湖北省建设工程消防设计审查

验收疑难问题技术指南

(2024年版)

湖北省住房和城乡建设厅

2024年6月

修 编 说 明

为与时俱进地指导并统一全省建设工程消防设计审查验收工作,提高全省的消防设 计审查验收水平,完善和规范消防设计审查验收工作,湖北省住房和城乡建设厅组织有 关单位结合《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)、《消防设施通用规范》 (GB55036-2022)、《住建部第 58 号令》等规范和法律法规,对《湖北省建设工程消 防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》进行了修编,编制了《湖北省建设工 程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》(以下简称《指南》)。本《指 南》为我省消防设计审查验收的依据性文件。

本次修编更新整合了符合新规范及上位法的部分条款,增加了绿色建筑和装配式建 筑和电动自行车停放充电场所等相关内容,按照严格执行国家技术标准强制性条文,不 违反国家技术标准带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文, 以保证工程消防安全为编写原则,进行修编。

本《指南》充分征求了各地主管部门、行业协会、设计单位、图审机构和有关专家 的意见,经多次讨论修改,并经知名专家审查后定稿。本《指南》共分十章,主要内容 包括:相关场所分类定性及建筑高度、厂房和仓库、民用建筑、建筑构造、灭火救援措 施、其他特殊场所、 结构专业、给排水专业、暖通空调专业、电气专业。

本《指南》不涉及甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场、市政基础 设施工程、既有建筑改造、建筑高度250m以上高层建筑等。后期还将及时对消防设计审 查验收过程中相对集中、共性较强的盲点、疑点和难点进行梳理,定期更新。对《指南》 实施后新出台实施的国家工程建设消防技术标准和我省的地方标准,已明确规定的内 容,从其规定。

本《指南》在执行过程中如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送中

南建筑设计院股份有限公司科技质量部(地址:武汉市武昌区中南路19号,电子邮箱

hbxfjszn@163.com),以供今后修订时参考。

主编单位:湖北省住房和城乡建设厅

湖北省勘察设计协会

中南建筑设计院股份有限公司

参编单位:武汉市城乡建设局

十堰市住房和城乡建设局

中信建筑设计研究总院有限公司

武汉和创建筑工程设计有限公司

武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司

湖北建鄂勘察设计审查咨询有限公司

武汉勘察设计协会技术咨询服务部

湖北华建建设工程设计审查事务有限公司

|

主要编写人员:黄银燊 |

刘 弘 |

马 莹 |

王小南 |

李传志 |

徐志松 |

熊 |

江 |

|

陈 彦 |

王晓晖 |

熊 尚 |

谢 静 |

栗心国 |

杜金娣 |

马友才 | |

|

陈焰华 |

李 蔚 |

吴建平 |

李明虎 |

赵 路 |

张 程 |

何 |

婧 |

|

范 强 |

王 慧 |

冯 舒 |

童莉亚 | ||||

|

主要审查人员:王志勇 |

张满可 |

孙 旋 |

赵 锂 |

廖曙江 |

方 正 |

张 |

英 |

|

张敏洁 |

梁 晖 | ||||||

目 录

第一章 相关场所分类定性及建筑高度 .........................................................................................1

1.1 相关场所分类定性 ...........................................................................................................1

1.2 建筑高度 ...........................................................................................................................3

第二章 厂房和仓库 .........................................................................................................................8

第三章 民用建筑 ...........................................................................................................................10

3.1 建筑分类 .......................................................................................................................10

3.2 总平面布置 ...................................................................................................................10

3.3 防火分区和层数 ...........................................................................................................12

3.4 平面布置 .......................................................................................................................14

3.5 安全疏散和避难 ...........................................................................................................18

第四章 建筑构造 ...........................................................................................................................32

4.1 防火墙及外墙开口 .......................................................................................................32

4.2 建筑构件和管道井 .......................................................................................................33

4.3 屋顶及地下室顶板开口 ...............................................................................................34

4.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等 ...........................................................................................34

4.5 建筑保温和外墙装饰 ...................................................................................................35

4.6 特殊构造 .......................................................................................................................35

第五章 灭火救援措施 ...................................................................................................................36

5.1 消防车道 .......................................................................................................................36

5.2 救援场地 .......................................................................................................................37

5.3 消防电梯 .......................................................................................................................39

5.4 直升机停机坪 ...............................................................................................................40

第六章 其他特殊场所 ...................................................................................................................41

6.1 城市综合体 ...................................................................................................................41

6.2 儿童活动场所 ...............................................................................................................42

6.3 电影厅、报告厅、剧场等场所 ...................................................................................43

6.4 “有顶步行街” ...........................................................................................................44

6.5 商业服务网点及类似形式建筑 ...................................................................................45

6.6 体育场馆 .......................................................................................................................46

6.7 歌舞娱乐放映游艺场所 ...............................................................................................46

6.8 独立式住宅、联排式住宅及其他住宅建筑的户内楼梯 ...........................................47

6.9 停车场、汽车库 ...........................................................................................................48

6.10 电动自行车停放充电场所 .........................................................................................49

6.11 其他部分建筑、场所的消防设计 .............................................................................51

第七章 结构专业 ...........................................................................................................................53

7.1 一般规定 .......................................................................................................................53

7.2 耐火时间 .......................................................................................................................54

7.3 耐火极限 .......................................................................................................................56

7.4 混凝土构件耐火设计 ...................................................................................................57

7.5 砌体构件耐火设计 .......................................................................................................60

7.6 钢结构防火设计 ...........................................................................................................61

7.7 其它问题 .......................................................................................................................63

第八章 给排水专业 .......................................................................................................................65

8.1 消防设施的设置 ...........................................................................................................65

8.2 消防给水及消火栓系统 ...............................................................................................66

8.3 自动喷水灭火系统 .......................................................................................................70

8.4 自动跟踪定位射流灭火系统 .......................................................................................72

8.5 消防排水 .......................................................................................................................72

8.6 建筑灭火器配置 ...........................................................................................................72

第九章 暖通空调专业 ...................................................................................................................73

9.1 防烟系统 .......................................................................................................................73

9.2 排烟系统 .......................................................................................................................85

9.3 通风空调与其他 ...........................................................................................................99

第十章 电气专业 .........................................................................................................................105

10.1 消防电源及其配电 ...................................................................................................105

10.2 消防应急照明和疏散指示系统 ...............................................................................110

10.3 火灾自动报警 ...........................................................................................................113

附录:本《指南》所采用的主要相关规范标准及文件 ...........................................................115

第一章 相关场所分类定性及建筑高度

1.1 相关场所分类定性

1.1.1 公众聚集场所:详见《中华人民共和国消防法》 第七十三条第(三)款,指宾 馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体 育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

本条款所称公共娱乐场所,是指具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内 场所,包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉 OK厅等歌舞娱乐场 所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座酒吧和餐饮场所,游艺、游乐场所,保龄球馆、 旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所。

与上述使用功能类似的密室逃脱、剧本杀、室内冰雪场、网吧等场所也应参照公众 聚集场所执行。

1.1.2 人员密集场所:详见 《中华人民共和国消防法》 第七十三条第(四)款,指 公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养 老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅, 劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

与上述使用功能类似的养老服务用房、校外培训活动等场所也应参照人员密集场所 执行。

1.1.3 重要公共建筑:参照《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB 50156 附录 B 来界 定,指地市级及以上的党政机关办公楼;设计使用人数或座位数超过1500人(座)的 体育馆、会堂、影剧院、娱乐场所、车站、证券交易所等人员密集的公共室内场所;藏 书量超过50万册的图书馆,地市级及以上的文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆等建 筑物;省级及以上的银行等金融机构办公楼,省级及以上的广播电视建筑;设计使用人 数超过 5000人的露天体育场、露天游泳场和其他露天公众聚会娱乐场所;使用人数超 过 500人的中小学校及其他未成年人学校;使用人数超过 200人的幼儿园、托儿所、 残障人员康复设施;150张床位及以上的养老院、医院的门诊楼和住院楼;总建筑面积 超过 20000m2的商店(商场)建筑,商业营业场所的建筑面积超过 15000m2的综合楼;

— 1 —

地铁的车辆出入口和经常性的人员出入口、隧道出入口。

1.1.4 儿童活动场所:指用于婴幼儿保育、12周岁及以下儿童或少儿游艺、休息和校 外培训等活动的场所。包括幼儿园和托儿所内的婴幼儿活动、游艺和休息的场所、亲子 园、儿童福利院、孤儿院的儿童用房、儿童游乐厅、儿童乐园、儿童早教中心、儿童教 育培训学校、午托、日托机构举办儿童特长培训班等类似用途(以游乐产品的使用说明 书明确的适用对象或以申报、设计单位出具的图纸、说明为准)的活动场所,不包括小 学学校的教室等教学场所。

1.1.5 老年人照料设施:是指床位总数或可容纳老年人总数大于或等于20床(人), 为老年人提供住宿和生活照料服务,向老年人提供饮食、起居、清洁、卫生照护的活动 设施。除生活照料服务之外,提供老年护理服务、康复服务、医疗服务等其他服务项目。 目前常见的设施名称有:托老所、老年人日托站、老年人日间照料室、老年人日间照料 中心、养老院、老人院、老年福利院、敬老院、老年养护院、老年公寓(为供老年人居 家养老使用的老年公寓除外)等。

其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心、 老年人住宅不属于老年人照料设施。

1.1.6 《建筑设计防火规范》 GB 50016 第 8.3.1条第 2款规定的类似生产厂房、第 8.4.1条第 1款规定的类似用途的厂房为丙类生产厂房。第10.3.1条第 5款规定的人 员密集的厂房,是指单体建筑生产车间员工总数超过1000人,或任一生产加工车间同 一时间的生产人数超过 200人(或者同一时间的生产人数超过 30人且人均建筑面积小 于 20 ㎡)的纺织、印染、服装、制鞋、制笔、玩具、打火机、眼镜、印刷、电子、食 品加工、家具木材加工、物流仓储等,或生产性质及火灾危险性与之相类似的厂房。上 述厂房的生产加工车间,均为劳动密集型企业生产加工车间。

1.1.7 按照《湖北省绿色建筑发展条例》规定要求,执行《绿色建筑评价标准》 GB/T50378 和 《绿色建筑设计与工程验收标准》 DB42/T 1319 的民用建筑,应按《绿 色建筑评价标准》 GB/T 50378 第4.1.7、4.1.8、8.1.5条和《绿色建筑设计与工程验 收标准》 DB42/T 1319 第6.1.5、6.1.6、6.5条的规定,考虑建筑物的紧急疏散、应 急救护等要求,并在建筑物内外设置相关安全防护和清晰的引导标识系统。

— 2 —

1.1.8 装配式建筑应根据《建筑防火通用规范》 GB 55037 、《建筑设计防火规范》

GB50016 等国家现行标准,根据不同装配式类型,考虑消防设计要求。

1.2 建筑高度

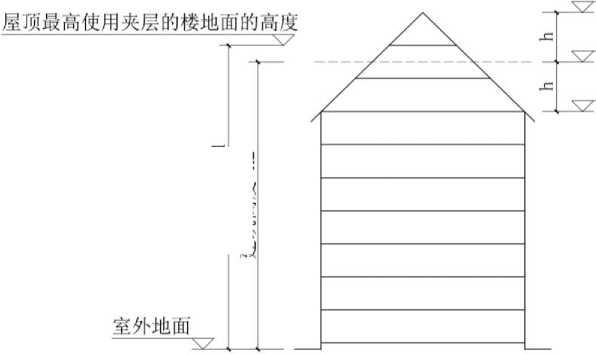

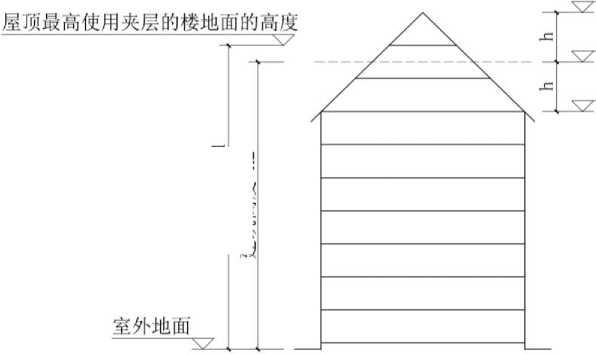

1.2.1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应按建筑室外设计地面至檐口(按照建筑外墙

面起坡处起算)与屋脊的平均高度和建筑室外设计地面至屋顶最高使用夹层的楼地面的

高度取较大值(附图1.2.1)。

ZH ⅛⅛^⅛ IH WBB

屋脊高度

檐口与屋脊的平均高度

檐口高度

附图1.2.1

1.2.2 对于多层建筑部分由于使用功能需要,局部凸出大屋面且所凸出部分屋面及墙 面未设置门窗洞口的空间,人员使用楼层的楼面距建筑室外设计地面高度低于24m时 , 其建筑面积不超过大屋面建筑面积1/4时,可不计入建筑高度。

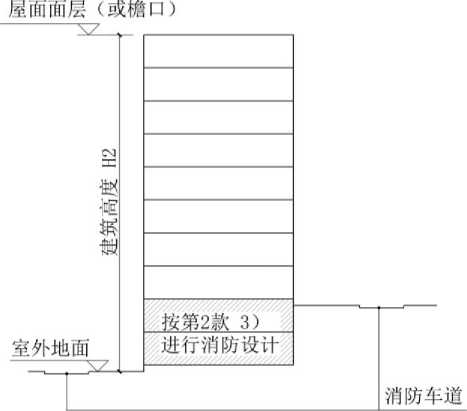

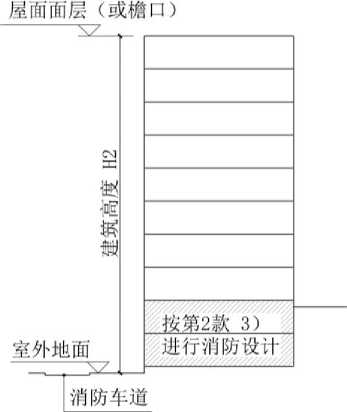

1.2.3 当位于不同高程地坪上的同一建筑无法满足分别计算各自建筑高度的条件时, 应按下列原则确定建筑高度、进行消防设计:

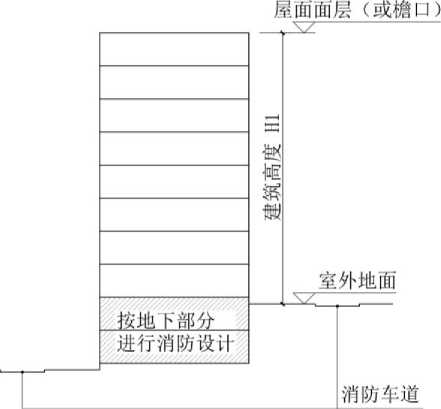

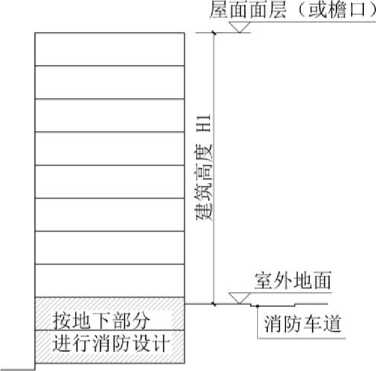

1 当其较低室外地坪和较高地坪形成环形消防车道或沿建筑的两个长边设置贯通 式或尽头式消防车道时,可按较高或较低室外地坪(与设置的消防登高操作场地、消防 救援场地应一致)起算建筑高度;按规范可沿建筑的一个长边设置消防车道的建筑,其 最大进深不宜大于 50m,可按消防车道的相应室外地坪(与设置的消防登高操作场地应 一致)起算建筑高度;其余按照《建筑设计防火规范》 GB 50016 未要求设置消防车道 的建筑,可按照实际室外地坪情况确定起算建筑高度(附图 1.2.3-1,1.2.3-1A)。

— 3 —

附图 1.2.3-1 按较高的室外地坪起算建筑高度

附图 1.2.3-1A 按较低的室外地坪起算建筑高度

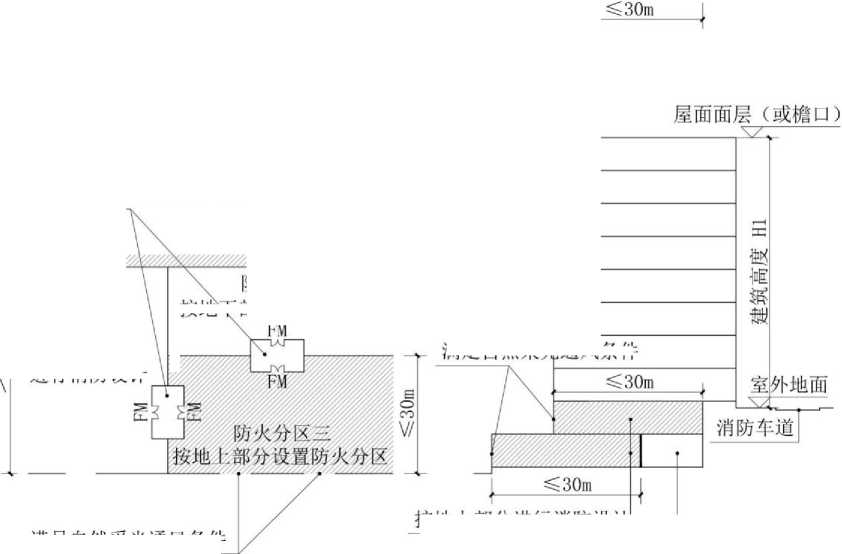

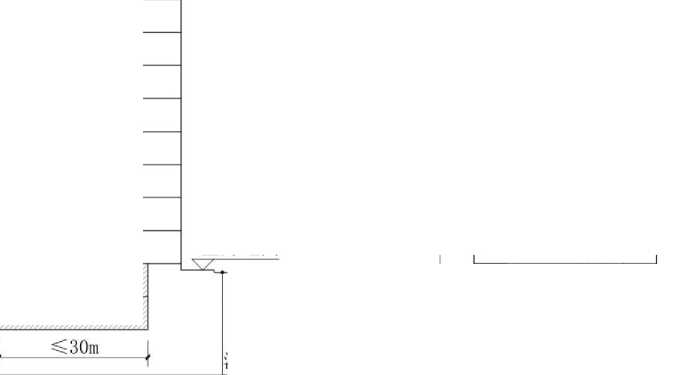

2 低于较高地坪的房间应根据实际情况确定消防设计:

1) 当按较高的室外地坪起算建筑高度时,低于较高地坪的房间应按地下室进 行消防设计,当建筑内部空间距外墙临空处进深不大于 30m且具备自然采光通风条件时, 该空间可按地上部分设置防火分区;如有部分空间进深大于 30m时,与进深不大于 30m 的空间应采用防火墙分隔,该防火墙上需开设连通口时,应采用下沉式广场等室外开敞 空间、避难走道、防火隔间或防烟前室连接,不得采用防火卷帘(附图 1.2.3-2)。

— 4 —

屋面面层(或檐口)

屋面面层(或檐口)

自然采光通风J,按地上部分

、,设置防火分区:

-H⅛l⅛l抠«!室工

H

褪

⅛ 察 «

≤30m

外地面

室:

外地面

自然采光通风

按通上部分 设置防火分区勿

消防车道

避难走道、防火隔间、防烟前室

防火分区一 按地下部分 进行消防设计

消防车道

防火分区二

按地中部分进行消防设计

满足自然采光通风条件

满足自然米光通风条件

按地上部分进行消防设计

按地下部分进行消防设计 不满足自然采光通风条件

附图 1.2.3-2 按较高的室外地坪起算建筑高度时

2) 当按较高的室外地坪起算建筑高度时,低于较高地坪的房间地面与较高地

坪的高差小于其层高的 1/3 时(从较高地坪起算为地上房间),可按地上部分进行消

防设计(附图 1.2.3-3)。

— 5 —

屋面面层(或槽口)

=⅛≡MM

按地上部分

进行消防设计r卜 高差aVl/3h厂

室外地面

0T 複 叱,

按地上部分 进行消防设计

室外地面

Ca

消防车道

高差a<l/3h /消防车道

附图 1.2.3-3与较高地坪高差较小的房间

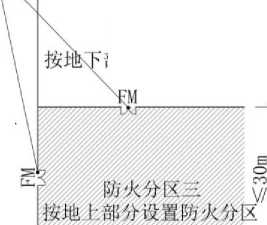

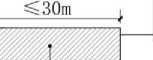

3) 当按较低的室外地坪起算建筑高度时,低于较高地坪的房间,可按地上部 分进行消防设计。但当建筑内部空间距外墙临空处进深大于 30m或不具备自然采光通风 条件时,该空间应按照地下室进行消防设计,且与按地上部分进行消防设计的部分之间 应采取防火墙、防火门、防火卷帘分隔划为不同的防火分区(附图 1.2.3-4,4A)。

屋面面层(或檐口) 屋面面层(或檐口)

自然采光

室外地面

按地上部分 进行消防设计

室外地面

消防车道

^3wl

自然采光通

室外地面

按地上部分 进行消防设计

消防车道

≤30m

附图 1.2.3-4 按较低的室外地坪起算建筑高度时

— 6 —

屋面面层(或檐口)

防火墙、防火门、防火卷帘

∈0∞Λ

防火分区一 按地下部分 进行消防设计

防火分区二

部分进行消防设计

Z —

⅛ 複 曆 想

,通风条件

室外地面

≤30m

消防车道按地上部分进行消防设计

按地下部分进行消防设计 不满足自然采光通风条件

附图 1.2.3-4A 按较低的室外地坪起算建筑高度时

1.2.4 金属平屋面指坡度不大于10%,且檐口至屋面最高处内部空间无使用功能的建筑 屋面;混凝土平屋面依据《民用建筑设计统一标准》 GB 50352 第 6.14.2 条,屋面的 排水坡度不小于 2%,且不大于 5% 定义为平屋面。平屋面建筑的防火设计建筑高度应 为建筑室外设计地面至建筑檐口或屋面面层的高度。

— 7 —

第二章 厂房和仓库

2.0.1 除甲、乙类厂房以外,未明确具体生产性质的标准化厂房,应按火灾危险性丙 类进行消防设计。如果厂房的实际生产的危险性高于原设计标准,应重新进行消防设计。 2.0.2 建筑高度超过24m的单层厂房可按单层厂房设计。

2.0.3 工业厂房内有爆炸危险的甲、乙类工段与其他部分之间应采用防爆墙分隔,开 口部位应当设置抗爆门斗或抗爆门窗。工艺上无法与其他部分完全分隔的甲、乙类工段, 其相连区域也应当按照甲、乙类设计。其防火分隔措施,需同时满足《建筑设计防火规 范》 GB 50016 第3.1.2条、第3.6节和第6.2.3条的规定。

2.0.4 丙类厂房地上每个防火分区在有2个安全出口的情况下,当疏散距离不足时, 可以借用防火墙上的甲级防火门解决,但不允许借用疏散宽度。相邻两个防火分区之间 应采用防火墙分隔,不应采用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代。

2.0.5 办公室、休息室设置在丙类厂房或丙、丁类仓库内时,应和厂房、仓库设置防 火隔墙,当需要设置相互连通的门时,应采用乙级防火门;当需要设置内窗(多数为观 察用窗)时,观察窗的面积不应大于所在墙面面积的20%,且应为固定乙级防火窗。

2.0.6 按照《建筑设计防火规范》 GB 50016 第2.1.2条的规定,在高层建筑主体投 影范围以外,与高层建筑主体相连且高度不大于24m的附属建筑,可视为裙房。高层工 业厂房的附属建筑符合上述规定时,也属于裙房。

2.0.7 锂电池厂房火灾危险性,按照《电子工业洁净厂房设计规范》 GB 50472 洁净 厂房内生产工作间火灾危险性确定,分类举例见该规范附录B,且应符合国家标准《建 筑设计防火规范》 GB 50016的有关规定;特殊用房火灾危险性见《锂离子电池工厂设 计标准》 GB 51377 第6.2.2条的规定要求 。

2.0.8 除甲、乙类厂房外,厂房内附设油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油 开关时,其厂房的火灾危险性类别可按《建筑设计防火规范》 GB 50016 第3.1.2条第 1款的规定,根据此类设备用房所占整个厂房的建筑面积比例确定,当其所占比例大于 5%时,应按丙类厂房考虑防火设计技术要求。

2.0.9 工业厂房车间单独设置参观走道时,参观走道隔墙的耐火极限应符合《建筑设计

— 8 —

防火规范》 GB 50016 第3.2.1条中疏散走道两侧隔墙的耐火极限要求;厂房内最远点疏 散距离应考虑参观走道等固定隔墙的影响,具体距离参数应根据厂房火灾危险性类别按照 该规范第3.7.4条的规定确定;除甲、乙类厂房以外,参观走道隔墙上所设置的内窗,应 按本《指南》第2.0.5条的规定执行。

2.0.10 对于丙、丁、戊类仓库,实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用 防火墙、防火卷帘、甲级防火门窗等措施进行分隔(对于丙类仓库,防火墙及防火卷帘 的耐火极限应为4h);当采用防火卷帘时,应符合下列规定:当防火分隔部位的宽度不 大于30m时,防火卷帘的总宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防 火卷帘的总宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m;单樘防火卷帘宽度不应 大于6m,高度不应大于4m。

2.0.11 单层厂房内局部设置一层夹层时(此夹层不含《建筑设计防火规范》 GB 50016 第3.3.1条表下附注6所指明的操作平台、检修平台),应根据夹层区域的使用功能进行 定性,如果夹层区域为生产车间则该建筑物定性为多层厂房;如果夹层区域为厂房(甲、 乙类厂房除外)必要的辅助生产用房,如监控、质检等,夹层的建筑面积小于该层厂房 地面面积的10%且不大于1500m2时,夹层可不计入建筑层数。

— 9 —

第三章 民用建筑

3.1 建筑分类

3.1.1 住宅建筑下部设置有商业或其他功能时(商业服务网点除外),该建筑不同部 分的防火设计可按《建筑设计防火规范》 GB 50016 第5.4.10条的规定进行设计。住 宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高 度分别按照《建筑设计防火规范》 GB 50016 有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该 建筑的其他防火设计,应根据建筑的总高度和建筑规模按《建筑设计防火规范》 GB 50016 有关公共建筑的规定执行。

3.1.2 对于确需布置在民用建筑内或与民用建筑贴邻建造的220kV干式室内变电站,其 火灾危险性分类应划分为丙类; 对于低于220kV的干式室内变电站,其火灾危险性分类 可划分为丁类;对于油浸变压器室,其火灾危险性分类应划分为丙类。

3.2 总平面布置

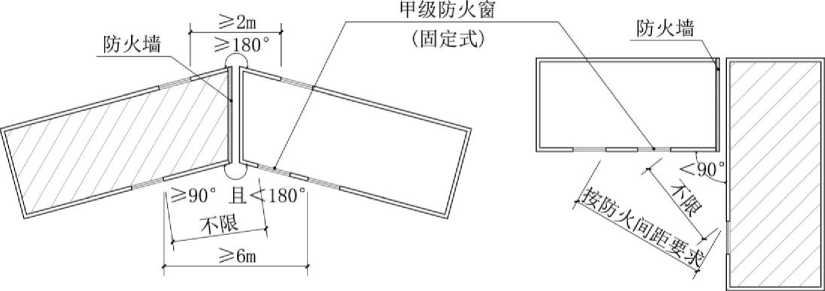

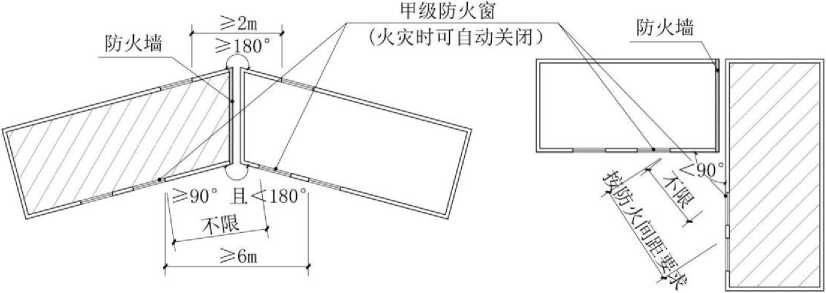

3.2.1 相邻两座外墙为不燃性墙体的建筑之间,通过设置防火墙以满足防火间距不限 的条件时,当两座相邻建筑形成夹角不小于 180度时,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口 之间最近边缘的水平距离不应小于 2m;当夹角小于 180度且不小于90度时,防火墙两 侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于6m;当夹角小于90度时,防火墙 两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于《建筑设计防火规范》 GB 50016 第5.2.2条规定的防火间距要求。当一侧采用固定或两侧采用火灾时可自行关闭的甲级 防火门、窗时,间距不限(附图3.2.1-1,3.2.1-2)。

— 10 —

附图3.2.1-1

附图3.2.1-2

3.2.2 住宅建筑主体外侧设有阳台或飘窗的,防火间距应按阳台或飘窗的最外沿水平

距离计算。

3.2.3 当建筑高度大于100m的住宅建筑和建筑高度小于100m的住宅建筑贴邻建设时,

不符合相邻两座建筑之间通过设置防火墙以满足防火间距不限的要求,应按一栋建筑进

行消防设计。

3.2.4 住宅小区和丙、 丁、戊类厂房 (仓库)、办公楼周边,沿道路设置的用于停 放小型车的单排停车位,不属于《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067 中规定的停车场,但不应影响消防车通行和消防救援,且宜分组布置。

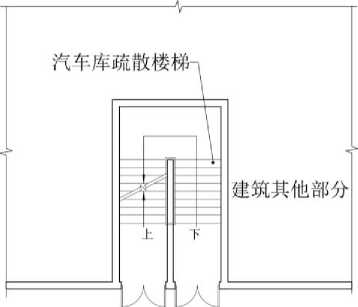

3.2.5 地下汽车库设置在托儿所、幼儿园、老年人建筑、中小学校的教学楼、病房楼 的地下部分时,汽车库与上部的疏散楼梯应分别独立设置,汽车库楼梯间应采用耐火极 限不低于2.00h的防火隔墙及耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板、楼梯和上部楼梯间

— 11 —

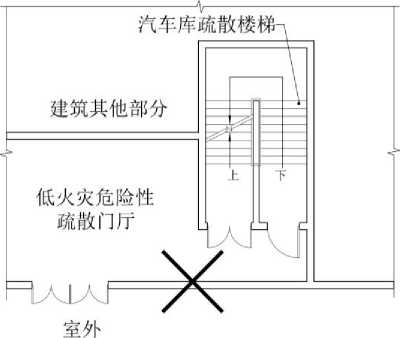

完全隔开,并设置直接对外的安全出口,不能采用本《指南》第3.5.11条的疏散门厅

(附图3.2.5)。

室外

附图 3.2.5

3.3 防火分区和层数

3.3.1 下列场所可不计入防火分区面积:建筑中游泳池、消防水池等的水面面积、溜 冰场等的冰面面积、滑雪场的雪面面积、射击场的靶道面积、污水沉降池面积、开敞式 的外走廊或阳台面积。上述场所需根据使用功能考虑人员疏散并满足《建筑设计防火规 范》 GB 50016 相关条款的要求。

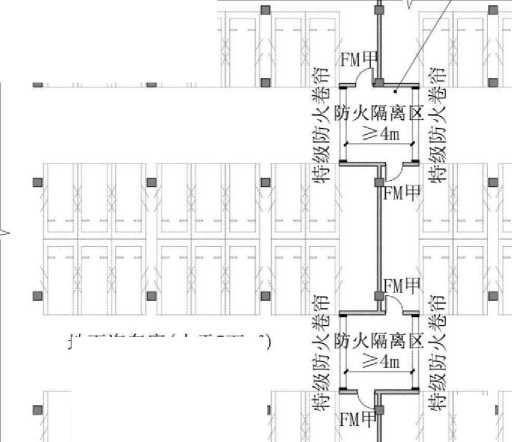

3.3.2 地下汽车库同一层停车区域建筑面积大于 50000 ㎡时,应分隔成若干个停车区, 停车区之间(主车道处除外)应采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔,在主车道处可 利用防火隔离区相连。

该防火隔离区应采用防火墙及特级防火卷帘(防火卷帘之间的间距不应小于 4 m) 与汽车库分隔,防火墙上可设置甲级防火门作为人员疏散出口(附图3.3.2)。

— 12 —

防火隔离区内不得有停车或其它功能

地下汽车库(小于5万mB

附图3.3.2

3.3.3 仅为地下车库服务的设备用房可以不单独划分防火分区,但应采用耐火极限不 低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板相互隔开或与相邻部位分 隔。

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067 第5.1.9条中的地下设备用 房宜单独划分防火分区。当同时符合下列条件时,可将设备用房与汽车停车区域共同按 汽车库的防火分区面积要求进行划分:

1 设备用房均设置自动灭火系统。

2 汽车库每个防火分区内设备用房的总建筑面积不超过 1000m²;其中集中布置的 设备用房建筑面积不超过 500 m²,且位于汽车库内的设备用房的建筑面积占该防火分 区的面积比例不超过 1/3;每个防火分区内集中布置的设备用房总建筑面积大于 200m2 时,应有1个疏散出口不经过汽车库通向安全出口。

3.3.4 根据《建筑设计防火规范》 GB 50016 第 5.3.5条关于总建筑面积大于 20000 ㎡的地下或半地下商店计算时,应计入与地下室连通的中庭地上各层中庭回廊建筑面积。 当建筑面积大于 20000 ㎡时,地下或半地下层应按照《建筑设计防火规范》 GB 50016 第 5.3.5条的规定进行消防设计,采取防火分隔措施,见本《指南》第6.1.3条的规定。

3.3.5 除小学校以外,地下、半地下学校体育运动场所每个防火分区的最大允许建筑

— 13 —

面积当按1000m2~2000m2划分时,该防火分区内自然排烟口的面积不应小于其室内地面 面积20%,或者防火分区应有至少1/4的周长面向室外,通往室外地面的设计疏散总净 宽度不应小于该防火分区所需疏散总净宽度的70% ;当每个防火分区面积不大于1000m2 时,应按《建筑设计防火规范》 GB 50016 的相关条款要求实施。

3.3.6 符合《建筑设计防火规范》 GB 50016 第 5.3.4条规定的设置在高层建筑及地 下室中的商店营业厅、展览厅,防火分区内可附设不带明火厨房的餐饮用房。

3.3.7 金融机构内部使用的地下金库防火分区最大允许建筑面积为 1000 ㎡,当设置 自动灭火系统时可增加 1.0倍。金融机构金库可设一个安全出口。

3.3.8 自动扶梯、开敞楼梯、大堂、门厅等上、下层相连通的开口,可参照中庭相关 要求设计。

3.3.9 当中庭内有未采取防火分隔措施的商业、服务使用功能,或回廊的宽度大于6m 时(确有需要设置的自动扶梯、敞开楼梯平台的可不计入),中庭区域的每个防火分区 按首层和上、下层各层相连通的建筑面积叠加计算后不得大于一个防火分区面积,中庭 应设置安全出口并满足安全疏散要求,不能直接采用与设有防火卷帘的相邻防火分区之 间的连通门进行疏散;当疏散距离超长借用设有防火卷帘的相邻防火分区疏散时,需要 满足本 《指南》 第3.5.9条要求。

按照《建筑防火通用规范》 GB 55037 相关条款的规定,需配置消防电梯的建筑物, 其中庭所在防火分区,也应按照要求配置消防电梯。

3.4 平面布置

3.4.1 除规范另有规定外,裙房可不设置消防电梯。当高层建筑的主体投影范围内与 裙房为同一防火分区时,裙房的疏散楼梯可采用封闭楼梯间。

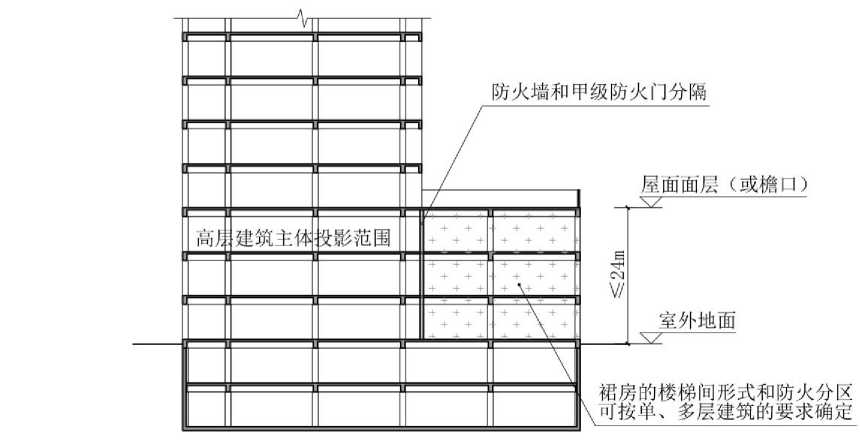

3.4.2 当裙房与主体之间在高层建筑主体投影范围外(含投影线)采用防火墙分隔时, 该裙房的疏散楼梯形式和防火分区可按单、多层建筑的要求确定;当该防火墙开口部位 采用甲级防火门,不采用防火卷帘替代时,该裙房的疏散距离也可按单、多层的要求确 定(附图3.4.2)。

— 14 —

附图3.4.2 裙房的疏散楼梯形式和防火分区

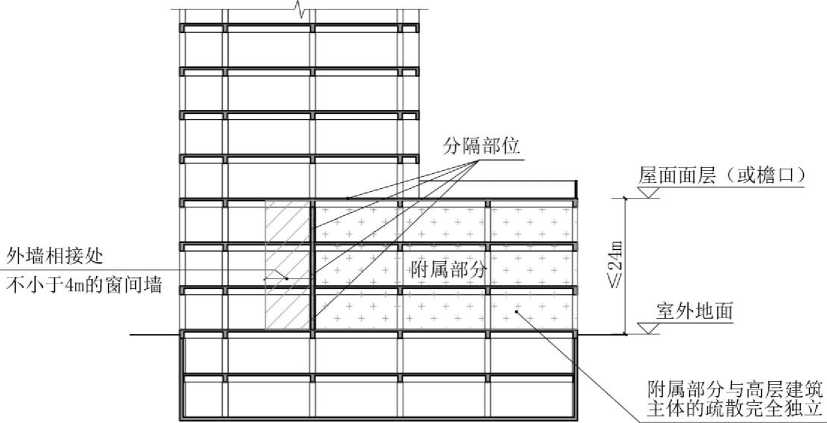

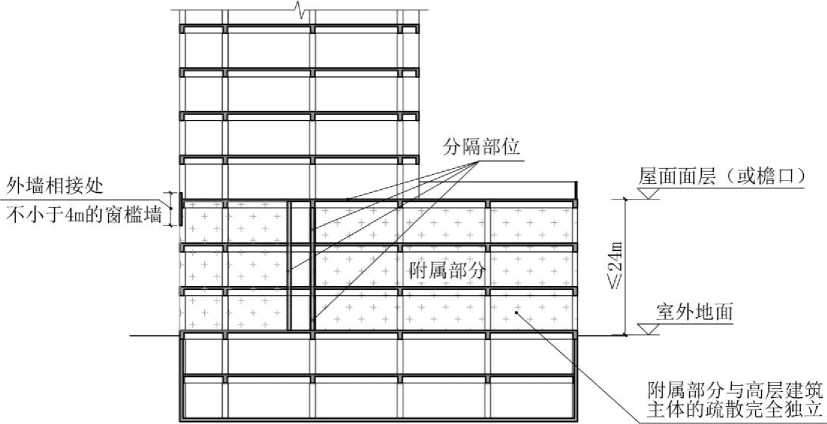

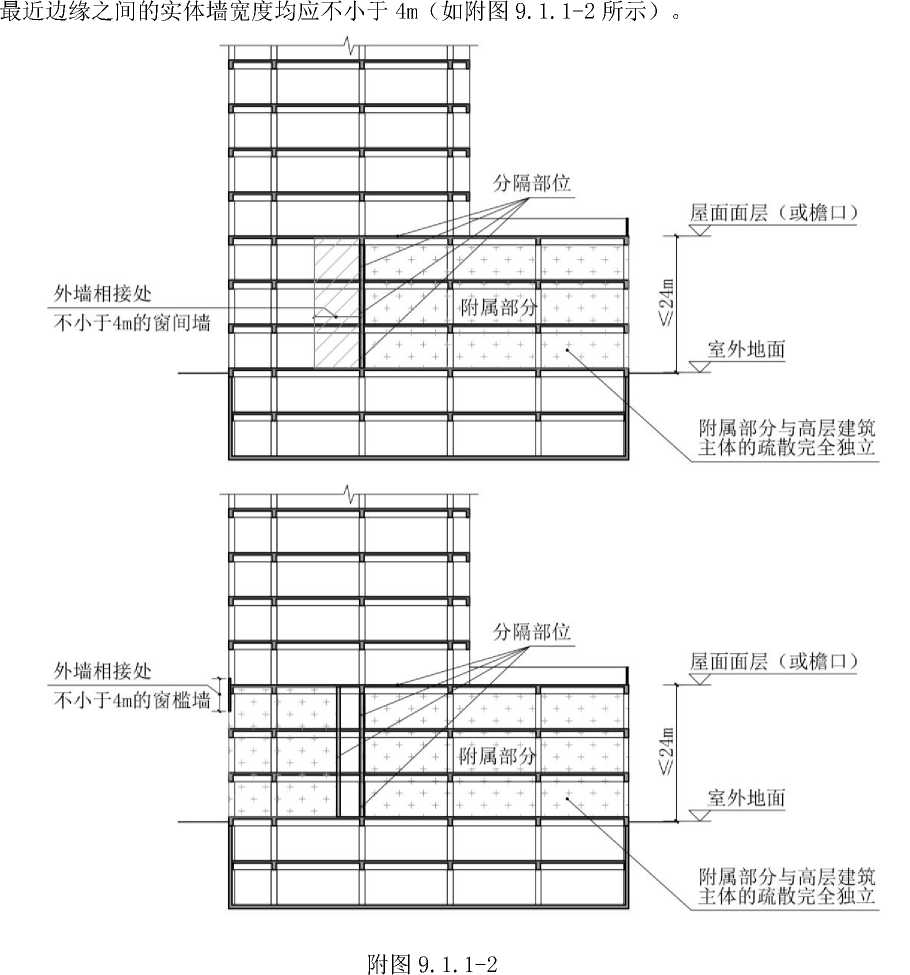

3.4.3 除住宅与其他使用功能建筑合建以外的多种功能组合的高层公共建筑下部的附 属部分,当同时符合下列 1~3款规定时,主体建筑与附属部分的安全疏散和消防电梯 设置可根据各自的高度分别按规范执行;当附属部分同时符合下列 1~4款规定时,主 体建筑与附属部分的安全疏散、消防电梯和防火分区的设置可根据各自的高度分别按规 范执行(附图3.4.3):

1 与主体建筑相连且建筑高度不大于24m。

2 与主体建筑的疏散完全独立。

3 与主体建筑之间采用不开设门窗洞口(通风井道井壁不得开口,强、弱电、给 排水管井井壁检修门采用甲级防火门)及不穿越通风管道的防火墙和不开设洞口(消防 电梯井、上下管道井除外)且耐火极限不低于2.50h的楼板分隔。

4 与主体建筑相接处外墙上、下层开口之间的实体墙高度和两侧的门、窗、洞口 最近边缘之间的实体墙宽度均应不小于4m。

— 15 —

附图3.4.3 多种功能组合的高层建筑下部的附属部分

3.4.4 当下沉广场用于地下或半地下商业20000 ㎡之间的分隔时,分隔后不同区域通 向下沉广场的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m,该13m范围内不得开设门、 窗、洞口(含防火卷帘、防火玻璃墙);同一区域内不同防火分区通向下沉广场的门、 窗之间的距离应满足《建筑设计防火规范》 GB 50016 第6.1.3 条、第6.1.4 条的有 关规定。

3.4.5 地下室朝向下沉广场的外墙与下沉广场之间的回廊进深不超过6m,回廊区域仅 作为人员通行使用时,可不计入防火分区面积。

3.4.6 下沉庭院最小尺寸:

1 当下沉庭院作为用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间使用时,最小尺寸

— 16 —

应满足《建筑设计防火规范》 GB 50016 第6.4.12条的规定。

2 当下沉庭院不作为防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,仅用于在庭院内设 置室外疏散楼梯作为安全出口使用时,最小尺寸应满足设置室外疏散楼梯的要求。

3 当该下沉庭院仅作为景观美化等功能使用时,其最小尺寸不作要求。

3.4.7 当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度 不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。多个防火分区利用一个 下沉广场疏散时不宜超过4个防火分区。超过时下沉广场疏散楼梯的总净宽度应两倍于 任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。

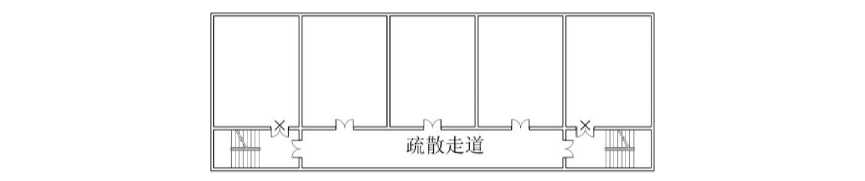

3.4.8 商业营业厅同一防火分区内的附属库房:

1 当其地上总面积超过500 ㎡或地下总面积超过200 ㎡时,应设置一个独立的安全 出口,第二安全出口可通过商业营业厅疏散;

2 当其地上总面积不超过500 ㎡或地下总面积不超过200 ㎡时,可不设置独立的安 全出口,可通过商业营业厅疏散。

3.4.9 为商场服务的附属库房,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙分隔(当该 隔墙为防火墙时,耐火极限应不低于4.00h),如隔墙上需要开设互相连通的门时,应 采用甲级防火门,该附属库房不得储存甲、乙类物品。

3.4.10 新建的消防控制室应设置在地上一层靠外墙部位、坡地建筑的任一首层或直通 地下一层下沉式广场等室外开敞空间。消防控制室净面积不应小于10 ㎡。

3.4.11 消防控制室即便设置在高于室外地坪的楼层时也应采取防水淹的技术措施。

3.4.12 消防水泵房可采用长度不大于15m的疏散走道通至最近的安全出口,该疏散走 道与其他房间之间应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔。

3.4.13 当燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等设备 房独立建造时,不应与人员密集的场所贴邻。当一座建筑属于人员密集场所时,不应贴 邻该建筑中人员密集的房间或区域(如营业厅等),可贴邻该建筑的其他非人员密集的 部位。

3.4.14 设置在地下的常(负)压燃气锅炉应靠外墙布置。

3.4.15 附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房的单间储油间的燃油储存量 不应大于1m3。但当储油间的全部储油量较大时,仍需集中设置在建筑外。

— 17 —

3.4.16 柴油发电机房应至少有一个疏散门直通室外或采用长度不大于 15m 的疏散走 道通至最近的安全出口,该疏散走道与其他房间之间应采取耐火极限不低于2.00h的防 火隔墙和甲级防火门分隔。

3.4.17 住宅防烟楼梯间前室、消防电梯前室、合用前室、三合一前室、首层扩大前室 内可以设计管道井和电缆井,采用乙级防火门;对于建筑高度大于100m的建筑,应为 甲级防火门。

3.4.18 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、合用前室、首层扩大前室、住宅三合一前室 内可开非消防电梯层门,但该电梯需满足《建筑防火通用规范》 GB 55037 第 2.2.10 条第3、5款的规定。

3.4.19 《建筑设计防火规范》 GB 50016 第5.5.6条中电梯候梯厅(不含消防电梯前 室或合用前室)的防火隔墙,可采用相同耐火极限要求的防火玻璃隔墙。

3.5 安全疏散和避难

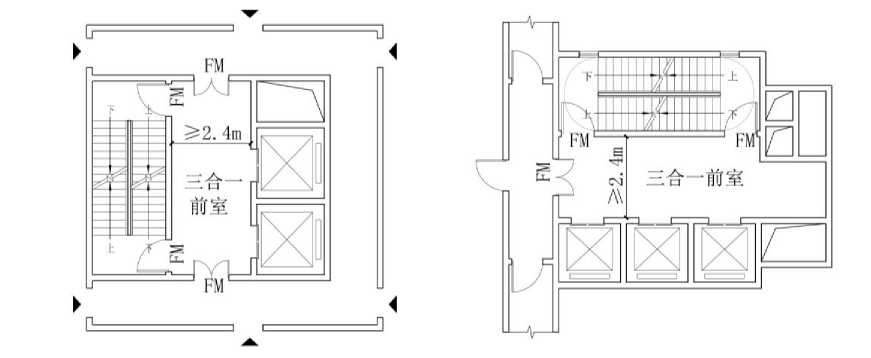

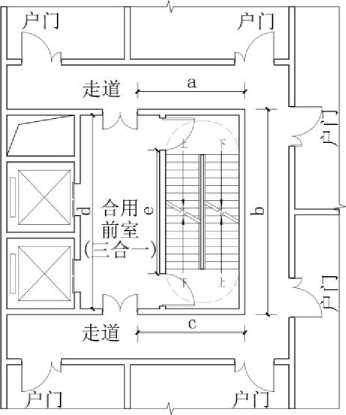

3.5.1 当住宅采用三合一前室时,前室内的非消防电梯应按照消防电梯的要求设置,

且当楼层设计中没有采用三合一前室时,一层不能单独设计为三合一前室。三合一前室

户型单元的总户数大于3户时,应设环形或半环形通道使人员可从不同方向进入三合一

前室。三合一前室户型单元的总户数不应超过6 户 (附图3.5.1-1、附图3.5.1-2)。

附图3.5.1-1

附图3.5.1-2

— 18 —

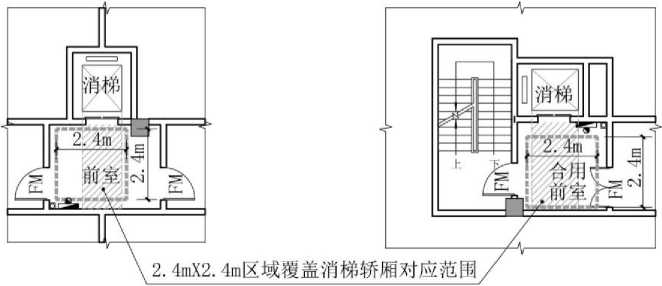

3.5.2 有消防电梯的前室,在消防电梯开门方向范围内最小空间不应小于2.4m×2.4m,

该2.4m×2.4m范围内不应有消火栓箱、立管(附图3.5.2)。

口亠消火栓箱及立管

附图3.5.2

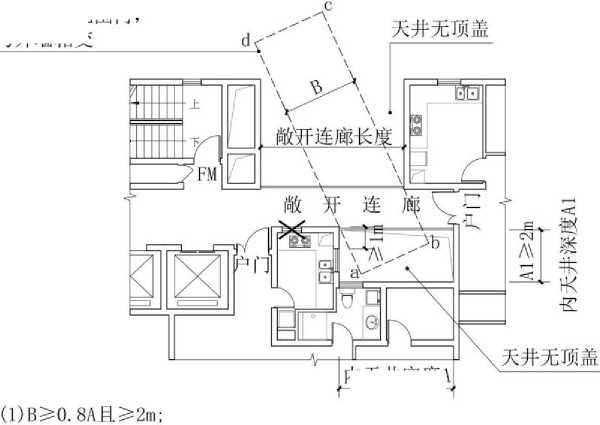

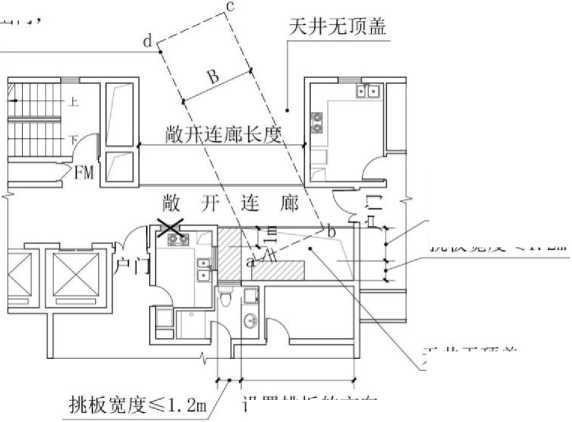

3.5.3 住宅建筑敞开连廊处的各层天井(可不含一层)均应设置成U 型(除敞开连廊

外的天井顶部不应设置顶盖),应按附图3.5.3设置,内天井宽度A 和开口宽度B 宜

对应设置,当B>6m时B 可取6m;与疏散无关的门、窗不得直接开向敞开连廊,开向天

井的门、窗、洞口距离敞开连廊不得小于1.0m(附图3.5.3)。

作图法绘制宽度为B的内接矩形: 线段ab需要在内天井上空范围内, 线段be与ad不得与外墙相交

内天井宽度A

A⅛2m

(2)当根据计算得到的B›6πι时,B可取6m。

附图3.5.3

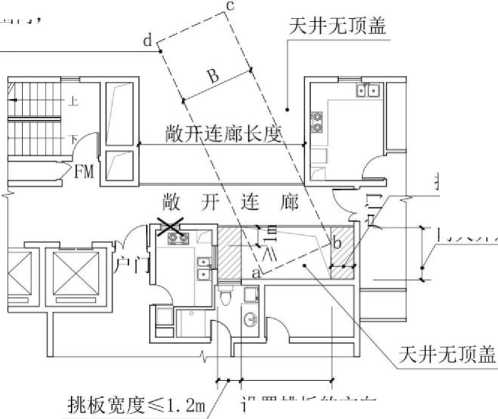

3.5.4 住宅内天井部位可设置不超过2 个方向的宽度不大于1.2m的不燃性挑板,但应 满足在计算内天井宽度时,设置挑板的方向扣除挑板宽度后净尺寸不小于2m(附图 3.5.4-1、附图3.5.4-2)。

— 19 —

作图法绘制宽度为B的内接矩形: 线段ab需要在内天井上空范围内, 线段be与ad不得与外墙相交

设置挑板的方向, 内天井宽度A∖2m

注:斜线填充区域为挑板,最多设2处。

附图3.5.4-1 住宅建筑U型天井

作图法绘制宽度为B的内接矩形: 线段ab需要在内天井上空范围内, 线段be与ad不得与外墙相交

挑板宽度≤L2m

内天井进深Al 22m

设置挑板的方向, 内天井进深AlZ2m

挑板宽度W L 2m

天井无顶盖

设置挑板的方向, 内天井宽度A∖2m

注:斜线填充区域为挑板,最多设2处。

附图3.5.4-2 住宅建筑U型天井

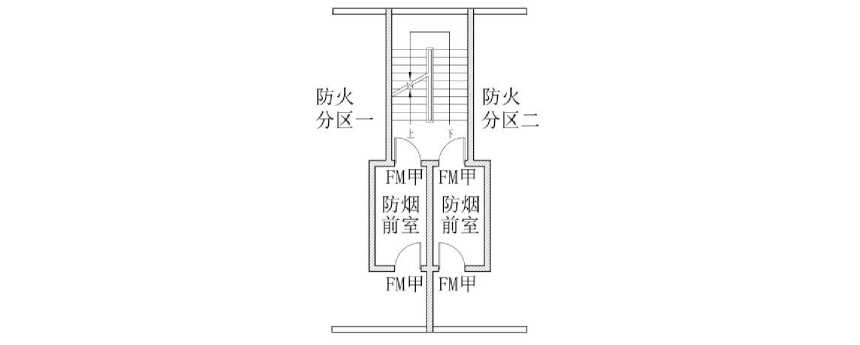

3.5.5 地下车库当人员安全出口位于两个防火分区交界处时可共用(仅限于两个防火 分区),每个防火分区内至少应具有1部独立的疏散楼梯,且仅限有1部共用楼梯;共 用楼梯间,应分别设防烟前室,且在防火分区通向防烟前室、防烟前室通向楼梯间处采 用甲级防火门(附图3.5.5);共用疏散楼梯间的隔墙耐火极限不应低于3h。

— 20 —

附图3.5.5

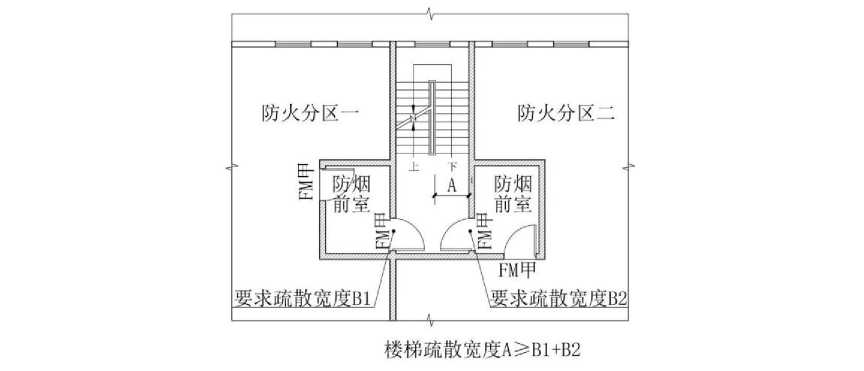

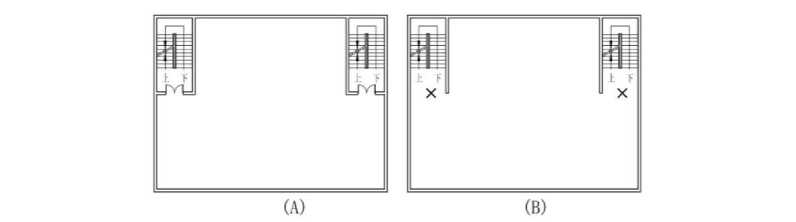

3.5.6 人员密集场所中的共用疏散楼梯间的防火要求:

1 建筑各层直通室外、避难走道和疏散楼梯间等的安全出口总宽度不应小于按《建 筑设计防火规范》 GB 50016 第5.5.20、5.5.21条规定计算所需总净宽度。

2 共用疏散楼梯间的防火分区数量不应超过2个。当1个防火分区的建筑面积大 于1000m2时,每个防火分区内至少应具有1部独立的疏散楼梯。

3 每个防火分区通向共用疏散楼梯间的防烟前室应各自独立,开向每个前室的门 不应大于2个(附图3.5.6)。

防火分区一

要求疏散宽度Bl

防火分区二

防烟

、要求疏散宽度B2

楼梯疏散宽度A>B1+B2

附图3.5.6

4 共用疏散楼梯间的梯段净宽度不应小于通向该楼梯间的门的计算疏散净宽度之

和。楼梯间首层出口门的净宽度不应小于梯段的计算疏散净宽度。

5 每个防火分区借用相邻防火分区的安全出口计算疏散净宽度与进入共用疏散楼

梯间的出口计算疏散净宽度之和,不应大于该防火分区计算所需总净宽度的30%。

— 21 —

6 共用疏散楼梯间的隔墙耐火极限不应低于3h。

3.5.7 三、四级耐火等级建筑物的不同防火分区之间不应共用疏散楼梯间。

3.5.8 在地下汽车库防火分区满足2个安全出口的条件下,人员疏散可借用相邻汽车库防 火分区的疏散楼梯以解决疏散距离超长的问题,可在汽车库与相邻汽车库防火分区的疏散 楼梯之间设置连通走道,走道应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙分隔,汽车库开向该走 道的门均应采用甲级防火门。

安全出口

地下汽车库 防火分区A

耐火极限不低于2h防火隔墙

「、连通走道△二T安全出口

耐火极限不低于2h防火隔墙

地下汽车库 防火分区B

安全出口

附图3.5.8

3.5.9 当一、二级耐火等级公共建筑的防火分区满足2个安全出口且用防火卷帘分隔时, 可借用相邻防火分区的疏散楼梯以解决疏散距离超长的问题,可在本防火分区与相邻防火 分区的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙分隔,开 向该走道的门均应采用甲级防火门。

安全出口

安全出口

公共建筑

防火分区A

连通白道一,/安全出ɑ

耐火极限不低于2h防火隔墙

公共建筑 防火分区B

附图3.5.9

安全出口

— 22 —

3.5.10 当地下室设备用房防火分区建筑面积不大于1000m2时,可利用通向相邻车库 的甲级防火门作为第二安全出口。

3.5.11 采用扩大封闭楼梯间、扩大前室(含合用前室)、火灾危险性低且仅作为人 员通行的疏散门厅通至室外时,直通室外的门距离疏散楼梯间不超过30m (从梯段踏 步前缘不超过梯段宽度的位置起算)。

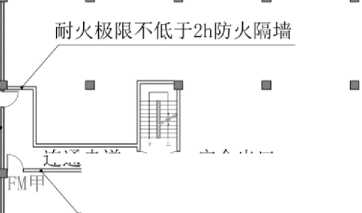

该疏散门厅应采用不燃材料装修,与门厅连通的配套服务、设备用房应采取耐火 极限不低于3.00h 的防火隔墙、甲级防火门与门厅进行防火分隔;超过30m时,应设 置长度不大于60m的避难走道通至室外(附图3.5.11)。普通电梯可设置在上述疏散 门厅,但不宜下至地下室;确需下至地下室时,在地下各层应设置独立的电梯厅,应 采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和甲级防火门与相邻部位分隔。

附图3.5.11

3.5.12 当住宅剪刀梯在标准层采用符合《建筑设计防火规范》 GB 50016第5.5.28 条规定的共用前室或三合一前室、首层的公共区无可燃物且首层的户门不直接开向前室 时,剪刀梯在首层的对外出口可以共用一个大堂。住宅剪刀梯在首层的大堂可以设置一 个门,但门净宽应≥1.6m。

3.5.13 多层公共建筑(不含商场、展厅、体育馆、剧场、电影院、礼堂、医院、中小 学、幼儿园、老年人照料设施、歌舞娱乐放映游艺场所等类似场所)的疏散楼梯,在一 个防火分区内分散设置确有困难,且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于 10m时,可采用剪刀楼梯间作为两个安全出口使用,但应符合下列规定:楼梯间应为防

— 23 —

烟楼梯间;梯段之间应设置耐火极限不低于l.00h 的防火隔墙(当剪刀楼梯位于2个防 火分区之间,隔墙耐火极限不低于3h,且下设支承梁);防烟楼梯间的前室应分别设置。 商场、展厅等公众聚集及人员密集场所可设置剪刀楼梯间,但一个防火分区内不得仅设 一部剪刀楼梯间作为两个安全出口使用。

3.5.14 当剪刀楼梯作为1个独立的安全出口时,楼梯间内两个梯段之间可以不设置防 火分隔墙,楼梯梯段或入口的净宽度可叠加计入总疏散净宽度。

3.5.15 当确有困难时,多层建筑敞开楼梯间内可设置水电管井,但管井门的耐火性能 不应低于乙级防火门。

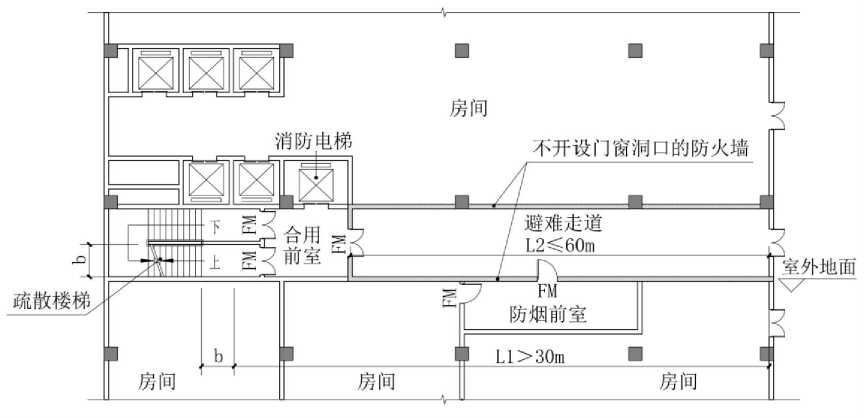

3.5.16 建筑内疏散门和安全出口的净宽度应减去门框以及门扇开启后的遮挡部位,如附 图3.5.16-1、附图3.5.16-2中的W1、W2所示。

附图3.5.16-1 附图3.5.16-2

3.5.17 住宅建筑的地下车库、储藏室、自行车库,与上部建筑共用同一楼梯间的,其 楼梯最小净宽可与上部住宅楼梯净宽一致。

3.5.18 符合《建筑设计防火规范》 GB 50016 第6.6.4条规定满足安全出口条件的天桥、 连廊,通过该连廊、天桥向相邻建筑的疏散宽度不应大于相邻建筑与连廊相连通的防火分 区疏散总宽度的50%。

3.5.19 高层建筑内,仅供地下车库及设备用房疏散楼梯使用的首层疏散外门可不按高 层公共建筑首层疏散外门宽度要求设置,但净宽不应小于0.8m。

3.5.20 有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。

3.5.21 电影厅的候场区疏散人数应按照所有影厅实际座位数之和的1.1倍乘以20%或 最大影厅实际座位数的1.1倍中的较大值计算。

3.5.22 歌舞娱乐放映游艺场所疏散人数的计算,其疏散走道、连接厅室的公共走道、 电梯厅、楼梯间及前室建筑面积可不计入疏散人数的计算面积。其中桑拿浴室的疏散人

— 24 —

数可按照更衣柜数量的1.1倍计算,当桑拿浴室中设有不经过更衣室直接进出的使用功 能时,应根据实际情况核算人数。

3.5.23 多功能厅的人员密度可以参照歌舞娱乐放映游艺场所中卡拉OK厅的人员密度 确定;礼堂一般可按有固定座位场所确定疏散人数,当无固定座位时,宜按照其建筑面 积0.5人/m2 确定。

3.5.24 商业建筑中的楼栋之间有通行功能的室外连廊也属于“营业厅建筑面积”,应 计算人数。如果该连廊宽度大于《商店建筑设计规范》 JGJ48 规定的公共通道一侧设 置商铺时的3.0m 或公共通道两侧设置商铺时的4.0m 的宽度,可分别按3.0m、4.0m计 算人数。

3.5.25 疏散楼梯间、前室或合用前室、扩大前室、扩大封闭楼梯间、消防控制室、消 防水泵房、消防电梯机房、风机房、柴油发电机房等直接开向室外、屋面或室外平台安 全区域的疏散门,可采用普通门。当疏散楼梯间、前室或合用前室采用加压送风系统时, 该普通门应可自动关闭。

3.5.26 设有配电设备的电气小间或电缆管井,开向建筑室内的门应采用乙级防火门。 对于埋深大于10m的地下建筑或地下工程、建筑高度大于100m的建筑,应为甲级防火门。

3.5.27 设有人防的地下车库,防火墙上设置的人防门应同时设置火灾时能自动关闭的 甲级防火门;设置代替甲级防火门使用的防护门、防护密闭门、密闭门,其耐火极限不 应低于1.5h的要求,且不得用于平时使用的安全出口处。

3.5.28 敞开楼梯间应三面围合,敞开边长不应超过围合墙体长度的1/4。在划分防火 分区时,敞开疏散楼梯间可不按上下层相连通的开口考虑。

3.5.29 住宅套内自用的电梯与户内疏散楼梯相邻布置时可不设置封闭楼梯间。

3.5.30 当一个建筑高度 27~54m的高层住宅单元(只设了1个安全出口)与一个建筑 高度≤27m 的多层住宅单元组合建造时,不强制要求多层住宅楼梯出屋面。但当组合建 筑中的高层住宅仅有1个单元时,高层住宅的屋顶应设置疏散场地。

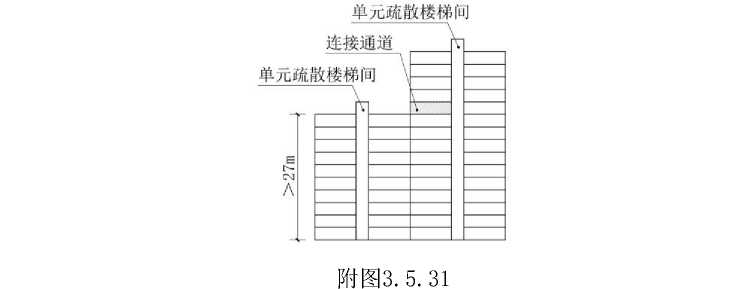

3.5.31 多个单元组合的住宅建筑各单元的高度不同且较低一单元屋顶无天窗或洞口 (不包括屋面透气管、通风口)、屋顶耐火极限不小于1h 时,可按各独立单元的高度

来确定其楼梯间形式、消防电梯的设置,高度大于27m 的各单元(已设置两个安全出口

— 25 —

者除外)疏散楼梯间应通至屋面,且应在相邻的高度大于27m 的较低单元屋面连通(附 图3.5.31)。

3.5.32 当楼梯间采用自然通风方式进行防烟或者进行机械加压送风防烟时,防烟楼梯 间可以在建筑的首层或屋顶直通室外处不设置前室。

3.5.33 根据《建筑设计防火规范》 GB 50016 第5.5.13条第4款规定,5层及5层以下 的办公楼、托儿所及幼儿园、教学楼等其他建筑(宿舍建筑除外)可为敞开楼梯间。

3.5.34 独立设置的5层以下的学校建筑的餐厅以及专门的餐饮建筑(无商业、娱乐功 能),可采用敞开楼梯间,首层应直通室外。

3.5.35 当满足《建筑设计防火规范》 GB 50016 第5.5.17条第4款规定的公共建筑开 敞大空间场所直通疏散楼梯间时,应采用乙级防火门和楼梯间分隔,其他房间的疏散门 不应直通楼梯间(附图3.5.35-1、附图3.5.35-2)。

附图3.5.35-1 房间疏散门允许直接开向疏散楼梯间的情形示意图

附图3.5.35-2 房间疏散门不允许直接开向疏散楼梯间的情形示意图

— 26 —

3.5.36 当采用敞开楼梯间作为疏散楼梯时,疏散距离应计算至距离敞开楼梯间踏步前

缘不超过梯段宽度的位置(附图3.5.36)。

附图3.5.36

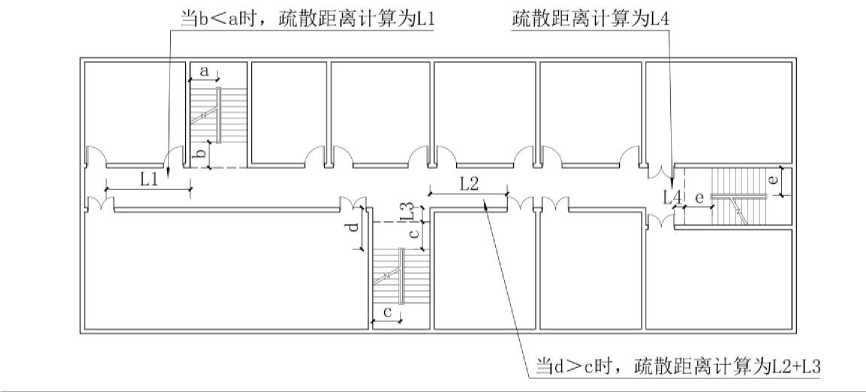

3.5.37 “ 丁” 字型内走道上的房间门的安全疏散距离计算方法:

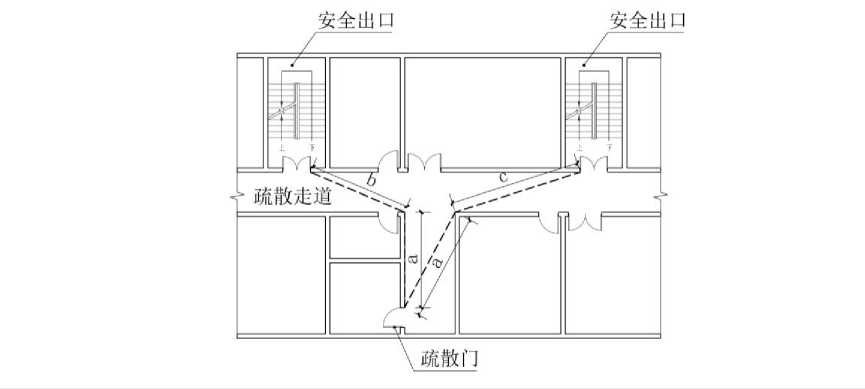

1 当 a≤b≤c 时,需满足下列要求之一(附图3.5.37):

1) 2a+b ≤X ,X为《建筑设计防火规范》 GB 50016 表 5.5.17位于两个安全出 口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离。

2) a+b≤Y ,Y为《建筑设计防火规范》 GB 50016 表 5.5.17位于袋形走道两侧 或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。

2 当 a>b时,需满足 a+b≤Y ,Y 为《建筑设计防火规范》 GB 50016 表 5.5.17 位 于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。

安全出口

安全出口

— 27 —

十疏散走道N

\疏散门

附图3.5.37

3.5.38 住宅的露台或开敞式阳台,可不计入户内的疏散距离;住宅的封闭阳台,需计 入户内的疏散距离。

3.5.39 房间嵌套时,安全疏散按嵌套房间内任一点至大房间疏散门或安全出口的距离 计算。当大空间符合《建筑设计防火规范》 GB 50016 第5.5.17条第4款要求时按30m (加喷淋37.5m)计算,行走距离不应大于45m;不符合时按袋形走道计算疏散距离。

3.5.40 附图3.5.40所示核心筒中2个安全出口最近边缘的水平距离,应为图中b所 示距离。疏散楼梯间之间两个入口门的水平距离应为图中e所示距离。由于该剪刀梯位 于同一前室内,因此不严格要求其两个入口门的距离e≥5m。

附图3.5.40

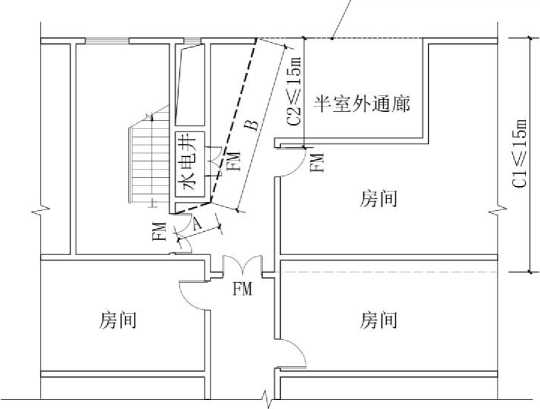

3.5.41 住宅、公共建筑首层的半室外通廊、架空层应采用耐火极限不低于1.50h楼板、 2.00h防火隔墙、乙级防火门与其他部位隔开。开向该区域的疏散门至该区域上层楼板 边缘投影线的距离不应大于15m(附图3.5.41)。该区域内应使用不燃材料装修,且不 应设置开向该区域的风井百叶。

— 28 —

半室外通廊上层楼板边缘

A+BW15 米

附图3.5.41

3.5.42 一、二级耐火等级建筑的疏散走道两侧应为耐火极限不低于1.00h的不燃性实体 墙或玻璃墙体,除规范另有规定外,墙上的门窗可为普通门窗,门窗的面积比例规范没有 限制,但不应超过门窗所处房间墙面面积的50%;当门窗的面积超过所处房间墙面面积的 50%时,应采用乙级防火窗或设置防火玻璃墙体。防火玻璃墙体的耐火性能应满足《建筑防 火通用规范》 GB 55037 第6.4.9条的规定。

当不满足上述条件时,从房间内任一点至安全出口的直线距离不应大于 30m,且行走 距离不应大于45m。 当上述场所设置自动喷水灭火系统时,其直线距离可增加 25%,行走 距离不应增加。

医疗建筑的病房楼、托儿所、幼儿园、老年人照料设施的疏散直线距离应按照《建筑 设计防火规范》 GB 50016 表 5.5.17 的规定执行;医疗建筑的重症监护病房区(ICU、 CCU、NICU等)的疏散直线距离可按照《建筑设计防火规范》 GB 50016 第5.5.17条第 4款的规定执行。

3.5.43 网吧、游艺厅、酒吧、歌舞厅当疏散门均直通室外地面或疏散楼梯间时,场所 最大疏散距离不应大于18m,当场所设置自动喷水灭火系统时,其疏散距离可增加25%。

3.5.44 大空间办公、图书馆大空间阅览室和高校大空间实验室的疏散距离可按照《建 筑设计防火规范》 GB 50016 第5.5.17条第4款的规定执行。室内任一点至最近安全 出口的距离可按直线距离考虑。房间面积大于400m2以上的自行车库、设备用房(如空

— 29 —

调机房、制冷机房等)、游泳池等可以参照执行。

3.5.45 除平时使用的人民防空工程外,地下或半地下民用建筑(室)直通疏散走道的 房间疏散门至最近安全出口的疏散距离要求:

1 当埋深>10m或地下部分的层数≥3层时,应比照《建筑设计防火规范》 GB 50016

表5.5.17中相应使用功能高层建筑的规定值确定。

2 当埋深≤10m且地下部分的层数<3层时,可按照《建筑设计防火规范》 GB 50016

表5.5.17中相应使用功能单、多层建筑的规定值确定。

3 当为商店营业厅及其他开敞大空间场所时,应符合《建筑设计防火规范》 GB 50016第5.5.17条第4款的规定。

4 当设置自动喷水灭火系统时,上述疏散距离可以分别增加25%。

3.5.46 高层住宅的楼梯间通过上人平屋面连通,是为人员疏散提供第二通道,坡屋顶 建筑对连通通道会有影响。当设计坡屋顶通过室内通道连通时,连通通道应有天然采光 和自然通风防烟。

3.5.47 对于有2个及以上楼梯间通达的建筑屋面,屋面布置的设备或设施之间,应留 出净宽不小于1.2m(两股最不利人流)的便捷通道连通各楼梯间。

3.5.48 对于建筑高度 27~54m 的住宅建筑,当符合设置1部疏散楼梯且只有1个单元、 户门采用乙级防火门时,其疏散楼梯通至屋面即可,不要求每层均设 2个安全出口,但 屋面应满足人员临时避难的要求,避难人数可以按 1/2 本楼户数×3.2 人/户计算的标 准考虑,避难面积宜按4人/m2确定。

3.5.49 任一防火分区通向避难走道的疏散宽度与该防火分区疏散总宽度的比例,现行 规范未做出相关规定,利用本区域内的独立安全出口疏散的宽度不应小于该防火分区总 疏散宽度的50%。

3.5.50 建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有1个房间符合下列规定:应靠外墙设 置,尽量位于消防车登高操作场地一侧,如确有困难,应尽量靠近消防队员可以到达的 公共部位;应设置可开启外窗,外窗的耐火完整性不应低于1h;该房间的门应采用乙级 防火门;内、外墙体的耐火极限不应低于1h;该房间不应利用厨房和卫生间。

3.5.51 如果避难区被分成了2个,则2个避难区应连通。避难区应至少有一面和消防 车登高操作场地相对应。

— 30 —

3.5.52 国家相关标准未禁止在避难层或避难间部位的外墙采用幕墙,但当采用幕墙时,

应采取防止火势及其烟气通过幕墙或幕墙与建筑外墙间的空腔侵入避难区的防火措施, 并满足方便消防救援人员从外部进入避难区的要求。

3.5.53 规范规定应设避难间的高层病房楼及老年人照料设施,除了应符合规定的最小 净面积外,为本层服务的避难间的设计避难人数应根据所设置楼层的用途、疏散人数及 其行为能力、楼梯间的形式等综合考虑确定,一般可以按照该层总疏散人数的1/4确定。

3.5.54 《建筑设计防火规范》 GB 50016 第5.5.24条中的“高层病房楼避难间应靠 近楼梯间”,“靠近”可理解为避难间和楼梯间的距离不应大于15m。

3.5.55 高层病房楼避难间设了独立的机械防烟设施后,避难间仍应靠外墙设置。

3.5.56 普通电梯的电梯厅、消防电梯的合用前室不能用作病房楼层和洁净手术部的避 难间。

— 31 —

第四章 建筑构造

4.1 防火墙及外墙开口

4.1.1 当防火墙设置在钢框架、钢梁等承重结构上时, 钢框架、钢梁及支撑构件应采 用不燃烧体包覆,保证其整体耐火极限应满足防火墙耐火极限要求。

4.1.2 地下室排烟口等开口与其他防火分区紧靠该开口两侧的门、窗、洞口之间最近边 缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置固定或火灾时可自动关闭的乙级防火门、窗等防 止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

4.1.3 地下室排烟口等开口与其他防火分区内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近 边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置固定或火灾时可自动关闭的乙级防火门、窗等 防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

4.1.4 地下室排烟口等开口与建筑物正面相对时,与其他防火分区正对该开口的建筑 物门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于6.0m;采取设置固定或火灾时可自动 关闭的乙级防火门、窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

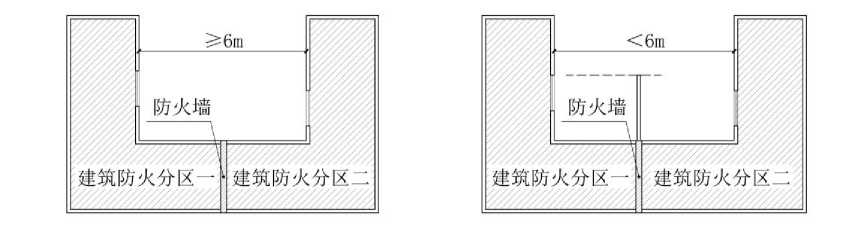

4.1.5 一座U字形公共建筑两翼属于不同防火分区时,相对的两翼上的门、窗、洞口 之间最近边缘的水平距离不应小于6m;确有困难,可在两门、窗、洞口之间,U形底边 处挑出一片垂直防火隔墙(耐火极限不应低于1.00h),该隔墙的外端应与相对的两个 门、窗、洞口的最外边平齐。当相对的两翼上的门、窗,采用固定或火灾时可自行关闭 的乙级防火门、窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限(附图4.1.5)。

附图 4.1.5

— 32 —

4.2 建筑构件和管道井

4.2.1 《建筑设计防火规范》 GB 50016 第 6.2.5 规定的“住宅建筑外墙上相邻户开 口之间墙体宽度不应小于1.0m。”当敞开外廊处的户门均采用乙级及以上的防火门时, 户门之间的间距可不限。

4.2.2 住宅建筑非敞开阳台外墙上、下层开口之间的实体墙高度应按照《建筑设计防 火规范》 GB 50016 第 6.2.5条执行。

4.2.2A 半敞开式厂房、敞开式厂房应每层设置窗槛墙,窗槛墙的高度应符合《建筑设 计防火规范》 GB 50016 第6.2.5条的规定。

4.2.3 建筑幕墙的层间封堵应符合下列规定:

1 幕墙与建筑窗槛墙之间的空腔应在建筑缝隙上、下沿处分别采用矿物棉等背衬 材料填塞且填塞高度均不应小于200mm;在矿物棉等背衬材料的上面应覆盖具有弹性的 防火封堵材料,在矿物棉下面应设置承托板。

2 幕墙与防火墙或防火隔墙之间的空腔应采用矿物棉等背衬材料填塞,填塞厚度 不应小于防火墙或防火隔墙的厚度,两侧的背衬材料的表面均应覆盖具有弹性的防火封 堵材料。

3 承托板应采用钢质承托板,且承托板的厚度不应小于 1.5mm。承托板与幕墙、 建筑外墙之间及承托板之间的缝隙,应采用具有弹性的防火封堵材料封堵。

4 用于承托矿物棉的钢质承托板应进行表面防腐处理。

4.2.4 电缆井、管道井每层楼板处和与走道、其他房间连通处进行防火封堵时,强、 弱电井桥架内外均应采用防火材料封堵。

4.2.5 本指南所描述的“应为乙(丙)级防火门(窗)”的,均指门(窗)的耐火性 能不应低于乙(丙)级防火门(窗);建筑高度超过100m的建筑相应部位的门应为甲 级防火门;建筑埋深大于10m的地下建筑电气竖井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道 等竖井井壁上的检查门应为甲级防火门。

4.2.6 装配式建筑的各构件和部件的燃烧性能、耐火极限应满足防火规范的要求;其 连接(节点)构造的性能不应低于相关部位建筑构件或结构的防火、防烟和隔热性能要 求。

— 33 —

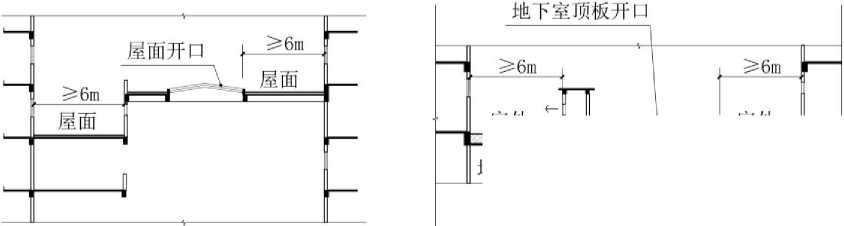

4.3 屋顶及地下室顶板开口

4.3.1 建筑屋顶和地下室顶板上开设消防排烟、采光、通风等开口时,该开口与同一 建筑不同防火分区建筑开口之间最近边缘的水平距离不应小于6m,当采用固定或火灾时 可自行关闭的乙级防火窗时,该距离不限(附图4.3.1)。

当建筑屋顶和地下室顶板上开口采取措施设在外墙时,该外墙开口与同一建筑不同 防火分区建筑开口的距离按本指南第4.1.2、4.1.3、4.1.4条执行。

室外

地下室

风 井

ʧ-

地下室

室外

附图4.3.1

(剖面)

4.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等

4.4.1 住宅建筑开向楼梯间、前室或合用前室的户门,开启方向可不限。

4.4.2 医院手术室、产房、重症监护等特殊洁净房间设有电动感应推拉门时,该推拉 门应保证在紧急状态时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置 设置具有使用提示的标识。(对《建筑设计防火规范》 GB 50016 第6.4.11条的补充)

4.4.3 地上与地下部分的楼梯间有外窗时,其上、下层开口之间应符合《建筑设计防 火规范》 GB 50016 第 6.2.5 条的规定。(对《建筑设计防火规范》 GB 50016 第6.4.4-3 的补充)

4.4.4 疏散楼梯间、前室的开口与连廊开口最近边缘之间的水平距离应符合《建筑防 火通用规范》 GB 55037第 7.1.8条第8款的规定。

— 34 —

4.5 建筑保温和外墙装饰

4.5.1 岩棉板等 A级外墙外保温材料外包覆厚度不大于 0.5mm的防水透气膜时,可以 作为 A 级材料使用。

4.6 特殊构造

4.6.1 应急排烟窗、固定窗及自然通风口

超高层建筑内区(核心筒)地上(设置机械加压送风系统的)楼梯间被避难层分隔 成上、下梯段,除靠外墙或可直通屋面的楼梯间外,其顶部或最高一层外墙上可不设置 应急排烟窗,也可不设置固定窗。

地上或地下(设置机械加压送风系统的)楼梯间除靠外墙或可直通屋面的楼梯间外, 其顶部或最高一层外墙上可不设置应急排烟窗,也可不设置固定窗。

防火规范要求楼梯间需在最高位置设置应急排烟窗或可开启外窗或开口,其有效面 积应从人员可到达的楼梯间最高层楼面1.5m以上计算,且不应含其周边窗框。

4.6.2 无窗房间

执行《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222时, 若房间有开向室内走道等的“内 窗”,如该窗户能够被击破,外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,则该房间可 不被认定为无窗房间。

执行《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251时,指无外窗的房间。

4.6.3 施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 的合成树脂乳液内墙涂料(俗称“内墙乳胶漆”),可作为A级装修材料使用。

— 35 —

第五章 灭火救援措施

5.1 消防车道

5.1.1 设置消防车道的建筑,其消防车道距离建筑外墙不宜小于 5m、不应大于 30m, 距离建筑首层最不利防火分区的主要出入口不应大于60m。对于其余建筑,其可供消防 车通行的道路,距离建筑首层最不利防火分区的主要出入口不应大于80m。

5.1.2 消防车道转弯半径应满足消防车转弯的要求,且对于多层建筑,消防车道转弯 半径不应小于9m;对于高层建筑,消防车道转弯半径不应小于12m。

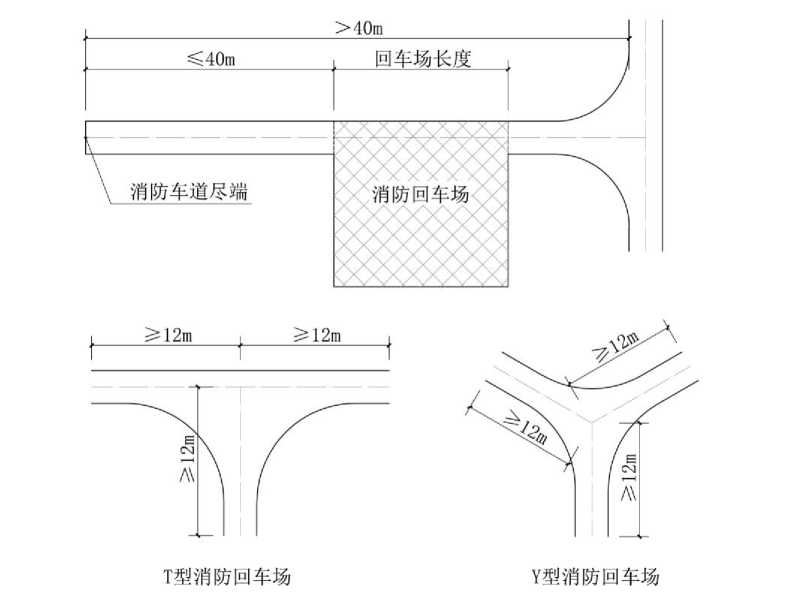

5.1.3 长度大于40m的尽头式消防车道应设回车道或回车场,满足消防车回车的 T 型、 Y 型等不规则场地,可作为回车场地,该场地车道长度从交叉点起算,不应小于 12m(附 图5.1.3)。

附图5.1.3

— 36 —

5.2 救援场地

5.2.1 高度超过50m的高层建筑主体和不超过50m的高层建筑组合建造时,可按两部 分建筑的各自长边分别布置登高操作场地,各部分登高场地之间可用不超过30m长度的 消防车道相连,各部分登高操作场地的长度、形式及按整体计算需要的登高操作场地的 长度均应满足防火规范的要求。

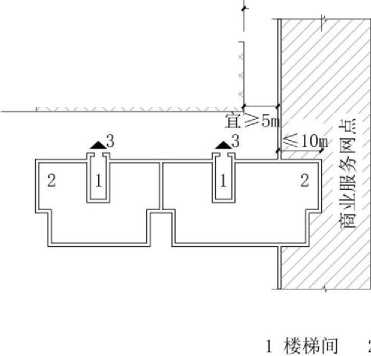

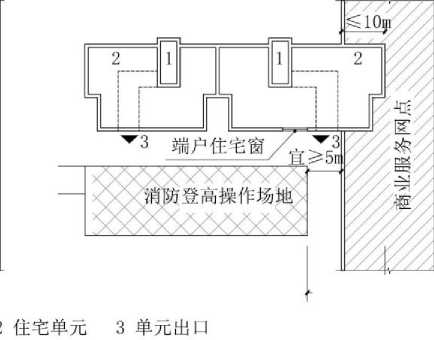

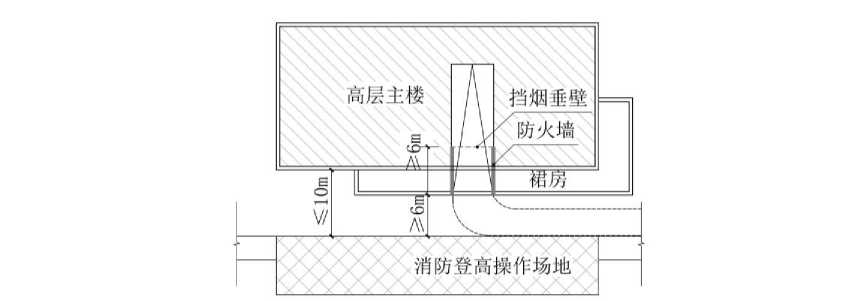

5.2.2 住宅建筑端头底部设置商业服务网点,当其与住宅的搭接部位长度不大于10m, 且消防车登高操作场地连续设置时,若该端头住宅单元与消防登高操作场地相对应的范 围内有消防车登高可到达的楼梯或该端头住宅单元各户有外窗与消防登高操作场地对 应,则可视为符合规范对消防车登高操作场地长度的要求(附图 5.2.2)。

≤15m

消防登高操作场地

W 15m

附图5.2.2

5.2.3 消防车登高操作场地对应的建筑范围内,裙房(含雨篷)进深不应超过4m。消 防车登高操作场地对应的建筑消防扑救面,应以高层建筑主体外墙边缘(有阳台或敞开 连廊的部位以阳台或敞开连廊边缘)为基准,当建筑凹口宽度不大于6m,无消防救援口 且不影响消防登高操作时,建筑消防扑救面可算至凹口外侧。

5.2.4 消防车登高操作场地应采用硬质铺装面层。消防车登高操作场地原则上应设置 在用地红线内,经许可设置在红线外时,也应满足《建筑防火通用规范》 GB 55037 第 3.4.7条的要求。

— 37 —

5.2.5 当消防车登高操作场地对应建筑的一侧,设有在建筑(含裙房)投影范围内的 汽车库(坡道)出入口时,建筑(含裙房)外墙与消防车登高操作场地的距离不应小于 6m,用于汽车疏散且不应影响消防车的通行;汽车库(坡道)出入口两侧应设置长度不 小于 6m的不开设门、窗、洞口的防火墙,汽车库坡道应设置自动喷水灭火系统,汽车 库坡道出入口应设置高度不小于 1.0m的挡烟垂壁(附图5.2.5)。

高层主楼

『当烟垂壁 /防火墙

消防登高操作场地

附图5.2.5

5.2.6 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设建筑(住宅建筑为各单元) 直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

5.2.7 消防车道,登高操作场地等应根据国家相关消防标识的要求,进行消防固定标 识的专项设计、施工,并在消防竣工验收时同步验收。

5.2.8 建筑物各层直通室外的门、窗及阳台外墙处的门、窗、敞开式外廊,当满足《建 筑防火通用规范》 GB 55037第2.2.3条的要求时,可以作为消防救援口。

5.2.9 沿外墙的每个防火分区在对应的消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应 少于2个,当有消防车登高操作场地时,该消防救援口应与消防车登高操作场地相对应; 当无消防车登高操作场地时,该消防救援口应与消防车道相对应;当不需要设置消防车 道时,应与可进行消防救援的场地、道路相对应。

— 38 —

5.3 消防电梯

5.3.1 当满足安全疏散距离时,住宅建筑设置的跃层所在楼层可不开设户门,消防电 梯可不在跃层停靠。

5.3.2 住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时, 住宅部分和非住宅部分的消防电梯配 置,可根据各自的建筑高度分别按照《建筑设计防火规范》 GB 50016 有关住宅建筑和 公共建筑的规定执行。

5.3.3 对于超高层建筑,确因施工难度及结构整体安全等原因导致基坑难以下挖,而 无法保证同一部消防电梯在建筑的地下各层均可停靠时,应满足下列要求:

1 尽量使该电梯在可到达的地下楼层每层停靠。

2 应针对建筑地下部分单独增设消防电梯,并使该消防电梯能在地下各层每层停 靠。

3 每部消防电梯及能到达的地下各层应设置明显的指示标识。

4 消防电梯的其他要求应符合《建筑防火通用规范》 GB 55037 的相关要求。

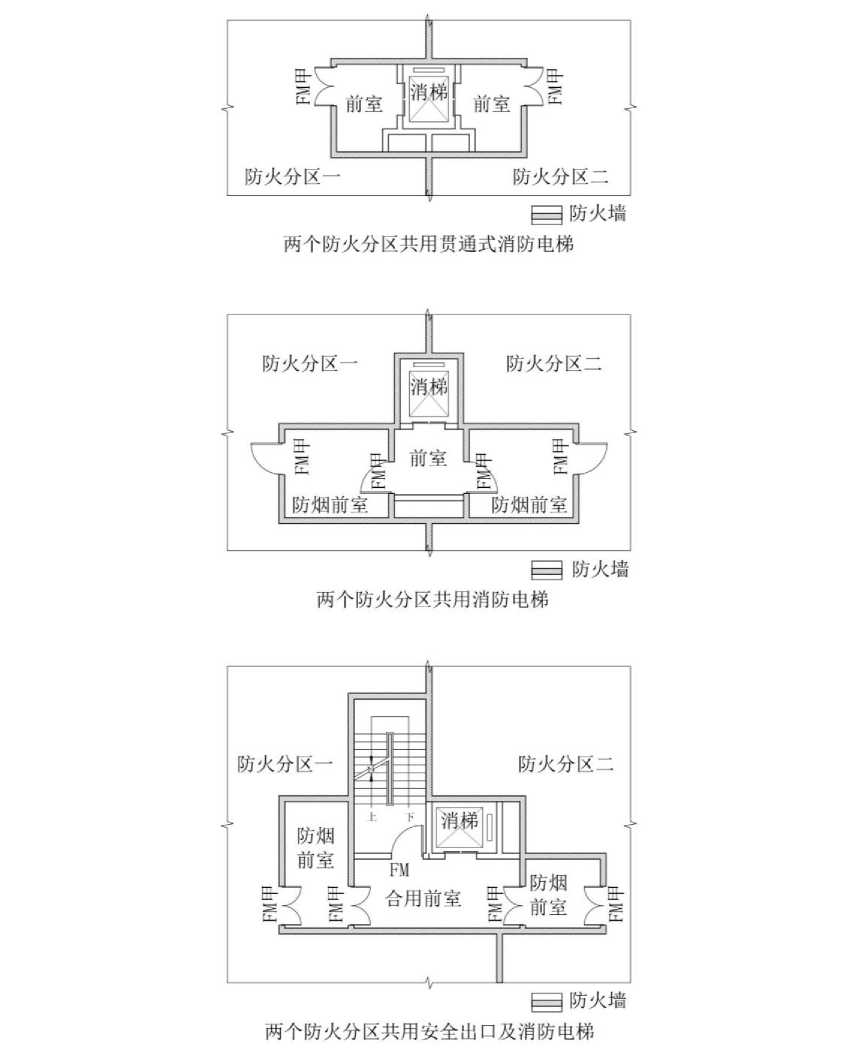

5.3.4 对于设置在地下的设备用房、非机动车库、库房等防火分区,当受首层建筑平 面布置等因素限制,分别设置消防电梯有困难时,可与相邻防火分区共用1台消防电梯, 但应满足《建筑防火通用规范》 GB 55037 的要求,可按以下要求执行(附图5.3.4):

1 两个防火分区共用贯通式消防电梯应分别设置前室。

2 当共用消防电梯前室、合用前室时,在消防电梯前室、合用前室两侧应各再加 一个防烟前室。

3 进入消防电梯前室、合用前室、防烟前室的门应为甲级防火门。

4 每个防火分区应确保共用消防电梯受阻时消防队员可以利用直接相邻防火分区 的其他消防电梯到达现场。

5 一台共用消防电梯不得服务三个及以上的防火分区。

6 当只有两个防火分区时,不能仅设一台共用消防电梯。

— 39 —

附图 5.3.4

5.4 直升机停机坪

5.4.1 直升机停机坪的尺寸为直径不小于 21m,直升机救助设施的场地尺寸为长、宽

分别不小于 15m 、12m。

— 40 —

第六章 其他特殊场所

6.1 城市综合体

集购物、旅店、展览、餐饮、文娱、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的城市 综合体,除需按照国家有关规范、标准、规定执行外,尚应做到以下几点:

6.1.1 营业厅内食品加工区的明火部位应靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙、乙级防火门与其他部位分隔,且不得设置在地下室(靠下沉式广场外墙设置除 外)。

不得在餐饮场所的用餐区域用明火加工食品,开放式食品加工应采用无明火的电加 热设施。

厨房内应当设置可燃气体探测报警装置,排油烟罩及烹饪部位应当设置能够联动切 断燃气输送管道的自动灭火装置,并能够将报警信号反馈至消防控制室。炉灶、烟道等 设施与可燃物之间应当采取隔热或散热等防火措施。

餐饮为明厨、无明火作业,类似商铺的快餐、特色小吃、饮品店等小型餐饮场所时, 可以按照商店业态的一种,按照商铺与营业厅内其他区域共同划分防火分区。当餐饮场 所为相对独立,且有明火作业、就餐区与厨房区分隔的酒楼业态时,防火分区的建筑面 积应按照民用建筑中有关其他功能的防火分区要求划分,不应按照有关商店建筑中营业 厅的防火分区要求划分。

6.1.2 当采用自动排烟窗时,应具备在紧急情况下自动功能失效时的手动开启功能。

6.1.3 当地下或半地下商店与地上通过自动扶梯或中庭贯通,且连通洞口未按照《建 筑设计防火规范》 GB 50016 第5.3.5条的规定进行防火分隔时,其连通的地上部分的 商店建筑面积应计入《建筑设计防火规范》 GB 50016 第5.3.5条规定的总建筑面积。

当地上、地下商店建筑面积之和大于20000 ㎡,且上下连通处为设有特级防火卷帘 的中庭洞口时,与该中庭相连通的地下部分的防火分区内应采用加强措施防止火灾蔓延: 防火分区内商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不 应大于300m2,商铺面向防火分区公共走道一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,

— 41 —

并宜采用实体墙,其门、窗应采用乙级防火门、窗;当采用防火玻璃墙(包括门、窗) 时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h;当采用耐火完整性不低于1.00h的非 隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统进行保护。相邻商 铺之间面向防火分区公共走道一侧的应设置宽度不小于1.0m、耐火极限不低于1.00h 的实体墙。

当地上、地下商店建筑面积之和大于20000m2,且上下连通处为自动扶梯洞口时, 宜采用三边设置防火墙,人员通行的短边处设置防火卷帘方式分隔。在无法满足该条件 时需在自动扶梯周边设置特级防火卷帘,且与该扶梯相连通的地下商业防火分区按上述 中庭连通的加强措施要求执行。

6.1.4 商业综合体中庭区域的各防火分区按首层和上、下层各层相连通的建筑面积叠 加计算后不得大于一个防火分区面积,且需满足本《指南》3.3.9条要求。

6.2 儿童活动场所

6.2.1 儿童活动场所应按照《建筑防火通用规范》 GB 55037 第7.4.3条、 《建筑设 计防火规范》 GB 50016 第5.4.4条要求执行,设置在其他单、多层民用建筑内时,安 全出口和疏散楼梯宜独立设置,独立的安全出口、疏散楼梯不应少于1个,安全出口、 疏散楼梯应分散布置,且独立的安全出口、疏散楼梯疏散宽度不应少于该场所设计疏散 总宽度的70%。

6.2.2 专门建设的供中小学适龄少儿活动或特长培训的场所,如少年宫的教室、小学 学校的教室,应符合《建筑设计防火规范》 GB 50016、《中小学校设计规范》 GB 50099 有关教学建筑的规定。

6.2.3 儿童活动场所人员密度应根据不同用途比照相似场所确定。如培训功能参照教 室,活动室、游乐场(不含幼儿园多功能活动室)人员密度不低于歌舞娱乐场所要求, 特殊业态类型需要根据实际情况推算并经过专家论证后确定。

6.2.4 附设在其他建筑物内的儿童活动场所应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔 墙和 1.00h 的楼板与其他场所或部位分隔,不得采用防火卷帘,墙上必须设置的门窗

— 42 —

应采用甲级或乙级防火门、窗(位于防火分区防火墙上的防火门、窗为甲级,防火隔墙 上的门、窗为乙级)。

6.3 电影厅、报告厅、剧场等场所

6.3.1 电影厅、报告厅、会议厅、宴会厅等为固定座位时,其厅室面积及相关消防设 计应参照观众厅要求执行。设置在四层及四层以上的电影厅、报告厅、会议厅等确有困 难时,厅室面积可大于400 ㎡,在符合规范要求的同时,还应符合下列规定:

1 厅室应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙、甲级防火门与其他部位分隔。

2 厅室应设置自动喷水灭火系统。

3 厅室应设置自然排烟设施或独立的机械排烟系统和补风系统。

4 厅室建筑面积不应大于800 ㎡,且厅室座位数不应超过400座。

5 厅室内任一点至安全出口的疏散距离需满足《建筑设计防火规范》 GB 50016 第 5.5.17条第1、3款或第4款。

6 该场所每个防火分区至少应设置1部独立的疏散楼梯或1个通向屋面的疏散楼 梯或安全出口(附建在商业综合体内的电影院应设置独立疏散楼梯),该楼梯或安全出 口的净宽应满足超400 ㎡厅室的1/2人数的疏散宽度且楼梯净宽度不小于1.4m。

6.3.2 根据《建筑设计防火规范》 GB 50016 第 5.4.7条第 1款规定,剧场、电影院、 礼堂确需设置在其他民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防 火门与其他区域分隔,当该部位为防火分区的界限时,应采用防火墙和甲级防火门;该 分隔部位不得用防火卷帘替代。采用中庭与其他区域分隔时,允许在中庭周围设置防火 卷帘。

6.3.3 剧场(或有演出的观众厅舞台)地面因演出功能需要可采用燃烧性能不低于B1 级的舞台地板;舞台台口帷幕燃烧性能不低于B1级;体育馆比赛厅地面因比赛需要可 采用燃烧性能不低于B1级的运动地板;体育馆观众座椅燃烧性能不低于B1级。

— 43 —

6.4 “有顶步行街”

6.4.1 “有顶步行街”(含步行街首层地面、二层及以上连廊、回廊区域,以下简称

“步行街”)在符合规范要求的同时,还应做到以下几点:

1 “步行街”首层与地下层之间不应设置中庭、自动扶梯等上下连通的开口。

2 与“步行街”贴邻超过 300 ㎡的商业用房,与“步行街”之间应采取防火分隔 措施,连通“步行街”的单个开口部位宽度不应大于9m ,应设置独立的安全出口和疏 散楼梯,不能利用“步行街”进行疏散,疏散距离应按大开间商业考虑;不超过300 ㎡ 的商业用房任一点至房间疏散门的距离应符合《建筑设计防火规范》 GB 50016 第 5.5.17条第3款的规定。

3 当建筑局部突出物或相邻建筑的外墙高于“步行街”顶棚部分采用防火墙和耐 火极限不低于1.00h 的屋面板时,“步行街”顶棚与上述外墙距离不限;当上述外墙高 于“步行街”顶棚部分设置门窗洞口时,“步行街”顶棚与上述外墙距离不应小于 6m 或采取设置防火采光顶、邻近开口一侧的建筑外墙采用防火墙等措施。

4 “步行街”(含两端楼板和屋顶)各层开口应上下对应并均匀布置,楼板开口 最狭处宽度不应小于9m(局部自动扶梯可除外);连廊宽度不应大于6m。“步行街” 应按商业营业厅要求计算疏散人数,

5 “步行街”的长度不应超过 300m ;“步行街”的长度按“步行街”中心线计 算;“步行街地面面积”是指“步行街”与两侧商铺外墙的分隔线以内的区域。步行街 为异形时,其长度为中心线长度之和。

6 地上二层及以上层回廊、连廊部分的人员疏散可直接(或利用前室)通至疏散 楼梯;疏散楼梯在首层可利用扩大前室或扩大楼梯间(扩大前室或扩大楼梯间与其他功 能用房之间应采用耐火极限不低于 2.00h且不开设门窗洞口的隔墙分隔)通至“步行街”, 且疏散楼梯(从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算)至“步行街”的距离不得超 过15m。

7 “步行街”首层地面及各层连廊、回廊可利用“步行街”的自然排烟窗进行排 烟,与“步行街”相邻的商业用房应设置独立的排烟设施;各层“步行街”的回廊、连 廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;“步行街”内应设置室内消火栓。

— 44 —

6.5 商业服务网点及类似形式建筑

6.5.1 商业服务网点设置在住宅建筑的首层或首层及二层,通常位于住宅建筑主体投 影范围以内,当局部凸出住宅建筑主体时,仍然可按照《建筑设计防火规范》 GB 50016 第5.4.11条执行。

6.5.2 商业服务网点在符合规范要求的同时,还应做到以下几点:

1 商业服务网点内的疏散门的净宽不应小于0.8m。

2 商业服务网点的疏散楼梯宽度不应小于1.2m;楼梯踏步最小宽度为260 mm,最 大高度为165mm。

3 当商业服务网点设置封闭楼梯间时,封闭楼梯间在首层应直通室外,二层的疏 散距离可算到楼梯间的门。

4 与商业服务网点类似功能的物业管理用房(办公功能,不包括物业员工宿舍)、 居委会办公、小型诊所(不设病床的社区卫生服务中心)、变配电房、小区活动及配套 服务等用房符合《建筑设计防火规范》 GB 50016关于商业服务网点要求的,可以参照 住宅建筑底部的商业服务网点的要求执行。

5 建筑面积不大于300 ㎡ 的小区配套的养老服务用房可以设置在住宅建筑的首 层或首层及二层,但不能参照商业服务网点的要求设计,应按照《建筑设计防火规范》 GB 50016有关老年人照料设施相关规定执行。养老用房每层的安全出口数量不应少于2 个,疏散距离应满足《建筑设计防火规范》 GB 50016第5.5.17条规定。

6.5.3 商业服务网点只适用于住宅底部,不适用于独立的公共建筑。当公共建筑是商 业功能时,应按商业建筑要求设计。

6.5.4 符合《建筑设计防火规范》 GB 50016第 5.5.8 条要求的小型商业用房组合建 造时可设 1 部疏散楼梯,但每组组合建造的建筑总建筑面积不应大于 2500m2,每个小 型商业用房之间应采用耐火极限不低于3.00h且无门、窗、洞口的防火墙相互分隔, 防火墙两侧的门、窗、洞口之间距离应满足《建筑设计防火规范》 GB 50016第6.1.3、 6.1.4条要求。营业区的公共楼梯净宽应不小于1.40m。

— 45 —

6.6 体育场馆

6.6.1 体育场馆比赛大厅(含看台和场地)和观众休息厅可按一个防火分区设计,看 台人员可通过观众休息厅疏散至安全出口。但应满足以下要求:

1 观众休息厅仅可用于人员通行和休息,观众休息厅应采用不燃材料装修,休息 桌椅应为不燃材料,且不得影响人员疏散。

2 比赛大厅看台任一点至比赛大厅通至观众休息厅的疏散门距离不应超过30m(当 该场所设置自动灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可增加25%); 休息厅内任一点至安全出口的最大步行距离不应超过 40 m。

3 休息厅与比赛大厅之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门 分隔。

4 观众休息厅与相邻功能用房(卫生间和淋浴间除外)均应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙、甲级防火门分隔。

5 观众休息厅和比赛大厅应分别设置独立的排烟设施。泳池看台区和戏水池区在 计算排烟量或自然排烟口开窗面积时,水区面积可不计入。

6 建筑面积大于2500 ㎡的体育馆,其休息厅应设置自动灭火系统。

6.6.2 布置在单、多层建筑内的体育馆,一个防火分区的最大允许建筑面积可以比照 《建筑设计防火规范》 GB 50016第 5.3.4条规定,按照不大于10000 m2考虑;当布置

在高层建筑内的时候,一个防火分区的最大允许建筑面积,可比照 《建筑设计防火规 范》 GB 50016 第5.3.4条规定,按照不大于4000m2考虑,超过上述面积时应组织有关 专家进行论证,评审通过的特殊消防设计文件,可作为消防设计及审批依据。

6.7 歌舞娱乐放映游艺场所

6.7.1 健身房、保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人 CS、室内电动卡丁车场、小 于500平方米的足疗店等场所属于公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计, 与其他功能用房之间应采取防火分隔措施(耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙、耐火

— 46 —

极限不低于 1.00h 的不燃性楼板、乙级防火门和符合《建筑设计防火规范》 GB 50016

第 6.5.3条的规定的防火卷帘,与汽车库贴临处,楼板耐火极限不低于2.00h)。

6.7.2 建筑面积不小于500m2的足疗店,考虑到足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或 具有桑拿服务功能的客房基本相同,其消防设计应按照歌舞娱乐放映游艺场所的要求执 行。

6.7.3 歌舞娱乐放映游艺场所内设置配套营业用房应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求 进行消防设计,配套的办公、卫生间、仓储和建筑面积不超过100 ㎡的小卖部等除外。 该配套用房与歌舞娱乐放映游艺场所处于同楼层不同防火分区且疏散完全独立或者处 于不同楼层不同防火分区时,可按其实际功能进行消防设计。

6.7.4 歌舞娱乐放映游艺场所中相互分隔的独立房间(如卡拉OK的每间包房、桑拿浴 室的每间按摩房或休息室等)以及该场所与其他场所之间的分隔均应采用耐火极限不低 于2.00h的墙体、1.00h的楼板、乙级防火门进行分隔。

6.8 独立式住宅、联排式住宅及其他住宅建筑的户内楼梯

6.8.1 不大于3层的独立住宅或联排住宅及其他住宅建筑的户内楼梯可采用敞开楼梯, 该楼梯地下与地上部分在首层可不作防火分隔,但该户楼梯的地下部分应与地下其他部 分采用防火隔墙、甲级防火门分隔,并应满足以下要求:

1 独立住宅或联排住宅直通室外的安全出口应设置在离该楼梯≤15m处。

2 独立住宅或联排住宅户内任一点到室外出口的距离不应超过 30m,其他住宅户 内任一点到直通疏散走道的户门的距离应符合《建筑设计防火规范》 GB 50016 第 5.5.29条第 3款的规定,其中楼梯疏散距离按其水平投影1.5倍计算。

3 户内楼梯的宽度可按《住宅设计规范》GB 50096 关于套内楼梯的要求执行。

— 47 —

6.9 停车场、汽车库

6.9.1 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067第 2.0.5 条规定的净高 为室内有效使用空间的垂直距离。半地下汽车库的消防设计应按地下汽车库的要求执行。 6.9.2 屋顶停车场的汽车坡道按地上汽车库要求设置。

6.9.3 有围护结构的地面机械车库应按汽车库控制防火间距;无围护结构的机械式停 车装置,高10m及以下的可按停车场控制防火间距,高度10m以上的与一、二级耐火等 级建筑的防火间距不应小于10m,当相邻建筑外墙为无门窗洞口的防火墙或比最高停车 部位高15m范围以下的外墙为无门窗洞口的防火墙时,防火间距可不限。

6.9.4 在其他专项消防技术标准出台之前,新建地下汽车库内配建的分散充电设施在同 一防火分区内应集中布置,并按照《电动汽车分散充电设施工程技术标准》 GB /T 51313 第 6.1.5 条执行。

分散充电设施的地下车库的防火单元不应大于1000 ㎡,防火单元可以使用开向相邻 防火单元的乙级防火门(开启方向不限)通向本防火分区的安全出口,疏散距离和安全 出口数量仍以防火分区为单位计算。防火单元内的最不利点,通过疏散门到达本防火分 区的最近安全出口距离应≤60m(设有自动灭火系统) ,每个防火单元不应少于两个疏散 方向。人员不应通过防火分隔水幕进行疏散。每个防火分区的两个安全出口不应设置在 同一防火单元内。每个防火单元的防排烟设计参照本《指南》第9.2.9条。

6.9.5 住宅建筑的底层设置的供居民停车和储藏用的小房间,应和其他部分采用防火墙 分隔,必须设门时应为甲级防火门;该房间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体楼 板和其他部分分隔;该房间外墙上下门窗洞口之间的墙的高度不应小于1.2m或设置耐火 极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐。满足上 述要求时,该房间的外墙门洞可以设置普通卷帘。

6.9.6 车库内最远疏散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙、 机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡。

汽车坡道中心线长度超过45m时,汽车坡道应计入防火分区面积,并满足疏散距离要 求。

— 48 —

汽车坡道中心线长度不大于45m时,设置防火墙、特级防火卷帘与汽车库及相邻其他 功能空间进行防火分隔时,该坡道部位可不计入防火分区建筑面积,但该坡道部位应设

置至少一个通向相邻空间的甲级防火门或直通室外的出口作为人员应急出口。

6.10 电动自行车停放充电场所

6.10.1 电动自行车停放充电场所分为室外电动自行车停放充电场所(即:电动自行车 停车场)和室内电动自行车停放充电场所(即:电动自行车库)。

电动自行车停放充电场所宜设置在建筑外,并与建筑保持安全距离。电动自行车停 放充电场所不应占用消防车道和消防救援场地。

6.10.2 电动自行车停放充电场所不应与托儿所、幼儿园及其活动场所,以及老年人照 料设施及其活动场所、学校教学楼及其集体宿舍、医院病房楼、门诊楼组合或贴邻建造; 不应与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库组合或贴邻建造。 电动自行车停放充电场 所不应混合设置在机动车汽车库、修车库、停车场内。

6.10.3 电动自行车停放充电场所应划定停放区域、充电区域和疏散通道区域,疏散通 道宽度不宜小于1.5m,当沿疏散通道双面布置车位时,疏散通道宽度不宜小于2.6m。 电动自行车停放充电场所的电动自行车应分组停放,每组停车位数量单排不宜超过 20 辆, 组与组之间应设置间距不小于2.0m的隔离带,或采用高度不低于1.5m、耐火极限 不低于1.00h的不燃烧体隔墙分隔。

电动自行车停放场所应配置灭火器。

电动自行车停放充电场所的电动自行车充电设施应具备充满自动断电功能。

6.10.4 电动自行车停车场与建筑物外墙的防火间距不应小于6m。

6.10.5 电动自行车库耐火等级不应低于二级,且不应低于组合建造的建筑本体的耐火 等级,地下、半地下电动自行车库耐火等级应为一级。

6.10.6 电动自行车库宜为独立建造的单层建筑,电动自行车库与民用建筑、厂房、仓 库及其它建(构)筑物等 之间的防火间距,应符合《建筑防火设计规范》 GB 50016 的 规定,且与相邻单、多层民用建筑之间的防火间距不应小于6m, 与相邻高层民用建筑

— 49 —

之间的防火间距不应小于 9m,与厂房、仓库之间的防火间距不应小于12m。

当确有困难,电动自行车库需要与其他建筑组合或贴邻建造时,应设置在建筑首 层、半地下层或地下一层。电动自行车库应采用防火墙和耐火极限不低于 2.00 h的楼 板与该建筑的其他部位完全分隔,屋顶承重构件应采用不燃材料,其耐火极限不应低于 1.0 h。防火墙上确需设置开口时,应采用甲级防火门;电动自行车库应独立设置直通 室外的安全出口和相应的消防设施设备。当电动自行车库与其他建筑贴邻建造时,还应 满足《建筑设计防火规范》 GB 50016 第5.2.2条关于相邻建筑防火间距不限的相关要 求。

6.10.7 电动自行车库与其他建筑组合建造时,在电动自行车库外墙门、洞口上方应设 置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐; 电动自行车库及上、下层的外窗之间墙的高度,不应小于1.2m或设置耐火极限不低于 1.00h、宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐。

6.10.8 除本《指南》另有规定外,电动自行车库应设置火灾自动报警系统、应急照明 系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统和排烟设施。其防火分区的最大允许建筑面 积应符合:地面电动自行车库,不大于1000 ㎡;地下、半地下电动自行车库不大于500 ㎡。每个防火分区的安全出口应分散布置且不应少于 2 个,两个安全出口的水平距离 不应小于5m。当每个防火分区的安全出口全部直通室外确有困难时,可利用通向相邻防 火分区的甲级防火门作为安全出口,但独立设置直通室外的安全出口不应少于 1 个。 电动自行车库内任一点至最近的安全出口的直线距离不应大于30m。电动自行车库的出 入口净宽不应小于1.8m,用于电动自行车推行通向室外坡道的出入口,可作为电动自行 车库直通室外的安全出口。

6.10.9 电动自行车库的内部建筑构件、装修材料应采用不燃材料。

6.10.10 建筑架空层不得被擅自改变其设计功能和用途,未明确设计功能、用途的架 空层不得被擅自改变为电动自行车停放场所。设计功能为电动自行车停放场所的架空层 不属于电动自行车停车场,需按电动自行车库与建筑其他部位及架空层其他区域进行防 火分隔和消防设计。

6.10.11 电梯宜设置电动自行车视频识别管控系统,防止电动自行车进入电梯。

— 50 —

6.11 其他部分建筑、场所的消防设计

6.11.1 汽车4S店

汽车4S店整体应按照公共建筑设计,车辆销售、维修和停放区等可组合或贴邻建 造,但应符合以下规定:

1 各功能区域之间应采取可靠的防火分隔措施;两侧的门、窗、 洞口最近边缘之 间的实体墙(宽度)应不小于4m。

2 车辆销售区的防火设计应按照商业营业厅的要求,车辆维修区和停放区应分别 按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067 中有关修车库和汽车库 的要求设计。车辆维修区与车辆销售停放区相分隔的防火墙上,可设不大于相邻墙面面 积20%的固定甲级防火玻璃观察窗。

3 汽车销售区、维修区和停车区的安全出口应分别独立设置。

6.11.2 售楼处

售楼处按人员密集场所设计,其营业大厅的人数可参商业建筑执行《建筑设计防火 规范》 GB 50016第 5.5.21 条第 7 款的规定。其办公部分的人数可参办公建筑计算人 数。

6.11.3 月子护理中心

无治疗功能的休养性质的月子护理中心,应按照旅馆建筑的要求进行消防设计,但 疏散距离应按医疗建筑的病房部分要求执行。

6.11.4 宿舍楼

宿舍楼的消防设计应符合规范及有关公共建筑的规定(规划部门认可按照成套住宅 功能设置的除外),宿舍用房不得与其他功能建筑(配套用房除外)共用疏散楼梯。

6.11.5 监狱建筑

鉴于监狱建筑的特殊性,如《建筑设计防火规范》 GB 50016与《监狱建设标准》 建标 139 、《监狱建筑设计标准》 JGJ 446在相关规定中出现不一致情况的,可按《监 狱建设标准》 建标 139、《监狱建筑设计标准》 JGJ 446执行。

— 51 —

6.11.6 教学的实训楼

用于教学的实训楼(非对外营业的场所),如卫生职业技术学院中的老年人护理、 医学院中的模拟病房、商贸学院中的模拟酒店客房等用房,可按照教学实验建筑的要求 进行消防设计。但技工学校中的汽车检修实训车间等火灾危险性大的场所除外。其中甲、 乙、丙类实训车间与教学楼、宿舍楼等民用建筑不能组合建造,该类实训车间应按厂房 设计。

6.11.7 夹层

当夹层的使用功能为一定规模的设备夹层(不大于200 ㎡),平时无人停留,仅偶 尔进行检修时,可利用辅助楼梯到达主楼层后利用主楼层安全口疏散,面积小于 50 ㎡ 时,可设置爬梯作为一个安全出口。爬梯宽度不小于 1.0m,洞口尺寸净宽不小于 1.2m×1.2m。

当夹层的使用功能为功能用房时,通常应按自然层的疏散方式进行疏散,但当夹层 面积不大于200 ㎡且满足《建筑设计防火规范》 GB 50016第5.5.15条,同时夹层疏散 距离满足《建筑设计防火规范》 GB 50016第5.5.17条的相关规定,也可按人员经下部 楼层设置的疏散出口疏散。其中疏散距离应按行走距离计算,楼梯应按 1.5倍的水平投 影距离计算。

— 52 —

第七章 结构专业

7.1 一般规定

7.1.1 《工程结构通用规范》GB55001-2021第2.1.3条中要求“当发生火灾时,结构 应能在规定的时间内保持承载力和整体稳固性”。所以,结构防火设计是结构设计中不 可缺少的内容。

7.1.2 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第 2.1.3条规定,建筑结构防火应符 合下列功能要求:

建筑的承重结构应保证其在受到火或高温作用后,在设计耐火时间内仍能正常发挥 承载功能;

建筑的承重结构兼做建筑内部和外部的防火分隔时,尚应能在设定时间内阻止火灾 蔓延至相邻建筑或建筑内的其他防火分隔区域。

7.1.3 结构设计时,应根据建筑情况和相关防火规范规定明确以下防火要求:

1 建筑的防火分类。

1)厂房和仓库建筑按生产和储存物品的火灾危险性,分为甲、乙、丙、丁、 戊,共五类;

2)民用建筑按高度、层数、使用功能、楼层建筑面积等,分为高层民用住宅 建筑一类、二类,高层民用公共建筑一类、二类,单、多层民用住宅建筑和单、多层民 用公共建筑,共六类。

2 建筑的耐火等级。

1)厂房和仓库建筑的耐火等级分为一、二、三、四级。

2)民用建筑的耐火等级分为一、二、三、四级。

3)地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为一级。

3 建筑结构或结构构件的设计耐火时间(包括阻止火灾蔓延的设定时间)。

7.1.4 结构的防火设计方法,分为基于构件的耐火验算方法和基于整体结构的耐火验 算方法两类。

— 53 —

基于构件耐火验算的方法,有以下几种:

耐火极限法,在设计荷载作用下,火灾时结构构件的设计耐火极限不应小于其设计

耐火时间。

承载力法,在设计耐火时间内,火灾下结构构件的承载力设计值不应小于其最不利 荷载(作用)组合效应值。

临界温度法,在设计耐火时间内,火灾下结构构件的最高温度不应高于其临界温度。

现行建筑设计防火规范中,建筑结构的防火设计主要采用耐火极限法。其中,构件 耐火时间用构件耐火极限的下限值表述,即设计结构构件的耐火极限不应低于其耐火极 限的下限值。

承载力法、临界温度法以及基于整体结构的耐火验算设计方法,目前主要在钢结构 防火设计中应用,可详见《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017相关条文。

7.1.5 结构防火设计时,尚应注意结构的整体性和稳定性,防止火灾作用下的结构失 稳倒塌。

7.2 耐火时间

7.2.1 设计耐火时间指承重结构及构件受到火或高温作用后仍能正常发挥承载功能及 阻止火灾蔓延的规定或设定时间,简称“耐火时间”。

耐火时间表示了对结构构件的耐火需求。应根据现行建筑防火规范和法规文件确定。 由于现行 《建筑设计防火规范》 GB50016中,耐火时间被表述为构件耐火极限的下限 值,简称“耐火下限”,故耐火下限即是耐火时间。

7.2.2 确定结构构件耐火时间的方法。

1 一般方式:按现行建筑防火规范,根据建筑的不同耐火等级确定各类结构构件 的耐火时间。例如:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)的表 3.2.1 “不 同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)”、表 5.1.2“不同耐火 等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限(h)”中所示承重墙、柱、梁、楼板等结构 构件的耐火时间。(说明:两表中结构构件的耐火极限下限值,即为构件的耐火时间)

2 特例方式:按现行建筑防火规范和法规文件的规定,根据具体条件指定某些构

— 54 —

件的耐火时间。例如:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第5.1.4条 规定“建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于 2.00h”,2.00h 即为该类建筑楼板的耐火时间;类似规定,以此类推。

3 实际操作中,应先按一般方式确定所有结构构件的耐火时间,再按特例方式指 定符合相关条件结构构件的耐火时间。当同一构件的两个耐火时间不同时,以指定的耐 火时间为准。

7.2.3 构件耐火时间取值实例。

1 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)表 3.2.1和表 5.1.2中规

定一般建筑防火墙和结构构件的耐火时间,如下表。

|

构件名称 |

耐火等级/燃烧性能和耐火时间(h) | |||

|

一级 |

二级 |

三级 |

四级 | |

|

防火墙 |

不燃 3.00 |

不燃 3.00 |

不燃 3.00 |

不燃 3.00 |

|

承重墙 |

不燃 3.00 |

不燃 2.50 |

不燃 2.00 |

难燃 0.50 |

|

柱 |

不燃 3.00 |

不燃 2.50 |

不燃 2.00 |

难燃 0.50 |

|

梁 |

不燃 2.00 |

不燃 1.50 |

不燃 1.00 |

难燃 0.50 |

|

楼板 |

不燃 1.50 |

不燃 1.00 |

不燃 0.75 不燃 0.50 |

难燃 0.50 可燃 |

|

屋顶承重构件 |

不燃 1.50 |

不燃 1.00 |

难燃 0.50 |

可燃 |

|

疏散楼梯 |

不燃 1.50 |

不燃 1.00 |

不燃 0.75 不燃 0.50 |

可燃 |

注:楼板的三级、四级栏和疏散楼梯三级栏中,横线上为厂房和仓库建筑要求,横线下为民

用建筑要求。其它栏两者均同。

2 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)中指定的结构构件耐火时间

举例:

1)第3.2.9条规定,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火 时间为4.00h。

2)第5.1.4条规定,建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火时间为2.00h。

3)第6.4.14条规定,避难走道防火隔墙的耐火时间为3.00h,楼板的耐火时 间为1.50h。

7.2.4 对《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)表 3.2.1 和表 5.1.2 未

包括的结构构件的耐火时间,可按照相关建筑防火规范或规范防火条文的要求确定。例

— 55 —

如,《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017 第 3.1.1 条规定:柱间支撑的耐火时 间应与柱相同、楼盖支撑的耐火时间应与梁相同、屋盖支撑和系杆的耐火时间应与屋顶 承重构件相同。

7.2.5 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.1条规定,防火

墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限 不应低于防火墙的耐火时间,以保证支承防火墙的结构具有与防火墙相适应的耐火性能 要求。

7.2.6 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)表 5.1.2 中,对柱、梁的

耐火时间都有规定,但表中没有托柱梁这一项。

托柱梁的耐火时间可参照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 6.1.1 条的原则确定,即托柱梁及其支承结构的耐火极限尚不应低于所支承的结构柱的耐火时 间。

7.2.7 在不明确楼梯是否属于消防疏散楼梯的情况下,楼梯的耐火时间一般应按照《建 筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)表 3.2.1 和表 5.1.2 中的“疏散楼梯” 取值。

7.3 耐火极限

7.3.1 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 2.1.10 条:

耐火极限——在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起, 至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示。

耐火极限是用时间表示的结构构件耐火能力,是耐火极限法的基础。

需要说明,耐火极限仅是表示建筑构件耐火能力的一种形式,还有其它形式表示建 筑构件的耐火能力,如建筑构件的耐火承载力、临界温度等,并由此形成其它相应的防 火设计方法。

7.3.2 耐火极限的确定。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)-附录“各类建筑构件的燃烧性 能和耐火极限”( 以下简称“ 《防火规范-附录》 ”)中给出部分构件的耐火极限试

— 56 —

验数据。设计时,对于与表中所列情况完全一样的构件可以直接采用。但实际构件的构 造、截面尺寸和构成材料等往往与附录中所列试验数据不同,对于该构件的耐火极限需 要通过试验测定,当难以通过试验测定时,一般应根据理论计算和试验测试验证相结合 的方法确定。

7.3.3 混凝土和砌体等结构构件耐火极限。

《防火规范-附录》中给出了部分墙、柱、梁、楼板和屋顶承重构件的耐火极限值。 必要时,可根据具体情况合理推定构件的耐火极限或耐火极限范围。

7.3.4 采用防火涂料保护的钢构件耐火极限。

《防火规范-附录》中防火涂料保护的钢构件耐火极限值并不表示所有防火涂料保 护的钢构件耐火极限。可依据国家相关规范标准要求,按照政府法定检测部门出具的材 料耐火极限试验检测报告,确定防火涂料保护的钢构件耐火极限和防火涂层厚度。

7.3.5 构件耐火试验需满足现行国家标准《建筑构件耐火试验方法》 GB/T9978 的要 求。

7.4 混凝土构件耐火设计

7.4.1 混凝土结构耐火设计目前采用构件耐火极限法。首先按7.2节的方法确定混凝 土构件的耐火时间,然后根据7.3节的《防火规范-附录》中提供的构件耐火极限进行 设计取值,使混凝土构件的耐火极限不小于其耐火时间。

7.4.2 钢筋混凝土承重墙、柱构件耐火极限设计取值。

1 据《防火规范-附录》,对钢筋混凝土承重墙体,耐火极限与墙厚相关。200mm 厚墙体经插入法计算为4.16h,即可满足承重墙最高3.00h和防火墙最高4.00h的耐火 时间要求。

2 据《防火规范-附录》,对钢筋混凝土柱,耐火极限与截面尺寸(以mm为单位) 相关。300×300的柱耐火极限3.00h,即可满足柱最高3.00h的耐火时间要求。

7.4.3 钢筋混凝土梁耐火极限设计取值。

1 钢筋混凝土梁的耐火极限与钢筋的防火保护层厚度相关,见下表(摘自《防火

— 57 —

规范-附录》)。

|

构件名称 |

非预应力钢筋保护层厚度(mm) |

耐火极限(h) |

燃烧性能 |

|

简支的钢筋混凝土梁 |

10 |

1.20 |

不燃 |

|

20 |

1.75 | ||

|

25 |

2.00 | ||

|

30 |

2.30 | ||

|

40 |

2.90 | ||

|

50 |

3.50 |

2 对现浇整体梁板中的梁,《防火规范-附录》中未规定其耐火极限值,可按照《防

火规范-附录》中“简支的钢筋混凝土梁”的耐火极限取值,偏于安全。

3 设计时采用梁最外层钢筋的保护层厚度计算防火保护层,梁的耐火性能偏于安

全。

4 计算梁的防火保护层时,可包括抹灰粉刷层在内。并在结构设计说明中,对采 用抹灰粉刷层防火的梁构件及其粉刷层做法予以说明。

7.4.4 钢筋混凝土楼板耐火极限设计取值。

1 简支楼板,耐火极限与钢筋的防火保护层厚度相关,对实心楼板尚与板厚相关, 见下表(摘自《防火规范-附录》)。

|

构件名称 |

构件厚度(mm) |

耐火极限(h) |

燃烧性能 | |

|

非预应力简支钢筋混凝土圆孔空心 |

10 |

0.90 | ||

|

楼板,保护层厚度(mm): |

20 |

1.25 | ||

|

30 |

1.50 | |||

|

预应力简支钢筋混凝土圆孔空心楼 |

10 |

0.40 | ||

|

板,保护层厚度(mm): |

20 |

0.70 |

不燃 | |

|

30 |

0.85 | |||

|

四边简支的钢筋混凝土楼板,保护 |

10 |

70 |

1.40 | |

|

层厚度(mm): |

15 |

80 |

1.45 | |

|

20 |

80 |

1.50 | ||

|

30 |

90 |

1.85 | ||

2 现浇的整体楼板,耐火极限与钢筋的防火保护层厚度和板厚相关,见下表(摘 自《防火规范-附录》)。

|

构件名称 |

构件厚度(mm) |

耐火极限(h) |

燃烧性能 | |

|

现浇的整体式梁板,保护层厚度 (mm): |

10 15 20 |

80 |

1.40 1.45 1.50 |

不燃 |

— 58 —

|

________构件名称________ |

构件厚度(mm) |

耐火极限(h) |

燃烧性能 | |

|

现浇的整体式梁板,保护层厚度 |

10 |

1.40 |

不燃 | |

|

15 |

80 |

1.45 | ||

|

(mm): |

20 |

L 50 | ||

|

10 |

90 |

1.75 | ||

|

20 |

1.85 | |||

|

10 |

2.00 | |||

|

15 |

100 |

2.00 | ||

|

20 |

2.10 | |||

|

30 |

2.15 | |||

|

10 |

2.25 | |||

|

15 |

110 |

2.30 | ||

|

20 |

2.30 | |||

|

30 |

2.40 | |||

|

10 |

120 |

2.50 | ||

|

20 |

2.65 | |||

3 计算板的防火保护层时,可包括抹灰粉刷层在内。并在结构设计说明中,对采

用抹灰粉刷层防火的板构件及其粉刷层做法予以说明。

7.4.5 关于钢筋混凝土楼梯柱的耐火设计问题。

1 梯柱作为楼梯平台的支撑柱,耐火时间一般可取疏散楼梯的耐火时间,如一级 耐火等级的楼梯梯柱耐火时间为 1.50h。查《防火规范-附录》,200mm×300mm 钢筋混 凝土柱耐火极限 2.50h,故梯柱截面取 200mm×300mm 可满足其耐火时间要求。

2 当采用框架柱兼做梯柱,或者梯柱受荷较大,受力复杂,耐火时间宜按柱取值。

7.4.6 支承防火墙的梁耐火设计处理。

防火墙的耐火时间不分等级,一般均为3.00h,特殊情况下为4.00h。对支承防火 墙的梁的耐火处理,可有以下方式:

1 加厚支承梁的混凝土保护层厚度。耐火时间3.00h时,混凝土保护层应不小于 42mm,梁的耐火极限即可满足要求;对耐火时间4.00h,超出《防火规范-附录》的耐火 极限范围,需另行处理。

2 加设支承梁的防火保护层。支承梁的混凝土保护层厚度按一般耐火时间的要求 设计,耐火时间3.00h时,加设抹灰粉刷层,使梁的总保护层厚度不小于42mm,梁的耐 火极限即可满足要求;耐火时间4.00h时,应加设专用的防火保护层,确保支承梁的耐 火极限满足要求。

7.4.7 对预制装配式混凝土结构耐火设计的要求。

1 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第3.2.19条和第5.1.9 条

规定:预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且节点的耐火极限

— 59 —

不应低于相应构件的耐火时间。

2 预制装配式混凝土结构的叠合楼板、预制墙板等构件,在《防火规范-附录》中 没有对应的耐火极限数据,其耐火极限值应符合法定检测机构的检测报告数据要求。

3 预制混凝土梁、板构件的钢筋保护层厚度应满足防火保护层厚度的要求。

7.4.8 混凝土加固构件的耐火设计要求。

现行《混凝土结构加固设计规范》GB50367中规定,当被加固构件的表面有防火要 求时,应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016规定的耐火等级及耐火时间, 对构件表面的加固材料进行防护。

7.4.9 型钢混凝土构件有防火要求时,可参照混凝土构件进行耐火设计,并应采取防止 火灾高温下混凝土爆裂的措施。

7.5 砌体构件耐火设计

7.5.1 砌体构件防火设计采用耐火极限法。首先按7.2节的方法确定砌体构件的耐火 时间,然后根据7.3节的《防火规范-附录》中提供的构件耐火极限进行设计取值,使 砌体构件的耐火极限不小于其耐火时间。

7.5.2 砌体构件包括承重砌体和非承重砌体两种情况,承重砌体用于砌体结构;非承 重砌体用于建筑物的围护墙、防火墙等构件。

7.5.3 常用砌体构件的耐火极限取值见下表(摘自《防火规范-附录》)。

|

墙体属性 |

构件名称 |

构件厚度(mm) |

耐火极限(h) |

燃烧性能 |

|

承重墙 |

普通黏土砖、 硅酸盐砖墙 |

120 180 240 370 |

2.50 3.50 5.50 10.50 |

不燃 |

|

加气混凝土砌块墙 |

100 |

2.00 |

不燃 | |

|

轻质混凝土砌块、 天然石料的墙 |

120 240 370 |

1.50 3.50 5.50 |

不燃 | |

|

非承重墙 |

加气混凝土砌块墙 |

75 100 200 |

2.50 6.00 8.00 |

不燃 |

— 60 —

7.6 钢结构防火设计

7.6.1 钢结构的防火要求:

1 钢结构构件的耐火时间应满足现行《建筑设计防火规范》GB50016的规定。柱 间支撑的耐火时间应与柱相同,楼盖支撑的耐火时间应与梁相同,屋盖支撑和系杆的耐 火时间应与屋顶承重构件相同。

2 钢结构构件的耐火极限可按 0.25h 确定,低于构件的耐火时间时,应采取防火 保护措施。

3 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。

4 钢结构的防火设计还包括钢-混凝土组合结构的防火设计,主要指钢管混凝土柱、 压型钢板组合楼板、钢与混凝土组合梁等与混凝土组合受力的构件的防火设计。

5 钢结构的耐火验算及防火设计应符合现行《建筑钢结构防火技术规范》GB51249 的规定。

7.6.2 根据《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017,钢结构的防火设计方法有:

1 基于整体结构耐火验算的防火设计方法。其基本规定见规范第 3.2.3 条、3.2.4 条。

2 基于构件耐火验算的防火设计方法。其基本规定见规范第 3.2.5 条。

结构构件的耐火验算,分耐火极限法、承载力法及临界温度法三种方法。其基本规 定见规范第 3.2.6 条。

7.6.3 钢结构防火设计方法的选择。

1 跨度不小于 60m 的大跨度钢结构,宜采用基于整体结构耐火验算的防火设计方 法;预应力钢结构和跨度不小于 120m 的大跨度建筑中的钢结构,应采用基于整体结构 耐火验算的防火设计方法。

2 其它情况下的钢结构可采用基于构件耐火验算的防火设计方法。根据设计条件 和要求,采用耐火极限法、承载力法、临界温度法中的一种方法进行设计即可。目前常 用的仍是耐火极限法。

7.6.4 普通钢结构建筑的耐火设计顺序:

— 61 —

1)确定建筑的防火分类和耐火等级;2)确定构件的耐火时间;3)根据钢构件的 耐火极限确定其是否需要采取防火保护措施;4)需要时对钢构件采取防火保护处理措 施,使采取保护措施后的钢构件耐火极限不小于其耐火时间。

7.6.5 单层丁、戊类钢结构厂房柱、屋顶承重构件的耐火要求。

对单层丁、戊类钢结构厂房,根据防火设计顺序,首先确定厂房的耐火等级;如果 确定其耐火等级为四级,一般情况下,查《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)表 3.2.1,柱的耐火时间为 0.5h,屋顶承重构件的耐火时间无要求;由于钢构 件的耐火极限为 0.25h,则钢柱耐火极限低于耐火时间,应进行防火处理,对屋顶承重 构件可不做耐火处理。

7.6.6 不上人的有檩体系轻质屋面板的钢屋盖结构,屋顶非承重构件和屋顶承重构件 的划分和耐火时间取值。

轻质屋面板如压型钢板屋面板、铝合金屋面板等,属屋顶非承重构件,一般均为不 燃材料,对其耐火时间不做要求。

屋盖结构中的檩条,设计可参见《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017 第 3.1.1条的条文说明,根据受力性质的不同可分为两类:

第一类檩条仅对屋面板起支承作用。此类檩条破坏,仅影响局部屋面板,对屋盖结 构整体受力性能影响很小,即使在火灾中出现破坏,也不会造成结构整体失效。这类檩 条的耐火时间可不做要求。

第二类檩条除支承屋面板外,还兼作纵向系杆,对主结构(如屋架)起到侧向支撑 作用;或作为横向水平支撑开间的腹杆。此类檩条破坏可能导致主体结构失去整体稳定 性,造成整体倾覆。这类檩条应视为屋顶承重构件,其耐火时间应按《建筑设计防火规 范》GB50016-2014(2018 年版)表 3.2.1 和表 5.1.2 中的“屋顶承重构件”取值。

其它钢屋盖结构构件,均属屋顶承重构件,其耐火时间应按《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018 年版)表 3.2.1 和表 5.1.2 中的“屋顶承重构件”取值。

7.6.7 钢结构建筑中,当防火墙设置在钢框架、钢梁等承重结构上时,钢框架、钢梁 及支承构件应采用不燃烧体包覆,保证其整体耐火极限满足防火墙耐火时间。

7.6.8 钢结构的防火设计文件中应注明建筑的防火分类、耐火等级、构件的耐火时间、

— 62 —

构件的防火保护措施、防火材料的性能要求及设计指标。

当施工所用防火保护材料的等效热传导系数与设计文件要求不一致时,应根据防火 保护层的等效热阻相等的原则确定保护层的施用厚度,并应经设计单位认可。

7.6.9 钢结构防火涂装设计。

钢结构构件防火保护措施中,使用较多的是在钢构件表面喷涂(抹涂)一定厚度的 防火涂料,使得保护后的钢构件耐火极限不小于其耐火时间,从而达到防火的目的。

涂料标准现为《钢结构防火涂料》GB14907-2018。通常所说的薄涂型防火涂料即膨 胀性防火涂料,厚涂型防火涂料即非膨胀型防火涂料。

设计单位现可根据《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS24-2020 进行钢结构防 火涂装设计。

钢结构防火涂料应具备与设计耐火极限对应的型式检验报告或型式试验报告。

7.6.10 已按构件耐火极限法进行了构件耐火设计,可不必再做构件耐火承载力法设计。 (理由见《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.2.6条的条文说明)

根据软件方法计算构件耐火承载力得到的涂料厚度,小于构件型式检验或型式试验 报告的厚度时,应满足型式检验或型式试验报告的厚度要求。

7.6.11 钢结构加固构件耐火设计

现行《钢结构加固设计标准》GB51367中规定,当被加固构件表面有防火要求时, 应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定的耐火等级及耐火时间,对加固 材料、加固构件及其连接进行防护。

7.7 其它问题

7.7.1 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第 3.4.5条规定,消防车道或兼做消防车

道的道路“路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等,应满足承受消防车满载时压力的 要求”;《建筑防火通用规范》GB55037-2022第3.4.7条规定,消防车登高操作场地“场 地及其下面的建筑结构、管道和管沟等,应满足承受消防车满载时压力的要求”。《建 筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 7.1.9 条、第7.2.2条也有相似规定。

针对相关规范规定,在设计中可具体要求如下:

— 63 —

1 对建筑高度在 100m 以内的建筑,消防车道的路面、救援和登高操作场地及其 下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受当地消防救援机构提供的最大消防救援车辆

荷载。

2 对建筑高度超过 100m 的建筑,消防车道的路面、救援和登高操作场地及其下 面的建筑结构、管道和暗沟等,除满足第 1 款要求外,尚应能承受不低于75t 的重型 消防车的压力(理由见《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 7.2.2 条 的条文说明)。

3 消防车道、救援和登高操作场地的路基、地基承载力不应低于 100kPa。

7.7.2 地下室顶板的消防车荷载分布范围。

地下室顶板的消防车荷载应沿消防车道和消防车救援或登高操作场地布置。需要规 避消防车未沿消防车道行驶的风险时,可根据具体风险情况适当扩大消防车荷载的分布 范围。

7.7.3 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 7.4.1 条要求建筑高度

大于 100m 且标准层建筑面积大于 2000m2的公共建筑,宜在屋顶设置直升飞机停机坪。 直升机停机坪和屋顶承重等技术要求,见现行行业标准《民用直升机场飞行场地技术标 准》MH5013 和《军用永备直升机机场场道工程建设标准》GJB3502。

屋面直升机停机坪荷载尚应满足《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 第 5.3.2 条、 第 5.6.3 条和《工程结构通用规范》GB55001-2021 第 4.2.11 条的要求。

— 64 —

第八章 给排水专业

8.1 消防设施的设置

8.1.1 局部设置送回风道(管)的集中空气调节系统的多层教学楼、多层办公楼,应 按以下要求设置自动喷水灭火系统:

1 当设置集中空气调节系统区域的建筑面积之和不大于3000 ㎡,且疏散相对独立, 风管不穿越防火分区并采用不燃(或难燃)材料时,该建筑可不必因局部设置集中空气 调节系统而要求设置自动喷水灭火系统。

2 当设置集中空气调节系统区域的建筑面积之和大于3000 ㎡时,该建筑除不适宜 水灭火的部位外,均应设置自动喷水灭火系统。

8.1.2 建筑高度小于100m的高层住宅内地上设置的电气设备用房可不设置自动灭火 系统。

8.1.3 二类高层公共建筑内设置的电气设备用房应设置自动灭火系统。

8.1.4 血液病房、手术室、有创检查的设备机房(DSA等)、负压隔离病房不应设置 自动灭火系统。

8.1.5 体积超过5000m³的幼儿园和托儿所建筑应设置室内消火栓系统。体积不超过 5000m³的幼儿园和托儿所建筑可不设置室内消火栓系统,但应设置与室内生活供水系统 直接连接的消防软管卷盘。

8.1.6 任意一层建筑面积大于1500 ㎡或总建筑面积大于3000 ㎡的商业服务网点应设 置自动喷水灭火系统。

8.1.7 设有自动喷水灭火系统的民用建筑内布置的柴油发电机房及储油间应设置自动 灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。

8.1.8 两种及两种以上功能组合的多层民用建筑,其室内消火栓用水量应根据该建筑 总规模按各自功能分别确定,取最大值。建筑由主体功能及其配套服务功能组成时,其 室内消火栓用水量应根据该建筑总规模按主体功能确定。

8.1.9 二类高层宿舍建筑的自动灭火系统应符合以下规定:

— 65 —

1 当未设置送回风道(管)的集中空气调节系统时,应在该建筑及其地下、半地 下室的公共活动用房、走道、可燃物品库房设置自动灭火系统。与走道相连的宿舍门窗 的内侧,应设洒水喷头。

2 当设置送回风道(管)的集中空气调节系统时,该建筑均应设置自动灭火系统。

8.1.10 建筑面积大于2500 ㎡体育馆的自动灭火系统的设置部位应符合第6.6.1条的 规定。

8.1.11 除了下列场所外,电动自行车库应设置室内消火栓系统,并应配置消防软管卷 盘,并应符合以下规定:

1 单独建造且建筑面积不超过300 ㎡时,应设置消防软管卷盘或轻便水龙;

2 电动自行车库与其他建筑组合建造,当组合建筑物根据国家相关消防技术标准

可不必设置室内消防给水系统时,电动自行车库应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

8.2 消防给水及消火栓系统

8.2.1 单座建筑同一时间内的火灾起数应按1起确定。

8.2.2 关于《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974 中第3.3.2条、第3.5.2 条中地下建筑的室内、外消火栓设计流量的规定:

1 除地下车库、设备用房以及住宅配套的自行车库、储藏室外,建筑附建的地下 室与其地上部分连通(包括仅电梯与楼梯连通)时,地下室的室内、外消火栓设计流量 应按地上建筑类别确定,体积按相应地上部分和地下部分的体积之和计算。

2 除地下车库、设备用房以及住宅配套的自行车库、储藏室外,建筑附建的地下 室与其地上部分完全不连通(包括电梯与楼梯均不连通)时,地下室的室内、外消火栓 设计流量应按地下建筑确定,体积按相应地下部分计算。

8.2.3 关于不同场所火灾延续时间的规定:

1 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分的火灾 延续时间取2h,非住宅部分的火灾延续时间按其功能和建筑高度根据规范取值。

2 医疗建筑的火灾延续时间可取2h,高级宾馆的火灾延续时间应取3h。

— 66 —

3 建筑由主体功能及其配套服务功能组成时,按主体功能和建筑总高度确定火灾

延续时间。

4 医疗综合楼、教学综合楼、办公综合楼等主体功能为相对单一使用功能的高层 建筑,其火灾延续时间可按2h取值。

8.2.4 关于不同类别建筑室内消火栓设计流量的规定:

1 建筑体积超过5000m³的托儿所、幼儿园建筑的室内消火栓用水量取值应为 15L/s。

2 学校、机关、企事业单位所属的单、多层非经营性食堂、餐厅等饮食建筑,其 室内消火栓设计流量可按照《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974 表3.5.2中 “办公楼、教学楼、公寓、宿舍等其他建筑”确定。其他经营性单、多层餐饮建筑应按 照表3.5.2中“商店建筑”取值。

3 老年人照料设施建筑室内消火栓设计流量应按照《消防给水及消火栓系统技术 规范》GB50974表3.5.2中“病房楼、门诊楼等”确定。

4 单、多层汽车销售服务4S店中车辆销售区的室内消火栓设计流量应按照《消防 给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974 表3.5.2中“商店建筑”确定,体积按建筑总 体积计算。车辆维修区和车辆停放区的室内消火栓设计流量应按照《汽车库、修车库、 停车场设计防火规范》GB50067的要求确定。建筑的室内消火栓用水量取大值。

5 全民健身中心和学校篮球馆、活动场馆等单、多层公共建筑的室内消火栓设计 流量应分别按照《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974 表3.5.2中“体育馆建 筑”和“办公楼、教学楼、公寓、宿舍等其他建筑”确定,且应取大值。

8.2.5 消防水池、消防水箱的最高报警水位按高于最高有效水位100mm考虑,最低报 警水位按低于最高有效水位300mm考虑。

8.2.6 消防水池取水口除应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974 第

4.3.7条和6.1.5条的相关规定外,还应满足下列要求:

1 当消防水池分成两格或两座时,每格或每座消防水池均应至少设置一个取水口 (井)。

2 当建筑在取水口保护半径内且取水口数量满足室外消防用水量时,可不设置室

— 67 —

外临时高压系统,但应设置由市政供水的室外消火栓系统。

3 当消防水池储存室外消防用水时,应在消防给水引入管上设置室外消火栓,当 设置有倒流防止器时,应在倒流防止器前设置室外消火栓。

8.2.7 当采用立式消防水泵时,消防水池最低有效水位应高于水泵出水口中心线;当 采用卧式消防泵时,消防水池最低有效水位应高于泵壳顶部放气孔。

8.2.8 从市政道路上的同一根市政给水管上接出两路引入管,中间设置检修阀的方式, 不属于两路消防供水。

8.2.9 关于《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974 第4.3.6条的补充解释:

1 当消防水池按要求分成两座,其中一座消防水池有效容积大于500m³或1000m³

时,消防水池可不再进行分格(座)。

2 当消防水池按要求分成两格(座)时,两格(座)消防水池的有效容积应相近。

8.2.10 新建建筑的消防稳压设备应满足以下要求:

1 不同消防给水系统的消防稳压设备应分别独立设置。

2 消防稳压设备设置于屋面时应设于室内。

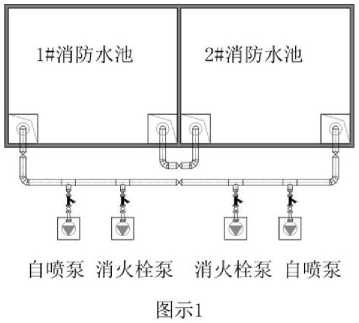

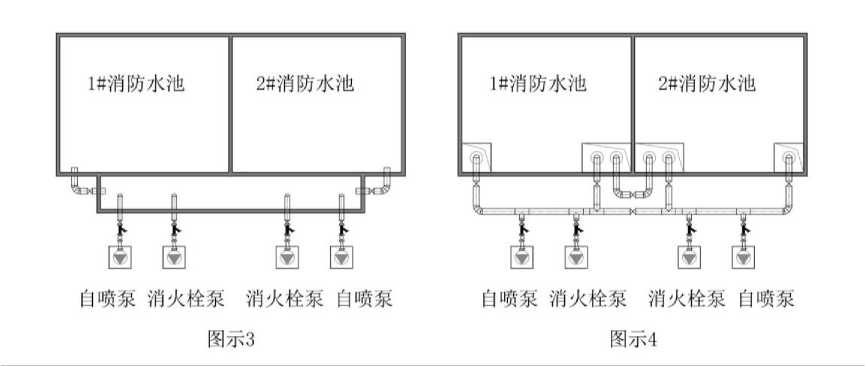

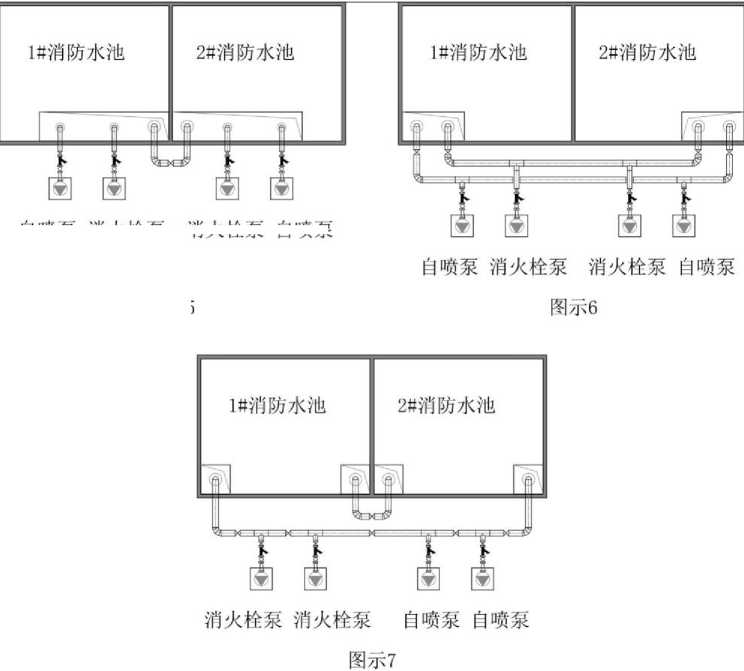

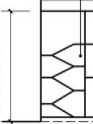

8.2.11 一组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管 应仍能通过全部消防给水设计流量。当消防水池分成两格或两座时,消防水池吸水管可 按以下图示布置(附图8.2.1)。

1#消防水池 2#消防水池

物联网消火栓泵组 物联网自喷泵组

图示2

— 68 —

自喷泵 消火栓泵 消火栓泵 自喷泉

图示5

附图8.2.1

8.2.12 消防给水系统竖向分区时应考虑稳压设备的设定压力值。

8.2.13 设置室内消火栓的建筑,不计建筑面积的仅有人孔或爬梯出入口的管道转换层, 可仅在每个入口处设置室内消火栓。

8.2.14 设置室内消火栓的建筑,不计建筑面积的仅有人孔或爬梯出入口的空调机房或 夹层,可仅在夹层的出入口处设置室内消火栓。

— 69 —

8.2.15 两层商业建筑按照商业网点的方式分隔为多个对外开门且互不相通商铺时,应 保证两股充实水柱同时到达室内任何部位。同一商铺内一层和二层的消火栓可相互借用, 相邻商铺间的一层消火栓可相互借用。

8.2.16 一类高层公共建筑屋顶的辅助用房应设置室内消火栓系统。

8.2.17 同一建筑空间场所内的消火栓布置间距不宜小于5米。

8.2.18 室内固定消防设施的布置不应影响疏散通道的宽度,消防电梯前室内的室内消 火栓箱及配水管道的布置应符合第3.5.2条规定。

8.2.19 消防水泵出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关应同时 设置,且均应能直接自动启动消防水泵。

8.2.20 单层厂房(仓库)和公共建筑室内消火栓系统管网布置成环状时,室内消防给 水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室内消火栓的数量不应超过5个。

8.2.21 电动自行车库内设置的消防软管卷盘或轻便消防水龙的布置应满足同一平面 有2支当量喷嘴直径6mm消防水枪的2股水柱同时到达任何部位的要求。消防软管卷盘 或轻便消防水龙的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:

1 消防软管卷盘或轻便消防水龙应设置在明显易于取用,以及便于火灾扑救的位 置;

2 消防软管卷盘或轻便消防水龙的设置不应影响电动自行车的通行和车位的设置, 并应确保其方便开启;

3 消防软管卷盘或轻便消防水龙的布置间距不应大于30m;

4 电动自行车库内入口处宜设置轻便消防水龙。

8.3 自动喷水灭火系统

8.3.1 机械式汽车库符合敞开式汽车库要求时,可不设置自动喷水灭火系统。

8.3.2 机械式汽车库的自动喷水灭火系统设计流量计算及喷头选择应满足以下要求:

1 确定机械式汽车库自动喷水灭火系统设计流量时,应附加载车板下开放喷头流 量。一层载车板下设置喷头时,载车板下开放喷头数量为8只;两层及以上载车板下设 置喷头时,载车板下开放喷头数量为14只。

— 70 —

2 机械式汽车库载车板下的喷头,采用K=80喷头时,最小工作压力不应小于

0.20MPa;采用K=115喷头时,最小工作压力不应小于0.10MPa。

8.3.3 自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力不应大于1.2MPa。

8.3.4 一类高层公共建筑屋顶的辅助用房应设置自动灭火系统。

8.3.5 设置自动喷水灭火系统的多层地下车库,错层式、斜楼板式汽车库的车道、坡 道上方均应设置喷头。

8.3.6 联排别墅附建的地下室(储藏室),其通过上层住户套内楼梯进出,且住户套 内地下室(储藏室)有防火门通向安全出口,当地下室(储藏室)以外区域设置自动喷 水灭火系统时,应在通向安全出口的防火门内侧设置一个喷头。

8.3.7 下列部位设有自动喷水灭火系统时,应采用快速响应喷头。

1 建筑面积大于2500 ㎡体育馆的休息厅;

2 布置在四层及四层以上的电影厅、报告厅、会议厅等部位。

8.3.8 设置自动喷水灭火系统的建筑,应在自动扶梯最下一层的底部设置喷头。

8.3.9 高大空间场所的自动喷水灭火系统设计参数可按照以下原则选取:

1 游客接待中心大厅、缆车中转大厅、高档餐厅局部上空、高校食堂等参照《自 动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084 表5.0.2中“中庭、体育馆、航站楼”取值;

2 新闻发布大厅、媒体中心、展厅、歌舞厅等参照《自动喷水灭火系统设计规范》

GB 50084 表5.0.2中“影剧院、音乐厅、会展中心”取值。

8.3.10 设置自动喷水灭火系统的建筑,布置VRV空调机组的半室外空间应按下列规定 执行:

1 半室外空间位于建筑防火分区内时,应设置自动喷水灭火系统;

2 半室外空间位于建筑防火分区外时,可不设置自动喷水灭火系统。

8.3.11 二类高层公共建筑和超高层住宅的敞开式外走道可不设置自动喷水灭火系统。

8.3.12 电动自行车库应设置自动喷水灭火系统,并应符合以下规定:

1 电动自行车库自动喷水灭火系可采用局部应用系统;

2 自动喷水灭火系统火灾危险等级按中危险Ⅱ级,火灾延续时间不应小于1.00h;

3 自动喷水灭火系统采用湿式系统,喷头应采用快速响应喷头;

4 敞开式电动自行车库自动喷水灭火系统应采取防冻措施。

— 71 —

8.4 自动跟踪定位射流灭火系统

8.4.1 自动跟踪定位射流灭火系统气压稳压装置的设置应符合下列规定:

1 供水压力应保证系统最不利点灭火装置的设计工作压力;

2 稳压泵流量宜为1L/s~5L/s,并小于一台最小流量灭火装置工作时的流量;

3 稳压泵应设备用泵;

4 气压稳压装置的气压罐宜采用隔膜式气压罐,其调节水容积应按稳压泵启动次 数不大于15次/h计算确定,且不宜小于150L。

8.5 消防排水

8.5.1 消防电梯的井底排水设施应独立设置。

8.5.2 消防电梯及其邻近的其他电梯在同一防火分区内时,可合用排水集水井,且合 用的集水井的有效容量不应小于2m³。

8.5.3 消防电梯的井底排水设施应在电梯井邻近处设置,且不应布置在电梯井内。

8.6 建筑灭火器配置

8.6.1 地下汽车库的建筑灭火器按A类火灾中危险级配置,充电设施区域应按A类火 灾严重危险级配置。

8.6.2 住宅建筑应在公共部位配置灭火器。超高层住宅和别墅的建筑灭火器按中危险 级配置,其它住宅按轻危级配置。

8.6.3 电动自行车停放场所应设置灭火器,选用能适用于A、E类火灾场所的灭火器。

灭火器配置场所的危险等级按严重危险级确定。

— 72 —

第九章 暖通空调专业

9.1 防烟系统

9.1.1 对于建筑高度超过50m的高层公共建筑,其裙房中符合自然通风条件的楼梯间, 可采用自然通风方式防烟;设置于建筑主体中附楼部分(建筑高度大于24m且小于或等 于50m)的防烟楼梯间及其前室(含合用前室、消防电梯前室),当其符合自然通风条 件时,也可采用自然通风方式防烟,但附楼部分与主楼部分(建筑高度大于50m)之间 交界处(在主楼投影线及以外)应采取防火分隔措施(防火墙、甲级防火门或特级防火 卷帘),如附图9.1.1-1所示。

主楼部分与附楼部分分界处

主楼部分楼梯间

防烟楼梯间及前室(合用前室) 应采用机械防烟方式

裙房楼梯间

可采用自然通风防I烟方式

iAl§

≡^-^w⅛⅛^s

房 裙

主楼部分

采取防火分隔措施

附楼部分楼梯间

防烟楼梯间及前室(合用前室) 可采用自然通风防烟方式

∈o^v⅛s⅛vl MYyWyW/

附图9.1.1-1

当该公共建筑主体下部与裙房(或部分裙房)组成的建筑下部附属部分与相邻的其 他部分之间采取了防火分隔措施,且符合下述1-4条规定的所有条件时,该附属部分内 的楼梯间及其前室(含合用前室、消防电梯前室)如符合自然通风条件,也可采用自然 通风方式防烟:

1 与主体建筑相连且建筑高度不大于24m;

2 与主体建筑的疏散完全独立;

3 与主体建筑之间采用不开设门窗洞口(通风井道井壁不得开口,强(弱)电、

— 73 —

给排水管井井壁检修门采用甲级防火门)及不穿越通风管道的防火墙和不开设洞口(消 防电梯井、上下管道井除外)且耐火极限不低于2.50h的楼板分隔;

4 与主体建筑相接处外墙上、下层开口之间的实体墙高度和两侧的门、窗、洞口

该公共建筑主体地下室部分的防烟楼梯间及其前室(含合用前室、消防电梯前室) 应采用不低于其地上部分的防烟设计标准,但当地下楼梯间与其地上部分之间采用无门 窗洞口的防火墙或楼板完全分隔,且在首层与地上楼梯间分别直通室外时,可按独立的 地下楼梯间进行防烟设计。

9.1.2 住宅避难层前室依据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.1.2条不

— 74 —

能设置为敞开外廊。

9.1.3 关于《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.1.3条的“三合一”前室

(共用前室与消防电梯前室合用)及其楼梯间的防烟方式:

1 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.1.3条中“(除共用前室与消 防电梯前室合用外)”是指“共用前室与消防电梯前室合用”的三合一前室应采用机械 加压送风的防烟方式。

2 在满足《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.1.3、第3.2.1条相关 要求的前提下,采用“三合一前室”的剪刀楼梯间可采用自然通风的防烟方式。

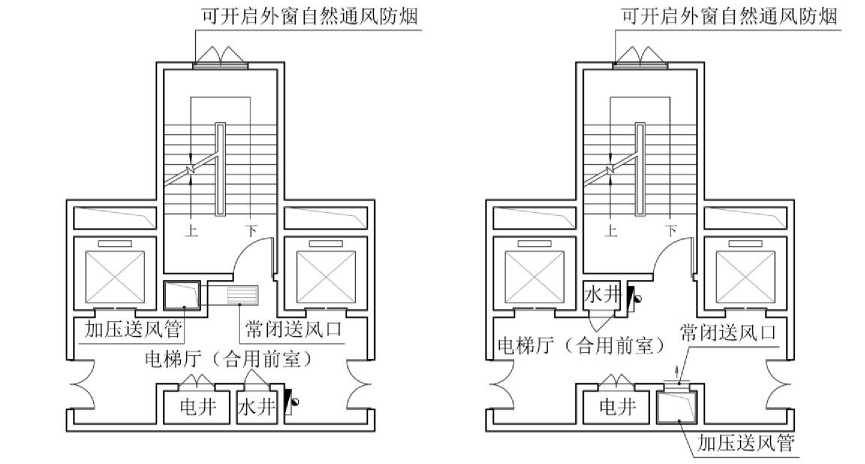

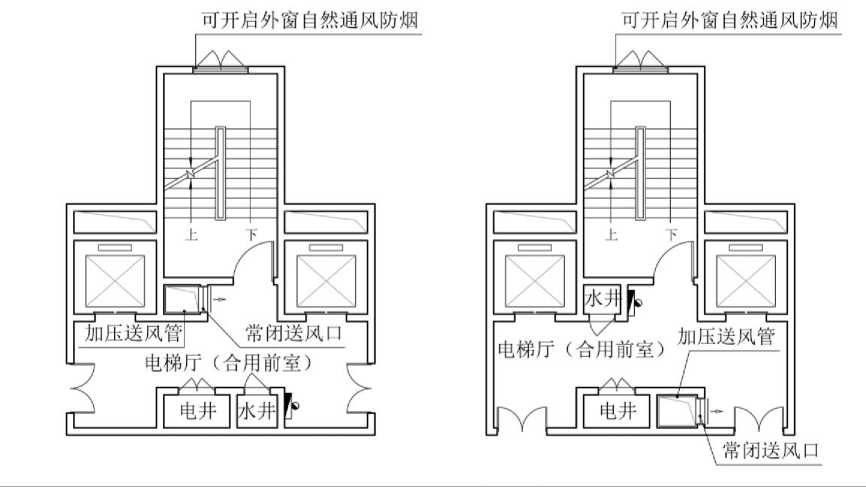

9.1.4 当独立前室、共用前室、合用前室、三合一前室采用机械加压送风、防烟楼梯 间采用自然通风的防烟方式时,前室加压送风口的设置应满足以下要求:

1 当前室送风口设置于前室顶部时,不应贴邻楼梯间疏散门布置(如附图9.1.4-1 所示)。

2 对于一梯多户或前室设有多个出入口(除楼梯间门外)的住宅建筑,当受条件 限制在墙面设置多个正对前室入口的送风口确有困难时,可在前室顶部设置一个送风口 或正对其中一个前室入口设置一个送风口,但该送风口不应正对或贴邻楼梯间疏散门 (如附图9.1.4-2、图9.1.4-3所示),也不应被门遮挡(如附图9.1.4-4所示)。

附图 9.1.4-1 加压送风不合理布置示意(一) 附图 9.1.4-2 加压送风不合理布置示意(二)

— 75 —

附图9.1.4-3 加压送风不合理布置示意(三) 附图9.1.4-4加压送风不合理布置示意(四)

9.1.5 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.1.4条“建筑地下部分的防烟 楼梯间前室及消防电梯前室”中“防烟楼梯间”与“前室”之间缺失一个顿号,应按“建 筑地下部分的防烟楼梯间、前室及消防电梯前室”理解与执行。该处的“前室”包括独 立前室、合用前室、共用前室和三合一前室。

9.1.6 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.1.5条第2款和第3款是针对 楼梯间、前室均需设置机械加压送风系统时的要求;当其满足《建筑防烟排烟系统技术 标准》GB51251第3.1.3条、第3.2节的自然通风设置条件和要求时,仍可采用自然通 风的防烟方式。

此外,对于《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.1.5条,建筑高度小于 或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,当剪刀梯一 端为合用前室、一端为独立前室时,独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通,可仅 在楼梯间设置机械加压送风系统,独立前室可不设置机械加压送风,但合用前室应设置 机械加压送风系统,剪刀梯楼梯间加压送风量按楼梯间送风、前室不送风进行计算且不 小于《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 表3.4.2-3中的数值。

9.1.7 对于建筑高度不大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度不大于100m的住宅 建筑,可以采用楼梯间送风、前室不送风的方式。可参考《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.1.5条要求执行:当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,

— 76 —

可仅在楼梯间设置机械加压送风系统。楼梯间计算送风量按楼梯间送风、前室不送风进 行计算,且不小于《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251表3.4.2-3中的数值。

9.1.8 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.1.5条第1款针对地下室独立 前室,仅适用于以汽车库、非机动车库和设备用房为主要功能的地下室。

9.1.9 前室(或合用前室)的机械加压送风系统,当其所服务的楼层数小于或等于 3 层时,前室(或合用前室)送风口可采用常开百叶风口,但应在送风口附近距地1.3~ 1.5m设置送风机的手动启动信号按钮。

9.1.10 同一避难走道的多个前室可合并设置机械加压送风系统,合用系统的系统计算 风量按开向每个前室的疏散门总面积乘以1.0m/s计算,加压系统主风管设置在避难走 道内,各前室支管应有风量调节设施。

避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前 室设置机械加压送风系统:

1 避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m;

2 避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m;

3 避难走道两端设置不直接对外开敞的出口,且任一点至最近出口的长度小于30m 时;

4 避难走道为两端直接对外开敞,且疏散走道总长度小于120m。

9.1.11 地下一层和地下二层(埋深小于等于10米且层数不超过2层的)前室满足规 范自然通风条件时可采用自然通风,但每层窗井均宜独立设置,合用时,通风有效面积 不小于各层前室要求开窗面积之和。地下三层及以下前室,应采取机械加压送风方式。

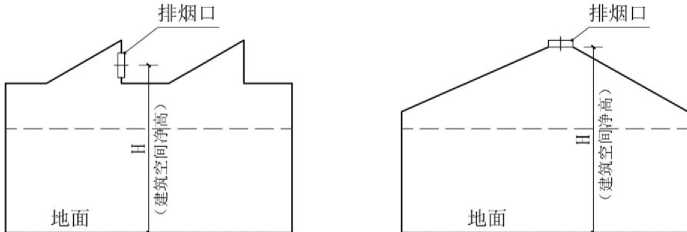

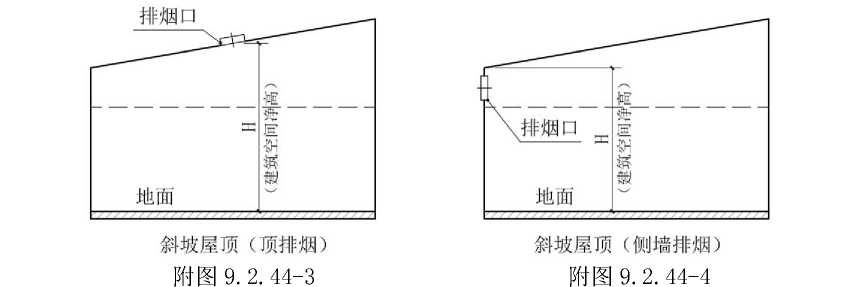

9.1.12 关于临坡地建筑的防烟系统设计

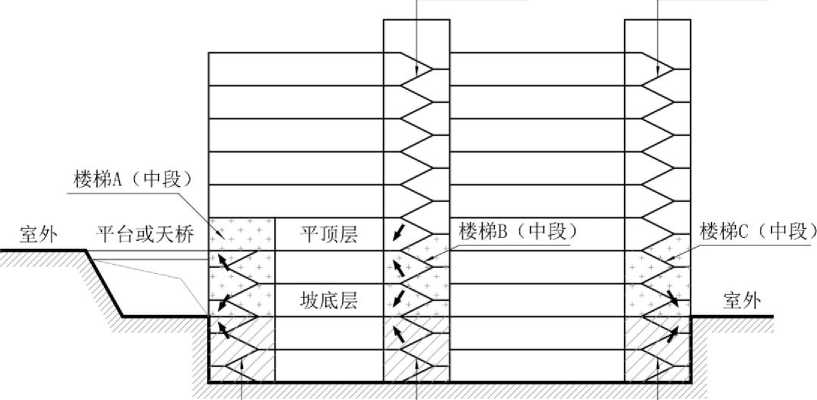

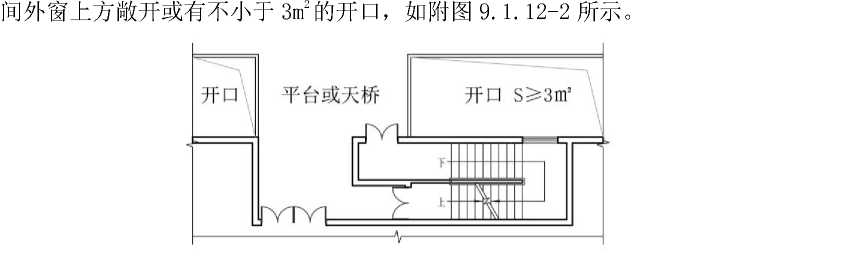

1 临坡式坡地建筑的定义:建筑整体坐落于坡底层地坪,通过平台或天桥在平顶 层与相邻台地地坪连接,人员可分别在平顶层、坡底层进行分段疏散。

— 77 —

楼梯B (上段) 楼梯C (上段)

楼梯A (下段) 楼梯B (下段) 楼梯C (下段)

附图9.1.12-1 临坡式坡地建筑

2 仅服务于平顶层以下的疏散楼梯间(如附图9.1.12-1中A楼梯间)。

1)首先应判断该疏散楼梯间与主体建筑投影范围的关系及其与主楼的防火分 区关系,按本指南第9.1.1条确定相应的防烟方式。

2)当疏散楼梯间的下段和中段均在平顶层疏散、未分段设置时,该疏散楼梯 间整体按地下楼梯间进行防烟设计。

3)当疏散楼梯间的中段分别在平顶层及坡底层疏散、下段在坡底层疏散时, 疏散楼梯间中段按地上楼梯间进行防烟设计,疏散楼梯间下段按地下楼梯间进行防烟设 计;当中段满足本指南所规定的裙房、附楼相关要求时,可按裙房、附楼的相关规定执 行;下段采用自然通风防烟方式时应满足本指南9.1.13条的相关规定。

4)当疏散楼梯间的中段分别在平顶层及坡底层疏散、下段在坡底层疏散时, 中段和下段的机械加压送风系统应分别独立设置;当受建筑条件限制,中、下段需共用 机械加压送风系统时,应满足《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.3.4条及 本指南9.1.20条的规定。

3 位于建筑中部的疏散楼梯间(如附图9.1.12-1中B楼梯间)。

1)当疏散楼梯间的上段、中段和下段均在平顶层疏散时,该疏散楼梯间上段 按地上楼梯间进行防烟设计,下段和中段整体按地下楼梯间进行防烟设计;机械加压送 风系统下段、中段可合用,上段应独立设置。当受建筑条件限制,上段与中、下段需共

— 78 —

用机械加压送风系统时,应满足《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251第3.3.4条 及本指南9.1.20条的规定。

2)当疏散楼梯间的上段在平顶层疏散、中段分别在平顶层及坡底层疏散、下 段在坡底层疏散时,其上段和中段按地上楼梯间进行防烟设计,下段按地下楼梯间进行 防烟设计;机械加压送风系统上段、中段可合用,下段应独立设置。当受建筑条件限制, 中段与下段需共用机械加压送风系统时,应满足《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.3.4条及本指南9.1.20条的规定。

4 靠坡底层外侧的疏散楼梯间(如附图9.1.12-1中C楼梯间),无论疏散楼梯间 的上段、中段和下段均在坡底层疏散,还是分别在平顶层及坡底层疏散,其上段和中段 按地上楼梯间进行防烟设计,下段按地下楼梯间进行防烟设计;机械加压送风系统上段、 中段可合用,下段应独立设置。当受建筑条件限制,上、中段与下段需共用机械加压送 风系统时,应满足《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.3.4条及本指南9.1.20 条的规定。

5 机械加压送风系统的竖向分段设计尚应满足《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251 第3.3.1条的规定。

6 当平顶层以下疏散楼梯间的中段、下段满足《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251和本指南关于设置自然通风防烟的条件时,平顶层应在平台或天桥部位于楼梯

附图9.1.12-2 敞开型平台或者天桥示意图

7 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统分段服务区域宜一致。

8 各段的防烟设计具体要求按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251及本指南执

行。

9.1.13 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.1.6条不适用于地下两层的封

— 79 —

闭楼梯间、防烟楼梯间及地下二层以上的防烟楼梯间。

地下、半地下建筑不超过2层(且楼梯间最底层室内地面与室外出入口地坪的高差 不大于10m时)的封闭楼梯间,当首层设置面积不小于2 ㎡的可开启外窗或开口(含最 高部位设置面积不小于1 ㎡的可开启外窗或开口)时,可采用自然通风方式。

地下、半地下建筑超过2层(或楼梯间最底层室内地面与室外出入口地坪的高差大 于10m时)的防烟楼梯间,当其贴邻下沉式广场等室外空间布置或设置对边净距不小于 6m×6m的无盖通风采光井且满足《建筑防排烟系统技术标准》GB51251第3.2.1条规定, 即外墙上每5层内设置总面积不小于2 ㎡的可开启外窗或开口(不含最高部位设置面积 不小于1 ㎡的可开启外窗或开口),且布置间隔不大于3层时,可采用自然通风方式。 9.1.14 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 及本指南的建筑高度,是指防烟系 统的服务楼层高度,不含楼梯间在屋顶的高度。

9.1.15 共用前室采用全敞开的阳台、凹廊或设有两个及以上不同朝向的可开启外窗时, 对应的防烟楼梯间仍应设置防烟设施。

9.1.16 自然通风方式的开窗高度和手动开启装置应满足以下要求:

1 外窗手柄高度在2m以下即满足“方便直接开启”要求;

2 设置在1.3~1.5m的手动开启装置包括电控开启、气控开启、机械装置开启等。 9.1.17 当封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室(合用前室)采用可开启外窗自然通风时, 可开启外窗的室外侧不应设置影响楼梯间或前室(合用前室)自然通风的广告牌、设备 及平台。

9.1.18 当封闭楼梯间、防烟楼梯间、前室(或合用前室、消防电梯前室等)采用可开 启外窗进行自然通风时,其可开启外窗尚应按《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第4.3.5条的规定核算其开启的有效面积,且有效面积不应小于可开启外窗面积的二分 之一。

前室通向室外的疏散门,不应计入自然通风开窗面积。

9.1.19 不超过三层的楼梯间,如机械加压送风系统未设置风井,只设置一个送风口对 楼梯间送风,不算直灌式送风,风量不需要加大。

三层建筑,楼梯间出建筑屋面,在屋顶层对楼梯间机械送风,不算直灌式送风,风

— 80 —

量不需要加大。

采用直灌式加压送风不仅适用于改造项目,也适用于新建项目。加压送风系统风机 的公称风量=计算风量×1.2×1.2。

采用直灌式加压系统的送风口风速不应超过10m/s。

9.1.20 当地下室功能为汽车库或设备用房以及有少量的储藏间时,地上、地下楼梯间 可以合用系统,加压系统主管计算风量风速不应超过12m/s,应考虑风量平衡措施,同 时提供风量平衡计算书,满足地上、地下部分的送风量要求。

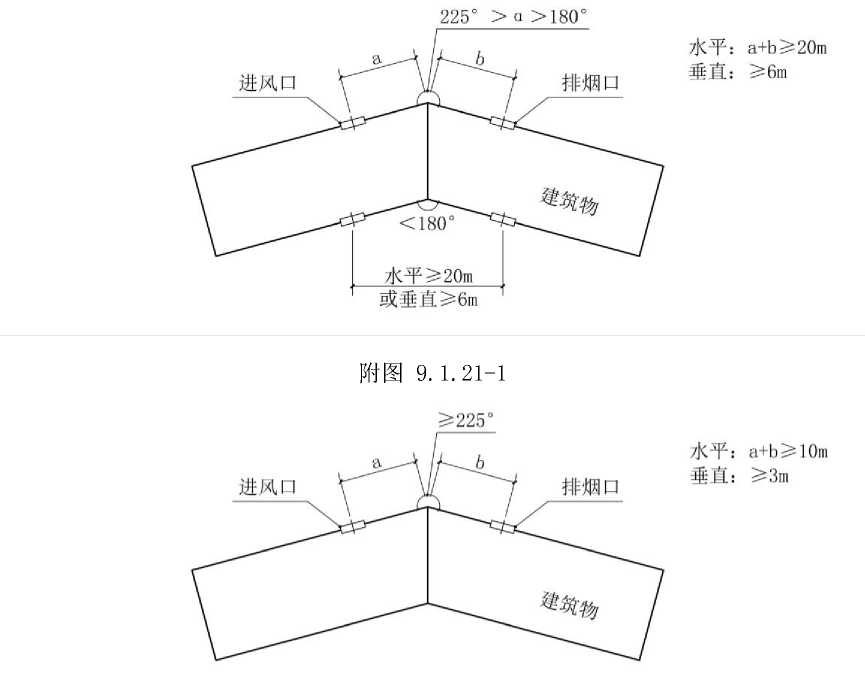

9.1.21 对于加压送风机的进风口与机械排烟风机的出风口,当两者处于建筑物非相邻 的建筑面(如南面与北面、东面与西面等)时,如两者均位于屋面以下标高,则两者之 间的水平距离不应小于10m,或垂直距离不应小于3m;如两者均位于或两者之一位于屋 面及以上标高,则:

1 当两者位于屋面及以上相同标高,或两者高差小于3m以及出风口低于进风口时, 两者之间的水平距离均不应小于20m;

2 当两者位于屋面及以上不同标高或两者之一位于屋面及以上标高时,出风口应 高于进风口不小于6m,或出风口应高于进风口不小于3m且其水平距离不应小于10m;

当两者处于相邻的建筑立面(如南面与东面、北面与西面等)时,如两个面之间外 夹角小于180°或两个面之间外夹角大于180°且小于225°,则两者之间的水平或垂直 距离应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.3.5条的相关规定,如附图 9.1.21-1所示;

如两个面之间外夹角大于或等于225°,则两者之间的水平距离不应小于10m,或 垂直距离不应小于3m,如附图9.1.21-2所示;

补风系统的室外进风口与排烟系统的出风口之间的间距要求,同加压系统的进风口 与排烟系统的出风口之间的间距要求一致。

— 81 —

附图 9.1.21-2

9.1.22 建筑内的加压送风机、补风机应设置在专用机房内。

加压机房、补风机房可以设置在楼梯间、走道等位置的夹层,机房应采用耐火极限 不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及甲级防火门与其他部位进行防火分隔,同 时应设置检修维护通道。

当加压送风机独立布置确有困难时,可以与补风机合用机房。

当受条件限制时加压送风机、补风机可以与通风机房、空调机房、新风机房合用机 房,应符合下列条件:

1 机房内应设有自动喷水灭火系统;

2 机房内不得设有用于排烟和事故通风的排风机与管道;

3 机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及甲级防火门 与其他部位进行防火分隔。

9.1.23 设置常开风口的防烟楼梯间,需要采用止回阀或设联动关闭的电动风阀;设有

常闭风口的前室或合用前室可不设。

— 82 —

9.1.24 采用自然通风方式防烟的避难间,当其建筑面积小于等于100m2时,可设置一 个朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难间地面面积的3%,且不应小于2.0m2。

对于建筑面积小于等于30m2的高层病房楼的避难间,其可开启外窗的有效面积不应 小于1.0m2。

对于高层病房楼和老年人照料设施的避难间,当采用机械加压送风方式防烟时,其 加压送风量应按避难间的余压值(在门关闭状态下)不小于25Pa计算,且不应小于30 m3/ (h•㎡)。加压送风系统的计算送风量应按该系统服务的所有避难间同时送风的风量计 算,加压风口可以采用常开风口。

9.1.25 不同加压送风系统直通室外的引入管可采用内表面光滑、密封性好的土建风井, 并可共用;但应计算土建风道阻力以及送风机的风压值,确保送风系统效果。

9.1.26 首层扩大前室(建筑高度不限),分为小于等于100 ㎡和大于100 ㎡两种情况。

1 当首层扩大前室小于等于100㎡时,满足《消防设施通用规范》GB55036第11.2.3 条规定的前室自然通风条件时,宜采用自然通风的防烟方式。

2 首层扩大前室的机械加压送风系统宜独立设置。首层扩大前室加压送风量可按 前室疏散门的总断面积乘以门洞断面风速0.6m/s计算,但直接开向扩大前室的疏散门 的总开启面积不应超过13m2。

3 当首层扩大前室大于 100 ㎡时,可参照《建筑防火通用规范》 GB 55037 第 8.2.2.7条设置排烟设施,采用自然排烟时,开窗有效面积不应小于3m²。

9.1.27 公称风量仅用来选择风机,计算风量用来选择风管及风口规格。

9.1.28 对于子母门,门洞风速法计算门洞风量时可以按单扇门考虑,但计算漏风量时 子母门的门缝应按实际长度计算。对于双扇门,当其规格与表格不一致时,应按照公式 计算。

9.1.29 住宅建筑地上前室及住宅建筑对应的地下室前室,包括独立前室、消防电梯前 室、共用前室、合用前室,Ak 值均可按一个门的面积取值,对于三合一前室,Ak=2。

住宅的地下室功能为汽车库、非机动车库、设备用房和储藏室等的前室(独立前室、 合用前室及共用前室),当有多个门时,可按Ak=1取值。

公共建筑地上及其地下室楼梯前室Ak,可取连续N1层总开启门截面面积的最大值。

— 83 —

当地下室功能除了汽车库、非机动车库和设备用房外,还有其他功能(人员或可燃

物较多)时,如地下室层数大于或等于3层,则地下楼梯间的N1值应按3取值,如层

数小于3,则N1值应按实际楼层数量取值。

9.1.30 楼梯间加压系统服务高度按最不利原则计算楼梯高度。当系统服务建筑高度小 于24m时,计算风量按《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第3.4.5条~第3.4.8 条的规定计算确定。

9.1.31 服务3层或3层以下的前室加压送风系统宜优先采用常闭型送风口。当采用常 开型风口时,总风管上应设常闭电动风阀或单向风阀,火灾时电动风阀与加压风机联动 开启。

加压送风机的启动应具备风机现场控制箱手动启动、消防控制室手动启动、通过火 灾自动报警系统自动启动三种启动功能。当采用常闭加压送风口时,送风口应具备由火 灾自动报警系统联动开启及现场手动开启功能,并将其开启信号作为触发信号,通过消 防联动控制器联动加压风机启动。

9.1.32 机械加压送风系统应设有测压装置及风压调节装置:

1 在前室或楼梯间设置余压传感器,控制加压送风机出口处的旁通泄压阀,来调 整楼梯间或前室的余压值,有关余压传感器的做法详见国标图示15K606和20K607,旁 通泄压管截面积不应超过主管的1/4。

2 在楼梯间或者前室设置自垂式余压阀,设置部位不应被遮挡,同时压差应满足 《消防设施通用规范》 GB 55036 第11.2.5条的规定。

9.1.33 针对本《指南》3.5.5及3.5.6条不同防火分区共用疏散楼梯的情况,不同防 火分区的前室可共用加压风管及风机,加压风量按照前室疏散门同时开启计算;若不同 防火分区的前室分别设置加压送风系统时,则加压送风系统应保证火灾时同时开启。

— 84 —

9.2 排烟系统

9.2.1 《建筑防火通用规范》 GB 55037第8.2.2条规定的“丙类生产场所”、“丁 类生产场所”、“丙类库房”均是针对同一使用空间而言。“疏散走道”,无论是外走 道还是内走道,均应采取设置排烟系统等烟气控制措施。

9.2.2 冷库建筑内建筑面积大于或等于 300m²的穿堂和封闭站台应设置排烟设施;冻 结间、冻结物冷藏间、冷却间和冷却物冷藏间不设置排烟设施。

9.2.3 水泵房、空调通风机房、变配电室、燃油(燃气)锅炉(机组)的机房、制冷 机房及柴油发电机房等无人员经常停留的机电用房可不设置排烟设施,有人员值班且面 积大于等于50 ㎡的无窗控制室或者面积大于等于100 ㎡的地上有窗控制室等应按照相 关标准设置排烟设施。

9.2.4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式,同一建筑空间不同防烟分区可采用不 同的排烟方式。当同一建筑空间相邻的两个防烟分区采用不同排烟方式时,挡烟垂壁应 能降至两个防烟分区中距地较低的设计储烟仓底部以下。

9.2.5 无疏散要求、无其他使用功能且周边采取了防火卷帘分隔的敞开楼梯、自动扶 梯区域,可不设置排烟设施;当该区域的周边在首层(底层)未设置防火卷帘分隔时, 应设置挡烟垂壁,挡烟垂壁的高度应不小于周边储烟仓厚度,且不应小于首层(底层) 空间净空高度的20%。

9.2.6 地下或半地下建筑、地上建筑内的无窗房间(含设固定窗的房间),当总建筑 面积大于200 ㎡或一个房间建筑面积大于50 ㎡,且经常有人停留或可燃物较多时,应 设置排烟设施。对于商业服务网点,其首层有外门但无外窗的房间,可不按无窗房间考 虑。

当与一个走道或者回廊相连的单个无窗房间建筑面积均不大于50 ㎡,且多个房间 总建筑面积大于等于200 ㎡时,房间内可不设置排烟口,通过走道或回廊排烟,走道计 算排烟量时,防烟分区应包括与走道连通的所有建筑面积小于50 ㎡无窗房间面积,且 排烟量不应小于15000m³/h。建筑面积大于50 ㎡的无窗房间,应设置排烟口。

9.2.7 商业步行街的排烟设施的设置应符合下列要求:

— 85 —

1 步行街自然排烟口的有效面积应大于步行街地面面积的25%;

2 步行街应采用上部常开式自然排烟方式进行排烟;

3 当采用常闭式排烟口时,应设置与火灾自动报警系统联动开启装置,同时设置

人工手动开启装置;

4 应合理设置顶棚、回廊及商铺的排烟设施及控制顺序。

9.2.8 对于矩形、L 形形状的房间(防烟分区),其任一边长度不应大于《建筑防烟 排烟系统技术标准》GB51251第4.2.4条中规定的防烟分区长边的最大允许长度;对于 多边形和圆形房间(防烟分区),能覆盖(包含)该房间(防烟分区)且覆盖面积最小 的矩形,该矩形的任一边长度不应大于防烟分区长边的最大允许长度。

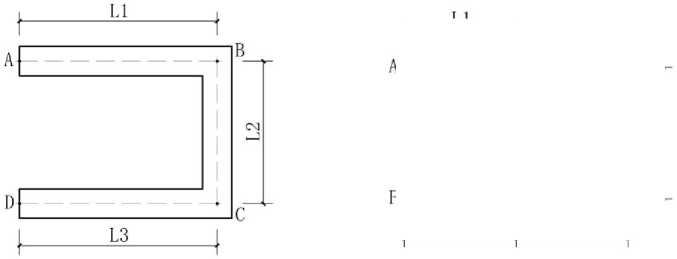

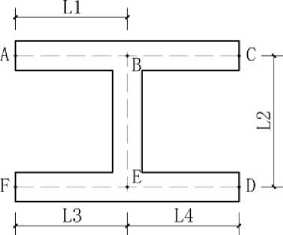

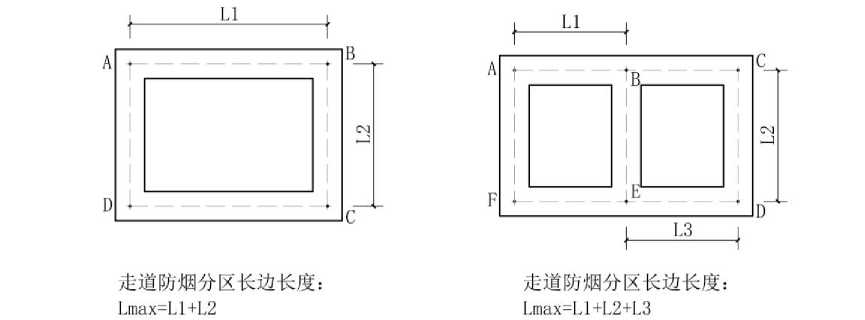

对于走道或回廊(含单条或多条组合),其防烟分区的长边长度可按分区内任意一 点沿烟气扩散路径蔓延的最大沿程距离确定,常见走道或回廊防烟分区的长边长度可参 照附图 9.2.8-1~4确定,且应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第4.2.4

条及本指南第9.2.22 条的规定。

走道防烟分区长边长度:

Lmax=L1+L2+L3

附图 9.2.8-1

走道防烟分区长边长度;

当 L3>L4时 LnIaX=LI+L2+L3

当L3<L4时 LnlaX=口+L2+L4

附图 9.2.8-2

附图 9.2.8-3

附图 9.2.8-4

— 86 —

疏散走道中设置门等分段时,计算走道整体长度时不应折减。按整体长度需要设置 排烟系统时,即使分段长度较短,该疏散走道也应设置排烟系统,当单个分段小于 20 米时,可多个小于20米的分段走道共用一个防烟分区,走道总长度及排烟口与最远点 的距离不应超过规范要求;当走道采用防火门分隔时,各分段均应按独立的防烟分区设 计。

9.2.9 当汽车库按 《电动汽车分散充电设施工程技术标准》 GB/T 51313 第6.1.5条 划分有防火单元时,每个防火单元视为独立的防烟分区,同一防火分区内的不同防火单 元可共用通风系统、排烟系统、补风系统,每个系统服务的防火单元数量不应超过2个, 且服务的总面积不应超过2000 ㎡,排烟系统排烟量应满足《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》 GB50067 相关要求。

电动车防火单元之间共用系统的设置应满足以下要求:各个防火单元的风管独立设 置,排风与排烟工况、送风与补风工况有切换控制;补风补至每个防火单元内,也可利 用同一防火分区内的相邻防火单元进行补风。

电动车防火单元的排烟和补风系统不应与建筑物其他系统共用或混用。

9.2.10 对于地下室(或半地下室)一个防火分区内、无充电设施且与相邻场所(或部 位)之间采取了防火分隔措施的非机动车库,当单个非机动车库建筑面积大于300 ㎡或 被分隔成多个隔间且其总建筑面积大于200 ㎡时,应设置排烟设施。当采用机械排烟方 式时,其防烟分区的排烟量应按不小于60m3/(h•㎡)计算确定,且排烟量不小于15000m3/ (h•㎡);当采用自然排烟方式时,自然排烟窗(口)的有效面积应按不小于地面面积 的2%计算确定。

对于建筑空间净高不大于3m的住宅建筑内的非机动车库,其防烟分区的最大允许 长度不应大于36m。

9.2.11 游泳馆的排烟设计应符合以下要求:

1 比赛、训练大厅设有直接对外开口时,应满足自然排烟的条件;没有直接对外 开口时,应设机械排烟系统;

2 无外窗的地下训练室、贵宾室、裁判员室、重要库房等应设机械排烟系统;

3 无观众区的训练池池水区域(含池边走道)可不设排烟设施。

— 87 —

9.2.12 住宅建筑中商业服务网点排烟设施的设置应符合以下要求:

1 住宅建筑中设有室内敞开楼梯的两层商铺,当首层面积大于100 ㎡时,应在楼 梯穿越楼板的开口部位设置挡烟垂壁;当首层面积小于100 ㎡,但一、二层面积之和大 于100 ㎡时,应在楼梯穿越楼板的开口部位设置挡烟垂壁;

2 住宅建筑中设有室内敞开楼梯的两层商铺,当设置挡烟垂壁时,一、二层自然 排烟口有效面积应分别计算,一层门的上部即储烟仓内设置的可开启外窗,可作自然排 烟口。

9.2.13 机械式停车库排烟设施的设置应符合以下要求:

1 有车道的机械式停车库应按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067 设置排烟设施。全封闭的机械式停车库宜设置机械排烟系统;

2 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,车库内应设置排烟设施,排烟口应

设置在运输车辆的巷道顶部;

3 停车数量少于50辆的平面移动类停车库、巷道堆垛类停车库的通风系统可与排

烟系统组合设置,排气口宜设置在停车库下部,排烟口应设置在上部,各自的风口应上、 下分开设置;当停车位超过50个时,排烟系统应与通风系统分开设置;

4 利用建筑物地下室的升降横移类停车库,地下室面积超过2000 ㎡的应设置机械 排烟系统,且换气次数不宜少于8次/h;机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风 系统合用。

9.2.14 医药工业洁净厂房排烟设计应符合下列规定:

1 高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长

度大于40m的疏散走道应设置排烟设施;

2 丙类厂房内建筑面积超过 300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间应设

置排烟设施;

3 厂房设置机械排烟时,应同时设置补风系统,补风量不应小于排烟量的 50%,

补风应直接从室外引入,且机械送风口或自然补风口应设在储烟仓之下;

4 室内的排烟口及补风口应有防泄漏措施,与其相连通的排烟及补风系统的进出

风口处应设防止昆虫进入的措施。

— 88 —

9.2.15 对于空间净高不大于4m的汽车库(或设备用房)、走道,净高小于或等于 3m 的其他房间,机械排烟系统的单个排烟口按最大允许排烟量确有困难时可不受限制,排 烟口最大风速不应超过10m/s;汽车库排烟口不应设置在风管底部。

同一防烟分区内多个机械排烟口边缘之间的最小间距 Smin应按下式确定:Smin = 0.9Ve1/2(m),式中:Ve为一个排烟口的排烟量(m³/s)。

9.2.16 连通空间(楼面开口)最大投影面积小于或等于200 ㎡的办公、住宅等非人员 密集场所中的中庭,可按以下要求进行排烟设计:

1 当采用机械排烟时,其计算排烟量可按空间体积换气次数不小于6次/小时确定, 且不应小于20000m³/h;

2 当采用自然排烟时,其自然排烟窗(口)开启的有效面积不应小于该中庭地面 面积的5%。

9.2.17 除中庭外,一个防烟分区的计算排烟量应根据场所内的热释放速率、设计烟层 底部高度,按以下规定确定:

1 公共建筑、工业建筑中面积小于或等于300 ㎡的场所,其排烟量应不小于60m³ /(h•㎡),且最小排烟量不应小于15000m³/h;或设置有效面积不小于该房间地面面积 2%的排烟窗,地下自然排烟房间需设置不小于排烟窗面积50%的自然补风口。

2 公共建筑、工业建筑中面积大于300m2且净空高度大于6m的场所,其计算排烟

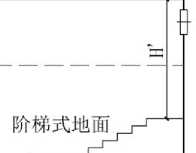

量可按《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第4.6.6条~4.6.13条的规定计算确 定,当实际储烟仓厚度大于10%时,排烟量可按实际计算确定。对地面标高一致的空间, Z值按不小于最小清晰高度附加1m确定,储烟仓的烟层与周围空气温差按不小于15℃ 设计;对阶梯式地面的高大空间,储烟仓的烟层与周围空气温差可按不小于8℃。设计 最小排烟量不应小于30000m³/h或按《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251表4.6.3 的数值选取。

3 公共建筑、工业建筑中面积大于300 ㎡且净空高度大于6m的场所,当计算排烟 量按 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251表4.6.3数据确定时,自然排烟窗(口) 面积按表4.6.3中“计算排烟量”与表中对应的“自然排烟窗(口)风速”计算确定; 当计算排烟量按《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第4.6.6-4.6.13条计算确

— 89 —

定时,自然排烟及自然补风窗(口)面积应按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251 第4.6.15条计算确定。

9.2.18 电影院的排烟可按以下规定设置:

1 建筑面积小于或等于300 ㎡的电影厅,其排烟量不应小于90m³/(h•㎡)和13 次/h之间的大值,且最小排烟量不应小于18000m³/h;

2 建筑中面积大于300 ㎡的电影厅,其排烟量可按本指南9.2.17条第2款确定; 排烟补风应补至电影厅内。

9.2.19 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251第4.1.3条第3款中“周围场所各 房间”、“周围场所任一房间”是指周围场所经常有人停留或可燃物较多且有开口通向 回廊的房间,不包括有开口通向回廊的配电间、卫生间及管井。

9.2.20 挡烟垂壁高度应满足储烟仓厚度的要求。条件允许的情况下尽量加大储烟仓厚 度。

固定式挡烟垂壁底部标高除满足储烟仓厚度的要求外,还应满足不同使用功能建筑 的净高度要求。

疏散路径的固定或电动挡烟垂壁下缘距地面高度均不应低于2.10m。

9.2.21 设置排烟设施的疏散走道,与其相邻敞开楼梯间应在相邻部位设置挡烟垂壁或 其他挡烟设施。

9.2.22 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 第4.2.4条附注中,对于主体宽度 不大于2.5m的走道(或回廊),当其局部变宽(该局部的累计长度不超过该走道防烟 分区总长度的1/4,变宽的宽度不超过6m)时,该走道防烟分区的长边长度不应大于45m; 对于宽度大于2.8m且小于或等于3.0m 的走道(或回廊),其防烟分区的长边长度不应 大于50m;对于宽度大于2.5m且小于或等于2.8m的走道(或回廊),其防烟分区的长 边长度不应大于55m。疏散走道防烟分区面积应不超过150m²。

9.2.23 汽车库防烟分区允许长边长度可不受限制,但排烟口应设置风量调节装置。

9.2.24 汽车库排烟采用自然补风时,顶部自然补风开口部位应在周边设置不小于储烟 仓厚度的挡烟设施。

9.2.25 高大门厅与内走道宜分别考虑排烟措施,连通处宜设置挡烟垂壁。

— 90 —

9.2.26 采用自然排烟方式的丙类、丁类工业建筑,当其建筑空间净高小于或等于10.7m 时,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)的水平距离不应大于30m;当其建 筑空间净高大于10.7m时,该水平距离不应大于空间净高的2.8倍。

9.2.27 净高不大于3m的区域(走道、室内空间)采用自然排烟方式时,其自然排烟 窗(口)可设置在室内净高的1/2以上;净高大于3m的区域(走道、室内空间),采 用自然排烟时,其自然排烟窗(口)应设置在储烟仓内。

9.2.28 疏散门不应计入自然排烟窗(口)面积,非疏散门满足自然排烟窗(口)设置 要求且火灾时具有可靠的开启措施时,可计入自然排烟窗(口)面积。

9.2.29 当外走廊兼疏散走道功能时,不应利用朝外走廊开启的外窗进行排烟;当外走 廊不兼疏散走道功能(如类似阳台功能)时,则可利用该外窗进行排烟;疏散楼梯间窗 户均不应作为走道自然排烟窗使用,其余非疏散楼梯间的窗户可作为走道的自然排烟窗。

连续非开敞长度不大于15m且非开敞长度不大于外走廊长度50%的外走廊可不设置 排烟设施,也可不划分防烟分区。当敞开走廊与敞开楼梯间、楼板开洞口(上层有功能、 且非屋面)连通时,其交界处应设挡烟垂壁。挡烟垂壁的高度应满足走廊自然排烟的储 烟仓高度要求。

9.2.30 工业厂房的无动力风帽可作为自然排烟口,自然排烟口的有效面积计算详见 《通风天窗》18J621-3等标准图集。

9.2.31 自然排烟口位置设置应按不影响疏散的原则执行,有条件尽量远离安全出口。