中华人民共和国国家标准

电厂动力管道设计规范

Design code of power piping for power plant

GB 50764-2012

主编部门:中国电力企业联合会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

发布日期:2012年5月28日

实施日期:2012年10月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1396号

关于发布国家标准《电厂动力管道设计规范》的公告

现批准《电厂动力管道设计规范》为国家标准,编号为GB 50764-2012,自2012年10月1日起实施。其中,第8.2.5(6)、8.3.1(7)、8.4.1(5)条(款)为强制性条文,必须严格执行。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二О一二年五月二十八日

前言

本规范是根据原建设部《关于印发〈2006年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)〉的通知》(建标〔2006〕136号)的要求,由中国电力工程顾问集团东北电力设计院会同有关单位编制完成的。

本规范在编制过程中,总结和吸收了我国多年积累的成熟有效经验和科技成果,在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。

本规范共分14章和6个附录,具体技术内容包括:总则,术语和符号,设计条件和设计基准,材料,管道组成件的选用,管道组成件的强度,管径选择及水力计算,管道布置,管道的应力分析计算,管道支吊架,管道的焊接,管道的检验和试验,保温、隔声、防腐和油漆,管道系统的超压保护。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国电力企业联合会负责日常管理,中国电力工程顾问集团东北电力设计院负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程或工作实践,认真总结经验,及时将意见和建议反馈中国电力工程顾问集团东北电力设计院(地址:吉林省长春市人民大街4368号,邮政编码:130021,传真:0431-85643157,电子信箱:gbdlgd@nepdi.net)。

本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人:

主编单位:中国电力工程顾问集团东北电力设计院

参编单位:西安热工研究院

参加单位:天津金鼎管道有限公司·

渤海重工管道有限公司

主要起草人:郭晓克 黄涛 叶菲 裴育峰 陈继红 姚宇飞 方联 石志奎 刘树涛 李太江 曹剑峰 常爱国 朱焱 王钟 石磊 于畅 李佩举

主要审查人:杨祖华 许玉新 林磊 文启鼎 林其略 翁燕珠 王旭东 马欣强 刘利 邓成刚 阎占良 孙即红 张乐川 王志斌 祝洪青 胡友情

1 总则

1.0.1 为在设计中贯彻国家技术经济政策,统一设计标准,提高设计质量,推动技术进步,做到充分利用资源,确保安全生产、环保节能和经济合理,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于火力发电厂范围内输送蒸汽、水、气和易燃易爆、有毒及腐蚀性液体或气体等介质的管道设计。不适用于下列管道设计:

1 制造厂成套设计的设备或机器所属的管道;

2 锅炉烟风煤粉系统管道;

3 采暖通风与空气调节的管道及非圆形截面的管道;

4 地下或室内给排水及消防给水管道;

5 泡沫、二氧化碳及其他灭火系统的管道;

6 各种塔、建筑构架、贮罐、机械设备和基础用的管道;

7 核电站管道。

1.0.3 本规范设计压力均为表压。

1.0.4 电厂动力管道设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 管道 piping

由管道组成件和管道支吊装置等组成,用以输送、分配、混合、分离、排放、计量或控制流体流动。

2.1.2 管道系统 piping system

按流体与设计条件划分的多根管道连接成的一组管道,简称管系。

2.1.3 管道组成件 piping components

用于连接或装配成管道的元件,包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、滤网及补偿器等。

2.1.4 管子 pipe or tube

用于输送流体的横截面为圆形的管道组成件。

2.1.5 管件 pipe fittings

管道组成件的一个类别,包括弯管或弯头、三通、接管座、异径管和封头等。

2.1.6 异径管 reducers

用于改变管道直径而不改变管道走向的管件。

2.1.7 弯头 elbows

具有较小的弯曲半径,用于改变管道走向的管件。

2.1.8 弯管 bends

具有较大的弯曲半径,用于改变管道走向的管件。

2.1.9 焊接弯头 miter elbows

采用管子或钢板焊制成型的弯头,具有与管子纵轴线不相垂直的斜接焊缝的管段拼接而成。

2.1.10 支管连接 branch connections

从主管引出支管的结构,包括整体加强的三通管件及不带加强的焊接结构的支管连接。

2.1.11 疏水收集器 liquid collecting pocket(drip leg)

在气体或蒸汽管道的低位点设置收集冷凝水的装置。

2.1.12 管道支吊架 pipe supports and hangers

用于承受管道荷载、约束管道位移和控制管道振动,并将荷载传递承载结构的各种组件或装置的总称,但不包括土建的结构。

2.1.13 固定支架 anchors

将管系在支吊点处完全约束而不产生任何线位移和角位移的刚性装置。

2.1.14 滑动支架 sliding supports

将管系支撑在滑动底板上,用以承受管道自重荷载并约束管系在支吊点处垂直位移的支架。

2.1.15 刚性吊架 rigid hangers

用以承受管道自重荷载并约束管系在支吊点处垂直位移的吊架。

2.1.16 导向装置 guides

用以引导管道沿预定方向位移而限制其他方向位移的装置。用于水平管道的导向装置也可承受管道的自重荷载。

2.1.17 限位装置 restraints

用以约束或部分限制管系在支吊点处某一个(或几个)方向位移的装置。它通常不承受管道的自重荷载。

2.1.18 恒力支吊架 constant supports and hangers

用以承受管道自重荷载,且其承载力不随支吊点处管道的垂直位移变化而变化,即荷载保持基本恒定的支吊架。

2.1.19 变力弹簧支吊架 variable spring supports and hangers

用以承受管道自重荷载,但其承载力随着支吊点处管道垂直位移的变化而变化的弹性支吊架。

2.1.20 减振装置 sway brace

用以控制管道低频高幅晃动或高频低幅振动,但对管系的热涨或冷缩有一定约束的装置。

2.1.21 阻尼装置 snubbers

用以承受管道地震荷载或冲击荷载,控制管系高速振动位移,同时允许管系自由地热胀冷缩装置。

2.1.22 应力增加系数 stress intensification factor

弯管、弯头、异经管和三通管件在弯矩的作用下,产生的最大弯曲应力与承受相同弯矩的直管产生的最大弯曲应力的比值。或弯管、弯头、异径管和三通管件的疲劳强度与在相同交变弯矩作用下直管的疲劳强度的比值。

2.1.23 冷紧 cold spring

在安装管道时预先施加于管道的弹性变形,以产生预期的初始位移和应力,达到降低初始热态应力和初始热态管端的作用力和力矩。

2.1.24 柔性 flexibility

表示管道通过自身变形吸收热胀、冷缩和其他位移变形的能力。

2.1.25 超临界参数机组 supercritical parameter units

主蒸汽压力为临界压力及以上,温度为600℃以下的机组。

2.1.26 超超临界参数机组 high efficiency supercritical parameter units

主蒸汽压力为临界压力及以上,温度为600℃及以上的机组。

2.2 符号

a——质量流速比;

A——管道截面积;

A1——截面1处管道截面积;

A2——截面2处管道截面积;

Ab——补强范围内支管的补强面积;

Ah——补强范围内主管的补强面积;

Ai——断面i处的流通面积;

Ai-1——i-1断面处的流通面积;

Ap——受压面积;

Ar——主管开孔需要补强的面积;

Aσ——补强断面;

Aw——补强范围内角焊缝面积;

B——蒸汽可压缩性的修正系数;

b——管道始端与终端压力比;

c——动静压比;

C——腐蚀、磨损和机械强度要求的附加厚度;

C1——管子壁厚负偏差的附加值;

C2——钢板厚度负偏差附加值;

Di——管子或管件内径;

Dib——支管内径;

Dih——主管内径;

Dm——异径管平均直径;

DN——管子或管件的公称尺寸;

Do——管子或管件外径;

Dob——支管外径;

Doh——主管外径;

d——安全阀最小通流界面直径;

dg——垫圈内径;

dH——管道高度变化;

dk——孔板的孔径;

dm——离弯曲段La处的平均直径,或取用小端连接管的平均直径;

dp——介质压力变化;

d1——主管上经加工的支管开孔的纵向中心线的尺寸;

d2——管道内径;

Ec——铸件质量系数;

E20——钢材在20℃时的弹性模量;

Et——钢材在设计温度下的弹性模量;

Et——管子材料在设计温度下的弹性模量;

F——每个安全阀流通界面的最小断面积;

ƒ——应力范围的减小系数;

![]() ——临界流动时,节流孔板孔洞面积;

——临界流动时,节流孔板孔洞面积;

Fi——断面i处的反力;

Fix——x向分力;

Fiz——z向分力;

Fk——亚临界流动时,节流孔板孔洞面积;

G——介质质量流量;

g——重力加速度;

Gi——断面ⅰ处的介质流量;

H——管道始端与终端的高程差;

H1——垂直管段始端的标高;

H2——垂直管段末端的标高;

h——安全阀阀杆升程;

h1——介质始端焓;

h2——压力为p时的饱和水;

hf——沿程阻力损失;

hi——封头短轴半径;

hj——局部阻力损失;

hn——在压力pn下饱和水的焓;

hw——管道内总阻力损失;

Ⅰ——弯管、弯头壁厚修正系数;

i——应力增加系数;

K——系数;

K'——与封头结构有关的系数;

K"一一系数;

KPN——公称压力换算系数;

Kr——管件阻力系数;

k——绝热指数;

L——管道总展开长度;

Lb——支管有效补强范围;

Lcb——支管有效承载长度;

Lch——主管有效承载长度之半;

Le——阀门和管件的当量长度;

Lh——主管有效补强范围宽度之半;

Lw——焊缝高度;

ΣLd——管道中的管件、阀门的当量长度之和;

Ma——由于自重和其他持续外载作用在管子横截面上的合成力矩;

Mb——安全阀或释放阀的反座推力、管道内流量和压力的瞬时变化及地震等产生的偶然荷载作用在管子横截面上的合成力矩;

Mc——按全补偿值和钢材在20℃时的弹性模数计算的,热胀引起的合成力矩;

Mj——合成力矩,其中j为注脚;

Mxj、Myj、Mzj一一计算节点分别沿x、y、z坐标平面的力矩;

m——管子产品技术条件中规定的壁厚允许负偏差;

![]() ——介质的质量流速;

——介质的质量流速;

![]() ——局部变换后管道始端的质量流速;

——局部变换后管道始端的质量流速;

Ne——计算热胀应力范围σe时,用全温度变化△Te的交变次数;

n——并联装设的安全阀数量;

P——跨中集中荷载;

Pt——在设计温度下的允许工作压力;

PN——公称压力;

p——设计压力;

p0——始端滞止压力;

P0k——孔板前的滞止压力;

p1——始端压力;

P2——终端压力;

p2k——节流孔板后的压力;

PⅠ——局部变换前管道末端静压力;

PⅡ——局部变换后管道始端静压力;

pa——当地大气压;

pat——大气压力;

pd——管内介质的动压力;

pd1——管道始端动压力;

pd2——管道终端动压力;

pdⅠ——局部变换前的末端压力;

pdⅡ——局部变换后的始端压力;

pc——临界压力;

Pg——工作压力;

pn——各区间段介质压力;

pi——断面i处的介质压力;

pi-1——i-1断面处的介质压力;

p'——末端空间压力;

p"——后段管子阻力和管子末端背压所形成的压头;

Q——介质容积流量;

Qs——基准体积流量(在绝对压力101.3kPa,温度20℃状态下);

q——管道单位长度自重;

qb——比流量;

qc——系数;

R——弯管、弯头弯曲半径;

Re——计算端点对管道的热胀作用力(或力矩),按全补偿值和钢材在20℃时的弹性模量计算;

Re——雷诺数;

Rn——气体常数;

R20m——钢材在20℃时的抗拉强度最小值;

RteL——钢材在设计温度下的下屈服强度最小值;

Rtp0.2——钢材在设计温度下0.2%规定非比例延伸强度最小值;

Rt——管道运行初期在工作状态下对设备(或端点)的推力(或力矩);

R20——管道运行初期在冷状态下对设备(或端点)的推力(或力矩);

R20Ⅰ——管道应变自均衡后,在冷状态下对设备(或端点)的推力(或力矩);

r2——压力为pc时的汽化潜热;

r'mb——支管平均半径;

rn——在压力pn下饱和水的汽化潜热;

S——管子实测最小壁厚;

Sb——三通支管的实际壁厚(实测)或按采购技术条件所允许的最小壁厚;

Sb3——支管当量壁厚;

Sc——管子的计算壁厚;

Sh——三通主管的实际壁厚(实测)或按采购技术条件所允许的最小壁厚;

Sk——雪荷载标准值;

Sm——管子的最小壁厚;

Smb——支管所需的最小壁厚;

Smh——主管所需的最小壁厚;

St——椭球型封头取用壁厚;

Svi——没有附加值的弯头内侧壁厚;

Svo——没有附加值的弯头外侧壁厚;

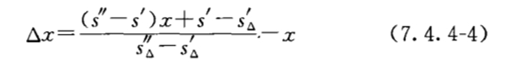

s'——压力为pc时饱和水的熵;

s"——压力为pc时饱和蒸汽的熵;

s'△——压力为pc-△p时饱和水的熵;

s"△——压力为pc-△p时饱和蒸汽的熵;

T——厚度;

To——孔板前的滞止温度;

Tpd——压力作用下的计算厚度;

t——工作温度;

tamb——计算安装温度;

W——管子截面抗弯矩;

ω——蠕变条件下纵向焊缝钢管焊接强度降低系数;

x——蒸汽的干度;

xn——任一点压力下的计算干度;

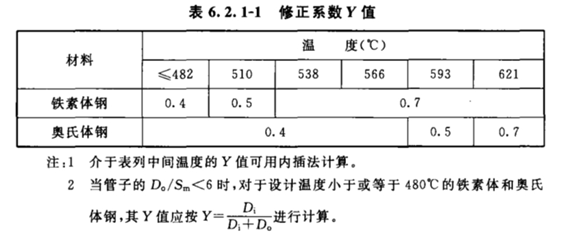

Y——修正系数;

α——三通角度;

αc——临界压力比;

αt——钢材从20℃至工作温度下的线膨胀系数;·

α'——管道始端压力与末端压力空间压力比;

β——管道终端与始端介质比容比;

βc——介质的临界比容与始端比容之比;

σtD——钢材在设计温度下105h持久强度平均值;

σeq——内压折算应力;

σe——热胀应力范围;

[σ]s——对应公称压力的基准应力,是指材料在指定某一温度下的许用应力;

[σ]t——钢材在设计温度许用应力;

σeq——内压折算应力;

δ1——管道在工作状态下,由持续荷载,即内压、自重和其他持续外载产生的轴向应力之和;

σmax——水平直管最大弯曲应力;

δmax——最大弯曲挠度;

θ——异径管半锥角;

θb——斜切角;

ω——管内介质流速;

ωc——临界流速;

ωi——断面i处的介质流速;

ωi-1——i-1断面处的介质流速;

ωm——管道平均流速;

ф'——与封头结构有关的系数;

ф——气流与管道轴线的偏转角;

r——介质运动黏度;

rc——冷紧比;

η——许用应力的修正系数;

μ——介质动力黏度;

μ1、μ2——安全阀流量系数,应由试验确定或按制造厂资料取值;

μ1——流量系数;

μr——管道顶面积雪分布系数,对矩形管道顶面应取μr=1,对圆形管道应取μr=0.4;

μz——摩擦系数;

ν——介质的比容;

ν0——始端滞止比容;

ν1——始端比容;

ν2——终端比容;

νc——临界比容;

νn——任一点汽水混合物的比容;

ν"——压力为pc时饱和蒸汽的比容;

ν'n——在压力pn下饱和水的比容;

ν"n——在压力pn下饱和蒸汽的比容;

vⅡ——局部变换后管道始端的蒸汽比容;

ξ——局部阻力系数;

ξm——相应于孔板前介质流速的阻力系数;

ξt——管道总阻力系数;

ξ'Ⅱ——相应于大端的异径管的阻力系数;

∑ξ1——管道局部阻力系数总和;

∑ξ——管道中各管件、阀门的局部阻力系数之和;

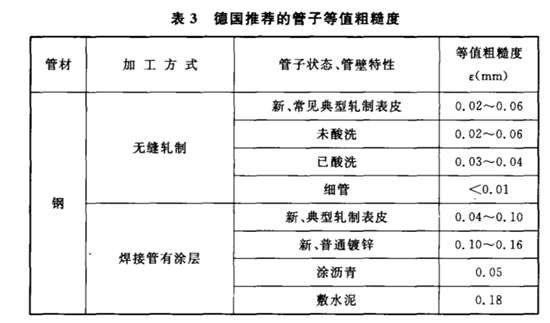

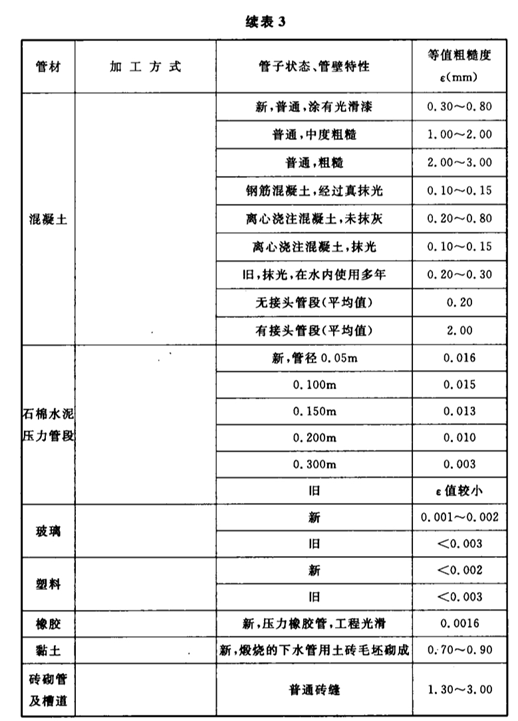

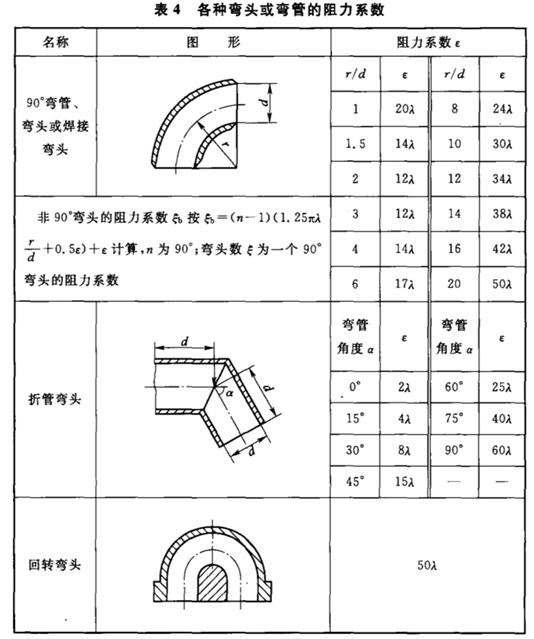

ε——管内壁等值粗糙度;

λ——管道摩擦系数;

λy——沿程阻力系数;

ρ——介质密度;

ρ1——管道入口的介质密度;

ρ2——管道出口的介质密度;

ρe——垂直管末端的介质密度;

ρm——垂直管段中沸水的平均密度;

ρn——各区间段介质密度;

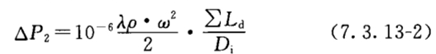

△P1——直管的摩擦压力损失;

△P2一一管道的局部阻力损失;

△P——管道总的压力损失;

△p——管道终端压力p2(pc)与“水和水蒸气热力学性质图标”中最接近压力级的差值;

△PⅠ-Ⅱ——局部变换前后的蒸汽阻力;

△pf———直管的摩擦压力损失;

△pk——局部的摩擦压力损失;

△pm——孔板的压降;

△pt——管道总的摩擦阻力损失;

Xa,Ya,Za——计算管系的始端a的坐标值;

Xb,Yb,Zb——计算管系的末端b的坐标值;

△X,△Y,△Z——计算管系沿坐标轴X、Y、Z的线位移全补偿值;

△X20,△Y20,△Z20——计算管系(或分支)沿坐标轴X、Y、Z的线位移冷补偿值;

△Xa,△Ya,△Za一一计算管系的始端a沿坐标轴X、Y、Z的附加线位移;

△Xb,△Yb,△Zb——计算管系的末端b沿坐标轴X、Y、Z的附加线位移;

△Xcsab、△Ycsab、△Zcsab一一计算管系(或分支)ab沿坐标轴X、Y、Z的冷紧值;

△Xtab,△Ytab,△Ztab——计算管系ab沿坐标轴X、Y、Z的热伸长量;

△x——在等熵膨胀条件下蒸汽的干度变量;

△ν——在△p范围内按等熵膨胀所得的比容增量。

3 设计条件和设计基准

3.1 设计条件

3.1.1 管道设计应根据压力、温度及管内介质特性等工艺条件,并结合环境、荷载等综合条件进行。

3.1.2 管道组成件的设计压力不应低于运行中可能出现的最高持续压力。

3.1.3 对于特殊条件的管道组成件,其设计压力应符合下列规定:

1 对于输送气化温度低的流体管道组成件,其设计压力不应小于阀被关闭或流体不流动时在最高环境温度下气化所能达到的最高压力。

2 离心泵出口的管道组成件,对于定速泵,其设计压力不应小于泵额定工作特性曲线最高点对应的压力与泵吸入口压力之和;对于调速泵,其设计压力不应小于泵额定转速特性曲线最高点对应的压力与泵吸入口压力之和。

3 减压装置后没有安全阀保护且流体可能被关断或堵塞的管道,管道组成件的设计压力不应低于减压装置前流体可能达到的最高压力。

4 装有安全阀的管道,管道组成件的设计压力不应小于安全阀的最低整定压力。

3.1.4 电厂常用管道组成件的设计压力应符合下列规定:

1 超临界及以下参数机组,主蒸汽管道设计压力应取用锅炉最大连续蒸发量时过热器出口的额定工作压力。

2 超超临界参数机组,主蒸汽管道设计压力应取用下列两项的较大值:

1) 汽轮机主汽门进口处设计压力的105%。

2) 汽轮机主汽门进口处设计压力加主蒸汽管道压降。

3 再热蒸汽管道设计压力应取用汽轮机调节汽门全开工况热平衡中高压缸排汽压力的1.15倍。

4 汽轮机抽汽管道设计压力应符合下列规定:

1) 非调整抽汽管道,应取用汽轮机调节汽门全开工况下该抽汽压力的1.1倍,且不应小于0.1MPa。

2) 调整抽汽管道,应取其最高工作压力。

3) 背压式汽轮机排汽管道应取其最高工作压力,但不得小于0.1MPa。

5 与直流锅炉启动分离器连接的汽水管道设计压力应取用分离器各种运行工况中可能出现的最高工作压力。

6 高压给水管道设计压力应符合下列规定:

1) 非调速给水泵出口管道,从前置泵到主给水泵或从主给水泵至锅炉省煤器进口区段,应分别取用前置泵或主给水泵特性曲线最高点对应的压力与该泵进水侧压力之和。

2) 调速给水泵出口管道,从给水泵出口至第一个关断阀的管道,设计压力应取用泵在额定转速特性曲线最高点对应的压力与进水侧压力之和;从泵出口第一个关断阀至锅炉省煤器进口区段,应取用泵在额定转速及设计流量下泵提升压力的1.1倍与泵进水侧压力之和。

3) 高压给水管道设计压力,应计入水泵进水温度对压力的修正。

7 低压给水管道设计压力应符合下列规定:

1) 对于定压除氧系统,应取用除氧器额定压力与最高水位时水柱静压之和。

2) 对于滑压除氧系统,应取用汽轮机调节汽门全开工况下除氧器加热抽汽压力的1.1倍与除氧器最高水位时水柱静压之和。

8 凝结水管道设计压力应符合下列规定:

1) 凝结水泵进口侧管道,应取用泵吸入口中心线至汽轮机排汽缸接口平面处的水柱静压,且不应小于0.35MPa,此时凝汽器内按大气压力。

2) 凝结水泵出口侧管道,应取用泵出口阀关断情况下泵的提升压力与进水侧压力之和,水侧压力取凝汽器热井最高水位与泵吸入口中心线的水柱静压力。

9 加热器疏水管道设计压力应取用汽轮机调节汽门全开工况下抽汽压力的1.1倍,且不应小于0.1MPa。当管道中疏水静压引起压力升高值大于抽汽压力的3%时,应计及静压的影响。

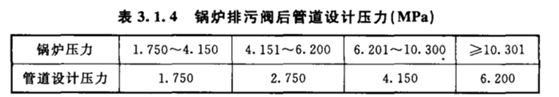

10 锅炉排污管道设计压力应符合下列规定:

1) 锅炉排污阀前管道,对于定期排污管道,设计压力不应小于汽包上所有安全阀中的最低整定压力与汽包最高水位至管道最低点水柱静压之和;对于连续排污管道,设计压力不应小于汽包上所有安全阀的最低整定压力。

2) 锅炉排污阀后管道,当排污阀后的管道装有阀门或堵板等可能引起管内介质压力升高时,其设计压力应按排污阀前管道设计压力的选取原则确定;当锅炉排污阀后的管道上未装有阀门或堵板等不会引起管内介质压力升高时,定期排污和连续排污管道的设计压力应按表3.1.4选取。

11 给水再循环管道设计压力应符合下列规定:

1)当采用单元制系统时,进除氧器的最后一道关断阀及其以前的管道,应取用相应的高压给水管道的设计压力,最后—道关断阀后的管道,对于定压除氧系统,应取用除氧器额定压力;对于滑压除氧系统,应取用汽轮机调节汽门全开工况下除氧器加热抽汽压力的1.1倍。

2) 当采用母管制系统时,节流孔板及其以前的管道,应取用相应的高压给水管道的设计压力;节流孔板后的管道,当未装设阀门或介质出路上的阀门不可能关断时,应取用除氧器的额定压力。

12 安全阀后排汽管道设计压力应根据排汽管道的水力计算结果确定。

3.1.5 管道组成件的设计温度不应低于管内介质持续运行的最高工作温度。

3.1.6 对于特殊条件管道,管道组成件的设计温度应符合下列规定:

1 对于与锅炉、各类加热器等换热设备相连接管道的设计温度,应计入换热设备可能出现的温度偏差。

2 对于非金属材料衬里的管道,衬里材料设计温度应取流体的最高工作温度,外层金属的设计温度可通过传热计算或试验确定。

3.1.7 电厂常用管道、管道组成件的设计温度应符合下列规定:

1 主蒸汽管道设计温度应取用锅炉过热器出口蒸汽额定工作温度加上锅炉正常运行时允许的温度偏差值,当锅炉制造厂未提供温度偏差时,温度偏差值可取用5℃。

2 再热蒸汽管道设计温度应符合下列规定:

1) 高温再热蒸汽管道应取用锅炉再热器出口蒸汽额定工作温度加上锅炉正常运行时允许的温度偏差,当锅炉制造厂未提供温度偏差时,温度偏差值可取用5℃。

2) 低温再热蒸汽管道应取用汽轮机调节汽门全开工况下高压缸排汽参数,等熵求取在管道设计压力下的相应温度。

3 汽轮机抽汽管道设计温度应符合下列规定:

1) 非调整抽汽管道应取用汽轮机调节汽门全开工况下抽汽参数,等熵求取管道设计压力下的相应温度。

2) 调整抽汽管道应取用抽汽的最高工作温度。

3) 背压式汽轮机排汽管道应取用排汽的最高工作温度。

4 减温装置后的蒸汽管道设计温度应取用减温装置出口蒸汽的最高工作温度。

5 与直流锅炉启动分离器连接的汽水管道设计温度应取用分离器各种运行工况中管内介质可能出现的最高工作温度。

6 高压给水管道设计温度应取用高压加热器后高压给水的最高工作温度。

7 低压给水管道设计温度应符合下列规定:

1) 定压除氧器系统应取用除氧器额定压力对应的饱和温度。

2) 滑压除氧器系统应取用汽轮机调节汽门全开工况下1.1倍除氧器加热抽汽压力对应的饱和温度。

8 凝结水管道设计温度应取用低压加热器后凝结水的最高工作温度。

9 加热器疏水管道设计温度应取用该加热器抽汽管道设计压力对应的饱和温度。

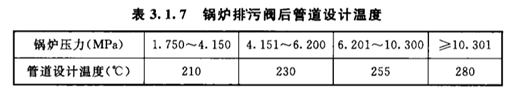

10 锅炉排污管道设计温度应符合下列规定:

1) 锅炉定期排污或连续排污阀前管道的设计温度,应取用汽包上所有安全阀中的最低整定压力对应的饱和温度。

2) 锅炉排污阀后管道,当排污阀后管道装有阀门或堵板等可能引起管内介质压力升高时,定期排污或连续排污管道的设计温度应按锅炉排污阀前管道的选取原则确定;当排污阀后未装设阀门或堵板等不会引起管内介质压力升高时,定期排污或连续排污管道的设计温度可按表3.1.7选取。

11 给水再循环管道设计温度应符合下列规定:

1) 对于定压除氧系统,应取用除氧器额定压力对应的饱和温度。

2) 对于滑压除氧系统,应取用汽轮机最大计算出力工况下1.1倍除氧器加热抽汽压力对应的饱和温度。

12 安全阀后排汽管道的设计温度,应根据排汽管道水力计算中相应数据选取。

3.2 设计基准

3.2.1 管道组成件的压力-温度等级除用设计压力和设计温度表示外,还可用公称压力表示。

3.2.2 管道组成件公称压力的选用应符合现行国家标准《管道元件PN(公称压力)的定义和选用》GB/T 1048的有关规定。

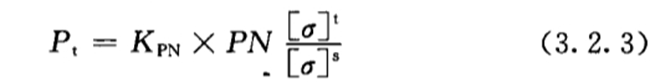

3.2.3 对于只标明公称压力的管件,除另有规定外,在设计温度下的许用压力应按下式进行计算:

式中:Pt——在设计温度下的允许工作压力(MPa);

KPN——公称压力换算系数,KPN=0.1MPa;

PN——公称压力;

[σ]t——在设计温度下材料的许用应力(MPa);

[σ]s——公称压力对应的基准应力,是指材料在指定某一温度下的许用应力(MPa)。

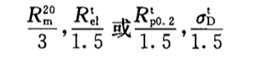

3.2.4 管子及管件用钢材的许用应力,应根据钢材的强度特性取下列三项中的最小值:

式中:R20m——钢材在20℃时的抗拉强度最小值(MPa);

Rtel——钢材在设计温度下的下屈服强度最小值(MPa);

Rtp0.2——钢材在设计温度下0.2%规定非比例延伸强度最小值(MPa);

σtD——钢材在设计温度下105h持久强度平均值(MPa)。

4 材料

4.1 一般规定

4.1.1 管道材料选用应依据管道的设计压力、设计温度、工作介质类别等使用条件、经济性、材料的焊接及加工等性能综合确定,同时选用的材料应具有化学性能、物理性能、抗疲劳性能和组织等稳定性,并应符合本规范关于材料的其他规定。

4.1.2 用于管道的材料,其规格与性能应符合国家现行有关标准的规定。

4.1.3 使用本规范未列出的材料,应符合国家现行的相应材料标准,包括化学成分、物理和力学特性、制造工艺方法、热处理、检验等方面的规定。

4.2 金属材料的使用温度

4.2.1 材料使用温度,除应符合本规范附录A的规定外,还需依据工作介质对材料性能的影响等确定。

4.2.2 材料的使用温度应符合下列规定:

1 在使用温度范围内应保证材料的适用性和安全性。

2 在使用温度范围内,材料应具有对流体及外界环境影响的抵抗力。

4.3 金属材料的许用应力

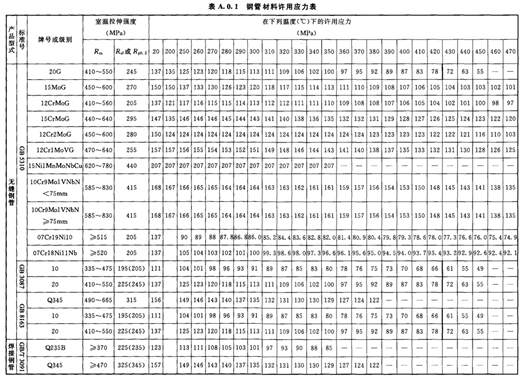

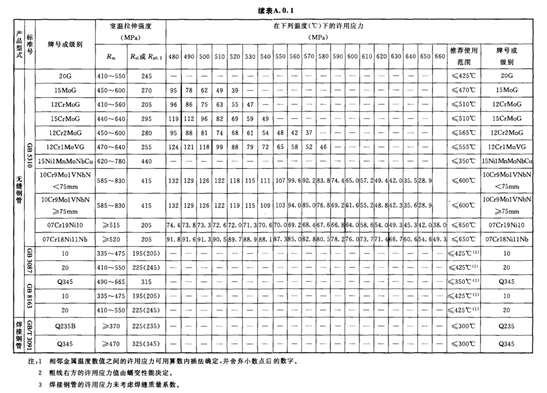

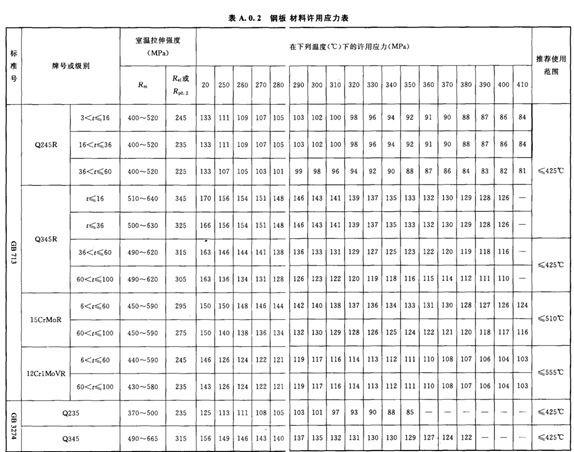

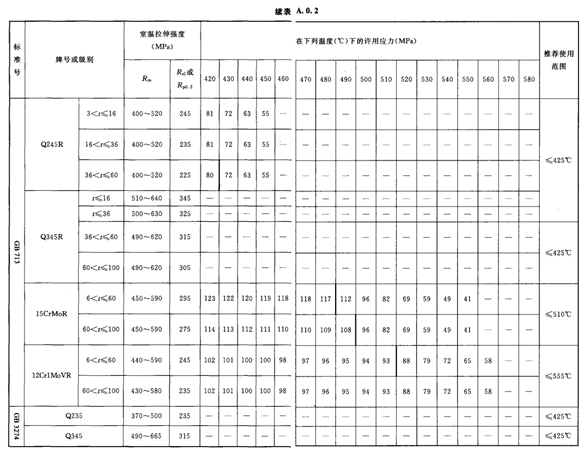

4.3.1 金属材料的许用应力是指钢材许用拉应力,许用应力取值应符合本规范第3.2.4条的规定。

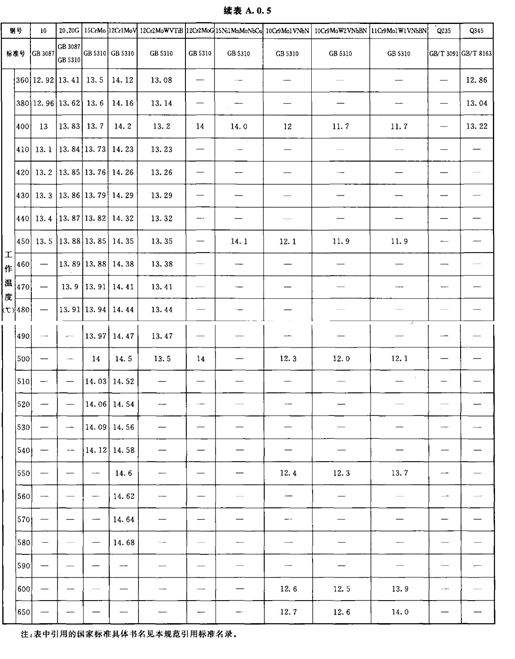

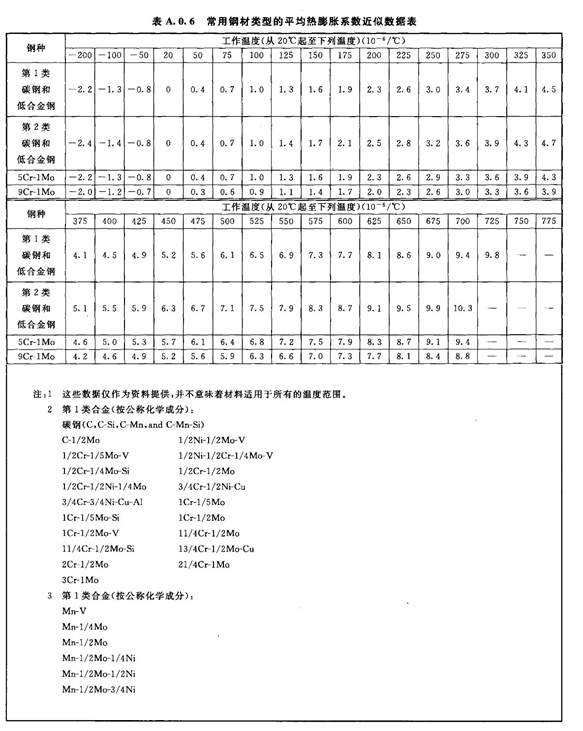

4.3.2 常用钢材的许用应力数据应按本规范附录A选取。

4.3.3 对于焊接钢管的管子及管件用材料采用本规范附录A的许用应力时,应另外按本规范第6.2.1条的要求计人许用应力修正系数和蠕变条件下焊接强度降低系数。

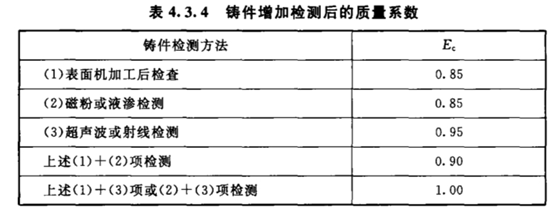

4.3.4 对于铸造管道,管子及管件用材料采用本规范附录A的许用应力时,应计入铸件质量系数,普通铸件质量系数应取0.8,当对铸件进行补充检测时,质量系数可提高至表4.3.4的数值,但在任何情况下,质量系数不应超过1.00。

4.3.5 许用剪切应力应为本规范附录A许用应力的0.8倍;支承面的许用压应力应为许用应力的1.6倍。

4.4 金属材料的使用要求

4.4.1 材料选择应根据其使用性能、工艺性能和经济性综合确定。

4.4.2 材料的使用性能应根据部件的设计工作温度、受力状况、介质特性及工作的长期性和安全性确定。

4.4.3 材料的工艺性能应根据部件的几何形状、尺寸、制造工艺以及部件失效后的修复方法来确定。

4.4.4 材料选用应符合国家现行有关标准的规定。材料制造单位必须保证材料质量,并提供产品合格证及质量证明书,其内容应包括材料牌号、化学成分、力学性能、热处理工艺及其必要的性能检验结果等资料。

4.4.5 高温蒸汽管道用材料应符合下列规定:

1 应具有足够高的蠕变极限、持久强度、持久塑性和抗氧化性能。蒸汽管道应以1×105h或2×105h的高温持久强度作为强度设计的主要依据,再用蠕变极限进行校核。对于低合金耐热钢,在整个运行期内累积的相对蠕变变形量不应超过1.5%;持久强度和蠕变极限的分散范围不应超过±20%;持久塑性的延伸率不应超出3%~5%。

2 在高温下长期运行过程中,材料的组织性能应稳定。

3 材料应有好的工艺性能,特别是焊接性能。

4 导热性能应好,热膨胀系数应低。

4.4.6 非高温蒸汽的其他介质管道用材料应符合下列规定:

1 应具有较高的室温和高温强度,这些管道通常以钢材的屈服极限和抗拉强度作为强度设计的依据。

2 对所输送流体应具有抗腐蚀能力。

3 应有好的韧性。

4 应具有较小的应变时效敏感性。

5 应具有好的工艺性能,特别是焊接性能。

5 管道组成件的选用

5.1 一般规定

5.1.1 管道组成件应符合本规范承压设计规定,并应符合国家现行有关标准的规定。

5.1.2 管道组成件间的连接,除需经常拆卸的以外,宜采用焊接连接。

5.1.3 管道组成件的检验应符合本规范第12章的规定。

5.1.4 管道组成件用材料应符合本规范第4章的规定。

5.1.5 弯管、弯头、三通和异径管等管道附件的通流面积不应小于相连接管道通流面积的95%。

5.1.6 螺纹连接方式可用于设计压力小于或等于1.6MPa、设计温度小于或等于200℃的输送低压流体用的管道上。

5.2 管子

5.2.1 管子直径选择应符合本规范第7.2节的规定。

5.2.2 管子强度应符合本规范第6.2.1条的规定。

5.2.3 存在汽水两相流的疏水和再循环管道,阀后管道宜采用CrMo合金钢材料,且壁厚宜加厚一级。

5.2.4 符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管,可用于设计压力小于或等于1.6MPa的管道;符合现行国家标准《低中压锅炉用无缝钢管》GB 3087的无缝钢管,可用于设计压力小于或等于5.3MPa的管道;符合现行国家标准《高压锅炉用无缝钢管》GB 5310的无缝钢管,可用于设计压力大于5.3MPa的管道。

5.2.5 中温高压或高温高压用直缝电熔焊钢管与管件可用于设计压力小于或等于10MPa,且设计温度不在蠕变范围之内的管道;低压流体用电熔焊钢管可用于设计压力小于或等于1.6MPa且设计温度小于或等于300℃的管道。

5.2.6 低压给水管道不宜采用焊接钢管。

5.3 弯管和弯头

5.3.1 弯管弯头的强度应符合本规范第6.3.1条的规定。

5.3.2 对于主蒸汽、再热蒸汽和高压给水等主要管道,宜采用较大弯曲半径的弯管,弯管弯曲半径宜为管子外径的3倍~5倍。

5.3.3 设计压力为6.3MPa及以上或设计温度为400℃及以上的管道,当采用弯头时,弯头宜带直段。

5.3.4 低温再热蒸汽管道采用电熔焊钢管时,其弯头宜采用同质量的电熔焊钢管进行热加工成型。

5.4 支管连接

5.4.1 公称压力PN 25及以下压力参数,在满足补强要求的前提下可采用直接连接,公称压力大于PN 25的支管连接应采用成型三通连接。

5.4.2 三通不宜采用带加强环、加强板及加强筋等辅助加强型式。

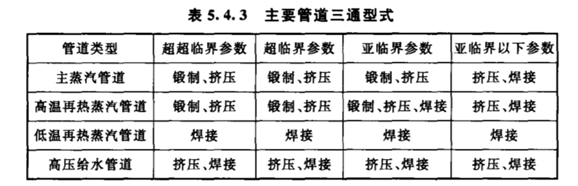

5.4.3 主要管道的三通型式可按表5.4.3选用。

5.4.4 三通的强度应符合本规范第6.4节的补强规定,接管座、锻制三通和焊制三通强度计算宜采用面积补偿法,热挤压三通强度计算宜采用压力面积法。

5.4.5 亚临界及以上参数机组的主蒸汽、再热蒸汽管道的合流或分流三通宜采用斜三通或“Y”形三通。

5.5 法兰

5.5.1 法兰型式的选用应计及法兰的刚度对法兰接头密封性能的影响,并应符合下列规定:

1 法兰的适用压力和温度应符合现行国家标准《钢制管法兰技术条件》GB/T 9124中关于压力-温度等级的规定。

2 不同压力等级的法兰相连接时,较低等级的法兰应满足使用条件的要求。

5.5.2 管道法兰型式的选择除应符合现行国家标准《对焊钢制管法兰》GB/T 9115的规定外,还应符合下列规定:

1 设计温度大于300℃或公称压力大于或等于PN40的管道,应选用对焊法兰。设计温度在300℃及以下且公称压力小于或等于PN25的管道,宜选用带颈平焊法兰。

2 管道系统中不应采用板式平焊法兰、承插焊法兰、松套法兰和螺纹法兰。

5.5.3 法兰连接面型式应采用凹凸面和突面,具体选用应符合下列规定:

1 对焊法兰宜采用凸凹面(MF)和突面(RF)型式。

2 平焊法兰应采用突面(RF)型式。

5.5.4 当需要选配特殊法兰时,除应核对法兰接口的尺寸外,还必须进行耐压强度计算,保证所选用的法兰厚度大于或等于连接管道公称压力下国家标准法兰的厚度。法兰及法兰连接计算应符合本规范第6.6节的规定。

5.6 垫片

5.6.1 垫片的选用应根据流体性质、使用温度、压力以及法兰密封面等因素综合确定。垫片的密封荷载应与法兰的设计压力、设计温度、密封面型式、表面粗糙度、法兰强度和紧固件相适应。垫片的选用应符合现行国家标准《缠绕式垫片技术条件》GB/T 4622.3等相关标准的规定。

5.6.2 垫片的材料选用应符合本规范所列标准中规定的温度范围,并应采用介质或温度不会引起有害作用的材料制成。

5.6.3 垫片的选用应符合下列规定:

1 管道法兰垫片宜采用柔性石墨金属缠绕式。对公称压力小于或等于PN 10,设计温度小于150℃的情况也可采用非金属垫片。缠绕式垫片内环材料应满足流体介质和管道设计温度的要求,外环材料应满足管道设计温度的要求。

2 对于突面法兰(RF),宜采用带定位环或带内环和定位环型,不应采用基本型或仅带内环型。

3 对凹凸面法兰(MF),应采用带内环型缠绕式垫片;用在突面(RF)型法兰上时宜带外定位环。

4 非金属垫片的外径可超过突面(RF)型法兰密封面的外径,制成“自对中”式的垫片。

5.6.4 用于不锈钢法兰的非金属垫片,其氯离子的含量不得超过200mg/L。

5.7 紧固件

5.7.1 紧固件应包括六角头螺栓、等长双头螺柱、螺母和垫圈等,紧固件的选用应符合现行国家标准《管法兰连接用紧固件》GB/T 9125等相关标准的规定。

5.7.2 法兰紧固件选用应符合下列规定:

1 紧固件应符合预紧及运行参数下垫片的密封要求。

2 高温条件下使用的紧固件应与法兰材料具有相近的热膨胀系数。

3 公称压力小于或等于PN 25,工作温度t小于或等于250℃,配用非金属垫片的法兰连接处可采用现行国家标准《等长双头螺柱 B级》GB/T 901或《六角头螺栓 细牙》GB/T 5785规定的六角头螺栓,对应的螺母可采用现行国家标准《Ⅰ型六角螺母》GB/T 6170或《Ⅰ型六角螺母 细牙》GB/T 6171规定的Ⅰ型六角螺母。

4 公称压力小于或等于PN 40,工作温度t小于或等于250℃的法兰连接处宜采用现行国家标准《等长双头螺柱 B级》GB/T 901或《六角头螺栓 细牙》GB/T 5785规定的双头螺柱,对应的螺母宜采用现行国家标准《Ⅰ型六角螺母》GB/T 6170或《Ⅰ型六角螺母 细牙》GB/T 6171规定的Ⅰ型六角螺母。

5 除上述第3款和第4款外,公称压力小于或等于PN 100,工作温度t小于或等于500℃的法兰螺栓应采用现行国家标准《管法兰连接用紧固件》GB/T 9125规定的专用双头螺柱,螺母应采用《管法兰连接用紧固件》GB/T 9125规定的六角螺母。

6 配套使用的螺栓、螺母,其螺母的硬度应比螺栓的硬度低。

5.8 异径管

5.8.1 钢板焊制异径管宜用于公称压力小于或等于PN25的管道上。

5.8.2 钢管模压异径管可用于各种压力等级的管道上。

5.8.3 异径管的强度计算应符合本规范第6.5节的规定。

5.9 封头

5.9.1 封头宜采用椭球形封头或球形封头,也可采用对焊平封头。

5.9.2 公称压力小于或等于PN 25的管道可采用平焊封头、带加强筋焊接封头或锥形封头。

5.9.3 封头的强度计算应符合本规范第6.7节的规定。

5.10 阀门

5.10.1 阀门应根据系统的参数、通径、泄漏等级、启闭时间选择,满足系统关断、调节、控制连锁要求和布置设计的需要。阀门的型式、操作方式,应根据阀门的结构、制造特点和安装、运行、检修的要求来选择。

5.10.2 与高压除氧器和给水箱直接相连管道的阀门及给水泵进口阀门,应选用钢制阀门;用于油系统阀门应采用钢制阀门。

5.10.3 易燃或可燃气体的阀门应采用燃气专用阀门,不得采用输送普通流体的阀门代替。

5.10.4 有毒介质管道的阀门应采用严密型的钢制阀门,阀门本体的密封应有可靠的防泄漏的措施。

5.10.5 阀门的选择及布置应符合下列规定:

1 双闸板闸阀宜装于水平管道上,阀杆垂直向上;单闸板闸阀可装于任意位置的管道上。

2 当要求严密性较高时,宜选用截止阀,可装于任意位置的管道上。

3 当要求迅速关断或开启时,可选用球阀,可装于任意位置的管道上,但带传动机构的球阀应使阀杆垂直向上。

4 调节阀应根据使用目的、调节方式和调节范围选用;调节阀不宜作关断阀使用;选择调节阀时应有控制噪声、防止汽蚀的措施。

5 当调节阀的调节幅度较小且不需要经常调节时,在下列管道上可用截止阀或闸阀兼作关断和调节用:

1) 设计压力小于或等于1.6MPa的水管道。

2) 设计压力小于或等于1.0MPa的蒸汽管道。

6 止回阀的布置应符合下列规定:

1) 立式升降止回阀应装在垂直管道上。

2) 直通式升降止回阀应装在水平管道上。

3) 水平瓣止回阀应装在水平管道上。

4) 旋启式止回阀宜安装于水平管道上,当安装在垂直管道上时,管内介质流向应为由下向上。

5) 底阀应装在水泵的垂直吸入管端。

7 疏水阀根据疏水系统的具体要求,可采用自动控制的疏水阀、双金属式疏水阀和浮球式疏水阀等。疏水阀应按疏水量、选用倍率和制造厂提供的不同压差下的最大连续排水量进行选择。单阀容量不足时,可两阀并联使用。疏水阀宜水平安装。

8 蝶阀宜用于全开、全关场合,也可作调节用。

9 安全阀的规格和数量,应根据排放介质的流量和参数,按本规范第7章的方法或制造厂资料进行选择;应根据系统功能和排放量的要求选用全启式或微启式安全阀。压力式除氧器上的安全阀应采用全启式安全阀。布置安全阀时,必须使阀杆垂直向上。

10 制造厂不带旁通阀时,具有下列情况之一的关断阀,宜装设旁通阀:

1) 蒸汽管道启动暖管需要先开旁通阀预热时。

2) 汽轮机自动主汽阀前的电动主闸阀。

3) 对于截止阀,介质作用在阀座上的力超过50kN时。

4) 公称压力小于或等于PN 10,工程尺寸大于或等于DN 600手动闸阀。

5) 公称压力等于PN 16,工程尺寸大于或等于DN 450手动闸阀。

6) 公称压力等于PN 25,工程尺寸大于或等于DN 350手动闸阀。

7) 公称压力等于PN 40,工程尺寸大于或等于DN 250手动闸阀。

8) 公称压力等于PN 63,工程尺寸大于或等于DN 200手动闸阀。

9) 公称压力等于PN 100,工程尺寸大于或等于DN 150手动闸阀。

10) 公称压力大于或等于PN 200,工程尺寸大于或等于DN 100手动闸阀。

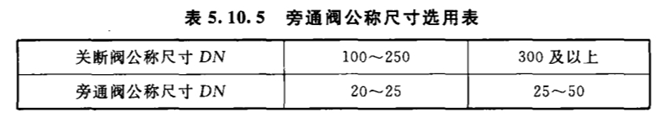

11 关断阀的旁通阀公称尺寸,可按表5.10.5选用。

12 汽轮机电动主闸阀的旁通阀通径,应根据汽轮机启动或试验要求选用。

13 在下列情况下工作的阀门,需装设动力驱动装置:

1) 工艺系统有控制连锁要求。

2) 需要频繁启闭或远方操作。

3) 阀门装设在手动操作难以实现的地方,或不得不在两个及以上的地方操作。

4) 扭转力矩较大,或开关阀门时间较长。

14 电动或气动驱动方式的选用,应根据系统需要、安装地点、环境条件、热工控制和制造厂要求,以及驱动装置特点进行选择。对于驱动装置失去动力时阀门有“开”或“关”位置要求时,应采用气动驱动装置。

15 电动驱动装置用于有爆炸性气体或物料积聚及高温潮湿雨淋的场所时,应选用相应防护等级的电动驱动装置。采用气动驱动装置时应有可靠的供气系统及气源条件。

5.11 管道特殊件

5.11.1 波纹膨胀节应按其各种形式的性能合理选用。设计中应计及其使用寿命和反力;有冷拉时,应在设计文件中指明;布置上应计及环境温度降低时流体可能冷凝及结冰的影响;波纹膨胀节和金属软管不得用于受扭转的场合。

5.11.2 泵入口管道上应设置永久过滤器,仅在启动期间对转动设备进行安全防护时,可在其入口管道内设置临时过滤器,过滤器筛网的网目应根据工艺要求确定。

5.12 非金属衬里的管道组成件

5.12.1 用于防腐的非金属衬里管道组成件的端部连接结构,应采用金属法兰连接,应使衬里延伸覆盖整个法兰密封面上,且应牢固结合、平整。

5.12.2 所有组管道成件的基层金属部分的选用要求,应符合本规范第4章的规定。

6 管道组成件的强度

6.1 一般规定

6.1.1 本章所列的计算方法应是内压下的强度计算。

6.1.2 管道组成件的取用厚度不得小于直管最小壁厚。

6.2 管子的强度

6.2.1 当![]() 时,承受内压的直管最小壁厚计算应符合下列规定:

时,承受内压的直管最小壁厚计算应符合下列规定:

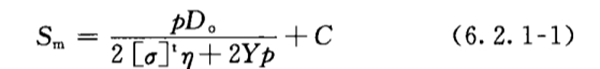

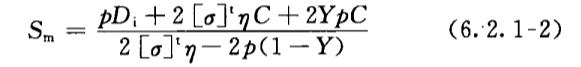

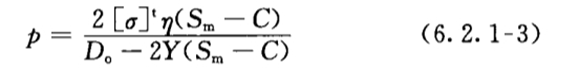

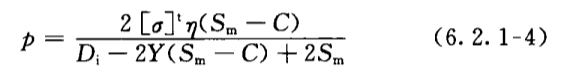

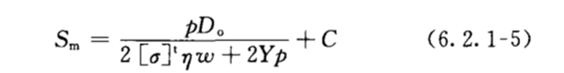

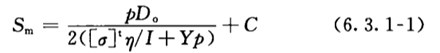

1 在设计压力和设计温度下所需的最小壁厚Sm应按下列公式计算:

按管子外径确定时:

按管子内径确定时:

2 管子的设计压力不应超过公式6.2.1-3和公式6.2.1-4的规定:

按管子外径确定时:

按管子内径确定时:

3 在蠕变温度下焊接钢管的直管最小壁厚应按下式计算:

式中:Sm——管子最小壁厚(mm);

Do——管子外径(mm),取用包括管径正偏差的最大外径;

Di——管子内径(mm),取用包括管径正偏差和加工过盈偏差的最大内径,加工过盈偏差取0.25mm;

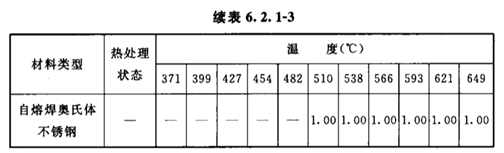

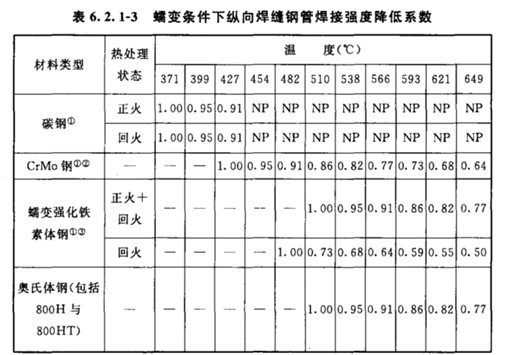

Y——修正系数,Y值可按表6.2.1-1取用;

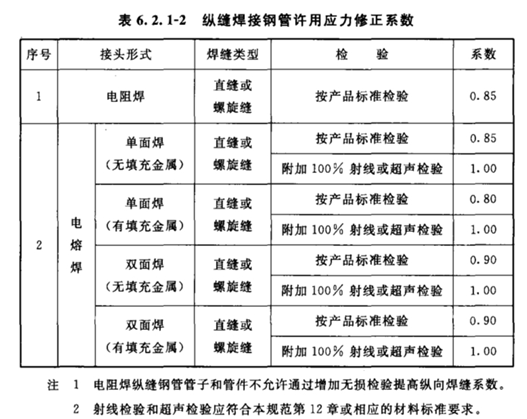

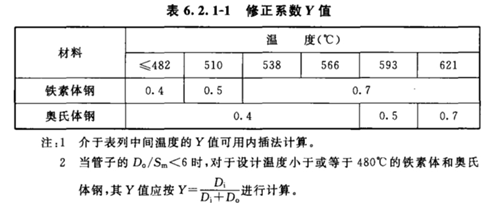

η——许用应力的修正系数,对于无缝钢管η=1.0;对于纵缝焊接钢管,按有关制造技术条件检验合格者,其η值可按表6.2.1-2取用;对于螺旋焊缝钢管,按现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB 3091制造和无损检验合格者,η=0.9;对于进口焊接钢管,其许用应力的修正系数按相应的管子产品技术条件中规定的数据选取;

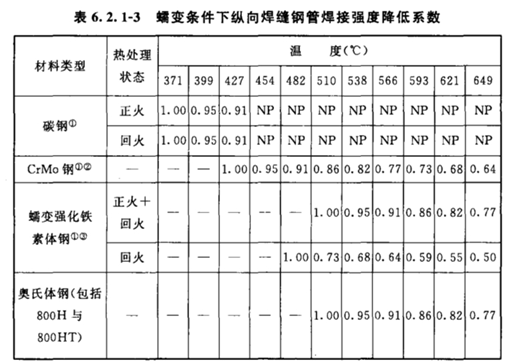

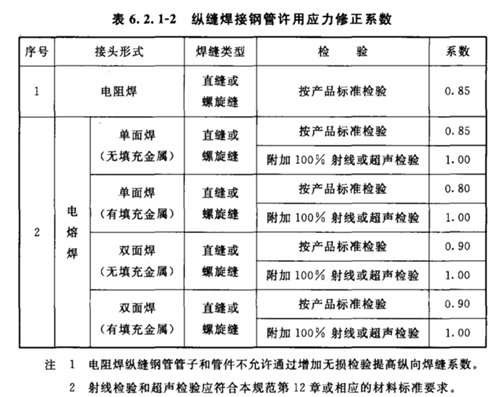

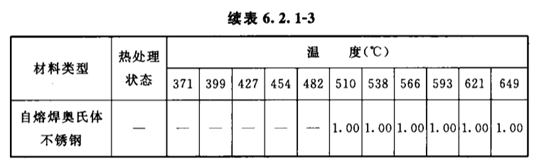

ω——蠕变条件下纵向焊缝钢管焊接强度降低系数,其值可按表6.2.1-3选取;

C——腐蚀、磨损和机械强度要求的附加厚度;对于存在汽水两相流介质管道及超超临界参数机组的主蒸汽管道和高温再热蒸汽管道,可取1.6mm~2mm;对于腐蚀性介质管道,根据介质的腐蚀特性确定;离心浇铸件C=3.56mm,静态浇铸件C=4.57mm。

注:1 NP表示不允许。

2 蠕变范围的起始温度为附录A的许用应力表中粗线右边的温度。

3 非表中所列材料的纵向焊缝管子不应在蠕变范围内使用。应用此表时,蠕变范围的起始温度是强制性附录A的许用应力表中粗线右边的温度。

4 此表中的CrMo钢和蠕变强化铁素体钢焊缝金属碳含量不低于0.05%,奥氏体钢的焊缝金属碳含量不低于0.04%。

5 CrMo钢和蠕变强化铁素体钢的纵向焊缝应经过100%的射线或超声检测合格。其余材料如未100%射线或超声检测,同时应按表6.2.1-2计算焊缝系数。

6 纵缝焊接CrMo钢管子和管件不得在蠕变范围内使用。

① 埋弧焊焊剂的碱度不小于1.0。

② CrMo钢包括0.5Cr0.5Mo、1Cr0.5Mo、1.25Cr0.5MoSi、2.25Cr1Mo、3Cr1Mo以及5C1Mo。焊缝必须经过正火、正火+回火或者适当的回火热处理。

③ 蠕变强化铁素体钢包括10Cr9Mo1VNbN、10Cr9MoW2VNbBN、10Cr11MoW2VNbCu1BN、11Cr9Mo1W1VNbBN、07Cr2MoW2VNbB、08Cr2Mo1VTiB等。

注:1 NP表示不允许。

2 蠕变范围的起始温度为附录A的许用应力表中粗线右边的温度。

3 非表中所列材料的纵向焊缝管子不应在蠕变范围内使用。应用此表时,蠕变范围的起始温度是强制性附录A的许用应力表中粗线右边的温度。

4 此表中的CrMo钢和蠕变强化铁素体钢焊缝金属碳含量不低于0.05%,奥氏体钢的焊缝金属碳含量不低于0.04%。

5 CrMo钢和蠕变强化铁素体钢的纵向焊缝应经过100%的射线或超声检测合格。其余材料如未100%射线或超声检测,同时应按表6.2.1-2计算焊缝系数。

6 纵缝焊接CrMo钢管子和管件不得在蠕变范围内使用。

① 埋弧焊焊剂的碱度不小于1.0。

② CrMo钢包括0.5Cr0.5Mo、1Cr0.5Mo、1.25Cr0.5MoSi、2.25Cr1Mo、3Cr1Mo以及5C1Mo。焊缝必须经过正火、正火+回火或者适当的回火热处理。

③ 蠕变强化铁素体钢包括10Cr9Mo1VNbN、10Cr9MoW2VNbBN、10Cr11MoW2VNbCu1BN、11Cr9Mo1W1VNbBN、07Cr2MoW2VNbB、08Cr2Mo1VTiB等。

6.2.2 管子的计算壁厚按下式进行计算:

![]()

式中:Sc——管子的计算壁厚(mm);

C1——管子壁厚负偏差的附加值(mm)。

6.2.3 管子壁厚负偏差附加值应符合下列规定:

1 对于管子规格以外径×壁厚标识的钢管,可按下式确定。

![]()

式中:m——管子产品技术条件中规定的壁厚允许负偏差,取百分数。

2 对于管子规格以最小内径乘以最小壁厚标识的钢管,壁厚负偏差值应等于零。

6.2.4 管子的取用壁厚,对于以外径乘以壁厚标识的管子,应根据管子的计算壁厚,按管子产品规格中公称壁厚系列选取;对于以最小内径乘以最小壁厚标识的管子,应根据管子的计算壁厚,遵照制造厂产品技术条件中有关规定,按管子壁厚系列选取。管子的取用壁厚应计入对口加工裕量,计入对口加工裕量的取用壁厚应符合下列规定:

1 对于以最小内径乘以最小壁厚标识的管子,取用壁厚不宜小于计算壁厚加0.5倍(0.25加上内径正偏差值)。

2 对于以外径乘以壁厚标识的管子,宜取用壁厚大于或等于计算壁厚加0.5倍外径正偏差值。

6.2.5 管子的管径偏差应取用相应的管子产品技术条件规定值。对于管子规格以最小内径乘以最小壁厚标识的无缝钢管,管径负偏差为零。

6.3 弯管弯头的强度

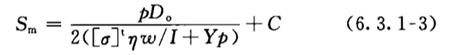

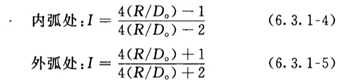

6.3.1 弯管和弯头的最小壁厚计算应符合下列规定:

1 弯管、弯头加工完成后的最小壁厚Sm应按下列公式进行计算:

1) 按外径确定壁厚时:

2)按内径确定壁厚时:

![]()

2 蠕变条件下,纵缝焊接弯管、弯头的最小壁厚应按下列公式进行计算:

式中:Ⅰ——弯管、弯头壁厚修正系数,侧壁弯曲中性线Ⅰ=1;

R——弯管、弯头弯曲半径(mm)。

6.3.2 已成形的弯管和弯头任何一点的实测壁厚,不得小于弯管相应点的计算壁厚,且外侧壁厚不得小于相连管子允许的最小壁厚Sm。

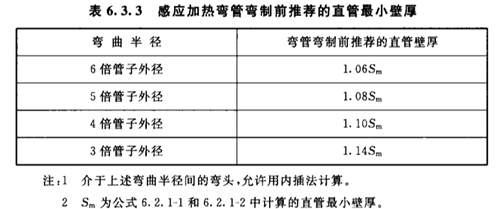

6.3.3 为补偿弯制过程中弯管外侧受拉的减薄量,感应加热弯制弯管用的管子壁厚可按表6.3.3推荐的壁厚。

6.3.4 弯管的弯曲半径宜为外径的3倍~5倍,热压弯管的圆度不应大于7%,冷弯弯管的圆度不应大于8%;对于主蒸汽管道、再热蒸汽管道及设计压力大于8MPa的管道弯管圆度不应大于5%。

6.4 支管连接的补强

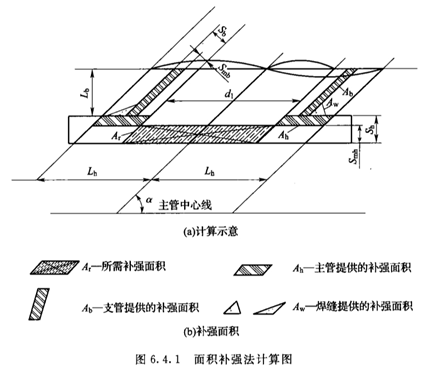

6.4.1 支管连接的面积补强法按图6.4.1计算时,应符合下列规定:

1 面积补强法适用于支管轴线与主管轴线夹角为45°~90°,承受持续内压荷载的补强计算,其补偿条件应按下式进行计算:

![]()

式中:Ar——主管开孔需要补强的面积(mm2);

Ah——补强范围内主管的补强面积(mm2);

Ab——补强范围内支管的补强面积(mm2);

Aw——补强范围内角焊缝面积(mm2)。

2 主管开孔需补强的面积Ar,应按下式进行计算:

![]()

3 主、支管补强面积应按下列公式进行计算:

式中:d1——主管上经加工的支管开孔沿纵向中心线的尺寸(mm);取[D0b-2(Sb-C)]/sinα;

Lh——主管有效补强范围宽度之半(mm);Lh取d1或(Sb-C)+(Sh-C)+![]() 两者中的较大者,但任何情况下不大于D0h;

两者中的较大者,但任何情况下不大于D0h;

Lb——支管有效补强范围(mm);Lh取2.5(Sb-C)或2.5(Sh-C)两者中的较小值;

Doh、Dob——主、支管外径(mm);

Sh、Sb——主、支管的实际壁厚(mm);

Smh、Smb——主、支管的最小壁厚(mm)。

4 补强面积的某些部分可由与主管材料不同的材料组成,但如果补强材料的许用应力小于主管材料的许用应力,则由补强材料提供的补强面积应按材料许用应力之比折算予以相应折减,对于使用高于主管许用应力的材料,不应计及其增强作用。

5 对于焊接的支管连接,除焊接材料外,不宜采用其他辅助材料进行补强。

6 用公式6.4.1-3和6.4.1-4计算主、支管的补强面积时,不得超出主管的有效补强宽度和支管的有效补强高度。

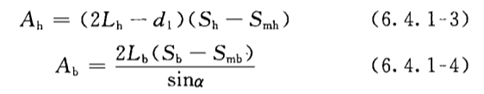

6.4.2 主管上多开孔的补强应符合下列规定:

1 多个支管的开孔最好布置成使其有效补强范围不相互重叠,开孔应按本规范第6.4.1条的规定进行补强;当必须按图6.4.2紧密布置时,应符合本条第2款至第4款的规定。

2 开孔应按本规范第6.4.1条的规定进行组合补强,其补强面积应等于单个开孔所需补强面积的总和。

3 在计算补强面积时,任何重叠部分面积不得重复计入。

4 多个相邻开孔采用组合补强时,这些开孔中的任意两个开孔中心间最小距离不应小于1.5倍的平均直径,且在两孔间的补强面积不应小于这两个开孔所需补强总面积的50%。

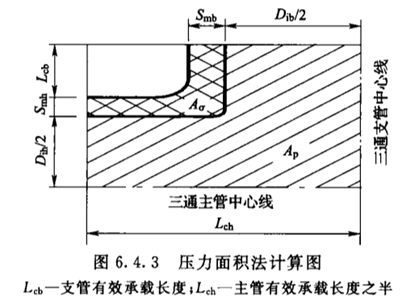

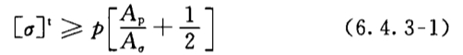

6.4.3 支管连接的压力面积法应符合下列规定:

1 压力面积法宜用于支管轴线与主管轴线夹角为90°,承受持续内压荷载,且采用挤压型式的支管连接的补强,以Ap为受压面积,Aσ为承载面积。按图6.4.3计算,计算时应符合下列规定:

1) 强度条件应符合下式规定:

2) 有效承载长度应按下列公式进行计算:

对于主管:

![]()

对于支管:

![]()

式中:Dih——主管内径(mm);

Dib——支管内径(mm);

Smh——主管所需的最小壁厚(mm);

Smb——支管所需的最小壁厚(mm)。

2 在计算承载面积Aσ时,应计入通用的成型方式造成的面积计算误差,取0.9的修正系数。

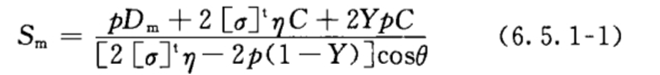

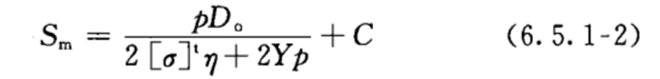

6.5 异径管

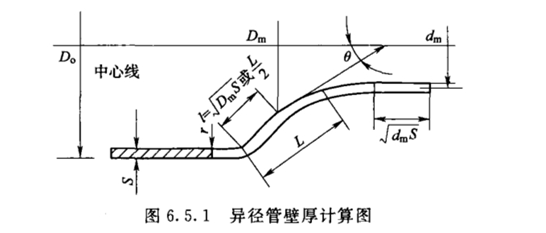

6.5.1 异径管成型件允许的最小壁厚Sm按图6.5.1计算时应取公式6.5.1-1和6.5.1-2的较大值:

或

式中:Dm——异径管平均直径(mm);为距大端ι处的圆锥端平均直径,计算中可取Dm=Do-S,![]() 或

或![]() ,二者取小值;

,二者取小值;

θ——异径管半锥角(°),计算中取15°;

C——壁厚的附加值,可按本规范6.2.1条的规定选取。

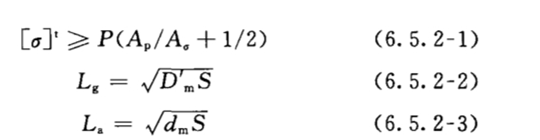

6.5.2 异径管与管道连接处的强度应按下列原则核算:

1 当曲率半径r不小于0.1Do,大端壁厚满足公式6.5.1-1和6.5.1-2时,大端强度不需核算。

2 小端强度应根据图6.5.2,按公式6.5.2-1~6.5.2-3进行强度核算。

式中:p——设计压力(MPa);

[σ]t——设计温度下材料的许用应力(MPa);

Ap——内压承受面积(mm2);

Aσ——应力承受面积(mm2);

dm——离弯曲段La处的平均直径,或取用小端连接管的平均直径(mm);

D'm——离弯曲段Lg处的平均直径,计算时可近似用大端连接管道平均直径Dm来代替(mm)。

6.5.3 异径管锥顶角不宜大于30°,外侧曲率半径不宜小于0.1Do。

6.6 法兰及法兰附件

6.6.1 法兰强度应分别按运行工况及螺栓预紧力进行计算,并计及流体静压力及垫片的压紧力。

6.6.2 螺栓法兰连接计算应包括下列各项:

1 垫片材料,型式及尺寸。

2 螺栓材料,规格及数量。

3 法兰材料,密封面型式及结构尺寸。

4 进行应力校核,计算中所有尺寸均不包括腐蚀裕量。

6.6.3 在确定法兰结构及尺寸时,应符合现行国家标准有关的规定,并与所连接阀门及设备接口相一致。

6.6.4 法兰及法兰连接计算应按现行国家标准《钢制管法兰连接强度计算方法》GB/T 17186或《钢制压力容器》GB 150的有关规定计算。

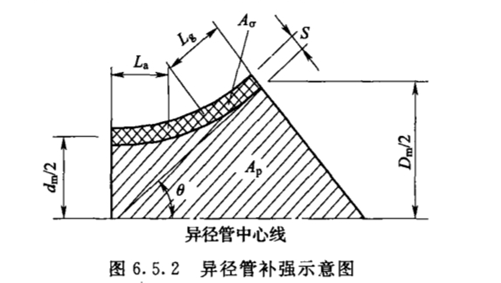

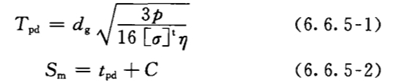

6.6.5 法兰盲板所需的厚度应按下列公式进行计算。

式中:Tpd——压力作用下的计算厚度(mm);

dg——垫圈内径(mm);

Sm——计人腐蚀余量的最小厚度(mm)。

6.7 封头及节流孔板

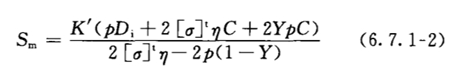

6.7.1 椭球型封头壁厚计算应符合下列规定:

1 最小壁厚Sm应按下列公式进行计算,取两者中的较大值。

或

式中:Di——封头内径(mm);

K'——与![]() 比值有关的修正系数,当椭球形封头的椭圆形状系数Do/2hi=2时,K'值可按图6.7.1查取,hi为椭圆短半径;

比值有关的修正系数,当椭球形封头的椭圆形状系数Do/2hi=2时,K'值可按图6.7.1查取,hi为椭圆短半径;

η——许用应力修正系数,封头无拼接时,η=1.0;有拼接时,η值按第6.2.1条取值;当设计温度在所用钢材的蠕变温度以上时,η=0.7;

[σ]t一一设计温度下材料许用应力(MPa);

p——设计压力(MPa);

C——腐蚀裕量附加厚度(mm)。

2 椭球型封头取用壁厚应按下式进行计算。

![]()

式中:St——椭球型封头取用壁厚(mm);

C2——钢板厚度负偏差附加值(mm),按照钢板产品技术条件中规定的板厚负偏差百分数确定。

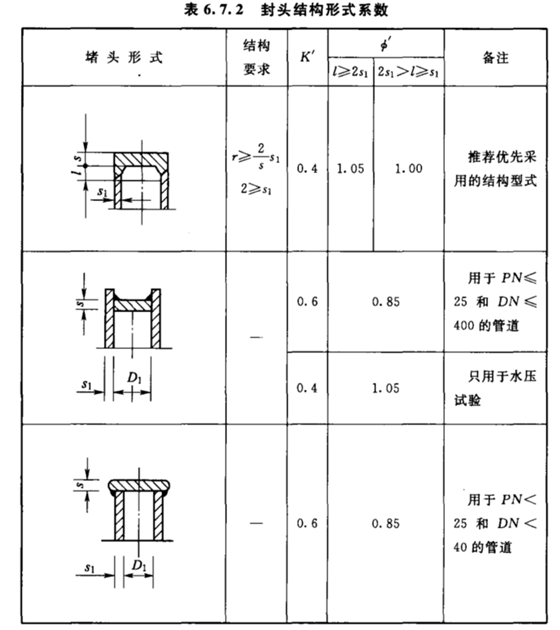

6.7.2 平封头壁厚应按下式进行计算:

式中:Di——封头内径(mm),取相连管道的最大内径;

K'、ф'——与封头结构有关的系数,可按表6.7.2选取;

[σ]t——设计温度下材料许用应力(MPa);

p——设计压力(MPa)。

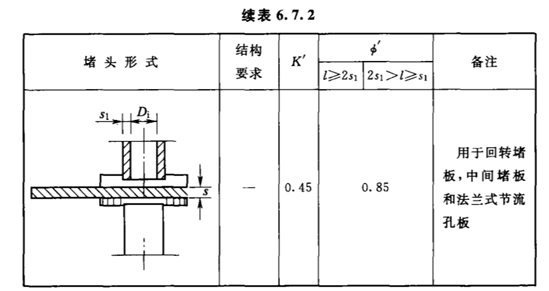

6.7.3 夹在两法兰之间的节流孔板,以及中间堵板、回转堵板的厚度计算,可按平封头的厚度计算公式计算,其K'值取0.45,焊接式节流孔板厚度可按平封头厚度计算公式,其K'值取0.6。

7 管径选择及水力计算

7.1 一般规定

7.1.1 管径的选择应根据运行中可能出现的最大流量和允许的最大压力损失来计算。

7.1.2 管道的压力损失应根据已确定的管径和介质流量进行计算。

7.1.3 疏水阀后的疏水管道,应按汽水混合物状态计算,选用管径初压不宜大于疏水阀前蒸汽压力的40%。

7.1.4 管道压力损失计算时,应留有5%~10%的裕量。

7.2 管径的选择

7.2.1 管径的选择应根据流体的性质、流量、流速及管道允许的压力损失等因素确定。

7.2.2 汽水管道管径计算应符合下列规定:

1 主蒸汽管道、再热蒸汽管道和高压给水管道等重要管道管径,宜通过优化计算确定。

2 单相流体的管道,应根据推荐的介质流速按下列公式进行计算。

或

式中:Di——管道内径(mm);

G——介质质量流量(t/h);

ν——介质比容(m3/kg);

ω——介质流速(m/s);

Q——介质容积流量(m3/h)。

3 对于汽水两相流体(如加热器疏水和锅炉排污等)的管道,应按本规范第7.4节两相流体管道的计算方法,求取管径或核算管道的通流能力。

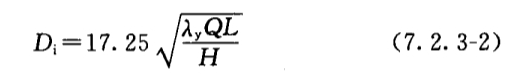

7.2.3 油管道管径计算应符合下列规定:

1 短距离输油管道应按下列公式计算:

1) 对单相流体的压力输送的燃油管道:

2) 对单相流体的自流燃油管道:

式中:Di——管道内径(mm);

Q——体积流量(m3/h);

G——介质质量流量(t/h);

ρ——介质密度(t/m3);

ω——介质流速(m/s);

λy——沿程阻力系数;

L——管道总展开长度(m);

H——管道始端与终端的高程差(m)。

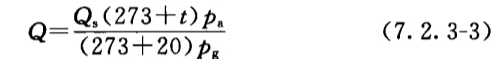

2 压缩空气管道管径应按公式7.2.2-2计算,其中Q按公式7.2.3-3计算:

式中:Q——工作状态下介质容积流量(m3/h);

Qs——在绝对压力101.3kPa,温度20℃状态下的基准容积流量(m3/h);

·49·

pg——工作压力(MPa);

pa——大气压力,取101.3kPa;

t——工作温度(℃)。

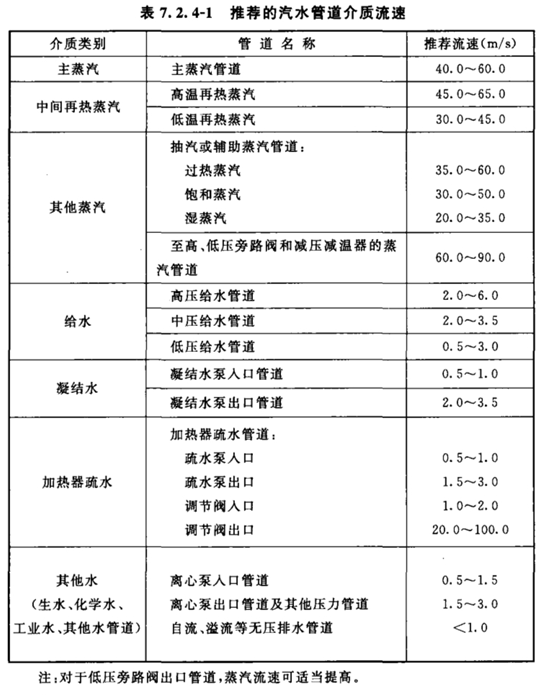

7.2.4 各类介质流速应符合下列规定:

1 汽水管道介质流速应按表7.2.4-1选取。

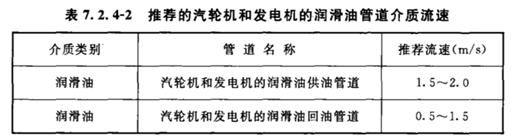

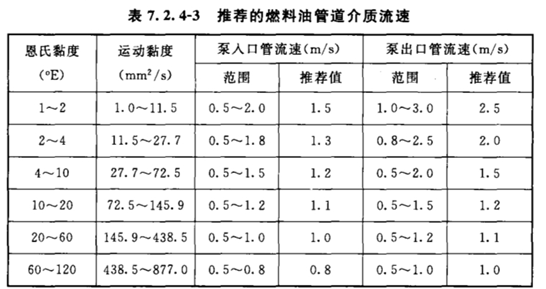

2 油管道介质流速应符合下列规定:

1) 润滑油管道的介质流速应满足汽轮机和发电机的要求,可按表7.2.4-2选取。

2) 锅炉的燃料油管道的介质流速应根据燃油黏度来确定,且最低流速不得小于0.5m/s,其推荐流速可按表7.2.4-3选取。

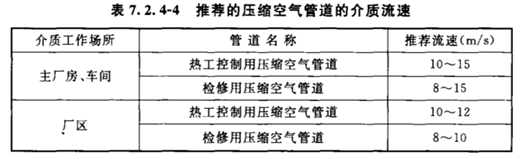

3 压缩空气管道的介质流速应根据工作压力、管道允许压力降和工作场所确定,其推荐流速可按表7.2.4-4选取。

7.3 单相流体管道系统压力损失

7.3.1 管道系统的压力损失应根据给定的管道布置、管径、介质流量及参数进行计算。

7.3.2 管道系统的压力损失应包括直管的沿程阻力损失和管道组成件的局部阻力损失。对于液体管道的压力损失,应计及终端和始端的高度差引起的压力损失,并应符合下列规定:

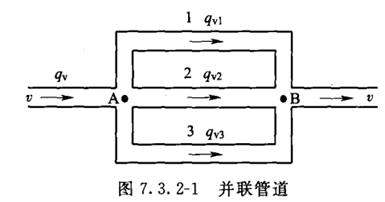

1 在两条阻力不同而管径相同的并联管道中,介质流量的分配应按下列公式进行计算。

式中:ξt1、ξt2——1、2管道的总阻力系数。

2 对于图7.3.2-1的并联管道,已知总流量qv,求各分管道中的流量可采取下列方法进行计算:

1) 根据管径、长度和管道粗糙度假设通过管路1的流量q'v1。

2) 由q'v1求出管路1的损失h'w1。

3) 由h'w1求通过管路2及管路3的流量q'v2和q'v3。

4) 假设总量流量qv按q'v1、q'v2与q'v3的比例分配给各分管道,则各分管道的计算流量应按下列公式计算:

5) 用计算流量qvl、qv2、qv3求取hf1、hf2、hf3以核对流量分配的正确性。计算结果应使各分管道的损失差别在允许的误差范围内。

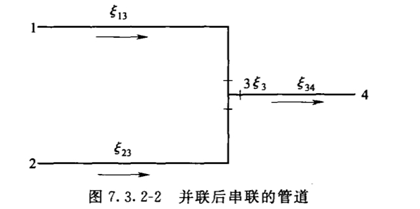

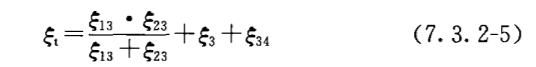

3 对于图7.3.2-2先并联后串联管道的总阻力系数,应按以下公式计算,三通的局部阻力系数按附录C计算:

式中:ξ13——1~3段管道总阻力系数;

ξ23——2~3段管道总阻力系数;

ξ3——3点处的阻力系数;

ξ34——3~4段管道总阻力系数。

4 先串联后并联的管道总阻力系数应按公式7.3.2-5计算,三通的局部阻力的阻力系数按附录C计算。

5 当管径不同时,应采用公式7.3.2-6折算到计算管径Di1下的阻力系数后才可使用公式7.3.2-1和7.3.2-5计算:

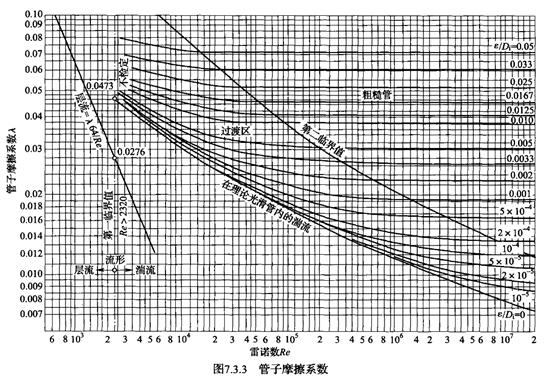

7.3.3 管子摩擦系数入可按雷诺数及管壁相对粗糙度![]() 可由图7.3.3查取,也可按下列方法计算:

可由图7.3.3查取,也可按下列方法计算:

1 当Re<2320为层流区时,可按式7.3.3-1计算。

![]()

2 当2320<Re<4000为层流向紊流过渡的不稳定区域,可由图7.3.3查取。

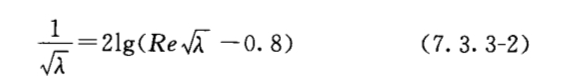

3 当400<Re<26.98<![]() 为紊流光滑管区时,可按式7.3.3-2计算。

为紊流光滑管区时,可按式7.3.3-2计算。

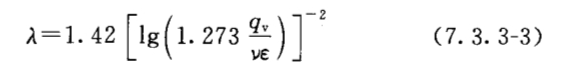

4 当26.98![]() <Re<4160

<Re<4160 为紊流粗糙管过渡区时,可按式(7.3.3-3)计算:

为紊流粗糙管过渡区时,可按式(7.3.3-3)计算:

式中:d2一一管道直径;

ε——管内壁等值粗糙度;

qv——体积流量(m3/h);

ν——介质比容(m3/kg)。

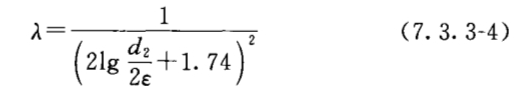

5 当4160![]() <Re为紊流粗糙管平方阻力区时,可按式7.3.3-4计算:

<Re为紊流粗糙管平方阻力区时,可按式7.3.3-4计算:

7.3.4 雷诺数应按下列公式计算,水和水蒸气黏度值应按本规范附录C的规定选取:

式中:Re——雷诺数;

ω——管内介质流速(m/s);

Di——管子内经(m);

r——介质运动黏度(m2/s);

μ——介质动力黏度(Pa·s);

ν——介质的比容(m3/kg)。

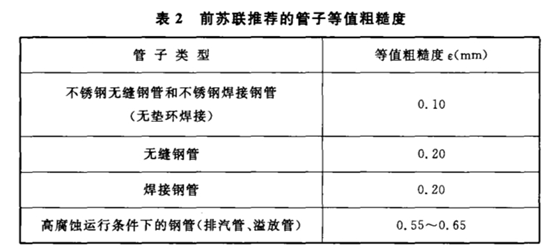

7.3.5 管壁相对粗糙度等于管子等值粗糙度ε与管子内径Di之比。在管内介质处于层流状态时,各种管子的等值粗糙度应按本,规范附录C的规定选取。

7.3.6 管道总阻力系数应按以下公式计算:

式中:ξt——管道总阻力系数;

λ——管道摩擦系数;

L——管道总展开长度(包括附件长度)(m);

Σξ1——管道局部阻力系数总和。

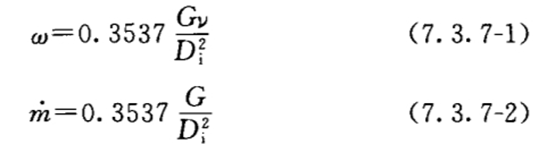

7.3.7 管内介质的流速和质量流速分别按下列公式计算:

式中:![]() ——管内介质的质量流速[kg/(m2·s)]。

——管内介质的质量流速[kg/(m2·s)]。

7.3.8 管内介质的动压力应按下列公式计算:

或

式中:pd——管内介质的动压力(Pa)。

7.3.9 整个管道的能量损失将分段计算出的能量损失叠加,应按以下公式计算:

式中:hf一一沿程阻力损失(m);

hj——局部阻力损失(m);

hw——管道内总阻力损失(m)。

7.3.10 液体管道的压力损失应按以下公式计算:

1 直管的摩擦阻力损失应按以下公式计算:

式中:△pf——直管的摩擦压力损失(MPa);

g——重力加速度(m/s2);

ω——平均流速(m/s);

ρ——流体密度(kg/m3)。

2 局部摩擦阻力损失可采用当量长度法或阻力系数法计算,并应按下列公式计算:

1) 当量长度法应按以下公式计算:

2) 阻力系数法应按以下公式计算:

式中:△pk一一局部的摩擦压力损失(Pa);

Le——阀门和管件的当量长度(m);

Kr——管件阻力系数。

3 液体管道总的压力损失应按下列规定进行计算:

1) 液体管道的终端和始端不存在高度差时,总的摩擦阻力损失应为直管的摩擦阻力损失和局部摩擦阻力损失之和,应按以下公式计算:

![]()

式中:△pt——管道总的摩擦阻力损失(Pa)。

2) 如果液体管道的终端和始端存在高度差,则液体管道的压力损失应按下列公式计算:

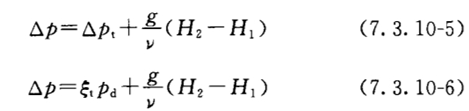

7.3.11 管道终端与始端介质比容比不大于1.6或压降不大于初压40%的蒸汽管道压力损失按下列规定计算:

1 管道的压力损失应按下列公式计算:

式中:ξt——管道总的阻力系数,包括沿程阻力系数和局部阻力系数之和;

ω——介质流速(m/s);

ν——介质的比容(m3/kg);当△p≤0.1p1时,可取已知的管道始端或终端比容;当0.1p1<△p≤0.4p1时,应取管道始端和终端比容的平均值。

2 蒸汽管道终端或始端压力及压降应按下列公式计算:

式中:pd1——管道始端动压力,以始端介质参数按式(7.3.8-1)或式(7.3.8-2)计算(Pa);

pd2——管道终端动压力,以始端介质参数按式(7.3.8-1)或。式(7.3.8-2)计算(Pa)。

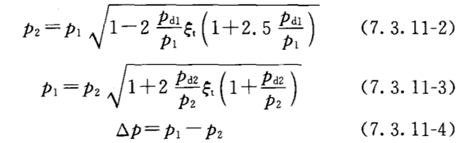

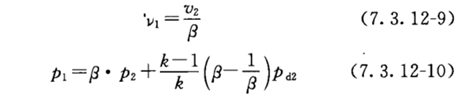

3 蒸汽管道终端或始端比容应按下列公式计算:

或

式中:β一一管道终端与始端介质比容比,![]() ;

;

b——管道始端与终端压力比,![]() ;

;

k——绝热指数,按第7.3.12条规定取值。

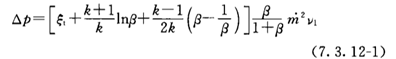

7.3.12 蒸汽管道终端和始端的介质比容比大于1.6或压降大于初压40%的蒸汽管道,压力损失应按下列规定计算:

1 蒸汽管道压力损失应按以下公式计算:

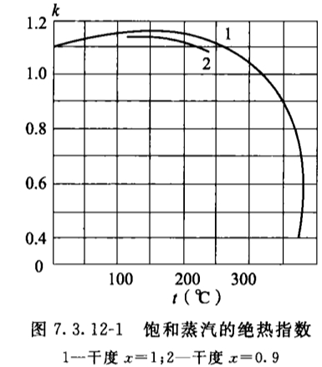

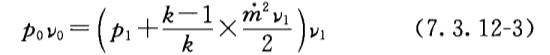

式中:k——绝热指数,对于过热蒸汽k取1.3,对于饱和温度为225℃的于饱和蒸汽k可取1.135,对于饱和温度为310℃的干饱和蒸汽k可取1.08,其他温度下饱和蒸汽的k值可按图7.3.12-1查取。

2 计算时首先应按临界压力或临界比容比判别管道内蒸汽的流动特性是亚临界流动还是临界流动,临界压力应按以下公式计算:

式中:pc——临界压力(Pa);

p0——始端滞止压力(Pa);

ν0——始端滞止比容(m3/kg)。

3 滞止参数p0、ν0根据管道始端介质流速,在焓熵图中求取,也可按下列公式计算,当计算锅炉安全阀排汽管道时,始端滞止参数可取安全阀入口处参数。

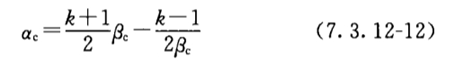

4 临界比容比应按下列公式计算:

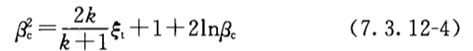

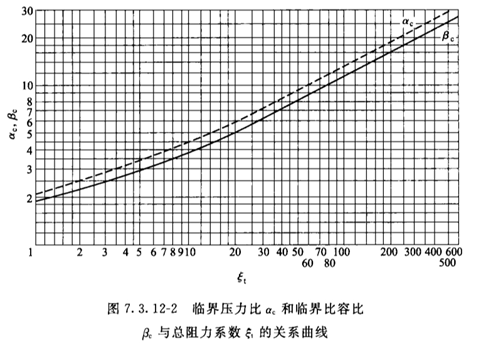

式中:βc——介质的临界比容与始端比容之比,![]() ,也可按图7.3.12-2查取。

,也可按图7.3.12-2查取。

5 蒸汽临界流速应按下列公式计算:

或

![]()

式中:ωc——临界流速(m/s)。

6 蒸汽管道当已知始端滞止参数p0、ν0、质量流速![]() 、管道总阻力系数ξt和末端空间压力p'时,应按下列方法计算:

、管道总阻力系数ξt和末端空间压力p'时,应按下列方法计算:

1) 按式7.3.12-2计算临界压力pc;

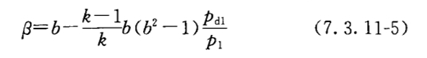

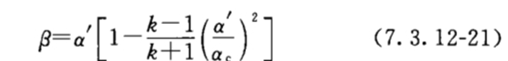

2) 当pc<p',则为亚临界流动,管道终端蒸汽压力p2取p',管道终端蒸汽比容应按以下公式计算:

![]()

介质比容比β按以下公式计算:

![]()

式中:pd2——管道终端动压力。

管道始端参数按下列公式计算:

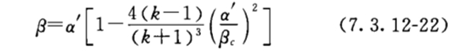

3) 如pc≥p',则为临界流动,管道终端蒸汽压力p2取pc,管道终端蒸汽比容按下列公式计算:

介质临界比容比βc按公式7.3.12-4计算或由图7.3.12-2查取。

介质临界压力比αc按公式7.3.12-12计算或由图7.3.12-2查取。

管道始端参数按下列公式计算:

式中:αc——临界压力比,αc=![]() ,可按公式7.3.12-12计算或由图7.3.12-2查取;

,可按公式7.3.12-12计算或由图7.3.12-2查取;

βc——介质临界比容比,按公式7.3.12-4计算或由图7.3.12-2查取。

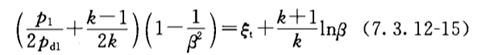

7 当已知始端参数p1、ν1、质量流速![]() 、管道总阻力系数ξt时,终端参数p2、ν2应按下列方法计算:

、管道总阻力系数ξt时,终端参数p2、ν2应按下列方法计算:

1) 按公式7.3.12-15计算管道终端与始端介质比容比β。

式中:pd1——管道始端动压力。

2) 按公式7.3.12-4计算βc值。

3) 如β<βc,则为亚临界流动,管道的终端参数按下列公式计算:

4) 当β=βc,则为临界流动,按公式7.3.12-18计算临界压力比αc,按下列公式计算管道终端参数。

5) 如β>βc,表示给定的条件不成立,即在给定的始端参数和总阻力系数达不到给定的质量流速值。

8 蒸汽管道当已知始端参数力p1、ν1、管道总阻力系数ξt和末端空间压力p'时,质量流速![]() 应按下列方法计算:

应按下列方法计算:

1) 计算比值α'=![]() ;

;

2) 按公式7.3.12-12计算出的αc;

3) 当α'<αc,则为亚临界流动(p2=p'),管内介质质量流速应按下列公式计算:

式中:β——末端与始端介质比容比,可按式7.3.12-21或7.3.12-22进行近似计算,近似的β值可按式7.3.12-22求出近似的质量流速m,再按式7.3.12-8求出管道终端介质比容ν2,按β=ν2/ν1计算出较准确的β值后,代入式7.3.12-22修正![]() 值。

值。

或

式中:α'——管道始端压力与末端压力空间压力比。

4) 当α'≥αc,则为临界流动,管内介质质量流速按下式计算。

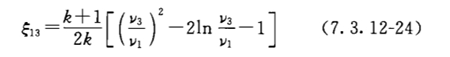

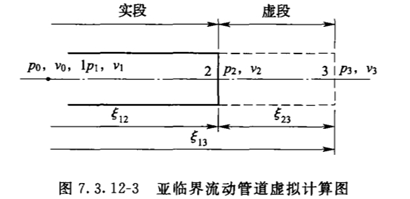

9 对于终端为亚临界流动的蒸汽管道,可按图7.3.12-3采用虚拟法计算,即设想将管道按等截面延长,其后必能找到一点“3”,该点在流量不变的条件下为临界状态。

1) 图7.3.12-3中“3”点处参数p3、ν3按公式7.3.12-2和公式7.3.12-11计算;

2) 图7.3.12-3中1段~3段的阻力系数ξ13按公式7.3.12-24计算:

3) 图7.3.12-3中2段~3段的阻力系数ξ23按公式7.3.12-25或7.3.12-26计算:

![]()

或

4) 计算出以上的参数后,根据不同的已知条件采用本条第2~5款中的方法,可求出“2”点或“1”点处的介质参数。

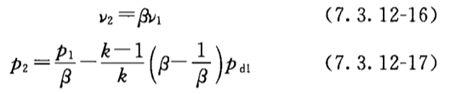

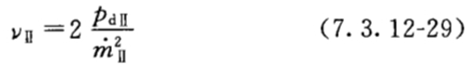

10 上述各式仅适用于介质质量流速![]() 不变的情况下,当质量流速不同时,可按不同的质量流速分段顺序计算,每个局部变换后管道的始端压力应计入局部变换处(异径管或三通)动压力的改变。

不变的情况下,当质量流速不同时,可按不同的质量流速分段顺序计算,每个局部变换后管道的始端压力应计入局部变换处(异径管或三通)动压力的改变。

1) 当![]() ,

,![]() ,a>1,c<0.03时,蒸汽管道局部变换后的始端压力按下式计算:

,a>1,c<0.03时,蒸汽管道局部变换后的始端压力按下式计算:

局部变换后管道始端静压力按下式计算:

![]()

式中:pⅡ一一局部变换后管道始端的蒸汽压力(Pa);

pⅠ——局部变换前管道末端的蒸汽压力(Pa);

PdⅠ——局部变换前管道末端的蒸汽动压力(Pa);

PdⅡ——局部变换后管道始端的蒸汽动压力(Pa);·

△pⅠ-Ⅱ——局部变换前后的蒸汽阻力(Pa)。

局部变换后始端蒸汽比容按下式计算:

式中:νⅡ——局部变换后管道始端的蒸汽比容(m3/kg);

![]() ——局部变换后管道始端的质量流速[kg/(cm2·s)]。

——局部变换后管道始端的质量流速[kg/(cm2·s)]。

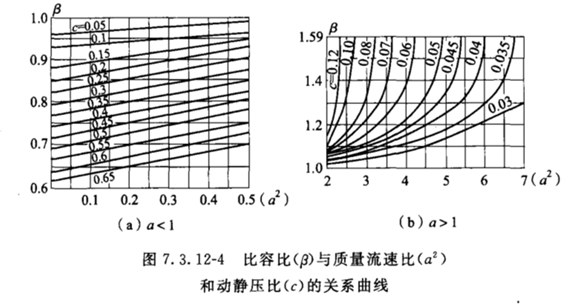

2) 当a<1,c≥0.05或a>1,c≥0.03时,可按式7.3.12-30计算局部变换后管道始端与局部变换前管道始端的介质比容比,或由图7.3.12-4查取β值。

![]()

β值求出后局部变换后管道始端参数按下列公式计算:

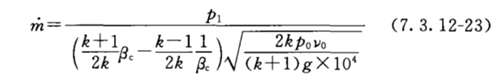

11 蒸汽在通过异径管向大直径管道流动时,也有达到临界流速的可能。异径管变换后始端的全压应大于或等于后段管子阻力和管子末端背压所形成的压头加上相应于大端的异径管的阻力所形成的压头之和。

![]()

式中:p"——后段管子阻力和管子末端背压所形成的压头(Pa);

ξ'Ⅱ——相应于大端的异径管的阻力系数,![]() ,其中,ξⅡ可由附录C查取;di为异径管的小端内径。

,其中,ξⅡ可由附录C查取;di为异径管的小端内径。

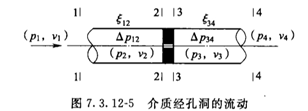

12 蒸汽管道上的孔板,可根据图7.3.12-5按下列方法计算:

1) 首先由给定的![]() 、p1、ν1、ξ12按本规范第7.3.11条或第7.3.12条的规定,确定孔板前的蒸汽参数p2、ν2,以及按给定的

、p1、ν1、ξ12按本规范第7.3.11条或第7.3.12条的规定,确定孔板前的蒸汽参数p2、ν2,以及按给定的![]() 、p4、ν4、ξ34确定孔板后的蒸汽参数p3、ν3。

、p4、ν4、ξ34确定孔板后的蒸汽参数p3、ν3。

2) 孔板的压降按下式计算:

![]()

式中:△pm——孔板的压降(Pa)。

3) 孔板的阻力系数ξm按下式计算:

式中:ξm一一相应于孔板前介质流速的阻力系数。

4) 蒸汽管道上孔板孔径按下列规定计算:

按本款第3)项计算出的阻力系数ξm以及比值![]() ,由附录C中的图C.3.1-11查取

,由附录C中的图C.3.1-11查取![]() 值,孔板的孔径按公式7.3.12-37计算。

值,孔板的孔径按公式7.3.12-37计算。

式中:dk——孔板的孔径(mm);

Di——蒸汽管子内径(mm)。

也可使用上述方法确定调节阀的喉部面积和阻力系数。

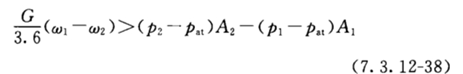

13 对于开式排放的排汽管道,必须避免在疏水盘处发生蒸汽反喷,排汽管不反喷应根据图7.3.12-6按下列公式计算:

式中:G——介质质量流量(t/h);

pat——大气压力(Pa);

A——管道截面积(m2);

A1——截面1处管道截面积(m2);

A2——截面2处管道截面积(m2)。

ω1——1点处介质流速(m/s);

ω2——2点处介质流速(m/s)。

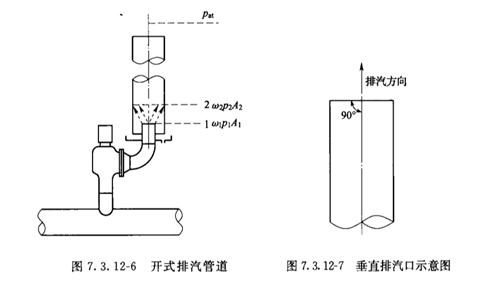

1) 与管子端面垂直的排气口或管段进出口断面处的排汽反力,应根据图7.3.12-7按下式计算:

式中:Fi——断面i处的反力(N);

Gi——断面i处的介质流量(t/h);

ωi——断面i处的介质流速(m/s);

pi——断面i处的介质压力(Pa);

pa——当地大气压(Pa);

Ai——断面i处的流通面积(m2)。

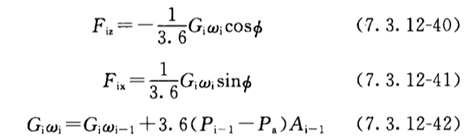

2) 排汽口为斜切口,斜切部分入口为亚临界流动时,其排汽反力应根据图7.3.12-8按公式7.3.12-39计算,若为临界流动时,应按下列公式计算:

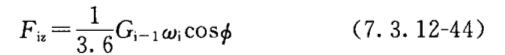

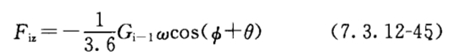

式中:Fiz一一z向分力(N);

Fix——x向分力(N);

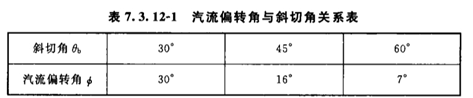

ф——汽流与管道轴线的偏转角,可按表7.3.12-1选取;其中Giωi可按式7.3.12-42计算:

ωi-1——i-1断面处的介质流速(m/s);

pi-1——i-1断面处的介质压力(Pa);

Ai-1——i-1断面处的流通面积(m2)。

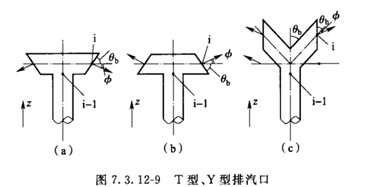

3) T型、Y型排气口的排汽反力,可根据图7.3.12-9按下列方法计算:

Ta型排汽口

Tb型排汽口:

Y型排汽口:

公式7.3.12-43~7.3.12-45中的Gi-1ωi;可按式7.3.12-46计算。

![]()

7.3.13 压缩空气管道的压力损失应符合下列规定:·

1 压缩空气管道的压力损失仅包括直管的摩擦阻力损失和局部摩擦阻力损失,终端和始端的高度差引起的压力损失为零。

2 直管的摩擦阻力损失应按下列公式计算:

式中:△P1一一直管的摩擦压力损失(MPa);

L——管道总展开长度(m);

g——重力加速度(m/s2);

Di——管子内径(m);

ω——工作状态下的介质流速(m/s);

ρ——介质密度(kg/m3);

λ——管道摩擦系数。

3 局部阻力损失应按下列公式计算:

或

式中:∑ξ——管道中各管件、阀门的局部阻力系数之和;

ΣLd——管道中的管件、阀门的当量长度之和。

4 压缩空气管道总的压力损失应按下列公式计算:

![]()

7.4 两相流体管道系统压力损失

7.4.1 本节适用于介质为饱和水和压力损失较大的高压饱和蒸汽两相流体的管道,主要用于确定管道的通流能力。

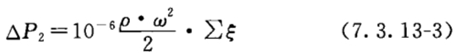

7.4.2 管道的通流能力应按下式计算:

![]()

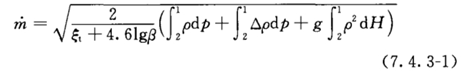

7.4.3 两相流介质质量流速应按下列规定计算:

1 质量流速应按下式计算:

式中:ρ——介质密度(kg/m3);

β——管道终端与始端介质比容比;

dp——介质压力变化(Pa);

dH——管道高度变化(m);

积分限1——管道始端参数;

积分限2——管道终端参数。

2 ![]() 值按下列规定计算:

值按下列规定计算:

1) 假设管道终端压力为p2,并将p1和p2压力范围分为相当数量的间隔:p2-pⅠ、pⅠ-pⅡ、pⅡ-pⅢ……pn-p1。

2) 任一点压力(pⅡ)下的计算千度应按以下公式计算:

式中:h1——介质始端焓(kJ/kg);

hn、rn一一在压力pn下饱和水的焓和汽化潜热(kJ/kg)。

3) 任一点汽水混合物的比容按公式7.4.3-3计算。

![]()

式中:ν"n、ν'n一一在压力pn下饱和蒸汽和饱和水的比容(m3/kg)。

4) ![]() 值按公式74.34计算。

值按公式74.34计算。

式中:ρn——各区间段介质密度(kg/m3);

pn——各区间段介质压力(Pa)。

3 ![]() 应按下列规定计算:

应按下列规定计算:

1) 按公式7.4.3-5近似计算。

![]()

式中:H1、H2一一垂直管段始、末端的标高(m);

ρm——垂直管段中沸水的平均密度(m3/kg),取值分别如下:

当p1≥10.0MPa时,ρm=0.85ρ1;.

当p1=4.5MPa时,ρm=0.9ρ1;

当p1≤1.0MPa时,ρm=ρ1;

当p1介于上述压力之间时,可采用内插法求ρm。

2) 较精确计算。

首先按第7.4.4条规定近似求出![]() ,令

,令![]() ,再按式7.4.3-6计算垂直管末端的介质密度ρe值。

,再按式7.4.3-6计算垂直管末端的介质密度ρe值。

式中:ρ1——管道入口的介质密度(kg/m3);

ρ2——管道出口的介质密度(kg/m3)。

假设垂直管段末端压力的变化范围,计算出各压力下所对应的饱和水密度ρ,作辅助曲线A=![]() =

=![]() 。B和C线交点下的压力即为垂直末端压力ρm,如ρm在假定的压力范围内,用内插法求出管段末端介质密度ρm值,代入下式计算。

。B和C线交点下的压力即为垂直末端压力ρm,如ρm在假定的压力范围内,用内插法求出管段末端介质密度ρm值,代入下式计算。

3) 当计算饱和蒸汽管道时 项可不计入。

项可不计入。

4 ![]() 值应按下列规定计算:

值应按下列规定计算:

1) 可按式7.4.3-8计算。

可按式7.4.3-8计算。

式中:脚标m一一平均压力![]() 下的介质参数;

下的介质参数;

脚标1——介质始端的参数;

脚标2——介质末端的参数。

2) ![]() 的结果为

的结果为![]() 的函数,可将

的函数,可将![]() 值作为未知量代入式7.4.3-1中解方程求m值。

值作为未知量代入式7.4.3-1中解方程求m值。

3) 当管道出口介质排出速度ω2<120m/s时,![]() 项可不计入。

项可不计入。

5 lgβ值应按下列规定计算:

1) 假定p2值,按式7.4.3-9计算末端比容ν2:

式中:x2——介质末端干度。

2) lgβ值按式7.4.3-10计算:

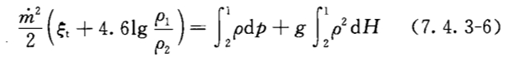

7.4.4 管内介质的临界质量流速应按下列规定计算:

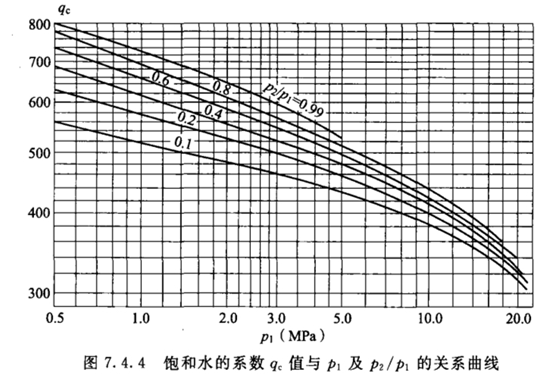

1 按式7.4.4-1近似计算:

式中:qc——系数,可按图7.4.4查取;

P2——管子终端压力(Pa)。

2 按下列规定进行较精确计算:

1) 可按公式7.4.4-2计算质量流速:

式中:△p——管道终端压力p2(pc)与“水和水蒸气热力学性质图标”中最接近压力级的差值(其值约为p2的2%~5%)(Pa);

△ν——在△p范围内按等熵膨胀所得的比容增量(m3/kg);

脚标s一一等熵。

2) 公式7.4.4-2中△ν值可按下列规定计算:

首先按公式7.4.4-3计算压力为pc时介质的干度x:

式中:![]() 一一质量流速[kg/(m2·s)],计算时可先按近似计算法估取;

一一质量流速[kg/(m2·s)],计算时可先按近似计算法估取;

h1——始端焓值(kJ/kg);

h2——压力为p时的饱和水(kJ/kg);

r2——压力为pc时的汽化潜热(kJ/kg)。

然后按公式7.4.4-4计算蒸汽的干度变量△x。

式中:x——压力为pc时蒸汽的干度,按式7.4.4-3求值;

s"△、s'△——压力为pc-△p时饱和蒸汽和饱和水的熵[kJ/(kg·K)];

s"、s'——压力为pc时饱和蒸汽和饱和水的熵[kJ/(kg·K)]。

比容增量△ν按式7.4.4-5计算。

式中:ν"、ν'一一压力为pc时饱和蒸汽和饱和水的比容(m3/kg);

ν"△、ν'△——压力为pc-△p时饱和蒸汽和饱和水的比容(m3/kg);

△x——在等熵膨胀条件下蒸汽的干度变量,按公式7.4.4-4求值。

7.4.5 在假定p2值后,按公式7.4.3-1和按公式7.4.4-1或按公式7.4.4-2计算求出的![]() 和

和![]() 值应该相等(或相差很小),当没达到此条件,表明p2值假定的不合理,重新假定pc值进行上述计算,直至求出的

值应该相等(或相差很小),当没达到此条件,表明p2值假定的不合理,重新假定pc值进行上述计算,直至求出的![]() 和

和![]() 值相等(或相差很小)时为止。对于第一次计算结果,如果

值相等(或相差很小)时为止。对于第一次计算结果,如果![]() <

<![]() ,表明p2值假定得偏小,如

,表明p2值假定得偏小,如![]() >

>![]() ,表明p2值假定得偏大。

,表明p2值假定得偏大。

7.5 节流孔板孔径计算

7.5.1 水管道上的节流孔板孔径应按以下公式计算:

式中:dk一一节流孔板的孔径(mm);

G——通过孔板的流量(t/h);

ρ——水的密度(kg/m3);

△ρ——孔板前后压差(MPa)。

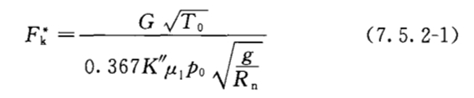

7.5.2 蒸汽管道上的节流孔板应按下列规定计算:

1 节流孔板后的压力P2k,与孔板前的滞止压力p0k之比![]()

![]() ,当ε2达到

,当ε2达到![]() 时,蒸汽为临界流动。对于过热蒸汽(绝热指数k=1.3,εc=0.546;对于欠饱和蒸汽绝热指数k=1.135,εc=0.577。

时,蒸汽为临界流动。对于过热蒸汽(绝热指数k=1.3,εc=0.546;对于欠饱和蒸汽绝热指数k=1.135,εc=0.577。

2 当蒸汽为临界流动时,节流孔板空洞面积![]() 应按以下公式计算:

应按以下公式计算:

式中:![]() ——临界流动时,节流孔板孔洞面积(mm2);

——临界流动时,节流孔板孔洞面积(mm2);

G——通过孔板的流量(t/h);

p0——孔板前的滞止压力(MPa);

To——孔板前的滞止温度(K);

g——重力加速度,取为9.81(m/s2);

Rn——气体常数,对于水蒸气取47;

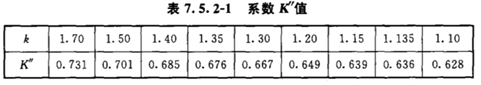

K"——系数,可按绝热指数k值计算,也可由表7.5.2-1查取;

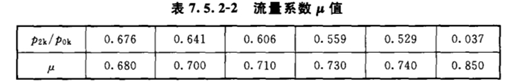

μ1——流量系数,应根据孔形和压差试验确定,可近似按带锐边孔洞由表7.5.2-2查取。

3 当蒸汽为亚临界流动时,即p2k/p0k>εc时,孔洞面积Fk应按以下公式计算:

式中:![]() 一一临界流动条件下所需的孔洞面积(mm2);但在计算中μ值应按实际

一一临界流动条件下所需的孔洞面积(mm2);但在计算中μ值应按实际![]() 值由表7.5.2-2查取;

值由表7.5.2-2查取;

qb——比流量,qb=![]()

4 当孔为圆孔时,Fk或![]() 应按下式计算:

应按下式计算:

![]()

式中:dk一一节流孔板的孔径(mm);

F——蒸汽临界流动时的![]() 或亚临界流动的Fk。

或亚临界流动的Fk。

7.6 安全阀的选择计算

7.6.1 装设在锅炉汽包、过热器、再热器等处的安全阀,在缺乏制造厂资料时,或者对于设计压力大于1MPa的蒸汽管道或容器上的安全阀,可按公式7.6.1-1和7.6.1-2计算其流通能力或在给定通流量下确定安全阀个数。

1 排放汽源为过热蒸汽时,安全阀的通流量应按下式计算:

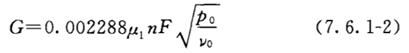

2 排放汽源为饱和蒸汽,安全阀的通流量应按下式计算:

式中:G——介质质量流量,这里指安全阀的通流量(t/h);

p0——始端滞止压力,这里指蒸汽在安全阀前的滞止绝对压力(MPa);

ν0——始端滞止比容,这里指蒸汽在安全阀前的滞止比容(m3/kg);

n——并联装设的安全阀数量(个);

μ1——安全阀流量系数,应由试验确定或按制造厂资料取值;可取μ1=0.9;

F——每个安全阀流通界面的最小断面积,其值应根据制造厂资料按公式7.6.2-2或7.6.2-3确定。

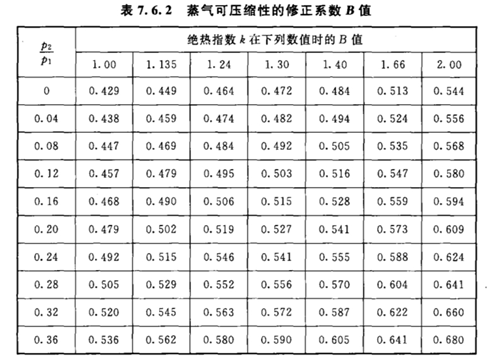

7.6.2 排放压力为1MPa及以下的蒸汽管道或压力容器,应按下列规定计算安全阀的通流能力或在给定通流量下确定安全阀个数:

1 安全阀的通流能力或在给定通流量下安全阀数量应按下式计算:

式中:p2——蒸汽在安全阀后的绝对压力(MPa);确定p2时,应计入阀后管道及附件的阻力;

μ2——安全阀流量系数,应由试验确定或按制造厂资料取值;可取μ2=0.6;

B——蒸汽可压缩性的修正系数,与绝热指数k,压力比p2/p0,阻力等因数有关。对于水,取B=1;对于蒸汽,可按表7.6.2查取。

2 对于全启式安全阀,F值应按下式计算:

式中:d——安全阀最小通流界面直径(mm)。

3 对于微启式安全阀,F值应按下式计算:

![]()

式中:h一一安全阀阀杆升程(mm)。

8 管道布置

8.1 一般规定

8.1.1 管道的布置应满足工艺流程、安全生产、经济运行和环境保护的要求。

8.1.2 管道的布置应满足总体布置、安装、运行及维修的要求。

8.1.3 管道布置应合理规划,做到整齐有序,可能条件下的美观。

8.1.4 厂房内管道的布置应结合设备布置及建筑结构情况进行,充分利用建筑结构设置管道的支吊装置。

8.1.5 厂房外管道应结合道路、消防和环境等条件合理布置。

8.1.6 小管径与大管径或与刚度较大的管子连接,小管径管子应具有足够的柔性。

8.2 汽水管道

8.2.1 汽水管道布置应符合下列规定:

1 汽水管道宜架空或地上布置,如确有必要可埋地布置或敷设在管沟内,当需要埋地布置时应符合本规范第8.2.8条的有关规定。

2 汽水管道的布置应使管系任何一点的应力值在允许的范围内;应充分利用管系的自补偿能力,在满足管系应力要求的条件下尽量减少补偿管段;应防止出现由于刚度较大或应力较低部分的弹性转移而产生局部区域的应变集中。

3 汽水管道阀门、流量测量装置、蠕变测量截面等的布置应便于操作、维护和检测。

8.2.2 管道布置的净空高度及间距应符合下列规定:

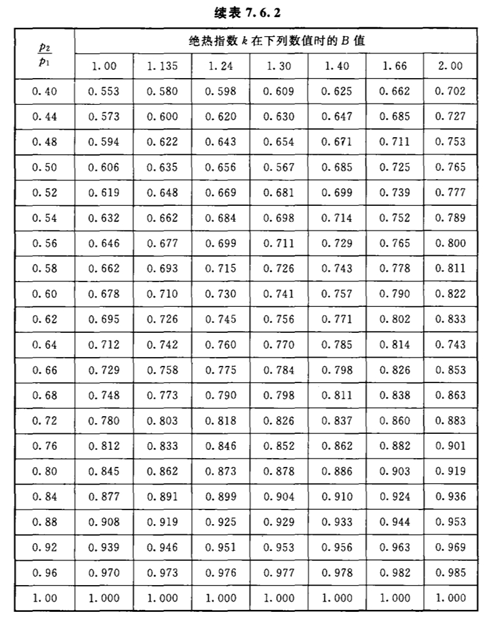

1 当管道横跨人行通道上空时,管子外表面或保温表面与通道地面(或楼面)之间的净空距离,不应小于2000mm。当通道需要运送设备时,其净空距离必须满足设备运送的要求。

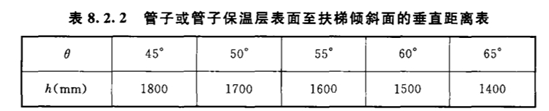

2 当图8.2.2中管道横跨扶梯上空时,管子外表面或保温表面至管道正下方踏步的距离H不应小于2200mm,至扶梯倾斜面的垂直距离h,应根据扶梯倾斜角θ的不同,分别不应小于表8.2.2所列数值:

3 当管道在直爬梯的前方横越时,管子外表面或保温表面与直爬梯垂直面之间净空距离,不应小于750mm。

4 布置在地面、楼面或平台上的管道与地面之间的净空距离,应符合下列规定:

1) 不保温的管道,管子外壁与地面的净空距离,不应小于350mm。

2) 保温的管道,保温表面与地面的净空距离,除特殊要求外不应小于300mm。

3) 管子靠地面侧没有焊接要求时,上述净空距离可适当减小。

5 管道与墙、梁、柱及设备之间的净空距离,宜符合下列规定:

1) 不保温的管道:管子外壁与墙之间的净空距离不宜小于200mm.

2) 保温的管道:保温表面与墙之间的净空距离不宜小于150mm.

3) 管道与梁、柱、设备之间的局部距离,可按管道与墙之间的净空距离减少50mm。

6 对于平行布置的管道,两根管道之间的净空距离,应符合下列规定:

1) 不保温的管道,两管外壁之间的净空距离,不应小于200mm.

2) 保温的管道,两管保温表面之间的净空距离,不应小于150mm.

7 当管道有冷热位移时,第4款~第6款规定的各项间距,在计入管道位移后不应小于50mm。

8 多层管廊的层间距离应满足管道安装要求。

8.2.3 管道具体布置要求应符合下列规定:

1 介质的主流不宜在三通内变换方向。

2 当主蒸汽管道、再热蒸汽管道或背压机组的排汽管道为偶数时,宜采用对称式布置。

3 对于两相流管道,当介质流动方向由下向上时,宜先水平后垂直布置;当介质流动方向由上向下时,宜先垂直后水平布置。

4 当蒸汽管道或其他热管道布置在油管道的阀门、法兰或其他可能漏油部位的附近时,应将其布置于油管道上方。当必须布置在油管道下方时,油管道与热管道之间,应采取可靠的隔离措施。

5 与水泵连接管道的布置应符合下列规定:

1) 管道应有足够的柔性,以减少管道作用在泵接口处的应力和力矩。

2) 大型贮罐至水泵管道的布置,应适应贮罐基础与水泵基础沉降的差别。

3) 入口管道的布置应满足泵净正吸入压头的要求。

6 水平管道的安装坡度,应根据疏放水和防止汽机进水的要求确定,并计及管道冷、热态位移对坡度的影响,蒸汽管道的坡度方向宜与汽流方向一致。各类管道的坡度,应符合下列规定:

1) 蒸汽管道:温度小于430℃时,i≥0.002;温度大于或等于430℃时,i≥0.004;

2) 水管道:i≥0.002;

3) 疏水、排污管道:i≥0.003。

4) 低压给水管道:i≥0.15。

5) 各类母管:i=0.001~0.002。

6) 自流管道的坡度,应按公式8.2.3计算:

式中:λ一一管道摩擦系数;

Di——管子内径(mm);

ωm——管道平均流速(m/s)。

7) 主蒸汽管道、再热蒸汽管道、抽汽管道、汽轮机汽封蒸汽管道和汽轮机本体疏水管道的疏水坡度方向及坡度应符合本规范8.2.5条第6款的规定。

7 以下区域的管道布置不应妨碍设备的维护及检修:

1) 需要进行设备维护的区域。

2) 设备检修起吊需要的区域,包括整个起吊高度及需要移动的空间。

3) 设备内部组件的抽出及设备法兰拆卸需要的区域。

4) 设备吊装孔区域。

8 在水平管道交叉较多的地区,宜按管道的走向划定纵横走向的标高范围,将管道分层布置。

9 管道的布置,应保证支吊架的生根结构、拉杆、弹簧等与管子保温层不相碰撞。

10 沿墙布置的管道,不应妨碍门窗的启闭。

11 管道穿过安全隔离墙时应加套管。在套管内的管段不得有焊缝,管子与套管间的间隙应用阻燃的软质材料封堵严密。

8.2.4 管道组成件布置应符合下列规定:

1 两个成型管件相连接时,宜装设一段直管,其长度可按下列规定选用:

1) 对于公称尺寸小于DN 150的管道,大于或等于150mm;

2) 对于公称尺寸小于或等于DN 500且大于或等于DN 150的管道,大于或等于200mm;

3) 对于公称尺寸大于DN 500的管道,大于或等于500mm;

4) 当直管段内有支吊架或疏水管接头时,还应根据需要适当加长。

2 在三通附近装设异径管时,对于汇流三通,异径管应布置在汇流前的管道上;对于分流三通,异径管应布置在分流后的管道上。

3 水泵入口水平管道上的偏心异径管,当泵入口管道由下向上水平接入泵时,应采用偏心向下布置;当泵入口管道由上向下水平接入泵时,应采用偏心向上布置。

4 主蒸汽和再热蒸汽管道上的水压试验阀或其他隔离装置应靠近过热器出口和再热器进、出口侧布置。

5 在介质温度为450℃以上的主蒸汽和高温再热蒸汽管道上,应在适当位置设置三向位移指示器。

6 阀门的布置应符合以下规定:

1) 便于操作、维护和检修。

2) 应按照阀门的结构、工作原理、介质流向及制造厂的要求确定阀门及阀杆的安装方式。

3) 重型阀门和规格较大的焊接式阀门,宜布置在水平管道上,门杆宜垂直向上;当必须装设在垂直管道上时应取得阀门制造厂的认可。

4) 法兰连接的阀门或铸铁阀门,应布置在管系弯矩较小处。

5) 水平布置的阀门,除有特殊要求外,阀杆不宜朝下。

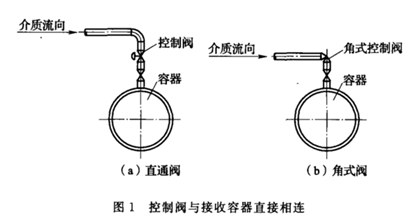

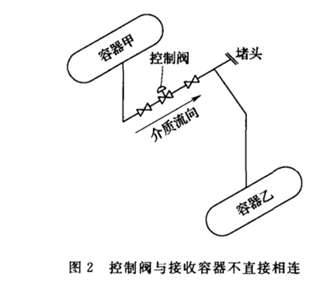

6) 存在两相流动的管系,调节阀或疏水阀的位置宜接近接受介质的容器。如果条件许可,调节阀或疏水阀应直接与接受介质的容器连接。

7) 阀门宜布置在管系的热位移较小位置。

8) 抽汽管道的动力止回阀及电动隔断阀宜靠近汽轮机抽汽口布置,止回阀的布置位置应取得汽轮机制造厂的认可。

7 阀门手轮的布置应符合以下规定:

1) 布置在垂直管段上直接操作的阀门,操作手轮中心距地面(或楼面、平台)的高度,宜为1300mm。

2) 对于图8.2.4平台外侧直接操作的阀门,呈水平布置的操作手轮中心或呈垂直布置手轮平面离开平台的距离△,不宜大于300mm。

3)任何直接操作的阀门手轮边缘,其周围至少应保持有150mm的净空距离。

4)当阀门不能在地面或楼面进行操作时,应装设阀门传动装置或操作平台。传动装置的操作手轮座,应布置在不妨碍通行的地方,并且万向接头的偏转角不应超过30°,连杆长度不应超过4m。

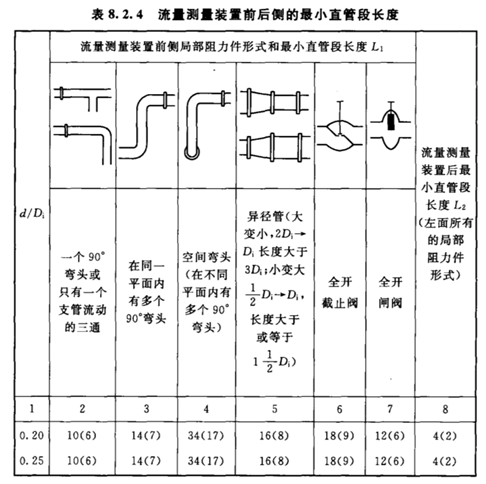

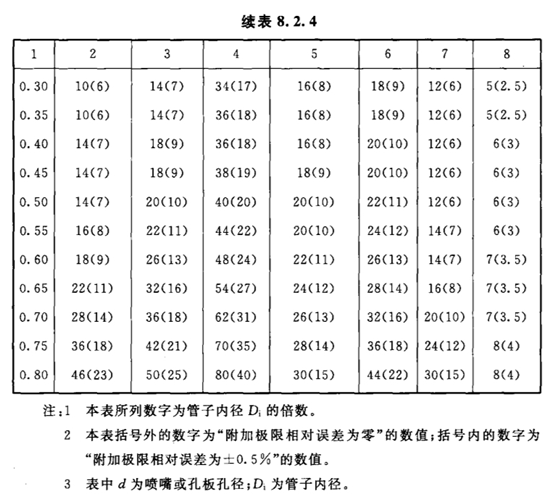

8 流量测量装置前后应有一定长度的直管段。流量测量装置前后允许的最小直管段长度内,不宜装设疏水管或其他接管座。直管段长度可按表8.2.4查取,但必须满足流量测量元件制造厂的要求。

9 汽轮机旁路阀宜靠近汽轮机布置,旁路阀前后连接管道的布置应符合制造厂的要求,旁路阀的阀杆宜垂直向上,喷水调节阀应靠近旁路阀的喷水入口。

10 蒸汽管道按疏水坡度方向管径由大变小时,应采用偏心异径管,且异径管的布置应偏心向上。

8.2.5 管道疏水、放水和放气点的设置应符合下列规定:

1 蒸汽管道下列地点应设置经常疏水:

1) 经常处于热备用状态的设备进汽管段的低位点。

2) 蒸汽不经常流通的管道死端,而且是管道的低位点时。

3) 饱和蒸汽管道和蒸汽伴热管道的适当地点。

2 蒸汽管道下列地点应设置启动疏水:

1) 按暖管方向分段暖管的管段末端;

2) 为了控制管壁升温速度,在主管上端可装设疏汽点;

3) 在装设经常疏水装置处,同时应装设启动疏水和放水装置;

4) 所有可能积水而又需要及时疏出的低位点;

5) 管道上无低位点,但管道展开长度超过100m处。

3 管道的放水装置,应设在管道可能积水的低位点处,蒸汽管道的放水装置应与疏水装置联合装设。

4 水管道可能积存空气的最高位点应装设放气装置。

5 需进行水压试验的蒸汽管道,其可能积存空气的最高位点应装设放气装置。

6 对可能造成汽轮机进水的管道疏水设计必须符合下列规定:

1) 从锅炉过热器出口至汽轮机主汽门之间的主蒸汽管道,每个低位点都必须设置自动疏水;在靠近汽轮机主汽门前的每段支管上,必须设置自动疏水;疏水管道内径不得小于19mm,疏水应单独接至疏水扩容器或凝汽器,不得采用疏水转注或合并。主蒸汽管道的疏水坡度方向必须顺汽流方向,且坡度不得小于0.005。

2) 每根低温再热蒸汽管道的低位点必须设置带水位测点的疏水收集器;如果低温再热蒸汽管道至给水加热器的进汽管道有低位点时,该低位点必须设置带水位测点的疏水收集器,低温再热蒸汽管道疏水管内径不得小于38mm;从再热器出口至汽轮机中压主汽门之间的高温再热蒸汽管道,每个低位点都必须设置自动疏水。疏水应单独接至疏水扩容器或凝汽器,不得采用疏水转注或合并。再热蒸汽管道的疏水坡度方向必须顺汽流方向,且坡度不得小于0.005。

3) 汽轮机抽汽管道最靠近汽轮机的动力止回阀或电动关断,

阀前应设自动疏水,管道上所有低位点应设置自动疏水。抽汽管道疏水应单独接至疏水扩容器或凝汽器,不得采用疏水转注或合并。疏水坡度方向必须顺汽流方向,且坡度不得小于0.005。

4) 汽封系统喷水减温器的下游管道上应设置自动疏水。汽轮机与汽封联箱之间的汽封系统管道应使疏水坡向联箱,其坡度不得小于0.02;至汽封系统的外部供汽管道必须坡向供汽汽源,其坡度不得小于0.02,至轴封加热器的轴封漏气管道必须坡向轴封加热器,其坡度不得小于0.02。

7 管道的疏水、放水装置的设计,应符合下列规定:

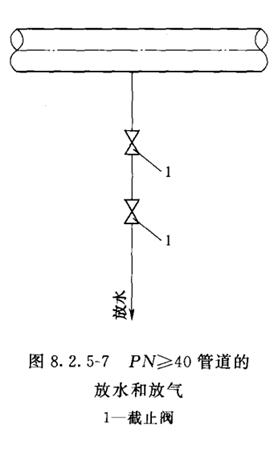

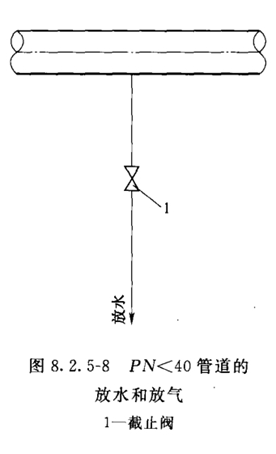

1) 公称压力大于或等于PN 40的管道放水和放气,应串联装设两个截止阀。

2) 蒸汽管道的启动疏水阀门,其中一个应为动力驱动阀。

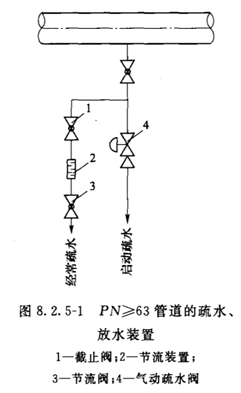

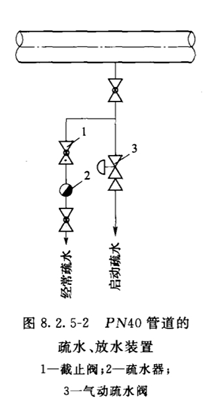

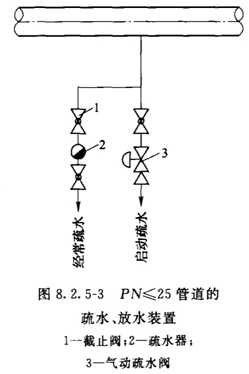

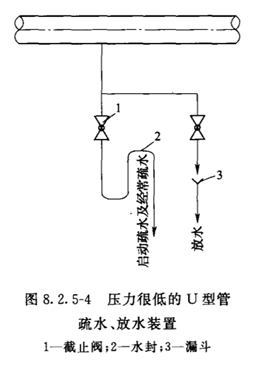

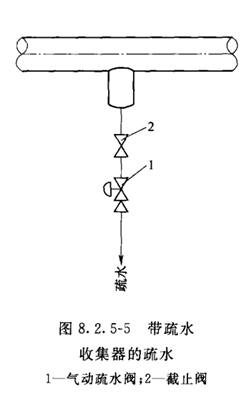

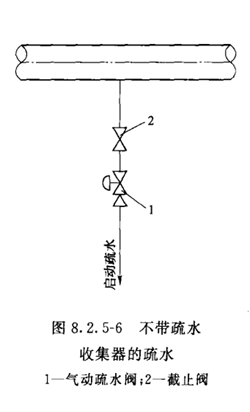

3) 经常疏水的疏水装置,对于公称压力大于或等于PN 63的管道,宜装设节流装置或疏水阀,节流装置后的第一个阀门,应采用节流阀;对于公称压力小于或等于PN 40的管道,宜采用疏水阀;当管道内蒸汽压力较低,适合用U型水封装置时,可用U型水封装置代替疏水阀。

4) 疏水收集器应由直径大于或等于DN 150的管子制作,长度应满足安装水位传感器的要求。

5) 管道放水应经漏斗接至放水母管或相应排水点。疏水、放水装置的组合形式可按图8.2.5-1~图8.2.5-8选取。

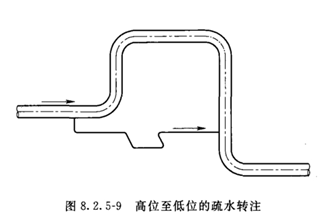

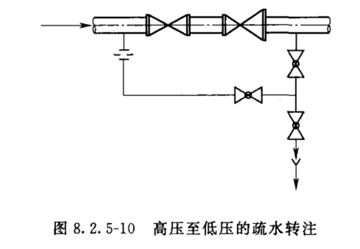

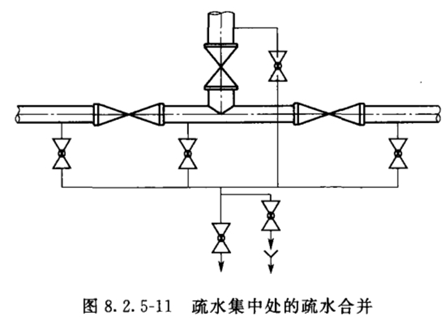

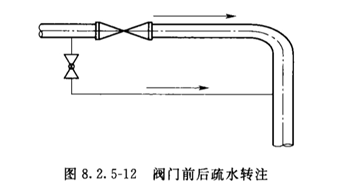

8 设计中应结合具体情况,减少疏水装置的数量,合理简化疏水系统。可按图8.2.5-9~图8.2.5-12选取。

9 接至疏水扩容器总管上各疏水管道的布置,应按压力顺序排列,压力低的靠近扩容器侧,并应与总管轴线成45°角,且出口朝向扩容器;当疏水扩容器上有多个疏水总管时,接入不同疏水总管的疏水按压力由高到低的顺序由下到上依次接入疏水总管。

8.2.6 安全阀及排放管道的布置应符合下列规定:

1 安全阀的布置应符合以下规定:

1) 主蒸汽和高温再热蒸汽管道上的安全阀,阀门应距上游弯管或弯头起弯点大于或等于8倍管子内径的距离;当弯管或弯头是从垂直向上而转向水平方向时,其距离还应适当加大。除下游弯管或弯头外,安全阀入口管距上下游两侧其他附件也应大于或等于8倍管子内径的距离。

2) 两个或两个以上安全阀布置在同一管道上时,其间距沿管道轴向应大于或等于相邻安全阀入口管内径之和的1.5倍。当两个安全阀在同一管道断面的周向上引出时,其周向间距的弧长应大于或等于两安全阀入口内径之和。

3) 当排汽管为开式排放,且安全阀阀管上无支架时,安全阀布置应尽可能使入口管缩短,安全阀出口的方向应平行于主管或联箱的轴线。

4) 在同一根主管或联箱上布置有多只安全阀时,应使安全阀在所有运行方式下,其排放作用力矩对主管的影响达到相互平衡。

5) 在被保护的管道和设备与安全阀之间不应设置隔断阀。

2 安全阀排放管道的设置可采用以下两种方式:

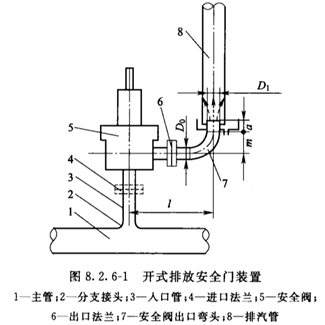

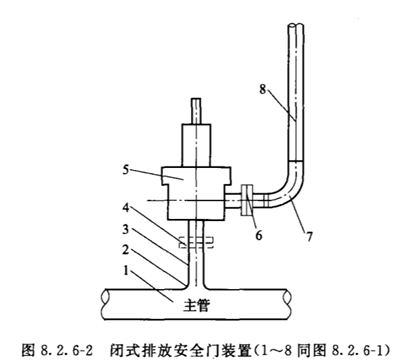

1) 图8.2.6-1的闭式排放系统。通过直接与安全阀连接的排放管把流体排放到大气。

2) 图8.2.6-2的开式排放系统。流体排放到不与安全阀相接的排空管,之后排放到大气。

3 排放管的设置及布置应符合以下规定:

1) 排放管应短而直,减少管线方向的变换次数。不宜采用小弯曲半径的弯头。

2) 闭式排放的安全阀排放管的布置不应影响安全阀的排放能力;开式排放的安全阀排放管的布置必须避免在疏水盘处发生蒸汽反喷。如果不能满足这些要求应修改排放管的布置或规格。

3) 除水管道安全阀外,安全阀的排放管宜引至厂房外,排出口不应对着其他管道、设备、建筑物以及可能有人到达的场所。排出口应高于屋面或平台2200mm。

4) 每个安全阀宜使用单独排放管。若多个安全阀使用一个排放管,则排放管截面积不应小于所有阀的阀出口截面总和,且应符合本款第2)项的规定。

5) 安全阀的排放管应合理设置支吊架装置以承受其排放反力及其他荷载。

6) 安全阀出口与第一只出口弯头之间无支架时,两者之间宜直接连接,如有直管段时应尽可能短。若安全阀的接管承受弯矩,必要时需核算安全阀接口处强度。

7) 当采用图8.2.6-1的开式系统,且阀门和阀管上无支架时,角式安全阀出口弯头的出口端a段应留有一段大于或等于一倍管道内径的直段。

8) 蒸汽安全阀排放管的低点宜设置疏放水管道,管道上不设置阀门。

8.2.7 地沟内管道布置应符合下列规定:

1 厂房内的汽水管道除特殊情况外不宜布置在地沟内。

2 如果汽水管道布置在地沟内应符合下列规定:

1) 管道的布置应方便检修及更换管道组成件。

2) 宜采用单层布置。当采用多层布置时,可将管径小、压力高、有阀门或法兰连接的管道布置在上面。

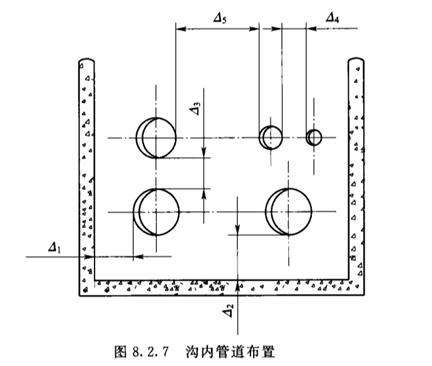

3 地沟内布置的管道,按图8.2.7,各种净空应符合下列规定:

1) 不保温的管道,管子外壁至沟壁的净空距离△1=100mm~150mm;管子外壁至沟底的净空距离△2不应小于200mm;相邻两管外壁之间的净空距离,垂直方向△3不应小于150mm,水平方向△4不应小于100mm。

2) 保温的管道,在计入冷、热位移条件下,除保证上述净空距离外,且保温后的净空距离不应小于50mm。

3) 多层布置时,上层管道应有一个大于或等于400mm的水平间距△5。

8.2.8 埋地管道布置应符合下列规定:

1 温度小于或等于150℃、压力小于或等于2.35MPa的水管道或无压排水管道在必要时可埋地布置。

2 埋地管道应采取防腐处理。

3 埋地管道不应穿越设备基础。

4 穿越检修通道的埋地管道,根据上部可能发生的荷载确定埋深,顶部至路面的高度不宜小于700mm,必要时应加防护套管。

5 大直径薄壁管道深埋时,应满足在土壤压力下的稳定性及刚度要求。

6 厂房外埋地管道应结合冻土层深度、地下水位和管子自身刚度综合确定;管道埋深应在冰冻线以下,当无法实现时,应有可靠的防冻保护措施。

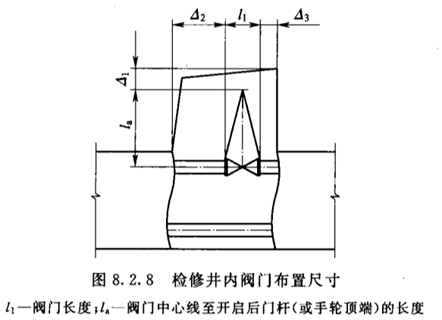

7 埋地布置管道的阀门或法兰处应设检修井,按图8.2.8,检修井的布置尺寸应符合下列规定:

1) 开启后阀杆净空距离△1不宜小于100mm。

2) 阀门与沟壁检修净空距离△2宜为400mm~500mm。

3) 阀门与沟壁检修净空距离△3宜为200mm。

8 带有隔热层及外护套的管道埋地敷设时,应有足够柔性,在外套内应有内管热胀的余地。

9 埋地管道与铁路、道路及建筑物的最小水平距离应符合国家现行标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187和《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T 81的有关规定。

8.3 易燃或可燃介质管道

8.3.1 可燃管道设计应符合下列规定:

1 易燃或可燃气体管道、液体管道宜采用无缝钢管。当采用非金属材料时,其材料应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:管材》GB 15558.1和《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管件》GB 15558.2的有关规定。

2 对于易燃或可燃的气体管道应避免在爆炸上下限之间的浓度输送,当必须输送浓度在爆炸上下限之间的介质,管道的设计压力应大于爆炸压力。

3 易燃或可燃介质管道附件的选择及布置除符合本规范的规定外,还应根据其介质特性符合相关国家和行业标准的规定。

4 对于与易燃或可燃介质的管道或设备连接的公用工程管道的阀门设置应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160及《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

5 润滑油供油和回油管道应坡向油箱,供油管道坡度宜为0.003~0.005,回油管道坡度宜为0.02~0.03。事故放油管道坡度宜为0.01。

6 事故放油管道及管件的材料、型式以及布置等应符合现行行业标准《火力发电厂油气管道设计规程》DL/T 5204的有关规定。

7 管道的补偿严禁采用填料函式补偿器。

8 为防止静电累积,易燃或可燃介质管道应设计完善的静电接地系统。

9 氢气管道的管道组成件材料、型式以及布置等应符合现行国家标准《氢气站设计规范》GB 50177的规定。

8.3.2 管道的布置应符合下列规定:

1 管道宜架空敷设,管道宜布置在管架的上层,且不宜与输送高温介质的管道相邻,并应位于腐蚀性介质管道的上方。管道间距应符合本规范第8.2.2条的有关规定。

2 易燃或可燃气体管道可埋地敷设,但不宜布置在管沟内。当易燃或可燃液体管道布置在管沟内时,应采取可靠的防止易燃气体聚集及检测措施。

3 管道埋地敷设时,除应符合本规范第8.2.8条的规定外,在穿过道路、铁路、下水管、管沟、地沟、隧道及其他用途的各种沟槽时,应敷设在套管内。套管伸出构筑物外壁、铁路路基、道路路肩长度不应小于1m。套管两端应采用防腐、防水材料密封。在穿越重要位置及地沟、管沟处的套管应安装检漏管。

8.3.3 管道的疏水、放水和放气点的设置应符合下列规定:

1 易燃或可燃介质管道的疏水、放水及放气系统应采取可靠的措施防止泄漏。疏水系统的每一个疏水管道上应设置1只止回阀。在严寒地区还应采取防冻措施。

2 埋地管道的疏水收集器应布置在冻土层以下,其放水管道应有可靠的防冻措施。

8.3.4 管道的安全排放系统应符合下列规定:

1 管道应设置安全排放系统,排放口不得设置在室内。管道排气放散管及安全阀排放管宜单独设置,也可接至同压力等级的放散竖管排向大气,排放系统的设计参数应按照输送介质的有关规范计算后确定。

2 易燃气体管道的排放管宜竖直布置,管口应装设阻火器,不宜在排放口设置弯管或弯头。

3 在寒冷地区的排放管道应有防冻、防堵塞的措施。

4 排放管道出口不应直对其他管道、设备、建筑物以及可能有人到达的场所。排出口高于屋面或平台的高度应符合相关标准规定。

8.3.5 管道应设置清扫系统、检修置换系统。

8.3.6 严寒地区的易燃或可燃液体管道应根据介质特性设置管道伴热系统。伴热系统宜采用电伴热或热水伴热。

8.4 有毒气体或液体管道

8.4.1 管道的设计应符合下列规定:

1 管道材料应采用无缝钢管,管道组成件的壁厚选择应按照本规范第6章的要求选取,腐蚀裕量应取上限值。

2 管道的连接应采用焊接或焊接带颈法兰连接。当必须采用螺纹连接时,应根据介质特性及运行条件采用可靠的密封材料及密封措施。

3 管道的支管连接应采用成型件。

4 在工艺管道上引出的仪表管道,应在靠近工艺管道处设置—只便于操作的隔离阀门。

5 管道的补偿严禁采用填料函式补偿器。

8.4.2 管道的布置应符合下列规定:

1 管道宜架空敷设,且宜布置在管架的上层,对有腐蚀性的有毒介质管道应布置在管架的下层。管道不应埋地敷设。

2 管道的应力分析计算应符合本规范第9章的规定,不得采用简化计算,管系的设计应尽量减少冲击和振动荷载。

8.4.3 管道系统的疏水、放水和放气点的设置应符合本规范第8.2节的有关规定,所有的排放介质应进行妥善的回收并接入无害化处理系统。

8.4.4 有毒介质在装置区内严禁设置对空排放管道。气体的安全排放管道应接入火炬排放系统,在厂外管架部分的安全排放管道宜接入火炬系统,如果排放量少且通过环评批准后可以对空排放,排放口应设置在空旷无人地带,排放口应高出管架最高处至少3m。液体的安全排放管道应有可靠的回收措施。

8.4.5 管道应设置置换系统。

8.5 腐蚀性介质管道

8.5.1 管道材料必须根据其介质特性选用。当采用非金属材料时,其材料应符合现行国家标准的有关规定。

8.5.2 腐蚀性介质管道应采用严密型阀门,阀门本体的密封应有可靠的防泄漏措施。

8.5.3 管道宜布置在所有管道的下层。

8.5.4 管道系统疏水、放水和放气点及安全排放管道的设置应符合本规范第8.2.5条的有关规定。所有的排放介质应进行妥善的回收并接入无害化处理系统。

8.5.5 管道不宜布置在经常有人通行处的上方,必须架空敷设时,法兰、接头处应采取防护措施。

8.6 其他气体管道

8.6.1 输送压缩空气、氮气、氧气、二氧化碳管道的管道组成件材料、型式及布置等应符合现行行业标准《火力发电厂油气管道设计规程》DL/T 5204的有关规定。

8.6.2 压缩空气管道顺气流方向时,管道坡度不应小于0.003,逆气流方向时,管道坡度不应小于0.005。

8.7 厂区管道的布置

8.7.1 管道敷设方式应根据厂区规划布局以及介质的特性进行选择。厂区管道可采用架空、地沟或埋地敷设。

8.7.2 汽水管道宜采用架空敷设,也可采用地沟或埋地敷设。

8.7.3 有伴热的管道不应直接埋地。

8.7.4 共沟敷设管道的要求应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

8.7.5 地沟敷设的管道设有补偿器、阀门及其他需维修的管道附件时,应将其布置在符合安全要求的井室中,井内应有宽度大于或等于0.5m的维修空间。

8.7.6 在道路、铁路上方的管道不应安装阀门、法兰、螺纹接头及带有填料的补偿器等可能泄露的管道附件。

8.7.7 管道与管道及电缆间的最小水平间距应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

8.7.8 厂区管道的布置应符合本规范第8.1节~第8.6节的有关规定。

9 管道的应力分析计算

9.1 一般规定

9.1.1 管道系统应力分析计算的内容应包括计算管道在内压、自重和其他外部荷载作用下所产生的一次应力和在热胀、冷缩及端点附加位移等荷载所产生的二次应力,还应包括计算管道对设备和固定装置的作用力及力矩。

9.1.2 管道对所连接设备的作用力和力矩应在制造厂设备安全承受的范围内。管道对压力容器管口上的作用力和力矩应作为校核容器强度的依据条件。

9.1.3 根据需要及工程约定,应力分析计算时应计入以下偶然荷载的作用:

1 室外露天布置的管道应计人风荷载的作用;在有雪和冰冻的地区应计入雪荷载和冰荷载的作用。

2 除有特殊要求外地震烈度大于8度的地区应计人地震荷载的作用,但可不计入地震荷载与风荷载同时出现的工况。

3 其他可能发生的偶然荷载的作用。

9.1.4 进行管道系统的应力分析计算时,假定整个管道系统为弹性体。

9.1.5 适当的冷紧可减少管道运行初期的热态应力和管道对端点的热态推力,并可减少管道系统的局部过应变,与冷紧和验算的应力范围无关。

9.2 管道应力分析计算的范围及方法

9.2.1 管道应力分析计算的范围应符合下列规定:

1 主蒸汽管道、低温再热蒸汽管道、高温再热蒸汽管道及汽轮机旁路系统管道、给水管道、汽轮机各级抽汽管道以及辅助蒸汽管道等必须进行应力分析计算。

2 进行应力分析计算的管道公称尺寸范围应按设计温度、管道布置以及机组容量大小等具体情况确定。

9.2.2 管道应力分析计算的方法可采用:

1 用经过实际工程验证的并经过鉴定的计算软件进行应力分析计算。

2 对于低参数及简单的管道,可采用近似分析方法,包括表格法、图解法、经验公式法等进行简化分析计算。

9.3 管道应力分析计算的基本要求

9.3.1 在进行管道应力分析时宜按以下原则划分管道系统:

1 以设备连接点或固定点之间连接的各管段(包括分支管段)构成一个独立的计算管系,每一计算管系中应包括其所有管件和各种约束。

2 如果分支管段的刚度与主管的刚度相差较大时才可将分支管段划为另一计算管道系统,但应计入主管在分界点处附加给分支管段的准确线位移和角位移。

9.3.2 管道应力分析应符合下列规定:

1 在进行作用力和力矩计算时,应采用右旋直角坐标系作为基本坐标系。基本坐标系的原点可任意选择,并宜按计算机程序确定,Z轴宜为向上的垂直轴,X轴宜为沿主厂房纵向的水平轴,Y轴宜为沿主厂房横向的水平轴。

2 管道与设备相连接时,应计入管道端点处的附加位移,包括线位移和角位移。

3 进行分析和计算的管件,应按本规范附录D计入柔性系数和应力增加系数。

4 应计入各种类型支吊装置的作用。

5 管道运行中可能出现多种工况时,应按各工况的条件分别分析计算。

6 分析计算中的任何假设与简化,不应对分析计算结果的作用力、应力等产生不利或不安全的影响。

7 支吊架生根在有位移的设备或管道上时,分析计算时应计入其附加矢量热位移。

9.4 管道应力验算

9.4.1 管道在内压作用下的应力验算应符合下列规定:

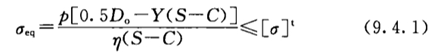

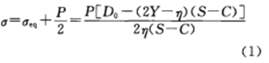

1 管道在工作状态下,由内压产生的折算应力不得大于钢材在设计温度下的许用应力应按下式计算:

式中:σeq——内压折算应力(MPa);

p——设计压力(MPa);

Do——管子外径(mm);

S——管子实测最小壁厚(mm);

Y——温度对计算管子壁厚公式的修正系数,按第6.2节规定确定;

η——许用应力的修正系数,按第6.2节规定确定;

C——腐蚀、磨损和机械强度的附加厚度(mm);

[σ]t——钢材在设计温度下的许用应力(MPa)。

2 当管道在运行中有压力和/或温度波动,且超过设计压力和/或设计温度时,计算压力产生环向应力不应超过相应温度下许用应力的下列百分比值:

1) 15%,任何一次不超过8h,全年不超过800h。

2) 20%,任何一次不超过1h,全年不超过80h。

9.4.2 管道在工作状态下,由内压、自重和其他持续外载产生的轴向应力之和,必须符合下式的规定:

![]()

式中:p——设计压力(MPa);

Do——管子外径(mm);

Di——管子内径(mm);

Ma——由于自重和其他持续外载作用在管子横截面上的合成力矩(N·mm);

W——管子截面抗弯矩(mm3);

[σ]t——钢材在设计温度下的许用应力(MPa);

i——应力增加系数,按附录D选取,0.75i不得小于1;

σ1——管道在工作状态下,由持续荷载,即内压、自重和其他持续外载产生的轴向应力之和(MPa)。

9.4.3 管道在工作状态下由内压、自重、其他持续外载和地震等偶然荷载的作用下,所产生的应力之和应符合下式的规定:

![]()

式中:K——系数,当任何一次偶然荷载作用时间不大于8h,全年不超过800h时,K=1.15;当任何一次偶然荷载作用时间不大于1h,全年不超过80h时,K=1.20;

Mb——安全阀或释放阀的反作用力、管道内流量和压力的瞬时变化及地震等产生的偶然荷载作用在管子横截面上的合成力矩(N·mm);当地震设防烈度为8度及以上时,应计入地震对管道的影响。在验算时,Mb中的地震力矩只取用变化范围的一半。地震引起管道端点位移,如果已在式9.4.4-1中计及,则在式9.4.3中不再计入。

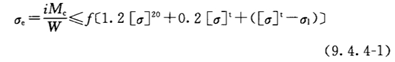

9.4.4 管道系统热胀应力范围应符合以下规定:

1 当钢材的许用应力值按本规范确定时,管道系统热胀应力范围必须符合下式的规定:

式中:[σ]20——钢材在20℃时的许用应力(MPa);

Mc——按全补偿值和钢材在20℃时的弹性模数计算的,热胀引起的合成力矩(N·mm);

W——管子截面抗弯矩(mm3);

σe——热胀应力范围(MPa);

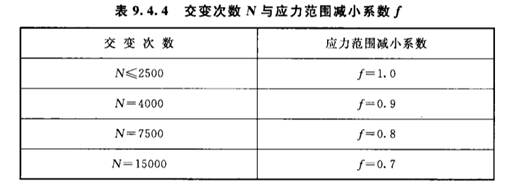

ƒ——应力范围的减小系数。

2 预期电厂在运行年限内,系数ƒ与管道全温度周期性的交变次数有关,可按以下规定选取:

1) 当N≤2500时,ƒ=1。

2) 当N>2500时,ƒ=4.78N-0.2。

3) 如果温度变化的幅度有变动,可按下式计算当量全温度交变次数。

![]()

式中:Ne——计算热胀应力范围σe时,用全温度变化△Te的交变次数。

N1,N2,…,Nn——分别为温度变化较小△T1,△T2,…,△Tn的交变次数;

r1,r2,…,rn——分别为比值△T1/△Te,△T2/△Te,…,△Tn/△Te;交变次数N与应力范围减小系数ƒ应符合表9.4.4的规定;

4) 如果公式9.4.3中Mb未计入地震引起的端点位移,公式9.4.4-1的Mc应计入地震引起的端点位移的力矩。

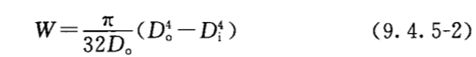

9.4.5 管道系统的当量合成力矩、管子及管件的截面抗弯矩计算应符合以下规定:

1 用公式9.4.2、9.4.3、9.4.4-1验算直管元件、弯管和弯头时,合成力矩Mj应按以下公式计算:

![]()

式中:Mj——合成力矩(N·mm),其中注脚j相当于式9.4.2、9.4.3、9.4.4-1中的注脚a、b和c;

Mxj、Myj、Mzj——计算节点分别沿x、y、z坐标平面的力矩。

2 直管、弯管、弯头的截面抗弯矩,应按以下公式计算。

式中:W——截面抗弯矩(mm3);

Do——管子外径(mm);

Di——管子内径(mm)。

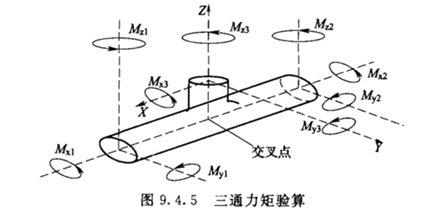

3 按图9.4.5验算等径三通时,应按公式9.4.5-1分别计算各分支管的合成力矩,按三通的交叉点取值,管子截面抗弯矩按公式9.4.5-2和连接管子尺寸计算。

4 验算不等径三通时,应按下列规定分别计算主管两侧和支管的合成力矩:

1) 三通支管的合成力矩应按以下公式计算:

![]()

式中:Ma、Mb、Mc——合成力矩(N·mm)。

2) 三通支管的当量截面抗弯矩应按以下公式计算:

![]()

式中:W——截面抗弯矩(mm3);

rmb——支管平均半径(mm);

Sb3——支管当量壁厚(mm);公式9.4.4-1中取用主管公称壁厚Snh和i倍支管公称壁厚iSnb二者中的较小值。公式9.4.2、9.4.3中取用主管公称壁厚Snh和0.75iSnb⬇

二者中的较小值,其中0.75i大于或等于1.0。

3) 主管的合成力矩应按下列公式计算:

式中:Ma、Mb、Mc——合成力矩(N·mm)。

4) 主管的截面抗弯矩图应根据9.4.5按公式9.4.5-2计算,各合成力矩应按三通的交叉点取值。

5 支管接管座的合成力矩应按式9.4.5-7计算:

![]()

式中:Ma、Mb、Mc一一合成力矩(N·mm)。

6 接管座的截面抗弯矩应按式9.4.5-8计算:

![]()

式中:W——截面抗弯矩(mm3);

r'mb——支管平均半径(mm);

Sb——三通支管的实际壁厚(实测)或按采购技术条件所允许的最小壁厚(mm)。

9.5 管系补偿值计算及冷紧

9.5.1 管系的全补偿值计算应符合以下规定:

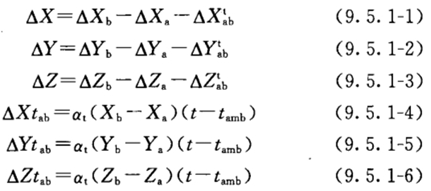

1 当端点无附加角位移时,计算管系或分支的线位移全补偿值可按下列公式计算:

式中:△X,△Y,△Z——计算管系沿坐标轴X、Y、Z的线位移全补偿值(mm);

△Xa,△Ya,△Za——计算管系的始端a沿坐标轴X、Y、Z的附加线位移(mm);

△Xb,△Yb,△Zb——计算管系的末端b沿坐标轴X、Y、Z的附加线位移(mm);

△Xtab,△Ytab,△Ztab——计算管系ab沿坐标轴X、Y、Z的热伸长量(mm);

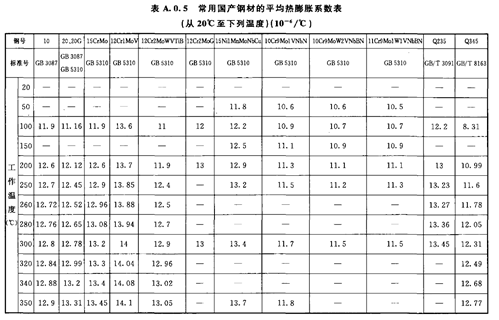

αt——钢材从20℃至工作温度下的线膨胀系数(10-6/℃),常用钢材的线膨胀系数列于附录A;

Xa,Ya,Za——计算管系的始端a的坐标值(mm);

Xb,Yb,Zb——计算管系的末端b的坐标值(mm);

t——工作温度(℃);

tamb——计算安装温度(℃);可取用20℃。

2 当管道沿坐标轴X、Y、Z方向采用不同冷紧比时,沿坐标轴X、Y、Z的线位移冷补偿值应按下列公式计算:

式中:△X20,△Y20,△Z20——计算管系或分支沿坐标轴X、Y、Z的线位移冷补偿值(mm);

△Xcsab、△Ycsab、△Zcsab——计算管系或分支ab沿坐标轴X、Y、Z的冷紧值(mm)。

9.5.2 管系的冷紧宜符合下列规定:

1 设计温度在430℃及以上的管道宜进行冷紧,冷紧比不宜小于0.7。

2 当需要减小管道在工作状态下对设备的推力和力矩时,可进行冷紧。冷紧有效系数,对工作状态取2/3,对冷状态取1。

9.6 管道对设备或端点的作用力

9.6.1 管道对设备或端点的推力和力矩可按下列规定计算:

1 按热胀、端点附加位移、有效冷紧、自重和其他持续外载及支吊架反力作用的条件,计算管道运行初期工作状态下的力和力矩。

2 按冷紧、自重和其他持续外载及支吊架反力作用的条件,计算管道运行初期冷状态下的力和力矩。

3 按应变自均衡的目标,自重和其他持续外载及支吊架反力作用的条件,计算管道应变自均衡后在冷状态下的力和力矩。

4 按高温松弛后的自拉、自重和其他持续外载及支吊架反力作用的条件,计算工作温度大于或等于430℃的管道,高温松弛后冷状态下的力和力矩。

9.6.2 根据工程实际需要计算出的工作状态和冷状态下推力和力矩的最大值,应能满足设备安全承受的要求。当数根管道同设备相连时,管道在工作状态和冷状态下推力和力矩的最大值,应按设备和各连接管道可能出现的运行工况分别计算和进行组合。

9.6.3 当管道无冷紧或各方向采用相同的冷紧比时,在不计及持续外载的条件下,管道对设备或端点的推力或力矩,可按公式9.6.3-1~9.6.3-3计算。

在工作状态下:

在冷状态下:

或

式中:Rt——管道运行初期在工作状态下对设备或端点的推力或力矩(N)或(N·mm);

R20——管道运行初期在冷状态下对设备或端点的推力或力矩(N)或(N·mm);

R201——管道应变自均衡后,在冷状态下对设备或端点的推力或力矩(N)或(N·mm);

Re——计算端点对管道的热胀作用力或力矩(N)或(N·mm);按全补偿值和钢材在20℃时的弹性模量计算;

rc——冷紧比;

[σ]t——钢材在设计温度下的许用应力(MPa);

σe——热胀应力范围(MPa);

Et——钢材在设计温度下的弹性模量(kN/mm2);

E20——钢材在20℃时的弹性模量(kN/mm2)。

当![]() 时,冷状态下管道对设备的推力或力矩应取公式9.6.3-2和9.6.3-3计算结果的较大值;当

时,冷状态下管道对设备的推力或力矩应取公式9.6.3-2和9.6.3-3计算结果的较大值;当![]() 时,应取R20作为管道在冷状态下对设备或端点的推力或力矩。

时,应取R20作为管道在冷状态下对设备或端点的推力或力矩。

9.6.4 当管道沿坐标轴X、Y、Z方向采用不同的冷紧比时,在不计及持续外载的条件下,管道对设备或端点的推力或力矩可按下列方法计算:

1 按冷补偿值和钢材在20℃时的弹性模量计算的冷紧作用力或力矩,若取其相同的数值、相反的方向,即为管道运行初期在冷状态下对设备或端点的推力或力矩。然后再同公式9.6.3-3计算出的管道应变自均衡后在冷状态下对设备或端点的推力或力矩相比较,取大者作为管道在冷状态下对设备或端点的推力或力矩。

2 管道在工作状态下对设备或端点的推力或力矩应按公式9.6.4-1计算。

10 管道支吊架

10.1 一般规定

10.1.1 管道支吊架的设置和选型应根据管道系统设计对支吊架的功能要求和管道系统的总体布置综合分析确定。

10.1.2 支吊架间距应使管道荷载合理分布,满足管道强度、刚度和防止振动等要求。

10.1.3 支吊架必须支承在可靠的构筑物上,应便于施工,且不影响设备检修及其他管道的安装和扩建。

10.1.4 支吊架零部件应有足够的强度和刚度,结构简单,应采用典型的支吊架标准产品,否则需对其强度和刚度进行计算。支吊架零部件应按其结构最不利的组合荷载进行选择和设计。

10.1.5 对于吊点处有水平位移的吊架,吊杆配件的选择应使吊杆能自由摆动而不妨碍管道水平位移。

10.1.6 室外管道吊架的拉杆,在穿过保温层处应采取防雨措施。

10.1.7 不锈钢管道不应直接与碳钢管部焊接或接触,宜在不锈钢管道与管部之间设不锈钢垫板或非金属材料隔垫。

10.2 支吊架间距

10.2.1 水平管道支吊架间距,应满足强度条件和刚度条件的要求。

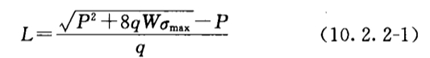

10.2.2 水平直管支吊架间距应符合下列规定:

1 按强度条件确定的支吊架间距应按以下公式计算:

式中:σmax一一水平直管最大弯曲应力(MPa),σmax≤16.00MPa;

q——管道单位长度自重(N/m);

L——支吊架间距(m);

P——跨中集中荷载(N);

W——管子截面抗弯矩(cm3)。

2 按刚度条件确定的支吊架间距应按以下公式计算:

![]()

式中:δmax——最大弯曲挠度(mm),钢管道的弯曲挠度不宜大于2.5mm;

Et——管子材料在设计温度下的弹性模量(MPa);

Ⅰ——管子截面惯性矩(cm4)。

10.2.3 水平直管支吊架的允许间距应符合下列规定:

1 水平直管支吊架的允许间距,应按强度刚度条件确定的间距最小值取值。

2 在水平管道方向改变处,两支吊点间的管子展开长度不应超过水平直管支吊架允许间距的3/4,其中一个支吊点宜靠近弯管或弯头的起弯点。

10.2.4 垂直管道支吊架的间距可大于水平直管支吊架的允许间距,但管壁应力在最不利荷载作用下不应超过允许值。为防止管道侧向振动,垂直管道宜设置适当数量的管道侧向约束装置。

10.3 支吊架荷载

10.3.1 管道支吊架设计应计入下列荷载:

1 管道组成件及保温层的重力。

2 支吊架的重力。

3 管道输送介质的重力。

4 对于蒸汽管道,应根据具体情况计入水压试验或管道清洗时的介质重力。

5 管道中柔性管件由于内压力产生的作用力。

6 支吊架约束管道位移所产生的约束反力和力矩。

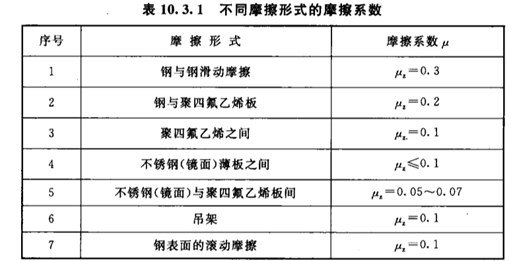

7 管道位移时在活动支吊架上引起的摩擦力,摩擦系数μ可按表10.3.1取值。

8 室外管道受到的雪荷载。

9 室外管道受到的风荷载。

10 正常运行时,由于种种原因引起的管道振动力。

11 管内流体动量瞬时突变引起的瞬态作用力。

12 流体排放产生的反力。

13 地震引起的荷载,但不计入地震荷载与风荷载同时出现的工况。

10.3.2 支吊架结构荷载确定应符合下列规定:

1 支吊架应按照使用过程中的各种工况分别计算,并组合同时作用于支吊架上的所有荷载,取其中对支吊架结构最不利的组合,并计及支吊架自身和临近活动支吊架上摩擦力的作用作为结构荷载。

2 支吊架结构荷载计算应根据具体情况计及下述工况:

1) 运行初期冷态工况。

2) 运行初期热态工况。

3) 管道应变自均衡后的冷态工况。

4) 管道应变自均衡后的热态工况。

5) 水压试验或管路清洗工况。

6) 各种暂态工况。

3 自重荷载应乘以荷载修正系数,荷载修正系数可取1.4。此时,修正后的荷载已包括支吊架零部件自重。

4 在荷载效应组合时,当永久荷载对结构有利时,永久荷载可取计算值;当永久荷载对结构不利时,永久荷载应取计算值的1.2倍。

5 动力荷载应根据荷载的动力特性采用有关瞬态计算确定,并乘以相应的动荷载系数,安全阀排汽管道排汽反力的动载系数可取1.1~1.2,其他动载系数可取1.2。

6 当计及荷载长期效应组合时,雪荷载:对东北地区可取0.2倍计算值,对新疆北部地区可取0.15倍计算值,对其他地区可不计及。

7 风荷载和地震荷载可按本规范附录E的规定选取。

8 作用于露天管道上的雪荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009有关规定采用,雪荷载的标准值应按下列公式计算:

式中:Sk——雪荷载标准值(kN/m2);

μr——管道顶面积雪分布系数,对圆形管道取μr=0.4;

So——基本雪压(kN/m2);基本雪压应由当地气象部门提供,但不应小于现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009全国基本雪压分布图所规定的数值。

10.4 支吊架型式选择

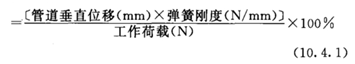

10.4.1 弹性支吊架的选择应符合下列规定:

1 弹簧支吊架的选择应符合下列规定:

1) 弹簧支吊架应选用整定式弹簧支吊架。

2) 由管道垂直位移引起变力弹簧支吊架荷载的荷载变化系数应按以下公式计算,且不应大于25%。荷载变化系数

3) 并联弹簧应有相同的刚度。

2 选用恒力支吊架时,其公称位移量应在计算位移量的基础上留有20%裕量,且裕量最小为20mm。计算位移量应计及由于水平位移引起垂直位移的变化。

10.4.2 刚性支吊架的选择应符合下列规定:

1 刚性支吊架包括刚性吊架、滑动支架和固定支架。

2 支吊架装置选型时,应优先采用合适的刚性支吊架。

3 在需要控制管道振动、限制管道各方向位移或管道较长时,宜在适当位置设置固定支架;固定支架的水平力应计入其他支架的摩擦力、承受管道的热胀冷缩作用力和弹性支吊架的转移荷载对水平力的影响。

4 采用柔性补偿装置的管道,应设置固定支架和导向装置。

5 滑动支架应允许管道水平方向自由位移,滚动支架应允许水平管道沿轴线方向自由位移,只承受垂直方向的各种荷载。

10.4.3 限位支吊架的选择应符合下列规定:

1 限位支吊架应选用限位支架和导向支架。

2 限位支架和导向支架在预定约束方向上的冷态间隙应计及管道径向热膨胀量,不宜超过2mm。

10.4.4 减振装置的选择应符合下列规定:

1 减振装置应选用弹簧减振装置和液压阻尼装置。

2 弹簧减振装置的选择应符合下列规定:

1) 弹簧减振装置用以限制管道振动或晃动位移。根据具体情况需控制管道不同方向的振动时,可装设几个不同方位的弹簧减振装置。

2) 弹簧减振装的最大工作行程,应在减振器防振力调节量与管道位移引起减振装置轴向位移量之和的基础上留20%的裕量,且裕量最小为15mm。如果无法确定减振装置防振力调节量时,弹簧减振装置的最大工作行程应在管道位移引起减振轴向位移量的基础上留40%裕量,且裕量最小为25mm。

3 阻尼装置的选择应符合下列规定:

1) 根据需要,阻尼装置可选用抗振动阻尼装置和承受瞬态力阻尼装置。

2) 对于控制管道轴向振动的阻尼装置,当沿管道轴向平行安装两台阻尼器装置时,单台阻尼装置的荷载应按该点工作荷载的70%进行选用。

3) 阻尼装置的行程应大于管道热位移引起的阻尼装置轴向位移量,且单侧应至少留有10mm的裕量。

10.5 支吊架的材料选择

10.5.1 与管道直接接触的支吊架零部件,其材料应按管道设计温度选用。与管道直接焊接的零部件,其材料应与管道材料相同或相容。

10.5.2 材料的使用温度应符合现行国家标准《管道支吊架 第1部分:技术规范》GB/T 17116.1中规定的材料使用上限温度。

10.5.3 用于承受拉伸荷载的支吊架零部件应采用有冲击功值的材料。若采用没有冲击功值的钢材,应按现行国家标准进行低温冲击试验。

10.5.4 使用温度等于或低于-20℃时,支吊架材料必须进行相应温度等级的低温冲击试验。

10.5.5 支吊架零部件不得采用沸腾钢或铸铁材料。

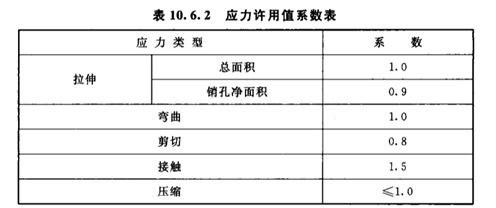

10.6 支吊架结构设计及强度计算

10.6.1 支吊架零部件的强度应按结构荷载设计。

10.6.2 支吊架零部件材料许用应力的选取应符合下列规定:

1 支吊架零部件材料的许用拉伸应力按本规范附录A选取。

2 各种类型的许用应力应在许用拉伸应力的基础上乘以表10.6.2中规定的系数。

3 许用压缩应力应根据结构稳定性和压杆纵弯曲而降低。

4 铸件的许用应力应在材料许用应力的基础上乘以0.8的质量系数。

10.6.3 管部结构应符合下列规定:

1 管部结构应能承受功能所要求的力和力矩,保证管部与管道之间在预定约束方向不发生相对位移。管部结构的设计应控制管壁应力,防止管道局部塑性变形。

2 管部结构尺寸应和管道外径相匹配,且应保证其与支吊架其他连接部件相连接的部位裸露在管道保温层外。

3 用于垂直管道的管部结构或限制管道轴向位移的双臂管部结构,其设计应计及由于管道和(或)支吊架的位移引起偏心受载,因而在管部的任一悬臂上应能承受该支吊架的全部荷载。

10.6.4 支吊架的连接件应符合下列规定:

1 螺纹拉杆的最大承载力可根据其许用应力和螺纹根部截面计算,吊杆的最小直径为10mm,且限于公称尺寸不大于DN 50的管子上使用,对于公称尺寸不小于DN 65的管子,吊杆直径不得小于12mm。

2 任何状态下吊杆与垂线之间夹角不超过下列规定值:

1) 刚性吊架吊杆与垂线之间夹角不超过3°。

2) 弹性吊架吊杆与垂线之间夹角不超过4°。

3) 如果不能满足上述规定,应采取措施,如偏装或加装滚动装置等。

3 吊杆应有足够的螺纹长度,并配有调节垂直高度的部件,以满足必要的安装调节量;螺纹连接处应设置锁紧螺母。

4 垂直管道双拉杆刚性吊架的连接件应按单侧承受全部结构荷载选择。

11 管道的焊接

11.1 焊接材料

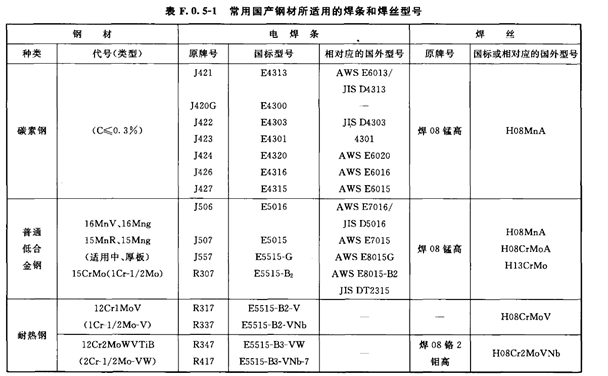

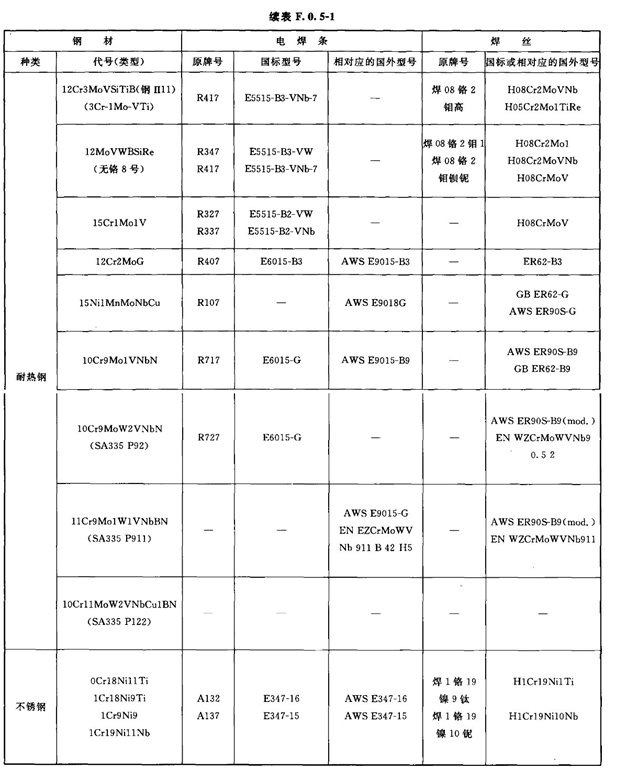

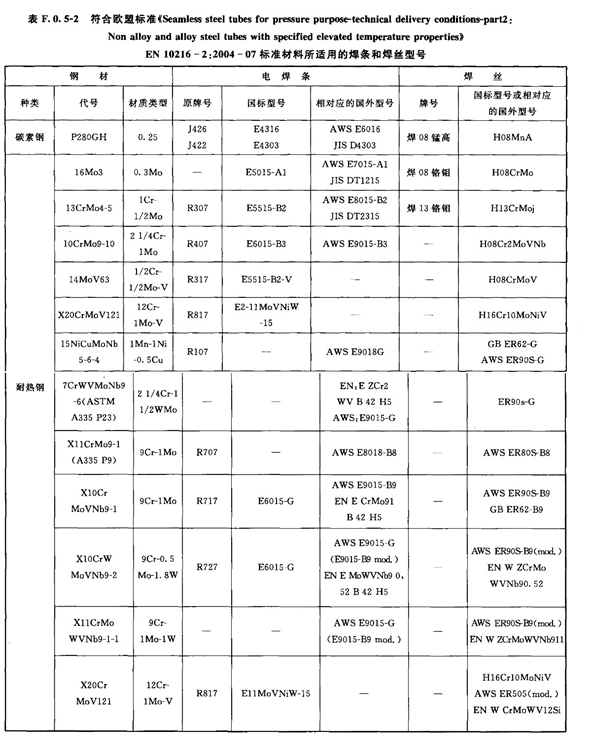

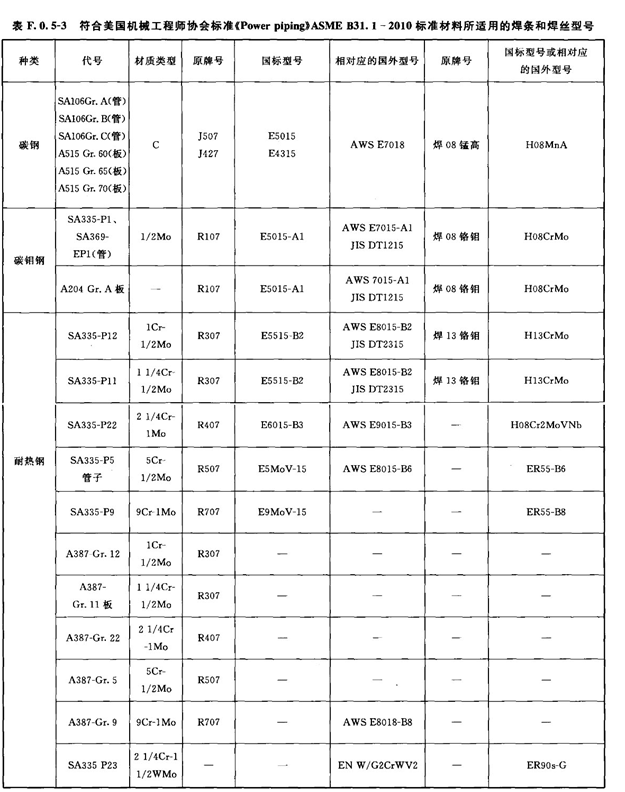

11.1.1 设计文件中应标明管道和管道附件母材、焊接材料、焊缝系数、焊缝及焊接接头形式,对焊接方法、焊前预热、焊后热处理及焊接检验等均应提出明确要求。对设计选用的新材料,设计文件应提供该材料的焊接性资料。常用焊接材料的选用应符合本规范附录F的规定。

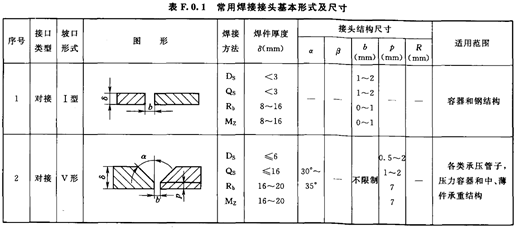

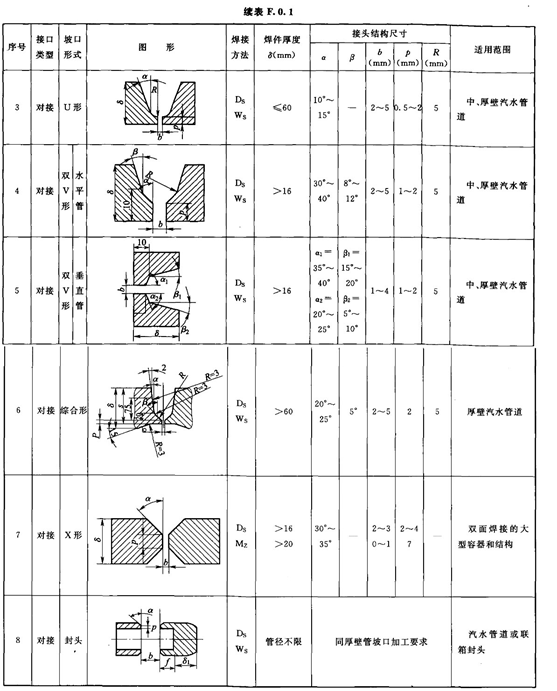

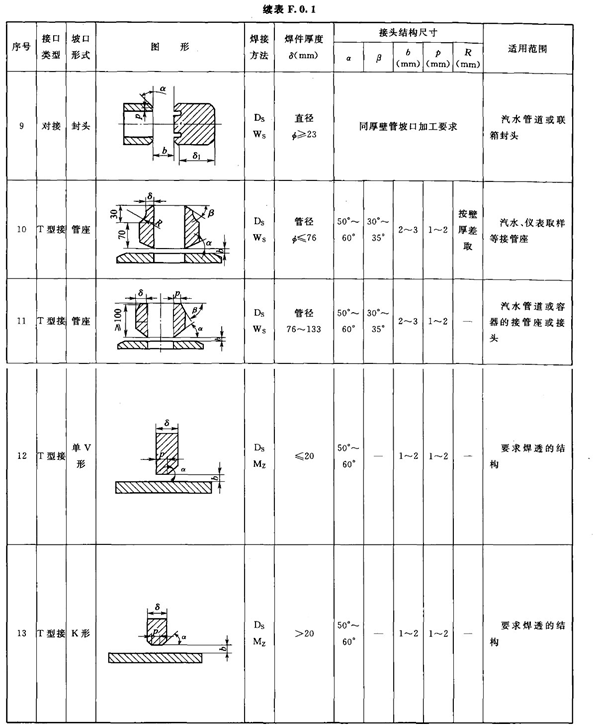

11.1.2 焊接材料的选用及对焊接用气体、焊接设备、焊接人员的要求应符合现行行业标准《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869的有关规定。

11.2 焊接接头设计

11.2.1 管道应采用全焊透结构,焊接接头位置应避开应力集中区,且便于施焊及焊后热处理。焊接接头的设置应符合现行行业标准《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869的有关规定。

11.2.2 焊接接头形式和焊缝的坡口尺寸应按照能保证焊接质量、填充金属量少、减小焊接应力和变形、改善劳动条件、便于操作、适应无损探伤要求等原则选用。

11.2.3 管道的焊接结构应符合本规范附录F的规定。

12 管道的检验和试验

12.1 一般规定

12.1.1 用于输送蒸汽、水、油、气、有毒和腐蚀性等介质管道的施工及验收,除应符合本规范规定外,还应符合国家现行有关标准的规定。

12.1.2 管道组成件的制造和检验应符合国家现行有关标准的规定。

12.2 检验

12.2.1 除有特殊要求外,管道无损检测应按本规范附录B的规定执行。

12.2.2 管道焊接质量的检验应符合现行行业标准《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869的有关规定。

12.3 试验

12.3.1 各类管道安装完毕后,应按照设计规定对管道系统进行严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的质量。

12.3.2 管道系统的严密性试验宜采用水压试验,其水质应洁净。充水应保证能将系统内空气排尽。试验压力应按设计图纸的规定,其试验压力不应小于设计压力的1.5倍。

12.3.3 大口径蒸汽管道的严密性试验可按本规范附录B的规定采用100%无损检测。

12.3.4 对于气体管道,当整体试水压条件不具备时,可采用安装前的分段液压强度试验及安装后进行100%无损检测合格,可替代水压试验,但应进行气密性试验。

13 保温、隔声、防腐和油漆

13.1 保温

13.1.1 管道保温设计应符合现行行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072的有关规定。

13.1.2 直埋供热管道的保温结构由保温层与保护壳组成,保温结构必须有足够的强度并与钢管粘成一体。保温结构设计应符合现行行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072、《城镇供热管网设计规范》CJ34和《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T 81的有关规定。

13.2 隔声和消声

13.2.1 管道防噪声设计应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87的有关规定。

13.2.2 噪声超标时应采取隔声措施降低噪声,噪声值必须符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定。

13.2.3 与金属管道相接触的隔声材料成分应满足金属使用要求。

13.3 防腐和油漆

13.3.1 管道防腐设计应符合现行行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072的有关规定。

13.3.2 管道油漆设计应符合现行行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072的有关规定。

14 管道系统的超压保护

14.1 超压保护

14.1.1 管道系统中的超压保护设计要求除应按本章的规定执行。外,还应符合国家现行有关安全规程的规定。

14.1.2 在运行中可能超压的管道系统均应设置超压保护装置。

14.1.3 符合下列情况之一者,应装设超压保护装置:

1 设计压力小于外部压力源的压力,出口可能被关断或堵塞的设备和管道系统。

2 减压装置出口设计压力小于进口压力,排放出口可能被关断或堵塞的设备和管道系统。

3 因两端切断阀关闭,受外界影响而产生热膨胀或汽化的管道系统。

4 背压式汽轮机的排汽管道。

14.1.4 安全阀的开启压力除工艺有特殊要求外,应为正常最大工作压力的1.1倍,最低为1.05倍。

14.1.5 安全阀入口管道的压力损失宜小于开启压力的3%,安全阀出口管道压力损失不宜超过开启压力的10%。

14.1.6 安全阀的入口管道和出口管道上不宜设置切断阀。

14.2 超压保护装置

14.2.1 超压保护装置宜采用安全阀。

14.2.2 安全阀的选用应符合以下规定:

1 安全阀应按泄放介质选用,并计及背压的影响。

2 安全阀的选用应符合现行国家标准《安全阀一般要求》GB 12241、《压力释放装置性能试验规范》GB 12242和《弹簧直接载荷式安全阀》GB 12243的规定。

3 安全阀不应采用静重式或重力杠杆式的安全阀。

14.2.3 爆破片装置的选用应符合现行国家标准《爆破片和爆破片装置》GB 567的有关规定。

14.2.4 安全阀出口排放管道的设计应符合下列规定:

1 排放管道及其支承应有足够的强度承受排放反力。当直接向大气排放时,不应对着其他管道或设备进行排放,且不应对着平台或人员可能到达的场所进行排放。

2 宜采用单独排放管道,但如果两个或更多个排放装置组合在—起,排放管的设计应具有足够的流通截面,排放管截面积不应小于由此处排放的阀门出口的总截面,且排放管道应尽最短而直,其布置应避免在阀门处产生过大的应力。

3 排放管道的设计应易于疏水。

4 当装设消音器时,消音器应有足够的通流面积,防止其产生的背压影响安全阀的正常运行和排放。

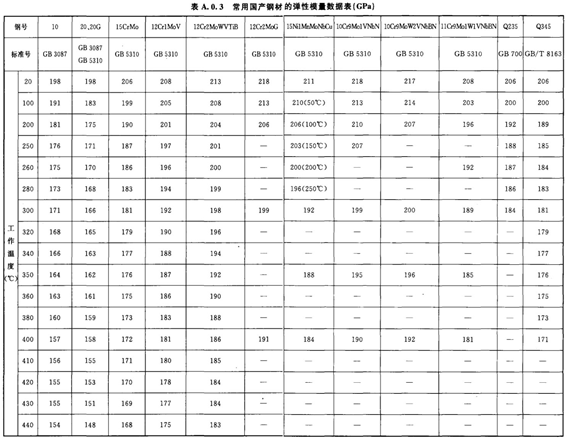

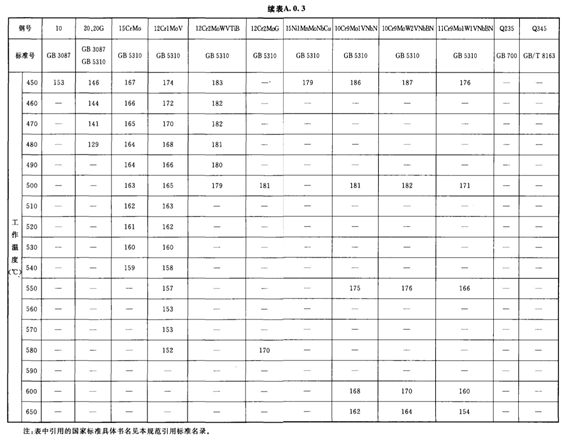

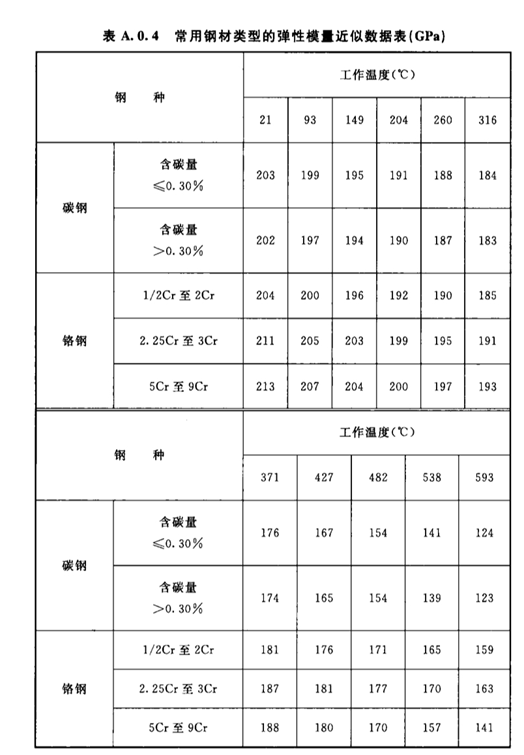

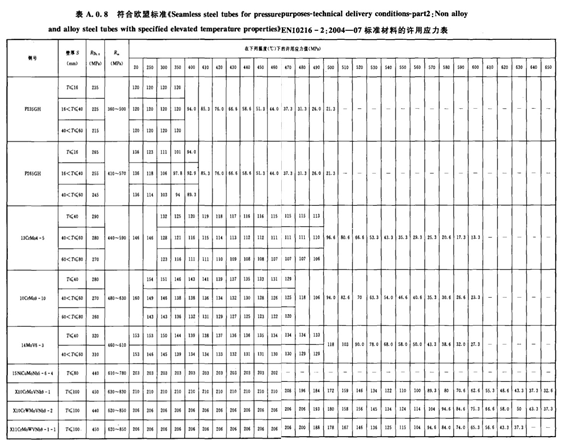

附录A 常用材料性能

注:对于每种材料均给出两种许用应力,对于较大的许用应力值允许用于许可有较大变形的场合,这些许用应力值大于相应温度下屈服强度值的67%,但不大于屈服强度值的90%,采用这些应力值可能会产生永久应变引起的尺寸变化,这些应力值不应该用于法兰垫片或其他有微小变形会导致泄漏或功能不正常的部件上。

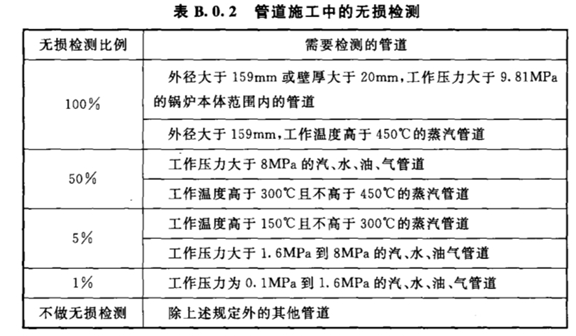

附录B 管道的无损检验

B.0.1 管道组成件制造的无损检验应按其相关标准要求执行。

B.0.2 现场管道施工中对于环焊缝、斜接弯管或弯头焊缝及嵌入式支管的对接焊缝应按表B.0.2的要求进行无损检测。工程设计另有不同检测的要求时,应按工程设计文件的规定执行。

B.0.3 无损检测方法的选择应符合下列规定:

1 厚度不大于20mm的汽、水管道采用超声波检验时,还应进行射线检验,其检验数量为超声波检验数量的20%。

2 厚度大于20mm,且小于70mm的管道,射线检验或超声波检验可任选其中一种。

3 厚度不小于70mm的管子在焊到20mm左右时做100%的射线检验,焊接完成后做100%的超声波检验。

4 经射线检验对不能确认的面积型缺陷,应采用超声波检验方法进行确认。

5 需进行无损检验的角焊缝可采用磁粉检验或渗透检验。或按工程设计文件的规定进行检验。

B.0.4 对同一焊接接头同时采用射线和超声波两种方法进行检验时,均应合格。

B.0.5 除非合同和设计文件另有规定,焊接接头无损检验的工艺质量、焊接接头质量分级应根据部件类型特征,分别按国家现行标准《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821、《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820、《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB 11345、《承压设备无损检测》JB/T 4730的有关规定执行。

B.0.6 对于局部无损检验的管道,无损检验结果若有不合格时,应对该焊工当日的同一批焊接接头中按不合格焊口数加倍检验,加倍检验中仍有不合格时,则应进行100%的检验。

B.0.7 对修复后的焊接接头,应采用原无损检验方法进行100%的无损检验。

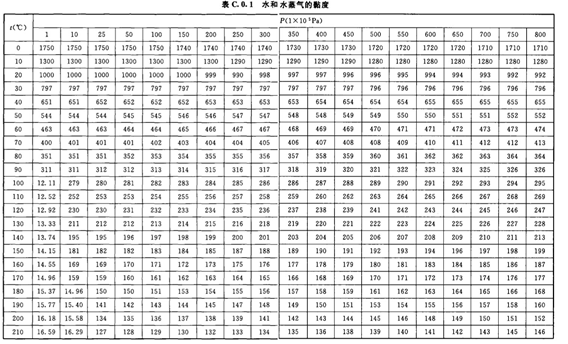

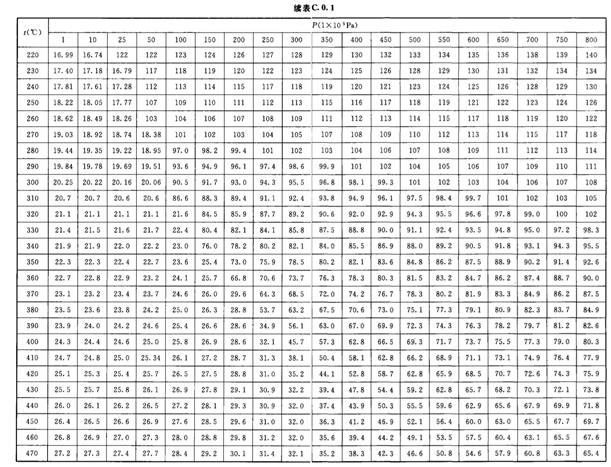

附录C 水力计算

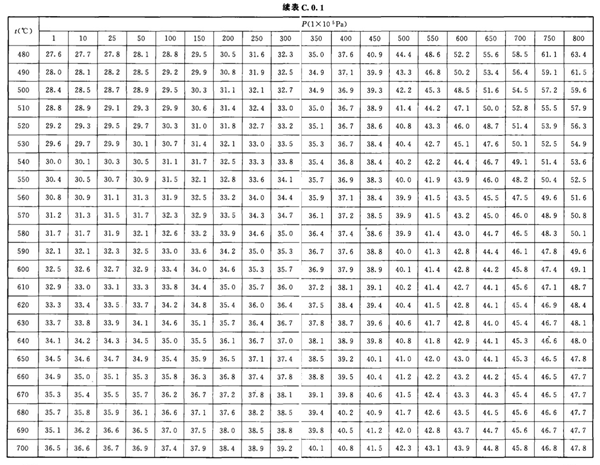

C.0.1 水和水蒸气的黏度应按表C.0.1选取。

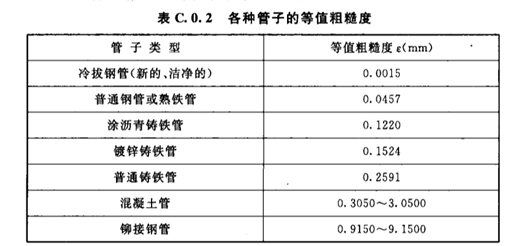

C.0.2 各种管子的等值粗糙度应按表C.0.2选取。

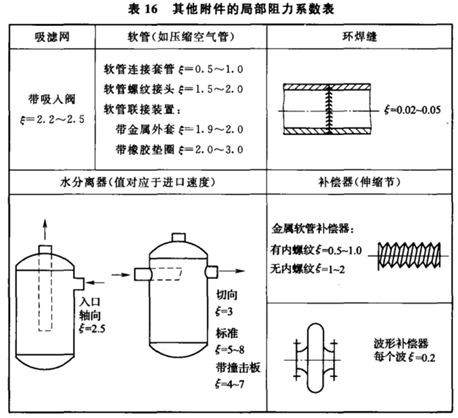

C.0.3 各种管道附件的局部阻力系数可按下列规定选取:

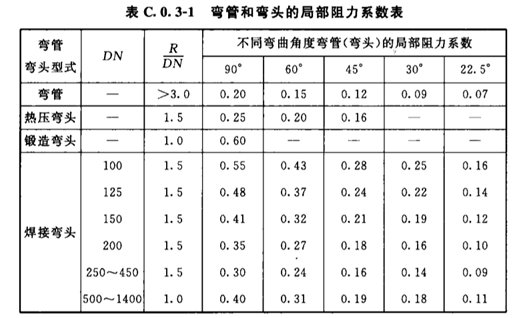

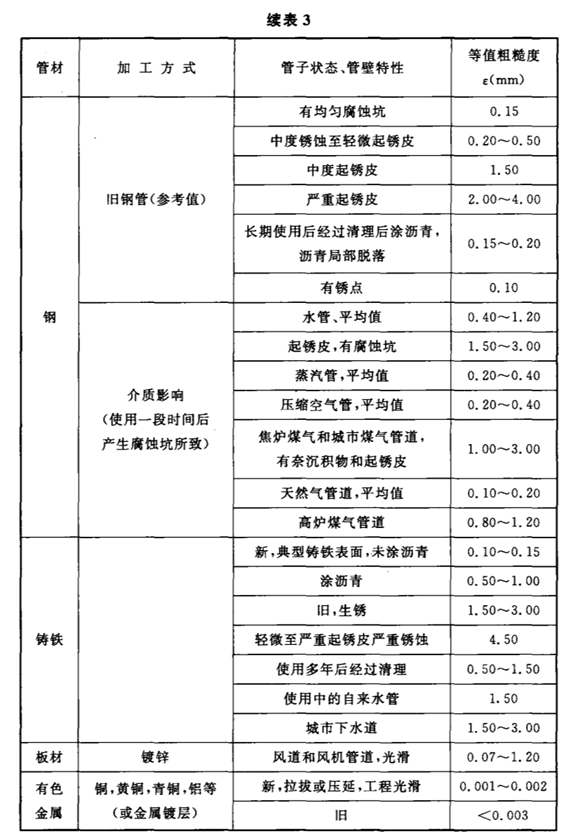

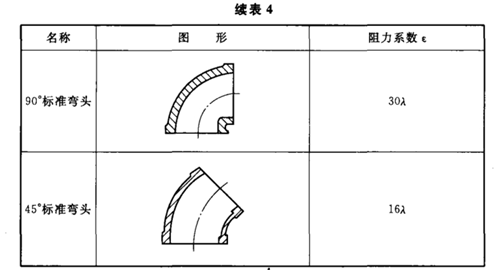

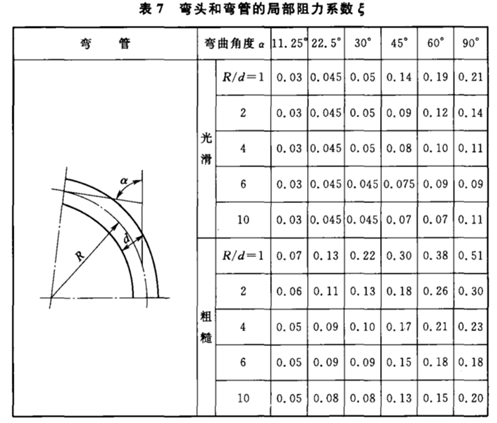

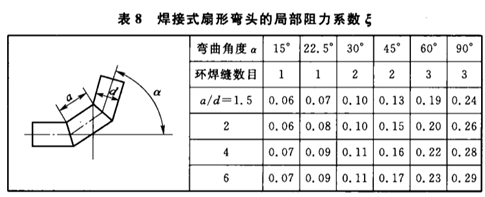

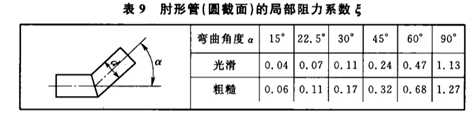

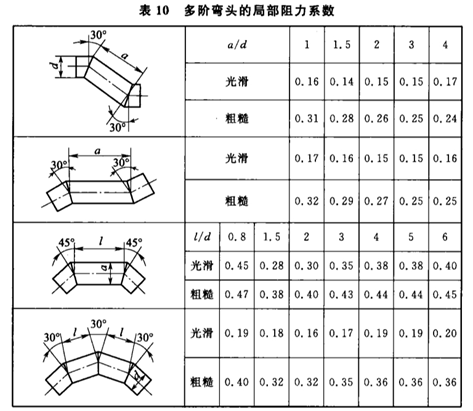

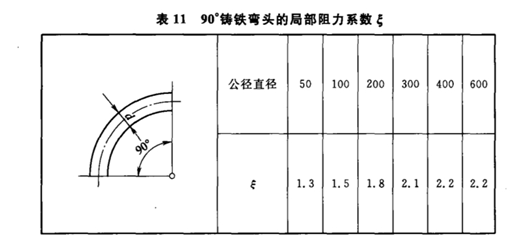

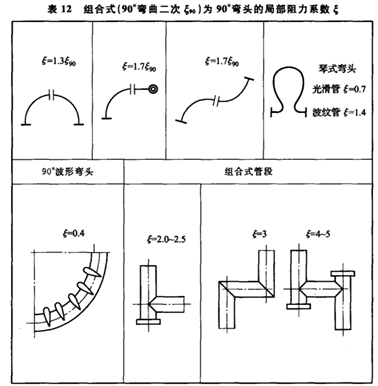

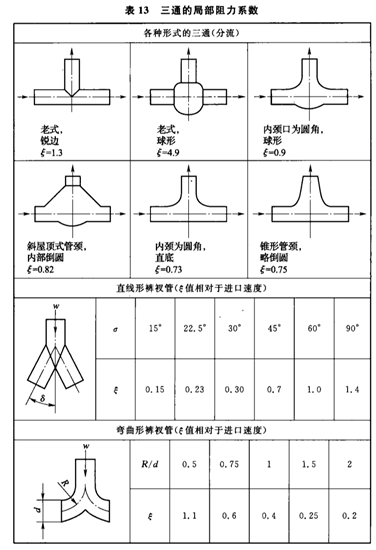

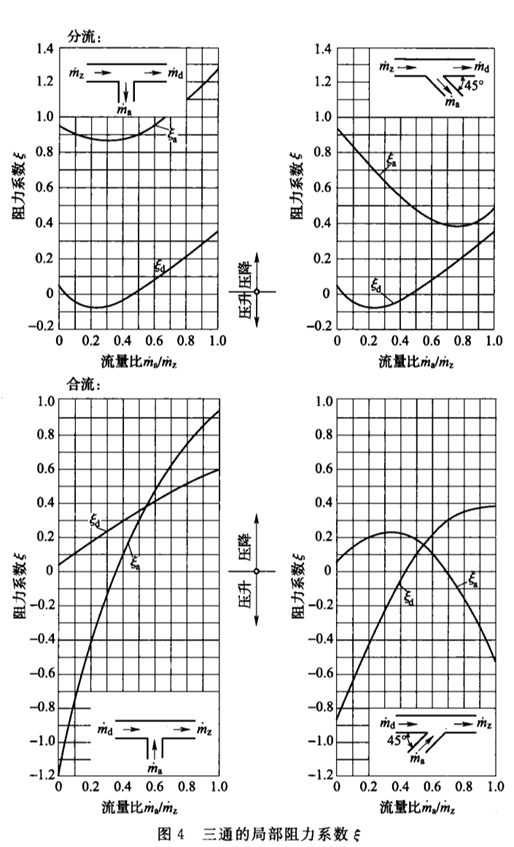

1 弯管和弯头的局部阻力系数可按表C.0.3-1选取。

2 三通的局部阻力系数可按下列规定选取:

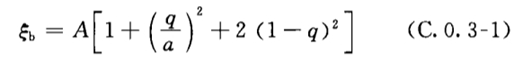

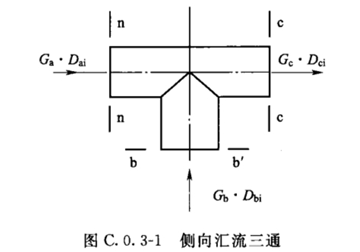

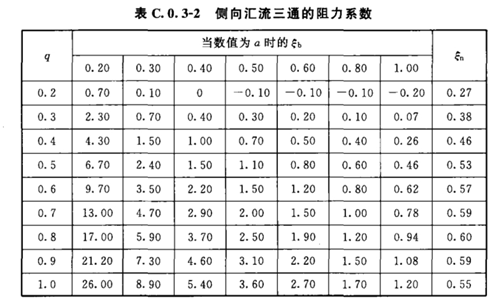

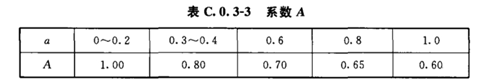

1) 侧向汇流三通的阻力系数根据图C.0.3-1可按表C.0.3-2选取,也可按下列公式计算:

![]()

式中:ξb——为b-c截面间的阻力系数;

A——系数,可按表C.0.3-3取值;

ξn——为n-c截面间阻力系数;

a——侧向流通内径Dbi与主流通流内径Dci比的平方,a=![]() ;

;

q——分流流量Gb的主流流量Gc之比,q=![]() 。

。

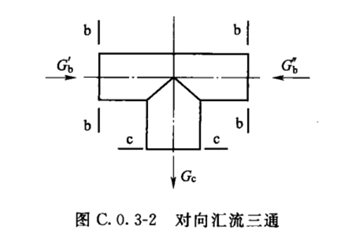

2) 对向汇流三通的阻力系数根据图C.0.3-2可按下式计算:

![]()

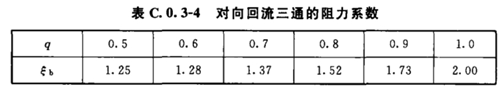

当a=1时,ξb可由表C.0.3-4查取。

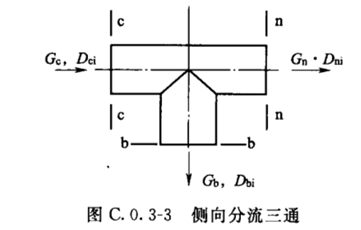

3) 侧向分流三通的阻力系数根据图C.0.3-3可按表C.0.3-5选取,也可按下列公式计算:

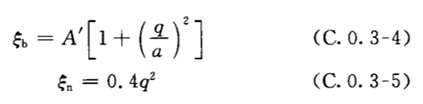

式中:A'——系数,当![]() 时,A'=1;当

时,A'=1;当![]() 时,A'=0.9。

时,A'=0.9。

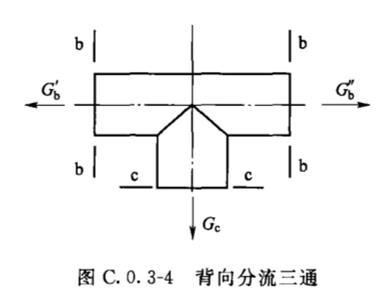

4) 背向分流三通的阻力系数根据图C.0.3-4可按下式计算:

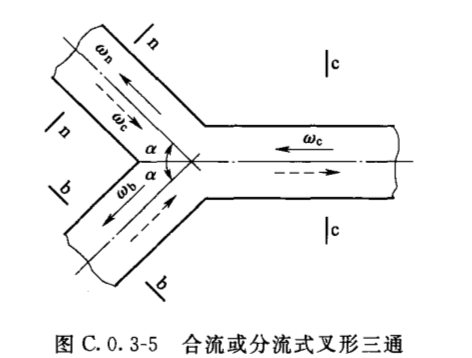

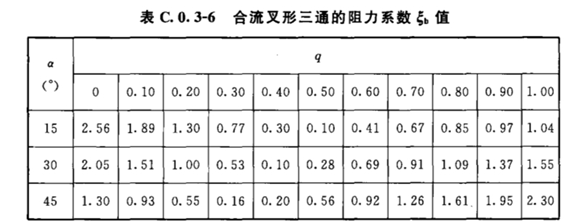

5) 会流叉形三通按图C.0.3-5,当α=45°时,阻力系数可按下式计算:

![]()

6) 会流叉形三通按图C.0.3-5,α为不同角度时的阻力系数可由表C.0.3-6查取。

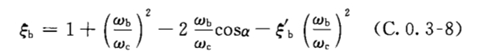

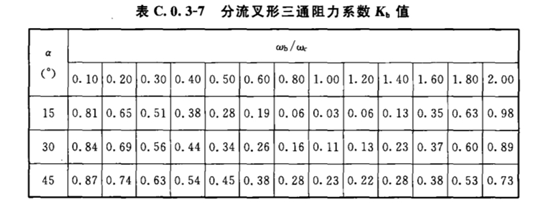

7) 分流叉形三通阻力系数ξb可按表C.0.3-7选取,也可按下式计算:

式中:ωb一一截面b处介质流速(m/s);

ωe——截面c处介质流速(m/s);

ξ'b——系数,当α=15°时,ξ'b=0.04;当α=30°时,ξ'b=0.16;当α=45°时,ξ'b=0.36。

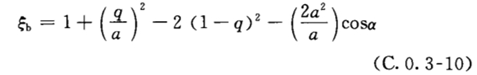

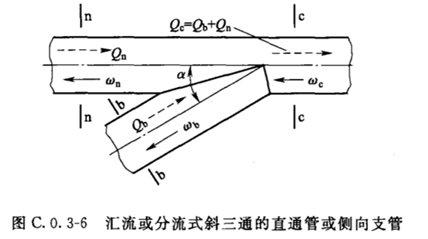

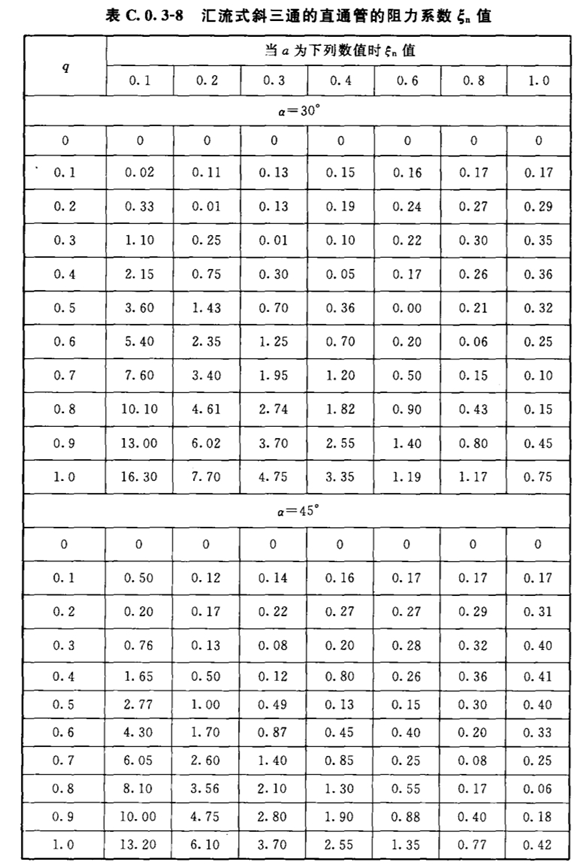

8) 斜三通的阻力系数按图C.0.3-6,当为汇流三通时,阻力系数可按下式计算:

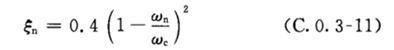

![]()

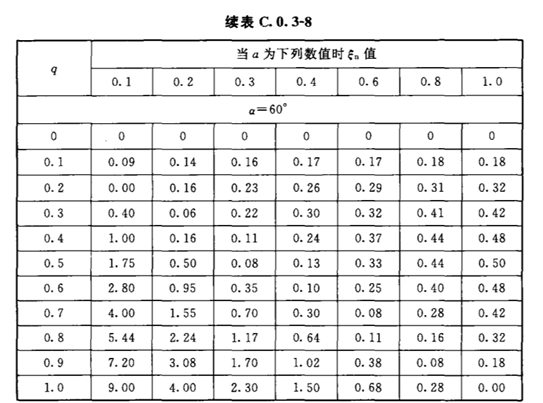

ξn值也可由表C.0.3-8查取。

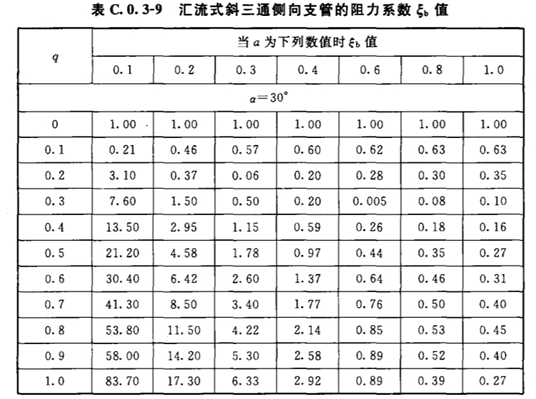

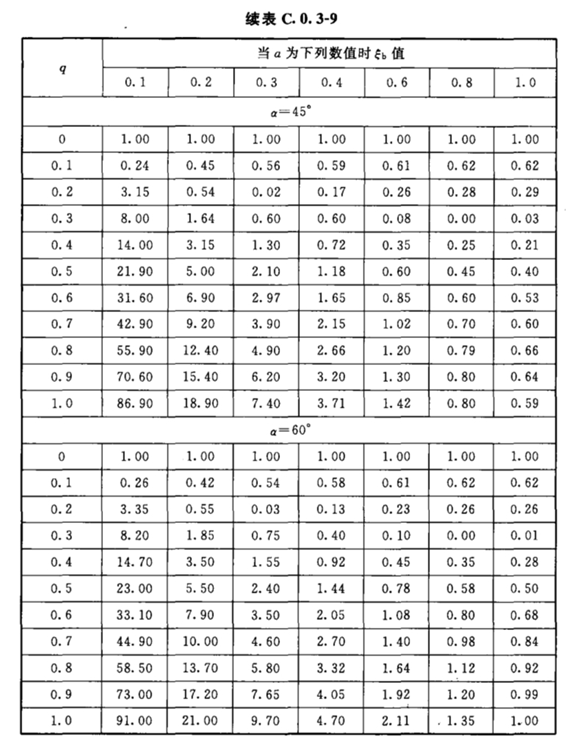

ξb值也可由表C.0.3-9查取。

9) 斜三通的阻力系数按图C.0.3-6所示的,当为分流三通时,阻力系数可按下式计算:

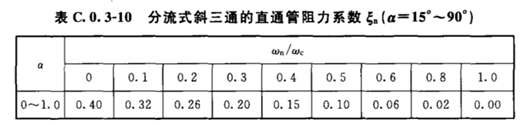

ξn值也可由表C.0.3-10查取。

![]()

式中:A'——系数,当![]() 时,A'=1;当

时,A'=1;当![]() 时,A'=0.9。

时,A'=0.9。

ξb值也可由表C.0.3-11查取。

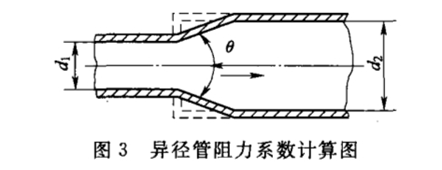

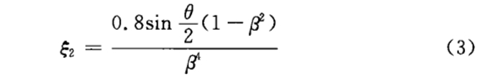

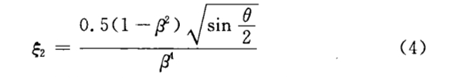

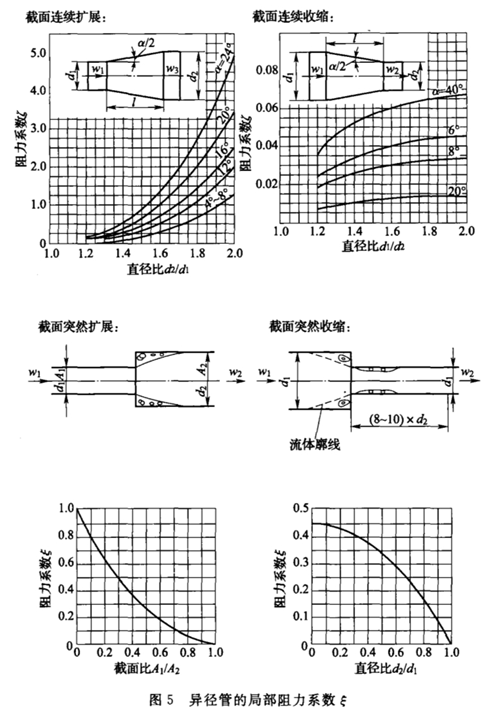

3 异径管的局部阻力系数可按下列规定选取:

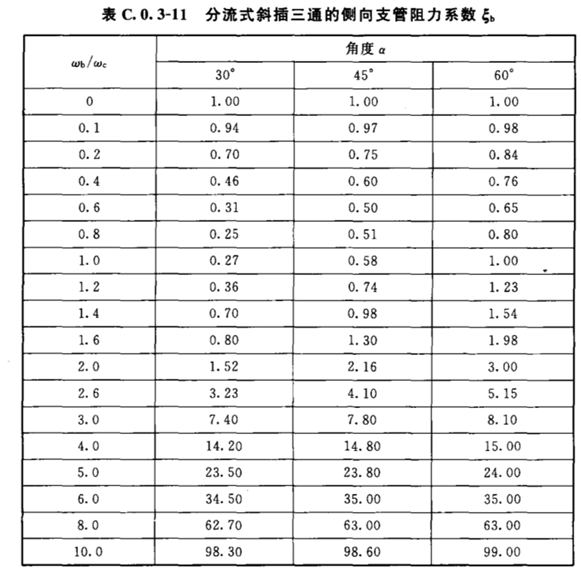

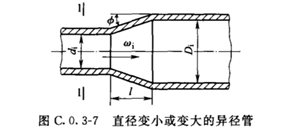

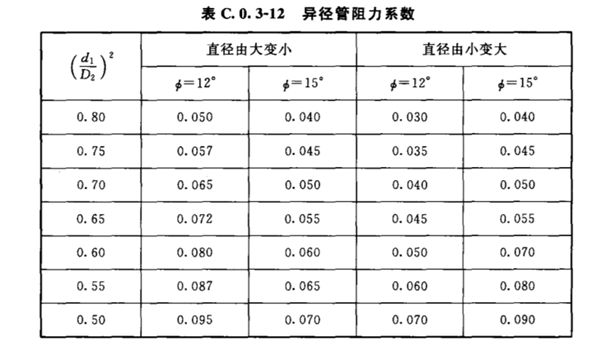

1) 异径管阻力系数按图C.0.3-7可按表C.0.3-12确定,表中的ф为半锥角。

2) 突然变径的阻力系数按图C.0.3-8,当为突然缩小时,可按下式计算:

![]()

3) 突然变径的阻力系数按图C.0.3-8,当为突然扩大时,可按下式计算:

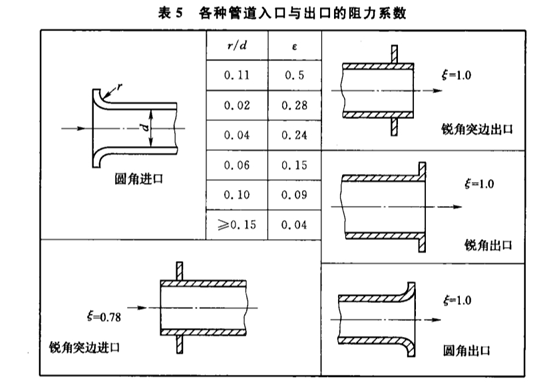

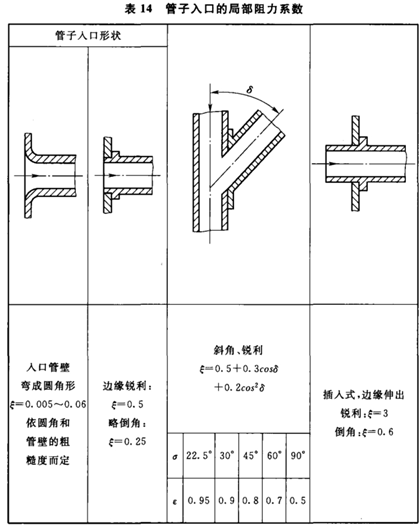

4 管道入口与出口的局部阻力系数可按下列规定选取:

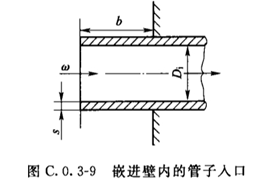

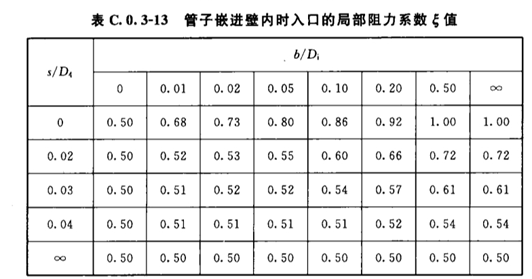

1) 嵌进壁内的管子入口局部阻力系数按图C.0.3-9,ξ值可按表C.0.3-13选取。

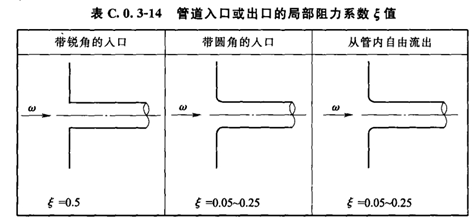

2) 其他型式管子入口或出口的局部阻力系数可按表C.0.3-14选取。

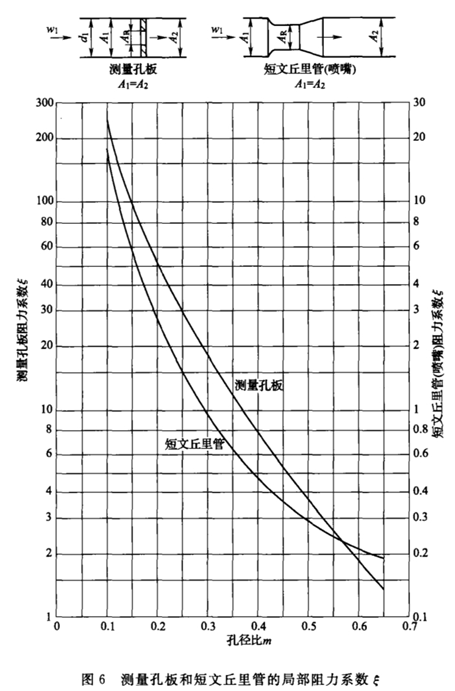

5 节流孔板的局部阻力系数可按下列规定选取:

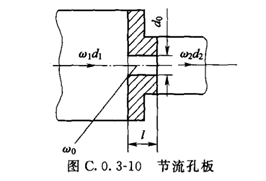

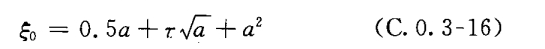

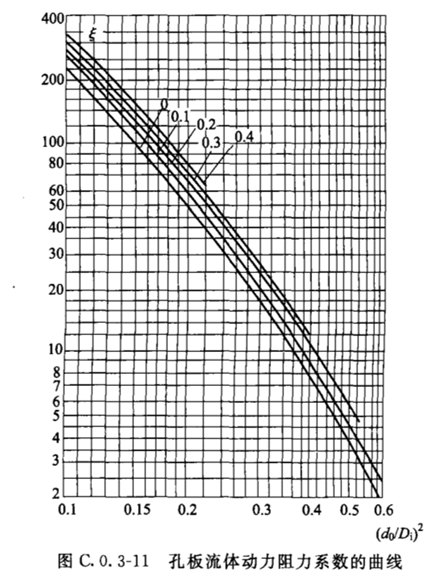

1) 节流孔板的局部阻力系数按图C.0.3-10,与管内介质的状态有关,当管内介质为水时,节流孔板的阻力系数可按下式计算:

![]()

式中:ξ0一一相应于管径do的阻力系数;

a——系数,a=![]()

c——系数,c=![]()

τ——系数,可根据1/do,按表C.0.3-15查取。

当d1=d2时,a=c,上式可简化为:

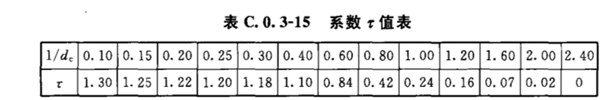

2) 当管内介质为蒸汽时,k=1.3,节流孔板的阻力系数ξ可按图C.0.3-11查取,图中阻力系数是相应于孔板前内径和蒸汽参数;图中的线族为相应于各孔板处压降△pm与孔板之前压力p1之比为0.4、0.3、0.2、0.1和0。该曲线只有当直管长度在节流孔板之前不小于5Di及孔板之后不小于10Di时才有效。

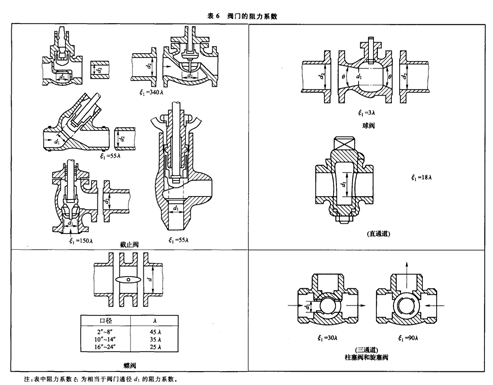

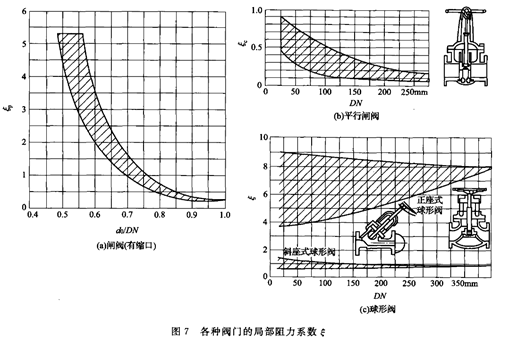

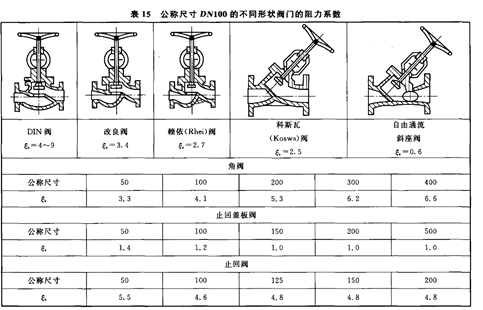

6 阀门的局部阻力系数可按下列规定选取:

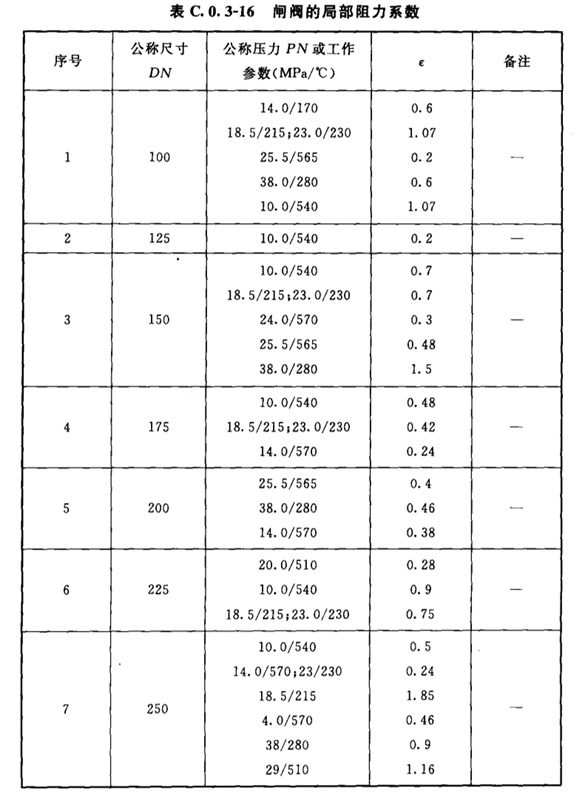

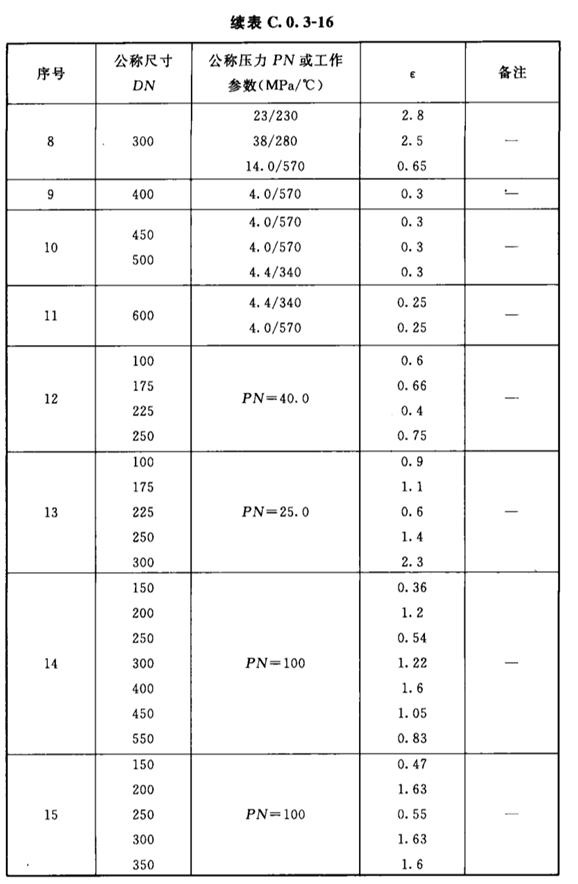

1) 闸阀的局部阻力系数ξ可按表C.0.3-16确定。

2) 截止阀的局部阻力系数ξ可按表C.0.3-17确定。

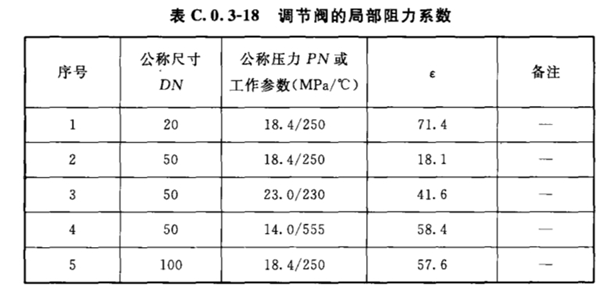

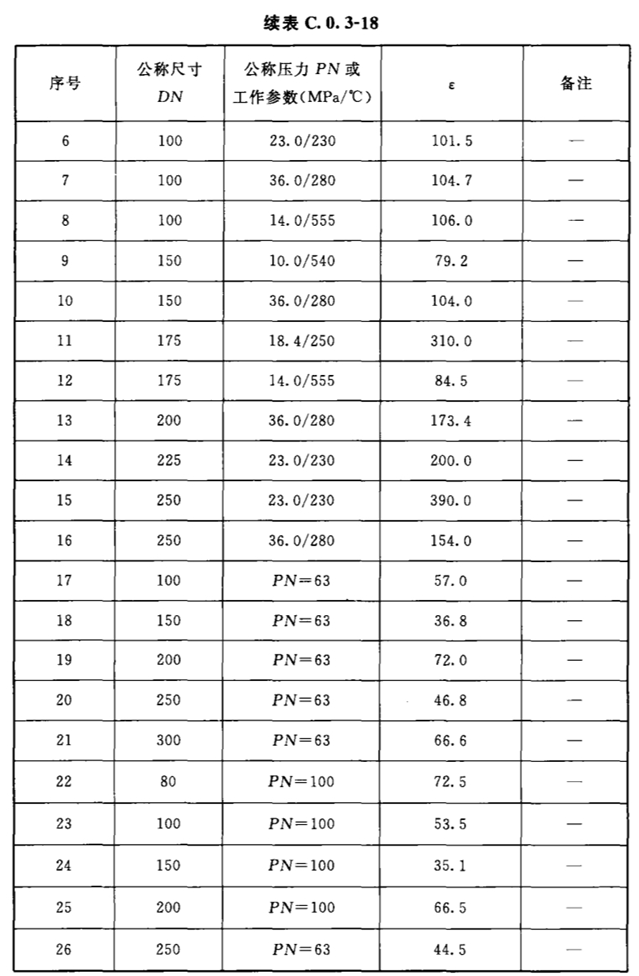

3) 调节阀的局部阻力系数ξ可按表C.0.3-18确定。

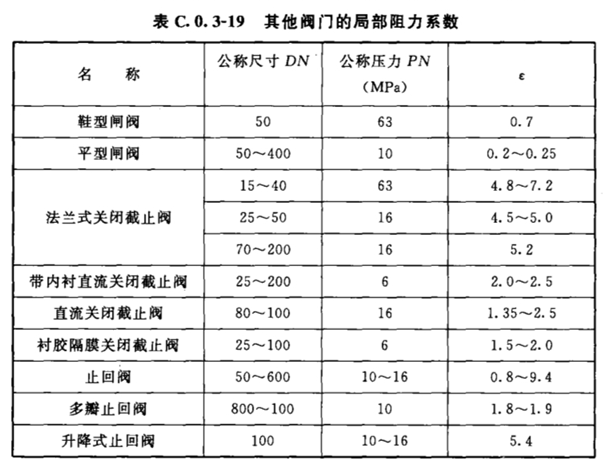

4) 其他阀门的局部阻力系数可按表C.0.3-19确定。

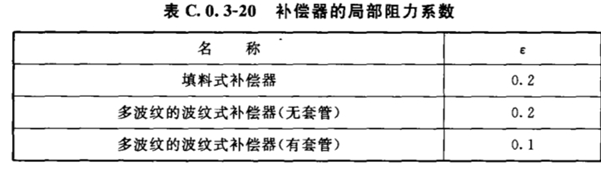

7 补偿器的局部阻力系数可按表C.0.3-20确定。

附录D 柔性系数和应力增加系数

D.1 柔性系数

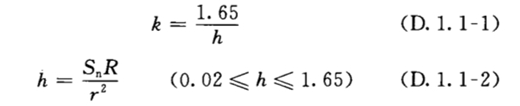

D.1.1 光滑弯管的柔性系数可按下列公式计算:

式中:k——柔性系数,当h>1.65时,k=1;

h——尺寸系数,见附表D.2.3;

Sn——连接管的公称壁厚(mm);

R——弯管或弯头的弯曲半径(mm);

r——连接管的平均半径(mm)。

D.1.2 焊接弯管的柔性系数,根据Markl的试验,焊接弯管柔性系数可按下式计算:

D.1.3 三通、接管座、大小头的柔性系数与连接管的柔性相同,其柔性系数取用k=1。

D.2 应力增加系数

D.2.1 弯制弯管、弯头、焊接弯管和三通管件应力增加系数应按下式计算:

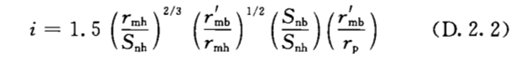

D.2.2 对于接管座应用下式计算i值:

式中:rmh一一主管平均半径(mm);

Snh——主管公称壁厚(mm);

r'mb——支管平均半径(mm);

Snb一一支管公称壁厚(mm);

rp——接管座加强段的外半径(mm);

i——应力增加系数。

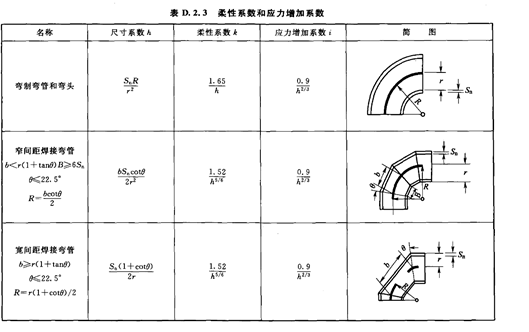

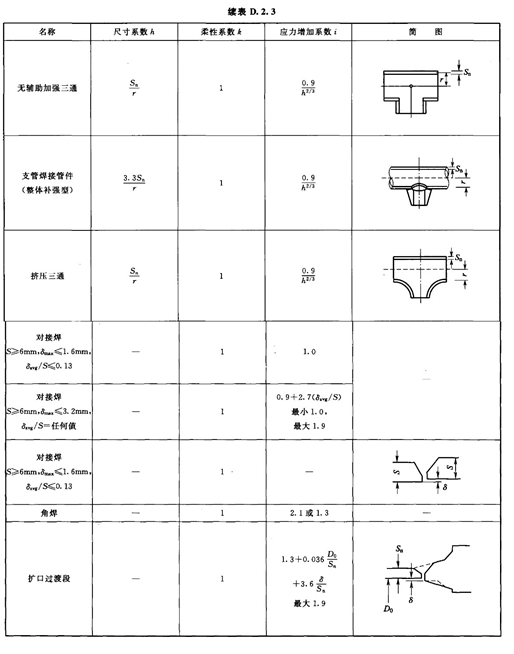

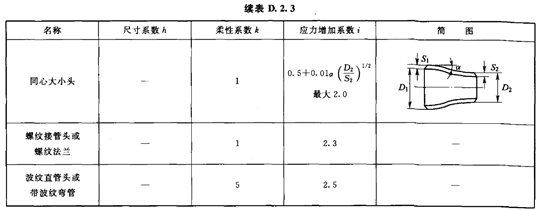

D.2.3 各种管件的柔性系数和应力增加系数可按表D.2.3选取。

注:B——焊接弯管斜接过渡段内测的长度(mm);

Do——管子外径(mm);

R——弯头或弯管的弯曲半径(mm);

r——管子平均半径(mm);

b——焊接弯管斜接段在中心的长度(mm);

Sn——管子公称壁厚(与三通相连接的管子)(mm);

α——异径接头锥角(°);

δ——对接焊口的错边(δavg为平均值)(mm);

θ——焊接弯管斜接轴线夹角的半角(°)。

附录E 风荷载和地震荷载的计算

E.1 风荷载

E.1.1 作用于管道上的风荷载为均布荷载,对于不等直径的管道,应按直径分段进行均布荷载的计算。垂直于露天管道表面上的风荷载标准值,应按以下公式计算,即:

式中:ωk——风荷载标准值(kN/m2);

βz——高度z处的风振系数;

μz——风荷载高度变化系数,按E.1.3的规定确定;

μs——风荷载体型系数,按E.1.4的规定确定;

ω0——基本风荷载(kN/m2);按E.1.2的规定确定。

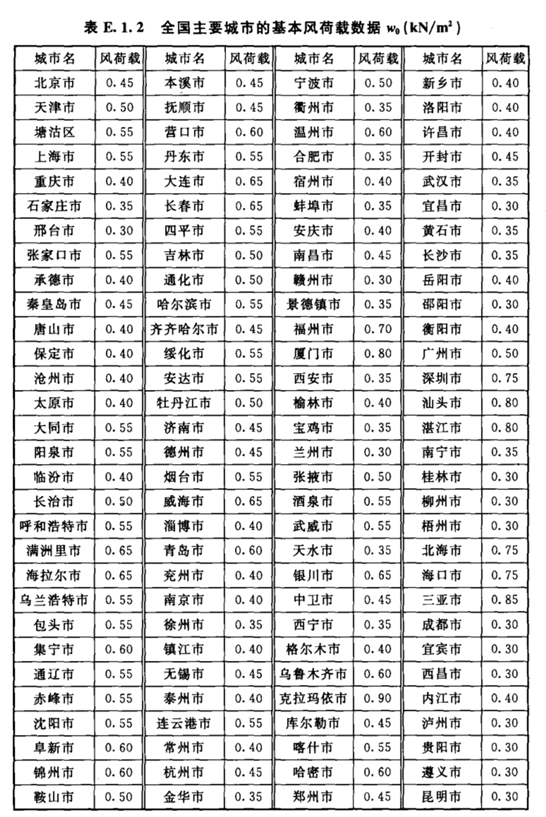

E.1.2 基本风荷载为当地空旷平坦地面上离地10m高处,统计所得的50年一遇10min内的平均最大风速υ0,按公式E.1.2确定的风荷载值。工程中的基本风荷载可按表E.1.2或现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中给出的风荷载采用,但不得小于0.3kN/m2。

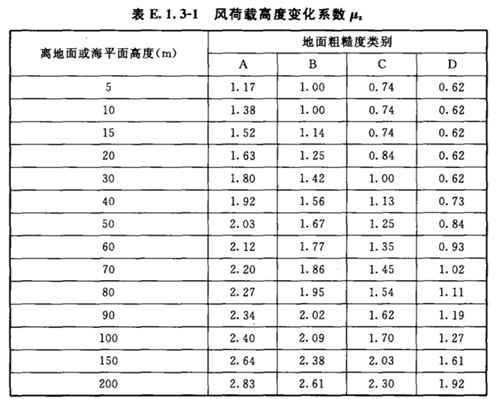

E.1.3 对于平坦或稍有起伏的地形,风荷载高度变化系数μz应根据地面粗糙度类别按表E.1.3-1或现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中给出的风荷载高度变化系数确定。

1 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类:

1) A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;

2) B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡村和城市郊区;

3) C类指有密集建筑群的城市市区;

4) D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

2 由于地形差别的影响,风荷载高度变化系数还应乘以系数η进行修正,即:

![]()

η按下述规定采用:

1) 山间盆地、谷地等闭塞地形:η=0.75~0.85;

2) 与大风方向一致的谷口、山口:η=1.20~1.50;

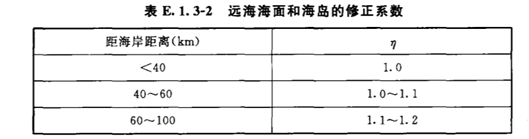

3) 当远离海面或在海岛上时,按表E.1.3-2确定修正系数。

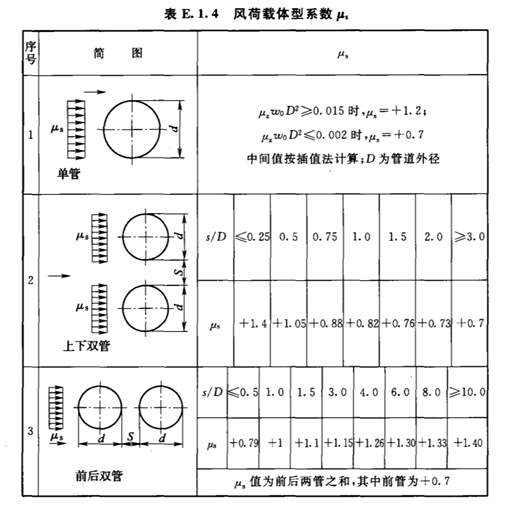

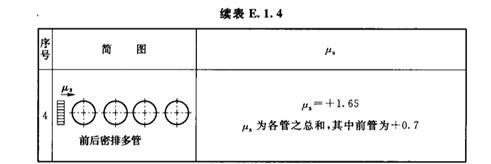

E.1.4 风荷载体型系数μs为风作用在管道表面上所引起的实际压力(或吸力)与来流风速度压的比值,可按表E.1.4选取。

注:1 图表中符号→表示风向,+表示向管道中心,-表示向管道外部;

2 序号2,3中,当两根管径不等时,取D=(D1+D2)/2,查表求μs值;

3 序号4中,当管径不等时,按D=ΣDi/m查表求μs,值(ΣDi为各管径总和,m为管道根数)。

E.2 地震荷载

E.2.1 管道设计中,通常不计入地震荷载,除非当地法令规定或厂址位于震级高的地区,或在合同中已有明确规定,才需要进行管道的地震验算。

E.2.2 抗震设计的基本要求应符合下列规定:

1 管道的设计分析应能反映出设计范围内预期地震发生时,随建筑结构的地震响应,管道内产生的最大应力和力矩,但不需要包括对地震所引起建筑结构间相互作用的分析。设计中抗震设防烈度可采用中国地震动参数区划图的地震基本烈度,对已编制抗震设防区划的地区,可按批准的抗震设防烈度或设计地震动参数进行计算。

2 地震时地面的水平和垂直运动时同时存在,但认为水平地震力对管道的破坏起决定性作用,水平地震力的方向应取为使管道中应力水平最大的方向。对于地震烈度为8、9度的大跨度管道及9度时的高层管道,应计算竖向地震作用,竖向设计加速度峰值可采用水平向设计加速度峰值的2/3。

3 抗震设计的计算模型应计入管道内液体以及附属部件等的质量,当附属部件的重心与管道中心线的距离大于管道直径1.5倍时应计入偏心的影响。

E.2.3 地震荷载的计算方法应符合下列规定:

1 管道地震荷载可采用静力法计算地震的动力学影响,当需要进行比较详细的分析时,可采用反应谱法或时程分析法。

2 静力法忽略了地震中管道支承结构各部分响应的不同频率和阻尼,在地震运动的振动方向上使用单一的静力加速度值计算管道的受力和位移。静力加速度按下式计算:

![]()

式中:kf——频率修正系数,将管道近似为单自由系统处理时,kf=1;当管道为多自由度系统时,kf=1.5;

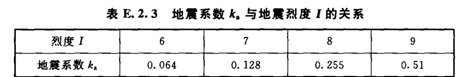

Sa——为地震时计算楼层高度上质点运动的最大加速度,当没有地震时各楼层质点运动最大加速度资料时,取为地震时地面的最大水平加速度。地震时地面的最大水平加速度与重力加速度的比值称为地震系数ka,按表E.2.3确定:

3 通过振型分解的方法,由单质点体系的反应谱曲线得到质点在各震型下的地震荷载,再按均方根法对其进行组合,可以计算出管道的地震响应最大值。从工程应用的角度,地震反应不超过10%的管道高阶振型影响可略去不计,仅需计入自振频率较低的前2个~3个振型。在求得管道上的分布惯性力后,应对管道和管道原件进行强度校核。

4 对于罕遇地震,不能采用弹性加速度反应谱法设计,采用管道进入弹塑性阶段后的非线性时程分析方法。时程分析法首先选定地面运动加速度曲线,通过数值积分求解基本动力方程,计算出每—时间分段处管道的位移、速度和加速度,从而描述出强震作用下,管道在弹性和非弹性阶段的地震响应。

附录F 焊接结构及焊接材料

F.0.1 常用焊接接头形式及尺寸应符合表F.0.1的规定。

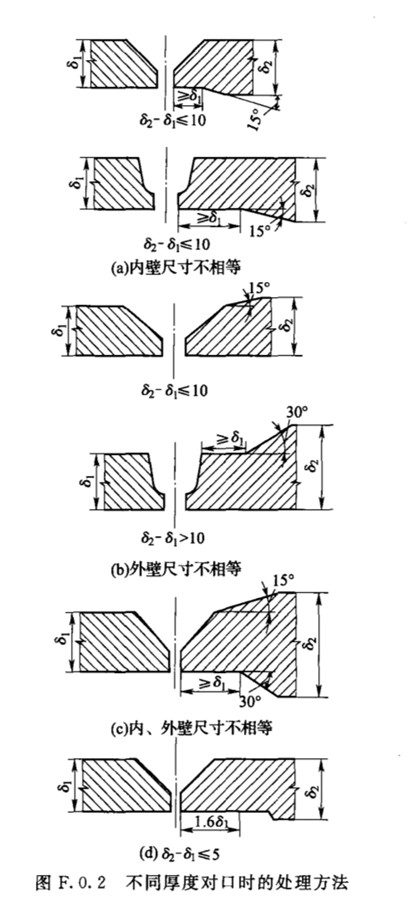

F.0.2 不同厚度管道对口时的处理方法应符合图F.0.2的规定。

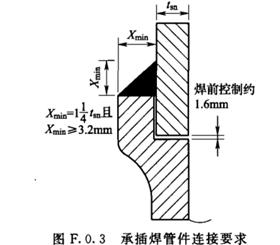

F.0.3 承插焊管件与管子的焊接应符合图F.0.3的规定。

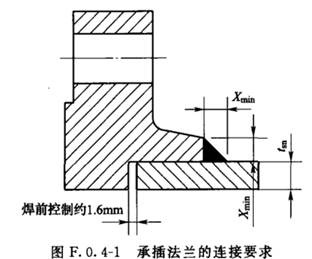

F.0.4 承插焊法兰与管子的连接应符合下列规定:

1 承插焊法兰的焊缝应符合图F.0.4-1的规定。

2 尺寸Xmin为直管名义厚度tsn的1.4倍或法兰颈部厚度两者中的较小值。

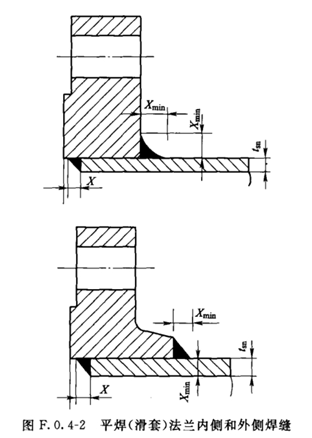

3 平焊(滑套)法兰与管子的内外侧焊接应符合图F.0.4-2的规定。

4 尺寸X为直管名义厚度tsn或6.4mm中的较小值。

5 尺寸Xmin为直管名义厚度tsn的1.4倍或法兰颈部厚度两者中的较小值。

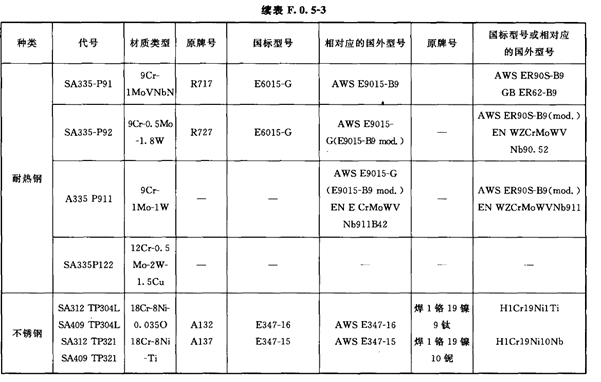

F.0.5 常用焊接材料应符合表F.0.5-1~表F.0.5-3的规定。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的;

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《爆破片和爆破片装置》GB 567

《碳素钢结构》GB 700

《等长双头螺柱 B级》GB/T 901

《管道元件PN(公称压力)的定义和选用》GB/T 1048

《低中压锅炉用无缝钢管》GB 3087

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091

《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323

《缠绕式垫片 技术条件》GB/T 4622.3

《高压锅炉用无缝钢管》GB 5310

《六角头螺栓细牙》GB/T 5785

《Ⅰ型六角螺母》GB/T 6170

《Ⅰ型六角螺母 细牙》GB/T 6171

《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163

《对焊钢制管法兰》GB/T 9115

《钢制管法兰 技术条件》GB/T 9124

《管法兰连接用紧固件》GB/T 9125

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB 11345

《安全阀 一般要求》GB 12241

《压力释放装置 性能试验规范》GB 12242

《弹簧直接载荷式安全阀》GB 12243

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:管材》GB 15558.1

《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管件》GB 15558.2

《管道支吊架 第1部分:技术规范》GB/T 17116.1

《钢制管法兰连接强度计算方法》GB/T 17186

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《石油化工企业设计防火规范》GB 50160

《氢气站设计规范》GB 50177

《工业企业总平面设计规范》GB 50187

《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229

《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87

《管道焊接头超声波检验技术规程》DL/T 820

《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821

《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869

《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072

《火力发电厂油气管道设计规程》DL/T 5204

《城镇供热管网设计规范》CJJ 34

《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJ/T 81

《承压设备无损检测》JB/T 4730

中华人民共和国国家标准

电厂动力管道设计规范

GB 50764-2012

条文说明

制定说明

《电厂动力管道设计规范》GB 50764-2012,经住房和城乡建设部2012年5月以第1396号公告批准发布。

本规范制定过程中,编制组进行了广泛深入的调查研究,总结多年来的设计经验和研究成果,结合我国的国情,对火力发电厂动力管道的设计作出规定。

本规范的编制遵循主要的原则如下:

1. 对火力发电厂动力管道的材料、强度、布置和检验等方面提出设计的基本要求;

2. 设计应遵循安全第一的原则,并采取成熟可靠的技术;

3. 注重与国内现行相关标准的协调,本规范中涉及的内容与国家现行标准有重复的部分,采取引用的方法;

4. 注意了解吸收国外关于动力管道的先进设计标准的内容。

本规范属新制定标准,编写组人员对一些技术问题进行了专题研究,形成6个专题报告,其目录如下:

1. 材料许用应力专题;

2. 国内无缝钢管及焊接钢管的生产加工能力及状况专题;

3. 火电厂高温管道材料的应用专题;

4. 局部阻力系数的选用研究专题;

5. 四大管道介质流速选择专题;

6. 易燃或可燃介质管道专题。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,本编制组按章、节、条顺序编制了标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明和解释。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规定的参考。

1 总则

1.0.2 本条在规定适用范围中强调了“火力发电厂”的概念,目的是区别于核电站及其他新能源发电厂。

除规定本规范适用的范围外,还规定了不适用的范围,使适用范围界限更明确,增强了可操作性。

3 设计条件和设计基准

3.1 设计条件

3.1.4 本条文与现行行业标准《火力发电厂汽水管道应力计算技术规程》DL/T 5366-2006相比,由于适用范围增加了可燃、易爆·及有毒流体介质管道和气体介质管道,所以设计压力选取增加了总体原则性规定。

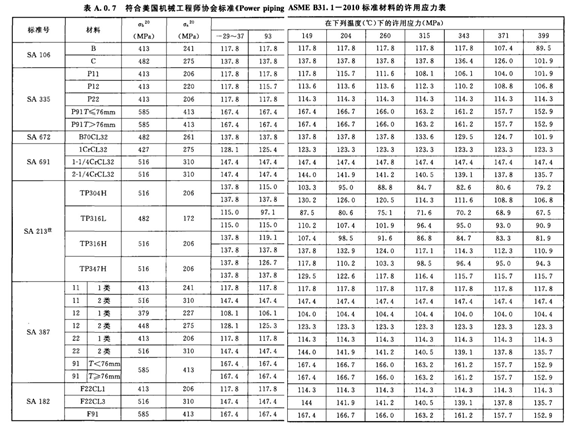

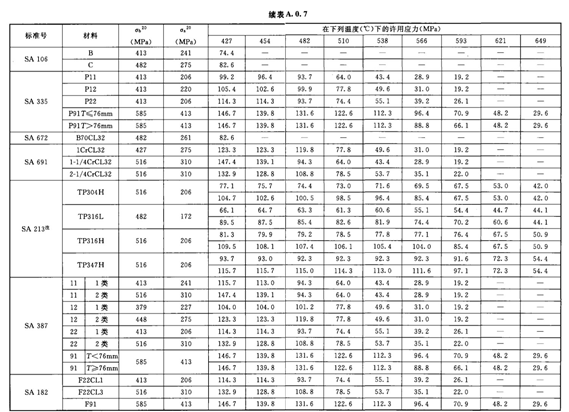

关于主蒸汽管道设计压力,在《火力发电厂汽水管道应力计算技术规程》DL/T 5366-2006的基础上,参照美国机械工程师协会标准《Power piping》ASME B31.1-2010的规定进行了局部调整。

按国际电工委员会标准《International standard:steam turbines part 1:specifications》IEC 45-1,汽轮机主汽门进口处的设计压力等于汽轮机主汽门前额定进汽压力的105%。

调速泵出口高压给水管道设计压力取值,“泵额定转速特性曲线”指泵选型工况对应的曲线。

3.1.7 本条与现行行业标准《火力发电厂汽水管道应力计算技术规程》DL/T 5366-2006第5.2节内容一致。

对于第6款,高压给水管道的设计温度取高压加热器后高压给水的最高工作温度,主要是因为在此温度段管子和管件壁厚差别不大,为减少管子和管件的品种和规格,故作此规定。但作应力分析计算时,建议按不同温度分段计算,否则端点推力会有较大差别。

3.2 设计基准

3.2.2 现行国家标准《管道元件PN(公称压力)的定义和选用》GB/T 1048-2005中规定,公称压力为无量纲量,公称压力系列数值以压力单位bar为基础定义,本规范中所有涉及公称压力(PN)的表示方法均按《管道元件PN(公称压力)的定义和选用》GB/T 1048-2005的规定进行调整。

3.2.4 本条与现行行业标准《火力发电厂汽水管道应力计算技术规程》DL/T 5366-2006第4章的编写原则一致,除钢材在设计温度下105h持久强度平均值(σtD)外,其余三项强度指标及其符号按现行国家标准《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T 4338-2006进行修改。在《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T 4338-2006中,强度指标的单位改为N/mm2,但鉴于现行国家标准《高压锅炉用无缝钢管》GB 5310-2008采用了新符号而单位仍然沿用MPa,所以本规范强度指标的单位仍然沿用MPa。

4 材料

4.1 一般规定

4.1.1 管道材料的选用除依据管道的设计压力、设计温度、工作介质类别、经济性、材料的加工等性能外,还应考虑化学性能稳定性、物理性能稳定性、组织稳定性和抗疲劳性能,并符合本规范关于材料的相关规定。

4.1.2 用于管道的材料,有可能会用到国外材料,这些材料应是通用性国际标准认可的材料。

4.2 金属材料的使用温度

4.2.1 材料的使用温度,还应考虑管道安装环境、工作介质对材料的腐蚀影响,腐蚀数据可在相关的材料手册中查阅,本规范所列数据未计及腐蚀因素。

4.2.2 对碳钢使用温度不应超过425℃,超过425℃长期使用有石墨化倾向。

4.4 金属材料的使用要求

4.4.4 采用的国外钢材应是国外动力管道用钢标准所列的钢号或者化学成分、力学性能、焊接性能与国内允许用于动力管道的钢材相类似、列入钢材标准的钢号。

对首次使用的国外钢材为保证质量,按照惯例要求进行焊接工艺评定和成型工艺试验,满足技术要求后才能使用。

对于国内钢材生产厂生产国外钢号,要求按该钢号国外标准的规定进行生产和验收;采用研制的新钢号分为试制动力管道和批量生产阶段,对应的要求钢材制造厂事先对新材料的试验工作进行技术评定和产品鉴定。

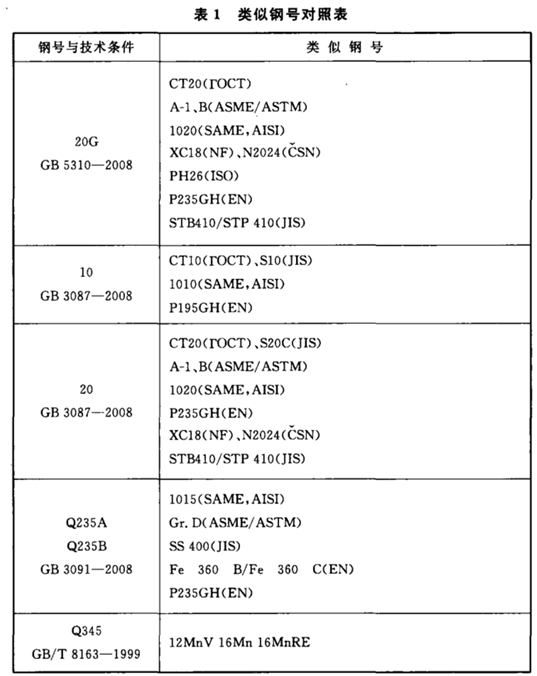

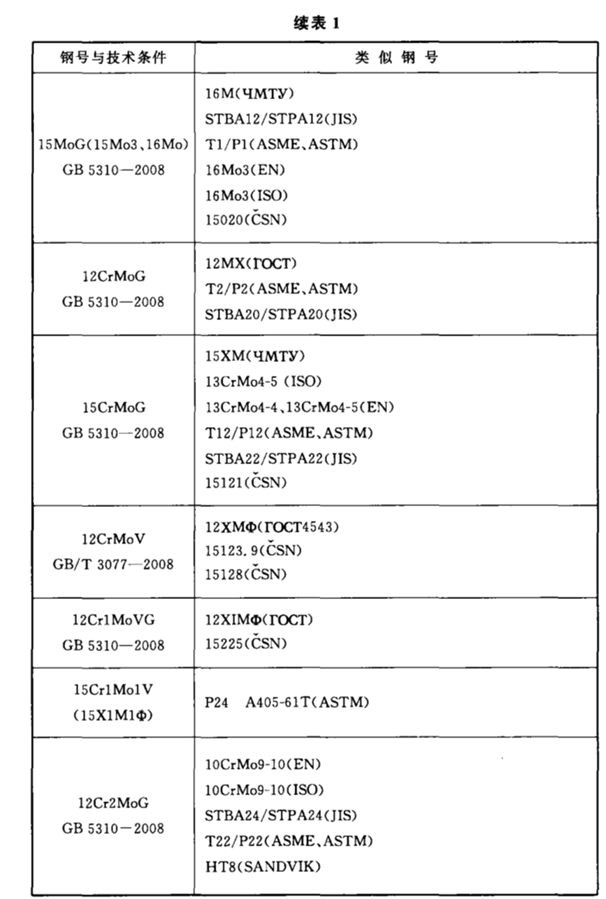

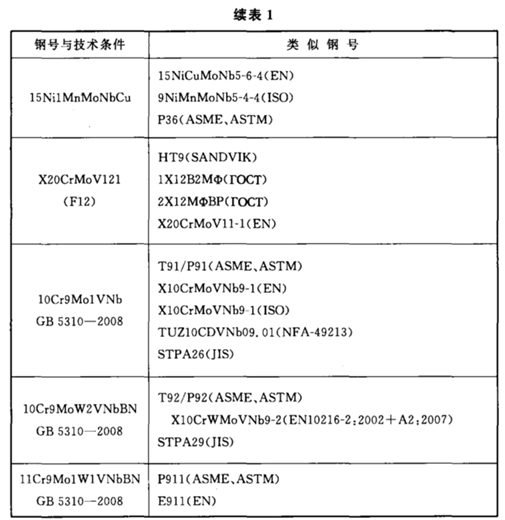

常用的汽水管道用钢包括碳钢、低合金耐热钢和9-12Cr%耐热钢3类。虽然管道用钢在设计上多采用ASME的钢号,但本规范为国家标准,钢号采用现行国家标准《高压锅炉用无缝钢管》GB 5310的对应钢号;类似钢材牌号见表1。

4.4.5 高温蒸汽管道用钢主要考虑蠕变极限、持久强度、持久塑性和抗氧化性能等,常采用1×105h,也有用2×105h或3×105h的高温持久强度作为强度设计依据;在长期高温运行过程中材料会发生碳化物的析出、聚集、长大,产生组织老化和性能劣化,要求材料的组织、性能稳定性要好。对其他管道,在相对较低温度下工作,通常以钢材的屈服极限和抗拉强度作为强度设计的依据,要求对所输送流体具有较高的抗腐蚀能力。管道是由钢管和管件焊接而成,并需要在现场人工施焊,相对于制造厂,车间的工作环境、工艺条件较差,更要求焊接工艺性要好。

5 管道组成件的选用

5.1 一般规定

5.1.5 现行行业标准《电站钢制对焊管件》DL 695中规定:弯管弯头、三通、异径管等管道附件的通流面积应不小于相连接管道通流面积的90%,实际应用中发现,当管径或壁厚偏差较大时,管子与管件连接处的局部地位点的疏水靠管道的疏水坡度无法解决,因此将90%的限制提高到95%,根据管件制造企业的调研结果,95%的限制,大部分管件制造企业均可做到。

5.2 管子

5.2.3 电厂实际运行发现,由于存在两相流,采用普通碳钢的给水回热加热器疏水和再循环管道的阀后管道,磨损严重,所以增加阀后管道采用CrMo合金钢的规定;另外,美国萨金伦迪公司设计的该类管道采用CrMo合金钢。

5.3 弯管和弯头

5.3.4 目前,大型再热火电机组的低温再热蒸汽管道材料多采用符合ASME标准的SA 672B70CL32焊接钢管,由于口径较大,弯头热压成型比较困难,国内大多管件制造厂采用板材焊接成型,不易保证安全,基于此种情况,作本条规定。

5.4 支管连接

5.4.2 鉴于目前大部分带加强环、加强板及加强筋等辅助加强型式的三通,多数由施工单位在现场加工,难以保证质量,所以不建议采用该类加强型式的三通。

5.4.3 本条根据现行行业标准《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T 5054-1996修改,对高压给水管道取消锻制型式三通。

5.4.4 本条根据现行行业标准《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T 5054-1996附录C修改。

5.10 阀门

5.10.2 虽然低压给水管道参数较低,但其工作条件较差,铸铁阀门承受扭矩的能力较差,设计人员往往容易忽略而选用铸铁阀门,所以规定“与高压除氧器和给水箱直接相连管道的阀门及给水泵进口阀门,应选用钢制阀门”。

5.10.5 本条第14款,对于电动阀门,当失去动力时,做不到“开”或“关”,所以规定:对于驱动装置失去动力时阀门有“开”或“关”位置要求时,应采用气动驱动装置。

6 管道组成件的强度

6.2 管子的强度

6.2.1 本条规定根据现行行业标准《火力发电厂汽水管道应力计算规程》DL/T 5366-2006修改,按美国机械工程师协会标准《Power piping》ASMEB 31.1的规定增加了蠕变温度下焊接钢管的直管最小壁厚计算公式。

由于所列公式是根据管壁内压平均应力导出的,考虑内压周向应力是平均分布的,而管壁内周向应力的分布,实际是不均匀的,内壁大、外壁小,在外径(或内径)一定时,壁厚越大,内外壁应力值差别也越大。因此,内壁内周向应力比平均周向应力要高。有时按平均应力是满足了,而内壁实际应力却超过了屈服极限,产生材料屈服,甚至管壁上出现大面积屈服,这对管子的运行不利。通过计算比较,如果以管壁内压平均折算应力(应力为平均值)选择管子壁厚时,当许用应力采用以屈服极限为基准的安全系数为1.5时,在B=Do/Di值等于1.6时,管子内壁才有可能屈服,内壁内压实际折算应力超过屈服极限的2%时,但管壁大部分仍处于弹性状态。在现在的电力建设中,超临界和超超临界参数机组,主蒸汽、再热蒸汽管道的选材一般选用强度高的A335P91、A335P92来降低管道厚度,这样管道的![]() 值都在1.6以下。因此规定最小壁厚计算公式的适用范围为

值都在1.6以下。因此规定最小壁厚计算公式的适用范围为![]() 不大于1.7。

不大于1.7。

管道的腐蚀和磨损。对于一般的蒸汽管道和水管道,可不计及腐蚀和磨损的影响;对于加热器疏水阀后管道、给水再循环阀后管道和排污阀后管道等具有两相流的管道,都应计及附加厚度,腐蚀和磨损裕度可取用2mm。对于超超临界机组的主蒸汽管道和高温再热蒸汽管道,从近几年投运的机组运行状况看,存在氧化腐蚀的现象,所以应适当计及裕量。

计及机械强度的要求。补偿因需要机械连接而在管子加工螺纹或焊接打的坡口等所损失的壁厚;在个别情况下,由于支撑及其他原因引起的附加荷载使管道可能发生凹塌、翘曲或过量的挠度时,也需要局部增加直管的壁厚。

6.3 弯管弯头的强度

弯管实测壁厚限定不得小于弯管的计算壁厚,含义是弯管上任何—点的壁厚都不得小于弯管在该点的计算壁厚。虽然不可能每—点都去核算,但弯管是由直管弯制而成的,为了补偿弯曲面最外侧的减薄量,选用的直管壁厚就应有一定的裕度,对于外侧而言,靠这个裕度来补偿各处的减薄量,对内侧而言,靠这个裕度来补偿应力的增加。弯管最外侧减薄量最大,最内侧应力增加最大,只要这两处的裕度没有用完,弯管运行中的安全性就能保证,只要制造工艺合理能控制住最外侧和最内侧的壁厚,满足该处计算壁厚的要求即可。

由于弯制过程中,弯管外侧受拉伸变形后壁厚要减薄,减薄量的大小与弯管的弯曲半径R和弯制工艺水平有关。因此,用作弯制弯管的直管段的壁厚,必须大于相连直管允许的最小壁厚,且有—定的裕度以补偿弯制过程中的减薄量,即留得裕度应大于弯制工艺可能产生的最大减薄量。

对于允许负偏差比较大的管子,当其具有最大负偏差时的管子壁厚即相当于相连直管的最小壁厚。因此,具有正偏差的管子,其壁厚本身就较相连直管的最小壁厚多个裕度,其值最小也等于最大负偏差值,这个裕度也可以利用来补偿弯管外侧的减薄量。

上述两种方法都是能补偿弯管外侧受拉的减薄量,是保证弯管满足最小壁厚的可靠手段,对于以最小内径X最小壁厚标识的管子,因其壁厚无负偏差,且允许正偏差也不大,应采用直管订货壁厚加大的方法,对于以外径X壁厚标识的管子,负偏差都很大,宜采用挑选正公差管子的方法。

椭圆度也是表示弯管质量好坏的特征之一,椭圆度大了,弯管受压作用产生的椭圆应力,影响弯管的强度。

由于外侧厚度公式是在直管壁厚公式基础上乘以一个小于1的修正系数,因此弯管、弯头外侧壁厚要比相应直管小,但前面已规定不得小于直管壁厚,因此外弧最小壁厚更偏于安全。值得注意的是,现行行业标准《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T 5054中并未直接给出按直管内径确定的弯管(弯头)壁厚公式,同时,弯管(弯头)壁厚公式是以薄壁管(Do/Di≤1.7)为基础推导出来的,对于厚壁管是有一定误差的。

6.4 支管连接的补强

本节规定了几种支管连接的计算方法,其中面积补偿法适用锻制三通,接管座;压力面积法适用于热压三通,面积补偿法的计算是参照美国机械工程师协会标准《Power piping》ASMEB 31.1的规定确定的。

6.5 异径管

本节给出了异径管壁厚的计算方法,参照现行行业标准《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T 5054附录C.2中的相关规定。

6.6 法兰及法兰附件