《四川省生态环保技术2020年度白皮书

(水环境领域)》

四川省生态环境厅

四川省科学技术厅

四川省环境科学学会

二o二一年十二月

近年来,我省污染防治攻坚战不断深入,生态环境质量 持续改善,生态环境保护事业取得较大发展,生态环境科技 支撑作用成效明显,科技水平和创新能力不断提升。为全面 掌握行业绿色转型发展的科技需求,精准评估全省生态环境 科技发展水平状况,更好地推动生态环境科技成果转化和产 业化应用,不断提高科技服务水平,由四川省生态环境厅、 四川省科学技术厅牵头,四川省环境科学学会组织编写《四 川省生态环保技术白皮书》。因涵盖领域较广、涉及技术种类 众多,采取分年度专业领域进行编写。

今年,以水环境治理领域为开端,编写《四川省生态环 保技术2020年度白皮书(水环境领域)》,本书从水生态环境 技术政策概述、城镇污水处理技术、工业废水处理技术、农 村污水处理技术、饮用水水源地管理及治理技术、黑臭水体 治理修复及流域生态环境保护技术等6部分,系统梳理了我 省水环境领域的发展现状、技术水平与需求,展示了当前主 要技术与典型应用案例,并结合生态环境管理需求,提出了 水环境科技创新未来发展重点方向的建议。

本书充分利用四川省环境科学学会的学科资源优势,精 心组织与统筹安排,成立了由四川省生态环境科学研究院、 四川大学、西南交通大学、中科院成都生物研究所、成都理 工大学等川内知名科研单位相关专家构成的编写课题组,根 据擅长领域安排专人分章负责编写任务。

希望本书能推动我省水环境治理领域先进适用技术的推 广应用,畅通科研院所、科技企业间的供需对接和交流合作 渠道,为促进我省生态环保科技创新和成果转化、打好污染 防治攻坚战、改善生态环境质量、推动经济高质量发展提供 有力科技支撑。因受时间和资料限制,书中如有不妥和疏漏 之处,敬请批评指正。

编委会

2021年12月17日

编委会

主任:四川省生态环境厅副厅长彭勇

副主任:四川省生态环境厅科技与财务处处长 阳 恺

四川省科学技术厅社会发展科技处副处长石梁萍

四川省环境科学学会副理事长叶宏

编 委:四川省生态环境厅科技与财务处副处长文 芒

四川省生态环境厅科技与财务处博士于倩楠 四川省生态环境科学研究院副院长 陈 强 四川大学建筑与环境学院教授赖波

西南交通大学地球科学与环境工程学院教授陈俊敏 中科院成都生物研究所研究员 谭周亮

成都理工大学生态环境学院教授谢燕华

四川省环境科学学会副理事长陈维果

四川省环境科学学会秘书长胡颖铭

四川省生态环境科学研究院高级工程师韦娅俪 四川省生态环境科学研究院高级工程师许冠东 成都东部集团有限公司高级工程师 岳艾儒

(三) 以全面推行河长制和流域生态补偿为抓手,推进水环境保护责任落实

(六) 案例6:基于改性生物活性炭的智能生物增效污水处理技术(3C-BACT) 35

(二) 案例2:工业园区水质高频波动废水强化脱氮除磷组合工艺

(三) 案例3:三级催化氧化+生物强化技术处理二硝基重氮酚生产废水工程......65

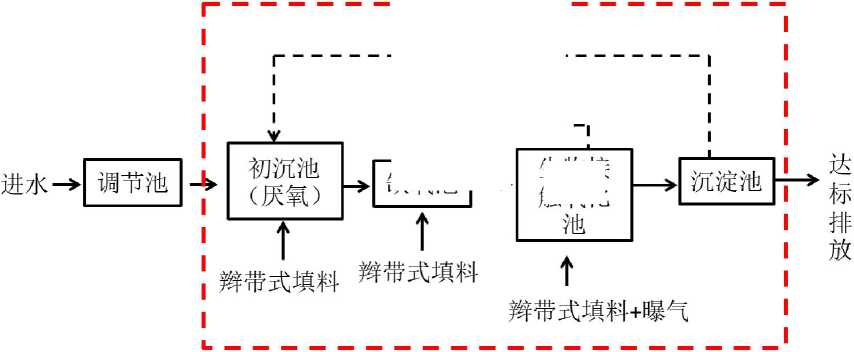

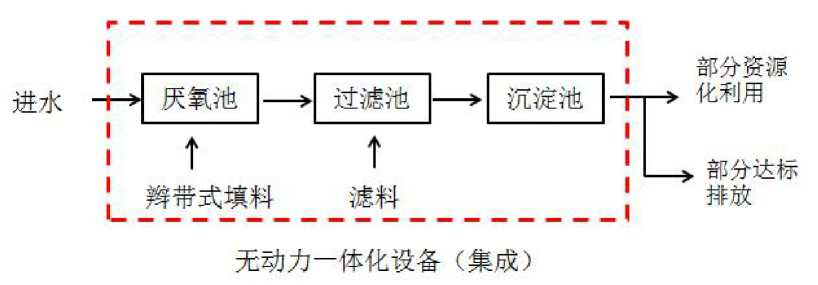

(三) 案例3:农村污水高效低成本分段治理SBCR工艺成套技术

149

“十三五”以来,四川省全面贯彻落实习近平生态文明思想,坚决 贯彻落实党中央国务院、生态环境部和省委省政府关于生态文明建设 和生态环境保护重大决策部署,以改善水生态环境质量为核心,深入 贯彻实施国、省两级水污染防治行动计划与方案(以下简称“水十条”), 全方位、宽领域、超强度推进水生态环境保护,水生态环保技术水平 不断提高,一大批突出水环境问题得到有效解决,水生态环境质量实 现历史性突破。

2020年,全省110个国、省考核断面中,104个达到水质优良标 准,优良率94.5%; V类、劣V类断面全部消除;达到国家规定的2020 年水质目标考核要求。87个国考断面中86个断面水质达到优良标准, 优良率98.9%,比2015年(77.0%)上升21.9个百分点。10个出川断 面水质全部达到优良标准。

2020年,岷江流域水质同比改善,沱江、涪江、琼江、渠江、嘉 陵江、雅砻江、青衣江、长江(金沙江)、赤水河、大渡河、安宁河、 黄河12条流域同比保持稳定,均消除劣V类国考水质断面。

岷江11个国考断面水质优良断面11个,占比100%;沱江16个 国考断面水质优良断面15个,占比93.8%;涪江、琼江、渠江、嘉陵 江、雅砻江、青衣江、长江(金沙江)、赤水河、大渡河、安宁河、 黄河11条流域60个国考断面中,水质优良断面占比均为100%。

2020年,共监测292个全省重要江河湖泊水功能区(以下简称水 功能区),涉及303个断面。其中,29个排污控制区因无水质管理目 标未纳入达标评价,按双因子评价,257个水功能区达到水质目标, 占比97.7%,满足控制目标(83%)要求。21个市(州)均达到2020 年目标。自贡市(69.23%)、泸州市(94.12%)、德阳市(85.71%) 存在不达标水功能区。

全省21个市(州)政府所在地46个在用市级集中式饮用水水源 地水质全部达到或优于m类标准,达标率100%; 145个县的217个县 级集中式地表饮用水水源地水质达标率100%。全省21个市(州)169 个县开展了乡镇集中式饮用水水源地水质监测,共监测2778个断面(点 位),按实际开展的监测项目评价,全省乡镇集中式饮用水水源地断 面达标率为93.6%。

2020年,全省23条重点小流域,除沱江流域资阳市阳化河外,22 条已达到《重点小流域挂牌督办整治工作方案》的年度目标要求,其 中府河、新津南河、江安河、毛河、思蒙河、越溪河、金牛河、石亭 江、鸭子河、青白江、毗河、球溪河、瀨溪河、州河、琼江、郪江、 凯江、九曲河、绛溪河19条河流水质达到优良标准,醴泉河(N类)、 茫溪河(N类)、阳化河(N类)、釜溪河(N类)4条河流水质未 达到优良标准。

突出抓好工业水污染防治。加快工业集聚区污水处理设施建设, 134个省级及以上工业园区建成污水集中处理设施,实现在线监测联网。 淘汰化解钢铁行业落后过剩产能497万吨、关停小煤矿281处,完成 造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、制革六大行业238家企业清洁化改 造。实施工业企业达标行动计划,督促不达标企业限期整治达标。大 力开展“三磷”整治,对德阳市17个磷石膏堆场综合整治实行省级挂 牌督办。认真开展“散乱污”清理整治,排查“散乱污”企业2.9万家, 整治完成2.6万家。

加快补齐城镇污水处理设施短板。全省投资836.5个亿,扎实推 进四川省城镇污水和城乡垃圾三年推进方案实施。2020年,城镇生活 污水日处理能力达1100万吨、排水管网5.57万公里。完成地级以上城 市黑臭水体治理104条。

积极推进农业农村水污染防治。制定《四川省农村人居环境整治 三年行动方案》《四川省农村生活污水治理三年推进方案》(川环发 〔2020〕13号),启动农村生活污水治理“千村示范工程”,确定全 省18个县(市、区)的1190个村为示范村,以点带面推进农村生活 污水治理工作,完成7487个建制村的环境综合整治。全省新增高效节 水灌溉面积40万亩,新增改厕农户194万户,农村卫生厕所普及率 82.4%。创建部省级畜禽养殖标准化示范场1401个,畜禽粪污综合利 用率达93.1%,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达98.3%。

加强全省水生态环境监测体系构建。通过综合运用在线监测、视 频、用电监控等手段,投入3.1亿元建设180个长江经济带水质自动监 测站,全省市、县流域间交界断面自动监测全覆盖,水环境预警能力 进一步提升。

51/2311-2016) O 一方面通过标准引领作用以带动四川省城镇生活污水 及工业废水深度处理技术的研发、应用和推广,改善流域水环境质量, 保护流域生态环境;另一方面通过标准引导流域内企业采用工艺先进、 技术成熟的水污染防治技术,提高行业环保水平、技术水平、管理水 平,实施清洁生产,促进全省行业结构的调整与优化,实现产业转型 升级和发展方式转变,构建具有竞争力的现代产业体系。该标准于2016 年12月发布,自2017年1月1日起实施以来,推动完成了沱江、岷 江流域污水处理设施提标改造249座,占总目标74.5%,涉及日处理规 模488.9万吨。

制定出台了《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB 51/ 2626-2019)。根据我省农村生活污水单户污水量少、排放分散、水质 水量波动大的特点,确定控制指标、排放限值、监测方法和实施监督 等规定,希望通过标准的实施,实现农村水环境质量的持续改善,推 动美丽乡村建设。该标准于2019年12月发布,自2020年1月1日起 实施以来,各地纷纷探索适合当地的农村生活污水处理技术和管理运 营机制。

研究制定《四川省泡菜工业水污染物排放标准》O四川泡菜作为 中国泡菜的典型代表,受到政府的重点扶持和培育。经过近十余年的 工业化发展,四川泡菜产业规模逐渐增大,并逐渐涌现出一批大中型 企业。通过行业标准的制定,可以促进四川省泡菜工业企业加强清洁 生产,从泡菜生产源头、过程、末端三个方面着手,优化厂区布局, 分类生产,形成低盐生产技术和方式,加强生产过程控制,降低泡菜 废水含盐量,加强腌渍废水的回收利用,并探索适合泡菜废水水质的 末端处理技术。

建立“五大体系”并开展“四项行动”,河湖保护治理成效显著。 四川按照中央关于河长制湖长制“有名”更“有实”、“有实”更“有 能”的总体要求,全面建立起河湖体系、河长体系、制度体系、推进 体系、信息管理体系等河长制湖长制工作“五大体系”并扎实全面开 展清河、护岸、净水、保水“四项行动”。全省7415条河流、7817 座水库、2458条常年流水渠道和12个湿地、泸沽湖等29个重要天然 湖泊全部纳入河长制湖长制管理,所有河流湖泊均编制“一河一策” 管理保护方案。全省设立了省、市、县、乡、村五级河长、湖长7万 余人,各地还设立了民间河长、记者河长、企业河长、专家河长、河 小青等爱河护河组织,探索建立了 “河长+警长” “河长+检察长”等 体制机制。2017年以来,全省河长、湖长累计巡河巡湖145万余次、 整治各类问题约34万个。2019年全省水质断面优良率全国排名第五, 被国务院评为贯彻落实河长制湖长制真抓实干成效明显地区。

探索形成了相对成熟的流域生态保护补偿模式。2011年,在岷江、 沱江流域干流及重要支流试行跨界断面水质超标资金扣缴制度,首次 明确了流域上下游水环境保护的经济责任。2016年6月,开始实施“三 江”流域水环境生态补偿制度,初步建立了流域“上下游对应补偿” 的生态补偿机制。2018年2月,与云南、贵州签订了《赤水河流域横 向生态保护补偿协议》,在长江流域建立了首个多省份间的流域横向 生态保护补偿试点,开创了补偿资金筹集、分配、清算新模式。2018 年9月,组织沱江全流域10市签订《沱江流域横向生态保护补偿协议》, 建立了一套“奖励达标、鼓励改善、惩戒恶化”的正向激励、反向约 束机制。2019年6月,印发《四川省流域横向生态保护补偿奖励政策 实施方案》,确立了省内“一条流域一个生态补偿框架”的新尝试, 推动省内流域横向生态补偿进入新阶段。2019年12月,四川省生态环 境厅、财政厅、省发展改革委、水利厅推动岷江、嘉陵江、安宁河流 域有关市(州)签订流域横向生态保护补偿协议和配套实施方案,进 一步健全流域横向生态保护补偿机制,实现四川省流域横向生态补偿 市(州)全覆盖。四川省流域生态补偿坚持“边探索、边试点、边总 结、边完善”的发展路径,经过近10年实践,形成了相对成熟的流域 生态保护补偿模式。

开展了岷、沱江流域总磷污染源解析研究。针对岷、沱江总磷污 染日趋突出,直接影响水质达标率的问题,中国环境科学研究院与四 川省生态环境科学研究院共同开展了岷、沱江流域总磷来源及空间分 布特征研究,调查了岷江、沱江流域总磷形态、组分,以及时空分布 特征,对总磷进行源解析以及典型污染源排污特征测试分析,建立了 污染源清单,提出了整治措施和对策,为四川省实现国家水十条跨境 断面水质考核提供基础支撑。此外,成都理工大学与成都市生态环境 科学研究院还开展了沱江流域沉积物中磷的吸附释放特征研究,调查 沉积物磷污染现状,对沉积物磷的吸附和释放特征进行研究风险评估, 为沱江流域沉积物磷污染治理提供了依据。

开展了四川省7条跨区域小流域水体达标工作。为落实国家开展 未达标水体治理的工作要求,研究解决四川省跨区域小流域突出水环 境问题,四川省生态环境厅于2017年组织开展了 7条跨区域小流域水 体达标方案研究与编制。全面分析水体面临的主要问题和成因,识别 亟须解决的症结问题,包括流域水资源与水环境承载力的客观限制、 流域产业结构导致的水环境压力、流域污染负荷的构成等。以保护和 改善水环境质量为核心,以强力控制和削减总磷为主攻方向,坚持标 本兼治。推进产业转型升级,控制污染物排放总量,完善节水保水措 施,修复流域生态系统,强化流域监管与执法机制。

从机制上成立了 “沱江所”和“岷江规划所”。依托四川省生态环 境科学研究院,成立了 “沱江流域环境研究所”,按照“充分发挥科技 治污,建设沱江数据中心”的要求,以服务沱江流域水污染防治攻坚 战为宗旨,以保障沱江省级河长联络单位日常工作为核心任务,全力 推进技术服务与支撑,完成了 “沱江水环境精细化管理决策体系”(二 期)建设,构建高精度输入响应模型,完善和扩展管理应用功能,同 时开发“沱江水环境管理”微信小程序,目前已在沱江条例落实情况 检查中得到应用。依托“四川省环境政策研究与规划院”成立了 “岷 江流域生态环境规划所”,主要负责流域生态环境保护规划编制,流域 水生态环境管理政策研究,定期开展岷江流域环境形势分析,开展规 划执行情况评估、费效分析与调度考核,为生态环境厅及岷江流域(含 大渡河、青衣江)河长制工作提供决策研究服务和管理技术支撑。

开展了四川长江生态环保修复驻点跟踪研究工作。为贯彻落实习 近平总书记关于长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的重要指示 精神,落实《长江保护修复攻坚战行动计划》,创新科研组织实施机制, 2018-2021年,在国家统一要求下,开展四川长江生态环保修复驻点跟 踪研究工作。紧密结合地方实际,科学决策和精准施策,整合省级优 势资源和科技力量,创新机制,组建“省队”服务配合“国家队”,驻 点跟踪研究工作组由具有研究优势和积极性的中央级科研单位和地方 生态环境科研与监测机构以及相关科研单位等共同组成。驻点跟踪研 究工作组通过深入一线和驻地研究的方式,紧密结合地方政府打好污 染防治攻坚战的实际需求,协助开展“找问题、提建议、出方案、做 评估”等科技服务工作。开展源清单编制和生态环境问题解析,提出 “一市一策”综合解决方案,提升地方科技支撑能力。

成立了一批四川省环境保护重点实验室和工程技术中心。其中由 四川省科学技术厅批建的重点实验室和工程技术中心有3个,由四川 省生态环境厅批建的重点实验室和工程技术中心有5个,由四川省发 展和改革委员会批建的重点实验室有1个。自我省实验室和工程中心 建设以来,各依托单位认真按照《四川省环境保护重点实验室管理办 法》和《四川省环境保护工程技术中心管理办法》要求,加强能力建 设和科技开发,这些实验室和工程中心有力促进了四川省水生态环境 保护工作的开展,为环境质量改善和生态环境保护提供了技术支撑。

表1-1四川省环境保护重点实验室和工程技术中心

|

序号 |

名称 |

依托单位 |

简介 |

批建 单位 |

|

1 |

国家城市污 水处理及资 源化工程技 术研究中心 |

中国工程物理 研究院中科成 环保公司 |

集“产、学、研”于一体,以水资源的可持续 利用、支持我国社会经济的可持续发展为已 任,在政府与企业之间、技术与资金之间、技 术与产业之间发挥中介和桥梁作用,推进具有 自主知识产权的城市污水处理及资源化技术 和设备的工程化和产业化,促进我国城市污水 处理及资源化市场运转机制的完善,提升我国 城市污水处理行业的国际综合竞争力。主要开 展的研究有:污水处理新技术、新工艺研究、 开发和应用;污水处理设备及相关产品、设备 的研发和生产;膜、膜组器及成套设备与技术 的开发和应用;污水处理自动化、智能化控制 与管理系统的研发、集成;污水处理与资源化 |

四川 省科 学技 术厅 |

|

技术的国内外交流与人才培养和培训。 | ||||

|

2 |

四川省土壤 地下水环境 修复与风险 管控工程技 术研究中心 |

四川锦美环保 股份有限公司 |

在污水深度处理集成膜技术、循环水无磷水质 稳定剂生产技术、污水生物净化与生态重置技 术、污水生化系统防冲击控制技术、物化法污 染物快速捕集水体污染应急处置技术、污染场 地评估及土壤修复技术等方面形成了一系列 拥有自主知识产权的核心技术。_______ | |

|

3 |

四川省水安 全与水污染 控制工程技 术研究中心 |

海天水务集团 股份公司 |

以环境综合治理、市政公用事业投资、建设、 运营为主业,己形成集科研、供排水、资源循 环利用为一体的现代环境综合服务产业链,是 中国水污染处理行业唯一获批建设的“国家级 企业技术中心”,“生活工业混合污水、恶臭、 污泥协同处理技术”实现了低成本处理混合污 水、恶臭、污泥,协同解决“废水、废气、废 渣”问题,经鉴定,该技术达到“国际先进” 水平。_______________________ | |

|

4 |

四川省高难 度工业废水 污染治理工 程技术中心 |

四川省生态环 境科学研究院 |

立足四川省实际的工业废水污染防治领域,开 展工业废水污染治理的关键技术开发和共性 技术工程化研究与示范,重点完成了高浓度制 药有机废水处理、页岩气压裂返排液无害化处 理技术、高磷废水处理技术、酿造废水处理技 术等方面研究工作,正在开展泡菜废水、电镀 废水等处理技术研究,形成一批具有自主知识 产权的高技术成果和环保产品。_______ |

四川 省生 态环 境厅 |

|

5 |

四川省环境 保护地下水 污染防治工 程技术中心 |

四川省华地新 能源环保科技 有限责任公司 |

立足我省地下水污染防治领域,开展地下水污 染控制与修复、监测预警与应急处置、防渗技 术工艺及材料的技术开发与示范。 | |

|

6 |

四川省环境 保护地下水 污染防治与 资源安全重 点实验室 |

成都理工大学 |

面向我省地下水污染防治与资源安全领域的 技术需求,围绕地下水污染控制与修复技术、 地下水环境污染预警监控与应急处置技术、地 下水资源开发与可持续利用等方向开展研究。 还根据我省地下水资源开发利用现状,进一步 开展典型地下水污染场地的控制与修复技术 等攻关研究,并建立相对完善的地下水污染监 测系统,为我省经济发展和环境保护工作发挥 科技支撑作用。________________ | |

|

7 |

四川省持久 性污染物废 水处理重点 实验室 |

四川师范大学 |

面向我省水污染防治领域技术需求,围绕废水 中持久性有机污染物和重金属污染物的监测 方法、处理新材料和新技术新工艺开展研究, 以重点实验室为学术交流与合作平台,促进省 内外相关领域优势单位和人员的合作交流,培 养优秀创新型骨干人才和领军人才,为我省水 污染控制与治理提供科技支撑。_______ |

|

8 |

四川省地下 水型饮用水 源地环境保 护重点实验 室 |

四川省地质工 程勘察院 |

针对饮用水安全问题,围绕生化、物化、生化 和物化组合等饮用水处理前沿技术,开展地下 水饮用水源地监控技术、保护技术、污染防控 技术等研究,包括地下水饮用水源地水质监控 技术与数值模拟系统研究、地下水饮用水源地 污染防治及水质改善与地下水污染修复技术 研究、地下水饮用水源地污染事故预警与应急 体系研究、地下水饮用水源地安全评价体系研 究等。_______________________ | |

|

9 |

四川省城镇 污水处理技 术工程实验 室 |

海天水务集团 股份公司 |

聚焦城镇污水厂节能提标改造、污水深度脱氮 除磷技术、村镇生活污水高效处理成套装置、 区域村镇污水处理设施运营监控系统等技术、 工艺、材料和装备的研发和工程化。 |

四川 省发 展和 改革 委员 会 |

“十三五”期间,我省水环境保护领域获得四川省科学技术进步奖

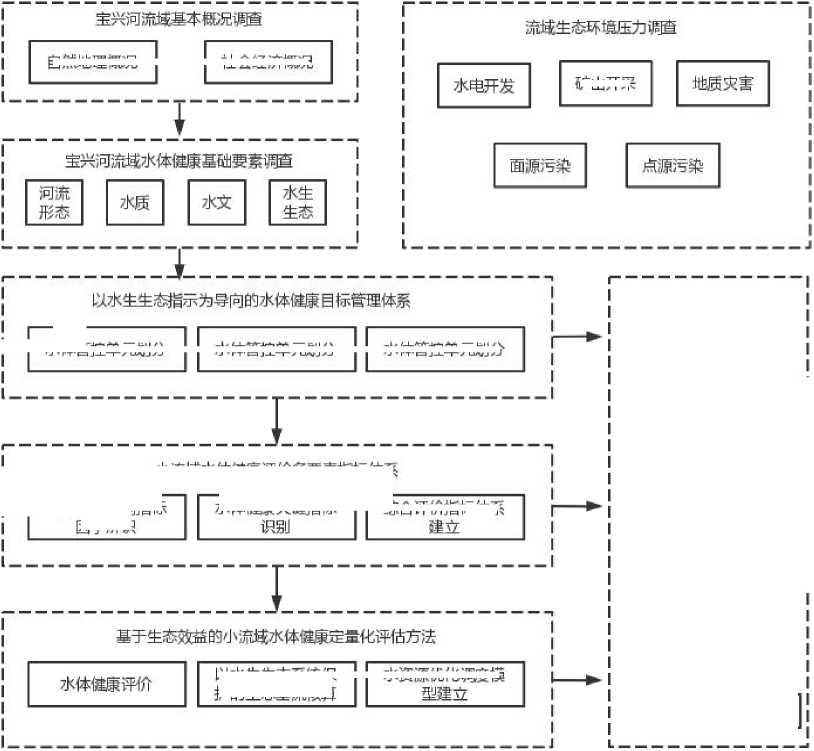

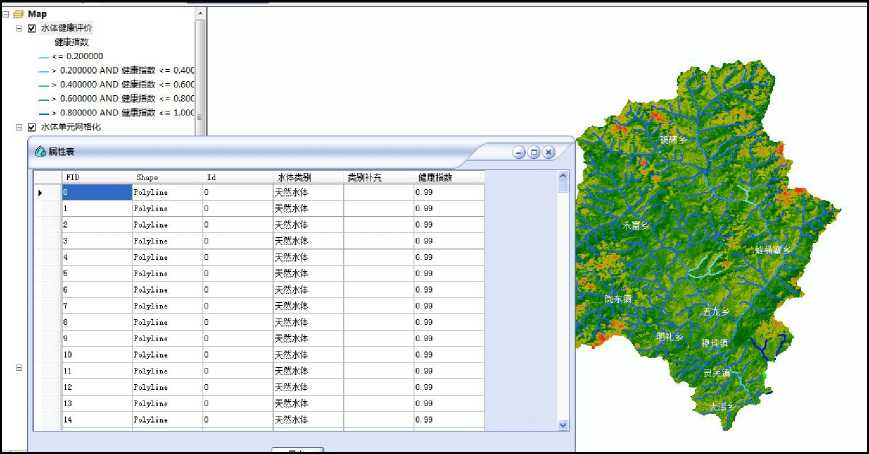

12项,获得四川省环境保护科学技术奖10项。其中,“高难度化工废 水铁基材料协同催化氧化处理关键技术与应用”项目获得2020年四川 省科学技术进步一等奖;“多尺度调控技术在光伏废水处理中的应用” 项目、“水电开发密集型小流域水生态健康评价关键技术创新及应用一 以宝兴河小流域为例”项目分别获得2016年、2020年四川省环境保护 科学技术一等奖。

“十三五”期间水环境保护领域获得的四川省科学技术进步奖及四 川省环境保护科学技术奖见下表所示。

表1-2 “十三五”期间水环境保护领域获得的四川省科学技术进步奖

|

序 号 |

获奖 年份 |

获奖等级 |

获奖项目 |

完成单位 |

完成人员 |

|

1 |

2016 |

二等奖 (科技进 步类) |

生活工业混合污水、 恶臭、污泥协同处理 技术与产业化示范 |

海天水务集团股份公司、四 川大学、西华大学、厦门大 学、四川海天环保能源有限 公司、成都海天绿色化学技 术研究中心_______ |

潘志成、杨~ 平、谷晋川、 白敏冬、李慧 强、李勇、罗 荣林、彭玉梅 |

|

2 |

三等奖 (科技进 步类) |

高盐难降解工业废 水处理及回用 |

四川理工学院、国家城市污 水处理及资源化工程技术 研究中心(四川省水处理及 资源化工程技术研究中心)、 内蒙古久科康瑞环保科技 有限公司、四川文理学院 |

刘兴勇、杨 郭、张峰榛、 王成端、王俊 辉、杨虎 | |

|

3 |

浓缩池、沉淀塔处理 煤泥水的串联工艺 技|术研究与应用 |

四川达竹煤电(集团)有限责 任公司 |

罗朝全、张新 凡、龙敏、王 永胜、黄伟、 邹勇_____ | ||

|

4 |

2017 |

三等奖 (科技进 步类) |

天然气开采废水综 合治理技术及应用 研究 |

自贡市轻工业设计研究院 有限责任公司 |

蔡晓波、钟麟、 符宇航、彭传 丰、李波、刘 昌辉_____ |

|

5 |

2018 |

三等奖 (科技进 步类) |

城市河湖水系生态 重构与保障关键技| 术 |

中国电建集团成都勘测设 计研究院有限公司、四川天 府新区成都管理委员会、成 都天府新区投资集团有限 公司___________ |

余挺、王锋君、 林强、李西瑶、 王勇波、张瑛 |

|

6 |

城镇污水高效协同 处理技术创新工程 |

海天水务集团股份公司 | |||

|

7 |

2019 |

三等奖 (科技进 步类) |

水环境自动监测监 控预报预警系统关 键技术与应用 |

四川省生态环境监测总站、 武汉大学 |

罗彬、张万顺、 王康、张丹、 彭虹、柳强 |

|

8 |

2020 |

一等奖 (科技进 步类) |

高难度化工废水铁 基材料协同催化氧 化处理关键技术与 应用 |

四川大学、中国环境科学研 究院、哈尔滨工业大学、海 天水务集团股份公司、中国 循环经济协会、山东龙安泰 环保科技有限公司、四川省 宜宾威力化工有限责任公 司、中建环能科技股份有限 公司___________ |

赖波、潘志成、 周岳溪、陈志 强、袁月、杨 平、郭占强、 代春龙、刘长 江、王吉白 |

|

9 |

二等奖 (科技进 步类) |

Mo∕S∕Bi0C1 纳米类 酶制备及其在难降 解有机废水深度净 |

西南科技大学、陕西理工大 学 |

张宇、李琛、 罗学刚、林晓 艳、季晓晖、 |

|

化中的应用 |

貞朝乐、赖金 龙、王懋林 | ||||

|

10 |

三等奖 (技术发 明类) |

垃圾渗滤液膜浓缩 液中主要污染物去 除的关键技术及应 用_________ |

四川师范大学、四川深蓝环 保科技有限公司 |

刘咏、张爱平、 龚小波、陈科 宇、赵旭 | |

|

11 |

三等奖 (科技进 步类) |

奶牛粪污生物转化 与水肥资源高效循 环利用关键技术创 新及应用 |

四川师范大学、南京贝克特 环保科技有限公司、成都市 农林科学院、四川师大绿环 生物科技有限公司、四川鹤 岛农业科技有限公司 |

胡佩、秦丹、 吴永胜、周立 祥、王建明、 李维 |

表1-3 “十三五”期间水环境保护领域获得的四川省环境保护科学技术奖

|

序 号 |

获奖 年份 |

获奖等级 |

获奖项目 |

完成单位 |

完成人员 |

|

1 |

2016 |

一等奖 |

多尺度调控技术在 光伏废水处理中的 应用 |

中国科学院成都生物 所、四川师范大学 |

谭周亮、周后珍、刘 咏、陈杨武、赵仕林、 朱晓华、李旭东 |

|

2 |

二等奖 |

新型钢渣吸附剂的 制备及其在工业废 水处理中的应用 |

成都信息工程大学、临 汾市鑫富华环保科技 有限公司、成都之和环 保科技有限公司、成都 木盛环保节能科技有 限公司________ |

刘盛余、李造平、赵 安顺、羊依金、杨迎 春、信欣 | |

|

3 |

废弃水基钻井液固 相物土地资源化技 术研究______ |

西南石油大学化学化 工学院 |

杜国勇、陈馥、刘宇 程、兰贵红、朱鹏飞、 朱天菊、刘梅 | ||

|

4 |

三等奖 |

高含盐废水综合治 理技术的研究 |

自贡市轻工业设计研 究院有限责任公司 |

蔡晓波、钟麟、符宇 航、彭传丰、白上阳、 李波、刘昌辉 | |

|

5 |

《成都市饮用水水源 保护条例》修编研究 |

成都市环境保护科学 研究院 |

杨芸、秦晓斌、李黎、 周永良、熊发荣、陈 琳_________ | ||

|

6 |

四川省城镇生活污 水处理厂减排绩效 评价体系研究 |

四川省环境保护科学 研究院 |

唐小军、赵磊、王丽 娟、吴婷、王思扬 | ||

|

7 |

2017 |

二等奖 |

MagBR-MBBR 磁性 生物膜污水处理技 术及一体化设备 |

环能科技股份有限公 司 |

王吉白、张科、孙竟、 肖波、王利军、黄世 全、黄文昭 |

|

8 |

2020 |

一等奖 |

水电开发密集型小 流域水生态健康评 价关键技术创新及 应用一一以宝兴河 小流域为例____ |

四川省生态环境科学 研究院,西南交通大 学,中国水利水电科学 研究院,长江水利委员 会长江科学院,四川省 |

田晓刚、赵锐、刘政、 刘思瑶、俞阳、李昆、 任斐鹏、田犀、郭四 代、李友平 |

|

工业环境监测研究院, 西南科技大学,西华师 范大学_______ | |||||

|

9 |

二等奖 |

水体放射性实时在 线监测技术研究及 应用 |

四川省辐射环境管理 监测中心站、成都理工 大学、成都新核泰科科 技有限公司_____ |

邓晓钦、徐斌、杨永 钦、赵强、王亮、徐 立鹏、葛良全、郭生 良、周伟、李雪泓 | |

|

10 |

三等奖 |

“阿尔益”水生态系 统修复构建技术的 研发及成果应用 |

四川瑞泽科技有限责 任公司 |

王德林、陈刚、万晶, 王江、贾甫荣、谭吉、 张湖川、邓丽娟 |

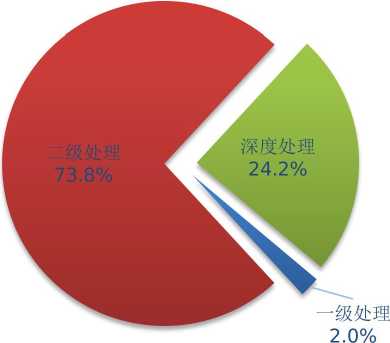

随着城市化进程加快,城镇污水处理厂和其他污水处理设施建设 也随之加快。截至2019年,四川省共建成城镇污水处理厂和其他污水 处理设施1284座,设计污水处理能力达到949.15万m3/d,实际处理 量为783.81万m3∕d。其中,设在区市和县的城镇污水处理厂分别为1181 座,污水处理能力934.16万m3/d;其他建成的污水处理设施103座, 污水处理能力14.99万m3/d。所建成的污水处理设施主要以二级处理 为主,共有947座,占总数的73.8%;深度处理有311座,占总数的 24.2%,主要是位于岷江、沱江流域附近;剩余有26座为一级处理, 仅占2.0% (见图2-1)O

■ 一级处理■二级处理■深度处理

图2-1 2019年四川省城镇污水处理级别分布情况

(数据来源:2019年基表查询污水处理厂运行情况)

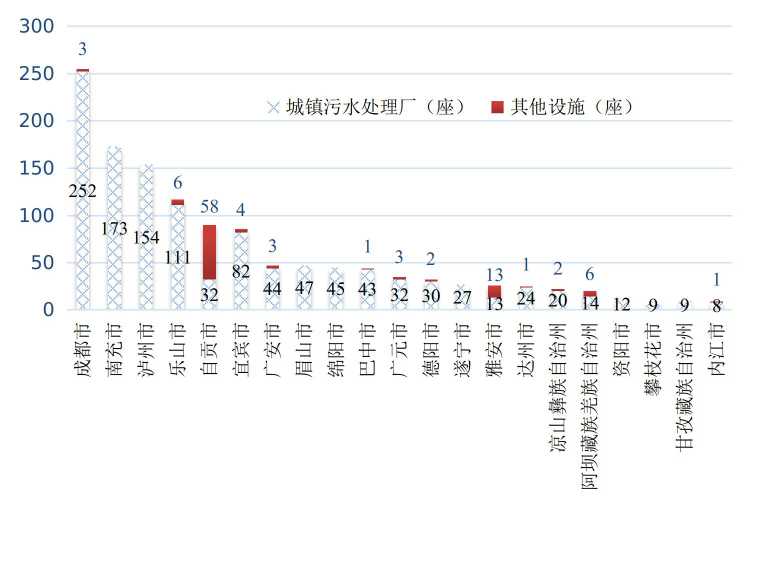

从四川省各地城镇污水处理厂数量分布来看(见图2-2),前五均 为人口聚集较多的地方,分别为成都市、南充市、泸州市、乐山市和 自贡市。从地理位置来看,多集中于中部,以成都表现最为突出。根 据四川第七次全国人口普查结果,全省常住人口共8367.5万人,而整 个成都就占据了约四分之一。

图2-2 2019年四川省各市州城镇污水处理设施分布情况

(数据来源:2019年基表查询污水处理厂运行情况)

位于成都平原上的岷江、沱江流域是四川水环境污染防治的重点 区域,为控制和治理岷江、沱江流域水污染,改善流域水环境质量, 对受污染的水环境进行流域治理,四川省在2016年颁布了《四川省岷 江、沱江流域污水排放标准》(DB 51/2311-2016),于2017年1月1 日正式实施,主要污染物排放限值和城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)对比见表2-1。从四川省生态环境状况公报可知, 在《四川省岷江、沱江流域污水排放标准》(DB 51/2311-2016)实施 前的2015年岷江和沱江的优良水质断面分别为53.6%和18.4%,而在 实施5年后的2020年岷江和沱江的优良水质断面分别上升至了 94.4% 和86.1%,得到了显著的提升。

表2-1主要水污染浓度排放限值(单位:mg/L)

|

污染物指标 |

城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002) |

四川省岷江、沱江流域污水排放标准 (DB 51/2311-2016) | |

|

/ |

一级B |

一级A |

/ |

|

CODCr |

60 |

50 |

30 |

|

BOD5 |

20 |

10 |

6 |

|

总氮(以N计) |

20 |

15 |

10 |

|

氨氮(以N计) |

8 |

5 |

1.5 |

|

1 |

0.5 |

0.3 | |

二、全省城镇污水处理技术水平与需求

随着我国经济飞速增长,城镇化进程的加快,人口规模不断扩大, 城镇污水排放量也不断增加,水环境也受到了前所未有的严峻挑战, 城镇污水处理成为城镇生态文明建设和实现可持续发展战略的重要内 容。在污染防治攻坚战不断深入,环保力度加大及限值标准提高的形 势下,水污染治理技术特别是城镇污水处理技术得到了长足的发展。

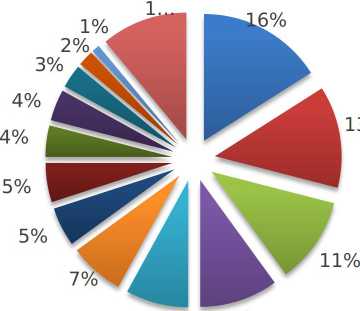

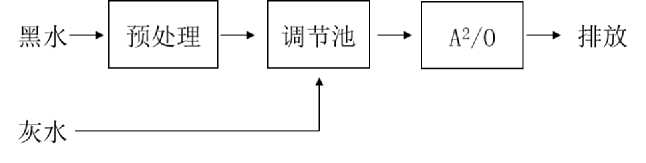

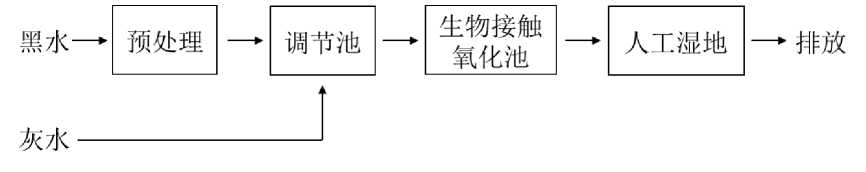

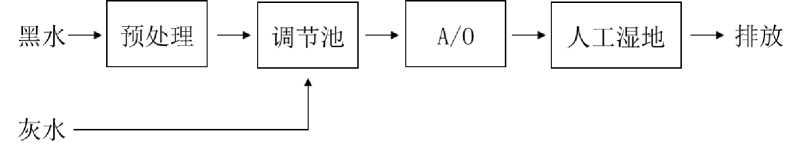

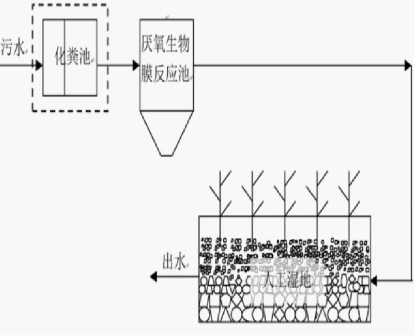

早在上世纪60年代,我国引进活性污泥和SBR等污水处理工艺, 建设了为数不多的污水处理厂。近十年来,我国环保资金投入力度不 断加大,先后开发了 A/O、A2∕O、膜生物反应器、N-SBR等工艺技术。 面对新时期城镇污水处理厂出水排放标准的不断提高,传统脱氮工艺 难以满足要求,同时存在流程长、能耗高等问题。为此,陆续有研究 开发了异养硝化-好氧反硝化工艺、厌氧氨氧化(ANMMOX)工艺、 好氧颗粒污泥工艺等,展现出耗氧量低、污泥产量少、无需外加碳源 等优点,这些研究成果与开发的新技术在四川省都有呈现。我省采用 的处理工艺较为丰富,包括常规活性污泥法、A/O、A2/O、MBR、SBR、 生物转盘、生物接触氧化法和氧化沟等(见图2-3)O近一半的城镇污 水处理厂设置了初沉池和水解酸化池,由于城镇污水处理进水在生化 池中普遍存在碳源不足的现象,因此,多数污水处理厂都设置了碳源 投加。

8% 10%

■ A2∕OX 艺 ■ MBR类

■活性污泥法 ■ A/O工艺

■氧化沟类 ■生物接触氧化法

■生物膜法 ■ SBR类

■好氧生物处理法 ■生物转盘

■厌氧生物滤池 ■稳定塘、人工湿地及土地处理方法

■生物滤池 ■其他

图2-3 2019年四川省城镇污水处理厂工艺分布情况

(数据来源:2019年基表查询污水处理厂运行情况)

在2020年12月29日,四川省人民政府办公厅关于印发《四川省 城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案 (2021-2023年)》的通知,拟全面提高城镇生活污水收集、处理能力。 加大生活污水收集管网配套建设和改造力度,促进生活污水资源化利 用,推进污泥无害化资源化处理处置。到2023年底,县级及以上城市 设施能力基本满足生活污水处理需求,所有建制镇具备污水处理能力; 城市市政雨污管网混错接改造更新及建制镇污水支线管网建设取得显 著成效,生活污水收集效能明显提升,力争地级以上城市生活污水处 理厂进水生化需氧量(BOD5)浓度平均达105mg/L、县级城市平均达 90 mg/L;城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高,力争地 级以上城市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%;缺水地区和 水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。

四川省城镇污水处理厂稳定运营与达标排放等方面的主要技术需 求有:

一是“源一网一厂一河”的污水处理系统建设技术。目前,我省 部分城镇仍然存在雨污管网不配套,尤其是中小城镇,依然存在直排 渗漏现象频发等问题,造成城镇污水处理厂的进水水量水质难保障, 污水处理厂网分离现象较为突出,雨污协调治理与管理的城市排水系 统一体化技术是重要的需求。

二是混合型城镇污水处理厂出水稳定达标技术。我省经济区块发 展特色鲜明,多数城镇污水处理厂接纳高比例的工业废水,工业废水 水质成分复杂、波动大,含有大量的有毒难降解有机物,导致城镇污 水处理厂生化单元的难降解有机物去除程度普遍不高。同时,由于城 镇排水管网雨污合流制较为普遍、化粪池去除部分易降解有机物等原 因,我省大部分城镇污水处理均面临进水CzN比低、碳源普遍不足的 问题,导致出水氮磷稳定达标困难,尤其对在岷江、沱江流域的城镇 污水处理厂不断提标带来严重阻碍。

三是污水处理厂资源化技术。当前,我省城镇污水处理的生物污 泥出路仍是其可持续运行的限制性瓶颈,污泥资源化技术有待进一步 研发与应用;同时,城镇污水厂尾水深度处理资源化技术有待进步, 应因地制宜地应用推广。

四是城镇污水处理厂精细化管理技术。污水处理能力不断扩大, 污水处理厂管理技术水平和能力急需提高。

技术原理:原污水和从沉淀池排出的含磷回流污泥首先进入厌氧 反应器,该反应器的主要功能是含磷回流污泥释放磷,同时部分有机 物进行氨化;厌氧反应器排出的处理水和从好氧反应器回流的硝化液 进入缺氧反应器,该反应器的主要功能是进行反硝化脱氮。混合液从 缺氧反应器进入好氧反应器-曝气池,这一反应器单元的主要功能有去 除BOD5、硝化和吸收磷。

技术特点:本工艺是最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留 时间小于其他同类工艺;在厌氧、缺氧、好氧交替运行条件下,丝状 菌不能大量增殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100;运行中勿 需投药,两个A段只用轻缓搅拌,以不增加溶解氧浓度,运行费用低。 但是除磷效果难于再行提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特 别是当TPzBOD5值高时更是如此;脱氮效果也难于进一步提高,内循 环量一般以2Q为限,不宜太高。而改进的多级AZO串联工艺具有更 好的污水处理效果。

处理性能:对CODcr、NH3-N、SS具有较好的去除效果,对TN、 TP具有一定的去除能力。

应用领域:适用于对出水TN和TP有控制要求的城镇污水处理厂。

技术原理:序批式活性污泥工艺系统去除污染物的机理与传统活 性污泥工艺系统完全一致,只是运行方式不同。SBR工艺系统采用间 歇运行方式,污水间歇进入处理系统并间歇排出,系统内只设一个处 理单元,该单元在不同时间发挥着不同的作用,其基本运行模式一般 可以分为进水、反应、沉淀、排水及闲置五个阶段。

技术特点:系统流程简化,基建与维护运行费用较低;运行方式 灵活,脱氮除磷效果好;反应器中有机底物浓度高、底物浓度梯度大、 好氧和缺氧状态交替并存,从而使得系统本身具有抑制活性污泥膨胀 的条件;耐冲击负荷能力强,具有处理高浓度有机污水及有毒废水的 能力。但反应器控制设备较复杂,对其运行维护的要求高;系统流量 不均匀,处理水排放水头损失大,与后续处理工段协调困难;系统单 体反应器面积不易过大,数量不宜过多,以至于其不宜用于大型污水 处理厂。而改进的循环活性污泥工艺系统(CASS工艺系统)具有更好 的污水处理效果。

处理性能:对CODcr、NH3-N、SS具有较好的去除效果,针对脱 氮除磷进行运行方式调整后,对TN、TP具有较好的去除能力。

应用领域:中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间 歇排放和流量变化较大的地方;需要较高出水水质的地方,如风景游 览区、湖泊和港湾等;用地紧张地区;对已建连续流污水处理厂的改 造;小水量、间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。

技术原理:通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应 器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密 度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,微生物生长 的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气 泡更加细小,增加了氧气的利用率。此外,每个载体内外均具有不同 的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好养菌,这样每 个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从 而提高了处理效果。

技术特点:与活性污泥法和固定填料生物膜法相比,MBBR既具 有活性污泥法的高效性和运转灵活性,又具有传统生物膜法耐冲击负 荷、泥龄长、剩余污泥少的特点,具有良好的脱氮能力,去除有机物 效果好,易于维护管理,但可能出现局部填料堆积的现象和格栅堵塞 的问题,能耗较高。

处理性能:对CODcr、NH3-N、SS去除较为稳定,对TN、TP具 有一定的去除效果。

应用领域:适用中、小型污水处理厂生化单元、尾水的深度处理、 中水回用等。

技术原理:MBR将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理 技术有机结合,大大提高了固液分离效率;并且由于曝气池中活性污 泥浓度的增大和污泥中特效菌的出现,提高了生化反应速率;同时, 通过降低FzM比减少剩余污泥产生量,从而基本解决了传统活性污泥 法存在的许多突出问题。从整体构造上来看,MBR是由膜组件和生物 反应器两部分组成。根据这两部分操作单元的组合方式,膜生物反应 器可分为分置式和一体式(浸没式)两种。分置式MBR是指膜组件与 生物反应器分开设置,浸没式MBR是指膜组件安置在生物反应器内部。

技术特点:出水水质优质稳定,抗冲击负荷强,剩余污泥产量少, 占地面积小,不受设置场合限制,可去除氨氮及难降解有机物,易于 从传统工艺进行改造,工艺成熟,操作管理方便,易于实现自动控制, 但是膜造价高,能耗较高。

处理性能:对CODcr、NH3-N、SS去除较为稳定,优化运行方式 后,对TN、TP具较好的去除效果。

应用领域:适合于大、中、小型对出水水质要求较高、场地受限

技术原理:集生物脱氮及过滤功能为一体,采用具有特殊规格和 形状的石英砂作为反硝化菌的挂膜介质,利用外加的碳源(甲醇、乙 酸钠等)进行反硝化处理,以确保TN的达标,同时进一步去除SS和 部分TPo

技术特点:一般情况,滤料和滤板的选择较为关键,滤料具有较 大的比表面积以附着生物膜,使滤池同时具有脱氮除磷、去除悬浮物 等功能,相对传统活性污泥工艺占地面积更小,污泥量相对较低。但 由于滤池挂膜微生物总量相对固定,应对水质突变的能力稍差;并需 要进行反冲洗,操作管理难度较高。

处理性能:对TN具有较好的去除效果,去除率可达80%以上。

应用领域:适用于对出水水质要求较高的城镇污水处理厂、提标 改造、中水回用、深度处理等。

技术原理:通过模拟天然湿地的空间结构与生态功能,选择一定 的地理位置与地形,根据功能需要人为设计与建造的湿地系统,主要 利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作 用,对污水进行处理的一种技术。

技术特点:缓冲容量大、处理效果好、工艺简单、运行费用低。

处理性能:对BOD5、N和P都有较好的去除效果。

应用领域:适用于用地不紧张的大、中、小型城镇污水处理厂(站), 以及深度处理等。

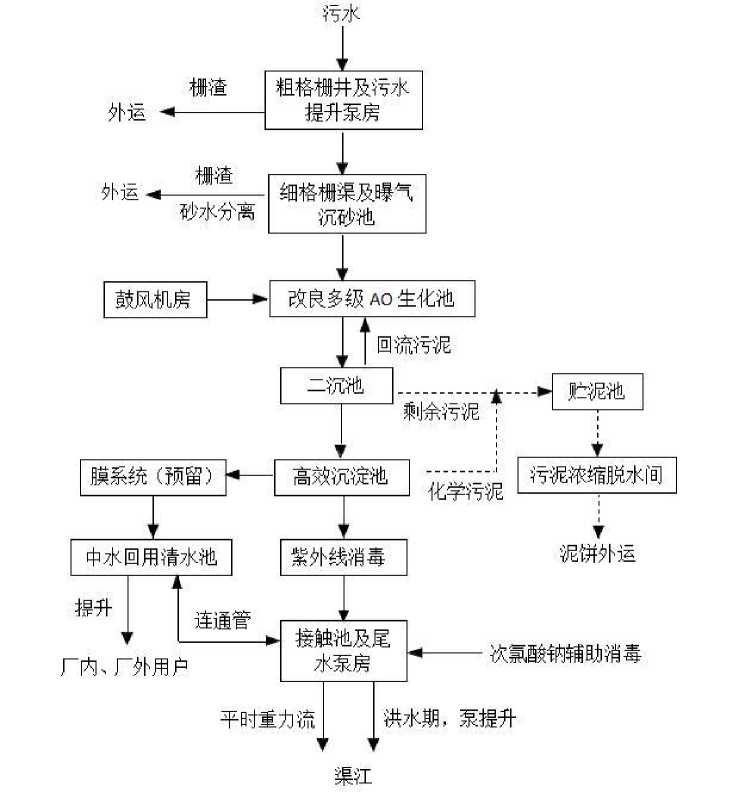

图2-4总工艺流程图

|

沉砂池出水. | |||

|

预缺氧区厌氧区缺氧区好氧区缺氧区好氧区缺氧区好氧区f 二沉池 f | |||

|

: ↑ I |

f | ||

|

内回流 | |||

|

污泥回流 、 | |||

至剩余污泥系统

图2-5改良多级AzQ生化池工艺流程图

2.治理效果

主要污染物进出水浓度指标和处理程度见表2-2。

表2-2工艺治理效果

|

水质指标 |

CODCr |

BOD5 |

SS |

NH3-N |

TN |

TP |

|

进水水质(mg/L) |

120~250 |

140~85 |

130~180 |

20~30 |

30~40 |

2~4 |

|

岀水水质(mg/L) |

13~20 |

1~3 |

6~8 |

0.2~1.5 |

6~10 |

0.08~0.3 |

|

处理程度(%) |

94.8 |

98.8 |

95.0 |

99.3 |

85.0 |

98.0 |

注:出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) —级A标准。

3. 技术创新性

生化处理采用改良型多级A/O工艺即预缺氧-厌氧-缺氧-好氧法, 其各个阶段是以空间来划分的,是在具有脱氮功能的缺氧-好氧法的基 础上发展起来的具有同步脱氮除磷的工艺。三段缺氧、好氧循环的设 计,强化了脱氮效果,与传统的A2∕O工艺相比具有更小的内回流比。 同时可实现多段进水,按需分配碳源,减少碳源投加,出水指标更优。

4. 技术优势

(1) 改良型多级A/O工艺因功能清晰结构独立,耐冲击负荷较强。

(2) 改良型多级A/O工艺自动化程度较高,控制系统采用可靠的 监测仪表,使生化反应在受控条件下进行,稳定可靠,保证处理效果。

(3) 其总的水力停留时间一般要小于其它同类工艺,在经过厌氧、 缺氧、好氧运行的条件下,丝状菌不会大量繁殖,SVI值一般小于100, 污泥沉降性能好。

(4) 改良型多级AO工艺采用了组合、模块化发展形式,大大节 约用地,矩形池壁可以共用,节省土建费用,因此投资相对较低。

(5) 设备故障率低,地下式污水厂设备及工艺管道均处于地下, 未暴露在室外。设备的老化和管道的锈蚀大大降低。

(6) 资源合理利用型:生产区域在地下,地上修建休闲公园,附 近的居民可在此休闲、健身,不仅实现了资源的合理利用同时也提高 了群众对地下式污水厂的认可度。

(7) 环境友好型,生产区域全部在地下,采用先进的高效生物除 臭系统,达到零污染排放,对周边居民无影响。

5. 应用范围

该技术可广泛用于城市生活污水处理厂、再生水处理厂。

6. 应用案例

项目名称:广安市污水处理厂

工程地址:四川省广安市广安区滨江东路(原官盛村11组)

工程规模:5万m3∕d

技术指标:出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB

18918-2002)一级 A 标准。

案例照片:

图2-6广安市污水处理厂项目

(左上:项目全景;左下:污水处理设施;右上:出水效果;右下:地面公园)

图2-7 A2ZO-MBBR模块化污水处理设备工艺流程图

2.治理效果

表2-3工艺治理效果

|

水质指标 |

CODCr |

BOD5 |

NH3-N |

TN |

TP |

SS |

PH |

|

进水水质(mgZL) |

150~350 |

100~200 |

20~35 |

25~40 |

3~5 |

50~200 |

6~9 |

|

岀水水质(mgZL) |

≤50 |

≤10 |

≤5 (8) |

≤15 |

≤0.5 |

≤10 |

6~9 |

|

处理程度(%) |

≥66.70 |

≥90.00 |

≥75.00 |

≥40 |

≥ 83.33 |

≥80.00 |

Z |

注:出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准;括号内数 值为水温≤12°C时的控制指标。

3.技术优势

采用稳定的A2ZO-MBBR污水处理工艺,模块化组合灵活,高度适 应场站不同季节、节假日等人口变化带来的水质水量的变化,抗冲击 负荷能力强;圆形无死角且有较高的有效水深,提高泥水混合流化状 态,变相降低污水处理的HRT需求,提高反映效率;占地小、运输方 便、直接运行费用低,常规工艺出水稳定,操作简单。

4. 应用范围

区域连片水污染治理、城镇生活污水治理、乡镇生活污水治理、 黑臭河、污水厂溢流、建设项目中的应急治污。

5. 应用案例

案例名称:蒲江县寿安占河应急污水处理项目

工程地址:蒲江县寿安镇

工程规模:1500 m3∕d

技术指标:2020年7-9月连续三个月委托第三方进行水质检测及 24小时在线监测,检测结果均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准。

案例照片:

图2-8蒲江县寿安占河应急污水处理项目主要工艺设备

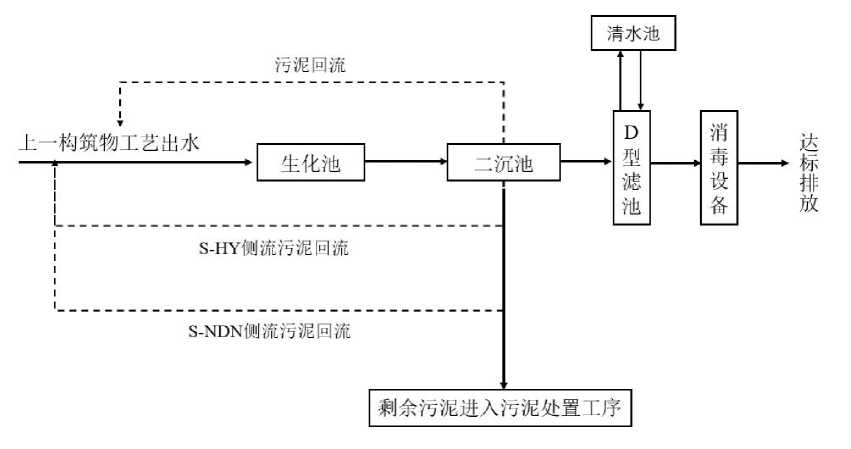

图2-9侧流污泥回流工艺流程图

设置了两个独立反应池:S-NDN池和S-HY池,将污水厂污泥处 理段产生的富氮上清液引入S-NDN池用于原位富集培养硝化细菌, S-HY池将池内的活性污泥进行厌氧水解并产生可快速降解有机物,两 个反应池的泥水混合液再分别回流到主生物池。

2.治理效果

根据项目实际应用情况,本技术治理效果参考如表2-4。

表2-4工艺治理效果

|

水质指标 |

CQDCr |

NH3-N |

TN |

TP |

|

进水水质(mg/L) |

300 |

30 |

40 |

3.5 |

|

岀水水质(mg/L) |

20 |

0.5 |

8 |

0.1 |

|

处理程度(%) |

93.33 |

98.33 |

80.00 |

97.14 |

注:出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) —级A标准。

3.技术创新性

(1) 侧流池S-HY技术通过对回流污泥的水解反应,将污泥吸附 的大分子有机物及部分内源呼吸状态下的污泥分解为小分子有机物

(VFAS),用于主生化系统脱氮除磷所需的碳源,即挖掘污水厂的“内 碳源”,提高脱氮除磷效率的同时降低运行成本;

(2) 侧流池S-NDN技术通过大曝气和高污泥量富集硝化菌,并 为主生化系统补充,由此打破了生化系统污泥龄受制于硝化菌世代周 期长的问题,缩短生化系统污泥龄,可强化系统生物除磷效率;

(3)侧流生物强化技术提出了生物处理系统“活性污泥转输”思想, 旨在保持生物系统较高绝对污泥拥有量的情况下,降低曝气池MLSS 浓度,能有效降低二沉池固体负荷并大幅提高水力负荷,提高了生物 池的池容利用效率。

4. 技术优势

(1) 生物脱氮除磷效率高;对于生物除磷,不用外加碳源,不需 或仅需额外投加少量化学药剂,大幅降低运行成本低,运行稳定。

(2) 该技术适合于污水处理厂的新建和升级改造工程,无需对原 生物池容进行改造,土建、设备投资较少。

(3) 侧流池内装设了腐殖土活性污泥微生物培养箱,在培养侧流 微生物的同时培养除臭微生物,因此侧流工艺具有全流程除臭工艺特 点,生化池、污泥脱水机房等单元无需再增加除臭工艺。

(4) 对污泥具有一定减量功能,产泥量低于传统工艺。

(5) 侧流池同时具有储存功能,可为污水厂储存大量活性污泥, 提高系统的抗冲击能力。

(6) 工艺运行管理简单,自动化程度高,根据进出水水质情况自 动调整运行参数,节约能耗且保证出水稳定达标。

5. 应用范围

作为污水处理厂主流处理工艺(A2/O、氧化沟等)的辅助工艺, 本工艺适合于污水处理厂新建和升级改造工程。

6. 应用案例

案例名称:南充市文峰污水处理厂二期工程项目

工程地址:四川省南充市嘉陵区文峰镇街道办事处联工村

工程规模:设计处理规模9.0万m3/d,实际处理水量达11万m3/d。

技术指标:出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB

18918-2002)一级 A 标准。

案例照片:

图2-10南充市文峰污水处理厂二期工程项目

(左:项目全景;右:主要工艺设备)

排放渠

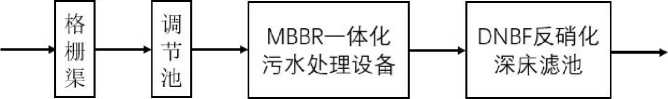

图2-11 MBBR+DNBF工艺流程图

2.治理效果

表2-5工艺治理效果

|

水质指标 |

CQDCr |

BQD5 |

NH3-N |

TN |

TP |

|

进水水质(mg/L) |

200~350 |

100~150 |

20~25 |

30〜35 |

2〜8 |

|

岀水水质(mg/L) |

≤50 |

≤10 |

≤5 (8) |

≤15 |

≤0.5 |

|

处理程度(%) |

≥75 |

≥90 |

≥60 |

≥50 |

≥75 |

注:出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准;括号内数

值为水温≤12°C时的控制指标。

3. 技术创新性

本套工艺系统在MBBR工段高负荷运行节省占地的同时,所选用 的静态反向流反硝化深床滤池处理系统在深度处理工段几乎无动力状 态下实现深度脱氮除磷、过滤工作,大大提高了污水处理效率,降低 运行管理难度和降低运行成本的投入。

4. 技术优势

(1) 普适性:该系统对原水进水水质要求不高,承受范围大,抗 冲击负荷能力强,工艺段生化加物化的处理方式保障了出水常态化、 稳定化的目的和要求。同时设备运行中不需要专人看管,故障率极低。

(2) 灵活性:该一体化污水处理设备针对不同项目不同水质条件, 都可因地制宜、按需设计,对工艺段进行灵活调整,确保污水处理达 标,既可集中安装,又可利用零散用地分散安装。

(3) 经济性:该一体化污水处理设备具有占地更省、负荷更高、 运行要求更低等特点,在保证对污染物高去除率的基础上,兼具较低 的运行费用。

5. 应用范围

小片区集中住宅区域、风景区域、生活区域的生活污水处理,尤 其适用于对TN、TP排放要求较高的地区;单台处理能力在100 m3以 内,可根据需要采用地上式或地埋式,且可根据水量需求组合使用。

6. 应用案例

案例名称:乐至县中和场镇生活污水MBBR-DNBF处理站工程

工程地址:四川省资阳市乐至县中和场镇

工程规模:500 m3∕d

技术指标:

表2-6工艺治理效果

|

水质指标 |

CQDCr |

BQD5 |

NH3-N |

SS |

PH |

|

进水水质(mg/L) |

300~400 |

100~200 |

10~50 |

140~220 |

6~9 |

|

岀水水质(mg/L) |

≤50 |

≤10 |

≤5 |

≤10 |

6~9 |

注:出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) —级A标准。

案例照片:

图2-12乐至县中和场镇生活污水MBBR-DNBF处理站工程项目 (左上:项目全景;左下:主要工艺设备;右上:项目主要工艺流程;右下:出水效果)

1.技术工艺路线

r.....宕回3ft.....?

图2-13 A2/QA-MBR工艺流程图

A2∕OA-MBR工艺流程包括厌氧池、一级缺氧池、好氧池、二级缺 氧池、膜池、出水池;回流顺序为:膜池-好氧池-一级缺氧池-厌氧池; 其中一级缺氧池设置有一级缺氧池回流泵和第一碳源投加系统;好氧 池设置有好氧池曝气系统和好氧池回流泵;二级缺氧池设置有第二碳 源投加系统;膜池设置有膜池曝气系统、膜池回流泵和排泥泵。

2.治理效果

表2-7工艺治理效果

|

水质指标 |

CODCr |

BOD5 |

NH3-N |

TN |

TP |

SS |

|

进水水质(mg/L) |

300~400 |

150~200 |

10~30 |

35~45 |

2~5 |

150~200 |

|

岀水水质(mg/L) |

≤50 |

≤10 |

≤5 (8) |

≤15 |

≤0.5 |

≤10 |

|

处理程度(%) |

90~94 |

92~99 |

99 |

90~95 |

90~97 |

97~98 |

注:出水水质稳定达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB 51/2311-2016)中城

镇污水处理厂主要水污染物排放浓度限值的要求;括号内数值为水温≤12°C时的控制指标。

3. 技术创新性

本工艺在传统A2∕O工艺后段设置后置缺氧段,并设置多级逐级污 泥回流,保证系统污泥量稳定和厌氧环境不被破坏,充分释磷,提高 磷的去除率。回流1,一级缺氧池回流到厌氧池,保证厌氧池污泥量稳 定,一级缺氧池硝酸盐含量较低,不会破坏厌氧环境;回流2,好氧池 回流到一级缺氧池,进行反硝化反应;回流3,膜池回流到好氧池,保 证好氧池的污泥量稳定。

4. 技术优势

(1) 本工艺与传统A2∕O相比,在好氧池后增设二级缺氧池,进 行强化脱氮反应,提高脱氮效率。

(2) 本工艺有碳源投加装置,当进水C/N比较低时,可向一级缺 氧池和二级缺氧池投加适量碳源。通过投加适量的碳源和调节好氧池 到一级缺氧池回流比,控制合适参数,在一级缺氧池实现反硝化除磷 与好氧池普通除磷协同作用,脱去大部分TPO

(3 )本工艺采用膜池出水,可进一步去除TNZTP,且使出水CQDCr 达到较低水平,出水水质优质稳定,剩余污泥产量少。

5. 应用范围

本工艺适用于具有较高出水标准的污水处理项目,特别适用于低 CzN水质特点。

6. 应用案例

案例名称:彭州市第二污水处理厂A2ZQA+MBR工艺提标扩建工 程

工程地址:成都市彭州市致和镇百祥村四组

工程规模:3万m3Zd

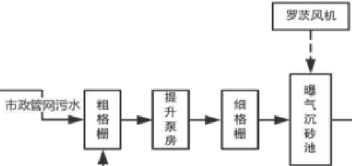

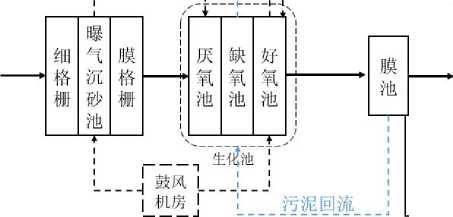

工艺流程:污水井市政管网进入厂区粗格栅提升泵房,经提升至 细格栅曝气沉砂池,后分别进入一、二期生化池,其中一期处理规模1 万m3Zd,主体工艺采用A2ZQ+平流沉淀池+高效沉淀工艺后进入接触消 毒池;二期处理规模2万m3Zd,主体工艺采用A2ZQA+MBR,进入接 触消毒池,达标后排放。

技术指标:

表2-8工艺治理效果

|

水质指标 |

CQDCr |

BQD5 |

NH3-N |

TN |

TP |

SS |

|

进水水质(mgZL) |

88〜550 |

40~260 |

10〜30 |

15~35 |

2〜5 |

90〜200 |

|

岀水水质(mgZL) |

7~20 |

1〜2 |

0.1~0.2 |

2〜7 |

0.03~0.2 |

3〜5 |

|

处理程度(%) |

94 |

99 |

99 |

81.6 |

97.5 |

97 |

注:出水水质稳定达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51Z2311-2016)中城 镇污水处理厂主要水污染物排放浓度限值的要求。

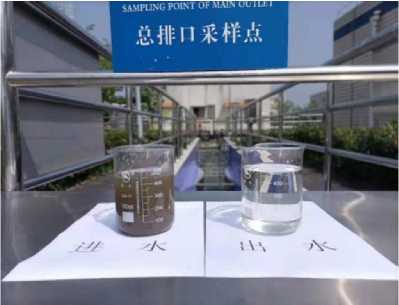

案例照片:

图2-14彭州市第二污水处理厂A2∕OA+MBR工艺提标扩建工程项目 (左:项目全景;右上:项目主要设备;右下:治理效果进出水对比)

(3C-BACT)

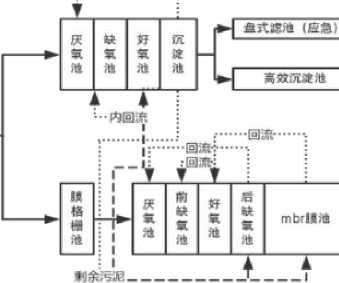

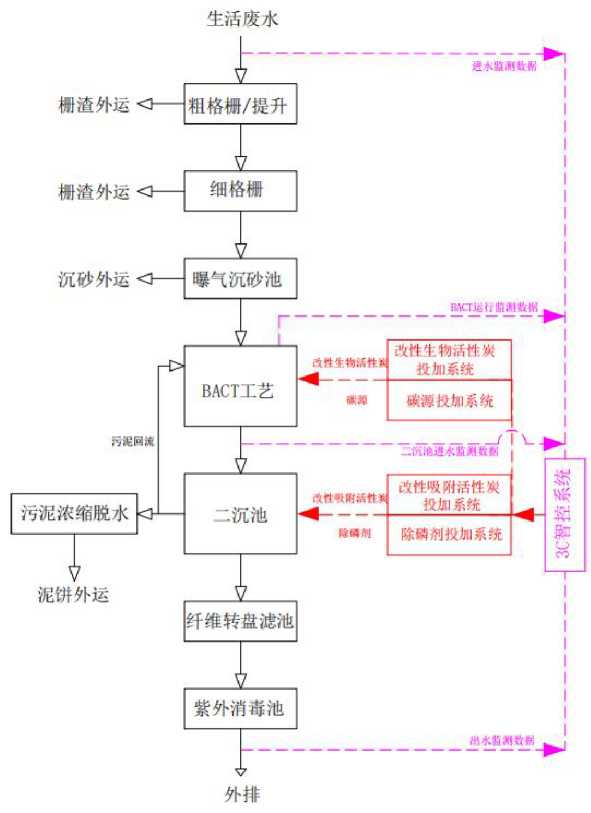

1.技术工艺路线

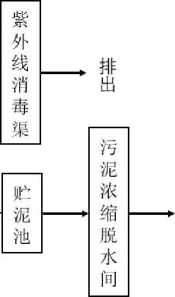

工艺流程图见图2-15。

图2-15工艺流程图

2.治理效果

主要污染物进出口浓度指标和去除率见表2-9。

表2-9工艺治理效果

|

水质指标 |

CQDCr |

BQD5 |

NH3-N |

TN |

TP |

SS |

PH |

|

进水水质(mg/L) |

≤350 |

≤150 |

≤40 |

≤45 |

≤5 |

≤200 |

/ |

|

岀水水质(mg/L) |

≤30 |

≤6 |

≤1.5 (3) |

≤10 |

≤0.3 |

≤10 |

6~9 |

|

处理程度(%) |

91.43 |

96 |

96.25 (92.5) |

77.78 |

94 |

95 |

/ |

注:括号内数值为水温≤12°C时的控制指标。

应用该技术可以达到的污染物排放标准:(1)《城镇污水处理厂污 染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级A标准;(2)《四川省岷江、 沱江流域水污染物排放标准》(DB 51/2311-2016)中城镇污水处理厂排 放标准。

3. 技术创新性

该技术将活性炭吸附和生物处理技术相结合,涉及到复杂的吸附 与生物降解同步作用过程。一方面利用粉末活性炭孔隙多、比表面积 大的特性,快速吸附水中溶解性的污染物、富集微生物,微生物又具 有氧化分解、生物吸附双重作用,使得粉末活性炭的吸附能力得到恢 复。同时,利用改性粉末活性炭作为生物载体,可以丰富生物种群富 集微生物,特别利于硝化细菌等的繁殖与生长,提高污泥活性及污泥 量,从而提高生化系统对NH3-N、TN、TP等的去除效果。

4. 技术优势

(1) 可以提高难降解有机物的去除效果,提高硝化、反硝化的反 应效率;

(2) 提高系统抗冲击能力,改善污泥沉降效果和脱水性能;

(3) 提高系统脱色效果,减少曝气池的泡沫产生量;

(4) 提高生化系统处理负荷及运行稳定性能,缩短系统水力停留 时间;

(5) 使用灵活,与传统A2/O、CASS、氧化沟、MBR工艺等均可 耦合使用,提标改造无需新增占地,维护管理方便。

5. 应用范围

在市政污水领域可用于污水厂原位提标/扩容,可稳定达到《四川 省岷江、沱江流域水污染排放标准》(DB 51/2311-2016)中城镇污水处 理厂排放标准;在工业污水领域可稳定提高生化处理系统的处理能力。

6.应用案例

项目名称:怡心湖3C-BACT提标改造示范项目

工程地址:四川省成都市双流区怡心街道藕塘村六组

工程规模:2万m3∕d

治理对象:市政污水

核心工艺:3C-BACT

技术指标:使用3C-BACT工艺提标改造后,怡心湖应急治理污水 处理厂出水水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》(DB

51/2311-2016)中城镇污水处理厂排放标准。

表2-10污水厂进出水浓度及去除情况

|

水质指标 |

CQDCr |

BQD5 |

NH3-N |

TN |

TP |

SS |

PH |

|

进口水质(mg/L) |

≤162 |

≤49.3 |

≤29.7 |

≤38.2 |

≤3.14 |

≤84 |

7.34 |

|

岀口水质(mg/L) |

≤14 |

≤4.4 |

≤0.376 |

≤9.42 |

≤0.11 |

≤6 |

6~9 |

|

处理程度(%) |

91.36 |

91.08 |

98.73 |

75.34 |

96.50 |

92.86 |

/ |

案例照片:

图2-16怡心湖3C-BACT提标改造示范项目(左上:项目全景;左下:项目主要工艺设备;

右上:污染治理效果、产品;右下:出水回用作为厂内景观水)

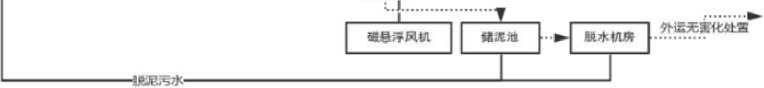

定期外运

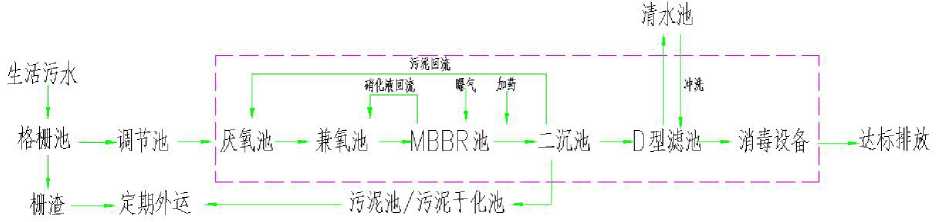

图2-17工艺流程图

2.治理效果

主要污染物项目进出水浓度指标和处理程度见表2-11。

表2-11主要污染物项目进出水浓度指标和处理程度

|

项目 |

CQDCr |

BQD5 |

SS |

NH3-N |

TN |

TP |

|

进水水质(mg/L) |

300 |

150 |

150 |

30 |

40 |

3 |

|

岀水水质(mg/L) |

30 |

6 |

10 |

1.5 (3) |

10 |

0.3 |

|

处理程度(%) |

90 |

96 |

93.3 |

95 |

75 |

90 |

注:出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准;括号内数 值为水温≤12°C时的控制指标。

3.技术创新性

(1)该技术利用膜组件进行固液分离过程取代了传统的沉降过程, 能有效去除固体悬浮颗粒和有机颗粒;该技术可以大幅提高系统污泥 浓度,提升污泥龄,重复利用了细菌内源呼吸和污泥碳源化技术,实 现了部分短程硝化反硝化,大幅降低了污泥负荷,提高氮的去除率和 有机物的降解,同时极大地减少了污水处理过程中的产泥量。

(2)该技术采用曝气器与膜组件分离式设计,并设置竖向导轨, 膜组件可沿导轨滑至池底特定位置与曝气器完美连接,安装方便;曝 气器采用脉冲式曝气器,增加了氧利用率,能有效地降低能耗。

4. 技术优势

(1) 更小的过滤孔径使得出水水质更好;

(2) 擦洗风量较小能有效降低能耗;

(3) 投资较低,具有较高的性价比。

5. 应用范围

该技术适用于有机物含量较高的市政及工业污水处理、再生水及 饮用水制备、海水淡化预处理。

6. 应用案例

项目名称:城市生活污水处理厂基于高效低耗平板膜的污水处理 工艺

工程地址:四川省资阳市雁江区松涛镇八楞村五组

工程规模:7.5万m3∕d

技术指标:出水水质达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标 准》(DB 51/2311-2016)标准中城镇污水处理厂排放限值。

案例照片:

图2-18城市生活污水处理厂基于高效低耗平板膜污水处理工艺(左:项目全景;右:污染

治理效果)

目前,四川省城镇污水处理厂主要采用“二级生化处理和深度处理” 的城镇污水处理工艺,其中二级生化单元以A/O、A2/O、MBR、SBR、 活性污泥法、生物接触氧化法和氧化沟等工艺为主,处理出水以达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级A标准 为主,位于岷江、沱江流域的城镇污水处理设施出水达到《四川省岷 江、沱江流域污水排放标准》(DB 51/2311-2016)的要求。

应对当前流域水生态环境保护新形势、新要求,结合四川实际, 未来我省城镇污水处理发展的重点方向与领域主要有:

一是建立基于流域水环境管理需要的源、网、厂、河一体化治理 体系,提高排水及污水处理系统提质增效。从源头、过程、汇集全过 程提升城镇排水管理水平,改变污水处理厂进水浓度低、处理效率低、 雨季溢流问题、控制漏排率,实施雨、污协调治理。

二是提升污水处理稳定达标的能力。以TN、TP、新型污染物有效 削减和出水稳定达标为目标,从预处理优化、生化系统强化、深度处 理保障三个技术层面进行集成技术研究,重点突破生物强化TN脱除、 新型污染物降解、好氧颗粒污泥、生化尾水高级氧化与生态处理等关 键技术,通过技术集成开展工程示范,推进城镇污水处理厂出水稳定 达标与资源能源回收。同时,采集污水中水量、DO、PH等工艺参数, 通过大数据处理,实现对全省污水处理厂智能监控督查,进一步挖掘 改造城镇污水处理厂的处理能力与运行性能。

三是污水处理的低碳化转型。污水作为资源与能源的载体这一共 识得到了广泛的认可,这些可观的可回收资源成为了污水厂实现碳中 和运行的客观条件。未来污水处理厂需从处理技术的“以能消能”向 “节能产能”方向进行革命性转变,加快推进以技术创新为驱动的节 能-降耗-回用,实现城市污水处理由耗能-效能-产能的转变。处理技术 的研发将主要集中在污水中能源资源回收和净化出水以实现碳中和为 目标的工艺强化,包括对污水中碳的快速富集(即碳源捕获及碳源改 向)、污泥厌氧消化(热电联产)、厌氧膜生物反应器工艺、主流和侧 流的无碳脱氨(厌氧氨氧化)等技术研究,实现城镇污水资源化,推 动全省城镇污水处理向着可持续方向发展。

长期以来,四川省以水电、酿酒、生物制药、航空航天等优势产 业为主导,随着西部大开发战略的实施,部分集中于沿海地区的产业 出现向中西部地区转移和重新集聚的趋势,丰富和提升了四川省的产 业经济结构。近五年来,全省工业废水化学需氧量、氨氮及总磷的排 放量总体呈缓慢减少趋势,平均工业废水排放量为5.37亿吨,化学需 氧量、氨氮和总磷平均排放量分别为7.65万吨、0.42万吨和496.83吨。 四川省环境统计数据显示,2018年全省工业废水排放量4.21亿吨,其 中直接排入环境水量为2.76亿吨,排入污水处理厂水量为1.44亿吨。 全省工业废水中共产生化学需氧量75.23万吨、氨氮4.85万吨和总磷 8538.60吨;排放化学需氧量3.33万吨、氨氮0.28万吨和总磷297.19 吨,分别占全省工业产生总量的4.42%、5.84%和3.48%。可见,2018 年全省工业水污染防治工作在消减化学需氧量、氨氮和总磷方面取得 了较大成效。

据统计,造纸、食品加工、制革、纺织、有色金属、氮肥、农药、 焦化、电镀、化学原料药和染料颜料制造等11个重点行业水污染物排 放量约占全部工业的50%,是工业水污染防治的重点领域。四川省纳 入环境统计的重点工业企业7866家,共配置废水处理设施4019套, 处理能力951.09万吨/日,年运行费用27.51亿元。全省2018年工业废 水处理量9.74忆吨,排放量4.21亿吨,处理后直接排入环境的2.76 亿吨,排入污水处理厂处理的1.44亿吨,废水处理后回用率34.32%。

全省134个工业集聚区,工业污水处理量为182.58万吨/天(含部分 依托城镇生活污水处理厂中的生活污水),共依托154座污水处理设施 进行污水处理,其中依托城镇污水处理厂处理的69座,园区自建集中 式污水处理设施和工业污水处理厂共计74座,依托园区内已有工业企 业工业废水处理厂处理6座,公共污水处理厂(生产废水+生活污水) 的处理厂2座,通过一体化设施处理的2座,生产废水循环处理厂1 座。由于近一半的园区工业废水处理依托城镇污水处理厂进行处理, 故154座污水处理设施的废水处理量大于园区污水处理量,包含了大 量的生活污水处理。各污水处理设施实际负荷率相差较大,除未投运 的外,负荷率为8〜130%,均值为58.00%,依托城镇污水处理厂的园 区,其废水排入污水处理厂后,能够保障处理设施的处理负荷,但部 分污水厂则超负荷运行;自建园区污水处理厂及依托工业企业的污水 处理设施,除少数园区外,早期建设的设施普遍存在规模偏大、实际 负荷率偏低的问题,这同园区企业入驻的进度滞后于园区规划、企业 未投产等密切相关。

四川省省级以上工业园区主要污染物仍然为化学需氧量、氨氮、 总磷等常规指标污染物,但由于产业形态不同,有机污染物的构成种 类各不相同,可生化性也不相同,如医药及精细化工(发酵类)行业 废水有机污染物浓度极高,其化学需氧量可达到10,000 mg/L以上,酿 酒行业总氮、总磷含量也极高,纺织染整行业废水可生化性较差,各 类废水的PH值也不相同,以偏酸性废水工业园区居多,部分园区废水 原水PH值在4以下。有50%以上的园区废水中油石油类和重金属等特 征污染物的存在,故应不断加强园区废水集中处理设施的建设和监管。

根据对已建成的园区污水集中处理设施处理工艺的统计,其污水 处理工艺主体生化段工艺以改良A2/O、改良型氧化沟、CASS为主, 改良型前两种工艺都能稳定达到一级A标,CASS工艺根据后续处理 工艺的不同分别达到一级A标、B标。设计达到岷沱江标准的污水处 理设施,其工艺有“预处理+A2∕O+深井过滤+紫外消毒” “预处理+A2∕O+ 硝化/反硝化滤池”“预处理+A2∕O+MBR”"改良型A2∕O+超滤深度处理工 艺”“预处理+A2∕O+高密度沉淀池+臭氧氧化+BAF工艺”。对于达到行业 废水排放标准的园区污水厂,该类园区属于产业较为单一,其废水处 理多需强化物化处理单元,如四川古蔺经济开发区,其工业废水采用 了“气浮+EGSB+氧化沟+超滤+两级纳滤工艺”,出水需达到《发酵酒精 和白酒工业水污染物排放标准》(GB 27631-2011)表3-1规定直接排放 限值,还有如四川金堂工业园区的淮口污水处理厂,其园区废水采用 了 “气浮+超磁分离+水解酸化+活性污泥+沉淀+超滤+树脂处理系统”工 艺,出水也是提高到了《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB 51/2311-2016)中工业园区污水处理厂排放标准。还有一些无环境容量 地区,已将处理设施升级改造,出水水质已经达到地表水III类标准, 如四川达州普光经济开发区方斗功能区,其废水处理工艺为“多级格栅 沉淀+调节池+水解酸化+A2∕O +MBR+NF超滤+ ClO2消毒工艺”。总体 来说,工业园区污水处理设施在预处理上强化了物化处理,在生化段 仍然为以A2/O、改良型氧化沟为主,对出水水质要求高的地区,增加 了深度处理设施,如MBR膜、臭氧氧化、深井处理等,深度处理上总 要加强了 N、P等特征污染物的去除。

表3-1 2018年四川省工业废水处理去向统计表

|

废水处理去向 |

企业数 量(家) |

工业废水 排放量 (万吨) |

主要行业类别 |

|

工业废水集中处理 厂 |

616 |

4799.79 |

木质家具制造、包装装潢及其他印刷、肉制品及 副产品加工、涂料制造、蔬菜加工、金属结构制 造、化学药品原料药制造等__________ |

|

进入城市污水处理 厂 |

1723 |

6583.87 |

牲畜屠宰、汽车零部件及配件制造、木质家具制 造、包装装潢及其他印刷、白酒制造、肉制品及 副产品加工、化学药品制剂制造、涂料制造、中 成药生产等________________ |

|

进入城市下水道 (再入江河、湖、 库等水环境) |

346 |

631.19 |

白酒制造、包装装潢及其他印刷、木质家具制造、 其他饲料加工、汽车零部件及配件制造、牲畜屠 宰、粘土砖瓦及建筑砌块制造等_______ |

|

进入地渗或蒸发地 |

60 |

4.13 |

粘土砖瓦及建筑砌块制造、牲畜屠宰、皮鞋制造、 中药饮片加工、汽车零部件及配件制造等 |

|

进入其他单位(非 集中式污水处理 厂) |

260 |

3148.91 |

白酒制造、化学试剂和助剂制造、牲畜屠宰、涂 料制造、烟煤和无烟煤开采洗选、液体乳制造、 贵金属压延加工、肉制品及副产品加工等 |

|

直接进入江河、湖、 库等水环境 |

2672 |

20630.78 |

包装装潢及其他印刷、氮肥制造、动物胶制造、 化学药品原料药制造、机制纸及纸板制造、炼焦、 棉印染精加工、蔬菜加工、无机盐制造、烟煤和 无烟煤开采洗选、中成药生产等_______ |

|

直接进入污灌农田 |

283 |

117.30 |

烟煤和无烟煤开采洗选、服饰制造、钢压延加工、 光学玻璃制造、金属门窗制造、内燃机及配件制 造、蔬菜加工、针织或钩针编织物印染精加工等 |

|

其他 |

1906 |

962.92 |

非金属废料和碎屑加工处理、机制纸及纸板制 造、金属表面处理及热处理加工、棉纺纱加工、 其他电子元件制造、其他基础化学原料制造、牲 畜屠宰、矿石采选、烟煤和无烟煤开采洗选、中 成药生产等________________ |

高色度难降解工业废水包括农药、制药、造纸、纺织、焦化、制 革、化学原料药和染料颜料制造等行业废水。目前,我省对该类废水 的处理工艺除了传统的物理/化学吸附法、膜分离法、化学氧化及化学 沉淀法等,目前多采用化学预处理与生物相结合的多级工艺。例如采 用FentOn反应(酸、双氧水、硫酸亚铁)、铁屑氧化、碱性水解等工 艺预处理后,再采用“UASB+A2/。,*冰解酸化+MBR生物膜反应器”等 生物处理工艺。

根据四川省相关行业废水处理技术现状和排放标准的要求,目前 高色度高难度工业废水治理还主要存在以下问题:

1. 对难降解有机物降解不完全,存在脱色困难。高色度高难度工 业废水具有有机物浓度高、色度大、废水中有机成分种类多、盐度高、 水质及水量不稳定等特点,单一的芬顿或铁屑氧化等方法难以实现难 降解有机物的有效降解。

2. 芬顿、碱性水解等预处理技术药剂使用量大,成本高,耗费大, 对设备具有强腐蚀性,且其出水不利于后续生物处理;而铁基高级氧 化技术存在材料易板结钝化、电子利用率低、铁泥产率高等技术瓶颈 问题。

3. 膜分离技术存在瓶颈。膜分离技术在高色度高难度工业废水处 理和回用中已得到大规模应用,但膜污染、高性能膜材料制备和运行 成本高等问题仍待解决。

含重金属工业废水包括电镀、有色金属、半导体等行业废水,该 类废水除含有大量难降解有机污染物以外,还含有高浓度的重金属离 子,例如镉、镍、汞、锌等。重金属废水处理的整体思路是先将重金 属处理到达标程度,然后进入生化系统或物化系统去除生化指标;有 回用要求的情况下,回用系统和物化/生化系统进一步耦合联用,通过 分质分流和系统处理方式提高重金属废水处理能力。目前,重金属的 处理方式可分为两类:一是使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶 的重金属化合物或元素,经沉淀和上浮从废水中去除,可应用中和沉 淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、离子浮选法、电解沉淀或电解上 浮法、隔膜电解法、氧化还原法等;二是将废水中的重金属在不改变 其化学形态的条件下进行浓缩和分离,可应用反渗透法、电渗析法、 蒸发法、离子交换法等。第一类方法特别是沉淀法、氧化还原法在我 省应用最广。

根据四川省相关行业废水处理技术现状和排放标准的要求,如《电 镀污染物排放标准》(GB 21900-2008),目前含重金属工业废水治理 还主要存在以下问题:

1. 新标准下废水中重金属难以稳定达标。虽然目前重金属处理技 术很多,但出于经济性、操作性和维护性等因素的考虑,绝大多数的 含重金属废水均采用化学沉淀法处理,其中又以中和沉淀居多,处理 出水难以达到新标准的排放要求。

2. 废水处理污泥产量大。目前重金属废水采用的处理方法多为沉 淀法,所产生的含重金属污泥要借助于多次使用的化学药剂,经过多 次的化学形态的转化才能回收利用,技术要求高、经济成本大,故而 会造成多数污泥不能回收利用。

我省排放高氨氮废水的行业主要包括食品加工、氮肥生产企业废 水及垃圾渗滤液等,该类废水具有氨氮浓度高、CzN低、水量水质随 季节变化大等特点。在实际应用中高氨氮废水(氨氮浓度大于500 mg/L) 常采用蒸氨(汽提)或吹脱、化学沉淀、膜分离法等处理技术进行预 处理,然后配合AZQ工艺、A2ZO工艺、SBR工艺、氧化沟工艺等低氨 氮废水的生物处理工艺进行后续脱氮。近年来,逐渐出现了多级硝化 反硝化和MBR组合工艺,将两级生物脱氮技术与分体式膜生化反应器 技术组合,同时综合了多级生物脱氮技术与MBR技术的优点。

根据四川省相关行业废水处理技术现状和排放标准的要求,如《肉 类加工工业水污染排放标准》(GB 13457-1992)、《生活垃圾填埋场 污染控制标准》(GB 16889-2008)等,目前高氨氮行业废水治理还主 要存在以下问题:

1. 环保法规对废水中氨氮的排放标准日益严格,而高氨氮含量废 水由于来源广、成分复杂、可生化性较差,处理后出水难以达到要求。

2. 常规A/O工艺、A2∕O工艺、SBR工艺、氧化沟工艺存在停留 时间长、占地面积大、工艺运行管理要求高等缺点,亟待开发容积负 荷高、占地面积小的生物处理工艺,以满足不同环境下高氨氮废水处 理的需求。

通常,在采用电子处理具有多组分污染物的废水时,除了电子束 对污染物的直接辐射作用外,间接作用对污染物的处理起着更重要的 作用。当水分子受到电子束辐照时,激发或电离水分子产生羟基自由 基(∙OH)'水合电子(eaq-)、氢原子(H) H2O2等反应活性粒子,

H2O [2.6] eaq- + [0.6]H∙ + [2.7] ∙OH+ [0.45]压 + [0.7] H2O2 +

[2.6] H3O+

根据氧化还原电势,水分解反应的反应产物可分为两类:氧化性 粒子(HO% HO2^,O,Or。2二。3「H2O2,HO3∙等)和还原性粒 子(eaq-,H2。水辐解产生的氧化性粒子和还原性粒子通过与污染物发 生各种高级氧化-还原反应,达到对水体中污染物分解(去除官能团, 加成,取代,电子转移,断键等),脱色(破坏发色和助色基团),去 毒(去除-Cl,-NO2, -SH等官能团),聚合(分子重组,改变污染物溶 解性和沉降性等),矿化(分解转化为H2O和CO2),提高生物降解性 (大分子的氧化和断裂为易生化小分子)以及水体灭菌(破坏污水病 原菌和病毒的DNA或RNA分子结构)等目的。

2. 适用范围

适用于难降解工业废水处理、现有工业废水工程提标改造、综合 工业园区废水处理及提标等。

3. 技术工艺路线

图3-1技术路线图

结合常规的工业废水处理工艺,将电子束技术一般放置在二级处 理出水处,对二级处理出水进行深度处理,进一步去除水中难降解有 机物质和特征污染物,降低COD及色度等,实现高标准排放或回用。 该工艺主要适用于常规废水处理方法难以达标排放的尾水处理,COD < 300 mg/L。

4.技术创新性

(1) 成功研制水处理专用电子加速器和辐照反应器,单台套设备 最大处理能力可达5000 m3/d,并拥有自主知识产权。

(2) 针对不同应用领域形成电子束辐照处理工业废水组合工艺。

(3) 已在印染废水领域建立示范工程,处理量达2000 m3/d,处理 出水满足纺织染整工业水污染物排放标准。

(4) 已建成全球最大电子束处理工业废水单体项目,处理量达 30000 m3/d,实现7台电子加速器联机并行,同时实现系统自动化集成

控制。

(5)已在制药废水、垃圾渗滤液、医院污水、抗生素菌渣、高浓 废液等领域实现应用,建立各个行业领域的示范工程。

工业园区水质高频波动废水强化脱氮除磷组合工艺,将水解酸化、 泥膜法、纯膜法及物理吸附过滤原理结合在一起。首先利用强化水解 酸化工艺将工业废水中大分子有机物转化为易生物降解的小分子物 质,提高了污水到可生化性,也可以为后续生化处理提供碳源;利用 泥膜法技术,将生物膜法的优势菌富集与活性污泥法的优点进行结合, 以悬浮载体为微生物提供生长载体,强化硝化和反硝化作用,达到同 步脱氮除磷的目的;利用纯膜法技术,将石英砂作为反硝化生化的挂 膜介质,通过投加适量的碳源,使附着在石英砂表面的反硝化细菌将 硝态氮转换为氮气,进一步强化脱氮反应;最后进一步吸附过滤水中 的COD、游离物、微生物、部分重金属离子,并能有效降低水的色度 及异味。

2. 适用范围

该技术适用于总氮、氨氮及有机物含量较高的工业污水处理。

3. 技术工艺路线

工艺流程:水解酸化+A2∕O-MBBR+深床反硝化滤池+活性炭过滤

(1) 水解酸化:利用水解菌、酸化菌将工业废水中不溶性有机物 水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解 的小分子物质,改善废水的可生化性,为后续生化处理提供碳源;

(2) A2/O-MBBR:利用泥膜法技术,将生物膜法的优势菌富集与 活性污泥法的优点进行结合,同时克服了传统活性污泥法及固定式生 物膜法的缺点。以悬浮载体为微生物提供生长载体,通过悬浮载体的 充分流化,强化硝化和反硝化作用,达到同步脱氮除磷的目的,实现 污水的高效处理,同时针对工业废水的冲击,大大提高了生化系统的 抗冲击负荷能力,处理效果稳定;

(3) 反硝化深床滤池:利用纯膜法技术,将石英砂作为反硝化生 化的挂膜介质,通过投加适量的碳源,使附着在石英砂表面的反硝化 细菌将硝态氮转换为氮气,完成脱氮反应,滤池产生的大量氮气使污 水绕窜于介质之间,增强了微生物与水流的接触,提高了过滤效率; 由于石英砂的比表面积较大,具有一定深度的滤池避免了穿透现象, 即使前段处理工艺发生异常情况也可以取得较好的SS截留效果。

(4) 活性炭过滤:进一步吸附过滤水中的COD、游离物、微生物、 部分重金属离子,并能有效降低水的色度及异味。

4.技术创新性

该技术路线具有独创性,在高进水负荷、冲击进水负荷的情况下, 通过工艺的优化,强化脱氮工艺,加强回流及溶解氧全过程管理,能 够实现系统正常连续生产,出水指标仅在排放限值内波动,具有良好 的抗进水冲击负荷能力。

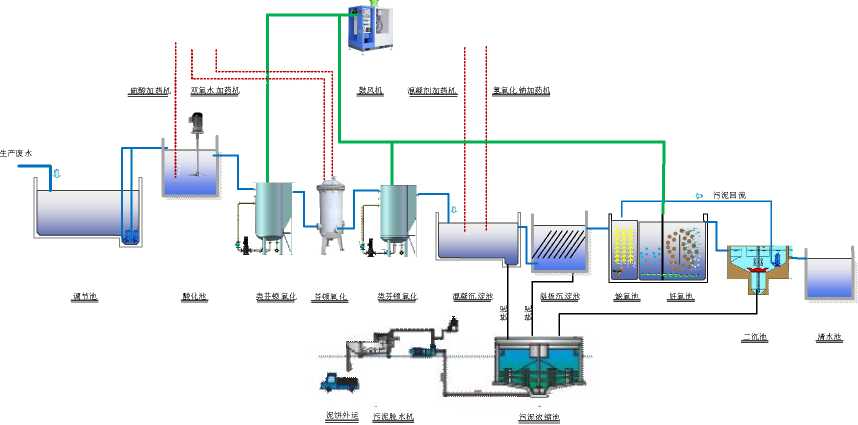

高浓度制药废水经过调节池调节水质和水量后进入厌氧池、好氧 池处理后,废水中可生化处理的有机物已被厌氧微生物和好氧微生物 分解完毕,好氧池出水有机物主要是不可生物降解的有机物。生化处 理无法解决制药废水中高盐分的问题,好氧池出水还无法直接回用。 好氧池出水经过简单预处理后进入卷式反渗透膜组件,利用反渗透技 术分离废水中的各种污染物和盐分,卷式反渗透产水直接回用,产生 的一段浓水则进入DTRO做进一步分膜浓缩处理。DTRO的膜产水直 接回用,产生的二段浓缩液则进入蒸发结晶系统处理,将废水中的各 种污染物变为固废处置。由于DTRO膜的回收率很高可以解决卷式反 渗透浓缩液量偏大的问题,减少蒸发结晶系统投资和运行费用。

2. 适用范围

DTRO特种膜处理技术为制药废水的治理开辟了新的道路,提供 新的解决思路,并在工程实践中得以成功应用。以DTRO技术为依托 的制药废水中水回用零排放工艺的项目实施和运行,有利于特种膜技 术在青霉素、红霉素等抗生素制药废水处理上的应用与推广。

3. 技术工艺路线

高COD、高盐分的制药废水进入调节池,调节水质、水量,调节 池须搅拌设施,放置SS沉淀。调节池出水进入厌氧工艺处理,厌氧微 生物将高浓度的COD变为中低浓度后,废水再进入好氧工艺处理,厌 氧和好氧工艺可以去除废水中大部分COD、SS、氨氮、总氮、总磷。 好氧工艺出水经过预处理后进入卷式反渗透处理后,产水直接回用, 为减少膜浓缩液的数量,将卷式反渗透的浓缩液用DTRO做进一步浓 缩处理。DTRO产水回用,浓缩液进入蒸发结晶系统处理。蒸发结晶 系统的冷凝液直接回用,蒸发残渣则作为固废委外处置。好氧工艺出 水中不能通过常规物化和生化工艺去除的污染物,通过卷式反渗透和 DTRO反渗透技术将其转移到膜浓缩液中,并通过蒸发结晶系统最终 转化为固废处置。

厌氧工艺可以选用IC、UASB、EGSB、水解酸化工艺,具体做法 参见《升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范》(HJ 2013-2012 )、《厌氧颗粒污泥膨胀床反应器废水处理工程技术规范》(HJ

2023- 2012)、《完全混合式厌氧反应池废水处理工程技术规范》(HJ

2024- 2012)。好氧工艺可以选用A2/O、生物接触氧化、MBR等工艺, 具体做法参见《鼓风曝气系统设计规程》(CECS 97-1997)、《寒冷地区 污水活性污泥法处理设计规程》(CECS 111-2000)、《氧化沟设计规程》

(CECS 112-2000)、《生物接触氧化法设计规程》(CECS 128-2001)、 《膜生物法污水处理工程技术规范》(HJ2010-2011)、《室外排水设计 标准》(GB 50014-2021)。膜前的预处理工艺可以选用砂滤、砂滤+超 滤等工艺,具体做法参见《膜分离法污水处理工程技术规范》(HJ 579-2010)。卷式反渗透根据水质情况按照回收率65~70%设计,具体 做法参见《膜分离法污水处理工程技术规范》(HJ 579-2010)。DTRO 可根据水质和回用要求选用操作压力70 bar、90 bar、140 bar的膜组件, 回收率按照85~95%设计。

采用该工艺可以将进水COD ≤ 60,000 mg/L的制药废水完全做到 零排放的工艺要求。

4.技术创新性

采用“UF+卷式RO+DTRO+蒸发”,经卷式反渗透RO和特种膜DT RO组合膜处理后的回收率达到90〜92%,再经蒸发处理后的总回用率 可达98%以上。

该技术与装备利用三级梯度氧化+多级混凝沉淀+A/O工艺,主要 以铁基催化剂在特定结构的装置中的催化氧化反应为核心,处理高难 度有机难降解工业废水中的重金属和有毒难降解有机物等污染物质, 使得处理后出水稳定达标排放。首先利用三级梯度氧化工艺将废水中 难降解有机污染物质有效的降解和转化,并去除废水中的重金属离子, 极大的提高了废水的可生化性,降低了废水的COD、色度等。三级梯 度氧化工艺能够结合铁基材料、类芬顿和芬顿的优点,实现催化剂和 氧化剂的高效利用,提高反应过程中质传质效率,实现废水中有毒难 降解有机物的高效降解。多级混凝沉淀工艺能够实现废水中金属离子 的完全去除,减少对后续生化系统的影响并且能够去除水中部分的 COD; A/O工艺能够进一步的去除废水中的容易降解的有机污染物质, 并达到脱氮除磷的目的,使最终的出水稳定达标排放。

2. 适用范围

三级梯度氧化+多级混凝沉淀+A/O工艺为高难度难降解工业废水 提供了新的解决方案和思路,并已成功的应用于工程项目中。该技术 可用于处理制药、农药、染料、民用起爆药、军用底火药等行业产生 的工业废水。

3. 技术工艺路线

图3-2技术路线

调节池用以调节废水的水质水量,将调节池内混合废水连续泵入 酸化池内将废水的PH值调节至一定PH值,然后将酸化池内的废水以 一定的流量连续泵入第一级催化氧化反应器。在第一级催化氧化反应 器中按需加入一定量的铁基催化剂并进行曝气,在循环泵的作用下, 废水在特有结构的催化氧化反应器中进行充分的旋流反应,催化剂在 反应器中处于充分的流化状态。废水中的有毒难降解污染物质在一级 催化氧化反应器中实现初步的氧化分解,去除部分CQDCr和重金属离 子、降低废水的色度,一定程度上提高废水的可生化性;经一级催化 氧化反应的废水自流至二级催化氧化反应器,一级催化氧化反应新生 成的铁腐蚀产物(如Fe2+/Fe3+,FeQQH等)具有极强的催化活性,可 以作为二级催化氧化反应的催化剂,因此只需在二级催化氧化反应器 中按需加入一定量的双氧水和硫酸,二级催化氧化反应在提高电子和 铁腐蚀产物利用率的同时进一步分解废水中残留的污染物和中间产物。 经二级催化反应器处理后的废水自流至三级催化氧化反应器,在三级 催化氧化反应器中按需加入一定量的铁基催化剂并进行曝气,在循环 泵的作用下,废水和催化剂进行充分的接触反应,将废水中剩余的有 毒难降解有机污染物质进一步分解去除;第三级催化氧化反应能够利 用第二级催化氧化反应剩余的H2Q2和酸,形成芬顿和类芬顿协同反应, 进一步提高废水处理效率,极大地改善废水可生化性。第三级催化氧 化反应也能够消耗第二级催化氧化反应剩余H2Q2和酸,减少后续碱的 使用量和消除剩余H2Q2对后续生化系统的影响,从而更加经济高效地 处理有毒难降解工业废水。

经三级催化氧化反应后的出水连续进入多级混凝沉淀池,在混凝 沉淀池内通过曝气、加碱和聚丙烯酰胺(PAM)进行中和絮凝沉淀去 除废水中的铁离子和其他金属离子,并在混凝沉淀池进行泥水分离, 混凝沉淀池上清液连续进入A/O池,A/O池利用微生物作用进一步去 除水中的COD、BOD5、SS和氨氮等。经生化处理后的废水进入二沉 池,在二沉池中进行泥水分离,二沉池中的剩余污泥一部分外排,另 一部分回流至缺氧池,最后二沉池的上清液流至清水池,此时出水达 到排放标准。

4.技术创新性

(1) 首创制微米级铁铜双金属(mFe/Cu)催化材料。设计高电势 差的铁铜原电池,实现电子在两级间定性流动,实现了电子在CU和 Fe阴阳两极间定向流动,电子利用率高于10%。

(2) 研发了三级梯度氧化+多级混凝沉淀+A/O的组合处理工艺。 基于微米级铁基材料的制备及机理研究,提出“三级梯度氧化+多级沉 淀+A/O ”的组合处理工艺。其中,三级梯度氧化工艺 (1 StmFe/Cu/air+F enton+2ndmFe∕Cu∕air)能够实现有毒污染物的高效转 化,显著提高废水可生化性。

(3) 开发了国内首套内循环水高速旋流高级氧化反应装备。设备 克服了 mFe/Cu材料表面固液界面的H+、溶解氧及释放电子的浓度梯 度效应,完全流化反应器中的mFe/Cu材料,防止其在mFe/Cu表面沉 积形成钝化膜。

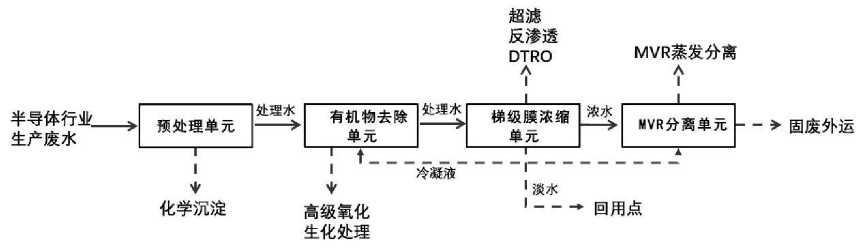

该套装备利用分类预处理+梯级膜浓缩+淡水净化处理的工艺综合 处理废水中的重金属、无机物、难降解有机物等物质,使得出水达到 城市饮用水标准且回收电子级氨水。利用臭氧以及其催化氧化产生的 羟基自由基可氧化低价神以及高浓度难降解有机物,再通过混凝沉淀 以及生化系统进一步除神及有机物,为达到回用水标准增加了梯级膜 处理单元,利用膜的半透性,逐级净化及循环处理,净化后的淡水可 回用于绿化灌溉或工业生产,浓水经MVR蒸发浓缩。

半导体行业产生的废水中还存在超细悬浮物,超细悬浮物的存在 会降低膜的使用时间,增加运行成本。该套装备去除超细悬浮物的原 理主要是利用自制的脱稳剂改变颗粒的ZETA电位,使其可通过静电 吸附、吸附搭桥等作用絮凝沉淀,从而达到去除的目的。

2.适用范围

本技术适用于含高盐、高氨氮、难生化降解有机物以及有毒重金 属等复杂废水的处理,主要应用于薄膜太阳能电池、半导体芯片、金 属材料加工等相关领域。其中部分技术成果还可应用于造纸、焦化、 制药等行业废水的处理。

3.技术工艺路线

图3-3技术工艺流程图

预处理单元采用化学沉淀法去除废气中的悬浮物。关键在于超细 悬浮物脱稳,采用自制的脱稳剂,改变颗粒的ZETA电位,使其易于 静电吸附、成团聚集,通过吸附搭桥,在絮凝剂的作用下凝结成团, 变成沉淀去除,该系统可去除绝大部分超细悬浮物,从而解决了目前 膜系统堵塞的问题,大大延长了膜的使用周期,节省运行成本,提高 膜的效率。

有机物去除单元,去除废水中含有的高分子难降解有机物以及重 金属的氧化,降低废水中有毒重金属的浓度。其核心包括催化氧化系 统以及生化系统,具体如下:

(1) 催化氧化系统:采用常规金属离子作为催化剂,诱导臭氧产 生具有强氧化效果的氧离子,快速彻底氧化难以降解的有机物,减少 污泥产生。催化剂可重复使用,投加量少,大幅降低处理成本;

(2) 生化系统:利用微生物的代谢作用去除有机物、氨氮、磷等 污染物,污染物的进一步去除可以减轻后续处理流程的负担,降低运 行成本。

梯级膜处理单元,采用UF膜+多级RQ膜的灵活组合,对预处理 的废水进一步处理,通过膜的选择通过作用将废水分为浓水和淡水, 淡水回用,浓水进MVR系统。梯级膜处理单元的引入提高了重金属的 去除率,降低了废水中重金属的浓度,使处理后的水可以回用。

4.技术创新性

(1) 本技术采用“以脱稳、臭氧催化氧化、生化为核心的预处理 单元+梯级膜处理单元+MVR蒸发浓缩单元”的成套装备处理半导体行 业生产废水,其中预处理通过臭氧固定催化氧化技术高效处理废水中 的有机物,采用特有的破络合剂及絮凝剂,实现亚微米悬浮物的去除。

(2) 通过预处理单元可将废水中有机物、氨氮、磷以及亚微米悬 浮物和部分有毒重金属的去除,再通过梯级膜处理单元和MVR蒸发浓 缩单元进一步深度处理废水中的重金属及无机盐,可将出水重金属浓 度控制在0.002 mg/L以下,使废水达到回用要求。

(3)且通过高效MVR蒸氨塔实现电子级氨水的回收利用。本技 术具有运行成本低,处理效率高等优点。

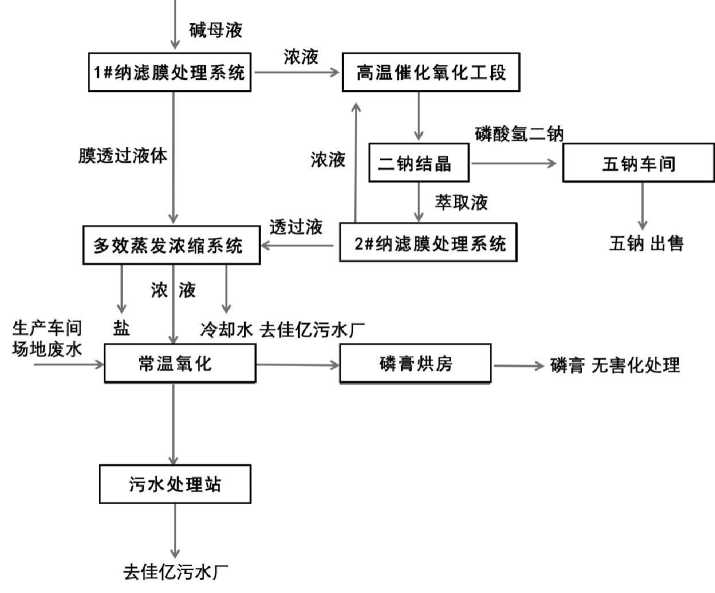

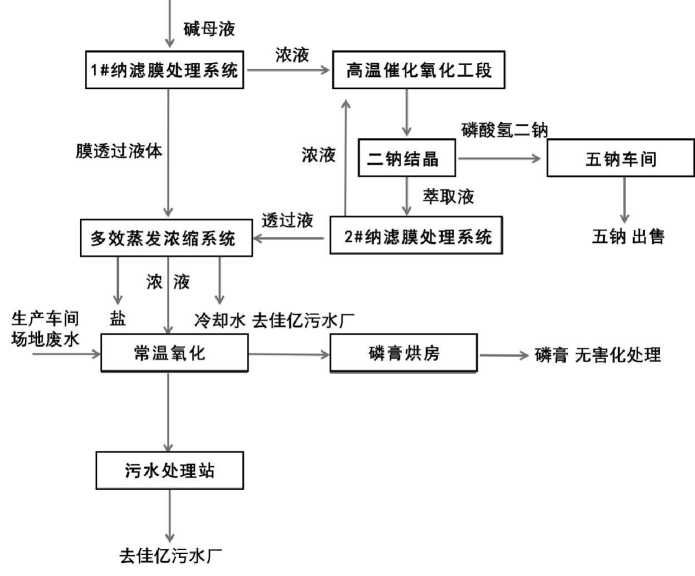

甘氨酸法草甘膦产生母液含草甘膦0.6~0.9%,总磷19000~24000 mg/L,扣除草甘膦后含磷15000〜21000 mg/L,其中草甘膦最有回收利 用价值,其次为含磷化合物,可以氧化转化为正磷酸盐也具有较好的 资源化利用价值。草甘膦母液资源化利用集成技术是一项“膜处理一催 化氧化一低温结晶一多级膜处理一蒸发浓缩”的母液处理集成技术。具 体为:草甘膦母液经预处理,膜浓缩母液中的有机化合物,浓液进入 高温系统,采用公司自制催化剂及专用设备,进行高温催化氧化反应, 使母液中有机物(碳水化合物、BOD5、CQD)分解成二氧化碳、N2 及氮氧化物、水等;有机膦化合物转化成磷酸盐(磷酸氢二钠);氧化 液经冷却结晶得到十二水磷酸氢二钠;膜处理后稀滤液经除杂处理, 多效膜蒸发浓缩回收氯化钠固体产品。该技术可实现磷资源的有效回 收,同时,解决了设备腐蚀、恶臭等社会环保问题。

2. 适用范围

国内甘氨酸法草甘膦生产装置总产能达60万m3/年,草甘膦生产 母液呈碱性,有一定的腐蚀性;有机成分高,且含有大量的异味物质, 有恶臭。草甘膦母液资源化利用集成技术通过对母液中“磷''资源的回 收利用,开创了草甘膦产业“磷元素”的循环经济新模式,从根本上解 决了困扰草甘膦行业多年的母液出路问题,实现了草甘膦母液的综合 利用。该技术大大降低了草甘膦母液处理成本,在业内具有广泛的示 范效应和推广价值。

3.技术工艺路线

图3-4技术路线

公司形成了“草甘膦母液一膜处理一高温催化氧化一低温结晶一 多级膜处理一蒸发浓缩''的完整工艺路线,即:膜浓缩母液、高温催化 氧化让有机磷转化成无机磷、低温结晶回收磷酸盐、萃取液再经超滤、 纳滤、反渗透等多级集成膜膜处理和蒸发浓缩回收氯化钠的技术处理 路线。膜浓缩后的草甘膦母液经过高温氧化技术,使有机磷转换成无 机磷,转化率达98%以上;氧化液通过低温结晶回收副产品十二水磷 酸氢二钠,使草甘膦母液中磷资源利用率达99.5%。草甘膦母液经多级 集成膜处理,提高母液中磷元素的浓度,拦截其母液中的杂质和部分 氯元素,拦截率超过99.5%。

4.技术创新性

(1)催化氧化:自主研发的触媒催化剂、“催化氧化反应器”“催化 空气氧化法处理装置”“尾气分离及净化器''等新设备,开发r’DCS控 制系统软件”。大大降低了氧化温度和压力,降低了安全风险;提高磷 的转化率至98%以上;有效降低了高温氧化装置的腐蚀率,有利于装 置的长期稳定运行,也减少了检修维护成本;减少了恶臭气味。

(2) 多级集成膜:采用自主研发的“多级膜分级处理技术”“DCS 控制系统软件”,大大提高了磷的拦截率,使有机磷转化形成较高附加 值的磷酸氢二钠产品,降低了价值较低的磷酸膏盐。

(3) 高温催化氧化及多级专用膜处理耦合技术,有机形成一条完 整的工艺路线。本技术磷的转化率达到98%以上,膜的拦截率超过 99.5%;有效地提高了磷转化率和回收率,成功地降低了废水中含磷浓 度,以及填补了草甘膦自投入市场以来在草甘膦母液综合利用技术方 面的空白。

采用预处理(除硬度+过滤)+超滤(UF) +RO反渗透三级浓缩/ 或新型纤维四级离子交换组合工艺。通过预处理,包括化学法除硬度 工艺,目的是将废水中含有的Ca2+、Mg2+等离子预先充分去除,降低 废水硬度,同时去除废水中部分颗粒物及有机物,为后续超滤膜单元 实现高效率固液分离提供条件。主体工艺采用超滤(UF)+RO反渗透 三级浓缩/或离子交换联合处理工艺,对废水中通常有的重金属元素及 铀、钚、镅、锶、铯等放射性核素去除率可达98%以上,最终产水实 现达标排放;被截留的浓水高效浓缩至55倍以上,浓水量降低至0.036 m3/h以内,实现重金属及放射性废水的减量和达标排放。

2. 适用范围

适用于含放射性重金属废水的深度净化和回收,具有广阔的示范

工程推广和市场应用前景。

3. 技术工艺路线

高效配合反应沉淀+超滤+软化+多级RO浓缩/离子交换深度净化, 最终实现对废水中重金属的选择性吸附、饱和、切换、再生,整个过 程连续化运行。

4. 技术创新性

通过研发XK系列新型离子交换材料与技术、低能耗高效率膜分 离技术,提出并设计分质分级工艺技术路线,研制相应的一体化移动 式集约装置,为实现其高盐有机复杂体系重金属及含铀废水超低排放 和资源回收提供关键技术指导,该研究工作可切实提升重金属及低放 废液深度净化及有用核素回收技术水平,为核燃料循环、核能利用、 核设施运行和退役阶段的三废治理提供具有工程实际应用价值的技术 储备。

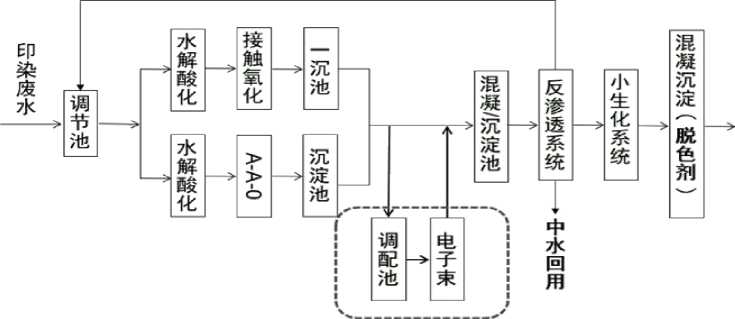

工程规模:30000 m3∕d

工艺流程:

部分膜浓水

达标排放

图3-5工艺流程图

30000 m3∕d的印染废水经“原调节池+原水解酸化+原接触氧化+原 一沉池+电子束(EB)辐照氧化+原絮凝反应池+原二沉池+原膜系统回 收,膜产水回收用作工厂冷却循环水和车间生产用水,膜浓水经过一 套单独的生化系统处理后达标排放。

处理性能:经电子束深度处理后出水CQD <30 mg/L,氨氮< 8mg∕L, TN < 12 mg/L, TP < 0.3 mg/L,色度< 16倍;出水达到《纺织染整工业 水污染物排放标准》(GB 4287-2012)直接排放浓度限值。

工程规模:3000 m3/天

工艺流程:水解酸化+A2/Q-MBBR+深床反硝化滤池+活性炭过滤。

处理性能:在进水冲击负荷进水CQDcr≤ 800 mg/L,氨氮≤ 75 mg/L, TN≤ 90 mg/L的情况下,出水水质可稳定达:CQDcr ≤ 40 mg/L, BQD5 ≤ 10 mg/L,氨氮≤ 3 ( 5 ) mg/L, TN≤ 15 mg/Lo出水水质达《四川省 岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB 51/2311-2016)标准中工业 园区污水处理厂排放限值。

案例照片:

图3-7项目工艺设备图

工程规模:30 m3∕d

工艺流程:项目的工艺流程为物化预处理+多级混凝沉淀+生物处 理系统。

1. 物化预处理系统:废水收集于酸化调节池内,将酸化调节池内 的废水调节至所需pH,然后以一定的流量连续泵入三级催化氧化反应 器。废水在三级催化氧化反应器中进行充分的氧化还原反应,废水中 的难降解有机物能够被有效的降解去除,废水的可生化性也得到了极 大的改善。

2. 多级混凝沉淀:三级催化氧化反应器的出水自流进入混凝沉淀 池,在混凝沉淀池中进行加碱、曝气并投加PAM,使废水中的铁离子 在混凝沉淀池中得到充分去除,废水在混凝沉淀池中完成泥水分离, 上清液自流至生物处理系统。

3. 生化处理系统:混凝沉淀池出水进入A/O生化池,废水中难生 物降解的有机物在缺氧区转化为易生物降解的有机物,提高废水的可 生化性,同时去除硝酸盐氮。在好氧区,通过曝气,利用活性污泥法 除去废水中的COD和BOD5,同时将氨氮转化为硝酸盐氮。A/O生化 池出水进入竖流式沉淀池,部分污泥分回流到生化反应池缺氧区,上 清液达标排放。

处理性能:本工程项目的民用起爆药生产工业废水经过物化处理 后,不仅分解了二硝基重氮酚的发色官能团(硝基和偶氮键),而且彻 底地打开了苯环,从而达到高效的脱色效果,并且脱色后废水在酸性、 中性和碱性条件下均不会发生反色现象。另外,废水的CQD去除率高 达70〜85%,BzC值由原水的0提高至0.5以上,表明该技术能够有效 地分解转化废水中有毒难降解有机污染物,极大地提高废水的可生化 性,有利于后续的生化处理,并且物化处理后能够完全脱除废水中的 重金属铅和硫化物;生化处理彻底将废水处理合格,其各项排放指标 大大低于《兵器工业水污染物排放标准 火工药剂》(GB 14470.2-2002) 中规定的新建项目水污染物排放要求。

案例照片:

图3-8现场装置图

工程规模:60万m3/年

工艺流程:

图3-9工艺流程图

公司形成了 “草甘膦母液一膜处理一高温催化氧化—低温结晶一 多级膜处理一蒸发浓缩''的完整工艺路线,即:膜浓缩母液、高温催化 氧化让有机磷转化成无机磷、低温结晶回收磷酸盐、萃取液再经超滤、 纳滤、反渗透等多级集成膜膜处理和蒸发浓缩回收氯化钠的处理路线。 膜浓缩后的草甘膦母液经过高温氧化技术,使有机磷转换成无机磷, 转化率达98%以上;氧化液通过低温结晶回收副产品十二水磷酸氢二 钠,使草甘膦母液中磷资源利用率达99.5%。草甘膦母液经多级集成膜 处理,提高母液中磷元素的浓度,拦截其母液中的杂质和部分氯元素, 拦截率超过99.5%o

处理性能:母液中磷的回收率达到99.5%,每年减排的磷高达4000 吨以上,氧化除磷后的清液蒸发产生的污冷水CQD ≤ 200 mg/L、氨氮≤ 15 mg/L、TP ≤ 20 mg/L,再经生化处理后,其排水完全达到国家污水 综合排放一级标准。

案例照片:

图3-10草甘膦母液处理项目的膜处理装置

图3-11磷酸氢二钠回收装置及产品

(六)案例6:洗消废水膜浓缩净化一体化移动式装备

工程规模:10 m3/天

处理性能:高效反应沉淀反应器中SS去除率≥85%,硬度去除率 70%;超滤单元中SS去除率>90%;多级反渗透浓缩单元中重金属及 放射性核素去除率>98%。重金属洗消废水经该移动式一体化设备处理 后,出水符合国家《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 一级要求。 也符合国家《城市污水再利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005 )等 标准要求。

案例照片:

图3-12主工艺设备照片

自实施工业强省战略以来,四川省工业发展步履坚实,成效显著。

自2006年,全省规模以上工业增加值排名稳列全国前十。省委十一届 三次全会提出,加快传统产业转型升级和优化调整,积极布局发展战 略性新兴产业,以期从源头上遏制工业扩张造成的工业污染物排放总 量增加,有力推动四川工业向高质量发展迈进。同时,四川大学、西 南科技大学、中广核达胜科技、成都美富特环保产业集团等机构、公 司致力于解决工业废水处理难题,诸多新兴技术及多种工艺组合已在 现有重污染工业废水处理行业进行应用示范。其中,以高级氧化为核 心的技术尤受重视,如以电子束辐照激发水分子产生羟基自由基的电 子束深度处理技术、基于微米铁基材料的三级梯度氧化工艺、以臭氧 催化氧化为基础的“零排放”处理技术、以高温催化氧化为核心的有 机磷资源化技术等。其次,特种膜工艺在典型工业废水的处理中崭露 头角,如以DTRQ膜技术为依托的制药废水中水回用零排放工艺,可 在青霉素、红霉素等抗生素制药废水处理上进行应用与推广。“强强 联合”的多级膜处理工艺为重金属及放射性工业废水的深度处理提供 了新的思路。此外,工业园区存在水质高频波动的问题,海天水务集 团强化脱氮除磷组合工艺,将水解酸化、泥膜法、纯膜法及物理吸附 过滤原理结合在一起,实现了在高进水负荷、冲击进水负荷的情况下 出水水质达标排放。

针对农药、制药、中间体、焦化、化学原料药等行业的高毒性、 高浓度、高色度工业废水,需要研发和推广更加经济高效高级氧化预 处理和深度处理技术,在催化材料、配套工艺装备方面加大集成创新, 为工业废水的稳定达标排放提供经济高效的处理技术。配合特种高效 膜和新型高级氧化工艺,为高浓度工业废水近零排放提供成套工艺技 术包。高浓度工业废水中往往含有大量有价物质,需要开发新型的资 源回收处理技术,提高工业废水的资源化利用效率。总之,在确保达 标排放的基础上,最大限度的回收废水中的贵金属、磷等资源,实现 工业废水的“近零排放”和有价物质资源化利用。

对于低碳氮比工业废水,传统的SBR工艺、多级硝化反硝化、蒸 氨(汽提)、吹脱、膜分离法等脱氮技术存在成本高和效率低的问题, 需要重点研发能够工程化稳定运行的厌氧氨氧化工艺,推进我省高氨 氮工业废水稳定达标处理与行业绿色发展。

农村生活污水的来源与农户生活用水习惯息息相关,主要包括冲 厕、洗涤、洗浴和厨房等环节的排水,有以下几方面的特点:

(1) 单户污水量少,排放分散。相比城镇而言,农村居民人均用 水量较少,因此单户污水产生量也较少。而且农村地区居住较为分散, 敷设管网的难度相对较大,不具备完善的污水收集系统,污水排放比 较分散。

(2) 水质水量波动大。农户生活习惯相似,一般在早上、中午和 下午出现排水高峰,夜间排水量极少甚至断流,呈现不连续的状态; 在节假日随着返乡人员增加,排放量显著增加,水量变化明显,水质 也随之波动较大。

(3) 水质总体相差不大,基本不含重金属和有毒有害物质,含有 一定量的氮磷,可生化性强。

受经济发展程度、生活习惯以及季节的影响,农村生活污水不同 时段的水质差异较大,综合排放后的具体水质情况宜根据实地调查结 果确定。在没有调查数据的地区,可参考表4-1水质取值:

表4-1四川省农村生活污水水质范围参考表

|

PH |

SS(mg/L) |

CGDCr (mg/L) |

BOD5 (mg/L) |

TN(mg/L) |

NH3-N (mg/L) |

TP(mg/L) |

|

6.5~8.0 |

150~200 |

150~350 |

100~150 |

25-60 |

20~50 |

2.0~6.0 |

数据来源:《四川省农村生活污水治理业务知识参考读本》

另外,根据四川省生态环境科学研究院对调研的260多个水质监测 数据样本分析可知,四川省农村生活污水处理设施进水CODCr为22〜751 mg/L (平均值258.79 mg/L),氨氮6~117 mg/L (平均值30.36 mg/L), 总磷1.1〜12.8mg/L (平均值3.82 mg/L)。由于污水来源的不同,部分 设施接入了养殖废水和农产品加工废水等,部分设施采取雨污合流的 排水体制,进水浓度变化范围较大。

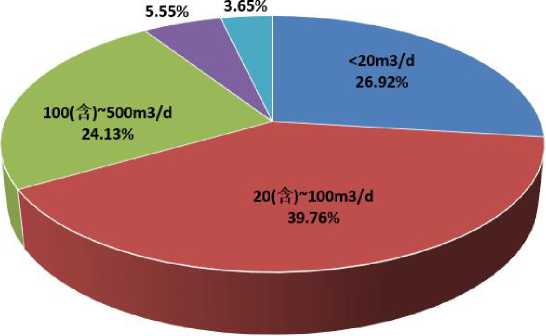

通过近年来对农村生活污水治理工作的开展,四川省各地已建设 众多农村生活污水处理设施。截止2018年底,四川省共有4000多个 行政村具备生活污水处理能力,统计到的农村生活污水处理设施数量 为2578座,设计处理能力共计约35万m3/d。其中处理规模小于20 m3/d 的占比26.92%; 20〜100m3/d的占比39.76%; 100〜500 m3/d的占比 24.13%;大于500 m3/d的占比5.55%;另有94座设施处理规模不明(图 4-1)。

≥500m3∕d 不明

图4-1四川省农村生活污水处理设施规模分布情况(2018年)

近三年来,全省农村污水治理工作在各级政府的大力支持下获得 强力推进,根据2021年3月各市(州)的最新数据,全省农村生活污 水处理治理情况见表4-2。

表4-2 2020年全省农村生活污水治理现状

|

序号 |

市州 |

总设施 |

已建设施(个) |

在建设施(个) |

|

1 |

成都市 |

962 |

933 |

29 |

|

2 |

自贡市 |

155 |

154 |

1 |

|

3 |

攀枝花市 |

51 |

49 |

2 |

|

4 |

泸州市 |

302 |

286 |

16 |

|

5 |

徳阳市 |

86 |

71 |

15 |

|

6 |

绵阳市 |

82 |

74 |

8 |

|

7 |

广元市 |

91 |

84 |

7 |

|

8 |

遂宁市 |

151 |

120 |

31 |

|

9 |

内江市 |

207 |

196 |

11 |

|

10 |

乐山市 |

221 |

220 |

1 |

|

11 |

南充市 |

541 |

528 |

13 |

|

12 |

宜宾市 |

488 |

469 |

19 |

|

13 |

广安市 一 |

598 |

589 |

9 |

|

14 |

达州市 |

370 |

283 |

87 |

|

15 |

巴中市 |

217 |

188 |

29 |

|

16 |

雅安市 |

267 |

229 |

38 |

|

17 |

眉山市 |

343 |

341 |

2 |

|

18 |

资阳市 |

282 |

282 |

0 |

|

19 |

阿坝州 |

204 |

189 |

15 |

|

20 |

甘孜州 |

1614 |

1609 |

5 |

|

21 |

凉山州 |

239 |

226 |

13 |

|

____四川省____ |

7471 |

7120 |

351 | |

由表4-2分析可知,近三年四川省农村生活污水处理治理获得快速 发展。截至2021年3月,四川省已建有动力农村生活污水处理设施数 量达到7120座,较2018年增加了 176%;设计处理能力为105.33万吨 /日,实际农村生活污水处理量为68.92万吨/日,运行负荷为65.43%o 其中,全省21个市州中有9个市州的设施运行负荷低于0.6,导致建 设成本和运维经费偏高。

畜禽养殖业近年来其呈现规模化、集约化的发展趋势。畜牧业的 大力发展导致大量养殖废水的产生,对环境造成污染。其中,排放量 大和污染物浓度高是养殖污水最明显的两个特征。

(1)排放量大。畜禽粪便已经成为与工业废水、生活污水并列的 三大污染源之一。四川省是全国生猪产销大省,生猪养殖粪污带来的 环境污染问题不容小觑。据2017年《四川省畜禽养殖污染防治技术指 南(试行)》(川农业函〔2017〕647号)文件,养殖废水排放量受畜种、 清粪方式、饲养管理工艺、气候、季节等因素影响,其日排泄量可参 考表4-3。

表4-3 不同畜禽粪污日排泄量

|

项目 |

单位 |

牛 |

猪 |

鸡 |

鸭 |

|

粪 |

kg/只天 |

20 |

2 |

0.12 |

0.13 |

|

kg/只年 |

7300 |

398 |

25.2 |

27.3 | |

|

尿 |

kg/只天 |

10 |

3.3 |

— |

— |

|

kg/只年 |

3650 |

656.7 |

— |

— | |

|

饲养周期 |

天 |

365 |

199 |

210 |

210 |

数据来源:《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ 497-2009)

(2)污染物浓度高。猪场废水具有高CODcr、高BOD、高SS和 高氨氮等特点,水质受粪便收集方式、气候和季节变化等影响较大。 如采用干清粪的养殖场废水比水冲粪养殖场废水中的CODCr浓度平均 值约低一个数量级,其他指标也相差3~6倍。根据中国科学院成都生 物研究所对四川地区猪场废水/沼液水质调查结果,不同猪场间氨氮浓 度在 53.6〜1881.9mg∕L 间波动,CODCr 在 1290.4〜6401.6mg∕L 间波动, 总磷浓度在6.9〜219mg∕L间波动(见表4-4)。

表4-4川渝地区养猪场废水水质调研(单位:mg/L)

|

水样来源 |

氨氮 |

总氮 |

CQDCr |

TP |

|

四川某小型养猪场1 |

2420 |

2830 |

2750 |

27.4 |

|

四川某小型养猪场2 |

2423 |

2423 |

2888 |

58.0 |

|

四川某大型养猪场 |

944 |

1371 |

4846 |

219 |

|

四川某小型养猪场 |

53.6 |

218.1 |

1290.4 |

7.4 |

|

四川某中型养猪场 |

1881.9 |

2084.2 |

6401.6 |

19.6 |

|

四川某大型养猪场 |

740.9 |

/ |

2077.2 |

72.2 |

2.农村养殖粪污排放情况

根据《四川省第二次全国污染物源普查公报》公布数据,该次纳 入普查的畜禽养殖区县为183个,入户调查的畜禽规模养殖场共14911 个,畜禽养殖业水污染物排放量为:化学需氧量40.76万吨,氨氮0.39 万吨,总氮2.70万端,总磷0.50万吨。其中,畜禽规模养殖场水污染物 排放量为:化学需氧量14.86万吨,氨氮0.15万吨,总氮1.19万端,总磷 0.19万吨。

“十三五”期间,四川省以畜禽养殖标准化建设、实施畜禽粪污 资源化利用整县推进项目等为重点,大力推进畜禽废弃物资源化利工 作。据《川牛羊(畜禽饲草)产业振兴工作推进方案》文件,截止2019 年,全省新改扩建畜禽标准化养殖场1100个以上,其中部省级标准化 养殖场202个,部省级畜禽标准化养殖场总数达到1401个。同时,四 川省大力推广种养循环等模式,培育了 60个种养循环星级园区,支持 85个县开展畜禽粪污资源化利用,“以种定养、以养定种、种养结合、 绿色发展”的现代畜牧业发展理念和运行机制已经形成,畜禽粪污综 合利用率达到75%,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%, 大型规模场粪污处理设施装备配套率达到100%,畜禽粪污基本实现资 源化利用。

“十三五”期间,四川省首次针对农村地区制定生活污水处理设 施排放标准,即《农村生活污水处理设施水污染物排放标准(DB 51/2626-2019)》,自2020年1月1日起执行。在此之前,四川省农村 生活污水排放没有相应的标准,处理出水排放主要参照《城镇污水处 理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)和《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)执行。

根据农村生活污水的来源,《农村生活污水处理设施水污染物排放 标准(DB 51/2626-2019)》选取了 pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、 总氮、总磷和动植物油7项控制指标,其中动植物油仅针对含提供餐 饮服务农村旅游项目的设施。

同时,《农村生活污水处理设施水污染物排放标准(DB 51/2626-2019)》规定了设计处理规模小于500m3∕d(不含500m3∕d)的农 村生活污水处理设施水污染物排放管理限制。根据出水排放水体的环 境功能级别和处理设施设计规模,将农村生活污水处理设施水污染物 的排放级别分为一级标准、二级标准和三级标准,具体分级情况与污 染物排放限值如表4-5、4-6所示。

表4-5排放标准分级表

|

设计处理规模 |

出水直接排入的水域功能类别 | ||

|

IIX皿类水域 |

2、V类水域 |

其他功能未明确水 域 | |

|

100 m3∕d (含)~500m3∕d (不 ________含)_________ |

一级标准 |

二级标准 |

二级标准 |

|

20 m3/d (含)~ 100 m3/d (不 ________含)_________ |

一级标准 |

二级标准 |

三级标准 |

|

<20 m3/d |

三级标准 | ||

表4-6水污染物最高允许排放浓度(单位:mg/L)

|

序号 |

污染物或项目名称 |

一级标准 |

二级标准 |

三级标准 |

|

1 |

PH值(无量纲) |

6 ~ 9 | ||

|

2 |

化学需氧量(CODCr) |

60 |

80 |

100 |

|

3 |

悬浮物(SS) |

20 |

30 |

40 |

|

4 |

氨氮(以N计) |

8 ( 15 ) a |

15 |

25 |

|

5 |

总氮(以N计) |

20 |

- |

- |

|

6 |

总磷(以P计) |

1.5 |

3 |

4 |

|

7 |

动植物油b |

3 |

5 |

10 |

注:括号外的数值为水温>12。C的控制指标,括号内的数值为水温≤12°C的控制指标。动植物 油指标仅针对含提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水的处理设施执行。

在此基础之上,2020年3月26日八个部门联合印发了《四川省农 村生活污水治理三年推进方案》,明确到2021年、2022年底,四川省 内行政村生活污水得到有效治理的比例分别达到60%和65%以上。在 治理模式上,因地制宜提出按照“就近纳管''“集中收治” “散户利用” 的收集治理模式,明确了农村生活污水治理设施建设和资源化利用相 结合的有效管控手段,特别提出高寒地区以卫生或无害化厕所改造为 重点推进生活污水治理。

为加强农村生活污水处理设施运行维护管理,《四川省农村生活污 水处理设施运行维护管理办法(征求意见稿)》提出坚持以“政府主导、 群众参与、规划引领、建管并重、规范管理、注重实效"为原则,以 “设施完好、运行稳定、水质达标、效益持续"为总体目标。并在运 维管理、监督考核、资金保障等方面提出了相应的要求。

当前,畜禽养殖污水处理主要执行《畜禽养殖业污染物排放标准 (GB 18596-2001)》。此外,《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于 进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知(农办牧 〔2020〕23号)》,鼓励畜禽粪污还田利用,并明确了还田利用标准规

目前,四川省已建农村生活污水处理设施选用的工艺各异,2018 年调研结果显示共有30多种不同的工艺类型,一般都是不同处理技术 的组合,主要包括活性污泥法(A/O、A2/O、SBR等)、生物膜法(生 物滤池、生物转盘、生物接触氧化法、生物流化床等)、膜生物反应器 法、土地处理系统(人工快渗、人工湿地等),各工艺类型的统计结果 见表4-7。

表4-7 2018年四川省农村生活污水处理工艺统计情况

|

序号 |

工艺类型 |

设施数量 (座) |

数量占比 (%) |

合计规模 (万 m3/d) |

规模占比 (%) |

|

1 |

厌氧+人工湿地 |

368 |

14.27 |

1.89 |

5.40 |

|

2 |

_______A/O_______ |

436 |

16.91 |

4.12 |

11.77 |

|

3 |

A/O+人工湿地 |

325 |

12.61 |

3.12 |

8.91 |

|

4 |

A/O+MBR |

87 |

3.37 |

0.94 |

2.69 |

|

5 |

________A2∕O________ |

316 |

12.26 |

4.72 |

13.49 |

|

6 |

A2∕O+人工湿地 |

50 |

1.94 |

0.42 |

1.20 |

|

7 |

A2∕O+MBR |

173 |

6.71 |

1.76 |

5.03 |

|

8 |

A2∕O+MBBR |

132 |

5.12 |

1.55 |

4.43 |

|

9 |

MBR |

244 |

9.46 |

2.95 |

8.43 |

|

10 |

生物滤池 |

19 |

0.74 |

1.21 |

3.46 |

|

11 |

生物转盘 |

61 |

2.37 |

3.04 |

8.69 |

|

12 |

SBR/CASS |

81 |

3.14 |

2.65 |

7.57 |

|

13 |

其它 |

286 |

11.09 |

6.63 |

18.94 |

由表4-7分析可知,目前四川省农村生活污水处理设施的主流工艺 多选用AO、A2∕O等传统工艺,以保证脱氮除磷效果。在一些重点水 环境区域,会增加人工湿地、MBR、MBBR等技术工艺强化污染物的 净化效率,以达到污水排放标准。

畜禽养殖粪污的处理主要包括无害化处理与资源化利用两种方式。 无害化处理包括还田处理、工业化处理、自然处理技术等。还田处理 技术是畜禽养殖污水处理传统而有效的方法,主要是将畜禽粪便污水 还田作为肥料,而不将其排往外界环境,达到污染物的零排放。工业 化处理技术包括厌氧处理,如水压式沼气池、完全混合式厌氧反应器 (CSTR)、厌氧接触工艺(AC)、厌氧折流板反应器(ABR)、升流式 厌氧污泥床(UASB)等;厌氧生物膜法包括厌氧生物滤池(AF)、厌 氧流化床(AFBR)和厌氧生物转盘等;好氧处理(如A/O工艺、A2/O 工艺、SBR工艺等)、厌氧-好氧组合处理系统以及异位发酵床等。自 然处理模式主要采用氧化塘、土地处理系统或人工湿地等自然处理系 统对养殖场污水进行处理。畜禽粪污的资源化利用方式包括种养循环、 肥料化利用以及能源化利用等方式。

1. 规划设计指导性不强:已完成的县域农村生活污水治理专项规 划与当地乡镇总体规划、产业布局和区域发展衔接不紧密,大多以集 中或相对集中污水处理设施建设为重点规划方向,未注重资源化利用。

2. 工艺模式选择适应性不强:已建农村生活污水处理设施大多照 搬城镇模式,选用水解酸化、多级生化、MBR等“高大上”处理工艺。 易施工管理、运维成本低以及处理效果好的工艺技术应是今后四川省 农村污水处理发展的重点。

3. 设计规模偏大:部分乡村未充分调研当地实际排水现状、农户 生活习惯和人口流动等。实际处理负荷与设计处理规模相差较大,污 水处理工艺运行负荷低,运行成本高。因此,四川省农村污水处理设 施的设计应强化对当地实际情况的调研,根据实际水量水质针对性展 开设计与运营。

4. 污水处理建管脱节:如5个县农村生活污水处理设施平均配套 管网长度仅为1.19公里,支管和接户管未同步规划建设或配套不足, 造成处理设施因水量小、负荷低而无法正常运转、闲置“晒太阳”。一 方面,对于新建污水处理设施,应充分结合当地实际情况;另一方面, 针对已建设的污水处理设施,应通过完善管网建设与优化运行污水处 理设施,充分发挥污水处理设施的处理效能。

5. 污水资源化利用水平低:一是整合打包项目实施效率低;二是 资源化利用配套设施不完善;三是资源化利用方式原始粗放,无法精 准指导各地实现有效利用。因此,目前四川省农村生活污水处理亟需 发展适合农村地区污水资源化、碳氮磷等有用元素回收利用的工艺技 术。

6. 污水处理设施运行维护保障较差:一是正常运转率低。全省丘 陵山区仅52%的农村生活污水治理设施运转正常;二是运行维护管理 体系不健全;大部分由村委会或村民自行运维,第三方专业技术单位 参与度不高;三是运维资金保障难。目前,《四川省农村生活污水处理 设施运行维护管理办法(征求意见稿)》已通过社会意见征求步骤,该 办法正式发布实施后有望为农村污水处理设施的运行维护与监督管理 提供有效参考。

7. 粪污还田标准要求与过程监管有待加强:畜禽粪污的处理应根 据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范,如《畜禽粪便无 害化处理技术规范》(GB/T36195)、《畜禽粪便还田技术规范》(GB/T 25246)、《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596)以及《农田灌溉 水质标准》(GB 5084)等。目前四川省粪污还田利用过程中对于相关 标准要求考虑不足,执行不到位,可能会对地下水等环境造成污染, 政府部门应强化粪污还田利用的过程监管;养殖粪污中含有较高浓度 抗生素、抗生素抗性基因,在粪污资源化利用中,其污染也越来越受 到关注。

技术原理:采用厌氧发酵技术,在一定温度和厌氧条件下,通过 微生物分解代谢达到净化处理生活污水的目的。

适用范围:适用于水冲厕所粪便与尿液的预处理;对于规模小的 分散式农村生活污水,可经化粪池简单处理后资源化利用(浇灌菜地 等)。

技术特点:厌氧运行,不消耗动力。适用于水冲式厕所产生的高 浓度粪便污水及家庭圈养禽畜产生的粪尿污水的预处理;处理效果有 限,出水不宜直接排入水体。

技术原理:利用沉淀和厌氧微生物发酵原理的污水初级处理设施, 通过化粪池的沉淀作用可去除大部分悬浮物,通过微生物的厌氧发酵 作用可降解部分有机物。

适用范围:适用于年平均气温较高(年平均气温高于10。C)的农 村地区的人畜粪便及冲厕污水(黑水)的预处理。对于规模小的分散 式农村污水,可经沼气池简单处理后资源化利用(浇灌菜地等)。

技术特点:沼气池容积可根据家庭人口和饲养畜禽数量确定。作 为黑水预处理技术,处理出水仍需进一步处理,直至达标排放。

技术原理:通过在厌氧池内填充生物填料强化厌氧处理效果,厌 氧微生物以生物膜的形式生长在滤料表面,污水通过淹没的滤料床, 在生物膜的吸附、代谢和滤料的截留作用下,污水中有机污染物得以 分解和去除。

适用范围:适用于化粪池或沼气池处理后,人工湿地或土地处理 等生态处理前。

技术特点:投资省、施工简单、无动力运行、维护简便;滤料费 用高、易堵塞;对氮磷基本无去除效果,出水水质较差,须接后续处 理单元进一步处理后排放。

技术原理:在池体中填充填料,填料上形成含有微生物群落的生 物膜,污水浸没全部填料,通过曝气充氧,使氧气、污水和填料三相 充分接触,可有效去除悬浮物、有机物、氨氮和总氮等污染物。

适用范围:适用于有一定经济承受能力、处理规模相对较大的农 村污水处理设施。

技术特点:比表面积大、污泥浓度高、污泥龄长、氧利用率高、 节省动力消耗、污泥产量少、运行费用低、设备易操作、易维修等工 艺优点。填料上生物膜随负荷增加而增加,过高易发生堵塞,填料选 择不当会影响使用。

技术原理:污水经连续缺氧、好氧运行条件下,去除水中CQDCr (化 学需氧量)、SS (固体悬浮物)、TN (总氮)、NH3-N (氨氮)等污染物。

适用范围:适用于对污水脱氮有一定要求的农村地区污水处理。

技术特点:占地面积小,处理效率高,容积负荷、耐负荷冲击能 力高,污泥产量少,出水水质稳定。工艺处理效果受较多因素影响(如

DO、循环比、污泥龄、水力停留时间等),同时对磷去处效率较低。

技术原理:通过厌氧区、缺氧区和好氧区的各种组合以及不同的 污泥回流方式来去除水中的有机污染物和氮、磷等污染物质。厌氧池 的功能主要是释放磷,同时对部分有机物进行氨化;缺氧池的功能主 要是通过反硝化脱氮;好氧池的功能主要是去除有机物、硝化和吸收 磷。

适用范围:适用于处理规模较大、电力供应足、具有一定技术管 理条件、要求脱氮除磷且出水水质要求较高的农村地区。

技术特点:工艺设计方法成熟,污染物去除效率高,运行稳定, 有较好的耐冲击负荷能力;能够同时去除有机物和脱氮除磷;污泥沉 降性能好;出水水质的影响因素较多;生物脱氮效果受内回流比的影 响;污泥内回流量大,能耗较高。

技术原理:集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污 泥回流系统。可以从时间上设定曝气、缺氧和厌氧的不同状态,实现 脱氮除磷的目的。

适用范围:适用于土地相对紧张、出水水质要求较高、处理量较 大的农村地区。

技术特点:操作灵活,耐冲击负荷,可防止污泥膨胀,运行管理 自动化,可脱氮除磷,易实现推流式流态,出水水质好,基建投资小。 对自控系统的要求较高;间歇排水,池容的利用率不理想。

技术原理:传统生物膜法的原理,结合活性污泥法的优势,向反 应器中投加一定数量的悬浮载体填料,充分发挥附着相和悬浮相生物 的优越性,硝化反应和反硝化反应同时存在,提高处理效果。

适用范围:适于较小规模、有脱氮要求的农村生活污水处理。

技术特点:容积负荷高,紧凑省地;耐冲击负荷强,出水水质好, 运行稳定;池容利用率高,使用寿命长;投资较高,悬浮填料易流失 或堵塞。

技术原理:通过人工设计、模仿天然湿地生态自净效应改造而成 的半生态型污水处理系统,主要由土壤基质、水生植物和微生物三部 分组成,污水在该系统内沿一定方向流动过程中,在土壤-植物-微生物 的联合作用下得到净化。

适用范围:适用于资金短缺、土地面积相对丰富、最高地下水位 大于1.0m的农村地区,可应用于农村庭院式污水处理系统、小型分散 污水处理系统。

技术特点:处理效果比较好,投资费用省,无能耗,运行费用很 低,维护管理简便,有一定的景观效益;污染物负荷低,占地面积较 大;处理效果受季节影响,有蚊蝇孳生;随运行时间的增长处理能力 逐渐下降,需定期维护以防堵塞。

技术原理:将污水有控制地投配到具有良好渗透性能的土地渗滤 床,在污水向下渗滤的过程中,通过过滤、沉淀、氧化、还原以及生 物氧化、硝化、反硝化等一系列作用,使污水得到净化。

适用范围:适用于土地资源相对丰富的农村地区。

技术特点:处理效果较好,投资费用省,无能耗,运行费用很低, 维护管理简便;污染负荷低,占地面积大,设计不当容易堵塞,可能 污染地下水。

技术原理:根据土地承载能力确定畜禽养殖规模,促使种养业在 布局上相协调,在规模上相匹配。通过堆肥、厌氧发酵、多级沉淀等 工艺技术,将畜禽粪便处理后还田利用,实现粮、蔬、茶、果等农作 物、经济作物及林木的种植与畜禽养殖的有机结合,达到种养循环利 用的目的。

适用范围:适用于周围配套有一定面积农田的畜禽养殖场。

技术特点:粪污收集、处理、贮存设施建设成本低,处理利用费 用也较低;粪便、粪水和污水全量收集,养分利用率高。

技术原理:养殖场经过粪便收集、干燥、发酵、添加、制粒、灌 装等过程生产专用有机肥。

适用范围:适用于只有固体粪便、无污水产生的家禽养殖场或羊 场等。

技术特点:好氧发酵温度高,粪便无害化处理较彻底,发酵周期 短,堆肥处理提高粪便的附加值;好氧堆肥过程易产生大量臭气。

技术原理:(含沼渣、沼液、沼气)以专业生产可再生能源为主要 目的,依托专门的畜禽粪污处理企业,收集周边养殖场粪便和粪水, 投资建设大型沼气工程,进行厌氧发酵,沼气发电上网或提纯生物天 然气,沼渣生产有机肥农田利用,沼液农田利用或深度处理达标排放。

适用范围:适用于大型规模养殖场或养殖密集区,具备沼气发电 上网或生物天然气进入管网条件,需要地方政府配套政策予以保障。

技术特点:对养殖场的粪便和粪水集中统一处理,减少小规模养 殖场粪污处理设施的投资;专业化运行,能源化利用效率高。但一次 性投资高;能源产品利用难度大;沼液产生量大且集中,处理成本较 高,需配套后续处理利用工艺。

技术原理:在养殖圈舍外或集中处理中心建设若干发酵槽,在发 酵槽中按一定比例铺置垫料、喷淋畜禽粪污并进行翻抛混合,通过补 充微生物制剂发酵使得畜禽粪污和垫料混合物得到降解的技术。

适用范围:适用于异位发酵床处理的畜禽粪污浓度一般不低于 15%,最适用于刮粪板干清粪工艺处理模式。

技术特点:可多次导入粪污循环进行发酵,发酵产生的高温将水 分蒸发掉,粪便大部分被微生物分解,转化变成有机肥,最终实现养 殖场粪污不对外排放;存在垫料成本较高、操作不当易死床以及重金 属积累等问题。

技术原理:畜禽养殖废水进行厌氧发酵+好氧处理等组合工艺进行 深度处理,通过系列物理化学和微生物作用后,废水达到《畜禽养殖 业污染物排放标准》(GB 18596-2001)或地方标准后直接排放。

适用范围:适用于养殖场周围没有配套农田的规模化养殖场。

技术特点:废水深度处理后,可实现达标排放;不需要建设大型 粪水贮存池,可减少粪污贮存设施的用地,但废水处理成本高。

针对高寒高海拔地区自然条件恶劣、地广人稀、污水量小、环保 设施建设滞后、地方财力薄弱等现状,因地制宜探索低成本、易维护、 高效率、抗冲击的治理技术,成为该地区农村生活污水治理的必然选 择。

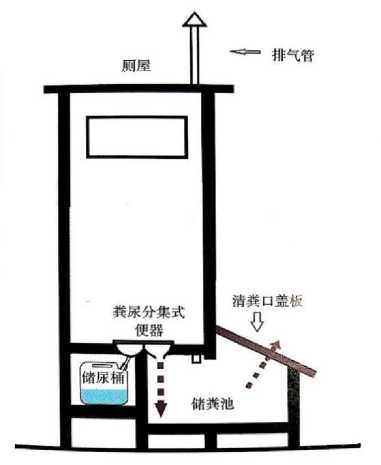

图4-2卫生旱厕示意图(左:外部构造图;右:内部构造图)

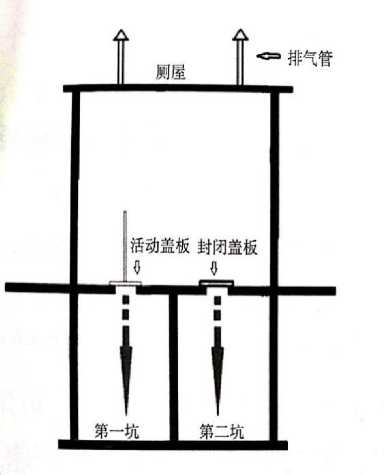

适用范围:主要适用于使用旱厕、经济条件较差、农户分布分散 且周边有消纳土地的偏远农村地区,多应用于高寒高海拔的牧区、高 半山地带、干旱缺水地区的农村单户或联户。

技术特点:主要有粪尿分集式厕所和双坑交替式厕所两类,对粪 尿进行处置。灰水单独收集至灰水收集池(桶)资源化利用。

适用范围:主要用于周边有大量土地可消纳治理后污水的单户或 联户的分散式污水治理,如偏远山区、干旱缺水和高寒地区等,高寒 地区化粪池应深埋或增加防冻保温措施。

技术特点:结构简单、管护方便,无害化效果好,但污染物处理 效果一般,仅能降解部分有机物,出水不宜直接排入水体,须进一步 处理或用作农家肥资源化利用。

黑水一►三格化粪池

上清液

出水-排放或资 --►

源化利用

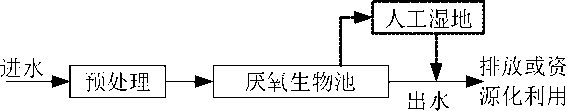

图4-4 “预处理+人工湿地”工艺流程图

适用范围:适用于化粪池或沼气池处理后,人工湿地或土地处理 等生态处理前。适用于农村庭院及多户连片的中小规模污水处理系统, 可用于农户已有化粪池出水的后续处理,适宜在高寒高海拔地区有闲 置土地、出水要求不高的地区推广。

技术特点:基建投资少,基本不消耗动力,管理简单;黑水首先 进入化粪池进行预处理,经过一定的停留时间后,化粪池第三格上清 液和灰水一起自流进入人工湿地,在土壤-植物-微生物的协同作用下进 一步净化,经处理达标后出水外排或资源化利用。

图4-5 “预处理+厌氧生物膜法/生物滤池+ (人工湿地)”工艺流程图

适用范围:用于各种地形条件、有较大面积闲置土地以及出水水 质要求一般的地区。

技术特点:该技术组合投资费用较省,无能耗,维护管理简便。

厌氧生物池通常位于化粪池后,建为地下式或半地下式,其中反应区 装填填料或滤料,以强化厌氧处理效果,并兼具厌氧反应和沉淀双重 功能。

污泥回流

图4-6 “预处理+生物接触氧化+ (人工湿地)”工艺流程图

适用范围:该工艺适用于经济条件较好、用地紧张且出水要求较 高的农村地区,有一定的脱氮除磷效果,常用于多户连片或集中污水 处理项目。

技术特点:除磷时组合除磷工艺。当采用多级接触氧化工艺时, 第一级生物接触氧化池的水力停留时间应占总水力停留时间的

55%〜60%,处理效果稳定高效。

进水

--A预处理

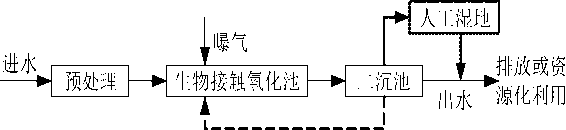

]曝气

A∣ MBBR生化池

二⅛ * .排放或资 二沉汨出水源化利用

污泥回流

图4-7 “预处理+MBBR+ (人工湿地)”工艺流程图

适用范围:该工艺应用范围广,既可去除有机物也可用于脱氮除 磷,可用于新建污水处理站,也可用于现有污水设施的提标改造。

技术特点:具有投资节省、实施周期短的特点;在传统活性污泥 法的基础上融合了 MBBR技术的优点,在高寒高寒高海拔地区应用具 有较大优势。

技术原理:短程硝化反硝化是将硝化过程停留在亚硝氮阶段,阻 止由亚硝氮到硝氮转化,然后亚硝氮直接作为电子受体,有机物作为 电子供体,发生反硝化反应。

适用范围:该技术适于农村生活污水、养殖污水/沼液等低碳氮比 污水的处理。

技术特点:好氧段节省25%的曝气量,缺氧段节省40%碳源;可 减少碱度的投加量;缩短工艺的反应时间,提高脱氮效率,降低污泥 产率。短程硝化反硝化易受许多因素的影响,包括CzN比、游离氨(FA)、 游离亚硝酸(FNA)、DO、PH等。

技术原理:微藻可通过光合作用利用CO2作为碳源、利用污水中 的氮磷等元素实现自养生长。同时,部分具有较强异养和混养生长能 力的微藻亦可利用污水中的有机化合物、氮和磷等元素合成自身物质, 从而达到净化水质的效果。

适用范围:适于农村生活污水、生活污水处理尾水Z养殖污水处理 尾水的深度净化过程。

技术特点:处理成本低,可实现CO2的固定与氮磷元素的回收及 资源化利用;污水藻类处理系统占地面积大、处理效果不稳定。

技术原理:膜浓缩的原理是在不同渗透压下,利用物料有效成分 与液体的分子量的不同实现定向的分离,达到浓缩养分的目的。

适用范围:该技术适于养殖污水Z沼液等含高浓度氮磷污水的处理。

技术特点:利用纳滤(NF),反渗透膜(RO)截留污水中氮、钾 等养分,获得高质量透过液,实现养分回收;膜污染严重,需要定期 清洗,膜处理的成本和能耗较高。

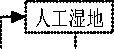

案例简介:本案例摘自《四川省农村生活污水治理业务知识参考 读本》,案例位于成都市崇州市,农户利用改厕成果,采用“三格式化 粪池+资源化利用”的模式处理农村生活污水,化粪池采用预制玻璃钢 三格式化粪池。

工程规模:V1m3∕d°

工艺流程:

图4-8 “三格式化粪池+资源化利用”工艺流程图

处理性能:处理出水用于自家小菜园浇灌。

案例照片:

图4-9 “三格式化粪池+资源化利用”现场全景图

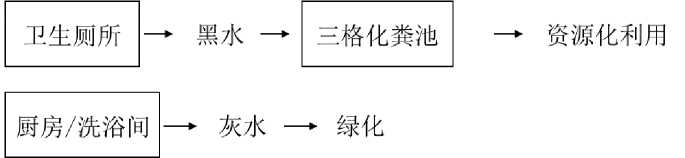

案例简介:本案例摘自《四川省农村生活污水治理业务知识参考 读本》,案例位于凉山州宁南县,农户采用“沼气发酵池+资源化利用” 的模式处理农村生活污水。

工程规模:V1m3∕d°

工艺流程:

图4-10 “三格式化粪池+资源化利用”工艺流程图

处理性能:产生的沼气可自用,沼气池出水可用于自家小菜园浇 灌。

案例照片:

图4-11 "沼气池发酵池+资源化利用”工艺(左:沼气发酵池;右:黑水)

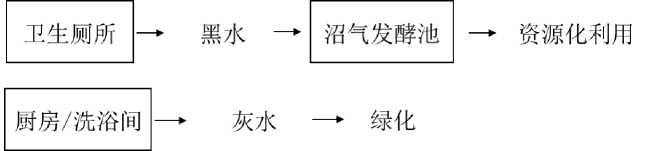

(三)案例3:农村污水高效低成本分段治理SBCR工艺成套技

术

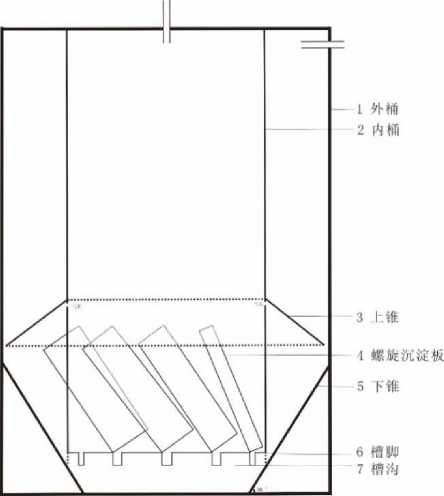

案例简介:本案例位于宜宾市筠连县,采用“模压三格式化粪池+ 缠绕玻璃钢三格式化粪池+SBCR (序批式活性污泥法连续排放污水处 理器)”组合工艺,其中SBCR反应器通过独特的“三相分离器”连接由 内外两个同心桶组成的一个集生化、沉淀为一体的污水处理设备,实 现了间隙曝气、连续进水、出水,通过调节曝停比,可在一个池内实 现多层级A/A/O状态。

工程规模:10〜16m3∕d

工艺流程:控制系统由PIC编程控制器、电源系统与远程通讯单 元、水位检测单元、设备调节单元(抽水泵、搅动减速电机、曝气泵、 回流泵启停)组成。按20~30分钟为一个周期,依次完成:搅动、抽 水、间隙、曝气、间隙。通过电脑和手机APP实时观看运行状态和调 节运行参数。

图4-12 SBCR构造图

处理性能:处理出水达到四川省《农村生活污水处理设施水污染 物排放标准》(DB 51/2626-2019)三级标准。

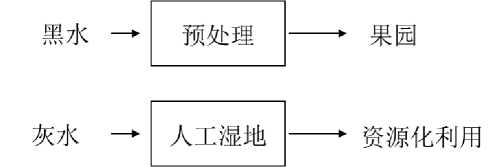

案例简介:本案例摘自《四川省农村生活污水治理业务知识参考 读本》,案例位于眉山市丹棱县,主要服务1户人家,采用“预处理+人 工湿地”的处理工艺,黑水进入化粪池处理后用于浇灌林地,灰水直接 进入人工湿地进行生态处理。

设计规模:0.25 m3∕d

工艺流程:

图4-13 “三格式化粪池+资源化利用”工艺流程图

处理性能:出水达到四川省《农村生活污水处理设施水污染物排

放标准》(DB 51/2626-2019)三级标准。

案例照片:

图4-14 “预处理+人工湿地”工艺全景图

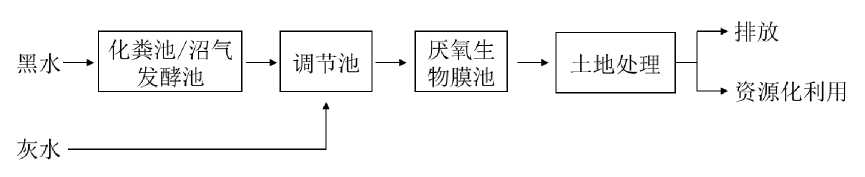

案例简介:本案例摘自《四川省农村生活污水治理业务知识参考 读本》,案例位于成都市蒲江县,服务周边约2000人,采用“预处理+ 厌氧生物膜池+土地处理”的处理工艺。

工程规模:300 m3∕d

工艺流程:

图4-15 “三格式化粪池+资源化利用”工艺流程图

处理性能:出水稳定达到四川省《农村生活污水处理设施水污染 物排放标准》(DB 51/2626-2019)一级标准后排入附近沟渠。

案例照片:

图4-16 “预处理+人工湿地”工艺现场图(左:污水处理站;右:土地处理)

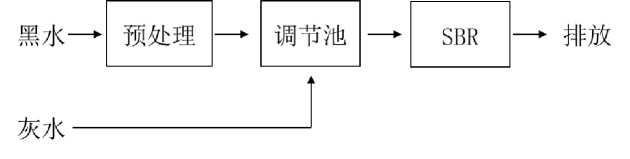

(六)案例6:预处理+SBR

案例简介:本案例摘自《四川省农村生活污水治理业务知识参考 读本》,案例位于成都市崇州市,主要服务周边约1200人的集中居住 区农户,采用“预处理+SBR”的处理工艺。

工程规模:120m3∕d°

工艺流程:

图4-17 “三格式化粪池+资源化利用”工艺流程图

处理性能:出水达到四川省《农村生活污水处理设施水污染物排

放标准》(DB 51/2626-2019)—级标准后排入附近沟渠。

案例照片:

图4-18 “预处理+SBR”工艺(左:工艺全景图;右:SBR反应器)

案例简介:本案例摘自《四川省农村生活污水治理业务知识参考 读本》,案例位于绵阳市三台县,主要服务周边约800人的集中居住区 农户,采用“预处理+A2∕O''的处理工艺,利用太阳能提供部分电能, 太阳能不足时切换至电网供电。

工程规模:100m3∕d

工艺流程:

图4-19 “三格式化粪池+资源化利用”工艺流程图

处理性能:出水达到四川省《农村生活污水处理设施水污染物排 放标准》(DB 51/2626-2019) —级标准后排入附近沟渠。

案例照片:

图4-20 “预处理+A2/O”工艺全景图

案例简介:本案例摘自《四川省农村生活污水治理业务知识参考 读本》,案例位于南充市嘉陵区,主要服务周边约2400人的集中居住 区农户,采用“预处理+生物接触氧化+人工湿地”的处理工艺。

工程规模:250 m3∕d

工艺流程:

图4-21 “三格式化粪池+资源化利用”工艺流程图

处理性能:出水达到四川省《农村生活污水处理设施水污染物排

放标准》(DB 51/2626-2019)—级标准后排入附近沟渠。

案例照片:

图4-22 “预处理+生物接触氧化+人工湿地”工艺全景图

案例简介:本案例摘自《四川省农村生活污水治理业务知识参考 读本》,案例位于雅安市雨城区,2017年9月建成投入运营,主要服务 周边约550人的集中居住区农户,采用“预处理+A/O+人工湿地''的处 理工艺。

工程规模:50 m3∕d

工艺流程:

图4-23 “三格式化粪池+资源化利用”工艺流程图

处理性能:出水达到四川省《农村生活污水处理设施水污染物排

放标准》(DB 51/2626-2019) —级标准。

案例照片:

图4-24 “预处理+A/O+人工湿地”工艺全景图

案例简介:本案例位于甘孜州炉霍县,涉及农户120人,设计处 理规模为10m3∕d,采用“预处理+厌氧生物膜法+沉淀池+人工潜流湿地” 工艺技术,排放标准为农村一级标准。

工程规模: 10 m3∕d

工艺流程:

图4-25 “三格式化粪池+资源化利用”工艺流程图

处理性能:将厌氧池内填充生物填料强化厌氧处理效果,吨污水 投资为12000元;无能耗,维护管理简便,吨污水直接运行成本为约 0.20元。出水水质可优于四川省《农村生活污水处理设施水污染物排 放标准》(DB 51/2626-2019)二级标准。

案例照片:

图4-26 “预处理+厌氧生物膜法+沉淀池+人工潜流湿地”工艺全景图

案例简介:本案例位于松潘县。共有6个聚居点,常住人口 1243 人,各聚居点均单独建设一座处理设施,其中规模在20 mɜ/d及以上的 有5座,20m3∕d以下的仅1座。6座污水处理站均采用A2∕O工艺,至 2019年,受多种因素制约6座污水处理站均无法正常运行。根据实际 情况重新核定规模参数、简化工艺流程,因地制宜的利用现有一体化 污水处理设施完成了改造,不仅节约改造投资成本,节省后期运营成 本并降低运营难度,增加了运营可靠性,顺应高寒高海拔地区污水处 理特征,具有较强的可复制性。

工程规模:20 m3∕d( 1座);105 m3∕d(共5座)

工艺流程:

剩余污泥回流

硝化液回流

缺氧池 →

微动力一体化设备(集成+双电源)

生物接

触氧化

图4-27改造后Q≥20m3/妒达标排放''工艺流程图

图4-28改造后Q<20m3/妒资源化利用”工艺流程图

处理性能:将规模在20m3∕d及以上的污水处理站变为1座,工艺 改为“厌氧+生物接触氧化”,采用太阳能微动力及市电双供电,吨水投 资1.3万元/吨,直接运行费用0.6元/吨水;规模在20 m3∕d以下的污水 处理站5座,工艺为无动力“厌氧+过滤”,总规模105 m3/d,出水均可 达到《四川省农村污水处理设施水污染物排放标准》(DB 51/2626-2019)

要求。

案例照片:

图4-29 “厌氧+生物接触氧化工艺”全景图

四川省农村生活污水治理模式含纳管治理、分散治理、集中治理 三种模式。目前,四川省已建农村生活污水处理设施选用的工艺各异, 主要包括预处理技术(三格化化粪池、沼气池等)、生物处理技术,包 括活性污泥法(A/O、A2/O、SBR、MBR等)、生物膜法(生物接触氧 化法、生物转盘、生物流化床等)与自然处理技术(如人工快渗、人 工湿地、氧化塘等)。当前农村生活污水处理设施的主流工艺多选用 A/O等传统工艺,在一些重点水环境区域,会增加人工湿地、MBR、 MBBR等技术工艺强化污染物的净化效率,以达到污染物排放标准, 但存在工艺复杂、管理要求高、建设运行成稿等问题,农村生活污水 在资源化利用方面明显不足,亟需低耗低碳处理与资源化利用技术支 撑。

四川省农村养殖污水处理模式主要包括无害化处理与资源化利用 两种方式。无害化处理包括还田处理、工业化处理、自然处理技术等。 还田处理技术是畜禽养殖污水处理传统而有效的方法,主要是将畜禽 粪便污水还田作为肥料,而不将其排往外界环境,达到污染物的零排 放。工业化处理技术包括厌氧处理(水压式沼气池、完全混合式厌氧 反应器、升流式厌氧污泥床等)、好氧处理(如A/O工艺、A2∕O工艺、 SBR工艺等)、厌氧-好氧组合处理系统等;自然处理主要包括氧化塘、 土地处理系统或人工湿地等。在低碳的新形势、新要求下,畜禽粪污 的资源化将是未来重要的发展方向,畜禽粪污的资源化利用方式包括 种养循环、肥料化利用以及能源化利用等方式。未来,在最大限度资 源化利用粪污的同时,削减重金属、抗生素以及抗性基因等对环境的 影响,是资源化技术的发展方向。

如何长期运营维护管理好农村污水处理设施,是今后农村环境保 护的重点,需要在合理选择使用技术、委托运营管理、完善监管体系 等方面进行深入系统的探索。

通过近年来水源地专项执法行动的推进,饮用水源保护齐抓共管 的大格局初步形成。随着水源地管理整治的不断推进,以乡镇饮用水 水源地为代表的水源地规范化建设管理技术仍存在短板,精细化管理 水平有待提升。针对四川省饮用水水源地管理技术和水源地水质提升 治理技术,涵盖水源地监控能力建设、水源预警监控建设、保护区勘 界立标和湖库型水源地治理技术,通过评估筛选,整理汇总饮用水水 源地规范化建设管理和湖库型水源地治理技术,及其典型应用案例。

四川省共有集中式饮用水水源地2700余个,服务人口超过6000 万,水源类型涵盖河流型、湖库型和地下水型。近年来全省集中式饮 用水水源地水质达标率逐年攀升,2020年地级及以上和县级水源地水 质达标率首次达到100%。

全省集中式饮用水水源地已全部完成保护区划分工作。地级及以 上、县级饮用水水源地已全面完成一级保护区隔离防护设施、保护区 标志标牌建设、保护区环境问题整治等工作。乡镇级及以下水源地一 级保护区隔离防护设施、保护区标志标牌建设已基本完成,保护区环 境问题整治工作正在有序推进中。

四川省共有24个地级城市饮用水源设置了视频监控,其中22个 水源应设尽设。此外,8个饮用水水源为强化保护区监管,自行设置视 频监控。

全省县级城市饮用水水源视频监控设置完成率为99.59%,全省有 23个饮用水水源须开展视频监控,实际完成视频监控设置的饮用水水 源22个。为防控风险,设计取水量低于国家规范要求的69个饮用水 水源自行增加视频监控断面。

全省乡镇级及以下水源地视频监控能力建设率总体偏低。根据《集 中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ 773-2015)》要求, 除1个县级水源地外,四川省已完成其余所有城市水源地的视频监控 能力建设。乡镇级及以下水源地目前均未达到《规范》中的视频监控 建设要求,因此均可视为规范完成。

根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ 773-2015)》要求,四川省已按规范要求,完成了所有应建设预警监控 的城市水源地相应能力建设。乡镇级及以下水源地目前均未达到《规 范》中的预警监控建设要求,因此均可视为完成规范完成。

目前四川省地级及县级城市饮用水水源地均完成了保护区矢量边 界的绘制工作,但该项工作基本未开展以保护区边界测绘为基础的矢 量边界勘界工作。

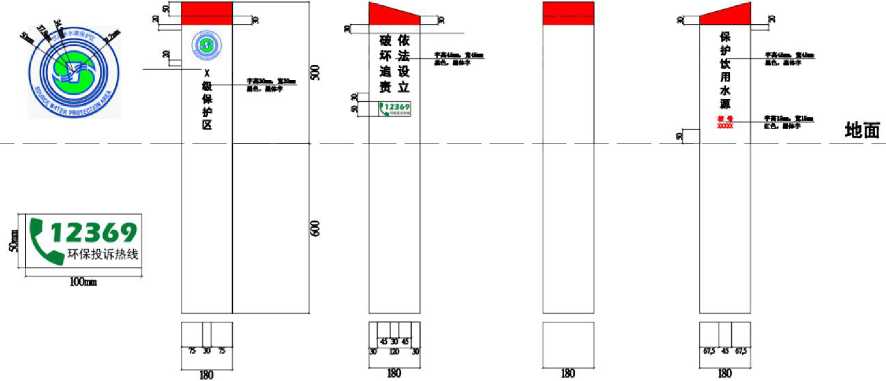

四川省地级及以上城市集中式饮用水水源保护区标志设置完成率 为97.37%。全省县(市、区)政府所在城镇集中式饮用水水源标志设 置完成率为94.30%。四川省乡镇级及以下水源地标志设置完成率为 92.16%。总体完成比例较高,但由于保护区边界定界不精确,因此普 遍存在标志位置设置不准确的情况。

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水土保持法》

《中华人民共和国土壤污染防治法》

《畜禽养殖污染防治条例》

《中华人民共和国长江保护法》

《地下水管理条例》

《四川省饮用水水源保护管理条例》

《四川省城市供水条例》

《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010)

《环境保护部办公厅关于印发 < 全国集中式生活饮用水水源水质 监测信息公开方案>的通知》(环办监测函[2016]3号)

《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题 的函》(环办环监函[2018]767号)

《关于答复2019年饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》

(环办执法函[2019]647号)

《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的 指导意见》(环水体函[2019]92号)

《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002 )

《地下水质量标准》(GB 14848-2017)

《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006 )

《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ 338-2018)

《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T 433-2008)

《集中式饮用水水源编码规范》(HJ747-2015)

《集中式饮用水水源规范化建设环境保护技术要求》(HJ 773-2015)

《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》(HJ 774-2015)

《城市供水应急和备用水源工程技术标准》(CJJ/T 282-2019)

《水源涵养林建设规范》(GB/T 26903)《水源涵养林工程设计规

范》(GB/T 500885)

《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》

《城市给水工程规划规范》(GB 50282-2016)

《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南

(试行)》

《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南(试行)》

《集中式饮用水水源环境保护指南(试行)》

《农村饮用水水源地环境保护技术指南》

《农村饮用水水源地环境保护项目建设与投资指南》

视频监控,是利用摄像头对取水口和一级保护区范围内的环境进 行实时监控,主要目的是防止人类活动、交通运输等行为影响取水口 水质安全。日供水规模超过10万m3(含)的地表水饮用水水源地,在 取水口、一级保护区及交通穿越的区域安装视频监控;日供水规模超 过5万m3(含)的地下水饮用水水源地,在取水口和一级保护区安装 视频监控。为实现数据共享、及时发现取水口附近的突发环境事件, 视频监控数据应与生态环境部门和水厂的监控系统数据实现共享。

为实现对上游风险事故造成水环境污染的实时预警,目前多采用 设置水质预警监控断面的方式。日供水规模超过10万m3(含)的河流 型水源地,预警监控断面设置在取水口上游如下位置:(1)两个小时 及以上流程水域;(2)两个小时流程水域内的风险源汇入口;(3)跨 省级及地市级行政区边界,并依据上游风险源的排放特征,优化监控 指标和频次。日供水规模超过20万m3(含)的湖库型水源地,预警监 控断面设置在主要支流入湖库口的上游,设置要求同河流型水源地。 并依据上游风险源的排放特征,优化监控指标和频次。综合营养状态 指数TLI大于60的湖库型水源开展“水华”预警监控。

对于水质预警手段的选择,主要为理化指标预警和生物预警,当 采用生物预警与理化指标分析相结合的方式,在提高水质预警采样频 次的同时,保证了捕获受污染水样的水质理化指标同步分析。

保护区勘界立标工作程序如下:

根据《土地勘测定界规程》(TDzT 1008-2007),勘测定界一般工作

程序如下:

(1) 接受委托:具备勘测定界资质的单位受委托进行作业。

(2) 查阅有关文件:查阅相关审查、批准、批复文件等。

(3) 搜集勘测定界资料及图件:搜集相关地图数据、图件、已有 平面控制点坐标成果、拟定坐标或与定界有关的参考资料。

(4) 现场踏勘:在查阅有关资料的基础上,根据收集的控制点成 果资料,了解项目地通视条件、交通和地理条件等。

(5) 实地调绘:实地调查核实相关界线,将其测绘或转绘于工作 底图上。

(6) 勘测定界:界标的埋设与测定,内业计算、编制勘测定界技 术报告书。

(7) 提交勘测定界成果资料:提交勘测定界技术报告书、勘测定 界图、观测记录等。

(8) 成果资料的检查验收:由承担勘测定界的单位自检、互查, 由行政主管部门验收。

获取得到测区的正射影像,充分收集利用测区已有的地形图数据, 编辑处理制作边界地形图,进行边界地物地貌要素调绘,同时,将边 界地形要素及保护区各功能区界线及边界点等专题信息统一数学基础, 叠加至正射影像图上,制作勘界工作底图,进行各类定标点的选点、 放样测设及现场登记,编制勘界定标技术报告书、成果资料提交检查 验收。

保护区界标、交通警示牌、宣传牌等标志标牌可按照国家颁布的 HJzT433设置,而保护区界桩的设置目前尚无规范可依。

界桩的功能在于明确保护区边界,根据最终确定的各级保护区界 线进行布设,以能控制边界线的基本走向、尽量少设点位为原则,根 据布置位置的性质,分位主桩点位和加密桩加位。主桩点位包括保护 区边界的拐点、重要点位,在保护区中距离较长且走向不变的边界布 设加密点位。

界桩内容包括饮用水源地名称、保护区级别、桩号、警示语、举 报电话等文字,以及饮用水水源保护区图形标等图案。

A面(正面) Bffi (左侧面) C面(背面) Dffi (右侧面)

图5- 1饮用水水源保护区界桩建议设计样式

坚持“依法依规、问题导向、分段治理、顺应自然”的原则。

(1) 依法依规。水源地达标方案的制定应严格依据《水污染防治 法》《四川省饮用水水源保护管理条例》及地方性法律条例、《集中式 饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ 773-2015)等技术规 范、以及《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关 问题的函》(环办环监函[2018]767号)等文件的要求,在优先满足水 源地保护区建设及整治要求的基础上,开展相关治理工作。

(2) 问题导向。以水源地不达标水质指标为导向,结合污染源调 查结果,识别不达标污染源成因;根据水源地集水汇流特性或补给情 况,分析污染源输入路径。

(3) 分段治理。达标治理方案的拟定应按照“控源减排、过程拦 截、水体治理”的顺序,针对主要影响源制定控源减污方案,从源头上 减少污染物产生;针对污染输入水源地的路径,采取截污减污措施, 进一步削弱污染物对水源地水体的影响;针对水源地水体,采取科学 合理的措施,提高水体自净能力,力争水质达标。

(4) 顺应自然。水源地达标治理应因地制宜制定方案,以生态修 复为主,工程治理为辅,同时应考虑治理措施的长效维护投入,逐步 将人工干预影响降到最低,恢复生态平衡。

目前视频监控建设技术总体较为成熟,但在监控平台的建设上各 地差异较大。成都市徐堰河、柏条河饮用水水源地,将水源地视频监 控图像采集与数字化管理平台,在减轻巡查任务的同时实现了对水源 地的实时监控与管理。

1. 水源地概况

徐堰河、柏条河饮用水水源地保护区面积共计70.06km2,为四川 省最大的河流型饮用水水源保护区。区域范围内河网密布,人口众多, 交通穿越较为频繁,仅通过人工巡查难以满足管理需求,因此成都市郸 都区建设了视频监控系统工程。

2. 工程概况及投资额

该视频监控系统主要包括监控中心和视频监控端两个部分。监控 中心建于成都市郸都生态环境局,配备专门的监控机房,安装视频数 据接入设施、数据存储处理设施以及液晶拼接显示系统。所有视频监 控端均与郸都区应急办联网。项目共计投入资金788.83万元。为提高 视频监控系统运行成效,郸都区将建成的视频监控系统运行管理进行 外包,每年外包服务费为57.9万元,监控中心运维费为34.32万元。

3, 视频监控端监控点位设置

视频监控端主要围绕徐堰河、柏条河饮用水水源地3个重要水体 徐堰河、柏木河、柏条河设置,以监控取水口、交通主干道桥梁/水面、 河道、非交通主干道桥梁/水面等为重点,共设置监控点位25个,架设 标清球机、枪机等摄像头35个(预计还要新增摄像头47个),形成了 涵盖饮用水水源一级、二级保护区及周边重要节点的视频监控网络。

4. 系统运行

目前视频监控系统运行稳定,在监控中心平台上输入需要查看的点 位编号或名称,就能快速调取视频画面,并能够查看报警统计、视频回 放等信息。同时,在视频监控系统上设立了警戒线,运用“视频智能分 析服务器”分析实时采集到的视频数据,如果警戒线所处的画面位置突 然出现大块动态轨迹,且轨迹速度超过了系统内预设的速度,系统后台 就会报警、录像取证,为处置环境安全隐患提供视频资料。

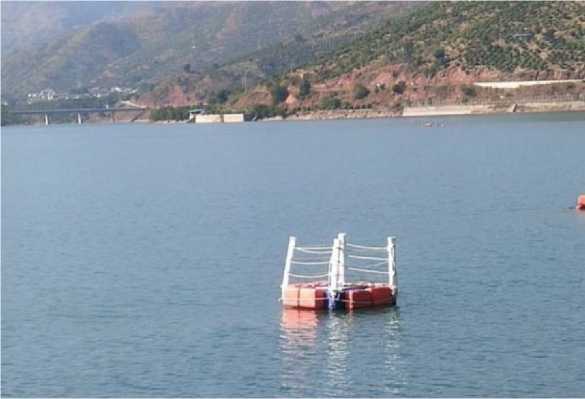

攀枝花市观音岩水库为攀枝花市地级水源地,取水口位于攀枝花 市上游金沙江观音岩水库库区内,取水口所在的金沙江段为省界河流, 取水口位于四川一侧,对岸即为云南省。由于水源地存在跨界,在对 上游开展实时管控难度较大,因此为确保水质安全,攀枝花市在取水 口上游建设了在线生物毒性监测预警系统。

2. 工程概况及投资额

该预警监控系统主要包括水质在线生物安全预警单元、理化指标 分析单元及其他硬件、软件辅助设备。该系统预估总投资525万元, 其中包含第一年的安装调试、以及5年的运行维护和技术服务等费用。

3. 预警监控点位设置

视频监控端位于库区取水口上游1200m处。

图5-2自动水站采样点

4.系统运行

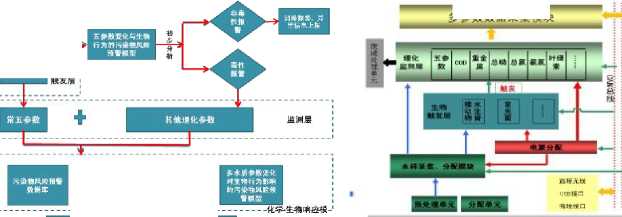

系统运行模式为两种,一种为预警模式,另外一种为监测模式。 整个系统由三层组成:触发层、监测层、智能分析层。

系统触发层为生物毒性与五参数24小时实时连续监测;监测层为 其他理化参数可定时监测和事故预警被触发监测;当水体突发性污染 事故发生时,此时系统触发层的生物毒性和常规五项参数的监测会发 生预警,启动监测层,提取多参数分析单元的监测数据(针对攀枝花 市观音岩水库库区水环境重点监测指标:常规五参数、高锰酸盐指数、 氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、蓝绿藻及其他特定污染物监测指标), 进入分析层,智能化关联生物毒性与理化参数,进行解析判断。同时 理化参数进行定时周期监测,实现生物毒性预警和超标报警双重监测

预警。

水生普Hi动物生■水生脊椎≈⅛fiιβ

Wir ■ ⅛⅛⅛⅛tt生物

库 ■ JSKβ⅛

智能化解析结果:澤染类型、污染物神美、汚染物 茉度、而染物爆发射间

*f* %ft RtRn» F≡*l 僑号

自动水站系统结构图

多参数数据采集模块

主揑模玦

环境归制

单元—

故障遂断

修豆单元

自动水站系统智能化解析路线

生物预警软件界面图

生物预警软件生物毒性报警示意图

图5-3预警监控系统图

XX县10个水质不达标的乡镇集中式饮用水水源地。

2. 基本情况

10个不达标水源地类型均为湖库型,总库容20~134万m3不等, 水库已全部退出水产养殖,水库功能主要为供水、灌溉、防洪。水源 地全部为“千吨万人”水源地,供水厂出水主要处理工艺是净化、消毒, 出厂水水质全部满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。

3. 水质状况

(1)水质现状:4个水库现状水质未达标,其他6个水库水质现 状均达III类,水质最差的水源地为劣V类水质。

(2) 水质变化趋势:个水库水质未稳定达标,仅个别季度水质超 标,超标因子主要为总氮、总磷、高锰酸盐指数;3个水库属于常年不 稳定达标,水质波动幅度较大,主要超标因子为总磷和总氮;3个水库 水质较差,长期不能达标,主要超标因子为总氮和总磷。

(3) 富营养化评价:除2个水库属于中营养外,其他8个水源地 均属于轻度富营养化。

4.问题成因分析

(1) 水质受N、P影响突出。各水库主要超标因子为总磷、总氮。 10个水源地中,受总氮影响水质超标的水源地占比为100%,受总磷影 响水质超标的水源地占比为90%,同时水质受N、P影响的水源地占比 为90%。另外,因总氮重度超标而使水质为劣V类的水源地占比达到 60%。

(2) 水资源量先天不足。水源地均属于小(一)型或小(二)型 水库,库容最小的水库仅20万m3,库容最大的水库不超过140万m3, 水库主要来水大多为降雨,枯水期水位降到死水位以下,水资源量先 天不足,供水量难以保障。

(3) 面源未得到有效控制。10个水源地饮用水水源一级、二级保 护区陆域仍有大量农田,库周存在农作物种植,入库沟渠流经处有农 田分布,农药化肥使用情况严重,10个水源地流域范围内年化肥施用 量达到300 t以上,年农药施用量达到8t以上。由于缺乏截污、化肥农 药减量等面源管控措施,过量化肥农药等随降雨和地表径流冲刷,将 有机物、氮和磷等污染物质带入水库。

(4) 保护区内生活污染影响突出。保护区内普遍存在农村生活污 水未合理收集、生活垃圾乱扔乱放等问题。一、二级保护区仍有较多 农户居住,保护区内农户的大部分生活污水仅经过化粪池收集,出水 溢流排入环境中,其中2个水库水源保护区内涉及场镇生活污水排放。 水源地保护区普遍存在生活垃圾收运体系不完善,缺少垃圾桶等基础 设施,存在收集转运不及时的情况,生活垃圾散落于地表、低洼地对 湖库水质造成影响。

(5) 内源污染未得到有效整治。5个水库存在长达10余年的肥水 养鱼的历史,大多于近些年取缔,但长时间的养殖对于湖库底泥的影 响极大,肥水养鱼过程中肥料在湖底的常年沉积,对湖库水体造成了 极大的污染,形成了严重的内源污染,目前还未进行内源污染整治的 相关工作,短期内治理难度相对较大。

(6) 监管能力有待提升。水源地日常监管落实不到位,环水库巡 查制度不完善,湖面枯枝落叶、岸边建筑垃圾未定期清理;湖库“清 四乱”未落实到位,存在进水渠堵塞、塌陷等问题。水源地整体监管 能力有待进一步提升。

(7) 风险防控能力不足。水质监测频率相对较低,难以全面反映 水库各个时期的水质波动情况,无法对水库水质变化做出有效预测, 另外缺少连续的富营养化指标监测,如叶绿素a,透明度等,难以及时 掌握水源地水质营养状态,无法有效防控富营养化风险。水库周边移 动源的应急防控设施不足等,另外各水源地应急预案有待完善。

5.主要治理措施

(1)农村生活源整治。逐步退出一级保护区农户。实施农村生活 污水治理工程,分散式污水采用化粪池处理后全部用于农灌,集中式 污水处理设施出水无法资源化利用的需引至保护区外,禁止生活污水 排入水库。完善乡镇生活垃圾收转运体系,垃圾及时清运。

(2) 农业面源治理。一是改变农田种植结构。严格管控水田退水, 逐步撤出水库沿岸水田、藕塘等,改变种植类型。发展生态农业,控 制叶菜等高施肥量作物,发展不施用或少施用化肥的农作物以及优质 果园和经济果林。二是调整施肥系统。一级保护区禁止使用农药和化 肥,二级保护区限制使用农药和化肥,推广测土配方施肥、推广有机 肥,逐步减少并最终替代化肥的使用。三是建设库岸缓冲带。退出水 库管理范围内侵占农田种植,在水源地沿岸受农田面源污染较重的岸 线实施库岸缓冲带建设,在岸边种植植物,形成面源拦截带,提升水 源涵养能力。四是修建入库稳定塘。针对有入库沟渠或支流的水库, 若具备条件,在入库沟渠或支流处修建稳定塘,在面源污染入库前对 水体进行净化。五是修建田间净化沟渠。结合实际情况在农田地间建 设田间净化沟渠,在沟渠中种植水草等植物,对农田排水及地表径流 中的氮磷等物质进行拦截、吸附、沉积、转化、降解及吸收利用,从 而有效拦截农田流失的氮磷等养分。六是畜禽污染治理。水源地一级 保护区禁止建设畜禽养殖场,二级保护区禁止从事网箱养殖、施肥养 鱼等污染饮用水水体的活动。

(3) 内源污染治理。一是实施生物修复。根据水源地实际需求, 采用生物修复技术,优化河道大型水生植物、微生物、底栖动物或鱼 类等生物群落和食物链结构,按照科学比例投放花鲢、白鲢等以浮游 植物为主的滤食性鱼类鱼苗,实施人放天养,禁止投饵投肥。二是实 施工程治理。针对水质较差且具备条件的水库实施光催化水生态修复 技术、曝气充氧技术以及环保清淤。三是水产养殖污染整治。针对个 别水库二级保护区内存在的鱼塘养殖问题,鱼塘养殖应立即关停,待 鱼塘关闭后,在原有鱼塘的基础上实施植被绿化等生态修复工程,种 植芦苇等,将鱼塘改造为氧化塘或湿地。四是其他环境问题整改。撤 除个别水库水源地周边的堆放建材,避免产生污染水库水质的风险。 加强对于水库上游流域内加油站等的监管,要求加油站应定期进行维 护,并制定完备的应急预案,按相关要求储存好应急设备与物资,严 防加油站风险对下游水源地造成影响。加强对于水库一级保护区内农 户旅游经营活动和二级保护区内农户旅游经营活动的监管,严禁农户 旅游经营活动出水排入保护区范围。五是加强水质维护管理。加强水 源地供水全过程监测。提高10个水源地水质常规指标监测频率为每月 1次,同时加强10个水源地营养状态的跟踪监测评价。加强供水厂出 厂水水质监测,监测频次增加为每年4次,同时进一步完善供水厂净 水工艺,确保出厂水稳定达标。进一步开展末梢水水质监测,监测频 次增加为每年4次;提升环境监管能力。通过河长办体制,形成环湖 巡视网格员责任机制,网格员负责各自网格内的湖岸种植情况、垃圾 情况、水质情况、水华现象等的巡视、处理和上报。另外,扎实推进 湖库“清四乱”常态化规范化,长期有效保护湖库水体环境。

(4) 加强富营养化风险防控。严密跟踪监测TN、TP、高锰酸盐 指数、叶绿素a、透明度等富营养化指标的变化,强化水华预警,同时, 制定水库富营养化应急处置技术方案及应急专家库,强化水库富营养 化风险防控能力。

(5) 推进城镇集中供水。加快落实农村供水保障规划。完善供水 布局,推进供水管网建设,实现城镇供水集中化。

徐堰河、柏条河饮用水水源地视频监控系统工程,很好地解决了 饮用水水源地保护区面积大、地形复杂、周边潜在的干扰活动因素多、 仅靠人工巡查难以满足实施管理需求等问题,能够对警戒线内的异常 状况及时报警和取证,进而可以对后续的应对工作提供支持。

采用指示水生生物进行水质预警监控的方法正在国内逐渐普及。 与基于多实验室生物毒理综合确定的化学指标监控不同,采用指示水 生生物判断水质是否安全的做法更加直接可靠。

我省集中式饮用水水源地点多面广,保护区自然、社会条件差异 极大,通过保护区勘界定标,实现了保护区界线的精准和科学落地, 保护区界桩的设置进一步明确了保护区的现场地理界线,为提升饮用 水水源保护区的规范化建设和监督管理水平提供了基础支撑。

湖库型水源地在我省各类型超标水源地中占比较大,由于我省水 质超标的湖库型水源地均为乡镇级及以下水源地,以小型湖库为主, 且多分布在丘陵农村地区,流域内面源污染负荷重、前期内源累积, 因此水质超标问题的解决总体来说是一个长期的过程。

一是饮用水源地数字化、智慧化管理水平不断提升。水源地常规 管理技术总体已较为成熟,随着“划、立、治”工作的不断深入,规范 化管理达标建设将在近年内完成。从水源地的高效管理考虑,目前亟 需与水源地数字化管理相衔接,以实现不同数据的一网调用。此外, 现有管理数据采集多为水质、水量、管理情况等基础信息,对于流域 内以污染源和风险源为代表的人为活动、扰动信息采集则相对较为滞 后,如何利用好遥感影像技术等先进技术,为水源地环境基础数据采 集提供支持,或将成为今后水源地常规管理技术提升的一个关键点。

二是饮用水源地污水控制与生态修复相协调。我省湖库型水源地 水质不达标主要以氮磷等富营养化指标为主,县级以上水源地由于治 理启动较早,总体压力较小,而乡镇湖库型水源地水质提升治理需求 较大。由于乡镇湖库型水源地点多面广,湖库型污染成因面临内源污 染与面源污染叠加等问题,亟需符合我省特点,治理高效、生态友好 的技术。目前湖库污染治理技术较多,但在保障水质提升的同时,不 断改善水生态环境、治污减排与生态修复协调,加强成本控制、减轻 地方政府的财政负担,已成为湖库型水源地水质长效维护中较为现实 的问题。因此,在控源减污的污染负荷输入总量控制基础之上,利用 现有技术快速提升水质的同时,如何更低成本、更为科学合理地,逐 步减少人为干预,最终恢复水质与水生态的自然平衡,将成为今后湖 库型水源地治理技术的一个关键点。

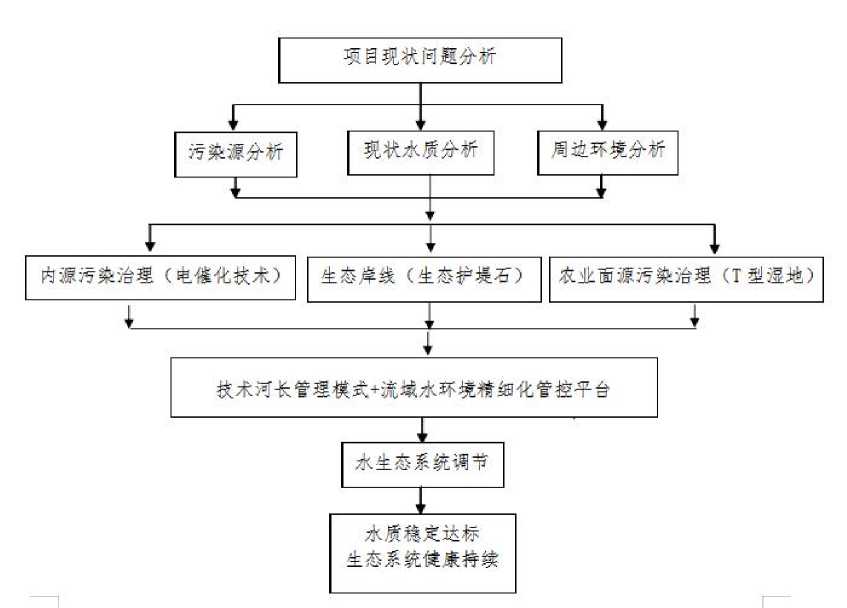

2015年4月国务院办公厅颁布的《水污染防治行动计划》(国发 〔2015〕17号)要求到2030年城市建成区黑臭水体总体得到消除,对 黑臭水体治理的时限、目标提出了具体要求。2015年8月住建部和环 保部联合发布了《城市黑臭水体整治工作指南》,为地方各级人民政府 加快推进城市黑臭水体整治工作提供了权威的工作指导;由于城市水 体黑臭成因复杂、影响因素多,整治任务十分艰巨,2018年10月,住 房城乡建设部联合生态环境部发布了《城市黑臭水体治理攻坚战实施 方案》(建城〔2018〕104号),对黑臭水体治理工作提出了进一步的具 体要求。