ICS 27.140

P 59

备案号:J2042—2015

NB

NB 35047 — 2015

代替 DL 5073 一 2000

水电工程水工建筑物抗震设计规范

COde for SeiSmiC design OfhydraUliC StrUCtUreS Of hydropower PrOjeCt

2015-04-02 发布

2015-09-01 实施

COde for SeiSmiC design OfhydraUliC StrUCtUreS OfhydrOPOWer PrOjeCt

代替 DL 5073 — 2000

主编部门:水电水利规划设计总院 批准部门:国家能源局 施行日期:2015年9月1日

2015北京

中华人民共和国能源行业标准

水电工程水工建筑物抗震设计规范

COde for SeiSmiC design OfhydraUliC StrUCtUreS Of hydropower PrOjeCt

NB 35047 — 2015

代替 DL 5073 — 2000

*

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街 19 号 100005 http://www.cepp.sgcc.com.cn) 北京九天众诚印刷有限公司印刷

*

2015年11月第一版 2015年11月北京第一次印刷

850毫米X 1168毫米32开本4.5印张112千字 印数0001—3000册

*

统一书号155123・2637 定价37.。。元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有翻印必究

2015年第3号

依据《国家能源局关于印发〈能源领域行业标准化管理办法 (试行)〉及实施细则的通知》(国能局科技〔2009〕52号)有关规 定,经审查,国家能源局批准《压水堆核电厂用碳钢和低合金钢 第31部分:安全壳用15Mn锻件》等203项行业标准,其中能源 标准(NB) 106项和电力标准(DL) 97项,现予以发布。

附件:行业标准目录

2015年4月2日

附件:

行业标准目录

|

序号 |

标准编号 |

标准名称 |

代替标准 |

采标号 |

批准日期 |

实施日期 |

|

• •• | ||||||

|

68 |

NB 35047— 2015 |

水电工程水 工建筑物抗 震设计规范 |

DL 5073— 2000 |

2015-04-02 |

2015-09-01 | |

|

… |

刖 ≡

根据《国家发展改革委办公厅关于印发2008年行业标准项目 计划的通知》(发改办工业(2008) 1242 2008-33号)的要求,规 范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国内外 先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本规范。

本规范的主要技术内容是:对大坝等主要水工建筑物的抗震 设计标准、地震动参数确定、地震作用和抗震计算、抗震措施等 作出了规定。

本规范修订的主要技术内容是:

——将规范名称修改为《水电工程水工建筑物抗震设计规 范》。

——根据《GB 50153—2008工程结构可靠性设计统一标准》 和《GB 50199—2013水利水电工程结构可靠性设计统一 标准》中对可靠性设计的原则要求,采用从传统的安全 系数概念向以分项系数表达的极限状态设计方法'转 轨'、同时在极限状态设计表达式中引入表征非随机性 不确定性的结构系数g与安全系数进行套改的方式,对 各类水工建筑物都给岀了相应的抗震结构系数yd值。

——修订了对一般工程地震动输入中依据的基岩标准设计反 应谱的参数取值。

——增加了对工程抗震设防类别为甲类的水工建筑物,除要 求依据专门的场址地震危险性分析所提供的场址设计地 震动加速度进行抗震设计外,还应按确定性方法或基准 期100年内超越概率PI(X)为0.01的概率法确定场址“最 大可信地震”,对在遭受场址最大可信地震时不发生库水 失控下泄的灾变进行专门研究的要求。

——规定了对需要在最大可信地震作用下进行抗震分析的甲 类设防的混凝土重力坝和拱坝工程的动力分析考虑因 素。要求在抗震研究所采用的动力分析模型中,综合考 虑:结构-地基-库水体系的动力相互作用,近场地基的 质量、岩性和各类地质构造,远域地基的辐射阻尼,沿 坝基地震动输入的不均匀性影响,坝体混凝土和近域地 基岩体的材料非线性影响,拱坝横缝在地震过程中开合 和滑移的影响等。

——规定了在一定条件下对土石坝应同时用有限元法对坝体 和坝基进行动力分析和安全评价的要求。

—医订了大坝混凝土动态强度及弹性模量的标准值取值。 ——增加了渡槽、升船机和边坡的抗震设计规定。

本规范中以黑体字标志的第1.0.3条中的第2款,第3.0.1条, 第3.0.2条中的第2款、第3款,第3.0.3条为强制性条文,必须 严格执行。

本规范由国家能源局负责管理和对强制性条文的解释,由水 电水利规划设计总院提出并负责日常管理,由能源行业水电勘测 设计标准化技术委员会负责具体技术内容的解释。执行过程中如 有意见或建议,请寄送水电水利规划设计总院(地址:北京市西 城区六铺炕北小街2号,邮编:100120)。

本规范主编单位:水电水利规划设计总院 中国水利水电科学研究院

|

本规范主要起草人员:陈厚群 |

党林才 |

李德玉 |

杜小凯 |

|

胡晓 |

严永璞 |

刘小生 |

王海波 |

|

赵剑明 |

李光顺 |

张艳红 |

张伯艳 |

|

王钟宁 |

涂劲 |

李敏 |

张翠然 |

|

欧阳金惠 |

马怀发 |

郭胜山 |

杨正权 |

|

本规范主要审查人员:王民浩 |

周建平 |

李昇 |

李仕胜 |

|

孙保平 |

胡斌 |

张楚汉 |

童显武 |

吕明治邓毅国王仁坤吴关叶 范福平洪永文姚栓喜肖峰 艾永平严军林鹏

5.2地震作用的类别.....................................*

COntentS

5.3 DeSign SeiSmiC ACCeleratiOn and Standard DeSign ReSPOnSe

5.6 DynamiC PrOPertieS Of COnCrete and FOUndatiOn ROCk for HydraUIiC

APPendiX A SeiSmiC Stability CaICUIatiOn Of Embankment Dam With QUaSi StatiC MethOd

APPendiX B CaICUlatiOn Of AqUedUCt DynamiC Water PreSSUre ∙ ∙59

EXPIanatiOn OfWOrding in the COde

Addition: EXPlanatiOn Of PrOViSiOnS

Vnl

1.0.1依据《中华人民共和国防震减灾法》,贯彻预防为主的方针, 使修建的水工建筑物经抗震设计后,减轻其地震破坏及防止次生 灾害,制定本规范。

1.0.2本规范适用于设计烈度为VI、VII、Vli1、IX度的1、2、3级 的碾压式土石坝、混凝土重力坝、混凝土拱坝、水闸、水工地下 结构、进水塔、水电站压力钢管和地面厂房、渡槽、升船机等水 工建筑物的抗震设计。

设计烈度为Vl度时,可不进行抗震计算,但仍应按本规范适 当采取抗震措施。

设计烈度高于IX度的水工建筑物、高度大于20Om或有特殊 问题的壅水建筑物,其抗震安全性还应进行专门研究论证。

1.0.3水工建筑物工程场地设计地震动峰值加速度和其对应的设 计烈度依据应按下列规定确定:

1 一般工程依据GB 18306≪中国地震动参数区划图》确定。

2地震基本烈度为Vl度及Vl度以上地区的坝高超过20Om 或库容大于100亿m3的大(1)型工程,以及地震基本烈度为Vn 度及Vn度以上地区的坝高超过150m的大(1)型工程,依据专门 的场地地震安全性评价成果确定。

3地震基本烈度为Vn度及VlI度以上地区的高度为IOOm〜 150m的1、2级大坝,且地震地质条件复杂,宜依据专门的场地 地震安全性评价成果确定。

1.0.4按本规范进行抗震设计的水工建筑物应能抗御设计烈度的 地震作用,如有局部损坏,经修复后仍可正常运行。

1.0.5水工建筑物抗震设计,除应符合本规范外,尚应符合国家 现行有关标准的规定。

2.1.1 抗震设计 SeiSmiC design

强震区的工程结构所进行的专项设计。一般包括抗震计算和 抗震措施两个方面。

2.1.2 基本烈度 basic intensity

50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇超越概率P50⅛ 0.10 的地震烈度。一般为根据场地在GB 18306上所标示的地震峰值 加速度值,按其附录确定的相应地震烈度值。

2.1.3 设计烈度 design intensity

在基本烈度基础上确定的作为工程设防依据的地震烈度。

2.1.4水库地震 reservoir earthquake

与水库蓄水有关的、一般发生在离库岸IOkm范围内的地震。

2.1.5 最大可信地震 maximum CredibIe earthquake

根据工程场址地震地质条件评估的场址可能发生最大地震动 的地震。

2.1.6 设定地震 SCenariO earthquake

在工程场地可能在场址产生设计地震动峰值加速度的各潜在 震源中,沿主干断裂部位按其发生概率最大的原则,确定其震级 和震中距的地震。

2.1.7 地震动 SeiSmiC ground motion

由地震引起的岩土运动。

2.1.8 地震作用 SeiSmiC action

地震动施加于结构上的动态作用。

2.1.9 上盘效应 hanging Wall effect

倾斜发震断层上盘的地震动高于下盘的地震动的现象。

2.1.10 地震动峰值加速度 SeiSmiC Peak ground acceleration

地震动过程中,地表质点运动加速度的最大绝对值。

2.1.11 设计地震 design earthquake

抗震设计中采用的与设计烈度对应的作为抗震设防依据的地 震动。包括峰值加速度、反应谱、持续时间及加速度时程。

2.1.12 设计地震加速度 design SeiSmiC acceleration

由专门的场地地震安全性评价按规定的设防概率水准所确定 的或一般情况下与设计烈度相对应的地震动峰值加速度。

2.1.13 地震作用效应 SeiSmiC effect

地震作用引起的结构内力、变形、滑移、裂缝开展等动态 效应。

2.1.14 地震液化 SeiSmiC IiqUefaCtiOn

地震动引起的饱和无黏性土和少黏性土颗粒趋于紧密,孔隙 水压力增大,有效应力趋近于零的现象。

2.1.15 设计反应谱 design response SPeCtrUm

抗震设计中所采用的具有一定阻尼比的单质点体系在地震作 用下的最大加速度反应随体系自振周期变化的曲线,一般以其与 地震动最大峰值加速度的比值表示。

2.1.16 动力法 dynamic method

按结构动力学理论求解结构地震作用效应的方法。

2.1.17 时程分析法 time-histOry analytical method

由结构基本运动方程输入地震加速度记录进行积分,求得整 个时间历程内结构地震作用效应的方法。

2.1.18 振型分解法 mode decomposition method

先求解结构对应其各阶振型的地震作用效应后再组合成结构 总地震作用效应的方法。各阶振型效应用时程分析求得后直接叠 加的称振型分解时程分析法,用反应谱求得后再组合的称振型分

解反应谱法。

2.1.19 平方和方根(SRSS)法 SqUare root Ofthe SUm Ofthe SqUareS (SRSS) method

取各阶振型地震作用效应的平方总和的方根作为总地震作用 效应的振型组合方法。

2.1.20 完全二次型方根(CQC)法 COmPIete quadratic COmbinatiOn (CQC) method

取各阶振型地震作用效应的平方项和不同振型耦联项的总和 的方根作为总地震作用效应的振型组合方法。

2.1.21 地震动水压力 SeiSmiC hydrodynamic PreSSUre

地震作用引起的水体对结构产生的动态压力。

2.1.22 地震动土压力 SeiSmiC earth PreSSUre

地震作用引起的土体对结构产生的动态压力。

2.1.23 拟静力法 quasi StatiC method

将重力作用、设计地震加速度与重力加速度比值、给定的动 态分布系数三者乘积作为设计地震力的静力分析方法。

2.1.24 地震作用的效应折减系数 SeiSmiC effect reduction factor

由于地震作用效应计算方法的简化而引入的对地震作用效应 进行折减的系数。

2.1.25 自振周期 natural VibratiOn PeriOd

结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间。对应于第一 振型的自振周期称基本自振周期。

2.2.1作用和作用效应

% ——水平向设计地震加速度代表值;

4 ——竖向设计地震加速度代表值;

β--设计反应谱;

S——地震作用的效应折减系数;

FE——地震主动动土压力代表值;

GE——产生地震惯性力的建筑物总重力作用的标准值;

El——作用在质点i的水平向地震惯性力的代表值;

4(幻——水深h处的地震动水压力代表值;

Fo——建筑物单位宽度迎水面的总地震动水压力代表值;

%——质点,的地震惯性力的动态分布系数;

g——重力加速度,g = 9.81m∕s2°

2.2.2材料性能和几何参数

Λ——材料性能的标准值;

ak--几何参数的标准值;

N——标准贯入锤击数;

NCr——临界锤击数;

PW——水体质量密度的标准值;

匕——压缩波波速标准值;

V5——剪切波波速标准值;

KU——隧洞轴向单位长度地基刚度系数标准值;

KV——垂直隧洞轴向单位长度地基刚度系数标准值。

2.2.3分项系数极限状态设计

S——结构的作用效应;

R——结构的抗力;

Z0——结构重要性系数;

ψ——设计状况系数;

Eh——地震作用的代表值;

Gh——永久作用的标准值;

Qh——可变作用的标准值;

YG——永久作用的分项系数;

Yq--可变作用的分项系数;

γd——结构系数,为考虑承载能力极限状态中非随机性不确 定性而引入的安全裕度;

爲——材料性能的分项系数。

2.2.4结构动力特性

&——附属结构和主体结构质量比值;

λf——附属结构和主体结构的基本频率比值;

Tg―f征周期;

T——结构自振周期。

3基本规定

3.0.1水工建筑物应根据其重要性和工程场地地震基本烈度按表

301确定其工程抗震设防类别。

表3.0.1工程抗震设防类别

|

工程抗震设防类别 |

建筑物级别 |

场地地震基本烈度 |

|

甲 |

1 (壅水和重要泄水) |

NVI |

|

乙 |

1 (非壅水)、2 (壅水) | |

|

丙 |

2 (非壅水)、3 |

Avn |

|

T |

4、5 |

注:重要泄水建筑物指其失效可能危及壅水建筑物安全的泄水建筑物。

3.0.2各类水工建筑物的抗震设防水准,应以平坦地表的设计烈 度和水平向设计地震动峰值加速度代表值表征,并按下列规定确定:

1对依据GB 18306《中国地震动参数区划图》确定其设防 水准的水工建筑物,对一般工程应取该图中其场址所在地区的地 震动峰值加速度的分区值,按场地类别调整后,作为设计水平向 地震动峰值加速度代表值,将与之对应的地震基本烈度作为设计 烈度;对其中工程抗震设防类别为甲类的水工建筑物,应在基本 烈度基础上提高1度作为设计烈度,设计水平向地震动峰值加速 度代表值相应增加1倍。

2根据专门的场地地震安全性评价确定其设防依据的工程, 其建筑物的基岩平坦地表水平向设计地震动峰值加速度代表值的 概率水准,对工程抗震设防类别为甲类的壅水和重要泄水建筑物 应取100年内超越概率PnM)为0.02;对乙类的非壅水建筑物应取

50年内超越概率Pso为0.05;对于工程抗震设防类别其他非甲类 的水工建筑物应取50年内超越概率P50为0.10,但不应低于区划 图相应的地震动水平加速度分区值。

3对应作专门场地地震安全性评价的工程抗震设防类别为 甲类的水工建筑物,除按设计地震动峰值加速度进行抗震设计外, 应对其在遭受场址最大可信地震时,不发生库水失控下泄灾变的 安全裕度进行专门论证,并提出其所依据的抗震安全性专题报告。 其中:“最大可信地震”的水平向峰值加速度代表值应根据场址地 震地质条件,按确定性方法或100年内超越概率PIOo为0.01的概 率法的结果确定。

4当因坝高及地震地质条件原因壅水建筑物由2级提高至1 级时,除按50年内超越概率P50⅛0.10的水平向设计地震动峰值 加速度进行抗震设计外,还应按100年内超越概率Pl(X)为0.05的 水平向地震动峰值加速度,对不发生库水失控下泄灾变的安全裕 度进行专门论证。

5抗震安全性专题报告中,场地相关设计反应谱宜按与水平 向设计地震动峰值加速度相应的设定地震确定,并据以生成人工 模拟地震动加速度时程;对结构地震效应的强非线性分析,宜研 究地震动的频率非平稳性的影响;当发震断层距离场址小于30km、 倾角小于70°时,宜计入上盘效应的影响;当其离场址距离小于 Iokm、震级大于7.0时,宜研究近场大震中发震断层作为面源破 裂的过程,直接生成场址的随机地震动加速度时程,并取用其中 渐进谱峰值周期最接近结构基本周期的时程。

6施工期的短暂状况,可不与地震作用组合。

3.0.3对坝高大于100m、库容大于5亿m3的新建水库,应进行 水库地震安全性评价。对有可能发生震级大于5级,或震中烈度 大于Vn度的水库地震时,应至少在水库蓄水前1年建成水库地震 监测台网并进行水库地震监测。

3.0.4水工建筑物的抗震设计包括抗震计算和抗震措施,并应符

合下列基本要求:

1结合抗震要求选择对抗震有利的工程地段、场地和建筑物 型式。

2避免建筑物地基和岸坡失稳。

3选择安全经济合理的抗震结构方案和抗震措施。

4在设计文件中提出满足抗震安全要求的施工质量控制 措施。

5设置保证必要时能尽快降低库水位的泄水设施。

6对水闸、进水塔、升船机等水工建筑物中的非结构构件、 附属机电设备及其与结构主体的连接件进行抗震设计。

3.0.5对有抗震要求的水工建筑物应在设计中提出制定防震减灾 应急预案的要求。

3.0.6设计烈度为Vffl度及以上且高度超过15Om的甲类工程大坝, 宜进行动力模型试验。

3.0.7设计烈度为Vn及以上的1级大坝、Vnl度及以上的2级大坝, 应提出结构反应台阵的强震观测设计。

4.1.1水工建筑物场地的选择,应在工程地质和水文地质勘探及 地震活动性调研的基础上,按构造活动性、场地地基和边坡稳定 性及发生次生灾害危险性等进行综合评价。应按表4.1.1划分为有 利、一般、不利和危险地段。宜选择对建筑物抗震相对有利和一 般地段、避开不利与危险地段;在不利与危险地段进行大坝建设, 必须进行地震安全性充分论证。

表4.1.1各类地段的划分

|

地段类型 |

构造活动性 |

场地地基和边坡 稳定性 |

发生次生灾害 危险性 |

|

有利地段 |

近场区25km范围内无活 动断层,场址地震棊本烈度 为VI度 |

好 |

小 |

|

一般地段 |

场址5km范围内无活动 断层,场址地震基本烈度为 Vn度 |

较好 |

较小 |

|

不利地段 |

场址5km范围内有长度 小于IOkm的活动断层;有 M<5级发震构造。场址地 震基本烈度为VBI度 |

较差 |

较大 |

|

危险地段 |

场址5km范围内有长度 大于等于IOkm的活动断 层;有MN5级的发震构造。 场址地震基本烈度IX度 |

差 |

大 |

4.1.2水工建筑物开挖处理后的场地土类型,宜根据土层剪切波

速,按表4.1.2划分。

表4.1.2场地土类型的划分

|

场地土的类型 |

剪切波速范围U m/s |

代表性岩土名称和性状 |

|

硬岩 |

5 >800 |

坚硬、较硬且完整的岩石 |

|

软岩、坚硬场 地土 |

800 ≥ u、>500 |

破碎和较破碎或软、较软的岩石,密实的砂 卵石 |

|

中硬场地土 |

50Om F >250 |

中密、稍密的砂卵石,密实的粗砂、中砂,坚 硬的黏土和粉土 |

|

中软场地土 |

2502 F >150 |

稍密的砾、粗、中砂、细砂和粉砂,-般黏土 和粉土 |

|

软弱场地上 |

u、≤150 |

淤泥,淤泥质土,松散的砂土,人工杂填土 |

注1:表中US为土层剪切波速,如场地有务层土,则取建基面下覆盖层各土层的等效剪

切波速,依公式H=计算。式中,九覆盖层厚度(m); V为覆盖层 第i层土的厚度(m); %为覆盖层第,层土的剪切波速(m/s); n为覆盖层的分 层数。

注2:覆盖层厚度d°的确定:-般情况下,应按地面至剪切波速大F 500π√s且其下卧各 层岩土的剪切波速均不小于500m∕s的土层顶面的距离确定;当地面5m以下存在 剪切波速大于其上部各土层剪切波速2.5倍的土层,且该层及其下卧各层岩土的剪 切波速均不小于400m∕s时,可按地面至该土层顶面的距离确定;剪切波速大于 500n√S的孤石、透镜体,应视同周围土层;当土层中含有硬岩夹层,应视为刚体, 其厚度应从覆盖层厚度中扣除。

4.1.3场地类别应根据场地土类型和场地覆盖层厚度,按表4丄3 划分为I。、11、II、III> IV共五类。

表4.1.3场地类别的划分

|

场地土类型 |

覆盖层厚度d() m | ||||||

|

0 |

E ≤3 |

3 F ≤5 |

5 F ≤15 |

15<4) ≤50 |

50 Vdo ≤80 |

√o>8O | |

|

硬岩 |

I 0 |

一 | |||||

续表4.1.3

|

场地土类型 |

覆盖层厚度% m | ||||||

|

0 |

OV爲 W3 |

3 V爲 ≤5 |

5V% ≤15 |

15<⅛ ≤50 |

50<4) ≤80 |

⅛>80 | |

|

软岩、坚硬 场地土 |

Il |

—— | |||||

|

中硬场地土 |

II |

II | |||||

|

中软场地土 |

I1 |

II |

III | ||||

|

软弱场地土 |

II |

III |

IV | ||||

4.2.1水工建筑物地基的抗震设计,应综合考虑上部建筑物的型 式、荷载、水力、运行条件,以及地基和岸坡的工程地质和水文 地质条件等。

4.2.2对于坝、闸等壅水建筑物的地基和岸坡,应满足在设计烈 度地震作用下不发生强度失稳破坏(包括砂土液化、软弱黏土震 陷等)和渗透变形的要求,避免产生影响建筑物使用的有害变形。

4.2.3水工建筑物的地基和岸坡中的断裂、破碎带及层间错动等 软弱结构面,特别是缓倾角夹泥层和可能发生泥化的岩层,应根 据其产状、埋藏深度、边界条件、渗流情况、物理力学性质以及 建筑物的设计烈度,论证其在地震作用下不致发生失稳和超过允 许的变形,必要时应采取抗震措施。

4.2.4水工建筑物地基和岸坡的防渗结构及其连接部位,以及排 水反滤结构等,应采取有效措施防止地震时产生危害性裂缝或发 生渗透破坏。

4.2.5岩土性质及厚度等在水平方向变化大的不均匀地基,应采 取措施防止地震时产生较大的不均匀沉降、滑移和集中渗漏,并 采取提高上部建筑物适应地基不均匀沉降能力的措施。

4.2.6地基中土层液化的判别,应按GB 50287 «水力发电工程地 质勘察规范》中的有关规定进行。

4.2.7地基中的可液化土层,可根据工程的类型和具体情况,选 择采用以下抗震措施:

1挖除液化土层并用非液化土置换;

2振冲加密、强夯击实等人工加密;

3压重和排水;

4振冲挤密碎石桩等复合地基或桩体穿过可液化土层进入 非液化土层的桩基;

5混凝土连续墙或其他方法围封可液化地基。

4.2.8甲、乙类工程设防类别的水工建筑物地基中的软弱黏土层, 应进行专门的抗震试验研究和分析。一般情况下,地基中的土层 只要满足以下任一指标,即可判定为软弱黏土层:

1液性指数∕λ≥0.75;

2无侧限抗压强度^≤50kPa;

3标准贯入锤击数NW4;

4灵敏度5z≥4o

4.2.9地基中的软弱黏土层,可根据建筑物的类型和具体情况, 选择采用以下抗震措施:

1挖除或置换地基中的软弱黏土;

2预压加固;

3压重和砂井排水、塑料排水板;

4桩基或振冲碎石桩等复合地基。

4.3.1在水工建筑物场地范围内,岩体结构复杂、有软弱结构面 或夹泥层不利组合、边坡稳定条件较差时,应查明在设计烈度 的地震作用下不稳定边坡的分布,分析可能危害程度,提出处 理措施。

4.3.2边坡的抗震设计烈度及其设计地震动加速度代表值应根据 相关水工建筑物的抗震设防类别、边坡与水工建筑物的相互间 关系,以及边坡破坏对水工建筑物造成的影响等进行综合论证 后确定。

4.3.3边坡抗震稳定的计算方法可采用刚体极限平衡法,可不计 边坡地震惯性力的动力放大效应,材料的抗剪断强度可按静态强 度取值。

4.3.4边坡的抗震分析和安全系数取值应按DL/T 5353《水电水 利工程边坡设计规范》的相关规定执行。

4.3.5对于特别重要的、地质条件复杂的高边坡工程,应进行基 于动态分析的专门研究,通过对边坡位移、残余位移或滑动面张 开度等地震响应的综合分析,评价其变形及抗震稳定安全性。

5.1.1一般情况下,除渡槽外的水工建筑物可只考虑水平向地震 作用。

5.1.2设计烈度为VI11、IX度的1、2级下列水工建筑物:土石坝、 重力坝等壅水建筑物,长悬臂、大跨度或高耸的水工混凝土结构, 应同时计入水平向和竖向地震作用。竖向设计地震加速度的代表 值一般情况下可取水平向设计地震加速度代表值的2/3,在近场地 震时应取水平向设计地震加速度代表值。

5.1.3严重不对称、空腹等特殊型式的拱坝,以及设计烈度为 Vffl、IX度的1、2级双曲拱坝,宜对其竖向地震作用效应做专门 研究。

5.1.4对于水平向地震作用,一般情况下土石坝、混凝土重力坝, 在抗震设计中可只计入顺河流方向的水平向地震作用。两岸陡坡 上的重力坝段,宜计入垂直河流方向的水平向地震作用;重要的 土石坝,宜专门研究垂直河流方向的水平向地震作用。

5.1.5混凝土拱坝、水闸应同时考虑顺河流方向和垂直河流方向 的水平向地震作用。

5.1.6进水塔、闸顶机架和其他两个主轴方向的侧移刚度接近 的水工混凝土结构,应考虑结构的两个主轴方向的水平向地震 作用。

5.1.7当采用振型分解法同时计算相互正交方向地震的作用效应 时,总的地震作用效应可取各相互正交方向地震作用效应的平方 总和的方根值。

5.2.1 一般情况下,水工建筑物抗震计算应考虑的地震作用为: 建筑物自重和其上的荷重所产生的地震惯性力,地震动土压力和 地震动水压力,并应考虑地震动孔隙水压力。

5.2.2面板堆石坝抗震分析应计入地震动水压力,其他土石坝的 地震动水压力可以不计。

5.2.3地震浪压力和地震对渗透压力、浮托力的影响可以不计。

5.2.4地震对淤沙压力的影响,一般可以不计,此时计算地震动 水压力的建筑物前水深应包括淤沙深度;当高坝的淤沙厚度特别 大时,地震对淤沙压力的影响应做专门研究。

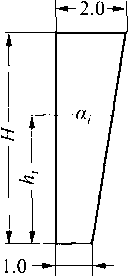

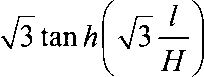

5.3.1对进行专门的场地地震安全性评价的抗震设防类别为甲类的 工程,其设计反应谱应按3.0.2条第5款的规定采用场地相关设计反 应谱,其他工程的水平向和竖向设计反应谱应采用标准设计反应谱。 5.3.2标准设计反应谱应按图5.3.2采用。

图5.3.2标准设计反应谱

5.3.3各类水工建筑物的标准设计反应谱最大值的代表值久ax应 按表5.3.3的规定取值。

表5.3.3标准设计反应谱最大值的代表值^maX

|

建筑物类型 |

土石坝 |

重力坝 |

拱坝 |

水闸、进水塔等其他建筑物及 边坡 |

|

βmax |

1.60 |

2.00 |

2.50 |

2.25 |

5.3.4标准设计反应谱下限值的代表值∕7nlm应不小于设计反应谱 最大值的代表值的20%o

5.3.5不同类别场地的标准设计反应谱的特征周期4可按照 GB 18306《中国地震动参数区划图》中场址所在地区取值后,按 表5.3.5进行调整。

表5.3.5场地标准设计地震动加速度反应谱特征周期调整表

|

II类场地基 本地震动加 速度反应谱 特征周期分 区值 |

场地类别 | ||||

|

Io |

lɪ |

II |

III |

IV | |

|

0.35s |

0.20s |

0.25s |

0.35s |

0.45s |

0.65s |

|

0.40s |

0.25s |

0.30s |

0.40s |

0.55s |

0.75s |

|

0.45s |

0.30s |

0.35s |

0.45s |

0.65s |

0.90s |

5.4.1 一般情况下,水工建筑物作抗震计算时的上游水位可采用 正常蓄水位,多年调节水库经论证后可采用低于正常蓄水位的上 游水位。

5.4.2 土石坝的上游坝坡,应根据运用条件选用对坝坡抗震稳定 最不利的常遇水位进行抗震计算。需要时应将地震作用和常遇的

库水降落工况相组合。

5.4.3重要的拱坝及水闸的抗震强度计算,宜补充地震作用和常 遇低水位组合的验算。

5.5.1各类水工建筑物抗震计算中地震作用效应的计算模式应与 其相应设计规范规定的计算模式相同。

5.5.2窄河谷中的土石坝和整体重力坝可按整体坝段进行抗震计 算,一般重力坝、水闸、土石坝可取单位宽度或单个坝(闸)段 进行抗震计算。

5.5.3各类水工建筑物的地震作用效应计算方法,除按照本规范 相关章节规定外,应根据工程抗震设防类别按表5.5.3的规定 米用。

表5.5.3地震作用效应的计算方法

|

工程抗震设防类别 |

地震作用效应的计算方法 |

|

甲 |

动力法,对土石坝可同时采用拟静力法 |

|

乙、丙 |

动力法或拟静力法 |

|

丁 |

拟静力法或着重采取抗震措施 |

5.5,4对水工建筑物进行线弹性分析时,其地震作用效应的计算 可采用只计地基弹性影响的振型分解反应谱法或振型分解时程分 析法。设计地震加速度时程的峰值代表值应按5.3.1条或3.0.2条 的规定采用;各类水工建筑物的阻尼比取值为:土石坝可取为20%, 拱坝可取为5%,重力坝可取为10%,水闸、进水塔及其他建筑物 可取为7%,边坡阻尼比应专门论证。

5.5.5对于工程抗震设防类别为甲类的混凝土重力坝和拱坝工程, 在其专门的抗震研究中,计算地震作用效应所采用的动力分析模 型中,应考虑以下因素:结构一地基一库水体系的动力相互作用, 近场地基的质量、岩性和各类地质构造,远域地基的辐射阻尼及 沿坝基地震动输入的不均匀性影响;对于拱坝应计入地震过程中 横缝开合和滑移的影响。对其他水工建筑物采用动力法计算地震 作用效应时,结构和地基的动力相互作用可采用无质量地基模型。 5.5.6采用振型分解反应谱法计算地震作用效应时,可由各阶振 型的地震作用效应按平方和方根法组合。当两个振型的频率差的 绝对值与其中一个较小的频率之比小于0.1时,地震作用效应宜 采用完全二次型方根法组合。

Im m

S∕j∑∑>3 (5.5.6-1)

“L (1-/)2+4M兀(I + /) + *;?+';/ * •

式中:SE——地震作用效应;

§、SJ——分别为第邙介、第丿阶振型的地震作用效应;

m——计算采用的振型数;

PIj ——第i阶和第丿阶的振型相关系数;

;、Cj ——分别为第Z•阶、第丿阶振型的阻尼比;

γω---圆频率比,γω=CDj / ωl ;

绍、叫——分别为第Z•阶、第丿阶振型的圆频率。

5.5.7对地震作用效应影响不超过5%的高阶振型可略去不计。采 用集中质量模型时,集中质量的个数不宜少于地震作用效应计算 中采用的振型数的4倍。

5.5.8采用时程分析法计算地震作用效应时,应以阻尼比为5% (=2.5 )的设计反应谱为目标谱,生成至少3套人工模拟地 震加速度时程作为基岩的输入地震动加速度时程,各套地震动的 各分量之间的相关系数均不大于0.3,设计地震加速度时程的峰值 应按3.0.2条的规定采用O应对按不同地震加速度时程计算的结果 进行综合分析,以确定设计采用的地震作用效应。

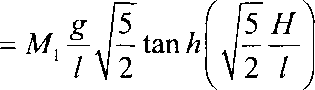

5.5.9当采用拟静力法计算地震作用效应时,沿建筑物高度作用 于质点Z的水平向地震惯性力代表值应按下式计算

El = ahξGElal / g (5.5.9)

式中:El——作用在质点,的水平向地震惯性力代表值;

& ——地震作用的效应折减系数值,除另有规定外,应取 0.25;

GEl——集中在质点i的重力作用标准值;

α,——质点i的地震惯性力的动态分布系数,应按本规范 各类水工建筑物章节中的有关条文规定采用;

g——重力加速度。

5.6.1工程设防类别为甲类的大体积混凝土水工建筑物,应通过 专门的试验确定其混凝土材料的动态性能。

5.6.2对不进行专门的试验确定其混凝土材料动态性能的大体积 水工混凝土建筑物,其混凝土动态强度的标准值可较其静态标准 值提高20%,相应的材料性能分项系数可取为1.5;其动态弹性模 量标准值可较其静态标准值提高50%;其动态抗拉强度的标准值 可取为其动态抗压强度标准值的10%o

5.6.3在混凝土水工建筑物的抗震稳定计算中,地基岩体的动态 变形模量可取其静态变形模量;当采用动力法计算其地震作用效 应时,地基岩体及混凝土和地基间的动态抗剪强度参数的标准值 均可取其静态抗剪断参数的标准值。当采用拟静力法计算其地震 作用效应时,地基岩体及混凝土和地基间的动态抗剪强度参数的 标准值均应取其静态抗剪强度参数的均值。

5.7.1各类水工建筑物在综合了静、动态作用下最不利组合下的

抗震强度和稳定应满足承载能力极限状态设计公式(5.7.1),否则 应进行专门论证。

1 ( f )

5YQQk,ak) W —R —jCIk (5.7.1)

Yd ∖Ym 丿

式中:Zo——结构重要性系数,应按GB 50199 «水利水电工程结 构可靠度设计统一标准》的规定取值;

ψ——设计状况系数取0.85; 结构的作用效应函数; 永久作用的分项系数; 永久作用的标准值; 可变作用的分项系数; 可变作用的标准值; 地震作用的分项系数,取1.0; 地震作用的代表值; 几何参数的标准值;

承载能力极限状态的结构系数; 结构的抗力函数;

Λ ——材料性能的标准值;

ZW——材料性能的分项系数。

5.7.2各类水工建筑物在地震作用下应验算的极限状态及其相应 的结构系数均应按本规范相应建筑物章节中的有关规定采用。

5.7.3与地震作用组合的各种静态作用的分项系数和标准值,应 按各类建筑物相应的设计规范规定采用。凡在这些规范中未规定 分项系数的作用和抗力,或在抗震计算中引入地震作用的效应折 减系数时,分项系数均可取为1.0。

5.7.4钢筋混凝土结构构件的抗震设计,在按本规范确定地震作 用效应后,应按DL/T5057《水工混凝土结构设计规范》进行截面 承载力抗震验算。当采用动力法计算地震作用效应时,应取地震

作用的效应折减系数为0.35o当采用拟静力法计算钢筋混凝土结 构构件的地震作用效应时,应按在地震惯性力中计入地震作用的 效应折减系数0.25的规定。

5.7.5材料动态性能的分项系数值可取为其静态作用下的值。

5.8.1在水工建筑物附属结构的地震作用效应计算中,当附属结 构和主体结构的质量比值An及基本频率比值人广,符合下列条件 之一时,附属结构与主体结构可不作耦联分析:

1 歸 <0.01;

2 0.01≤4 ≤0.1 且/I/ 0.8或人广 31.25。

5.8.2不作耦联分析的附属结构,可取与主体结构连接处的加速 度作为附属结构地震作用效应计算屮的地震动输入。

5.8.3当不作耦联分析的附属结构和主体结构可视为刚性连接时, 附属结构的质量应作为主体结构的附加质量。

5.9.1地震主动动土压力代表值可按公式(5.9.1-1)计算,并应取 公式(5.9.1』)中按" + ”、”号计算结果中的大值。

S+ 0 Hil±gq∕g)C, (5.9.1-1)

J=----My)(5.9.1-2)

COSΘe COS ψx COS(J + % + 3e)(↑ + √Z

Z— sin(8 + 0)sin0-a—%) (59 ɪ,ɜ)

CoS($ + "] + θe) C0S("2 -ψ↑)

式中:FE——地震主动动土压力代表值;

%——土表面单位长度的荷重;

W∖--⅛ 土墙面与垂直面夹角;

ψ2——土表面和水平面夹角;

H——土的高度;

γ——土的重度的标准值;

φ——土的内摩擦角;

θ 地震系数角,θ — tan-1 ; g±轲

——挡土墙面与土之间的摩擦角;

g——地震作用的效应折减系数,动力法计算地震作用效 应时取1.0;拟静力法计算地震作用效应时一般取 为0.25,对钢筋混凝土结构取为0.35。

5.9.2地震被动动土压力应经专门研究确定。

6.1.1抗震计算应包括抗震稳定计算、永久变形计算、防渗体安 全评价和液化判别等内容,结合抗震措施,进行抗震安全性综合 评价。

6.1.2对土石坝的抗震稳定计算,一般采用拟静力法计算地震作 用效应。符合下列条件之一时,应同时采用有限元法对坝体和坝 基的地震作用效应进行动力分析后,综合判断其抗震稳定性。

1设计烈度Vn度且坝高150m以上;

2设计烈度训、IX度且坝高70m以上;

3覆盖层厚度超过40m或坝基中存在可液化土层时。

6.1.3 土石坝采用拟静力法计算地震作用效应并进行抗震稳定计 算时,宜采用基于计及条块间作用力的滑弧法按本规范5.7.1条的 规定进行验算,其计算公式见附录A。对于有薄软粘土夹层的地 基,以及薄斜墙坝和薄心墙坝,可采用滑楔法计算。

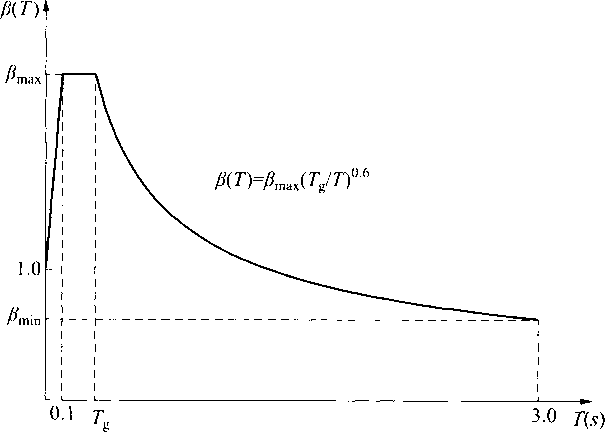

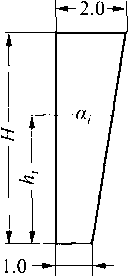

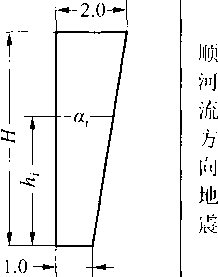

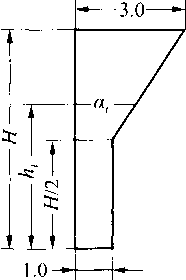

6.1.4 土石坝采用拟静力法计算地震作用效应并进行抗震稳定计 算时,质点/的地震惯性力的动态分布系数,应按表6.1.4的规定 采用。表中S在设计烈度VII、VIlI、IX度时,分别取3.0、2.5、2.0。

6.1.5 土石坝采用拟静力法计算地震作用效应并进行抗震稳定计 算时,1、2级土石坝,宜通过动力试验测定土体的动态抗剪强度。

当动力试验给出的动态强度高于相应的静态强度时,应取静态强 度值。

黏性土和紧密砂砾石等非液化土在无动力试验资料时,可采 用静态有效抗剪强度指标,对堆石、砂砾石等粗粒无黏性土,宜

采用考虑围压影响的非线性静态抗剪强度指标。

表6.1.4 土石坝坝体地震惯性力的动态分布系数

|

坝高H≤40m |

坝高H > 40m |

|

p*--ɑm-- | |

|

∏r∕ | |

|

I J |

1a,~∕ |

|

” TW |

工 F----1 l∙0+(αnιT)∕3 |

|

P / |

“'/ |

|

/ |

W / |

|

/ |

? / |

|

ι∙o--R- |

1.0」--V ‘ |

6.1.6采用有限元法进行土石坝地震作用效应的动力分析时,宜 按以下要求进行:

1按材料的非线性应力-应变关系计算地震前的初始应力 状态。

2通过材料动力试验测定动力变形、动力残余变形和动强度 等动力特性参数,并结合工程类比选用。

3按材料的非线性动应力-应变关系进行地震反应分析。

4根据地震作用效应计算沿潜在滑裂面的抗震稳定性,以及 计算由地震引起的坝体永久变形。

5根据地震反应分析成果,从稳定、变形、防渗体安全、液 化判别等方面,按6.1.11条要求进行抗震安全性综合评价。

6.1.7材料动力试验用料应具有代表性,试验条件应能反映坝体 和坝基土体密度状态和固结应力状态。有条件时,宜采用室内试 验和现场测试相结合的方式确定土体的动力特性参数。

6.1.8对坝体的永久变形计算,宜采用包括残余体应变和残余剪 应变影响的残余变形计算方法。

6.1.9对于面板堆石坝,其动水压力可按本规范7.1.12条~7.1.14 条的规定确定。

6.1.10采用计及条块间作用力的条分法时,其结构系数不应小于 1.2o采用不计条块间作用力的条分法进行抗震稳定计算时,其结 构系数不应小于l.lo

6.1.11根据动力计算结果进行抗震安全评价,宜按以下要求进行: 1根据滑动面的位置、深度、范围及稳定指标超限持续时间 和程度等,综合评判坝坡的抗滑稳定性及其对大坝整体安全性的 影响。

2给出坝体及地基局部剪切破坏(或液化破坏)的分布范围, 评价其引发整体破坏的可能性。

3残余变形计算应给出坝体残余变形的量值和分布规律,并 根据最大震陷率和变形的不均匀程度等综合评价大坝及防渗体的 抗震安全性。

6.1.12当需对大坝进行最大可信地震作用下的抗震安全性论证 时,应建立反映大坝一地基一库水系统相互作用的有限元模型, 应采用非线性动力本构模型并通过材料动力试验确定计算参数, 并应考虑坝体地震残余变形对防渗体的应力变形等的影响。对于 属3.0.6条规定范围内的重要土石坝,应根据计算分析和模型试验 结果,结合工程类比,按照不发生库水失控下泄灾变的设防要求, 进行综合评价。

6.2.1强震区修建土石坝,宜采用直线或向上游弯曲的坝轴线, 不宜采用向下游弯曲、折线形或S形的坝轴线。

6.2.2设计烈度为训、IX度时,宜选用堆石坝,防渗体不宜采用 刚性心墙的型式。选用均质坝时,应设置内部排水系统,降低浸 润线。

6.2.3强震区土石坝的安全超高应包括地震涌浪高度和地震沉 陷,可按下列原则确定:

1根据设计烈度和坝前水深,取地震涌浪高度为0.5m~

1.5mo

2设计烈度为VI!、Vn1、IX度时,安全超高应计入坝体和地基 的地震沉陷。

3对库区内可能因地震引起库岸大体积崩塌和滑坡等形成 的涌浪,应进行专门研究。

6.2.4设计烈度为训、IX度时,宜加宽坝顶,放缓上部坝坡。坡 脚可采取铺盖或压重措施,上部坝坡可采用浆砌块石护坡,上部 坝坡内可采用钢筋、土工合成材料或混凝土框架等加固措施。

6.2.5应适当提高强震区土石坝防渗体的抗震指标,特别是在地 震屮容易发生裂缝的坝体顶部、坝体与岸坡或混凝土等结构的连 接部位。防渗体与岸坡或混凝土结构的结合面不宜过陡,变坡角 不宜过大,不得有反坡和突然变坡;应适当加厚防渗体及其上、 下游面反滤层和过渡层。

6.2.6应选用抗震性能和渗透稳定性较好且级配良好的土石料筑 坝。均匀的中砂、细砂、粉砂及粉土不宜作为强震区筑坝材料。

6.2.7对于粘性土的压实功能和压实度以及堆石的填筑干密度或 孔隙率,应按DL/T 5395和DL/T5016有关条文的规定执行。设 计烈度为训、IX度时,宜采用其规定范围值的高限。

6.2.8对于无黏性土的压实,要求浸润线以上材料的相对密度不 低于0.75,浸润线以下材料的相对密度应根据设计烈度大小适当 提高;对于砂砾料,登大于5mm的粗粒料含量小于50%时,应保 证细料的相对密度满足上述对无黏性土压实的要求,并按此要求 分别提出不同含砾量的压实干密度作为填筑控制标准。

6.2.9 1、2级土石坝,不宜在坝下埋设输水管。当必须在坝下埋 管时,宜采用钢筋混凝土管或铸铁管,且宜置于基岩槽内,管顶 不高于坝底,管外回填混凝土;应做好管道连接处的防渗和止水, 管道的控制闸门应置于进水口或防渗体上游端。管道出口和接头 处做好反滤设计。

6.2.10地震区土石坝存在可液化地层或软黏土地基时,宜按第

4.2.7或4.2.9条的规定进行处理。

6.2.11对于混凝土面板堆石坝,还宜采用以下抗震工程措施:

1加大垫层区的厚度,加强其与地基及岸坡的连接。当岸坡 较陡时,适当延长垫层料与基岩接触的长度,并采用更细的垫 层料。

2在河床中部面板垂直缝内填塞沥青浸渍木板或其他有… 定强度和柔性的填充材料。

3适当增加河床中部面板上部的配筋率,特别是顺坡向的配 筋率。

4分期面板水平施工缝垂直于面板,并在施工缝上下一定范 围内布置双层钢筋及箍筋。

5采用变形性能好的止水结构,并减少其对面板截面面积的 削减。

6适当增加坝体堆石料的压实密度,重视地形突变处的压实 质量。

7坝体用软岩、砂砾石料填筑时,设置内部排水区,保证排 水通畅,在下游坝坡一定区域内采用堆石填筑。

7.1.1对重力坝的抗震计算,应进行坝体强度及沿建基面的整体 抗滑稳定分析。对于碾压混凝土重力坝,还应进行沿碾压层面的 抗滑稳定分析。

7.1.2对重力坝的抗震分析,一般可取不同类型坝段的最高坝段, 按单个坝段进行。对于整体作用显著的重力坝,宜进行全坝段整 体分析。

7.1.3重力坝抗震计算可采用动力法或拟静力法。对于工程抗震 设防类别为甲类,工程抗震设防类别为乙、丙类但设计烈度Vin度 及以上的或坝高大于70m的重力坝的地震作用效应应采用动力法 计算。

7.1.4对重力坝沿建基面的整体抗滑稳定及沿碾压层面的抗滑稳 定分析,应按刚体极限平衡法中的抗剪断强度公式计算。对深层 抗滑稳定问题,应以基于等安全系数法(又称等K法)的刚体极 限平衡法为基本分析方法。对于地质条件复杂的重力坝,宜补充 进行非线性有限元法分析。

7.1.5坝高大于70m的重力坝,其强度安全应在动、静力的材料 力学法计算的同时,采用有限元法分析。对于工程抗震设防为甲 类,或结构复杂,或地质条件复杂的重力坝,进行有限元法分析 时应考虑材料等非线性影响。对于应进行最大可信地震作用下抗 震计算的重力坝,应采用计入坝体和地基非线性特性的有限元法 进行专门研究。

7.1.6重力坝的动力分析方法应采用振型分解法,对于抗震设防

类别为甲类的重力坝,应增加非线性有限元法的计算评价。

7.1.7在设计地震作用下,采用动力法验算重力坝坝体强度及坝 基面、碾压混凝土层面的抗滑稳定,当采用材料力学法或采用有 限元法计算并按等效应力处理时,抗压和抗拉结构系数分别不应 小于1.3和0.7。坝基面、碾压混凝土层面的抗滑稳定结构系数不 应小于0.65,或采用时程分析法进行进一步论证。

7.1.8用动力法验算重力坝沿坝基内深层滑动面的抗滑稳定时, 岩体的抗剪强度参数应取静态均值,其分项系数应取为1.0,深层 抗滑稳定的结构系数不应小于1.4,或采用时程分析法进行综合分 析评判O

7.1.9采用时程分析法对大坝沿建基面或碾压层面、坝基深层滑 动面的抗震稳定性进行综合评判时,应按如下步骤:

1在每一时间步内,按刚体极限平衡法计算坝基深层滑动面 抗震稳定的结构系数,给出整个地震过程中结构系数随时间变 化的时程,应以该时程中结构系数的最小值评价其滑动抗震稳 定性。

2若结构系数时程中的最小值不满足7.1.7条或7.1.8条规 定的要求时,应根据稳定指标超限的持续时间和程度,综合评判 大坝的抗滑稳定性。

7.1.10当需进行大坝在最大可信地震作用下抗震安全性论证时, 应建立反映大坝一地基一库水系统的有限元模型,综合考虑远域 地基辐射阻尼效应、坝体混凝土和近域地基岩体的材料非线性等 因素的影响,适当确定计算参数,进行计算分析。对于属3.0.6条 规定范围内的重要重力坝,应根据计算分析和模型试验结果,结 合工程类比,对不发生库水失控下泄的灾变的设防要求进行综合 评价。

7.1.11采用拟静力法计算重力坝地震作用效应时,各质点水平向 地震作用代表值应根据5.5.9条规定进行计算,其中地震惯性力的 动态分布系数应按式(7.1.11)确定。

4 J÷yw

n CT

7=1 Cr E

式中:YI--坝体计算质点总数;

H——坝高,溢流坝应算至闸墩顶;

hl. hj——分别为质点,、丿的高度;

GEJ——集中在质点j的重力作用标准值;

GE——产生地震惯性力的建筑物总重力作用的标准值。

7.1.12采用拟静力法计算重力坝地震作用效应时,水深//处的地 震动水压力代表值应按公式(7.1.12-1)计算。

Pw = ahξψ(h)pWHQ (7.1.12-1)

式中:P(Zz)——作用在直立迎水坝面水深/2处的地震动水压力 代表值;

WS —— 水深/7处的地震动水压力分布系数,应按表 7.1.12的规定取值;

PW--水体质量密度标准值;

HQ——水深。

单位宽度坝面的总地震动水压力作用在水面以下0.54Ho处, 其代表值应按公式(7.1.12-2)计算。

FQ=O.65ahξpwH^ (7.1.12-2)

表7.1.12重力坝动水压力分布系数

|

心) |

h∕H. |

W) | |

|

0.0 |

0.00 |

0.6 |

0.76 |

|

0.1 |

0.43 |

0.7 |

0.75 |

|

0.2 |

0.58 |

0.8 |

0.71 |

|

0.3 |

0.68 |

0.9 |

0.68 |

|

0.4 |

0.74 |

1.0 |

0.67 |

|

0.5 |

0.76 |

7.1.13与水平面夹角为。的倾斜迎水坝面,按公式(7.1.12-1)计 算出的动水压力代表值应乘以折减系数

亿二 W90 (7.1.13)

式屮:ηc——动水压力折减系数;

θ--迎水坝面与水平面的锐角夹角(°)。

迎水坝面有折坡时,若水面以下直立部分的高度等于或大于 水深的…半时,可近似取作直立坝面,否则应取水面点与坡脚点 连线代替坡度。

7.1.14采用动力法时,可将式(7.1.14)计算的地震动水压力折 算为与单位地震加速度相应的坝面径向附加质量

PWw = IahPW(7.1.14) O

7丄15采用拟静力法验算重力坝坝体强度和坝基面、碾压层面及 深层滑动而的抗滑稳定时,抗压、抗拉强度的结构系数应分别不 小于2.80和2.10,抗滑稳定的结构系数应不小于2.70o

7.2.1重力坝布置时,坝轴线宜取直线。

7.2.2重力坝的体型应简单,坝坡避免突变,顶部折坡宜取弧形。 坝顶不宜过于偏向上游。宜减轻坝体上部重量、增大刚度,并提 高上部混凝土强度等级或适当配筋。

7.2.3坝顶宜采用轻型、简单、整体性好的附属结构,应力求降 低高度,不宜设高耸的塔式结构,宜加强溢流坝段顶部交通桥的 连接,并增加闸墩侧向刚度。

7.2.4地基中的断层、破碎带、软弱夹层等薄弱部位应采取工程 处理措施,并适当提高底部混凝土等级,必要时在上游坝踵部位 适当铺设黏土铺盖。

7.2.5重力坝坝体的断面沿坝轴线方向分布有突变,或纵向地形、 地质条件突变的部位,应设置横缝,宜选用变形能力大的接缝止 水型式及材料。

7.2.6对于工程抗震设防类别为甲类的重力坝,当设计地震加速 度大于0.2g时,宜在各坝段间横缝设置键槽或采取灌浆措施,加 强大坝整体性。加强横缝止水设计,选用变形能力大的接缝止水 型式及止水材料。

7.2.7重力坝孔口周边、溢流坝闸墩与堰面交接部位等抗震薄弱 部位应加强配筋。

8.1.1拱坝抗震计算应包括设计地震作用下的坝体强度和拱座稳 定分析。对于需进行在最大可信地震作用下抗震计算的拱坝,还 应进行坝体和地基系统的变形分析。

8.1.2拱坝抗震计算可采用动力法或拟静力法。对于工程抗震设 防类别为甲类,工程抗震设防类别为乙、丙类但设计烈度Vnl度 及以上的或坝高大于70m的拱坝的地震作用效应应采用动力法 计算。

8.1.3坝高大于70m的拱坝,其强度安全应在以动、静力的拱梁 分载法进行计算的同时,采用有限元法分析。对于抗震设防类别 为甲类,或结构复杂,或地质条件复杂的拱坝,在进行有限元法 分析时应考虑材料等非线性。

8.1.4拱坝的动力分析方法应采用振型分解法,对于工程抗震设 防类别为甲类的拱坝,应增加非线性有限元法的计算评价。

8.1.5拱坝水平向地震动水压力代表值可按式(7.1.14)计算值的 1/2取值,其中HO为计算截面的水深。釆用拟静力法分析时,水 平向地震动水压力代表值还应乘以8.1.13规定的动态分布系数% 和地震作用的效应折减系数&。采用动力法分析时,可将水平向 单位加速度作用下的地震动水压力值折算为相应的坝面径向附加 质量。

8.1.6在设计地震作用下采用动力法验算拱坝坝体强度时,其抗 压、抗拉强度结构系数应分别不小于1.30和0.70θ

8.1.7在设计地震作用下拱座稳定分析应按刚体极限平衡法中的

抗剪断公式计算。

8.1.8设计地震作用下拱坝拱座(包括重力墩)稳定的抗震计算 可按以下各项规定并符合8.1.9-8.1.10条规定的要求进行,也可 采用多种方法进行对比后综合评定。

1在确定可能滑动的岩块后,按坝体静、动力计算的最不利 组合成果确定拱端的最大推力及方向。

2在确定可能滑动岩块本身的地震惯性力代表值时,应按式 (5.5.9)计算,式中α值取为1.0。当拱端推力的最大值采用动力 法确定时,岩块地震惯性力的作用效应折减系数S应取为1.0,并 假定岩块的地震惯性力代表值和拱端推力的最大值的发生时刻相 同。计算岩块地震惯性力时,地震作用的基岩峰值加速度各分量 的最大值应分别按如下情况进行遇合:

1) 当地震加速度横河向分量取设计值时,其顺河向分量 和竖向分量均取设计值的1/2;

2) 当地震加速度顺河向分量取设计值时,其横河向分量 和竖向分量均取设计值的1/2;

3) 当地震加速度竖向分量取设计值时,其顺河向分量和 横河向分量均取设计值的l∕2o

3根据可能滑动岩块的几何特性,选择不随时间改变的最不 利滑动模式。

4不计地震作用下岩体内渗透压力变化的影响。

8.1.9设计地震作用下采用动力法验算拱座岩体稳定时,岩体抗 剪断参数取静态均值,其分项系数取为1.0,抗滑稳定的结构系数 不应小于1.40;或采用时程分析法对拱座潜在滑动岩块的抗震稳 定性进行综合分析评判。

8.1.10采用时程分析法对拱座潜在滑动岩块的抗震稳定性进行 综合分析评判时,应按如下步骤:

1在设计地震动三个分量作用下,采用时程分析法计算拱端 静、动综合的合力时程,并与不计动力放大效应的岩体惯性力时

程一并作用于潜在滑动岩块。

2在每一时间步内,按刚体极限平衡法计算拱座岩体稳定的 结构系数,给出整个地震过程中结构系数随时间变化的时程,以 该时程中结构系数的最小值评价拱座抗震稳定性。

3若结构系数时程中的最小值不满足8.1.9条规定的要求时, 应根据稳定指标超限的持续时间和程度,综合评判拱座潜在滑动 岩块的抗滑稳定性及其对大坝整体安全性的影响。

8.1.11当需进行最大可信地震作用设防的重要拱坝抗震计算分 析中,应计入坝体横缝以及构成坝基内控制性滑裂面的接触非线 性、近域地基岩体中主要软弱带的材料非线性以及远域地基的辐 射阻尼效应等影响。对属于3.0.6条规定范围内的重要拱坝,应根 据计算分析和模型试验,结合工程类比,按不发生库水失控下泄 的灾变的设防要求,进行综合评价。

8.1.12采用8.1.11条的规定进行大坝抗震分析及评价时,可采用 坝体或基岩典型部位的变形随地震作用加大而变化的曲线上出现 拐点作为大坝地基系统整体安全度的评价指标,以此时的地震加 速度值与设计地震加速度的比值作为大坝不发生库水失控下泄的 灾变的安全裕度。

8.1.13采用拟静力法计算拱坝地震作用效应时,各层拱圈各质点 的水平向地震惯性力沿径向作用,其代表值应根据5.5.9条的规定 进行计算,其中动态分布系数坝顶取为3.0,最低建基面取为1.0, 沿高程方向线性内插,沿拱圈均匀分布。

8.1.14采用拟静力法验算对拱坝坝体强度和拱座稳定进行抗震 计算时,抗压、抗拉强度的结构系数应分别不小于2.80和2.10, 抗滑稳定的结构系数应不小于2.70o

8.2.1应合理选择坝体体形,改善拱座推力方向,减小在地震作 用下坝体中上部及接近坝基部分的拉应力区。双曲拱坝应校核向

上游的倒悬度,其顶部拱冠部宜适当倾向下游。

8.2.2应加强拱坝两岸坝头岸坡的抗震稳定性,避免两岸岩性和 岩体结构相差太大或座落在比较单薄的山头上。对地基内软弱部 位可采用灌浆、混凝土塞、局部锚固、支护等措施加固。顶部拱 座必要时采取加厚拱座、深嵌锚固等措施。应做好坝基、坝肩防 渗帷幕和排水措施,力求降低岩体内渗透压力,并避免压力隧洞 离坝肩过近。

8.2.3应加强坝体分缝的构造设计,尤其是分缝的止水、灌浆温 度控制及键槽设计,采用合适的止水片的形状及材料以适应地震 时接缝多次反复开合的特点。当计算表明地震作用下坝段间横缝 变形过大危及缝间止水结构安全时,宜研究采取坝体顶部布设减 振阻尼器、坝体上部布设跨缝钢筋等抗震措施。

8.2.4对拱坝坝面拉应力较大部位,特别是下游面中部受拉区, 可采取适当提高坝体局部混凝土等级、适当布置坝面抗震钢筋、 减轻顶部重量并加强其刚度等措施。在上游坝踵部位,必要时可 适当铺设粘土铺盖。

8.2.5坝顶宜采用轻型、简单、整体性好的附属结构并减小其突 出于坝体的尺寸。各溢流坝段的闸墩间,宜增设能传递拱向推力 的结构,应加强顶部交通桥等结构的连接部位,采取防止受震脱 落的措施。

9.1.1水闸的抗震计算应包括抗震稳定和结构强度验算。对闸室 和两岸连接建筑物及其地基,应进行抗震稳定计算;对各部位的 结构构件,应进行抗震强度计算。对非结构构件、附属机电设备 及其与结构主体的连接件,应进行抗震设计。

9.1.2水闸地震作用效应的计算可采用动力法或拟静力法。设计 烈度为VIl1、IX度的1、2级水闸或地基为可液化土的1、2级水闸, 应采用动力法进行抗震计算。

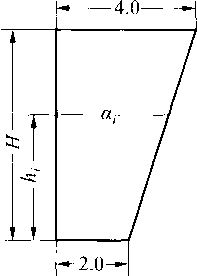

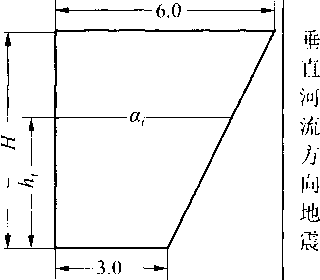

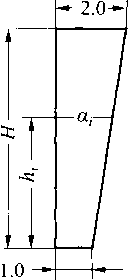

9.1.3采用拟静力法计算水闸的地震作用效应时,各质点水平向 地震惯性力代表值应根据5.5.9条规定进行计算,其中地震惯性力 的动态分布系数%应按表9.1.3的规定取值。

表9.1.3水闸地震惯性力的动态分布系数%

水闸闸墩 闸顶机架 岸墙、翼墙

顺河流方向地震

竖向及顺河流方向地震

续表9.1.3

水闸闸墩 闸顶机架 岸墙、翼墙

垂直河流方向地震

垂直河流方向地震

注1:水闸坝底以下%取1.0。

注2: H为建筑物高度。

9.1.4采用动力法计算水闸地震作用效应时,应把闸室段作为整 体三维体系结构。

9.1.5宜计算弧形闸门的刚度对水闸结构抗震性能的影响并应对 其牛腿做动力分析。

9.1.6验算交通桥、工作桥的桥跨支座抗震强度时,简支梁支座 上的水平向地震惯性力代表值应按式(9.1.6)计算,横桥向水平 向地震惯性力代表值应由两端支座共同承受。

E = 1.5ahGEL / g (9.1.6)

式中:GEL——结构重力作用标准值。对于固定支座,取一孔桥跨 上部结构的自重;对于活动支座,为一孔桥跨上部 结构自重的1/2 o

9.1.7作用在水闸上的地震动水压力的代表值可按7.1.12条、

7.1.14条规定计算。采用动力法时,可将式(7.1.14)计算的动水 压力折算为与单位地震加速度相应的迎水面附加质量考虑。

9.1.8作用在水闸边墩或岸墙、翼墙上的地震主动动土压力的代 表值,可按5.9.1条规定计算。

9.1.9水闸建筑物各部件的结构强度,应按5.7.4条进行抗震验 算,并符合《水闸设计规范》(SL265)的其他有关规定,应校核 地震时水闸各部位结构变形对闸门及启闭设备运行的影响。

9.1.10沿水闸基础底面的抗滑稳定,应按本规范确定地震作用效 应,并符合SL265的其他有关规定。当采用动力法进行水闸的抗 震稳定计算时,应采用与强度验算相一致的地震作用效应。

9.1.11对岩基上的水闸,用动力法或拟静力法验算其沿基础底面 或闸基浅层的抗滑稳定时,可分别参照7.1.7或7丄15的规定;对 土基上的水闸,采用拟静力法验算其沿基础底面或闸基浅层的抗 滑稳定时,结构系数应取1.2。

9.2.1水闸地基采用桩基时,应做好桩基与闸底板的连接及防渗 措施,底板可设置防渗墙、齿墙、尾坎等措施,防止因地震作用 使地基与闸底板脱离而产生管涌或集中渗流。

9.2.2闸室结构的布置宜力求匀称,增强整体性。水闸的闸室宜 釆用钢筋混凝土整体结构。分缝止水结构应选用耐久并能适应较 大变形的型式和材料,关键部位分缝的止水措施应加强。

9.2.3宜从闸门、启闭机的选型和布置方面设法降低机架桥高度, 减轻机架顶部的重量。

9.2.4机架桥宜取框架式结构,并加强机架桥柱与闸墩和桥面结构 的连接,在连接部位宜增大截面及增加钢筋;当机架桥纵梁为预制 活动支座时,梁支座应采用挡块、螺栓联结或钢夹板连接等防止地 震时梁被震落的措施。机架柱上、下端在净高1/4范围内的箍筋应 加密。设计烈度为IX度时,在全部高度范围内的箍筋都应加密。

9.2.5为防止地震产生河岸变形及附加侧向荷载而引起的闸孔变 形,边墩的岸坡填土高度宜适当降低,避免在邻近边墩的岸边建 造房屋或堆放荷重。

9.2.6 1、2、3级水闸的上游防渗铺盖宜采用混凝土结构,并适当 布筋,做好分缝止水及水闸闸室下游和两岸渗流的排水措施。

10.1.1对设计烈度为IX度的地下结构或Vln度的1级地下结构,均 应验算建筑物和围岩的抗震安全和稳定性。对设计烈度为Vn度及 Vn度以上的地下结构应验算进出口部位岩体的抗震稳定。设计烈 度为Vn度及以上的土体内1级地下结构应验算建筑物的抗震安全 和建筑物地基的震陷。

10.1.2在地下结构的抗震计算中,采用场地地震动反应分析确定 场地最大位移量及其沿深度的分布。场地假定为水平成层介质, 采用一维波动分析,土体应采用非线性模型。岩基地表最大位移 量也可由加速度代表值和场地卓越周期推算,基岩面下50m及其 以下部位折半,50m以内可按线性变化。

10.13地下结构地震作用效应计算应采用反应位移法或反应加 速度法。计算模型应包含地下结构及一定范围的周围介质。

10.1.4对于岩基中隧洞直线段可按下列公式计算地震波传播引 起的轴向应力<⅞∖轴弯曲应力叫和剪切应力<⅞的代表值。

(10.1.4-1)

ahrQE

S

(10.1.4-2)

2πvs 式中:vs,——分别为围岩的压缩波和剪切波波速标准值;

E、G ——隧洞结构材料动态弹性模量和剪切模量标准值;

%——隧洞截面等效半径标准值。

10.1.5对于岩土体中隧洞直线段可按下列公式计算地震波传播

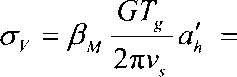

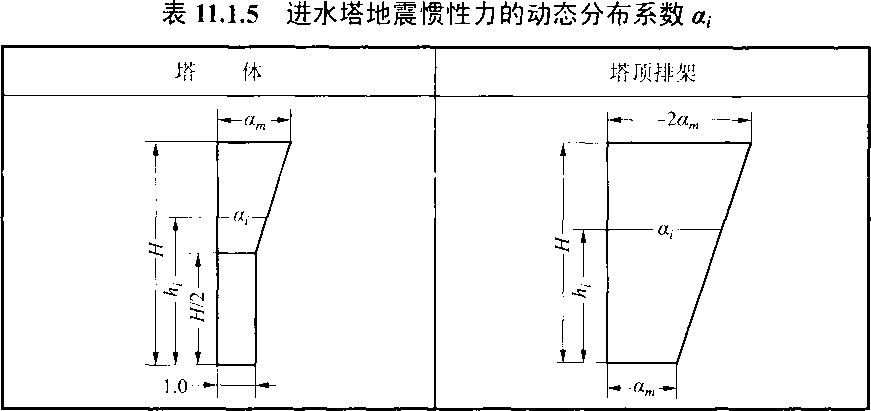

引起的轴向应力σN、轴弯曲应力σM和剪切应力σr的代表值。

(ea}

UJ

2πY

ɪj

(10.1.5-2)

(10.1.5-3)

2π) ɪ

(10.1.5-4)

(10.1.5-5)

式中:& ——为隧洞位置地基的水平加速度响应最大值;

Vh——为隧洞位置地基的水平速度响应最大值;

电、βM——分别为轴向应力’V、轴弯曲应力bʌʃ的折减系数;

EA, El——分别为隧洞结构的轴向刚度和轴弯曲刚度标准值;

Ku、K ——分别为隧洞轴向和垂直隧洞轴向单位长度地基刚 度系数标准值;

L ——为地震波视波长标准值。

10.1.6对于地形和地质条件变化复杂的地下结构,如地下厂房、

隧洞等深埋地下洞室及河岸式进、出口等浅埋洞室,其地震作用 效应宜采用空间结构分析计算模型,在计入结构与周围介质动力 相互作用的情况下进行专门研究。

10.2.1地下结构宜避开活动断裂和浅薄山嘴。避免过于靠近山坡 坡面和不稳定地段,尽量避开潜在液化砂土地基。在相同条件下, 尽量选取埋深较大的线路,远离风化岩层区。

10.2.2隧洞转弯半径及两条隧洞相交的角度不宜过小。

10.2.3在施工条件允许的条件下,尽量采取暗挖法施工。

10.2.4地下结构的进、出口部位宜布置在地形、地质条件良好的 地段。必要时,宜采取放缓洞口边坡、喷浆锚固或砌衬护面、洞 口适当外延等措施,进、出口建筑物应采用钢筋混凝土结构。

10.2.5加强衬砌与围岩的联合作用。

10.2.6地下结构的转弯段、分岔段、结构形式突变或周围介质突 变的连接段的结构宜设置防震缝。防震缝的数量、宽度和构造应 能满足结构变形和止水功能要求。

11.1.1进水塔的抗震计算应包括塔体应力或内力、整体抗滑和抗 倾覆稳定以及塔底地基的承载力的验算。对非结构构件、附属机 电设备及其与结构主体的连接件,应进行抗震设计。

11.1.2进水塔地震作用效应计算应采用动力法或拟静力法。对于 工程抗震设防类别为甲类或设计烈度Vnl度及以上或塔高大于 40m的非钢筋混凝土结构的进水塔宜采用动力法计算其地震作 用效应。

11.1.3进水塔地震作用效应的动力分析应考虑塔内外水体以及 地基的影响,并宜采用振型分解法。

11.1.4进水塔塔体抗震计算模式可以作为变截面悬臂梁采用材 料力学方法,或采用有限元法,但应与基本荷载组合分析时所采 用的计算模式相同。

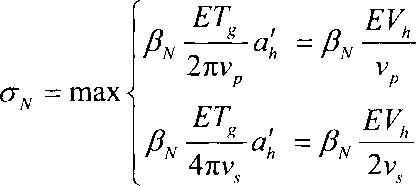

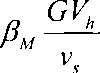

11.1.5采用拟静力法计算进水塔的地震作用效应时,各质点水平 向地震惯性力代表值应根据5.5.9条规定进行计算,其中GEI为集 中在质点,的塔体、排架及其附属设备的重力作用代表值,地震惯 性力的动态分布系数%应按表11.1.5的规定采用。当建筑物高度 H=Iom〜30m 时,am =3.0,当 H >30m 时,am =2.0o

11.1.6用动力法计算进水塔地震作用效应时,塔内外动水压力可 分别作为塔内外表面的附加质量考虑,按公式(11丄6)计算

/ VO.2

%(") = "")zvM -ɪ (11丄6)

式中:mw(h)——水深力处单位高度动水压力附加质量代表值; ψm{h)——附加质量分布系数,对塔内动水压力取0.72, 对塔外动水压力应按表11.1.6-1的规定取值; ηw——形状系数,塔内和圆形塔外取1.0,矩形塔塔外 应按表11.1.6-2的规定取值;

力——塔体沿高度平均截面与水体交线包络面积;

a——塔体垂直地震作用方向的迎水面最大宽度沿高 度的平均值。

表11.1.6-1附加质量分布系数"Zn

|

hl Hq |

n,(h) |

h∣ % |

叩h) |

|

0.0 |

0.00 |

0.6 |

0.59 |

|

0.1 |

0.33 |

0.7 |

0.59 |

|

0.2 |

0.44 |

0.8 |

0.60 |

|

0.3 |

0.51 |

0.9 |

0.60 |

|

0.4 |

0.54 |

1.0 |

0.60 |

|

0.5 |

0.57 |

表11.1.6-2矩形塔塔外形状系数久

|

alb |

7m |

alb |

L |

|

1/5 |

0.28 |

3/2 |

1.66 |

|

1/4 |

0.34 |

2 |

2.14 |

|

1/3 |

0.43 |

3 |

3.04 |

|

1/2 |

0.61 |

4 |

3.90 |

|

2/3 |

0.81 |

5 |

4.75 |

|

1 |

1.15 |

注:力为平行于地震作用方向的塔宽。

11.1.7用拟静力法计算进水塔地震作用效应时,可按公式 (11.1.7-1)直接计算动水压力代表值。

/ yθ∙2

FT 以)=ahξpwψ(h)ηwA ɪ (11.1.7-1)

)

式中:FTs ——水深力处单位高度塔面动水压力合力的代表值;

ψ(h)——水深处动水压力分布系数,对塔内动水压力 取0.72,对塔外动水压力应按表11.1.7的规定 取值。

作用于整个塔面的动水压力合力的代表值按公式(11.1.7-2) 计算,其作用点位置在水深0.42 H0处。

/ ∖-0∙2

FT 二 °∙5%机〃/% <11.1.7-2)

表11.1.7进水塔动水压力分布系数“(h)

|

h∕H0 |

〃(h) |

h∕∏0 |

"(h) |

|

0.0 |

0.00 |

0.3 |

0.79 |

|

0.1 |

0.68 |

0.4 |

0.70 |

|

0.2 |

0.82 |

0.5 |

0.60 |

续表11.1.7

|

h/HQ i |

"(h) |

h∕H0 |

"(h) |

|

0.6 |

0.48 |

0.9 |

0.20 |

|

0.7 |

0.37 |

1.0 |

0.17 |

|

0.8 |

0.28 |

11.1.8塔体前后水深不同时,各高程的动水压力代表值或附加质 量代表值可分别按两种水深计算后取平均值。

11.1.9相连成一排的塔体群,垂直于地震作用方向的迎水面平均 宽度与塔前最大水深比值Q / H°大于3.0时,水深/z处单位高度的 塔外动水压力按拟静力法的合力和按动力法的附加质量可分别按 下列各式计算。

Fτ(h) = l.l5abξpwayβζh (11.1.9-1)

%(∕0 = 1.75∕v√^ (H.1.9-2)

11.1.10动水压力代表值及其附加质量代表值在水平截面的分布, 对矩形柱状塔体可取沿垂直地震作用方向的塔体前后迎水面均匀 分布;对圆形柱状塔体可取按COSθi规律分布,其中Qi为迎水面i 点法线方向和地震作用方向所交锐角。动水压力和附加质量最大 分布强度可分别按下列各式计算。

2

FAh) = -FT(h) (11.1.10-1)

TIa 2

mg(h) = —mw(h) (11.1.10-2)

IIa

式中:Fθ{h)> mθ(h)--分别为动水压力和附加质量在水深h处

水平截面的最大分布强度,塔体前、后迎 水面的%。)应取同向。

11.1.11验算进水塔在地震作用下的抗滑和抗倾覆稳定以及塔底 地基承载力时,如地震作用效应是用动力法求得的,应乘以地震 作用的效应折减系数。

钢筋混凝土结构进水塔的截面承载力应按5.7.4条规定进行 抗震验算。在塔体的抗滑和抗倾覆稳定以及塔底地基承载力的抗 震验算中,应采用与强度验算相一致的地震作用效应。

11.1.12在地震作用下,塔基岩石性能的分项系数可取其静态作 用下的值,但动态承载力的标准值可取静态标准值的1.50倍。

11.1.13验算进水塔的抗滑稳定时,应按抗剪断强度公式计算。

11.1.14验算进水塔的地基承载力时,塔基面上的垂直正应力应 按材料力学方法计算。

11.1.15在抗震验算中,进水塔的抗滑稳定结构系数应不小于 2.70,此时,抗剪强度参数取静态均值,抗倾覆稳定结构系数应不 小于1.40;塔基面上平均垂直正应力和边缘最大垂直正应力的地 基承载力结构系数应分别不小于1.20和1.00o

11.2.1水头高、流量大的进水塔宜选用刚度大、抗倾覆能力及承 载力均较大、整体性好、对抗震有利的箱筒式结构。对框架式结 构应加强节点和支撑部件的强度和刚度,保证结构的整体性和足 够的抗扭刚度。

11.2.2进水塔塔身结构在满足运行要求的前提下,应力求简单对 称,质量和刚度变化平缓,减少应力集中,并有足够的侧移刚 度。沿塔高应适当设置有横向支撑,在截面突变处,宜加强支 撑的刚度。

11.2.3塔体宜修建在有足够承载能力的岩基上,并有适当埋置深 度,加强固结灌浆。

H.2.4岸边式进水塔的塔身与开挖岩体之间的空隙,宜进行回填。

11.2.5应减轻塔顶启闭机房重量。塔身与交通桥连接处及桥墩等 抗震薄弱部位,应增加桥面和塔顶搭接面积,采取柔性连接和防 止启闭机的交通桥地震时被震落等措施,并加强桥墩的抗震能力。

11.2.6进水塔群宜排列成行并相互连接,以增加横向刚度。

11.2.7对于1、2级进水塔,必须设置事故闸门。进口门槽应设 置不影响通风的挡板,防止地震时零星碎物掉入门槽影响闸门 启闭。

11.2.8混凝土进水塔的细部构造、材料及配筋要求等方面的抗震 构造措施应符合DL/T 5057的要求。

12.1.1明管可按拟静力法计算其地震作用效应。各质点水平向地 震惯性力代表值可按公式(5.5.9)计算。其中G位应为包括管道内 水体的集中在质点,的重力作用标准值。动态分布系数%应釆用 表12.1.1的规定。

表12.1.1压力管道地震惯性力的动态分布系数%

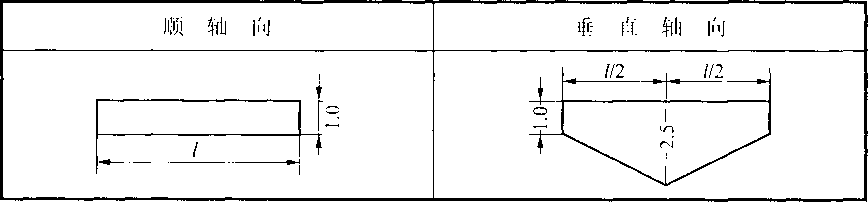

注:/为管道支承点间长度。

12.1.2压力钢管在地震作用下的强度和稳定可按DL5141《水电 站压力钢管设计规范》的规定验算。

12.1.3对重力坝坝内埋管,可不作抗震验算。

12.1.4水电站压力管道的管线,应选择坡面变化较平缓的坚实岩 基,避免高坎、深坑、崩塌、滑坡等地段。管线走向宜与地形坡 度方向一致。应防止地震时近厂房压力管道破损淹没厂房。

12.1.5明管的镇墩应设置在基岩上。置于土基上的支墩应采取基 础处理措施。宜适当缩短支墩间距、加大断面、增设锚筋,在应 力集中部位增加布筋。

12.1.6宜加大管道连接结构的柔性,防止地震时管道从支墩滑落。

12.1.7重力坝坝内埋管出口处的接头和连接构造应有良好的抗 震性能。

12.2.1厂房下部结构的抗震计算原则和方法同混凝土重力坝。

12.2.2在设计地震作用下厂房的整体抗滑稳定可按抗剪断强度 或抗剪强度公式计算,并按NB/T 35011《水电站厂房设计规范》 的有关规定执行。

12.2.3在设计地震作用下厂房地基面上的垂直正应力应按材料 力学方法计算。基岩承载力和地基面抗拉强度的验算应按NB/T 35011的有关规定进行,基岩动态承载力的标准值可取其静态标 准值的1.50倍。

12.2.4厂房上部结构的截面承载力应按5.7节有关规定进行抗震 验算,并应取下部结构顶部的加速度作为厂房上部结构的地震 输入。

12.2.5厂房水下部分的分缝型式及止水应满足抗震的要求,宜采 用抗震性能较好的止水材料和型式。

12.2.6厂房上部结构的抗震措施应按DL/T5057,以及GB 50011 《建筑抗震设计规范》的有关规定执行。

12.2.7岸边厂房宜选择在稳定岸坡和地基地质条件良好的地段, 厂房后坡宜避开高陡危崖及潜在的不稳定岸坡。厂房后岩石边坡 应开挖成稳定坡度,宜进行喷锚支护,并在厂房靠近岩坡侧设置 防护措施。

13.1.1设计烈度为Vn度及Vn度以上时,应同时考虑顺槽向、横槽向 和竖向的地震作用。

13.1.2对于1级渡槽,应建立考虑相邻结构和边界条件影响的三维 空间模型,采用动力法进行抗震计算。

对于2级渡槽,可对槽墩和其上部槽身结构,分别按悬臂梁和 简支梁结构单独采用动力法进行抗震计算。

对3级及3级以下渡槽的抗震计算,可对槽墩和槽身模型按5.5.9 条规定的拟静力法,分别进行抗震计算,其槽墩的地震惯性力的动态 分布系数可参照水闸的9.1.7条规定;其槽身的地震惯性力的动态分 布系数可参照水电站压力钢管的12.1.1条规定。

13.1.3采用桩基时,应考虑桩土相互作用影响。桩土相互作用可用 土体的等效弹簧模拟,参照JGJ94《建筑桩基技术规范》有关规定, 采用m参数法进行计算。

13.1.4 1、2级渡槽抗震计算中,应考虑槽体内动水压力的作用,动 水压力的计算公式见附录B。

13.1.5渡槽的动力分析一般可采用振型分解反应谱法求解。对于1 级渡槽,应按5.5.8条规定用时程分析法进行计算。

13.1.6渡槽场址存在顺槽向地质条件显著差异或地形特征突变时, 宜研究输入地震动空间变化的影响。

13.1.7采用动力法验算预应力钢筋混凝土渡槽槽体的截面承载力 时,地震作用的效应折减系数宜取1.0。

13.1.8河道内水体对槽墩的动水压力,其计算可按照GB50111《铁 路工程抗震设计规范》的有关规定执行。

13.2抗震措施

13.2.1对设计烈度为Vn度及Vn度以上的渡槽,宜在槽体与槽墩间 设置满足承载力要求的铅芯橡胶支座、球型抗震阻尼支座或抗震 型盆式支座等减、隔震装置。

13.2.2对渡槽设置减、隔震装置时,当下部支撑结构刚度较小且 地基场地土较软弱时,应考虑地震时可能引起渡槽结构共振等问题O 13.2.3槽墩顶部应设置防止槽体的横向跌落的挡块。槽体端部在 墩台上应留有防止槽体纵向滑脱的足够搭接长度。

13.2.4槽体端部与支座连接处、桩基顶部均应适当增加配筋。

13.2.5对相邻跨段槽体之间的止水结构,应选择满足抗震要求的 型式和材料。

14.1.1升船机塔柱的抗震计算应包括变形、强度校核、整体抗滑 稳定和抗倾覆稳定验算。

14.1.2设计烈度Vn度及以上时,应考虑竖向地震的影响。

14.1.3质量或刚度分布不均匀、不对称的结构,应研究其在水平 地震作用下的扭转效应影响。

14.1.4高度不超过30m的塔柱结构,可采用拟静力法计算其地 震作用效应,其地震惯性力的动态分布系数可参考进水塔的相关 规定。

14.1.5高度超过30m的塔柱结构应釆用振型分解反应谱法计算 其地震作用效应,对于1级塔柱结构宜进行时程分析法计算。

14.1.6对于齿轮齿条爬升式升船机,应考虑承船厢和承重塔柱结 构的动力相互作用,以及承船箱水体的动力流固耦合影响,钢结 构船厢内的动水压力值可参照13.1.4条规定确定。

14.1.7对塔柱进行动力分析时,当其结构与平衡重块有连接时, 应通过与导轮与导轨的刚度值相等的弹簧相连,进行动力耦合分 析。简化分析可将30%的平衡重质量附加于塔柱,模拟平衡重与 塔柱的相互作用。

14.1.8对升船机结构中的非结构构件、附属机电设备及其与结构 主体的连接件,应进行抗震设计。

14.2.1升船机塔柱结构宜选用刚度大,抗倾覆能力及承载力均较 大,整体性好,对抗震有利的箱筒式结构。不同类型基础上的塔 柱结构单元之间,宜设置防震缝。

14.2.2塔柱结构宜选择规则、对称的体形,力求其平面内的质量、 刚度及同类抗侧力构件的承载力分布均匀,并减少刚度中心与质 量中心的偏心距,避免相邻层间的刚度及抗侧力结构承载力突变。 14.2.3对升船机结构的设计,应使其在地震作用下具有明确简捷 的传力路径;沿传力路径的各构件及其节点不应发生脆性破坏, 且其中部分结构或构件的破坏,应不致使整个结构体系丧失承载 能力。

14.2.4对于齿轮齿条升船机,在船箱与塔柱耦合的导向机构上, 宜设置阻尼装置。

14.2.5附属于楼面、屋面结构上的非结构构件,以及楼梯间的非 承重墙体,应与主体结构可靠连接,避免地震时倒塌伤人或砸坏 重要设备。

14.2.6 安装在建筑物上的机械、电气设备系统的支座和连接部

件,应符合相关抗震要求。

14.2.7升船机塔柱细部构造、材料及配筋等方面的抗震构造措施 应符合DL/T5057的要求。

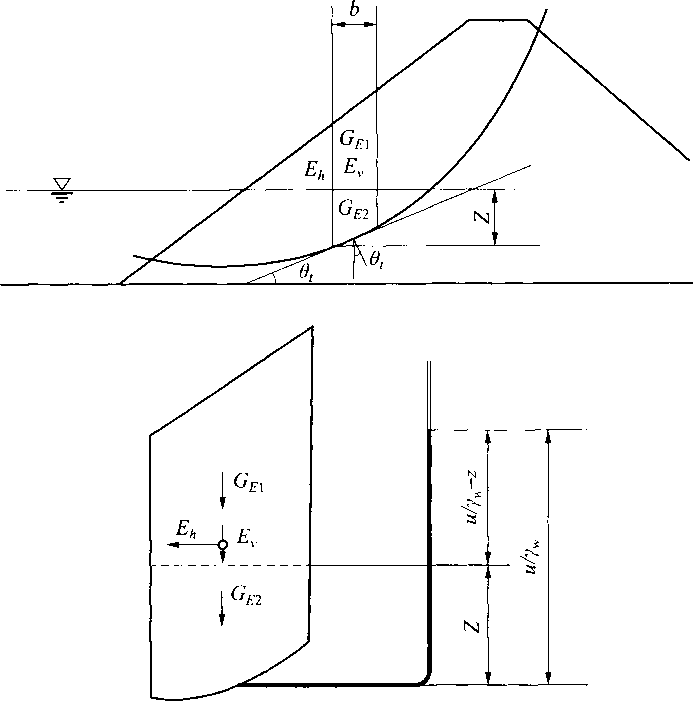

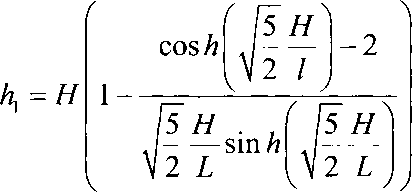

A.1采用计及条块间作用力的滑弧法(源自简化毕肖普法)时,可 按下列公式(A.l-l)、(A.1-2)确定坝坡抗震稳定的作用效应S代表 值和抗力&标准值,见图A。

图A圆弧滑动条分法计算示意图

S = ^GEi + Ge2 ±Ev)sinθl+M∕r (A.1-1)

R = » [(⅛ +⅛ ±^,v)sec^ -(w-∕vvz)⅛sec6>]^≡^ + -⅛sec^ >

I ∕/ /c J

[1 / (1 + tan θt tan φ I γR )∖

(A.l-2)

閃罕(1" (A.l-3)

一+ —PC r.f rc

CbSeeQ ZAIyIX

PC — 7-------------------------------------∑------ (A. 1 ・4)

[(GEl +GEl ±Ev)secθt -UbSeCθt]tanφ

A.2采用不计及条块件作用力的滑弧法(源自瑞典圆弧法)时,可 按下列式(A.2、)、式(A.2-2)确定坝坡抗震稳定的作用效应S 代表值和抗力R标准值。

S = ∑[(GEl +Ge2 ± EvJsing +Mhl r∖ (A.2-1)

R = ∑ j[(ɑfɪ +Ge2 ±Ev)cosθt -(U-χwz)bsecθt -Eh sinθt]^^- + -bsecθl > (A.2-2) 式中:GEl——条块在坝坡外水位以上部分的实重标准值;

Ge2——条块在坝坡外水位以下部分的浮重标准值;

Eh——作用在条块重心处的水平向地震惯性力代表值,即 条块实重标准值乘以条块重心处的ahξaι / g ; ah——水平向设计地震加速度代表值;

& ——地震作用效应的折减系数,一般取0.25;

%——质点的动态分布系数; g——重力加速度,取9.81m∕s2;

EV——作用在条块重心处的垂直向地震惯性力代表值,即 条块实重标准值乘以条块重心处的ahξaι∕3g,其 作用方向可向上(-)或向下( + ),以不利于稳定 的方向为准;

Mh——3对圆心的力矩;

r——滑动圆弧半径;

θt ——通过条块底面中点的滑弧半径与通过滑动圆弧圆 心铅直线间的夹角,当半径由铅直线偏向坝轴线时 取正号,反之,取负号;

b——滑动体条块宽度;

U--条块底面中点的孔隙水压力代表值;

Z ——坝坡外水位高出条块底面中点的垂直距离;

γw——水的容重;

C、φ——土体在地震作用下的凝聚力和摩擦角;

Z0——结构重要性系数,按GB 50199《水利水电工程结构 可靠度统一标准》的规定取值;

ψ——设计状况系数,按5.7.1条规定,取值0.85;

Ye——地震作用的分项系数,按5.7.1条规定,取值1.0;

几、7f ——土体抗剪强度指标的材料性能分项系数,∕c =1.2,

Zz =1.05 ,对于堆石、砂砾石等粗粒料非线性抗剪 强度指标(土体滑动面的摩擦角)的材料性能分项 系数可取∕r=l.l;

γd——结构系数。

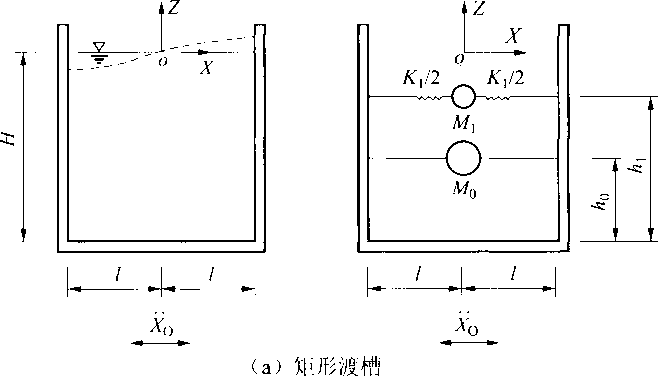

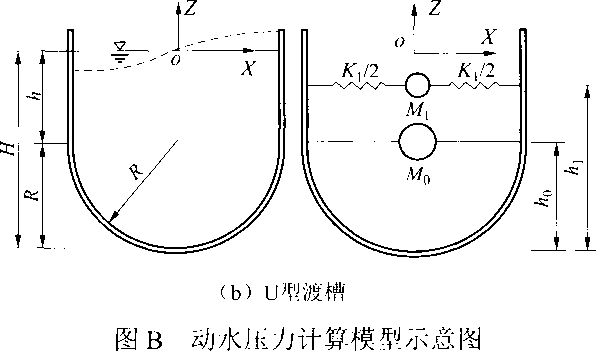

B.1在1级渡槽抗震计算中,作用在矩形或U型渡槽的顺槽向 各截面槽体内的动水压力可采用如图B所示模型,将其分为冲击 压力和对流压力两部分。

1 冲击动水压力

在横槽向水平地震作用下,槽体内冲击动水压力的作用,对 槽壁,可作为沿高程分布的固定于各侧壁上的水平向附加质量考

虑,当//〃W1.5时,按公式(B.l∙l)计算;当////>1.5时,按公 式(B.1-2)计算:

E =匹

Wh 21 H 2{H

J

5

(B.1-1)

Wh 2H

对槽底,当H//W1.5时,可作为随X变化的动水压力按公式

(B.1-3)计算:

Z 、M z λ√3 Pbh = ~awh(t)~

JI 匕

. h( /i X ) sin Λ √3 ——

"H丿

r ! \

COSA √3 —

I H)

式中:M——沿槽轴向单宽长度的水体总质量,对矩形渡槽 M=2pwHh 对 U 形渡槽 M=PWQhR+0.5箫);

awh(t)——各截面槽底中心处的水平向加速度响应值;

PW--水体质量密度;

H——槽内水深;

2J或2R——槽内宽度。

当////>1.5时,槽底的冲击动水压力按线性分布。

2对流动水压力

在横槽向水平地震作用下,对流动水压力的作用,可作为在 儿高度处与槽壁相连接的弹簧——质量体系考虑,其等效质量"1、 等效弹簧刚度Kl和高度知,对矩形渡槽分别按公式(B.l・4)、公式 (B.l-5)>公式(B丄6)计算:

乾=2相SJ扮血

El

"丿

对U型渡槽,其等效质量M、等效弹簧刚度K和高度 分别按公式(B.l・7)、公式(BL8)、公式(B.1-9)计算:

Λ∕1 0.571-

1.276

h

+ —

R

∖0.627

)

tan√O,331<2

I人丿」

Ki =

R 「 〈 Al0768

一绍2 =1.323 + 0.228 tanΛ 1.505 — g L I 时

- Z h ∖[4∙659 -0.105 tan⅛ 1.105∙^-

1-

ZTX 0.664 h

( ( h∖

0.394+ 0.097 sin Λ 1.534 一

________________I R丿

( h∖ COSh 1.534-

I IR丿

(B.1-7)

(B.1-8)

(B.1-9)

(B.1-10)

在竖向地震作用下,可只计入冲击动水压力的作用,对槽底, 可作为均布的固定于其上的竖向附加质量考虑,按下式计算:

C AM

mvw=°∙4 丁

对槽壁,可作为沿高程分布的水平向压力考虑,按下式计算,

各时刻作用在相对槽壁上的动水压力指向同一方向:

Z 、 M AM /、

PWV(Z,t) = OA--awv(t)cos —

/ kz /y 丿

式中:^(Z)——各截面槽底中心处的竖向加速度响应值。

B.2对于2级渡槽,在计算槽墩横槽向地震动水平分量响应时, 应将相邻两跨1/2跨度内的上部槽身结构和其中动水压力附加质 量,都作为连接在墩顶的附加集中质量。

在计算上部槽体时,当渡槽的H∕l<∖.5时,槽内在地震动水 平分量作用下的冲击动水压力作用可作为附加在槽壁九处的横槽 向附加集中质量,分别按(B.2-1)式和(B.2∙2)式计算。

MO=M

tan/zʌ/ɜ — H

I H)丿 7

当≡>1.5时,作用在γ >1.5以下的渡槽侧壁上均布的水 平向附加质量仍按式(B.1-2)修正,按线性分布的槽底冲击动水 压力也作相应修正。

对流动水压力的作用可作为在加高度处与槽壁相连接的弹 簧一质量体系考虑,其等效质量M、等效弹簧刚度K]和高度九 对矩形渡槽仍分别按式(B.1-4)〜式(B.1-6)计算。对U型渡槽 仍分别按式(B.1-7)〜式(B.l∙10)计算。

槽身结构底部连接支座处的地震动输入应取为槽墩顶部的加 速度响应值。

1为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不 同的用词说明如下:

(1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

(2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

(3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

(4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合…… 的规定”或“应按・•・・・・执行”。

GB 50011《建筑抗震设计规范》

GB 50111《铁路工程抗震设计规范》

GB 50199《水利水电工程结构可靠性设计统一标准》

GB 50287《水力发电工程地质勘察规范》

GB 18306《中国地震动参数区划图》

NB/T 30511《水电站厂房设计规范》

DL/T 5016《混凝土面板堆石坝设计规范》

DL/T 5057《水工混凝土结构设计规范》

DL 5141《水电站压力钢管设计规范》

DL/T 5353《水电水利工程边坡设计规范》

DL/T 5395《碾压式土石坝设计规范》

SL 265《水闸设计规范》

JGJ 94《建筑桩基技术规范》

中华人民共和国能源行业标准

水电工程水工建筑物抗震设计规范

NB 35047 — 2015

代替 DL 5073 — 2000

条文说明

NB 35047—2015《水电工程水工建筑物抗震设计规范》,经国 家能源局2015年4月2日以第3号公告批准发布。

本规范是在DL 5073—2000《水工建筑物抗震设计规范》的 基础上修订而成,上一版的主编单位是中国水利水电科学研究院, 参编单位是电力工业部昆明勘测设计研究院、电力工业部西北勘 测设计研究院、上海市水利工程设计研究院、大连理工大学和河 海大学,主要起草人员是:陈厚群、侯顺载、郭锡荣、苏克忠、 王钟宁、杨佳梅、卫明、林皋、方大凤、黄家森、李瓒、梁爱虎、 武清玺、王锡忠、师接劳。

本规范制定过程中,编制组在广泛调查、深入研究的基础上, 总结了水电工程水工建筑物抗震设计方面的实践经验,吸收了近 年来水电工程水工建筑物抗震研究方面所取得的科技成果,并征 求了有关设计和科研单位的意见。

为便于广大勘察、设计、施工、科研、学校等单位有关人员 在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《水电工程水工建筑 物抗震设计规范》编写组按章、节、条顺序编制了本规范的条文 说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进 行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是, 本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为 理解和把握规范规定的参考。

1.0.1本条简要说明制定本规范的目的,特别指明了要防止水工 建筑物地震破坏导致的次生灾害。

1.0.2本条规定了本规范的适用范围。国内外震害情况表明,水 工建筑物一般从Vn度开始出现地震损害。因此,各国都以VII度作 为抗震计算和设防的起点。但国内外也有Vl度地震造成水工建筑 物损害的实例,特别在一些施工质量较差的工程的薄弱部位。设 计烈度为6度时,抗震计算不会起控制作用,因此只要求对重要 水工建筑物参照本规范采取适当的抗震措施。设计烈度在IX度以 上的工程,国内外仅有个别实例,且都未经设计强震考验。又鉴 于我国主要水工建筑物的设计规范都仅适用于1、2、3级建筑物, 因此,本规范明确主要适用于设计烈度为VI、VII、W. IX度的1、 2、3级水工建筑物。对4、5级水工建筑物可参照使用。其中,土 石坝适用于碾压式均质坝、分区坝及人工防渗材料坝;混凝土坝 适用于常态或碾压混凝土实体重力坝、坝顶溢流重力坝、宽缝重 力坝、空腹重力坝、拱坝,支墩坝、浆砌石重力坝和浆砌石拱坝 等可参照使用;水闸适用于平原地区,但山区、丘陵区的泄水闸 可参照使用,溢洪道可参见重力坝和水闸有关规定使用;地下结 构适用于水工隧洞直段、埋设管道、地下厂房等大型洞室及河岸 式进、岀口等建筑物,调压塔可参照进水塔有关规定使用;厂房 包括河床式、坝后式、岸坡式水电站厂房,泵站厂房可参照使用。 各类建筑物的使用范围都是和其相应的设计规范相协调一致的。 对设计烈度高于IX度的水工建筑物或高度大于20Om或有特殊问 题的壅水建筑物,目前缺少较成熟的抗震经验,要求对其抗震安 全性进行专门研究论证后,报主管部门审查、批准。

1.0.3本条主要规定了确定水工建筑物设防水准的依据。GB 18306 «中国地震动参数区划图》应作为确定一般工程项目场地的 抗震设防水准及地震危险性宏观衡量尺度的依据。

GB 18306《中国地震动参数区划图》使用说明中规定,对重 大工程、特殊工程、可能产生严重次生灾害的工程应进行专门地 震安全性评价工作。鉴于重要高坝大库对国民经济建设中的重要 性及其地震灾变后果的严重性,其设计地震动峰值加速度和设计 烈度的设防水准需要依据在对工程场址地震地质条件作更深入勘 察的基础上,进行专门的场址地震安全性评价确定。

水电枢纽工程等级划分标准中规定,失事后果严重的主要建 筑物的级别可适当提高。鉴于壅水建筑物失事对下游的影响与其 水头有很大关系,因此,在地震基本烈度为VII度及Vn度以上地区, 对高度为IOOm-150m的2级大坝,其设计地震动峰值加速度和 设计烈度的设防水准,在经技术经济论证后,可依据专门的场址 地震危险性分析成果评定。

1.0.4水工建筑物抗震设防冃标是针对以设计烈度为指标的设防 标准的。水工建筑物,特别是水坝,遭受强震万一发生溃决,将 导致严重次生灾害,因此,设防目标首先要确保在遭遇设计烈度 的地震时,不发生严重破坏导致次生灾害。考虑到目前对地震规 律和水工建筑物地震破坏机理认识的局限性,以及我国的具体国 情,要在强震时完全避免某些局部损坏,将导致工程设计很不经 济,有些目前在技术上也有一定困难,因此,允许有轻微损坏, 但经一般处理后仍可正常运用。

3.0.1从工程抗震角度对水工建筑物划分工程抗震设防类别的目 的是,根据水工建筑物在有关等级划分标准中的级别和场地地震 基本烈度,对各类建筑物确定设计地震动峰值加速度和设计烈度 和选择抗震计算中地震作用效应的计算方法。

3.0.2 GB 18306《中国地震动参数区划图》给出的是均质的II类 场地土平坦地表的水平向地震动峰值加速度的分区值,并未考虑 地形和地基中含不同类别场地的影响。

对于基本烈度为Vl度及Vl度以上地区的1级壅水建筑物和可 能危及其安全的重要泄水建筑物,鉴于其使用年限大于一般建筑 工程,一旦遭受重大震害而失事,会导致不堪设想的严重次生灾 害后果,当前国内外地震预报工作尚属待解决的世界性难题、我 国近几十年来多次大震震级高于预期值的实际情况等因素,在我 国水工建筑物的设计实践中,历来都应根据其遭受震害的严重性, 在基本烈度基础上提高1度作为设计烈度,其相应的峰值加速度 的统计平均值提高一倍。

场地地震安全性评价给出的是,相应于不同年超越概率的、 在近地表半无限空间均质基岩中由地壳深处沿垂直于水平地表的 竖向传播到平坦地表的水平向地震动峰值加速度值。根据对实测 强震记录统计平均得到的结果,从统计意义上可以认为,地震动 两个水平分量的峰值及其相应的反应谱都大体上相同,竖向分量 峰值大体上相当于水平分量的2/3,并且通常这三个相互正交的分 量间是统计弱相关的。

从水平向地震动峰值加速度的涵义可见,它并未考虑地形和 地基中含不同类别场地土的影响,也与场址建筑物类型无关。因 此,如何正确理解并在抗震计算中采用设计地震动至关重要。

目前水工建筑物的抗震设计计算方法可分为拟静力法和动力 法两大类。对于拟静力法,规范中规定的各类建筑物的加速度动 态分布系数均针对建筑物建基面处。显然,对于拟静力法,各类 建筑物的设计地震加速度均作用于其建基面。采用动力法进行工 程结构的抗震计算时,主要包括将动力方程作为封闭系统的振动 问题求解和作为开放系统的波动问题求解两种方式。对于振动问 题,由于忽略了结构与地基的动力相互作用,因此,其设计地震 加速度作用在建筑物的建基面。目前在水工建筑物抗震计算中, 将近域地基作为刚性地基以及作为无质量弹性地基考虑时均属此 类情况。

对于大坝而言,由于坝体体积庞大,其与地基的动力相互作 用对大坝动力反应的影响显著。因此,对于重要大坝的抗震计算, 应考虑坝体一地基的动力相互作用,将坝体一地基作为开放系统 的波动问题进行求解,计入无限地基辐射阻尼效应进行波动分析。 目前计入辐射阻尼的方法主要有在近域地基的边界处设置人工透 射边界或黏弹性边界模拟地震动能量向无限远域的逸散。根据一 维波动理论,此时应取设计地震动的1/2作为入射地震动施加于 人工边界处。

在需要作专门的场地地震安全性评价的工程中,对1级壅水 和重要泄水建筑物,其设计地震动峰值加速度的概率水准,系根 据已有重要水利水电工程场地地震安全性评价结果,对基本烈度 提高1度的概率水准进行校准后确定的;对于抗震设防类别为乙 类的非壅水建筑物,其设防水准规定为50年内超越概率P50 ⅛ 0.05,较相应于基本烈度的超越概率水准有所提高;对其他建筑 物,其设计地震动峰值加速度概率水准,仍维持原规范的50年 内超越概率P50 ⅜ 0∙l,但规定其设计地震动峰值加速度不应低 于GB 18306《中国地震动参数区划图》中相应的地震动水平加速 度分区值。

2008年汶川地震后,国家相关部门提出了对于重大水利水电 工程确保其在最大可信地震作用下抗震安全的要求。为力求确保 1级壅水和重要泄水建筑物工程在坝址最大可信地震作用下不发 生地震失事灾变,本规范规定需要对此进行专门研究后提出抗震 安全专题报告。确定最大可信地震是分析评价工程抗震安全性的 首要前提。目前,国内外确定重要大坝工程最大可信地震地震动 通常有两种途径:一种是基于概率理论的坝址地震危险性分析方 法,通常取相应于重现期为IooOo年的峰值加速度作为最大可信 地震的地震动输入;另一种是确定性方法,即在对坝址地震动输 入贡献最大的潜在震源中,假设与其震级上限相应的地震,在沿 其主干断裂距坝址最近处发生,按点源的衰减关系求得坝址地震 动峰值加速度,作为最大可信地震的地震动输入。由于最大可信 地震为发生概率很小的事件,是由距坝址很近的区域性发震断层 引发的高震级地震,因而无论用上述那种方式确定的地震动输入, 都难以合理反映近断裂大震的地震动特征。近年来,针对最大可 信地震确定中存在的上述问题,本规范主编单位开展了深入研究 工作,取得了较显著的进展,并结合国内重大工程进行了初步验 证和应用。本条在上述研究成果基础上,对最大可信地震的峰值 加速度和反应谱的确定依据、方法,以及需计入地震动频率非平 稳性影响、上盘效应的情况做出了原则性规定,以期在针对此问 题研究的不断深化过程中、在更为合理的基础上评估重大工程不 发生严重地震灾变的抗震安全性。

3.0.3国内外已有不少水库发生水库地震实例,水库地震的发生 机制目前仍在探索中。已有震例的统计分析结果表明,坝高大于 Ioom和库容大于5亿H?的水库,发生水库地震的概率增大。鉴 于水库地震的这些特点,需进行专门的分析研究。对有可能发生 震级大于5级,或震中烈度大于Vn度的水库地震时,设计应要求 至少在水库蓄水前1年建设水库地震监测台网,进行水库地震监 测。蓄水前后的监测为研究其发展趋势和发生机理所必需。

3.0.4本条基于国内外已有的水工建筑物震害和工程抗震实践的 经验,提出了从总体概念上改善结构抗震性能的抗震设计基本原 则和要求。在各类建筑物的章节中,分别据此规定具体条文。

3.0.5本条对于有抗震设防要求的水工建筑物,提出了制定防震 减灾应急预案的要求,从而确保强震发生后,保障壅水建筑物快 速降低库水位、应急通信保障等应急措施的实施。应急预案的制 定应根据国家及行业相关规定执行。

3.0.6〜307大型水工建筑物如遭受震害,修复困难,应作为设 防重点。水工建筑物大多结构复杂,体积庞大,涉及结构和地基 的动力相互作用、结构和库水间的动力流固耦合影响。目前在抗 震计算中还难以完全了解结构的地震破坏机理和确切反映复杂的 实际条件。因此,国内外对高烈度区的重要水工建筑物多要求对 抗震计算进行动力模型试验验证,并提出坝体的强震观测设计。 这对于确保工程抗震安全、提高抗震设计水平是必需的。试验验 证和强震观测不仅针对结构本身,对拱坝等结构,还应重视坝肩 和坝基岩体等对结构抗震安全性至关重要的部位。

4.1.1国内外震害经验表明,有的建筑物震害是地震动效应直接 引起的结构破坏,有的则是地震引起的场地破坏和地基失效引起 或加剧的建筑物破坏,如地震引起的地震断裂将建筑物错断,地 震引起崩塌、滑坡导致建筑物被砸毁或涌浪引起漫坝事故,大面 积砂土液化和不均匀沉陷引起建筑物倾斜或倒塌等。因此水工建 筑物的场地,应在工程地质勘察和地震地质环境研究的基础上, 判别对建筑物抗震有利、一般、不利和危险地段,宜选择对建筑 物抗震有利和一般地段,避开不利与危险地段,未经充分论证不 得在危险地段进行建设,水工建筑物是难以抗御地震断裂的。

有利、一般、不利和危险地段的划分应按构造活动性、场址 地基和边坡稳定性及引发地震次生灾害危险性等进行综合评价。 对于水工建筑物,特别是大坝,其场址一般很难避开所有断层, 抗震设计中关心的是发震构造,即曾发生和可能发生破坏性地震 的地质构造,主要是晚更新世以来有活动的活动断层。评定发震 构造的明显标志包括:

1具有区域性断裂规模;

2晚更新世以来有活动迹象(如地层错断,阶地、冲沟错开 而形成断崖、断谷,较大的沉积厚度差异等);

3目前仍处于明显变形过程屮;

3

4历史上有M≥4 一级强震的震中分布;

4

5目前沿断裂带小震频繁。

发震断层带附近地表的错动取决于断层的规模,在强震时可 达数米,往往使位于其上的建筑物遭受很大破坏。对这类地震“抗 断”问题,已不属于抵御地震动振动的“抗震”问题,在抗震设 计中一般都难以考虑。原则上,水工建筑物特别是大坝工程的场 址,应避开有发震断层的地段。地面破坏的实例统计表明:场址 5km范围内有长度大于等于IOkm的活动断层及GB 18306《中国 地震动参数区划图》中峰值加速度^h≥0.4g的极震区才可能产生 一般难以处理的地震断裂和大规模崩塌、滑坡,故划入危险地段。 场址5km范围内有长度小于IOknl的活动断层及GB 18306《中国 地震动参数区划图》中峰值加速度0.3g≤67h<0.4g的地区,场址 地基和边坡稳定性较差,对水工建筑物抗震安全性影响较大,所 以划为不利地段。

4.1.2场地土类别划分与GB 18306《中国地震动参数区划图》及 GB 50011《建筑抗震设计规范》基本一致。应以满足水工建筑物 开挖处理要求后的覆盖层场地土等效剪切波速来进行场地土类型 划分。当剪切波速大于500m∕s的孤石、透镜体,应视同周围土 层。当土层中的硬岩夹层,应视为刚体,其厚度应从覆盖层土层 中扣除。

4.1.3对场地进行类别划分,主要是作为在抗震计算中选择设计 反应谱的依据。场地类别是场地条件的综合表征,除考虑表层土 软硬特征外,还应考虑覆盖层厚度的影响。因此,规范采用了以 土层剪切波速和覆盖层厚度作为评价指标的双参数分类方法。

本条中规定的场地分类方法主要适用于剪切波速随深度呈递 增趋势的一般场地,对于有较厚软夹层的场地,由于其对短周期 地震动具有抑制作用,可以根据分析结果适当调整场地类别和设 计地震动参数。

4.2.1本条提出了地基抗震设计的基本原则和方法。

4.2.2本条系对地基抗震设计的总体要求。对于坝、闸等壅水建 筑物的地基和岸坡,在地震作用下,除要求不发生失稳破坏和渗 透破坏,避免产生影响建筑物的有害变形外,还要求地基和岸坡 不发生地裂、错位、地陷、崩塌等破坏现象。

4.2.3本条规定了水工建筑物的地基和岸坡中出现断裂、破碎带 及层间错动等软弱结构面情况时的处理要求。

4.2.4本条是对水工建筑物地基和岸坡的防渗结构及其连接部位, 以及排水反滤结构等的抗震设计要求。

4.2.5本条是对水工建筑物存在不均匀地基情况时的处理要求。

4.2.6坝基饱和无黏性土和少黏性土的地震液化判别,应考虑土 层的天然结构、颗粒组成、松密程度、震前受力状态、边界条件 和排水条件以及地震震级和历时等因素,结合现场勘察和室内试 验成果,综合分析判定。

地基土的液化判别可分为初判和复判两个阶段,初判应排除 不会发生液化的土层。对初判可能发生液化的土层,应进行液化 复判。

当采用现行的GB 50287→006中的标准贯入击数法进行液 化复判时,其贯入击数临界值计算式与GB 50011—2003《建筑抗 震设计规范》相同。因此除了按GB 50287—2006《水力发电工程 地质勘察规范》的判别式进行判别外,也可按最新GB 50011《建 筑抗震设计规范》的标准贯入击数方法进行地震液化判别。与工 民建相比,水利水电工程一般地处山区偏远地区,不能直接采用 GB 50011《建筑抗震设计规范》地震分组结果,因此取地震分区 调整系数1.0o

NCr = 7Vo[ln(O.6< +1.5)-0. K ]ʌ^ɪ (1)

式中:NQ——液化判别标准贯入锤击数基准值,在设计地震动加 速度为 0.1g、0.15g、0.20g、0.3g、0.4g 时分别取 7、

10、 12、 16、 19;

ds--和土标准贯入点深度(m);

dw——地下水埋深(m);

PC——土的黏粒含量百分率(%),当小于3或为砂土时, 应采用3o

当需要进行砂土地震液化判别的工程正常运行工况与进行标 准贯入试验时贯入点深度和地下水位深度发生比较大的变化时, 需要对标准贯入击数进行校正。在实际使用中,经常有单位反映, 现行的GB 50287-2006 ≪水力发电工程地质勘察规范》中采用公 式 ^63.5 = Ky5« + θ∙K ÷0.7)/ « + 0.9< +0.7)对试验标准贯 入锤击数进行校正,若上覆有效应力增大,校正后的试验标准贯 入锤击数偏大,高估了土体的抗液化能力,导致液化判别结果偏 于不安全。若上覆有效应力减小,校正后的标准贯入锤击数偏小, 低估了土体的抗液化能力,导致液化判别结果过于保守。在对近 年来相关研究成果进行综合分析的基础上,结合实际工程中可能 遇到的砂层的状态,提出下面校正方法。

当工程正常运行时标准贯入点深度和地下水位深度与进行标 准贯入试验时的贯入点深度和地下水位深度不同时,实测标准贯 入击数还可按公式(2)进行校正,并按校正后的标准贯入击数作 为复判依据。

N = N'与 (2)

∖σv >

式中:σv——工程正常运行时标准贯入点有效上覆垂直应力,可 根据工程正常运行时标准贯入点深度以和地下 水位深度久算得。当地面淹没于水面以下时,dw 取零。

E——进行标准贯入试验时标准贯入点有效上覆垂直应 力,可根据标准贯入试验时标准贯入点深度d:和地 下水位深度g算得。

E取值不应小于35kPa,且不大于30OkPaO

4.2.7地基中的可液化土层,应查明分布范围,分析其危害程度, 根据工程实际情况,选择合理工程措施。具体工程措施很多,从 本质上可以归纳为以下几类:改变地基土的性质,使其不具备发 生液化的条件;加大、提高可液化土的密实度;改变其应力状态, 增加有效应力;改善排水条件,限制地震中土体孔隙水压力的产 生和发展;这些措施可以避免液化或减轻液化程度。封闭可液化 地基,可以消除或减轻液化破坏的危害性。

条文中所列的是较常用的方法。在进行选择时,需要考虑以 下问题:1)可行性;2)处理效果的检测和验证;3)造价; 4)其他(如环保等)可能需要关注的问题。

若液化土层埋深浅,工程量小,可采用挖除换土的方法,该 方法造价低、施工快、质量高,处理后要求相对密度达到0.8以 上。振冲加密法和重夯击实法可适应所有的可液化土,加密深度 可达Iom以上,可采用CPT (圆锥贯入试验)或SPT (标准贯入 试验)进行处理后的检测,最好能同时获得处理前后数据,并建 立场地的SPT与CPT的关系。振冲碎石桩,由于桩体有比桩周围 土高得多的剪切模量,桩体将分担大部分地震产生的循环剪应力, 使桩体周围的土体免受循环荷载作用影响,从而起到提高处理后 土的抵抗地震循环剪应力能力的效果。当桩的高径比大于3时, 碎石桩的变形将逐渐由弯曲变形而非剪切变形决定,碎石桩对桩 体周围的土体提供的保护效果将逐渐减小,作用主要体现为复合 地基强度的提高。作为深基础的桩体或柱体,依靠可液化土层以 下的深部地层承载,能减少或消除发生不可接受液化后沉降的可 能,安全可靠,但桩或柱基础不能防止由于侧向结构位移引起的 损害,需采取措施防止发生过大的侧向变形。填土压重可以增加 可液化土层上覆非液化层的厚度和有效应力,常用于土石坝上、 下游地基。围封液化土层和桩基主要用于水闸、排灌站等水工建 筑物,这类方法主要是防止发生大面积的侧向变形,而不能起到 减少局部变形或沉陷的作用。“5.12”汶川大地震中,大渡河上的 映秀湾等水电站厂房及各种设施遭受了严重毁坏,但地基经过围 封处理的闸坝没有发生明显震害。显然,还要保证围封结构自身 能在地震中不发生损坏。

4.2.8本条是国内判别软弱黏土层普遍采用的标准。

4.2.9若软弱黏土层的深度浅、工程量小,可采用挖除或置换的 方法。对土坝地基中的软弱黏土层可采用砂井排水,放缓坝坡, 加上、下游压重等措施。对闸基中的软弱黏土层,可采用预压、 固结、桩基或复合地基等。云南务坪水库采用了振冲碎石桩复合 地基加固处理软弱地基,效果良好。需要指出的是,在软弱土地 基上不宜修建混凝土坝、砌石坝和堆石坝。

4.3.1对边坡稳定条件较差的情况,应核算其在设计烈度下的稳 定性,一般采用拟静力法,与刚体极限平衡法配套使用。对于重 要工程,也可采用比较精确的动力分析法,与有限单元法配套使用。

4.3.3极限平衡方法是边坡抗震计算的基本方法。边坡地震惯性 力的动力放大效应与岸坡山体与边坡在岸坡中的位置有关,目前 缺乏这类实测和研究资料,暂时无法计入。考虑到缺乏边坡材料 动力抗剪断强度的试验数据和计算经验,故边坡抗震稳定分析中, 抗剪断强度按静态强度取值。

4.3.4考虑到边坡的抗震分析是在边坡静力计算的基础上进行的, DL/T5353《水电水利工程边坡设计规范》对边坡分类、计算与安 全准则、加固处理设计有规定,应按该边坡设计规范实施。

4.3.5对于应进行基于动态分析专门研究的边坡,可采用非线性 有限元法进行时程分析,分析中可考虑地基辐射阻尼的影响。

5丄1〜5.1.3地震动可分解为三个互相垂直的分量。根据现阶段 已有的大量强震记录的统计分析,地震动的两个水平向峰值加速 度大致相同,竖向峰值加速度一般情况下为水平向的1/2〜2/3。 在接近震中的高烈度区,地震动的竖向分量较显著。根据已有资 料,当场址距震中小于IOkm时,竖向峰值加速度与水平向峰值 加速度基本相同。因此对场址距震中不大于IOkm的近场地震情 况下,竖向峰值加速度取为水平向峰值加速度。美国陆军工程师 兵团的有关抗震设计规范也有类似规定。

壅水建筑物承受侧向水压力,其中土石坝和混凝土重力坝(包 括支墩坝)等都靠坝体自重维持稳定,在竖向地震作用下,抗滑 稳定安全系数将有所降低,并在坝体产生全断面的拉应力。

研究表明长悬臂、大跨度或高耸的水工混凝土结构,由竖向 强地震作用在结构上部产生的轴力是不可忽略的。

对若干已建工程试设计结果表明:对土石坝在Vffl度地震时, 计入竖向地震作用后,其抗滑稳定安全系数的降低一般不超过 1%, IX度时约降低约4%,危险滑弧的位置改变很少。混凝土重 力坝(包括支墩坝)在VIlI度地震时,计入竖向地震作用使抗滑稳 定安全系数降低2%〜3%, IX度时,约降低5%〜6%。竖向地震 作用引起的坝体上部动应力,在一维计算中约占水平地震作用下 的6%〜10%,在二维计算中更小。

对双曲拱坝,竖向地震分量作用及其和水平向地震分量组合 问题非常复杂,目前各国规范对此的规定也不统一。根据有限元 法计算结果,当水深与坝高之比约0.85时,竖向地震作用对一般 拱坝的地震作用效应影响不大。就平均而言,坝体的拱、梁应力 较之仅考虑水平向地震作用时约增加5%〜8%,水平位移增加约 l%o对于1、2级双曲拱坝或严重不对称、空腹等特殊坝型,地 震烈度又较高时,竖向地震对坝体的反应不能忽视,宜进行专门 研究。

5.1.4〜5.1.7对于土石坝、混凝土重力坝等壅水建筑物,其沿坝 轴向的刚度很大,这个方向的地震作用力将传至两岸,因此可以 不计其作用效应。

对于拱坝,顺河流方向和垂直河流方向的地震作用效应及其 最大应力部位都不相同,其值相当,因此都应计入。

由于地震的三个分量的峰值并非同时出现,当其分别作用于 建筑物时,其最大反应也不同时出现,因而有一个峰值在时间上 的遇合问题,总地震作用效应一般取各方向地震的作用效应平方 总和的方根值。

521〜5.2.4目前国内外在水工建筑物抗震设计中除渡槽外都只 计入水平向地震作用引起的动水压力。渡槽内的水体惯性作用对 渡槽结构的影响显著,因此渡槽的设计烈度为Vn度及Vn度以上时, 应同时考虑竖向地震作用的影响。

研充表明:由于土石坝(除面板堆石坝外)的上游坝坡较缓, 其地震动水压力影响很小,可以忽略。瞬时的地震作用对渗透压 力、浮托力的影响很小,地震引起的浪压力数值也不大,在抗震 计算中都可予以忽略。

地震淤沙压力的机理十分复杂,目前在国内外的工程抗震设 计中,大多是在计算地震动水压力时,将建筑物前水深算到库底 而不再另行计入地震淤沙压力。当坝前的淤沙高度很大的高坝, 应作专门研究。

5.3.2-53.4在采用基于反应谱的动力法计算地震作用效应时, 反应谱是地震动的重要基本参数。标准设计反应谱是基于美国最 新的'下一代衰减关系(Nextgenerationattenuation, NGA)',在 各国已有大量强震记录的统计资料基础上,经规则化的均值反应 谱。其形状及有关参数主要与场址场地类别及地震震中离场址的 远近有关。从已有的水工结构工程实例看,像小湾拱坝这样高达 295m的双曲拱坝的基本周期才接近1.0s;重力坝如高达285m的 大迭克申斯坝,其基本周期约1.0s;高112m的小浪底进水塔基本 周期约为0.8s。基本周期超过LOs的水工结构,仅有如高度在百 米以上的升船机塔柱等极少数高耸结构。一般水工建筑物的基本 周期都远小于1.0so故所采用的标准设计反应谱系针对基本周期 不大于IS的水工建筑物,依据在震级6.5〜8.0、震中距20km范 围内,最为接近NGA给出的基岩均值反应谱的原则,其大于特征 周期4后下降段的衰减系数取为0.6,其参数”取值按各类水工 建筑物的特点确定,不同场地类别的设计地震动加速度反应谱特 征周期七则按5.3.5条规定调整。

设计反应谱的最大值与结构阻尼值有关。结构阻尼的机理十 分复杂,与水位、地基土特性以及体系振动频率和地震动强度等 因素有关,并具有非线性特征,在理论上目前尚难完全搞清。原 型结构实测的阻尼值受激振力限制而偏小。因此,本规范列出的 各有关水工建筑物设计反应谱最大值的代表值,系参照国内外实 测阻尼数据及考虑强震时因阻尼值增大而动力效应降低等因素后, 综合确定的反映工程经验的设计标准。

5.3.5已有研究表明:场地土越硬,地震震中越近,场地加速度 反应中高频分量越多,并且反映地震卓越周期的特征周期越小, 而非岩石地基反应谱的最大值还与覆盖层厚度有关。GB 19360 《中国地震动参数区划图》中,对不同场地类别的特征周期取值, 大致考虑了震中距和震级的影响,并给出对不同场地类别的设计 地震动加速度反应谱特征周期的调整系数。远震时设计反应谱特 征周期的延长,主要影响高度大、基频低的结构。因此,对于基 本周期一般远小于IS的水工建筑物,远震的影响不大。

5.4.1〜5.4.4大地震和非常洪水的发生概率都很小,其相遇的概 率就更小了。因此,一般情况下,在抗震计算中,将地震作用与 水库的正常蓄水位组合。

已有研究表明,土石坝的上游坡的抗震稳定性并非是最高库 水位控制,因此,需要选用最不利的常遇水位进行验算。抽水蓄 能电站,水位降落属正常运行条件,对于这类电站上、下池的土 石坝,在抗震稳定计算中,应考虑水位降落。

已有研究表明,高拱坝在遭遇强震时,在顶部动力放大效应 明显的抗震薄弱部位,地震产生的动应力较大,在和静态应力叠 加后,拱向仍有较大拉应力,可导致经灌浆的伸缩横缝张开,从 而增大梁向拉应力。由于静水压力作用下各坝段间伸缩横缝被压 紧,因而在低水位时遭遇地震所产生的拱向拉应力可能是控制的, 因此对于重要拱坝,宜补充地震作用和常遇低水位组合的验算。 水闸边墩和翼墙在低水位时,若地下水位较高,此时垂直河流向 地震作用下,可能会控制配筋,因此,对重要水闸也宜补充地震 作用和常遇低水位组合的验算。

5.5.1抗震验算必须遵循作用、结构分析方法和安全判别准则三 者相互配套的原则。作为特殊组合中的地震作用也必须和各类建 筑物的基本设计规范相呼应并受其制约,在其抗震计算中必须采 用与之相应的计算模式。

5.5.2混凝土重力坝(包括支墩坝)在通常情况下横缝都不灌浆。 根据我国新丰江、蓮窝坝,印度柯依那坝,英国的黑溪坝及日本 的管野、木地山坝等经受VI〜VIn度地震的调查资料,相邻坝段间 都有错动的迹象,横缝间漏水量也有所增加,表明在强震作用下 全坝的整体性较差。

土石坝坝址河谷的宽高比一般较大。将坝体作为顺河流向及 垂直河流向两个方向的二维剪切梁进行动力分析的结果表明,当 矩形河谷的宽高比大于3〜5时,坝的两岸对坝中部约束的影响不 大,坝体地震作用接近于按一维单宽剪切梁振动求得的结果。 5.5.3地震作用是随时间迅速变化的动态作用,抗震计算应当考 虑地震动的运动特征和建筑物的动态特性,因此,应当以动力分 析为基础。对于工程抗震设防类别为甲类的混凝土水工建筑物都 应采用动力法计算其地震作用效应。土石坝的抗震稳定计算中, 一般采用拟静力法计算地震作用效应。对于设计烈度Vn度的坝高 超过15Om的土石坝或者设计烈度Vli1、IX度的70m以上土石坝, 或地基中存在可液化土时,对坝体和坝基的地震作用效应,同时 用有限元法应进行动力分析后,综合评价其抗震安全性。此外, 根据我国具体情况,对量大面广的中小型水工建筑物,目前也只 能按拟静力法计算其地震作用效应。对工程抗震设防类别为丁类 的4、5级水工建筑物,则强调应着重采取抗震措施,以保证其抗 震安全性。

5.5.4各类水工建筑物的阻尼比取值基本与设计反应谱的最大值 相应。阻尼比对反应谱的影响系参照已有研究成果确定。在采用 振型分解反应谱方法计算地震作用效应时,各阶振型阻尼暂取相 同值。

5.5.5水工建筑物与地基和库水的动力相互作用在抗震计算中有 重要影响。在坝体和地基的动力相互作用方面,已有研究成果的 主要结论是:坝基各点的地震动输入并非均匀;无限地基的能量 逸散有重要影响。但考虑到目前在水工建筑物的抗震设计中,基 本仍以线弹性动力分析为主的现状,暂时还只能以无质量地基底

部均匀输入的近似方式考虑结构和地基间的动力相互作用和地震 动的输入。但对于抗震设防类别为甲类的重要壅水建筑物,在地震 作用效应的计算中,应考虑:结构-地基-库水体系的动力相互作 用,近场地基的质量、岩性和各类地质构造,远域地基的辐射阻 尼及沿坝基地震动输入的不均匀性等因素。对于拱坝应计入地震 过程中坝体横缝开合和滑移的影响。

在坝体和库水的动力相互作用方面,目前把坝体和库水作为 一个耦合体系进行动力分析巳无困难,可以直接给出满库坝体地 震作用效应。研究的重点集中在库水可压缩性方面。已有研究成 果表明,实际大坝工程中的库水可压缩性影响并不明显,特别在 计入库岸淤积的吸能作用后更是如此。因此,在混凝土坝的动力 分析中,计算坝体和库水动力相互作用产生的动水压力时,可以 忽略库水的可压缩性而以坝面附加质量的形式计入。

5.5.9拟静力法的地震作用效应计算中,地震惯性力的动态分布 系数,是在对强震区的各类水工建筑物进行大量动力分析的基础 上,按不同结构类型、高度归纳出大体上能反映结构动态反应特 性的地震惯性力沿结构高度的分布,并参照已有少量在水工建筑 物实测的强震记录综合确定的。

拟静力法中地震作用的效应折减系数的引入,主要为了弥合 与传统的静力分析方法相应的设计地震动加速度值与实际地震加 速度值的差异。在拟静力法的抗震计算中,各类水工建筑物的地 震惯性力的动态分布系数α在各有关章节中分别规定。

5.6.1〜5.6.2在混凝土坝的动力分析中,在强震作用下,重力坝 的坝顶和坝踵部位势必出现相当数量的拉应力而难以达到设计规 范中有关基本不出现拉应力的要求;拱坝的地震拉应力值更大, 也势必超过设计规范中基于经验性给出的允许拉应力值的安全标 准。大量动力分析结果表明,混凝土的抗震强度验算中,拉应力 值常起控制作用。因此,在混凝土水工建筑物的抗震计算中,应 明确规定混凝土抗拉强度的标准值及其相应的安全准则。

混凝土材料的强度与其承受的作用和应力状态有关,混凝土 坝的应力状态复杂,一般处于多轴应力状态,其受拉情况主要为 剪切受拉和弯曲受拉。在混凝土坝的设计中,以采用基于抗折试 验得出的弯拉强度作为坝体抗拉强度的标准值为宜。根据我国的 大坝混凝土试验结果,大坝混凝土材料受拉抗力的标准值大致为 立方体湿筛试件抗压强度标准值的10%,可作为不进行全级配试 件的抗折试验的一般工程的设计采用值。对于重要的混凝土高坝, 则需进行全级配试件的抗折试验以确定其弯拉强度标准值。

根据我国的大坝混凝土材料试验资料表明:在相应于地震作 用的快速加载条件下,其动态强度都较静态强度增长约20%o国 内外已有试验资料表明,大坝混凝土的动、静态弹性模量值差别 不大。由于静态弹性模量考虑了长期荷载作用下的徐变影响,动 态弹性模量可较其静态值提高50%o

5.6.3有关大坝混凝土与地基岩体及有缝隙岩体的动态抗剪强度 试验资料,目前国内外都很少见。从已有资料中尚难以判断其静、 动态抗剪强度的差异,因此规定在地震作用下的抗滑稳定计算中, 静、动态的抗剪强度参数可取相同值。

5.7.1〜5.7.3本着“积极慎重、区别对待”结构的可靠性设计, 遵循了保持规范连续性的要求,采用“转轨套改”的途径,本规 范中对各类水工建筑物采用分项系数极限状态设计方法,统一给 出了其抗震强度和稳定验算公式。但各类水工建筑物的分项系数 取值需根据其自身变异特性,依托专家的工程经验确定。引入反 映属于未认知性和模糊性等非随机性不确定性的结构系数/d,根 据与确定性的单一安全系数分析方法结果保持连续性的原则,进 行“套改”确定结构系数/d的取值。

结构系数可根据式(3)求得:

Y^YmYf

式中,K为安全系数,儿为结构重要性系数,"为设计状况 系数,/〃为材料性能分项系数,为作用效应分项系数。

结构重要性系数的引入是为了体现不同重要性的水工建筑物 有不同的安全水准。在GB 50199中,对安全级别为I、II、III级 的水工建筑物,儿分别取为1.1、1.0、0.9o本规范中,为避免规 范条文过于繁琐,在根据安全系数套改求得结构系数时,按中等 安全级别的水工建筑物的重要性系数Z0 ≡ 1.0取值。

设计状况系数是为了考虑在不同设计状况下有不同的可靠性 水准。作为偶然状况考虑的非常洪水作用时对重力坝的初步校核 结果认为设计状况系数取0.85为宜。因此,对地震作用的偶然工 况,其设计状况系数也取为0.85。

作用分项系数可表为作用(例如水压力)的设计值与其标准 值的比值,体现随机变异性对作用增加的“超载”效应。在水工 建筑物设计中,作为主要作用的水荷载,其在不同工况下的相应 设计水位,已经考虑了相应的洪水发生概率,可以通过工程具有 的控制水位的可靠设施,加以人为调度,因而可以视为定值。另 一个主要作用是结构的自重荷载,对大体积坝体而言,其尺寸和 容重的随机变异性也是很小的,同样可以视为定值。其余的具有 一定随机变异性的作用(渗透压力、温度作用等),很难用统计理 论进行分析而提出准确的统计参数。因此,水工建筑物的静态作 用基本上可以不计其随机变异性而作为定值处理。至于地震作用, 是随机变异性最大的作用。实际上,地震作用应当视为随时间变 化的非平稳随机过程,其失效概率的表征所涉及的对作用效应的 动态超越概率分析,十分复杂,目前尚难在工程中实际应用。因 而通常把地震动输入的峰值加速度作为与时间无关的随机变量处 理。本规范依据的地震动输入的设防准则是基于概率理论的地震 危险性分析的结果,因此其随机变异性在地震作用的代表值中已 经得到了反映,可作为定值处理。因此,对于水工建筑物的抗震 设计,其静、动作用效应分项系数//可取为1.0。

材料性能分项系数可表为材料性能(例如抗压强度)的标准 值与其设计值的比值,体现了随机变异性引起的材料性能降低的 “降强”效应。当地震作用效应按动力法求得时,材料动态性能分 项系数按照各类建筑物基本设计规范中正常设计状况的静态性能 分项系数取值;当地震作用效应是按拟静力法求得时,由于地震 作用的简化和结构地震作用效应按静力计算、并引入了对地震作 用效应进行折减的系数,是主要基于工程实践经验的近似方法, 难以反映结构的作用效应和抗力的随机变异性,因此,拟静力法 设计时的作用效应和抗力的设计值的分项系数都取为1.0o

本规范在套改结构系数中采用的静态作用和材料性能分项系 数见表Io

表1静态作用和材料性能分项系数

|

动 力 法 |

車力坝、 拱坝 |

静态作用 |

材料性能 | |||

|

水压力 |

1.0 |

混凝土强度 |

1.5 | |||

|

浮托力 |

1.0 |

車力坝 坝基 |

摩擦系数 |

1.7 | ||

|

渗透压力 |

1.2 |

凝聚力 |

2.0 | |||

|

岩体、混 凝土自重 |

1.0 |

岩体滑动面摩擦系数、 凝聚力 |

1.0 | |||

|

其他混凝 土结构 |

1.0 |

1.0 | ||||

|

拟静力法 |

1.0 |

1.0 | ||||

5.7.4水工钢筋混凝土结构的地震作用效应及抗力计算都需符合 水工混凝土结构设计规范的要求,因此仅对其地震作用做出统一 规定。由于按线弹性动力法计算钢筋混凝土结构构件的地震作用 效应时,为考虑实际钢筋混凝土构件的延性影响,引入了 0.35的 地震作用的效应折减系数。在按拟静力法计算水工钢筋混凝土结 构时,在地震惯性力中已引入了 0.25的地震作用的效应折减系数, 为简化计,不再对地震作用的效应折减系数作调整。

5.9.1〜5.9.2地震动土压力问题十分复杂,国内外目前大多采用 在静土压力的计算式中,增加对滑动土楔的水平向和竖向地震作 用,以此近似估算主动动土压力值。鉴于近似计算的滑动平面假 定,在计算被动动土压力时与实际情况差得很远,使结果不合理。 因此,地震被动动土压力问题也应结合工程经验作专门研究。

6.1.1坝体变形、坝坡稳定和防渗体安全等是决定土石坝抗震 安全的关键因素。为此,本规范规定,抗震计算应包括抗震稳 定计算、变形计算、防渗体安全评价和液化可能性判别等方面 的内容,并依据相关标准对土石坝的抗震安全进行综合分析和 评价。

6.1.2〜6.1.3和附录A以往我国规范中规定,对土石坝的抗震稳 定计算,釆用基于刚体极限平衡法的拟静力法。DL/T5395《碾压 式土石坝设计规范》中对土石坝抗滑稳定分析的刚体极限平衡法 进行了详细规定。多年来,积累了较丰富的工程实践经验。在日 本大坝委员会1978年发布的《坝工设计规范》和日本建设省河川 局开发科1991年颁发的《土石坝抗震设计指南》中,土石坝的抗 震设计采用了基于刚体极限平衡法的拟静力法。

自从美国圣费尔南多(SanFemando)坝遭受震害以来,美国 垦务局对土石坝的抗震稳定分析,已不再采用拟静力法;陆军工 程师兵团仅对地震作用较小(地面峰值加速度≤0.05g)>密实地基 上很好填筑的土石坝,采用拟静力法进行抗震稳定分析。目前在 美国,土石坝抗震计算主要采用动力法,其内容包括建立在有限 元法动力分析基础上的滑动稳定计算和变形计算。

近年来,我国在高烈度区设计及建造的一些高土石坝,对工 程抗震设计提出了更高要求,除了进行传统的稳定计算外,还需 要核算坝体和坝基内的动应力分布、地震引起的孔隙水压力变化、 地震引起的坝体变形,以及防渗体的可靠性、坝体与坝肩结合部 位的应力分布、变形状况和开裂等数据,这些工作都需要通过动 力分析才能完成。

近十多年来,动力分析理论和计算方法的发展较快,特别是 汶川大地震中紫坪铺大坝的震害与动力计算结果有较强的可比性, 证实了动力分析方法的可靠性与先进性,说明了采用动力分析方 法进行抗震计算的必要性和重要工程意义。

鉴于我国的国情,拟静力法在我国土石坝抗震设计长期应 用中,已积累了较多的工程实践经验;对我国量大面广的中小 型水库的土石坝,目前尚无法广泛采用动力分析方法;考虑到 目前在土石坝动力分析中,对土体材料的本构关系及工程安全 判据的确定,尚未完全形成共识,所以我国目前仍以拟静力法 作为土石坝抗震计算的基本方法,但对设计烈度Vll度且坝高 15Om以上的土石坝、设计烈度VlII、IX度且坝高70m以上的土 石坝、地基中存在可液化土的土石坝、覆盖层厚度超过40m的 土石坝,应同时进行基于有限元法的动力分析后,对计算结果 作出综合判断。

6.1.4本规范沿用了以往规范中关于各质点水平向地震惯性力的 动态分布系数和适用坝高范围的规定,并取竖向地震惯性力的动 态分布系数和水平向地震惯性力的动态分布系数相同。对地震惯 性力的动态分布系数的最大值C采用随设计烈度增高而减小的 规定,是基于下列考虑:实测资料表明,对于土石坝来说,坝顶 加速度放大倍数虽然受到决定坝体动力特性的坝型、坝料、地基、 几何尺寸等因素的影响,但对同一座土石坝,坝顶加速度放大倍 数随地震动加速度的增高而降低,如图1所示,其原因在于坝体 材料的非线性动力特性,随着动力变形的增大,动剪切模量降低 和阻尼比增大,致使土石坝的基频降低,坝顶加速度放大倍数减 小。考虑了土石料非线性动力特性的动力分析结果,也印证了实 测资料。因此,可作为规定不同地震烈度下土石坝坝顶地震惯性 力的动态分布系数最大值Qm的依据。

8

7

6

5

4

3

2

1

報抠*溶製般M匡W

坝基最大加速度(cm∕s2)

•实测值; ■本规范采用值

图1 土石坝坝顶加速度放大倍数实测资料

目前的土石坝地震加速度动态分布系数是基于坝高15Om以 下资料得出的,对于高坝和深厚覆盖层上的土石坝的地震动态分 布系数宜作专门研究,并考虑安全系数的配套问题。

对于地震可能出现液化或者强度下降的情况,需要根据动力 反应分析确定液化区的大小,并根据液化后或下降后的强度计算 震后安全系数。

6.1.5影响土体动态强度的因素包括:土体的密实程度、颗粒级 配、形状、定向排列、振动应力和应变的大小、振动频率和历时、 振动前土体的初始应力状态等。

有资料表明,对碾压密实的土体,用动三轴仪测定的动态强 度和其静态强度很接近,其原因在于这些密实土体在短时作用下, 不致产生显著压缩以致由于孔压增高而使强度降低。因此,在动 态强度测试手段还未普遍推广应用的情况下,国外的大坝抗震设 计仍多采用静态强度指标。如美国陆军工程兵师团建议采用无地 震时的强度,日本建设省1991年的《土石坝抗震设计指南》也规 定采用静态有效强度指标进行抗震稳定分析。大量的土体动力试 验结果表明,在地震的往复循环作用下,土石料中孔隙水压力增 高,导致有效应力降低,土体的动态强度被削弱。我国目前已具 备了进行土体抗剪强度的动力试验条件。因此,原则上在抗震稳 定分析中应采用通过动力试验测定的土体动态抗剪强度。虽然在 有些情况下,如在瞬间加载时,土体的动态强度会有所提咼,黏 性土体的动态强度甚至较其静态值成倍增加,但目前在土石坝的 抗震设计中,仍规定动态强度不应高于静态强度。

无黏性土(主要是堆石、砂砾石)的内摩擦角随法向应力的 增加而减小的现象已得到试验和工程实践的反复验证。对于现代 碾压堆石料,这一现象更为明显。对于无黏性土,一般认为不应 计入凝聚力C值,但采用线性强度模式并取内摩擦角为常量,将 使强度指标不能反映实际数值,稳定安全系数偏低,甚至导致现 有堆石坝坝坡出现浅层滑动起控制作用,而使坝坡的计算安全系 数值不能满足规范的要求。所以需要采用考虑围压影响的非线性 静态抗剪强度指标。

6.1.6 土石坝的地震动力反应分析对于其抗震设计(包括动力稳 定性判断和液化可能性评价)具有重要意义。土石坝抗震动力分 析常用的主要方法有:剪切楔法、集中质量法、有限元法等,其 中有限元法应用最为广泛。为此,本规范仅对采用有限元法进行 动力分析时,需满足的基本要求作出规定。

土石坝地震动力反应动力分析方法,按土体动力本构模型可 分为基于等价黏弹性模型的等效线性分析方法和基于(黏)弹塑 性模型的真非线性分析方法;按地震过程中孔隙水压力的影响, 又可分为总应力法和有效应力法;而有效应力法又可按考虑孔隙 水压力消散和扩散与否,分为排水有效应力法和不排水有效应力 法。等效线性分析方法应用广泛,弹塑性(真非线性)分析方法 在理论上更为合理,但需要配套的材料动力试验确定参数。实际 应用中可根据试验成果及关心的主要问题选择合适的非线性动力 本构模型。如果坝体或坝基材料在地震荷载作用下产生比较大的 孔压,对于重要工程宜采用有效应力法进行动力反应分析。

动力反应分析的结果合理与否,除了采用合理的本构模型, 很大程度上还取决于本构模型参数确定是否合适。土的动力特性 及参数受土性因素、环境因素及动荷载性质等因素影响,需要通 过代表性试验测试确定。同时,由于取样的随机性及实际土样性 质的分散性,需要参考以往工程经验,进行类比分析和合理性判 断后选用。

对于存在材料力学特性悬殊的接触面时,应设置合理的接触 单元进行模拟。有条件时宜根据试验确定合适的接触面本构关系 和参数。

对许多修建在峡谷之中的土石坝,具有明显的三维效应,按 平面应变进行二维分析会造成较大误差,也难以全面评价面板等 防渗体系的抗震安全。因此,对这类土石坝的地震反应分析,应 采用我国目前已能实现的三维动力分析方法。

对于建坝后的坝基和坝体土体液化分析和判别,当前应用比 较普遍的是地震动力反应分析方法。主要包括地震动剪应力对比 法、地震总应力抗剪强度法或动孔压比法,建议有条件时同时采 用上述三种方法进行分析,积累经验。

6.1.7动力分析中的计算参数,应对代表性土样,通过能考虑土 性因素、环境因素及动荷载性质等因素影响的材料动力试验测定。 对于坝基覆盖层土体,由于试验控制密度、级配和原位结构性等 的影响,室内试验准确确定覆盖层动力特性参数的困难很大,还 需要通过室内和现场试验相结合的方法确定。

6.1.8 土石坝地震永久变形的计算方法有:用(黏)弹塑性模型 直接计算残余变形的真非线性分析方法、滑动体位移分析法和整 体变形分析法。整体变形分析法中的等效结点力法在工程中得到 了广泛应用。

早期发展的永久变形计算方法中多数只考虑了残余剪应变而 未考虑残余体应变。研究表明,残余体积变形,尤其是对于堆石 坝和砂砾石堆石坝,是不宜忽略的。

6.1.9 混凝土面板堆石坝的上游坝坡一般约为38° ,动水压力 对坝体地震作用效应影响不宜忽略。

6.1.10 6.1.3条规定采用拟静力法进行计算地震作用下土石坝坝 坡抗滑稳定性时,宜采用计及条块间作用力的滑弧法进行计算, 附录A给出了简化毕肖普法和瑞典圆弧法计算地震作用和抗力的 计算公式。

当采用安全系数K表示地震作用下的土石坝坝坡抗滑稳定性 时,对简化毕肖普法:

∑([^ + (¾ +⅛ +^v)tan^-(w-/VVZ)Z) tan^] secθt / (1÷ tan^tan6^ /K)}

K= ∑{(GE^GE2±Ev)sinθ^Mh∕r)

对瑞典圆弧法:

∑([(GEl+⅛±^v)∞s⅛-(u-7wz)bsecθt-Ehsinθt]

K tan + Cb SeC Q}

= ^GE^GE2±Ev^mθt+Mh!r}

DL/T 5395→007给出了计及条块间作用力的计算方法的坝 坡抗滑稳定最小安全系数见表2o

表2计及条块间作用力计算方法的最小安全系数

|

运用条件 |

土石坝级别 | |||

|

1 |

2 |

3 |

4、5 | |

|

正常运用条件 |

1.50 |

1.35 |

1.30 |

1.25 |

|

非常运用条件I |

1.30 |

1.25 |

1.20 |

1.15 |

|

非常运用条件II |

1.20 |

1.15 |

1.15 |

1.10 |

DL/T5395—2007《碾压式土石坝设计规范》还给出了不计条 块间作用力的瑞典圆弧法计算时的坝坡抗滑稳定最小安全系数见

表3o

表3不计条块间作用力的瑞典圆弧法的最小安全系数

|

运用条件 |

土石坝级别 | |||

|

1 |

2 |

3 |

4、5 | |

|

正常运用条件 |

130 |

1.25 |

1.20 |

1.15 |

|

非常运用条件I |

1.20 |

1.15 |

1.10 |

1.05 |

|

非常运用条件II |

1.10 |

1.05 |

1.05 |

1.05 |

正常运用条件遭遇地震为偶然状态适用于非常运用条件II。 为了按概率极限状态设计原则,将土石坝坝坡地震抗滑稳定性拟 静力法从安全系数方法向5.7.1条的承载力极限状态分项系数设 计式方法过渡,原规范以上述规定的最小安全系数为基础进行套 改。套改中,对1级建筑物结构重要性系数儿取1.1,对2、3级 建筑物取1.0,设计状态系数"取0.85, "、yq,"及Ym等分项 系数均取1.0,导出瑞典圆弧法的结构系数儿为1∙25,简化毕肖 普法的结构系数儿提高5%〜10%。

本次修订,对材料性能分项系数,∕c =1.2, /ʃ =1.05,对粗 粒料非线性抗剪强度指标的材料性能分项系数,∕z =Ll,其他分 项系数取值同原规范,导出简化毕肖普法的结构系数/d为1.20, 瑞典圆弧法的结构系数儿为1∙1,这样与DL/T 5395—2007《碾压 式土石坝设计规范》一致,其实际设计效果与原规范也基本一致。 6.1.11当采用动力分析法计算地震作用效应和进行土石坝安全 评价时,鉴于目前土石坝动力分析法的现状,应根据计算给岀的 滑动面位置、滑动范围、动力时程分析法中不满足拟静力法抗滑 稳定安全准则的持续时间和程度,以及具体分析方法的特点等因 素,综合评判坝坡的抗滑稳定性及其对大坝整体安全性的影响。

对于土石坝局部动力稳定性评价可采取坝体单元抗震安全性 评价方法。如果单元抗震安全系数不满足要求,则表明该区域存 在动力剪切破坏的可能性,应进一步根据局部破坏范围、破坏程度 等,并结合其他评价因素,综合评价局部破坏对整体稳定的影响。

国内外的实例资料表明,如果坝基与坝体的质量良好,在地 震烈度vn、VIlI度地区,地震引起的坝顶沉陷并不大。西克尔、陡 河、喀什、下圣费尔南多、海勃根等土石坝,在强震中产生的较 大地震沉陷量,都与坝体和地基的液化、坝体的滑坡有关。根据 现有成果及汶川大地震中紫坪铺大坝的震害等资料,当坝体最大 震陷量超过了 0.6%〜0.8%倍坝高时,土石坝可能产生明显震害, 甚至导致严重后果。因此,当计算给出的坝体最大震陷量超过了 0.6%〜0.8%倍坝高时,应对坝体的抗震设计和抗震措施充分论证。 由于产生的机理复杂,地震的附加沉陷量很难准确计算,特别是 对覆盖层较厚及有液化土层的情况。目前,在美国对填筑良好的 坝体,当采用纽马克(NeWmark)法计算坝体局部滑动变形时, 规定其沿破坏面的变形量不应超过0.6OmO

目前,国内外巳发展多种计算地震永久变形的方法可供使用, 见6.1.8条文说明。利用(黏)弹塑性模型直接计算残余变形的真 非线性分析方法,可以在一定程度上体现地震过程中地震永久变 形对坝体地震反应的影响,如何建立地震永久变形与抗震稳定和 整体安全性的关系,尚需进一步综合分析探讨。

对于土质心墙坝,除了地基砂土液化破坏外,还应重点关注 地震作用下心墙以及心墙与坝壳接触部位的抗震安全性问题,包 括地震作用下反滤层及心墙振动孔隙水压力升高而引起强度降低 的问题、心墙与坝壳接触部位的局部剪切破坏的问题、心墙内部 拉应力超限的问题、水力劈裂的问题、心墙上部局部动力剪切破 坏的问题等。可在考虑动孔隙水压力影响的基础上,采用单元抗 震安全性评价方法等方法评价局部动力破坏的可能性,并根据破 坏区域的范围、分布和破坏程度,结合破坏区域的抗滑稳定分析、 永久变形分析以及液化可能性评价等,必要时结合渗流分析,综 合评价防渗体的局部破坏、抗震安全性及其对大坝整体安全性的 影响。

对于面板坝,则应重点关注面板及接缝止水的抗震安全性问 题。包括地震作用下面板脱空的可能性和范围,面板的应力、变 形、挠度以及局部开裂等,周边缝和垂直缝的变位及止水安全性 等。还应重视静动力叠加后面板的拉压应力的量值和分布情况, 关注面板中上部的河床中部区域的压应力和岸坡部位的拉应力问 题等。并根据拉压应力的量值和范围,可能破坏区域的范围、分 布和破坏程度,结合动力反应分析、永久变形分析等,必要时结 合渗流分析,综合评价其局部抗震安全性及其对大坝整体安全性 的影响。

6.1.12对在最大可信地震作用下土石坝抗震计算和安全评价做 出了原则性规定。最大地震作用下土石坝的抗震设防目标为不致 发生不可控制的库水下泄的灾变,是一个定性的宏观表述。目前 为止,国内外尚缺乏由于地震导致土石坝溃决的震害实例。土石 坝在最大可信地震作用下严重受损导致不可控的库水下泄的破坏 机理及其评价准则应包括:最大可信地震作用的合理确定、大坝 坝体与地基的初始损伤、破坏加剧直至完全溃决的演进过程的分 析理论和数值模拟方法,以及可合理表征大坝溃决破坏的定量评 价指标。这是一个十分复杂、不确定因素众多的难题,尽管有为 数不多的研究成果,但目前对可供设计采用的评价体系和指标难 以完全形成共识。因此,本条规定了对此工况进行大坝抗震设计 计算的基本原则,并强调了应结合工程类比进行综合评价。

本条强调了基于地震残余变形的安全评价的重要性,目前利 用(黏)弹塑性模型直接计算残余变形的真非线性分析方法,可 以反映地震过程中地震残余变形对坝体地震反应和防渗体系安全 性的影响,而基于等效线性模型的分析方法无法直接体现这种影 响,需采取合理的后续处理方法来考虑这种影响。

6.2.1 土石坝遭遇沿坝轴线方向的地震时,坝体被压缩,两岸容 易发生张力,致使防渗体产生裂缝,所以,在强震区建坝,坝轴 线一般宜采用直线,或向上游弯曲,以便在蓄水期间发生地震时, 减少在两坝肩产生裂缝的几率。

6.2.2震害调查表明,堆石坝比均质土坝的震害几率小,损失程 度低。日本宫城近海地震后,在调查的83座有震害的水坝中,仅 有一座是堆石坝。我国海城地震、唐山地震的震害调查屮,也反 映出同一现象。2008年我国汶川地震的震害调查表明,2000多座 有震害的水库中绝大多数为小型土石坝,多数坝高小于30m,且 IOm以下的均质土坝最多,主要震害包括:坝体裂缝、滑坡、渗 漏、坝顶沉陷及坝体变形,泄水设施损坏、防浪墙断裂倒塌等。 均质土坝较分区坝震害重是由于其坝体体积大,浸润线高,尤其 当坝体土料在高水位下饱和时,震害较严重。在地震时,坝体的 刚性心墙因难以适应周围填土的振动和变形而产生与之不同的沉 陷量,易导致裂缝的产生,所以在高烈度区不宜建刚性心墙坝。

在抗震设计的坝型选择上,应优先选用堆石坝,只有在当地 有丰富的合适土料而又缺乏石料的中小型工程中,才选用均质坝。 为改善均质坝的抗震性能,宜设置内部的竖向排水或水平排水系 统,以降低浸润线。

6.2.3 DL/T5395《碾压土石坝设计规范》规定,强震区的安全加 高应包括地震坝顶沉陷和涌浪高度。

地震涌浪高度与地震机制、震级、坝面到对岸距离、水库面 积、岸坡和坝坡坡度等因素有关。一般地震涌浪高度可根据设计 烈度和坝前水深采用0.5m〜1.5m。日本地震涌浪高度按1%坝高 估计。设计时应校核正常蓄水位加地震涌浪高度后不致超过地震 沉陷后的坝顶高程。此外,对库区内可能因大体积坍岸和滑坡而 形成的涌浪高度,应进行专门研究。

对于地震沉陷,从国内外的实例资料看,如果坝体质量良好, 且不存在地基液化问题时,在地震烈度vn、VIn度地区,地震引起 的坝顶沉陷并不明显,一般不超过坝高(包括地基厚度)的0.5%〜 l%o美国规定采用纽马克(NeWmark)法计算填筑良好坝体顶部 的地震沉陷,采用此方法计算的沿破坏面变形不超过0.6OnIO 6.2.4 土石坝地震震害调查、模型试验研究及动力反应分析等研 究结果均表明,上部边坡是土石坝抗震的薄弱部位之一,因此在 强震区宜适当加宽坝顶,放缓上部坝坡,下游边坡采用浆砌块石 护坡并增设马道,以提高坝顶抗震稳定性。国内外强震区的一些 土石坝己采取了这些措施。近年来,在冶勒、瀑布沟等工程中, 采用了将土工格栅埋入堆石体的抗震措施。依靠土工格栅与堆石 体间的相互作用以及格栅网眼所具有的特殊嵌锁和咬合作用,限 制其上下堆石体的侧向变形,增加堆石体结构的稳定性,提高堆 石体的抗剪强度和改善其变形特性。也有采用在堆石体中以钢筋 网加筋的抗震措施,即将上下游方向的主钢筋与坝轴线方向的钢 筋焊接成网,分层铺设在堆石体中。钢筋的刚度大,变形小,维 系的加固力持久,但钢筋存在锈蚀问题,钢筋适应周围土体变形 的能力不如土工格栅。

6.2.5震害调查表明土石坝震害的主要表现是裂缝,在设计中要 适当采取防止裂缝的措施。土石坝坝顶是产生裂缝的主要部位, 防渗体与岸坡基岩或其他混凝土刚性建筑物的联接部位,由于刚 度的差别,在地震时最容易产生裂缝。因此要特别注意这些部位 防渗体的设计与施工。在强震区要适当加厚防渗体和过渡层,以 防止出现贯通性裂缝或渗透破坏。防渗体与岸坡的结合面不宜过 陡,DL/T5395《碾压式土石坝设计规范》规定与岩坡的结合面应 不陡于1:0.5, 土质岸坡不宜陡于1:1.5变坡角应小于20°,不允 许有反坡和突然变坡。

626〜6.2.8实际震害表明,土石料的抗震性能直接影响坝体震 害的程度。近年来国内几次大地震中,有大量土坝经受了Vn度〜 X度强震的考验,没有发生垮坝事故。一些坝的坝壳砂料和砂砾 石料碾压不密实,在经受较低烈度的地震作用时,坝体的上游坝 壳或其保护层的水下部分就发生了滑坡事故。如1967年的渤海湾 地震中,冶原、王屋、黄山三座宽心墙砂壳坝,处于Vl度强震区, 上游均发生了滑坡;1975年的海城地震中,处于Vn度区的石门心 墙坝,上游坝坡滑动;1976年的唐山地震中,处于VI度区的密云 水库白河主坝上游斜墙的保护层,因砂砾料中细粒含量较大,粗 粒料未形成骨架,加上相对密度低,液化引起了约15万H?的滑 坡,而附近的潮河主坝和一些副坝均未有震害。可见,选用抗震 性能和渗透稳定性能较好且级配良好的筑坝土石料,并注意对坝 料(尤其是坝体上部坝料)的压实要求,是提高土石坝抗震性能 的重要抗震措施之一。

均匀的屮砂、细砂、粉砂和粉土等,不易压实,饱和后易于 液化,抗冲刷性能差,不宜作为强震区的筑坝材料。若必须采用 上述材料时,应只限于在VH度以下的低烈度区、不重要的小型土 石坝的浸润线以上的干燥部位。对坡面要在一定范围内用大块石 压重。

防渗体应采用抗震性能和渗透稳定性较好的土料。对于黏性 土料的填筑密度以及堆石料的压实功能和设计孔隙率,应按照 DL/T5395《碾压式土石坝设计规范》的规定执行。设计烈度为Vn1、 IX度时,宜采用其规定范围值的高限值。在强震区不宜采用水力 冲填坝、水中倒土坝以及未经压实的土石坝。

6.2.9坝下埋管在地震时发生裂缝的较多,严重的甚至将管壁裂 穿,沿管壁漏水冲刷,危及坝体安危。因此对于1、2级土石坝, 不宜在坝下埋设输水管。如限于条件必须在坝下埋管时,应将管 道放置于岩基或坚硬的土层上,或将有压管建在坝下的廊道中。 土基上一定要做管座,以减少地基的不均匀沉陷。坝下埋管宜用 抗震性能好的现浇钢筋混凝土管或金属管。钢筋混凝土管的分段, 以5m〜Iom 一段为宜,要做好接头处的止水和反滤。在靠近管道 的填土层要采用纯黏土,并要仔细压实。此外,闸门宜设在进水 口或防渗体的前端,使管道的大部分处于无压状态。

6.2.10 2008年汶川地震中,原按VIn度设计的紫坪铺大坝,遭受 了估计地震烈度在IX度以上的地震作用。震害主要包括坝体堆石 沉降变形和侧向位移,面板裂缝、坝顶附属结构破坏、下游浅表 护坡松动翻滚、接缝面板挤压破碎及止水破坏等部位的局部破坏, 对大坝防渗系统的性能有一定影响。本条主要是根据紫坪铺大坝 等工程的震害经验和震害机理研究,提出的针对面板堆石坝的工 程抗震措施。

7.1.2考虑到对于整体作用强的重力坝,采用单个坝段计算难以 反映大坝地震反应实际,因此规定此种情况下宜进行全坝段整体 分析。

7.1.4目前国内外在拱坝设计中仍采用刚体极限平衡法分析拱座 稳定,也为我国现行重力坝设计规范所采用。在按动力分析方法 对重力坝抗滑稳定校核时,抗剪强度公式已难适应,故规定应采 用抗剪断强度公式。考虑到深层抗滑稳定对于重力坝的重要性, 以及近年来结合部分向家坝、官地、宝珠寺等重力坝工程进行的 相关研究成果,规定采用基于刚体极限平衡法的、不计作用和抗 力变异性的确定性方法的“等安全系数法”为基本分析方法,同 时规定对于抗震设防类别为甲类的重大工程采用非线性有限元法 进行分析评价。

7.1.5我国现行重力坝设计规范也规定以工程人员熟悉的材料力 学法计算结果作为衡量其强度安全的主要依据,并在长期工程实 践中积累了丰富经验,基于抗震计算方法必须和基本设计规范的 分析方法相呼应的原则,因此规定材料力学法是重力坝动力分析 的基本方法,考虑到当前有限元法在重力坝抗震计算中得到普遍 应用,同时规定采用有限元法进行动力分析。对于工程抗震设防 类别为甲类,或结构复杂或地基条件复杂的重力坝,强震作用下 坝体、地基的材料非线性以及地基或坝体内的缝面接触非线性效 应等会对大坝抗震安全产生影响,规定此时应采用非线性有限元 法进行分析。对于重要的重力坝进行最大可信地震校核时,规定 了对深入进行非线性有限元动力分析方法的原则要求。

7.1.6目前国内外工程抗震设计的动力分析普遍采用只计地基弹 性影响的振型分解法。一般采用振型分解反应谱可较好地给出重 力坝的动力反应。由于反应谱值系经回归拟合并经平滑整理的均 值,因此,对重要的重力坝,需补充进行时程分析法计算。对于 抗震设防类别为甲类的重力坝,还规定应进行非线性有限元分析。 7.1.7本条规定了采用材料力学法和有限元法时重力坝抗震强度 和稳定的评价指标。

1采用基于材料力学动力法计算结果进行坝体强度验算时 的抗压、抗拉结构系数和沿坝基面及碾压层面的抗滑稳定结构系 数,系在保持规范连续性的要求下,按照5.7.1条文说明中的原则、 方法和分项系数取值,经与安全系数套改确定的。

1) 坝体抗压强度结构系数的套改。

原规范在编制过程中对坝高30m-190m的重力坝 进行了动力分析,认为地震作用下重力坝的抗压强 度有较大安全裕度,抗压安全系数在2.5以上。美 国陆军工程师兵团、美国联邦能源管理委员会和加 拿大的大坝安全导则中,地震时混凝土大坝抗压的 安全系数分别取1.5、1.1和2.2o本规范取抗压安全 系数2.3,在考虑了全级配试件与湿筛试件的强度差 异后,套改得到以混凝土全级配试件强度表征结构 抗力的抗压结构系数为1.30。

2) 坝体抗拉强度结构系数的套改。

地震作用下重力坝头部放大效应明显,往往出现较 大的拉应力,是其抗震强度安全的薄弱部位。考虑 到设计地震下大坝允许出现可修复损伤的功能目标 和地震作用的瞬时短暂性,本规范取抗拉安全系数 为1.0,套改后抗拉结构系数取为0.70o美国陆军工 程师兵团、美国联邦能源管理委员会和加拿大的大 坝安全导则中,地震时混凝土大坝抗拉的安全系数 都取为LOo

3)坝基面抗滑稳定结构系数的套改。

考虑到我国新丰江、印度柯依那等重力坝的震害中, 虽然坝体顶部都出现了贯穿性裂缝,但大坝并未发 生沿坝基面的整体滑移损坏,以及地震作用瞬时、 往复和短暂的特点,按动力法计算时的坝基面的抗 滑稳定安全系数取为1.0o本规范编制过程中,统计 了鲁地拉、龙开口、官地、功果桥、向家坝5个工 程10个坝段的建基面抗力比的结果,表明其摩擦 抗力与凝聚力抗力的比值大多介于0.5〜1.0之间。 取抗力比为1.0,以及安全系数和结构系数中坝基面 抗剪断力学参数标准值均取均值,套改求得的结构 系数为0.64,从偏于安全考虑,规定为0.65。

2根据对GB 50199《水利水电工程结构可靠度设计统一标 准》专题文集中给出的70m至23Om高度的重力坝标准剖面在VD、 训、IX度地震作用下的有限元动力分析的建基面应力计算结果, 采用有限元等效应力法计算的坝踵、坝趾应力与按材料力学法的 计算结果误差不超过5%,因此可取与材料力学法相…致的结构 系数。计算结果还表明,采用有限元法得到的建基面静动综合的 水平向和竖向合力与材料力学法结果基本相当,误差最大不超过 3%,因此规定采用有限元法时的抗滑稳定的结构系数仍为0.65o 7.1.8考虑到重力坝深层滑动与拱坝拱座稳定同属坝体带动部分 基岩的滑动失稳问题,重力坝深层抗滑稳定指标的确定与拱坝拱 座潜在滑动岩块稳定的抗滑稳定指标相同,结构系数按照安全系 数取1.2套改得到。

7.1.9当采用基于反应谱法的动力法计算,计算得出的重力坝抗 滑稳定的结构系数不符合7.1.7条或7.1.8条规定的要求时,可采 用基于时间历程法,通过计算重力坝抗滑稳定结构系数随时间变 化的历程作进一步论证。大坝在地震作用下的动态抗滑稳定性与 静力作用情况下有着显著差异。由于地震作用的往复特性和滑动 失稳有一个残余变形积累的过程,瞬间的抗滑稳定指标超限,并 不意味着最终的失稳破坏,这是动、静态抗震稳定性判断的本质 区别。因此,可根据稳定指标超限的持续时间和程度,综合评判 大坝的抗滑稳定性。

7.1.10对在最大可信地震作用下重力坝抗震计算和安全评价做 出了原则性规定。最大地震作用下重力坝的抗震设防目标为不致 发生不可控制的库水下泄的灾变,是一个定性的宏观表述。目前 为止,国内外尚未有由于地震导致重力坝溃决的震害实例。重力 坝在最大可信地震作用下严重受损导致不可控的库水下泄的破坏 机理及其评价准则应包括:最大可信地震作用的合理确定、大坝 坝体与地基的初始损伤、破坏加剧直至完全溃决的演进过程的分 析理论和数值模拟方法,以及可合理表征大坝溃决的定量评价指 标。这是一个十分复杂、不确定因素众多的难题,尽管有为数不 多的研究成果,但目前对可供设计采用的评价体系和指标难以完 全形成共识。因此,本条规定了对此工况进行大坝抗震设计计算 的基本原则,并强调了应结合模型试验成果及工程类比进行综合 评价。

7.1.11各质点水平向地震惯性力的动态分布系数的确定,是基于 对具有代表性的10座已建混凝土重力坝,采用悬臂梁法并辅以有 限元法进行基于反应谱理论的系统的动力分析的结果归纳并简化 后得出的。

7.1.12-7.1.14有关动水压力的规定是基于已有研究成果归纳 得出。

7.1.15采用拟静力法分析结果的大坝抗压、抗拉和抗滑结构系数, 系按照5.7.1条文说明中的原则、方法和分项系数取值,经与安全 系数“套改”确定。

1坝体抗压强度结构系数的套改

SDJ 21—1978《混凝土重力坝设计规范(试行)》、SD 145一 1985《混凝土拱坝设计规范》、SL319-2005《混凝土重力坝设计 规范》、SL 282-2003《混凝土拱坝设计规范》中均规定,特殊荷 载组合下以混凝土湿筛试件在90d龄期、80%保证率条件下的极 限抗压强度为设计值的混凝土抗压安全系数为3.5。考虑全级配混 凝土试件强度约为湿筛试件强度的0.67倍,套改得到以混凝土全 级配试件强度表征结构抗力的抗压结构系数为2.80o

2坝体抗拉强度结构系数的套改

在重力坝设计规范中,对于地震作用下大坝坝体容许拉应力 或抗拉安全系数没有作出明确规定。SD 145—1985《混凝土拱坝 设计规范》和SL 282—2003《混凝土拱坝设计规范》中均规定, 特殊荷载组合下坝体拉应力不得大于1.5MPa。本规范参照此规定, 设定大坝混凝土标号为‰300,得到以混凝土湿筛试件的极限动 态抗拉强度为设计值的混凝土抗拉安全系数为2.08o考虑全级配 混凝土试件强度约为湿筛试件强度的0.67倍,套改得到以混凝土 全级配试件强度表征结构抗力的抗拉结构系数为2.10o

3坝基面抗滑稳定结构系数的套改

SDJ21—1978《混凝土重力坝设计规范(试行)》和SL319— 2005《混凝土重力坝设计规范》中均规定,地震工况下重力坝坝 基面抗滑稳定安全系数应不小于2.3。按此套改后结构系数取为 2.70o

7.2.1重力坝坝轴线在平面上出现转折时,转折处相邻坝段在地 震作用下动力反应差异较大,导致其地震变形难以协调,可能在 接缝处出现变形过大导致接缝止水破坏以及局部混凝土挤压破坏。 2008年汶川地震时宝珠寺重力坝转折处坝段横缝间出现了明显 的挤压破坏迹象。因此,在强震区的重力坝坝轴线应尽量采用直 线型。

722〜7.2.3坝体上部裂缝是已有经受强震的重力型高坝坝体的 主要震害,如我国的新丰江坝、印度的柯依那和伊朗的西菲罗等 坝上部的贯穿性裂缝的震害实例所示。为此强调了对重力坝上部 的抗震措施。

7.2.4根据当前强震区龙开口等重力坝抗震设计实践,提岀必要 时可在上游坝踵附近铺设粘土铺盖的抗震措施,使强震时上游坝 踵附近可能出现的裂缝能自愈,提高了坝踵部位抗震安全性。

7.2.6对在强震区修建的龙开口、滚弄重力坝的研究表明,横缝 间设置键槽或采取灌浆措施,可有效加强大坝整体作用,降低大 坝动力反应,提局大坝抗震能力。

7.2.7重力坝动力分析结果表明,在地震作用下,坝体泄水孔口 面或表孔闸墩底面与溢流堰面交接部位,由于应力集中效应而易 出现局部高拉应力区,加强配筋可有效限制这些部位地震时的开 裂破坏,确保泄水建筑物的运行安全。

8.1.1除规定在设计地震作用下应进行坝体强度和拱座稳定计算 评价外,要求在最大可信地震作用下应进行坝体和坝基变形分析。 8.1.3目前我国拱坝设计规范中规定,拱坝应力分析一般以拱梁 分载法作为基本方法。地震作用属于基本规范中的特殊工况,需 要综合静、动作用效应后评价抗震安全。为与基木规范中的分析 方法相协调,规定拱坝强度分析以静、动力拱梁分载法为基本分 析方法。在保留拱梁分载法为基本分析方法的同时,强调了对于 坝高大于70m的拱坝采用有限元法进行静、动力分析的必要性。 对于工程抗震设防类别为甲类,或结构复杂或地基条件复杂的拱 坝,强震作用下坝体、地基的材料非线性以及地基或坝体内的缝 面接触非线性效应等会对大坝抗震安全产生影响,故规定此时应 采用非线性有限元法进行分析。

8.1.4基于只计地基弹性影响的振型分解法是现阶段结构动力分 析的基本方法。采用振型分解反应谱法一般可较好地给出拱坝的 动力反应,对于重要拱坝应同时按时间历程法进行比较验算。对 工程抗震设防类别为甲类的拱坝,或结构复杂、地基条件复杂的 拱坝,还应增加非线性有限元法的分析评价。

8.1.5为简化计,对拱坝动水压力值取为按7.1.14条中式(7.1.14) 中计算值的1/2o已有研究成果表明,简化的动水压力与用有限元 模拟库水的动力分析结果及试验实测结果比较,无论是坝体的各 满库低阶频率和振型或坝面相应的振型动水压力都较好符合,从 而可使拱坝地震作用效应的分析简化很多。

8.1.7目前国内外在拱坝设计中仍采用刚体极限平衡法分析拱座 稳定,也为我国现行拱坝设计规范所采用。但对于工程抗震设防 类别为甲类的拱坝或地质情况复杂的拱坝,应按8.1.10规定采用 有限元法或模型试验进行比较论证。

8.1.8拱座稳定分析问题十分复杂,它不但受坝址地形、地质条 件的影响,而且在地震作用下,作用于滑动岩块上的拱端推力的 大小和方向及滑动体的滑动模式,都随时间而变化,岩体的静、 动态值物理力学参数也可能有差异。迄今,关于坝基岩体材料的 动态试验资料极少。因此,目前只能对问题作适当简化,并取基 岩的静态力学参数值进行计算分析。

已有分析研究表明,拱坝岸坡的地震加速度沿高程有一定的 动态效应,但与两岸山体形态和高度有关。目前,国内外对坝址 岸坡的地震动态效应,尚缺乏实测资料的充分验证。鉴于当前拱 座岩体稳定的抗震计算的模型、方法和参数取值都较粗略。因此, 暂不计入可能滑动岩块的地震动动态效应。

鉴于地震动三个分量的最大值一般并不同时发生,在按刚体 极限平衡法的静态的分析中,必须考虑地震动三个分量最大值的 遇合问题。本规范明确规定了岩块地震惯性力的组合方式和工况。 规定的三种地震加速度遇合值的选取原则为:基于某一地震作用 方向取最大值,其他两个方向均乘以0.5的遇合系数。

8.1.9对于岩体滑裂面抗剪断参数标准值的取值采用的是峰值强 度的平均值。其结构系数的取值系根据安全系数1.2套改得出。

8.1.10当采用基于反应谱法的动力法计算拱座推力,并结合按最 大值遇合系数计算的岩块惯性力,计算得出的拱座稳定结构系数 不能符合8.1.9规定的要求时,可采用基于时间历程法,通过计算 拱座抗滑稳定结构系数随时间变化的历程作进一步论证。除了 7.1.10条的条文说明中指出的动、静态抗震稳定性判断的本质区 别外,对于拱坝还由于:在地震过程中拱端推力与地基潜在滑动 岩块的惯性力两者的最大值都在改变,不太可能同时发生;且对 不同地震分量产生的岩体惯性力的遇合系数的确定,也存在一定 的任意性。因此,瞬间的抗滑稳定指标超限,更不意味着最终的 失稳破坏。曾结合大岗山、锦屏一级等拱坝工程,幵展了基于时 间历程法的拱座动力稳定分析工作。计算结果表明,给出的拱座 稳定结构系数时程中大多均大于按8.1.9规定的方法给出的结构 系数,即便瞬时的结构系数不能满足8.1.9规定的要求,但持续时 间极短,与地震总持续时间的比值多数情况下均小于1%,个别情 况下可达2%,如此短暂的瞬间滑动所累计的残余变形,应不致引 起最终的失稳。因此,对采用动力法进行拱座潜在滑动岩块抗震 稳定的进一步论证时,可根据稳定指标超限的持续时间和程度, 综合评判拱座的抗滑稳定性。

8.1.11考虑到抗震设防类别为甲类的拱坝的重要性,采用基于线 弹性理论的拱梁分载法和有限单元法难以反映大坝的地震反应和 抗震能力的实际情况,因此规定应采用非线性数值计算或振动台 动力模型试验,分析评价拱坝与地基整体系统在设计地震和最大 可信地震作用下的整体稳定安全性。

将拱坝结构作为整体结构、将坝基岩体视为无质量地基而只 计其弹性影响的线弹性分析方法,不能反应拱坝坝段间横缝强震 时开合的动力非线性影响和地震动能量向无线远域逸散的“辐射 阻尼”影响,难以真实描述拱坝地震时的实际工作形态和评价大 坝的抗震安全度;刚体极限平衡法由于其假定岩体为刚性以及与 坝体受力变形状态无关,滑动岩体各滑裂面同时到达极限平衡状 态,不能反映可变形岩体在静、动荷载作用下,首先导致滑裂面 局部拉裂或压剪屈服破坏、进而其应力和变形重新调整的实际性 状。另一方面,由于地震为往复作用的荷载,即使在地震的某一 瞬间滑动岩体达到极限平衡状态,也并不意味着必然会失稳;地 震作用下拱坝坝体在坝踵附近由于地基的约束作用出现高拉应力 集中区,在坝体中部拱冠附近,由于横缝张开引起的应力重分布 效应导致的梁向拉应力稍增大。这些部位在强烈地震作用下,尤 其是最大可信地震作用下,可能会出现升裂损伤。地基岩体屮分 布有微裂缝及软弱结构面、断层等地质缺陷,地震作用下也会有 局部损伤开裂。因此,对亍抗震设防类别为甲类的重要拱坝,以 及需进行最大可信地震作用下抗震设防的重大工程,采用计入上 述各类复杂因素影响的分析,结合工程类比评价拱坝地基系统的 整体安全度是必要的。

拱坝地基系统的振动台动力模型试验技术近年来有显著进展。 已在小湾、溪洛渡、大岗山等拱坝工程抗震设计中得到了应用。 因此,对于重要的拱坝工程进行振动台动力模型试验,结合数值 计算分析成果,综合评价拱坝坝基整体系统的抗震安全是十分重 要的。

8.1.12规定了对于采用8.1.11条规定进行大坝抗震分析及评价 时的评价标准。

近年来,结合国内溪洛渡、大岗山、锦屏一级等高拱坝的抗 震设计,开展了拱坝坝基体系整体抗震安全研究。研究中计入坝 体横缝非线性和无限地基辐射阻尼影响,模拟了两岸控制性滑裂 体及地基中主要构造接触非线性和材料非线性影响。结果表明, 采用坝体或基岩典型部位变形随地震作用的变化曲线上出现拐点 作为大坝地基系统整体安全度的评价指标是基本可行的。

8.1.13采用拟静力法计算拱坝地震作用效应时,由于坝型及河谷 地形不同,很难综合得岀动态分布系数的分布规律。鉴于拟静力 法仅适用于设计烈度小于Vln度且坝高70m及其以下的拱坝,因此, 参照仅有的少量国外(如日本)现行规范,取坝顶为3.0,坝基为 1.0,沿高程按线性内插,沿拱圈均布的简化分布规律。

8.1.14拟静力法的结构系数是套改确定的,其中抗滑稳定的结构 系数是按抗滑稳定安全系数为2.3套改得出。

8.2.1在坝型优化时应充分考虑坝体抗震的要求,使坝体在不同 水位作用下,其上部尽量压紧,应力场分布均匀,充分利用混凝 土材料的强度特性。例如高271.5m的英古里拱坝,在坝体体型选 择上,首先根据抗震要求,釆用了多项式函数逼近优化后的拱坝 体型和垫座式的坝基周边缝。另一个位于强震区的哥斯达黎加的 卡奇坝,该坝有两个预应力岸墩,中央坝段拱度很大且很薄,拱 坝高达80m而底厚仅7m,在坝顶用水平锚索施加预应力。经动 力计算表明,在强震作用下,坝顶动位移值很大,但由于坝体结 构柔软,应力反应却不大。

双曲拱坝向上游倒悬过大,地震时有可能引起倒悬坝块附近 接缝开裂,破坏坝体的整体性,因此强震区的双曲拱坝宜减小向 上游的倒悬。

8.2.2拱坝的抗震安全首先取决于地基和拱座的稳定。强震区的 拱坝除满足对地基的--般要求外,还应避免两岸岩性相差太大及 两岸山头过于单薄,要特别注意两岸基岩的抗震稳定性。例如美 国的帕柯依玛拱坝,在1971年圣费尔南多地震时,由于左岸山头 比较陡峭单薄,使基岩的加速度值增加很多,在左岸坝肩基岩上 实测加速度达l∙25g,造成左岸拱圈与拱座间伸缩缝自坝顶张开, 深达18mo因此,要认真做好对地基内软弱部位的加固工作,可 采取诸如灌浆、混凝土塞、局部加预应力锚筋、支护等措施。认 真做好坝基防渗帷幕和排水幕,减低拱坝两岸岩体内的水头,提 高地基系统的稳定性与强度。

8.2.3坝体遭受地震作用时,其变形增大,相邻坝段可能产生相 对位移,坝段间的接缝止水易遭损坏,成为抗震薄弱部位。因此, 必须注意分缝的构造设计,横缝止水宜采用能适应较大变形的接 缝止水型式和材料,以承受地震作用时接缝多次张开。例如英古 里拱坝,根据不同水头在上游面设置数量和宽度不等的多道加宽 半环形止水设施。强调了在必要时应采用阻尼器和布设跨缝钢筋 限制横缝开度、保证止水安全的措施。

8.2.4根据国内外拱坝动力分析成果,地震时坝体最大应力区在 坝体中上部。因此,在拱坝的抗震设计中必须采取有效的工程措 施以加强这一薄弱部位的抗震性能。例如;安皮斯塔拱坝,根据 试验结果加强了顶部拱圈的刚性;卡奇拱坝设计中采取了加强坝 体整体性的工程措施,减少伸缩缝,在坝项埋设预应力钢缆;英 古里拱坝,对有轴向受拉及小偏心受拉的拱截面以及压应力超过 BMPa的部位都布置钢筋,在坝体上部1/4坝高范围内布设了水 平钢筋网,在坝体上部约2/3坝高范围内布置竖向构造钢筋。我 国研究成果表明,上部布设拱向跨缝钢筋的作用仅仅在于限制横 缝开度。适当提高坝体局部混凝土等级,是增强局部抗拉强度的 有效抗震措施。必要时在上游坝踵附近铺设粘土铺盖的措施,可 使强震时可能出现的裂缝自愈,以提高坝踵部位抗震安全。

8.2.5地震时,坝顶加速度大,顶上附属结构容易产生断裂、倾 斜和倒塌等震害。因此要采用轻型、简单、整体性好和具有足够 强度的结构、减小附属结构突出于坝体的尺寸,以降低地震惯性 力。要特别注意交通桥、机架桥等结构连接部位的结构选型,防 止受震时出现断裂、倒塌或脱落。

9.1.1水闸的抗震安全校核的主要内容是抗震稳定和结构强度, 因此应对水闸的抗震稳定和强度进行抗震分析计算。从汶川地震 的震害调查结果可知,有许多水闸结构没有破坏而设备遭到地震 破坏,失去运行功能。为保障震后降低水位,防止次生灾害的发 生,水闸的正常运行至关重要,为此本次规范修订对水闸运行关 键设备提出应做抗震设计的要求。

9.1.2目前用动力法对水闸进行地震作用效应计算已具备条件, 对于高烈度区及地基有可液化土的重要水闸结构应采用动力法进 行抗震计算。

9.1.4目前动力分析方法与软件都已较为普及,因此把闸室作为 整体三维体系进行分析,已经没有困难,无需对水闸结构作过多 简化。

9.1.6通过对典型水闸支座上的水平向地震惯性力的试设计计算, 认为该惯性力计算公式还是比较合理的,且稍偏于安全。

9.1.9当强震区的水闸闸室为钢筋混凝土结构时,应按照钢筋混 凝土结构的规定进行截面承载力抗震验算,并符合水闸设计规范 的要求。

9.1.10在现行水闸设计规范中,考虑地震作用时的抗滑稳定安全 系数接近1.0,只是一种设计标准,因此需要对地震作用效应进行 折减。

9.2.1水闸大多建筑在软弱地基上,在地震作用下,其破坏相当 严重,震害主要表现在地基和建筑物两个方面。因而在修筑水闸 时,应注意地基处理,如对液化土层进行封围或采用桩基以提高 地基的承载力。当采用桩基时,应特别注意防止震后地基与闸底 板的脱离,造成管涌通道。如蓟运河新防潮闸,采用井柱桩基分 离式底板,在1976年唐山地震时,由于闸墩与底板沉陷量不同, 使部分底板与粘土地基脱离,底板与上游铺盖、下游消力池之间 的塑料止水带撕裂,造成漏水通道。由于及时处理,才免使闸功 能失效而破坏。因而必须采取有效的防渗措施,结构上采用多道 止水,分缝处采用柔性连接;同时,应选用强度大、柔性好的止 水材料。

9.2.2要求水闸结构设计中,沿高度的刚度,特别是垂直河流方 向刚度变化宜均匀,避免发生突变,以防止因地震时应力集中而 使机架桥发生破坏。震害调查表明,凡采用桩基、整体式钢筋混 凝土结构的震害较轻,而分离式结构震害较重,采用浆砌块石结 构的震害最为严重。因此,强震区不宜建筑浆砌块石结构的水闸。 当地震烈度较高(7度以上)时,不宜采用分离式结构,而采用整 体式桩基结构的水闸。

9.2.3-9.2.4由震害调查及动力分析可知,机架桥越高,地震作 用效应越强;顶部重量越大,地震作用效应也越大。因此,宜降 低机架桥高度,减轻其顶部重量,以减少地震作用效应。同时, 应采取防止机架桥横梁在地震时落梁的措施。

9.2.5边墩及岸坡丧失稳定性主要表现为沉陷、倾倒、倒塌、滑 移。震害调查表明,除地质条件外,还与墙后地震主动动土压力 有关,若墙后填土过高、有附加荷重或地下水位过高,均会产生 较大的地震主动动土压力,对稳定不利。故规定应适当降低墙后 填土高度,减少附加荷重,并降低地下水位等有利于边墩及岸坡

稳定的措施。

9.2.6震害调查表明,护坦、消力池、海漫等结构的破坏形式主 要是纵横裂缝,并有垂直错动,以至反滤破坏、止水撕裂,造成 渗漏通道。因此规定,防渗铺盖宜采用混凝土结构,适当布筋, 并需加强反滤和增强止水。

10.1.1实际震害表明,良好地质条件下的地下结构的震害比地面 结构轻。地表加速度小于0.1g和地表速度小于20Cm/s时,岩基 中的隧洞基本上无震害发生。因此规定对设计地震加速度0.4g或 设计地震加速度0.2g的1级地下结构,验算建筑物和围岩的抗震 安全和稳定性。鉴于地下结构进、出口是震害多发部位,故对设 计地震加速度大于0.1g的地下结构验算进、出口部位岩体的抗震 稳定。基岩上部土体对地震动有显著的放大作用,因此对设计地 震加速度大于0.1g的土体内1级地下结构验算建筑物的抗震安全 和建筑物下方土体的震陷。

10.1.2实际震害及理论分析表明地下结构的地震响应取决于结 构与周围介质的动力相互作用,因此确定地下结构场地地震位移 响应时空分布是确定地下结构地震响应的关键。因此规定在地下 结构的抗震计算中,采用场地地震动响应分析确定场地最大位移 量及其沿深度的分布。为简化分析计算,场地可假定为水平成层 介质,采用一维波动分析,软基介质可采用等价线性模型计入土 的动力非线性特性。根据弹性理论分析和国外少量观测资料,岩 基内地震动分布随深度渐减且分布规律相对明确,故规定基岩面 下50m及其以下部位加速度代表值折半,5Om以内可按线性变化。 岩基地表最大位移量可由加速度代表值和场地卓越周期推算。

10.1.3地下结构地震响应分析方法可分为拟静力计算法和动力 分析计算法两类。拟静力分析法中采用较多的有反应位移法或反 应加速度法。横断面计算模型的周围介质范围可取为4〜5倍地下 结构的宽度或高度。

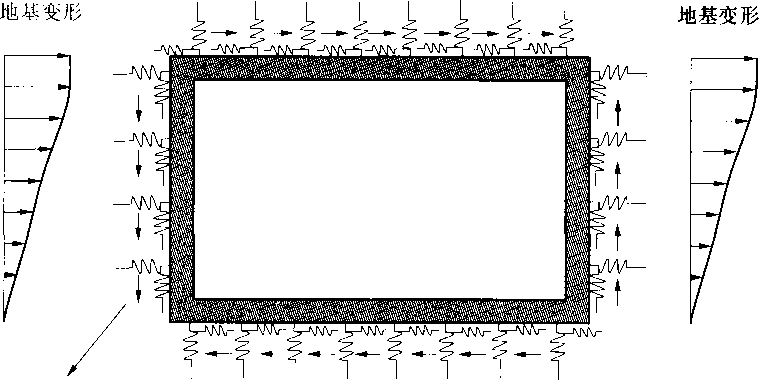

反应位移法最初针对隧洞类轴线方向较长的地下结构的轴线 或垂直轴线方向的地震响应计算提出的。随着地下结构规模的扩 大,反应位移法也被逐渐应用到了隧洞横断面的地震响应计算。 最基本的反应位移法中,地下结构按梁单元简化,周围介质对结 构的动力相互作用以分布弹簧替代,在弹簧的外端施加无结构条 件下的地基地震响应位移进而算出结构的地震应力与变形响应, 如图2所示。反应位移法中对结构地震响应起控制性作用的分布 弹簧的计算方法,在各种设计规范中差异很大,同时分布弹簧间 相互独立也与地基介质的连续特性有所差别。

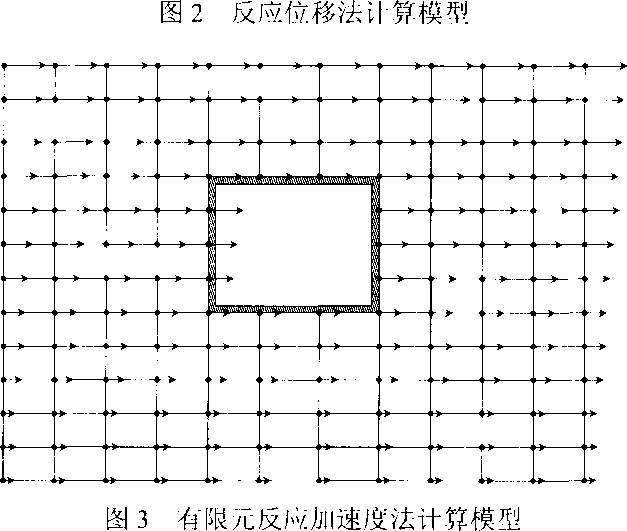

反应加速度法。为了回避分布弹簧计算的随意性,直接将结 构和地基采用有限单元建立数值模型进行拟静力计算。地震荷载 采用无地下结构条件下,结构所在位置对应剪切应变最大时刻的 基础响应惯性力分布作用于拟静力分析模型的相应节点,如图3 所示。底部采用固定边界、侧面边界采用水平滚动支撑或施加原 基础的地震响应剪应力。