UDC

中华人民共和国国家标准

GB 51284-2018

烟气脱硫工艺设计标准

Standard for design Of flue gas desulfurization

2018-02- 08 发布

2018-09-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部曜厶务布 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联口反而

Standard for design Of flue gas desulfurization

GB 51284-2018

主编部门:中国有色金属工业协会 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2 0 1 8 年9月1日

2018 北 京

中华人民共和国国家标准

烟气脱硫工艺设计标准

GB 51284-2018

☆

中国计划出版社出版发行

网址:WWW. jhpress. COm

地址:北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座3层

邮政编码:100038 电话:(01。)63906433 (发行部)

三河富华印刷包装有限公司印刷

850mm× 1168mm 1/32 5 印张 122 千字

2018年8月第1版 2018年8月第1次印刷

☆

统一书号:155182・0309

定价:30. OO元

版权所有侵权必究

侵权举报电话:(OlO) 63906404 如有印装质量问题,请寄本社出版部调换

第1835号

现批准《烟气脱硫工艺设计标准》为国家标准,编号为 GB 51284—2018,自2018年9月1日起实施。其中,第3.6.8、

9.1.4、10.8.4、13.6.4、13. 8. 4条为强制性条文,必须严格执 行。

本标准在住房城乡建设部门户网站(WWW. mohurd. gov. Cn) 公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社 出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2018年2月8日

ɔɪ- —a—

刖 ≡

本标准根据住房城乡建设部《关于印发<2013年工程建设标 准规范制订、修订计划〉的通知》(建标C2013D6号)的要求,由中国 恩菲工程技术有限公司会同有关单位共同编制完成。

在编制过程中,编制组进行了广泛深入的调査研究,总结了国 内钢铁、电力、有色金属、黄金等行业烟气脱硫的设计经验,在广泛 征求意见的基础上,对其中一些重要条文进行了专题研究,通过反 复讨论、修改和完善,最后经审查定稿。

本标准共分14章和4个附录,主要技术内容包括:总则、术 语、基本规定、石灰石(石灰)-石膏法、氨法、钠碱法、氧化锌法、镁 法、活性焦法、溶剂法、烟气循环流化床法、喷雾干燥法、双氧水法 和海水法。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本标准由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释, 由中国有色金属工业工程建设标准规范管理处负责日常管理工 作,由中国恩菲工程技术有限公司负责具体技术内容的解释。执 行过程中如有意见或建议,请寄送中国恩菲工程技术有限公司(地 址:北京市复兴路12号,邮政编码=100038),以供今后修订时参 考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审査人:

主编单位:中国恩菲工程技术有限公司

参编单位:武汉都市环保工程技术股份有限公司

中铝长沙有色冶金设计研究院有限公司 中国瑞林工程技术有限公司 新疆有色冶金设计研究院有限公司 国电龙源环保工程有限公司 中国华电环保系统工程有限公司 河北省电力勘测设计研究院 上海克硫环保科技股份有限公司 成都华西化工科技股份有限公司 江苏澄天环保科技有限公司 金川集团股份有限公司 江苏蓝电环保股份有限公司 双盾环境科技有限公司 河南省华美实业有限公司

|

主要起草人:董四禄 |

黄祥华魏甲明 |

夏小群 |

邵玫 |

|

周青 |

曾辉李江波 |

刘静 |

袁爱武 |

|

吴桂荣 |

李伟达肖九高 |

唐照勇 |

花序 |

|

高飞 |

秦赢曹辉 |

郭伟 |

王大卫 |

|

张韧 |

孙治忠王姣 |

肖万平 |

宋自新 |

|

罗海兵 |

武乔章李向才 |

林敏 |

岳焕玲 |

|

李淑全 |

兰运堂武斌 |

郭智生 |

钱建东 |

|

蒋加军 |

张宏昌苏文国 |

宋兵 | |

|

主要审查人:谷吉林 |

常全忠钟秦 |

胡健民 |

赵森林 |

|

黄卫华 |

王颖李允斌 |

张奇 |

杜业辉 |

|

潘峰 |

张兆勇 |

3.3物料和热量平衡计算 ..........................................(7

3.4设备选择......................................................(8

3.6管道及管道敷设................................................(12

3.7自控及在线监测 ................................................(15

4.4物料和热量平衡计算 ..........................................< 17

11. 6 设备布置................................................................ ( 65 )

12.2 吸收剂......................................................... ( 67 )

COntentS

5 AmmOnia FGD PrOCeSS ....................................... ( 24 )

5. 4 MaSS and heat balances ......................,................ ( 25 )

• 5 ∙

6 SOdiUm alkaline FGD PrOCeSS .............................. ( 31 )

7 ZinC OXide FGD PrOCeSS ....................................... ( 37 )

8 MagneSiUnI OXide(magnesium hydroxide)

FGD PrOCeSS ...................................................... ( 42 )

9 ACtiVated COke FGD PrOCeSS ................................. ( 48 )

9. 1 General requirements .........*................................ ( 48 )

10 SOIVent FGD PrOCeSS .......................................... ( 54 )

11 CirCUlating fluidized bed FGD PrOCeSS .................. ( 61 )

APPenCliX B DeterminatiOn method for COmPreSSiOn Strength Of activated COke ..................... (

APPendiX C DeterminatiOn method for abrasive resistance Of activated COke ..................... (

APPendiX D Determination method for ignition

・8 ∙

temperature Of activated COke .................. (

EXPIanatiOn Of WOrding in this Standarel .............. (

LiSt Of quoted StandardS .......................................... (

APPenCIixiExplanation for PrOViSionS ........................... (

i.o.i为了提高脱硫新技术应用水平,促进各行业可持续发展和 烟气脱硫技术进步,规范有色金属、电力、钢铁等行业烟气脱硫工 艺设计,满足节能减排、资源综合利用以及清洁生产的要求,制定 本标准。

1. 0.2本标准适用于有色金属、电力、钢铁、黄金、烟气制酸等行 业的烟气脱硫。

1. 0.3烟气脱硫工艺设计在总结生产经验的基础上,应遵循技术 先进、经济合理、安全可靠的设计原则。

1.0.4对涉及安全、环保等的关键参数应釆取监测、报警、联锁控 制等措施,确保安全生产。

1. 0. 5脱硫过程产生的“三废”应妥善处理,不得对环境造成二次 污染。

1. 0.6烟气脱硫工艺设计除应符合本标准外,尚应符合国家现行 有关标准的规定。

2. 0.1 主体装置 main device

处理含硫物料且排出二氧化硫烟气的装置。

2. 0. 2 脱硫装置 flue gas desulfurization device

用于脱除烟气中二氧化硫的工艺、设备及配套辅助设施’

2.0.3 原烟气 raw flue gas

入脱硫装置的含二氧化硫烟气。

2. 0. 4 净烟气 CIean flue gas

出脱硫装置的烟气。

2. 0. 5 吸收剂 absorbent

脱硫工艺中用于脱除二氧化硫等有害物质的反应剂。

2. 0. 6 烟气预处理 gas pre-treatment

除去原烟气中对脱硫工艺和副产物有害组分,调节原烟气温 度、湿度、颗粒物含量等参数的工艺、设备及配套辅助设施。

2.0.7 吸收塔 absorber

完成吸收剂与烟气接触脱除二氧化硫等污染物的装置。

2. 0. 8 再生塔 regeneration tower

实现吸收剂再生、解吸二氧化硫的装置。

2. 0. 9 脱硫效率 desulfurization efficiency

脱硫装置脱除的二氧化硫量与原烟气中所含二氧化硫量的百 分比。

2. 0. 10 液气比 SIUrry-flue gas ratio

吸收塔浆液循环量(升)与吸收塔出口实际烟气量的比值(单 位:L∕m3)c

2. 0. 11 碱硫比 alkali-sulfur molar ratio

• 2・

反应过程中加入碱性物质的摩尔数与脱除的二氧化硫摩尔数 之比(单位:mol/mol) „

2. 0.12 浆液 SIUrry

液体与悬浮颗粒物的混合物。

2. 0. 13 吸收塔浆池 absorber tank

吸收系统中缓冲、储存浆液,并完成吸收剂溶解、亚硫酸盐氧 化、硫酸盐结晶等物理和化学反应过程的容器。

2. 0.14 增压风机 booster fan

克服脱硫装置烟气阻力的风机。

2. 0. 15 氧化空气 OXidatiOnair

利用其中的氧强制氧化亚硫酸盐(亚硫酸氢盐)转化为硫酸盐 的空气。

2. 0. 16 氧化风机 OXidatiOn air fan

将氧化空气加压并输送到氧化浆池的风机。

2. 0.17 净烟气加热器 CIean flue gas reheater

利用原烟气、蒸汽或其他热介质直接或间接提高进烟囱净烟 气温度的换热装置。

2. 0. 18 吸收塔内饱和结晶 SatUratiOn CryStalIiZatiOn in ab

sorber

吸收塔内利用进口烟气的热量,使副产物溶液达到饱和并析 出晶体的过程,简称塔内结晶。

2. 0. 19 吸收塔外蒸发结晶 evaporative CryStalIiZatiOn OUt Of

absorber

吸收塔外利用蒸汽等热源,将副产物溶液进行蒸发并析出结 晶的过程,简称塔外结晶。

2. 0. 20 活性焦(AC) activated COke

一种以煤为主要原料,经过炭化、活化等工序制备成为圆柱多

孔状的材料。

2. 0. 21活性焦吸收塔空速

单位时间、单位体积活性焦处理的烟气量,单位:m3工况气 量/(∏?活性焦∙ h),简写为h-'o

2. 0. 22 溶剂 SOlVent

用于低温吸收、高温解吸二氧化硫、可循环利用的溶剂。

2. 0. 23 富液 rich SOIVent

富液指吸收-解吸脱硫工艺中完成吸收二氧化硫后的溶液。

2. 0. 24 贫液 Iean SoIVent

贫液指吸收-解吸脱硫工艺中完成解吸二氧化硫后的溶液。

2. 0. 25海水恢复系统 SeaWater recovery SyStem

采用中和、曝气等方法将吸收二氧化硫后的海水恢复到天然 海水水质要求的系统,包括曝气池、曝气风机和曝气器等。

2. 0. 26 曝气池 aeration basin

釆用中和、曝气方法对吸收二氧化硫后的海水恢复到天然海 水水质的建(构)筑物。

2. 0. 27 装置可用率 device availability

脱硫装置每年正常运行时间与主体装置每年总运行时间的百 分比。

装置可用率=(A-B)∕A×100⅜

式中:A——主体装置每年的总运行时间(h);

B—脱硫装置每年因脱硫系统故障导致的停运时间(h)。

2. 0. 28 副产物 by-product

吸收剂与烟气中二氧化硫等反应后生成的物质,进一步处理 反应生成物所形成的物质以及采用吸收解吸回收的高浓度二氧化 硫气体统称为副产物。

2. 0. 29 废水 WaSte Water

烟气预处理和脱硫过程中产生的含有重金属及其化合物、卤 族元素化合物、酸及其他杂质的污水。

3.1工艺选择

3.1.1烟气脱硫工艺应根据主体装置操作制度、烟气二氧化硫浓 度、烟气量及波动、烟气中其他组分及含量、二氧化硫排放标准、排 放总量要求、脱硫效率、吸收剂供应、自然资源、副产物综合利用、 废水排放、废渣利用、厂址条件、场地布置及其他要素,经技术、经 济比较确定。

3.1.2烟气脱硫工艺应符合下列规定:

1尾排二氧化硫、酸雾、颗粒物等排放浓度应符合现行国家 标准《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223、《锅炉大气污染物 排放标准》GB 13271、《恶臭污染物排放标准》GB 14554、《铝工业污 染物排放标准》GB 25465及修改单、《铅、锌工业污染物排放标准》 GB 25466及修改单、《铜、镣、钻工业污染物排放标准》GB 25467及 修改单、《镁、钛工业污染物排放标准》GB 25468及修改单、《硫酸工 业污染物排放标准》GB 26132,«钢铁烧结、球团工业大气污染物 排放标准》GB 28662、《锡、锐、汞工业污染物排放标准》GB 30770、 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078的有关规定;

2尾排二氧化硫、酸雾、颗粒物等排放浓度应满足批复的环 境评价要求和排放总量要求。

3.1.3烟气脱硫工艺应根据原烟气组分、原烟气颗粒物中有害组 分对吸收剂性能、脱硫副产物质量的影响选择。

3. 1.4脱硫装置应适应主体装置的负荷变化。

3.1.5脱硫装置可用率应为100%。

3.1.6当符合下列条件之一时,脱硫装置应设置烟气预处理:

1去除原烟气中的氟化氢、氯化氢、三氧化硫、酸雾、油、重金

• 5 •

属及其化合物、颗粒物等组分;

2降低原烟气温度和颗粒物含量、调节原烟气湿度。

3.1.7原烟气温度满足烟气脱硫工艺要求的前提下,宜回收原烟 气的余热。余热回收宜釆用低温省煤器、热管锅炉等高效换热设 备。

3.1.8脱硫废水处理应符合下列规定:

1脱硫装置宜设置去除废水中重金属、氟、氯及其化合物等 有害组分的预处理系统;

2处理后的废水应达到回用要求,当对废水含盐量有特殊要 求时,应采取降低含盐量措施。

3.1.9危害环境的副产物应集中无害化处理。

3.2设计基础资料

3. 2.1设计基础资料应包括下列内容:

1标准状态、湿基、实际含氧量条件下的烟气量及波动范围; 2标准状态、干基、实际含氧量条件下的烟气组分浓度及波 动范围,烟气组分、浓度单位及数值见表3. 2. 1;

表3. 2.1烟气组分

|

序号 |

组分 |

单位 |

数值 |

备注 |

|

1 |

N2 |

% | ||

|

2 |

O2 |

% | ||

|

3 |

CO2 |

% | ||

|

4 |

CO |

% | ||

|

5 |

H2O |

% | ||

|

6 |

SO2 |

mg∕Nm3 | ||

|

7 |

SO3 |

mg∕ Nm3 | ||

|

8 |

Hg |

mg∕Nm3 | ||

|

9 |

F |

mg∕Nm3 |

续表3. 2.1

|

序号 |

组分 |

单位 |

数值 |

备注 |

|

10 |

Cl |

mg∕Nm3 | ||

|

11 |

AS |

mg∕Nm3 | ||

|

12 |

NOx |

mg∕Nm3 | ||

|

13 |

H2S |

mg∕Nm3 | ||

|

14 |

二疇英类 |

ngTEQ∕Nτn3 | ||

|

15 |

其他 |

3烟气温度及波动范围(°C);

4烟气压力及波动范围(Pa);

5净烟气排放要求;

6吸收剂来源及特性;

7副产物要求;

8工艺水及公用工程资料;

9所在地气象资料;

10水文地质资料。

3.2.2设计基础资料还应包括主体装置生产工艺的特点及操作 制度。

3.3物料和热量平衡计算

3. 3. 1物料平衡计算应符合下列规定:

1标准状态烟气流量和实际状态烟气流量转换时,烟气可视 为理想气体;

2物料平衡计算应包括二氧化硫、三氧化硫、氧气、氮气、二 氧化碳、氮氧化物、氟化氢、氯化氢、水、烟尘等组分;烟气中含有对 脱硫反应和环境安全有害的铅、汞、镉、铭、碑等物质时,应对这些 物质进行物料平衡计算;

3吸收剂消耗量和副产物产量应根据脱除的二氧化硫量通

过化学反应平衡计算;

4物料平衡计算应包括吸收塔进出口吸收液、补充吸收液、 补充水、排出液(废水、浆液);

5烟气量、烟气组分浓度波动较大时,应对最大、正常、最小 烟气量及组分分别做物料平衡计算;

6物料平衡计算结果应包括吸收塔进岀口烟气量及烟气组 分浓度、吸收剂消耗量、水耗、汽耗、其他辅助原料消耗量、副产物 量及副产物主要组分含量、废水量及废水主要组分含量、脱硫后烟 气在标准状态、干基、基准含氧量条件下的二氧化硫浓度。

3.3.2热量平衡计算应符合下列规定:

1二氧化硫吸收应按绝热过程计算,吸收塔的热损失可忽略 不计;

2吸收塔的热平衡计算应包括进口烟气显热、进口烟气水蒸 气潜热、二氧化硫与吸收剂反应热、补充吸收剂带入热、补充水带 入热、排出液(废水、浆液)带出热、出口烟气显热、出口烟气水蒸气 潜热等。

3.4设备选择

3. 4.1设备选择应符合脱硫装置安全可靠运行的要求。

3.4.2增压风机选择应符合下列规定:

1主体装置风机满足脱硫装置要求时,不宜再设增压风机;

2大容量脱硫增压风机宜选用静叶可调轴流式风机或动叶 可调轴流式风机,中小容量增压风机宜选用离心风机;

3增压风机选择参数的应有裕量,风量不宜小于最大设计工 况下烟气量的110%,另加不应小于10°C~15°C的温度裕量;增压 风机的压头宜为最大设计工况下压头的120%;

4增压风机数量应根据主体装置和脱硫装置合理匹配的原 则,经技术、经济比较确定,增压风机不宜设备用。

3.4.3吸收塔应符合下列规定:

• 8 •

1吸收塔选型应满足结构简单、脱硫效率高、阻力小、操作维 护方便、投资及运行费用低的要求。

2湿法脱硫工艺,吸收塔宜选用喷淋空塔、填料塔、湍冲塔、 旋流板塔等高效低阻力设备;吸收塔材质应根据介质特性选择;当 烟气含有氟、氯离子时,接触烟气和浆液的材料应耐氟、氯的腐蚀。

3吸收塔应设置除雾器,除雾器应设冲洗装置;除雾器应满 足雾滴捕集效率高、阻力小、易冲洗、耐腐蚀、方便维护的要求。

4吸收塔的设计应符合现行行业标准《塔式容器》NB/T 47041、 《塔器设计技术规定》HG 20652,≪玻璃钢化工设备设计规定》HG/T 20696、《玻璃鳞片衬里施工技术条件》HG/T 2640、《橡胶衬里化工设备 设计规范)>HG∕T 20677的有关规定。

3.4.4氧化风机选择应符合下列规定:

1氧化风机宜釆用罗茨风机或离心风机;

2单塔布置配套的氧化风机,应设置2台全容量氧化风机, 其中1台备用;

3双塔布置配套的氧化风机,宜设置3台全容量氧化风机, 其中1台备用。

3. 4.5泵类设备选择应符合下列规定:

1浆液循环泵、浆液泵、清液泵宜选用卧式离心泵。

2当采用母管制喷淋系统时,浆液循环泵宜按多用一备选 择;当釆用单元制喷淋系统时,浆液循环泵台数应与喷淋层层数一 致,现场不宜设置备用泵。

3浆液循环泵、浆液泵、清液泵等过流部件材质应根据介质 特性选择;当过流介质中含有氟、氯离子时,过流¾β件应耐氟、氯的 腐蚀。

4浆液循环泵的流量应根据液气比计算的循环浆液量确定, 扬程应根据输送介质特性、吸收塔(浆池)液位、喷淋液进塔(喷嘴) 压力、管道及阀门阻力、设备布置等通过计算确定,流量宜取最大 喷淋量的110%,扬程应满足极端条件下最高扬程的120%。

5浆液泵、清液泵的流量和扬程应根据输送介质特性、吸入侧 设备和输出侧设备的操作参数、设备布置等通过计算确定,流量宜 取最大喷淋量的110%,扬程应满足极端条件下最高扬程的120%。

6浆液循环泵吸入侧宜设置过滤网,过滤网孔面积不宜小于 循环泵入口管道截面积的3.5倍。

3.4.6两套或两套以上脱硫装置合用一座单内筒烟囱时,每套脱 硫装置出口宜设置风门或阀门,接触湿烟气部位应采取防腐蚀措 施。烟囱设计应符合现行国家标准《烟囱设计规范»GB 50051的 有关规定。

3.4.7烟气加热器选择应符合下列规定:

1烟气加热器应根据烟气特点、工艺要求、场地条件,经技 术、经济比较后确定,宜选择管式换热器、回转式换热器;

2烟气加热器出口气体温度不宜小于80oCi '

3当釆用回转式换热器时,漏风率不应大于1%,换热器受 热面应釆取防腐、防磨、防堵塞、防沾污等措施。

3.4.8设备绝热应符合国家现行标准《工业设备及管道绝热工程 设计规范》GB 50264、《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175和 《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072的有关规定。

3.5设备布置

3.5.1设备布置应符合下列规定:

1设备应按照工艺流程、物料顺序布置,满足烟道和管道短 捷、顺畅的要求;

2设备布置在满足安全、生产、维护及消防要求的前提下应 紧凑;

3设备布置应合理利用地形、地质条件并应满足厂区总体规 划的要求;

4公用设施宜与主体装置共用;

5设备布置应符合职业健康安全与环境的要求。

3.5.2环境、安全存在隐患的吸收剂制备系统及储存场地,应布 置在人流相对集中区域的常年最小频率风向的上风侧或主导风向 的下风侧。

3.5.3 吸收塔布置应符合下列规定:

1吸收塔宜室外布置,高寒地区应釆取防冻措施;

2塔内液体重力自流到槽、罐或其他设备时,安装高度应根 据塔内液面压力、流入设备高度、流入设备内部压力及管道压力降 等因素确定。

3.5.4增压风机的布置应符合下列规定:

1湿法烟气脱硫增压风机宜布置在吸收塔或烟气预处理之 前的干烟气段,烟气循环流化床法、喷雾干燥法烟气脱硫的增压风 机宜布置在除尘器之后;

2增压风机进出口气体管道及收缩(扩张)管规格及长度不 应影响风机性能;

3增压风机在室内布置时,应根据风机起吊部件的尺寸、重 量选用起吊设施;

4检修空间应根据增压风机最大活动部件的规格确定;

5增压风机应设独立基础,当风机基础较高时应设置操作平 台;

6风机噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排 放标准》GB 12348、《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087的 有关规定。

3.5.5氧化风机布置应满足入浆池空气温度低于吸收塔循环浆 液温度的要求,氧化风机噪声应符合本标准第'3.5.4条第6款的 规定。

3. 5.6易燃、易爆、腐蚀性及强氧化性液体储存设施的地面标高 应低于周围道路和地面标高。

3.5.7泵类设备布置应符合下列规定:

1寒冷、多风、多沙地区,泵宜布置在室内;

2泵房防火、防爆、防噪声、防潮、通风、采暖、采光应符合现 行国家标准《泵站设计规范》GB 50265的有关规定;

3浆液泵应靠近吸入侧设备布置;

4多雨地区布置泵时,应设防雨设施;

5泵的布置应满足泵、阀门、管件的安装、操作和检修要求;

6当移动式起吊设施无法接近质量较大的设备时,应设置固 定式起吊设施。

3.5.8脱硫装置的防火、防爆、防静电设计应符合国家现行标准 《建筑设计防火规范》GB 50016,«石油化工企业设计防火规范》 GB 5016OJ储罐区防火堤设计规范》GB 50351,«有色金属工程设 计防火规范》GB 50630和《电力设备典型消防规程》DL 5027的有 关规定。

3.6管道及管道敷设

3. 6.1气体管道设计应符合下列规定:

1气体流速应根据气体介质特性选择,宜符合表3. 6. 1的规 定;

表3. 6.1气体流速

|

介质名称 |

介质温度(°C) |

介质压力(MPa) |

流速(m∕s) |

|

烟气 |

150—300 |

— |

15 〜30 |

|

<150 |

一 |

12 〜15 | |

|

再生二氧化硫气体 |

<120 |

一 |

14 〜25 |

|

空气 |

<120 |

<0. 2 |

10 〜15 |

|

常温 |

0. 2~1. 0 |

12 〜20 | |

|

氮气 |

常温 |

— |

9〜11 |

|

<500 |

— |

15 〜20 | |

|

低压蒸汽 |

— |

— |

15 〜25 |

|

排气(槽、罐) |

常温 |

— |

8〜12 |

2材质应根据输送介质以及介质的浓度、温度、压力进行选 择。防腐管道宜选择碳钢内衬防腐材料、玻璃钢、耐腐蚀合金钢; 对于吸收塔进口烟气干湿交界面管道的材质宜选用高镣基合金 钢。

3.6.2液体管道设计应符合下列规定:

1液体流速应根据输送介质特性选择;

2材质应根据输送介质以及介质的浓度、温度、压力进行选 择,输送腐蚀性清液管道应耐腐蚀,输送腐蚀性的浆液管道应耐腐 蚀、耐磨损,管道材质宜选择碳钢内衬防腐材料、玻璃钢、高密度聚 乙烯、聚丙烯、耐腐蚀合金,内衬防腐材料宜采用丁基橡胶、高密度 聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯、耐腐蚀合金。

3.6.3阀门选择和安装应符合下列规定:

1阀门应根据工艺流程、介质特性、设计温度、设计压力进行 选择;

2气体阀门宜选用蝶阀或闸板阀,阀门材质应根据介质特性 选择;

3液体阀门宜选用蝶阀、球阀;底流阀门宜选择隔膜阀;阀门 直径宜与主管道一致;阀门材质的选择应符合本标准第3.6.2条 第2款的规定;

4阀门安装应符合下列规定:

1) 阀门安装高度应方便操作和检修;操作频繁的阀门,当位 置较高时,应设置操作平台;阀门离地面或操作平台的高 度宜为1.3m;

2) 水平管道上的阀门的阀杆不宜向下安装;垂直管道上阀 门的阀杆、手轮应与操作巡回线方向平行;

3) 阀门宜安装在热位移较小的位置;

4) 浆液管道蝶阀宜安装在水平管道上,蝶阀应按照便于操 作的原则确定安装方向,蝶阀的开启方向应与介质流向 —致O

3.6.4离心泵吸入侧主管道管径不应小于泵吸入口直径,排出侧 主管管径不应小于泵出口直径。泵进出口应设置减震用补偿器。

3.6.5管道绝热应符合国家现行标准《工业设备及管道绝热工程 设计规范》GB 50264,«设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175和 《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072的有关规定。

3.6.6工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识,应符合现行 国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231 的有关规定。

3. 6.7管道敷设应符合下列规定:

1管道敷设应根据总平面布置、管内介质、操作、检修、经济 等因素确定,平面及空间布置应与主体装置协调统一。

2管道宜与建筑物及道路平行敷设,干管宜靠近主要用户或 支管多的一侧。

3脱硫装置区域的管道宜釆用综合架空方式敷设;跨道路地 段,净高不宜小于5.0m;低支架布置时,人行地段净高不宜小于 2. 5m;低支墩地段,管道支墩宜高出地面0. 15m~0. 30mo

4脱硫装置区域的浆液沟、废水沟应防腐。

5寒冷地区室外管道应釆取防冻措施,间断性输送液体管道 宜采用蒸汽伴热或电伴热。

6管道敷设坡度应根据输送介质特性和流动方向确定。

7液体管道最高点应设置排气管,排气管公称直径不应小于 15mm;管道最低点应设置排液管,排液管公称直径不应小于 20mm;在可能积聚液体的部位应设置排液阀,排液阀宜靠近主 管。

8浆液管道上应有停运冲洗的措施。

3.6.8输送腐蚀性、易爆、有毒介质的管道在横跨人行通道、运输 通道上方敷设时,横跨段不得有法兰和管道连接件。

3.6.9输送腐蚀性、易爆、有毒介质的管道不宜敷设在转动设备 上方,否则应釆取安全防护措施。

♦ 14 •

3. 6. 10管道及管道敷设应符合国家现行标准《工业金属管道设计 规范》GB 50316、《化工装置管道布置设计内容和深度规定))HG∕T 20549.1 化工装置管道布置设计工程规定》HG/T 20549. 2、《化工 装置管道布置专业技术管理规定》HG/T 20549. 3、《化工装置管道 布置专业提出的设计条件》HG/T 20549. 4和《化工装置管道布置设 计技术规定》HG/T 20549. 5的有关规定。

3.6.11压力管道应符合国家现行标准《压力管道规范工业管道 第1部分:总则》GB/T 20801.1、《压力管道规范 工业管道 第2 部分:材料》GB/T 20801.2、《压力管道规范 工业管道 第3部分: 设计和计算》GB/T 20801.3、《压力管道规范 工业管道 第4部 分:制作与安装》GB/T 20801.4、《压力管道规范 工业管道 第5 部分:检验与试验》GB/T 20801.5、《压力管道规范工业管道第 6部分:安全防护》GB/T 20801. 6和《火力发电厂汽水管道设计规 范》DL/T 5054的有关规定。

3.7自控及在线监测

3.7.1脱硫装置可设置独立控制室,也可与主体装置控制室合 并,距离控制室较远的系统可就地设机柜室。

3. 7. 2脱硫装置宜采用分散控制系统(DCS),应包括数据采集和 处理系统(DAS).模拟量控制系统(MCS)、顺序控制系统(SCS)及 联锁、保护、报警功能。

3. 7. 3脱硫装置应根据工艺要求对主要工艺参数实施在线监测, 并应对关键参数进行联锁、控制和报警。

3. 7.4储存或可能产生有毒、危险类气体的储罐区、设备、管道应 设置具有声光报警功能的固定式检测仪。泄漏检测报警的设置应 符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《石 油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493的有关 规定。

4.1 一般规定

4. 1. 1石灰石(石灰)-石膏法湿法烟气脱硫应以石灰石、石灰、消 石灰、电石渣等钙基物质作为吸收剂,脱除烟气中的二氧化硫及有 害物质。副产物石膏的质量应满足综合利用的要求。

4. 1. 2石灰石(石灰)-石膏法脱硫装置应包括吸收剂制备及供应、 烟气输送、吸收及氧化、副产物处理、废水处理、自控和在线监测O 4.1.3吸收工艺应根据烟气二氧化硫浓度和尾气排放要求选择, 宜选择单回路循环、双回路循环等脱硫工艺。

4.1.4对于执行大气污染物特别排放限值的区域或地区,脱硫塔 之前应设置高效除尘装置。

4.1.5脱硫废水中的氯离子含量不宜大于20000PPmo

4.2吸收剂

4. 2.1吸收剂采用石灰石、石灰、消石灰或电石渣时,吸收剂的选 择应根据吸收剂来源,经技术经济比较后确定。

4. 2.2吸收剂釆用石灰石时,吸收剂制备应符合下列规定:

1碳酸钙含量不宜小于90%且不得小于85% ,碳酸镁含量 不宜大于3. 0%且不得大于5. 0%,白云石含量不宜大于5. 0%且 不得大于10. 0% ,二氧化硅含量不宜大于2%且不得大于4%。

2吸收剂为石灰石粉时,石灰石粉的粒度应根据石灰石的特 性和脱硫系统与石灰石粉磨制系统综合优化确定,粒度宜为325 目〜250目90%过筛率;对中高含硫烟气脱硫装置,石灰石粉的粒 度不宜小于325目90%过筛率;当采用外购石灰石粉时,石灰石 粉的粒度不宜小于250目90%过筛率。

3吸收剂为块状石灰石时,浆液制备应符合下列规定:

1) 当设置破碎装置时,石灰石块规格不宜大于80mm;当不 设置破碎装置时,石灰石块规格不宜大于20mm;

2) 粒度符合要求的块状石灰石,经石灰石湿式球磨机磨制 成石灰石浆液,或经石灰石干式磨机磨制成石灰石粉,其 粒度应符合本条第2款的规定,加水搅拌制成石灰石浆 液。

4石灰石浆液浓度宜为25%〜30%。

4. 2.3吸收剂采用石灰、石灰粉、消石灰粉时,吸收剂制备应符合 下列规定:

1吸收剂釆用石灰时,石灰中氧化钙干基含量不宜小于 85% ,酸不溶物干基含量不宜大于5% ;块状石灰应破碎到要求规 格后消化制成氢氧化钙浆液。

2吸收剂采用石灰粉时,石灰粉中氧化钙干基含量不宜小于 85%,酸不溶物干基含量不宜大于5%,粒度不宜小于180目90% 过筛率。

3吸收剂釆用消石灰粉时,消石灰粉中氢氧化钙干基含量不 宜小于90%,酸不溶物干基含量不宜大于3%。

4氢氧化钙浆液浓度宜为25%〜30%。

4. 2.4当釆用就近易获取且来源可靠的电石渣或活性组分为氢 氧化钙的其他物质时,吸收剂中氢氧化钙干基含量不宜小于 75%,酸不溶物干基含量不宜大于5%。

4.3副产物

4. 3.1石灰石(石灰)-石膏法脱硫副产物应为工业石膏。

4. 3.2 石膏纯度不宜小于90%,含水率不宜大于10%。

4.4物料和热量平衡计算

4. 4. 1物料平衡计算应符合本标准第3. 3. 1条的规定,并应符合

• 17 •

下列规定:

1浆液物料平衡计算,应包括质量流量、体积流量、浆液中的 组分及浓度;组分应包括石灰石、石膏、亚硫酸钙、亚硫酸氢钙、灰 分。

2 钙硫比宜取1. 02~l. 05o

3吸收剂釆用石灰石时,吸收塔循环浆液PH值宜取4.7~

6. 0;吸收剂釆用石灰时,吸收塔循环浆液PH值宜取5.5~6. 5o

4氧化空气量应根据原烟气含氧量、自然氧化率和氧化空气 利用率确定,自然氧化率宜取5%〜30%、氧化空气利用率宜取 20%〜40%。

5当釆用石灰石作吸收剂时,石灰石中的碳酸钙和碳酸镁应 作为烟气中硫氧化物、氯化氢和氟化氢的吸收剂。

6废水排放量应根据浆液中允许的氯离子浓度、氟离子浓 度、硫酸根离子浓度、重金属离子浓度以及其他需要控制的离子或 化合物浓度确定。

7水平衡计算应包括进塔烟气含水、氧化空气含水、吸收剂 含水、出塔烟气含水、化学反应产生的水、除雾器冲洗水、石膏含 水、排放废水。

4.4.2热量平衡计算应符合本标准第3. 3.2条的规定。脱硫石 膏的浓缩、脱水等处理可不进行热量平衡计算。

4.5设备选择

4.5.1吸收剂制备设备选择应符合下列规定:

1吸收剂制备宜按公用设置,两套或多套脱硫装置合用,但 不宜少于两套;当只有一套脱硫装置时,可设一套吸收剂制备系 统。

2吸收剂釆用湿磨制备时,吸收剂制备的出力应按最大设计 工况下吸收剂消耗量的2X100%或3×50⅜设计。

3吸收剂釆用干磨制备时,吸收剂制备的出力不宜小于最大

• 18 •

设计工况下石灰石消耗量的150%,磨机的台数和容量应经综合 技术经济比较后确定。

4湿式球磨机吸收剂制备的石灰石浆液箱容量不宜小于最 大设计工况下6h的石灰石浆液消耗量;干式磨机吸收剂制备、外 购石灰石粉的石灰石浆液箱容量不宜小于最大设计工况下4h的 石灰石浆液消耗量;多套脱硫装置共用吸收剂制备时,石灰石浆液 箱数量不应少于2台。

5湿式球磨机配套的石灰石旋流器出力宜按湿式球磨机的 3∙ 5倍循环浆液量选取,石灰石旋流器浆液入口浓度宜取45%〜 50% ;底流浓度宜取60%〜70% ,溢流液浓度宜取25%〜30% ;石 灰石旋流器数量宜与湿式球磨机数量一致,石灰石旋流器的容量 应与为其供液的浆液再循环泵容量一致,备用旋流子不应少于1 个。

6石灰石仓或石灰石粉仓的容量应根据市场运输情况和运 输条件确定,不应小于最大设计工况下3d的石灰石消耗量,石灰 石粉装卸宜采用气力输送或提升机等密闭输送设备。

7吸收剂的储存、制备、运输应有防治二次扬尘等污染的措 施。

4. 5. 2吸收塔应符合本标准第3. 4.3条的规定,并应符合下列规 定:

1吸收塔的数量应根据进塔烟气量、吸收塔的可靠性确定, 宜按单元制配置;吸收塔宜选用单回路、双回路喷淋空塔。

2喷淋空塔操作气速宜取3. 5m∕s〜4.0m∕s,喷淋层不应少 于3层,层间距不宜小于L 8m;吸收剂采用石灰石时,吸收塔液气 比不宜小于10,吸收剂釆用石灰时,吸收塔液气比不宜小于6。

3喷嘴宜采用空心结构,喷嘴覆盖率宜取200%〜300%。

4除雾器应根据颗粒物排放浓度要求选择,宜选用折流板、 屋脊式、湿式静电等高效除雾设备,撞击式除雾器选择应符合现行 行业标准《湿法烟气脱硫装置专用设备 除雾器》JB/T 10989的

• 19 ♦

有关规定;除雾器应设水冲洗装置,除雾器阻力不宜大于200Pao

5吸收塔浆池氧化空气分布宜采用喷枪和空气分布管的方 式,喷枪宜设置降温冲洗管路,氧化空气应降温后进入浆池。

6吸收塔周围应设置供检修维护的平台和扶梯。

4. 5. 3氧化风机选择应符合本标准第3. 4.4条的规定,并应符合 下列规定:

1氧化风机的风量应按照实际供氧量不小于理论耗氧量 300%的原则确定,并应满足氧化率不小于98%的要求;

2当氧化风机选择罗茨风机时,压头应按吸收塔浆池最高运 行液位确定;

3当氧化风机选择离心风机时,压头不宜小于最大设计工况 下的120%。

4.5.4泵类设备选择应符合本标准第3.4.5条规定,并应符合下 列规定:

1每台吸收塔应设置2台石灰石浆液泵,1台运行,1台备 用;

2每台吸收塔应设置2台石膏浆液排出泵,1台运行,1台备 用;泵流量宜取最大设计工况下石膏排出量的110%,扬程应按吸 收塔浆池在最低液位运行时进行计算确定;

3除雾器冲洗应单独设置2台冲洗水泵,1台运行,1台备 用;冲洗水泵入口应设置过滤网。

4. 5.5脱硫装置应设置事故浆池或事故浆液箱,其数量应根据脱 硫工艺和吸收塔型式、吸收塔之间的距离及总平面布置确定。当 全厂釆用相同的脱硫工艺时,事故浆池或事故浆液箱应设置一套, 其容量应满足单台最大吸收塔检修需要。事故浆池或事故浆液箱 应设搅拌装置。

4.5.6石膏脱水设备选型应符合下列规定:

1石膏脱水宜按公用设置;

2石膏一级脱水宜采用水力旋流器,旋流器出力不宜小于最

♦ 20 •

大设计工况下的120%,不应设置备用旋流站,宜设置备用旋流子;

3石膏二级脱水宜釆用真空皮带脱水机、真空转鼓脱水机、 离心机,脱水设备宜按最大设计工况下石膏产量的2×100⅝或3X 50%选择;

4当公用脱水设置3台以上皮带脱水机时,宜设置石膏浆液 缓冲箱。

4. 5.7脱硫废水处理设备选择应符合下列规定:

1废水处理设备应根据废水处理工艺选择;

2脱硫废水处理出力宜取废水排放量的125%;

3所有废水处理设备应设排空和冲洗装置;

4各类泵应设置备用;

5废水箱应设搅拌装置。

4. 5.8设备材质选择应符合下列规定:

1吸收塔、箱(坑、池)、罐、槽类设备主体可釆用碳钢内衬耐 腐蚀耐磨材料、玻璃钢,内衬材料宜选择丁基橡胶、玻璃鳞片树脂、 合金钢;

2吸收塔、箱(坑、池)、罐、槽类设备内接触浆液的部件材质 应耐磨和耐酸、碱、氯离子、氟离子等介质的腐蚀;

3吸收塔喷淋层宜采用碳钢双面衬胶或玻璃钢,喷淋层喷嘴 宜选用碳化硅,除雾器元件宜采用阻燃聚丙烯等工程塑料;

4循环泵、浆液泵、清液泵等过流部件材质应根据输送介质 特性选择,宜选用内衬橡胶、耐腐蚀耐磨合金钢、超高分子量聚乙 烯(UHPE),陶瓷;

5固液分离设备与浆液接触面材质宜选用耐腐蚀耐磨合金 钢、非金属材料。

4.6设备布置

4. 6.1当布置增压风机、循环泵、氧化风机等设备时,应釆取降噪 措施。

4. 6.2石膏储存库(场)的布置应符合下列规定:

1石膏可堆放在石膏储存库(场)内;石膏储存库(场)的容量 应根据运输方式确定,不应小于2d最大设计工况下的石膏产量; 石膏储存库(场)宜靠近石膏脱水布置;石膏储存库(场)应采取防 腐措施;在寒冷地区,石膏储存库(场)应采取防冻措施;

2石膏需长期堆存时,石膏储存库(场)应釆取防止二次污染 的措施。

4. 6.3脱硫废水处理宜靠近石膏脱水布置,不应在道路或人流通 行较多的地带装卸酸、碱。

4. 6.4过滤水箱作液封时,真空皮带机应高位布置,汽水分离器 与过滤水箱之间的净高差应满足真空泵真空度的水封要求。

4.7管道及管道敷设

4. 7.1液体流速的选择宜符合表4.7. 1的规定:

表4. 7.1液体流速

|

介 质 |

使用条件 |

流速(m ∙ s^ 1 ) |

|

循环浆液、吸收剂浆液 |

泵前 |

1. 2 — 2. O |

|

泵后 |

L 5〜2. 5 | |

|

自流 |

0. 8〜L 2 | |

|

石膏浆液 |

泵前 |

0. 8—1. 5 |

|

泵后 |

1.5 —3.0 | |

|

自流 |

0. 8〜1. 2 | |

|

工艺水、冷却水及废水 |

泵前 _ |

________1. 5~2. 0_______ |

|

泵后 |

2.0 〜3.0 |

4. 7.2浆液管道坡度应根据浆液含固量选取。

4.7.3真空皮带脱水机气液分离器的疏水管插入滤液箱(槽)的 深度应低于滤液箱(槽)的最低操作液位。

4. 7.4吸收塔溢流管在最高点应设排气管。

• 22 •

4.8自控及在线监测

4. 8.1自控及在线监测应包括吸收剂制备及供应、烟气输送、吸 收及氧化、副产物处理、废水处理。

4. 8.2在线监测应包括下列内容:

1吸收塔进出口烟气的流量、温度、压力;

2吸收塔进出口烟气中的二氧化硫、氧气、颗粒物等其他有 害物的浓度;

3吸收塔循环浆液PH值、密度;

4吸收塔液位;

5吸收剂浆液的密度、流量;

6浆液池、槽、罐、料仓、地坑的液位(料位);

7增压风机进出口烟气压力;

8工艺水箱液位、补充水流量;

9除雾器、烟气加热器压差。

4.8.3联锁、控制、报警应包括下列内容:

1吸收塔进口烟气温度与事故水阀、增压风机联锁并报警;

2吸收塔进口烟气低压报警;

3循环浆液PH值与吸收剂浆液补充量联锁;

4循环浆液密度与外排石膏浆液量联锁;

5吸收塔液位与工艺补充水联锁;

6除雾器压差与除雾器冲洗水联锁;

7循环泵进、出口低压报警;

8吸收剂浆液密度与吸收剂补充量、加水量联锁;

9箱、罐、槽液位低位、高位报警。

5.1 一般规定

5.1.1氨法脱硫应以液氨、氨水等氨基物质作为吸收剂,脱除烟气 中的二氧化硫及有害物质,副产物硫酸镂应满足综合利用的要求。

5.1.2氨法脱硫装置应包括吸收剂制备及供应、烟气输送、吸收 及氧化、副产物处理、自控及在线监测。

5.1.3吸收塔进口烟气应符合下列规定:

1标准状态、干基、实际含氧量条件下的烟气二氧化硫体积 浓度不宜大于0∙5%;

2颗粒物浓度不宜大于50mg∕Nm3;

3温度不宜大于150oCo

5.1.4硫酸镂结晶工艺应根据硫酸镂品质以及技术经济比较确 定,宜选择塔内饱和结晶工艺或塔外蒸发结晶工艺。

5.1.5氨回收率不宜小于97%。

5. 1.6标准状态、干基、基准含氧量条件下的净烟气氨浓度不应 大于 10mg∕m3。

5.2吸收剂

5. 2.1氨法脱硫吸收剂应根据企业特点、周边地区吸收剂供应状 况以及运输条件选择,宜采用液氨和氨水。

5.2.2液氨、氨水吸收剂质量应符合表5.2.2的规定。

表5. 2.2液氨、氨水吸收剂质量标准

|

吸收剂 |

________执行标准________ |

氨含量(%) |

|

液氨 |

《液体无水氨》GB/T 536合格品 |

99. 6 |

|

氨水 一 |

《氨水》HGl -88 |

5〜20 |

注:氨水浓度可在系统水平衡允许范围内调整。

5.2.3采用焦化厂、化肥厂副产氨或氨水作吸收剂时,吸收剂的 质量应确保副产物质量和脱硫系统的正常运行。

5. 2.4吸收剂储量应满足脱硫装置最大设计工况下运行5d〜7d 的消耗量。

5.3副产物

5.3.1副产物硫酸铉质量应符合现行国家标准《硫酸铉》GB 535 的有关规定。

5.3.2硫酸铉用作肥料时,重金属碑、镉、铅、铭、汞含量应符合现 行国家标准《肥料中碑、镉、铅、铭、汞生态指标》GB/T 23349的有 关规定。

5.4物料和热量平衡计算

5.4.1物料平衡计算应符合本标准第3.3. 1条规定外,并应符合 下列规定:

1浆液(溶液)的平衡计算应包括硫酸铉、亚硫酸铉、硫酸氢 镂、亚硫酸氢铉;

2颗粒物的平衡计算应包括烟气带入颗粒物、烟气带出颗粒 物、排渣中的颗粒物和副产物中的颗粒物;

3吸收剂消耗量和副产物产量应根据脱除的二氧化硫量通 过化学反应平衡计算;

4水平衡计算应包括氧化空气带入水、吸收剂带入水及冷却 带入水。

5.4.2吸收塔循环浆液PH值宜取4.0〜6.0,吸收塔循环浆液 总盐浓度宜取10%〜60%,氨硫比宜取2.02~2. IOO

5.4.3亚硫酸铉氧化应符合下列规定:

1亚硫酸铉氧化空气量应根据原烟气含氧量、自然氧化率和 氧化空气利用率确定,自然氧化率宜取5%〜60%,氧化空气利用 率宜取20%〜35%;

2亚硫酸铉总氧化率不宜小于98.5%。

5. 4.4热量平衡计算应符合本标准第3. 3. 2条规定,并应符合下 列规定:

1烟气的热量平衡计算应根据烟气和水的饱和等焙线进行,应 包括烟气、氧化空气、吸收塔工艺水补水的焙变,其他可忽略不计;

2硫酸铉蒸发结晶的热量平衡计算,应包括物料带入热量、 蒸汽或冷却水带入热量、反应热、物料带出热量、系统消耗的热量、 系统向环境散失的热量。

5.5设备选择

5.5. 1吸收剂制备设备选择应符合下列规定:

1吸收剂采用液氨时,应符合下列规定:

1) 液氨应釆用专用密封槽车运输;

2) 液氨卸料宜采用氨压缩机;

3) 液氨储存宜釆用卧式储罐或球形储罐;

4) 液氨储罐设计应符合现行国家标准《压力容器》GB 150.1〜 150.4的有关规定,液氨储罐设计压力应取2.16MPa;

5) 液氨储罐应设液位、压力、温度实时监测仪及安全阀;

6) 液氨储罐应设氮气置换及排泄设施。

2吸收剂釆用氨水时,应符合下列规定:

1) 氨水应釆用密封槽车运输或管道输送;

2) 氨水储存应釆用常压密封储罐;

3) 氨水卸料宜釆用卸料泵;

4) 氨水储罐尾气净化应符合现行国家标准《冶金烧结球团 烟气氨法脱硫设计规范》GB 50965的有关规定;

5) 常压容器的设计应符合现行行业标准《钢制焊接常压容 器》NB/T 47003. 1的相关规定。

5.5. 2吸收塔应符合本标准第3. 4. 3条的规定,并应符合下列规 定:

・26 .

1吸收塔宜釆用多级喷淋空塔,喷淋层不宜少于3层;

2喷淋空塔气速宜取2. 5m∕s~3. 5m∕s,液气比不宜小于2;

3吸收塔顶部或烟气出口应设除雾器,除雾器选择应符合本 标准4. 5. 2条第4款的规定。

5.5.3氧化风机选择应符合本标准第3. 4.4条的规定,并应符合 下列规定:

1氧化风机的风量应按照实际供氧量不小于理论耗氧量 300%的原则确定,并应满足氧化率不宜小于98. 5⅝的要求;

2氧化风机选择罗茨风机时,压头应按吸收塔浆池最高运行 液位确定;

3氧化风机选择离心风机时,压头不宜小于最大设计工况下 的 120%。

5.5.4副产物处理设备选择应符合下列规定:

1选用塔外结晶时,宜釆用多效蒸发、机械蒸汽再压缩、蒸汽 喷射泵等节能设备。

2釆用塔内结晶时,溶液浓缩宜采用水力旋流器。

3硫酸铉加热器、蒸发器、结晶器不宜设在线备用。

4固液分离设备容量应满足晶体含量波动的要求,宜采用整 台备用,硫酸镂的含水量不宜大于5%。

5干燥设备应根据硫酸饺产量、硫酸铉含水量、杂质含量、热 源条件选择;干燥机宜选用滚筒干燥机、振动床干燥机、气流干燥 机和闪蒸干燥机;干燥设备的热源可釆用洁净热风或蒸汽,干燥尾 气应经过净化除尘处理达标排放。

6包装设备的选择应满足操作简便、自动化程度高、安全环 保等要求。

7副产物处理系统的出力应满足脱硫装置最大设计工况下 运行的150%。

8硫酸铉仓库储存量不宜小于系统最大设计工况下7d的产量。

5.5.5设备材质选择应符合本标准第4.5.8条的规定。

5.6设备布置

5. 6.1氨储存区设计应符合现行国家标准《生产过程安全卫生要 求总则》GB/T 12801、《液体无水氨》GB/T 536,≪建筑设计防火规 范》GB 50016.«石油化工企业设计防火规范》GB 50160,«水喷雾 灭火系统技术规范》GB 50219、《固定消防炮灭火系统设计规范》 GB 50338,«消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关 规定。

5. 6.2吸收塔和管廊之间应留有宽度不小于1.8m的安装检修 通道。

5. 6. 3副产物处理应结合工艺流程和场地条件,布置在与吸收及 氧化相对独立且交通便利区域;吸收及氧化与副产物处理间的物 料可釆用管道输送;硫酸镂仓库应布置在副产物处理附近。

5. 6.4硫酸镂的包装和储存应符合现行国家标准《硫酸铉》GB 535 的有关规定。包装及储存区域应配置通风、收尘设施。

5.7管道及管道敷设

5. 7.1液体流速的选择宜符合表5. 7. 1的规定。

表5.7.1液体流速

|

介 质 |

使用条件 |

流速(m ∙ s-' ) |

|

循环浆液 |

泵前 |

1. 5-2. 0 |

|

泵后 |

1. 5—2. 5 | |

|

_____gɪ____ |

_____0.8 〜L 2_____ | |

|

硫酸铉浆液 |

泵前 |

0. 8 — 1. 5 |

|

泵后 |

1. 5 — 3. 0 | |

|

自流 |

0. 8—1. 2 | |

|

工艺水、冷却水及废水 |

泵前 |

1.5 〜2.0 |

|

泵后 |

2. 0~3. 0 |

5.7.2浆液管道坡度应根据浆液含固量选取。

5. 7.3液氨(氨水)输送管道以及与氨接触的管道、管件、阀门等 部件不得使用铜材。

5. 7.4液氨管道应设置安全阀,并应符合现行行业标准《石油 化工储运系统罐区设计规范》SH 3007、《安全阀的设置和选用》 HG/T 20570. 2的有关规定。

5.7.5在多层管廊上布置管道和电缆时,液氨管道应与蒸汽管 道、电缆分层布置;液氨管道宜布置在下层,公用工程管道、电缆宜 布置在上层。单层管廊布置时,液氨与蒸汽管道、电缆之间的距离 应符合安全、检修要求。

5.7.6液氨管道应设置氮气置换管路和排泄管路。

5.8自控及在线监测

5. 8.1自控及在线监测应符合下列规定:

1自控及在线监测应包括吸收剂制备及供应、烟气输送、吸 收及氧化、副产物处理。

2氨罐区应设置具有声光报警功能的固定式氨含量检测仪。 氨泄漏检测报警仪设置应符合现行国家标准《火灾自动报警系统 设计规范》GB 50116的有关规定。

3仪表选型应符合下列规定:

1) 插入式流量仪表宜设置吹扫装置;

2) 与含有镂离子(NH, + )介质接触的一次元件及过程连接 件材质不得使用铜材;

3) 与被检测介质接触的仪表材质不应低于同介质工艺管道 的材质;

4) 仪表阀门接头与阀门本体连接端应为活连接头,垫片材 质宜釆用聚四氟乙烯。

5. 8.2在线监测应包括下列内容:

1吸收塔进出口烟气的流量、温度、压力;

2吸收塔进出口烟气中二氧化硫、颗粒物等其他有害物的浓 度;

3吸收塔出口烟气氨浓度;

4硫酸铉浆液PH值;

5亚硫酸铉浆液PH值;

6吸收塔循环浆液PH值;

7浆池浆液浓度(密度);

8吸收塔循环浆液进出口温度;

9硫酸铉浆液蒸发结晶温度;

10硫酸铉晶体干燥温度;

11浆池、槽、罐、地坑液位;

12增压风机进出口烟气压力;

13除雾器、烟气加热器压差;

14液氨储罐的温度、压力、液位。

5.8.3联锁、控制、报警应包括下列内容:

1吸收塔循环浆液PH值与补充氨量、塔出口二氧化硫浓度 的联锁控制;

2吸收塔浆池液位与工艺加水量的联锁控制;

3吸收塔循环浆液浓度(密度)与外排硫酸铉浆液量的联锁 控制;

4循环泵入、出口低压报警;

5除雾器压差与冲洗水联锁;

6液氨储罐超温、超压保护。

6. 1 一般规定

6.1.1钠碱法脱硫应以氢氧化钠或碳酸钠溶液作为吸收剂,脱除 烟气中的二氧化硫。副产物亚硫酸钠应满足综合利用的要求。

6.1.2钠碱法脱硫装置应包括吸收剂制备及输送、烟气输送、吸 收、中和、结晶、固液分离、干燥、包装、自控及在线监测O

6.1.3副产物应符合现行行业标准《工业无水亚硫酸钠》HG/T 2967 的有关规定。

6.1.4吸收塔进口烟气应符合下列规定:

1标准状态、干基、实际含氧量条件下的烟气二氧化硫浓度

不宜小于1%,且应连续稳定;

2进吸收塔烟气其他主要组分浓度,应符合表6. 1.4的规 定;

表6.1.4进吸收塔烟气其他主要组分浓度

|

组分 |

碑 (mg ∙ Nm-3) |

氟 (mg ∙ Nmf) |

颗粒物 (mg ∙ Nmf) |

一氧化碳 (%) |

氮氧化物 (%) |

酸雾 (mg . Nmf ) |

|

含量 |

≤1 |

≤2 |

≤5 |

≤4 |

≤2 |

≤40 |

3副产物亚硫酸钠作其他用途时,标准状态、干基、实际含氧 量条件下的烟气二氧化硫体积浓度不宜小于0.3%,且应连续稳 定;

4吸收塔烟气进口温度不应大于80oCo

6.1.5二氧化硫吸收应符合下列规定:

1当烟气二氧化硫体积浓度小于1%时,宜釆用一级吸收; 当烟气二氧化硫浓度大于1%时,宜采用两级串联吸收。

2当釆用两级串联吸收时,吸收剂宜加入到第二级吸收塔。

• 31 •

6.1.6中和除杂应符合下列规定:

1中和用碱宜釆用氢氧化钠或碳酸钠,浓度应满足水平衡要 求;

2中和液除杂剂宜选用硫化钠;

3生产无水亚硫酸钠时,中和液除杂前温度不应小于35°Cs

4中和液除杂后应进行固液分离。

6.1.7结晶应符合下列规定:

1釆用塔外结晶工艺,应符合下列规定:

1) 采用冷却结晶,冷却介质宜选用冷却水;

2) 采用蒸发结晶,加热介质宜采用蒸汽,蒸发流程宜选择多 效蒸发、机械蒸汽再压缩等节能工艺。

2采用塔内结晶工艺,浆液浓缩宜釆用水力旋流器。

6.1.8固液分离应符合下列规定:

1固液分离宜釆用离心机;

2无水亚硫酸钠含水量不宜大于8%,结晶亚硫酸钠含游离 水量不宜大于5%。

6.1.9干燥应符合下列规定:

1干燥宜釆用洁净的氮气或空气直接干燥;

2干燥尾气应设颗粒物回收设施。

6. 1. 10产品包装与储存应符合下列规定:

1产品应采用密闭包装;

2产品库房应阴凉、干燥、通风;

3产品应远离火种、热源,不应与酸类等物品混合存放。

6.2吸收剂

6.2.1钠碱法脱硫吸收剂宜采用氢氧化钠或碳酸钠。

6. 2.2采用氢氧化钠作吸收剂时,宜釆用液体氢氧化钠,质量应 符合现行国家标准《工业用氢氧化钠》GB 209的有关规定。

6.2.3釆用碳酸钠作吸收剂时,宜釆用固体碳酸钠,质量应符合 . 32 .

现行国家标准《工业碳酸钠及其试验方法第一部分:工业碳酸 钠》GB/T 210. 1的有关规定。

6.2.4辅助药剂硫化钠质量应符合现行国家标准《工业硫化钠》 GB 10500的有关规定。

6.3副产物

6.3. 1钠碱法脱硫副产物宜选择无水亚硫酸钠、结晶亚硫酸钠。

6. 3.2无水亚硫酸钠产品质量应符合现行行业标准《工业无水亚 硫酸钠》HG/T 2967的有关规定。

6.4物料和热量平衡计算

6.4.1物料平衡计算应符合本标准第3.3. 1条的规定,并应符合 下列规定:

1吸收液碱浓度应根据结晶工艺确定,并应根据进吸收塔烟 气量和烟气二氧化硫浓度确定去中和的吸收液量;

2循环液PH值宜取4. 5-6. 5;

3二氧化硫吸收率不应小于99.8%;

4中和反应物料平衡计算应包括中和PH值确定、中和用碱 量、中和碱带入的水量以及反应生成的水量;

5冷却结晶物料平衡计算应包括溶质平衡计算和水平衡计 算,母液宜按全部回用计算,过程损失可忽略不计;

6蒸发结晶应按溶质在蒸发过程中不挥发进行物料平衡计 算,计算应包括水分的蒸发量和各效溶液的浓度计算,母液宜按全 部回用计算;

7干燥物料平衡计算应根据物料的含湿量分别确定湿基含 水量、干基含水量和干燥水分蒸发量。

6. 4. 2热量平衡计算应符合本标准第3.3. 2条的规定,并应符合 下列规定:

1吸收热平衡计算结果应包括吸收塔出口烟气温度和吸收

. 33 •

液温度,吸收塔气体出口烟气温度不应大于60°CO

2中和热平衡计算应包括中和反应热、中和液升温所需热 量、加热用蒸汽量。

3冷却结晶的热平衡计算应包括结晶器进液热量、进液换热 量、冷却水用量。

4蒸发结晶的热平衡计算应包括蒸发器进液热量、蒸发器进 液升温至沸点所需热量、水蒸发为水蒸气所需热量、蒸汽用量、水 蒸气冷凝热、冷却水用量;蒸发热平衡计算应按溶质不挥发计算, 应计算沸点升高温度。

5干燥热平衡计算应包括进料升温所需热量、进料中的水汽 化所需热量、防止结露所需热量和物料冷却换热量;干燥温度不宜 大于150°C ,干燥后物料温度应小于70oCo

6.5设备选择

6.5. 1吸收塔应符合本标准第3. 4.3条的规定,并应符合下列规 定:

1吸收塔宜选择填料塔或逆流喷淋空塔;

2填料塔气速宜取0. 8m∕s~2. Om/s,逆流喷淋空塔气速宜 取1. 5m∕s〜3. Om∕s,液气比宜取4~10 ;

3填料塔填料支撑应选用开孔率大、阻力小的条梁或球拱, 吸收液分布型式宜选用槽管式或管式;

4吸收剂采用碳酸钠时,吸收塔应设置二氧化碳气体排气措 施;

5吸收塔顶部或烟气出口应设除雾器,除雾器选择应符合本 标准第4. 5. 2条第4款的规定。

6. 5.2冷却结晶设备选择应符合下列规定:

1结晶器可选用连续式结晶器或间歇式结晶器;

2结晶器的选择应根据生产实践选取结晶速率、换热效率、 冷热侧污垢系数。

• 34 •

6.5.3蒸发结晶设备选择应符合下列规定:

1蒸发器宜釆用强制循环蒸发器;

2蒸发器换热设备宜采用列管式换热器;

3蒸发器应满足最大设计工况下的蒸发量。

6. 5.4干燥设备应根据副产物特性、副产物产量、节能、环保等原 则选择,宜选择振动流化床、气流干燥机。

6.5.5设备材质选择应符合本标准第4. 5.8条的规定。

6.6管道及管道敷设

6.6. 1液体流速的选择宜符合表6. 6. 1的规定:

表6. 6.1液体流速

|

介 质 |

使用条件 |

流速(m ∙ S-I ) |

|

循环浆液 |

泵前 |

1. 2 — 2. 0 |

|

泵后 |

1. 5-2. 5 | |

|

自流 |

0. 8-1. 2 | |

|

吸收剂溶液 |

泵前 |

0. 8〜L 2 |

|

泵后 |

1. 2 〜2. 5 | |

|

亚硫酸钠浆液 |

泵前 |

0. 8~L 6 |

|

泵后 |

1. 5 — 3. 0 | |

|

自流 |

0. 8 〜1. 2 | |

|

工艺水、冷却水及废水 |

泵前 |

1. 5 — 2. 0 |

|

泵后 |

2. 0~3∙. D |

6.6.2浆液管道坡度应根据浆液含固量选取。

6.6.3蒸发工艺管路坡度不宜小于0.03。

6.7自控及在线监测

6. 7.1自控及在线监测应包括吸收剂制备及输送、烟气输送、吸 收、中和、结晶、固液分离、干燥、包装。

6.7.2在线监测应包括下列内容:

1吸收塔进出口烟气的流量、温度、压力;

2吸收塔进出口烟气中二氧化硫、颗粒物等其他有害物的浓 度;

3亚硫酸氢钠浆液PH值、密度;

4 亚硫酸钠溶液PH值、密度;

5吸收塔液位;

6吸收剂溶液浓度、流量;

7吸收塔循环浆液进出口温度;

8浆液池、槽、罐、地坑的液位;

9增压风机进出口烟气压力;

10除雾器、烟气加热器压差。

6.7.3联锁、控制、报警应包括下列内容:

1吸收塔液位与补充吸收剂溶液的联锁控制;

2吸收塔循环液PH值与吸收塔出口烟气二氧化硫浓度的 联锁控制;

3吸收塔温度超温报警;

4循环泵入、出口低压报警。

7.1 一般规定

7.1.1氧化锌法脱硫应以含氧化锌物料作为吸收剂,脱除烟气中 的二氧化硫,中间副产物亚硫酸锌应满足综合利用的要求。

7.1.2氧化锌法宜用于锌冶炼企业、铅锌联合冶炼企业的烟气脱 硫。

7.1.3氧化锌法脱硫装置应包括吸收剂制备及输送、烟气输送、 吸收液循环、副产物处理、自控和在线监测。

7.1.4吸收塔进口烟气应符合下列规定:

1标准状态、干基、实际含氧量条件下的二氧化硫体积浓度

不宜大于0∙ 5%;

2颗粒物浓度不宜大于50mg∕Nm3 ;

3温度不宜大于150°CQ

7.1.5中间副产物亚硫酸锌的处理应符合下列规定:

1当最终副产物为单一物质硫酸锌时,应选择亚硫酸锌氧化 生成硫酸锌的氧化工艺;

2当最终副产物为硫酸锌和二氧化硫时,应选择稀硫酸分解 亚硫酸锌生成硫酸锌和二氧化硫的酸分解工艺;

3当最终副产物为氧化锌和二氧化硫时,应选择热分解亚硫 酸锌生成氧化锌和二氧化硫的热分解工艺。

7.2吸收剂

7. 2.1氧化锌法吸收剂宜采用锌焙砂、次氧化锌。

7. 2.2吸收剂中锌含量不宜小于40%。

7. 2.3氧化锌浆液浓度宜取10%〜20%。

7.3副产物

7.3.1氧化锌法脱硫副产物处理应根据主体装置的生产工艺确 定。

7.3.2副产物的选择应符合下列规定:

1当采用氧化工艺时,副产物为硫酸锌溶液,亚硫酸锌氧化 率应大于95%,送锌电解生产系统的硫酸锌溶液锌离子浓度不宜 小于60g∕L;

2当采用酸分解工艺时,副产物为二氧化硫气体和硫酸锌溶 液,二氧化硫气体应满足硫酸或其他硫化工产品的生产要求,送锌 电解生产系统的硫酸锌溶液锌离子浓度不宜小于120g∕L;

3当采用热分解工艺时,副产物为二氧化硫气体和氧化锌, 二氧化硫气体应满足硫酸或其他硫化工产品的生产要求,氧化锌 应返回吸收剂制备。

7.4物料和热量平衡计算

7. 4.1物料平衡计算应符合本标准第3. 3.1条的规定,并应符合 下列规定:

1采用酸分解工艺或氧化工艺生产硫酸锌时,应根据锌电解 生产工艺要求确定锌离子和其他杂质的浓度;

2釆用废电解液分解亚硫酸锌时,物料平衡计算应计入废电 解液中的硫酸锌;

3锌硫比应根据氧化锌的活性确定,不宜小于1.2;循环浆 液PH值不宜小于4;

4氧化空气利用率宜取10%〜30%。

7. 4. 2热量平衡计算应符合本标准第3. 3. 2条的规定,并应符合 下列规定:

1吸收塔的热量平衡应按绝热蒸发计算,吸收塔出口烟气的 相对湿度应取出口烟气温度下的100%;

2氧化锌浆液制备产生热、氧化锌与二氧化硫反应热、氧化 反应热、酸化反应热可忽略不计。

7.5设备选择

7.5.1吸收塔应符合本标准第3. 4.3条的规定,并应符合下列规 定:

1吸收塔宜采用逆流喷淋空塔、湍冲塔等;

2逆流喷淋空塔气速宜取1. 5m∕s~3. Om/s,液气比不宜小 于10;

3湍冲塔逆喷管气速宜取20m∕s〜25m∕s,液气比不宜小于4;

4吸收塔顶部或烟气出口应设除雾器,除雾器选择应符合本 标准4. 5.2条第4款的规定。

7. 5.2当采用氧化工艺生产硫酸锌时,氧化风机选择应符合本标 准第3. 4.4条的规定,并应符合下列规定:

1氧化风机的风量应按照实际供氧量不小于理论耗氧量 300%的原则确定,并应满足氧化率不宜小于95%的要求;

2当氧化风机选择罗茨风机时,压头应按吸收塔浆池最高运 行液位确定;

3当氧化风机选择离心风机时,压头不宜小于最大设计工况 下的120%;

4氧化槽应设搅拌装置,搅拌宜选用机械搅拌或空气搅拌, 空气分布器应设置在浆液出口的上方。

7.5.3固液分离设备选择应符合下列规定:

1固液分离设备应根据浆液量、浆液颗粒特性和操作制度选 择;

2过滤设备宜选择水平带式真空过滤机、厢式压滤机或立式 压滤机等;

3浓密设备宜选择旋流器、浓密池和沉降槽等。

7. 5.4酸分解宜设置2级〜4级,可采用多个立式槽串联或单台

• 39 •

内置多级挡墙(板)卧式槽。

7.5.5设备材质选择应符合本标准第4.5.8条的规定。

7.6管道及管道敷设

7.6.1液体流速的选择宜符合表7. 6. 1的规定。

表7.6.1液体流速

|

流体名称 |

工作条件 |

流速(m ∙ ST ) |

|

循环浆液、吸收剂浆液、 亚硫酸锌浆液 |

泵前 |

1. 2 〜2. 0 |

|

泵后 |

1. 5 〜2. 5 | |

|

自流 |

0.8 〜1.2 | |

|

硫酸锌溶液 |

泵前 |

1. 2-1. 8 |

|

泵后 |

1. 6 〜3. 0 | |

|

自流 |

0. 8-1. 2 |

7.6.2浆液管道坡度应根据浆液含固量选取。

7.7自控及在线监测

7. 7.1自控及在线监测应包括吸收剂制备及输送、烟气输送、吸 收液循环、副产物处理。

7. 7.2在线监测应包括下列内容:

1吸收塔进岀口烟气的流量、温度、压力;

2吸收塔进出口烟气中二氧化硫、颗粒物等其他有害物的浓 度;

3吸收塔循环浆液PH值;

4浆池浆液浓度或密度;

5吸收塔液位;

6吸收塔循环浆液进出口温度;

7浆池、槽、罐、地坑液位;

8增压风机进出口烟气压力;

9除雾器、烟气加热器压差。

7. 7.3联锁、控制、报警应包括下列内容:

1吸收塔循环浆液PH值与补充吸收剂浆液量的联锁控制

2吸收塔浆池液位与工艺加水量的联锁控制;

3循环泵入、出口低压报警;

4吸收塔外排浆液量与吸收塔循环浆液密度联锁控制。

8.1 一般规定

8.1.1镁法脱硫应以氧化镁或氢氧化镁作为吸收剂,脱除烟气中 的二氧化硫,副产物硫酸镁应满足综合利用的要求。

8.1.2镁法脱硫装置应包括吸收剂卸料及储存、吸收剂制备、烟 气输送、吸收及氧化、副产物处理、事故浆液处理、废水处理、自控 及在线监测。

8.1.3吸收塔进口烟气应符合下列规定:

1标准状态、干基、实际含氧量条件下的二氧化硫体积浓度 不宜大于0∙5%;

2 颗粒物浓度不宜大于50mg∕Nm3 i

3温度不宜大于150oCo

8.1.4亚硫酸镁的处理应符合下列规定:

1当最终副产物为硫酸镁时,应选择亚硫酸镁氧化生成硫酸 镁的氧化工艺;

2当最终副产物为硫酸镁和二氧化硫时,应选择稀硫酸酸分 解亚硫酸镁生成硫酸镁和二氧化硫的酸化工艺;

3当最终副产物为氧化镁和二氧化硫时,应选择热分解亚硫 酸镁生成氧化镁和二氧化硫的热分解工艺。

8.1.5硫酸镁结晶宜采用多效蒸发、机械蒸汽再压缩等节能工 艺。

8.2吸收剂

8. 2.1吸收剂宜选择氧化镁或氢氧化镁。

8. 2.2吸收剂采用氧化镁时,应符合下列规定:

• 42 •

1氧化镁干基含量不宜小于85%,酸不溶物干基含量不宜 大于3%;

2氧化镁粉的粒度应根据氧化镁的活性和二氧化硫浓度确 定。对于二氧化硫浓度小于0. 1%的烟气,氧化镁粉的粒度不宜 小于250目90%过筛率;对于二氧化硫浓度大于0. 1%的烟气,氧 化镁粉的粒度不宜小于325目90%过筛率。

8.2.3吸收剂采用氢氧化镁时,应符合下列规定:

1氢氧化镁干基含量应大于90%;

2氢氧化镁粉粒度应符合本标准第8. 2. 2条第2款的规定;

2氢氧化镁浆液浓度宜取15%〜30%。

8.3副产物

8. 3.1副产物应满足综合利用要求,并应符合下列规定;

1当二氧化硫气体可利用且就近有硫酸资源时,宜采用酸分 解工艺,副产物为二氧化硫气体和硫酸镁溶液,二氧化硫气体应满 足硫化工的生产要求,硫酸镁溶液可生产固体硫酸镁;

2当二氧化硫气体可利用而就近没有硫酸资源时,宜釆用热 分解工艺,副产物为氧化镁和二氧化硫气体,二氧化硫气体应满足 硫化工的生产要求,氧化镁作为吸收剂循环利用;

3当二氧化硫气体不可利用时,宜采用氧化工艺,亚硫酸镁 氧化生成硫酸镁,生产固体硫酸镁或硫酸镁溶液。

8. 3. 2副产物硫酸镁的质量应符合现行行业标准《工业硫酸镁》 HG/T 2680的有关规定。

8.4物料和热量平衡计算

8. 4. 1物料平衡计算应符合本标准第3. 3. 1条的规定,并应符合 下列规定:

1镁硫比宜取1. 01〜1. 05,吸收液PH值宜取5.0-7. 0;

2吸收塔水平衡计算应包括进口烟气含水、出口烟气含水、

・43. 吸收剂浆液含水、亚硫酸镁溶液含水、硫酸镁含水、排放的废水和 化学反应产生的水;

3釆用氧化镁制备氢氧化镁吸收剂浆液,水平衡计算应包括 氧化镁含水、蒸汽、配浆用水;

4采用热分解工艺时,氧化镁的再生率不宜小于88%〜 90%。

8. 4.2热量平衡计算应符合本标准第3. 3. 2条的规定,并应符合 下列规定:

1吸收剂以氧化镁制备氢氧化镁溶液时,蒸汽用量计算应符 合下列规定:

1) 反应时间宜取2h〜3h;

2) 溶液温升宜取50oC o

2氢氧化镁溶液制备过程产生的热量可忽略不计。

8.5设备选择

8.5.1吸收剂制备设备选择应符合下列规定:

1吸收剂制备应包含吸收剂粉仓、配浆池、浆液池及浆液泵;

2吸收剂制备数量应符合本标准第4.5.1条第1款的规定;

3吸收剂制备出力应取最大设计工况下消耗量的150%;

4吸收剂粉仓的容量应根据市场运输情况和条件确定,吸收 剂储量不应少于脱硫装置最大设计工况下运行7d的用量;

5吸收剂粉仓应设有插板阀、计量称重给料机、仓壁振动器、 料位计,应设置吸收剂防潮、防止变质与板结、控制扬尘污染的设 施;

6吸收剂配浆池和浆液池应设置搅拌器;浆液池容量不应小 于脱硫装置连续运行5h的储量。

8. 5.2吸收塔应符合本标准第3.4.3条规定,并应符合下列规 定:

1吸收塔宜选用逆流喷淋空塔、旋流板塔等;

• 44 •

2吸收塔的数量应根据烟气量、吸收塔的可靠性确定,宜按 单元制配置;

3逆流喷淋空塔气速宜取3m∕s~4m∕s,液气比宜取2〜7;

4吸收塔顶部或烟气出口应设除雾器,除雾器选择应符合本 标准第4. 5. 2条第4款的规定。

8.5.3当釆用氧化工艺生产硫酸镁时,氧化风机选择应符合本标 准第3.4.4条的规定,并应符合下列规定:

1氧化风机的风量应按照实际供氧量不小于理论耗氧量 300%的原则确定,并应满足氧化率不宜小于98. 5%的要求;

2当氧化风机选择罗茨风机时,压头应按吸收塔浆池最高运 行液位确定;

3当氧化风机选择离心风机时,压头不宜低于最大设计工况 下的120%。

8. 5.4泵类设备选择应符合下列规定:

1每台吸收塔的浆液循环泵不宜少于2台;

2泵类设备选择应符合本标准第3.4.5条的规定。

8. 5.5事故浆池、事故浆液箱设计应符合本标准第4. 5. 5条的规 定。

8. 5.6副产物处理设备选择应符合下列规定:

1硫酸镁结晶宜采用强制循环蒸发器;

2硫酸镁加热器、蒸发器、结晶器不宜在线备用;

3亚硫酸镁、硫酸镁脱水宜选用离心机,离心机应在线备用;

4干燥设备应根据亚硫酸镁(硫酸镁)产量、含水量、杂质含 量以及热源条件选择;干燥机宜选用滚筒干燥机、振动床干燥机、 气流干燥机和闪蒸干燥机;干燥设备的热源可采用洁净热风或蒸 汽,干燥尾气应经过净化除尘处理后排放;

5酸分解设备设计应符合本标准第7.5.4条的规定;

6副产物处理的出力应满足脱硫装置最大设计工况下运行

的 150%。

8.5.7废水处理设备选择应符合本标准第4. 5. 7条的规定。

8. 5. 8设备材质选择应符合本标准第4. 5. 8条的规定,并应符合 下列规定:

1吸收剂粉仓宜釆用钢仓;

2吸收剂配浆池和浆液池可釆用碳钢内衬耐腐蚀、耐磨材料 或钢筋混凝土防腐结构。

8.6管道及管道敷设

8. 6. 1液体流速宜符合表8. 6. 1的规定。

表8. 6.1液体流速

|

流体名称 |

工作条件 |

流速(m ∙ s- 1) |

|

浆液 |

泵前 |

1.0 —2. O |

|

泵后 |

2.0 —3.0 | |

|

自流 |

0. 8 〜L 2 | |

|

滤液 |

泵前 |

0. 8-1. 2 |

|

泵后 |

1. 5-2. 5 | |

|

自流 |

0. 5-1. 0 |

8. 6.2浆液管道坡度应根据浆液含固量选取。

8.7自控及在线监测

8. 7. 1自控及在线监测应包括吸收剂卸料及储存、吸收剂制备、 烟气输送、吸收及氧化、副产物处理、事故浆液处理、废水处理。

8. 7.2在线监测应包括下列内容:

1吸收塔进出口烟气的流量、温度、压力;

2吸收塔进出口烟气中二氧化硫、颗粒物等其他有害物浓 度;

3吸收塔循环浆液PH值、密度;

4吸收剂浆液密度;

5吸收塔液位;

6吸收塔循环浆液进出口温度;

7浆液池、槽、罐、料仓、地坑的液位(料位);

8工艺水箱液位;

9增压风机进出口烟气压力;

10除雾器、烟气加热器压差;

11硫酸镁或亚硫酸镁溶液密度;

12吸收剂消耗量;

13工艺水消耗量。

8.7.3联锁、控制、报警应包括下列内容:

1增压风机进口压力控制;

2吸收塔循环浆液PH值与吸收塔岀口二氧化硫浓度的联

锁控制;

3 循环泵入口、出口低压报警;

4吸收剂配浆池温度控制;

5吸收剂浆液密度控制;

6硫酸镁溶液密度。

9. 1 一般规定

9.1.1活性焦法应采用具有选择性吸附性能的活性焦对烟气中 的二氧化硫进行吸附,脱除烟气中的二氧化硫;吸附二氧化硫后的 活性焦应釆用加热方式解吸出二氧化硫,同时恢复活性焦吸附性 能;二氧化硫气体应满足综合利用的要求。

9.1.2活性焦法脱硫应由烟气输送、二氧化硫吸收、活性焦再生、 活性焦输送、副产物处理、自控及在线监测组成。

9.1.3吸收塔进口烟气应符合下列规定:

1标准状态、干基、实际含氧量条件下的烟气二氧化硫体积 浓度不宜大于0.5%;

2颗粒物浓度不宜大于50mg∕Nm3 ;

3温度不宜大于135 °C;

4烟气湿度应满足脱硫工艺要求。

9. 1.4吸收塔必须设置氮气喷入设施和空气导入设施。

9.1.5活性焦输送应设收尘和通风设施。

9.1.6吸收塔活性焦进料口、出料口应安装具有锁气功能的卸料 器。

9.1.7再生塔活性焦进出口应设具有双层锁气功能和氮气密封 系统的给料阀和卸料器,再生塔应设氮气喷入设施。

9.1.8活性焦加热再生应符合下列规定:

1再生加热方式应根据加热介质的供给和装置规模经技术 经济比较确定;

2加热介质宜采用电、煤气、天然气、蒸汽等;

3被加热气体出口烟气氧含量应小于3%,烟气温度不宜低 ・48 .

于450°C ,被加热气体宜选用氮气。

9.2吸收剂

9. 2.1活性焦性能应符合表9. 2.1的规定。

表9. 2.1活性焦性能

|

项目 |

单位 |

指标 | |

|

水分 |

% |

≤3 | |

|

粒度分布(mm) |

≥12.0 |

% |

≤5 |

|

5. O-12. 0 |

% |

≥90 | |

|

2. 0—5. 0 |

% |

≤4 | |

|

≤2. 0 |

% |

≤1 | |

|

堆积密度 |

g/L |

600 — 700 | |

|

吸附硫容 |

mg/g |

≥50 | |

|

耐压强度 |

kgf |

≥30 | |

|

耐磨强度 |

% |

≥97 | |

|

着火点 |

βC |

≥400 | |

|

灰分 |

% |

≤20 | |

9. 2.2活性焦性能检测方法应符合下列规定:

1烟气脱硫用活性焦的水分测定应符合现行国家标准《煤质 颗粒活性炭试验方法 水分的测定))GB∕T 7702. 1的有关规定;

2烟气脱硫用活性焦的灰分测定应符合现行国家标准《煤质 颗粒活性炭试验方法 灰分的测定》GB/T 7702. 15的有关规定;

3烟气脱硫用活性焦堆积密度应符合现行国家标准《脱硫脱硝 用煤质颗粒活性炭试验方法 第1部分:堆积密度》GB/T 30202.1的 有关规定;

4烟气脱硫用活性焦粒度应符合现行国家标准《脱硫脱硝用 煤质颗粒活性炭试验方法 第2部分:粒度》GB/T 30202. 2的有 关规定;

5活性焦吸附硫容测定应符合本标准附录A的有关规定;

6活性焦耐压强度测定应符合本标准附录B的有关规定; 7活性焦耐磨强度测定应符合本标准附录C的有关规定; 8活性焦着火点测定应符合本标准附录D的有关规定。

9.3副产物

9. 3.1脱硫副产物再生气二氧化硫干基体积浓度不应小于 10%。

9. 3.2副产物再利用应符合下列规定:

1二氧化硫气体应符合硫酸的生产要求;

2二氧化硫气体应符合液体二氧化硫的生产要求;

3二氧化硫气体应符合硫黄的生产要求;

4二氧化硫气体应符合其他以二氧化硫为原料或辅料的产 品的生产要求。

9.4物料和热量平衡计算

9. 4. 1物料平衡计算应符合本标准第3. 3. 1条的规定,并应符合 下列规定:

1工艺参数应根据试验数据或按同类工艺生产实践数据选 取,吸附硫容宜取50〜80;

2固相物料平衡计算应包括循环活性焦量、活性焦消耗量、 排放焦粉等固相;

3气相物料平衡计算应包括吸收塔进出口烟气组分量、再生 塔出口烟气组分量、副产物量。

9.4. 2热量平衡计算应符合本标准第3. 3. 2条的规定,并应符合 下列规定:

1吸收塔和再生塔应分别做热量平衡计算;

2吸收塔热量平衡计算应包括烟气带入热、活性焦带入热、 反应热、烟气带出热、活性焦带出热;

• 50 .

3再生塔热量平衡计算应包括烟气带入热、加热介质带入 热、解吸活性焦带入热、解吸热、再生气带出热、解吸后活性焦带出 热、冷却介质带出热;

4热量平衡计算结果应包含吸收塔出口烟气温度、吸附活性 焦温度、解吸活性焦温度、再生气温度、冷却介质用量、加热介质用 量。

9.5设备选择

9. 5.1吸收塔应符合本标准第3. 4. 3条第1款、第4款的规定, 并应符合下列规定:

1吸收塔的数量和型式应根据烟气条件、吸收塔的吸附容 量、可靠性、经济性确定;

2当烟气量大于5OOOONm3∕h时,宜釆用错流移动床吸收 塔;当烟气量大于200000Nm3∕h时,宜釆用多台错流吸收塔并联 配置;

3吸收塔空速应根据烟气特性选择,宜取25OhT〜50OhT O

9. 5.2活性焦再生塔应符合下列规定:

1再生塔结构从上到下应为加热段、再生段和冷却段,加热 段、冷却段宜釆用管式换热结构,活性焦走管程,加热介质走壳层;

2再生塔容积应根据再生活性焦流量,加热介质、冷却介质 特性进行计算,再生段活性焦的停留时间应选取lh~2h;

3再生塔设计宜符合国家现行标准《压力容器》GB 150. 1~ 150.44塔式容器WB/T 47041的有关规定;

4活性焦再生可由多台再生塔并联运行。

9. 5.3风机选择应符合下列规定:

1再生气风机和加热介质循环风机应选用零泄漏、耐高温离 心风机;

2再生气风机的风量和压头应根据输送介质浓度、再生塔操 作参数及布置要求通过计算确定,风量富裕系数宜取正常设计风

, 51 .

量的110%,压头富裕系数宜取最大压头的120%;

3加热介质循环风机的风量和压头应根据输送介质、再生塔 操作参数及布置要求通过计算确定,风量富裕系数宜取正常设计 风量的110%,压头富裕系数宜取最大压头的120%。

9.5.4活性焦输送设备选择应符合下列规定:

1活性焦输送应选择密封性能好,活性焦破损少的设备,宜 选用链斗式输送机;

2输送设备应具有20%〜30%的输送量裕量;

3活性焦筛分机械应釆用全密封耐磨设备,振动筛宜选用直 线振动筛,筛网宜釆用条形筛网;

4活性焦加料储仓的容积应根据运输和消耗量确定,容量应 大于系统7d运行需求量,仓内应设有避免活性焦冲击的设施。 9.5.5设备材质选择应符合下列规定:

1吸收塔主体宜釆用低碳合金钢,表面应防腐;

2再生塔主体材质应根据操作温度、接触介质特性分段选 择,高温段宜采用合金钢或低碳合金钢。

9. 5. 6吸收塔、再生塔及其烟道绝热宜按照最高运行温度设计。

9.6设备布置

9. 6.1吸收塔并联时,每台吸收塔烟气进岀口应配置密封风门。

9. 6.2再生采用电加热时,电加热器应布置在再生塔加热区域; 釆用热风炉加热时,加热器宜布置在地面。

9. 6.3活性焦加料仓宜紧靠活性焦输送系统布置。

9. 6.4活性焦输送收尘设施宜靠近活性焦输送区域布置,收尘风 机应布置在除尘器之后。

9.7管道及管道敷设

9.7.1输送低温腐蚀性液体、气体管道材质宜选用玻璃钢、超高 分子量聚乙烯等。

9. 7.2输送加热用高温气体管道材质宜釆用合金钢。

9.8自控及在线监测

9. 8.1自控及在线监测应符合下列规定:

1自控及在线监测应包括烟气输送、二氧化硫吸收、活性焦 再生、活性焦输送、副产物处理;

2易发生火灾及危险区域,自控及在线监测应符合本标准第

3. 7. 4条的规定。

9. 8.2在线监测应包括下列内容:

1吸收塔进出口烟气的流量、温度、压力;

2吸收塔内烟气温度及活性焦吸附床层不同区域的温度;

3吸收塔活性焦料位;

4 再生塔加热区、再生区温度和出料温度;

5再生塔不同区域的压力;

6再生塔料位。

9.8.3联锁、报警、控制应包括下列内容:

1吸收塔进口烟气温度与烟气降温系统联锁;

2吸收塔床层温度、压力与吸收塔进口烟气温度联锁、报警;

3再生塔再生区温度与加热器出口气体温度联锁、报警;

4加热器出口气体氧气浓度报警。

10.1 一般规定

io.1.1溶剂法应釆用具有选择性吸收性能的溶剂对烟气中的二 氧化硫进行吸收,脱除烟气中的二氧化硫。吸收二氧化硫后的溶 剂应釆用加热方式解吸二氧化硫和再生溶剂。高浓度二氧化硫气 体应满足综合利用的要求。

10.1. 2溶剂法脱硫装置应由烟气预处理、烟气输送、吸收、再生、 吸收液过滤和净化、自控及在线监测组成。

10.1. 3吸收塔进口烟气应符合下列规定:

1标准状态、干基、实际含氧量条件下的烟气二氧化硫体积 浓度不宜小于0∙ 06%;

2颗粒物浓度不宜大于50mg∕Nm3 i

3温度不宜大于55°Co

10.1. 4当烟气中氟、氯浓度较高时,烟气预处理应具备脱除氟、 氯的功能。

10.1. 5当烟气中二氧化硫浓度波动范围较大时,宜对吸收和再 生的吸收液釆取缓冲调节设计。

10.1.6溶剂再生宜釆用双效(双塔)再生、机械蒸汽再压缩等节 能技术。

10.1. 7除预处理外,所有补充水应釆用除盐水。

10.1.8预处理外排的含酸废水,应进一步处理后回用。

10.2吸收剂

10. 2.1吸收剂应具有低温吸收、高温解吸二氧化硫的特性。

10. 2.2吸收剂应包括溶剂、少量助剂和水等成分。

. 54 .

10. 2.3吸收剂应具有化学性质稳定、低毒性的性质。 10.2.4吸收液中溶剂的浓度宜取20%〜30%。

10.3副产物

10. 3.1富液解吸得到的二氧化硫气体干基体积浓度不应小于99%。

10. 3. 2副产物再利用应符合下列规定:

1二氧化硫气体应符合硫酸生产要求;

2二氧化硫气体应符合液体二氧化硫生产要求;

3二氧化硫气体应符合硫黄生产要求;

4二氧化硫气体应符合其他以二氧化硫为原料或辅料的产 品生产要求。

10.4物料和热量平衡计算

10. 4.1物料平衡计算应符合本标准第3.3. 1条的规定,并应符 合下列规定:

1吸收塔进出口烟气量、烟气中的二氧化硫、氧气、二氧化 碳、一氧化碳、氮气、水、颗粒物应进行平衡计算;

2再生塔出口烟气量及烟气中二氧化硫和水应进行平衡计 算;

3吸收塔进塔贫液、出塔富液中的吸收剂、水、二氧化硫等组 分应进行平衡计算,吸收塔进塔贫液量应根据进塔烟气量、空塔气 速、进塔烟气中的二氧化硫浓度、净烟气二氧化硫浓度确定;

4再生塔进塔富液、出塔贫液中的吸收剂、水、二氧化硫等组分 应进行平衡计算,再生塔所需蒸汽量应根据富液量、解吸要求确定。 10.4.2热量平衡计算应符合本标准第3. 3.2条的规定,并应符 合下列规定:

1吸收塔热量平衡计算应包括进口烟气显热、进口烟气中水 蒸气潜热、进塔贫液带入热、反应热、出口烟气显热、出口烟气中水 蒸气潜热、出塔富液带出热;

2再生塔热量平衡计算应包括进塔富液带入热、再沸器蒸汽 潜热、解吸热、出塔气冷凝液返回热、出塔气体显热、出塔气体中水 蒸气潜热、出塔贫液带出热;

3贫富液换热器热量平衡计算应包括富液带入热、富液带出 热、贫液带入热、贫液带出热;

4贫液冷却器热量平衡计算应包括贫液带入热、贫液带岀 热、冷却介质的用量;

5再生气冷凝器热量平衡计算应包括再生气带入热、再生气 带出热、水的冷凝热、冷却介质的用量;

6再沸器热量平衡计算应包括贫液带入热、贫液带出热、蒸 汽带入热、冷凝水带出热;

7热损失可忽略不计。

10.5设备选择

10. 5. 1烟气预处理设备选择除电除雾器外,宜符合现行国家标 准《冶炼烟气制酸工艺设计规范》GB 50880的有关规定。

10. 5. 2吸收塔应符合本标准第3. 4.3条的规定,并应符合下列 规定:

1工况气量宜取进、出口工况气量的平均值;

2吸收塔宜采用填料塔,填料宜采用规整填料;

3塔直径应根据塔的型式、烟气量、烟气在吸收塔内流速、贫 液喷淋量等因素计算确定,填料高度应通过计算确定,并应校核在 极端条件下设备的性能;吸收塔气速宜取2. 5m∕s〜3. 5m∕s;

4吸收塔顶部或烟气出口应设除雾器,除雾器选择应符合本 标准4. 5. 2条第4款的规定。

10. 5. 3再生塔应符合下列规定:

1再生塔应釆用填料塔,填料宜釆用规整填料;

2塔直径应根据塔的型式、气体量、富液喷淋量、冷凝回流液 喷淋量、气体和富液在吸收塔内流速和停留时间等因素计算确定, ・56 •

填料高度应通过计算确定,再生塔气速宜取1. 2m∕s~l. 8m/s;

3再生塔设计应符合国家现行标准《压力容器》GB 150. 1~ 150. 4、《塔式容器》NB/T 47041的有关规定。

10. 5. 4泵类设备选型应符合下列规定:

1富液泵、贫液泵、回流泵、回收泵宜选用带双机械密封卧式 离心泵;

2泵类设备选型应符合本条规定,还应符合本标准第3. 4.5 条第3~5款的规定。

10. 5. 5换热器、冷却器、再沸器、冷凝器等换热面积应根据冷热 侧介质特性、冷热侧进出口温度及进出口压力、冷热侧介质流速、 冷热侧允许压降等设计参数计算。贫富液换热器、贫液冷却器宜 选用垫片密封型板式换热器;再沸器宜选用一次虹吸管壳式换热 器;再生气冷凝器可采用管壳式换热器,也可釆用全焊接板式换热 器。

10.5.6设备材质选择应符合下列规定:

1吸收塔材质应根据溶剂特性、烟气中组分及浓度、操作温 度和压力选择,宜选用合金钢、碳钢内衬合金钢、玻璃钢等,合金钢 宜选用 254SMO、316L、904L;

2再生塔材质宜选用合金钢、碳钢内衬合金钢,合金钢宜选 用 254SMO;

3槽、罐类设备材质应根据介质特性及操作参数选择,宜选 用合金钢、玻璃钢、碳钢内衬耐腐蚀材料等;

4泵过流部件宜选用合金钢、超高分子量聚乙烯(UHPE)等 耐腐蚀材料;

5换热器材质应根据换热介质选择,宜选用254SM()、316L 等耐腐蚀材料。

10.6设备布置

10. 6.1吸收和再生布置应符合下列规定:

1吸收、再生布置应符合全厂总平面布置要求,可集中布置, 也可分开布置。

2再沸器应靠近再生塔布置,操作平台宜共用。

3回流液釆用重力回流时,冷凝器和收集槽宜布置在再生塔 的顶部操作平台上;回流液釆用强制回流时,冷凝器和收集槽宜设 置在地面或离地面最近的再生塔操作平台上。

4吸收液回收地下槽进液口应低于所有设备和管道的排污口。

5贫液储槽和富液储槽应设围堰,围堰内地面应做防腐蚀和 防渗漏处理。

10. 6. 2吸收液过滤和净化设备布置宜符合下列规定:

1吸收液过滤和净化宜靠近吸收和再生布置;

2吸收液过滤和净化设备宜布置在室内,室内应设排污设 施;室外布置时,应设置防雨设施。

10.7管道及管道敷设

10. 7.1液体流速宜符合表10. 7. 1的规定。

表10. 7.1液体流速

|

介 质 |

使用条件 |

流速(m ∙ s~') |

|

吸收液 |

泵前 |

1. 0-1. 5 |

|

泵后 |

1. 5〜3,0 | |

|

自流 |

0. 6〜1. 0 | |

|

再生气冷凝回流液 |

泵前 |

0. 8 — 1. 2 |

|

泵后 |

1. 2〜2. 0 | |

|

自流 |

0. 5〜0. 8 | |

|

氢氧化钠溶液 |

泵前 |

0. 8 〜1. 2 |

|

泵后 |

1. 5 — 2. 5 | |

|

自流 |

0. 6 — 1. 0 | |

|

蒸汽冷凝水 |

泵后 |

1.2~2. 0 |

10.7.2管道材质选择应符合下列规定:

1吸收液管道材质应根据介质特性选择,当温度大于70°C 时,宜选用316L或同性能的金属材料;当温度小于70°C时,宜选 用316L、玻璃钢、聚乙烯等耐腐蚀材料或碳钢内衬耐腐蚀材料;

2再生系统的二氧化硫气体管道、冷凝回流液管道材质应釆 用 316L0

10. 7. 3二氧化硫气体长距离输送时应采取安全措施。

10. 7. 4温度较高的液体管道、再生气管道、蒸汽管道、蒸汽冷凝 液管道均应绝热。

10. 7. 5再生塔出口安全阀选用、排放管选择和敷设应符合现行 行业标准《安全阀的设置和选用》HG/T 20570. 2的规定。

10.8自控及在线监測

10. 8. 1自控及在线监测应符合下列规定:

1自控及在线监测应包括烟气预处理、烟气输送、吸收、再 生、吸收液净化;

2易发生有害气体泄漏区域和位置应釆取在线监测、报警措 施。

10. 8.2在线监测应包括下列内容:

1吸收塔烟气进出口温度、压力;

2吸收塔除雾器压力降;

3再生塔气体出口温度、压力;

4吸收塔贫液进口温度;

5吸收塔富液出口温度;

6再生塔富液进口温度;

7再生塔贫液出口温度;

8再生气冷凝器气体出口温度;

9吸收塔贫液进口流量;

10再生塔富液进口流量;

11再沸器蒸汽进口流量、温度、压力;

12吸收塔液位;

13再生塔液位;

14冷凝液回流槽液位;

15贫(富)液储槽液位。

10. 8. 3联锁、报警、控制应包括下列内容:

1吸收塔液位联锁、报警;

2吸收塔进口贫液流量控制、报警;

3再生塔液位联锁、控制、报警;

4再生塔进口富液流量控制、报警;

5再沸器入口蒸汽流量控制、报警;

6冷凝液回流槽液位联锁、控制、报警;

7再沸器出口贫液温度报警;

8贫液储槽进口贫液温度报警;

9贫(富)液储槽液位报警;

10吸收液净化装置独立的PLC系统控制;

11冷凝液回流槽所在区域设固定式二氧化硫浓度检测、报 警装置应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测 报警设计规范》GB 50493的有关规定。

10. 8. 4再生塔出口必须设安全阀以及压力检测、控制和报警装 置。

11.1 一般规定

11.1.1烟气循环流化床法应以石灰或消石灰作为吸收剂,脱除 烟气中的二氧化硫及有害物质,吸收剂应在悬浮状态下与烟气中 的二氧化硫反应,副产物脱硫灰应符合再循环或综合利用要求。

11.1.2烟气循环流化床法脱硫应包含吸收剂制备、二氧化硫吸 收、除尘、吸收剂再循环、烟气系统、自控及在线监测。

11. 1.3烟气循环流化床法脱硫工艺宜用于中低含硫烟气的脱 硫,进脱硫装置烟气在标准状态、干基、实际含氧量条件下的二氧 化硫体积浓度不宜大于0.10%。

11.1.4钙硫比在保证脱硫效率及排放指标的前提下,应根据脱 硫装置进口烟气中的二氧化硫浓度经技术经济比较后确定。

11.1.5脱硫在低负荷运行时,应设净烟气再循环管道及调节阀 门。

11.2吸收剂

11.2.1吸收剂可采用石灰(石灰粉)或消石灰。

11.2.2吸收剂选择应符合下列规定:

1吸收剂釆用石灰时,石灰中氧化钙干基含量不宜小于 85%,酸不溶物干基含量不宜大于5%;块状石灰应破碎,细度不 宜大于2mm,经消化机制成氢氧化钙浆液。

2吸收剂采用石灰粉时,石灰粉中氧化钙干基含量不宜小于 85%,酸不溶物干基含量不宜大于5%,粒度不宜小于180目90% 过筛率。

3吸收剂釆用消石灰粉时,消石灰粉中氢氧化钙干基含量不

, 61 ,

宜小于90%,酸不溶物干基含量不宜大于3%。

4石灰的活性应满足加适量水(20°C)后、3min内最小温升 40°C ʌIOmin内达到最高温度的要求。

11.2.3消石灰浆液含固量宜按照20%〜25%配制。

11.3副产物

11.3.1副产物脱硫灰主要成分应为亚硫酸钙、硫酸钙、烟尘等。 11.3.2脱硫灰宜釆用灰库储存,脱硫灰宜与其他灰分开储存。

11.4物料和热量平衡计算

11.4. 1物料平衡计算应符合本标准第3.3. 1条的规定,并应符 合下列规定:

1吸收塔钙硫比宜取1.2〜1.5;

2吸收塔内颗粒物干基浓度宜取600g∕Nm3~1000g/NrIι3o 11.4.2热量平衡计算应符合本标准第3.3.2条的规定,并应符 合下列规定:

1吸收塔进口烟气温度应按主体装置最大设计工况下排烟 温度再增加10°C取值;

2吸收塔出口烟气温度应高出烟气绝热饱和温度15°C〜 20oCO

11.5设备选择

11.5.1吸收剂料仓选择应符合下列规定:

1吸收剂采用石灰(石灰粉)时,石灰仓的有效容积不宜小于 最大设计工况下3d的消耗量;

2吸收剂釆用消石灰时,消石灰仓的有效容积不宜小于最大 设计工况下Id的消耗量;

3石灰(消石灰)仓的有效容积可根据石灰和消石灰的供应 和运输情况确定。

11.5.2吸收剂制备设备应符合下列规定:

1石灰(消石灰)仓应符合下列规定:

1) 石灰(消石灰)仓应密封,内表面应平整光滑不积粉;

2) 石灰(消石灰)仓相邻两壁间交线与水平面的夹角应大于 60°,壁面与水平面的交角应大于65°,相邻壁交角的内侧 应做成圆弧形;

3) 石灰(消石灰)仓内壁锥斗部宜设气化板;

4) 石灰(消石灰)仓顶部应设放气口和除尘装置。

2消化器的型式宜选用密闭箱(罐)式,出力应按脱硫装置 最大设计工况下石灰消耗量150%设计,消化器岀口宜设置振动 筛。

3消化水泵宜采用一用一备,单台水泵流量应取最大设计工 况下运行用水量的150%〜200%。扬程应取满足喷嘴要求最大 压力及最大管道阻力下的120%。

11. 5. 3 增压风机选择应符合本标准第3. 4. 2条第2款、第3款 的规定。

11.5.4吸收塔应符合本标准第3. 4.3条第1款、第4款的规定, 并应符合下列规定:

1吸收塔的型式和数量应根据处理烟气量确定;

2吸收塔气速宜取3m∕s〜7m∕s,烟气在塔内停留时间宜取 5s~7so

11.5.5吸收塔供水泵应符合下列规定:

1单台吸收塔宜设置2台供水泵,其中1台备用;

2供水泵流量宜取最大设计工况下吸收塔耗水量的150%〜 200%,供水泵扬程宜取喷嘴最大压力与最大管道阻力之和的 120%。

11.5.6除尘设备宜选用袋式除尘器、电除尘器等高效除尘设备。 袋式除尘器宜采用脉冲喷吹的清灰方式,袋式除尘器的设计、制造 和使用应符合国家现行标准《袋式除尘器技术要求)>GB∕T 6719、

• 63 ,

《脉冲喷吹类袋式除尘器》JB/T 8532的有关规定;电除尘器选择 应符合国家现行标准《电除尘器》DL/T 5144环境保护产品技术 要求 电除尘器》HJ/T 322的有关规定。

11.5.7副产物处理设备选择应符合下列规定:

1脱硫灰处理设备规格应根据脱硫灰排量、脱硫灰化学和物 理特性、脱硫灰库的地形和地质状况、主体装置与脱硫灰库的距离 及高差、气象条件等,通过技术经济比较确定;脱硫灰处理应为脱 硫灰综合利用创造条件。

2脱硫灰处理应釆用干式输送方式。

3脱硫灰输送应符合下列规定:

1) 脱硫灰输送宜采用连续运行方式,设计出力应根据脱硫 灰的排量、系统型式、运行方式等确定;

2) 脱硫灰输送可选用负压气力输送系统、正压气力输送系 统等集中系统;

3) 脱硫灰输送的出力宜取最大脱硫灰产量的150%〜 200%;

4) 脱硫灰输送应设置紧急事故处理设施。

11.5.8脱灰库设计应符合下列规定:

1脱硫灰库应单独设置。

2脱硫灰需要中转或在库内缓冲时,灰库储量不应小于最大 设计工况下8h的脱硫灰量。

3脱硫灰需要短期储存时,灰库储量不应小于最大设计工况 下24h的脱硫灰量。

4装卸干灰时,应设置防止干灰飞扬的设施。

5当脱硫灰外运需要调湿时,应设干灰调湿装置。

6灰库流化系统应设专用流化风机,流化风机的选择应符合 下列规定:

1) 3台以下风机运行时,可设1台备用;

2) 流化风机宜选用罗茨风机,风量宜按照气化板总耗气量 的120%选取,压头宜按照气化板灰侧压力与最长管道 阻力之和选取。

7流化空气应采用热空气,应设专用空气加热器,加热器后 的空气管道应保温。

11.5.9吸收塔、管道、烟囱及其附属设备宜釆用碳钢。

11.6设备布置

11.6.1设备布置应符合下列规定:

1设备布置宜按吸收塔、除尘器、增压风机(引风机)的顺序 排列;

2石灰仓、消石灰仓及吸收剂制备设施宜集中布置在吸收塔 附近;

3石灰消化装置可露天布置,多雨地区或严寒地区,应釆取 防雨和防冻措施;

4空气加热器宜靠近灰库布置。

11.7管道及管道敷设

11.7.1气力输送系统中的直管段宜采用碳钢管。

11.7.2气力输送系统中的弯管段、输送介质速度较高管段的材 质应耐磨。

11.8自控及在线监测

11.8. 1自控及在线监测应包括吸收剂制备、二氧化硫吸收、除 尘、吸收剂再循环、烟气系统。

11.8.2在线监测应包括下列内容:

1吸收塔进出口烟气温度;

2吸收塔进出口二氧化硫浓度;

3吸收塔压力降;

4吸收塔供水压力及流量;

5吸收剂加入量;

6床层反应温度;

7吸收塔出口烟气量;

8除尘器压差。

11.8.3联锁、报警、控制应包括下列内容:

1吸收塔进口二氧化硫浓度与吸收剂给料量的联锁控制;

2吸收塔出口烟气温度或床层反应温度与喷水量的联锁控 制;

3吸收塔压力降与再循环灰量或外排灰量的联锁控制;

4吸收塔出口烟气流量与再循环烟气流量的联锁控制。

12. 1 一般规定

12. 1.1喷雾干燥法应釆用雾化器将石灰浆液雾化,瞬间实现吸 收剂与二氧化硫反应,脱除二氧化硫。副产物脱硫灰应满足综合 回收的要求。

12.1. 2喷雾干燥法脱硫装置应包括吸收剂制备、喷雾干燥吸收、 吸收剂再循环、除尘、烟气系统、自控及在线监测。

12.1.3吸收塔进口烟气在标准状态、干基、实际含氧量条件下的 二氧化硫体积浓度不宜大于0. 10% o

12. 1.4吸收塔进口烟气中颗粒物干基浓度不应大于40g∕Nm3 O

12.2吸收剂

12. 2.1喷雾干燥法脱硫吸收剂宜釆用石灰。

12. 2. 2吸收剂应符合下列规定:

1石灰中的氧化钙干基含量不宜小于85%;

2石灰粒度应小于2mm;

3石灰的活性应满足加适量水(20°C)后、3min内最小温升 40°C JOmin内达到最高温度的要求。

12.2.3消化用水应满足工业生产用水水质的要求。

12. 2. 4消石灰浆液含固量宜按照20%〜25%配制。

12.3 副产物

12. 3. 1副产物脱硫灰主要成分应为亚硫酸钙、硫酸钙、烟尘。

12. 3.2脱硫灰宜采用灰库储存,脱硫灰宜与其他灰分开储 存。

12.4物料和热量平衡计算

12. 4. 1物料平衡计算应符合本标准第3. 3. 1条的规定,并应符 合下列规定:

1钙硫比不宜大于2;

2吸收塔压力降不宜大于120OPaO

12. 4. 2热量平衡计算应符合本标准第3.3.2条的规定,并应符 合下列规定:

1吸收塔应按照绝热增湿过程进行热量衡算;

2原烟气为烧结机烟气时,吸收塔烟气进口温度不应小于 IlOoC S对于其他原烟气,吸收塔烟气进口温度不应小于90°C ;

3脱硫后烟气温度应根据脱除的二氧化硫总量确定循环物 料的蒸发水量,吸收塔出口烟气温度应高出烟气绝热饱和温度 15°C~20oCo

12.5设备选择

12. 5. 1主要设备选择应符合下列规定:

1烟气在吸收塔内停留时间宜取1OS〜12s,吸收塔高径比 宜取1. 0〜1. 5;

2吸收塔底部锥体角度不应大于60°;

3吸收剂制备设备应符合本标准第11. 5. 2条的规定;

4除尘设备选择应符合本标准第11. 5. 6条的规定;

5副产物处理设备选择应符合本标准第11. 5. 7条的规定;

6脱硫灰库设计应符合本标准第11.5.8条的规定。

12.5.2设备材质的选择应符合下列规定:

1吸收塔及其附属设备宜采用碳钢;

2雾化器的雾化轮整体宜采用耐腐蚀、耐磨合金钢;

3雾化器的雾化轮耐磨件宜采用碳化硅;

4雾化喷嘴宜采用碳化硅。

12.6管道及管道敷设

12. 6.1气力输送系统中的直管段材质宜釆用碳钢。

12. 6. 2气力输送系统中的弯管段、输送介质速度较高管段的材 质应耐磨。

12.7自控及在线监测

12. 7.1自控及在线监测应包括吸收剂制备、喷雾干燥吸收、吸收 剂再循环、除尘、烟气系统。

12. 7.2在线监测应包括下列内容:

1吸收塔出口烟气温度;

2吸收塔进出口的烟气湿度;

3脱硫装置出口二氧化硫浓度;

4吸收塔压力降;

5吸收剂加入量;

6顶部烟气分布器压降;

7雾化器供给管流量;

8雾化器电机电流;

9布袋除尘器压差。

12.7.3联锁、报警、控制应包括下列内容:

1吸收塔出口烟气温度与供给雾化浆液量的联锁控制;

2脱硫装置出口烟气二氧化硫浓度与供给雾化的吸收剂补 充量的联锁控制。

13. 1 一般规定

13.1.1双氧水法脱硫应釆用工业级双氧水将烟气中的二氧化硫 氧化为三氧化硫,副产物稀硫酸应满足综合利用的要求。

13.1. 2脱硫副产物稀硫酸作为硫酸厂吸收加水或作其他工业原 料时,宜采用双氧水脱硫工艺。

13.1.3双氧水脱硫装置应包括双氧水储存、双氧水输送、二氧化 硫吸收、副产物处理。

13.1.4采用双氧水法脱硫工艺时,吸收塔进口烟气在标准状态、 干基、实际含氧量条件下的二氧化硫体积浓度不宜大于0.5%,颗 粒物浓度不宜大于5mg∕Nm3 O

13.2吸收剂

13. 2. 1吸收剂双氧水质量应符合现行国家标准《工业过氧化氢》 GB/T 1616的有关规定。

13. 2. 2吸收剂双氧水应根据双氧水浓度、脱硫烟气特性、副产物 要求添加稳定剂。

13.3 副产物

13.3.1双氧水法脱硫副产物为稀硫酸,稀硫酸浓度应根据技术 和经济综合比较后确定,宜取10%〜50%。

13. 3. 2副产物稀硫酸在排出脱硫系统之前应对其中残余的双氧 水进行还原分解,当副产物稀硫酸的浓度不符合使用要求时,应将 稀硫酸浓缩到要求浓度,满足综合利用要求。

13.4物料和热量平衡计算

13. 4.1物料平衡计算应符合本标准第3. 3. 1条的规定,并应符 合下列规定:

1吸收塔进出口液体物料平衡计算应包括双氧水补充量、补 充水量和稀硫酸产量;

2双氧水消耗量应包含与氮氧化物反应量和损失量;

3循环液浓度、副产物稀硫酸浓度应根据二氧化硫脱除量和 副产物利用要求确定;

4脱硫装置水平衡计算应包括烟气带入水、双氧水带入水、 补充水,烟气带出水、稀硫酸含水。

13. 4. 2热量平衡计算应符合本标准第3. 3.2条的规定,并应符 合下列规定:

1塔内反应热应包括二氧化硫转化为三氧化硫的生成热、三 氧化硫转化为100%硫酸的生成热、100%硫酸稀释到副产物浓度 的稀释热;

2脱硫过程的热损失可忽略不计。

13.5设备选择

13.5.1吸收塔应符合本标准第3. 4.3条的规定,并应符合下列 规定:

1吸收塔宜釆用填料塔,填料高度应通过计算确定;

2吸收塔气体流速不宜小于0. 7m∕s;

3吸收塔液体喷淋宜选择管式、螺旋喷头等型式,吸收塔喷 淋密度宜取 18m3∕(m2 ∙ h)~25m3/(In2 ∙ h);

4吸收塔顶部或烟气出口应设除雾器,除雾器宜采用非金属 丝网、非金属丝网与小规格填料组合型式,气体流速宜取3m∕s~ 5m∕s,也可采用纤维除雾器等型式。

13.5.2双氧水储槽应符合下列规定:

1双氧水储槽可采用立式储槽、卧式储槽,其有效容积应根 据生产用量、运输周期等因素确定,单个储槽容积不宜大于20m3;

2双氧水储槽应设置现场指示液位计、超声波液位计、温度 计;

3双氧水储槽应设置安全阀及气体排空管; .

4双氧水储槽应设置喷淋水降温装置和防晒设施。

13.5.3双氧水输送泵宜选用容积式计量泵或离心泵;流量宜取 设计值的150%〜200%;扬程宜取设计值的120%〜150%。

13. 5. 4设备材质选择应符合下列规定:

1吸收塔宜釆用非金属材料,当采用玻璃钢材质时,应根据 双氧水的浓度及使用条件选择树脂;

2双氧水储槽材质宜选用高密度聚乙烯、聚丙烯、321、316L 等同等性能材料;

3双氧水储槽操作梯子应釆用非金属材质,宜选用玻璃钢、 高密度聚乙烯、聚丙烯等同等性能材料;

4泵过流件应选择耐双氧水和稀硫酸腐蚀的材质,宜选用 316L、聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等同等性能材料。

13.6设备布置

13.6.1双氧水储槽应设围堰,围堰有效容积应为储存区最大储 槽容积的110%;围堰内应设事故收集池。

13.6.2双氧水输送泵应靠近双氧水储槽布置。

13.6.3当稀硫酸返回硫酸厂作为吸收加水时,可直接输送到硫 酸厂;当作为其他化工原料外售时,应设稀硫酸储槽。

13. 6. 4双氧水储存区及吸收塔区域,必须设洗眼器和淋洗器。

13.7管道及管道敷设

13. 7. 1 液体管道流速宜取1. 5m∕s〜3. Om/s。

13.7.2双氧水管道材质应采用高密度聚乙烯、聚丙烯、316L等

• 72 .

同等性能材料。

13. 7. 3双氧水储槽应设气体排空管,排气管直径应通过计算确 定。

13. 7. 4双氧水储槽应设双氧水排净阀及管道。

13.7.5含硫酸、双氧水混合介质的管道宜与吸收塔材质一致;选 用玻璃钢材质时,应根据双氧水浓度、硫酸浓度等操作参数选择树 脂。

13.8自控及在线监测

13.8.1自控及在线监测主要包括双氧水储存、双氧水输送、二氧 化硫吸收、副产物处理。

13.8.2在线监测应包括下列内容:

1吸收塔进出口烟气温度、压力;

2双氧水储槽温度;

3吸收塔液位、双氧水储槽液位;

4双氧水加入量;

5补充水量;

6稀硫酸产量。

13.8.3联锁、控制、报警应符合下列规定:

1吸收塔出口烟气二氧化硫浓度应与双氧水补充量联锁; 2吸收塔、双氧水储槽应设高低位液位报警。

13. 8. 4双氧水储槽必须设置温度监测、报警、联锁装置。当储槽 内温度达到35P时,应启动报警,同时应自动启动喷淋水降温装

14.1 一般规定

14.1.1海水法脱硫应采用天然海水与二氧化硫发生中和反应, 脱除烟气中二氧化硫和其他有害物质。

14.1. 2海水法脱硫装置应由海水供应、烟气输送、二氧化硫吸 收、海水恢复组成。

14.1. 3采用海水法脱硫工艺,标准状态、干基、实际含氧量下的 原烟气二氧化硫含量不宜大于2000mg∕Nm3。

14. 1. 4吸收塔出口海水在曝气前应釆用天然海水将PH值调节 到5以上。

14.1. 5经曝气处理后的外排海水水质应符合海洋环境影响评价 文件关于排放海域功能区划分的要求,并应符合现行国家标准《海 水水质标准》GB 3097的有关规定。

14. 1. 6海水法脱硫工艺宜用于主装置采用海水作循环冷却水的 脱硫。

14.2吸收剂

14. 2.1海水法脱硫吸收剂应为天然海水。

14. 2. 2吸收剂应釆用主装置的循环冷却海水。

14.3设备选择

14.3.1海水供应设备选择应符合下列规定:

1吸收塔为填料塔时,宜釆用母管制供水系统;吸收塔为喷 淋空塔时,宜采用单元制供水系统。

2海水升压泵选择应符合下列规定:

• 74 .

1) 海水升压泵数量应按吸收塔型式、数量等确定。采用填 料塔时,海水升压泵应设备用泵;采用喷淋空塔时,海水 升压泵可不设备用泵。

2) 海水升压泵取水前池入口应设置过滤网,

3) 海水升压泵出口处应设防水锤措施。

4) 海水升压泵过流部件材质应耐海水腐蚀。

14.3.2吸收塔选择应符合下列规定:

1吸收塔数量应根据处理的最大烟气量、脱硫装置可靠性确 定;

2吸收塔宜釆用填料塔、喷淋空塔,气液接触宜釆用逆流方 式,吸收塔的气速、液气比等操作参数应根据设计条件和脱硫要求 计算确定;

3填料塔布水层可设一层,喷淋空塔喷淋层数量可根据脱硫 烟气量、烟气二氧化硫浓度、脱硫效率、海水水质、温度等因素确 定,不宜少于3层;

4吸收塔顶部或烟气岀口应设除雾器,除雾器选择应符合本 标准4. 5. 2条第4款的规定;

5吸收塔塔底应设置排液口;

6吸收塔排水应设取样分析点;

7吸收塔应设置供检修维护的平台和扶梯,平台设计荷载不 应小于4kN∕m2,平台宽度不应小于1.2m,塔内不应设置固定式 的检修平台。

14. 3. 3海水恢复设备选择应符合下列规定:

1海水恢复曝气池数量应根据吸收塔配置、曝气池入口海水 分配要求、海水供应条件、检修及可靠性确定。

2吸收塔与曝气池宜釆用一塔一池设置,也可釆用多个吸收 塔共用一个曝气池;曝气池容量不应小于脱硫海水量与循环冷却 海水量之和。

3曝气池内有效曝气区域应根据脱硫装置入口烟气参数、脱 硫效率、海水水质条件、海水排水水质要求和环境温度等因素确 定。

4电厂烟气脱硫,曝气池内液位应根据虹吸井堰上水头和循 环水排水沟出口处的设计高潮位以及海水排水沟道的阻力等因素 确定;海水潮位变化不应影响曝气池的正常运行,曝气池应有和虹 吸井同等的防止高潮位海水外溢的措施。

5曝气风机应按照曝气池设计液位等参数进行选择,宜采用 离心风机,数量不应少于两台,可不设备用。

6鼓风曝气系统设置应符合节能、组成简单、安装及维修管 理方便、易于排除故障等要求。

7曝气器选择应符合布气均匀、阻力小、不易堵塞、耐腐蚀、 运行维修简便、寿命长的要求。

8曝气池设计应有池内海水排空和检修的措施。

9曝气池区域应采取噪声控制措施。

14. 3. 4设备材质选择应符合下列规定:

1吸收塔主体宜釆用钢衬防腐材料或混凝土防腐结构;防腐 材料宜釆用橡胶或玻璃鳞片树脂。

2吸收塔内填料、除雾器材质宜釆用阻燃聚丙烯。

3海水升压泵过流部件材质应耐海水腐蚀,密封宜采用机械 密封。

4曝气池主体宜采用钢筋混凝土结构。曝气池内接触海水 的曝气区域应采取防腐措施;曝气池内暴露于盐雾和水汽的设备、 管道、平台扶梯和支架应有防盐雾腐蚀措施。

14.4设备布置

14. 4.1海水脱硫应包括吸收塔区域和曝气池区域。

14. 4. 2吸收塔宜靠近烟囱布置。

14.4.3曝气池区域宜布置在循环冷却水排水附近。

14. 4. 4易受腐蚀设备和设施不应布置在曝气池附近。

14.5管道及管道敷设

14. 5.1液体流速应根据海水水质,按照管道阻力小、节能经济等 原则选取,管道中海水流速宜取2m∕s~3m∕so

14. 5. 2除海水升压泵出口的供水管道外,其他海水供应管道宜 釆用自流方式。

14.5.3吸收塔供水管道上应设置排空措施和过滤网,检修人孔 宜按照管道每隔50m~100m设置。

14. 5. 4海水管道敷设方式宜采用直埋。

14.6自控及在线监测

14. 6.1自控及在线监测应包括海水供应、烟气输送、二氧化硫吸 收、海水恢复。

14. 6. 2在线检测应包括下列内容:

1吸收塔进出口烟气流量、温度、压力;

2吸收塔进出口烟气二氧化硫浓度、氧气浓度、颗粒物含 量;

3吸收塔海水液位;

4吸收塔海水PH值;

5吸收塔入口海水流量;

6吸收塔压差;

7烟气加热器压差;

8 曝气池出口 PH值、D。值、温度;

9 增压风机进出口压力;

IO除雾器、烟气换热器压力降;

11 CC)D人工取样点。

14.6.3联锁、控制、报警应包括下列内容:

1原烟气温度与急冷水系统连锁、控制、报警;

2旁路挡板门开启与烟气负荷变化及脱硫装置故障连锁;

3吸收塔液位报警;

4海水升压泵切换连锁、泵工作参数监测及报警;

5曝气风机切换连锁、风机工作参数监测及报警。

A. 0.1本方法应取一定质量的活性焦试样,预处理后通入给定 条件的二氧化硫、水蒸气、氧气和氮气的混合气体,吸附一定时间 后,通入氮气进行解吸,根据解吸的二氧化硫量计算活性焦吸附硫 容,吸附硫容应以mg. SO2∕g. AC表示。

A. 0.2试剂和材料应符合下列规定:

1氮气浓度不应小于99%;

2氧气浓度不应小于99%;

3二氧化硫气体浓度不应小于99.9%;

4水应符合现行国家标准《分析实验室用水规格和试验方 法》GB/T 6682的有关规定;

5配置用过氧化氢应符合现行国家标准《化学试剂30%过 氧化氢》GB/T 6684的有关规定,测定用过氧化氢溶液浓度宜为 3% ;

6氢氧化钠标准溶液应符合现行国家标准《化学试剂⅛⅛准 滴定溶液的制备》GB/T 601的有关规定,宜配制CNaoH= 0. 05mol∕L 的氢氧化钠标准溶液;

7甲基红-亚甲基蓝混合指示剂应符合现行国家标准《化学试 剂 试验方法中所用制剂及制品的制备》GB/T 603的有关规定。

A. 0.3仪器和设备应符合下列规定:

1电热恒温干燥箱温度范围宜为0°C〜30(ΓC°

2天平分度值应为lmg°

3干燥器内应装变色硅胶。

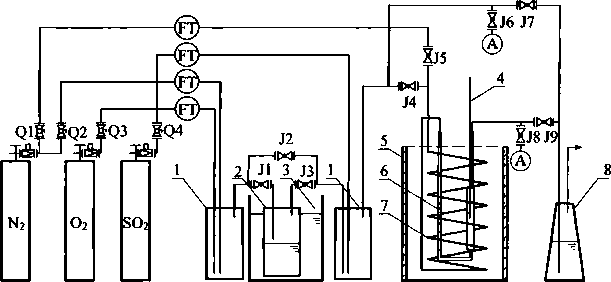

4吸附硫容测定实验装置(图A. 0.3)的主要设备应符合下 列规定:

图A. 0.3吸附硫容测试实验装置示意图

1—混合瓶;2—水蒸气发生瓶;3—水浴;4—热电偶;

5—加热炉;6—反应管;7一盘管;8—尾气吸收瓶

1) 反应管内径宜为18mm;

2) 加热炉温度范围宜为(TC〜IOoo°C;

3) 水浴温度宜为0°C〜IoO°C;

4) 二氧化硫流量计量程宜为3mL∕min~30mL∕min;

5) 氧气流量计量程宜为IOrnL∕min〜IOOmL/min;

6) 氮气流量计量程宜为O. 15L∕min~l. 5L∕min0

5振筛机摇动次数宜为150次/min。

6 试验筛规格应为Φ200 X 50/2. 00 -方孔、①200 X 50/4. 00 -方孔。

7滴定管容量宜为10mk50mLo

8吸收瓶容量宜为50OmLJLo

9锥形瓶容量宜为30OnILo

10容量瓶容量宜为1L、2L。

11秒表分度值应为0. Is。

A. 0.4试样及制备应符合下列规定:

1试样取样应采用四分法,取IoOg试样将其破碎筛选,选取 试样粒度应为2. Omm~4. Omml

2 将粒度2. Omm~4. Omm的试样置于电热恒温干燥箱内, 电热恒温干燥箱温度控制宜为150°C±5°C,干燥时间宜为2h,干 燥后试样应放入干燥器中,自然冷却至室温备用。

A.0.5试验条件应符合下列规定:

1吸附条件应符合下列规定:

1) 标准状态下二氧化硫、氧气、水蒸气和氮气混合气体流量 应为 50OmL/min;

2) 二氧化硫气体干基体积分数应为1%;

3) 氧气干基体积分数应为6% ;

4) 水蒸气体积分数应为10%;

5) 吸附温度应为120°C±5°C;

6) 吸附时间应为4h。

2解吸条件应符合下列规定:

1) 标准状态下氮气流量应为IL/min;

2) 解吸温度应为400oC+5°C;

3) 解吸时间应为2h。

A. 0.6试验准备应符合下列规定:

1试样称量宜采用电子天平,称量制备的活性焦试样IOg, 记下质量力,将试样装入反应管中,热电偶应置于试样中间,安装 好后,应关闭阀门J5、J6、J7、J8、J9,开启阀门Q2、J1、J2、J3、J4,装 置内压力应达到1. OXlO1Pa时进行气密性检査。

2初始水浴温度宜控制在40°C,冷凝器应接在阀门J6之 后,冷凝器应置于冰水混合液中,应关闭阀门J2、J4、J5、J7,开启阀 门Q2、J1、J3、J6,应通入流量为0. 45L∕min的氮气,通氮气Iomin 后,应关闭阀门J6、开启阀门J7,开始冷凝计时,冷凝时间应为 30min,然后称重冷凝水。调节不同水浴温度,绘制“温度一湿度” 曲线,在曲线上找到试验要求水蒸气体积分数10%对应的水浴温 度。

湿度应按下式计算:

n_ 22. 4XΔmi∕18 H-QXZ+ 22. 4×∆w∕18

(A. O. 6-1)

式中:H—湿度(%);

∆m--冷凝水量(g);

Q---气体流量(L/min);

t---冷凝时间(min) O

3二氧化硫浓度的调节与测定应符合下列规定:

D在两个50OmL的吸收瓶中,应分别加入3%过氧化氢溶 液200mL,吸收瓶应串接在阀门J6后。

2) 应开启阀门J2J7,关闭阀门JI、J3、J6,根据吸附条件要 求,调节阀门Q2、Q3、Q4以及对应的流量计读数,通人 混合气体。20min后,应关闭阀门J7,开启阀门J6,混合 气体通入吸收瓶,吸收结束后,应关闭阀门J6,开启阀门 J7,吸收时间应为IOmino

3) 吸收液应转入至IL容量瓶中,用蒸偕水定容至1L,宜取 IOOmL加入锥形瓶中,加入2〜3滴甲基红-亚甲基蓝指 示剂,滴定用氢氧化钠溶液浓度宜为O. 05mol∕L,滴定 时,溶液由桃红色变为钢灰色即为滴定终点,记录消耗量 V,(mL),宜量取3%过氧化氢溶液IOOmL,进行空白滴 定,记录消耗量V.),(mL)。

4) 混合气体中二氧化硫浓度应按下式计算:

(A. 0. 6-2)

式中(斗~混合气中二氧化硫浓度(%);

CNaoH——氢氧化钠标准溶液浓度(mol∕L);

VZ——滴定吸收液所消耗的NaoH溶液量(niL);

VOf——空白试验所消耗的NaoH溶液量(mL);

Q--混合气体干基体积流量(mL∕min) J

t---采样时间(min);

11. 2——ImOl氢氧化钠标准溶液相当的二氧化硫(1∕2SO2) 标准状态体积(L);

10——IL吸收液中分取IoOmL)稀释倍数。

A.0.7测定步骤应符合下列规定:

1应开启阀门Q1、J5、J8,关闭阀门Q2、Q3、Q4、J4、J9,将氮 气通入反应管,氮气流量应为IL/min;

2开启加热炉,样品温度应为120°C±5°C,保持时间宜为 Ih;

3应开启阀门J2,关闭阀门J1J3,开启可控温水浴,温度应 调节到水蒸气体积分数10%对应的水浴温度;

4应关闭阀门J6,打开阀门J7,根据本节第A. 0.6条第3款 调试的结果,调节阀门Q2、Q3、Q4以及对应的流量计读数,通入 混合气体,保持时间应为30mini

5应打开阀门J1J3,关闭阀门J2,通入水蒸气,通气IOnIin 后,关闭阀门QI、J5、J8,开启阀门J4J9,混合气体通入反应管,各 组分气体流量应保持稳定,通气时间应为4h;

6吸附结束后,应开启阀门J7,关闭阀门J4、J9、Q2、Q3、Q4, 切断混合气体;将两个各装入3%过氧化氢溶液50OmL吸收瓶串 接在阀门J8后,吸收瓶应放入水浴箱,用于吸收解吸气;

7开启阀门J5、J8,调节阀门Ql,将氮气通入反应管,氮气流 量应为标准状态下IL/min,调节加热炉,试样温度应控制在 400°C±5°C,保持时间应为2h;

8解吸结束后,应釆用蒸储水冲洗管路,冲洗液与吸收液应 一并装入2L容量瓶中,并用蒸馅水稀释至刻度,摇匀、备用;

9应分取50mL溶液,加入甲基红-亚甲基蓝混合指示剂,采 用0. 05mol∕L的氢氧化钠标准溶液滴定;

10应再做一份试样,步骤应重复本条第1〜9款的规定。

A. 0.8测定结果处理应符合下列规定:

1吸附硫容应按下式计算:

. 32 XCNaoH × (V^Vo )× 40 ,ʌ n Sn

m

式中:A--吸附硫容(mg∕g);

CNaυ,,——NaOH溶液物质的量浓度(mol/L);

V——滴定吸收液所消耗的NaOH溶液量(mL);

VO——空白试验所消耗的NaOH溶液量(mL);

m—活性焦试样的质量(g);

32——1毫摩尔NaOH相当于SOz的质量(mg);

40——2L吸收液中分取50ml,稀释倍数。

2两次平行测定结果的差值应小于5%,吸附硫容以试样两 次平行测定结果的算术平均值表示,应精确至3位有效数字。

A. 0.9实验报告应包括下列内容:

1试样编号;

2釆用标准;

3试验项目;

4实验结果;

5实验人员;

6实验日期。

B.0.1本方法应将单粒活性焦试样置于压坏强度仪上,记录试 样被压碎瞬间的受力,规定颗粒数量的试样受力平均值为活性焦 的耐压强度,耐压强度表示为NO

B. 0.2测定仪器与装置应符合下列规定:

1压坏强度仪电动立式机台压力范围宜为ON〜5000N;平面 接触压柱直径应为30mm;数显推拉力计量程宜为0N~2000N,精度 应为0.5;

2电热恒温干燥箱温度范围宜为0°C〜300°C°

B. 0.3测定步骤应符合下列规定:

1 试样取样应釆用四分法,宜取50Og试样,在500g试样中 选取外形完整、表面无明显裂纹、长径比0.8-1. 5的试样60粒;

2将试样置于电热恒温干燥箱内,温度宜控制在150oC + 5笆,干燥时间宜为2h,干燥后试样应放入干燥器中,自然冷却至 室温备用;

3仪器测定模式应为点动,机台上升速度应为12Onlm∕min± 5mm∕ min;

4应将单粒试样横放于压坏强度仪的测试仪盘中间,启动压 坏强度仪,记录试样被压碎的瞬间指示压力值B,压力值大于 600N的宜按600N计;

5其余活性焦颗粒的R测定应符合本条第3、4款的规定。

B. 0.4测定结果处理应符合下列规定:

1耐压强度应按下式计算:

F=∑P,∕60 (B. 0. 4)

式中——耐压强度(N);

Pl—每颗活性焦颗粒受力值(N)。

2计算结果应精确至整数位。

B.0.5实验报告应包括下列内容:

1试样编号;

2采用标准;

3试验项目;

4实验结果;

5实验人员;

6实验日期。

C. 0.1本方法应取一定质量的试样装入强度测定仪内,运转一 定时间后,经筛分,筛上试样占试样质量的百分比为试样的耐磨强 度。

C. 0.2测定仪器和装置应符合下列规定:

1电热恒温干燥箱温度范围宜为0°C〜300°C;

2振筛机摇动次数宜为150次/min;

3 试验筛规格应为C200X50/2.00-方孔;

4强度测定仪滚筒转速应为50r∕min±2r∕min;滚筒内径应 为80mm,有效长度应为12Omm,内壁应对称分布纵筋,筋高应为 IOmm,宽4mm;滚筒中装入直径14. 3mm的轴承滚珠数量应为5 个;

5电子天平分度值应为Img;

6秒表分度应为0. Is;

7量筒容量宜为IOOmLtl

C. 0.3测定步骤应符合下列规定:

1试样取样应采用四分法,宜取IOog试样在振筛机上筛分, 筛分时间应为300s + 5s,取筛上试样置于电热恒温干燥箱内,温 度宜控制在150°C±5°C,干燥时间宜为2h,干燥后应放入干燥器 中,自然冷却至室温备用;

2筛分试样的取样宜釆用量筒,应取50mL试样称量,称量 宜釆用电子天平,记录质量,试样装入强度测定仪的滚筒内,旋 紧滚筒筒盖,开动仪器,运转时间应为9OOs±5s;

3打开滚筒桶盖,将试样放在振筛机上,筛分时间应为300s+ 5s,取筛上试样置于电热恒温干燥箱内,温度宜控制在150°C±5°C,

. 87 . 干燥时间宜为2h,干燥后放入干燥器中,自然冷却至室温,称量宜 釆用电子天平,记录质量m2 ;

4应再做一份试样,步骤应符合本条第1款〜第3款的规 定。

C. 0.4测定结果处理应符合下列规定:

1试样耐磨强度应按下式计算:

W=竺 Xlo0% (C. 0.4)

m↑

式中:W—耐磨强度(%);

m1—原试样的质量(g);

mi——试验后的保留在筛上的试样质量(g)。

2两次平行测定结果的差值应小于1%,耐磨强度应以试样 两次平行测定结果的算术平均值表示,结果应精确至三位有效数 字。

C.0.5实验报告应包括下列内容:

1试样编号;

2釆用标准;

3试验项目;

4实验结果;

5实验人员;

6实验日期。

D. 0.1本方法应将试样在一定的空气流中、按一定的升温速度加热, 试样温度突然升高前后曲线的延长线的交点应为活性焦的着火点。

D. 0.2测定仪器与装置应符合下列规定:

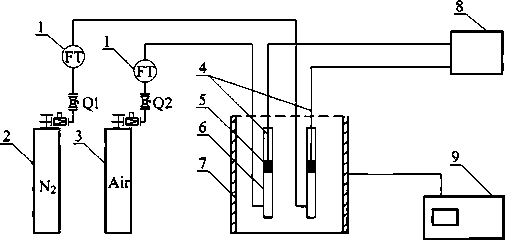

1电热恒温干燥箱温度范围宜为0°C〜300笆。

2着火点测定装置(图D. 0. 2)的主要设备应符合下列规定:

图D.0.2着火点测定装置

1一流量计;2—氮气钢瓶司一空气钢瓶;4一热电偶;5一试样,

6一测试管;7—加热炉;8—温度记录仪;9—程序控温仪

1) 流量计量程宜为60mL∕min~60OmL/min;

2) 测试管内径宜为18mm;

3) 加热炉温度范围宜为0°C〜Iooo°C;

4) 温度记录仪量程宜为0°C〜IoOO°C,精度应为0. 5;

5) 程序控温仪量程宜为0°C〜IoOo°C ,精度应为0. 5。

3振筛机摇动次数宜为150次/min。

4 试验筛规格应为Φ200×50∕3. 00 -方孔、①200 X 50/5. 00 -方孔。

5电子天平分度值应为O. IgO

D. 0.3试样及制备应符合下列规定:

1试样取样应采用四分法,宜取10g~20g试样,将试样破碎 筛选,选取试样粒度应为3. Omrn〜5. Omm;

2将3. Omm〜5. Omm试样置于电热恒温干燥箱内,温度宜 控制在150°C±5°C,干燥时间宜为2h,干燥后试样应放入干燥器 中,自然冷却至室温备用。

D. 0.4测定步骤应符合下列规定:

1试样称量宜釆用电子天平,宜称量活性焦试样各4g分别 装入两根测试管中,热电偶应置于试样中间;

2两根测试管应分别通入氮气和空气,氮气和空气流量应为 40OmL∕min,保持时间应为20min;

3调节程序控温仪,加热炉的温升速率应控制在10oC∕min,当焦 层温度大于150°C时,加热炉的温升速率应控制在3°C∕min〜5°C∕min;

4两根测试管温度差大于100°C时,应切断气源,结束实验;

5应再做一份试样,步骤应重复本条第1款〜第5款的规定。

D. 0.5测定结果处理应符合下列规定:

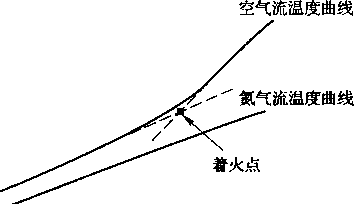

1绘制时间-温度曲线(图D. 0.5),取试样温度突然升高点 对应时间5min前温度曲线延长线与试样温度突然升高点对应时 间5min后温度曲线延长线的交点作为活性焦的着火点;

(P)S>

图D.0.5时间-温度关系曲线

2结果应以试样两次平行测定结果的算术平均值表示,平均 值应精确至整数位;

3两次平行测定结果的差值不应大于3%。

D. 0.6实验报告应包括下列内容:

1试样编号;

2采用标准;

3试验项目;

4实验结果;

5实验人员;

6实验日期。

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不 同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须",反面词釆用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词釆用“应”,反面词釆用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词釆用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,釆用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合…… 的规定”或“应按……执行”。

《建筑设计防火规范》GB 50016

《烟囱设计规范》GB 50051

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《石油化工企业设计防火规范》GB 50160

《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264

《泵站设计规范》GB 50265

《工业金属管道设计规范》GB 50316

《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338

《储罐区防火堤设计规范》GB 50351

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493

《有色金属工程设计防火规范》GB 50630

《冶炼烟气制酸工艺设计规范》GB 50880

《冶金烧结球团烟气氨法脱硫设计规范》GB 50965

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《压力容器》GB 150. 1-150. 4

《工业用氢氧化钠》GB 209

《工业碳酸钠及其试验方法 第一部分:工业碳酸钠》GB/T 210.1

《硫酸铉》GB 535

《液体无水氨》GB/T 536

《化学试剂标准滴定溶液的制备》GB/T 601

《化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备》GB/T 603

《工业过氧化氢》GB/T 1616

《海水水质标准》GB 3097

《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T 6682

《化学试剂30 %过氧化氢》GB/T 6684

《袋式除尘器技术要求》GB/T 6719

《煤质颗粒活性炭试验方法 水分的测定>GB∕T 7702. 1

《煤质颗粒活性炭试验方法 灰分的测定》GB/T 7702. 15

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231

《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175

《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078

《工业硫化钠》GB 10500

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801

《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223

《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271 《恶臭污染物排放标准》GB 工业管道 工业管道 工业管道 工业管道 工业管道 工业管道

《压力管道规范

《压力管道规范

《压力管道规范

《压力管道规范

《压力管道规范

《压力管道规范

14554

第1部分:总则》GB/T 20801.1

第2部分:材料》GB/T 20801. 2

第3部分:设计和计算》GB/T 20801. 3 第4部分:制作与安装》GB/T 20801. 4 第5部分:检验与试验》GB/T 20801. 5 第6部分:安全防护》GB/T 20801. 6

《肥料中碑、镉、铅、铭、汞生态指标》GB/T 23349

《铝工业污染物排放标准》GB 25465

《铅、锌工业污染物排放标准》GB 25466

《铜、镣、钻工业污染物排放标准》GB 25467

《镁、钛工业污染物排放标准》GB 25468

《硫酸工业污染物排放标准》GB 26132

《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》GB 28662

《脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法 第1部分:堆积密度》

GB/T 30202. 1

《脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法 第2部分:粒度》 GB/T 30202. 2

《锡、镣、汞工业污染物排放标准》GB 30770

《氨水》HGl -88

《玻璃鳞片衬里施工技术条件》HG/T 2640

《工业硫酸镁》HG/T 2680

《工业无水亚硫酸钠》HG/T 2967

《化工装置管道布置设计内容和深度规定》HG/T 20549. 1

《化工装置管道布置设计工程规定》HG/T 20549. 2

《化工装置管道布置专业技术管理规定》HG/T 20549. 3

《化工装置管道布置专业提出的设计条件))HG∕T 20549.4

《化工装置管道布置设计技术规定》HG/T 20549. 5

《安全阀的设置和选用))HG∕T 20570. 2

《塔器设计技术规定》HG 20652

《橡胶衬里化工设备设计规范》HG/T 20677

《玻璃钢化工设备设计规定》HG/T 20696

《环境保护产品技术要求电除尘器》HJ/T 322

《脉冲喷吹类袋式除尘器》JB/T 8532

《湿法烟气脱硫装置专用设备除雾器》JB/T 10989

《钢制焊接常压容器》NB/T 47003. 1

《塔式容器》NB/T 47041

《电除尘器》DL/T 514

《电力设备典型消防规程》DL 5027

《火力发电厂汽水管道设计规范》DL/T 5054

《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072

《石油化工储运系统罐区设计规范》SH 3007

中华人民共和国国家标准

GB 51284-2018

条文说明

《烟气脱硫工艺设计标准》GB 51284—2018,经住房城乡建设 部2018年2月8日以第1835号公告批准发布。

本标准首次编制,由中国恩菲工程技术有限公司会同有关单 位编制完成,主要起草人董四禄等。

本标准在制订过程中,编制组进行了广泛深入的调查研究,总 结了我国电力、钢铁、有色冶金、黄金等行业烟气脱硫的设计成果, 借鉴了国内外烟气脱硫设计及建设经验,并在全国范围内多次征 求有关单位及业内专家的意见,对一些重要问题进行了专题研究 和反复讨论,最后召开了专家审査会议,共同审査定稿。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本 标准时能正确理解和执行条文规定,《烟气脱硫工艺设计标准》编 制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明。对条文规定的目 的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明,对强制性条 文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文 同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

i.o.i含硫物料在高温处理过程中,排出的烟气中含有二氧化 硫,含二氧化硫的烟气必须进行脱硫处理达标后才能排放。含硫 物料主要包括:含硫燃料(主要指含硫煤)、含硫金属矿、含硫二次 物料等。

(1) 煤炭中的硫主要分无机硫、有机硫和单质硫。无机硫主要 有金属硫化物和硫酸盐;有机硫指高分子量、低分子量的硫化物。 煤在锅炉或其他炉窑中燃烧时,其中的可燃性硫氧化生成二氧化 硫,在生成二氧化硫的同时,有0.5%〜2.0%的二氧化硫进一步 被氧化成三氧化硫。

(2) 各种金属硫化物,如铜、铅、锌、镣、铁、黄金等硫化矿。硫 的氧化物以及硫酸盐等在冶金炉、窑等设备中燃烧后,绝大部分硫 转化为二氧化硫,有0. 5%~3.0⅜的二氧化硫进一步被氧化成三 氧化硫。

(3) 不同的含硫物料、不同的主体装置工艺产生的烟气量、烟 气中的二氧化硫浓度不同。

1.0.4烟气脱硫是综合利用资源和环境保护的重要环节之一,二 氧化硫、三氧化硫、硫化氢、硫酸雾、卤族元素及其化合物、重金属 及其化合物、氨、双氧水、烧碱等均属于高危险性、高污染性、高毒 害性、高腐蚀性物料,在脱硫装置的设计中应严格执行相应的标 准,确保生产和操作人员安全。

1.0.5在脱硫过程中产生的废气、废液和废渣,应进行处理或回 收利用,不得对环境造成二次污染。需要堆存的危废渣,应按照国 家标准《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597的规定设计堆场。

3.1工艺选择

3.1.3对于溶剂类、活性焦、双氧水、氨法、海水法等脱硫工艺,烟 气中的有害组分如氟、氯、碑、汞等重金属的含量一定要严格控制, 否则,不仅严重影响副产物质量和脱硫装置的正常运行,而且还会 降低吸收剂的活性,增加吸收剂的损耗。

海水脱硫的原理是利用天然海水中碳酸盐碱性物质使海水呈 碱性的性质,达到脱硫的目的。SQ首先与水反应生成H2SO3, H2SO3不稳定分解为H+和HSO3- I HSOr继续分解成H+和 Ser ,SO厂经曝气被氧化为SOr ,硫酸盐本身是海水的天然组 分,脱硫生成的硫酸盐浓度远低于海水中的硫酸盐浓度;H2SO3分 解生成的H,与海水中的碳酸盐反应生成Cc)2气体和水。海水脱 硫副产物为硫酸盐、Cc)2和水,CQ气体经过曝气被排往大气中, 其他均为海水必需物质,因此,海水脱硫尽管没有可回收的副产 物,但并不属于副产物抛弃脱硫工艺。

3.1.4对于火电厂烟气脱硫,脱硫装置应确保在锅炉最低稳燃负 荷工况和BMCR工况之间的任何负荷下持续安全运行,烟气脱硫 装置的负荷变化速度应与锅炉负荷变化率相适应;对于烧结(球 团)烟气.由于受原料成分、主体装置运行特点的影响,烟气量、烟 气温度、烟气中二氧化硫浓度、烟尘、烟气含水等波动较大;对于冶 炼烟气,由于不同的含硫原料、不同的冶金炉窑、不同的操作制度 等原因,烟气量和烟气二氧化硫浓度等参数波动频繁。鉴于以上 原因,在设计烟气脱硫装置时,应充分考虑各种可变因素,在适应 主体装置负荷变化的基础上,确保达标排放。

3.2设计基础资料

3. 2.1对于火电厂或锅炉烟气脱硫,最大设计工况宜采用最大连 续工况、燃用设计燃料时的烟气参数,并对最大连续工况、燃用校 核燃料的烟气参数进行校核。已建工厂新建脱硫装置时,其最大 设计工况和校核工况宜根据脱硫装置进口实测烟气参数确定,并 充分考虑燃料的变化趋势。脱硫装置进口的烟气设计参数均应釆 用脱硫装置与主机组烟道接口处的数据。

烧结烟气脱硫的烟气量,宜釆用烧结机(球团)主抽风机的烟 气参数作为计算依据。

3.4设备选择

3. 4.2增压风机数量说明如下:

烟气量小于360NmVS时,每座吸收塔宜设置一台增压风机; 烟气量大于960Nm3∕s时,宜设置2台动叶可调轴流式风机;烟气 量为360Nn√∕s〜960NmVs以及多台主体装置排烟合用1座吸 收塔时,应根据技术、经济比较后确定风机数量

3.4.4氧化风机数量确定原则:

氧化风量小于600OmVh时,每座吸收塔应设置2台100%容 量氧化风机,1用1备;氧化风量大于6000m3∕h时,每座吸收塔应 设置3台100%容量氧化风机,2用1备。

3. 4.5母管制喷淋系统指多台循环泵出口浆液汇合后再分配至 各层喷嘴;单元制喷淋系统指循环泵与喷淋层一一对应。

为了降低运行成本和方便管理,采用喷淋吸收塔时,吸收塔浆 液循环泵宜按单元制布置。单元制布置时,现场可不设备用泵,但 应在仓库备用最大扬程循环泵的叶轮一套;当采用母管制布置时, 现场应安装备用泵。

3. 4.6当多套脱硫装置合用一座单内筒烟囱时,在脱硫装置岀口 应设置挡板门或阀门,便于安全检修。当一套装置检修而另一套

• 107 •

装置运行时,设置阀门可防止烟气倒流,确保检修人员的安全。

3.6管道及管道敷设

3.6.1原烟气中不仅含有二氧化硫、三氧化硫、氯化氢、氟化氢等 腐蚀性介质,还含有重金属及其化合物以及其他颗粒物,气体管道 材质应根据操作条件下的耐腐蚀性和耐磨性进行选择,确保管道 安全使用。

本标准表3. 6. 1所列出的数值为气体管道流速范围,具体流 速应根据流体性质、流动状态、操作条件、管道材质等因素确定。

3. 6.2液体管道主要输送含有酸、碱、盐、其他颗粒物等介质的浆 液或溶液,浆液(溶液)中还可能含有氯离子、氟离子及其化合物。 因此,在选择液体管道材质时,应认真分析操作条件下的各种腐蚀 性介质、磨蚀介质的特性,选择耐腐蚀、耐磨损的材质,确保管道安 全使用。

液体管道流速应根据流体性质、流动状态、操作条件、允许管 道压力降、管道材质等因素确定。

对于输送颗粒物含量高的浆液,如果流速选取过高,则管径偏 小,管道阻力大,增加泵的能耗;选取流速过低,颗粒在流动过程中 不断在管道内壁沉积,容易造成颗粒沉积而堵塞管道,另外,管径 过大会增加一次投资。因此,对于输送颗粒物含量高的浆液,流速 应合理选取,避免浆液中颗粒物的沉淀,减少对管道的磨损,降低 管道阻力。

3.6.3为了满足工艺和操作维修要求,在管道设计中,应在适当 部位设置阀门。阀门应根据工艺流程、操作条件、维修要求以及相 关的安全标准进行选择和设置。

阀门是流体阻力较大的设备,为了减少动力消耗,一般宜选用 与管道规格相同的阀门。

阀门布置应满足工艺和操作要求。对安装方式有特殊要求的 阀门,应按照要求进行布置。如单向蝶阀要求阀门安装方向与介 . 108 .

质流动方向一致,安全阀、减压阀及控制阀的位置,应布置在便于 维修的位置。

3. 6.5管道绝热的目的说明如下:

(1) 脱硫工艺过程需要;

(2) 确保烟气温度大于露点,避免产生冷凝酸腐蚀管道;

(3) 防止流体被冻结或管道内介质结晶;必要时,还应对输送 此类介质的管道采取伴热措施;

(4) 表面温度超过60°C的管道应采取保温措施,避免行人和 操作人员被灼伤,确保安全生产;

(5) 提高余热回收效率。

3.6. 6识别色用于标识管内流体的种类和状态,根据现行国家标 准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231关于 基本识别色的规定确定不同介质管道的识别色,该标准规定了 8 种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样。

3.6.7管道敷设的相关要求说明如下:

1管道敷设首先要满足工艺要求,同时还应满足走向通畅、 距离短、阻力小、操作维护方便的要求。

7液体管道最高点处应设排气管,以防止管道出现气堵,确 保液体流动通畅,排气管应与系统连通。管道最低处应设排液阀, 便于检修或停产时排尽管道和设备里的存液。

3. 6.8本条为强制性条文,必须严格执行。

当管道内输送腐蚀性、易爆、有毒介质时,一旦法兰、管道连接 件或其他连接部位发生泄漏,极易对行人造成伤害、损坏设备及物 品,严重时会造成重大安全事故。因此,在横跨人行通道、运输通 道上方敷设管道时,横跨段不得有任何连接件。

4.1 一般规定

4.1.1石灰石(石灰)-石膏法吸收剂主要指具有一定活性的钙基 物质,如石灰石、石灰、消石灰、电石渣等。典型的石灰石(石灰)-石膏法烟气脱硫工艺流程如下:

烟气经增压风机,通过烟气换热器降温后进入吸收塔,脱硫后 烟气经除雾器除去烟气中的细小颗粒物,再通过烟气换热器升温 (或降温再升温)后通过烟囱排放。外排浆液经过旋流器、脱水机 脱水,滤渣为副产物石膏。

4.1.3双回路循环工艺将吸收塔循环浆液分为两个独立循环回 路,每个循环回路在不同PH值下运行。上段循环浆液的PH值 较高,有利于二氧化硫的吸收,提高脱硫效率;下段循环浆液的 PH值较低,有利于石灰石在浆液中的溶解以及亚硫酸钙的溶解。 两个循环回路保持各自独立的化学反应条件,既保证较高的脱硫 效率,又保证石灰石的最大利用率以及石膏的质量。

随着全球对污染物排放越来越严格的限定,特别是二氧化硫、 氮氧化物、颗粒物的排放浓度限值不断降低,有些行业要求尾气中 污染物排放值达到或接近燃气轮机组的排放限值,即在基准氧含 量6%条件下,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不大于 10mg∕m3 ^35mg∕m3和50mg∕m3 O传统的一级吸收显然不能满足 如此严格的排放要求。单塔双回路循环技术、双塔双回路循环技 术、双托盘塔技术、单塔双区技术等均在原有的石灰石(石灰)-石 膏法的基础上进一步优化升级,尽可能提供合理的反应条件,期望 达到更高的脱硫效率。釆用优化后的石灰石(石灰)-石膏法工艺 后,脱硫效率可达97.5%以上,在进行工艺设计时,应根据不同的 . IlO .

烟气条件、尾排要求等,选择适宜的脱硫工艺,满足实际要求的脱 硫效率及排放总量。

4.1.4进脱硫装置烟气中的颗粒物含量与脱硫装置的脱硫效率 和尾排指标有直接的关系。随烟气进入吸收塔的颗粒物,在脱硫 过程中会包裹在吸收剂石灰石浆液小颗粒的表面,从而影响石灰 石与二氧化硫的氧化反应。当烟气中颗粒物含量无限高时,将导 致脱硫反应无法进行。为了保证一定的脱硫效率,应控制烟气中 颗粒物浓度。对于石灰石(石灰)-石膏法脱硫工艺,当要求脱硫效 率不小于95%时,原烟气中颗粒物浓度不应大于200 mg∕Nm3 O 对于达到特排要求的脱硫装置,脱硫塔之前应设置高效除尘装置, 脱硫塔之后应设置湿式静电除尘器。

4.2吸收剂

4. 2.1.4. 2.2为减少脱硫装置建设的工程量,在资源落实、经济 合理的情况下,优先釆用石灰石粉作为脱硫吸收剂。

石灰石中有效组分碳酸钙的含量应尽可能高,而其他组分如 碳酸镁、白云石、二氧化硅等的含量,应尽可能低。虽然纯碳酸镁 可溶,可提高二氧化硫的吸收率,但过高的含量将影响石膏的沉淀 和脱水。白云石基本不溶解,一方面会增加石灰石的消耗、阻碍活 性石灰石的溶解,另一方面还会降低石膏的纯度。二氧化硅的硬 度高于碳酸钙,不仅造成对设备、管道的磨损,而且还会增加运行 成本。因此,为了保证脱硫装置经济、稳定运行,确保石膏质量,减 少废水排放量,应控制石灰石中除碳酸钙外其他组分的含量。

4.4物料和热量平衡计算

4. 4.1物料平衡计算的相关要求说明如下:

4当釆用氧化空气喷枪对浆液进行氧化时,氧硫比应大于 2;当釆用氧化空气分布管对浆液进行氧化时,氧硫比应大于2. 8。

6氯离子浓度的计算值基于烟气中氯化氢的去除率以及系

• Ill • 统工艺加水中的氯离子含量;硫酸根离子浓度的计算值主要基于 石灰石中碳酸镁的含量和系统工艺加水中的硫酸根离子含量。

4.5设备选择

4. 5.3氧化风机的选择与氧化风管在浆液中的插入深度有关,应 根据升压选择罗茨风机或离心风机。

4.5.6石膏一级脱水宜釆用旋流器,二级脱水宜釆用真空皮带或 真空转鼓脱水机。对于多套脱硫装置,每套装置应分别设置一级 脱水系统,二级脱水宜共用设置。旋流器中的旋流子组和吸收塔 应一对一设置,即A吸收塔排岀的石膏浆液只进A旋流子组,B 吸收塔的石膏浆液只进B旋流子组,而不能两塔排出石膏浆混合 后进旋流器。

对于二级脱水,多台吸收塔的旋流浓缩浆液混合后可进一台 脱水机。二级脱水设备数量按最大设计工况下石膏产量的2X 100%或3×50⅝选择,如果当一台设备发生故障或检修时,另一 台或另两台设备可确保100%的出力。

4.6设备布置

4. 6.3脱硫废水处理系统的相关要求说明如下:

脱硫废水处理系统宜靠近石膏脱水布置,有利于处理后的达 标废水与主体装置排放的废水统一回用或排放。废水处理用的化 学药剂,如酸、碱等,一般就近储存在废水处理系统内。在总图布 置时,应留有卸酸、碱等其他化学药剂的场地,由于酸、碱属于强腐 蚀性介质,因此,装卸场地应选择人流较少地带。

5.1 一般规定

5.1. 2吸收剂制备主要包括:液氨储罐(槽)、超级吸氨器、浓氨水 罐(槽)、供氨泵等;烟气输送主要包括:烟道、挡板门、烟囱、增压风 机;吸收及氧化主要包括:吸收塔、循环泵、氧化风机、过滤器、除雾 器、冲洗水泵等;副产物处理主要包括:加热器、蒸发器、结晶器、旋 流器、离心机、干燥机、包装机等。

5.1.4常用的两种硫酸铉结晶工艺为塔内饱和结晶工艺和塔外 蒸发结晶工艺。

(1) 塔内饱和结晶工艺。首先原烟气在吸收塔与循环浆液 接触,烟气中的二氧化硫被脱除,脱硫后的烟气为含饱和水蒸气的 湿烟气,烟气经除雾器除去雾滴后通过烟囱排放;脱硫剂与烟气中 二氧化硫反应的生成物在吸收塔氧化池被空气强制氧化成硫酸 铉;循环浆液在与原烟气接触过程中水被蒸发,在喷淋过程中形成 硫酸铉结晶;部分排出吸收塔的含硫酸铉结晶的循环浆液经旋流 器一级分离、离心机二级分离后产出湿的硫酸铉;湿硫酸铉经过干 燥、包装得到成品硫酸铉。

(2) 塔外蒸发结晶工艺。原烟气经增压风机增压后进入浓缩 降温塔,原烟气与脱硫塔排岀的硫酸镂溶液在浓缩降温塔发生热 量交换,吸收液中的部分水分蒸发达到初步浓缩硫酸铉溶液的目 的;降温后的烟气进入吸收塔并与循环浆液接触,烟气中的二氧化 硫被脱除,脱硫后烟气经过除雾器除去雾滴后通过烟囱排放;脱硫 剂由补氨泵补充到吸收塔浆池内,循环浆液与烟气中二氧化硫反 应的产物在吸收塔氧化池内被空气强制氧化成硫酸铉;排出脱硫 塔的硫酸铉溶液经过浓缩降温塔初步浓缩后,再经过蒸发器、结晶

器,部分水分蒸发后形成含硫酸镂结晶的浓硫酸铉浆液;浓硫酸铉 浆液经过旋流器、离心机固液分离后产出湿的硫酸铉,湿硫酸镂再 经干燥、包装后得到成品硫酸铉。

塔内饱和结晶工艺结晶过程在吸收塔内完成,烟气中的颗粒 物或其他杂质容易导致结晶困难甚至不结晶,从而影响系统正常 运行。颗粒物含量较高时,还会导致硫酸镂副产物颜色偏灰或杂 质含量超标。

塔外蒸发结晶工艺结晶过程在吸收塔外完成,烟气中的颗粒 物或其他杂质在浓缩降温塔中通过预洗涤净化,通过固液分离设 备,将固体颗粒物及其他杂质排出系统,达到避免结晶困难、提高 硫酸铉副产物品质的目的。因此,当对硫酸铉品质有较高要求时, 宜选用塔外结晶工艺。

5.1.5氨回收率是指有效利用氨的量与用于脱硫实际消耗氨的 量之比。但氨回收率仅可作为计算指标,但不能作为达标排放指 标,本标准规定净烟气中残留氨的浓度不应大于10mg∕m3(标况, 干基)。

当副产硫酸铉时,氨回收率可按下式计算:

ʌl ʌ 1 1 IVi2

式中:

X—计算期(计算期宜为3d以上)生产的硫酸铉产品的 质量(kg);

y——计算期生产的硫酸铉产品中平均硫酸铉质量百分含 量(%);

Xi——计算期内投入吸收剂的总质量(kg);

Y,——投入的吸收剂含氨的质量百分含量(%);

X,ι>X,-2——计算期期初、期末时系统中第i项设备中副产物总 质量(kg);

匕I、匕2——计算期期初、期末时系统中第i项设备中副产物中

• 114 •

氨及铉盐折算硫酸铉的质量百分含量(%);

«—脱硫系统中存有副产物的设备数;

Ml——氨的分子量;

M2--硫酸镂的分子量。

氨回收率体现资源利用水平,同时也是二次污染控制水平的 体现。无论是游离氨还是铉盐都会对环境造成二次污染。提高氨 回收率,不仅降低二次污染的风险、满足超净排放要求,而且还能 够促进脱硫技术的发展和设备的创新。本标准规定氨回收率不应 小于97⅝o

5.2吸收剂

5. 2.3不同地区或企业,氨的来源或市场供应状况差别较大,因 此脱硫剂应根据氨的来源及当地运输条件等因素选择。有条件使 用焦化厂或化肥厂自产氨的企业,应利用系统自产或回收的浓氨 水,但应严格控制吸收剂的质量,不得影响硫酸铉质量和脱硫系统 的正常运行。

5.3副产物

5.3.1为了体现电力、钢铁、有色、黄金行业的脱硫技术的先进 性,本标准中规定硫酸铉质量应符合现行国家标准《硫酸氨》GB 535的有关规定。

5.4物料和热量平衡计算

5. 4.2吸收塔循环浆液总盐浓度说明如下:

氨法脱硫一般釆用2级〜3级循环吸收,因采用工艺的差异, 各级循环浆液浓度也不同。一级吸收循环浆液浓度较高,控制在 20%〜60%,釆用塔内结晶工艺时,宜在较高范围内取值,采用塔 外结晶工艺时,宜在较低范围内取值。二级(或二、三级)吸收循环 浆液浓度控制较低,一般为10%〜20%或更低。

5.5设备选择

5.5.2单级吸收难以满足排放和副产物综合利用要求,为了提高 二氧化硫吸收率、亚硫酸铉氧化率、氨回收率以及尾气除雾效率, 吸收塔应按照多段分级吸收的形式进行设计或选择。

5. 5.4副产物处理主要设备说明如下:

1 釆用塔外结晶工艺时,副产物处理主要设备包括蒸发器、 结晶器、加热器、离心机、干燥机、包装机等;

2釆用塔内结晶工艺时,副产物处理主要设备包括水力旋流 器、离心机、干燥机、包装机等;

5对硫酸镂质量要求较高时,可增加颗粒物精密过滤、亚铉 盐深度氧化等设备。

5.6设备布置

5.6.1由于液氨属于危险化学品,应严格执行相关标准和规定。

6. 1 一般规定

6.1.2钠碱法脱硫装置主要由吸收剂制备及输送、吸收、中和、蒸 发结晶、固液分离、干燥、包装等组成。采用烧碱或纯碱作为吸收 剂与烟气中的二氧化硫反应,生成亚硫酸钠。

中和的作用是调整吸收液PH值,得到单一组分亚硫酸钠,再 经蒸发结晶、固液分离、干燥、包装得到满足综合利用要求的副产 物亚硫酸钠。

6. 1.4 吸收塔进口烟气的相关说明如下:

1进吸收塔烟气二氧化硫浓度越低,吸收时间越长,副反应 产物越多,对副产物品质影响越大。当烟气二氧化硫浓度小于 1%时,在合理经济运行前提下,副产物亚硫酸钠品位难以达到国 家标准的要求,因此,对于气量及二氧化硫浓度波动较大且二氧化 硫浓度较低的烟气,不建议采用钠碱法脱硫。

2进吸收塔烟气中颗粒物及杂质含量超过本标准中表

6. 1.4要求时,烟气应经过预处理后再进入吸收塔。表6. 1.4中 的氮氧化物以二氧化氮计。

6. 1.6中和除杂的相关要求说明如下:

1生产无水亚硫酸钠时,为防止管道设备堵塞,中和宜采用 低浓度钠碱溶液;生产结晶亚硫酸钠时,中和宜采用高浓度钠碱 液,满足溶液过饱和度和水平衡要求。

2根据不同的烟气条件,需要加入化学药剂去除其中的重金 属,符合无水亚硫酸钠产品中重金属的含量要求。添加剂宜采用 硫化钠,硫化钠应在碱性条件下加入,避免产生硫化氢气体。

3 中和除杂前对中和液升温,有利于提高除杂效率,缩短反

• 117 •

应时间,提高产品质量,确保得到无水亚硫酸钠产品,中和温度应 控制在35°C以上。

6.1.9干燥工艺的选择需充分考虑物料的特性,流程宜简短,避 免干燥过程中亚硫酸钠的氧化。

6.1.10亚硫酸钠有较强的还原性,长时间放置于空气中会被氧 化为硫酸钠,因此产品需密闭包装。

温度过高时,结晶亚硫酸钠会熔融失去结晶水,又由于其具有 较强的还原性,水溶液因水解而呈碱性,遇酸时放出二氧化硫气 体,因此产品应远离火种等热源,绝对不能与酸类物品混合储存, 除此以外,产品还应储存在阴凉、干燥的库房中。

6.4物料和热量平衡计算

6.4.1物料平衡计算的相关要求说明如下:

1钠碱法脱硫采用蒸发结晶工艺时,应以吸收、中和生成的 亚硫酸钠溶液不堵塞管道和设备确定吸收液浓度,吸收、中和应釆 用较低浓度的碱液。

采用冷却结晶工艺时,循环吸收液浓度应根据生成的亚硫酸 钠溶液不堵塞管道和设备确定;用于中和的碱浓度应确保中和液 的过饱和度以及系统水平衡;吸收剂碱浓度宜选择40%〜50% , 吸收物料衡算仅需考虑设计产能所需的最大吸收液量。

4在中和过程中,亚硫酸钠含量随溶液PH值变化而变化, PH值不同所用中和碱的数量也不同,中和物料衡算需计算所需 的最大中和液量。

6. 4.2热量平衡计算的相关要求说明如下:

1吸收热平衡主要计算吸收液的温度,以此确定是否需要配 置换热设备和换热设备的选型。

2中和热平衡计算主要确定中和液升温所需热量以及加热 用蒸汽量。

3冷却结晶的热平衡计算主要确定所需移走热量及冷却水

• 118 •

用量,以此设计循环水冷却系统。

6.5设备选择

6.5.1吸收塔选择的相关要求说明如下:

1吸收塔规格应按照烟气条件及操作参数进行计算,满足尾 气达标和吸收过程的稳定操作。

3吸收塔吸收液分布型式宜选用槽管式和管式,塔径较大 时,分液装置在配置形式上宜釆用对称分布,满足均匀布液的要 求。

4釆用碳酸钠作吸收剂时,由于吸收过程中会放出大量二氧 化碳气体,为了生产操作的安全,二氧化碳气体应安全排放。

6. 5. 2、6. 5. 3从亚硫酸钠物料特性来看,大规模连续蒸发结晶宜 采用强制循环蒸发器,冷却结晶宜采用间歇式结晶器。

蒸发结晶和冷却结晶都需换热设备。高效节能换热器主要体 现在高效传热和低压力降。高传热系数,设备规格小,占地面积 少,低阻力,泵扬程低。采用高效低阻换热器,有利于降低投资和 运行费用。

换热器设计或选型时,满足传热效率高、结构简单、检修方便 的要求。换热器类型确定后,换热器的传热系数应根据物料条件 以及工艺要求,通过计算确定。

6. 5.4为了提高干燥效率、缩短干燥时间,干燥设备宜釆用流化 床形式。

6.6管道及管道敷设

6. 6.2蒸发浓缩液中含有一部分固体物料,温度降低时会有大量 七水亚硫酸钠结晶产生,瞬间堵塞管道,因此,输送此类介质的管 道应采用较大坡度敷设,避免物料在管道中沉积。

7.1 -般规定

7.1.4氧化锌法脱硫单级脱硫效率一般不超过90%,当进吸收 塔烟气二氧化硫浓度大于0. 5%时,尾气难以达标排放,为了满足 越来越严格的排放指标,脱硫必须设置两级或两段以上。鉴于氧 化锌脱硫运行的经济性,进吸收塔烟气二氧化硫浓度不宜超过 0. 5%。

原烟气温度高,首先不利于二氧化硫的吸收,其次由于脱硫后 的烟气为含饱和水蒸气的湿烟气,带走水分多,耗水量大;另外,吸 收塔烟气进口管道材质不仅要耐腐蚀,而且还要耐温,给材料选择 增加了难度,因此建议吸收塔进口烟气温度不超过150°C;如果吸 收塔进口烟气温度超过150°C,应对烟气釆取降温预处理。

由于对去锌电解工序的硫酸锌溶液中氟、氯离子含量有一定 的要求,应对含氟、氯高的原烟气进行脱氟氯预处理,减少进入脱 硫系统的氟、氯含量,硫酸锌溶液各组分浓度符合锌电解工序的工 艺要求。

7. 1.5脱硫产生的亚硫酸锌应根据企业的实际需要选择处理工 艺。有锌电解系统的企业,应优先釆用废电解液酸分解工艺,不建 议采用氧化工艺。因为氧化亚硫酸锌生产的硫酸锌溶液带到电解 系统的水量较多,可能影响电解系统的水平衡。当釆用熟分解工 艺时,配料需要严格控制,否则会造成窑炉热量不平衡以及进料口 的堵塞。

7.2吸收剂

7. 2.1氧化锌法脱硫吸收剂主要有锌焙砂和次氧化锌,锌精矿沸

腾焙烧产生的锌焙砂的主要成分为氧化锌,而从沸腾炉、回转窑、 烟化炉、侧吹炉等烟气中回收的烟尘为次氧化锌。

锌精矿沸腾焙烧产生的锌焙砂中的氧化锌含量高,但颗粒较 粗,在配浆之前需增加球磨工序。次氧化锌为回收的烟尘,颗粒较 细,可直接配浆。

7. 2.2由于受浆液含固量控制,在一定程度上限制了锌离子浓 度。因此应尽量釆用含锌高的焙砂,提高浆液中锌离子浓度,氧化 锌(次氧化锌)中的锌含量不宜小于40% O

7. 2.3理论上,吸收剂浆液浓度越高越好,但含固量过高会堵塞管 道、管件、设备及喷嘴等。因此,氧化锌浆液浓度宜控制在10%〜 20%。

7.4物料和热量平衡计算

7. 4. 2热量平衡计算说明如下:脱硫反应热、酸分解热、氧化反应 热可忽略不计。吸收塔出口烟气按水蒸气100%饱和计算。

7.5设备选择

7.5.1吸收塔液气比选择说明如下:

提高液气比,有利于提高脱硫效率,适宜的液气比还要符合脱 硫系统运行的安全性和经济性要求。由于氧化锌脱硫剂可选择锌 焙砂、次氧化锌(含氧化锌烟尘)等,不同来源的脱硫剂其活性差别 较大,因此,在选择液气比时,除了考虑脱硫效率、运行参数、系统 安全、节约能源等因素外,还要考虑氧化锌的活性。

7.5.2氧化风机选择的相关要求说明如下:

4合理设置空气分布器并设置搅拌器以强化分散效果,提高 分散度,有助于提高氧化率。空气分布器的布置应不影响循环泵 的性能,如果空气随浆液进入循环泵,会造成离心泵的气蚀,因此, 空气分布器应设置在浆液出口的上方。

7.5.3 连续过滤宜选用水平带式真空过滤机,过滤面积按

• 121 •

IOokg/(m2 ∙ h)~200kg∕(m2 ∙ h)选择,滤布选型应根据试验确 定;间歇过滤可选用厢式压滤机或立式压滤机。当采用酸分解工 艺时,滤渣宜按照连续进入酸分解设备设计。

7.5.4酸分解设置多级串联,目的是保证物料在酸分解槽内的停 留时间,确保亚硫酸锌的酸分解率,根据经验,停留时间宜取2h〜 3ho为了确保酸分解反应的正常进行,可釆用蒸汽或其他热介质 对酸解槽内溶液间接加热。