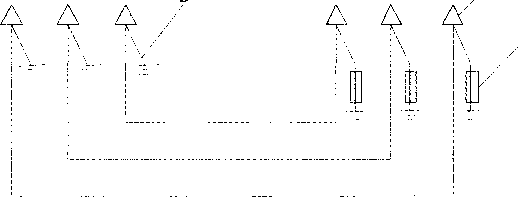

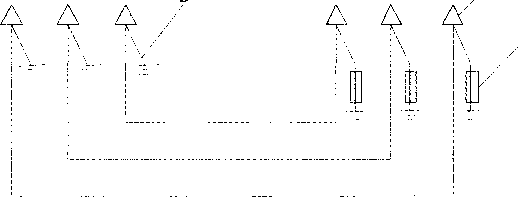

(a)一端接地方式

ICS 27.100

P 62

备案号:J433—2016

P DL/T 5221 —2016

代替 DL/T 5221 一 2005

城市电力电缆线路设计技术规定

TeChniCaI COde for the design Of Urban POWer CabIeS

2016-08-16 发布

2016-12-01 实施

国家能源局发布

TeChniCal COde for the CIeSign Of Urban POWer CableS

DL/T 5221—2016

代替 DL/T 5221- 2005

主编部门:电力规划设计总院 批准部门:国家能源局 施行日期:2016年12月1日

2016年第6号

依据《国家能源局关于印发〈能源领域行业标准化管理办法 (试行)〉及实施细则的通知》(国能局科技〔2009J52号)有关规定, 经审查,国家能源局批准《核电厂常规岛及辅助配套设施建设施工 质量验收规程 第8部分:保温及油漆》等144项行业标准,其中 能源标准(NB)75项和电力标准(DL)69项,现予以发布。

附件:行业标准目录

国家能源局

2016年8月16日

附件:

行业标准目录

|

序号 |

标准编号 |

标准名称 |

代替标准 |

采标号 |

批准日期 |

实施日期 |

|

...... | ||||||

|

131 |

DL/T 5221 — 2016 |

城市电力电缆线路 设计技术规定 |

DL/T 5221 — 2005 |

2016-08-16 |

2016-12-01 | |

|

...... |

学兔兔 www. bzfxw. ConI

根据《国家能源局关于下达2010年第一批能源领域行业标准 制(修)订计划的通知》(国能科技〔2010〕320号)的要求,标准编制 组认真总结了国内外城市电力电缆线路的设计经验,并在广泛征 求意见的基础上,对原行业标准《城市电力电缆线路设计技术规 定mi√T 5221—2005进行修订。

本标准主要技术内容是:总则、术语、电缆路径、电缆敷设方 式、电缆型式与截面选择、电缆附件的选择与配置、电缆金属套或 屏蔽层接地方式、电缆支架和夹具、电缆防火设计、自容式充油电 缆供油系统设计、环境保护等。

本次修订的主要内容是:

1. 电压等级从IOkV〜22OkV扩展到IOkV〜500kV;

2. 根据《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007,修订了与 其不一致的内容;

3. 增加了环境保护章节。

本标准自实施之日起,替代《城市电力电缆线路设计技术规 定》DL/T 5221—2005o

本标准由国家能源局负责管理,由电力规划设计总院提出,由 能源行业电网设计标准化技术委员会负责日常管理,由中国电力 建设集团上海电力设计院有限公司负责具体技术内容的解释。执 行过程中如有意见或建议,请寄送电力规划设计总院(地址:北京 市西城区安德路65号;邮政编码:100120)o

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

主编单位:中国电力建设集团上海电力设计院有限公司

中国电力科学研究院

参编单位:北京电力经济技术研究院

中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限

公司

国网上海市电力公司

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司

主要起草人:方浩 孟毓 陈泽民 郑志源 朱景林 贺晓梅 主要审查人:苗桂良

唐剑 廖毅

朱宏声张振鹏 饶文彬张晓颖 吕伟强梁浩 姜芸马凌 蒙绍新谢冬 唐峦

郭® 李志忠 蒋晓娟徐佩洪 吴培红付杰

赵健康鲁斌 肖志军吴庆华 欧阳本红张小颖 刘贝宁袁晓明 徐伟郑伟

李永双周康 吴建生赵全江

李小峰崔鸣昆

目 次

附录E敷设条件不同时电缆允许持续载流量的

ContentS

4. 1 GeneraI PrOViSiOnS ............................................. ( 6

4. 2 SeleCtiOn Of CabIe Iaying ....................................... ( 7

4. 3 DireCt burying ................................................ ( 8

4. 4 CabIe duct Iaying ............................................. ( 9

4. 5 CabIe tunnel Iaying ............................................. ( 11

4. 6 CabIe trough Iaying .......................................... ( 15

4. 7 Bridge Iaying ................................................... ( 16

4. 8 UnderWater Iaying ............................................. ( 17

4. 9 VertiCal Iaying ................................................ ( 18

4. 10 CabIe COnneCting poles( towers) .............................. (

5. 2 SeIeCtiOn Of insulation Shield,metallic SheathS,

armors,and OVerSheathS ....................................... ( 21

6. 4 Cable terminasions SUPPOrtS ................................. ( 27

6. 5 OVerVOltage PrOteCtiOn ....................................... ( 28

9. 1 General PrOViSiOnS ............................................. ( 34

9. 2 SeIeCtiOn Of flame retardant CabIeS ........................... ( 34

9. 3 Fire fighting design Of Cable raceWay and CabIe

mezzanine Of SUbStiOn .......................................... (

9. 4 Fire fighting design Of CabIe tunnel, Cable trench

and CabIe Shaft ................................................ (

10 DeSign Of OiI SUPPIy SyStem Of SeIf-COntainecI

oil-field CabIe ................................................... (

APPendiX A CaICUIatiOn Of the PUlling force

and the Iateral PreSSUre ........................ (

APPenCliX B CaICUlation Of the Iength Of CabIe

duct manhole ....................................... (

APPendiX D ChemiCal Stability Of the PIaStiC Sheath ...... (

APPendiX E COrreCtion factors Of PermiSSibIe COIltiOnOUS

ampacity Of CabIeS Under Clifferent Iaying

COnclitiOnS .......................................... (

APPendiX F AVerage ground temperature Of

representive CitieS in august ..................... (

APPendiX G CaICUIatiOnS ....................................... (

EXPIanation Of WOrCling in this COde ........................... (

LiSt Of quoted StandardS .......................................... (

AdclitiOn: EXPIanation Of PrOViSiOnS ........................... (

1.0. 1为了规范城市新建、扩建IOkV〜50OkV交流电力电缆线 路的设计原则和技术要求,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、扩建的电压为IOkV〜50OkV的城市 交流电力电缆线路工程设计。

1.0. 3城市交流电力电缆线路设计除应符合本标准外,尚应符合 国家现行有关标准的规定。

2. 0. 1 直埋敷设 CIireCt burying

把电缆敷设入开挖好的壕沟或预制槽盒中,沿线在电缆上下 铺设一定厚度的细砂或土,然后盖上保护板或槽盒盖,最后回填, 夯实与地面齐平的敷设方式。

2. 0. 2 构筑物 nonbuilding StrUCtUreS

不具备、不包含或不提供人员长期活动的人工建造物。电缆 工程中主要包括供电缆敷设或安置附件、运行维护的电缆沟、保护 管、隧道、夹层、竖(斜)井和电缆工井等。

2. 0. 3 保护管 CabIe duct

按规划电缆根数一次建成多孔管道的地下构筑物。

2. 0. 4 电缆沟 CabIe trough

封闭式、盖板可开启的电缆构筑物,盖板与地坪相齐或稍有上 下。

2. 0. 5 电缆隧道 CabIe tunnel

容纳电缆数量较多、有供安装和巡视的通道、全封闭型的电缆 构筑物。

2. 0.6 电缆工井(简称工井) manhole

供作业人员安装接头或牵引电缆用的构筑物。

2. 0. 7 电缆护层电压限制器 ShieldVoltagelimiter

串接在电缆金属屏蔽(金属套)和大地之间,用来限制在系统 暂态过程中金属屏蔽(金属套)电压的装置。

2. 0. 8 十式交联 Clry-type CrOSS-Iinkecl

使交联聚乙烯绝缘材料的制造能显著减少水分含垦的交联工

H亠

乙。

2. O. 9 回流线 Parallel earth COntinUOUS COndUCtOr

单芯电缆金属屏蔽(金属套)单点互联接地时,为抑制单相接 地故障电流形成的磁场对外界的影响和降低金属屏蔽(金属套)上 的感应电压,沿电缆线路敷设一根阻抗较低的导线。

2. 0. 10 挠性固定 SliP fixing

使电缆随热胀冷缩可沿固定处轴向角度变化或稍有横移的固 定方式。

2. 0. 11 刚性固定 rigid fiXing

使电缆不随热胀冷缩发生位移的夹紧固定方式。

2. 0. 12 压力箱 PreSSUre tank

用于适应充油电缆中油体积变化的贮油箱。

2. 0. 13 需油量 OilderiIarId

当电缆线路温度发生变化时,能确保电缆内的油压值在规定 范围内持续运行所需的汕量。

2. 0. 14 工作油压 normal Oil PreSSUre

能持续安全运行的油压值。

2. 0. 15 暂态油压 transient Oil PreSSUre

当电缆温度突然发生变化而出现的暂时性油压值。

2. 0. 16 蛇形敷设 Snake Iaying

按定量参数要求减少电缆轴向热应力或有助自由伸缩量增大 而使电缆呈蛇形的敷设方式。

2. 0. 17 伸缩弧 OffSCt

在电缆线路局部地段,把电缆敷设成圆弧形。如设在保护管 管道两端的工井处则用以吸收来自保护管中的电缆热伸缩量,如 设在大跨距的桥梁上则用以吸收由于桥梁主体热伸缩引起的电缆 伸缩量。

2. 0. 18 交叉互联 CrOSS-bonding

相邻单元段电缆的金属屏蔽(金属套)交义连接,使每个金属屏 蔽(金属套)的连续回路依次包围二相导体的一种特殊互联方式。

2. O. 19 包络径 CirCUmSCribed CirCIe diameter

品字形排列三根电缆的外接圆直径。

2. 0. 20 热阻 thermal resistance

计算电缆载流量采取热网分析法,以一维散热过程的热欧姆 法则所定义的物理量。

3. 0.1电缆线路路径应与城市总体规划相结合,应与各种管线和 其他市政设施统一安排,且应征得城市规划部门同意。

3. 0.2电缆线路路径应综合路径长度、施工、运行和维护方便等 因素,统筹兼顾,做到技术可行、安全适用、环境友好、经济合理。

3. 0.3供敷设电缆用的构筑物宜按电网远景规划一次建成。

3. 0.4供敷设电缆用的保护管、电缆沟或直埋敷设的电缆不应平 行敷设于其他管线的正上方或正下方。

3. 0.5电缆与电缆、管道、道路、建(构)筑物等之间的最小距离, 应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007 表5.3.5的规定。

3. 0. 6电缆跨越河流宜利用城市交通桥梁、交通隧道等公共设施 敷设,并应征得相关管理部门同意。

4. 1 一般规定

4. 1. 1任何方式敷设的电缆的弯曲半径不宜小于表4. 1. 1所规 定的弯曲半径。

表4. 1. 1电缆敷设和运行时的最小弯曲半径

|

项目 |

35kV及以下的电缆 |

66kV及以上的 电缆 | |||

|

单芯电缆 |

三芯电缆 | ||||

|

无铠装 |

有铠装 |

无铠装 |

有铠装 | ||

|

敷设时 |

20 D |

1519 |

15D |

12D |

20D |

|

运行时 |

15D |

12D |

12D |

IOD |

15D |

注:【)为成品电缆标称外径。

4.1.2电缆支架的层间垂直距离应满足电缆能方便地敷设和固 定,在多根电缆同层支架敷设时,有更换或增设任意电缆的可能, 电缆支架之间最小净距不宜小于表4. 1.2的规定。

表4.1.2 电缆支架的层间允许最小净距(mm)

|

电缆类型及敷设特征 |

支架层间最小净距 | |

|

控制电缆 |

120 | |

|

电力电缆 |

电力电缆每层一根 |

D +50 |

|

电力电缆每层多于一根 |

2D + 50 | |

|

电力电缆三根品字形布置 |

2D+50 | |

|

电力电缆三根品字形布置多于一回 |

3D + 50 | |

|

电缆敷设于槽盒内 |

H÷80 | |

注:1 H为槽盒外壳高度;

2 D为电缆标称外径。

4. 1.3在电缆沟、隧道或电缆夹层内安装的电缆支架离底板和顶 板的净距不宜小于表4.1.3的规定。

表4.1.3电缆支架离底板和顶板最小净距(mm)

|

敷设特征 |

最下层垂直净距 |

最上层垂直净距 |

|

电缆沟 |

10 |

150 |

|

隧道或电缆夹层 |

10 |

100 |

注:当电缆采用垂直蛇形敷设时最下层垂直净距应满足蛇形敷设的要求。

4.1.4电缆沟、隧道或工井内通道净宽不宜小于表4. 1. 4的规 定。

表4.1.4电缆沟、隧道或工井内通道净宽允许最小值(mm)

|

电缆支架 配置方式 |

电缆沟深 |

开挖式隧道 或封闭式工井 |

非开挖式 隧道 | ||

|

≤600 |

600—1000 |

>1000 | |||

|

两侧 |

300 * |

500 |

700 |

IoOo |

800 |

|

单侧 |

300* |

450 |

600 |

900 |

800 |

注:1 *浅沟内不设置支架时,勿需有通道;

2非封闭式工井参照电缆沟布置。

4.1.5电缆线路的设计分段长度,除应满足电缆护层感应电压的 允许值外,还应结合制造能力、运输条件、施工条件等因素确定。

4.1.6施工过程中,电缆敷设牵引力和侧压力不应超过本标准附 录A的允许值。

4.1.7在隧道、电缆沟、工井、夹层等封闭式电缆通道中,不得布 置热力管道,严禁有易燃气体或易燃液体的管道穿越。

4.2敷设方式选择

4. 2.1电缆敷设方式的选择应视工程条件、环境特点和电缆类 型、数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的 要求选择。

4. 2.2不同敷设方式的电缆根数宜按表4.2.2选择。

表4. 2.2敷设方式和规划电缆根数

|

敷设方式 |

规划敷设电缆根数 |

|

直埋 |

6根及以下 |

|

保护管或电缆沟 |

24根及以下 |

|

隧道 |

18根及以上 |

4. 2.3电缆直埋敷设方式的选择应符合下列规定:

1不易经常性开挖的地段,容易翻修的城区人行道下或道 路、建筑物边缘,可采用直埋敷设;

2地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的 地段,待开发有较频繁开挖的地段,不宜采用直埋敷设;

3有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围,不得采用直埋敷 设。

4. 2.4电缆数量较多且不具备重复开挖条件时,可采用保护管敷 设。

4. 2.5在有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的地段,不得采用 电缆沟敷设。

4. 2. 6电缆隧道敷设方式的选择应符合下列规定:

1电缆数量较多,且超过保护管、电缆沟合理布置数量时应 采用隧道敷设;

2位于有熔化金属、高温液体溢出的场所,宜采用隧道敷设;

3 500kV电缆线路宜采用隧道敷设。

4.3直埋敷设

4. 3. 1电缆的埋设深度应符合下列规定:

1电缆表面距地面不应小于0. 7m,当位于行车道或耕地下 时,应适当加深,且不宜小于1. Om;在引入建筑物、与地下建筑物 交叉及绕过建筑物时可浅埋,但应采取保护措施;

・8・

2敷设于冻土地区时,电缆宜埋在冻土层下,当条件受限制 时,应采取防止电缆受到损坏的措施。

4. 3.2直埋敷设的电缆应沿其上、下紧邻侧全线铺以厚度不小于 IOOmlIl的细砂或土,并在其上覆盖宽度超出电缆两侧各50mm的 保护板。电缆敷设于预制钢筋混凝土槽盒时,应先在槽盒内垫厚 度不小于IoOmm的细砂或土,敷设电缆后,用细砂或土填满槽 盒,并盖上槽盒盖。

4.3.3直埋敷设时,电缆标识应符合下列规定:

1在保护板或槽盒盖上层应全线铺设醒目的警示带;

2在电缆转弯、接头、进入建筑物等处及直线段每隔一定间 距应设置明显的方位标志或标桩,间距不宜大于50mo

4.3.4直埋敷设电缆穿越城市交通道路和铁路路轨时,应采取保 护措施。

4.4保护管敷设

4. 4.1保护管设计应符合下列规定:

1保护管所需孔数除满足电网远景规划外,还需有适当留有 备用孔;

2供敷设单芯电缆用的保护管管材,应选用非导磁并符合环 保要求的管材;供敷设三芯电缆用的保护管管材,还可使用内壁光 滑的钢筋混凝土管或镀锌钢管;

3保护管顶部土壤覆盖深度不宜小于0.5m;保护管中电 缆与电缆、管道(沟)及其他构筑物的交叉距离应满足现行国 家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007表5. 3. 5 的规定;

4保护管内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的

1.5 倍;

5保护管宜做成直线,如需避让障碍物时可做成圆弧状但圆 弧半径不得小于12m,如使用硬质管,则在两管镶接处的折角不得 大于2. 5°;

6保护管需承受地面动荷载处可在管子镶接位置用钢筋混 凝土或支座作局部加固。

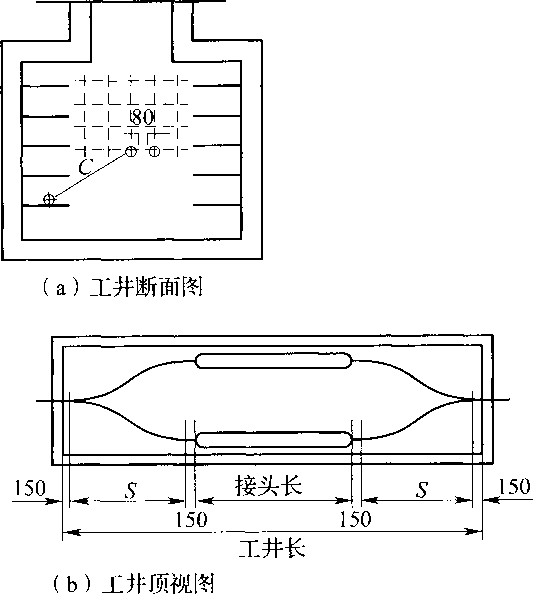

4. 4.2保护管中的工井应符合下列规定:

1在保护管中设置工井的间距必须按敷设在同一道保护管 中重量最重,允许牵引力和允许侧压力最小的一根电缆计算决定, 其最大间距可按本标准附录B计算确定;

2工井长度应根据敷设在同一工井内最长的电缆接头以及 能吸收来自保护管内电缆的热伸缩量所需的伸缩弧尺寸决定,且 伸缩弧的尺寸应满足电缆在寿命周期内电缆金属套不出现疲劳现 象;工井长度计算可按本标准附录B进行。

3工井净宽应根据安装在同…工井内直径最大的电缆接头 和接头数量以及施工机具安置所需空间设计;工井净高应根据接 头数量和接头之间净距离不小于IOOmm设计,且封闭式工井净 高不宜小于1. 9m;

4每座封闭式工井的顶板应设置宜径不小于70Omm人孔 两个;

5每座工并的底板应设有集水坑、拉环坑,向集水坑泄水坡 度不应小于0. 5%;

6每座工井内的两侧除需预埋供安装立柱支架等铁件外,在 顶板和底板以及于保护管接口部位还需预埋供吊装电缆用的吊环 以及供电缆敷设施工所需的拉环;

7安装在工井内的金属构件皆应用镀锌扁钢与接地装置连 接。每座工井应设接地装置,接地电阻不应大于l()Ωo

4. 4.3 在工井内的接头和单芯电缆必须使用非导磁材料或经隔 磁处理的夹具固定。

4. 4. 4 工井两端的保护管孔口应封堵。

4. 4.5在10%以上的斜坡保护管中,应在标高较高一端的工井 内设置防止电缆因热伸缩而滑落的构件。

4.5隧道敷设

4.5.1电缆隧道与相邻建(构)筑物及管线最小间距应符合国家 现行有关规范,且不宜小于表4.5. 1的规定,当不能满足要求时, 应在设计和施工中采取必要措施。

表4. 5.1电缆隧道与相邻建(构)筑物及管线最小间距(m)

|

JJ 施工方法 具体情况 |

开挖式隧道 |

非开挖式隧道 |

|

隧道与建(构)筑物平行距离 |

>1. 0 |

不小于隧道外径 |

|

隧道与地下管线平行距离 |

>1. 0 |

不小于隧道外径 |

|

隧道与地下管线交叉穿越间距 |

≥0. 5 |

不小于隧道外径 |

4.5.2电缆隧道的截面应按容纳的全部电缆及附属设施确定,电 缆的布置应无碍安全运行,满足电缆敷设施工作业及日常维护巡 视等活动所需空间,并应符合下列规定:

1电缆隧道内通道净高不宜小于190Omrn,可供人员活动的 短距离空间或与其他管沟交叉的局部段净高,不应小于1400mm;

2电缆隧道内的安装电缆支架离地板距离应满足本标准第

4. 1. 3条的规定;

3电缆隧道内通道净宽应满足本标准第4. 1.4条的规定。

4. 5.3电缆隧道设计使用年限和安全等级应符合国家现行有关 规范。

4. 5.4电缆隧道应进行防水设计,并符合国家现行有关规范。

4. 5. 5在隧道内6βkV及以上的单芯电缆,应按电缆的热伸缩量 作蛇形敷设设计。蛇形弧的横向滑移量、热伸缩量和轴向力计算 方法参见附录C。

4.5.6蛇形敷设的电缆固定于支架时,应垫以橡胶垫,并符合下 列规定:

1采用垂直蛇形应在每隔5〜6个蛇形弧的顶部和靠近接头 部位用金属夹具把电缆固定于支架上,其余部位应用具有足够强

・11・

度的绳索或夹具固定于支架上;

2采用水平蛇形敷设的电缆,应在每个蛇形半节距部位用夹 具把电缆固定于防火槽盒内或支架上;

3绳索绑扎强度应按受绑扎的单芯电缆通过最大短路电流 时所产生的电动力验算;

4在坡度大于10%的斜坡隧道内,把电缆直接放在支架上 (如采用垂直蛇形敷设)时,应在每个弧顶部位和靠近接头部位用 夹具把电缆固定于支架上,以防电缆热伸缩时位移。

4.5.7隧道内电缆排列应按照电压等级“从高到低”、“强电至弱 电的控制和信号电缆、通信电缆”的顺序“自下而上”排列。不同电 压等级的电缆不宜敷设于同一层支架上。

4.5.8在电缆中间接头两侧应用固定夹具进行刚性固定,固定夹 具数量应通过计算确定。

4.5.9电缆隧道的转弯半径应满足本标准第4. 1.1条的规定。

4.5.10电缆隧道纵向坡度如超过10°,人员通道部位应设防滑 地坪或台阶。

4.5.11电缆隧道及工井应设置安全孔,安全孔的设置应符合下 列规定:

1沿隧道纵长不应少于2个;在城镇公共区域开挖式隧道的 安全孔间距宜取20Om左右,非开挖式隧道的安全孔间距宜根据 施工条件、电缆敷设及通风、消防等综合考虑确定;隧道首末端无 安全门时,宜在不大于5m处设置安全孔;

2位于公共区域的安全孔应使用防盗、防入侵装置;

3安全孔至少应有一处适合安装机具和设备的搬运,供人员 出入的安全孔直径不得小于700mm;

4安全孔内应设爬梯,通向安全门应设置步道或楼梯等设 施;

5露出地面的安全孔,宜避开公共交通设施。

4.5.12作业人员进出口净空尺寸一般应满足作业人员进出和敷 设电缆作业所需空间。作业人员进出口宜结合隧道工井设置,露 出地面部分的建筑设计应与当地市容景观协调。

4.5.13电缆隧道工井应有人员活动的空间,且宜符合下列规定:

1工井未超过5m高时,可设置爬梯;

2工井超过5m高时,宜设置楼梯,且每隔4m宜设置中间平 台;

3工井超过20m高且电缆数量多或重要性要求较高时,可 设置简易式电梯。

4. 5. 14电缆隧道与发电厂、变电站、直埋电缆、电缆保护管、电缆 沟及综合管廊的接口应满足下列要求:

1接口的设计应根据电缆接入、引出隧道的数量及位置确 定,并应适当预留空间。电缆隧道与电缆保护管接口处应按保护 管尺寸预留矩形孔或穿墙套管;

2接口处预留孔的尺寸及埋深宜结合电缆在隧道外敷设的 土建型式确定,并应满足电缆敷设作业所需空间;

3接口处预留孔应满足电缆接入、引出隧道时防水封堵的要 求。

4电缆隧道与综合管廊接口应满足防盗、防火及防水要求;

5接口处的结构应有防止不均匀沉降的措施。

4.5.15电缆隧道内附属设施应根据各地环境条件及运行需求来 确定,应符合下列规定:

1在电缆隧道内的低压电源可采用三相四线式AC380V/ 220V,且应符合如下规定:

1) 每个电源进线容量应满足该供电范围内全部设备同时投 入时用电的需要;

2) 电源进线箱可兼作低压用电配电箱,在箱内除需安装计 量电表、照明电源总开关和动力用电总开关外,还应设置 单相三眼插座和三相四线的四眼插座;

3) 电源进线箱应安装在人员进出口处;

4)配电系统的接地方式、配电线路的保护,应符合国家现行 相关标准的有关规定。

2电缆隧道内的照明系统宜符合如下规定:

1) 照明灯具应为防潮防爆型,在隧道内人行通道上的平均 照度不应小于IOlx,最小照度不应小于21x;

2) 照明灯具的电源应由两路电源交叉供电;照明灯具在隧 道内应采用分段控制;照明灯开关应采用双控开关;照明 灯开关应设置在每个隧道人员进出口位置;

3) 照明灯线宜采用管子或防火槽盒穿线方式;照明配电线 路应按负荷计算电流和灯端允许电压值选择导体截面 积,导线截面不应小于1. 5mm2硬铜导线。

3在电缆隧道的规划和设计时,应同时设计通风系统和排水 系统。

4电缆隧道内的通风系统可采用自然通风或机械通风形式, 机械通风形式宜符合下列规定:

1) 进风温度宜按照夏季通风室外计算千球温度选取,排风 温度不应超过40°C ,进排风温差不应超过IO0C;

2) 隧道内最小断面处风速不宜大于5m/s;

3) 进排风口应设置在室外空气较清洁地区,且下缘距室外 地坪不宜小于0. 5m;

4) 通风系统宜由温度控制启停,当隧道内环境温度达到 40°C时通风系统开始运行,当环境温度低于35°C时通风 系统停止运行;

5) 通风系统发出的噪声应符合国家环境保护要求;

6) 在进排风孔处应加设能防止小动物进入隧道内的金属网格。

5隧道排水宜采用机械排水方式,并应本着“一防、二截、三 排”的原则进行排水设计、施工。隧道排水系统应符合下列规定:

1)隧道内应设置集水坑,为使积水能流向集水坑,在隧道底 板设置的泄水沟纵向坡度不宜小于0.5%;隧道内纵向 应设置排水沟,排水沟沟底坡度宜与隧道坡度相同。隧 道内应设置排向排水沟的横坡,横坡坡度不宜小于 0. 5%;

2) 排水沟断面由水量大小确定。排水沟设置位置应便于人 员清扫及检查,当排水沟深度大于40Omm时,其上方应 铺设可拆卸的盖板或篦子;

3) 排水泵宜选用带自动搅拌功能的潜水排污泵;排水泵可 不设备用,但应在集水坑内设有高水位报警装置,且具有 将高水位报警信号上传的功能;

4) 集水坑的容积不应小于最大一台排水泵Iomin~ 15min 的出水量,且应保证每小时启动水泵不超过8次。

6电缆隧道内的通信系统应符合下列规定:

1) 电缆隧道内的通信系统宜为固定式通信系统,电话应与 值班室接通、信号应与通信网络接通;

2) 隧道人员进出口或每一防火分隔区内应设置一个通信 点。

7电缆隧道内的接地系统应符合下列规定:

1) 隧道内的接地系统应形成环形接地网,接地网通过接地 装置接地,接地网综合接地电阻不宜大于1Q,接地装置 接地电阻不宜大于5Ω;

2) 隧道内的金属构件和固定式电器用具均应与接地网连 通。接地网使用截面应进行热稳定校验,且不宜小于 40mm×5mm,接地网宜使用经防腐处理的扁钢,在现场 电焊搭接,不得使用螺栓搭接方法。

8隧道内宜配置环境监控、安全监视系统,配置要求可按现 行行业标准《电力电缆隧道设计规程))DL∕T 5484执行。

4.6 电缆沟敷设

4. 6.1电缆沟尺寸应根据远景规划敷设电缆根数、电缆布置方 式、运行维护要求等因素确定。

4. 6.2净深小于O. 6m的电缆沟,可把电缆敷设在沟底板上,不 设支架和施工通道。

4.6.3在不增加电缆导体截面且满足输送容量要求的前提下,电 缆沟内可回填细砂或土。

4.6. 4在不回填的电缆沟内,电缆固定和热伸缩对策方法应符合 本标准第4. 5. 5条和第4.5. 6条的规定。

4. 6.5电缆沟应能实现排水通畅且符合下列规定:

1电缆沟的纵向排水坡度,不应小于0. 5%;

2沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑及其泄水系统,必 要时应实施机械排水。

4.6.6盖板下沉式的电缆沟宜沿线每隔一定距离设1处检修人 孔。

4.7桥梁敷设

4.7.1利用交通桥梁敷设电缆应符合下列规定:

1在桥梁上敷设的电缆和附件等重量应在桥梁设计允许承 载值之内;

2电缆敷设和附件安装,不得有损于桥梁结构的稳定性;

3电缆不得明敷在通行的路面上;

4在桥梁上敷设的电缆和附件,不得低于桥底距水面高度。

4. 7.2在短跨距的桥梁人行道下敷设的电缆,除应符合本标准第

4. 7. 1条的规定外,还应符合下列规定:

1把电缆穿入内壁光滑、耐燃性良好的管子内或放入耐燃性 能良好的槽盒内,以防外界火源危及电缆;在外来人员不可能接触 到之处可裸露敷设,但应采取避免太阳直接照射的措施;

2在桥墩二端或在桥梁伸缩间隙处,应设电缆伸缩弧用以吸 收来自桥梁或电缆本身热伸缩量。

4. 7.3在长跨距的桥桁内或桥梁人行道下敷设电缆,除应符合本

标准第4. 7. 1条规定外,还应符合下列规定:

1在电缆上采取适当的防火措施,以防外界火源危及电缆;

2在桥梁上敷设的电缆应考虑桥梁因受风力和车辆行驶时 的震动而导致电缆金属套出现疲劳的保护措施;

3在桥梁上敷设的66kV及以上的大截面电缆,宜作蛇形敷 设,用以吸收电缆本身的热伸缩量;

4在桥梁的伸缩间隙部位的一端,应按桥桁最大伸缩长度设 置电缆伸缩弧、用以吸收桥桁的热伸缩;

5在桥梁伸缩间隙的上方,宜把电缆放入能垂直、水平方向 转动的万向皎链架内,用以吸收桥梁的挠角。

4.8水下敷设

4. 8. 1水下电缆敷设路径的选择,应满足电缆不易受机械性损伤、能 实施可靠防护、敷设作业方便、经济合理等要求,且符合下列规定:

1流速较缓,水深较浅,河床平坦起伏角应不大于20°,水底 无岩礁和沉船等障碍物,少有拖网渔船和投锚设网捕鱼作业的水 域,且电缆登陆的岸边稳定性好;

2水下电缆不宜敷设在码头、渡口、疏浚挖泥、规划筑港地带 和水工建筑物、工厂排污口、取水口近旁。

4. 8. 2水下电缆不得悬空于水中,应埋置于水底。在通航水道等 需防范外部机械力损伤的水域,电缆应敷设于水底适当深度的沟 槽中,并应加以稳固覆盖保护;深水段埋深不宜小于2m,浅水段埋 深不宜小于0. 5m。

4. 8.3水下电缆平行敷设时相互间严禁交叉、重叠。相邻电缆间 距,应符合下列规定:

1航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术 决定且不宜小于最大水深的1. 2倍,引至岸边可适当缩小;

2在非航道的流速未超过lm∕s的河流中,同回路单芯电缆 相互间距不得小于0. 5m,不同回路电缆间距不得小于5mo

4.8.4水下电缆与工业管道之间水平距离不宜小于50m,受条件 限制时,不得小于15mo

4.8.5水下电缆引至岸上的区段,宜采取迂回形式敷设以预留适 当备用长度,并在岸边装设锚定装置。在浅水段宜把电缆放入保 护盒、沟槽内加以保护。

4.8.6水下电缆穿越防汛堤穿越点的标高,不应小于当地的最高 洪水位的标高。

4. 8. 7水下电缆的两岸,应按航标规范设置警告标志。

4.9垂直敷设

4. 9.1垂直敷设电缆,需按电缆重量以及由电缆的热伸缩而产生 的轴向力来选择敷设方式和固定方式。

4. 9.2敷设方式和固定方式宜按下列情况选择:

1高落差不大、电缆重量较轻时,宜采用直线敷设、顶部设夹 具固定方式;电缆的热伸缩由底部弯曲处吸收;

2电缆重量较大,由电缆的热伸缩所产生的轴向力不大的情 况下,宜采用直线敷设、多点固定方式;固定间距需按电缆重量和 由电缆热伸缩而产生的轴向力计算,夹具数量和安装位置计算可 按附录C. 4;

3电缆重量大,由电缆的热伸缩所产生的轴向力较大的情况 下,宜采用蛇形敷设,并在蛇形弧顶部设置能横向滑动的夹具。

4.10电缆登杆(塔)

4. 10.1电缆终端和架空线相连,可采用电缆登杆(塔)方式。

4. 10. 2电缆登杆(塔)应设置电缆终端支架(或平台)、避雷器、接 地箱及接地引下线。终端支架的定位尺寸必须确保电缆终端各相 导体对接地部分和相间距离符合本标准第6.4. 1条规定,并满足 带电导体对地面的安全距离。

4. 10.3在电缆登杆(塔)处,凡露出地面部分的电缆应套入具有 一定机械强度的保护管加以保护。露出地面的保护管总长不应小 于2.5m,单芯电缆应采用非导磁材料制成的保护管。

4.11电缆终端站(场)

4.11. 1 6βkV及以上电缆与架空线路的连接,可采用电缆终端 站(场)方式,终端站(场)的站(场)址应征得规划部门同意,终端站 的防护围墙高度应不小于2. 5mo

4. 11. 2电缆终端站(场)的站区场地设计标高应高于频率为2% (重现期)的洪水水位或历史最高内涝水位。当站区场地设计标高 不能满足上述要求时,可区别不同的情况分别采取以下三种不同 的措施:

1对场地标高采取措施时,场地设计标高应不低于洪水水位 或历史最高内涝水位;

2对站区采取防洪或防涝措施时,防洪或防涝设施标高应高 于上述洪水水位或历史最高内涝水位标高O. 5m;

3采取可靠措施,使主要设备底座和生产建筑物室内地坪标 高不低于上述高水位。

4. 11. 3电缆终端站(场)场地设计标咼宜局于或者局部咼于站外 自然地面,以满足站区场地排水要求。

4.11.4电缆终端站(场)内的电缆终端、避雷器、支持绝缘子等设 施布置应符合现行行业标准《高压配电装置设计技术规定》 DL/T 5352的规定。

4.11.5当架空避雷线保护角不能满足终端站(场)保护要求时, 宜增设避雷针。

4.11.6终端站(场)应设置接地装置,电缆终端及附属设施接地 部分应与接地装置可靠连接。

5.1 一般规定

5. 1. 1电缆线路设计应满足电缆线路运行性能,并充分考虑预期 使用功能。

5. 1.2额定电压和绝缘水平应满足下列要求:

1电缆的额定电压用UO、U和Um标示并不得低于表5. 1. 2-1 的规定;

2电缆线路主绝缘的雷电冲击绝缘水平UE应根据避雷器 的保护特性、架空线路和电缆线路的波阻抗、电缆的长度及雷击点 距电缆终端的距离等因素计算确定,操作冲击绝缘水平Up?应与 同电压等级设备的操作冲击电压相适应,但不得低于表5. 1.2-1 的规定;

:电缆设计时采用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频 电压有效值;

U:电缆设计时釆用的导体之间的额定工频电压有效值;

Um:电缆所在系统的最高系统电压有效值。

表5. 1.2-1电缆的额定电压和冲击耐受电压(kV)

|

u0∕u∕um |

6/10/11. 5 |

8. 7/10/12, 8. 7/15/17. 5 |

12/20/24 |

18/30/36 |

21/35/40. 5 |

26/35/40.5 |

|

UPl |

75 |

95 |

125 |

170 |

200 |

200 |

|

Up2 |

—一 |

— |

― |

— |

一 |

一 |

|

Uo∕U∕Um |

38/66/72.5 |

48/66/72.5 |

64/110/126 |

127/220/252 |

190/330/363 |

290/500/550 |

|

UPl |

325 |

450 |

550 |

1050 |

1175 |

1550 |

|

Up2 |

一 |

一— |

一 |

— |

950 |

1175 |

3电缆线路的金属套一端互联接地或三相交叉互联接地的 高压单芯电缆,当电缆线路系统发生短路或遭受雷电冲击和操作 冲击电压作用时,在金属套不接地端或交叉互联处出现的过电压 可能导致外护套绝缘发生击穿,此时作用在外护套上的电压主要 取决于过电压限制器的残压。外护套的雷电冲击耐受电压应符合 表5. 1. 2-2的规定;

表5. 1.2-2外护套雷电冲击耐受水平(kV)

|

主绝缘雷电冲击 耐受电压 |

外护套雷电冲击 耐受电压 |

主绝缘雷电冲击 耐受电压 |

外护套雷电冲击 耐受电压 |

|

380以下 |

20 |

1175〜1425 |

62. 5 |

|

380-750 |

37. 5 |

1550 |

72. 5 |

|

1050 |

47. 5 |

一 |

— |

5.1.3电力电缆绝缘结构应按下列规定选择:

1 220kV及以上交流电缆经过技术经济比较后可采用交联 聚乙烯绝缘或自容式充油电缆;IOkV〜IlOkV电缆宜选用交联聚 乙烯绝缘;

2 6βkV及以上交联聚乙烯绝缘电缆应采用绝缘层与导体 屏蔽和绝缘屏蔽三层共挤干式交联工艺;

3用于6βkV及以上的充油电缆应采用电缆绝缘油耐老化 特性良好的烷基苯合成油结构。

5.2绝缘屏蔽、金属套、铠装、外护套选择

5. 2. 1绝缘屏蔽或金属套、铠装、外护套宜按表5.2.1选择。

表5. 2.1绝缘屏蔽或金属套、铠装、外护套的选择

|

敷设方式 |

电缆类型 |

绝缘屏蔽或 金属套 |

加强层或 铠装 |

外护套 | |

|

直埋 |

交联 |

35kV及以下 |

软铜线或铜带 |

钢带或钢丝 (二芯) 弱磁性金属层 (单芯) |

聚氯乙烯或 聚乙烯 |

|

充油或 交联 |

66kV 〜22OkV |

铅或铝套 | |||

续表5. 2. 1

|

敷设方式 |

电缆类型 |

绝缘屏蔽或 金属套 |

加强层或 铠装 |

外护套 | |

|

保护管、 隧道、 电缆沟、 垂冇 |

充油 |

66kV 〜500kV |

铅或铝套 |

非导磁金属带 |

聚氯乙烯或 聚乙烯 |

|

交联 |

IokV-50OkV |

35kV及以下 软铜线 或铜带 66kV 〜5()OkV 铅或铝套 |

--- | ||

|

桥梁 |

交联 |

IOkV-22OkV |

铝套 | ||

|

水底 |

充油或 交联 |

IOkV 〜22()kV |

铅套 |

镀锌粗钢丝 (三芯) 非磁性金属带 (单芯) |

具有 阻水结构 |

5.2.2在防火要求高的场所应采用含有阻燃剂的外护套。

5.2.3有白蚁危害的场所应采用防白蚁外护套。

5. 2.4有鼠害的场所宜在外护套外添加防鼠金属铠装或采用硬 质护套。

5. 2.5有化学溶液污染的场所应按其化学成分采用相应材质的 外护套。塑料护套的化学稳定性见本标准附录D。

5. 2. 6 对于35kV及以下交联聚乙烯电缆可不要求有径向防水层。 但6βkV及以上的交联电缆应具有径向防水层;敷设在干燥场所时 可选用综合防水层作为径向防水层,敷设在潮湿场所、地下或水底 时应选用金属套径向防水层,且在金属套下增加纵向防水结构。

5.3 电缆导体

5.3.1电缆导体截面的选择应结合当地敷设环境,对66kV及以 上电缆参照现行行业标准《电缆载流量计算》JB/T 10181计算。 35kV及以下常用电缆可根据制造厂提供的载流量结合当地敷设 环境按本标准附录E选用校正系数计算C

・22・

5.3.2电缆导体最小截面的选择,应同时满足规划载流量和通过 系统最大短路电流时热稳定的要求。

5.3.3电缆线路正常运行时导体允许的长期最高运行温度和短 路时电缆导体允许的最高工作温度应符合表5. 3. 3-1和表5. 3. 3-2 的规定。

表5. 3. 3-1电缆导体最咼允许温度

|

电缆类型 |

电压(kV) |

最高运行温度(°C) | |

|

额定负荷时 |

短路时 | ||

|

粘性浸渍纸绝缘 |

10 |

70 |

250 * |

|

35 |

60 |

175 | |

|

不滴流纸绝缘 |

10 |

70 |

250* |

|

35 |

65 |

175 | |

|

自容式充油电缆 |

66 〜500 |

85 |

160 |

|

交联聚乙烯 |

10 — 500 |

90 |

250* |

注:*铝芯电缆短路允许最高温度为200C。

表5. 3. 3-2 敷设环境温度

|

敷设方式 |

环境温度选取原则 | |

|

地下 |

直埋 |

埋深处当地的最热月的平均地温 |

|

保护管 |

埋深处当地的最热月的平均地温 | |

|

空气 |

隧道(有通风) |

通风设计温度 |

|

隧道(无通风)或电缆沟 |

最热月的日最高气温平均值另加50C | |

|

架空(有日照) |

最热月的日最高气温平均值 | |

|

水中 |

水下敷设 |

最热月的日最高水温平均值 |

5.3.4 全国各地区八月份的平均地温如缺乏当地气象部门实测 记录资料者,可参考本标准附录F选择。

5.3.5水下敷设用的交联聚乙烯电缆,其导体除应符合本标准第 5. 3. 1条〜第5. 3. 4条的规定外,还应选用在导体股线之间的空 隙有纵向阻水功能的填充料的交联电缆。

6.1 一般规定

6.1. 1电缆附件的额定电压以UJUWm)表示,不得低于电缆的 额定电压。

6. 1.2电缆附件的绝缘特性应满足下列要求:

1电缆附件是将各种组件、部件和材料,按照一定设计工艺, 在现场安装到电缆端部构成的,在绝缘结构上,它与电缆本体结合 成不可分割的整体;

2电缆附件设计时采用的每一导体与屏蔽或金属套之间的 雷电冲击耐受电压之峰值,即基准绝缘水平B/L,应符合本标准 表5. 1. 2-1的规定;

3户外电缆终端的外绝缘必须满足所设置环境条件(如污秽 等级、海拔高度等)的要求,并有一个合适的爬电比距。在一般环 境条件下,外绝缘的爬电比距不应低于架空线绝缘子串,且不应小 于2. 17cm∕kV(统一爬电比距);

4绝缘接头的绝缘隔离板,应能承受所连电缆护层绝缘水平 2倍的电压。

6.1.3电缆附件的机械强度和机械保护应符合系列规定:

1 66kV及以上高压电缆户外终端的机械强度应满足使用 环境的风力和地震等级的要求,并能承受与它连接的导线上2kN 的水平拉力;

2直埋于土壤的接头宜加设保护盒。保护盒应作防腐处理 并能承受路面荷载的压力。

6.2电缆终端和接头装置类型

6.2. 1外露于空气中的电缆终端装置类型应按下列条件选择:

1不受阳光直接照射和雨淋的室内环境应选用户内终端,受 阳光直接照射和雨淋的室外环境应选用户外终端;

2电缆与其他电气设备通过一段连接线相连时,应选用户外 (户内)终端。6βkV及以上户外终端应有以下配套部件:

1) 防晕罩或屏蔽环;

2) 终端与支架绝缘用的底座绝缘子。

6. 2.2不外露于空气中的电缆终端装置类型应按下列条件选择:

1作电气设备高压出线接口时应选用设备终端,如与变压器 直接连接的油浸式终端和用于中压电缆的可分离式连接器;

2用于SF6气体绝缘金属封闭组合电器直接相连时应选用 GlS终端。

6. 2.3电缆接头的装置类型可分为以下7种,在设计时应根据接 头的用途按表6. 2. 3选择。

表6. 2.3电缆接头的装置类型

|

名称 |

特 征 |

应用举例 |

|

直通接头 |

连接两根电缆形成连续电路 |

同型号电缆连接 |

|

绝缘接头 |

实现电缆的导体连接并将电缆的金 属套、接地屏蔽层和绝缘屏蔽在电气上 断开 |

单芯电缆金属套交叉互联 接地的线路 |

|

塞止接头 |

将充油电缆线路的油道分隔成两段 供油 |

线路较长或落差较大的充 油电缆线路分为隔油段的中 间连接 |

|

分支接头 |

将支线电缆连接至干线电缆 |

将3根〜4根电缆相互连接 |

|

过渡接头 |

连接两种不同类型绝缘材料、不同型 式电缆 |

油纸与交联电缆或分铅型 和屏蔽型电缆相互连接 |

|

转换接头 |

连接不同芯数电缆 |

-:芯电缆与3根单芯电缆 相互连接 |

|

软接头 |

在工厂完成制作与电缆等径,接头制 成后可弯曲 |

水底电缆的厂制软接头和 检修软接头 |

6. 3电缆终端和接头的结构型式

6.3.1电缆终端结构型式的选择,应满足电缆电压等级、绝缘类 型、安装环境和设备可靠性要求,并符合经济合理原则。6βkV及 以上电缆终端还应符合下列规定:

1终端的结构型式与电缆所连接的电气设备的特点必须相 适应,设备终端和GlS终端应具有符合要求的接口装置,其连接 金具必须相互配合;

2终端尾管必须有接地用接线端子;

3充油电缆的GlS终端,应选用使电缆油和SFfi气体完全 密封隔离的全密封结构;

4充油电缆或其他带压力的终端,应能承受电缆允许的最高 油压。

6. 3.2电缆接头结构型式的选择应符合下列规定:

1电缆接头结构应满足电缆电压等级、绝缘类型、安装环境 和设备可靠性要求,并符合经济合理原则和下列规定:

1) 电缆接头要把电缆的主要部分,如导体、导体屏蔽、绝缘、 绝缘屏蔽、金属套和外护层连接起来;电缆导体连接应有 良好的导电性能和机械强度;具有钢丝铠装的电缆,必须 维持钢丝铠装的纵向连续且有足够的机械强度;

2) 电缆接头应具有与电缆本身相同的绝缘强度和防潮密封 性能,其密封套还应具有防腐蚀性能;

3) 电缆接头中的铜导体之间宜采用压接方法连接。

2电缆接头的结构型式可按表6. 3. 2选择。

表6. 3.2接头结构型式

|

电缆绝缘 类型 |

电压等级 (kV) |

结构型式 |

结构特征 |

|

油纸 |

10 〜35 |

金属套管式 |

以金属套管为盒体 |

续表6. 3. 2

|

电缆绝缘 类型 |

电压等级 (kV) |

结构型式 |

结构特征 |

|

自容式 充油 |

66 — 500 |

成型纸卷绕包式 |

增绕绝缘采用成型纸卷 |

|

二腔式塞止接头 |

两个环氧树脂套管连接处浇铸屏蔽电 极和插座式连接金具 | ||

|

交联 聚乙烯 |

10 〜35 |

绕包式 |

以自粘性橡胶带为增绕绝缘 |

|

热缩式 |

以热缩管村现场套装,经加热收缩 | ||

|

冷缩式 |

用弹性体材料经注射硫化扩张后,内 衬螺旋状支撑物,施工时抽取支撑物收 缩成型 | ||

|

预制式 |

以合成橡胶材料匚厂预制现场装配 | ||

|

模塑式 |

以辐照聚乙烯带现场绕包,再以模具 加热成型 | ||

|

66 ~ 500 |

绕包式 |

以高压自粘性乙丙橡胶带绕包,铜套 管外壳,灌注绝缘复合物 | |

|

整体预制式 |

主要部件是橡胶预制件,预制件内径 与电缆外径要过盈配合,以确保界面间 的足够压力 | ||

|

组合预制式 |

以预制橡胶应力锥及预制环氧绝缘件 在现场组装并采用弹簧机械紧压 |

6.4 电缆终端支架

6.4. 1电缆终端支架的高度和间距设计应符合下列规定:

1电缆终端的金属部件(含屏蔽罩)在不同相导体之间和各 相导体对地之间的距离,应符合表6.4. 1室内外配电装置的安全 净距;

2户外电缆终端底座垂直于地面的安装高度应不小于 2500mm;

3能够使电缆终端支架上的电缆满足弯曲半径的规定。

表6.4.1室内外配电装置的安全净距(mm)

|

运行电压(kV) |

1() |

20 |

35 |

66 |

110 |

220 |

330 |

500 | |

|

室内 |

相-相 |

125 |

180 |

300 |

550 |

900 |

2000 |

一 |

-- |

|

部位-地 |

850 |

1800 |

- | ||||||

|

室外 |

相-相 |

200 |

300 |

400 |

650 |

1000 |

2000 |

2800 |

4300 |

|

带电 部位-地 |

900 |

1800 |

2500 |

3800 | |||||

注:海拔超过IOOOrn时,上述值应进行修正,参见现行行业标准《高压配电装置设

计技术规定))DI,∕T 5352的规定。

6. 4.2电缆终端支架的机械强度应符合下列规定:

电缆终端支架必须具有足够的机械强度,能支承终端的全部 荷重和安装维修临时附加的负载(一般按2kN考虑),并符合本标 准第6. 1.3条的规定。钢结构构件设计应符合现行国家标准《钢 结构设计规范》GB 50017的规定。

6. 4.3电缆终端支架的材料和结构应符合下列规定:

1电缆终端支架必须坚固耐用,符合工程防火和防腐蚀要 求,以型钢制成的户外终端支架应热浸镀锌;

2单芯电缆的电缆终端支架不得构成铁磁回路;

3电缆终端支架必须与接地网可靠连接。

6.5过电压保护

6. 5. 1为防止电缆和附件的主绝缘遭受过电压损坏,应采取以下 保护措施:

1露天变电站内的电缆终端,必须在站内的避雷针或避雷线 保护范围以内,以防止直击雷;

2电缆线路与架空线相连的一端应装设避雷器;

3电缆线路在下列情况下,应在两端分别装设避雷器:

・28・

1) 电缆线路一端与架空线相连,而线路长度小于其冲击特 性长度;

2) 电缆线路两端均与架空线相连。

4电缆金属套、铠装和电缆终端支架必须可靠接地。

6. 5.2保护电缆线路的避雷器的主要特性参数应符合下列规定:

1冲击放电电压应低于被保护的电缆线路的绝缘水平,并留 有一定裕度;

2冲击电流通过避雷器时,两端子间的残压值应小于电缆线 路的绝缘水平;

3当雷电过电压侵袭电缆时,电缆上承受的电压为冲击放电 电压和残压,两者之间数值较大者称为保护水平Up;电缆线路的 BJL=(120 〜130)%U∣>;

4避雷器的额定电压,对于ββkV及以上中性点直接接地系 统,额定电压取系统最大工作线电压的80%;对于6βkV及以下中 性点不接地和经消弧线圈接地的系统,应分别取最大工作线电压 的 110% 和 10。%。

6. 5.3实行单端接地和交叉互联接地的单芯电缆线路,电缆护层 的过电压保护应按本标准第7. 0. 1条规定安装金属套或屏蔽层电 压限制器。

7. 0. 1电缆金属套或屏蔽层必须按下列规定接地:

1三芯电缆线路的金属屏蔽层和铠装层应在电缆线路两端 直接接地;当三芯电缆具有塑料内衬层或隔离套时,金属屏蔽层和 铠装层宜分别引出接地线,且两者之间宜采取绝缘措施;

2单芯电缆金属屏蔽(金属套)在线路上至少有一点直接接 地,任一点非直接接地处的正常感应电压应符合下列规定:

1) 采取能防止人员任意接触金属屏蔽(金属套)的安全措施 时,满载情况下不得大于300V;

2) 未采取能防止人员任意接触金属屏蔽(金属套)的安全措 施时,满载情况下不得大于50Vo

3单芯电缆线路的金属屏蔽(金属套)接地方式的选择应符 合下列规定:

1) 线路不长且符合感应电压规定要求时,可采取在线路一 端直接接地而在另一端经过电缆护层电压限制器接地方 式;

2) 线路稍长一端接地不能满足感应电压规定要求时,可采 取中间部位单点直接接地而在两端经过电缆护层电压限 制器接地方式;

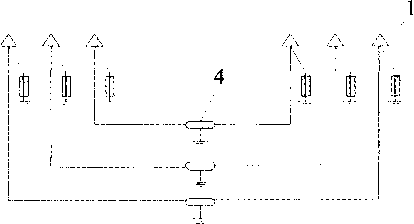

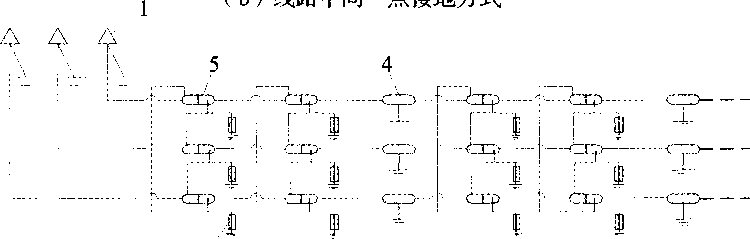

3) 线路较长,中间一点接地方式不能满足感应电压规定要 求时,宜设置绝缘接头或实施电缆金属层的绝缘分隔将 电缆的金属套和绝缘屏蔽均匀分割成三段或三的倍数 段,按图7. 0. 1所示采用交叉互联接地方式;

4) 水底电缆线路可采取线路两端直接接地,或两端直接接 地的同时,沿线多点直接接地。

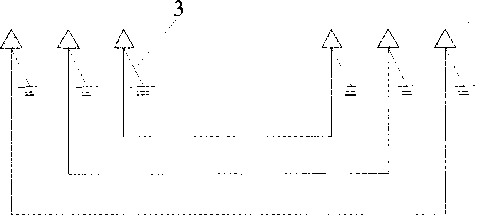

(a)一端接地方式

(R ʌ 曲畋EbI曰一占i⅛4⅛-⅛T

2

(C)交叉互联接地方式

(d)两端直接接地方式

图7.0.1电缆护层电压限制器设置方式

1 —电缆终端;2—电缆护层电压限制器;3一直接接地;4一中间接头;5一绝缘接头

7. 0.2单芯电缆采用金属层一端直接接地方式时,在下列任一情 况下,应沿电缆设置回流线。

1系统短路时电缆金属层产生的工频感应电压,超过电缆护 层绝缘耐受强度或电压限制器的工频耐压;

2需抑制临近弱电线路的电气干扰强度。

7. 0. 3回流线的选择与设置应符合下列规定:

1回流线的阻抗及两端接地电阻,应达到抑制电缆金属层工 频感应过电压,并应使其截面满足最大暂态电流作用下的热稳定 要求;

2回流线的排列配置方式,应保证电缆运行时在回流线上产 生的损耗最小;

3电缆线路任一终端在发电厂、变电所时,回流线应与电源 中性线接地的接地网连通。

7. 0.4电缆金属屏蔽层电压限制器的特性应符合下列规定:

1在系统可能的大冲击电流作用下的残压,不得大于电缆护 层冲击耐受电压的1∕√2;

2可能最大工频过电压5s作用下,电缆护层电压限制器能 够耐受;

3可能最大冲击电流累计作用20次,电缆护层电压限制器 不被损坏;

4电缆护层电压限制器的残工比一般选择在2. 0-3. OO

7. 0.5电缆护层电压限制器与电缆金属套的连接线应符合下列 规定:

1连接线应尽可能短,3m之内可采用单芯塑料绝缘线,3m 以上宜采用同轴电缆;

2连接线的绝缘水平不得小于电缆外护套的绝缘水平;

3连接线截面应满足系统单相短路电流通过时的热稳定要 求。

8. 0. 1电缆支架及其立柱应符合下列规定:

1机械强度应满足电缆及其附件荷重以及施工作业时附加 荷重的要求;

2金属制的电缆支架及其立柱应采取防腐措施,并可靠接 地;

3表面光滑,无尖角和毛刺;

4禁止采用易燃材料制作。

8. 0.2单芯电缆用的夹具,不得形成磁闭合回路,与电缆接触面 应无毛刺且应符合下列规定:

1在终端、接头或转弯处紧邻部位的电缆上,应有不少于一 处的刚性固定;

2在垂直或斜坡上的高位侧,宜有不少于2处的刚性固定。

8. 0.3电缆各支持点之间的距离(除垂直蛇形敷设外),不宜大于 表8. 0. 3的规定。

表8.0.3电缆支架间的距离(mm)

|

电缆种类 |

敷设方式 | |

|

水平 |

垂直 | |

|

未含金属套、铠装的全塑小截面电缆 |

400* |

1000 |

|

除上述情况外的中、低压电缆 |

800 |

1500 |

|

35kV以上高压电缆 |

1500 |

3000 |

注:*维持电缆较平直时,该值可增加1倍。

9.1 一般规定

9.1.1所有城市电力电缆线路工程均应有电缆防火设计内容。

9.1.2城市电力电缆线路的防火设计除应符合相关设计规程规 范外,还应符合全国性和地方性的消防法规。

9.2阻燃电缆选用

9.2.1敷设在电缆防火重要部位的电力电缆应选用阻燃电缆。

9. 2.2敷设在变、配电站及发电厂电缆通道或电缆夹层内,自终 端起到站外第一只接头的一段电缆,宜选用阻燃电缆。

9.3变电站电缆通道和电缆夹层的防火设计

9. 3. 1变电站内电缆总体布置应符合下列规定:

1变电站两路及以上的进线电缆,宜分别布置在独立或有防 火分隔的通道内;

2变电站出线电缆宜分流,在规划时宜根据出线方向设置多 个电缆通道;当电缆出线通道受限时,宜在站内将不同出线的路径 分开布置,并在变电站与电缆通道接口处做好防火分隔;

3在电缆夹层中的电缆应理顺并逐根固定在电缆支架上,所 有电缆走向按出线仓位顺序排列。

9. 3.2变电站内防火封堵应符合下列规定:

1为了有效防止电缆因短路或外界火源造成电缆引燃或沿 电缆延燃,应对电缆及其构筑物采取防火封堵分隔措施;

2电缆穿越楼板、墙壁或盘柜孔洞以及管道两端时,应用防 火堵料封堵。防火封堵材料应密实无气孔,封堵材料厚度不应小 于 IOOmnlO

9.3.3不应在变电站电缆夹层、桥架和竖井等缆线密集区域布置 电力电缆接头。

9.3.4 22OkV及以上变电站,当电缆与控制电缆或通信电缆敷设在 同一电缆沟或电缆隧道内时,宜采用防火槽盒或防火隔板进行分隔。 9.3.5地下变电站电缆夹层宜采用C类或C类以上的阻燃电缆。

9.4电缆隧道、电缆沟和竖井的防火设计

9. 4. 1对电缆着火易导致严重事故的回路、易受外部影响波及火 灾的电缆密集场所,应有适当的阻火分隔,并按工程的重要性、火 灾概率及其特点和经济合理等因素,采取安全措施。

9. 4.2阻火分隔封堵。

1电缆隧道、电缆沟和竖井内除应符合第9. 3. 2条的规定 外,在电缆竖井穿越楼板处、竖井和隧道或电缆沟(桥架)接口处, 应采用防火包等材料封堵;

2阻火分隔包括设置防火门、防火墙、耐火隔板与封闭式耐 火槽盒。防火门、防火墙用于电缆隧道、电缆沟、电缆桥架以及上 述通道分支处及出入口。耐火隔板用于电缆竖井和电缆层中电缆 分隔。防火墙和耐火隔板的间隔距离应符合表9.4.2的规定。

封闭式耐火槽盒的接缝处和两端,应用阻火包带或防火堵料 密封。

表9. 4.2 阻火分隔的间距(m)

|

类别 |

地 点 |

间隔 | |

|

防火墙 |

电缆隧道 |

电厂、变电所内 |

100 |

|

电厂、变电所外 |

200 | ||

|

电缆沟、 电缆桥架 |

电厂、变电所内 |

100 | |

|

厂区内 |

100 | ||

|

厂区外 |

200 | ||

|

防火隔板 |

竖井 |

上、下层间距 |

7 |

9. 4.3在电缆隧道的进出口处和接头区内,宜设置消防设备。

9. 4.4火灾监控报警和固定灭火装置的设计应符合下列规定:

1在电缆进出线集中的隧道、电缆夹层和竖井中,如未全部 采用阻燃电缆,为了把火灾事故限制在最小范围,尽量减小事故损 失,可加设监控报警和固定自动灭火装置;

2电缆隧道在每一阻火分隔区内宜设置温度过高和火情监 测器,在隧道内发生异常情况时,应能及时把信息发至值班室;由 温度过高监测器发出的信号应自动启动进、排风机,由火情监测器 发出的信号应自动关闭进、排风机和进、排风孔;

3在电缆进出线特别集中的隧道、电缆夹层和竖井中,可加 设湿式自动喷水灭火、水喷雾灭火或气体灭火等固定灭火装置。

10. 0. 1供油装置的油吞吐量必须满足电缆在规定油压值范围内 持续安全运行,且符合下列规定:

1处于电缆线路中标高最高部位,在冬季最低温度、空载或 停役状态下不得小于电缆所允许的最低工作油压;

2处于电缆线路中标高最低部位,在夏季最高温度满载时不 得大于电缆所允许的最高工作油压;

3处于电缆线路中标高最低部位以及距供油装置最远部位, 在夏季最高温度环境下,从空载突增至满载时不得大于电缆所允 许的暂态油压;

4处于电缆线路中标高最高部位以及距供油装置最远部位, 在冬季最低温度环境下,突然切断满载负荷时不得小于电缆所允 许的最低工作油压;

5自容式充油电缆工作油压和暂态油压值规定如表10. 0. 1 所示:

表10.0. 1自容式充油电缆的工作油压和暂态油压(MPa)

|

金属套类型 |

允许工作油压 |

允许最高暂态 油压 | ||

|

最低 |

最高 | |||

|

铅护套 |

有铜带径向加强 |

0. 02 |

0. 30 |

0. 45 |

|

有铜带径向和纵向加强 |

0. 02 |

0. 60 |

0. 90 | |

|

无铜带加强 |

0. 02 |

0. 30 |

0. 45 | |

|

铝合金护套 |

IIOkV及以下 |

0. 02 |

0. 60 |

1. 10 |

|

220kV |

0. 05 |

0. 80 |

1. 40 | |

10. 0. 2供油装置除应满足第10∙0. 1条所需油量外还应给予 20%〜40%裕度。

10. 0. 3供油装置应从施工方便、维修难易度以及投资经济等方 面作综合考虑,其配置应符合下列规定:

1单芯电缆宜按相分别配置;

2 一端供油方式的供油装置,宜设于标高较高的一端;

3两端供油方式的供油装置,油容积较多的宜设于标高较高 的一端,油容积较少的供油装置宜设于标高较低的一端;

4供油装置应设有油压过高、过低的监视装置,且应使油压 超限信号可靠地传到运行值班处;

5供油装置的金属外壳应可靠接地。

10. 0. 4供油装置的油管路应符合下列规定:

1油管路不应有迂回,且零部件数量应紧凑;

2由多台油箱组成的供油装置,油管路应用T型三通管支 接;各支管路应设置压力阀;

3油管应采用外被有塑料护套的铅管、铜管或不锈钢波纹 管,管子内径不得小于电缆油道直径;

4油管应通过油管绝缘管与电缆终端或塞止接头连接。油 管绝缘管的耐冲击电压值规定为50kV,且长时间能承受1. 7MPa 油压力。

ii.o.i电缆线路设计应符合国家环境保护、水土保持和生态环 境保护的有关法律法规的要求。

11.0.2应选用符合环保的电缆绝缘类型。如存在SF6或绝缘油 等需考虑防止泄漏的措施。

牵引力和侧压力的计算公式见表A-I〜表A-7o

表A-I牵引力计算公式

|

弯曲种类 |

示意图 |

牵引力计算 | |

|

水平直线 牵引 |

T = μWL | ||

|

倾斜直线 牵引 |

T] = WL (ZMCoS(91 — SinoI) T2=WL(gcosS+sin5]) | ||

|

水平弯曲 牵引 |

布勒算式 T2 = WR SinA (应+ sin/广') 李芬堡算式 T2 = Tl cos/z(μθ) + √T^ + (WR)2sinΛ(涉) 简易算式 丁2 = TlW_____________________ | ||

|

垂S 弯曲 牵引 |

凸曲面 |

UEr R Ti |

丁2 = Wk见(1 一歹)Sin+ 2μ(eμ0 — ]十ʌr COS^) ] +T1 eʃɪ0 当。=言时 T2 = [(]-//)+ 2μellτ ] + T↑ eY |

|

d |

WR T2 =~-,L2μsmθ- ( 1 一忙)(虾一 [十必 cos(9)] + T1 ell° 当时 丁2 = μ~( 1 ~μ2 ) eμf ] + Tl r,lf | ||

续表A-I

|

弯曲种类 |

示意图 |

牵引力计算 | |

|

垂直 弯曲 牵引 |

凹曲面 |

R P |

T2 = Tl W -(l-√) Sin^ + l^rμ 2∕√(eμθ 一 cos。)] 当。时 Tl = Tl eμ7 ɪ[(l ~~μ2 ) + 2μeμi:] 1十/2 |

|

R P |

WR T2 = TI * -TV⅛C2∕zsm^- (I-ZZ2) 1十必 (e,lθ 一 CoS(9)] 当。=专时 T2 = T1 ellτ --^^L2μ-(l-μ2)e∣lτ ] L~τ~μ | ||

|

倾斜 面上 垂直 牵引 |

凸曲面 |

R T},‘ |

T2 = Tlw + 礬半 C(I-√) SiM+ ]十必 2μ(eμθ — cosθ)2 |

|

T2 = TIe^ + :*財气(l-√)( cos6>-eμ0) — 2(MSin(9] | |||

|

凹曲面 |

R ____√ W |

T2 = TIe 冲 + — (l-√) sin。+ 1 ~Γμ 2μ(cosθ~eμθ)J | |

|

T2 = Tl * -二:)气(l-√)( cos” eμθ) + 2∕√sin们 | |||

表A-2管道内弯曲侧压力计算公式

|

敷设方式 |

排 歹U |

侧压力计算式 |

|

1孔3根 |

一:角形 |

P^TKI 2R |

|

摇篮形 |

(3K2-2)T 1 — 3R | |

|

1孔1根 |

T P = — R | |

表A-3重量增加系数kiik2的计算公式

|

排列形式 |

Q 三角形 |

摇篮形 |

|

重量增加系数 |

KI= -F-......I-......— Vl-(D |

k^1 + ⅛(d⅛)2 |

表中:丁——牵引力(N);

TI——弯曲前的牵引力(N);

T2——弯曲后的牵引力(N);

μ一…摩擦系数(见表A. 7);

W——电缆单位重量(N/m);

L----电缆长度(m);

R--电缆的弯曲半径(m);

仇——电缆作直线倾斜牵引时的倾斜角(rad);

θ——弯曲部分的圆心角(rad);

α——电缆弯曲部分的倾斜角(rad);

P---侧压力(N/m);

D--管道内径(mm);

d 电缆外径(mm) O

表A-4弯曲部位用滚轮或圆弧滑板敷设时的侧压力计算式

|

弯曲部位 |

侧压力计算式 |

敷设图示 | |

|

滚轮 |

Pl= 2Tsin^- |

滚轮 滾轮 | |

|

圆弧滑板 |

T R=甘 | ||

|

PI——用滚轮时的侧压力(N/m); P2——用圆弧滑板时的侧压力(N/m); θ——弯曲角(rad) | |||

表A-5不同电缆敷设方法的最大牵引力(N∕mm2)

|

牵引方式 |

牵引头 |

钢丝网套 | |||

|

受力部位 |

铜芯 |

铝芯 |

铅套 |

铝套 |

塑料护套 |

|

允许牵引强度 |

70 |

40 |

10 |

20 |

7 |

表A-6电缆护层最大允许侧压力

|

电缆护层分类 |

滑动(涂抹润滑油圆弧滑板或 保护管)(kN∕m) |

滚动(每只滚轮) (kN) |

|

铅护层 |

3. 0 |

0. 5 |

|

皱纹铝护层 |

3. 0 |

2. 0 |

|

无金属护层 |

3. 0 |

1. 0 |

表A-7不同管材的摩擦系数

|

敷设条件 |

摩擦系数 | |

|

混凝土管 |

无水 |

0. 4 |

|

有水 |

0. 3 | |

|

涂润滑油 |

0. 3 | |

|

钢管 |

0. 2 | |

|

塑料管、玻璃钢管 |

0. 3 | |

|

滚轮 |

弹子式轴承 |

0. 1 |

|

普通轴承 |

0. 2 | |

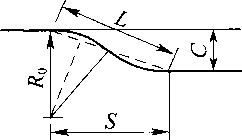

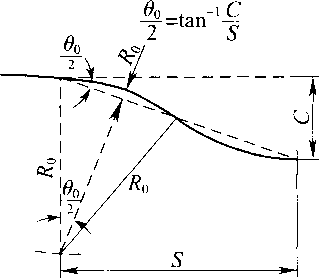

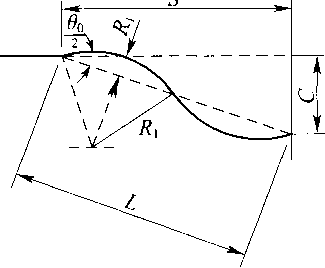

下述符号未作说明者参见图BO

式中:Ro--电缆允许最小弯曲半径(见表4. 1. l)(m);

R——热伸长后电缆最小弯曲半径(m),参考值K1≥0. 8R0;

BO——施工时伸缩弧弧幅(m);

BI——温升后伸缩弧弧幅(m);

Tn---热伸缩量(m) o

当计算R时W = 25°C,用公式(C. 2-2)计算,式中L为与相邻 工井间电缆距离。

电缆伸缩畸变量计算:

ZdmS C =---------

(B-6)

(S2+C2 )6 式中:e——电缆伸缩畸变量(%);

d——电缆金属护层外径(m)。

计算金属套热应变时,取日夜温差变化。Z = 25°C,计算m值

用公式(C. 2-1)或(C.2-2)计算。说明:

C

(C )施工时电缆布置图

(d)温度上升电缆伸长后示意图

图B工井长度计算示意图

电缆弯曲半径

1公式E为日本电气技术规程介绍的BaUer简化公式,当C 值较小时,可采用以下非简化公式:

2d( √zC2 + ZLm — m2 — C) <o/、 ZU 7λ

ɛ =---------------- \ /0 ) (炒 /)

S2+C2+2d VC2+2Lm-m2

2 简化公式中当C值逐步缩小时止值逐渐增加。从实验确 认C≤J时,调节效能减小。因此在工井中对位移C较小的电缆 采用一个伸缩弧方式吸收保护管中热伸缩量。伸缩弧弧幅B一

般可取10%S,伸缩弧半径+

OJD Z

3计算时,先从已知RO求得S,R ,再计算ɛ,ɛ值参考资料 允许值为铅0. 1% ,铅合金0. 15% ,铝0. 3% ,如果RI或ɛ值超过 允许值时,可适当放大S,再进行计算。

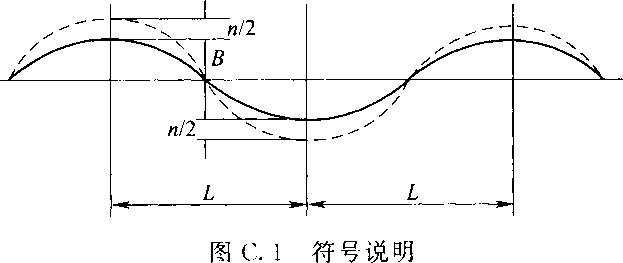

c.i蛇形弧横向滑移量的计算

蛇形弧横向滑移量的计算公式为:

Tl= √B2+1. QLm-B 式中:m--电缆热伸缩量(mm);

(C. 1)

B--蛇形弧幅(mm);

L--半个蛇形长度(mm);

n--电缆横向滑移量(mm) o

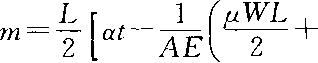

C. 2热伸缩量的计算公式

当 t^^(μWL + 2f)时

_ (AEat — 2/)2

πl = -^^μWEA

当 ^>⅛(∕∕WL + 2/)时

(C. 2-1)

(C. 2-2)

(C. 2-3)

(C. 2-4)

式中U——导体的温升(°C); 电缆的线膨胀系数(l∕0C);

L——半个蛇形长度(mm);

μ——摩擦系数;

W--电缆单位长度的重量(N/mm);

f——电缆的反作用力(N);

A---导体截面(mn?);

E——电缆的杨氏模量(N∕mm2)o

表C.2蛇形弧轴向力计算用常数

|

电缆类型 |

电缆的线膨胀 系数(1∕°C) |

电缆的反作 用力(N) |

导体的温升 (Oe) |

电缆的杨氏模量 (N∕mm2) |

|

充油 |

16. 5× 10~fi |

IOOO |

单芯55 |

50000 |

|

3芯50 |

30000 | |||

|

交联 |

20. 0× 10 6 |

IOOO |

单芯65 |

30000 |

|

3芯扭绞60 |

5000 |

C.3蛇形弧轴向力的计算公式

蛇形弧轴向力计算式见表C. 3 O

表C.3蛇形弧轴向力计算式

|

金属护套 有无 |

原点 校正值 |

敷设 方式 |

温度下降时 |

温度上升时 |

|

有 |

水平 蛇行 |

+ *。3 |

8EI at 8EI ~^W * 芝F+〃)2 * at RWL2 | |

|

2 2(B÷7∕) x°∙ 8 | ||||

|

垂直 蛇行 |

Wl 2 + 1∣^×0. 8 |

SEI at 8EI ~bγ ∙ 1 (B+//)2 ∙ b必牛。∙8 |

续表C. 3

|

金属护套 有无 |

原点 校正值 |

敷设 方式 |

温度下降时 |

温度上升时 |

|

无 |

I 8EI at |

水平 蛇行 |

I 8E∕ at I μWLz C + T + ^Σb~×0∙8 |

8EI at -(B + n)2 * 1 -⅛-×0.8 Z(B 十“) |

|

+ * ɪ |

垂直 蛇行 |

∣≡ ・ at W" + jβ2 2 ÷ 2B ×0∙8 |

8EI at I ~(B + ")2 ∙ T + Wl 2 猝"S |

注:+符号是拉张应力,一符号是压缩力。

表中:W——电缆单位重量(N∕mm);

EI——电缆抗弯刚性(N・mn√); n——电缆幅向滑移量(mm); Q——电缆线膨胀系数(l∕oC); B--蛇形幅宽(mm);

L--蛇形弧半个节距长度(mm);

t----温升(°C ) O

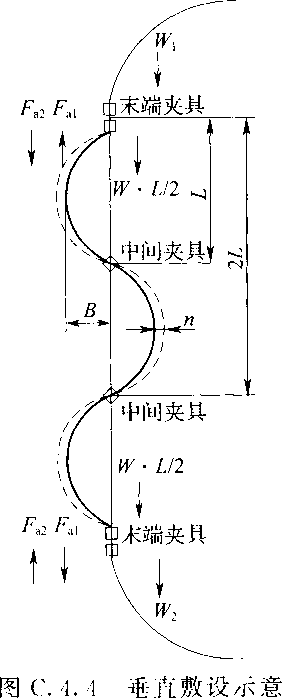

C.4垂直敷设所需夹具数量和安装位置的计算

C. 4.1垂直直线敷设顶部一点固定所需夹具计算。 温度上升电缆伸长时:

^LWSl-AEat F

温度下降电缆收缩时:

LWS{+AEat F

式中:N——所需夹具数量;

F——夹具对电缆的紧握力(N);

L--垂直部分电缆长度(m);

W——电缆单位长度重量(N/m);

t—— -导体的温升(°C);

α一 -电缆的线膨胀系数(!/°C);

A--导体截面(mm2);

E---电缆的杨氏模量(kg∕mm2);

Sf——安全系数,取24。

C. 4.2垂直敷设直线方式多点固定夹具安装间距计算:

Li ≤

FSi

W

(C. 4. 2)

式中:Ll——夹具安装间距(m);

F——夹具对电缆的紧握力(m);

W--两夹具间的电缆重量(N/m);

Sf--安全系数,取法4 o

C. 4.3垂直敷设蛇行方式所需夹具计算。

1上顶部位所需夹具。

1)温度上升电缆伸长时:

NI = (Fal-WL/2-Wl)Sf/F

(C. 4. 3-1)

2)温度下降电缆收缩时:

N2 = (Fa2 +WL∕2+WjSJF (C. 4. 3-2)

NI ,N2两者取大的一方。

2下底部位所需夹具。

1)温度上升电缆伸长时:

N3 = (Fal+WL∕2 + W2)Sf∕F (C. 4. 3-3)

2)温度下降电缆收缩时:

N4 = (Fa2-WL∕2-W2)Sf∕F (C. 4. 3-4)

N3 , N4两者取大的一方。

式中:NLNl——所需夹具只数;

FaI --…温度上升时蛇行弧的轴向力(N);

Fa2 - 一-温度下降时蛇行弧的轴向力(N);

WI 上顶末端夹具分担的电缆重量(N);

W2——下底末端夹具分担的电缆重量(N);

W——电缆单位长度重量(N/m);

L——-个蛇行弧两端的夹具间距(m);

F一一夹具对电缆的紧握力(N);

Sf一…安全系数,取24。

C. 4.4温度变化时电力的轴向力和蛇行弧幅向的滑移量计算。

1) 温度上升电缆伸长时:

77 _ 丄 8EI at

?ai==+(B+/7)2 ・ y

2) 温度下降电缆收缩时:

广 SEI at

FL一苻.万

3) 滑移量:

n = a∕B2 +1. QatL2 — B

(C. 4. 4-1)

(C. 4. 4-2)

(D. 4. 4-3)

• 51・

式中:〃——向蛇行弧幅向的滑移量(mm);

B——蛇行弧幅宽(mm);

Q——电缆的线膨胀系数(V0C);

充油电缆取16. 5X1C∏6 ;

交联电缆取20. OXlOY ;

t—温升(°C );

El--电缆弯曲刚性(N ∙ mm2) O

C. 4.5电缆弯曲刚性计算。

1充油铅护套电缆:

EI = 251d3∙5

(C. 4. 5-1)

(C. 4. 5-2)

(C. 4. 5-3)

2充油铝皱纹护套电缆:

E7=14. 4HV

3交联电缆:

EI = ECIc+ElIi+EmIm

式中:&——导体的杨氏模量(N・mm2), —般〉500;

EI——绝缘层的杨氏模量(N・mn?), 一般取400;

Em——金属套的杨氏模量(N・mm2),铝护套一般取10000-

13000;

JC——导体断面次力矩L =苔/ ;

(C. 4. 5-4)

(C. 4. 5-5)

(C. 4. 5-6)

64

Ii——绝缘断面次力矩L = *(洲一出); 64

Im——金属套断面次力矩Im = ⅛ E

O

dc---导体外经(mm);

d∖--绝缘层外径(mm);

dm--金属套外径(mm);

ds--金属套平均外径(mm);

t--金属套厚度(mm) o

表D塑料护套的化学稳定性

|

药剂名称 |

聚氯 乙烯 |

聚乙烯 |

氯丁 橡胶 |

药剂名称 |

聚氯 乙烯 |

聚乙烯 |

氯丁 橡胶 |

|

丙酮 |

X |

O |

△ |

燃料油 |

× |

X |

X |

|

苯 |

× |

O |

× |

石油 |

O |

△ |

O |

|

四氯化碳 |

X |

X |

× |

润滑油 |

△ |

△ |

△ |

|

氯仿 |

× |

X |

× |

润滑脂 |

△ |

△ |

△ |

|

三氯乙烯 |

X |

O |

X |

动物油 |

△ |

◎ |

△ |

|

甲苯 |

× |

× |

× |

植物油 |

O |

O |

O |

|

二甲苯 |

X |

X |

× |

变压器油 |

O |

O |

△ |

|

甲醇 |

O |

O |

O |

硅油 |

O |

O |

O |

|

乙醇 |

O |

O |

O |

氟利昂12 |

O |

O |

O |

|

环己烷 |

X |

O |

× |

杂酚油 |

X |

△ |

× |

|

二硫化碳 |

△ |

△ |

X |

甲酚 |

O |

O |

× |

|

乙烯甘油酯 |

O |

O |

O |

苯酚 |

O |

O |

△ |

|

乙醍 |

× |

△ |

X |

苯胺 |

O |

O |

× |

|

甲醛 |

△ |

O |

△ |

苯二甲酸二辛酯 |

△ |

O |

X |

|

甘油 |

O |

O |

O |

醋酸乙烯 |

△ |

O |

× |

|

己烷 |

△ |

O |

△ |

沥青 |

O |

O |

O |

|

石油醒 |

X |

O |

× |

盐酸(10%) |

◎ |

◎ |

◎ |

|

轻质汽油 |

X |

△ |

X |

盐酸(38%) |

◎ |

◎ |

X |

|

汽油 |

O |

O |

△ |

硫酸(10%) |

◎ |

◎ |

◎ |

|

煤油 |

O |

X |

O |

浓硫酸(发烟) |

× |

X |

× |

续表D

|

药剂名称 |

聚氯 乙烯 |

聚乙烯 |

氯丁 橡胶 |

药剂名称 |

聚氯 乙烯 |

聚乙烯 |

氯丁 橡胶 |

|

硝酸(10%) |

◎ |

◎ |

× |

氯气 |

× |

× |

X |

|

浓硝酸(发烟) |

△ |

× |

× |

过氧化氢 |

O |

O |

× |

|

醋酸(50%) |

◎ |

O |

O |

硫化氢 |

△ |

O |

△ |

|

亚硫酸气 |

◎ |

O |

O |

稀过氧化钠~~ |

O |

O |

O |

|

氨气 |

O |

O |

O |

食盐水 |

◎ |

◎ |

◎ |

|

稀氨气 |

O |

O |

O |

海水 |

◎ |

◎ |

◎ |

|

浓氨气 |

O |

O |

△ |

土壤 |

◎ |

◎ |

◎ |

注:◎表示完全或几乎不受侵蚀,实际上耐受;

。表示受到若干作用,在实用上问题不大;

△表示受到较大作用,不如避免使用;

X表示严重侵蚀,不可使用。

表E-I 35kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数

|

空气中 |

土壤中 | ||||||||

|

环境温度(°C) |

30 |

35 |

40 |

45 |

20 |

25 |

30 |

35 | |

|

缆芯最高 工作温度 (OC) |

60 |

1. 22 |

1. 10 |

1. 0 |

0. 86 |

1. 07 |

1. 0 |

0. 93 |

0. 85 |

|

65 |

1. 18 |

1. 09 |

1. 0 |

0. 89 |

1. 06 |

1. 0 |

0. 94 |

0. 87 | |

|

70 |

1. 15 |

1. 08 |

1. 0 |

0. 91 |

1. 05 |

1. 0 |

0. 94 |

0. 88 | |

|

80 |

1. 11 |

1. 06 |

1. 0 |

0. 93 |

1. 04 |

1. 0 |

0. 95 |

0. 90 | |

|

90 |

1. 09 |

1. 05 |

1. 0 |

0. 94 |

1. 04 |

1. 0 |

0. 96 |

0. 92 | |

注:其他环境温度下载流量的校正系数K可按下式计算:

式中——缆芯最高工作温度(°C);

S——对应于额定载流量的基准环境温度(°C),在空气中取 40°C,在土壤中取250C;

θ2——实际环境温度(°C)。

表E-2不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数

|

土壤热阻系数 (K ・ m∕W) |

分类特征(土壤特征和雨量) |

校正系数 |

|

0. 8 |

土壤很潮湿,经常下雨。如湿度大于9%的 沙土;湿度大于10%的沙-泥土等 |

1. 05 |

|

1. 2 |

土壤潮湿,规律性下雨。如湿度大于7%但 小于9%的沙土;湿度为12%〜14%的沙-泥 土等 |

1. 0 |

续表E-2

|

土壤热阻系数 (K ∙ m∕W) |

分类特征(土壤特征和雨量) |

校正系数 |

|

1. 5 |

土壤较干燥,雨量不大。如湿度为8%〜 12%的沙-泥土等 |

0. 93 |

|

2. O |

土壤干燥,少雨。如湿度大于4%但小于 7%的沙土;湿度为4%〜8%的沙-泥土等 |

0. 87 |

|

3. O |

多石地层,非常十燥。如湿度小于4%的沙 土等 |

0. 75 |

注:本表适用于缺乏实测土壤热阻系数时的粗略分类,对66kV及以上电压电缆线

路匸程,宜以实测方式确定土壤热阻系数。

表E-3 土中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数

|

根 数 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 | |

|

电缆之间 净距(mm) |

100 |

1 |

0. 9 |

0. 85 |

0. 80 |

0. 78 |

0. 75 |

|

200 |

1 |

0. 92 |

0. 87 |

0. 84 |

0. 82 |

0. 81 | |

|

300 |

1 |

0. 93 |

0. 90 |

0. 87 |

0. 86 |

0. 85 | |

注:本表不适用于三相交流系统中使用的单芯电力电缆。

表E-4空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数

|

并列根数 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

S = d |

1. 00 |

0. 90 |

0. 85 |

0. 82 |

0. 81 |

0. 80 |

|

电缆中心距 S=Zd |

1. 00 |

1. 00 |

0. 98 |

0. 95 |

0. 93 |

0. 90 |

|

S= 3d |

1. 00 |

1. 00 |

1. 00 |

0. 98 |

0. 97 |

0. 96 |

注:1 S为电缆中心间距离,d为电缆外径;

2本表按全部电缆具有相同外径条件制定,当并列敷设的电缆外径不同时,疽

值可近似地取电缆外径的平均值;

3本表不适用于三相交流系统中使用的单芯电力电缆。

表F-I全国各地区代表性城市八月份平均地温(°C )

|

地区 |

地面下的深度(m) |

地区 |

地面下的深度(m) | ||||||

|

0. 4 |

0. 8 |

1. 6 |

3. 2 |

0. 4 |

0. 8 |

1. 6 |

3. 2 | ||

|

黑龙江 |

新疆维吾尔自治区 | ||||||||

|

哈尔滨 |

19. 9 |

17. 3 |

12. 2 |

6. 6 |

伊宁 |

23. 4 |

21. 0 |

17. 5 |

14. 1 |

|

鸡西 |

19. 8 |

17. 7 |

14. 8 |

9. 1 |

乌鲁木齐 |

21. 8 |

19. 6 |

16. 1 |

IL 9 |

|

海伦 |

18. 7 |

16. 6 |

10. 0 |

3. 8 |

吐鲁番 |

33. 3 |

30. 3 |

25. 1 |

19. 2 |

|

嫩江 |

15. 8 |

10. 6 |

3. 9 |

一 |

和田 |

25. 7 |

23. 8 |

20. 9 |

16. 4 |

|

吉林 |

甘肃 | ||||||||

|

长春 |

21. 0 |

18. 9 |

14. 5 |

8. 6 |

兰州 |

22. 6 |

21. 1 |

17. 9 |

13. 8 |

|

延吉 |

20. 0 |

17. 0 |

14. 2 |

9. 7 |

平凉 |

19. 3 |

17. 8 |

15. 4 | |

|

辽宁 |

张掖 |

23. 5 |

20. 7 |

17. 4 |

13. 9 | ||||

|

抚顺 |

22. 6 |

20. 8 |

16. 8 |

11. 3 |

宁夏回族自治区 | ||||

|

沈阳 |

22. 8 |

20. 7 |

17. 2 |

12. 4 |

银川 |

22. 4 |

20. 9 |

17. 3 |

12. 6 |

|

鞍山 |

23. 0 |

21. 2 |

17. 8 |

一 |

石嘴山 |

22. 4 |

19. 3 |

15. 7 |

一 |

|

丹东 |

23. 2 |

21. 2 |

18. 2 |

13. 5 |

青海 | ||||

|

营口 |

23. 7 |

21. 7 |

17. 8 |

— |

西宁 |

18. 5 |

17. 1 |

14. 8 |

11. 0 |

|

内蒙古自治区 |

陕西 | ||||||||

|

海拉尔 |

15. 8 |

10. 4 |

6. 4 |

1. 5 |

延安 |

24. 0 |

22. 2 |

19. 2 |

14. 3 |

|

通辽 |

21. 5 |

18. 7 |

13. 7 |

9. 0 |

铜川 |

23. 1 |

22. 5 |

20. 0 |

15. 3 |

|

乌盟(集宁) |

17. 1 |

15. 3 |

11. 9 |

6. 8 |

西安 |

26. 4 |

25. 1 |

22. 4 |

17. 7 |

|

呼和浩特 |

20. 1 |

18. 7 |

14. 2 |

9. 5 |

宝鸡 |

25. 5 |

24. 1 |

21. 3 |

16. 9 |

续表F-I

|

地区 |

地面下的深度(m) |

地区 |

地面下的深度(m) | ||||||

|

0. 4 |

0. 8 |

1. 6 |

3. 2 |

0. 4 |

0. 8 |

1. 6 |

3. 2 | ||

|

河北及周边直辖市 |

建瓯 |

28. 7 |

27. 3 |

25. 1 |

22. 0 | ||||

|

北京 |

25. 0 |

23. 9 |

21. 0 |

16. 3 |

长汀 |

28. 2 |

27. 0 |

25. 2 |

23. 0 |

|

天津 |

25. 4 |

23. 9 |

20. 6 |

15. 2 |

湖南 | ||||

|

保定 |

25. 6 |

24. 1 |

21. 1 |

16. 3 |

长沙 |

29. 4 |

27. 9 |

25. 1 |

20. 9 |

|

石家庄 |

26. 9 |

25. 6 |

23. 5 |

18. 1 |

、江西 | ||||

|

邯郸 |

26. 1 |

24. 7 |

21. 6 |

17. 0 |

南昌 |

31. 0 |

29. 2 |

26. 0 |

21. 9 |

|

山西 |

赣州 |

28. 9 |

27. 7 |

25. 5 |

22. 6 | ||||

|

大同 |

22. 4 |

20. 9 |

18. 2 |

12. 6 |

广西壮族自治区 | ||||

|

太原 |

23. 7 |

21. 4 |

19. 1 |

14. 4 |

桂林 |

29. 0 |

27. 8 |

25. 7 |

22. 4 |

|

山东 |

柳州 |

29. 3 |

28. 5 |

26. 6 |

23. 7 | ||||

|

济南 |

27. 5 |

26. 4 |

23. 9 |

19. 4 |

广东 | ||||

|

青岛 |

24. 6 |

23. 0 |

20. 1 |

16. 3 |

广州 |

30. 8 |

29. 1 |

27. 8 |

25. 5 |

|

昌潍(潍县) |

26. 5 |

24. 7 |

22. 1 |

17. 5 |

韶关 |

29。6 |

28. 4 |

26. 3 |

23. 4 |

|

江苏及周边直辖市 |

汕头 |

29. 7 |

29. 0 |

27. 6 |

25. 1 | ||||

|

上海 |

27. 6 |

25. 9 |

22. 9 |

18. 2 |

海南 | ||||

|

南京 |

28. 0 |

26. 7 |

23. 7 |

18. 8 |

海口 |

29. 6 |

29. 3 |

28. 6 |

27. 6 |

|

徐州 |

27. 1 |

25. 4 |

22. 2 |

17. 2 |

四川 | ||||

|

安徽 |

成都 |

26. 3 |

25. 5 |

23. 8 |

21. 2 | ||||

|

宿县 |

27. 2 |

25. 6 |

22. 4 |

18. 1 |

阿坝 |

15. 1 |

13. 9 |

12. 8 |

9. 7 |

|

浙江 |

甘孜 |

17. 1 |

16. 5 |

14. 9 |

11. 6 | ||||

|

杭州 |

28. 4 |

27. 0 |

24. 2 |

19. 5 |

西昌 |

25. 4 |

24. 5 |

23. 2 |

21. 1 |

|

温州 |

28. 5 |

27. 1 |

24. 1 |

20. 5 |

云南 | ||||

|

衡州 |

29. 2 |

26. 7 |

24. 4 |

20. 6 |

昆明 |

22. 0 |

21. 2 |

19. 8 |

17. 4 |

|

福建 |

华坪 |

25. 6 |

25. 6 |

25. 1 |

一 | ||||

续表F-I

|

地区 |

地面下的深度(m) |

地区 |

地面下的深度(m) | ||||||

|

0. 4 |

0. 8 |

1. 6 |

3. 2 |

0. 4 |

0. 8 |

1. 6 |

3. 2 | ||

|

河南 |

贵州 | ||||||||

|

郑州 |

26. 7 |

25. 3 |

22. 6 |

18. 3 |

贵阳 |

24. 9 |

23. 9 |

22. 2 |

19. 6 |

|

洛阳 |

27. 4 |

26. 0 |

23. 4 |

18. 2 |

遵义 |

25. 8 |

24. 4 |

21. 0 |

18. 4 |

|

信阳 |

27. 0 |

25. 5 |

23. 0 |

18. 5 |

西藏自治区 | ||||

|

湖北 |

索县(索宗) |

13. 3 |

12. 6 |

10. 6 |

7. 4 | ||||

|

汉口 |

28. 5 |

25. 5 |

23. 0 |

18. 5 |

昌都 |

18. 9 |

18. 2 |

16. 3 |

14. 1 |

|

黄石 |

28. 7 |

27. 0 |

24. 3 |

20. 1 |

拉萨 |

17. 2 |

16. 6 |

15. 6 |

一 |

|

日喀则 |

17. 8 |

17. 4 |

16. 2 |

13. 1 | |||||

注:本表摘自《火力发电厂采暖通风除尘设计手册K 1979年,水利电力出版社。

G.1充油电缆需油量的计算

充油电缆需油量的计算见表G. I-Io

表G. 1-1充油电缆需油量的计算方法

|

计算内容 |

需油量(Cm3) |

|

1.每相电缆因负载温 升引起的需油量 |

GC= ∆(9c(€^0 VO ÷ ^eVc. +βsp Vsp ) + 「明口―△"七篷二乂) ] Dn 21n⅛ * ___I DC丿」__ |

|

2.每相电缆因季节性 温差引起的需油量 |

GS = MJ (eoVo+ ecVc + espVsp + e Vi — ɛSVS) L |

|

3.每只压力箱因季节 性温差引起的需油量 |

GPT = Δ^αβ0 Vpτ |

|

4.两只终端头,因季 节性温差引起的需油量 |

GT = 2 MMOVPT |

|

~~5.每相线路的连接 盒,因季节性温差引起 的需油量 |

Gj = ns e()VJ ∆(9a |

|

~~6.每相线路因上述各 种原因引起的总的需油 量____________ |

npτG = Gt + Gs + /2PTGPT+ Gt+Gj |

表中: L——每相电缆长度(Cm);

e。,4,纸,Ym——分别为绝缘油、导体、油道螺旋支撑管、纸

绝缘体以及金属扩套的体积膨胀系数 (l∕oC),见表 G. 1-2;

V。,W, V‰V,K——分别为每ICm电缆的导体内油的、导体 的、螺旋管的、绝缘的以及金属套的体积

(Cm3 /Cm);

△Q,MS——电缆导体和金属套的稳态温升(°C);

△仇——环境温度的季节性变化量(°C);注意此量

对地下土壤和大气是不同的;

Vpt, Vτ, ⅛——每只压力箱,终端盒或连接盒内的油的体 积(Cm3);

仏——每相线路内的连接盒数;

∕7pτ——每相电缆所需压力箱数;

G——每只压力箱供油量(Cm3) O

表G. 1-2 电缆常用材料的体积膨胀系数(1∕°C )

|

材料名称 |

膨胀系数 |

材料名称 |

膨胀系数 |

|

铜 |

5X 1Of |

油 |

75 X 1O f |

|

铝 |

7X 1Of |

纸 |

IoXlOf |

|

铅 |

8. 5X 16「5 |

油浸纸绝缘 |

42. 5X 10一* |

|

钢 |

3. 6XlC)f |

不锈钢 |

3. OX 1() f |

G.2暂态油压计算

G. 2. 1单端供油:

1) 线路任意点的暂态油压:

△R = 士湖—Jxo. 098 (G. 2. 1-1)

2) X = L 时:

△F= 士χo. 098 (G. 2. 1-2)

G. 2.2两端供油

1) 线路任意点的暂态油压:

△R = 士丄湖Z(L — X)X0. 098 (G. 2. 2-1)

2

2) jγ = Jy时:

Li

ΔPo.5l=ξ÷v^L2×O. 098 (G. 2. 2-2)

O

式中:AR--暂态油压(MPa);

a---需油率[cr∏3∕(Cm ∙ s)];

b---油道阻力(g ∙ s/Cm6 );

ʃ———供油装置至任意点长度(cm);

L——供油长度(Cnl)O

G. 2.3 需油率

々=々o 初一Qo 厂a +叫) (G. 2. 3)

式中:a---需油率[cm3/(Cm・s)];

S——单位长度电缆,在单位时间内发生的热量而引起的绝 缘油热胀冷缩量(Cm3/[cm ∙ S ∙ W)];

W--单位长度电缆的发热量(W∕cm);

Ti——电缆芯数;

I——负荷电流(A);

ra——切断负荷电流或投入负荷时导体的交流电阻(Ω∕cm);

Wa--介质损耗(W)。

G. 2.4油道阻力

b = Q. 815 -¾×10~7 (G. 2. 4)

n πr 式中:b---油道阻力[g ∙ s/cm6];

η---绝缘油黏度(Pa ∙ S);

n——油道数;

r--油道内半径(Cm) o

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不 同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,釆用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合・・・・・・ 的规定”或“应按……执行”。

《钢结构设计规范》GB 50017

《电力工程电缆设计规范》GB 50217

《高压配电装置设计技术规定))DL∕T 5352

《电力电缆隧道设计规程))DL∕T 5484

《电缆载流量计算》JB/T 10181

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 5221—2016

代替 DL/T 5221—2005

条文说明

《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221—2016经国 家能源局2016年8月16日以第6号公告批准、发布。

本标准是在《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221-2005的基础上修订而成的,上一版的主编单位是中上海电力设计 院有限公司,主要起草人员是龚尊、朱爱钧、李国征、史传卿、周德 新。

本标准修订过程中,修订组进行了广泛的调查研究,总结了我 国工程建设的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标 准,许多单位和学者进行了卓有成效的研究,为本次修订提供了极 有价值的参考资料。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本 标准时能正确理解和执行条文规定,编制组按章、节、条顺序编制 了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意 的有关事项进行了说明。但是条文说明不具备与标准正文同等的 效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

1 总 贝 IJ ......................................................... ( 71 )

4. 3 直埋敷设 ......................................................(75

4.4保护管敷设 ...................................................(76

4.5隧道敷设......................................................(76

4. 6 电缆沟敷设 ...................................................(79

4.8水下敷设 ......................................................(80

4. 9 垂直敷设 ......................................................(81

4. 10 电缆登杆(塔)................................................(81

5.2 绝缘屏蔽、金属套、铠装、外护套选择 ........................ (84

6.2电缆终端和接头装置类型 ....................................(86

6.4 电缆终端支架...................................................(86

・69.

1.0. ls1.0. 2原总则修改条文。随着国内电网的发展,电缆线路 的使用范围其实从城市逐渐向城郊、工业区甚至农村地区拓展。 本标准界定为“城市电力电缆线路”,并不排除在上述电缆线路拓 展区域的适用性,但本标准不涵盖直流电缆,不涵盖海缆。另外, 随着城市电网的发展,国内城市已经有500kV电缆线路投入运 行,多个特大型城市正在开展500kV电缆线路工程的前期工作。 因此,本标准的适用范围从220kV扩展到50OkVo

2. 0. 1原条文第3. 0. 1条的修改条文。根据国内部分地区的使 用习惯,将预制槽盒方式补充入直埋敷设定义中。

2. 0.2新增条文。增加了对常用术语“构筑物”的定义。

2. 0.3 原条文第3. 0. 2条的保留条文。

2. 0.4原条文第3. 0. 3条的修改条文。根据国内部分地区的运 行习惯,定义中删除了“不通行”。

2. 0.5、2.0. 6 原条文第3. 0. 4条、第3. 0. 5条的保留条文。

2. 0. 7 原条文第3. 0. 6条的修改条文。

2. 0.8新增条文。本标准中回流线定义与国标有一定。国标中 的定义侧重于描述回流线的配置方式和工作原理,本标准中的定 义侧重于描述回流线在电缆线路中所起的主要作用。

2. 0.9-2. 0.11 新增条文。

2. 0. 12-2. 0. 15 原条文第3. 0. 7条〜第3. 0. 10条的保留条文。

2. 0. 16 原3. 0. 11修改条文。定义跟国标统一。 ’

2.0.17〜2.0.19 原条文第3. 0. 12条〜第3. 0. 14条的保留条 文。

2. 0. 20新增条文。

3. 0. 1基本保留原条文第5. 0. 1条。

3. 0. 2原条文第5. 0. 2条的修改条文。

3. 0.3 原条文第5. 0. 3条的修改条文。

3. 0.4原条文第5.0.4条的修改条文。一般情况下隧道埋深远 大于其他管线,且隧道施工、运行、维护都在其内部进行,因此隧道 与其他管线相互影响、干扰较少。隧道一般建设在地下管线密集 的城市中心区域,从实际建设情况来看,避免将隧道平行敷设于其 他管线的正上方或正下方给选线工作增加了的不必要的难度。故 本次修改将隧道排除在“不应平行敷设于其他管线的正上方或正 下方”之外。

3. 0.5原条文第5. 0. 5条的修改条文。

现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217→007年 作了修订,其中电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小 距离作为强制性条文列入。本标准应保证不与国标相冲突,因此 作了相应修订。

3.0. 6 原条文第5. 0. 6条和第5. 0. 7条的合并修改条文。

4. 1 一般规定

4. 1. 1原条文第6. 1. 1条的修改条文。对于500kV电缆,允许 弯曲半径宜根据电缆绝缘及构造特性在本条文基础上,适当留有 裕度。

4. 1. 2原条文第6. 1. 2条的修改条文。

为提高电缆构筑物内空间利用率,一层电缆支架上可能敷设 两回品字型布置的电缆。当内侧回路电缆检修或更换时,需从外 侧回路电缆上部移出,考虑此种情况时,电缆支架的层间距不小于 3D + 50 O

4. 1. 3原条文第6. 1. 3条的修改条文。

根据国内部分城市的工程实践经验,电缆沟、隧道和电缆夹层 内支架离底板最小净距调整至IOmm,不影响电缆的施工和正常 运行。同时,对垂直蛇形敷设时支架离底板最小净距作了补充规 定。

4. 1. 4 原条文第6. 1. 4条的修改条文。

与现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007 一致。由于非开挖式隧道多为圆形,为充分利用圆形断面,降低工 程造价,故考虑非开挖式隧道通道净宽可适当减少至80OmmjB 对于隧道中敷设有220kV及以上电缆时,隧道通道净宽仍宜按 IOOOmm 考虑。

4. L 5、4.1. 6 原条文第6. 1. 5条的修改条文。

4.1.7新增条文。

为保证电缆线路运行的安全性与维护的便利性,有必要将其 与热力管道、易燃气体、易燃液体隔离开。并参照现行国家标准

《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007中相关条文执行。

4.2敷设方式选择

4. 2. 1新增条文。

4. 2. 2 原条文第6. 1. 6条的保留条文。

4. 2.3新增条文。明确了直埋敷设方式适用或者不适用的条件。

4. 2.4新增条文。明确了保护管敷设方式适用的条件。

4. 2.5新增条文。

明确了电缆沟敷设方式不适用的条件。电缆沟由于其盖板不 是完全密封,当化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流时,极易从电缆 沟盖板缝隙中渗入沟内,破坏电缆。

4. 2.6新增条文。

明确了隧道敷设方式适用的条件。500kV电缆线路一般均 为重要线路。在隧道内敷设,一方面可以提高其安全可靠性,另一 方面也便于运行维护。同时,隧道内空间相对宽裕,辅助设施相对 完备,为今后线路的可能进行的智能化改造也创造了良好的条件。

4.3直埋敷设

4. 3. 1原条文第6. 2. 1条的修改条文。当电缆位于行车道下时, 考虑到机动车的影响,应加大埋深。

4. 3.2原条文第6. 2. 2条的修改条文。修改条文明确了直埋敷 设时细砂或土的铺设厚度和保护板的最小宽度。当电缆敷设于预 制槽盒时,为防止在施工和运行过程中槽盒底部对电缆造成损伤, 在敷设电缆前,应先在槽盒内垫厚度不小于IOOmm的细砂或土。

4. 3.3原条文第6. 2. 2条的修改条文。

直埋敷设时,在保护板或槽盒盖上层应全线铺设醒目警示带, 在警示带上标有“高压电缆”、“高压危险”等字样,以便在日后开挖 时起到警示作用。

根据广东地区的经验,在电缆转弯、接头、进入建筑物等处及

・75・ 直线段每隔一定间距应设置明显的方位标志或标桩。当电缆直埋 于道路下时,在路面每IOm〜30m设方位标志;在绿化带或泥土 路段等其他地方,每IOm-30m设标桩。兼顾到其他地区,修改 条文规定方位标志或标桩的间距不宜超过50mo

4.3.4 原条文第6. 2. 3条的保留条文。

4.4保护管敷设

4. 4. 1原条文第6. 3. 1条的修改条文。

3现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007 中表5. 3. 5规定了直埋电缆与电缆、管道、构筑物的容许最小距 离。对于保护管敷设,可参照其中电缆穿管情况下的容许最小距 离。

6考虑到保护管设计中可采用多种技术手段抗地基沉降,本 标准不再统一要求通过地基不稳定地段的保护管用钢筋混凝土做 全线加固。

4. 4. 2 原条文第6. 3. 2条的修改条文。

将工井的排水坡度与电缆沟、隧道保持一致,调整为0.5%O 4.4.3〜4.4.5 原条文第6. 3. 3条〜第6. 3. 5条的保留条文。

4.5隧道敷设

4. 5. 1原条文第12. 1. 8条的修改条文。

电缆隧道路径选择中应满足现行国家标准《城市工程管线综 合规划规范》GB 50289-1998及各专业管线现行有关规范中的相 关要求。表4.5.1中规定了基于采用不同工法时,为保证电缆隧 道与相邻建(构)筑物及管线安全所需的最小间距。如今电缆隧道 修建多为地中推进的构建方式,如盾构法、顶管法,均会对周围土 体有一定挤压。借鉴日本规范、上海地铁工程实践,盾构隧道与相 邻建(构)筑物及管线的净距一般不宜小于隧道外轮廓直径。《给 排水工程顶管技术规程))CECS 246—2008规定:“空间交叉管道 的净间距,钢管不宜小于0. 5倍管道外径,且不应小于1. Om;钢筋 混凝土管和玻璃纤维增强塑料夹砂管不宜小于1倍管道外径,且 不应小于2m”。

4. 5.2新增条文。

电缆隧道截面确定时应按电网远期规划并预留适当裕度,同 时随着近年来电缆隧道内附属设施,如:低压供电、照明、通风、排 水、消防、监控等系统的不断完善,在截面选择时也应一并考虑。

1考虑到部分非开挖隧道断面为圆形,故没有采用隧道净高 而是采用通道净高。电缆隧道应保证通行,条件不允许时,隧道局 部段容许适当降低至半通行高度,但从安全角度考虑仅适用于短 距离。

4.5.3 原条文第12.1.2条的保留条文。

4.5.4新增条文。

电缆隧道属地下工程,应按照现行国家标准《地下工程防水技 术规范》GB 50108-2008进行防水设计,并根据使用要求做到合 理定级、方案可靠、施工简便、耐久适用、经济合理。

4. 5.5原条文第6. 4. 3条的修改条文。考虑到国内不同地区的 电压等级序列,本条文适用的电压等级下限从IlokV调整到 6βkVo

4.5. 6原条文第6. 4. 4条的修改条文。

4. 5.7新增条文。

本条文主要是考虑如下几方面的因素:①当隧道内电缆发生 火灾时,避免低压电缆影响高压电缆,以免扩大事故范围。②一般 情况下,电压等级高的电缆的弯曲半径大于电压等级低的电缆的 弯曲半径,将电压等级高的电缆敷设于下层,利于电缆的弯曲引 上。③由于电压等级高的电缆的电磁场强度较电压等级低的电缆 高,将电压等级高的电缆敷设于隧道下层,以改善电缆与运行检修 环境。

4.5.8新增条文。

为避免电缆蠕动对中间接头的损害,在中间接头的两侧应用 夹具对电缆进行刚性固定,固定次数应根据计算出的电缆末端推 力确定。

4.5.9、4.5.10 原条文第12. 1. 6条、第12. 1. 7条的保留条文。

4. 5. 11原条文第12. 1. 4条的修改条文。

除对安全孔间距规定外,增加了便于工作人员日常运行、维护 的规定,与现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 一致。

4.5. 12 原条文第12. 1. 5条的修改条文。

取消原条文中考虑附属设施安装空间的条文。增加“作业人 员进出口宜结合隧道工井设置,露出地面部分的建筑设计应与当 地市容景观协调”的规定。

4.5.13新增条文。

城市非开挖电缆隧道一般埋深较大,相应竖井较深,为便于日 常维护巡视时作业人员上下,特作此规定。

4.5. 14 原条文第12. 2. 1条和第12. 2. 2条的修改条文。

增加了综合管廊接口的规定。

4.5. 15原条文第12. 3. 1条〜第12. 3. 7条的修改条文。

1增加了对配电线路接地方式、保护的相关要求。

2本款条文说明如下:

1) 防范灯具受潮而短路,并考虑到隧道内灯具安装高度较低, 灯具容易因电缆施工等原因受到机械破坏,因之应采用防潮防爆 型灯具,并明确规定了在隧道内照度计算点的最小照度和平均照 度。

2) 为防范在隧道内的照明配线发生故障导致全隧道内失去照 明的安全对策。考虑到人员进出隧道能方便地控制灯具照明,照 明灯开关采用双控开关,并设置在每个隧道人员进出口位置。

3) 考虑到电缆隧道的敷设条件,可采用防火槽盒敷设导线。

3新增对通风、排水系统的要求。

4本款条文说明如下:

1) 参照现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规 范》GB 50736—2012对排风温度提出要求。

2) 为防范在隧道内的照明配线发生故障导致全隧道内失去照 明的安全对策。考虑到人员进出隧道能方便的控制灯具照明,照 明灯开关采用双控开关,并设置在每个隧道人员进出口位置。

3) 对风机系统启动条件进行明确。

5本款条文说明如下:

1) 考虑到盾构隧道的坡度一般较小,故将排水沟沟底坡度适 当放小到与隧道坡度相同。

2) 补充对盖板或铁篦子进行要求,以防止人员扭伤。

3) 考虑到目前对电力辅助运行系统的智能控制要求逐步提 高,对水位报警提岀要求,报警信号传至电力隧道的运行单位。

4) 参照现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014—2011 对集水坑的容积进行要求,但考虑到隧道内积水危害较小,且设置 大容积集水坑在施工中的难度,将集水坑容积进行减小。

7本款条文说明如下:

1) 对照隧道行标修改。

2) 新增接地网使用截面应进行热稳定校验,参见现行国家标 准《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065—2011。

4.6电缆沟敷设

4. 6.1原条文第6. 5. 1条的修改条文。鉴于目前部分电缆沟深 度已大于1. 5m,修改条文删除了原条文中“沟深不宜大于1. 5m” 的规定。

4. 6.2 原条文第6. 5. 2条的修改条文。

4. 6.3新增条文。回填细砂或土能起到防火、防盗和防止外力损 伤等作用。

4. 6.4原条文第6. 5. 3条的修改条文。电缆沟中回填的细砂或 土能对电缆起到固定和支持的作用,可不再考虑电缆的固定和热 伸缩对策。

4. 6.5原条文第6. 5. 4条的修改条文。

城市电缆沟主要沿道路走线,根据现行行业标准《城市道路设 计规范》CJJ 37—90第5.2.1条之规定,“道路最小纵坡度应大于 或等于0. 5%,困难时可大于或等于0. 3%,遇特殊困难纵坡度小 于0.3%时,应设置锯齿形偏沟或采取其他排水措施”,只要电缆 沟与道路平齐即可基本满足0. 5%纵向坡度的要求。同时与现行 国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007第5. 5. 5条 之规定保持一致,修改条文规定电缆沟的纵向排水坡度不应小于 0. 5⅜o

4. 6.6新增条文。对于盖板下沉式的电缆沟,考虑到电缆敷设及 运行维护和检修的方便,沿线每隔一定距离设1处检修人孔。人 孔间距设置可参照现行国家标准《电力工程电缆设计规范》 GB 50217—2007中相关条文,即在工业性厂区或变电站内间距不 宜大于75m,在城镇公共区域不宜大于20OmO

4.7桥梁敷设

4.7. 1 原条文第6. 6. 1条的修改条文。

增加“电缆不得明敷在通行的路面上”,和现行国家标准《电力 工程电缆设计规范》GB 50217—2007 一致。

4. 7.2原条文第6. 6. 2条的保留条文。

4. 7.3原条文第6. 6. 3条的修改条文。考虑到国内不同地区的 电压等级序列,本条文适用的电压等级下限从IIOkV调整到 6βkVo

4.8水下敷设

4. 8. 1、4.8.2 原条文第6. 7. 1条、第6.7.2条的修改条文。

将“水下电缆不得敷设••••••”修改为“水下电缆不宜敷设•・・•・・”, 随着经济发展,电缆走廊日益紧张,不排除水下电缆不得不敷设在 码头、渡口等地带的情况,故本规定将“不得”改为“不宜”,也和现 行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007中的规定 一致。

水下电缆的埋深是从安全防护和实现的投资两方面综合考虑 的。本条款拟定的埋设规定,是指在条件许可时的要求。如果指 望靠过分增大埋深来适应船舶任意投锚,显然是不合理的。对于 锚害的防范,主要由本标准第4. 8. 8条制约”。

4. 8.3原条文第6. 7. 3条的修改条文。

将“水下电缆相互间严禁交叉・••・・•”修改为“水下电缆平行敷 设时相互间严禁交叉・••・・•”,明确电缆严禁交叉时的条件为平行敷 设。

4. 8.4原条文第6. 7. 4条的修改条文。与国标统一。

4. 8.5原条文第6. 7. 6条、第6. 7. 7条的保留条文。

4. 8.6原条文第6.7.7条的修改条文。调整了部分措辞。

4. 8.7原条文第6.7.8条的保留条文。

4.9垂直敷设

4. 9. 1.4. 9. 2 原条文第6. 8. 1条、第6. 8. 2条的保留条文。

4.10电缆登杆(塔)

4. 10. 1原条文第6. 9. 1条的修改条文。本条文不再强调电缆登 杆(塔)与架空线的连接方式。

4. 10. 2、4.10. 3 原条文第6. 9. 2条、第6. 9. 3条的保留条文。

4.11电缆终端站(场)

4.11.1原条文第6.10.1条的修改条文。根据国内电压等级情 况,将终端站(场)适用的电压等级下限进一步降低到6βkVo根 据国内各个地区表述方式习惯,将“电缆终端站”改为“电缆终端 站(场)”。

4.11.2.4.11.3新增条文。参照现行行业标准《变电站总布置设 计技术规程》,对终端站的设计标高,排水等提出了要求。有利于 进一步提高电缆终端站的安全运行水平。

4. 11.4原条文第6. 10. 2条的修改条文。现行行业标准《高压配 电装置设计技术规定WL/T 5352—2006中第8. 1节规定了变电 站布置中的各项最小安全净距要求。终端站布置根据不同电压等 级,不同布置方式,参照执行。

4. 11.5.4. 11.6 原条文第6. 10. 3条、第6. 10. 4条的修改条文。 根据国内各个地区表述方式习惯,将“电缆终端站”改为“电缆终端 站(场)”。

5. 1 一般规定

5. X. 1新增条文。

增加了原则性的要求即电缆线路的设计需考虑电缆线路的预 期使用功能。我国的经济快速增长,特别是在一些开发区、新城区 的建设过程,出现了对电缆线路预期负荷估计不足而导致的新电 缆线路建成后短时间内就不能满足负荷要求,而不得不进行重复 建设,双回路并联以满足供电要求等情况。

5. 1.2原条文第7. 1. 1条的修改条文。

由于电压等级由以前的220kV扩展到500kV,增加了 330kV 和500kV电缆的额定电压和冲击耐受电压的描述。根据IEC标 准对330kV及以上电力电缆应进行操作冲击电压试验,因此增加 了 330kV和500kV电缆的操作冲击绝缘水平的描述。

按我国电力行业标准《高压电缆选用导则》DL 401—2002定 义,电力电缆及其附件的额定电压以UJU(Um)表示。其中,U°为 电缆及附件设计所采用的导体对接地屏蔽或金属套间的工频电 压,其值与系统相对地电压有关,但非相电压。在中性点有效接地 系统,U°相当于系统相电压,在中性点非有效接地系统,U°则应高 于系统相电压,在允许单相接地较长时间运行的中性点非有效接 地系统,Uo应取系统的线电压。

电力电缆标准规定,对电缆绝缘施加工频试验电压均以U。的 倍数表示。应按电力系统中性点接地方式和单相接地故障时 非故障相电压升高,以及系统接地故障排除的时间合理选择。

3按照电缆外护套雷电冲击耐受水平是根据主绝缘雷电冲 击耐受电压的方式描述了外护套雷电冲击耐受电压值的选择。

5. 1.3原条文第7. 1. 2条的修改条文。考虑到国内不同地区的 电压等级序列,本条文适用的电压等级下限从IIOkV调整到 6βkVo

5.2绝缘屏蔽、金属套、铠装、外护套选择

5. 2. 1原条文第7. 2. 1条的修改条文。

在城市电缆线路中330kV和500kV电缆出于线路的重要性 和成本考虑,主要以隧道形式敷设为主,因此在相应的敷设条件下 的电缆电压等级由220kV扩展到50OkVO而在城市电缆线路中 尚未出现直埋、桥梁和水底敷设的500kV电缆线路,因此此次在 这些敷设方式下暂不扩展到50OkVO此外,对水底单芯电缆,强 调采用非磁性金属带。

5. 2. 2-5. 2. 5 原条文第7. 2. 2条〜第7. 2. 5条的保留条文。

5.2.6新增条文。

5.3 电缆导体

5.3. 1原7. 3. 1条的修改条文。对于6βkV及以上电缆,宜按电 缆线路全寿命周期费用最小来选择电缆截面。同时校核该电缆在 输送最大负荷时,不超过导体最高允许温度;校核电缆导体的短路 热容量是否达到系统要求值;校核电缆末端的电压降是否超过允 许范围。

5.3.2 原条文第7.3.2条的保留条文。

5.3.3 原条文第7. 3. 3条的修改条文。

对电缆导体最高允许温度做了相应的调整。由“正常运行时 最高允许温度”改为“额定负荷时”相应的温度做适当的增加(交联 聚乙烯电缆温度除外)。并对铝芯电缆短路允许最高温度做了备 注说明。

与现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007 统一,隧道(无通风)或电缆沟情况的环境温度选取原则变更为最 ・84・

热月的日最高气温平均值另外加50Co当数量较多的导体温度大 于70°C的电缆敷设于未安装机械通风的隧道、竖井时,应计入对 环境温升的影响,不能直接采取仅加5oCo

5.3.4、5.3.5 原条文第7. 3. 4条、第7. 3. 5条的保留条文。

6.1 一般规定

6.1. 1原条文第8. 1. 1条的保留条文。

6.1.2原条文第8.1.2条的修改条文。修改了措辞。爬电比距 按统一爬电比距表述。

6. 1. 3 原条文第8. 1. 3条的修改条文。考虑到国内不同地区的 电压等级序列,本条文适用的电压等级下限从IIokV调整到 6βkVo

6.2电缆终端和接头装置类型

6. 2.1原条文第8. 2.1条的修改条文。考虑到国内不同地区的电 压等级序列,本条文适用的电压等级下限从HOkV调整到66kVo 6.2.2、6.2.3 原条文第8. 2. 1条、第8. 2. 3条的保留条文。

6.3电缆终端和接头的结构型式

6.3.1、 6.3.2 原条文第8. 3. 1条、第8. 3. 2条的保留条文。

6.4电缆终端支架

6. 4. 1原条文第8. 4. 1条的修改条文。

增加了 330kV和500kV的室外配电装置的安全净距,并提 出了高海拔修正的要求。电缆终端支架是电缆终端的支承装置。 电缆终端端部的金属部件(含屏蔽罩),在不同相导体之间和各相 导体对地之间的距离,要依赖于电缆终端支架。因此,必须对终端 支架的高度、间距作出明确规定,同时终端支架必须具有对电缆终 端及其临时荷重的承载能力,并有一定裕度。

・86・

表6.4.1室内外配电装置的安全净距的数值,根据现行国家 标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-201OO

6. 4. 2、6.4.3 原条文第8. 4.2条、第8. 4. 3条的保留条文。

6.5过电压保护

6.5. 1-6.5. 3 原条文第8. 5. 1条〜第8. 5. 3条的保留条文。

7. 0. 1原条文第10. 0. 1条和第10. 0.2条的修改条文。

1正常运行时的3芯电缆金属套的感应电压几乎等于零,但 在系统中发生短路时由于3相磁感应不平衡就会在金属套内出现 很高的感应电压甚至将外护套绝缘击穿,因此3芯电缆的线路至 少应在其两端实施直接接地。

2实际运行中已经发生了多起误以为电缆经电压限制器接 地是有效接地方式而导致的电缆故障,因此本条款着重强调了电 缆金属屏蔽(金属套)在线路上至少有一点直接接地的要求,明确 了在采取安全措施后,任一点非直接接地处的正常感应电压允许 最大值由原来IOOV放宽至300Vo这样在保证人身安全的前提 下,增加了电缆长度,同时减少了线路中接头的数量,提高了运行 可靠性。

4在水底深处无法实施金属套交叉互联。此外,交叉互联各 段连接不再强调采用绝缘接头,电缆金属层实施绝缘分隔以取代 绝缘接头,今年在国内外已成功实践。

7.0.2、7.0.3 原条文第10.0.2条的修改条文。

将回流的配置原则的表述方式与现行国家标准《电力工程电 缆设计规范》GB 50217—2007统一。

7. 0.4,7. 0.5原条文第10. 0.3条、第10. 0.4条的保留条文。

8. 0. 1原条文第11. 0. 1条的修改条文。

删除了施工作业时附加荷重一般按IkN考虑的条文,附加荷 重应按工程实际情况计算。

8. 0. 2原条文第11. 0. 2条的修改条文。

删除了蛇形敷设节距部位釆用均采用挠性固定的规定。蛇形 敷设的固定方式按条文第4. 5. 6条执行。

8. 0.3 原条文第11.0.3条的修改条文。

与现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007 统一,增加了“未含金属套、铠装的全塑小截面电缆”的电缆种类, 35kV以上高压电缆支架的垂直间距从150OnIm增加到300Ommo 强调了垂直蛇形敷设不受此条文限制。

9.1 一般规定

9.1. 1新增条文。

9. 1.2新增条文。

9.2阻燃电缆选用

本节为原条文第13. 1节的保留条文。

9.3变电站电缆通道和电缆夹层的防火设计

9. 3. 1原条文第13. 2. 1条的修改条文。

3考虑到电缆敷设时,很难避免重叠交叉的情况,故将原条 款中该方面的限制取消。

9.3.3新增条文。根据《国家电网公司十八项重大反事故措施》, 增加了对电缆接头布置的限制措施。

9.3.4.9. 3.5 新增条文。根据现行国家标准《火力发电厂与变电 站设计防火规范》GB 50229—2006,增加对变电站内电缆防火设 计的相关要求。

9.4电缆隧道、电缆沟和竖井的防火设计

本节为原条文第13. 3节的保留条文。

10. 0. 1原条文第9. 0. 1条的修改条文。

5将“有铜带径向加强”的铅护套电缆的最高允许工作油压 和允许最高暂态油压分别修改为0. 30MPa和0.45MPaO主要基 于以下考虑:目前国内充油电缆使用越来越少,大部分充油电缆用 于220kV及以上重要的电缆线路,标准应就高不就低;修改后“有 铜带径向加强”与“有铜带径向和纵向加强”的铅护套电缆的最高 允许工作油压和允许最高暂态油压均和现行国家标准《电力工程 电缆设计规范》GB 50217-2007中关于重要回路充油电缆的相关 条文一致。

10. 0.2-10. 0.4 原条文第9. 0. 2条〜第9. 0. 4条的保留条文。

新增章节。

・92・