UDC

中华人民共和国国家标准

P GB 51401 — 2019

电子工业废气处理工程设计标准

Standard for design Of electronic industry emissions treatment engineering

2019 - 11 - 22 发布 2020 - 04 - 01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 眸厶岩布 国家市场监督管理总局狀口夂伸

Standard for design Of electronic industry emissions treatment engineering

GB 51401 - 2019

主编部门:中华人民共和国工业和信息化部 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2 。2 0 年 4月 1日

2019北 京

2019年第321号

现批准《电子工业废气处理工程设计标准》为国家标准,编号 为GB 51401—2019,自2020年4月1日起实施。其中,第3.0.3、 3. 0. 6⑴、3. 0. 8.3. 0. 10、3. 0. 17条(款)为强制性条文,必须严格 执行。

本标准在住房和城乡建设部门户网站(WWw. mohurd. gov. Cn) 公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划岀版 社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2019年11月22日

-lɪ. -ɪ-

刖 言

本标准是根据住房和城乡建设部《关于印发<2013年工程建 设标准规范制订、修订计划〉的通知》建标〔2013〕6号的要求,由工 业和信息化部电子工业标准化研究院、中国电子工程设计院有限 公司会同有关单位共同编制完成。

在标准编制过程中,编写组根据我国的集成电路(IC)、薄膜 晶体管液晶显示器(TFT - LCD)以及新型有机发光显示器 (OLED)为代表的电子工厂生产过程中使用的化学品种类及废气 污染因子排放的实际情况,进行了广泛的调查研究,收集了有关电 子工厂废气污染因子的种类和设计处理要求,认真总结实践经验, 同时考虑我国目前生产的现状,参考国外有关的规范标准,广泛征 求了全国有关单位与个人意见,最后经审查定稿。

本标准的主要技术内容是:总则、术语、基本规定、工艺及工艺 设备、碱性废气系统、酸性废气系统、挥发性有机物废气系统、特种 废气系统、除尘系统、电子玻璃窑炉废气系统、事故通风、电气设 计等。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解 释,由工业和信息化部负责日常管理,由中国电子工程设计院有限 公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请 寄至中国电子工程设计院有限公司《电子工业废气处理工程设计 标准》管理组(地址:北京市海淀区西四环北路160号,邮编: 100142,传真:010-88193999,邮箱:yandong@Ceedi. Cn) O

本标准主编单位:工业和信息化部电子工业标准化研

究院

中国电子工程设计院有限公司 本标准参编单位:世源科技工程有限公司

信息产业电子第十一设计研究院科技 工程股份有限公司

清华大学 同济大学

上海电子工程设计研究院有限公司 上海华懋环保节能设备有限公司 奥意建筑工程设计有限公司 北京京东方光电科技有限公司 深圳市华星光电技术有限公司 三星工程建设(上海)有限公司 北京康肯环保设备有限公司 上海华力微电子有限公司

中国电子科技集团第五十五研究所 应用材料(中国)有限公司

中国电子系统工程第四建设有限公司 天津市武清区环境工程设备有限公司 苏州艾特斯环保设备有限公司

爱美克环保工业(武汉)有限公司 东莞兆能环境科技有限公司

中国电子系统工程第二建设有限公司 上海盛剑环境系统科技有限公司 唐纳森(中国)贸易有限公司 上海点夺电子科技有限公司

|

本标准主要起草人员:秦学礼 肖红梅 江元升 |

莫金汉 |

|

阎冬羌宁陆崎 |

徐刚 |

|

杜宝强赵海生湛云忠 |

李杨 |

|

吴新何菁李朝英 |

永井勇 |

林云韩科勇颜登通曹布霖 云希康 邱会东 黄桂超 张作保 巫曼曼蒋磊张伟明丁宏伟 钟平

本标准主要审查人员:刘俊杰任兆成 丁 杰阎宇宏

刘强王素英李坚明慧玲 张利群

4. 1 一般规定..........................•............................( 12 )

5.4风管及附件 ...................................................(16

6.2氮氧化物、高浓度酸及电镀废气 ..............................(17

7.2废气收集、排风管道系统.......................................(20

8.2烷类尾气处理系统 .............................................(26

8.4其他特种尾气处理系统 ....................................... ( 28 )

附录A电子工业常用高毒物品的立即危害生命和健康

ContentS

6. 2 NitriC oxide, high COnCentratiOn acid and electroplating

exhaus ......................................................... (

7. 4 PrOCeSS equipment ............................................. ( 22

11.2 SyStem design and PUrifying harmful gas .................. ( 41

12. 2 IJghtning PrOteCtiOn and earthing ........................... ( 44

APPendiX A ImmediateIy dangerous to Iife Or health Of

high toxic SUbStanCeS in electronic industry...... ( 46

EXPIanatiOn Of WOrding in this Standard ..................... ( 47

LiSt Of quoted StandardS .......................................... ( 48

AdditiOn: EXPlanatiOn Of PrOViSiOnS ........................... ( 49

1. o. 1为在电子工业废气处理工程设计中贯彻执行国家的有关 法律、法规和规定,规范工程的设计内容和深度,提高工程的设计 水平,达到保护环境、节约能源与资源、技术先进、经济合理、保证 设计质量和安全的要求,制定本标准。

1.0.2本标准适用于新建、改建、扩建的电子工业废气处理工程 设计。

1. 0. 3电子工业废气处理工程设计除应符合本标准外,尚应符合 国家现行有关标准的规定。

2. 0. 1 封闭箱体 enclosure

实体的结构物,用于区隔具有排风设施的空间与其他有或无 排风设施的空间。

2. 0. 2 设备排风静压 exhausting StatiC PreSSUre Of equipment

需排风设备封闭箱体内外两侧的压差,即设备封闭箱体内压 力与设备所处环境压力之差,通常为负值,单位为PaO

2. 0. 3 不相容 incompatible

化学物质经由非故意的结合,可能产生剧烈的反应或无法控 制的状况,其释放的能量可能引起危险。

2. 0. 4 局部排风 IoCaIeXhaUSt

局部排风的工作原理是在污染源或其邻近处捕集污染物,并 将其排至外界环境,通常会经过空气净化或污染因子破坏的处理 装置。

2. 0. 5 酸性废气 acid COntanIinated exhaust

企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的酸性污染物气 体的总称,通常溶于水中会发生反应,形成弱酸,包括二氧化硫、硫 化氢、氟化物、氯、氯化氢、磷酸、硝酸、硫酸等。

2. 0. 6 碱性废气 alkaline COntaminated exhaust

生产工艺过程中产生的碱性污染物气体的总称,通常能与酸 作用生成盐类化合物,包括氨、胺类化合物、氢氧化钠等。

2. 0. 7 特种废气 SPeCial Contaminated exhaust

电子产品生产过程中化学气相淀积、扩散、外延、离子注入、干 法刻蚀等工艺设备散发的含有毒性、腐蚀性、氧化性、自燃性、可燃 性、惰性等物质的废气。

2. 0. 8 全氟化合物 PernUOrOCOmPOUndS(PFCS)

电子工业生产过程中化学气相淀积、干法刻蚀等工序使用的 具有高全球变暖潜能(GWP)的氟化合物,包括全氟化合物和氢氟 碳化物(HFCs),如四氟化碳(CF4)、六氟乙烷(C2F6)、八氟丙烷 (C3F8).八氟环丁烷(c-C4F8).三氟化氮(NF3)、六氟化硫(SF6)和 三氟甲烷(CHF3)o上述的全氟化合物和氢氟碳化物在工业界统 称为全氟化合物。

2. 0. 9 立即危害生命和健康浓度 immediateIydangerOUStO

Iife and health(IDLH)

对生命产生即刻危害,并对健康造成不可逆的不良影响的环 境浓度,或使人降低逃生能力的环境浓度。

2. 0. 10 限流阀 restricted-flow orifice

置于气瓶阀体内,把最大流量限制在一定范围内的装置。

2. 0. 11 挥发性有机物 VoIatile OrganiC COmPOUndS(VOCS)

沸点在50C〜250。C间,温度293. 15K时蒸汽压大于或等于 0. OlkPa,或者能够以气态分子的形态排放到空气中的所有有机 化合物,但不包括甲烷。

2. 0. 12 尾气处理设备 POint-Of-USe abatement(POU)

安装在工艺生产设备附近,并对其排出的尾气进行处理的设 备,通常也称排风预处理设备或就地尾气处理设备。

2. 0. 13 中央废气处理系统 CentraliZedabatementSyStem

通常位于废气系统的末端,在废气排入大气前对其所含的特 定污染因子做最终的消减处理,并达到规定的排放浓度或标准的 处理系统。

2. 0. 14 转轮浓缩系统 rotor-concentrator SyStem

挥发性有机物废气通过转轮的吸附区域后,其污染因子能被 有效地吸附于转轮的吸附材料中,并在转轮的脱附区域被小流量 高温空气脱附,使低浓度、大风量挥发性有机物废气浓缩为高浓 度、小风量的挥发性有机物废气的系统。

2. O. 15 蓄热氧化系统 regenerative thermal OXidiZing SyStem

通过蓄热床吸收高温烟气的热量,并预热未经处理的低温废 气,吸热升温后的废气通过高温裂解破坏其污染因子结构的系统。

2. 0. 16 填料洗涤式废气处理设备 PaCked-bed SCrUbber

经由填料增加气液废气接触面积的废气处理设备,包括本体、 填料层、除雾层、循环喷淋系统、循环泵、储液槽及控制系统等的废 气处理设备,通常分为水平式和垂直式。

2. 0. 17 压入式废气处理系统 blow-through abatement SyStem

风机位于废气处理设备气流上游,废气处理设备相对于所处 环境为正压的处理系统。

2. 0. 18 吸入式废气处理系统 drawing OUt abatement SyStem

风机位于废气处理设备气流下游,废气处理设备相对于所处 环境为负压的处理系统。

2. 0. 19 吹吸式废气处理系统 blow-draw abatement SyStem

废气处理设备的进、出口均设置风机,废气处理设备相对于所 处环境为微负压或微正压的处理系统。

2. 0. 20 时间加权平均容许浓度 PermiSSibIe concentration

time Weighted average (PC-TWA)

以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触 浓度。

2. 0. 21 短时间接触容许浓度 PermiSSible concentrationshort term exposure Iimit(PC-STEL)

在遵守PC-TWA前提下容许短时间(15min)接触的浓度。

2. 0. 22 最高容许浓度 maXimUlTI allowable COnCentratiOn (MAC)

工作地点空气中有害物质不应超过的浓度。

3. 0. 1产生有害物质的工艺生产设备,宜采用自动化,并应采取 密闭、隔离和负压操作措施。对生产过程中不可避免放散的有害 物质在排放前,应釆取净化处理措施,并应达到有关污染物排放 标准。

3. 0.2排风系统应按废气种类和不相容原则设置。

3. 0.3下列情况之一时,应单独设置排风系统:

1不同排风点不同的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸;

2混合后能产生或加剧腐蚀性或毒性;

3混合后易使蒸汽擬结并聚积粉尘;

4散发极毒和剧毒物质的房间和设备;

5排风中含有燃烧爆炸性气体。

3. 0.4当排风点需求压力相差250Pa以上,且所需压力绝对值 的较大值出现在系统后三分之一管路时,宜分别设置排风系统。

3. 0.5排气系统宜按照最大产能时的各工艺设备排气量计算,并 据此确定废气处理系统的风量和排风管尺寸。

3. 0. 6排风系统设计应符合下列规定:

1含有燃烧爆炸性物质的局部排风系统应按物理化学性质 采取相应的防火防爆措施;

2排风中污染物浓度或排放速率超过国家和地区污染物排 放标准时,应进行净化处理。

3. 0. 7排除有燃烧爆炸性危险物质的排风系统风量应经计算确 定,并应符合下列规定:

1釆用局部排风系统时,其风量应按在正常运行和事故情况 下风管内燃烧爆炸性危险物质的浓度不大于爆炸下限的50⅝

计算。

2有燃烧爆炸性区域的排风量,应符合现行国家标准《爆炸 危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

3. 0. 8废气处理系统的设备符合下列条件之一时,应釆用防爆型: ɪ直接布置在爆炸危险性区域内时;

2排除、输送或处理有甲、乙类物质,其浓度为爆炸下限 10%及以上时;

3排除、输送或处理有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维物质,其 含尘浓度为其爆炸下限的25%及以上时。

3. 0.9当排风中含有的燃烧或爆炸危险物质可能出现的最高浓 度超过爆炸下限值的10%时,废气处理系统的设备、风管和配件 应符合下列规定:

1风管和配件应采用金属材料制作;

2设备和风管均应采取防静电接地措施;

3当风管和配件的法兰密封垫或螺栓垫圈采用非金属材料 吋,应釆取法兰跨接措施。

3. 0.10有爆炸危险厂房内的排风风管,严禁穿过防火墙和有爆 炸危险的车间隔墙。

3. 0.11含有有毒有害物质或含有爆炸危险性物质的局部排风系 统,其排出的气体应排至建筑物的空气动力阴影区和正压区外。

3. 0.12当风管内可能产生凝结水或其他液体时,风管设计应符 合下列规定:

1排风管道应设置不小于0.5%的坡度;

2风管的低点应设置观察检修口;

3风管的低点和排风机的底部应设排液装置,有毒、有害的 冷凝液应排至相应的废水管网中;

4排风管的结构及连接方式应釆取防液体渗漏措施。

3. 0.13填料洗涤式废气处理设备的设置应符合下列规定:

1 断面风速宜小于2. 5m∕so

2填料厚度应经计算确定,但不应小于I. 2mo

3喷淋液循环量应取下列两项的较大值:

1) 保证每IOoOnI3/h废气量不小于1. 5m3∕h;

2) 保证每平方米填料面积不小于15m3∕ho

4空塔滞留时间宜大于Is。

5对每种污染物最低净化效率应根据排气筒高度、排放速率 等计算确定,且不应低于《环境保护产品技术要求工业废气吸收 净化装置》HJ/T 387的有关规定。

6严寒地区应设置在室内,寒冷地区宜设置在室内。

7有冻结可能时,应采取防冻措施。

8补水不宜釆用纯水制备系统的反渗透浓水。

9排水应接至相应的废水管网中。

3. 0. 14排风中含有有毒有害物质时,不应采用压入式废气处理 系统;排风中含有挥发性有机物污染因子时,宜采用吹吸式废气处 理系统。

3. 0.15酸、碱、挥发性有机物废气处理设备的压力损失不应大 于 IOOOPaO

3. 0.16废气处理设备不应设置旁路。

3.0. 17排风中含有燃烧爆炸性、毒性物质时,排风系统设计应符 合下列规定:

1燃烧爆炸性、毒性物质未经处理的排风管路,应保持相对 于路由区域的负压值;

2中央废气处理系统应按一级负荷供电,一级负荷供电的电 量应保证系统排风量不小于正常运行时系统排风量的50%;

3排风中含有燃烧爆炸性物质时,排风机应设置备用;

4排风中含有极毒或剧毒物质时,排风机和处理设备均应设 置备用。

3. 0. 18废气处理系统的排气筒的设计应符合下列规定:

1排气筒的高度不应低于15m,且应符合环境影响评价文件

的要求;

2排气筒的高度不能达到要求时,应按其高度对应的排放速 率标准值严格50%执行;

3排放氯气、氤化氢以及含有其他极毒物质废气的排气筒高 度除应符合本条第1款、第2款要求外,还不应低于25m;

4排气筒的出口风速宜为15m∕s〜20m∕s;

5排气筒上应设置用于检测的采样孔,并应设置相应的监测 平台;

6 一定区域内同种污染物的废气系统,其排气筒宜合并 设置;

7排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于 20m,当水平距离不足20m,排风口应高出进风口,并不应小 于6mo

3.0. 19废气处理系统的风管应符合下列规定:

1风管材料的防腐蚀性能应与其所接触的腐蚀性介质相 适应;

2集成电路前工序工厂和平板显示类工厂的排风管应釆用 不燃材料制作;

3风管内的风速应符合生产环境对防微振的要求;

4室外安装的排风管道应采取耐腐蚀措施,并应设置固定 装置;

5穿过沉降缝时应设置软连接,其材质应符合本条第1款 要求;

6风管的支吊架应根据风管的尺寸及重量进行设计。

3. 0. 20符合下列条件之一时,风管应采取补偿措施:

1穿过沉降缝时;

2输送高温烟气的金属风管;

3线膨胀系数不小于50乂10一6。】,且直段连续长度大于 20m的非金属风管。

3∙ 0. 21符合下列条件之一时,风管及配件应釆取绝热措施:

1室外安装的废气处理系统,其排风被冷却而可能形成凝结 物堵塞或腐蚀风管;

2除尘风管内可能有结露时;

3所输送废气的温度大于或等于60°CO

3. 0. 22废气处理系统排风管的绝热应符合下列规定:

1安装在洁净室(区)内排风管的隔热应釆用不产尘的绝热 材料,当使用产尘的绝热材料时,应为具有双层板夹绝热材料构造 的成品绝热风管;

2集成电路前工序工厂和平板显示类工厂的排风管,应采用 不燃绝热材料进行隔热。

3. 0. 23废气处理系统的排风机宜采取自动调速措施。

3. 0. 24废气处理系统并联运行的排风机或处理设备应符合下列 规定:

1采用相同型号、相同性能的设备;

2在每台风机或处理设备的入口设置电动或气动密闭风阀, 该风阀在工作压力下的漏风率不应大于1%。

3. 0. 25排除或输送有燃烧或爆炸危险物质的风管,不应穿过防 火墙和防火隔墙;其余酸性、碱性、挥发性有机物和特种废气系统 的风管不宜穿越防火墙或防火隔墙,当必须穿越时,防火阀的设置 应符合下列规定:

1不应设置熔片式防火阀;

2含有极毒和剧毒物质的排风系统不应设置防火阀,但紧邻 建筑构件其中一侧的排风管应采用与建筑构件耐火极限相同的构 造进行保护。

3. 0. 26当采用非再生式固定床吸附剂处理废气时,吸附剂的连 续工作时间不应短于3个月。

3. 0. 27废气处理系统排风机的单位风量耗电功率限值应符合现 行国家标准《电子工程节能设计规范》GB 50710的有关规定。

3. O. 28废气处理系统产生的噪声,当自然衰减不能达到室内外 环境允许噪声标准时,应釆取消声或隔声措施。

3. 0. 29当废气处理系统的风机、水泵、风管等产生的振动靠自然 衰减不能满足要求时,应采取隔振措施,其设计应符合下列规定:

1宜釆用隔振台座;

2应选用刚度适宜的隔振器;

3安装在有微振要求区域内的风管宜釆用隔振支、吊架。

3. 0. 30排风总管应设置测定孔,排风支干管应设置风量调节阀。 排风支干管较多的废气处理系统,每个支干管末端宜设置微压计。

3. 0. 31酸性、碱性、特种废气和除尘系统的排风管应釆用圆形, 其他废气系统的排风管宜釆用圆形或长边与短边之比不大于4的 矩形截面。

3. 0. 32选择废气处理设备时,应符合下列规定:

1 设备的额定处理风量应在系统计算的总风量上附 加 10%;

2循环泵的流量应在系统需求流量值上附加10%;

3酸、碱、特殊及挥发性有机物废气处理设备在工作压力下 的漏风率不应大于1%;

4处理设备的承压能力不应低于工作压力的1.5倍。

3. 0. 33选择废气处理系统的排风机时,应符合下列规定:

1应满足工况参数及废气的温度、腐蚀性、爆炸性等特性 要求;

2风机的风量应在系统计算的总风量上附加10%;

3排风机风压应满足管路、处理设备和末端工艺设备需要的 负压;

4采用自动调速排风机时,排风机的压力应以系统计算的总 压力作为额定风压,但风机电动机的功率应在计算值再附加 15%〜20%;

5排风机的选用设计工况效率不应低于风机最高效率

的 90%o

3. O. 34 处理设备的入口和岀口应设置釆样口,宜设在气流稳 定段。

3. 0. 35废气处理系统宜设置污染因子在线监测装置。

3. 0. 36排风系统应设置运行状态及排风系统故障的监控报警 系统。

4.1 一般规定

4.1.1工艺设备应根据废气污染物的性质分类独立设置排出 □ o

4. 1.2生产所用的原辅材料应符合清洁生产要求以及相关限制 性规定。

4.1.3生产过程中不宜使用极毒、剧毒物质,当不可避免使用上 述有害物质时,应采用自动化设备,并应釆取密闭、隔离和负压操 作措施,同时应进行物料平衡计算。

4.1.4工艺设备当使用可产生全球性温室效应的全氟化合物时, 应釆取密闭系统,并应独立设置排出U O

4. 1.5产生同种废气的工艺设备宜集中布置。

4.1.6有毒有害气体储罐应装设限流阀。

4. 2污染物控制

4. 2. 1生产工艺宜采用先进的技术和装备,减少有毒有害物质的 产生量。

4. 2.2工艺设备中产生有毒有害物质的腔体应采取排风措施,并 应保持满足工艺要求的负压值。

4.3应急设施

4. 3.1使用有毒有害物质的工序宜选用具有自动化、固定式安全 保护系统的工艺设备。

4.3.2有毒有害物质的化学品和特气分配供应系统,应配备自动 检测、报警、安全互锁切断装置。

4. 3.3使用有毒有害化学品和特殊气体的工艺设备应设置事故 应急设施,并应具备接受外部报警信号并实施紧急切断和报警的 功能。

5.1 —般规定

5. 1. 1碱性废气系统应设置专用系统,其他排气不应排入碱性废 气系统。

5. 1. 2填料洗涤式碱性废气处理系统应由排风管道、处理设备、 排风机、排气筒、吸收液储存及输送系统、加药装置和控制系统 组成。

5. 1. 3碱性废气系统处理设备宜设置备用,排风机应设置备用。

5. 1.4电子工业洁净厂房的碱性废气系统处理设备和排风机应 按一级负荷供电,使用一级负荷供电的碱性系统处理设备和排风 机风量应大于系统排风量的50%。

5.1.5设有回风下夹层的洁净室,排风管道宜布置在下夹层内。

5.2处理流程和方法

5. 2.1碱性废气系统应釆用填料洗涤式处理设备。

5. 2. 2碱性废气应在填料洗涤塔内分布均匀,吸收液应均匀分布 在整个填料层的上表面。

5.3处理设备

5. 3.1填料洗涤式废气处理设备应主要包括塔体、填料、循环泵、 喷淋管道、喷头、集水槽、补排水管路、除雾器和自动控制系统。

5. 3.2处理设备塔体应由耐酸碱腐蚀的材料制作。塔体应能承 受系统工作压力,工作压力下变形量不应大于l∕200o

5. 3. 3 处理设备塔体应设置观察窗和检修口。

5. 3.4填料应具有耐腐蚀、低阻力、抗变形、比表面积大的特性。 应根据处理设备入口废气浓度、出口废气浓度、空塔速度、喷淋强 度、填料技术参数计算确定填料层数和厚度。填料设计使用寿命 不应低于5年。

5.3.5每套处理设备的循环喷淋泵应设置备用。循环喷淋泵流 量不应小于计算流量的1. 25倍,喷头设计供液压力不应低于工作 压力的1∙2倍。循环喷淋泵入口应设置过滤器。

5. 3.6喷淋管道应为耐腐蚀管道,管道及配件承压不应低 于 1. OMPaO

5. 3.7喷头应由耐腐蚀材料制作并均匀布置。

5. 3.8集水槽应为整体构件,有效容积不应小于循环管路容积及 填料持液量之和的2倍。

5. 3.9除雾器对大于IOPtm粒径的水雾除雾效率不应低于99%。

5. 3. 10填料洗涤式废气处理设备应设置日用加药罐和加药泵, 集中设置的加药泵应设置备用。

5. 3.11日用加药罐应采用耐酸腐蚀材质制作,并应根据碱性废 气成分、浓度、风量确定罐体容积。日用加药罐应设置液位探测 计,输出液位报警信号,并应设计可目视的液位计。

5. 3. 12加药泵宜采用计量泵,泵体应采用耐酸碱腐蚀材质。

5. 3. 13加药管道应采用双层管道。

5. 3. 14填料洗涤式废气处理设备的自动控制设置应符合下列 规定:

1应设置循环液PH值、电导率、液位、填料压差和循环喷淋 泵出口压力监控装置;

2应设置可编程逻辑控制器(PLC)就地控制装置,自动控制 加药、排水、补水以及风机状态监视;

3监控信号应上传至工厂中央监视控制系统。

5.3.15处理设备及加药装置四周应设置围堰或防渗集液盘,并 应设置漏液监测装置。

5. 3.16设备基础、排水沟及围堰区域表面应做防腐处理。

5.3.17处理设备及加药装置附近宜设置洗眼器、淋浴器。

5.4风管及附件

5. 4.1排风管道法兰垫片应采用可耐受排风中碱物质化学腐蚀 性的垫片。

5.4.2排风管道宜顺气流方向设置坡度,低点应设置排水收集 点、观察计和排水阀。

5. 4.3布置在严寒、寒冷地区的加药管道、补液管道及加药罐应 釆取防冻、防结晶措施。

5.4.4室外安装的加药管道、循环管道、排液管道应采取抗紫外 线措施。

6.1 —般规定

6.1.1 一般酸性废气系统的设计要求应按本标准第5章的相关 规定执行。

6. 1.2氮氧化物废气、高浓度酸废气应单独设置废气处理系统。

6.1.3加药管道应符合下列规定:

1室内部分应釆用双层管道;

2室外部分宜釆用双层管道。

6.2氮氧化物、高浓度酸及电镀废气

6. 2. 1含氮氧化物的酸性废气处理应符合下列规定:

1宜釆用多级喷淋处理方式;

2当二氧化氮(No2)含量超出排放标准时,应采用还原 处理;

3当一氧化氮(No)含量超出排放标准时,应采用氧化、还 原处理;

4综合处理效率不应低于90%;

5处理过程中产生的副产物排放浓度不应超过排放标准。

6. 2. 2高浓度酸废气处理应符合下列规定:

1宜在产生高浓度酸废气的工艺设备附近设置尾气处理设 备,处理后再进入中央酸废气处理系统;

2当不能设置尾气处理设备时,应独立设置废气处理系统, 并应釆取多级喷淋处理方式。

6.2. 3电镀工艺产生的废气系统设置应符合下列规定:

1溶液(镀)槽宜釆用槽边排风罩、吹吸罩等有效的排风

措施;

2排风管道宜采用耐腐蚀、耐温的不燃或难燃材质制作;

3易产生沉淀物的排风管道应设观察窗及检修口;

4各废气处理系统的冷凝废液应排至电镀废水处理系统。

7.1 一般规定

7.1.1当釆用吸附、吸附浓缩、催化氧化或蓄热氧化工艺处理挥 发性有机物废气时,应控制待处理气体的颗粒物浓度。吸附、吸附 浓缩处理气体的颗粒物浓度应低于lmg∕π√,催化氧化或蓄热氧 化处理气体的颗粒物浓度应低于Iorng∕m3 (T= 293K,P = 101. 325kPa)o

7.1.2当采用吸附、吸附浓缩等工艺处理挥发性有机物废气时, 待处理废气的温度不宜高于40°C ,相对湿度不宜大于80⅝o

7. 1.3挥发性有机物废气处理系统的设计寿命应与工艺生产设 备的剩余寿命相适应,且不宜小于10年。

7.1.4除低沸点挥发性有机物外,当入口浓度不小于IOomg∕π√ 时,挥发性有机物的处理效率不应低于95%,当入口浓度小于 100mg∕m3时,出口浓度不应大于5mg∕m30

7.1.5处理设备的防火、防爆⅛t计应符合现行国家标准《建筑设 计防火规范》GB 50016^爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

7.1. 6当釆用转轮浓缩处理挥发性有机物废气时,浓缩后的挥发 性有机物废气浓度不应大于爆炸下限的50%。

7.1.7热氧化设备的保温应符合下列规定:

1宜采用憎水型的保温材料;

2不锈钢管道和设备的保温材料氯离子含量应小于 25PPmJ

3保温材料材质应根据温度确定。

7.1. 8风机进出口应设置软连接。

7.2废气收集、排风管道系统

7. 2.1排风系统应配置备用风机,且排风机应按一级负荷供电, 使用一级负荷供电的风机风量应大于系统排风量的50⅜o

7. 2.2经处理后的工艺设备排出的挥发性有机物废气不应循环 使用。

7. 2.3设计排风管路系统时,应避免风管内挥发性有机物蒸汽 积聚。

7.2.4设置自动喷淋系统的排风管,应避免喷淋排水回流到工艺 设备,风管支撑系统应能承载喷淋时风管系统的重量。

7. 2.5挥发性有机物废气排风管的设计不宜选用易出现气体泄 漏的管道密封形式或管件。

7.3处理系统

7. 3.1挥发性有机物废气的末端处理方式应符合下列规定:

1浓度在5Omg∕m3(甲烷计)以下时,可采用活性炭吸附法;

2浓度不高于IoOOmg∕m3时,宜采用转轮浓缩和热氧化

~ι~∙ -M-

工乙;

3浓度高于IOOOmg∕m3时,宜采用热氧化工艺。

7.3.2活性炭吸附系统应符合下列规定:

1吸附剂与气体的接触时间宜为O. 5s〜2s;

2所用活性炭的四氯化碳吸附率质量分数宜大于60;

3活性炭颗粒直径不宜大于3mm;

4设备进出口应设置压差报警装置;

5应设置消防措施;

6当采用固定床方式时,活性炭吸附剂连续工作时间不应少 于3个月。

7. 3.3转轮浓缩系统应符合下列规定:

1系统应由转轮吸附浓缩设备和自动控制系统等组成;

2转轮冷却可釆用工艺排风;

3 脱附风温度宜为180。C〜220C,不应高于300°C;

4浓缩后的挥发性有机物废气风管内宜设置温度和浓度监 测装置;

5应配置自动灭火装置。

7. 3.4热氧化及热回收系统应符合下列规定:

1热氧化净化效率不应低于99⅝;

2热氧化后烟气中的氮氧化物浓度不宜大于Iomg∕m3 ;

3热回收系统的综合效率不应小于80%。

7. 3.5蓄热氧化系统应符合下列规定:

1系统应由蓄热氧化设备和自动控制系统等组成;

2宜采用三塔式或旋转式的工艺布置方式;

3蓄热效率不应小于90%;

4压力损失不宜大于3500Pa;

5热氧化净化效率不应低于98%;

6热氧化后烟气中的氮氧化物浓度不宜大于10mg∕m3 O

7. 3.6催化氧化系统应符合下列规定:

1系统应由催化氧化设备和自动控制系统等组成;

2热氧化净化效率不应低于99%;

3所选用催化剂的空间速度不宜小于15000h-1;

4待处理气体中不应含能引起催化剂中毒的物质;

5应配设催化床预热功能。

7. 3. 7蓄热催化氧化系统应符合下列规定:

1系统应由蓄热催化氧化设备和自动控制系统等组成;

2蓄热催化氧化宜采用三塔式或旋转式的工艺布置方式;

3热氧化净化效率不应低于98%;

4其他应符合本标准第7. 3. 6条中第3款〜第5款规定。

7.3.8含高沸点挥发性有机物废气宜采用冷凝过滤处理的方式

处理,处理系统应符合下列规定:

1系统应主要由冷凝过滤设备和自动控制系统组成;

2冷却器内的冷水供水温度不宜大于8C ;

3冷却器出风温度不应大于120C ;

4冷却器后应设置除雾器;

5液体应排放至指定的安全容器内;

6末端过滤段应针对小于IoPtm雾滴进行处理。

7.4处理设备

7. 4. 1活性炭吸附设备设置应符合下列规定:

1当废气中颗粒物浓度大于lmg/n?时,宜设置预过滤器;

2活性炭过滤风速宜为0. 2m∕s〜0. 6m∕s,设备阻力不宜大 于 IOooPa;

3活性炭应设置滤料温度检测及超温报警装置;

4设备壳体及框架的材料应与所处理气体成分相适应;

5设备强度应能满足承压要求;

6吸附设备的基本性能应符合现行行业标准《环境保护产品 技术要求 工业废气吸附净化装置))HJ∕T 386的有关规定。

7. 4.2转轮浓缩设备的设置应符合下列规定:

1吸附区的设计面风速不宜大于3m∕s,转轮厚度不宜小 于 40OmmJ

2转速宜为2转/h〜6转/h;

3转轮应分为吸附区、脱附再生区和冷却区三个区域;

4吸附区、脱附区和冷却区之间应密封隔离,漏风率不应大 于1%。

7. 4.3热氧化及热回收设备的设置应符合下列规定:

1废气热氧化温度应控制在730 °C-850 °C,滞留时间不宜 小于0∙ 75s;

2热氧化设备应设置绝热措施,并保证炉体外表面温度不应 高于60C;

3换热器宜釆用管壳式。

7. 4.4蓄热氧化设备的设置应符合下列规定:

1废气热氧化室温度宜控制在780C〜880°C,滞留时间不 宜小于0.75s;

2蓄热层的面风速宜为1. lm∕s〜1. 5m/s;

3蓄热材料的高度宜为0. 8m〜1. 6m;

4切换阀门泄漏率不应大于0.5%;

5蓄热氧化设备应设置保温,并保证炉体外表面温度不应高 于 60C;

6蓄热材料的膨胀系数不应大于6×10-6m∕(m ∙ C);

7蓄热氧化设备应设置自动控制。

7. 4.5旋转蓄热氧化设备的设置应符合下列规定:

1宜划分为6个以上的偶数区;

2吹扫风量不应小于总风量的1/6 ;

3其余要求应符合本标准第7. 4.4条的第1款〜第7款 规定。

7. 4.6催化氧化设备的设置应符合下列规定:

1催化温度宜控制在350°C〜500C ,滞留时间不宜小 于 0. 75s;

2催化区域的面风速宜为1.3m∕s;

3 设计出口温度不应大于550C;

4催化设备启动时,预热时间不宜少于2h;

5当挥发性有机物废气中的浓度、成分不稳定时,加热系统 应设置自动调温设备,并维持出口温度不应大于550°C;

6催化氧化系统应设热回收设备。

7.4.7蓄热催化氧化设备设置应符合下列规定:

1燃烧室温度宜控制在280C〜500C,滞留时间不宜小 于 0. 75s;

2其余要求应符合本标准第7.4.4条的第2款〜第7款和

第7.4.6条的第2款〜第5款规定。

7. 4. 8高沸点挥发性有机物废气冷凝过滤设备设置应符合下列 规定:

1冷凝过滤设备应由预过滤器、冷却盘管、除雾器、过滤装 置、液体收集系统等组成。

2预过滤器滤料宜采用不锈钢制作,过滤效率不应低于 99%(≥50μm) O

3液体收集罐区域应配置可燃气体报警装置。

4冷却器和设备壳体应采用不锈钢制作。

5冷凝和过滤设备应设置观察窗及检修门。

6除雾器设置应符合下列规定:

1) 宜釆用高通量的丝网制作;

2) 去除率应大于99⅝(≥10μm);

3) 应配备水冲洗装置,喷头材质应为不锈钢或聚偏氟乙烯 (PVDF)O

7末端过滤装置对O. IMm-IoMm雾滴的去除效率应大于 95%。

8设备阻力不应大于IooOPaO

7.5自动控制及安全措施

7.5.1挥发性有机物废气处理系统应配置以下安全保护装置:

1风量或风压低于设定值报警装置;

2炉膛超温时高温烟气从炉膛直排烟道的应急排放管。

7.5.2使用挥发性有机物的工艺设备,排风支管宜设置可显示其 排风系统状态的流量计或压力表。

7.5. 3挥发性有机物废气处理系统应设置监测、日常操作及保养 所需的辅助设施及控制系统失效情况下的紧急安全处理措施。

7. 5. 4挥发性有机物排风系统应配设如下运行监测内容:

1工艺设备排风的出口温度;

2热回收设备、吸附装置、脱附装置进出口风管内的温度;

3风管内压力;

4设备运行状态。

7.5.5当采用热氧化方式处理挥发性有机物废气时,其热氧化系 统的天然气供应管线应安装由低压开关、调压阀、低压关断阀、排 气阀、高压关断阀、高压开关等组成的阀组

8.1 一般规定

8.1.1特种废气处理系统的设置应符合下列规定:

1应根据工艺设备生产过程中产生的污染物性质和浓度等 因素,选择尾气处理设备(POU)的形式;

2特种废气宜在使用设备的附近进行处理;

3尾气处理设备宜设置备用。

8. 1. 2工艺设备与尾气处理设备之间的管道连接应符合下列规定:

1当工艺设备使用的气体不相容时,工艺设备与尾气处理设 备应--对应;

2工艺设备的排出口与尾气处理设备的进入口应——对应, 不宜合并使用。

8.1.3尾气处理设备与工艺真空泵之间的连接管应减少变径、弯 头和接头。

8.1.4工艺真空泵与尾气处理设备之间以及尾气处理设备之后 的管道材料的特性应与所接触的污染物的性质相适应。

8. 1.5尾气处理设备进出口宜设置取样口。

8. 1.6安装在室外的尾气处理设备以及管道的材质应采取防腐、 防紫外线措施。

8.1.7特种废气的排风管道及附件应釆用不燃材料制作。

8.1.8淋洗式尾气处理设备后的管道应设置1%的坡度,坡向处 理设备。

8.2烷类尾气处理系统

8. 2. 1尾气处理设备的处理效率和出口浓度应符合下列规定:

1设备的处理效率不应低于99%;

2处理后的污染因子浓度宜在PC-TWA值以下;

3处理后的燃烧爆炸性气体浓度应在爆炸下限值的25% 以下。

8.2.2采用电热式和等离子式的尾气处理设备,其内部应采用耐 腐蚀、耐高温的材料。

8. 2.3尾气处理系统宜采用下列方式:

1硅烷(SiHQ、错烷(GeHQ宜采用热氧化和洗涤两级处理 方式;

2磷烷(PH3)宜采用热氧化和洗涤两级处理方式或干式吸 附方式;

3乙硼烷(B2H6)宜釆用洗涤方式;

4神烷(AsH3)宜采用干式吸附方式。

8. 2.4从真空泵至尾气处理设备入口之间的管道,应符合下列 规定:

1管道的材质宜采用不锈钢304或316;

2当尾气遇低温易产生沉淀物质时,管道应采取加热措施。

8. 2.5尾气处理设备出口之后的管道宜采用耐腐蚀、导静电的 材质。

8. 2. 6当尾气处理设备釆用直接燃烧方式时,应符合消防要求。

8.3全氟化合物(PFC)尾气处理系统

8.3.1对化学气相沉积(CVD)、干法刻蚀工艺生产工程中散发 的全氟化合物(PFC),排入大气前应进行处理。

8. 3.2尾气处理设备的效率应符合下列规定:

1三氟化氮(NF3)不应低于98⅜;

2其他不应低于95%。

8. 3.3全氟化合物(PFC)尾气处理设备宜采用热裂解和淋洗两 级处理方式,裂解方式应根据处理效率、处理生成物、系统可靠性、

处理能力、运行成本、使用寿命、消防要求因素等综合比较确定。

8. 3.4尾气处理设备的内腔和风管应釆用耐腐蚀的材料。

8.3.5尾气处理设备的排水应进入含氟废水处理系统。

8.4其他特种尾气处理系统

8. 4. 1尾气处理设备的处理效率和出口浓度应符合下列规定:

1设备的处理效率不应低于99% ;

2处理后的污染因子浓度宜在PC-TWA值以下;

3处理后的燃烧爆炸性气体浓度应在爆炸下限值的25% 以下。

8. 4.2外延设备的尾气处理设备的设置应符合下列规定:

1外延尾气处理系统应单独设置;

2应按防爆系统设置;

3不应就近设置在外延炉旁边和下技术夹层内;

4尾气处理设备应设置防护罩。

8. 4.3三氟化硼(BF3)和三氯化硼(BCl3)宜釆用等离子和淋洗 两级处理方式,三氟化氯(ClF3)宜釆用热氧化和淋洗两级处理方 式,三氯硅烷(SiHCl3)、二氯硅烷(SiH2Cl2)宜釆用等离子式和淋 洗两级处理方式。

8. 4.4从真空泵至尾气处理设备入口之间的管道,应符合下列 规定:

1管道的材质宜采用不锈钢304或316;

2当尾气中含有遇低温易析出粉尘的物质时,管道应釆取加 热措施。

8. 4.5尾气处理设备出口之后的管道应采用防腐、导静电的 材质。

8.5中央废气处理系统

8.5.1特种气体经尾气处理设备就地处理后,应接入中央废气处

理系统进行再处理。

8. 5.2中央废气处理系统应根据污染因子特性进行设计。

8.5.3从尾气处理设备出口至中央废气处理设备的管路应保持 负压状态。

8. 5.4当尾气处理设备产生粉尘时,系统的设置应符合下列 规定:

1废气排入大气前应进行除尘处理;

2除尘器宜靠近尾气处理设备;

3当尾气处理设备采用淋洗方式时,不宜采用干式除尘法;

4尾气处理设备与除尘器之间的管路,应按除尘系统的要求 进行设置。

8. 5.5当废气经过尾气处理设备处理后,其燃烧爆炸性气体的浓 度超过爆炸下限的10%时,系统应按防爆系统设置。

9.1 一般规定

9.1.1除尘系统的设计寿命应与工艺生产设备的剩余寿命相适 应,且不宜小于20年。

9.1.2除尘系统应采取防治二次污染的措施,废水、废气、废渣、 噪声及其他污染物的排放应符合相应的国家或地方排放要求。

9.1.3除尘主体设备的布置应符合下列规定:

1应按除尘工艺的流程布置,且宜靠近污染源;

2除尘主体设备之间应留有满足安装、检修、消防和运输需 要的间距。

9. 2系统设计、处理流程及方法

9. 2.1除尘系统应主要包括污染源收集装置、除尘管道、除尘器 或净化装置、风机、排气筒、卸灰和输灰装置。

9.2.2除尘系统形式应根据污染源性质、数量、分布及产生时段 确定。

9. 2. 3除尘系统的划分应符合下列规定:

1同时产生污染物、同一生产工段的尘源,宜划分为同一个 除尘系统或一个管网支路;

2粉尘性质相同并需要回收利用的尘源可划分为同一个除 尘系统;

3各尘源粉尘性质不同,但为非不相容物质,且位置相对集 中、粉尘无回收价值,可划分在同一个除尘系统。

9. 2.4除尘系统宜采用吸入式废气处理系统。

9. 2.5当除尘系统为下列情况之一时,不应釆用压入式除尘

流程:

1粉尘有毒性;

2粉尘浓度不小于3g∕m3 ;

3颗粒物粒径不小于IOptm;

4颗粒物磨琢性强;

5粉尘黏性大;

6除尘设备50m范围内有民用建筑或办公场所。

9. 2.6当进入袋式除尘器的废气为下列情况之一时,除尘器前应 设置预处理装置:

1废气中含炽热颗粒物或火星;

2废气温度高于滤料连续使用的最高耐温限值;

3废气含尘浓度超过滤料的处理上限;

4粉尘需要分级回收。

9. 2.7袋式除尘器的过滤风速应小于1. 8m∕min,滤筒式除尘器 的过滤风速应小于1. 2m∕mino

9. 2.8排风罩的设置应符合下列规定:

1排风罩应符合现行国家标准《排风罩的分类及技术条件》

GB/T 16758 的规定;

2在排风罩可能进入杂物的场合,罩口应设置格栅;

3排风罩不宜靠近敞开的孔洞;

4排风罩设计时含尘气流不应通过人的呼吸区;

5排风罩收缩角不宜大于60°,当不能满足要求时宜设置多 个排风出口;

6应根据作业方式、焊接工件尺寸及工艺、工人操作地点和 操作方式,选择适用的排风罩。

9. 2.9排风罩对粉尘、烟气捕集率不宜低于以下规定:

1 密闭罩100%;

2半密闭罩95%;

3吹吸罩90%;

4含有毒有害、燃烧爆炸性污染源控制装置100⅝o

9. 2. 10焊接烟气排风系统设计应符合下列规定:

1当吸风距离不大于20Omm时,排风罩罩口风速应为 0. 5m∕s〜1. Om/s;

2焊接烟气排风系统应同时安装净化过滤设备或整体通风 净化系统;

3当焊接烟尘中含有有毒有害物质时,除尘系统应设置净化 设备,且排风罩宜靠近焊接作业点;对非固定式焊接作业点,宜设 置可移动式排风罩。

9. 2.11除尘器卸灰和输灰应符合下列规定:

1除尘器卸、输灰宜采用机械输送或气力输送;

2卸、输灰过程不应产生二次扬尘;

3输灰装置的输灰量应大于卸灰阀的卸灰量。

9. 2. 12排气筒底部应设置积灰坑,并应设置检修门且严格密封。

9.3处理设备

9. 3.1除尘器的类型应根据烟气中粉尘的物化特性、粒径、浓度 等因素选择。

9. 3.2除尘器在标态工作压力下的漏风率应小于3%。漏风率 可按下式计算:

Q= QgK Qin XlO0% (9. 3. 2)

式中:ɑ——漏风率(%);

Qin---除尘器入口风量(m3∕h)(标态);

QOUt---除尘器出口风量(m3∕h)(标态)。

9. 3.3除尘器的清灰方式应根据粉尘的物理性质确定。

9. 3.4过滤爆炸性粉尘的除尘器应符合现行国家标准《粉尘爆炸 危险场所用收尘器防爆导则》GB/T 17919的有关规定。

9. 3.5除尘器的净化效率应根据初含尘浓度和允许排放浓度

确定。

9. 3.6当采用滤料过滤方式处理粉尘时,滤料选择应符合下列 规定:

1滤料的连续使用温度应高于除尘器进口烟气温度及粉尘 温度;

2应根据烟气和粉尘的物化特性确定滤料材质和结构;

3选择滤料应考虑除尘器的清灰方式;

4对含湿量大,粉尘易潮结和板结、粉尘黏性大的烟气,宜选 用表面光洁度髙、憎水性的滤料结构,且除尘器应设置加热、保温 措施;

5对微细粒子高效捕集、车间内空气净化回用、高浓度含尘 气体净化等场合,可釆用高精度滤料或增加末端高效过滤模块;

6对爆炸性粉尘应采用抗静电滤料;

7对含有火星的气体,除应符合木标准第9. 2. 6条的要求 外,还应采用阻燃滤料;

8高温滤料应进行热定型;

9腐蚀性废气的滤料应进行防腐处理;

10含湿量大、含油雾的气体的滤料应进行疏水、疏油处理;

11当滤料有耐酸、耐氧化、耐水解的要求时,可采用复合 材料;

12在正常工况和操作条件下,滤袋或滤筒设计使用寿命不 应小于2年;

13当烟气温度小于130°C时,可选用常温滤料;当烟气温度 高于130C时,应选用高温滤料;当烟气温度高于260°C时,应对烟 气进行预冷却处理。

9.4风管及附件

9. 4.1风管设置应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气 调节设计规范》GB 50019的有关规定,并应符合下列规定:

1风管宜明装,且宜沿墙或柱敷设;

2干管上所连接的支管数量不宜超过6根;

3风管宜倾斜或垂直敷设;

4风管曲率半径应大于管径;

5风管材质应根据输送介质的温度和性质确定;

6处理设备前的风管应采用圆形;

7除尘管道布置应防止管道积灰,易积灰处应设置清灰口、 清灰设施和检查孔(∏);

8处理磨琢性粉尘的管道应采取防止磨损的措施。

9. 4.2除尘管道风速应根据粉尘的粒径、真密度、磨琢性、浓度等 因素确定。最低风速应按现行国家标准《工业建筑供暖通风与空 气调节设计规范》GB 50019确定。除尘系统垂直风管内的风速宜 为8m∕s~20m∕s,水平风管内的风速宜为IOm/s〜25m∕s°

9. 4.3除尘风管的壁厚应根据输送介质温度、腐蚀性、风管断面 尺寸、跨距、加固方式及粉尘磨琢性等因素综合确定,壁厚可按现 行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有 关规定执行。当除尘风管内输送介质烟气温度大于350°C时,风 管壁厚不应小于5mmo

9. 4.4风管加固应符合下列规定:

1加强筋设计应根据风管直径、介质最高温度、介质最大压 力、设计荷载等因素确定;

2当风管直径大于150Omm时应在风管外表面均匀设置加 强筋,加强筋的间距可按管径的1倍〜1∙ 5倍设置;

3净化后烟气的矩形风管可采用内部支撑辅助加固方式;

4对于输送含燃烧爆炸性气体和粉尘的风管,加强筋应符合 现行行业标准《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程)>DL∕T 5121的有关规定;

5处于负压运行的风管,横向加强筋应采取防止受压弯扭失 稳措施。

9. 4.5风管系统以下部位宜采用法兰连接,法兰衬垫材料应根据 输送介质性质和温度确定:

1易磨损部位的接口;

2风管与设备连接;

3风管与阀门等配件连接。

9.4.6吸尘点的支管上宜设置手动插板阀。

9. 4.7输送燃烧爆炸性粉尘的风管设泄爆装置应符合现行国家 标准《粉尘爆炸泄压指南))GB∕T 15605的有关规定,并应设置防 静电接地。

9. 4.8风管穿墙及楼板时应设套管,套管内风管不宜设置焊缝。

10.1 一般规定

10. 1.1电子玻璃窑炉废气处理系统应包括废气收集设施和废气 处理设施。

10.1.2废气收集系统的风管设置应符合下列规定:

1宜对称布置;

2应进行应力计算,并应设置伸缩节;

3应设置防粉尘堆积措施。

10.2系统设计、处理流程及方法

10. 2. 1当窑炉有两个废气出口时,宜分别设置排气系统。

10. 2. 2窑炉生产设备废气出口与生产废气收集总风管应分别设 置压力控制系统。

10. 2.3生产废气收集及处理设施应主要包括废气收集、电/气动 阀门、降温设施、酸性废气处理设备、除尘设备、脱硝设备、自动控 制系统、化学品供应系统、风机、风管。

10.2.4当废气中含有少量的氯、氟、硫、碑等有害物质时,宜在蒸 发冷却塔喷淋液中加入碱或其他还原剂。

10. 2.5废气进入喷淋冷却塔前宜釆用室外空气降温,且降温后 废气相对湿度不宜超过10%。

10. 2. 6 废气脱硝可采用20C〜60"C的常温脱硝、80。C〜120。C 的低温脱硝、180°C〜450C的中温脱硝及800°C ~1100Γ的高温 脱硝等方式,脱硝设计应符合下列规定:

1常温脱硝宜采用化学洗涤,或臭氧氧化还原法(AOP);

2低温脱硝宜采用活性焦炭逆流式选择性催化还原法

(CSCR),也可采用化学洗涤,或臭氧氧化还原法(AOP);

3中温脱硝宜采用选择性催化还原法(SCR);

4高温脱硝宜釆用选择性非催化还原法(SNCR)或高效选 择性非催化还原法(HESNCR)O

10. 2.7当生产碱性玻璃时,不应釆用中温选择性催化还原法 (SCR)O

10. 2. 8当采用催化还原法去除废气中的氮氧化物时,氨的逃逸 率不应超过8mg∕m3 o

10.3处理设备

10. 3. 1当采用蒸发冷却塔处理酸性物质时,其处理设备应符合 下列规定:

1塔体宜釆用多段喷淋;

2塔体应采用耐腐蚀材质;

3喷嘴应为不锈钢316材质,并应采用碳化钧进行喷嘴硬化 处理;

4处理设备应设置保温措施;

5塔底应设置防烟尘堆积设备及旋转排灰阀。

10. 3.2当采用袋式除尘器处理粉尘时,除尘设备应符合下列 规定:

1宜为多排、多室排列方式;

2每排应设置备用除尘室;

3 过滤风速应小于1. 8m∕min;

4宜采用离线喷吹清灰方式;

5设备应采取保温、加热措施。

10. 3.3当采用选择性非催化还原法进行脱硝时,其处理设备应 符合下列规定:

1应通过还原反应去除氮氧化物;

2脱硝系统主要应由卸氨(尿素)系统、罐区、加压泵及其控

制系统、混合系统、分配与调节系统、喷雾系统等组成。

10. 3. 4当釆用高效选择性非催化还原法进行脱硝时,其处理设 备应符合下列规定:

1应通过还原反应去除氮氧化物;

2系统组成构件应包括反应室、试剂储存、多层次试剂注入 设备及相关的控制仪器。

10. 3.5当采用逆流式活性炭选择性催化还原法进行脱硝时,其 处理设备应符合下列规定:

1应通过催化还原反应去除氮氧化物;

2系统组成应包括氨储存系统、氨汽化系统、氨输送系统、催 化剂输送系统、吸附系统、反应系统及监测控制系统。

10.3.6氨供应系统应符合下列规定:

1液氨蒸发器应设置温度、压力控制装置,蒸发罐应安装安 全阀;

2氨气缓冲槽应设置安全阀、排污阀等,排污阀排气应接入 水池;

3应设置泄漏报警及联动切断装置。

10. 3. 7脱硝氨区设备布置及氨水供应系统的设计应符合国家现 行标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GR 50058、《石油化工 企业设计防火规范》GB 50160、《石油化工可燃气体和有毒气体检 测报警设计规范》GB 50493、《石油化工储运系统罐区设计规范》 SH/T 3007的有关规定。

10. 3.8排风机的设置应符合下列规定:

1风机应采用自动调速措施;

2应设置备用风机,并应保证进行切换时其废气处理系统的 压力波动不大于30%;

3排风机的电机应按一级负荷供电;

4应釆用耐高温、耐腐蚀的不锈钢材料制作。

10.4风管及附件

10. 4. 1废气收集系统和废气处理系统风管应符合下列规定:

1 工况下风管内平均风速宜为13m∕s〜15m∕s;

2风管应为圆形;

3风管壁厚应根据风管尺寸、温度及压力确定,并应进行应 力分析计算;

4风管应采用耐高温、耐腐蚀、抗拉强度大的不锈钢材料 制作;

5风管及设备应设置保温措施;

6风管应设置0.5%〜1%的坡度,并应在低点设置排液口, 所收集的酸性冷凝水应排至相应的废水管网中。

10. 4. 2管架尺寸及材质应根据风管尺寸、风管内介质温度、风管 重量、支吊架间距等因素确定,并应进行应力分析计算。

10. 4.3风阀应根据关闭严密性、开启和关闭速度、调节要求等因 素确定。

π. 1 一般规定

11.1.1根据工艺要求,对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危 险气体或粉尘的场所应设置事故排风。

11.1.2事故排风量宜根据工艺设计条件通过计算确定,但换气 次数不应小于每小时12次。

11.1.3事故排风吸风口的设置应符合下列规定:

1应设在燃烧爆炸性或有毒、有害物质放散量可能最大或积 聚最多的地点;

2对于在放散温度下比空气轻的燃烧爆炸性或有毒、有害物 质,吸风口应紧贴顶棚布置,其上缘距顶棚不宜大于0.4m,排除氢 气与空气混合物时吸风口上缘至顶棚的距离不应大于O. Im;

3位于房间下部的吸风口,其下缘距地面间距不应大于 O. 3m;

4当正常排风系统兼作事故排风时,宜在可能发生事故的设 备附近布置吸风口。

11.1.4事故排风的排风口应符合下列规定:

1不应布置在人员经常停留或经常通行的地点;

2排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于 20m;当水平距离不足20m时,排风口应高出进风曰,并不应小 于6m;

3当排风中含有毒有害物质时,排风口不应朝向室外空气动 力阴影区和正压区。

11.1.5需要设置事故通风的场所,宜设置有毒、有害或燃烧爆炸 性气体检测及报警装置,报警后联动开启事故通风装置。

11.1.6事故排风系统的风机应符合下列规定:

1供电负荷等级不应低于工艺设备供电负荷等级;

2应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气装置。

11.1.7设置有事故排风的场所不具备自然进风条件时,应设置 补风系统,补风量宜为排风量的80%,补风机应与事故排风机 连锁。

11.1.8含有有毒有害物质的事故排风系统,应符合下列规定:

1含有剧毒和较毒物质的事故排风系统的排气筒高度不应 低于15m;

2含有极毒物质的事故排风系统的排气筒高度不应低 于 25m;

3排气筒岀口处的有毒有害物质浓度应低于立即危害生命 和健康浓度的50⅜o电子工业常用高毒物品的立即危害生命和 健康浓度可按本标准附录A执行。

11.2系统设计及有害气体净化

11.2.1事故排风量按换气次数确定时,房间容积计算应符合下 列规定:

1房间高度小于或等于6m时,应按房间的实际容积计算;

2当房间高度大于6m时,应按6m的空间体积计算。

11.2.2事故排风系统的设置,应符合下列规定:

1当正常的排风系统已能满足事故排风量要求时,可不另设 事故排风系统;

2当正常的排风系统不能满足事故排风量要求时,应按风量 的不足部分另设事故排风系统;

3应符合本标准第3.0.2条的要求;

4当多个房间共用一个事故排风系统时,系统排风量应为各 房间事故排风量之和。

11.2.3事故状态下的最大泄漏速率,应为最大储存压力和最高

温度下有毒有害物质单位时间内从储罐泄漏到周围环境的量。

11. 2. 4有毒有害物质的事故排风系统宜釆用稀释方式达到排放 浓度要求,当经技术经济比较采用稀释方式不适宜时,应采用吸 附、洗涤、焚烧、冷却等处理方式达到排放浓度要求。

11. 2.5含有极毒和剧毒物质的事故排风应经废气净化设备处理 后高空排放。

11.2.6碑烷(ASH3)、磷烷(PH3)气体宜采用吸附方式处理。

11.2.7采用稀释方式处理事故排风时,系统设计应符合下列 规定:

1稀释风量应按系统中所储存的各种有毒有害物质中单个 储罐中的有毒有害物质稀释至立即危害生命和健康浓度的50% 所需空气量的最大值计算;

2稀释空气宜从有毒、有害物质泄漏处进入。

11. 2. 8当采用吸附方式处理事故排风时,应符合下列规定:

1应根据被吸附物质的性质、浓度、温度、吸附材料特性、系 统风量等因素设置吸附处理系统;

2釆用固定床吸附设备时,吸附材料的装填量应满足完全吸 附系统中任意一个储罐最大储存量的有毒有害物质;

3处理系统的吸附速率应满足完全吸附系统中任意一个储 罐最大泄漏量的有毒有害物质;

4更换储罐时排出的吹扫气体,不应进入事故排风的吸附处 理系统。

11.2.9当釆用淋洗方式处理事故排风时,应符合下列规定:

1宜釆用直立填料洗涤式废气处理设备;

2废气处理设备的洗涤液循环泵平时宜低速运行,事故排风 吋应高速运行;

3当事故排风启动时,废气到达处理设备的时间长于处理设 备内填料润湿时间时,洗涤液循环泵可仅在发生事故时运行;

4当有毒有害气体经洗涤液处理后产生雾状有害物时,废气

处理设备后应设置除雾器;

5废气处理设备应设置自动补液和排液系统。

11.2.10极毒和剧毒物质的储存间和输配管廊内应设置气体检 测报警装置并与事故排风连锁。

11. 2.11釆用冷凝方式处理有机毒性物质时,应符合下列规定:

1冷水或冷媒管道上应装设自动调节阀和温度计;

2管道和设备应设置保温措施。

11.2.12釆用热氧化方式处理可燃性有毒气体时,应符合下列 规定:

1热氧化后的生成物如是有毒有害物质,其浓度应低于立即 危害生命和健康浓度的50%;

2燃料气体供应和燃烧系统以及电气系统的设置应符合现 行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028.«供配电系统设计规 范》GB 50052的有关规定。

12.1供配电与照明

12. 1. 1废气处理装置的用电负荷等级应与工艺设备用电负荷同 等级,且不宜低于二级,其电能质量应满足废气处理装置要求,并 同时应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有 关规定。

12.1.2废气处理装置和排风机应由变电站专用低压馈电线路 供电。

12.1. 3废气系统处理设备和排风机应根据工艺要求配置应急电 源。对排风系统有特殊要求的生产设备,与之关联的废气处理系 统宜釆用不间断电源或防止电压骤降装置。

12.1.4废气处理装置区域照度值应符合现行国家标准《建筑照 明设计标准》GB 50034的有关规定。

12. 1.5废气处理装置区域宜设置备用照明,并应符合下列规定:

1废气处理装置在室内安装时,备用照明宜作为正常照明的 一部分,且不应低于该场所一般照明照度值的20%;

2废气处理装置在室外含屋面安装时,经常操作的区域、现 场控制和检查点的备用照明照度值不应低于20 IXO

12.2防雷与接地

12. 2.1突出屋面的废气处理设备和排风管的防雷应符合下列 规定:

1应根据废气处理设备和排风管的布置及废气性质设置防 雷措施,并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的有关规定。

2含有燃烧爆炸性废气的排放口应处于接闪器的保护范围 内,并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有 关规定。

3其他废气排放口的防雷保护应符合下列规定:

1) 金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连;

2) 在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器, 并应和屋面防雷装置相连。

12. 2. 2燃烧爆炸性废气系统风管应设防静电接地。风管在进出 装置区和建筑物处、分岔处应进行接地。长距离无分支风管应每 隔Ioom接地一次。平行风管净距离小于Ioomm时,应每隔20m 加跨接线。当风管交叉且净距离小于IOomm时,应加跨接线。

12. 2. 3废气处理系统电气设备的工作接地、保护接地、雷电保护 接地以及防静电接地等不同用途接地应釆用共用接地方式时,接 地装置的接地电阻值应按其中的最小值确定。

12. 2.4防静电接地为单独接地时每组接地电阻宜小于1000。

表A电子工业常用高毒物品的立即危害生命和健康浓度(IDLH)

|

毒物名称 |

IDLH(PPm) |

毒物名称 |

IDLH(PPm) |

|

氨 |

300 |

苯 |

500 |

|

苯胺 |

100 |

二氧化氮 |

20 |

|

氟化氢 |

30 |

氟及其化合物 (不含氟化氢) |

25OmgF/m3 |

|

铭及其化合物 |

金属铭 250mgCr∕m3 馅二价化合物25Omg Cr( ∏ )∕m3 铭三价化合物25mg Cr(ID)/m3 铭酸和铭酸盐15mg Cr(VI)/m3 |

汞 |

汞化合物[除(有机)烷 基 31OmgHg∕m3 汞(有机)烷基化合物 2mgHg∕m3 |

|

甲醛 |

20 |

磷化氢 |

50 |

|

硫化氢 |

IOO |

氯、氯气 |

30 |

|

氤化物 (按CN计) |

25mg(CN)∕m3 |

碑化氢 |

3 |

|

神及其 无机化合物 |

5mgAs∕m3 |

硝基苯 |

200 |

|

飢化氢 (按CN计) |

50 |

— |

—— |

1为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不 同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词釆用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词釆用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合•••••• 的规定”或“应按••••••执行”。

《建筑设计防火规范》GB 50016

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

《城镇燃气设计规范》GB 50028

《建筑照明设计标准》GB 50034

《供配电系统设计规范》GB 50052

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

《石油化工企业设计防火规范》GB 50160

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493

《电子工程节能设计规范》GB 50710

《粉尘爆炸泄压指南)>GB∕T 15605

《排风罩的分类及技术条件))GB∕T 16758

《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则))GB∕T 17919

《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007

《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程)>DL∕T 5121

《环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置))HJ∕T 386

《环境保护产品技术要求工业废气吸收净化装置》HJ/T 387

中华人民共和国国家标准

GB 51401 - 2019

条文说明

《电子工业废气处理工程设计标准》GB 51401—2019,经住房 和城乡建设部2019年11月22日以第321文公告批准发布。

本标准制订过程中,编制组进行了广泛、深入的调查研究,总 结了我国在集成电路工厂、平板显示器工厂等工程建设中的实践 经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本 标准时能正确理解和执行条文规定,《电子工业废气处理工程设计 标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规 定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重 对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备 与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规 定的参考。

6.2氮氧化物、高浓度酸及电镀废气 ..............................(75

7挥发性有机物废气系统 .......................................(76

7.2废气收集、排风管道系统.......................................(77

7. 3 处理系统 ......................................................(77

8 特种废气系统 ...................................................(88

8.2烷类尾气处理系统 .............................................(89

8.3全氟化合物(PFe)尾气处理系统 ..............................(90

8.4其他特种尾气处理系统

(90 )

(90 )

8.5中央废气处理系统••••

i.o.i本条规定了制定本标准的目的。电子工业废气处理工程 是电子工业建设领域中一个不可缺少的组成部分,制定本标准的 宗旨就是通过本标准的实施,促进电子工业建设在确保电子产品 质量所需要的生产条件前提下,积极釆用国内外的先进生产工艺、 清洁生产技术和先进减排技术,降低电子产品生产过程对环境的 污染,为建设环境友好型和资源节约型社会创造条件。

1.0.2本条规定了本标准的适用范围。本标准适用新建、改建、 扩建的电子工业废气处理工程设计。这里所指的电子工业,一般 包括电子产品和材料制造工厂、研究所、实验室等。

1.0.3本条规定了本标准与其他标准、规范、法规的衔接。根据 国家主管部门有关工程建设标准编写规定,为了精简标准内容,凡 引用或按其他全国通用的设计标准规定的内容,除必要之外,本标 准不再另设条文。本条强调设计中除应执行本标准外,还应执行 与设计内容相关的安全、环保、节能、卫生等方面的国家现行的有 关标准、规范和法规的规定。

3. 0.1本条规定了对有害物的控制及工艺设备的要求。

对于产生有害物质的工艺生产设备采用自动化、密闭、隔离和 在负压下操作的措施,可以避免直接操作,并改善工作人员的工作 条件。

对生产过程中不可避免产生的有害物质在排放前进行净化处 理,以符合国家现行标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297等 有关大气污染物排放标准的要求。大气排放除执行污染物最严格 的排放浓度标准外,还需要符合污染物总量控制的要求。

3. 0. 2电子工程中,依废气污染物种类通常将工艺废气划分为酸 性废气、碱性废气、挥发性有机物(VOCS)废气、特种废气、含尘废 气、焊锡烟气、玻璃窑炉废气等,通常情况下同类废气可以合并,不 相容的废气分开设置排风系统。

3.0.3本条规定了排风系统的划分原则,是强制性条文,必须严 格执行。

1防止不同种类和性质的有害物质混合后引起燃烧或爆炸 事故。

2避免形成新的毒性、腐蚀性的混合物或化合物,或生成毒 性、腐蚀性更大的混合物或化合物,对人体造成危害或腐蚀设备及 管道,如散发氧化物的电镀槽与酸洗槽散发的气体混合时生成氢 氤酸,毒害更大。

3为防止或减缓蒸汽在风管中凝结聚积粉尘,从而增加风管 阻力甚至堵塞风管,影响通风系统的正常运行。

4避免极毒和剧毒物质通过排风管道及风口窜入其他房间, 如将放散碑烷、磷烷、乙硼烷、铅蒸气、汞蒸气和氤化物等极毒和剧 毒气体的排风与其他房间的排风设为同一系统时,当系统停止运 行,极毒和剧毒气体可能通过风管窜入其他房间;极毒物质是指车 间空气中有害物质的最高允许浓度小于O. lmg∕m3的物质;剧毒物 质是指车间空气中有害物质的最高允许浓度小于0∙ Img∕π√~lmg∕ 的物质。

5避免燃烧爆炸性气体通过排风管道及风口窜入其他房间。 3. 0.4规定此条主要是考虑节能,当个别排风点的需求压力较 高,且又出现在系统后三分之一管路时,势必使整个排风系统的需 求压力提高,这是不合理的,最好分别设置系统。

3. 0.6本条涉及排风系统安全、稳定运行以及大气污染问题。

1 一些电子工厂洁净厂房内使用各类品种、一定数量的燃烧 爆炸性物质,通常在使用这些物质的生产设备均设有局部排风系 统,为此要采取技术措施防止这些物质的排风系统对所在厂房的 安全造成危害,所以本款规定为强制性条文,必须严格执行。

2电子工厂如芯片制造生产设备的局部排风系统中有毒有 害物质主要有:酸碱类:氢氟酸(HF)、盐酸(HC1)、硫酸(H2SOJ. 硝酸(HNO3)、氨(NH3)等;有机类:异丙醇(IPA)、三氯甲烷 (CHCI3)、六甲基二硅胺(HMDS)、丙酮等;特种气体:碑烷 (ASH3)、硅烷(SiH4)、磷烷(PH3)、硼烷(B2H6).三氟化氮(NF3)、 六氟化鸨(WF6)、三氯氢硅(SiHCI3).四氟化碳(CF4)、六氟化硫 (SF6)、一氧化二氮(NO)等,这些物质大部分对人类生存环境具 有巨大的危害性,因此要求需根据国家和地区污染物排放标准进 行净化处理。

3. 0.7本条规定了燃烧爆炸性危险物质的排风系统风量确定原 则,是为了保证安全。

3. 0.8本条规定了釆用防爆型废气处理系统设备的条件,为强制 性条文,必须严格执行。

直接布置在有爆炸危险场所中的废气处理系统设备,用于排 除、输送或处理甲、乙类物质的废气处理系统设备以及排除、输送 或处理含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维物质,其含尘浓度高于或 等于其爆炸下限的25%时,或含甲、乙类物质的浓度高于或等于 其爆炸下限值的10%时,由于设备内或外的空气中均含有燃烧或 爆炸危险性物质,遇火花即可能引起燃烧或爆炸事故,为此规定其 废气处理系统的设备要釆用防爆型。

3. 0.9本条规定了废气处理系统的设备、风管和配件的防静电接 地要求。

当静电积聚到一定程度时,就会产生静电放电,即产生静电火 花,使可燃或爆炸危险物质有引起燃烧或爆炸的可能。因此做了 如条文中的有关规定。

法兰跨接系指风管法兰连接时,法兰间密封垫或法兰螺栓垫 圈常常釆用橡胶材料,故两法兰之间需用金属线跨接。

3. 0. 10本条规定了排风风管布置原则,为强制性条文,必须严格 执行。

有爆炸危险的厂房、车间发生事故后,火灾容易通过排风管道 蔓延扩大到建筑的其他部位,因此其排风管道严禁穿过防火墙和 有爆炸危险的车间隔墙。

3. 0.11规定本条的目的是为了使排风系统中含有的有毒有害物 质以及局部排风系统中排出的有较高浓度的爆炸危险性物质得以 在大气中扩散稀释,以免降落到建筑物的空气动力阴影区和正压 区内,污染周围空气或导致向车间内倒流。

“建筑物的空气动力阴影区”指室外大气气流撞击在建筑物的 迎风面上形成的弯曲现象及由此而导致屋顶和背风面等处由于静 压减小而形成的负压区;“正压区”指建筑物迎风面上由于气流的 撞击作用而使静压高于大气压力的区域。一般情况下,只有当它 和风向的夹角大于3(ΓC时,才会发生静压增大,即形成正压区。

3. 0. 12本条规定了通风系统排除凝结水的措施。

排除潮湿气体或含水蒸气的排风系统,风管内表面有时会因 其温度低于露点温度而产生凝结水。为了防止系统内凝结液腐蚀 或堵塞设备及风管,影响排风系统的正常运行,条文中规定水平敷 设的风管要有一定的坡度并在风管的低点设置观察检修口,在风 管的最低点和通风机的底部设置排除凝结液装置,对于酸、碱、挥 发性有机物和特种废气系统产生的冷凝液需排至相应的废水管网 中进行再处理。为了防止由于排风管路水密性不好,而发生排风 管路中的冷凝液渗漏事故,所以规定排风管路系统要有防渗漏 措施。

3. 0. 13本条规定了填料洗涤式废气处理设备的设置原则。

1规定断面风速是为了保证废气与洗涤液有充分的接触时 间,从而保证处理效率。

2填料洗涤式废气处理设备的填料厚度对处理效率起到至 关重要的作用,填料厚度与断面风速、喷淋循环液流量、待处理污 染因子、填料形式等有关,需根据厂家提供的公式计算或曲线 查取。

3喷淋液循环量是保证处理效率又一重要因素,规定第1项 是为了保证废气与吸收液进行充分的质交换;规定第2项是为了 确保填料充分润湿,这里的填料面积指正对喷淋方向填料横断面 面积,对于目前工程中常用的逆向流、交叉流填料洗涤式废气处理 设备通常指填料水平断面面积。

4规定此款是为了保证被处理废气与吸收液有足够的接触 时间,从而保证处理效率。

6、7这两款规定是为了防止废气处理设备发生冻结。

8有些工程中填料洗涤式处理设备补充水采用纯水制备系 统的反渗透浓水,结果纯水制备系统的反渗透浓水中的钙离子大 量结积在填料和除雾器上,造成堵塞。另外酸废气洗涤塔是以循 环液的导电率来确定是否排水,所以以含盐量较高的纯水制备系 统的反渗透浓水作为补水也是不适宜的。如果酸废气洗涤塔内补 充再生水,再生水中残留的氨将与酸废气中氟和氯离子生成不易 捕集的氟化铉和氯化铉。同样理由,再生水也不适宜作为碱废气 洗涤塔的补水。所以填料洗涤式处理设备的补充水一般为自 来水。

3. 0. 14本条规定了压入式、吸入式、吹吸式废气处理系统的采用 原则。

当排风中含有酸性、碱性、特种等有毒有害污染因子时,如采 用压入式废气处理系统,一方面排风机处于高浓度污染因子区,易 被腐蚀;另一方面风机出口与废气处理设备间处于高正压,如风管 系统密封不好,或软接头破损,部分未经处理的废气将会直接排入 大气,污染环境。对于排风中含有挥发性有机物的废气处理系统, 综合考虑处理效率、系统泄漏等因素,采用吹吸式废气处理系统, 使转轮浓缩机与上游气流风机出口间处于微负压或微正压是较合 理的选择。

3. 0.15规定此条主要是为了符合节能要求,处理设备的压力损 失指单级填料或单级吸附材料的压力损失,且为运行压力损失,本 规定不适合蓄热氧化设备。

3. 0. 16本条是针对以往废气处理系统因设置旁路会经常出现排 放超标和短路运行的现象提出的要求。

3. 0. 17本条为强制性条文,必须严格执行。

1为了避免含有燃烧爆炸性、毒性物质的排气管路向沿程或 路由区域泄漏,形成安全事故的发生,本款规定此类排气管路内压 力要低于路由区域内的压力,即保持一定的负压值。

在美国消防协会的NFPA318≪洁净室消防标准》中的3.2.3 条规定:含有危险化学品的废气应经由保持相对于建筑内正常使 用区域负压的风管系统传输。但风机、洗涤塔和处理装置的下游 除外。

2、3、4这三款规定是为了提高排风系统和废气处理系统的 运行可靠性,防止因设备故障或停电等原因使燃烧爆炸性、有毒物 质未及时排走或未得到有效处理而发生事故或污染环境。

3.0.18本条是关于废气处理系统排气筒的设计要求。

排气筒的高度不仅要符合国家及地方环境保护的相关规定, 而且还要注意符合本项目环境影响报告书的相关要求,实际工程 情况表明,往往后者规定的排气筒高度远大于前者的要求。

第2〜4款规定主要考虑有毒有害物质虽然经废气处理系统 进行了处理,并达到了排放标准,但不等于无害,为了避免该废气 未经充分扩散、稀释而降落地面被人员吸入,所以规定了最低的排 气筒高度及较高的排放速度;同样的理由规定了第7款排气筒要 远离新风吸入口,废气处理系统总体设计时需考虑此因素。

第5款规定是为了方便环保监测人员测试废气处理效果及废 气排放情况。

3. 0. 19本条是废气处理系统风管的规定。

风管的防腐性能应与所接触的腐蚀性介质相适应,实际工程 中,如废气中含有HF,当采用普通玻璃钢风管时,其骨架材料玻 璃丝布就不能抵御HF的腐蚀,系统运行不久就得更换。另外,即 使同为玻璃钢,但不同的树脂对各种酸性介质的抗腐蚀性能也是 不一样的。

经调研发现,近几年集成电路前工序工厂和平板显示类工厂 相继发生的几次火灾,起因基本与工艺生产有关,但多数情况火势 是沿着非不燃材料的排风管道扩散、蔓延,引起更大范围内发生火 灾,造成巨额财产损失,且有几起火灾甚至造成部分电子产品供应 中断,引发市场价格发生波动。所以规定集成电路前工序工厂和 平板显示类工厂的排风管要采用不燃材料制作。

3. 0. 21本条规定了风管及配件的绝热措施。

1户外安装的废气处理系统风管及配件,当输送的废气中含 有遇冷形成凝结物堵塞或腐蚀风管的物质,如苯蒸汽、硼蒸汽等, 将影响废气处理系统的正常工作。

2当除尘风管内表面结露时,粉尘将会沉积,并堵塞管道。

3高温风管如不采取绝热措施,有烫伤人体的危险。

3. 0. 22洁净室(区)内的排风管,如直接釆用产尘的绝热材料,一 方面在施工过程中保温材料的纤维会在空气中飞扬,难以清除。 另一方面有些排风系统的管道在运行过程中,难免需要增设接口 或拆开检修等工作,从而对洁净空气造成污染,影响室内洁净度等 级,且缩短送风末端过滤器的使用寿命。

3. 0. 23规定此条主要是考虑节能。

3. 0. 24排风机并联工作比较复杂,尤其是对具有峰值特性的不 稳定区在多台排风机并联工作时易受到扰动而恶化其工作性能; 因此设计时要慎重对待,否则不但达不到预期目的,还会无谓地增 加能量消耗。为简化设计和便于运行管理,条文中规定,在排风机 联合工作的情况下,要尽量选用相同型号、相同性能的排风机并 联。当排风机并联安装时,要根据排风机和系统的风管特性曲线, 确定联合工况下的风量和风压。另外,通风机并联工作时,设置是 否合理也是至关重要的,实际工程中经常出现由于并联运行的风 机台数过多或布置不当,实测结果经常达不到预期的总风量。

3. 0. 25规定本条是为了防止防火阀的误动作而造成排风系统的 失效,从而引发安全和生产的事故。另外,即使发生火灾时也不要 将此类排风系统停止运行。因为一方面排风系统可兼作排烟功 能,另一方面一旦停止运行,工艺生产设备将向车间内散发比烟气 毒性更大的有害物质。为了达到上述要求,设计人员要在前期方 案设计时合理规划,并与相关专业密切配合,尽量避免风管穿越防 火分区墙。

3. 0. 26规定本条是避免频繁更换吸附剂,并减少更换吸附剂对 生产的影响,所以吸附剂填料量要满足其更换周期不短于3个月 的要求。

3. 0. 28废气处理系统的风机、处理设备等产生的噪声,影响主要 有两个方面,一方面是影响室内环境,要尽量用风管、弯头和三通 等部件以及房间的自然衰减降低或消除。当仅靠自然衰减不能满 足室内噪声要求时,则需在风机吸入段的排风管路系统中设置消 声装置或采取其他消声措施,如采用管式消声器等。另一方面是 室外环境,当仅靠自然衰减不能满足厂界和厂区噪声要求时,则要 在风机压出段的排风管路系统中设置消声装置,必要时需对风机 设置隔声罩。

3. 0. 29电子工业生产过程大部分为精密加工,对微振通常有较 严格的要求,废气处理系统中的风机、水泵等在运行时会产生较强 烈的振动,如不予以妥善处理,将会对工艺生产产生不利影响,所 以需采取隔振措施。另外,对有微振要求的电子工厂,排风管道也 是一个不可忽视的振动源,当排风管道布置于有微振要求的区域 内或附近时,也需釆取隔振措施,如釆用减振支、吊架,风管下设置 隔振垫等。

3. 0. 30排风支干管设置风量调节阀,是便于各支干管风量的调 节。排风总管设置测定孔是便于风量、风压、有害物浓度等的测 试。对于系统较大、排风支干管较多的废气处理系统,每个支干管 末端设置微压计,是利于系统风量和压力平衡以及二次配管的 实施。

3. 0. 31考虑风管的气流特性、强度、材料消耗等因素,风管截面 采用圆形是最为合理的,但考虑到风管安装所占用的空间,某种情 况下采用矩形风管也是一个不错的选择。而酸性、碱性和特种废 气系统的排风管通常有凝结液产生,所以风管截面需为圆形,以利 于凝结液的收集、排除。

3. 0. 32本条是关于选择废气处理设备的要求。

1在工业通风系统运行过程中,由于风管和设备的漏风会导 致排风口处的风量达不到设计值,甚至会导致室内有害物浓度达 不到设计和卫生标准的要求。为了弥补系统漏风可能产生的不利 影响,选择末端处理设备时,需根据系统的类别(低压、中压或高压 系统)、风管内的工作压力、设备布置情况以及系统特点等因素,附 加系统的漏风量。

2考虑流量分配不均匀性等因素,循环泵的流量要在系统需 求流量的基础上附加10⅜o

3规定此款是为了提高废气处理系统的运行效率,保证车冋 内工艺设备排风口的排风量,以及废气处理系统的运行安全。

4规定此款是为了确保废气处理设备在工作压力下运行时, 不会发生由于强度问题而变形,另外废气处理系统在运行过程中 也会发生压力波动的情况,为确保系统安全运行,所以考虑了一定 的安全系数。

3. 0. 33本条是关于选择排风机应考虑的因素及要求。

1、2选择风机的基本特性要求。

3工艺设备一般要求排风口处满足一定的负压要求,如某些 设备酸排风要求为一500Pa,排风机风压需包括此部分的压力。

4规定本款是考虑系统阻力计算的不精确性,系统计算工况 与实际工程施工后的工况间的差异以及选用的风机性能与实际安 装的风机性能间的差异等因素。

5当系统的设计风量和计算阻力确定以后,选择通风机时需 考虑的主要问题之一是通风机的效率。在满足给定的风量和风压 要求的条件下,通风机在最高效率点工作时,其轴功率最小。在具 体选用中由于通风机的规格所限,不可能在任何情况下都能保证 通风机在最高效率点工作,因此条文中规定通风机的设计工况效 率不要低于最高效率的90%。一般认为在最高效率的90%以上 范围内均属于通风机的高效率区。根据我国目前通风机的生产及 供应情况,做到这一点是不难的。

3. 0. 34 废气处理设备的入口和出口设置采样口,以便于釆样 检测。

3. 0. 35设置在线污染因子监测装置可以及时监测和记录系统排 放情况。

4.1 一般规定

4. I. 1根据电子工业工艺加工性质,主要有酸性废气、碱性废气、 挥发性有机物(VOCS)废气、含尘废气、特种废气、玻璃窑炉废气。 表1是电子工业典型生产工序排出的废气类别,表2是典型生产 工序排出废气的主要成分。

表1典型生产工序排出的废气类别

|

工序 |

酸性 废气 |

碱性 废气 |

挥发性有 机物废气 |

工业 粉尘 |

特种 废气 |

玻璃窑 炉废气 |

|

外延 |

√ | |||||

|

清洗 |

√ |

√ | ||||

|

光刻 |

√_ |

√_ |

√_ | |||

|

化学机械抛光 |

√ |

√ | ||||

|

化学气相沉淀' |

√ |

√ | ||||

|

扩散、离子注入 |

√ |

√ | ||||

|

焊接 |

√ | |||||

|

烘干 |

√ | |||||

|

干法刻蚀 |

√ |

√ | ||||

|

湿法刻蚀 |

√ |

√ |

√ | |||

|

电路板清洗 |

√ | |||||

|

数控钻孔、层压 |

√ | |||||

|

黑化、棕化工序 |

√ | |||||

|

电镀与化学镀工序 |

√ |

√ | ||||

|

混料工序 |

√ | |||||

|

涂布干燥工序 |

√ | |||||

|

玻璃窑炉 |

表2典型生产工序排出废气的主要成分

|

生产工序 |

废气组成 |

|

外延 |

三氯氢硅、氢气 |

|

清洗 |

硫酸、硝酸、双氧水、氢气、盐酸、氟化氧、磷酸、氟化氨、氨 水、臭氧、异丙醇、二氧化氮、乙酸、丙酮、氢氧化钾 |

|

光刻 |

四甲基氢氧化铉、六甲基二硅胺、异丙醇,醋酸丁酯、丙二 醇甲醍醋酸酯、氟化物、乙酸丁酯、丙酮、氨、臭氧 |

|

化学机械抛光 |

过氧化氢、乙酸 |

|

化学气相沉淀 |

硅烷、四氟化硅、硼烷、磷烷、三氟化氮、氧化二氮、氨气、 六氟化物、四氯化锐、正硅酸乙酯、臭氧、乙二醇、二氯二 氢硅_________________________ |

|

扩散、离子注入 |

三氟化硼、硼烷、碑烷、磷烷、二氯氢硅、三氯氧磷、漠化 硼、氯化硼、氣化氣、氟化氢、乙硼烷、二氧化氮 |

|

焊接 |

锡和锡化合物、铅和铅化合物等 |

|

电路板清洗 |

硫酸、盐酸 |

|

烘干 |

二甲苯、甲苯、苯、酯类、酮类、醇类等 |

|

干法刻蚀 |

四氟化碳、氯气、三氟化氮、三氯甲烷、氟化硼、氢氟酸、氟 化氨、三氯化硼、二氧化氮、六氟化硫、漠化氢、磷化氢 |

|

湿法刻蚀 |

氟化氢、氟化氨、磷酸、醋酸、硝酸、硫酸、草酸 |

|

数控钻孔、层压 |

酚醛树脂、环氧树脂等 |

|

黑化、棕化工序 |

硫酸、硝酸 |

|

电镀与化学镀工序 |

硫酸、盐酸、硝酸、硼酸、甲醛等 |

|

混料工序 |

金属氢化物、氢氧化镣、钻酸锂、镣酸锂、锭酸锂、磷酸铁 锂、碳粉 |

|

涂布干燥工序 |

甲基毗咯烷酮、丙二醇甲醍醋酸酯 |

|

玻璃窑炉 |

硫氧化物、氮氧化物、烟尘 |

4. 1. 2企业要优先釆用清洁生产技术、工艺和设备,采用无毒、无害 或者低毒、低害的原料,替代毒性大、危害严重的原料,优先使用低氟 材料。企业要根据生产工艺、化学品使用清单、有毒有害物质清单等 进行分析论证,符合清洁生产指标要求,达到较高的清洁生产水平。同 时,限制使用有害的化学品是全球的发展趋势,企业需承担社会责任,要 符合《中国禁止或严格限制的有毒化学品名录》等相关限制性规定。

4.1.3当生产过程中使用含碑烷、磷烷、乙硼烷、铅蒸气、汞蒸气 和氤化物等极毒、剧毒物质时,一般是由生产厂家提供相关数据, 在环境评价阶段完成物料平衡计算,控制排放量。

4.1.4半导体集成电路和平板显示生产过程中,化学气相淀积、 干法刻蚀等工序使用的具有全球变暖潜能(GWP)的氟化合物,包 括全氟化合物:四氟化碳(CF4)、六氟乙烷(C2F6)、八氟丙烷(C3 F8)、八氟环丁烷(c-C4F8).三氟化氮(NF3)、六氟化硫(SF6)、三氟 甲烷(CHF3)和氢氟碳化物(HFCS)等。

4.1.5根据排放废气的种类和性质,集中布置工艺设备,以便废 气集中收集。

4.1.6考虑当有毒有害气体发生泄漏事故时,事故排风系统的有 效性以及事故排风系统和相对应的废气处理系统的规模,有毒有害 气体的泄漏速率要控制在一定的范围内,所以在有毒有害气体的供 应源头,即储罐出口处需装设流量限制阀。实际工程中有毒有害气 体储罐出口装设的最大流量为30L∕min的限流阀,既能符合生产供 应要求,又能很好地控制发生事故时的有毒有害气体泄漏速率。

4.2污染物控制

4. 2. 1生产工艺采用先进的技术和装备,可以减少有毒有害物质的 产生量。例如,在半导体工艺中通过改进生产工艺,降低光刻次数,降 低化学品的消耗,从而降低挥发性有毒有害废气的排放量;在平板 显示器件制程的涂胶工序中,可以釆用非甩胶的工艺设备代替甩胶 工艺设备,降低光刻胶的使用量,从而降低挥发性有机物的排放量。

4. 2.2根据走访调研,一些高污染的典型电子工业工艺设备废气 排放压力设定见表3〜表6o

表3 ɪr A(5代线TFT工厂)排气设备系统负压设定

|

序号 |

排风种类 |

设备排岀口负压(Pa) |

工艺设备 |

|

1 |

挥发性有机物排气 |

-200 |

光刻机、湿蚀刻 |

|

2 |

酸性排气 |

-150 |

湿刻蚀设备 |

|

3 |

碱性排气 |

-200 |

光刻机显影设备 |

|

4 |

特殊排气(有毒) |

-200 |

干刻蚀、等离子增强化学 气相沉淀、特气供应室 |

表4 工厂B(8.5代线TFr工厂)排气设备系统负压设定

|

序号 |

排风种类 |

设备排出口 负压(Pa) |

工艺设备 |

备注 |

|

1 |

挥发性有机物排气 |

-200 |

光刻机、湿蚀刻 |

ARRAY |

|

2 |

酸性排气 |

—80 |

湿刻蚀,返修设备 | |

|

3 |

碱性排气 |

-200 |

光刻机显影设备 | |

|

4 |

特殊排气 |

-80 |

干刻蚀、等离子增强化学气 相沉淀、特气供应室 | |

|

5 |

挥发性有机物排气 |

-200 |

光刻机、湿蚀刻 |

CELL |

|

6 |

酸性排气 |

—150 |

湿刻蚀,返修设备 | |

|

7 |

碱性排气 |

—150 |

光刻机显影设备 |

表5工厂C(12英寸半导体IC工厂)排气设备系统负压设定

|

序号 |

排风种类 |

设备排出口 负压(Pa) |

工艺设备 |

|

1 |

挥发性有机物排气 |

-200 |

涂胶、湿法刻蚀、化学机械抛光 |

|

2 |

酸性排气 |

—150 |

光刻机、离子注入、金属溅镀、 炉管、气相淀积 |

|

3 |

碱性废气 |

-200 |

涂胶、湿法刻蚀、化学机械抛光 |

|

4 |

粉尘 |

-200 |

金属溅镀、气相淀积 |

表6 工厂D(LED芯片工厂)排气设备系统负压设定

|

序号 |

排风种类 |

设备排出口 负压(Pa) |

工艺设备 |

|

1 |

挥发性有机物排气 |

-200 |

光刻机、湿蚀刻 |

|

2 |

酸性排气 |

—150 |

湿蚀刻、返修设备 |

|

3 |

碱性排气 |

-200 |

光刻机 |

|

4 |

特殊排气(有毒) |

-200 |

干刻蚀、等离子增强化学 气相沉积、特气供应室 |

4.3应急设施

4. 3.1工艺设备的安全保护系统通过配备紧急状态侦测切断装 置,控制有毒有害气体的扩散。

固定式安全保护系统指该系统就地设置在工艺设备上,不可 移动,供其他设备使用。

工艺设备包括工艺设备主体和附属部件,如气体储气柜、分配 箱、封闭箱体、密闭反应腔室等。

4. 3.2有毒有害物质的化学品和特气分配供应系统应该有泄漏 和排风压力下限报警连锁和切断特种气体、化学品供应的功能。 当排风风压降低至预先的设定值时,发出警报信号,并且将工艺设 备置于安全待机状态,同时切断特种气体、化学品的供应。

4. 3.3化学品和特殊气体在意外泄漏情况下,首先要避免化学品 和特殊气体向环境扩散,以保证附近操作人员的人身安全;其次要 切断设备运行,以保证设备自身的安全性;最后考虑加工产品的产 品质量。

工艺设备一般配置如下接口,以便接受报警信号:

(1) 预留接口联通至本地气体泄漏侦测报警装置,接受外部异 常报警信号;

(2) 预留接口联通至本地废气处理装置,接受该装置的异常报

警信号;

(3) 预留接口联通至本机废气排出装置(如干泵),接受该装置 的异常报警信号;

(4) 预留接口联通至本机附属的其他需排风的装置(如工艺气 体柜、密闭主机台外罩等),接受该部分的异常报警信号;

(5) 在操作位置附近安装紧急制动开关,确保工艺设备的紧急 切断;

(6) 在侦测到以上外部报警信号时,需启动本机安全互锁,切 断本机工艺气体输送,发出代表本机异常声光报警信号,并向生产 控制计算机系统发送指定的警报代码。

5. 1 一般规定

5.1.1碱性废气包括氢氧化钾、氢氧化钠、氨气、胺等碱性物质排 气,如与酸性废气在风管内混合将会产生结晶堵塞风管。同时,由 于酸、碱、挥发性有机物(VoCS)废气处理方式各不相同,没有一 种设备能够同时有效处理所有污染物。碱性废气系统采用专用系 统,能够有效避免输送管道内结晶物形成,专用系统针对性处理碱 性废气处理效率高,能够降低污染物排放量。

5.1.2填料洗涤式碱性废气处理系统要求连续、稳定工作,对排 风量波动、污染物组成、浓度的变化能迅速调节,为确保污染物达 标排放,对系统的基本组成做了规定。

5.1.3集成电路工厂、平板显示器工厂等大型电子工厂的工艺生 产是连续性的,对排风要求是连续和稳定的,碱性废气系统需要定 期检修和维护,以及保障某台处理设备和排风机发生故障时,系统 仍能够满足工艺设备排风需求,碱性废气系统处理设备和排风机 要设置备用。对于非连续性生产的小型电子工厂,工艺生产是非 连续性的,或者碱性排风系统发生故障时,工艺生产短期停止运行 造成损失不大的情形,一般不设置备用处理设备,排风机初期投资 小,也需要定期检修。因此,要根据工艺生产实际需求,确定是否 设置备用处理设备。

5. 1. 4电子工业洁净厂房密闭性强,当排风系统停止运行时无法 依靠自然通风稀释污染物,将会造成工艺设备和排风管道内污染 物外溢至洁净室内,危害室内人员安全。碱性废气系统处理设备 和排风机按一级负荷供电的目的是提高电源可靠性,保障碱性排 风系统正常运行,保证室内人员安全和保护环境。

5.1.5由于管道施工原因,碱排风管道内的碱液容易发生泄漏, 腐蚀洁净室吊顶及FFU,严重的会影响洁净室内工艺生产。因 此,建议排风管道布置在下夹层内。

5.2处理流程和方法

5.2.1碱性废气主要是氢氧化钾、氢氧化钠、氨气、胺等碱性物 质,易溶于水,且易与酸性溶液发生中和反应。实际运行经验表 明,湿式洗涤是最有效的碱性废气处理方式。

5. 2.2碱性废气在洗涤设备内均匀分布、气液充分接触反应,能 够避免废气旁流和气液接触不充分,有效保证填料洗涤设备的处 理效率。

5.3处理设备

5.3.1本条规定了填料洗涤式碱性废气处理设备的基本组成,自 动控制系统包括自动排污、液位控制等。

5. 3.2本条明确了处理设备塔体材料、刚度要求。

5. 3.3碱性废气处理设备塔体设置观察窗便于观察塔内填料分 布、喷淋液分布、填料湿润情况,通过日常巡检,了解洗涤塔工作情 况。设置检修口便于装卸填料。

5. 3.4填料性能是影响处理设备性能的主要因素之一,需要根据 使用场所不同,结合填料性能、处理设备入口废气浓度、岀口废气 浓度,优化设计,确定处理设备尺寸、喷淋强度和填料规格。质量 不良的填料将影响洗涤塔的性能和正常运行,因此,规定了填料的 设计使用寿命。

5. 3.5每套处理设备分别备用循环喷淋泵,保证在循环喷淋泵发 生故障时及时投入备用循环喷淋泵,洗涤塔能够连续有效运行。 同时,规定了循环喷淋泵流量和喷头供液压力的最小裕量。循环 喷淋泵入口设置过滤器是防止杂物进入水泵。

5.3.6为保证喷淋管路安全,规定管道及配件的最低承压要求。

5. 3.7吸收液均匀分布并充分湿润填料,能够增加气液接触效 果,防止气流短路,提高处理效率。

5. 3.8集水槽为整体构件可以避免漏液。集水槽有效容积规定 是为防止集水槽内水被抽空,或防止水泵发生吸空现象,导致循环 喷淋泵无法正常工作。

5.3.9本条明确了除雾器效率,减少出口带液。

5. 3. 10为保证碱性废气处理设备吸收液PH值处于正常运行范 围内,减少操作人员劳动强度,保证安全生产,因此要求设置日用 加药罐和加药泵。

5. 3. 13碱性洗涤塔中和吸收液为酸性,加药管道为压力管道,管 道泄漏危害较大,因此做出本条规定。

5.3. 14设置自动检测和控制装置,能够有效控制处理设备系统 稳定运行,减小劳动强度。监控信号上传至工厂中央监控系统,能 够实现远程监控。

5. 3. 15洗涤塔及加药装置四周设置围堰或防渗集液盘,能有效 收集洗涤塔和加药装置发生泄漏时的漏液,将漏液控制在有限的 范围内。围堰设置废液收集管道目的是有效收集废液,防止废液 流入雨水或一般排水系统而造成环境污染。

5. 3. 17洗眼器、淋浴器作为职业防护设施,当发生化学品溅射到 人员时,需及时冲洗,减少化学品对人员的伤害。《工作场所防止 职业中毒卫生工程防护措施规范))GBZ∕T 194规定:生产过程中 可能发生化学性灼伤及经皮肤吸附引起急性中毒事故的工作场所, 要设置清洁供水设备和喷淋装置,对有溅入眼内引起化学性眼炎或 灼伤可能的工作场所,需设置淋浴、洗眼的设备。洗涤塔及加药装 置区域有可能发生化学品泄漏,因此建议设置洗眼器、淋浴器。

5.4风管及附件

5. 4.1碱性废气在排风管内冷凝形成冷凝液,具有一定腐蚀性, 因此对法兰垫片耐受化学腐蚀的性能提出了要求。聚四氟乙烯垫 片具有良好的耐受化学腐蚀的性能,在电子工业废气排风系统中 应用较多。

5. 4.2碱性废气在排风管内冷凝形成冷凝液,顺气流方向设置坡 度,在低点设置收集点和排水阀,有利于凝液收集和排放。

5.4.4加药管道、循环管道、排液管道通常釆用塑料管道,安装在 室外环境中,易受阳光照射,紫外线会加速塑料老化,缩短管道的 使用寿命,因此做出本条规定。

6.1 一般规定

6.1.3酸性洗涤塔中和吸收液为碱性,加药管道为压力管道,管 道泄漏危害较大,因此做此规定。

6.2氮氧化物、高浓度酸及电镀废气

6. 2.1集成电路和平板显示类工厂的酸性废气中含有No和 NO2混合的NOX,除进行酸碱中和反应外,还需进行氧化、还原反 应去除NOX,釆用多级处理方法。

在去除NOX过程中易产生有异味或污染性的副产物气体,需 要釆取措施去除新污染源。

6. 2. 2酸液喷淋清洗型设备、加热的酸清洗槽的排气为高浓度酸 废气,普通酸处理设备处理效率低,无法满足处理要求,需进行特 殊处理。

1在产生高浓度酸废气的工艺设备附近设置PoU,釆用喷 淋碱液的方法,就地去除高浓度酸废气。

2高浓度酸废气排入末端集中酸废气处理系统,洗涤塔要根 据有害物浓度计算确定填料和喷淋级数,采用多级处理方式。

7.1 一般规定

7.1.1对于吸附、吸附浓缩或焚烧法处理挥发性有机物废气时, 气体中颗粒物浓度过大易堵塞吸附剂、催化剂或蓄热材料。

7. 1. 2活性炭和转轮等吸附材料的性能受温度的影响较大,温度 高对吸附不利,气体温度超过4(ΓC时,吸附剂的吸附平衡容量下 降快,不利于吸附。气体相对湿度高时,水分与挥发性有机物的竞 争吸附能力加强,挥发性有机物吸附容量减少。因此,高温、高湿 的挥发性有机物废气一般是混入温度及相对湿度低的空气,或者 通过表冷器进行降温、除湿处理(除湿后的挥发性有机物废气还需 再加热,以降低相对湿度),再进入吸附装置处理。

7.1.3要求设计者从技术经济的角度出发,考虑设备与伺服系统 的使用年限关系。

7.1.4目前,转轮系统从材料和密封性角度均能满足大于95% 的净化效率,同时我国对挥发性有机物的控制要求也越来越严格。 电子行业的含挥发性有机物排气通常具有低浓度、大风量的特点, 普遍采用转轮浓缩净化,因此要求系统,主要是转轮浓缩系统浓度 大于IoOmg∕n√时对挥发性有机物的吸附净化效率不应低于 95%,而浓度低于IOOmg/a?时,因入口浓度低,达到95%存在困 难,因此限制排放浓度不大于5mg∕m3 O

7.1.5从安全角度提出的挥发性有机物废气处理系统设计最基 本的要求。

7.1.8风机进出口设置软连接可阻隔风机振动通过管道向外传 递。软连接材料包括不锈钢波纹节、各类玻纤布软管及涂胶帆 布等。

7.2废气收集、排风管道系统

7. 2.1电子行业的挥发性有机物气体大多为有毒有害气体,因此 电子行业的生产设备一般釆用负压操作,如排风出现故障,设备为 非负压状态或负压值不能满足设定的负压要求,生产设备将因连 锁装置而出现停机。因此设计排气系统时,要按不低于一级负荷 供电,防止因排风故障造成的生产停机或伤害事故。

7. 2. 2电子行业的挥发性有机物气体大多数为有毒有害气体,从 保护生产设备周边工作人员、生产车间环境空气质量及职业卫生 的要求出发,经处理后的挥发性有机物废气不能循环使用。

7. 2.3设计风管时应尽量避免因风管上下绕弯、液体冷凝沉积等 造成局部区域挥发性有机物的蒸汽积聚,浓度超过爆炸下限而导 致事故。

7. 2.4对于设置自动喷淋系统的排风管,设置一定的坡度,并设置带 水封的排液口进行排液,会避免喷淋排水回流到工艺设备,同时设置 能承载喷淋时管道系统重量的支撑系统,能防止风管系统垮塌。

7. 2.5挥发性有机物废气排风管系统泄漏易造成事故或污染环 境,因此在设计管道时要避免选用易出现泄漏的管道和接头形式, 如通风咬口风管,薄钢板、扁钢法兰连接,带条缝非连续的法兰垫 片等,避免选用易出现泄漏的管件,如未涂胶的风机软接头,无足 够液封的排液管等。

7.3处理系统

7. 3.1 一般半导体及光电产业的挥发性有机物废气排放浓度为 100mg∕m3 ~IooOmg∕m3 (φ烷计),属低度至中度浓度范围,但排风量 通常很大。浓度在50mg∕m3(φ烷计)以下挥发性有机物废气,已基本 能满足目前大气排放标准的要求,从技术经济的角度,除非是嗅阈 值极低的物质,否则一般不采用热氧化的方式,因此建议采用活性 炭吸附进行一定程度的减排。浓度不高于IOOomg∕m3,因浓度较 低,釆用直接氧化或蓄热氧化需大量添加辅助燃料,运行成本高, 因此一般釆用转轮浓缩5倍〜15倍,一方面提高气体浓度,另一 方面减少需氧化处理的风量。热氧化工艺包括热氧化及热回收系 统、蓄热氧化系统。浓度大于IOOOmgZm3的气体,采用蓄热氧化 的方式进行直接处理,一方面因为蓄热氧化的热回收效率已达 95%,另一方面可简化流程,较大程度的节约系统的投资费用。热 氧化工艺包括蓄热氧化系统、催化氧化系统、蓄热催化氧化系统。 旋转蓄热氧化是蓄热氧化装置中热回收效率和焚烧效率均较好的 装置,蓄热催化氧化工艺则通过催化剂在较低的温度下进行热氧 化作用,同时也具有很高的蓄热换热效率,氮氧化物的生成量相对 较少,但需要使用催化剂。

7. 3.2对于低浓度挥发性有机物废气的一次性活性炭吸附抛弃 工艺,从经济性角度出发一般釆用投资最少的固定床工艺,且通过 接触时间规定确保一定的吸附床层厚度。通过规定炭的吸附率质 量分数可确保炭具有一定的吸附能力。颗粒直径较大的活性炭往 往传质阻力大且传质区长度相对较大,不利于活性炭的充分利用, 因此建议釆用3mm以下的粒径。从工艺控制的角度,当活性炭 被颗粒物堵塞或含水量过大时,往往床层压力会变大,因此可以通 过安装压差报警装置作为监控活性炭床吸附性能的手段之一。

由于吸附为放热过程,同时活性炭含有的一些金属及金属氧 化物杂质具有一定的催化作用,活性炭床在吸附高浓度气体、吸附 饱和或外界高温的情况下可能会出现自燃危险,因此活性炭吸附 塔附近需配备消防系统或放置灭火器。

为避免频繁更换活性炭吸附剂,其填充量更换周期一般不低 于3个月。

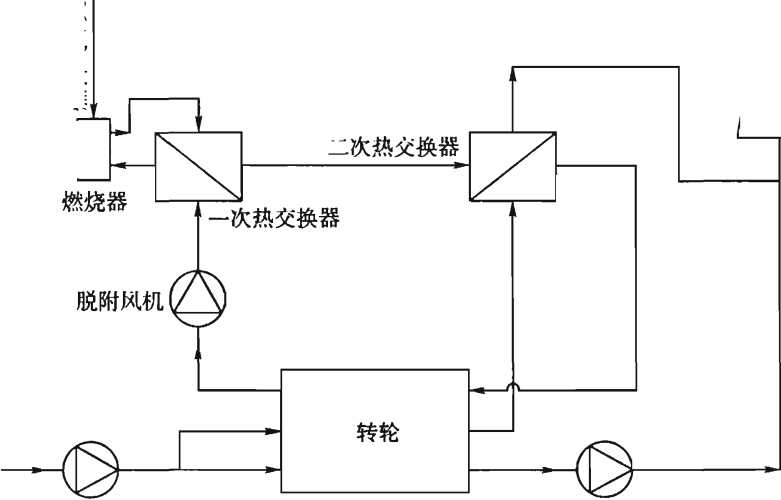

7. 3.4 “转轮浓缩+热氧化”工艺流程如图1所示。“转轮浓缩十 热氧化”系统由转轮吸附浓缩系统、热氧化系统和自动控制系统等 组成。工艺排气在进入浓缩转轮前会分流一定比例的废气通入转 轮冷却区作冷却之用,其余的废气进入吸附处理区经吸附处理达 标后可直接经排气筒排至大气。

釆用工艺排气作为转轮冷却用气主要是可以减少吸附处理气 体的流量。

冷却转轮并使转轮恢复吸附功能的废气将进入换热器,通过 与热氧化炉膛内抽出来一定流量烟气换热升温至180°C〜220。C 后返回进入转轮的脱附区,将吸附浓缩在转轮上的VOCS脱附出 来,形成高倍浓缩的废气气流;浓缩后的废气再通过换热器加热后 进入直燃式热氧化器,被髙温热裂解为二氧化碳与水的达标废气, 与前述经吸附处理区的达标废气合并后,由排气筒排放至大气。

一次风机 二次风机

图1 “转轮浓缩+热氧化”工艺流程图

由于转轮本身的特性,其再生温度需180°C以上才能较好的 完成脱附工作,但脱附温度到300°C以上时可能会造成部分挥发 性有机物裂解焦化,污染堵塞吸附剂表面,引起系统性能下降。

目前挥发性有机物排放限值比较严格的行业或地区要求在 50mg∕m3以下,浓缩后气体在热氧化系统处理入口可达5000mg∕m3 以上,因此要求净化效率不小于99%。在保证热氧化条件合理的 情况下,99%的热氧化效率是完全可以做到的。

由于氮氧化物也是目前我国纳入总量控制的污染物,因此要 求在控制挥发性有机物污染的热氧化过程中要防止出现氮氧化物 的二次污染。

热回收效率是指实际预热废气所利用热量与最大需求热量的 百分比值,计算公式如下:

_ m°(Tc — 丁。) Z-I、

η~ ml(Tc-Tl) ⑴

式中: 热回收效率;

m0--氧化装置排出气体的质量流量(kg∕h);

mi--待处理废气的质量流量(kg∕h);

TC——氧化装置燃烧室温度(°C );

TO——氧化排气在热回收系统出口处的气体温度(C);

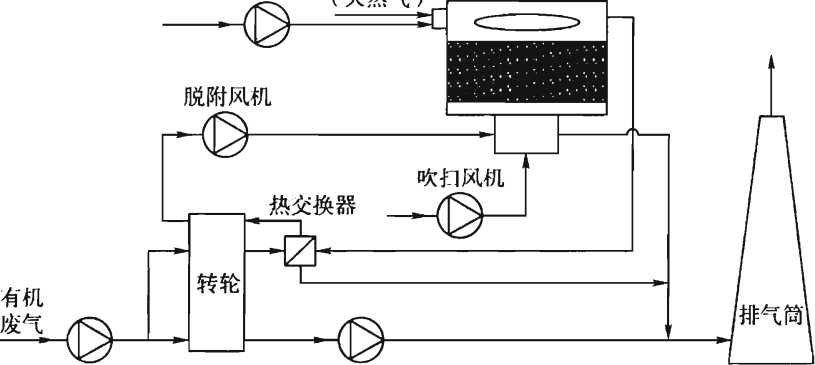

TI——挥发性有机物废气在热回收系统进口处的气体温度(OC)O 7. 3.5 “转轮浓缩+蓄热氧化”工艺流程如图2所示。“转轮浓 缩+蓄热氧化”系统由转轮吸附浓缩系统、蓄热热氧化系统和自动 控制系统等组成。

助燃风机寺您、旋转式蓄热氧化设备

—次风机

二次风机

图2 "转轮浓缩+蓄热氧化”工艺流程图

两塔式蓄热氧化设备在气流方向切换时存在泄漏的可能性, 因此对切换阀门的速度和密封性均要求较高,从确保热氧化效率 的角度,推荐采用三塔式或旋转式的工艺布置方式。

从技术经济的角度,规定了蓄热氧化系统的蓄热效率要不小 于 90⅝o

蓄热材料因湍流换热的需要,往往阻力较大,造成运行电耗较 高,综合换热和气流阻力的因素,要求蓄热材料压力损失要不大 于 350OPaO

废气进出热氧化炉由旋转阀切换进行,旋转阀的漏气率不应 大于1%。

与其他类型的蓄热氧化设备一样,旋装式蓄热氧化设备要设 置过热状态时热气体旁路排放控制系统,以有效控制炉膛过温问 题。当炉膛温度超过温度设定点时,开启热气旁路控制风门,让炉 体热量不经过蓄热床,直接通过排气筒排放至大气,从而有效降低 和控制炉膛温度。该设备能有效扩大氧化设备的进气浓度的允许 操作范围,同时在系统发生故障时,亦能有效降低炉温。

7. 3.6催化氧化一般在相对较低的温度条件下完成热氧化过程, 催化剂起着重要的作用,规定所选取催化剂的空间速度一般不小 于150Ooh-I是要求选用一些高性能的催化剂。避免含硫、铅、碑 等易造成催化剂失活的物质进入系统造成催化性能的下降。为防 止发生不完全氧化,在工艺中配备催化床预热系统,在确保催化剂 加热到正常工作温度区间后再通入待处理的挥发性有机物废气。

7. 3.7蓄热催化氧化系统(RCO系统)是将蓄热式热交换器与催 化氧化炉的优势结合起来的一种工艺。与RTO设备相同,先通 过陶瓷蓄热材料将待处理气体预热,然后将VOCS在3000C左右 的催化反应中转化成无害或少害的物质。两塔式蓄热催化氧化设 备在气流方向切换时存在泄漏的可能性,因此对切换阀门的速度 和密封性均要求较高,从确保热氧化效率的角度,推荐采用三塔式 或旋转式的工艺布置方式。

7. 3.8体积浓度>1%,沸点>150。C的剥离液挥发性有机物废气 一般釆用冷凝净化工艺进行预处理。常见的去光阻剥离液、去光 阻工艺所涉及的挥发性有机物性能情况分别见表7和表80

表7常见的去光阻剥离液

|

品名 |

主要成分 |

|

ACT-690C |

DMSO(25%)、MEA(70%)、Catechol(5% ,Inhibitor) |

|

ACT-935 |

Amine HybrOXylamine、MEA、PyroCateChOI |

|

ToKIO6 |

MEA(70%)∖DMS()(30%) |

|

N300 |

MEA(35%)∖BDG(65%) |

|

N321 |

MEA(20%)∖BDG(60%)∖H2θ(20%) |

表8去光阻工艺产生的主要VOCS种类和物化特性

|

溶剂 |

化学式 |

密度 (g∕mL) |

沸点 CO |

水溶性 |

亨利常数 [mol∕(kg ∙ bar)] |

AALG (g∕m3) |

备注 |

|

DMSO |

(CH3)2SO |

1. 095 |

189. O |

高 |

>50000 |

—— |

— |

|

MEA |

C2H7NO |

1. 014 |

171. 1 |

高 |

6100000 |

25 |

F、T |

|

BDG |

C8H18O3 |

0. 904 |

231. 2 |

高 |

— |

—— |

F、T |

|

DMDS |

(CH3)2S2 |

1. 057 |

109. 9 |

低 |

0. 91 |

— |

— |

|

DMS |

(CH3)2S |

0. 850 |

38. O |

低 |

0. 48 |

—— |

— |

|

TOIUene |

C7H8 |

0. 865 |

110. 7 |

低 |

0. 15 |

1420 |

F、T |

|

IPA |

(CH3)2CHOH |

0. 783 |

82. 4 |

中低 |

88 〜170 |

19600 |

FXTX |

|

ACetOne |

(CH3)2CO |

0. 786 |

56. 2 |

中低 |

30 |

—— |

—— |

冷凝净化过程的出口浓度主要取决于出口气体的冷凝温度, 因此建议采用5C〜8'C的冷却水,通过合理换热面积的冷凝器确 保冷凝系统的最终排气温度不大于12C,控制排气中的气态 VOCs浓度。冷凝器后设置的除雾器主要是用来将气体中的冷凝 液滴去除。冷凝液应排放至指定的安全容器内。

7.4处理设备

7∙ 4. 1为防止气体中的颗粒物堵塞活性炭床,预过滤系统出口气 体中的颗粒物浓度一般不大于lmg∕r∏3,安装床层温度及超温报 警器可有效控制火灾的发生,安装压差计可在一定程度上了解活 性炭床的运行状况。壳体材料要能耐受待处理气体成分在潮湿环 境下可能引起的腐蚀作用。设备壳体材料及加强结构要有足够的 强度,以防止在运行过程中因设备内部正压或负压产生变形。

7.4.2转轮吸附浓缩系统釆用憎水性的吸附材料附载于蜂窝基 材表面形成的吸附材料。设计时要充分了解其对待处理气体的吸 附、脱附性能的情况。吸附区的设计面风速、转轮厚度和转速综合 对吸附净化效率起作用。转轮吸附浓缩设备通常由专业供货商提 供,净化系统设计者可通过本条第1款、第2款的参数进行设计选 型。尽管转轮本身不具可燃性,但也曾出现过吸附在转轮上的挥 发性有机物出现闷烧的情况,因此对于部分应用场合(尤其是含有 酮类物质的挥发性有机物气体)通常配置氮气自动充气及消防水 自动喷洒装置,并设置PLC转轮温度连锁控制系统,以防止异常 或停机时出现转轮闷烧的危险。

转轮的净化效率还取决于吸附区、脱附区和冷却区间的动密 封隔离情况,动密封结构和材料是决定性的因素。

转轮漏风率:

/ŋ — 转轮漏风质量

一转轮处理气体质量流量

—待吸附处理气体入口质量流量一吸附后出口气体总质量流量 待处理气体入口质量流量

7. 4. 3挥发性有机物气体直接热氧化净化效率取决于燃烧温度、 停留时间、供氧量及气流紊动混合程度,因此规定了气体热氧化温 度要控制在730°C〜850°C ,停留时间一般不小于0.75s的下限条 件。从节能和安全的角度,规定r绝热层设计应确保炉体外表面 温度不大于60°C ,通常炉体绝热材料厚度不小于150mm。换热器 的换热效率不小于65%,由于是气气换热,因此建议采用管壳式 类型的换热器以确保换热效果。

7. 4.4挥发性有机物气体热氧化净化效率取决于氧化温度、滞留 时间、供氧量及气流紊动混合程度,因此规定了蓄热氧化设备气体 氧化温度控制在78(ΓC〜880C(与非蓄热氧化相比,混合程度相 对较差),滞留时间一般不小于0.75s的下限条件。蓄热的断面风 速和填装高度是蓄热热回收率的重要影响因素,蓄热层的断面风 速一般为l.lm/s〜1. 5m∕s(标准工况下),蓄热材料的高度一般 控制在0.8m〜1.6m范围内。为保证热氧化净化效率,气流切换 阀门的泄漏率不应超过0.5%o蓄热氧化设备设置的超温强制排 风措施应包括PLC温度连锁、高温排气阀和烟气混合腔室等。从 节能和安全的角度,规定了绝热层设计要确保炉体外表面温度不 大于600C0炉膛绝热层的要求如下:陶瓷纤维棉,厚度不小于 250mm,耐热温度不小于125OrO炉体绝热层厚度不小于 15OmmO

由于蓄热床内频繁出现温度变化,因此通过选择膨胀系数不 大于β×10-6m /(m・C)的蓄热材料来避免因蓄热材料风化而 导致的故障或换热效率下降。

热氧化自动控制包括控制程序、炉膛空气预吹除程序、母火监 视程序、主火监视与建立程序、运转与后吹扫程序等。相关模块包 含有继电器模组(Relay Module)、键盘与显示模块、定时器模块、 紫外线火焰监视器模块、通信模块与安装配线模块。控制器配备 有扩充的警报模块,其最初产生的警报与诊断包含有火焰信号显 示、氧化器全部监视循环、燃烧器运转时间、最后六个警报信号的 锁定,透过显示器进行的燃烧器I/O电压测试诊断。

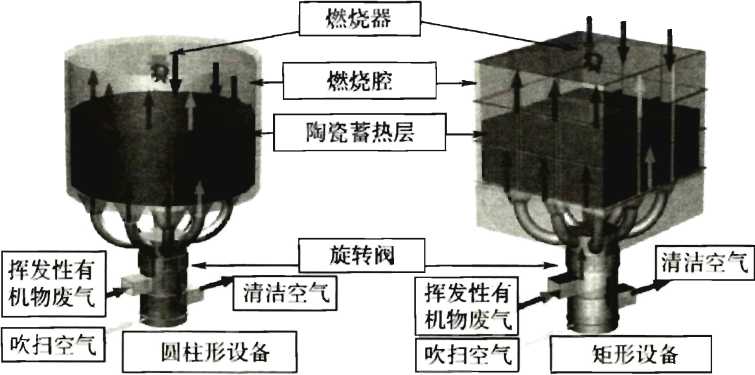

7. 4.5旋转蓄热氧化设备(RRTO)较普通蓄热氧化设备增加了 旋转阀和清洗功能,RRTO进出气配向阀采用圆形连续式旋转, 克服传统式蓄热氧化设备背压波动、阀门泄漏问题,加上设计有废 气吹扫区,能在吸放热切换时将蓄热床未热氧化的残余废气吹入 炉膛氧化,较好克服了 VOCs去除效率波动问题,见图3。旋转蓄 热氧化设备根据风量不同一般划分为6个以上的偶数区(2〃,〃忌 3),其中77-1个区为进气,〃一1个区为岀气,一个区为吹扫区,一 个区为待机区。吹扫风量不小于总风量的l∕60吹扫风由吹扫风 机提供压力,静压不小于350OPao床层厚度根据蓄热效率确定, 断面流速通常为1. 3m∕s〜2m∕s(标准工况下)。

图3旋转蓄热氧化设备示意图

7. 4.6挥发性有机物气体热氧化净化效率取决于氧化温度、停留 时间、供氧量及气流紊动混合程度,催化剂能降低对氧化温度的要 求,但催化氧化也要在一定的温度下进行,同时又要防止温度过高 造成催化剂的烧结失活,因此要求催化温度控制在350 C〜 500 C ,停留时间不小于0∙75s°催化区域的断面风速一般在 1. 3m∕s(标准工况下),一方面控制设备断面面积,另一方面保持 紊流传质条件。要通过设计换热器将挥发性有机物废气预热升温 至280 C以上,再通过电加热等方式加热到350 C后再进入催化反 应器。催化装置启动时,需先以新鲜空气通过电加热等方式加热 到350 C循环预热催化剂及反应器,暖机时间约为IlOmin,待催化 反应器到达350。C并且充分预热后,处理系统才可导入挥发性有 机物废气开始运行。当挥发性有机物废气中的浓度、成分不稳定 时,加热系统需设置自动调温装置,并维持岀口温度不大于 550C ,避免催化剂烧结失效。

7. 4.7挥发性有机物废气氧化净化效率取决于氧化温度、停留时 间、供氧量及气流紊动混合程度,催化剂可降低对氧化温度的要 求,但催化氧化也要在一定的温度下进行,同时又要防止温度过高 造成催化剂的烧结失活,因此要求催化温度控制在280。C〜 500Γ ,停留时间不小于0. 75s。

7∙ 4. 8系统各部件采用的材料要具有耐受冷凝液腐蚀的能力,以 免出现漏液或漏气。预过滤系统主要用来去除易于污损换热面的 颗粒物质。控制设备压降主要是需要减少系统的压损。考虑到液 体收集罐可能因收集的挥发性有机物气体的挥发逸散或装卸、洒 漏等,在其周边造成挥发性有机物气体的浓度超过气体爆炸下限 值(LEL),因此要求在液体收集罐周边的区域配置可燃气体报警 装置。

7.5自动控制及安全措施

7.5.1本条是对安全保护装置的要求。

电子行业的生产设备一般釆用负压操作,如排风出现故障,设 备为非负压状态或负压值不能满足设定的负压要求,生产设备将 因连锁装置而出现停机,因此通过设置排风量过低保护装置可有 效保障生产的正常进行(为保证正常生产要确保最低排风量)。

由于挥发性有机物气体的浓度存在波动性,当蓄热氧化设备 的入口浓度太高时,会造成炉膛温度过热引起事故,因此从安全的 角度出发,要求蓄热氧化设备的炉膛要设置超温强制排风措施。

7. 5.2当排风风管比较复杂时,易出现排风支管风量降低的情 况,从保障每台生产设备正常工作条件的角度出发,排风支管一般 设置可显示其排风系统状态的流量计或压力表。

7.5.3保障设备连续稳定的运行,需考虑配置一些关键设备运行 参数的监测设施,如氧化工艺的温度,排气CO浓度,吸附装置的 压差、温度等,同时需配置一些日常操作及保养所需的辅助设施,

如放液阀等。

7. 5.4本条规定了挥发性有机物排风系统运行监测的内容。

1排风系统在工艺设备排风出口处监测气体温度(应给岀温 度值),以监测异丙醇(IPA)、单甲基醍丙二醇(PGME)是否因高 温发生脱水作用而产生低沸点易燃性的丙烯(PrOPyIene)O

2管道系统设置废气温度检测还可以了解热回收设备、吸附 装置、脱附装置等的运行状态,此外北方地区的室外管道温度太低 可能出现凝结水或结冰等现象。

3风管内压力不足意味着管道内的气体流量偏离正常设计 范围,需通过报警提醒运行维护人员注意。

4系统停机报警主要是在非正常停机时提醒运行维护人员注意。 7.5.5从安全的角度出发,要设计安装一定序列的阀组,一方面 保证助燃气体稳定可靠的供应,同时防止回火等安全问题。

8.1 一般规定

8.1.1本条规定了特种废气处理系统的设置要求。

1特种废气的尾气处理设备包括干法吸附式、热氧化式、淋 洗式、等离子式等。

3尾气处理设备的入口、设备腔体内、管路以及等离子头等 需要定期清理,短则2个月〜3个月,长则3个月〜6个月。为了 确保稳定生产,特种尾气设备一般考虑备用。

8.1.2本条规定了管道连接的要求。

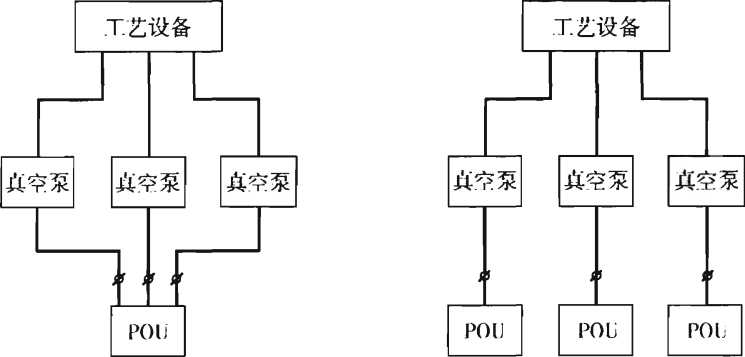

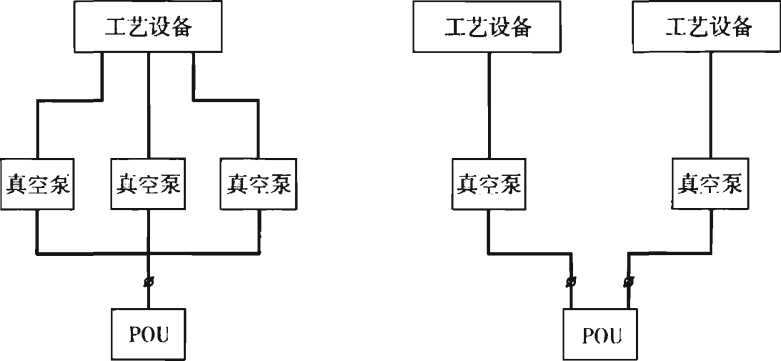

1不同工艺设备及同一工艺设备的不同腔体使用相容气体 时,一般釆用图4、图7接法;工艺设备不同腔体使用不相容气体 时,要采用图5接法,不要釆用图4、图7接法。

2工艺设备的排出口与尾气处理设备的进入口,要一一对应 图4、图5接法;图6合并使用的接法,在接头处易造成堵塞,故一 般不采用。

图4设备排出口合用POU 图5设备排岀口与POU一一对应

图6设备排出口合并后连接POU 图7不同设备排出口合用POU

8.1.3为了减少系统的阻力以及避免冷凝液和颗粒物的积聚,要 减少管路中的弯头和变径。当处理气体有含有自燃气体(如硅 烷)、可燃气体时,为了避免其余渗入的氧气混合引起燃烧或爆炸, 要减少管路上的接头。

8.1.5在尾气处理设备的出口设置取样口以便于检测。

8.1.7从安全角度考虑,制定了本条规定。

8.1.8采用淋洗式尾气处理设备时,由于其排出的气体中含有水 蒸气,故制定了本条规定。

8.2烷类尾气处理系统

8. 2.1 PC-TWA值见《工作场所有害因素职业接触限值 第1 部分:化学有害因素》GBZ 2. IO

8. 2.3本条规定了几种尾气的处理方式。

1因为硅烷易与空气发生反应,产生二氧化硅,极易堵塞管 道,故需要进行就地洗涤,而采用离子式的方式易堵塞火炬头,故 不推荐。

2对于废气量大的设备宜采用“热氧化+洗涤”的方式,如: CVD;量小的一般釆用吸附式的方式,如离子注入机、特气站均采 用吸附式。

3由于乙硼烷直接用吸收液处理效率较高,故推荐此方式。

8.3全氟化合物(PFC)尾气处理系统

8. 3.2由于中央废气处理设备对全氟化合物的效率几乎为“0”, 所以规定了特种尾气设备的效率。

8. 3.3热裂解包括等离子式和热氧化式。

8. 3.4由于全氟化物经POU处理,气体分解后会产生强腐蚀性 的高浓度的氟酸气体,故规定其处理设备的塔体及管道采用耐腐 蚀的材料。

8.4其他特种尾气处理系统

8. 4.2外延设备的尾气处理设备处理的尾气中含有氢气,氢气为 燃烧爆炸性气体,从安全角度考虑,制定了本条规定。

8. 4.4为了避免尾气遇低温时析出粉尘,从而堵塞管路系统,制 定了本条第2款规定。

8.5中央废气处理系统

8. 5.1尾气处理设备处理后还含有污染物,故需要进入中央废气 处理系统进一步处理。对于外延工庁,由于含有氢气,其尾气处理 设备处理后的气体不要接入中央废气处理系统。

8.5.3为了避免有害物质外泄制定了本条规定。

8.5.4本条规定了产生粉尘的尾气处理设备的系统设置要求。

2为了避免粉尘堵塞管路系统制定了本款规定。

3釆用淋洗方式,粉尘含有水分,会堵塞干式的过滤器。

9.1 一般规定

9.1. 1寿命设计年限是指在正常运行和维护条件下,除尘设备和 系统要能到达的使用年限,一般为20年;不是指滤袋、袋笼、膜片 等易损、消耗件的使用寿命。寿命20年是根据众多工程案例所能 达到的寿命提出的。

9.1.2废渣在转运和处理过程中,要采取有效的措施避免废渣扩 散形成二次污染。废渣的处理结果及系统运行噪声和系统排放要 不低于国家或地方的相关标准。

9. 2系统设计、处理流程及方法

9. 2.2除尘系统通常有集中式、分散式、就地式等。尘源众多,且 要求除尘系统集中维护管理的场合建议采用集中式除尘系统;对 于孤立偏远的尘源,建议采用就地式除尘系统。

本条是根据国家的安全生产要求和历年的工程实践经验提出 的,实际工程中可根据工程具体情况做出合理的系统划分。集中 式除尘系统便于管理,经技术经济比较,若工程造价和运行能耗比 分散式少时,优先使用集中除尘方式。

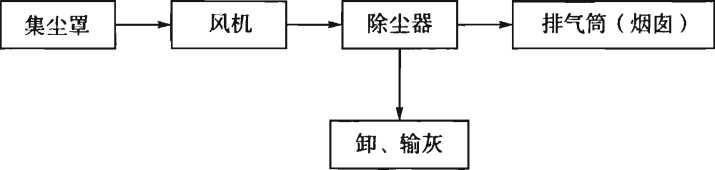

9. 2. 4 常见除尘工艺流程见图8o

釆用吸入式系统可以减少风机的磨损,提高除尘系统的运转 力。釆用压入式系统,含尘气体未经除尘器净化先流过风机,风机 的叶轮和机壳极易遭粉尘磨损,同时压入式系统易于粉尘泄漏,污 染环境。因此压入式除尘系统只适用于含尘浓度小于3g∕m3,粉 尘磨损性弱、力度小的情况。

9. 2.5采取压入式除尘系统,需要考虑系统密封不好的粉尘泄漏

(a)吸入式除尘系统

(b)压入式除尘系统

图8常见的除尘工艺流程

问题,因此对粉尘的物化特性和安全距离有特别要求,目的在于防 止发生意外情况时对周边环境造成不良影响。

9. 2.6本条规定了除尘器前设置预处理装置的条件。

1废气中若含炽热颗粒物或火星,可以设火星捕集器。

9. 2.8本条规定了排风罩的设置要求。

1对产生烟(粉)尘的生产设备和部位,要优先考虑釆用密闭 罩或排气柜,并保持一定的负压。当不能或不便采用密闭罩时,一 般根据生产操作要求选择半密闭罩或外部排风罩,并尽可能包围 或靠近污染源;必要时,釆取增设软帘围挡,以防止粉尘外溢。逸 散型热烟气的捕集应优先釆用顶部排风罩;污染范围较大,生产操 作频繁的场合一般采用吹吸式排风罩;无法设置固定排风罩,生产 间断操作的场合,一般釆用活动(移动)的排风罩。排风罩包括固 定式集气排风罩(吸尘罩)、移动式排风罩、手持式排风罩等。

2 一般情况下吸气罩罩口不设格栅,但是有些情况下纸屑、 塑料袋等杂质可能进入系统时,要在罩口设置格栅,避免除尘器卸 灰堵塞。

3本款的规定是为了避免吸入物料。

5屋顶罩等大型排风罩采用多个排风口可以及时地排出烟 气,减少烟气外逸,可减少无益空气吸入,从而减少排风量。

6排风罩包括下吸式排风罩、侧吸式排风罩、上吸式排风罩 或回转式活动排风罩。固定的排风点,一般根据实际情况安装上 吸式、侧吸式或下吸式排风罩。

9. 2. 10本条规定了焊接烟气排风系统设计要求。

3作业时罩口可随焊接点一起移动,以提高烟尘的捕集效果。

9.3处理设备

9. 3.1常用除尘器的类型与性能如表9所示。

表9常用除尘器的类型与性能

|

型式 |

除尘作用力 |

除尘设备种类 |

适用范围 | |||

|

粉尘粒径 (μm) |

浓度 (g∕m3) |

温度 CO |

阻力 (Pa) | |||

|

干式 |

重力 |

重力除尘器 |

>15 |

>10 |

<400 |

200—1000 |

|

惯性力 |

惯性除尘器 |

>20 |

>100 |

<400 |

400 — 1200 | |

|

离心力 |

旋风除尘器 |

>5 |

>100 |

<450 |

800—1500 | |

|

静电力 |

电除尘器 |

>0. 05 |

>30 |

<300 |

200 — 300 | |

|

惯性力、扩散 力与筛分 |

袋式除尘器 振打清灰 脉冲清灰 反吹清灰 |

>0. 1 |

<50 |

<260 |

1200 — 2000 | |

|

惯性力、扩散力 与凝聚力 |

滤筒除尘器 |

>0. 1 |

≤15 |

<130 |

600 — 1500 | |

|

湿式 |

惯性力、扩散力 与凝聚力 |

自激式除尘器 |

>1 |

<100 |

<400 |

800~3000 |

|

喷雾除尘器 |

<10 |

<400 |

— | |||

|

文氏管除尘器 |

<100 |

<800 |

2000 — 60000 | |||

|

静电力 |

湿式电除尘器 |

>0. 05 |

<100 |

<400 |

300〜400 | |

9. 3.5除尘器的效率由入口、出口含尘浓度确定;除尘系统要求 最终排放浓度达到排放标准,系统净化效率要根据不同的初含尘 浓度选择达到允许排放浓度要求的净化效率。

9. 3. 6本条规定了滤料的性能要求。

4对此类粉尘,光洁度高憎水滤料利于提高清灰效率,避免 粉尘堵塞滤料;当黏性更大时一般釆用预喷粉措施,在滤料表面形 成粉饼层,避免黏性粉尘直接粘黏在滤料上,利于清灰,延长滤料 使用寿命;除尘器设置加热、保温措施是为了避免含湿量较大烟气 产生冷凝结露现象,造成粉尘粘黏、板结。

5除尘效率不变的前提下,入口浓度高则排放会过高。在烟 气含尘浓度有波动的工况下要增加末端过滤来保证排放。

7阻燃是指耐高温,燃烧不扩散滤料,滤料无法完全实现 不燃。

9滤料采购时常因技术要求不明确、不完整导致滤料损害和 合同纠纷。因此,该条文一般作为滤料采购技术协议的补充。

9.4风管及附件

9. 4. 1本条规定了风管的设置要求。

2干管上所连接的支管数量一般不超过6根,主要是从减少 局部阻力和风量平衡角度考虑。

5风管材质通常采用碳素钢Q235。管道所用材料(材质)需 符合相关产品国家现行标准的规定,并有材质合格证明。

8磨琢性粉尘会磨损除尘系统的管道和设备,造成系统瘫 痪。一般硬度高、比重大、粒径大于20卩m、带有棱角的粉尘均有 较高的磨琢性;当气流含尘浓度大、流速高时,对管道和设备的磨 损大。

9. 4. 2风速过低会造成管道积灰。

9.4.4风管加固,必要时需设置纵向加强筋,纵向加强筋与横向 加强筋翼缘焊牢。

10.1 一般规定

10.1.1系统排列一般有下列的情况:

(1) 釆用1炉设置1套收集系统、1套处理系统;

(2) 釆用2炉设置1套收集系统、1套处理系统;

(3) 釆用多炉(1个〜10个)设置1套收集系统、1套处理 系统。

10.2系统设计、处理流程及方法

10. 2. 1两个废气出口 一个为起炉烟气出口,另一个为生产烟气 出口。

起炉烟气为各窑炉烘炉或起炉空气燃烧时排出的烟气,生产 烟气为生产时因物料熔融而产生的烟气。起炉烟气一般不含有害 物质,而生产烟气含有有害物质,所以一般分别设置排气系统。

10. 2. 2规定本条目的在于使窑炉生产设备内部和烟气系统均保 持稳定的工作压力。窑炉生产设备废气出口通常为微负压,该压 力对生产效率有很大的影响。

10. 2. 4由于各电子玻璃的生产厂的配方不同,产生的烟气成分 都不同,因而所釆用的处理方法也有不同。釆用喷淋设备、半干式 吸收塔处理酸性废气为一般釆用的方法。若有氮氧化物的产生, 其处理方法按第10. 2.6条的说明。

10. 2. 5废气的降温在电子玻璃行业中有两个方法,即室外冷空 气降温和喷淋降温,采用何种方法取决于釆用的生产原料是否有 吸湿的情况(如硼、碑等),脱硝效率与湿度成反比,过高的湿度容 易引起处理设备及风管中产生结晶,所以需确保降温后废气的相 对湿度不超过10⅝o

10. 2.6本条规定了废气脱硝的方式。

1常温脱硝一般采用化学洗涤,或臭氧(AOP)氧化还原工 艺等方法,但因产生废水,产生水溶化合物的再处理问题,及废 气氮氧化物浓度高等情况,在电子玻璃烟气中很少釆用。

2当釆用CSCR方案时,脱硝设备包括:氨水外部升温气化 设备、氨水与废气混合设备、废气升温设备(由60。C〜80。C提升到 Io(TC〜120°C)、脱硝反应塔(含触媒)、氨逃逸监控、氮氧化物监 控、触媒回收设备等。

4当采用SNCR或HESNCR方案时,脱硝设备包括:含氨 水外部升温气化设备、氨水与废气混合设备、除灰设备、脱硝反应 设备、氨逃逸监控、氮氧化物监控仪表等。

常用的脱硝方式见表10。

表10各种脱硝工艺的比较

|

脱硝工艺 |

SNCR |

HESNCR |

SCR |

湿式洗涤 |

CSCR |

|

温度(C) |

850—1000 |

800—1100 |

250 — 350 |

40~60 |

100—120 |

|

反应条件 |

非触媒 |

非触媒 |

选择性触媒 |

非触媒 |

活性焦炭还原 |

|

反应方式 |

氨法 |

氨法 |

氨法 |

氧化还原法 |

氨法 |

|

去除效率 |

≤50⅜ |

60%〜70% |

≤70⅜ |

80% 〜85% |

80%〜90% |

|

前处理要求 |

— |

≤400mg∕L |

≤300mg∕I. |

≤200mg∕L |

≤100mg∕I. |

|

投资 |

低 |

低 |

中 |

中〜低 |

高 |

|

能耗 |

低 |

低 |

高 |

中 |

低 |

|

处理模式 |

连续/不停机 |

连续/不停机 |

需停机更换 |

连续/不停机 |

连续/不停机 |

10. 2.7本条规定是考虑因硼粉尘与氨结晶会毒化催化剂及产生 催化剂氧化问题。

10. 2. 8本条规定氨的逃逸率不超过8mg∕m3依据现行行业标准 《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》HJ 5630 脱硝系统设计时要采取控制氨气泄漏的措施,防止二次污染。氨 的逃逸率不超过8mg∕m3,同时厂界氨气的浓度符合现行国家标 准《恶臭污染物排放标准》GB 14554的规定。

10.3处理设备

10. 3. 1要采用碳化钧进行喷嘴硬化处理等措施是防止喷嘴堵 塞。为确保废气以尽可能高的温度进入除尘器,蒸发冷却塔需 保温。

10. 3.2袋式除尘器的气布比与废气的性质有关系。在纯氧燃烧 的熔炉系统中,要以1. 8m∕min为正常设计值。

10. 3. 3本条是关于选择性非催化还原法处理设备的要求。

采用选择性非催化还原 SeleCtiVe NOn-CataiytiC RedUCtion, 以下简写为SNCR技术,不使用催化剂;在850°C〜IoOOe的温度 范围内,将含氨基的还原剂(如氨水、尿素溶液等)喷入炉内,将烟 气中的氮氧化物还原脱除,生成氮气和水。

在合适的温度区域,且氨水和尿素作为还原剂时,其反应方程 式为:

(1) NH3为还原剂:

4NH3÷ 4NO + O2—"> 4N2+ 6H2O

N()2具有氧化性,和NH3反应生成成0和N

6NO2÷ 8NH3一> 7N2÷ 12H2O

(2) 尿素为还原剂:

2NO + 2CO(NH2)2+ O2> 3N2+2CO2+ 2H2O

10. 3.4本条是关于高效选择性非催化还原法处理设备的要求。

1高效选择性非催化还原法(HESNCR)为SNCR的改进型 (第二代的SNCR系统),有比SNCR更高的脱硝处理效果。

HESNCR工艺通过氨气增温增压混合器,首先常温预先雾化 氨水溶液,然后高温气化并增压,气态氨喷入待处理烟气的脱硝反 应区内,使氨与烟气充分混合并接触反应。在炉膛800C〜 IlooL这一狭窄的温度范围内,在无催化剂作用下,氨基还原剂选 择性地还原烟气中的氮氧化物,基本上不与烟气中的氧反应,主要 反应与 SNCR 相同:NH3+ NOX一> N2+ H2Oo

HESNCR ɪ艺的氮氧化物脱除效率主要取决于适当的反应 温度、氨和氮氧化物的化学计量比、混合程度、反应时间等。研究 表明HESNCR ɪ艺的温度控制至关重要,最佳反应温度是 950'C,若温度过低,氨的反应不完全,容易造成氨泄漏;而温度过 高,氨则容易被氧化为氮氧化物,抵消了氨的脱除效率。温度过高 或过低都会导致还原剂的损失和氮氧化物脱除率下降。通常设计 合理的HESNCR ɪ艺能达到60%〜70%的脱除效率。

2反应室可以是熔炉、锅炉或单独设计的反应室,HESNCR 试剂的储存和处理系统与SCR和CSCR系统类似。此系统还原 剂氨,一般采用氨水溶液。

10. 3.5本条是关于逆流式活性炭选择性催化还原法处理设备的 要求。

1逆流式活性炭选择性催化还原法(COke SeIeCtiVe CatalytiC ReaCtion,CSCR),是一种干式低温活性焦炭脱硝工艺(IoOC〜 20Or)O CSCR的脱硫脱氮过程在一个反应器内进行,一步处理 即能够达到处理效果。活性焦炭是这一处理过程的关键和重要的 因素。脱硫是利用活性焦炭的吸附特性;脱硝是通过氨、一氧化 氮/二氧化氮和活性焦炭发生催化还原反应而去除。

主要化学反应方程式如下:

GNC) + 4NH3一> 5N2÷ 6H2O 6NO2+ 8NH3> 7N2+ 12H2O

2 CSCR脱硝系统有以下几个重要组成成分:

(1) 鼓风机;

(2) 气体淬火系统(若需要);

(3) 吸收塔;

(4) 解吸塔;

(5) 催化剂注入系统,传输系统及装卸系统;

(6) 氨储存系统,蒸发系统及注入系统;

(7) 氮气供应系统;

(8) 控制系统;

(9) 电气系统。

10. 3.6本条是关于氨供应系统的要求。

1液氨蒸发器一般为螺旋管式。管内为液氨,管外为温水浴 缓冲槽维持适当温度及压力。通常以蒸汽直接喷入水中加热至 40C ,再以温水将液氨汽化,并加热至常温。

(1) 氨气流量受蒸发槽本身水浴温度控制调节。当水的温度 高过55'C时,则切断热源来源,并在控制室DCS上报警显示。

(2) 如使用蒸汽作为热源,提供的蒸汽压力一般为0. 8MPa〜 1. 3MPa,温度280"C〜375C ,以此作为蒸发器热源。

(3) 蒸发罐上要装有压力控制阀将氨气压力控制在0. 2MPao 当出口压力达到0. 38MPa时,切断液氨进料。

(4) 蒸发罐安装安全阀,能防止设备压力异常过高。

2液氨经过蒸发器蒸发为氨气后进入气氨缓冲槽,其作用是 对氨气进行一个缓冲作用,保证氨气有一个稳定的压力。氨气缓 冲槽的结构相对简单,主要包括氨气的进出口、安全阀以及排污 阀等。

10.4风管及附件

10. 4. 1本条是关于风管的规定。

1窑炉排放的烟气,计算运行工况下收集系统内烟气体积流 量,此时要考虑温度引起烟气体积流量变化的情况。

6风管要设置一定坡度,如1 ɪ 100或1 : 200,以有利冷凝 水的排出。

11.1 一般规定

11.1.1事故排风是保证安全生产和保障人民生命安全的一项必 要的措施。对生产、工艺过程中可能突然放散有毒有害物质的场 所,在设计中均要设置事故排风系统。

11.1.2本标准根据现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调 节设计规范》GB 50019中的相关规定,把事故排风量的换气次数 定为不小于每小时12次。

11.1.3事故排风系统吸风口的位置,在不同情况下要有不同的 设计要求,目的是为了保证有效的排除室内各种有害物质。对于 由于建筑结构造成的有爆炸危险气体排出的死角,例如,在生产过 程中产生氢气的车间,会出现由于顶棚内无法设置排风口而聚集 一定浓度的氢气发生爆炸的情况。在结构允许的情况下,在结构 梁上设置连通管进行导流排气,以避免事故发生。

11.1.4本条所规定的事故排风口的布置是从安全角度考虑的, 目的是防止系统投入运行时排出的有毒及有害气体危及人身安全 和由于气流短路而影响送风空气质量。

11. 1.5随着技术的进步,事故通风系统的启动或停止不能仅依 赖于人为发现、人为控制,条件具备时要引入自动控制系统,以增 加其可靠性,能使事故排风系统及时投入运行,但手动控制依然作 为最基本的控制方式予以保留。

11.1. 6事故排风系统(包括兼作事故排风用的正常排风系统)的 通风机,其开关装置装在室内外便于操作的地点,以便一旦发生紧 急事故时,使其立即投入运行。为了保证事故排风系统的运行可 靠性,其供电系统不要低于工艺设备供电负荷等级。

11.1.7排风系统需考虑风量的平衡,有排风、有进风,才能保证 气流通畅,确保通风效果。

11.1.8第1款、第2款规定是为了避免事故排风系统排出的有 毒有害气体未经充分扩散、稀释而降落地面,被人员吸入,故需高 空排放。第3款规定是为了保证人员的生命安全和健康。

11.2系统设计及有害气体净化

11.2.1对于高大厂房,按整个车间12次/小时换气计算事故通 风量时,事故通风系统庞大,且事故通风量不一定合理,因此规定 厂房以6m高度为限。当房间高度小于或等于6m时,按房间实际 容积计算;当房间高度大于6m时,按6m的空间体积计算。通过 合理布置吸风口,可以让事故通风系统发挥最大的作用。吸风口 的布置要符合本标准第11∙ 1. 3条的规定。

11. 2. 2事故排风能够由经常使用的排风系统和事故排风系统共 同保证。

11.2.3计算事故状态下的最大泄漏量一般考虑最不利情况,即 单位时间内在最大储存压力和最高温度下的泄漏量。

11.2.4按照本标准11. 1.8条的规定,事故排风系统排出口有害 物质浓度要不高于立即危害生命和健康浓度值的50%。最经济 的方法就是稀释排放,但有些有毒物质允许的立即危害生命和健 康浓度值较低,当最大事故泄漏量较大时,如采用稀释排放,则所 需的稀释风量巨大,明显不经济,此时采用吸附或洗涤等处理方式 是较为合理的方案。

11.2.5极毒和剧毒物质对人体危害很大,目前国家相关规范规 定要采用净化处理后高空、高速排放,故不釆用稀释方式排放。

11.2.6由于碑烷和磷烷难溶解于水,采用淋洗方式几乎无效,所 以一般采用吸附方式处理。而微电子厂房常用的乙硼烷能用吸 附,也能用洗涤方式处理。

11.2.7本条规定了采用稀释方式处理事故排风时系统的设计 要求。

1采用稀释方式处理事故排风时,如果稀释排风系统中带有 多个有毒有害物质储存和输配系统,此时系统的稀释风量要满足 系统中任意一个储罐和相关的输配系统发生事故时所需的稀释风 量,所以系统的稀释风量要取各种有毒有害物质稀释至立即危害 生命和健康浓度(LDHL)所需空气量中的最大值。

2当釆用稀释方式处理事故排风时,从有毒有害物质泄漏处 进入稀释空气,是最为安全、有效的方式,使系统中绝大部分空气 均处于立即危害生命和健康浓度值以下。

11.2.8本条规定了用吸附方式处理事故排风设计时的要求。

1设计吸附处理系统应考虑的因素。

2对于固定床吸附处理设备,由于吸附材料在事故排风系统 运行过程中是不能添加的,所以吸附材料的装填量要大于完全吸 附系统中最大储存量的有毒有害物质全部散出时的吸附材料需 求量。

3与上一款的理由相同。吸附设备的吸附速率不能低于完 全吸附系统中最大泄漏量的有毒有害物质散出时所需的吸附速 率,以保证所有泄漏的有毒有害物质被全部吸附。

4平时每次更换储罐的吹扫气体量并不大,但也会使吸附设 备中的部分吸附材料失去吸附能力,导致事故排风时的吸附能力 不够,所以更换储罐的吹扫气体需另设置吸附处理系统或接入其 他的废气处理系统。另外,日常不启动时因为水分的吸收需要定 期确认吸附材料的损伤状态。当有毒有害物发生泄漏,且事故排 风系统启动后吸附材料也需要更换。

11.2.9本条规定了采用淋洗方式处理事故排风设计时的要求。

1直立填料洗涤式废气处理设备虽然接管复杂,运行阻力稍 高,但理论上具有最佳的气液质交换效果,且事故排风系统为偶尔 运行,运行阻力稍高不应作为主要的考量因素,所以要优先采用。

2如果事故排风系统废气处理设备的循环泵平时不运行,当 有毒有害物质发生泄漏而启动事故排风机时,假如事故排风点与 废气处理设备间的距离较短,很有可能发生含有毒有害物质的事 故排风到达处理设备时,处理设备中大部分填料还未润湿,起不到 处理效果,事故排风系统排出口的有毒有害物质浓度超标,所以循 环泵平时要保持低速运行,以保证填料始终处于湿润状态。

3当事故排风点与废气处理设备间距离足够长时,通过计算 确认,启动循环泵后填料润湿的时间,短于启动事故排风机后含有 毒有害物质的空气到达废气处理设备的时间,洗涤液循环泵能仅 在发生事故时先于事故排风机启动,但为了防止启动循环泵时发 生瞬时抽空现象,废气处理设备的储液箱容量需足够大。

4有些有毒有害气体淋洗处理后会形成酸雾,如HCI气体 淋洗后将形成HCl雾,所以废气处理设备后需装设除雾器,以防 止酸雾排入大气,影响处理效率。

5为保证废气处理设备能连续、稳定、高效的工作,需设置自 动补液和排液系统。

11.2.10电子工业生产过程中使用的碑烷、磷烷、乙硼烷、三氯化 硼等极毒和剧毒物质一旦发生泄漏事故,对人员生命健康有很大 的危险,所以其储存和输配场所需设置可靠地排风系统。

12.1供配电与照明

12. 1.1电子工业废气处理装置在停电后,会造成工艺设备停机, 产品报废,经济损失较大,所以除小批量生产的实验室或试验生产 线外,废气处理装置用电负荷应与工艺设备同等级,并且一般不低 于二级负荷。

12.1. 2由于废气处理装置和排风机与工艺设备连锁,一旦发生 故障会导致工艺设备停机。本条要求废气处理装置供电电源与其 他动力电源分开,以免其他设备故障时对工艺设备的干扰。

12. 1. 3废气系统处理设备和排风机配置应急电源目的是提高电 源可靠性,即使在发生电力故障时,废气系统也能够有效收集和处 理废气,保证室内人员安全和保护环境。根据EPRK美国电科 院)权威数据统计,92%电能质量事件为电压骤降,为保护重要的 工艺设备,防止废气处理设备和排风机因供电电压扰动而停机,从 而避免停机停产造成的重大损失,一般采用UPS电源或防止电压 骤降装置。应急电源加UPS可以保障电源的连续性,防止电压骤 降装置可以防止电压敏感设备的电压骤降。

12.1.5经常操作的区域为泵、阀门和电操作柱等,照度参考平面 为操作位高度;现场控制和检查点为指示仪表和液位计等,照度参 考平面为测量点高度。

12.2防雷与接地

12. 2. 1本条是对突出屋面的废气处理设备和排风管的防雷 要求。

2本款是指含有燃烧爆炸性废气的排放口要符合现行国家 标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中第一类防雷建筑物对管 口保护范围的有关规定。

12. 2. 2防静电接地做法是按国家现行标准《石油化工静电接地 设计规范》SH/T 3097、《电子工程防静电设计规范》GB 50611中 的有关规定制定的。

12.2.3考虑到国内电子工厂在工程实际中大部分采用共用接地 的方式,本条规定接地装置的接地电阻值应按其中的最小值确定。 12. 2. 4本条规定防雷电单独接地时每组接地电阻宜小于100Q, 该电阻值是按现行行业标准《石油化工静电接地设计规范))SH∕T 3097中的有关规定制定的。

・105・