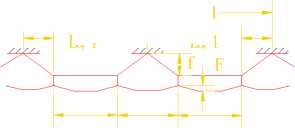

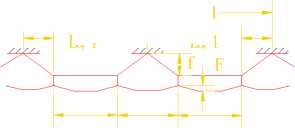

-Ld

Ld/4

LJ/2 LJ/2 Ld/2

工程建设标准全文信息系统

CJ/T 3011-93

PrOj ect and design Of POWer SUPPIy network for trolleybus

1993-05-18 发布 1993-12-01 实施

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

无轨电车供电网规划和设计

PrOjeCt and design Of POWer SUPPIy network for trolleybus

CJ∕T 3011—93

本标准参照采用国际标准IEC 913«电力牵引架空线路》(1998年)。

本标准规定了在城市建设总体规划中,有关无轨电车工程的规划导则、协调要求以及线 网专业技术设计标准。

本标准适用于城市建设总体规划、城市无轨电车工程中供电网规划和线网设计。轨道交 通中相应的供电网部分可参照使用。

GB 5951城市无轨电车和有轨电车供电系统

GB 12178城市无轨电车和有轨电车供电网电杆。

3.1无轨电车供电网

专为无轨电车传输电能的供电网络。

3.2触线

以滑动接触方式向电车集电装置供电的导线。

3.3触线网

由触线及其组件所组成的网络。

3.4馈线

从电车整流站向触线网输送电能的导线。

3.5馈线网

由馈线及其组件所组成的网络。

3.6无轨电车架空线网

由馈、触线网所组成为无轨电车馈供电能的网络。

3∙7重复线

两条及两条以上运营的无轨电车线路共用的触线线路。

中华人民共和国建设部1993-05-18批准 1993-12-01实施

工程建设标准全文信息系统

3.8避让线

在行车停靠站点处设置互相避让的触线线路。

3.9触线定位

按电车行驶轨迹对正、负触线中心线位置的设定。

3. 10电车行驶轨迹

指电车理想行驶路线的中心线。

3.11脱线

无轨电车在行驶中集电装置脱离触线的现象。

3.12横绷线支承形式

以电杆和横绷线做支承的形式。

3.13单臂梁支承形式

以电杆和装于其上的管梁做支承的形式。

3.14斜摆悬吊型式

以平行四边形斜摆悬吊器,使触线在纵向平面悬吊成'‘之"字形的悬吊型式。

3.15链式悬吊型式

以链式悬吊触线的型式。

3.16硬性悬吊型式

触线网不具有或基本不具有弹性结构的悬吊型式。

3.17蝙蝠拉铁悬吊型式

触线网采用管、排等悬吊较大曲折角弯道触线和衔接枢纽组件的悬吊型式。

3.18张力

馈、触线断面上所承受的力。

3.19垂度

馈、触线下垂点与其相邻两悬吊点连线间在铅垂方向上的最大距离。

3.20斜垂度

在不等高悬吊情况下与两悬吊点联线相平行的触线悬链曲线上的切线,其切点与两悬 吊点连线间铅垂方向的距离。

3.21跨距

相邻两悬吊点所做两平行垂线之间的距离。

3.22杆距(档距)

相邻两电杆中心之间的距离。

3.23架空触线线路坡度

触线或其它滑磨体的两个相邻悬吊点对路面的高度差与跨距长度的比率。

3.24锚线

用以锚定和平衡触线张力的装置。

3.25馈电引线

馈线与触线之间的连接线。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

3.26联络馈线

不同整流站并馈或互为备用的馈线。

3.27均压线

均衡触线网中相同极性触线之间电压值的横向连接线。

3.28悬吊器

由绝缘子和线夹板等组成的悬吊触线的各式组件。

3.29横绷线

横向悬吊触线的绞索。

3.30链线

纵向悬吊触线的绞索。

3.31分线器

架空触线线路由一条线路分岔为两条线路所架设的触线网组件。

3.32并线器

架空触线线路由两条线路合并为一条线路所架设的触线网组件。

3.33交叉器

在两条架空触线线路交叉处所架设的触线网组件。

3.34枢纽组件

分线器、并线器及交叉器等组成件的总称。

3∙35分段绝缘器

衔接相邻馈电区段的架空触线线路,以使电气上隔离的绝缘组件。

3.36单臂梁

悬吊触线的单侧悬臂管梁支承组件。

3.37馈线横担

在电杆上用以支承架空馈线组件的梁。

3.38馈电箱

装有馈线电缆封端和刀开关的箱柜。

3.39港弯式车站

在马路的一侧拓宽局部路面设置的车站。

4. 1在城市总体规划中,无轨电车工程应和城市用地、电力配制、交通路网规划、绿化岛带、 桥梁涵洞设施、主要建筑以及管、线敷设等工程项目相互协调配合、综合考虑。

4.2无轨电车工程含有整流站,馈、触线网,电车供电所,保养、停车场(厂),站点设施以及 管理、生活设施等系统,应完整配套。

4.3无轨电车具有无污染、低噪声、起动加速性能好和符合国家能源政策等优点。在大、中 城市公共交通中应推荐采用和发展。

4. 4发展无轨电车线路网的规划应根据客流预测确定,充分考虑运营的经济性和发挥社会 工程建设标准全文信息系统 3

服务效益。

4. 5无轨电车线路应与火车站、地铁、码头以及其它交通等枢纽设施紧密衔接,以方便乘客 转乘。

4.6无轨电车架空线网架设的基本条件

4. 6. 1在无轨电车线路所行经的道路、绿化岛带与设施,应具备立杆、线缆、预留预埋位置 等要求,并应在施工中协调配合。

4. 6. 2人行道从侧面起Im范围内,其它管、线设施不应纵向连续占用。

4. 6. 3在火车站、地铁和码头等交通枢纽出入口处,应满足竖立电杆的要求。

4. 6.4立交、人行天桥应考虑预留电车电杆或埋置吊锚装置。

4. 6. 5在不影响建筑物的安全情况下,触线网应尽可能利用道路两旁的建筑物作支承。

4.6.6道路行车宽度超过40m,不宜架设无轨电车触线网。

4. 6. 7桥梁长度超过40m或桥顶与桥堍的标高差超过O. 30m,建桥时应在桥上预留竖立 电杆和敷设电车电缆的位置。

4. 6.8无轨电车架空馈线与电力架空线应在道路两侧分别架设,电车架空馈线宜设在路 东、路南侧。

4∙7无轨电车通行的道路条件

4.7.1道路纵向坡度不宜大于70%。。

4. 7. 2在设计有通道车行驶的道路,弯道处道路中心线弯曲半径不足13m,同时行车宽度 不足9m,而交会内侧路端线的半径不到7. 5m的地方不得架设无轨电车线路。

5. 1无轨电车工程和城市建设其它基础设施之间的协调。

5. 1. 1电车整流站

5. 1.1.1无轨电车整流站的位置应接近触线网用电负荷中心。馈电距离应根据负荷大小、 馈线网的配置、触线网区段的划分综合考虑,远近结合。要重视供电系统整体的可靠性和技 术经济的合理性。

5. 1.1. 2无轨电车整流站应具有两路不同变电所供给的高压交流IokV进户电源。

5. 1. 1. 3无轨电车整流站选择用地时,应考虑运输、接地装置安装位置、供排水设施、电缆 敷设出入位置以及土建、街景、消防、绿化等要求。

5. 1. 1. 4无轨电车整流站的型级及面积应符合GB 5951的规定。

5.1.2停车、保养场(厂)

5. 1. 2.1停车、保养场(厂)的选址原则应接近车辆运行线网的重心处为宜。

5. 1. 2. 2停车、保养场(厂)的用地可按每辆标准车用地不小于220m2综合计算。

5.1.3首末站和中途区间回车站。

5. 1.3.1无轨电车首末站的规模应根据线路条数、所配运营车辆总数来确定。同时应考虑 车辆转弯时的偏线距和不大于Ilm的电车回转半径以及架设触线网的可能性。用地面积一 般为每辆标准车90〜IOom2。中途区间回车站也应考虑独立的设站设施。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

5. 1.3.2中途站以港湾式为宜。

5. 1. 4绿化树枝与馈、触线之间的距离

绿化树冠或枝叶与馈、触线间的距离应不小于ImO

5.1.5净空界限

5. 1. 5. 1触线下方移动体的界限高度超过4m时,也应事先向电车单位提出申请,要求派 车护送通过。对于双层公共汽车,也应事先商定。

5. 1.5.2桥梁涵洞净空高度应不低于5.40m。

5. 1. 5. 3其它工程设施(包括电力、电讯、交通信号等线、缆、管)跨越触线,其离地高度必须 保持9m以上,低于9m的线、缆、管等应加装防护物,以免电车集电杆脱线时招致损坏,有条 件的以走地下为宜。

5. 1.5.4无轨电车线路沿线的配电变压器、电缆头、刀闸、裸导线、霓虹灯广告、招牌等装 置,当电车集电杆脱线时,有可能触及的部位,应移位或加装防护设施。

5.1.6市政建设、交通管理与架空线网配合

由于市政建设以及交通管理等需要,要求架空线网和站点做配合改动时,不论是永久性 或临时性改动,应事前与电车部门联系,采取措施、制订配合计划,并应按本标准有关章条规 定执行。

5.2无轨电车供电网和公交运营之间的协调

5. 2. 1 一条运营线路可根据客流断面的需要和运营调度的方便设置区间回车线,并以不超 过两处为宜。

5.2.2在重复线下运营的电车线路,以不超过两条线路为宜。在Ikm内的重复线段也不应 超过3条。

5. 2.3重复线区段内重点站的停靠站可设置避让线。

5.2.4在无轨电车运营线路中,架空触线不应超过8条。

5.2.5保养场(厂)门口、路口或其它交通枢纽处,触线网不宜过于复杂。对于交叉枢纽组件 超过10组的复杂地区,可采取分散架设方法解决。

5. 2.6分线器架设位置以不小于进入路口停车线前Ioom和不小于进入停靠站前40m处 为宜。

5. 2. 7分线器与并线器不得架在同一横绷线或同一单臂梁下,也不可设在弯线中部。

5. 2. 8在无轨电车运营线路中30m单程以内不可连设两组分线器、两组并线器或一组分 线一组并线器。

5. 2. 9分段绝缘器架设位置,以架设在进入停靠站前50m处的平顺直道上为宜。并应满足 合理馈供电和便于供电调度的管理。

5. 2.10馈供电计算应满足电车运营的需求,但每条线路最高配车数,不应超过计算允许值 的极限。

5. 2. 11在无轨电车非运营时间内,必须有停电时间,以满足架空线网的保修。

6.1电压

6. 1. 1系统直流标称电压为750V或600V O

6.1.2系流电压变化极限见表1。

表1电压变化极限

|

直 |

流 |

电 压 | ||

|

最低值 |

标称值 |

最咼值 | ||

|

系 |

统 |

500 |

750 |

900 |

|

400 |

600 |

720 | ||

注:对未来建造的无轨电车道的直流牵引系统,明确建议该系统的电压应为750V。

6.2馈、触线悬吊高度

6.2.1架空馈线支承点离地面高度不得低于7m。

6. 2.2悬吊点处触线或其它滑磨体的离地标准高度:

路段5. 50±⅛‰、路口 5. 30士授m。在同一挡每对悬吊处正、负触线(或滑磨体)的水平高 度差不得超过O. 05m。

6. 2. 3与铁路平交时,触线离轨顶高度不低于5. 5m。如需超过该值时,则由双方协商解决。

6. 2.4未绝缘的馈线和触线或其它滑磨体离地的最小高度:专用道时为4∙ 40m,非专用道 时为4. 80m。

6.2.5要求每个悬吊点处触线或其它滑磨体离地高度应尽可能相同。如果由于局部条件 (隧道涵洞)等原因,需要改变触线高度时,应以适当的坡度满足速度的要求,并在任何情况 下坡度不应超过10%。。

6.3馈、触线排列

6. 3. 1馈线排列顺序应按靠人行道侧为负线,靠道路中心为正线。

6. 3. 2触线以行车方向左侧为正线、右侧为负线的排列顺序进行布线。

6.4馈、触线间距

6.4.1馈线间距

架空馈线间距应不小于O. 30m,以O. 45m为宜。

6.4.2触线间距

6. 4. 2.1正、负触线悬吊点处的标准间距:直道为O. 60m,弯道及交叉处为O. 70m,允许施 工的误差值均为O. 02m。

6. 4. 2. 2直道相邻两对触线中心线的间距应不小于1. 30m。

6. 4. 2. 3弯道相邻两对触线中心线的间距应不小于1. 40m。

6.5触线定位

工程建设标准全文信息系统

正负触线间的中心线定位应符合电车行驶的轨迹要求,以避免脱线和触线畸形磨损。

6. 5. 1直道触线应定位在电车行驶轨迹左右1.25m以内。

6. 5. 2弯道触线应定位在电车行驶轨迹的内侧1. 00-2. 50m处。

6. 5. 3平行支线触线应定位在电车行驶轨迹左右1.5Om以内。

6. 5. 4停站处触线应定位在电车行驶轨迹左右3. 5In以内,其它特殊情况下,应定位在4m 以内。

6.5.5直道和弯道汇合处触线定位应当逐步调整。

6.6支承形式

6.6.1横绷线支承

6. 6. 1.1横绷线支承可在斜摆悬吊、硬性悬吊、弯道和交叉枢纽处采用。

6. 6∙ 1. 2对于道路行车宽度较宽,行车触线较多的线路,可采用横链式绷线支承或将往返 程的触线各自以单独的横绷线做支承。

6.6.2单臂梁支承

6∙ 6∙ 2. 1单臂梁架设可在链式悬吊、斜摆式悬吊和硬性悬吊中采用,不适于弯道内侧触线 曲折角较大处和路口触线网较复杂处采用。

6. 6. 2. 2单臂梁在无载安装时,应有一定的上翘度,一般以1/75为宜,有载时应基本保持 水平,不应向下倾斜。

6.7悬吊型式

6∙7.1弹性悬吊型式

触线网应根据道路和气象等条件,可选取斜摆式或链式弹性悬吊型式。

6.7.2硬性悬吊型式

硬性悬吊适用于枢纽组件的定位、桥梁、涵洞、场区、车库和弯道等高度受限制处,不适 用于长区段触线网架设。

6.7.3蝙蝠拉铁悬吊型式

枢纽组件衔接处和触线曲折角较大的弯道应采用蝙蝠拉铁悬吊型式。

6.8馈、触线网绝缘

6.8.1馈线对地为单级绝缘。

6.8.2正、负触线之间,必须采用双级绝缘。

6. 8. 3触线及导电组件与电杆和其它支承件之间必须采用双级绝缘。

6. 8. 4馈、触线网在多雷区污染严重等特殊环境下应采用加强绝缘。

6. 8. 5单级绝缘的绝缘子和双级绝缘每个绝缘子的试验电压值应符合下列规定:

干燥时耐冲击的电压为10〜20kV (峰值):

绝缘子垂直安装时,工频Imin耐雨淋的电压为5〜IOkV (有效值)。

6. 8. 6馈电区段内馈、触线网总体绝缘:晴天应不小于IMQ雨天应不小于0. 20MΩo

6. 9电杆位置

6. 9. 1电杆宜竖立在人行道处,杆中心距侧右边0. 50-0. 80m处,也可竖立在绿化岛带或 路口环岛上。

6.9.2电杆的竖立,应使其在永久负载作用下基本垂直。不应向道路中心倾斜。

6.10锚线

6. 10. 1架空触线线路的起终端处、分并线支线处和链线的分段处应设置锚线。

6. 10. 2架空触线线路中间,根据运营需要可在适当位置设置锚线。

6. 10. 3对厂区、桥梁、弯道和其他特殊地区线路可根据需要设置锚线。

6.11触线均压线

触线均压线的间隔应根据计算确定。一般以每隔500〜IOOom设一处为宜。

6.12馈线敷设

馈线敷设可采取架空和地下两种方式,地下敷设时宜采用电缆沟,不具备电缆沟条件时 可直埋。

6. 12. 1架空馈线与其它线路和非带电体之间的距离应符合表2的规定。

表2架空馈线与其它线路和非带电体之间的距离 m

|

______________项 目______________ |

最小距离 |

|

与1〜IOkV高压线垂直距离 |

2 |

|

与400V低压交流电线 |

1. 0 |

|

与广播、电信等其它线路垂直距离 |

1.2 |

|

跨越公路铁路时距地面高度 |

7 |

|

跨越房屋时垂直距离 |

2.5 |

|

与房屋凸岀部分净距________________________ |

1 |

6. 12. 2架空馈线跨越触线网时,其离地高度必须保持在9m以上。

6. 12. 3地下馈线电缆与其它设施之间的距离应符合表3的规定。

表3地下馈线电缆与其它设施之间的距离 m

|

序 |

项 目 |

最小 |

净距 |

|

号 |

平行时 |

交 时 | |

|

1 |

电力电缆间及其与控制电缆间(1) IokV及以下 |

0.10 |

0750 (0. 25) |

|

(2) IOkV及以上 |

6725 (0.10) |

0. 50 (0. 25) | |

|

2 |

不同使用部门的电缆间___________________ |

0. 50 |

0. 50 |

|

3 |

热力管(管沟)及热力设备____________________ |

2. 00 |

(0. 50) |

|

4 |

油管道(管沟) |

1. 00 |

0. 50 |

|

5 |

可燃气体及易燃液体管道(管沟)________________ |

1. 00 |

0750 (0. 25) |

|

6 |

其它管道(管沟) |

0. 50 |

0. 50 (0. 25) |

|

7 |

铁路(平行时与轨道,交叉时与轨底) |

3. 00 |

1. 00 |

|

8 |

公路(平行时与路边,交叉时与路面)_______________ |

L 50 |

1. 00 |

续表3 In

|

序 号 |

项 目 |

最小净距 | ||

|

平行时 |

交叉时 | |||

|

9 |

电气化铁路路轨 |

交 流 |

3. 00 |

1. 00 |

|

直 流 |

10. 00 |

1. 00 | ||

|

10 |

建筑物、构筑物基础(边线) |

1. 00 | ||

|

11 |

电杆基础(边线) |

1. 00 | ||

注:①表中所列净距,应自各种设施(包括防护外层)外缘算起。

②表中括号内数字,是指局部地段电缆穿管,加隔板保护或加隔热层保护后允许的最小净距。

6.12.4严禁将电缆平行敷设于管道的上面或下面。

6. 12. 5电缆在电缆沟内敷设的规定

6. 12. 5. 1敷设在电缆沟及室内的电缆应采用裸铠装、非易燃性外护层电缆或剥除麻护 层。

6. 12. 5. 2电缆沟应采取防水措施,其底部应做坡度不小于0.5%的排水沟。

6.12.5.3在电缆沟内敷设电缆时的最小净距:

水平敷设时应不小于电缆外径。

垂直敷设时应不小于0. 20m。

6.12.6直流电缆的规定

6. 12. 6.1直埋地下电缆,应选铠装电缆。在电缆敷设沿途有可能使电缆受到机械性损伤, 化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害地段,应采取保护措施。

6. 12. 6. 2电缆在室外直埋敷设的深度不应小于0. 70m,穿越农田时不应小于lm。在寒冷 地区,电缆应埋设于冻土层以下,当无法深埋时应采取措施,防止电缆受到损坏。

6. 12. 6. 3直埋电缆上下须辅以不小于0.10m厚的软土或沙层,并盖以混凝土保护板或砖 块,其覆盖宽度应超过电缆两侧各0. 05IntJ

6.12.7电缆在桥梁上敷设的规定

6. 12. 7.1敷设在经常受震动的桥梁上的电缆,应有防震措施。桥墩两端和伸缩缝处的电 缆,应留有松弛部分,以防由于温度变化时结构胀缩而使电缆受到损坏。

6. 12. 7. 2敷设于木桥上的电缆应穿在铁管中,敷设于其它结构的桥上电缆,应放在人行道 下的电缆沟中或穿在耐火材料制成的管道中。如无人接触,电缆也可裸露敷设在桥上,但应 避免太阳直接照射,必要时可加装遮阳罩。

6.12.8电缆穿管保护

6∙ 12∙ 8. 1电缆通过有振动和承受压力的地段应穿管保护,管的内径不应小于电缆外径的 1.5倍,且不得小于0.1OmO

6. 12. 8. 2电缆引入和引出建筑物和构筑物基础,所穿保护管应超出建筑散水坡0. 10m; 工程建设标准全文信息系统 9

工程建设标准全文信息系统

6. 12. 8. 3电缆横过城市街道、铁路、公路和可能受到机械损伤等地段,保护管应伸出路基 两边各2m:伸出排水沟O. 50m和伸出城市街道车道路面2m。

6. 12. 8. 4电缆距地面2m至地下0. 2Om处和行人容易接触可能受到机械损伤的地方,应 加以保护。

6.13大气过电压保护

馈、触线网应根据地区雷电活动强度和频率、线路环境条件和线路绝缘水平装设避雷装 置。其接地电阻应不大于IoQ。

7.1馈、触线网材料

7.1.1馈线选择

7. 1. 1.1架空馈线宜用24Omm2硬铜绞线或4OOmm2铝绞线。

7. 1. 1. 2电缆宜用300mm2铜芯电缆或50Omm2铝芯电缆。

7.1.2触线选择

7. 1. 2. 1触线宜选用85mm2或IoOlnln2双沟槽型硬铜触线,也可选用与上述截面和性能 等效的合金导电材料。

7. 1. 2. 2 85mm2触线的抗拉强度应不低于353MPa,IOOmm2触线的应不低于343MPaO

7.1.3线索

7. 1. 3.1单股线以选用直径为2. OO〜6. Oomm之间镀锌铁线为宜。

7. 1. 3. 2多股线以选用7X2. OO〜7X2. 60mm之间的镀锌钢绞线和其它防蚀层的钢绞线 为宜。

7.1.4绝缘子

7. 1. 4.1馈线网绝缘子一般采用针式、蝶式和悬式,其电压等级一般采用6〜IokV

7. 1.4. 2触线网绝缘子一般采用球形、蛋形、多角形和各种悬吊型的电瓷绝缘子,也可选用 高分子合成的塑料、尼龙、环氧树脂等绝缘子和绝缘连接件。

7∙2馈、触线网组成件

7.2.1馈线横担

用以固定安装馈线绝缘子的馈线横担组件,应根据架空馈电线路走向的不同角度,可分 别采用直路、转角和终端形式。

7.2.2分线器

7. 2. 2.1分线器应具有左向及右向之分,其导舌转折角不宜大于7。,分线器的部件应有互 换性。

7. 2. 2. 2分线器操作方式有电动和手动两种形式,一般在运营线路上宜采用电动分线器。

7. 2. 2. 3分线器应采用不承受触线张力的结构,本身应具有防雨防雪防护装置。

7. 2. 2. 4电动分线器起动电流应适应无轨电车的不同控制系统的最小起动电流要求,动作 时间应保证在30km∕h车速下顺利通过。

7. 2. 2.5正、负触线分线器应保证在车辆运行中同步起动。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

7.2.3并线器

7. 2. 3.1并联器应具有左向、右向和对称向之分,并线器的角度不大于7。。

7.2.3.2并线器应采用不承受触线张力结构。

7.2.4交叉器

7. 2. 4.1交叉器的角度范围25。〜90。,角度的变化以每5。为一挡。对于分、并线器中的交叉 器最小角度不宜小于22。。

7.2.4.2交叉器应采用不承受触线张力的结构。

7.2.5分段绝缘器

7. 2. 5.1分段绝缘器应具有在雨淋和带电行驶情况下不引起燃烧的阻燃能力。

7. 2. 5. 2分段绝缘器可采用承受或不承受触线张力的结构。以采用不承受触线张力为宜。

7. 2. 6 电杆选择

7. 2. 6.1电车电杆应选用GB12178中规定的杆型与规格,对特殊杆型可采用非标准电杆。

7. 2. 6. 2单臂梁和横绷线架设应分别选用GB12178中的B型和T型电杆。

8. 1场内触线网应满足进出车、检车、保养和停放车等工艺流程的要求。

8.2场内应具有调整车序功能,每行线以停两排车为宜。

8. 3场内应设置专用试车线,试车线段内的架空触线线路不应有分、并、交及分段绝缘器等 枢纽组件,也不应有折角挡装置。

8. 4场内触线网布设最好应使电车回转方向一致,统一为顺时针或逆时针方向为宜。

8.5场内触线悬吊高度应按照6. 2规定执行。

8. 6场内分线器架设宜采用电动分线器,对进入停车场处成列的分线器,不论采用何种操 作控制都应动作可靠。

8.7保养场(厂)宜有两个出入口。场门口触线网架设不宜复杂。

8.8场内应尽可能利用建筑物做触线网的支承。

8.9保养车间内的架空触线线路不应架设在电车的正上方。

8.10场内触线网架设应留有测漏电的位置与设施。

8. 11场内供电方式应考虑单独的供电系统,并应具有备用的联络馈线供电装置。

9.1环境参数

设计电车架空线网时,应考虑的环境参数主要是:环境温度、风速、日照、频雷程度、污 染、地面形状、地理条件以及当需要时应考虑设备上覆冰的厚度和积雪的重量。

9.1.1环境温度

9. L 1.1应根据当地气象资料可取:

a. 近10年一遇的极端最高温度值和极端最低温度值;

b. 近10年极端最高温度的平均值和极端最低温度的平均值。

9. 1. 1. 2如当地无可靠的气象资料时,可按典型气象适应区和典型气象区所列的数值确 定,(见附录A)。

9. 1. 2风速

9. 1.2.1应根据当地的气象资料可取:

a. 离地Iom高,近10年一遇Iomin最大风速值;

b. 离地Iom高,近10年一遇Iomin最大风速的平均值。

9. 1. 2. 2空旷平坦地区的最大设计风速,如无可靠资料时,可按典型气象适应区和典型气 象区所列的数值确定,(见附录A、B)。

9. 1. 2. 3山区最大设计风速,如无可靠资料时,风速可采用30m∕stj

9. 1. 2. 4架空线网所经道路两侧有屏蔽物(如建筑物)的地区,且两侧屏蔽物平均高度大于 电杆高度的2/3时,其最大设计风速宜较无屏蔽时的风速减少20%。

9.1.3 冰

设计覆冰厚度应根据当地气象条件和已有的架空线路运行经验确定。如无资料时,可按 典型气象适应区和典型气象区所列的数值确定(见附录A、B)。

9.2馈、触线网计算参数

9. 2. 1馈线网设计应考虑的计算参数主要是:标称电压、安全截流密度、车辆负载电流、馈 线单位长度电阻、自重和环境参数影响的附加负荷、馈线允许抗拉强度、弹性模数、膨胀系数 和杆距等。

9. 2. 2馈线网设计应考虑的计算参数主要是:触线及组件的重量、允许抗拉强度、弹性系 数、膨胀系数、触线安全截流密度、杆距、跨距、断面系数和触线单位长度电阻等。

9.3风压

在计算馈、触线网各部分的稳定性时,应考虑由风引起的过负荷。假设风是水平地吹并 且以物体迎风的垂直面承受它的作用力,风压力计算见附录C。

9.4覆冰

覆冰所引起的负载取决于冰的厚度和冰的比重(各地区覆冰厚度及冰的比重见附录 A)O当冰层覆盖在圆柱形导线上时,覆盖的冰层可近似的看成空心圆柱。

9.5馈、触线的机械设计规定

9. 5.1馈、触线的张力负荷应符合它的抗拉强度,并应采用以下的负荷理论来检验:

9. 5. 1. 1按9. 1中考虑的环境参数值和无风条件,馈、触线在使用中的张力负荷应不超过 它的极限负荷的30%

9. 5. 1. 2按9. 1中考虑的环境参数值最不利的可能组合所导致的条件,馈、触线在使用中 的张力负荷应不超过它极限负荷的40%;

9. 5. 1. 3在由铜、银青铜或镉青铜等合金铜制成的导线,而且它的张力能自动调节的情况 下,允许馈、触线在使用中的张力负荷应不超过它的极限负荷:在以上9. 5∙ 1∙2的条件时为 50%;9. 5.1.1的条件时为40%。

9. 5. 2对于触线的所有验算应按安全运行允许的最大磨耗而规定的最小截面来进行。

9. 5. 3硬铜触线允许拉应力变化范围,一般最高为118MPa,最低为44MPaO

工程建设标准全文信息系统

9. 5. 4在触线机械强度允许范围内,设计所规定的最高和最低环境温度之间的任何数值下 (见9. 1.1)触线的垂度必须保持相当低的数值,使之适合正确的集电。

9.5.5馈线张力调整

在任何年极端温度差的条件下,馈线的设计应验算无需张力调整。

9.5.6触线张力调整

9. 5. 6.1年极端温度差在40。C以下的地区,斜摆式悬吊的设计应验算无需张力调整;

其它悬吊型式的设计应验算在一年内的张力调整并不得超过两次(即一次放松和一次 收紧)。

9. 5. 6. 2年极端温度差在40。C以上的地区,各种悬吊型式的设计应验算在一年内的张力 调整并不得超过两次(即一次放松和一次收紧)。

9.6馈、触线的张力与垂度的计算

9. 6.1触线张力与垂度的计算

9. 6. 1.1触线垂度由触线允许计算张力和各种悬吊型式及触线网的参数来决定。

9. 6. 1.2硬性等高悬吊触线的垂度按如下公式计算:

尸=黯T ............................................. (1)

式中戶——垂度,m;

q——单位长度导线自重和附加负载,N∕m;

L--跨距,m;

T—悬吊导线张力的水平分量,N。

9. 6. 1. 3硬性不等高悬吊触线的垂度用斜垂度概念,其值可按等高悬吊触线的垂度公式计 算:

(2)

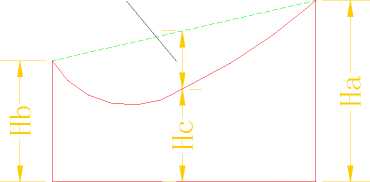

图1硬性不等高悬吊触线的斜垂度 式中尸,—斜垂度,m;

Ha—高悬吊点导线的高度,m;

Hb—低悬吊点导线的高度,m;

HC——跨距中心导线的高度,m;

斜摆式和链式悬吊触线垂度的计算可近似地同硬性悬吊触线垂度的计算。

9.6.2馈线张力与垂度的计算

架空馈线的张力与垂度的计算,可按9. 6. 1中所列公式计算。

9.7悬吊型式计算

9. 7.1计算斜摆式悬吊的触线的张力和垂度随温度变化的数值并验算:

9. 7. 1.1在最高和最低温度时,触线的曲折角不大于2. 5。不小于0. 5。。

9. 7. 1. 2在最低温度时,悬吊点的斜摆角在集电器作用下不大于50。。

9. 7. 2计算链式悬吊的链线、触线的张力和垂度随温度变化的数值以及计算链式悬吊无载 时的张力与垂度值。

9. 7. 3计算硬性悬吊触线的张力与垂度随温度变化的数值。

9. 7.4各型悬吊的计算公式见附录C。

9.8触线曲折张力计算

触线曲折张力可按如下公式计算:

Z=2Tsin-∣- .......................................... (3)

式中Z--触线曲折张力,N;

T——触线张力,N ;

β—触线曲折角。

9.9横绷线计算。

9.9.1直道横绷线计算

9. 9. 1.1直道横绷线的计算可把正、负两触线简化为一点集中载荷计算。

9. 9. 1. 2直道横绷线的安装应保证正负触线的高低差不超过0. 05m。

9. 9. 1. 3直道横绷线的斜率一般可取1/6〜1/12来计算两侧绷线的受力。

9. 9.2弯道横绷线计算

9. 9. 2.1弯道横绷线的受力允许用示力图作近似计算。

9. 9. 2. 2弯道横绷线计算应根据本身的数据计算出触线曲折角外侧绷线斜率并不得大于

1/8,触线曲折角内侧绷线斜率可按下式选取0,来计算触线曲折角内外侧绷线的受力;

—=1. 33—2.5.......................................... (4)

侃2

式中旳一触线曲折角外侧;

n2——触线曲折角内侧。

9. 9. 2. 3弯道横绷线的安装应保证正负触线的高低差不超过0. 05m。

9.10单臂梁

9. 10. 1单臂梁计算应考虑承受触线网系统的负载,单臂梁自重与附加环境影响的负载。

9.10. 2在计算时应计算危险断面的弯曲应力、受压应力、受压稳定性,使其承受的负载在 允许应力范围之内。

9. 10. 3单臂梁同电杆抱箍的连接必须保证在触线或链线发生折断故障时,单臂梁不致断

工程建设标准全文信息系统

裂。

9.11电杆受力设计的规定

9.11.1电杆的受力应按作用于电杆各个力的作用高度和作用方向计算成作用于电杆的合 力方向和作用弯矩。

9. 11. 2电杆的设计理论以及电杆材料的设计计算应按GB12178中有关章节的规定执行。

9.12电杆基础设计一般规定

9. 12. 1电杆基础应根据线路的地质情况进行设计,确定电杆的基础形式。

9. 12. 2电杆基础设计理论可按极限被动土压力计算。

9. 12. 3基础稳定性的检验应以验算电杆所采用的那些同样的假定负荷来进行。应验证最 不利的假定负荷时,其倾覆力矩不超过其稳定力矩的85%

9. 12. 4除检验稳定性之外,还必须验证由地面上传送到基础的压力不得超过其允许极限。

9. 12. 5在地面可能下沉的情况下,应采取特别措施去减少基础不稳定的危险。

9. 12.6在岩石或砌体内埋置电杆,其电杆和岩石或砌体之间粘结力应能承受不小于1.5 倍的电杆的计算负荷。

(补充件)

|

气象区 |

I |

H |

IV |

V (一) |

Vl (V) |

Vn (Vl) |

VID (Vn) |

IX (一) | ||

|

大 气 温 度 (OC) |

最 咼 |

+40 | ||||||||

|

最 低 |

-5 |

-10 |

-10 (-5) |

-20 |

-10 |

-20 |

-40 |

-20 |

-20 | |

|

覆 冰 |

— |

-5 | ||||||||

|

最大风 |

+10 |

+10 |

-5 |

-5 |

+10 |

-5 |

-5 |

-5 |

-5 | |

|

安 装 |

0 |

0 |

-5 |

-10 |

-5 |

-10 |

-15 |

-10 |

-10 | |

|

大气过电压 |

+ 15 | |||||||||

|

内部过电压 年平均气温 |

+20 |

+ 15 |

+ 15 |

+10 |

+ 15 |

+10 |

-5 |

+ 10 |

+10 | |

|

风 速 (m∕s) |

最大风 |

35 (30) |

20 (25) |

25 |

25 |

30 |

25 |

30 (25) |

30 (25) |

30 |

|

覆 冰 |

10 |

15 (10) |

15 | |||||||

|

安 装 |

10 | |||||||||

|

大气过电压 |

15 |

10 | ||||||||

|

内部过电压 |

0.5X最大风(不低于15m∕s) | |||||||||

|

覆 冰 厚 度(mm)______ |

— |

5 |

5 |

5 |

10 |

10 |

10 |

15 |

20 | |

|

冰 的 比 重 |

0.9 | |||||||||

注:① 如表内一个栏内有两个数值,带括号的适用于IokV及以下线路,不带括号的适用于35kV线

路。

②IokV及以下线路的各级气象区,最高、最低气温时的风速均为零。

典型气象适用区

(补充件)

|

序 号 |

气象区 |

适 用 地 区 |

|

1 |

I |

南方沿海受台风侵袭地区,如浙江、福建、广东、广西、上海 |

|

2 |

H |

华东大部分地区 |

|

3 |

H |

西南非重冰区、福建、广东等台风影响较弱地区 |

续表

|

序 号 |

气象区 |

适 用 地 区 |

|

4 |

IV |

西北大部分地区、华北京、津、塘地区 |

|

5 |

V(一) |

华东部分覆冰较重地区 |

|

6 |

Vl(V) |

华北平原、湖北、湖南、河南 |

|

7 |

Vn(VI) |

东北大部地区、河北、承德、张家口一带 |

|

8 |

Vln(Vn) |

覆冰严重地区,如山东、河南部分地区,湘中、鄂北、粤北重冰地带 |

|

9 |

1X(一) |

云贵高原严重覆冰地区_______________________ |

注:同附录A注①

附录C

悬吊型式计算公式

(参考件)

CI导线及钢绞线表面上的风压力可按下列公式计算:

p =acYfl ..........................................(I)

式中P——风压力,N;

a——风速不均匀系数,可取0. 85;

C—表面形式迎风面的空气动力系数,对导线及钢绞线取1. 2;

V---风速,m∕s ;

d—承受风的圆柱面的直径,m;

Z—承受风的圆柱面的长度,m。

C2斜摆式悬吊触线张力、垂度与温度关系的计算。

C2.1触线张力与温度关系按如下公式计算:

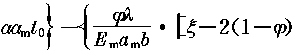

._ 遊 __ L^q2 I Ld⅛2 Ti I TI

' 2⅛2a 2Lo2a 24T2 ɪɑ ^r24T12α EawEaS十诳 E丿

式中4—计算环境温度°C;

Zl—计算最低的环境温度°C;

Ti--温度松时触线张力,N;

TI--温度切时触线张力,N;

G——温度Zi前后连续两挡跨距触线悬吊点在垂直平面上的水平距离,m ;

CI——温度切时前后连续两挡跨距触线悬吊点在垂直平面上的水平距离,m ;

LD 当量跨距,m ;

q—触线单位长度的重力,N∕m;

a—触线材料的温度线膨胀系数;

E——触线材料的弹性系数,MPa;

S—触线的截面积,mu?。

C2.2触线的张力与垂度的关系按如下公式计算:

g⅛2

F ~ 8T

式中尸——触线垂度,m;

q—触线单位长度的重力,N∕m;

LD—当量跨距,m;

T—触线张力,N ;

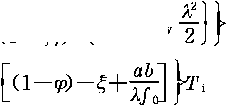

C3等距离吊弦的简单链式悬吊的计算:

-Ld

Ld/4

LJ/2 LJ/2 Ld/2

-Ld-

Ld/4

附图C.1两个等距离吊弦的简单链式悬吊线网结构图

C3.1纵吊线张力与温度的关系按如下公式计算:

4=i⅛y柘)扁+2"峰-+⅛g+切........................⑷

式中4--计算环境温度,°C;

切一计算最低环境温度,C;

KI--温度时纵吊线张力,N;

KI 温度切时纵吊线张力,N ;

q—触线单位长度重力,N∕m ;

qm—纵吊线单位长度重力,N∕m;

LD—当量跨距;

G—吊线器重力,N;

Em——纵吊线材料的弹性系数,MPa;

am——纵吊线材料的温度线膨胀系数;

Sm--纵吊线的截面积,mm;

C3.2纵吊线的张力与垂度关系按如下公式计算:

f=新(g+g∙n)LD+2Gj.................................... (5)

OAi

式中于--纵吊线的垂度,m;

LD—当量跨距,m;

Ki--纵吊线张力,N ;

q——触线单位长度的重力,N ;

如——纵吊线单位长度的重力,N ;

G—吊线器的重力,困。

工程建设标准全文信息系统

C3.3触线的张力与温度的关系按如下公式计算:

其中:

B=Tl 247V

⅛1⅛ f--aES<J,-tγ)

式中松—计算环境温度,°C;

切一计算最低环境温度,°C;

Ti—温度Zi时触线张力,N;

TI--温度切时触线张力,N ;

LD—当量跨距,m;

q——触线单位长度重力,N∕m;

E——触线材料的弹性系数,MPa;

Q—触线材料的线膨胀系数;

S--触线截面积,mnʌ

触线的张力与垂度的关系按如下计算公式计算:

C3. 4

F=-

LD

8T^

(7)

式中

C3. 5

F——触线的垂度,m;

q—触线单位长度重力,N∕m;

LD—当量跨距

T—触线张力,N。

无负载纵吊线张力与温度关系按如下公式计算:

A

K-I^=B' ••

(8)

其中:

B'=瓦一2⅛業&—α 誡 Mnl 0T。)

式中4 计算转换温度,°C ;

切——计算环境温度,C;

Ko 温度九时纵吊线张力,N ;

Ki 温度&时纵吊线张力,N J

工程建设标准全文信息系统

LD—当量跨距,m;

血一纵吊线单位长度重力,N∕m ;

Em—纵吊线材料弹性系数,MPa;

—纵吊线材料线膨胀系数;

Sm--纵吊线截面积,mm,O

C3.6无负载纵吊线张力与垂度关系按如下公式计算:

rf _

丁 — 8K

式中户——纵吊线的垂度,m;

gm——纵吊线单位长度重力,N∕m ;

LD——当量跨距

K--纵吊线张力,N。

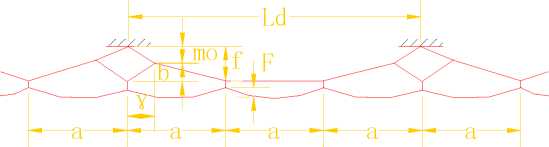

C4集中吊弦简单链式悬吊的计算:

附图C.2集中吊弦简单链式悬吊线网结构图

C4.1纵吊线张力与温度的关系按如下公式计算:

式中&--计算环境温度,°C;

切——计算最低环境温度,°C;

Ki--温度厶时纵吊线张力,N ;

KI--温度幻时纵吊线张力,N ;

LD——当量跨距,m;

b——杆距中两根吊弦间的距离,m;

(ZO——纵吊线与触线单位长度重力之和,N∕m;

G——吊线器重量,N;

gɪn——纵吊线单位长度重力,N/m;

Sm 纵吊线截面积,mm;

Em——纵吊线材料的弹性系数,MPa;

‰——纵吊线材料的线膨胀系数。

工程建设标准全文信息系统

C4.2纵吊线张力与垂度的关系按如下公式计算:

f C2goLD+4G-qm(LD—δ)J ........................... (H)

oʌ

式中于--纵吊线垂度,m;

LD—当量跨距,m;

K--纵吊线张力,m;

b—杆距中两根吊弦间的距离,m;

go—纵吊线与触线单位长度重力之和,N∕m ;

G—吊线器重量,N;

q——纵吊线单位长度重力,N∕m°

C4.3触线张力与温度的关系按如下公式计算:

C(⅛→)3+¾3¾2n ɪɜ I Ti-TI .....................

ti~ 24LD LT,2 T12J ESa 十” UZJ

|

式中 |

ti— |

一计算环境温度,C; | |

|

们一 T- Ti- |

一计算最低环境温度,C ; 一温度厶时触线张力,N ; 一温度S时触线张力,N; | ||

|

C4. 4 |

LD 当量跨■距,II] J b——杆距中两根吊弦间的距离,m; q——触线单位长度重力,N∕m; E——触线材料的弹性系数,MPa; Q——触线材料的线膨胀系数; S--触线截面积,mn? o 触线张力与垂度的关系按如下公式计算: ET _g(⅛—I)' |

..................(Λ θʌi | |

|

式中 |

F- q一 |

—8T —触线垂度,m; —触线单位长度的重力,N∕m; |

..................I丄J丿 |

|

C4. 5 |

厶D 当里跨距,ɪll 9 b—杆距中两根吊弦间的距离,m; T—触线张力,N。 无负载纵吊线张力与温度的关系按如下公式计算: —4_°,......................... |

.................. | |

|

其中, |

E K .2 一 Li ._q:L頌EτnS∙m 24 |

..................I丄4丿 | |

BI =KO

gi∏2 乙 D2ElnSm

24Ko2

α∏ιEmSm (t∖ Zo)

式中&—计算环境温度,°C;

和 转换计算温度,°C ;

Ki--温度厶时纵吊线张力,N ;

Ko--温度如时纵吊线张力,N ;

LD—当量跨距,m;

qra— 纵吊线单位长度重力,N∕m ;

Em—纵吊线材料的弹性系数,MPa;

αm—纵吊线材料的线膨胀系数;

Sm--纵吊线截面积,ιnιn2o

C4.6无负载纵吊线张力与垂度的关系按如下公式计算:

r I Qm-^D

(15)

ʃ ~~8K~ .......

式中户一纵吊线垂度,m;

gm—纵吊线单位长度重力,N∕m ;

LD—当量跨距,m;

K--纵吊线张力,N。

C5菱形吊弦简单链式悬吊的计算

附图G 3菱形吊弦简单链式悬吊线网结构图

C5.1纵吊线张力、垂度与温度的关系按如下公式计算: Afi3+Bfi2+Cfi+D^0...........

(16)

其中:

ɑ—饥2砂 λ ^rα-λ

B ɪ-2CmO— (1—9S>)∕oZl [~⅛∙

Ct A

孚|_[妒*爲%一"幻

ʌ J L /0 也 ɪnŋ JJi _1

r _ʃ _m°2—3⅛ - (1—饥0〕2 _ CfO—队0)2—〔啲一(1 一饥》0〕、 c{ λ a-λ

〔1 —(1—饥"〕+3

2 q^aλ-qy

式中£。一触线无垂度时的温度,C;

U—计算环境温度,C ;

CI—λ

C5. 2

其中:

φ--菱形吊线的结构系数,g>=

Q一吊弦间的跨距,m;

X一菱形吊线水平投影的长度,m;

mo—温度为4时菱形结构中纵吊线的垂度,m;

fa—温度为4时纵吊线垂度,m;

b—菱形结构和吊线的垂度,m;

Ti—温度4时触线张力,N ;

ħ—温度为厶时纵吊线垂度,m;

KO 温度为4时纵吊线张力,N ;

η—菱形吊线张力与纵吊线张力的关系系数;

&—触线无垂度时菱形吊线与纵吊线垂度的关系系数;

EiR--纵吊线材料弹性系数,MPa;

αm—吊线线膨胀系数;

Sm--纵吊线截面积,mm;

go--跨距每米悬吊总重力,N/m;

如——菱形吊线单位重力,N/m。

触线张力与温度的关系按如下公式计算:

Tl*=B ..............

,a2q2ES

A= 24~

°2q2ES-aESCtl-t1')

式中

B=TI 一^24T12

切一计算最低环境温度,C ;

—计算环境温度,C;

q—触线单位长度重力,N/m;

α—吊弦间的跨距,m;

TTL--温度ti时触线张力,N;

TI--温度松时触线张力,N;

E——触线弹性系数,MPa;

S--触线截面积,mm2;

a—触线线膨胀系数。

C5.3触线的张力与垂度关系按如下公式计算:

F=券.............................................(18)

式中

F——触线垂度,m;

q—触线单位长度重力,N∕m;

a—吊弦间的跨距,m;

T—触线张力,N。 C5.4无负载纵吊线张力与温度的关系按如下公式计算:

A K-I^=B' .......................................... (19)

其中:

4 L領 EVaSm

A= 24

Br =Ko-'m

式中九——初始计算环境温度,°C;

——计算环境温度,°C;

KO--温度和时纵吊线张力,N ;

Ki--温度私时纵吊线张力,N ;

LD--纵吊线杆距,m ;

如——纵吊线线膨胀系数;

qm——纵吊线单位长度重力,N∕m;

Em--纵吊线弹性系数,MPa ;

Sm--纵吊线截面积,mm。o

C5.5无负载纵吊线张力与垂度的关系按如下公式计算:

(20)

丁 一 8K ......

式中于'--纵吊线垂度,m;

gm——纵吊线单位长度重力,N∕m ;

LD--纵吊线杆距,m ;

K--纵吊线张力JNO

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部城镇建设标准技术归口单位城市建设研究院归口。

本标准由天津市公共交通五场、上海市公共交通供电所负责起草。 本标准主要起草人:张新光、金伯显、曹象林、李明远、李炳林。

本标准委托天津市公共交通五场负责解释。

工程建设标准全文信息系统

25