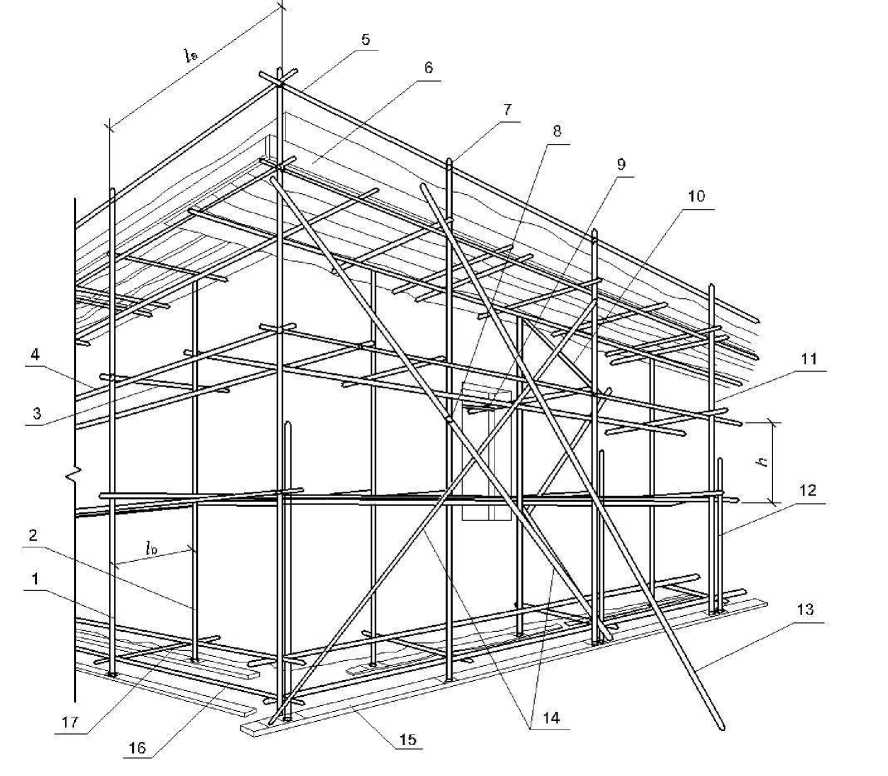

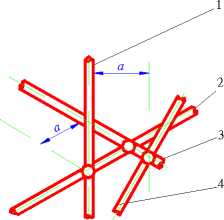

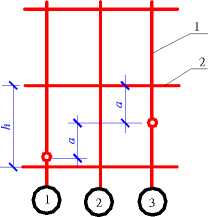

(a)双排脚手架

(b)单排脚手架

UDC

中华人民共和国行业标准

JGJ

JGJ 130—2011

备案号J84-2011

TeehnieaI code for Safety of steel tubular Seaffold With couplers

in construction

2011— — 发布 2011— —01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

中华人民共和国行业标准

建筑施工扣件式钢管脚手架 安全技术规范

TeehnieaI code for Safety of steel tubular Seaffold With couplers

in construction

JGJ130—2011

J84-2011

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2011年 月 1 日

中国建筑工业出版社

2011北京

-ʌɪɪ —≥--刖 H

根据原建设部《关于印发<二00四年度工程建设城建、建工行业标准制订、 修订计划>的通知》(建标[2004]66号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认 真总结了我国扣件式钢管脚手架应用的经验,参考有关国际标准和国外先进标准, 并在广泛征求意见的基础上,修订了本规范。

本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.构配件;4.荷载;5.设 计计算;6.构造要求;7.施工;8.检查与验收;9.安全管理。

本规范修订的主要技术内容是:荷载分类及计算;满堂脚手架、满堂支撑架、 型钢悬挑脚手架、地基承载力的设计;构造要求;施工;检查与验收;安全管理。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑科 学研究院负责具体技术内容的解释,在执行过程中如有意见或建议,请寄送中国 建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路30号;邮政编码:100013)。

本规范主编单位:中国建筑科学研究院

江苏南通二建集团有限公司

本规范参编单位:哈尔滨工业大学

天津大学

浙江省建工集团有限责任公司

九江信华集团建筑工程有限公司

中国建筑一局(集团)有限公司 山西六建集团有限公司 浙江大学

杭州二建建设有限公司

中太建设集团股份有限公司

河北省建筑科学研究院

河北建工集团有限责任公司

河北省第四建筑工程公司

北京城建五建设工程有限公司

北京建科研软件技术有限公司

本规范主要起草人员:刘 群杨晓东徐崇宝 陈志华 陈建国 张有闻刘杰

孙仲均刘子金金睿

陈红梁福中

罗尧治

张国庆谢良波张振拴

安占法

线登洲毛杰

石永周

马锦泰

张心忠

高任清张明礼

李云霄

陈增顺

燕振义

王玉恒

本规范主要审查人员:郭正兴

秦春芳

应惠清 阎 琪 赵玉章 葛兴杰

孙宗辅

耿洁明

房标刘新玉胡军陶伟农

CONTENTS

6.2 LOngitUdinaI horizontal tube、transverse horizontal tube、Iedger board ...25

APPendiX A TabIeS for calculation

APPendiX B GeOmetriCaI Sectional CharaCterS of the Steel tube

APPendiX C EffiCient Iength COeffiCient μ of UPright tube in full SCaffbId

APPendiX D CheCk table of ComponentS quality

EXPIanatiOn of WOrding in thiS code

Addition:EXPIanatiOn of PrOViSiOnS

1总则

1.0.1为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家安全生产的方针政策, 确保施工人员安全,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。

1.0.2本规范适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢 管脚手架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢 管支撑架的设计、施工及验收。

1.0.3扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承 载力进行设计计算,并应编制专项施工方案。

1.0.4扣件式钢管脚手架的设计、施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应 符合国家现行有关标准的规定。

2术语和符号

2.1术语

2.1.1 扣件式钢管脚手架 steel tubular SeafFOId With couplers

为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架, 包含本规范各类脚手架与支撑架,统称脚手架。

2.1.2 支撑架 formwork SUPPOrt

为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。

2.1.3 单排扣件式钢管脚手架 SingIe pole steel tubular SCaffOId With couplers

只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架,简称单排架。

2.1.4 双排扣件式钢管脚手架 double pole steel tubular SCaffOId With couplers

由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架,简称双排架。

2.1.5 满堂扣件式钢管脚手架 fastener steel tube full hall SCafFOId

在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、 扣件等构成的脚手架。该架体顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆,顶部 立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。

2.1.6 满堂扣件式钢管支撑架 fastener steel tube full hall formwork SUPPOrt

在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、 扣件等构成的承力支架。该架体顶部的钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过 可调托撑轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。

2.1.7 开口型脚手架 open SCafFOId

沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中呈直线型的脚手架为 一字型脚手架。

2.1.8封圈型脚手架 loop SCafFOId

沿建筑周边交圈设置的脚手架。

2.1.9 扣件 Coupler

采用螺栓紧固的扣接连接件为扣件;包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件。

2.1.10 防滑扣件 Skid resistant Coupler

根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。

2.1.11 底座 base plate

设于立杆底部的垫座;包括固定底座、可调底座。

2.1.12 可调托撑 adjustable forkhead

插入立杆钢管顶部,可调节高度的顶撑。

2.1.13 水平杆 horizontal tube

脚手架中的水平杆件。沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆;沿脚手 架横向设置的水平杆为横向水平杆。

2.1.14 扫地杆 bottom reinforcing tube

贴近楼地面设置,连接立杆根部的纵、横向水平杆件;包括纵向扫地杆、横 向扫地杆。

2.1.15 连墙件 tie member

将脚手架架体与建筑主体结构连接,能够传递拉力和压力的构件。

2.1.16 连墙件间距 SPaCing of tie member

脚手架相邻连墙件之间的距离,包括连墙件竖距、连墙件横距。

2.1.17 横向斜撑 diagonal brace

与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。

2.1.18 剪刀撑 diagonal bracing

在脚手架竖向或水平向成对设置的交叉斜杆。

2.1.19 抛撑 CrOSS bracing

用于脚手架侧面支撑,与脚手架外侧面斜交的杆件。

2.1.20 脚手架高度 SCaffOId height

自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离。

2.1.21 脚手架长度 SCaffOId Iength

脚手架纵向两端立杆外皮间的水平距离。

2.1.22 脚手架宽度 SCaffOId Width

脚手架横向两端立杆外皮之间的水平距离,单排脚手架为外立杆外皮至墙面 的距离。

2.1.23 步距 lift height

上下水平杆轴线间的距离。

2.1.24 立杆纵(跨)距 longitudinal SPaeing of UPright tube

脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。

2.1.25 立杆横距 transverse SPaeing of UPright tube

脚手架横向相邻立杆之间的轴线距离,单排脚手架为外立杆轴线至墙面的距 离。

2.1.26主节点 main node

立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。

2.2符号

2.2.1荷载和荷载效应

gk——立杆承受的每米结构自重标准值;

MGk——脚手板自重产生的弯矩标准值;

MQk——施工荷载产生的弯矩标准值;

MWk——风荷载产生的弯矩标准值;

NGlk——脚手架立杆承受的结构自重产生的轴向力标准值;

NG2k——脚手架构配件自重产生的轴向力标准值;

∑N Gk——永久荷载对立杆产生的轴向力标准值总和;

∑NQk——可变荷载对立杆产生的轴向力标准值总和;

Nk ——上部结构传至基础顶面的立杆轴向力标准值;

Pk——立杆基础底面处的平均压力标准值;

Wk--风荷载标准值;

Wo—基本风压值;

M—弯矩设计值;

MW——风荷载产生的弯矩设计值;

N—轴向力设计值;

Ni——连墙件轴向力设计值;

NlW——风荷载产生的连墙件轴向力设计值;

R——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

V—挠度;

σ—弯曲正应力。

2.2.2材料性能和抗力

E—钢材的弹性模量;

f—钢材的抗拉、抗压、抗弯强度设计值;

fg--地基承载力特征值;

RC——扣件抗滑承载力设计值;

[υ]——容许挠度;

[幻——容许长细比。

2.2.3几何参数

A—钢管或构件的截面面积,基础底面面积;

An—挡风面积;

AW—迎风面积;

[H]—脚手架允许搭设高度;

h 步距;

i——截面回转半径;

ι——长度,跨度,搭接长度;

Za—立杆纵距;

Ib—立杆横距;

Zo——立杆计算长度,纵、横向水平杆计算跨度;

5—杆件间距;

t—杆件壁厚。

W-—截面模量;

X—长细比;

Φ——杆件直径;

2.2.4计算系数

k—立杆计算长度附加系数;

μ——考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数;

μs——脚手架风荷载体型系数;

Λstw——按桁架确定的脚手架结构的风荷载体型系数;

μz——风压高度变化系数;

φ—轴心受压构件的稳定系数,挡风系数;

3构配件

3.1钢管

3.1.1脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流 体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管;钢管的钢材质量应符 合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。

3.1.2脚手架钢管宜采用⑦48.3×3.6钢管。每根钢管的最大质量不应大于 25.8kg。

3.2扣件

3.2.1扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作,其质量和性能应符合现行国家标准《钢 管脚手架扣件》GB15831的规定。采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其 质量符合该标准的规定后方可使用。

3.2.2扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N∙m时,不得发生破坏。

3.3脚手板

3.3.1脚手板可采用钢、木、竹材料制作,单块脚手板的质量不宜大于30kg。

3.3.2冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235 级钢的规定。

3.3.3木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中IIa级 材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端宜各设置直径不小于4mm的镀 锌钢丝箍两道。

3.3.4竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板;竹串片脚手板应 符合现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164的相关规定。

3.4可调托撑

3. 4.1可调托撑螺杆外径不得小于36mm,直径与螺距应符合现行国家标准《梯 型螺纹》GB/T 5796.2、GB/T 5796.3 的规定。

3.4.2可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于6 mm;可调托撑 螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30 m。

3.4.3可调托撑抗压承载力设计值不应小于40 kN,支托板厚不应小于5≡□

3.5悬挑脚手架用型钢

3.5.1悬挑脚手架用型钢的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700

或《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。

3.5.2用于固定型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准

《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1中HPB235级钢筋的规 定。

4荷载

4.1荷载分类

4.1.1作用于脚手架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。

4.1.2脚手架永久荷载应包含下列内容:

1单排架、双排架与满堂脚手架:

1) 架体结构自重:包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、扣件 等的自重;

2) 构、配件自重:包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自 重。

2满堂支撑架:

1) 架体结构自重:包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、可调 托撑、扣件等的自重;

2) 构、配件及可调托撑上主梁、次梁、支撑板等的自重。

4.1.3脚手架可变荷载应包含下列内容:

1 单排架、双排架与满堂脚手架:

1) 施工荷载:包括作业层上的人员、器具和材料等的自重;

2) 风荷载。

2 满堂支撑架:

1) 作业层上的人员、设备等的自重;

2) 结构构件、施工材料等的自重;

3) 风荷载。

4.1.4用于混凝土结构施工的支撑架上的永久荷载与可变荷载,应符合现行行业 标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的规定。

4.2荷载标准值

4.2.1永久荷载标准值的取值应符合下列规定:

1单、双排脚手架立杆承受的每米结构自重标准值,可按本规范附录A表 A.0.1采用;满堂脚手架立杆承受的每米结构自重标准值,宜按本规范附录A表 A.0.2采用;满堂支撑架立杆承受的每米结构自重标准值,宜按本规范附录A表

A.0.3采用。

2冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板与竹芭脚手板自重标准值,宜

按表4.2.1-1取用。

表4.2.1-1脚手板自重标准值

|

________类别________ |

_________标准值(kN/m2)__________ |

|

冲压钢脚手板 |

0.30 |

|

竹串片脚手板 |

0.35 |

|

木脚手板 |

0.35 |

|

_______竹芭脚手板_______ |

0.10 |

3栏杆与挡脚板自重标准值,宜按表4.2.1-2采用。

表4.2.1-2栏杆、挡脚板自重标准值

|

________类别________ |

_________标准值(kN/m)_________ |

|

栏杆、冲压钢脚手板挡板 |

0.16 |

|

栏杆、竹串片脚手板挡板 |

0.17 |

|

_____栏杆、木脚手板挡板_____ |

0.17 |

4脚手架上吊挂的安全设施(安全网)的自重标准值应按实际情况采用,

密目式安全立网自重标准值不应低于0.01kN /rf。

5支撑架上可调托撑上主梁、次梁、支撑板等自重应按实际计算。对于下

列情况可按表4.2.1-3采用

1) 普通木质主梁(含⑦48.3×3.6双钢管)、次梁,木支撑板;

2) 型钢次梁自重不超过10号工字钢自重,型钢主梁自重不超过H10O×

100×6×8型钢自重,支撑板自重不超过木脚手板自重。

表4.2.1-3主梁、次梁及支撑板自重标准值(kN/tf)

|

类别 |

_______立杆间距(m)_____________ | |

|

>0.75×0.75 |

≤0.75×0.75 | |

|

木质主梁(含⑦48.3×3.6双钢管)、 次梁,木支撑板 型钢主梁、次梁,木支撑板 |

0.6 1.0 |

0.85 1.2 |

4.2.2单、双排与满堂脚手架作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定, 且不应低于表4.2.2的规定。

表4.2.2施工均布荷载标准值

|

_________类别_________ |

标准值(kN/m2) |

|

装修脚手架 |

2.0 |

|

混凝土、砌筑结构脚手架 |

3.0 |

|

轻型钢结构及空间网格结构脚手架 |

2.0 |

|

_____普通钢结构脚手架_____ |

3.0 |

注:斜道上的施工均布荷载标准值不应低于2.0 kN/m2。

4.2.3当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时,在同一个跨距内各操 作层的施工均布荷载标准值总和不得超过5.0kN∕m'

4.2.4满堂支撑架上荷载标准值取值应符合下列规定:

1永久荷载与可变荷载(不含风荷载)标准值总和不大于4.2kN∕rf时,施 工均布荷载标准值应按本规范表4.2.2采用;

2永久荷载与可变荷载(不含风荷载)标准值总和大于4.2kN∕rf时,应符 合下列要求:

1) 作业层上的人员及设备荷载标准值取1.0 kN/m2;大型设备、结构构件 等可变荷载按实际计算;

2) 用于混凝土结构施工时,作业层上荷载标准值的取值应符合现行行业 标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的规定。

4.2.5作用于脚手架上的水平风荷载标准值,应按下式计算:

Wk=WZ *μs ∙ Wo (4.2.5)

式中:Wk---风荷载标准值(kN/m2);

μz——风压高度变化系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》

GB50009规定采用;

μs——脚手架风荷载体型系数,应按本规范表4.2.6的规定采用;

Wo——基本风压值(kN/m2),应按国家标准《建筑结构荷载规范》

GB50009-2001附表D.4的规定采用,取重现期n=10对应的风压 值。

4.2.6脚手架的风荷载体型系数,应按表4.2.6的规定采用。

表4.2.6脚手架的风荷载体型系数〃

|

______背靠建筑物的状况______ |

全封闭墙 |

敞开、框架和开洞墙 | |

|

脚手架状况 |

全封闭、半封闭 |

1.0 Φ |

1.3 Φ |

|

敞开 |

μstw | ||

注:1、μstw值可将脚手架视为桁架,按国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

表7.3.1第32项和第36项的规定计算;

2、Φ为挡风系数,Φ=1.2A1√A.,其中:An为挡风面积;AW为迎风面积。敞开式脚 手架的Φ值可按本规范附录A表A.0.5采用。

4.2.7密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数Φ不宜小于0.8。

4.3荷载效应组合

4.3.1设计脚手架的承重构件时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利 组合进行计算,荷载效应组合宜按表4.3.1采用。

表4.3.1荷载效应组合

|

_________计算项目_________ |

_______荷载效应组合_______ |

|

____纵向、横向水平杆强度与变形____ |

______永久荷载+施工荷载______ |

|

脚手架立杆地基承载力 型钢悬挑梁的强度、稳定与变形 |

______(D永久荷载+施工荷载______ |

|

但永久荷载+0.9(施工荷载+风荷载) | |

|

立杆稳定 |

①永久荷载+可变荷载(不含风荷载) |

|

D永久荷载+0.9(可不荷载+风荷载) | |

|

连墙件强度与稳定 |

单排架,风荷载+2.0 kN _______双排架,风荷载+3.0kN_______ |

4.3.2满堂支撑架用于混凝土结构施工时,荷载组合与荷载设计值应符合现行行 业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的规定。

5设计计算

5.1基本设计规定

5.1.1脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表 达式进行设计。可只进行下列设计计算:

1纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算;

2立杆的稳定性计算;

3连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算:

4立杆地基承载力计算。

5.1.2计算构件的强度、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应基本组合的设计 值。永久荷载分项系数应取1.2,可变荷载分项系数应取1.4。

5.1.3脚手架中的受弯构件,尚应根据正常使用极限状态的要求验算变形。验算 构件变形时,应采用荷载效应的标准组合的设计值,各类荷载分项系数均应取 1.0。

5.1.4当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于55mm时,立杆稳 定性计算中可不考虑此偏心距的影响。

5.1.5当采用本规范第6.1.1条规定的构造尺寸,其相应杆件可不再进行设计计 算。但连墙件、立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算。

5.1.6钢材的强度设计值与弹性模量应按表5.1.6采用。

表5.1.6钢材的强度设计值与弹性模量3∕mm2)

|

Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f |

205 |

|

________弹性模量E________ |

2.06×105 |

5.1.7扣件、底座、可调托撑的承载力设计值应按表5.1.7采用。

表5.1.7扣件、底座、可调托撑的承载力设计值(kN)

|

____________项目____________ |

_______承载力设计值_______ |

|

_______对接扣件(抗滑)________ |

3.20 |

|

直角扣件、旋转扣件(抗滑) |

8.00 |

|

底座(抗压)、可调托撑(抗压) |

40.00 |

5.1.8受弯构件的挠度不应超过表5.1.8中规定的容许值。

表5.1.8受弯构件的容许挠度

|

________构件类别________ |

__________容许挠度[υ]___________ |

|

脚手板,脚手架纵向、横向水平杆 |

1/150 与 10mm |

|

_____脚手架悬挑受弯杆件_____ |

1/400 |

|

____型钢悬挑脚手架悬挑钢梁____ |

1/250 |

注:l为受弯构件的跨度,对悬挑杆件为其悬伸长度的2倍。

5.1.9受压、受拉构件的长细比不应超过表5.1.9中规定的容许值。

表5.1.9受压、受拉构件的容许长细比

|

________构件类别________ |

_________容许长细比[λ]_________ | |

|

立杆 |

双排架 ______满堂支撑架______ |

210 |

|

_______单排架_______ |

230 | |

|

______满堂脚手架______ |

250 | |

|

横向斜掌、剪刀撑中的压杆 |

250 | |

|

_________拉杆_________ |

350 | |

5.2单、双排脚手架计算

5.2.1纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下式计算:

σ = — ≤f (5.2.1)

W

式中:σ——弯曲正应力;

M-—弯矩设计值(N・mm),应按本规范第5.2.2条的规定计算;

W-—截面模量(mm3),应按本规范附录B表B.0.1采用;

f—钢材的抗弯强度设计值(N/mm2),应按本规范表5.1.6采用。

5.2.2 纵向、横向水平杆弯矩设计值,应按下式计算:

M=1.2M3k+1.4ΣMQk (5.2.2)

式中:MGk——脚手板自重产生的弯矩标准值(kN・m);

MQk——施工荷载产生的弯矩标准值(kN・m)。

5.2.3纵向、横向水平杆的挠度应符合下式规定:

υ≤[υ]

(5.2.3)

式中:υ---挠度(mm);

[υ]——容许挠度,应按本规范表5.1.8采用。

5.2.4计算纵向、横向水平杆的内力与挠度时,纵向水平杆宜按三跨连续梁计算,

计算跨度取立杆纵距la;横向水平杆宜按简支梁计算,计算跨度Io可按图(5.2.4)

采用。

5.2.5

式中:

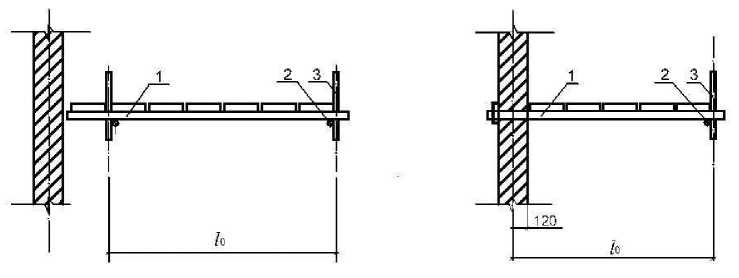

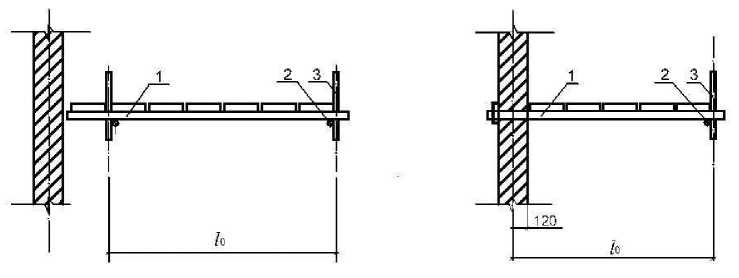

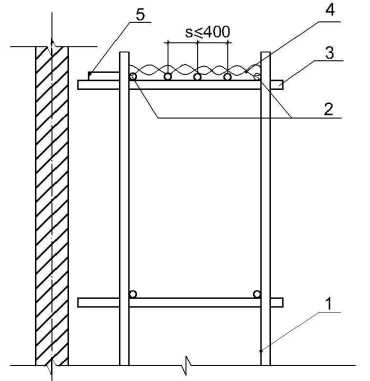

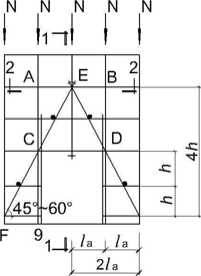

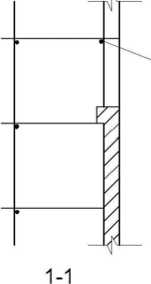

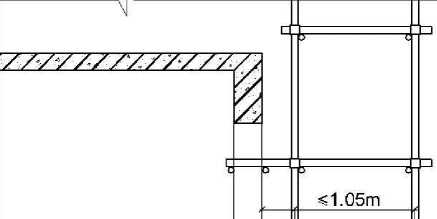

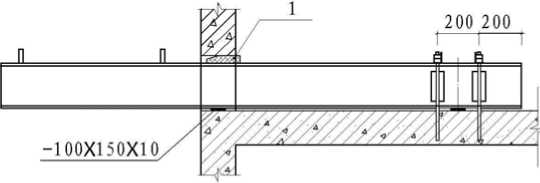

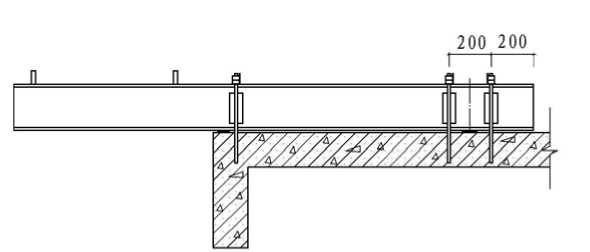

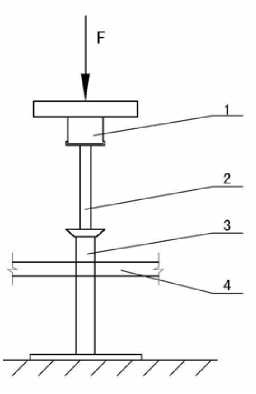

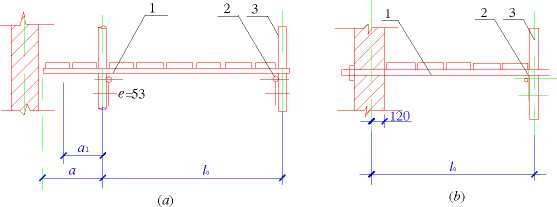

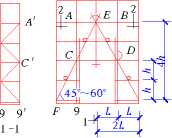

(a)双排脚手架

(b)单排脚手架

图5.2.4横向水平杆计算跨度

1—横向水平杆;2——纵向水平杆;3——立杆

纵向或横向水平杆与立杆连接时,其扣件的抗滑承载力应符合下式规定:

R≤Rc

(5.2.5)

R——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

RC——扣件抗滑承载力设计值,应按本规范表5.1.7采用。

5.2.6立杆的稳定性应符合下列公式要求:

不组合风荷载时:

N ≤ f φA

(5.2.6-1)

组合风荷载时:

式中:N——计算立杆段的轴向力设计值(N),应按本规范式

(5.2.6-2)

(5.2.7-1)、

(5.2.7-2)计算;

φ——轴心受压构件的稳定系数,应根据长细比λ由本规范附录A表

A.0.6取值;

λ—长细比,λ= lo ;

i

Io——计算长度(mm),应按本规范第5.2.8条的规定计算;

i——截面回转半径(mm),可按本规范附录B表B.0.1采用;

A——立杆的截面面积(mm 2),可按本规范附录B表B.0.1采用;

MW——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩(N∙mm),可按本规范式

(5.2.9)计算;

f—钢材的抗压强度设计值(N/ mm2),应按本规范表5.1.6采用。

5.2.7计算立杆段的轴向力设计值N,应按下列公式计算:

不组合风荷载时:

N=1.2(NGik+NG2k)+1.4Σ⅜k (5.2.7-1)

组合风荷载时:

N=1.2(NG1k+NG2k)+0.9 ×1.4ΣNQk (5.2.7-2)

式中:NG1k——脚手架结构自重产生的轴向力标准值;

NG2k——构配件自重产生的轴向力标准值;

∑NQk——施工荷载产生的轴向力标准值总和,内、外立杆各按一纵距内施 工荷载总和的1/2取值。

5.2.8立杆计算长度Io应按下式计算:

lo= k μh (5.2.8)

式中:k—立杆计算长度附加系数,其值取1.155,当验算立杆允许长细比时,

取 k=1 ;

μ——考虑单、双排脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数,应按

表5.2.8采用;

h 步距o

表5.2.8单、双排脚手架立杆的计算长度系数〃

|

类另0 |

立杆横距 |

_______连墙件布置_______ |

|

________Cm)________ |

二步三跨 |

三步三跨 | |

|

双排架 |

1.05 |

1.50 |

1.70 |

|

1.30 |

1.55 |

__________1.75__________ | |

|

1.55 |

1.60 |

1.80 | |

|

单排架 |

_______≤1.50_______ |

1.80 |

2.00 |

5.2.9由风荷载产生的立杆段弯矩设计值Mw,可按下式计算:

MW=O.9 ×1.4MWk =0.9×1^ (53)

式中:MWk——风荷载产生的弯矩标准值(kN・m);

W—风荷载标准值(kN/m2),应按本规范式(4.2.5)计算;

立杆纵距(m)。

5.2.10单、双排脚手架立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定:

1当脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距时,应计

算底层立杆段;

2当脚手架的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时,除计算

底层立杆段外,还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距 等部位的立杆段进行验算。

5.2.11单、双排脚手架允许搭设高度[丑]应按下列公式计算

并应取较小值。

不组合风荷载时:

[H]=时 SNG * + L4 EQ)

1.2玖

(5.2.11-1)

组合风荷载时:

[H]=

(PAj - 1.2NG 2q+0.9 X 1.4(∑ NQk + MWL (PA)

(5.2.11-2)

1.2玖

式中:[H]——脚手架允许搭设高度(m);

gk——立杆承受的每米结构自重标准值(kN/m),可按本规范附录A表

A.0.1采用。

5.2.12连墙件杆件的强度及稳定应满足下列公式的要求:

强度:

σ = NL ≤ 0.85f (5.2.12-1)

稳定:

M 一 , 、

—≤ 0.85f (5.2.12-2)

φA

Nf=NIW+No (5.2.12-3)

式中:σ——连墙件应力值(N/mm2);

AC——连墙件的净截面面积(mm2);

A——连墙件的毛截面面积(mm2);

Nl——连墙件轴向力设计值(N)

NIW——风荷载产生的连墙件轴向力设计值,应按本规范第5.2.13条的规

定计算;

NO——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力。单排架取2kN,双

排架取3kN ;

φ——连墙件的稳定系数,应根据连墙件长细比按本规范附录A表

A.0.6取值;

f ——连墙件钢材的强度设计值(N/mm2),应按本规范表5.1.6采用。

5.2.13由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值,应按下式计算:

NIW=1.4 -Wk-AW (5.2.13)

式中:AW——单个连墙件所覆盖的脚手架外侧面的迎风面积。

5.2.14连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的连接强度应按下式计算:

Nl ≤ NV (5.2.14)

式中:NV——连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的抗拉(压)承载力设

计值,应根据相应规范规定计算。

5.2.15当采用钢管扣件做连墙件时,扣件抗滑承载力的验算,应满足下式要求:

Nl ≤ RC (5.2.15) 式中:RC ——扣件抗滑承载力设计值,一个直角扣件应取8.0kN。

5.3满堂脚手架计算

5.3.1立杆的稳定性应按本规范式(5.2.6-1)、(5.2.6-2)计算。由风荷载产生 的立杆段弯矩设计值Mw,可按本规范公式(5.2.9)计算。

5.3.2计算立杆段的轴向力设计值N,应按本规范公式(5.2.7-1)、(5.2.7-2) 计算。施工荷载产生的轴向力标准值总和∑Nqq可按所选取计算部位立杆负荷 面积计算。

5.3.3立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定:

1当满堂脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时,应计算底层立 杆段;

2当架体的步距、立杆纵距、立杆横距有变化时,除计算底层立杆段外, 还必须对出现最大步距、最大立杆纵距、立杆横距等部位的立杆段进行验算;

3当架体上有集中荷载作用时,尚应计算集中荷载作用范围内受力最大的 立杆段。

5.3.4满堂脚手架立杆的计算长度应按下式计算:

lo= kμh (5.3.4)

式中:k—满堂脚手架立杆计算长度附加系数,应按表5.3.4采用;

h 步距;

μ——考虑满堂脚手整体稳定因素的单杆计算长度系数,应按本规范附录

C表C-1采用。

表5.3.4满堂脚手架计算长度附加系数

|

高度H (m) |

H ≤20 |

20< H ≤30 |

30< H ≤36 |

|

k |

1.155 |

1.191 |

1.204 |

注:当验算立杆允许长细比时,取k=1

5.3.5满堂脚手架纵、横水平杆计算应符合本规范第5.2.1条〜5.2.5条的规定。

5.3.6当满堂脚手架立杆间距不大于1.5m× 1. 5m,架体四周及中间与建筑物结构 进行刚性连接,并且刚性连接点的水平间距不大于4.5m,竖向间距不大于3.6m 时,可按本规范第5.2.6条〜5.2.10条双排脚手架的规定进行计算。

5.4满堂支撑架计算

5.4.1满堂支撑架顶部施工层荷载应通过可调托撑传递给立杆。

5.4.2满堂支撑架根据剪刀撑的设置不同分为普通型构造与加强型构造,其构造 设置应符合本规范第6.9.3条的规定,两种类型满堂支撑架立杆的计算长度应符 合本规范第5.4.6条的规定。

5.4.3立杆的稳定性应按本规范式(5.2.6-1)、(5.2.6-2)计算。由风荷载设计 值产生的立杆段弯矩Mw,可按本规范式(5.2.9)计算。

5.4.4计算立杆段的轴向力设计值N,应按下列公式计算:

不组合风荷载时:

N=1.2ΣN Gk + 1.4ΣN Qk (5.4.4-1)

组合风荷载时:

N=1.2∑N3k + 0.9 ×1.4ΣN Qk (5.4.4-2)

式中:ΣN Gk ——永久荷载对立杆产生的轴向力标准值总和(kN);

∑NQk——可变荷载对立杆产生的轴向力标准值总和(kN)。

5.4.5立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定:

1当满堂支撑架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时,应计算底层与 顶层立杆段;

2符合本规范第5.3.3条第二款、第三款的规定。

5.4.6满堂支撑架立杆的计算长度应按下式计算,取整体稳定计算结果最不利 值:

顶部立杆段: IO= k μ1 (h+2a) (5.4.6-1)

非顶部立杆段: lo= k μ2h (5.4.6-2)

式中:k—满堂支撑架计算长度附加系数,应按表5.4.6采用; h 步距;

a ——立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度;应不大于0.5m,当 0.2m<a<0.5m时,承载力可按线性插入值。

μ1、μ2——考虑满堂支撑架整体稳定因素的单杆计算长度系数,普通型构 造应按本规范附录C表C-2、C-4采用;加强型构造应按本规范附录C表C-3、C-5

采用。

表5.4.6满堂支撑架计算长度附加系数取值

|

高度H (m) |

H ≤8 |

8< H ≤10 |

10< H ≤20 |

20< H ≤30 |

|

k |

1.155 |

1.185 |

1.217 |

1.291 |

注:当验算立杆允许长细比时,取k=1。

5.4.7当满堂支撑架小于4跨时,宜设置连墙件将架体与建筑结构刚性连接。当 架体未设置连墙件与建筑结构刚性连接,立杆计算长度系数μ按本规范附录C 表C-2〜表C-5采用时,应符合下列规定:

1支撑架高度不应超过一个建筑楼层高度,且不应超过5.2m;

2 架体上永久荷载与可变荷载(不含风荷载)总和标准值不应大于 7.5kN/m2;

3架体上永久荷载与可变荷载(不含风荷载)总和的均布线荷载标准值不 应大于7kN/m。

5.5脚手架地基承载力计算

5.5.1立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求:

Pk = N ≤fg (5.5.1)

式中:Pk——立杆基础底面处的平均压力标准值(kPa);

Nk ——上部结构传至立杆基础顶面的轴向力标准值(kN);

A—基础底面面积(m2);

fg——地基承载力特征值(kPa),应按本规范第5.5.2条规定采用。

5.5.2地基承载力特征值的取值应符合下列规定:

1当为天然地基时,应按地质勘察报告选用;当为回填土地基时,应对地 质勘察报告提供的回填土地基承载力特征值乘以折减系数0.4 ;

2由载荷试验或工程经验确定。

5.5.3对搭设在楼面等建筑结构上的脚手架,应对支撑架体的建筑结构进行承载 力验算,当不能满足承载力要求时应采取可靠的加固措施。

5.6型钢悬挑脚手架计算

5.6.1当采用型钢悬挑梁做为脚手架的支承结构时,应进行下列设计计算:

1型钢悬挑梁的抗弯强度、整体稳定性和挠度;

2型钢悬挑梁锚固件及其锚固连接的强度;

3型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算。

5.6.2悬挑脚手架作用于型钢悬挑梁上立杆的轴向力设计值,应根据悬挑脚手架 分段搭设高度按本规范式(5.2.7-1)、(5.2.7-2)分别计算,并应取其较大者。

5.6.3型钢悬挑梁的抗弯强度应按下式计算:

σ = MmaL ≤/ (5.6.3)

Wn

式中:σ——型钢悬挑梁应力值;

M maχ ——型钢悬挑梁计算截面最大弯矩设计值;

Wn ——型钢悬挑梁净截面模量;

f——钢材的抗弯强度设计值。

5.6.4型钢悬挑梁的整体稳定性应按下式验算:

MmSX ≤/ (5.6.4)

φbw

式中:饥一一型钢悬挑梁的整体稳定性系数,应按现行国家标准《钢结构设计

规范》GB50017的规定采用;

W——型钢悬挑梁毛截面模量。

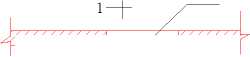

5.6.5型钢悬挑梁的挠度(图5.6.5)应符合下式规定:

心 ≤[υ] (5.6.5)

式中:[υ]——型钢悬挑梁挠度允许值,应按本规范表5.1.8取值;

V——型钢悬挑梁最大挠度。

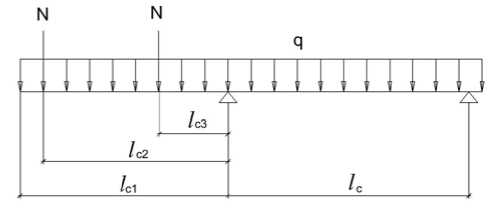

图5.6.5悬挑脚手架型钢悬挑梁计算示意图

N —悬挑脚手架立杆的轴向力设计值;Ic——型钢悬挑梁锚固点中心至建筑楼 层板边支承点的距离;Ici——型钢悬挑梁悬挑端面至建筑结构楼层板边支承点的 距离;lc2——脚手架外立杆至建筑结构楼层板边支承点的距离;lc3——脚手架内 杆至建筑结构楼层板边支承点的距离;q——型钢梁自重线荷载标准值。

5.6.6将型钢悬挑梁锚固在主体结构上的U型钢筋拉环或螺栓的强度应按下式

计算:

Nmj σ — — ≤ fi

(5.6.6)

Ai Jl

式中:σ——U型钢筋拉环或螺栓应力值;

Nm ——型钢悬挑梁锚固段压点U型钢筋拉环或螺栓拉力设计值(N);

Ai ——U型钢筋拉环净截面面积或螺栓的有效截面面积(mm2),

一个钢筋拉环或一对螺栓按两个截面计算;

fi ——U型钢筋拉环或螺栓抗拉强度设计值,应按现行国家标准《混凝 土结构设计规范》GB50010的规定取fi =50N/mm2。

5.6.7当型钢悬挑梁锚固段压点处采用2个(对)及以上U型钢筋拉环或螺栓

锚固连接时,其钢筋拉环或螺栓的承载能力应乘以0.85的折减系数。

5.6.8当型钢悬挑梁与建筑结构锚固的压点处楼板未设置上层受力钢筋时,应经 计算在楼板内配置用于承受型钢梁锚固作用引起负弯矩的受力钢筋。

5.6.9对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁(板)应按现行国家标准《混凝土结 构设计规范》GB50010的规定进行混凝土局部抗压承载力、结构承载力验算, 当不满足要求时,应采取可靠的加固措施。

5.6.10悬挑脚手架的纵向水平杆、横向水平杆、立杆、连墙件计算应符合本规 范第5.2节的规定。

6构造要求

6.1常用单、双排脚手架设计尺寸

6.1.1常用密目式安全网全封闭单、双排脚手架结构的设计尺寸,可按表6丄1-1、 表6.1.1-2采用。

表6.1.1-1常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸(m)

|

连墙 件设 置 |

立杆 横距 Ib |

步距 h |

________下列荷载时的立杆纵距lα(m)________ |

脚手架 允许搭 设高度 回 | |||

|

2+0.35 (kN∕m2) |

2+2+2×0.35 (kN∕m2) |

3+0.35 (kN∕m2) |

3+2+2×0.35 (kN∕m2) | ||||

|

二步 三跨 |

1.05 |

1.5 |

2.0 |

1.5 |

1.5 |

1.5 |

50 |

|

1.80 |

1.8 |

1.5 |

1.5 |

1.5 |

32 | ||

|

1.30 |

1.5 |

1.8 |

1.5 |

1.5 |

1.5 |

50 | |

|

1.80 |

1.8 |

1.2 |

1.5 |

1.2 |

30 | ||

|

1.55 |

1.5 |

1.8 |

1.5 |

1.5 |

1.5 |

38 | |

|

1.80 |

1.8 |

1.2 |

1.5 |

1.2 |

22 | ||

|

三步 三跨 |

1.05 |

1.5 |

2.0 |

1.5 |

1.5 |

1.5 |

43 |

|

1.80 |

1.8 |

1.2 |

1.5 |

1.2 |

24 | ||

|

1.30 |

1.5 |

1.8 |

1.5 |

1.5 |

1.2 |

30 | |

|

1.80 |

1.8 |

1.2 |

1.5 |

1.2 |

17 | ||

注:1、表中所示2+2+2 X0.35(kN/m2),包括下列荷载:2+2(kN∕m2)为二层装修作业层

施工荷载标准值;2 × 0.35(kN∕m2)为二层作业层脚手板自重荷载标准值。

2、 作业层横向水平杆间距,应按不大于la∕2设置。

3、 地面粗糙度为B类,基本风压Wo =0.4kN∕m2。

表6.1.1-2常用密目式安全立网全封闭式单排脚手架的设计尺寸(m)

|

连墙件设置 |

立杆横距 Ib |

步距h |

下列荷载时的立杆纵距你m) |

脚手架允许 搭设高度[H] | |

|

2+0.35 (kN/m2) |

3+0.35 (kN/m2) | ||||

|

二步三跨 |

1.20 |

1.5 |

2.0 |

1.8 |

24 |

|

1.80 |

1.5 |

1.2 |

24 | ||

|

1.40 |

1.5 |

1.8 |

1.5 |

24 | |

|

1.80 |

1.5 |

1.2 |

24 | ||

|

三步三跨 |

1.20 |

1.5 |

2.0 |

1.8 |

24 |

|

1.80 |

1.2 |

1.2 |

24 | ||

|

1.40 |

1.5 |

1.8 |

1.5 |

24 | |

|

1.80 |

1.2 |

1.2 |

24 | ||

注:同表6.1.1-1。

6.1.2单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架搭设高度不宜超过50m, 高度超过50m的双排脚手架,应采用分段搭设等措施。

6.2脚手架纵向水平杆、横向水平杆、脚手板

6.2.1纵向水平杆的构造应符合下列规定:

1纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨;

2纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定:

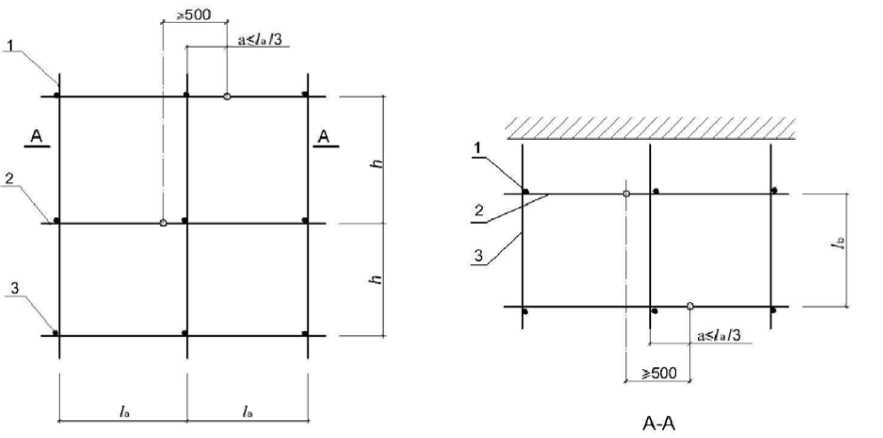

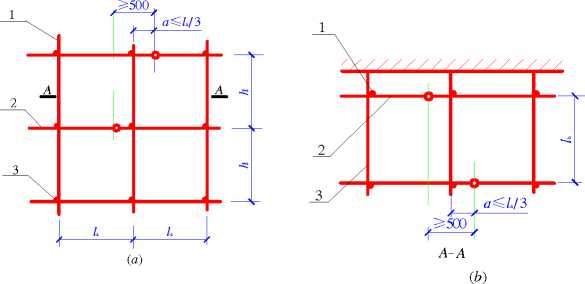

1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同 跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心 至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3 (图6.2.1-1)。

(a)接头不在同步内(立面)

(b)接头不在同跨内(平面)

图6.2.1-1纵向水平杆对接接头布置

1—立杆;2——纵向水平杆;3——横向水平杆

2)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件 盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

3当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为 横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平 杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm

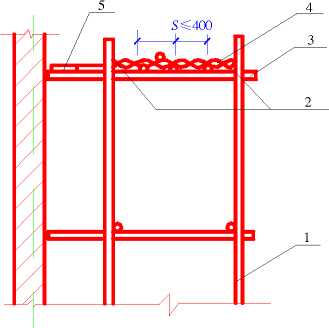

(图 6.2.1-2)。

图6.2.1-2铺竹笆脚手板时纵向水平杆的构造

1——立杆;2——纵向水平杆;3——横向水平杆;4——竹笆脚手板;5—其它脚手板

6.2.2横向水平杆的构造应符合下列规定:

1作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设 置,最大间距不应大于纵距的1/2;

2当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向 水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的 一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于 180mm;

3当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用直角扣件 固定在立杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上, 另一端插入墙内,插入长度不应小于180mm。

6.2.3主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。

6.2.4脚手板的设置应符合下列规定:

1作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实;

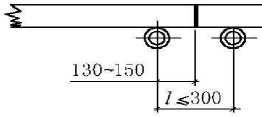

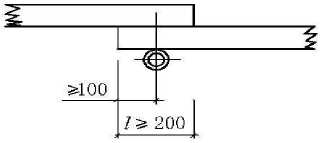

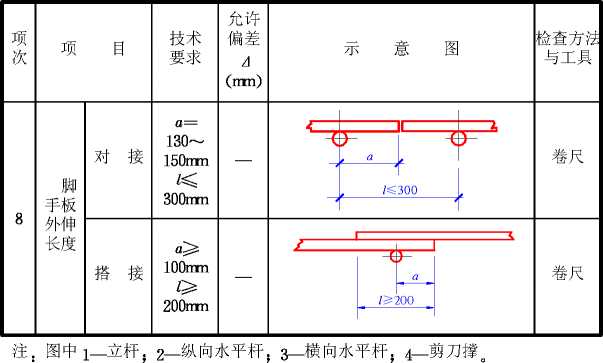

2冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆 上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端 与横向水平杆可靠固定,严防倾翻。脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。 脚手板对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130mm 〜150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm (图6.2.4 a);脚手板搭接 铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水 平杆的长度不应小于100mm(图6.2.4 b)。

(a)脚手板对接

(b)脚手板搭接

图6.2.4脚手板对接、搭接构造

3竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且应对接平铺, 四个角应用直径不小于1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

4作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板的两端均应固定于支承杆

件上。

6.3立杆

6.3.1每根立杆底部宜设置底座或垫板。

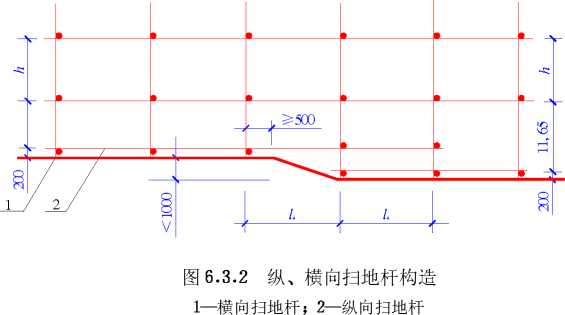

6.3.2脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢 管底端不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向 扫地杆下方的立杆上。

6.3.3脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延 长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离 不应小于500mm (图6.3.3)。

|

k |

■ |

■ |

. |

♦ | |||

|

, |

. |

I |

. |

, |

-C | ||

|

2500 |

. |

I_____ | |||||

|

♦ /, ----------- |

* | ||||||

|

. | |||||||

|

、/ / JL ɪ |

Za |

O 捋 | |||||

图6.3.3纵、横向扫地杆构造

1——横向扫地杆;2——纵向扫地杆

6.3.4单、双排脚手架底层步距均不应大于2m。

6.3.5单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必

须采用对接扣件连接。

6.3.6脚手架立杆的对接、搭接应符合下列规定:

1当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的 接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距 离不宜小于500 mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3 ;

2当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于Im ,并应采用不少于2个

旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

6.3.7脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。

6.4连墙件

6.4.1脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定。

6.4.2脚手架连墙件数量的设置除应满足本规范的计算要求外,还应符合表

6.4.2的规定。

表6.4.2连墙件布置最大间距

|

搭设方法 |

高度 |

竖向间距 (h) |

水平间距 (la) |

每根连墙件覆盖 面积 顷) |

|

双排落地 |

≤50m |

3 h |

3 Ia |

≤40 |

|

双排悬挑 |

>50m |

2 h |

3 Ia |

≤27 |

|

单排 |

≤24m |

3 h |

3 la |

≤40 |

注:h——步距;la—纵距。

6.4.3连墙件的布置应符合下列规定:

1应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;

2应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用 其它可靠措施固定;

3应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置。

6.4.4开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑 物的层高,并且不应大于4m。

6.4.5连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下 斜连接。

6.4.6连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手 架,应采用刚性连墙件与建筑物连接。

6.4.7当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,抛撑 应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应在45°〜60。 之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后再 拆除。

6.4.8架高超过40m且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

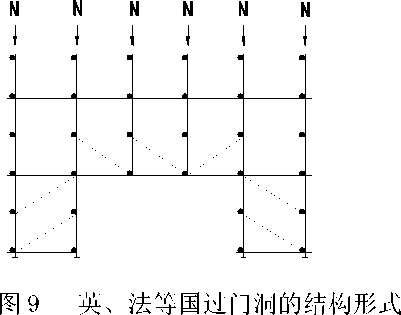

6.5门洞

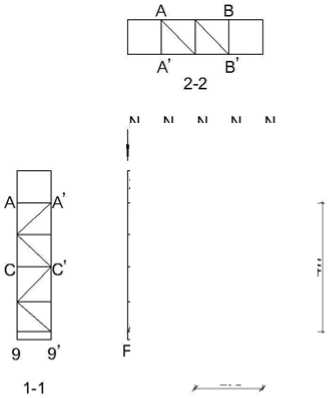

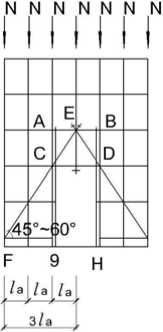

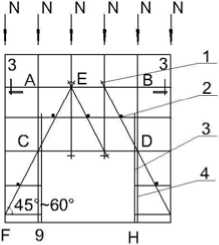

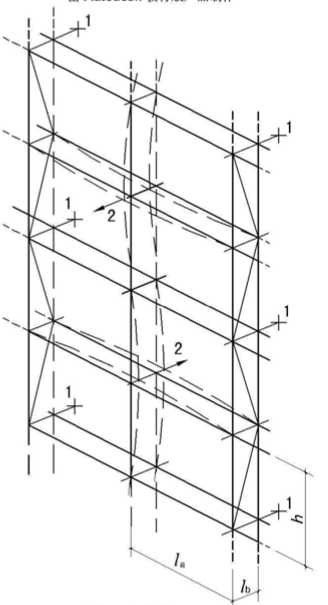

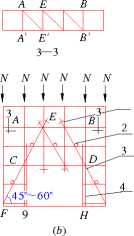

6.5.1单、双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式(图6.5.1), 斜杆与地面的倾角a应在450~600之间。门洞桁架的型式宜按下列要求确定:

1当步距(A)小于纵距(la)时,应采用A型;

2当步距(h)大于纵距(la)时,应采用B型,并应符合下列规定:

1)h=1.8m时,纵距不应大于1.5m;

2)h=2.0m时,纵距不应大于1.2m。

(a)挑空一根立杆A型

(C)挑空一根立杆B型

(b)挑空二根立杆A型

F 9 H

(d)挑空二根立杆B型

图6.5.1门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架

1——防滑扣件;2——增设的横向水平杆;3——副立杆;4——主立杆

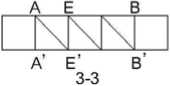

6.5.2单、双排脚手架门洞桁架的构造应符合下列规定:

1单排脚手架门洞处,应在平面桁架(图6.5.1中ABCD)的每一节间设置 一根斜腹杆;双排脚手架门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面 内的图示节间设置一根斜腹杆(图6.5.1中1-1、2-2、3-3剖面)。

2斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转 扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距 (图6.5.1A型)时,宜在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜腹 杆固定在其伸出端上。

3斜腹杆宜采用通长杆件,当必须接长使用时,宜采用对接扣件连接,也 可采用搭接,搭接构造应符合本规范第6.3.6条第二款的规定。

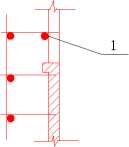

6.5.3单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆(图6.5.3)。

|

7-///////ZA | |||||||

|

I | |||||||

1 -I

图6.5.3单排脚手架过窗洞构造

1—增设的纵向水平杆

6.5.4门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口 1〜2步。

6.5.5门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应增设一个防滑扣件(图6.5.1), 该扣件宜紧靠主节点处的扣件。

6.6剪刀撑与横向斜撑

6.6.1双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设置剪刀撑。

6.6.2单、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定:

1每道剪刀撑跨越立杆的根数应按表6.6.2的规定确定。每道剪刀撑宽度不 应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在450~600之间;

表6.6.2剪刀撑跨越立杆的最多根数

|

剪刀撑斜杆与地面的倾角。 |

450 |

500 |

600 |

|

剪刀撑跨越立杆的最多根数死 |

7 |

6 |

5 |

2剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,搭接应符合本规范第6.3.6条第二 款的规定;

3剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆 上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。

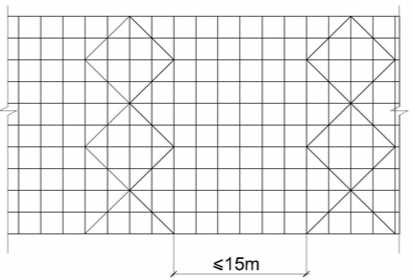

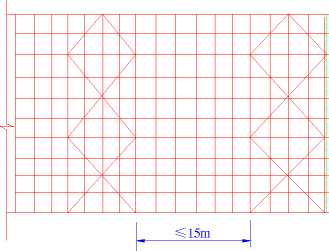

6.6.3高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度 在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m 的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置(图6.6.3)。

图6.6.3高度24m以下剪刀撑布置

6.6.4双排脚手架横向斜撑的设置应符合下列规定:

1横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定应 符合本规范第6.5.2条第2款的规定;

2高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在24m以上 的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨距设置一道。

6.6.5开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

6.7斜道

6.7.1人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定:

1高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道;

2高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道。

6.7.2斜道的构造应符合下列规定:

1斜道应附着外脚手架或建筑物设置;

2运料斜道宽度不应小于1.5m,坡度不应大于1:6;人行斜道宽度不应小 于1m,坡度不应大于1:3;

3拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;

4斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为1.2m,挡脚 板高度不应小于180mm。

5运料斜道两端、平台外围和端部均应按本规范第6.4.1条〜6.4.6条的规定 设置连墙件;每两步应加设水平斜杆;应按本规范第6.6.2条〜6.6.5条的规定设 置剪刀撑和横向斜撑。

6.7.3斜道脚手板构造应符合下列规定:

1脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不 应大于500mm;

2脚手板顺铺时,接头应采用搭接,下面的板头应压住上面的板头,板头 的凸棱处应采用三角木填顺;

3人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250 mm ~300mm设置一根防滑 木条,木条厚度应为20 mm 〜30mm。

6.8满堂脚手架

6.8.1常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸,可按表6.8.1采用。

表6.8.1常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸

|

序号 |

步距 (m) |

立杆间距 (m) |

支架高 宽比不 大于 |

下列施工荷载时最大允许高度(m) | |

|

2(kN∕m2) |

3(kN/m2) | ||||

|

1 |

1.7〜 1.8 |

1.2×1.2 |

2 |

17 |

9 |

|

2 |

1.0×1.0 |

2 |

30 |

24 | |

|

3 |

0.9×O.9 |

2 |

36 |

36 | |

|

4 |

1.5 |

1.3×1.3 |

2 |

18 |

9 |

|

5 |

1.2×1.2 |

2 |

23 |

16 | |

|

6 |

1.0×1.0 |

2 |

36 |

31 | |

|

7 |

0.9×O.9 |

2 |

36 |

36 | |

|

8 |

1.2 |

1.3×1.3 |

2 |

20 |

13 |

|

9 |

1.2×1.2 |

2 |

24 |

19 | |

|

10 |

1.0×1.0 |

2 |

36 |

32 | |

|

11 |

0.9×0.9 |

2 |

36 |

36 | |

|

12 |

0.9 |

1.0×1.0 |

2 |

36 |

33 |

|

13 |

0.9×0.9 |

2 |

36 |

36 | |

注:1最少跨数应符合本规范附录C表C-1规定

2脚手板自重标准值取0.35 kN/tf

3地面粗糙度为B类,基本风压Wo=0,35kN∕m2

4立杆间距不小于1.2m×1.2m,施工荷载标准值不小于3kN∕m2时,立杆上应 增设防滑扣件,防滑扣件应安装牢固,且顶紧立杆与水平杆连接的扣件

6.8.2满堂脚手架搭设高度不宜超过36m;满堂脚手架施工层不得超过1层。

6.8.3满堂脚手架立杆的构造应符合本规范第6.3.1条〜6.3.3条的规定;立杆接

长接头必须采用对接扣件连接。立杆对接扣件布置应符合本规范第6.3.6条第一 款的规定。水平杆的连接应符合本规范第6.2.1条第二款的有关规定,水平杆长 度不宜小于3跨。

6.8.4满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6m至8m由底至顶设置连 续竖向剪刀撑。当架体搭设高度在8m以下时,应在架顶部设置连续水平剪刀撑; 当架体搭设高度在8m及以上时,应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8m分别 设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置。剪刀撑宽 度应为6m〜8m。

6.8.5剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上,旋转扣件中心线 至主节点的距离不宜大于150mm。

6.8.6满堂脚手架的高宽比不宜大于3,当高宽比大于2时,应在架体的外侧四 周和内部水平间隔6m〜9m,竖向间隔4m〜6m设置连墙件与建筑结构拉结,当无 法设置连墙件时,应采取设置钢丝绳张拉固定等措施。

6.8.7最少跨数为2、3跨的满堂脚手架,宜按本规范6.4节的规定设置连墙件。

6.8.8当满堂脚手架局部承受集中荷载时,应按实际荷载计算并应局部加固。

6.8.9满堂脚手架应设爬梯,爬梯踏步间距不得大于30QmmO

6.8.10满堂脚手架操作层支撑脚手板的水平杆间距不应大于1/2跨距;脚手板 的铺设应符合本规范第6.2.4条的规定。

6.9满堂支撑架

6.9.1满堂支撑架立杆步距与立杆间距不宜超过本规范附录C表C-2〜表C-5规 定的上限值,立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度α不应超过0.5m。满 堂支撑架搭设高度不宜超过30m。

6.9.2满堂支撑架立杆、水平杆的构造要求应符合本规范第6.8.3条的规定。

6.9.3满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑,并应符合下列规定:

1普通型:

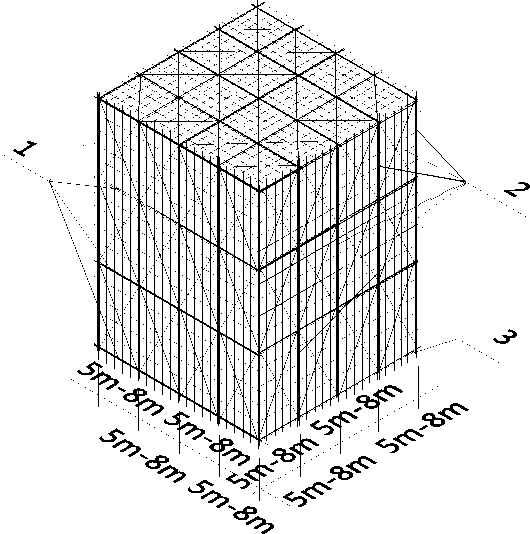

1)在架体外侧周边及内部纵、横向每5m〜8m,应由底至顶设置连续竖向 剪刀撑,剪刀撑宽度应为5m〜8m (图6.9.3-1)。

2)在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过 8m,或施工总荷载大于15kN∕mL或集中线荷载大于20kN∕m的支撑 架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距 离与水平剪刀撑间距不宜超过8m (图6.9.3-1)。

图6.9.3-1普通型水平、竖向剪刀撑布置图

1—水平剪刀撑;2——竖向剪刀撑;3—扫地杆设置层

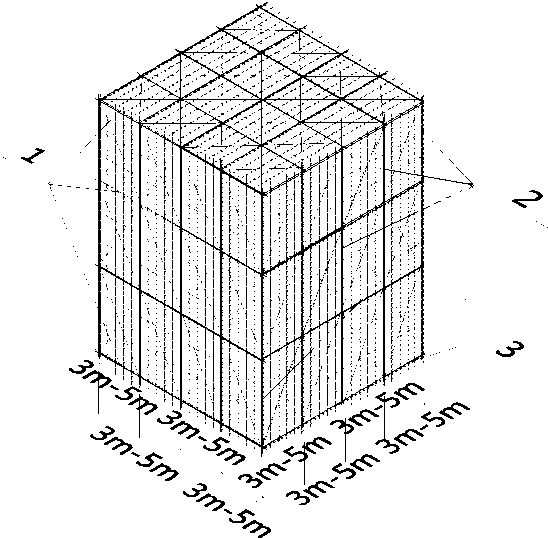

2加强型:

1) 当立杆纵、横间距为0.9 m×0.9m〜1.2m×1.2m时,在架体外侧周边 及内部纵、横向每4跨(且不大于5m),应由底至顶设置连续竖向剪 刀撑,剪刀撑宽度应为4跨。

2) 当立杆纵、横间距为 0.6 m×0.6m〜0.9 m×0.9m (含 0.6m×0.6m, 0.9m ×0.9m)时,在架体外侧周边及内部纵、横向每5跨(且不小于3m), 应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5跨。

3) 当立杆纵、横间距为 0.4 m×0.4m~0.6 m×0.6m (含 0.4m×0.4m)时, 在架体外侧周边及内部纵、横向每3m〜3.2m应由底至顶设置连续竖向 剪刀撑,剪刀撑宽度应为3m〜3.2m。

4) 在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置水平剪刀撑,扫地杆的设置层水平 剪刀撑的设置应符合6.9.3条第一款第二项的规定,水平剪刀撑至架体 底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过6m,剪刀撑宽度应为3m〜5m

(图 6.9.3-2)。

图6.9.3-2加强型水平、竖向剪刀撑构造布置图

1—水平剪刀撑;2——竖向剪刀撑;3—扫地杆设置层

6.9.4竖向剪刀撑斜杆与地面的倾角应为45。〜60°,水平剪刀撑与支架纵(或 横)向夹角应为45°〜60°,剪刀撑斜杆的接长应符合本规范第6.3.6条的规定。

6.9.5剪刀撑的固定应符合本规范第6.8.5条的规定。

6.9.6满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入 立杆内的长度不得小于150mm。

6.9.7当满堂支撑架高宽比不满足本规范附录C表C-2〜表C-5规定(高宽比大 于2或2.5)时,满堂支撑架应在支架的四周和中部与结构柱进行刚性连接,连 墙件水平间距应为6m〜9m,竖向间距应为2m〜3m。在无结构柱部位应采取预埋钢 管等措施与建筑结构进行刚性连接,在有空间部位,满堂支撑架宜超出顶部加载 区投影范围向外延伸布置2〜3跨。支撑架高宽比不应大于3。

6.10型钢悬挑脚手架

6.10.1 一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。

6.10.2型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设 计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢 筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于 16 mm (图 6.10.2)o

图6.10.2型钢悬挑脚手架构造

1—钢丝绳或钢拉杆

6.10.3用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固 螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。

6.10.4每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。 钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用 HPB235级钢筋,其直径不宜小于20 mm,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标 准《混凝土结构设计规范》GB50010中钢筋锚固的规定(图6.10.2)。

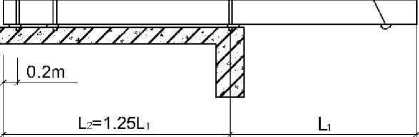

6.10.5悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的 1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓 与建筑结构梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋 位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国 家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中钢筋锚固的规定(图6.10.5-1、6.10.5-2、 6.10.5-3)。

图6.10.5-1悬挑钢梁U型螺栓固定构造

1——木楔侧向楔紧;2——两根1.5m长直径18mmHRB335钢筋

图6.10.5 -2 悬挑钢梁穿墙构造

1—木楔楔紧

图6.10.5-3悬挑钢梁楼面构造

6.10.6当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应 小于100mm×10mm (宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小 于 63mm×63mm×6mm□

6.10.7型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定 位点离悬挑梁端部不应小于100mm。

6.10.8锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚 度小于120mm应采取加固措施。

6.10.9悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。

6.10.10悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。剪刀撑设置应符合本规范 第6.6.2、6.6.5条的规定。

6.10.11连墙件设置应符合本规范第6.4节的规定。

6.10.12锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。

7施工

7.1施工准备

7.1.1脚手架搭设前,应按专项施工方案向施工人员进行交底。

7.1.2应按本规范的规定和脚手架专项施工方案要求对钢管、扣件、脚手板、可 调托撑等进行检查验收,不合格产品不得使用。

7.1.3经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不 得有积水。

7.1.5应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并应使排水畅通。

7.2地基与基础

7.2.1脚手架地基与基础的施工,应根据脚手架所受荷载、搭设高度、搭设场地 土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的 有关规定进行。

7.2.2压实填土地基应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007 的相关规定;灰土地基应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规 范》GB50202的相关规定。

7.2.3立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪50mm〜100mm。

7.2.4脚手架基础经验收合格后,应按施工组织设计或专项方案的要求放线定 位。

7.3搭设

7.3.1单、双排脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙 件以上两步;如果超过相邻连墙件以上两步,无法设置连墙件时,应采取撑拉固 定等措施与建筑结构拉结。

7.3.2每搭完一步脚手架后,应按本规范表8.2.4的规定校正步距、纵距、横距 及立杆的垂直度。

7.3.3底座安放应符合下列规定:

1底座、垫板均应准确地放在定位线上;

2垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小200 mm的木 垫板。

7.3.4立杆搭设应符合下列规定:

1相邻立杆的对接连接应符合本规范第6.3.6条的规定;

2脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳 定后,方可根据情况拆除;

3当架体搭设至有连墙件的主节点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、 横向水平杆后,应立即设置连墙件。

7.3.5脚手架纵向水平杆的搭设应符合下列规定:

1脚手架纵向水平杆应随立杆按步搭设,并应采用直角扣件与立杆固定;

2纵向水平杆的搭设应符合本规范第6.2.1条的规定;

3在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈设置,并应用直角 扣件与内外角部立杆固定。

7.3.6脚手架横向水平杆搭设应符合下列规定:

1搭设横向水平杆应符合本规范第6.2.2条的规定;

2双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm;

3单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位:

1) 设计上不允许留脚手眼的部位;

2) 过梁上与过梁两端成600角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范 围内;

3) 宽度小于1m的窗间墙;

4) 梁或梁垫下及其两侧各500mm的范围内;

5) 砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内,其它砌体

的门窗洞口两侧300mm和转角处600mm的范围内;

6) 墙体厚度小于或等于180mm;

7) 独立或附墙砖柱,空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体;

8) 砌筑砂浆强度等级小于或等于M2.5的砖墙。

7.3.7脚手架纵向、横向扫地杆搭设应符合本规范第6.3.2、6.3.3条的规定。

7.3.8脚手架连墙件安装应符合下列规定:

1连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行,不得滞后安装;

2当单、双排脚手架施工操作层高出相邻连墙件以上二步时,应采取确保 脚手架稳定的临时拉结措施,直到上一层连墙件安装完毕后再根据情况拆除。

7.3.9脚手架剪刀撑与单、双排脚手架横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等 同步搭设,不得滞后安装。

7.3.10脚手架门洞搭设应符合本规范第6.5节的规定。

7.3.11扣件安装应符合下列规定:

1扣件规格应与钢管外径相同;

2螺栓拧紧扭力矩不应小于40N ∙ m,且不应大于65N ∙ m;

3在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直 角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;

4对接扣件开口应朝上或朝内;

5各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

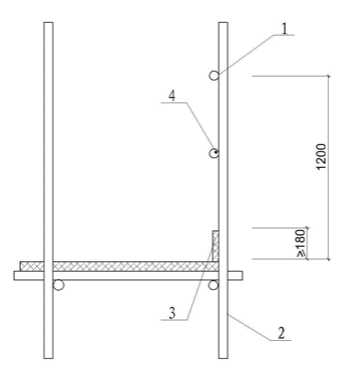

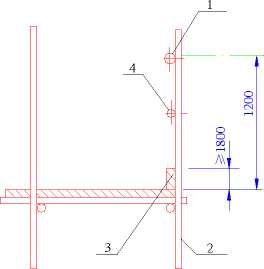

7.3.12作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定(图7.3.12):

1栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧;

2上栏杆上皮高度应为1.2m;

3挡脚板高度不应小于180mm;

4中栏杆应居中设置。

图7.3.12栏杆与挡脚板构造

1—上栏杆;2—外立杆;3—挡脚板;4—中栏杆

7.3.13脚手板的铺设应符合下列规定:

1脚手板应铺满、铺稳,离墙面的距离不应大于150mm;

2采用对接或搭接时均应符合本规范第6.2.3条的规定;脚手板探头应用直

径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上;

3在拐角、斜道平台口处的脚手板,应用镀锌钢丝固定在横向水平杆上, 防止滑动。

7.4拆除

7.4.1脚手架拆除应按专项方案施工,拆除前应做好下列准备工作:

1应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;

2应根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施,经审批 后方可实施;

3拆除前应对施工人员进行交底;

4应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

7.4.2单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架; 分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。

7.4.3当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位 置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。当单、双排脚手架采取分段、分立面 拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按本规范第6.4.4条、6.6.4条、6.6.5条的 有关规定设置连墙件和横向斜撑加固。

7.4.4架体拆除作业应设专人指挥,当有多人同时操作时,应明确分工、统一行 动,且应具有足够的操作面。

7.4.5卸料时各构配件严禁抛掷至地面;

7.4.6运至地面的构配件应按本规范的规定及时检查、整修与保养,并应按品种、 规格分别存放。

8检查与验收

8.1构配件检查与验收

8.1.1新钢管的检查应符合下列规定:

1应有产品质量合格证;

2应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T 228的有关规定,其质量应符合本规范第3.1.1条的规 定;

3钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、 压痕和深的划道;

4钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合本规范表8.1.8的规定;

5钢管应涂有防锈漆。

8.1.2旧钢管的检查应符合下列规定:

1表面锈蚀深度应符合本规范表8.1.8序号3的规定。锈蚀检查应每年一次。 检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样 检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用;

2钢管弯曲变形应符合本规范表8.1.8序号4的规定。

8.1.3扣件验收应符合下列规定:

1扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当 对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定 抽样检测;

2新、旧扣件均应进行防锈处理;

3扣件的技术要求应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的相 关规定。

8.1.4扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应 符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应逐个 挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。

8.1.5脚手板的检查应符合下列规定:

1冲压钢脚手板

1) 新脚手板应有产品质量合格证;

2) 尺寸偏差应符合本规范表8.1.8序号5的规定,且不得有裂纹、开焊与 硬弯;

3) 新、旧脚手板均应涂防锈漆;

4) 应有防滑措施。

2木脚手板、竹脚手板:

1) 木脚手板质量应符合本规范第3.3.3条的规定,宽度、厚度允许偏差应 符合国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2002第4.3.1 条表4.3.1第一项的规定。不得使用扭曲变形、劈裂、腐朽的脚手板;

2) 竹笆脚手板、竹串片脚手板的材料应符合本规范第3.3.4条的规定。

8.1.6悬挑脚手架用型钢的质量应符合本规范第3.5.1条的规定,并应符合现行 国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

8.1.7可调托撑的检查应符合下列规定:

1应有产品质量合格证,其质量应符合本规范第3.4节的规定;

2应有质量检验报告,可调托撑抗压承载力应符合本规范第5.1.7条的规 定;

3可调托撑支托板厚不应小于5毫米,变形不应大于1 mm;

4严禁使用有裂缝的支托板、螺母。

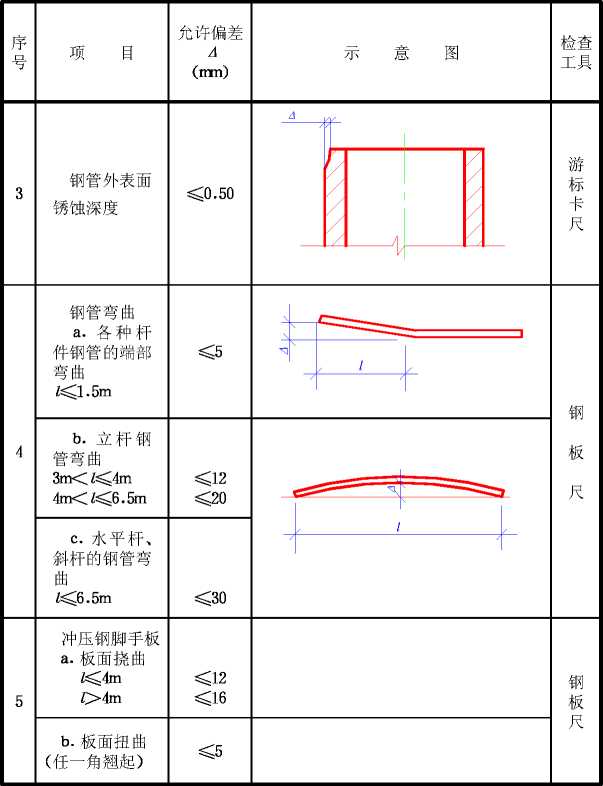

8.1.8构配件允许偏差应符合表8.1.8的规定。

表8.1.8构配件允许偏差

|

序号 |

项目 |

允许偏差 Δ (mm) |

示意图 |

检查工 具 |

|

1 |

焊接钢管尺寸(mm) 外径48.3 壁厚3.6 |

±0.5 ±0.36 |

游标卡 尺 | |

|

2 |

钢管两端面切斜偏差 |

1.70 |

2fl |

塞尺、 拐角尺 |

|

3 |

钢管外表面锈蚀深度 |

≤0.18 |

ɪ |

游标卡 尺 |

|

4 |

钢管弯曲 a.各种杆件钢管的端部弯曲 ∕≤1.5m |

≤5 |

钢板尺 | |

|

b.立杆钢管弯曲 3m<∕≤4m 4m<∕≤6.5m |

≤12 ≤20 | |||

|

c.水平杆、斜杆的钢管弯曲 ∕≤6.5m |

≤30 | |||

|

5 |

冲压钢脚手板 a.板面挠曲 l≤4m l>4m |

≤12 ≤16 |

钢板尺 | |

|

b.板面扭曲(任一角翘起) |

≤5 |

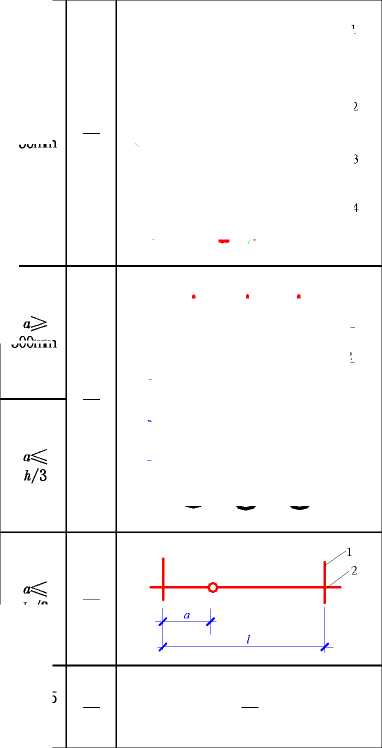

续表8.1.8

|

序号 |

项目 |

允许偏差A (mm) |

示意图 |

检查工具 |

|

6 |

可调托撑 支托板变 形 |

1.0 |

"F 玉 |

钢板尺 塞尺 |

8.2脚手架检查与验收

8.2.1脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:

1基础完工后及脚手架搭设前;

2作业层上施加荷载前;

3每搭设完6m~8m咼度后;

4达到设计高度后;

5遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;

6停用超过一个月。

8.2.2应根据下列技术文件进行脚手架检查、验收:

1本规范第8.2.3~8.2.5条的规定;

2专项施工方案及变更文件;

3技术交底文件。

4构配件质量检查表(附录D,表D)

8.2.3脚手架使用中,应定期检查下列要求内容:

1杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造应符合本规范和 专项施工方案的要求;

2地基应无积水,底座应无松动,立杆应无悬空;

3扣件螺栓应无松动;

4高度在24m以上的双排、满堂脚手架,其立杆的沉降与垂直度的偏差应 符合本规范表8.2.4项次1、2的规定;高度在20m以上的满堂支撑架,其立杆 的沉降与垂直度的偏差应符合本规范表8.2.4项次1、3的规定;

5安全防护措施应符合本规范要求;

6应无超载使用。

8.2.4脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法,应符合表8.2.4的规定。

表8.2.4脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法

|

项 次 |

项目 |

技术要求 |

允许偏差 Δ (mm) |

示意图 |

检查方法 与工具 | ||||

|

1 |

地 基 基 础 |

表面 |

坚实平整 |

— |

— |

观察 | |||

|

排水 |

不积水 | ||||||||

|

垫板 |

不晃动 | ||||||||

|

底座 |

不滑动 | ||||||||

|

不沉降 |

-10 | ||||||||

|

2 |

单 、 双 排 与 满 堂 脚 手 架 立 杆 垂 直 度 |

最后验收 立杆垂直 度 20~50m |

— |

±100 |

用经纬仪 或吊线和 卷尺 | ||||

|

下列脚手架允许水平偏差(mm) | |||||||||

|

搭设中检查偏差的 高度(m) |

总高度 | ||||||||

|

50m |

40m |

20m | |||||||

|

H=2 H=10 H=20 H=30 H=40 H=50 |

±7 ±20 ±40 ±60 ±80 ±100 |

±7 ±25 ±50 ±75 ±100 |

±7 ±50 ±100 | ||||||

|

中间档次用插入法。 | |||||||||

续表8.2.4

|

项 次 |

项目 |

技术要求 |

允许偏 差 Δ (mm) |

示意图 |

检查方 法 与工具 | |||

|

满 堂 支 撑 架 立 杆 垂 直 度 |

最后验收垂 直度 30m |

— |

— |

±90 | ||||

|

下列满堂支撑架允许水平偏差(mm) |

用经纬 仪或吊 线和卷 尺 | |||||||

|

搭设中检查偏差的 |

总高度 | |||||||

|

3 |

高度(m) |

30m | ||||||

|

H=2 H=10 H=20 H=30 |

±7 ±30 ±60 ±90 | |||||||

|

中间档次用插入法。 | ||||||||

|

4 |

单双 排、满 堂脚手 架间距 |

步距 纵距 横距 |

— — |

— — |

±20 ±50 ±20 |

— |

钢板尺 | |

|

5 |

满堂支 撑架 间距 |

步距 立杆间距 |

— — |

— — |

±20 ±30 |

— |

钢板尺 | |

续表8.2.4

|

项 次 |

项目 |

技术要求 |

允许偏 差 Δ (mm) |

示意图 |

检查方 法 与工具 | |||

|

6 |

纵向水 平杆高 差 |

一根杆的 两端 |

— |

±20 |

1__&_1__&_1_&__1 |

水平仪 或水平 尺 | ||

|

同跨内两 根纵向水 平杆高差 |

— |

±10 |

< 、2 | |||||

|

7 |

剪刀撑斜杆与地面 的倾角 |

45°〜 60 ° |

— |

角尺 | ||||

|

8 |

脚 手 板 外 伸 长 度 |

对接 |

α=130〜150mm l≤ 300mm |

— |

/W300 |

卷尺 | ||

|

搭接 |

α≥ 100mm l≥ 200mm |

— |

T a . |

卷尺 | ||||

续表8.2.4

|

项 次 |

项目 |

技术要 求 |

允许偏 差ʌ (mm) |

示意图 |

检查方 法 与工具 | |

|

10 |

扣件 安装 |

主节点处 各扣件中 心点相互 距离 |

α≤ 150mm |

— |

钢板尺 | |

|

同步立杆 上两个相 隔对接扣 件的高差 |

α≥ 500mm |

— |

{⅛Γ CDeDCL) |

钢卷尺 | ||

|

立杆上的 对接扣件 至主节点 的距离 |

α≤h∕3 | |||||

|

纵向水平 杆上的对 接扣件至 主节点的 距离 |

α≤lα∕3 |

— |

1 __ɔ___ʃ Ia _ |

钢卷尺 | ||

|

扣件螺栓 拧紧扭力 矩 |

40~65 N ∙ m |

— |

— |

扭力板 手 | ||

注:图中1—立杆;2—纵向水平杆;3—横向水平杆;4—剪刀撑;

8.2.5安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力板手检查,抽样方法应按随机分 布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准,应按表8.2.5的规定确定。不合格 的应重新拧紧至合格。

表8.2.5扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准

|

项次 |

检查项目 |

安装扣件数量 (个) |

抽检数量(个) |

允许的不合格 数 |

|

51~90 |

5 |

0 | ||

|

连接立杆与纵(横)向水平 |

91~150 |

8 |

1 | |

|

1 |

杆或剪刀撑的扣件;接长立 |

151~280 |

13 |

1 |

|

杆、纵向水平杆或剪刀撑的 |

281~500 |

20 |

2 | |

|

扣件 |

501~1200 |

32 |

3 | |

|

1201~3200 |

50 |

5 | ||

|

51~90 |

5 |

1 | ||

|

91~150 |

8 |

2 | ||

|

2 |

连接横向水平杆与纵向水 |

151~280 |

13 |

3 |

|

平杆的扣件(非主节点处) |

281~500 |

20 |

5 | |

|

501~1200 |

32 |

7 | ||

|

1201~3200 |

50 |

10 |

9安全管理

9.0.1扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架 子工应持证上岗。

9.0.2搭拆脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

9.0.3脚手架的构配件质量与搭设质量,应按本规范第8章的规定进行检查验 收,并应确认合格后使用。

9.0.4钢管上严禁打孔。

9.0.5作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆 风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁 拆除或移动架体上安全防护设施。

9.0.6满堂支撑架在使用过程中,应设有专人监护施工,当出现异常情况时,应 立即停止施工,并应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后,查明 原因、做出判断和处理。

9.0.7满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。

9.0.8当有六级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作 业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

9.0.9夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业。

9.0.10脚手架的安全检查与维护,应按本规范第8.2节的规定进行。

9.0.11脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10 米应用安全网封闭。

9.0.12单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭, 密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。

9.0.13在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

1主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;

2连墙件。

9.0.14当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,,必须

对脚手架采取加固措施

9.0.15满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中,应采取防倾覆的临时固定措施。

9.0.16临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

9.0.17在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看守。

9.0.18工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标 准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定执行。

9.0.19搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并应派专人看守,严禁非操 作人员入内。

附录A计算用表

A.0.1单、双排脚手架立杆承受的每米结构自重标准值,可按表A.0.1的规定取用。

表A.0.1单、双排脚手架立杆承受的每米结构自重标准值gk(kN∕m)

|

步距(m) |

脚手架类型 |

纵距(m) | ||||

|

1.2 |

1.5 |

1.8 |

2.0 |

2.1 | ||

|

1.20 |

单排 |

0.1642 |

0.1793 |

0.1945 |

0.2046 |

0.2097 |

|

双排 |

0.1538 |

0.1667 |

0.1796 |

0.1882 |

0.1925 | |

|

1.35 |

单排 |

0.1530 |

0.1670 |

0.1809 |

0.1903 |

0.1949 |

|

双排 |

0.1426 |

0.1543 |

0.1660 |

0.1739 |

0.1778 | |

|

1.50 |

单排 |

0.1440 |

0.1570 |

0.1701 |

0.1788 |

0.1831 |

|

双排 |

0.1336 |

0.1444 |

0.1552 |

0.1624 |

0.1660 | |

|

1.80 |

单排 |

0.1305 |

0.1422 |

0.1538 |

0.1615 |

0.1654 |

|

双排 |

0.1202 |

0.1295 |

0.1389 |

0.1451 |

0.1482 | |

|

2.00 |

单排 |

0.1238 |

0.1347 |

0.1456 |

0.1529 |

0.1565 |

|

双排 |

0.1134 |

0.1221 |

0.1307 |

0.1365 |

0.1394 | |

注:Φ48.3×3.6钢管,扣件自重按本规范附录A表A.0.4采用。表内中间值可按线性插入计算。

A.0.2满堂脚手架立杆承受的每米结构自重标准值,宜按表A.0.2取用。

表A.0.2满堂脚手架立杆承受的每米结构自重标准值gk(kN∕m)

|

步距h (m) |

横距lb (m) |

纵距la(m) | ||||||

|

0.6 |

0.9 |

1.0 |

1.2 |

1.3 |

1.35 |

1.5 | ||

|

0.6 |

0.4 |

0.1820 |

0.2086 |

0.2176 |

0.2353 |

0.2443 |

0.2487 |

0.2620 |

|

0.6 |

0.2002 |

0.2273 |

0.2362 |

0.2543 |

0.2633 |

0.2678 |

0.2813 | |

|

0.90 |

0.6 |

0.1563 |

0.1759 |

0.1825 |

0.1955 |

0.2020 |

0.2053 |

0.2151 |

|

0.9 |

0.1762 |

0.1961 |

0.2027 |

0.2160 |

0.2226 |

0.2260 |

0.2359 | |

|

1.0 |

0.1828 |

0.2028 |

0.2095 |

0.2226 |

0.2295 |

0.2328 |

0.2429 | |

|

1.2 |

0.1960 |

0.2162 |

0.2230 |

0.2365 |

0.2432 |

0.2466 |

0.2567 | |

|

1.05 |

0.9 |

0.1615 |

0.1792 |

0.1851 |

0.1970 |

0.2029 |

0.2059 |

0.2148 |

|

1.20 |

0.6 |

0.1344 |

0.1503 |

0.1556 |

0.1662 |

0.1715 |

0.1742 |

0.1821 |

|

0.9 |

0.1505 |

0.1666 |

0.1719 |

0.1827 |

0.1882 |

0.1908 |

0.1988 | |

|

1.0 |

0.1558 |

0.1720 |

0.1775 |

0.1883 |

0.1937 |

0.1964 |

0.2045 | |

|

1.2 |

0.1665 |

0.1829 |

0.1883 |

0.1993 |

0.2048 |

0.2075 |

0.2156 | |

|

1.3 |

0.1719 |

0.1883 |

0.1939 |

0.2049 |

0.2103 |

0.2130 |

0.2213 | |

|

1.35 |

0.9 |

0.1419 |

0.1568 |

0.1617 |

0.1717 |

0.1766 |

0.1791 |

0.1865 |

|

1.50 |

0.9 |

0.1350 |

0.1489 |

0.1535 |

0.1628 |

0.1674 |

0.1697 |

0.1766 |

|

1.0 |

0.1396 |

0.1536 |

0.1583 |

0.1675 |

0.1721 |

0.1745 |

0.1815 | |

|

1.2 |

0.1488 |

0.1629 |

0.1676 |

0.1770 |

0.1817 |

0.1840 |

0.1911 | |

|

1.3 |

0.1535 |

0.1676 |

0.1723 |

0.1817 |

0.1864 |

0.1887 |

0.1958 | |

|

1.6 |

0.9 |

0.1312 |

0.1445 |

0.1489 |

0.1578 |

0.1622 |

0.1645 |

0.1711 |

|

1.0 |

0.1356 |

0.1489 |

0.1534 |

0.1623 |

0.1668 |

0.1690 |

0.1757 | |

|

1.2 |

0.1445 |

0.1580 |

0.1624 |

0.1714 |

0.1759 |

0.1782 |

0.1849 | |

|

1.80 |

0.9 |

0.1248 |

0.1371 |

0.1413 |

0.1495 |

0.1536 |

0.1556 |

0.1618 |

|

1.0 |

0.1288 |

0.1413 |

0.1454 |

0.1537 |

0.1579 |

0.1599 |

0.1661 | |

|

1.2 |

0.1371 |

0.1496 |

0.1538 |

0.1621 |

0.1663 |

0.1683 |

0.1747 | |

A.0.3满堂支撑架立杆承受的每米结构自重标准值,宜按表A.0.3取用。

表A.0.3满堂支撑架立杆承受的每米结构自重标准值gk(kN∕m)

|

步距h(m) |

横距lb(m) |

纵距la(m) | |||||||

|

0.4 |

0.6 |

0.75 |

0.9 |

1.0 |

1.2 |

1.35 |

1.5 | ||

|

0.60 |

0.4 |

0.1691 |

0.1875 |

0.2012 |

0.2149 |

0.2241 |

0.2424 |

0.2562 |

0.2699 |

|

0.6 |

0.1877 |

0.2062 |

0.2201 |

0.2341 |

0.2433 |

0.2619 |

0.2758 |

0.2897 | |

|

0.75 |

0.2016 |

0.2203 |

0.2344 |

0.2484 |

0.2577 |

0.2765 |

0.2905 |

0.3045 | |

|

0.9 |

0.2155 |

0.2344 |

0.2486 |

0.2627 |

0.2722 |

0.2910 |

0.3052 |

0.3194 | |

|

1.0 |

0.2248 |

0.2438 |

0.2580 |

0.2723 |

0.2818 |

0.3008 |

0.3150 |

0.3292 | |

|

1.2 |

0.2434 |

0.2626 |

0.2770 |

0.2914 |

0.3010 |

0.3202 |

0.3346 |

0.3490 | |

|

0.75 |

0.6 |

0.1636 |

0.1791 |

0.1907 |

0.2024 |

0.2101 |

0.2256 |

0.2372 |

0.2488 |

|

0.90 |

0.4 |

0.1341 |

0.1474 |

0.1574 |

0.1674 |

0.1740 |

0.1874 |

0.1973 |

0.2073 |

|

0.6 |

0.1476 |

0.1610 |

0.1711 |

0.1812 |

0.1880 |

0.2014 |

0.2115 |

0.2216 | |

|

0.75 |

0.1577 |

0.1712 |

0.1814 |

0.1916 |

0.1984 |

0.2120 |

0.2221 |

0.2323 | |

|

0.9 |

0.1678 |

0.1815 |

0.1917 |

0.2020 |

0.2088 |

0.2225 |

0.2328 |

0.2430 | |

|

1.0 |

0.1745 |

0.1883 |

0.1986 |

0.2089 |

0.2158 |

0.2295 |

0.2398 |

0.2502 | |

|

1.2 |

0.1880 |

0.2019 |

0.2123 |

0.2227 |

0.2297 |

0.2436 |

0.2540 |

0.2644 | |

|

1.05 |

0.9 |

0.1541 |

0.1663 |

0.1755 |

0.1846 |

0.1907 |

0.2029 |

0.2121 |

0.2212 |

|

1.20 |

0.4 |

0.1166 |

0.1274 |

0.1355 |

0.1436 |

0.1490 |

0.1598 |

0.1679 |

0.1760 |

|

0.6 |

0.1275 |

0.1384 |

0.1466 |

0.1548 |

0.1603 |

0.1712 |

0.1794 |

0.1876 | |

|

0.75 |

0.1357 |

0.1467 |

0.1550 |

0.1632 |

0.1687 |

0.1797 |

0.1880 |

0.1962 | |

|

0.9 |

0.1439 |

0.1550 |

0.1633 |

0.1716 |

0.1771 |

0.1882 |

0.1965 |

0.2048 | |

|

1.0 |

0.1494 |

0.1605 |

0.1689 |

0.1772 |

0.1828 |

0.1939 |

0.2023 |

0.2106 | |

|

1.2 |

0.1603 |

0.1715 |

0.1800 |

0.1884 |

0.1940 |

0.2053 |

0.2137 |

0.2221 | |

|

1.35 |

0.9 |

0.1359 |

0.1462 |

0.1538 |

0.1615 |

0.1666 |

0.1768 |

0.1845 |

0.1921 |

|

1.50 |

0.4 |

0.1061 |

0.1154 |

0.1224 |

0.1293 |

0.1340 |

0.1433 |

0.1503 |

0.1572 |

|

0.6 |

0.1155 |

0.1249 |

0.1319 |

0.1390 |

0.1436 |

0.1530 |

0.1601 |

0.1671 | |

|

0.75 |

0.1225 |

0.1320 |

0.1391 |

0.1462 |

0.1509 |

0.1604 |

0.1674 |

0.1745 | |

|

0.9 |

0.1296 |

0.1391 |

0.1462 |

0.1534 |

0.1581 |

0.1677 |

0.1748 |

0.1819 | |

|

1.0 |

0.1343 |

0.1438 |

0.1510 |

0.1582 |

0.1630 |

0.1725 |

0.1797 |

0.1869 | |

|

1.2 |

0.1437 |

0.1533 |

0.1606 |

0.1678 |

0.1726 |

0.1823 |

0.1895 |

0.1968 | |

|

1.35 |

0.1507 |

0.1604 |

0.1677 |

0.1750 |

0.1799 |

0.1896 |

0.1969 |

0.2042 | |

|

1.80 |

0.4 |

0.0991 |

0.1074 |

0.1136 |

0.1198 |

0.1240 |

0.1323 |

0.1385 |

0.1447 |

|

0.6 |

0.1075 |

0.1158 |

0.1221 |

0.1284 |

0.1326 |

0.1409 |

0.1472 |

0.1535 | |

|

0.75 |

0.1137 |

0.1222 |

0.1285 |

0.1348 |

0.1390 |

0.1475 |

0.1538 |

0.1601 | |

|

0.9 |

0.1200 |

0.1285 |

0.1349 |

0.1412 |

0.1455 |

0.1540 |

0.1603 |

0.1667 | |

|

1.0 |

0.1242 |

0.1327 |

0.1391 |

0.1455 |

0.1498 |

0.1583 |

0.1647 |

0.1711 | |

|

1.2 |

0.1326 |

0.1412 |

0.1476 |

0.1541 |

0.1584 |

0.1670 |

0.1734 |

0.1799 | |

|

1.35 |

0.1389 |

0.1475 |

0.1540 |

0.1605 |

0.1648 |

0.1735 |

0.1800 |

0.1864 | |

|

1.5 |

0.1452 |

0.1539 |

0.1604 |

0.1669 |

0.1713 |

0.1800 |

0.1865 |

0.1930 | |

A.0.4常用构配件与材料、人员的自重,可按表A.0.4取用。

表A.0.4常用构配件与材料、人员的自重

|

_______名称_______ |

单位 |

_____自重_____ |

_____备注_____ |

|

扣件:直角扣件 旋转扣件 对接扣件________ |

N/个 |

13.2 14.6 __________184__________ |

— |

|

人_______________ |

N |

________800~850________ |

— |

|

灰浆车、砖车__________ |

kN/辆 |

________2.04~2.50________ |

— |

|

普通砖 240mm× 115mm× 53mm |

kN/m3 |

_________18~19_________ |

684 块/m3,湿 |

|

灰砂砖 |

kN/m3 |

_____________18____________ |

砂:石灰=92:8 |

|

瓷面砖 150mm × 150mm × 8mm |

kN/m3 |

____________17.8____________ |

______5556 块/m3_______ |

|

陶瓷锦砖(马赛克)δ =5mm |

kN/m3 |

___________0.12____________ |

— |

|

石灰砂浆、混合砂浆______ |

kN/m3 |

____________17____________ |

— |

|

水泥砂浆___________ |

kN/m3 |

__________20___________ |

— |

|

素混凝土___________ |

kN/ m3 |

________22~24_________ |

— |

|

加气混凝土__________ |

kN/块 |

__________5.5~7.5__________ |

— |

|

泡沫混凝土__________ |

kN/m3 |

_________4~6__________ |

— |

A.0.5敞开式单排、双排、满堂脚手架与满堂支撑架的挡风系数φ值,可按表A.0.5取用。

表A.0.5 敞开式单排、双排、满堂脚手架与满堂支撑架的挡风系数φ值

|

步距 (m) |

______________________________纵距(m)_______________________________ | ||||||||||

|

0.4 |

0.6 |

0.75 |

0.9 |

1.0 |

1.2 |

1.3 |

1.35 |

1.5 |

1.8 |

2.0 | |

|

0.6 |

0.260 |

0.212 |

0.193 |

0.180 |

0.173 |

0.164 |

0.160 |

0.158 |

0.154 |

0.148 |

0.144 |

|

0.75 |

0.241 |

0.192 |

0.173 |

0.161 |

0.154 |

0.144 |

0.141 |

0.139 |

0.135 |

0.128 |

0.125 |

|

0.90 |

0.228 |

0.180 |

0.161 |

0.148 |

0.141 |

0.132 |

0.128 |

0.126 |

0.122 |

0.115 |

0.112 |

|

1.05 |

0.219 |

0.171 |

0.151 |

0.138 |

0.132 |

0.122 |

0.119 |

0.117 |

0.113 |

0.106 |

0.103 |

|

1.20 |

0.212 |

0.164 |

0.144 |

0.132 |

0.125 |

0.115 |

0.112 |

0.110 |

0.106 |

0.099 |

0.096 |

|

1.35 |

0.207 |

0.158 |

0.139 |

0.126 |

0.120 |

0.110 |

0.106 |

0.105 |

0.100 |

0.094 |

0.091 |

|

1.50 |

0.202 |

0.154 |

0.135 |

0.122 |

0.115 |

0.106 |

0.102 |

0.100 |

0.096 |

0.090 |

0.086 |

|

1.6 |

0.200 |

0.152 |

0.132 |

0.119 |

0.113 |

0.103 |

0.100 |

0.098 |

0.094 |

0.087 |

0.084 |

|

1.80 |

0.1959 |

0.148 |

0.128 |

0.115 |

0.109 |

0.099 |

0.096 |

0.094 |

0.090 |

0.083 |

0.080 |

|

2.0 |

0.1927 |

0.144 |

0.125 |

0.112 |

0.106 |

0.096 |

0.092 |

0.091 |

0.086 |

0.080 |

0.077 |

注:1、Φ48.3×3.6 钢管。

A.0.6轴心受压构件的稳定系数仞(Q235钢)应符合表A.0.6的规定。

表A.0.6 轴心受压构件的稳定系数仞(Q235钢)

|

Λ |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

0 |

1.000 |

0.997 |

0.995 |

0.992 |

0.989 |

0.987 |

0.984 |

0.981 |

0.979 |

0.976 |

|

10 |

0.974 |

0.971 |

0.968 |

0.966 |

0.963 |

0.960 |

0.958 |

0.955 |

0.952 |

0.949 |

|

20 |

0.947 |

0.944 |

0.941 |

0.938 |

0.936 |

0.933 |

0.930 |

0.927 |

0.924 |

0.921 |

|

30 |

0.918 |

0.915 |

0.912 |

0.909 |

0.906 |

0.903 |

0.899 |

0.896 |

0.893 |

0.889 |

|

40 |

0.886 |

0.882 |

0.879 |

0.875 |

0.872 |

0.868 |

0.864 |

0.861 |

0.858 |

0.855 |

|

50 |

0.852 |

0.849 |

0.846 |

0.843 |

0.839 |

0.836 |

0.832 |

0.829 |

0.825 |

0.822 |

|

60 |

0.818 |

0.814 |

0.810 |

0.806 |

0.802 |

0.797 |

0.793 |

0.789 |

0.784 |

0.779 |

|

70 |

0.775 |

0.770 |

0.765 |

0.760 |

0.755 |

0.750 |

0.744 |

0.739 |

0.733 |

0.728 |

|

80 |

0.722 |

0.716 |

0.710 |

0.704 |

0.698 |

0.692 |

0.686 |

0.680 |

0.673 |

0.667 |

|

90 |

0.661 |

0.654 |

0.648 |

0.641 |

0.634 |

0.626 |

0.618 |

0.611 |

0.603 |

0.595 |

|

100 |

0.588 |

0.580 |

0.573 |

0.566 |

0.558 |

0.551 |

0.544 |

0.537 |

0.530 |

0.523 |

|

110 |

0.516 |

0.509 |

0.502 |

0.496 |

0.489 |

0.483 |

0.476 |

0.470 |

0.464 |

0.458 |

|

120 |

0.452 |

0.446 |

0.440 |

0.434 |

0.428 |

0.423 |

0.417 |

0.412 |

0.406 |

0.401 |

|

130 |

0.396 |

0.391 |

0.386 |

0.381 |

0.376 |

0.371 |

0.367 |

0.362 |

0.357 |

0.353 |

|

140 |

0.349 |

0.344 |

0.340 |

0.336 |

0.332 |

0.328 |

0.324 |

0.320 |

0.316 |

0.312 |

|

150 |

0.308 |

0.305 |

0.301 |

0.298 |

0.294 |

0.291 |

0.287 |

0.284 |

0.281 |

0.277 |

|

160 |

0.274 |

0.271 |

0.268 |

0.265 |

0.262 |

0.259 |

0.256 |

0.253 |

0.251 |

0.248 |

|

170 |

0.245 |

0.243 |

0.240 |

0.237 |

0.235 |

0.232 |

0.230 |

0.227 |

0.225 |

0.223 |

|

180 |

0.220 |

0.218 |

0.216 |

0.214 |

0.211 |

0.209 |

0.207 |

0.205 |

0.203 |

0.201 |

|

190 |

0.199 |

0.197 |

0.195 |

0.193 |

0.191 |

0.189 |

0.188 |

0.186 |

0.184 |

0.182 |

|

200 |

0.180 |

0.179 |

0.177 |

0.175 |

0.174 |

0.172 |

0.171 |

0.169 |

0.167 |

0.166 |

|

210 |

0.164 |

0.163 |

0.161 |

0.160 |

0.159 |

0.157 |

0.156 |

0.154 |

0.153 |

0.152 |

|

220 |

0.150 |

0.149 |

0.148 |

0.146 |

0.145 |

0.144 |

0.143 |

0.141 |

0.140 |

0.139 |

|

230 |

0.138 |

0.137 |

0.136 |

0.135 |

0.133 |

0.132 |

0.131 |

0.130 |

0.129 |

0.128 |

|

240 |

0.127 |

0.126 |

0.125 |

0.124 |

0.123 |

0.122 |

0.121 |

0.120 |

0.119 |

0.118 |

|

250 |

0.117 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

. 7320

汪:当 λ>250 时,Φ=——。

附录B钢管截面几何特性

B.0.1脚手架钢管截面几何特性应符合表B.0.1的规定。

表B.0.1钢管截面几何特性

|

外径 Φ, d |

壁厚t |

截面积 A (cm2) |

惯性矩 I (cm4) |

截面模量 W (Cm3) |

回转半径 i (Cm) |

每米长质量 (kg/m) |

|

(mm) | ||||||

|

48.3 |

3.6 |

5.06 |

12.71 |

5.26 |

1.59 |

3.97 |

附录C满堂脚手架与满堂支撑架立杆计算长度系数μ

表C - 1满堂脚手架立杆计算长度系数

|

________________________立杆间距(m)________________________ | ||||

|

步距 (m) |

_______1.3×1.3_______ |

_______1.2×1.2_______ |

1.0×1.0 |

0.9×0.9 |

|

高宽比不大于2 |

高宽比不大于2 |

高宽比不大于2 |

高宽比不大于2 | |

|

最少跨数4______ |

最少跨数4_______ |

最少跨数4_____ |

最少跨数5 | |

|

1.8 |

— |

_________2.176_________ |

_______2.079_______ |

2.017 |

|

1.5 |

2.569 |

2.505 |

2.377 |

2.335 |

|

1.2 |

3.011 |

2.971 |

2.825 |

2.758 |

|

0.9 |

— |

— |

3.571 |

3.482 |

注:1、步距两级之间计算长度系数按线性插入值;

2、立杆间距两级之间,纵向间距与横向间距不同时,计算长度系数按较大间距对应的计算长度

系数取值。立杆间距两级之间值,计算长度系数取两级对应的较大的〃值。要求高宽比相同。

3、高宽比超过表中规定时,应按本规范6.8.6条执行。

表C-2满堂支撑架(剪刀撑设置普通型)立杆计算长度系数〃 1

|

步距 (m ) |

________________________立杆间距(m)_________________________ | |||||||||||

|

1.2×1.2 |

1.0×1.0 |

0.9×0.9 |

0.75×0.75 |

0.6×0.6 |

0.4×0.4 | |||||||

|

高宽比 不大于2 |

高宽比 不大于2 |

高宽比 不大于2 |

高宽比 不大于2 |

高宽比 不大于2.5 |

高宽比 不大于2.5 | |||||||

|

最少跨数4 |

最少跨数4 |

最少跨数5 |

最少跨数5 |

最少跨数5 |

最少跨数8 | |||||||

|

a=0.5 (m) |

a=0.2 (m) |

a=0.5 (m) |

a=0.2 (m) |

a=0.5 (m) |

a=0.2 (m) |

a=0.5 (m) |

a=0.2 (m) |

a=0.5 (m) |

a=0.2 (m) |

a=0.5 (m) |

a=0.2 (m) | |

|

1.8 |

— |

— |

1.165 |

1.432 |

1.131 |

1.388 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

1.5 |

1.298 |

1.649 |

1.241 |

1.574 |

1.215 |

1.540 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

1.2 |

1.403 |

1.869 |

1.352 |

1.799 |

1.301 |

1.719 |

1.257 |

1.669 |

— |

— |

— |

— |

|

0.9 |

— |

— |

1.532 |

2.153 |

1.473 |

2.066 |

1.422 |

2.005 |

1.599 |

2.251 |

— |

— |

|

0.6 |

— |

— |

— |

— |

1.699 |

2.622 |

1.629 |

2.526 |

1.839 |

2.846 |

1.839 |

2.846 |

注:1、同表C-1 1、2、注。

2、 立杆间距0.9×0.6 m计算长度系数,同立杆间距0.75×0.75m计算长度系数,高宽比不变,最

小宽度4.2m。

3、 高宽比超过表中规定时,应按本规范6.9.7条执行。

表C -3满堂支撑架(剪刀撑设置加强型)立杆计算长度系数〃 1

|

步距 (m) |

立杆间距(m) | |||||||||||

|

1.2×1.2 |

1.0×1.0 |

0.9×0.9 |

0.75×0.75 |

0.6×0.6 |

0.4×0.4 | |||||||

|

高宽比不大于 2 |

高宽比不大于 2 |

高宽比不大于 2 |

高宽比不大于 2 |

高宽比不大于 2.5 |

高宽比不大于 2.5 | |||||||

|

最少跨数4 |

最少跨数4 |

最少跨数5 |

最少跨数5 |

最少跨数5 |

最少跨数8 ' | |||||||

|

a=0.5 (m) |

a=0.2 (m) |

a=0.5 (m) |

a=0.2 (m) |

a=0.5 (m) |

a=0.2 (m) |

a=0.5 (m) |

a=0.2 (m) |

a=0.5 (m) |

a=0.2 (m) |

a=0.5 (m) |

a=0.2 (m) | |

|

1.8 |

1.099 |

1.355 |

1.059 |

1.305 |

1.031 |

1.269 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

1.5 |

1.174 |

1.494 |

1.123 |

1.427 |

1.091 |

1.386 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

1.2 |

1.269 |

1.685 |

1.233 |

1.636 |

1.204 |

1.596 |

1.168 |

1.546 |

— |

— |

— |

— |

|

0.9 |

— |

— |

1.377 |

1.940 |

1.352 |

1.903 |

1.285 |

1.806 |

1.294 |

1.818 |

— |

— |

|

0.6 |

— |

— |

— |

— |

1.556 |

2.395 |

1.477 |

2.284 |

1.497 |

2.300 |

1.497 |

2.300 |

注:同表C-2注。

表C-4满堂支撑架(剪刀撑设置普通型)立杆计算长度系数〃2

|

止 步 距 |

立杆间距 | |||||

|

1.2×1.2 |

1.0×1.0 |

0.9×0.9 |

0.75×0.75 |

0.6×0.6 |

0.4×0.4 | |

|

高宽比不大 于2 |

高宽比不大 于2 |

高宽比不大 于2 |

高宽比不大 于2 |

高宽比不大于 2.5 |

高宽比不大于 2.5 | |

|

最少跨数4 |

最少跨数4 |

最少跨数5 |

最少跨数5 |

最少跨数5 |

最少跨数8 | |

|

1.8 |

— |

1.750 |

1.697 |

— |

— |

— |

|

1.5 |

2.089 |

1.993 |

1.951 |

— |

— |

— |

|

1.2 |

2.492 |

2.399 |

2.292 |

2.225 |

— |

— |

|

0.9 |

— |

3.109 |

2.985 |

2.896 |

3.251 |

— |

|

0.6 |

— |

— |

4.371 |

4.211 |

4.744 |

4.744 |

注:同表C-2注。

表C -5满堂支撑架(剪刀撑设置加强型)立杆计算长度系数〃2

|

立杆间距 | ||||||

|

步 距 |

1.2×1.2 |

1.0×1.0 |

0.9×0.9 |

0.75×0.75 |

0.6×0.6 |

0.4×0.4 |

|

高宽比不大于 2 |

高宽比不大于 2 |

高宽比不大于 2 |

高宽比不大于 2 |

高宽比不大于 2.5 |

高宽比不大于 2.5 | |

|

最少跨数4 |

最少跨数4 |

最少跨数5 |

最少跨数5 |

最少跨数5 |

最少跨数8 | |

|

1.8 |

1.656 |

1.595 |

1.551 |

— |

— |

— |

|

1.5 |

1.893 |

1.808 |

1.755 |

— |

— |

— |

|

1.2 |

2.247 |

2.181 |

2.128 |

2.062 |

— |

— |

|

0.9 |

— |

2.802 |

2.749 |

2.608 |

2.626 |

— |

|

0.6 |

— |

— |

3.991 |

3.806 |

3.833 |

3.833 |

注:同表C-2注。

附录D构配件质量检查表

表D构配件质量检查表

|

项目 |

要求 |

抽检数量 |

检查方法 |

|

钢管 |

应有产品质量合格证、质量检验报告 |

750根为一批, 每批抽取1根 |

检查资料 |

|

钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、 毛刺、压痕、深的划道及严重锈蚀等缺陷,严禁打孔;钢管使 用前必须涂刷防锈漆____________________ |

全数 |

目测 | |

|

钢管外径及 壁厚 |

外径48.3mm,允许偏差土0.5並; 壁厚3.6並,允许偏差±0.36,最小壁厚3.24mm |

3% |

游标卡尺 测量 |

|

扣件 |

应有生产许可证、质量检测报告、产品质量合格证、复试报告 |

《钢管脚手架扣 件》规定_____ |

检查资料 |

|

不允许有裂缝、变形、螺栓滑丝;扣件与钢管接触部位不应有氧 化皮;活动部位应能灵活转动,旋转扣件两旋转面间隙应小于1 mm;扣件表面应进行防锈处理_________________ |

全数 |

目测 | |

|

扣件螺栓拧 紧扭力矩 |

扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N ∙ m,且不应大于65 N∙m. |

按8.2.5条 |

扭力扳手 |

|

可调托撑 |

可调托撑抗压承载力设计值不应小于40 kN。应有产品质量合格 证、质量检验报告_______________________ |

3‰ |

检查资料 |

|

可调托撑螺杆外径不得小于36mm,可调托撑螺杆与螺母旋合长 度不得少于5扣,螺母厚度不小于30並。插入立杆内的长度不 得小于150mm。支托板厚不小于5並,变形不大于1並。螺杆 与支托板焊接要牢固,焊缝高度不小于6並__________ |

3% |

游标卡尺、 钢板尺测 量 | |

|

支托板、螺母有裂缝的严禁使用_______________ |

全数_____ |

目测 | |

|

脚手板 |

新冲压钢脚手板应有产品质量合格证____________ |

检查资料 | |

|

冲压钢脚手板板面挠曲≤12並(l≤4m)或≤16並(l>4m);板 面扭曲≤5並(任一角翘起)___________________ |

3% |

钢板尺 | |

|

不得有裂纹、开焊与硬弯;新、旧脚手板均应涂防锈漆 |

全数 |

目测 | |

|

木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005 中IIa级材质的规定。扭曲变形、劈裂、腐朽的脚手板不得使用 |

全数 |

目测 | |

|

木脚手板的宽度不宜小于200mm,厚度不应小于50mm; 板厚允许偏差-2並_______________________ |

3% |

钢板尺 | |

|

竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板 |

全数 |

目测 | |

|

竹串片脚手板宜采用螺栓将并列的竹片串连而成。螺栓直径宜为 3並〜10並,螺栓间距宜为500並〜600並,螺栓离板端宜为200 並〜250並,板宽250並,板长2000並、2500並、3000並 |

3% |

钢板尺 |

本规范用词说明

1为了便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执 行”。

引用标准名录

|

1 |

《木结构设计规范》 |

GB50005 |

|

2 |

《建筑地基基础设计规范》 |

GB50007 |

|

3 |

《建筑结构荷载规范》 |

GB50009 |

|

4 |

《混凝土结构设计规范》 |

GB50010 |

|

5 |

《钢结构设计规范》 |

GB50017 |

|

6 |

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 |

GB 50202 |

|

7 |

《钢结构工程施工质量验收规范》 |

GB 50205 |

|

8 |

《木结构工程施工质量验收规范》 |

GB 50206 |

|

9 |

《金属材料室温拉伸试验方法》 |

GB/T 228 |

|

10 |

《碳素结构钢》 |

GB/T700 |

|

11 |

《低压流体输送用焊接钢管》 |

GB/T3091 |

|

12 |

《梯型螺纹》 |

GB/T 5796.2、GB/T 5796.3 |

|

13 |

《直缝电焊钢管》 |

GB/T13793 |

|

14 |

《钢管脚手架扣件》 |

GB15831 |

|

15 |

《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》 |

GB1499.1 |

|

16 |

《低合金高强度结构钢》 |

GB/T1591 |

|

17 |

《施工现场临时用电安全技术规范》 |

JGJ 46 |

|

18 |

《建筑施工模板安全技术规范》 |

JGJ162 |

|

19 |

《建筑施工木脚手架安全技术规范》 |

JGJ 164 |

中华人民共和国行业标准

建筑施工扣件式钢管脚手架 安全技术规范

JGJ 130—2011

条文说明

修订说明

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011),经住房和城乡建设部2011 年××月××日第××号公告批准发布。

本规范是在《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的基础上修订而 成,上一版的主编单位是中国建筑科学研究院、哈尔滨工业大学,参编单位是北京市建筑工 程总公司第一建筑工程公司、天津大学、河北省建筑科学研究院、青岛建筑工程学院、黑龙 江省第一建筑工程公司,主要起草人员是袁必勤、徐崇宝等。本次修订的主要技术内容是: 1、总则;2、术语、符号;3、构配件;4、荷载;5、设计计算;6、构造要求;7、施工;8、 检查与验收;9、安全管理。

本规范修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国扣件式钢管脚手架设计 和施工实践经验,同时参考了英国等经济发达国家的同类标准,通过多项真型满堂脚手架与 满堂支撑架整体稳定试验与支撑架主要传力构件的破坏试验,多组扣件节点半刚性试验,取 得了满堂脚手架及满堂支撑架在不同工况下的临界荷载等技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能够正确理解和执 行条文规定,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本 规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着 重对强制性条文的强制理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力, 仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1总则

1.0.1本条是扣件式钢管脚手架设计、施工时必须遵循的原则。

1.0.2本条明确指出本规范适用范围,与原规范相比,增加了满堂脚手架与满堂支撑架、型 钢悬挑脚手架等内容。通过大量真型满堂脚手架与满堂支撑架支架整体稳定试验,对满堂脚 手架与满堂支撑架部分增加较多内容。

1.0.3这是针对目前施工现场脚手架设计与施工中存在的问题而作的规定,旨在确保脚手架 工程做到经济合理、安全可靠,最大限度地防止伤亡事故的发生。应当注意,施工、监理审 核方案时,对专项方案的设计计算内容必须认真审核。设计计算条件与脚手架实际工况条件 应相符。

1.0.4关于引用标准的说明:

我国扣件式钢管脚手架使用的钢管绝大部分是焊接钢管,属冷弯薄壁型钢材,其材料设 计强度f值与轴心受压构件的稳定系数⑦值,应引用现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术 规范》GB 50018。在其它情况采用热轧无缝钢管时,则应引用现行国家标准《钢结构设计规 范》GB50017o

2术语和符号

2.1 术语

本节术语所述脚手架各杆件的位置,示于图1。

图1 双排扣件式钢管脚手架各杆件位置

1—夕卜立杆;2—内立杆;3—横向水平杆;4—纵向水平杆;5—栏杆;6—挡脚板;

7—直角扣件;8—旋转扣件;9—连墙杆;10—横向斜撑;11—主立杆;12—畐U立杆;

13一抛撑;14一剪刀撑;15一垫板;16一纵向扫地杆;17一横向扫地杆

2.2符号

本规范的符号采用现行国家标准《工程结构设计基本术语和通用符号》GBJ 132的规定。

3构配件

3.1钢 管

3.1.1本条规定的说明:

1试验表明,脚手架的承载能力由稳定条件控制,失稳时的临界应力一般低于100N/ mm2,采用高强度钢材不能充分发挥其强度,采用现行国家标准《碳素结构钢》中Q235A级钢 比较经济合理;

2经几十年工程实践证明,采用电焊钢管能满足使用要求,成本比无缝钢管低。为此, 在德国、英国的同类标准中也均采用。

3.1.2本条规定的说明:

1根据现行规范《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2008第4.1.1条、4丄2条,《直 缝电焊钢管》GB/T13793-2008第5.1.1条、5.1.2条,《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T 21835-2008第4节规定:钢管宜采用側8.3×3.6的规格。欧洲标准EN12811-1:2003也规定, 脚手架用管,公称外径为48.3mm。

2限制钢管的长度与重量是为确保施工安全,运输方便,一般情况下,单、双排脚手架 横向水平杆最大长度不超过2.2m,其它杆最大长度不超过6.5m。

3.2扣 件

3.2.1根据现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831规定:扣件铸件的材料采用可锻铸铁 或铸钢。扣件按结构形式分直角扣件、旋转扣件、对接扣件,直角扣件是用于垂直交叉杆件 间连接的扣件;旋转扣件是用于平行或斜交杆件间连接的扣件;对接扣件是用于杆件对接连 接的扣件。

现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831规定:本标准适用于建筑工程中钢管公称外径 为48.3mm的脚手架、井架、模板支撑等使用的由可锻铸铁或铸钢制造的扣件,也适用于市 政、水利、化工、冶金、煤炭和船舶等工程使用的扣件。

3.2.2本条的规定旨在确保质量,因为我国目前各生产厂的扣件螺栓所采用的材质差异较大。 检查表明,当螺栓扭力矩达70N∙m时,大部分螺栓已滑丝不能使用。螺栓、垫圈为扣件的 紧固件,在螺栓拧紧扭力矩达65N∙m时,扣件本体、螺栓、垫圈均不得发生破坏。

3.3脚手板

3.3.1本条规定旨在便于现场搬运和使用安全。

3.4可调托撑

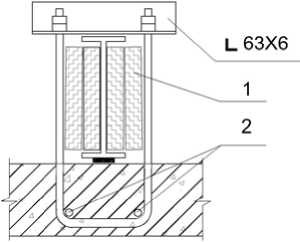

3.4.1、3.4.2对可调托撑的规定是由可调托撑破坏试验确定的。

可调托撑是满堂支撑架直接传递荷载的主要构件,大量可调托撑试验证明:可调托撑支 托板截面尺寸、支托板弯曲变形程度、螺杆与支托板焊接质量、螺杆外径等影响可调托撑的 临界荷载,最终影响满堂支撑架临界荷载。

可调托撑抗压性能试验(图2):

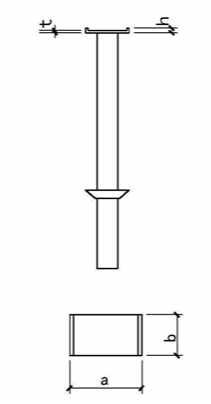

以匀速加荷。当F为50kN时,可调托撑不得破坏。下面为试验简图(图2)

图2可调托撑试验简图

1、主梁2、可调托撑3、钢管制底座4、钢管

图3可调托撑构造图

1支托板厚度不小于t=5毫米;2支托板侧翼高h;

3支托板侧翼外皮距离a; 4支托板长b;

3.4.3可调托撑抗压性能试验结论,支托板厚度t为5.0mm,破坏荷载不小于5 0kN, 5 0kN 除以系数1.25为40 kN。定为可调托撑抗压承载力设计值,保证可调托撑不发生破坏。

4.1荷载分类

4.1.1本条采用的永久荷载(恒荷载)和可变荷载(活荷载)分类是根据现行国家标准《建筑结 构荷载规范》GB50009确定的。

在进行脚手架设计时,应根据施工要求,在脚手架专项方案中明确规定构配件的设置数 量,且在施工过程中不能随意增加。脚手板粘积的建筑砂浆等引起的增重是不利于安全的因 素,已在脚手架的设计安全度中统一考虑。

4.1.2对于满堂支撑架的构、配件自重包括可调托撑上主梁、次梁、主次梁上支撑板等自重, 根据施工荷载情况,主梁、次梁有木质的,也有型钢的,支撑板有木质的或钢材的。在钢结 构安装过程中,如果存在大型钢构件,就要通过承载力较大的分配梁将荷载传递到满堂支撑 架上,所以这类构、配件自重应按实际计算。

4.1.3用于钢结构安装的满堂支撑架顶部施工层可能有大型钢构件,产生的施工荷载较大, 应根据实际情况确定;在施工中,由于施工行为产生的偶然增大的荷载效应,也应根据实际 情况考虑确定。

4.2荷载标准值

4.2.1对脚手架恒荷载的取值,说明如下:

1对附录A表A.0. 1的说明

立杆承受的每米结构自重标准值的计算条件如下:

1) 构配件取值:

每个扣件自重是按抽样408个的平均值加两倍标准差求得:

直角扣件:按每个主节点处二个,每个自重:13.2N/个;

旋转扣件:按剪刀撑每个扣接点一个,每个自重:14.6N/个;

对接扣件:按每6.5m长的钢管一个,每个自重:18.4N/个;

横向水平杆每个主节点一根,取2.2m长;

钢管尺寸:⑦48.3X3.6mm,每米自重:39.7N∕mo

2) 计算图形见图4。

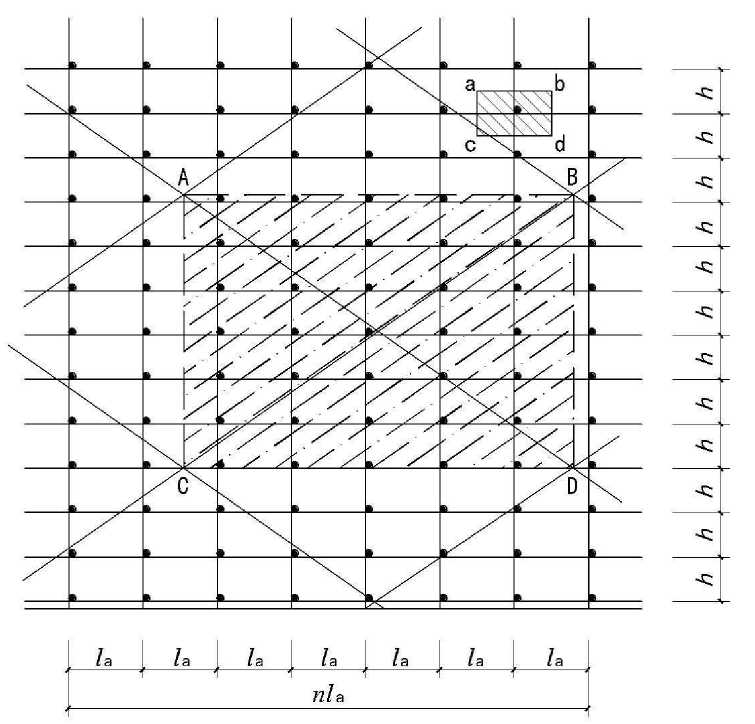

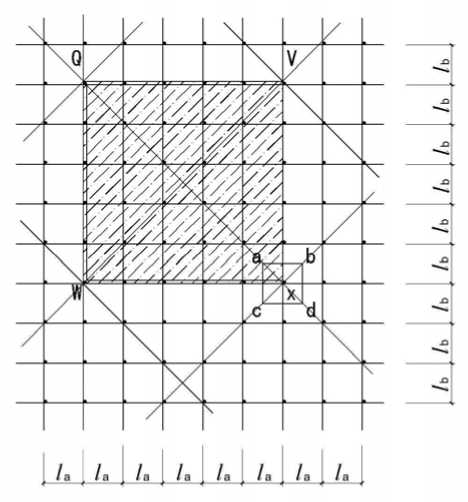

由于单排脚手架立杆的构造与双排的外立杆相同,故立杆承受的每米结构自重标准值可 按双排的外立杆等值采用。

图4立杆承受的每米结构自重标准值计算图

为简化计算,双排脚手架立杆承受的每米结构自重标准值是采用内、外立杆的平均值。

由钢管外径或壁厚偏差引起钢管截面尺寸小于Φ48.3×3.6 mm,脚手架立杆承受的每米结 构自重标准值,也可按附录A表A.0.1取值计算,计算结果偏安全,步距、纵距中间值可按 线性插入计算。

2对附录A表A.0.2、A.0.3的说明,计算图形见图5

按第六章满堂脚手架与满堂支撑架纵向剪刀撑、水平剪刀撑设置要求计算,一个计算单 元(一个纵距、一个横距)计入纵向剪刀撑、水平剪刀撑。

图5立杆承受的每米结构自重标准值计算图(平面图)

钢管截面尺寸小于Φ48.3×3.6 mm,脚手架立杆承受的每米结构自重标准值,也可按附录 A表A.0.2、A.0.3取值计算,计算结果偏安全,步距、纵距、横距中间值可按线性插入计算。

3对表4.2.1—1的说明

脚手板的自重,按分别抽样12—50块的平均值加两倍标准差求得。增加竹笆脚手板自重 标准值。

对表4.2.1-2的说明

根据本规范7.3.12条栏杆与挡脚板构造图,每米栏杆含两根短管,直角扣件按2个计, 挡脚板挡板高按0.18米计。

栏杆、挡脚板自重标准值:

栏杆、冲压钢脚手板挡板 0.3×0.18+0.0397×1×2+0.0132×2=0.1598 kN/m =0.16 kN/m 栏杆、竹串片脚手板挡板 0.35×0.18+0.0397× 1 ×2+0.0132×2=0.1688kN∕m =0.17 kN/m 栏杆、木脚手板挡板 0.35×0.18+0.0397× 1×2+0.0132×2=0.1688kN∕m =0.17 kN/m

如果每米栏杆与挡脚板与以上计算条件不同,按实际计算。

对表4.2.1-3的说明

根据工程实际,考虑最不利荷载情况下的主梁、次梁及支撑板的实际布置进行计算;木 质主梁根据立杆间距不同按截面100 m×100 mm〜160 m×160 mm考虑,木质次梁按截面50 mm×100mm〜100mm×100mm考虑,间距按200 mm计。支撑板按木脚手板荷载计。分别按不同 立杆间距计算取较大值。型钢主梁按H100×100×6×8考虑、型钢次梁按10号工字钢考虑。

木脚手板自重标准值取0.35 kN/m2。型钢主梁、次梁及支撑板自重,超过以上值时,按实际

计算。如大型钢构件的分配梁。

4.2.2本条规定的施工均布活荷载标准值,符合我国长期使用的实际情况,也与国外同类标

准吻合。如欧洲标准EN12811-1:2003规定的荷载系列为0.75、1.5、2.0、3.0kN∕m2。增加轻 型钢结构及空间网格结构脚手架、普通钢结构脚手架施工均布活荷载标准值。

4.2.3当有多层交叉作业时,同一跨距内各操作层施工均布荷载标准值总和不得超过5.0 kN/

ml与国外同类标准相当。

4.2.4永久荷载与不含风荷载的可变荷载标准值总和4.2kN∕mL为表4.2.1-3中(主梁、次梁

及支撑板自重标准值)最大值1.2 kN/m与表4.2.2中(施工均布活荷载标准值)最大值3 kN/

m^之和。

钢结构施工一般情况下,施工均布活荷载标准值不超过3 kN/m2,恒载与施工活荷载标准

值之和不大于4.2kN∕m'对于有大型钢构件(或大型混凝土构件)、大型设备的荷载,或产 生较大集中荷载的情况,施工均布活荷载标准值超过3 kN/m2,恒载与施工活荷载标准值之和

大于4.2kN∕m的情况,满堂支撑架上荷载必须按实际计算。本条是对满堂支撑架给出的荷载, 即:活荷载=作业层上的人员及设备荷载+结构构件(含大型钢构件、混凝土构件等)、大型 设备的荷载。

4.2.5对风荷载的规定说明如下:

1现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009规定的风荷载标准值中,还应乘以风振

系数e,以考虑风压脉动对高层结构的影响。考虑到脚手架附着在主体结构上,故取βz=1∙0;

2脚手架使用期较短,一般为2〜5年,遇到强劲风的概率相对要小得多;所以基本风压

W0值,按《建筑结构荷载规范》GB50009附表D.4取重现期n=10年对应的风压。取消基本风

压W0值乘以0.7修正系数。

4.2.6脚手架的风荷载体型系数〃,主要按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的

规定。

对附录A表A.0.5的说明:

敞开式单排、双排、满堂扣件式钢管脚手架与支撑架的挡风系数是由下式计算确定:

φ= 12A

la • h 式中:1.2——节点面积增大系数;

An---一步一纵距(跨)内钢管的总挡风面积An=(Za+h+0.325lah)d;

la —立杆纵距(m);

h---步距(m);

0.325——脚手架立面每平米内剪刀撑的平均长度;

d—钢管外径(m)。

4.2.7密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数⑦可取不小于0.8,是根据密目式安全立网网 目密度不小于2000目/100 m 2计算而得。《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ166-2008 (2006年版)第4.3.2条第一款规定:宻目式安全立网挡风系数可取0.8

4.3荷载效应组合

4.3.1表4.3.1中可变荷载组合系数原规范为0.85,现根据《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (2006年版)第3.2.4条第一款的规定改为0.9。主要原因如下:

脚手架立杆稳定性计算部位一般取底层,立杆自重产生的轴压应力虽脚手架增高而增大, 较高的单、双脚手架立杆的稳定性由永久荷载(主要是脚手架自重)效应控制,根据《建筑 结构荷载规范》GB50009-2001 (2006年版)第3.2.4条第二款的规定,由永久荷载效应控制 的组合:

S=YGSGk+∑ Y0iΨciSQik,永久荷载的分项系数应取1.35。为简化计算,基本组合采用 由可变荷载效应控制的组合:

S= YGSGk+0. 9∑Y QiSQik ,永久荷载的分项系数应取1.2 ,但原规范的考虑脚手架工作条 件的结构抗力调整系数值不变(1.333),可变荷载组合系数由0.85改为0.9后与原规范比偏安 全。

本条明确规定了脚手架的荷载效应组合,但未考虑偶然荷载,这是由于在本规范第9章中, 已规定不容许撞击力等作用于架体,故本条不考虑爆炸力、撞击力等偶然荷载。

4.3.2支撑架用于混凝土结构施工时,荷载组合与荷载设计值应符合现行行业标准《建筑施 工模板安全技术规范》JGJ162的规定。对于高大、重载荷及大跨度支撑架稳定计算时,施工 人员及施工设备荷载、混凝土施工时产生的荷载(水平支撑板为2 kN/rf)按最不利考虑(考 虑同时参与组合)。

5设计计算

5.1基本设计规定

5.1.1~5.1.3这几条所规定的设计方法,均与现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018、《钢结构设计规范》GB50017 一致。荷载分项系数根据《建筑结构荷载规范》GB50009 规定采用。脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:

1所受荷载变异性较大;

2扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能 存在较大变异;

3脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心 等均较大;

4与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。

到目前为止,对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的 条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数—,其值系通过与以往采用的安全系数进行校 准确定。因此,本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。

脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。

5.1.4用扣件连接的钢管脚手架,其纵向或横向水平杆的轴线与立杆轴线在主节点上并不汇 交在一点。当纵向或横向水平杆传荷载至立杆时,存在偏心距53mm(图6)。在一般情况下, 此偏心产生的附加弯曲应力不大,为了简化计算,予以忽略。国外同类标准(如英、日、法等 国)对此项偏心的影响也做了相同处理。由于忽略偏心而带来的不安全因素,本规范已在有关 的调整系数中加以考虑(见5.2.6〜5.2.9条说明)。

1 2 3 4 5 6

图6 直角扣件

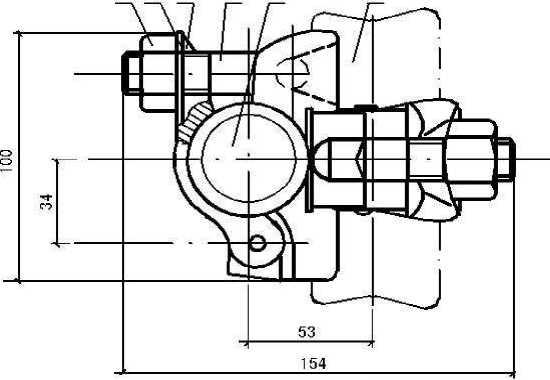

1一螺母;2一垫圈;3一盖板;4一螺栓;5一纵向水平杆;6—立杆

5.1.6关于钢材设计强度取值的说明

本规范按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》的规定,对Q235A级钢的抗拉、抗压、抗弯强 度设计值f值为:205N/mm2。这是对一般结构进行可靠分析确定的。

5.1.7表5.1.7给出的扣件抗滑承载力设计值,是根据现行国家标准《钢管脚手架扣件》 GB15831规定的标准值除以抗力分项系数1.25得到的。

5.1.8表5.1.8的容许挠度是根据现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018及 《钢结构设计规范》GB 50017的规定确定的。

5.1.9立杆长细比参考国外标准,根据国内长期脚手架搭设经验与脚手架试验确定。

根据国内工程实践经验与满堂脚手架整体稳定试验结果,满堂脚手架压杆容许长细比 [λ]=250。满堂支撑架压杆容许长细比,按脚手架双排受压杆容许长细比取值(210),这也符 合整体稳定试验结果。

5.2单、双排脚手架计算

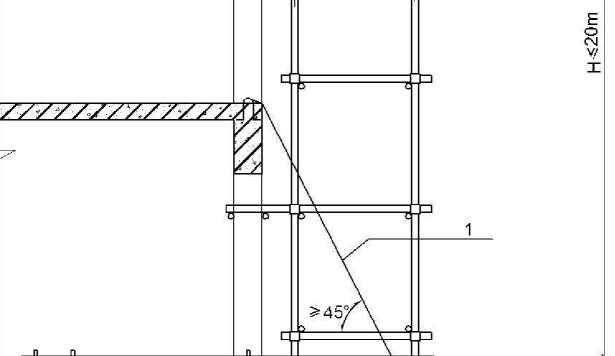

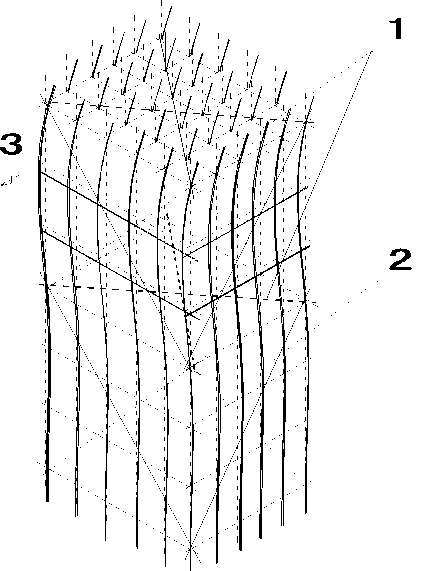

5.2.1~5.2.4对受弯构件计算规定的说明: