77∖∖77\\

中华人民共和国行业标准

JTS 235—2016

主编单位

批准部门

施行日期

中交上海三航科学研究院有限公司

中华人民共和国交通运输部

2016年9月1日

I茨吏通虫派独股份有限公司

2016 •北京

中华人民共和国行业标准

书 名:水运工程水工建筑物原型观测技术规范

著作者:中交上海三航科学研究院有限公司

责任编辑:董方

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:( I(XX)I I)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

网 址:IlIlP:zZ/WWW. (,lIiIlaSyb()()k.Irl

销售电话:(()10) 649814∞ ,59757915

总经销:北京交实文化发展有限公司

印 刷:北京鑫正大印刷有限公司

开 本:880x123() 1/16

印 张:4

字 数千

版 次:2016年8月第1版

印 次:2016年8月第1次印刷

统一书号:15114 • 2331

定 价:52. (X)元

(有印刷、装订质量问题的图书由本公司负责调换)

2016年第30号

现发布《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》(以下简称《规范》):,本《规范》为 强制性行业标准,编号为,ΓΓS 235—2016,自2016年9月1日起施行《水运工程水工建 筑物原型观测技术规范》(JTJ 218—2005)同时废止:,

本《规范》由交通运输部水运局负责管理和解释

特此公告

中华人民共和国交通运输部 2016年7月20日

本规范是在《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》(JTJ 218—2005)的基础上,通 过深入调查分析和专题研究,总结我国近年来水运工程水工建筑物原型观测的实践经验, 经广泛征求有关单位和专家意见,并结合我国水运工程发展需要编制而成。主要包括观 测设计、外观观测、变位与变形观测、力与应力观测、振动观测、冻融观测、腐蚀观测、观测 报告等技术内容。

本次修订的主要内容有:

1 .丰富和更新原型观测的项目内容和要求,取消观测方法实施和观测仪器使用的相 关规定“

2. 强化、丰富观测设计的内容,提出每种水工建筑物的观测设计原则。

3. 丰富了外观观测的内容。

4. 将位移观测改为变位观测

5. 取消了混凝土温度应力观测,增加了水流力观测

6. 将耐久性观测分为冻融观测和腐蚀观测,并单列为章

7. 增加了自动观测的技术要求:,

本规范的主编单位为中交上海三航科学研究院有限公司,参编单位为上海港湾工程 质量检测有限公司、长江航道规划设计研究院。

本规范共分11章1个附录,并附条文说明编写人员分工如下:

1总则:周国然

2术语:吴锋

3基本规定:吴锋王华舒方法高健岳

4观测设计:周国然吴锋孙洋波蒋健高健岳王华曹金宝邱 松孙爱国

5外观观测:孙洋波

6变位与变形观测:邱松吴锋

|

7力与应力观测:高健岳 |

蒋健曹金宝舒方法邱松汪冬冬 |

|

8振动观测:周国然邱 |

松 |

|

9冻融观测:汪冬冬王 |

华 |

|

10腐蚀观测:汪冬冬王 |

华 |

|

11观测报告:吴锋邱 |

松 |

附录A:吴锋

本规范于2015年1月6日通过部审,2016年7月20日发布,2016年9月1日起

实施:,

本规范由交通运输部水运局负责管理和解释。请各有关单位在使用过程中将发现的 问题和意见及时函告交通运输部水运局(地址:北京市建国门内大街11号,交通运输部 水运局技术管理处,邮政编码:100736,电子邮箱:616@ mot展OmCn)和本规范管理组 (地址:上海市肇嘉浜路829号,中交上海三航科学研究院有限公司,邮政编码:200032), 以便再修订时参考

附加说明本规范主编单位、参编单位、主要起草人、主要审查人、总校人员

《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》(JTJ 218—2005)主编单位、参编

1总 贝H

1.0.1为统一水运工程水工建筑物原型观测技术要求,提高原型观测质量,满足水运工 程水工建筑物安全运行的需要,提升全寿命管理水平,制定本规范:,

1.0.2本规范适用于港口水工建筑物、航道整治建筑物、通航建筑物和修造船水工建筑 物使用期的原型观测“

1.0.3水运工程水工建筑物原型观测除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行有关标 准的规定

2.0.1 原型观测 PrOtotyPC Observation

在现场对水工建筑物实体及相关因素进行观察、监测,并据此开展分析的活动。

2.0.2 观测周期 OhscrvationCyclc

相邻两次观测的时间间隔

2.0.3 观测系统 ObSCrvatiOnSyStenI

实施原型观测的仪器设备及相关的传感器、线缆、软件组成的系统:,

2.0.4 工作基点 OPCrating Control POint

用于直接测定观测点的相对稳定的测量控制点

2.0.5 表面水平变位 SllrfaeCHoriZontaIDiSPIaCCnICnt

建筑物、土体表面的位移量和变形值沿水平方向的分量“

2.0.6 内部水平变位 Inner Horizontal DiSPlaCCmCnt

土体表面以下一定深度或建筑物内部的位移量和变形值沿水平方向的分量。

2.0.7 表面垂直变位 SLlrfaCCvCrtiCalDiSPlaCemCnt

建筑物、土体表面的位移量和变形值沿竖直方向的分量“

2.0.8 内部垂直变位 InnCrVCrtiCaIDiSPIacCmCnt

土体表面以下一定深度或建筑物内部的位移量和变形值沿竖直方向的分量:,

3.1 一般规定

3.1.1水运工程水工建筑物原型观测可分为外观观测、变位与变形观测、力与应力观测、 振动观测、冻融观测和腐蚀观测。

3.1.2水运工程水工建筑物原型观测项目应按表3. 1.2选定。

表3.1.2水运工程水工建筑物原型观测项目

|

观测项目 建筑物类别 |

外 观 |

水平变位 |

垂直变位 |

倾 斜 |

土压力'、基底压力 |

水 压 力 |

孔隙水压力 |

波 浪 力 |

水 流 力 |

船 舶 力 |

冰 压 力 |

混凝土结构应力 |

钢结构应力 |

振 动 |

冻 融 |

腐 蚀 |

|

高桩码头 |

立 |

☆ |

☆ |

☆ |

▲ |

一 |

一 |

△ |

△ |

Δ |

△ |

▲ |

△ |

Δ | ||

|

重力式码头 |

立 |

立 |

☆ |

▲ |

▲ |

▲ |

Δ |

△ |

△ |

△ |

一 |

一 |

△ |

☆ | ||

|

板桩码头 |

☆ |

y⅛ |

▲ |

★ |

▲ |

△ |

Δ |

△ |

一 |

▲ |

△ |

一 |

☆ | |||

|

斜坡码头 |

☆ |

△ |

△ |

▲ |

一 |

一 |

△ |

△ |

△ |

Δ |

一 |

△ |

△ |

Δ |

Δ | |

|

浮码头 |

y⅛ |

一 |

一 |

一 |

一 |

一 |

一 |

△ |

△ |

一 |

Δ |

一 |

一 |

一 |

△ |

△ |

|

斜坡式防波堤 |

y⅛ |

y⅛ |

一 |

一 |

▲ |

▲ |

△ |

△ |

一 |

Δ |

一 |

一 |

一 |

Δ |

△ | |

|

直立式防波堤 |

y⅛ |

y⅛ |

⅛ |

一 |

一 |

▲ |

△ |

△ |

一 |

Δ |

一 |

一 |

△ |

Δ |

△ | |

|

护岸 |

7⅛ |

立 |

Δ∕⅛ |

▲ |

一 |

▲ |

△ |

Δ |

一 |

Δ |

一 |

一 |

一 |

Δ |

△ | |

|

船坞 |

⅛ |

☆ |

☆ |

☆ |

▲ |

▲ |

▲ |

一 |

一 |

一 |

一 |

▲ |

△ |

△ |

☆ | |

|

船台滑道 |

立 |

y⅛ |

☆ |

△ |

一 |

一 |

一 |

△ |

△ |

一 |

一 |

▲ |

一 |

一 |

Δ |

△ |

|

船闸 |

☆ |

☆ |

y⅛ |

τ⅛ |

▲ |

▲ |

▲ |

一 |

△ |

△ |

一 |

▲ |

△ |

△ |

Δ |

Δ |

|

升船机 |

☆ |

y⅛ |

y⅛ |

y⅛ |

▲ |

▲ |

▲ |

一 |

一 |

△ |

一 |

▲ |

△ |

△ |

Δ |

△ |

|

航道整治建筑物 |

☆ |

☆ |

y⅛ |

一 |

一 |

一 |

一 |

△ |

△ |

一 |

Δ |

一 |

一 |

一 |

一 |

一 |

注:①“ 大”表示在施工期应预设观测点或预埋观测设备的必测项目,“ ☆”表示可在使用期布设观测点的必测项 目,“ ▲”表示施工期应预设观测点或预埋观测设备的选测项目,“ △”表示可在使用期布设观测点的选测项 目,“一”表示无规定观测项目;

(2)*∙∆∕τ⅛1∙表示直立式护岸为必测项目,斜坡式护岸为选测项目;

C3)冻融观测仅适用冰冻地区“

3.1.3观测项目的选定应考虑全面、突出重点。对观测项目影响较大的环境因素应同步 进行观测

3.1.4水运工程水工建筑物原型观测应符合下列规定。

3.1.4.1观测方法、观测设备的选用和观测点的布置应根据观测要求、建筑物结构型 式和所处的自然环境确定,并能全面反映建筑物的工作状态

3.1.4.2观测周期应根据观测目的和要求确定,并应能反映观测要素的变化过程;出 现异常情况时,应增加观测频次。

3.1.4.3观测精度应满足观测设计要求“

3.1.4.4观测作业应保持人员、仪器、时间和观测环境的相对固定和观测资料的连 续性。

3.1.4.5观测记录应书写规范、字迹清楚、填写齐全,不得更改。修改笔误必须杠改, 不得涂改。记录的数据应及时进行计算和校核

3.1.5水运工程水工建筑物原型观测工作应包括下列内容:

(1) 观测设计;

(2) 观测仪器设备选型、安装、使用和维护;

(3) 必要的观测辅助设施布置;

(4) 观测实施;

(5) 观测资料整理与分析;

(6) 观测成果报告编写

3.1.6原型观测的项目合同、技术资料、观测成果及分析计算资料、观测成果报告和审查 鉴定意见书等应按国家科技档案规定和档案管理要求整理归档。

3.1.7观测单位应具有相应资质,所使用的观测仪器应满足国家计量法规和标准的 要求

3.2观测仪器设备

3.2.1观测仪器设备必须经检验和标定合格后才能使用,并应在检定周期内使用

3.2.2观测仪器设备应满足操作方便、抗干扰能力强、稳定性和耐久性好的要求,其量 程、精度指标应符合观测设计要求观测仪器设备应定期进行维护和保养

3.2.3观测仪器设备应严格按操作规程使用。

3.2.4同类观测要素的量测宜采用相同型号和规格的仪器、传感器及线缆。

3.2.5观测传感器的量程、精度、耐久性和稳定性等各项性能指标应满足观测设计要求, 并应按照观测设计■、产品说明书的要求布置、埋设和保护传感器

3.2.6观测线缆的稳定性、耐久性等应满足观测设计要求,并与观测系统整体匹配观 测线缆应合理布置或埋设,减少与工程施工或生产作业的干扰,并应采取有效保护措施:, 3.2.7观测系统布设完毕后,应及时对观测系统进行调试,并絵制观测系统竣工图:, 3.2.8观测系统发生变动时,应建立新旧系统转换关系

3.2.9采用无线传输技术时,应根据观测要求及现场环境选择合适的传输方式,确保数 据传输的稳定性和可靠性:,

3.3观测实施

3.3.1委托方应协调组织有关单位布设观测系统,并协调采取有效措施保护观测系统。

3.3.2观测实施前应对观测系统进行检查调试,观测过程中应定期检查和维护;当观测 系统出现异常情况时,应查明原因及时修复,并做好修复前后的数据处理工作,应保证观 测数据完整、连续

3.3.3水工建筑物维修、加固或改建时,应对需要保留的观测系统采取有效保护措施。

3.3.4观测实施过程中,发现水工建筑物有异常情况时,应及时向委托方报告。

4.1 一般规定

4.1.1工程设计单位或建设单位应根据需要提出观测要求,观测要求应包括下列内容:

(1) 观测对象;

(2) 观测目的和要求;

(3) 观测项目;

(4) 观测精度与频次要求;

(5) 观测成果要求

4.1.2观测单位应根据观测要求进行观测设计。观测设计应包含下列内容:

(1) 水工建筑物概况;

(2) 观测目的和任务要求;

(3) 观测项目安排;

(4) 观测方法、周期与频次;

(5) 观测点布置;

(6) 仪器设备配置,观测系统的布设及保护方案;

(7) 人员配备;

(8) 安全及环保措施;

(9) 观测资料的分析方法

4.1.3原型观测宜优先采用自动化观测自动化观测系统宜具有数据采集、存储、传输、 处理和分析等功能<,

4.1.4观测设计应根据水工建筑物结构特点和使用要求编制,并综合考虑水工建筑物安 全性、适用性和耐久性

4.2码 头

4.2.1码头原型观测的测点布置应满足下列要求

4.2.1.1水平变位、垂直变位、倾斜、土压力或基底压力、墙后水压力、孔隙水压力、混 凝土结构应力、钢结构应力、振动等观测项目的测点可设置在码头堆载较大区域或堆载变 化幅度较大的区域

4.2.1.2码头整体稳定性、地基应力、沉降等项目的测点应布置在竖向荷载以及水平 荷载都较大的区域<,

4.2.1.3外观、冻融、腐蚀等观测项目的测点可设置在浪溅区或水位变动区。

4.2.1.4波浪力、水流力、船舶力、冰压力等观测项目的测点可设置在受力明显、易于 观测的代表性部位。

4.2.1.5岸坡的水平变位、垂直变位等测点应根据荷载情况和影响岸坡整体稳定的部 位综合确定。

4.2.2高桩码头的观测设计应符合下列规定。

4.2.2.1高桩码头的原型观测宜选择外部荷载较大、地质条件复杂的排架作为观测对 象,每个码头选择的排架数量不宜少于2个。

4.2.2.2观测高桩码头基桩、梁、板等关键部位的应力时,宜选择应力较大的相邻3个 排架作为观测对象。观测点设置应满足下列要求:

(1) 对于基桩,测点布置在桩身弯矩较大处,存在负摩擦作用的基桩测点布置在中性 点及以上位置;

(2) 对于码头梁和面板,测点布置在内力较大部位。

4.2.2.3高桩码头在使用期出现下列情况之一时,应进行上部结构与基桩应力观测、 码头变位与变形观测:

(1) 当码头后方有大面积回填、临时堆载、打桩施工或码头前沿开挖时;

(2) 设计荷载改变时;

(3) 码头发生事故影响结构安全时::.

4.2.3堆载较大或堆载变化幅度较大的重力式码头,宜观测墙后土压力或基底压力:, 4.2.4板桩码头的观测设计应符合下列规定

4.2.4.1板桩墙的水平变位、垂直变位d顷斜等测点宜布置在锚碇点、墙顶和針■算最大 弯矩处锚碇结构的水平变位、垂直变位等测点宜布置在其顶部

4.2.4.2当锚旋采用锚碇墙时,宜观测锚碇墙前后的侧压力当锚碇采用锚碇桩时, 宜观测锚碇桩轴力和弯矩。

4.2.4.3观测板桩码头拉杆应力时,应选择拉力较大的区域,观测数量不宜少于4根; 对于遮帘式板桩码头,应分别对前板桩墙和遮帘桩之间的拉杆、遮帘桩和锚碇墙之间的拉 杆进行应力观测,观测数量均不宜少于4根。

4.2.4.4遮帘式板桩码头宜进行前墙、遮帘桩变位及桩身变形观测,桩身变形测点应 从桩底部延续至桩顶。观测遮帘式板桩码头土压力时,测点宜布置于前墙后侧、遮帘桩和 锚碇结构构件的两侧

4.2.5观测格形钢板桩码头锁口环向应力时,应力观测点应布置在板桩环向拉应力较大 的部位,并宜从板桩底部延伸至顶部布置注应力较大的区域宜加密布置

4.2.6当斜坡码头的架空坡道、固定引桥的桥墩或上部结构承受较大横向作用时,宜在 构件应力较大部位设置测点

4.2.7浮码头的观测设计应符合下列规定。

4.2.7.1浮码头的架空坡道、固定引桥的桥墩或上部结构承受较大横向作用时,宜在 构件应力较大部位设置测点

4.2.7.2观测浮码头的建船系留设施结构应力时,同类构件的观测数量不宜少于2 个,测点应布置于荷载较大区域,且不应少于2个

4.3防波堤和护岸

4.3.1防波堤和护岸原型观测的测点设置应满足下列要求

4.3.1.1防波堤原型观测测点应根据水深、波浪、土质等条件综合考虑,选择最不利断 面布置。

4.3.1.2护岸的表面水平变位、内部水平变位、表面垂直变位、内部垂直变位观测点宜 布置在同一断面。

4.3.2护岸的观测设计应符合下列规定

4.3.2.1当护岸结构出现较大变形、明显凹陷、错动或裂缝时,应增加观测频次。

4.3.2.2护岸前沿冲刷较明显时,应进行护岸结构水下地形、后方水位和前方水流观 测,必要时进行孔隙水压力观测:,

4.4修造船建筑物

4.4.1船坞原型观测的测点设置应满足下列要求

4.4.1.1坞底板垂直变位测点可布置于中轴线或有观测要求的部位。

4.4.1.2在观测坞墙、坞底板结构应力时,观测断面不应少于3个,观测点应布置在应 力较大部位。

4.4.2船坞的观测设计应符合下列规定

4.4.2.1观测船坞钢筋混凝土构件裂缝时,应根据构件受力和变形特点布置测点位置 和数量;对有抗裂要求的部位,宜重点观测,必要时可增加测点数量“

4.4.2.2减压排水式船坞应进行基底应力、扬压力及排水量等观测“

4.4.2.3锚拉式船坞应进行锚桩、锚索或锚杆的应力观测,观测数量不宜少于总数的

1 %,且不少于5根。

4.4.3船台滑道原型观测的测点设置应满足下列要求

4.4.3.1观测滑道及船台轨道基底压力、垂直变位时,测点应选择受力最大部位并紧 贴轨道布置:,

4.4.3.2观测滑道钢结构腐蚀或钢筋混凝土腐蚀时,测点应布置在水位变动区和浪 溅区

4.5通航建筑物

4.5.1船闸和升船机原型观测的测点应布置在能反映其受力和变形特征的观测断面上, 观测断面可分为关键断面、重点断面、一般断面,并应满足下列要求:

(1) 关键断面选取工程结构最为复杂或地质条件很差,对工程安全起控制作用的 部位;

(2) 重要断面通常选取工程结构比较复杂、地质条件较差或在设计时无成熟设计理 论、设计方法、规程规范可循,对工程安全比较重要的部位;

(3) 一般断面选取结构不复杂或地质条件较好,对工程安全影响不突出的部位:, 4.5.2船闸原型观测的断面设置应满足下列要求

4.5.2.1关键断面根据工程的实际情况可取1 ~2个

4.5.2.2单级船闸的下闸首或多级船闸各闸室的下闸首,与上游引航道的水域接通的 闸首连同其上游的闸室墙,可按重要断面布置:,重要断面的数量不应少于关键断面

4.5.2.3多级船闸其他各级闸室的闸墙,可作为一般断面。

4.5.3船闸的观测设计应符合下列规定。

4.5.3.1船闸高边坡的水平变位观测,对关键断面和重要断面,除应布设交会观测的 表面变位观测点外,还应在边坡马道及监测支洞内布置测点,重要断面的测点数量可相对 较少;对一般断面,可通过变形观测网进行观测。

4.5.3.2船闸高边坡的垂直变位观测,对关键断面和重要断面,从边坡最高一级马道 至闸室建基面以下的岩体中应布置多个测点,边坡表面垂直变位观测点应与表面水平变 位观测点布置在同一位置,重要断面的测点数量可相对较少;对一般断面,可通过变形观 测网进行观测

4.5.3.3进行船闸应力观测时,除在关键断面、重要断面、一般断面布置测点外,还应 根据实际情况在上闸首、下闸首、输水廊道、阀门井、整体式船闸的底板、岩石基础、衬砌式 结构与基岩的接触面、锚索、锚杆等部位布置测点。

4.5.3.4船闸闸门等平面钢结构的动力反应观测,应划分网格设置观测点:,

4.5.4升船机原型观测的断面设置应满足下列要求:

(1) 关键断面根据工程的实际情况取1 ~2个;

(2) 升船机的上闸首、下闸首,按重要断面布置;在枢纽中参与大坝挡水的升船机上 闸首,按重要断面布置,重要断面的数量不少于关键断面;

(3) -般断面根据升船机结构形式、地质条件综合确定。

4.5.5升船机的观测设计可参照船闸的有关规定执行,并应符合下列规定。

4.5.5.1在进行升船机应力观测时,除在关键断面、重要断面、一般断面布置测点外, 还可根据实际情况在底板关键断面、塔楼关键断面等部位布置测点

4.5.5.2在塔柱温差变化较大的区域,可布置混凝土应力观测点以及水平变位观测 点,观测塔柱的受力与变形

4.5.5.3在上闸首工作门段和下闸首工作门段,可分别设置1对和2对水平变位观测 点,观测左右闸墙间的相对位移

4.6航道整治建筑物

4.6.1航道整治建筑物的观测周期应根据水流量、流木情况、流冰情况、坝体构成、地质 条件、河道条件、汛期等综合确定:,当坝面、坝身或坝脚出现塌落迹象时,应增加观测 频次

4.6.2 丁坝原型观测的测点设置应满足下列要求:,

4.6.2.1山区河流流速较大或有流木、流冰时,测点可设置在坝面、坝头等部位

4.6.2.2在平原河流及松散的砂、卵石河床上建造的丁坝,测点可设置在坝面、坝根等 部位::.

4.6.3顺坝原型观测的测点设置应满足下列要求

4.6.3.1对导流顺坝,测点可设置在坝身、坝根与河岸岸坡连接处等部位。

4.6.3.2对封弯顺坝,测点可设置在堵口坝段、坝根与河岸岸坡连接处等部位。

4.633对固滩顺坝,测点可设置在顺坝的两端

4.6.4锁坝原型观测的测点可设置在坝体、坝脚、坝顶、坝根与护岸连接处等部位。

5.0.1外观观测可分为裂缝观测、构件表面变形观测、结构缝观测、表面破损观测、结构 防腐层破损观测等外观观测应符合下列规定。

5.0.1.1裂缝观测应包括裂缝的分布位置、走向、长度、宽度、深度和变化过程等内容

5.0.1.2构件表面变形观测应包括变形范围、变形程度和变形方向等内容:,

5.0.1.3结构缝观测应包括缝宽变化、结构缝两侧结构的相对错动情况等内容

5.0.1.4表面破损观测应包括破损部位及分布状况、破损形态和破损的几何尺寸

5.0.1.5结构防腐层破损观测应包括破损部位、破损分布状况、破损面积等内容。

5.0.2外观观测点的设置应符合下列规定。

5.0.2.1裂缝观测点的数量和设置应根据观测目的和要求确定:,观测区及观测点应 能确切反映结构或构件开裂程度、裂缝特征及变化趋势。每条裂缝的测试区不宜少于3 个,每个测试区内裂缝宽度观测点不宜少于4个

5.0.2.2构件表面变形观测点的设置应能确切反映构件的实际变形范围、变形程度和 变形趋势,并应满足下列要求:

(1) 构件边角处或构件表面变形区以外,观测点不少于3个;

(2) 构件表面变形边缘处,观测点不少于4个;

(3) 构件表面变形区及敏感部位,观测点不少于5个,并至少形成2个测试断面“

5.0.2.3结构缝宽观测点应均匀设置在结构缝的两端和中间部位,观测点数量不得少 于3个

5.0.2.4表面破损观测点应根据结构构件所处的位置分区域设置,并应重点设置在浪 溅区和水位变动区

5.0.2.5结构防腐层破损观测点应根据构件所处的位置分区域设置,并应重点设置在 浪溅区和水位变动区

5.0.3裂缝和构件表面变形观测可采用下列方法:,

5.0.3.1裂缝分布位置、走向和长度的观测可采用絵制裂缝分布图法裂缝宽度观测 可采用光学裂缝放大仪法、游标卡尺法、塞尺测量法等。裂缝深度观测可采用超声波法、 取芯法等连续监测裂缝变化可采用传感器自动测记法

5.0.3.2构件表面变形观测可采用三维坐标测量法、微水准测量法、激光准直法、近景 摄影测量法、方向线法或GPS变形测量法等构件的挠度观测可采用垂直变位和水平变 位的观测方法:,

5.0.4裂缝观测周期应根据裂缝变化速度确定。当裂缝加大或发生异常情况时,应加密 观测“

5.0.5裂缝宽度观测精度不应低于0.05mm,裂缝长度和深度观测的精度不宜低于 Imn1;构件表面变形的观测精度应符合《水运工程测量规范》(JTS 131 )的有关规定;结构 缝的观测精度不应低于0.5mm:,

5.0.6外观观测应提交下列成果:

(1) 观测说明;

(2) 观测点布置图;

(3) 外观观测记录表和影像资料;

(4) 裂缝分布图、裂缝观测记录表、裂缝发展过程图、裂缝与其他相关因素的关系资 料,表面变形曲线图,结构缝变化过程线图,破损分布图,裂缝成因分析等;

(5) 外观观测成果分析。

6.1 一般规定

6.1.1水工建筑物变位与变形观测应包括水平变位、垂直变位、倾斜等观测内容。

6.1.2变位与变形观测网宜与工程控制网坐标系统保持一致观测网应由基准点、工作 基点和变形观测点组成,控制网的形状应与水工建筑物形状相适应

6.1.3变位与变形观测点的设置应符合下列规定。

6.1.3.1变位与变形观测点应根据建筑物的结构特点、等级、规模、工程地质情况及采 用的观测方法设置,应能反映建筑物的变形特征并便于观测

6.1.3.2平面与高程观测基准点应设置在变形影响范围之外并便于长期保存的稳定 区域内,数量应各不少于3个<,使用时,应定期进行基准点稳定性检查。

6.1.3.3基准点、工作基点和观测点应采取可靠的保护措施,并设有标识“

6.1.3.4垂直变位观测点与水平变位观测点宜根据需要设在同一测点上,必要时也可 分开设立。观测点标志的选位与埋设应避开障碍物

6.1.4变位与变形观测点的精度要求和适用范围应符合表6. 1.4的规定变位与变形 观测网等级应根据观测的内容、性质、目的和要求,按照观测中误差的绝对值为允许变形 值的1/10-1/20的原则确定。

表6.1.4变位与变形观测点的等级和精度

|

观测等级 |

点位中误差(in∣rι) |

高程中误差(InlrI) |

适用范围 |

|

一等 |

±1.5 |

±0.5 |

对变形特别敏感的建筑物 |

|

二等 |

±3.0 |

±1.() |

对变形比较敏感的建筑物 |

|

三等 |

±6.0 |

±2.() |

一般性水工建筑物 |

|

四等 |

±12.0 |

±4.0 |

对观测精度要求比较低的建筑物 |

注:①变位与变形观测点的点位中误差和高程中误差,是指相对于邻近基准点的中误差;

②当水平变位用坐标向量表示时.向量中误差为表中相应等级点位中误差的土;

,③毎直变位观测可根据需要按变形观测点的高程中误差或相邻变形观测点高差中误差确定测量等级“

6.1.5水平变位观测、垂直变位观测和倾斜观测宜配合进行,并应记录与其有关的水文、 气象条件和荷载变化情况

6.1.6变位与变形观测各次均应采用相同的观测线路和观测方法,并应在观测方法规定 的环境条件下进行

6.1.7变位与变形观测所用的仪器应根据观测等级和观测要求选用:,

6.2水平变位观测

6.2.1水平变位观测可分为表面水平变位观测和内部水平变位观测

6.2.2水平变位观测的测点设置应符合下列规定

6.2.2.1表面水平变位观测的测点应设置在水工建筑物周边线和转角点、纵横轴线 上、沉降缝或伸缩缝两侧、基础或断面发生变化的两侧等

6.2.2.2内部水平变位观测的测点位置和数量应按观测目的和要求确定<,沿纵向的 测点间距宜取20m ~50m,竖向测点间距可取O. 5m或1. θmɔ每个水平变位观测断面的 观测点位不应少于2个,观测点位间距宜取6m〜50m:,对于防波堤、护岸类水工建筑物 可根据具体情况确定

6.2.3水平变位观测方法应符合下列规定。

6.2.3.1表面水平变位观测可根据观测要求与现场条件选用下列方法:

(1) 测量观测点特定方向的位移时,选用视准线法、激光准直法或测边角法等;

(2) 测量观测点任意方向的位移时,视观测点的分布情况,采用前方交会法或方向差 交会法、导线测量法和极坐标法等;

(3) 对观测内容较多的大测区或观测点远离稳定地区的测区,采用三角、三边、边角 测量与基准线法相结合的综合测量方法等

6.2.3.2内部水平变位观测可采用测斜仪观测法、陀螺仪法、光纤法、应变式位移计■法 或测杆延伸法等。

6.2.4水平变位观测周期,第一年可3 ~6个月观测1次;以后可1〜2年观测1次;同一 观测点应同时进行垂直变位观测S对水平变位比较敏感的水工建筑物可加密观测

6.2.5水平变位观测的精度应符合表6. 1.4的规定

6.2.6水平变位观测应提交下列成果:

(1) 观测点和观测控制网布置图;

(2) 观测记录表;

(3) 水平变位曲线图;

(4) 建筑物纵断面水平变位量分布图;

(5) 建筑物的水平变位量与温度、荷载、水位等边界条件的关系曲线图;

(6) 观测成果分析:,

6.3垂直变位观测

6.3.1垂直变位观测可分为表面垂直变位观测和内部垂直变位观测

6.3.2垂直变位观测点的设置应符合下列规定。

6.3.2.1垂直变位观测点的位置和数量应按观测目的和要求确定,每个观测断面的观 测点不得少于2个

6.3.2.2表面垂直变位观测点应结合工程地质情况、建筑物结构特点和结构受力情况 设置在结构缝两侧、不同结构分界处两侧、不同基础或地基交接处两侧、建筑物周边线内 侧和墩式结构的角点处等“

6.3.2.3内部垂直变位观测点应沿铅垂线方向设置,每一土层不得少于1点:,最浅的 观测点应设在基础底面下不小于O. 5m处,最深的观测点应设在超过压缩层理论深度处, 经论证也可设在适当深度处。

6.3.3垂直变位观测方法应符合下列规定:,

6.3.3.1表面垂直变位观测可采用几何水准法、液体静力水准法、激光测距法或延伸 法等“

6.3.3.2内部垂直变位观测可采用电磁式沉降仪观测法、干簧管式沉降仪观测法或水 管式沉降仪观测法等

6.3.4垂直变位观测周期,除有特殊要求外,第一年宜每季度观测1次,第二年宜每半年 观测1次,第三年后宜每年观测1次,直至稳定为止当建筑物出现异常变位时应加密 观测“

6.3.5垂直变位观测精度应符合下列规定

6.3.5.1表面垂直变位观测精度应符合表6.3.5的规定

表6.3.5表面垂直变位观测方法及精度

|

观测等级 |

观测方法要求 |

往返互差、附合或环线闭合差 (IrIIrl) |

|

一等 |

可采用国家一等水准精度〈设双转点,视线≤15.1>,前后视距差0.3"、 视距累积差1.5m)测量、精密液体静力水准测量或微水准测量等 |

W0. 15亦 |

|

二等 |

可采用国家一等水准测量或精密液体静力水准测量 |

W0. 30 亦 |

|

三等 |

可采用国家二等水准测量或液体水准测量 |

W0. 6()亦 |

|

四等 |

可采用国家三等水准测量或短视线三角高程测量 |

W1.40 亦 |

注:,①毎直变位观测高程中误差应符合第6. ,1.4条的规定;

②表中 '为测段的测站数“

6.3.5.2内部垂直变位观测应每个观测点平行测定2次,读数差不得大于±2mm:,

6.3.6垂直变位观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 观测记录表;

(3) 断面各点垂直变位图;

(4) 垂直变位及速率与时间的关系曲线图;

(5) 垂直变位与荷载、时间的关系曲线图;

(6) 各土层垂直变位与水位、荷载、深度的关系曲线图;

(7) 观测成果分析

6.4倾斜观测

6.4.1倾斜观测的内容应包括水工建筑物顶部相对于下部的水平变位和垂直距离的测 定、建筑物整体的彳顷斜度和彳顷斜方向的计算:,

6.4.2倾斜观测点的设置应符合下列规定。

6.4.2.1对于整体倾斜,倾斜观测点应沿竖直线在顶部和底部上下对应布设

6.4.2.2对于分层倾斜,应按分层部位上下对应布设。

6.4.2.3彳项斜观测点可与水平变位、垂直变位观测点同时设置。

6.4.3倾斜观测方法应符合下列规定

6.4.3.1当从水工建筑物外部观测时,可选用投点法、测水平角法或全站仪测量等。

6.4.3.2当水工建筑物具有足够的整体刚度时,可选用■(顷斜仪直接观测法:,

6.4.3.3当水工建筑物顶部与下部之间具有竖向通视条件时,可选用吊垂球法、激光 准直仪观测法、激光位移计自动测计法或正垂线法等

6.4.3.4当水工建筑物立面上观测点数量较多或彳顷斜变形比较明显时,也可采用近景 摄影测量法或激光三维扫描法

6.4.4彳顷斜观测周期宜与水平变位、垂直变位观测周期一致

6.4.5倾斜观测精度应符合表6.1.4的规定

6.4.6彳项斜观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 观测记录表和成果图;

(3) 建筑物彳顷斜过程线图;

(4) 倾斜与相关因素的关系资料;

(5) 观测成果分析:,

7.1 一般规定

7.1.1力与应力观测应根据观测目的选择土压力、基底压力、水压力、孔隙水压力、波浪 力、水流力、船舶力、冰压力、混凝土结构应力、钢结构应力等观测项目。

7.1.2力与应力观测时,应同步观测与其相关的影响因素“

7.2 土压力、基底压力观测

7.2.1 土压力、基底压力观测点的设置应符合下列规定。

7.2.1.1观测断面的选择应具有代表性。

7.2.1.2观测点的位置和数量应根据观测目的和要求确定,每个观测断面的观测点不 应少于3个。当按土层分布情况布设时,每层土观测点布设不应少于1个,且宜布置在各 层土的中部;当土层厚度大于3m时,每层土的观测点总数不应少于2个。同一观测断面 的观测点间距不宜超过2nq应力变化较大的土层,观测点应加密。

7.2.2 土压力、基底压力观测周期应根据观测目的和要求确定,并根据应力变化情况调 整,有特殊要求时应加密观测:,

7.2.3 土压力、基底压力观测可采用预先埋置或预留位置安装土压力传感器的方法

7.2.4 土压力、基底压力观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 观测记录表;

(3) ±压力、基底压力变化过程线;

(4) 土压力与埋设深度关系曲线;

(5) 与其他相关因素的关系资料;

(6) 观测成果分析:,

7.3水压力观测

7.3.1水压力观测点的设置应符合下列规定。

7.3.1.1水压力观测点的位置和数量应根据观测目的和要求确定,,

7.3.1.2船闸的水压力观测,上闸首、闸室、下闸首和船闸防渗墙两侧的观测点均不应 少于2个;输水廊道的水压力观测点应设置在各区段压力的控制点处;对中高水头船闸可 能发生空化的部位,应增加测点数量。

7.3.1.3船坞的水压力观测,应在坞口门墩两侧、坞墙后侧和防渗墙两侧各设不少于

2个观测点,且宜对称布置:,

7.3.1.4岸壁码头的水压力观测,墙前观测点不应少于3个,墙后观测点每个泊位不 应少于2个;墙前墙后水压力观测应同步进行

7.3.2水压力观测方法应符合下列规定:,

7.3.2.1水压力观测可采用水位管导出法、预埋传感器法或水尺观测法船闸上闸 首、闸室、下闸首和船坞、码头的水压力观测宜采用水位管导出法;船闸输水廊道的水压力 观测可采用预埋传感器法

7.3.2.2水压力观测应以观测项目的系统水位计示值为基准对传感器进行初值调零“ 7.3.3采用水位测读仪观测水压力时,水位测试仪精度不应低于5mm;采用传感器观测 水压力时,测量系统的精度不应低于最大测量值的0.5%:,

7.3.4水压力观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 观测记录表;

(3) 水压力变化过程线;

(4) 与其他相关因素的关系资料;

(5) 观测成果分析

7.4礼隙水压力观测

7.4.1孔隙水压力观测点的设置应符合下列规定

7.4.1.1观测断面应具有代表性。

7.4.1.2观测点的位置和数量应根据观测目的和要求确定每个断面的测点应按估 算的孔隙水压力分土层布置■,且布置在各层土的中部,土层厚度大于3m时,每层土的观 测点总数不应少于2个。同一观测断面的测点间距不宜超过2m:,应力变化较大的土层, 观测点应加密:,

7.4.1.3孔隙水压力传感器宜采用分孔埋设方法,同组孔隙水压力传感器的水平间距 不宜超过5m:,

7.4.2孔隙水压力观测周期应根据观测目的和要求确定,并根据孔隙水压力变化情况调 整,有特殊要求时应加密观测

7.4.3孔隙水压力观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 观测记录表;

(3) 孔隙水压力变化过程线;

(4) 孔隙水压力与埋设深度关系曲线;

(5) 孔隙水压力与其他相关因素的关系资料;

(6) 观测成果分析

7.5波浪力观测

7.5.1波浪力观测应包括下列内容:

(1) 在波浪作用下,对水工建筑物的波压力和波吸力;

(2) 相关的潮位、波浪要素和风况

7.5.2波浪力观测点的设置应符合下列规定<,

7.5.2.1波浪力观测点的位置和数量应根据观测目的和要求,结合波况和水工建筑物 的结构特点确定“

7.5.2.2直立墙式建筑物的波浪力观测,应在每个测量断面的墙面设计高水位处和墙 脚处各设1个观测点;在设计高水位至墙顶、墙脚之间应设不少于2个观测点;在极端高 水位处和设计低水位处应各设1个观测点。直立墙底部的波浪力观测,应在墙底的前趾 和后趾各设1个观测点,在前趾和后趾之间应设不少于2个观测点:,

7.5.2.3斜坡式建筑物的波浪力观测,应在每个测量断面可能出现最大波压力处设置 1个观测点,在可能出现最大波压力处至坡顶之间应设不少于2个观测点,在可能出现最 大波压力处至坡脚之间应设不少于3个观测点。斜坡式建筑物胸墙的波浪力观测,应在 胸墙迎浪面和胸墙底面各设不少于3个观测点。

7.5.2.4桩、柱式建筑物的波浪力观测,应在桩、柱上设高水位处设置1个观测点; 在设计高水位处至桩、柱顶之间应设不少于2个观测点,在桩、柱上设计高水位处至泥面 之间应设不少于3个观测点,其中在桩、柱上极端高水位处和设计低水位处应设有观测 点桩、柱式建筑物上部结构的波浪力观测,可参照第7.5.2.2款的规定设置观测点。 桩、柱式建筑物上部结构底部的波浪力观测,观测断面不宜少于2个,每个观测断面应设 不少于3个观测点

7.5.2.5开孔沉箱、大圆筒和半圆体水工建筑物的波浪力观测,应在开孔沉箱箱室内 外侧及底板上下侧、大圆筒之间连接处、半圖体建筑物拱圈内外侧及底板设置观测点。

7.5.3波浪力观测可采用埋设波压力传感器观测法,并应根据水工建筑物的结构特点和 波况选择适宜的波压力传感器和与之匹配的数据采集系统

7.5.4波浪力观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 观测记录表;

(3) 观测数据统升■值;

(4) 波浪水平力和竖向力分布图;

(5) 相关的潮位、波浪要素和风况观测统计资料;

(6) 观测成果分析,,

7.6水流力观测

7.6.1水流力观测的观测方法与测点设置应符合下列规定

7.6.1.1水流力可通过现场测试水流速度计算得到。水流力计算方法应符合现行行 业标准《港口工程荷载规范》(JTS 144—1)的有关规定。

7.6.1.2水流力观测点的位置和数量应根据观测目的和要求,结合现场环境和水工建 筑物的结构特点确定

7.6.2水流速度可采用流速十十测试法。

7.6.3采用流速針■测试水流速度时,测量系统的精度不应低于最大测量值的0. 5%:,

7.6.4水流力观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 观测记录表;

(3) 观测数据统计■值;

(4) 相关的潮位、水深等观测统计资料;

(5) 观测成果分析

7.7船舶力观测

7.7.1船舶力观测应根据观测要求选择下列观测内容:

(1) 撞击力;

(2) 挤靠力;

(3) 系缆力及系缆方式;

(4) 护舷变形;

(5) 船舶靠泊速度;

(6) 风、浪、流、潮位等相关因素

7.7.2船舶力观测点的设置应符合下列规定

7.7.2.1撞击力、挤靠力和护舷变形的观测,应在码头泊位靠船位置的护舷处设置观 测点,设置观测点的护舷不宜少于2个,每个护舷设置的变形观测点和测力观测点应各不 少于2个。

7.7.2.2系缆力观测点的位置和数量应根据船舶的系缆方式确定,每组缆绳上均应设 置观测点。50000吨级以上的船舶,每组缆绳设置观测点不应少于2个。

7.7.2.3船舶靠泊速度观测点不宜少于2个。

7.7.3船舶力观测方法应符合下列规定

7.7.3.1撞击力、挤靠力和护舷变形的观测可采用测力升■和变形计■观测法:,

7.7.3.2系缆力的观测可采用测力计观测法

7.7.3.3船舶靠泊速度的观测可采用激光测速仪法<,

7.7.4测力針■和变形升■应根据护舷的吸能指标和缆绳破断力指标合理选择

7.7.5船舶力观测精度应满足下列要求:

(1) 测力计率定线性相对允许误差为±3% ;

(2) 变形计率定线性相对允许误差为±2% ;

(3) 激光测速仪相对允许误差为±5%

7.7.6船舶力观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 观测记录表;

(3) 观测结果统计资料;

(4) 风、浪、流、潮位等相关资料;

(5) 观测成果分析:,

7.8泳压力观测

7.8.1冰压力观测应根据水工建筑物结构特点和观测要求选择下列观测内容:

(1) 冰凌厚度、冰凌爬冰堆积厚度、冰的抗压强度、流冰的流动速度、流动冰排较长距 离运动轨迹;

(2) 冰排运动中被结构物连续挤碎或滞留在结构前产生的挤压冰力;

(3) 孤立流冰撞击建筑物产生的撞击力;

(4) 冰排在斜面结构物和椎体上因弯曲破坏和碎冰块堆积所产生的冰压力;

(5) 冻结在结构内、外的冰因温度变化产生的膨胀力;

(6) 观测期内相应的气温、冰温、潮位和风况等。

7.8.2冰压力观测方法和观测点设置应符合下列规定S

7.8.2.1冰凌厚度采用现场取样与实际量测相结合的方法,并应对不同区域的结冰情 况分别取样,每个区域的取样点不应少于8个。

7.8.2.2冰凌爬冰堆积厚度的观测可采用实际量测的方法

7.8.2.3流冰流动速度的观测可采用摄像跟踪法或固定距离針■时法,观测距离不宜少 于50m,跟踪观测的冰块面积不应小于1.5n『,并应同时观测冰块的走向和漂浮状态。

7.8.2.4流动冰排较长距离运动轨迹观测可采用在冰排上设置小旗或泡沫浮漂并数 字标记,然后实船跟踪观测的方法

7.8.2.5挤压冰力的观测应根据建筑物的结构特点和历年冰凌冻结情况合理布置观 测断面和埋设压力传感器,所选断面为迎冰面并不得少于2个每个断面应在历年最高 流冰水位和历年最低流冰水位处各设一个观测点;在流冰水位频率90%相应位置附近设 挤冰压力观测带,每条压力观测带上应设不少于2个观测点设低水位以下的观测点 可根据历年冰凌冻结情况设置:,内河挤冰压力的观测,应考虑冬季枯水期的水位,合理设 置观测点

7.8.2.6孤立流冰对建筑物撞击力的观测可采用跟踪流冰运动轨迹放置压力传感器 的观测方法:,

7.8.2.7对桩、柱式建筑物冻结在结构上的冰因水位升降产生的竖向力的观测,可采 用钢筋十十测力观测法,观测点设置应根据建筑物的结构特点确定。

7.8.2.8冻结在结构内、外的冰因温度变化所产生的膨胀力的观测,可采用测力传感 器观测法。观测点的设置应根据历年的冰情综合分析确定

7.8.2.9观测期内相应的气温、冰温、潮位和风况等的观测,应按国家现行有关标准的 规定执行

7.8.2.10冰压力观测应根据观测要求选择适宜的测力传感器和与之配套的数据采集 系统.

7.8.3冰压力观测周期可根据观测水域历年结冰期的冰冻情况确定

7.8.4冰压力观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 观测记录表;

(3) 观测数据统计资料;

(4) 冰情分布图、流冰流向图、挤压冰力分布图、斜面结构和椎体上冰力分布图、冰的 竖向力变化曲线或冰的膨胀力变化曲线;

(5) 相关的气温、冰温、潮位和风况观测统计资料;

(6) 观测成果分析

7.9混凝土结构应力观测

7.9.1水工建筑物混凝土结构应力观测内容应包括混凝土和钢筋应变的观测及相关资 料的收集

7.9.2混凝土结构应力观测点的设置应符合下列规定S

7.9.2.1观测段应根据观测目的、建筑物的结构特点及应力状态确定。

7.9.2.2观测点应设置在观测段结构构件的控制断面上。

7.9.2.3平面应力状态的结构应力观测宜设置三向应变观测点,主应力方向明确的部 位可设置单向或两向应变观测点

7.9.2.4建筑物的重要部位应增设观测点

7.9.3混凝土结构应力的观测可采用埋设应变式传感器观测法、振弦式传感器观测法或 其他传感器观测法<,

7.9.4混凝土结构应力观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 应变观测记录表;

(3) 混凝土结构应力升■算成果;

(4) 各级荷载作用下结构构件控制断面上的应力分布图;

(5) 混凝土结构应力与其他相关因素的关系资料;

(6) 观测成果分析

7.10钢结构应力观测

7.10.1水工建筑物钢结构应力观测内容应包括钢结构构件应变观测、温度观测及相关 资料的收集

7.10.2钢结构应力观测点的设置应符合下列规定

7.10.2.1钢结构应力观测点应设置在结构构件的控制断面上,观测点数量不应少于

5个

7.10.2.2平面应力状态的应变观测宜设置三向应变观测点,主应力方向明确的部位 可设置单向或两向应变观测点:,

7.10.2.3钢结构的应变观测点处应同时设置表面温度观测点

7.10.3钢结构应力观测可采用传感器观测法,宜选用兼有测温功能的传感器:,钢结构 表面温度可采用测温计进行观测“

7.10.4钢结构应力观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 应变观测记录表;

(3) 应力计算成果;

(4) 应力分布图;

(5) 钢结构应力与温度变化关系曲线;

(6) 钢结构应力与其他相关因素的关系资料;

(7) 观测成果分析

8.1 一般规定

8.1.1水工建筑物振动观测应包括结构动力特性观测和结构动力反应观测及相关资料 的收集等内容

8.1.2振动观测的相关资料应包括建筑物设计图纸、建筑物现状、工程地质和地震资料 8.1.3振动观测应采取必要的安全和防护措施。

8.2结构动力特性观测

8.2.1结构动力特性观测应包括结构自振频率、振型和阻尼比观测等内容

8.2.2结构动力特性观测点的设置位置和数量应满足所测振型阶数和观测设计的要求, 并应在被测建筑物地面和周围地面设置观测点。

8.2.3结构动力特性观测方法应符合下列规定。

8.2.3.1结构基本振型的动力特性观测宜采用环境随机振动法,也可采用初位移法或 强迫振动法S

8.2.3.2结构平面内多个振型的动力特性观测可采用稳态正弦激振法或强迫振动法

8.2.3.3结构空间振型和扭转振型的动力特性观测可采用多振源相位控制同步的稳 态正弦波激振法。

8.2.4结构动力特性观测可根据观测目的和要求在下列情况下进行:

(1) 建筑物投产使用初期;

(2) 建筑物改变用途或改变使用条件;

(3) 使用期发现安全问题;

(4) 建筑物超过设计使用年限。

8.2.5结构动力特性观测的仪器设备应符合下列规定

8.2.5.1结构动力特性观测应根据观测要求和振型阶数等选择加速度计、速度计或位 移十十等拾振器。拾振器的横向灵敏度应小于0.05“

8.2.5.2采用稳态正弦波激振法观测结构动力特性时,宜选用旋转惯性机械起振机、 液压伺服激振器或电磁激振器,使用频率范围宜取0.5Hz ~30Hz,频率分辨力应高于 0. OlHzɔ

8.2.5.3采用锤击法观测结构动力特性时,观测仪器的使用频率范围应比稳态测试时 大一个数量级。

8.2.6结构动力特性观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 观测记录表;

(3) 观测数据处理资料;

(4) 时域曲线;

(5) 频谱曲线;

(6) 结构动力特性与其他相关因素的关系资料;

(7) 观测成果分析:,

8.3结构动力反应观测

8.3.1结构动力反应观测应包括结构动态参数、结构振动形态和结构动力系数观测等内 容:,结构动力反应观测前,应进行结构动力特性观测进行结构动力反应观测时,应同时 观测作用于结构上的动力荷载

8.3.2结构动力反应观测点的设置应符合下列规定

8.3.2.1观测点的位置和数量应能满足确定结构振动形态和观测设计■的要求,并应在 被测建筑物地面和周围地面设置观测点

8.3.2.2在结构受力和变形可能最大的部位应设置观测点

8.3.3结构动力反应观测方法应符合下列规定。

8.3.3.1结构动态参数可采用相应的传感器直接测定;对结构构件的轴力、剪力和弯 矩等内力反应,可通过应变或位移观测后经计•算分析确定

8.3.3.2结构振动形态可采用将同一时刻各测点振幅连线的方法确定。

8.3.3.3结构动力系数应通过测定结构最大受力效应与相应静力效应的计算确定:,

8.3.3.4结构外部动力荷载的观测,应按第7.5节和第7. 7节的有关规定执行桥吊 和门机等动力机械的动力荷载观测,可按作业工况记录S

8.3.4结构动力反应观测可根据观测目的和要求在下列情况下进行:

(1) 建筑物投产使用初期;

(2) 建筑物改变用途或改变使用条件;

(3) 使用期发现安全问题;

(4) 建筑物超过设计使用年限。

8.3.5结构动力反应观测仪器的选用应符合下列规定

8.3.5.1结构动态参数观测应采用自动化仪器,其功能应满足实时控制和数据采集、 数据处理、图形输出等要求

8.3.5.2观测仪器动态范围应大于60dB,测试信号分辨力应高于最小有用振动幅值 的 l/lθɔ

8.3.5.3传感器的连接导线应采用屏蔽电缆“观测仪器的输出阻抗和输出电平应与 记录仪器匹配

8.3.6结构动力反应观测应提交下列成果:

(1)观测点布置图;

(2) 观测记录表;

(3) 观测数据处理资料;

(4) 时域曲线;

(5) 频谱曲线;

(6) 结构动力反应与其他相关因素的关系资料;

(7) 观测成果分析:,

9.0.1水工建筑物冻融观测应根据观测要求收集相关的环境水含盐量、生物附着情况、 水文和气象条件、使用过程中冰情观测资料、工程设和施工情况、工程运行情况以及结 构已采取的防腐措施等“

9.0.2冻融观测测点布置应根据环境特点、结构形式、构件类型等具体情况布置,应重点 观测水位变动区、浪溅区的结构或构件

9.0.3混凝土冻融观测应包括下列内容:

(1) 混凝土结构或构件外观质量;

(2) 混凝土均匀性、缺陷;

(3) 混凝土表层疏松层厚度;

(4) 混凝土强度:,

9.0.4混凝土冻融观测应在混凝土构件调查的基础上划分观测批,并在每一观测批中抽 取10% -30%的构件组成样本

9.0.5混凝土冻融观测点应按观测区布设,并应符合下列规定

9.0.5.1 观测区宜按20OmmX 20Omm的正方形或200mm X 30Omm的矩形网格布设S 每个样本构件观测区的数量不应少于8个

9.0.5.2观测区的4个角点应各设1个超声波观测点,每个构件超声波观测点数量不 应少于32个<,超声波观测点间距的偏差不应大于IOmm,,

9.0.5.3回弹仪观测点应设在超声波观测区内,1个观测区内的回弹仪观测点数量应 为16个,并应均匀布设。构件回弹仪观测点数量不应少于48个。

9.0.6混凝土冻融观测应采用调查与检测相结合的方法,并应符合下列规定:,

9.0.6.1调查应按下列方法进行:

(1) 收集相关资料;

(2) 用观测设备和简易测量工具观测混凝土外观缺陷;

(3) 调查结果分类,分类方法见表9 . 0 . 6

表9.0.6混凝土技术状态分类方法

|

类别 |

___________混凝土技术状态___________ |

|

一 |

整体混凝土完好,混凝土构件外观平整,棱角棱线完整________________________ |

|

二 |

混凝土构件表层出现麻面和露石现象,棱线稲微变钝,但取芯强度和抗冻指标仍能达到设计要求____ |

|

三 |

整体结果开始变化,少量构件上石子松动,裂縫宽度在O.2.n.n以上,有锈水滲出现象 |

|

四 |

整体结构冻融腐蚀现象严重,石子剥落,钢筋外露且锈蚀,混凝土表层不易辨认 |

9.0.6.2混凝土均匀性、缺陷和表面损伤层厚度观测宜采用超声法检测,并应按照现

行行业标准《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(Jl3 239)的有关规定执行“

9.0.6.3混凝土强度观测宜采用超声回弹综合法或取芯法检测,其检测条件、检测方 法和判定标准应符合现行行业标准《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS 239) 的有关规定。当采用回弹法时,应取芯验证

9.0.7混凝土冻融观测主要仪器设备的选取应满足现行行业标准《水运工程混凝土试 验规程》(JTJ 270)和《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS 239)的有关规定。

9.0.8混凝土冻融观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 调查资料;

(3) 检测试验资料;

(4) 检测成果记录表;

(5) 计算分析资料;

(6) 与相关因素的关系资料;

(7) 观测成果分析

10.1 一般规定

10.1.1水工建筑物腐蚀观测应包括混凝土结构腐蚀观测和钢结构腐蚀观测等内容:,

10.1.2水工建筑物腐蚀观测应根据观测要求选择收集下列相关资料:

(1) 环境水的含盐量和生物附着情况;

(2) 水文和气象条件;

(3) 工程设计和施工情况;

(4) 工程运行情况;

(5) 结构已采取的防腐蚀措施等

10.1.3腐蚀观测测点布置应符合下列规定。

10.1.3.1腐蚀观测点应根据腐蚀环境、结构形式、构件类型等具体情况布置:,对腐蚀 劣化易发区应重点观测,适当增加测点和加大观测频次

10.1.3.2氯盐腐蚀环境下混凝土结构腐蚀观测应重点观测浪溅区和水位变动区

10.1.3.3钢结构腐蚀观测应重点观测浪溅区和水位变动区:,

10.1.3.4腐蚀观测应重点观测使用过程中应力较大的部位

10.2混凝土结构腐蚀观测

10.2.1混凝土结构腐蚀观测应包括下列内容:

(1) 外观检查,包括锈蚀、锈斑、空鼓、混凝土剥落、涂层剥落与老化、钢筋锈蚀程度和 混凝土裂缝;

(2) 钢筋锈蚀检查;

(3) 混凝土保护层厚度测定;

(4) 混凝土构件碳化深度测定;

(5) 混凝土构件中不同深度氯离子含量测定“

10.2.2混凝土结构腐蚀观测点的设置应符合下列规定:,

10.2.2.1钢筋锈蚀检查应根据观测目的和要求设置观测点

10.2.2.2混凝土保护层厚度测定,应抽取同类构件总数量的2%且不少于10个构件 作为测定样本,每个样本构件上应设不少于10个观测点且应均匀分布。

10.2.2.3混凝土构件碳化深度的测定,应抽取不少于5个构件作为测定样本,每个样 本构件上应随机抽取不少于10个观测点。

10.2.2.4混凝土构件中不同深度氯离子含量的测定,应随机抽取3个构件作为测定 样本,在每个样本构件上应设置不少于3个取样点:,

10.2.3混凝土结构腐蚀观测方法应符合下列规定

10.2.3.1构件外观检查可采用照相、录像和文字描述的方法。

10.2.3.2检查钢筋锈蚀状况可采用敲击法或混凝土钢筋半电池电位测定法。

10.2.3.3构件中混凝土保护层厚度测定应采用非破损检测法,并应采用局部破损法 进行校核。

10.2.3.4混凝土构件碳化深度的测定可采用钻孔酚酰滴定法

10.2.3.5混凝土构件中不同深度氯离子含量的测定可采用干作业法、混凝土氯离子 总含量测定法或现场快速检测法等

10.2.4混凝土结构腐蚀观测在建筑物使用期间宜每2年进行1次,必要时应加密观测。

10.2.5混凝土结构腐蚀观测精度应符合下列规定

10.2.5.1采用钢筋半电池电位检测钢筋锈蚀状况时,测定偏差不得大于IOmVo

10. 2.5.2混凝土保护层厚度检测精度不应低于1 nιnr,

10. 2.5.3混凝土碳化深度测量精度不应低于0. 5mm:,

10.2.6混凝土结构腐蚀观测应提交下列成果:

(1) 混凝土结构腐蚀观测取样点和观测点分布图;

(2) 外观检查资料;

(3) 检查、测定记录表;

(4) 混凝土保护层与钢筋剥离的面积及钢筋腐蚀活动区域判断;

(5) 混凝土保护层厚度统计值;

(6) 混凝土构件碳化深度测定结果;

(7) 混凝土构件中不同深度氯离子含量分布图;

(8) 与其他相关因素的关系资料;

(9) 观测成果分析

10.3钢结构腐蚀观测

10.3.1钢结构腐蚀观测应包括下列内容:

(1) 外观检查,包括钢结构锈蚀部位、锈蚀面积和锈蚀深度,涂层表面变化及剥蚀状 况,牺牲阳极腐蚀和缺失状况,外加电流保护系统的电缆损坏情况等;

(2) 外加电流阴极保护系统钢结构的保护电位测定;

(3) 牺牲阳极保护系统钢结构的保护电位测定;

(4) 钢结构构件蚀余厚度测定

10.3.2钢结构腐蚀观测点的设置应符合下列规定。

10.3.2.1采用外加电流阴极保护系统的钢结构,应按现行行业标准《海港工程钢结

构防腐蚀技术规范》(JIS 153—3)的有关规定执行

10.3.2.2采用牺牲阳极保护系统的钢结构保护电位的测定,应在距离每个牺牲阳极 保护范围最近处和最远处各设置1个观测点。

10.3.2.3钢结构构件蚀余厚度的测定,应抽取构件总数量的2%且不少于10个构件 作为测定样本,每一样本构件上的观测点不应少于10个且应均匀分布

10.3.3钢结构腐蚀观测方法应符合下列规定。

10.3.3.1构件外观检查可采用照相、录像和文字描述的方法。

10.3.3.2采用外加电流阴极保护系统或采用牺牲阳极保护系统钢结构的保护电位测 定,应按现行行业标准《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》(JTS 153—3)的有关规定 执行

10.3.3.3钢结构构件蚀余厚度测定宜采用超声波法

10.3.4钢结构腐蚀观测应在其建成投产后每年进行1次。

10.3.5钢结构腐蚀观测精度应满足下列要求:

(1) 参比电极的允许偏差为±20mV";

(2) 保护电位测定的允许偏差为± 1 mV;

(3) 蚀余厚度测定的允许偏差为± !mm°

10.3.6钢结构腐蚀观测应提交下列成果:

(1) 观测点布置图;

(2) 外观检查资料;

(3) 外加电流阴极保护系统钢结构保护电位测定结果;

(4) 牺牲阳极保护系统钢结构保护电位测定结果;

(5) 不同部位钢结构构件蚀余厚度测定结果;

(6) 与其他相关因素的关系资料;

(7) 观测成果分析

11.1观测资料整理与分析

11.1.1观测资料应及时整理与分析,绘制观测物理量过程线图、各观测物理量在时间和 空间上的分布特征图、各物理量之间的相关关系图,如有异常,应查明原因。

11.1.2观测资料整理应包括下列主要内容:

(1) 汇总工程资料、考证资料、观测资料和其他与原型观测有关的资料;

(2) 审核原始资料、平面坐标系统转换计算资料、高程系统转换计算资料、观测读数 换算参数和考证资料;

(3) 整理测试设备的型号及相关参数,并详细记录观测过程中观测仪器的工作状态 以及观测设备的变更;

(4) 审核观测记录、过程线、关系曲线及文字说明等的完整性和曲线图的合理性;

(5) 资料分类整理、装订成册。

11.1.3观测成果的分析应满足下列要求:

(1) 将观测成果和有关物理量用图、表、曲线或经验公式表示,分析观测项目的变化 趋势、单位变化量、变化幅度和相互关系的变化规律;

(2) 将观测成果与设理论曲线和以往的观测资料进行对比分析,判断水工建筑物 的运行状况;

(3) 根据观测成果分析工程存在的问题及原因,并对工程运行管理和维修提出建议;

(4) 针对原型观测存在的问题,对观测设备、观测方法、观测精度和观测周期提出改 进意见

11.2观测成果报告

11.2.1观测成果报告宜分为阶段性报告和总报告

11.2.2阶段性报告中应包括观测内容、简要的观测方法介绍、阶段性观测成果及分析、 阶段性结论等内容。

11.2.3总报告应由封面、扉页、目次、摘要、正文和参考资料等部分组成。

11.2.4总报告正文应包括前言、观测依据和基本资料、观测内容和观测方法、观测成果 综述及分析、结论或结语等内容。

11.2.5观测成果报告正文的编写应层次分明、文理清晰、语言通顺、用词准确、用字规 范、标点符号正确、使用法定计量单位,结论和结语应客观、准确、完整、简明扼要。

为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度的用词说明如下:

(1) 表示很严格,非这样做不可的,正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

(2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的,正面词釆用“应”,反面词采用“不应”或 “不得”;

(3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的,正面词采用“宜”,反面词采 用“不宜”;

(4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的采用“可”

1. 《水运工程测量规范》(JlS 131)

2. 《港口工程荷载规范》(JIS 144—1)

3. 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS 239)

4. 《水运工程混凝土试验规程》(JTJ 270)

5. 《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》(JTS 153—3)

附加说明

主编单位:中交上海三航科学研究院有限公司

参 编单位:上海港湾工程质量检测有限公司

长江航道规划设计研究院

主要起草人:周国然(中交上海三航科学研究院有限公司)

(以下按姓氏笔画为序)

王华(中交上海三航科学研究院有限公司)

孙洋波(上海港湾工程质量检测有限公司)

孙爱国(长江航道规划设计研究院)

吴锋(中交上海三航科学研究院有限公司)

邱松(中交上海三航科学研究院有限公司)

汪冬冬(中交上海三航科学研究院有限公司) 高健岳(中交上海三航科学研究院有限公司) 曹金宝(中交上海三航科学研究院有限公司) 舒方法(中交上海三航科学研究院有限公司) 蒋 健(上海港湾工程质量检测有限公司)

主要审查人:赵冲久

(以下按姓名笔画为序)

饱伯强、许廷兴、吴继光、杨京芳、李宗哲、宓宝勇、胡家顺、 徐元锡、徐维均、程泽坤、董志良

总校人员:李德春、刘国辉、吴敦龙、董 方、周国然、吴 锋、孙洋波、 邱松、史晓萍

管理组人员:周国然(中交上海三航科学研究院有限公司)

吴锋(中交上海三航科学研究院有限公司)

邱松(中交上海三航科学研究院有限公司)

孙洋波(上海港湾工程质量检测有限公司)

(JTJ 218—2005)主编单位、参编单位、

主编单位:交通部天津水运工程科学研究院

天津港湾工程研究所

参编单位:中交第三航务工程勘察设计院

天津港(集团)有限公司

主要起草人:郑锋勇、孙万禾

(以下按姓氏笔画为序)

王广德、王笑难、乐凌、刘富强、朱崇诚、朱耀庭、孙义、 孙精石、李文玉、张敬、苗中海、黄孝務■、龚景齐

中华人民共和国行业标准

JTS 235—2016

条文说明

1 总则 .............................................................................................

3 基本规定 .......................................................................................

3.1 一般规定.................................................................................

3.2观测仪器设备...........................................................................

4 观测设计 .......................................................................................

4.1 一般规定.................................................................................

4.2码头.......................................................................................

4.5通航建筑物..............................................................................

4.6航道整治建筑物........................................................................

5外观观测.......................................................................................

6変位与变形观测..............................................................................

6.1 一般规定.................................................................................

6.2水平变位观测...........................................................................

6.3垂直变位观测...........................................................................

6.4彳顷斜观测.................................................................................

7力与应力观测.................................................................................

7.2 土压力、基底压力观测 ..................................................................

7.3水压力观测..............................................................................

7.5波浪力观测..............................................................................

7.7船舶力观测..............................................................................

7.8 冰压力观测..............................................................................

7.9混凝土结构应力观测..................................................................

8 振动观测 .......................................................................................

8.2结构动力特性观测.....................................................................

8.3结构动力反应观测.....................................................................

9冻融观测.......................................................................................

10腐蚀观测.......................................................................................

11观测报告.......................................................................................

11.1观测资料整理与分析..................................................................

11.2观测成果报告...........................................................................

1总 贝H

1.0.1水运工程水工建筑物的受力情况复杂,在正常运营时,不可避免会受到台风、地 震、海啸、洪水等自然灾害以及火灾、船撞等偶发事件影响其安全性,通过原型观测可及时 掌握其在各种因素影响下的状态变化及建筑物的实际状态,避免安全事故的发生,并为维 护加固提供依据同时,水工建筑物全寿命设计是水运工程的一个重要发展方向,通过原 型观测可验证全寿命设计理论和方法,检验新结构的设计合理性、适用性,降低运营期加 固维修的成本,确保建筑物的安全运营“制定本规范将有助于促进我国水运工程科研、设 E十水平的提高和施工、管理的规范化。

1.0.3国家和行业现行有关标准主要包括:《工程测量规范》(GB 50026)、《水运工程测 量规范》(JTS 131)、《水运工程质量检验标准》(JTS 257)、《水运工程混凝土施工规范》 (JTS 202)、《水运工程混凝土试验规程》(JTJ 270)、《内河航道维护技术规范》(JTJ 287)、 《重力式码头设计与施工规范》(JTS 167—2)、《高桩码头设计与施工规范》(JTS 167—1)、 《板桩码头设计与施工规范》(JTS 167—3)、《防波堤设计与施工规范》(JIS 154—1)、《港口 及航道护岸工程设计与施工规范》(JTJ 300)、《船闸水工建筑物设计规范》(JTJ 307)、《水运 工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS 239)、《港口设施维护技术规范》(JTS 310)、 《建筑变形测量规范》(JGJ 8)、《混凝土坝安全监测技术规范)(DL∕T5178)、《混凝土结 构试验方法标准)(GB∕T 50152)、《港口工程地基规范》(J曾147—1) X航道整治工程技 术规范》(.JTJ 312)、《升船机设计规范X SL 660)、《水利水电工程水力学原型观测规范》 (SL 616)等“

3.1 一般规定

3.1.2水运工程水工建筑物原型观测项目分为必测项目和选测项目必测项目一般是 对水工建筑物安全运营有明显影响的观测项目;选测项目一般是根据工程建设或研究的 需要确定“由于埋设传感器的需要,部分观测项目需在设计阶段确定“

3.1.3现场原型观测时,有些观测项目由于受各种外界环境的影响,得到的观测结果不 一定能反应实际情况,因此应该对影响较大的因素同步进行观测“如对超静定结构,温度 变化也会造成结构应力的变化,因此在观测结构应力时同时观测温度,通过换算可消除温 度应力的影响,得到真实的观测结果环境因素一般包括以下方面:

(1) 建筑物周围地形;

(2) 水位、潮位、泥沙、波浪、水流、冰情、风况、气温、湿度、盐度、盐雾、PH值、氯离子 含量等水文与气象等;

(3) 自然及人为原因引起的外界环境变化等“

3.2观测仪器设备

3.2.1我国《计量法》规定,观测、检测、试验用的仪器设备须采用国家计量认证的合格 产品,在检定周期内还须送至法定计量检定单位进行定期检定,即仪器设备使用时必须在 有效的计量检定周期内,以保证测试数据的可靠性和可追溯性。

3.2.4量测仪器的量程、精度和灵敏度等技术指标、性能会影响测试精度,为减少误差, 规定采用相同型号和规格的仪器

3.2.6观测线缆为传感器至观测仪器间广义的电线电缆,由下列部分组成的集合体:一 根或多根绝缘线芯、包覆层、总保护层、外护层及线缆间的连接头、转换头等。观测线缆的 稳定性主要指绝缘满足测试要求

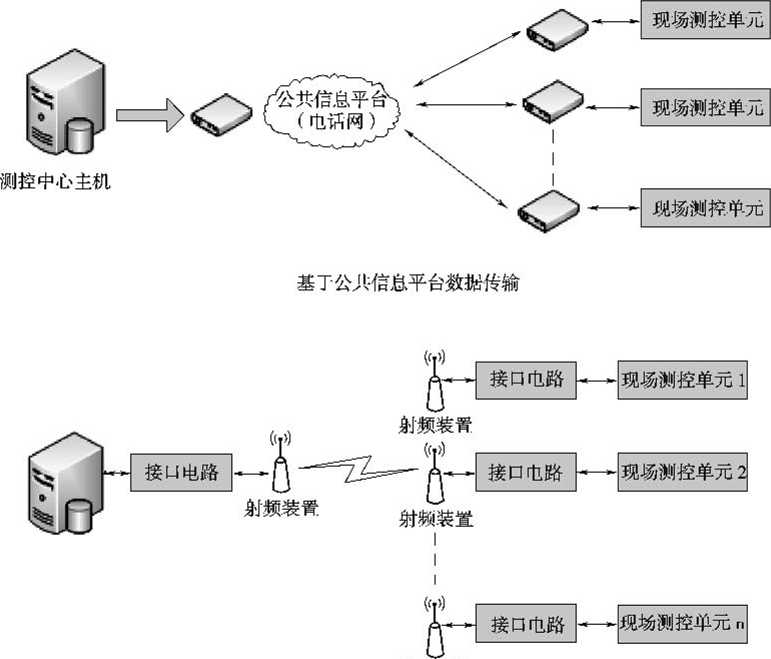

3.2.9采用远程无线自动观测方式时,数据传输主要有以下两种方式:!)基于公共信息 平台传输。在通信不是很频繁、通信数据量较小、实时性和保密性要求不高的场合,采用 中国移动、联通、电信等运营商的公用信息网,建立临时连接的方式来实现远程数据传输 采用这种方式可以降低系统的硬件成本、缩短建网周期,实现高速高效的目的。2)基于 无线通信的远程测控系统。对于工作点多、通信距离远、数据量大、环境恶劣且实时性和 可靠性要求比较高的场合,利用无线电波来实现主控站与各个子站之间的数据通信,采用 这种数据传输方式有利于解决复杂连线,无需铺设电缆或光缆,降低了环境成本。这种方 式的关键是要使射频模块的接收灵敏度和发射功率足够高,以扩大站点间的距离,同时还 要考虑无线电波波段的选择:,无线通信设备已经有许多比较成熟的产品,可以根据实际 需要来选择无线数据传输方式示意图如图3-1所示同时,远程数据传输方式以计算 机为中心、以网络为核心的特征越来越明显人们可通过互联网络在任何地点和任何时 刻获取到观测数据

射频装置

基于无线通信数据传输

图3-1无线数据传输方式示意图

成本方面,第一种方式前期建设投入较低,但后续将产生流量费用,第二种方式前期 建设费用较高,但后期不产生流量费用“当采用远程无线自动观测技术时,需要根据观测 要求及现场环境选择合适的传输方式。

4.1 一般规定

4.1.3采用自动化观测技术不仅能够全面、准确、实时地获取监测数据,及时提供观测数 据,可克服传统的人工观测的诸多弊端,如人为读数误差,导线过长导致的测量误差,导线 的现场保护等,能更客观地反映实际的观测状况,同时也能减轻工作人员的体力劳动,增 加安全,提高效率,全面提高观测施工过程中的管理水平采用自动化观测系统具有以下 优点:1)可消除人为因素引起的误差;2)可降低人工成本;3)观测数据可以及时得到处理 或初步分析,并及时反馈;4)可解决恶劣环境下无法人工观测的问题;5)可根据需要及时 调整测试频率

数据存储是指观测数据在自动采集设备的存储单元中进行存储,在通信异常情况下 不至于丢失观测数据,可确保观测数据的连续性,可人工现场导出数据或待通信恢复后远 程自动导出数据。数据传输是通过各种传输网络将观测数据传输至数据服务中心进行分 析处理,工作人员无须亲临现场,在办公室即可获取观测数据数据传输的方式通常有无 线、微波、电话通信线、屏蔽双绞线、光纤等数据处理和分析是指通过设计■相应的算法对 观测数据进行计算、核对,对计算结果自动进行评估与分析,并根据设定的条件主动反馈 结果给用户,便于用户的及时决策

4.1.4水工建筑物的结构特点和影响其安全性、适用性和耐久性的因素一般考虑下列 方面e

高桩码头包括整体稳定性、岸坡稳定、挡土结构抗倾、抗滑移等,构件的强度、桩柱的 压屈稳定、桩的承载力、混凝土构件抗裂、构件变形、柔性靠船桩水平变位等.

重力式码头包括整体稳定性、抗倾稳定性、抗滑稳定性、地基应力、地基沉降、构件承 载力、构件裂缝宽度等。

板桩码头包括整体稳定性、抗滑稳定性、抗倾稳定性、地基承载力、锚碇结构的稳定 性、板桩的承载力、构件强度、腐蚀等。

重力式直立防波堤包括整体稳定性、抗倾稳定性、抗滑稳定性、波浪力、基床和地基的 承载能力、地基沉降量、明基床的护肩块石和堤前护底块石的稳定质量。

斜坡式防波堤包括整体稳定性、抗滑稳定性、抗倾稳定性、波浪力、护面块体稳定、护 面层厚度、堤前护底块石稳定、胸墙强度、地基承载力和地基沉降等:,

斜坡式护岸包括护面块体稳定、护面层厚度、栅栏板、预制板块和现浇混凝土板强度、 护底块石稳定、胸墙和挡浪胸墙的抗滑、抗彳项稳定性和结构强度、岸坡及地基的整体稳定 性、沉降等。

直立式护岸的墙体结构形式、受力特点与重力式码头、重力式直立防波堤最为 接近

船坞包括:①坞室和坞口的抗浮稳定性;②坞口及分离式坞墙的抗滑和抗倾稳定性; ③坞墙、底板内力和强度;④钢筋混凝土构件抗裂及裂缝宽度;⑤坞墙、底板、坞口门墩基 底应力和地基承载力;⑥粘性土地基上分离式坞墙和坞口门墩的地基沉降:,

4.2码 头

4.2.1水位变动区和浪溅区由于强烈的干湿交替、冻融、水流冲击、冰磨、船舶撞击的等 作用,属于易受损、易腐蚀部位,观测设计时应重点关注

4.2.4.1锚碇点的变位对结构受力影响很大,锚碇结构最大弯矩处,往往是最大变形 处,因此测点布置在锚碇点和最大弯矩处“

4.5通航建筑物

4.5.3.4对闸门等平面钢结构要求按划分网格来设置观测点主要是便于将观测结果 与有限元计算结果进行比较。

4.6航道整治建筑物

4.6.2.2在平原河流及松散的沙、砂卵石河床上建造的丁坝,基础容易淘刷,导致坝体 沉陷乃至崩滑;在坝根与天然岸坡连接处,岸坡容易被冲刷,形成缺口,导致岸坡垮塌,因 此规定测点设置在坝面、坝根等部位。

4.6.3导流顺坝的坝身、封弯顺坝堵口坝段、顺坝坝根与河岸岸坡连接处,容易受水流的 冲刷而发生毁损。主要原因有以下几种:1)坝轴线与中水、洪水水流动力轴线交角较大, 受急流顶冲::.位于中、洪水主流顶冲点的坝体,在汛期承受很大的冲击力,对于结构松散 的抛石建筑物极易被水流逐个剥落产生溃决2)横向环流的侧向侵蚀和斜向流冲刷“ 导流顺坝、封弯顺坝前沿,收弯道水流的侧向扫刷,迎水坡前产生较大的横向环流(主要 为中水侵蚀、其次是低水侵蚀),次横向环流将坝基前脚掏空,致使坝体失稳而坍塌承 受急流顶冲的背水坡坡脚也常被淘蚀。3)坝根冲刷。顺坝坝根没有丁坝受冲刷的情况 严重,但在岸坡地质条件差,防护措施不当的情况下,仍会发生破坏。因此规定测点设置 在坝身、坝根与河岸岸坡连接处等部位。

对固滩顺坝的两端及坝身段,是受冲刷较剧烈的部位,容易引起破坏。因此规定测点 设置在顺坝的两端:,

4.6.4锁坝的破坏形式如下:

1) 坝后冲刷,坝体上、下边坡坡脚,尤其是下游边坡坡脚,容易被水流淘刷沉陷,可能 致使坝体结构失稳而崩塌:,

2) 坝体两端嵌入部分衔接不好,水流乘虚而人冲刷衔接处,导致其崩塌冲程缺口毁 坏坝体“

3) 坝顶和上、下边坡块石粒径太小,抵挡不住漫坝水流的冲击,块石发生滑动滚走, 由少而多渐成缺口 ,导致整个坝体破坏

4)受流木、流冰的挤压和撞击,坝顶块石发生松动并滚落坝下而引起坝体 破坏。

因此规定测点设置在坝体、坝脚、坝顶、坝根与护岸连接处等部位。

5.0.2.5在现行行业标准《水运工程混凝土施工规范》(JIB 202—2011)中,将水运工 程水工建筑物上的部位划分为大气区、浪溅区、水位变动区和水下区四个区域:,从有关单 位对沿海港口码头混凝土结构构件现状的调查结果来看,混凝土构件的表面破损通常集 中在浪溅区和水位变动区。

6.1 一般规定

6.1.1水工建筑物的变形是建筑物在内、外荷载和各种影响因素作用下产生的结构位置 和总体形状的变化:,本条所提出的水平变位、垂直变位、倾斜等观测项目,一般在土木工 程中常涉及,能够涵盖建筑物整体和局部及地基基础的几何位置、形状的变化通过这些 项目的观测,就能够掌握建筑物及地基基础的状态及其变化过程,并据以判断其是否安全 正常和验证其设计■数据、鉴定其施工质量。

6.2水平变位观测

6.2.2.2由于水运工程水工建筑物的结构变形缝间距一般在Iom ~60m,所以对内部 水平变位观测的纵向观测点间距选取20m ~ 50m比较适宜:,

6.2.3所列水平变位观测方法均是比较常用的测量方法,在现行行业标准《水运工程测 量规范》(JTS 131—2012)、《建筑变形测量规范》(JGJ 8—2007)和国家标准《工程测量规 范》(GB 50026—2007)中均有相关规定

6.3垂直変位观测

6.3.5.1表面垂直变位观测方法及精度要求主要引自现行行业标准《水运工程测量 规范》(JTS 131—2012) ɔ

6.4倾斜观测

6.4.3.4近景摄影测量是摄影测量的一个分支,它是指摄像机到被摄物体的距离不超 过30Om的摄影测量近景摄影测量的主要目的是用来确定各类目标物体的形状、大小 和几何位置其最明显的特点是测定的多样性和瞬时性。对于大型建筑物的变形量,近 景摄影测量方法可以实现对多个测点的同时观测和对建筑物变形全貌的观测S

6.4.5由于彳顷斜观测采用推算法直接观测量为水平变位观测和垂直距离,精度主要受上 下两观测点水平变位观测精度和垂直距离观测精度的控制,所以本条提出彳顷斜精度符合 表6. 1.4规定。当直接采用测斜仪或彳顷角仪测量时,精度则直接受仪器本身精度的限制, 不同的仪器,精度差别比较大,但最低的精度标准也应当满足由表6. 1.4规定的不同等级 的水平变位和垂直变位精度,按误差传播定律计算获得的倾斜精度的要求

7.2 土压力、基底压力观测

7.2.1.2 —般情况下土压力的观测点主要布置在板桩码头的板桩墙后、高桩码头的挡 土墙后、船闸闸室及船坞坞墙外侧等部位;基底压力观测点主要布置在重力式码头底部、 防波堤及拦水坝底、船闸闸室及船坞坞室底部等部位。

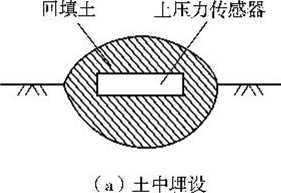

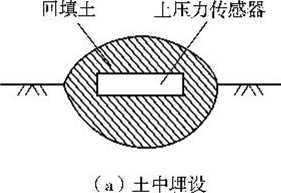

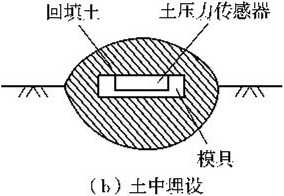

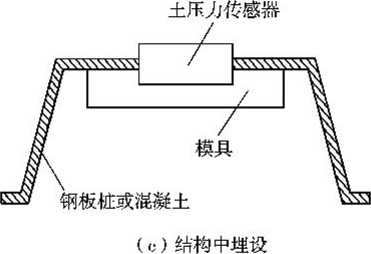

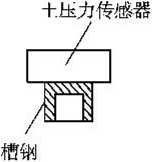

7.2.3 土压力观测的仪器通常称之为土压力传感器、土压力盒或土压力十十,本规程将其 统称为土压力传感器土压力传感器的埋设可采用土中直接埋设或结构接触式埋设等方 法。一般情况下土压力传感器的埋设方法如下:①测力面与所测土压力或基底压力方向 垂直;②测力面与所测土体表面齐平;③埋设压力传感器时应尽量减少对周围土体的扰 动,土压力传感器与周围土体保持充分接触,接触面的回填土密实度与周围土体一致常 见的土压力传感器土中直接埋设或结构接触式埋设方法如图7-1所示.

77∖∖77\\

77\\

(d)槽钢安装架埋设

图7-1几种常见的埋设形式

7.3水压力观测 7.3.3水位测读仪的精度和量程是一对矛盾体,原规范规定“采用传感器观测水压力 时,应合理选择测量系统的精度不应低于0.05kPa,'精度要求太高,0.05kPa相当于5mm 49 的水压,一般情况下测量系统的精度是满量程的0. 1% -0.5%来规定:,

7.5波浪力观测

7.5.2.5波浪力的观测方法、观测点布置在以前没有统一的规定,而且较为全面的波 浪力原型观测进行的也少在考虑建筑物观测点布置问题上,参考了现行行业标准《波 浪模型试验规程XJTj/T 234—2001)有关规定。这样考虑有几个优点:

其一,波浪模型试验在考虑测量波压力测点布置时,不论是直立墙式建筑物、斜坡式 建筑物或其他特殊形式的建筑物,基本上把波浪作用在建筑物上的主要控制面包括了 ,并 且可以和现行行业标准《港口工程荷载规范》(,rΓS144-1—2010)的有关计算公式相 结合“

其二,波浪力原型观测参照现行行业标准《波浪模型试验规程》(JTJ/T 234-2001)有 关波压力观测的观测点布置,使得观测的数据可以和模型试验的试验数据相互比较和相 互验证S

其三,原型观测实际上就是1: 1的模型试验,参照现行行业标准《波浪模型试验规程》 (JTJ/T 234—2001)中有关波压力观测的观测点布置形式可以使分析资料程序化,整理的 观测资料规范、统一,为今后的水运工程水工建筑物建设积累丰富的资料“

7.7船舶力观测

7.7.1船舶力观测内容是根据船舶靠泊和系泊时的运动情况及船舶在运动中对水工建 筑物的作用力编制的,这其中包括两个方面:

(1) 船舶靠泊时对水工建筑物的作用力主要取决于船舶靠泊的靠船速度及船舶运动 状态:,因为这时的船舶完全是自由漂浮状态,没有其他约束力作用于船舶。如果是大型 船舶用拖船协助靠泊,拖船给船舶一•定的约束力,但船舶还是自由漂浮状态。靠泊时船舶 主要撞击护舷,护舷受压而产生变形。所以观测内容主要为船舶的靠船速度、船舶对护舷 的撞击力和护舷变形等

(2) 船舶系泊时已经停靠在码头,并有缆绳系住船舶。此时,船舶在风、浪、流联合作 用下的运动是有约束条件下的横移、纵移、升沉、横摇、纵摇和回转六个自由度的运动,船 舶对建筑物的作用力为挤靠力和系缆力所以,船舶系泊时的观测内容主要为船舶在风、 浪、流联合作用下的六个运动量观测,船舶对建筑物的挤靠力和缆绳拉力观测,以及潮位、 波浪、水流和风况等的观测

7.8冰压力观测

7.8.1冰压力观测内容是以现行行业标准《港口工程荷载规范》(JlS 144—1 —2010 )中 冰荷载的有关设计■参数为依据,并在此基础上增加了观测冰凌厚度、冰凌爬冰堆积厚度、 流冰速度和在观测期内相应的潮位、冰温、风况等内容。挤压冰力包括冰生长过程中的挤 压力和浮冰在船舶靠泊时被船推向结构的挤压冰力。这些观测内容都是设计关心的问 题,也是设^■中很重要的依据参数.

7.8.2.3现在摄像技术非常先进,采用摄像法观测流冰的流动速度、流动走向和流冰 的漂浮状态是既方便又准确,故在此作了推荐。在选择流冰冰块的大小问题上,主要考虑 摄像跟踪时摄像目标要清晰,不能太小,所以规定流冰块体面积不宜小于1.5nr

7.8.2.5对于北方河流,流冰期水位远远低于设计最高水位,也有低于设计低水位情 况,因此设置观测带能较为合理的观测挤冰压力:,

7.8.2.6由于孤立流冰运动的随意性,流冰撞击建筑物后产生的撞击力观测难度很 大,从查阅资料中也没发现这方面的实例<,考虑到船舶靠岸撞击护舷的状态是可用跟踪 法进行观测的,而流冰与船舶运动相似,为此提出也采用跟踪法对流冰撞击建筑物的撞击 力进行观测,方法是在观测地的岸壁处安装可平移、升降的装置,该装置上安装有能满足 观测要求的测力传感器.

7.9混凝土结构应力观测

7.9.1本条中相关资料一般包括下列内容:

⑴原始资料、设计图纸和计算书、施工和试件制作记录、原材料物理力学性能等资 料;对预应力混凝土构件,其施工阶段预应力张拉的全部详细数据与资料;

(2) 结构的跨度、截面、钢筋的位置和保护层厚度等实际尺寸及初始挠曲、变形、原始 裂缝等的调查资料;

(3) 已经生产或使用的结构构件实际工作状况

8.2结构动力特性观测

8.2.5.1加速度升■拾振器的横向灵敏度应小于0.05 V - s>∕m、速度if■拾振器的横向灵 敏度应小于0∙ 05 V - s2∕nκ位移计拾振器的横向灵敏度应小于0. 05V∕m(注:V-伏特、 S-秒、m-米),因此本条规定拾振器的横向灵敏度应小于0.05

8.3结构动力反应观测

8.3.1结构动态参数包括速度、加速度、动位移和动应变等。结构振动形态是结构在动 力荷载作用下的变形曲线,一般并不与结构的某一振型相一致。而结构振型是结构按某 一固有频率振动时的变形模式,是结构自身动力特性之一结构振动形态对分析多跨连 续结构动应力和研究结构空间刚度都非常必要。

9.0.2本条为冻融和腐蚀观测测点布设原则:,在实际工程中应根据水工建筑物结构形 式(码头、船闸、防波堤等)、结构构件(梁、板、牛腿等)特点、构件所处的腐蚀区域(大气 区、浪溅区和水位变动区等)等具体条件布置测点

9.0.3根据混凝土冻融机理,为能真实地反映混凝土冻融破坏特征,基于目前的测试技 术现状,在采用视感的方法进行初步调查的基础上,一般采用下列测试方法:

(1) 用超声波法检测混凝土均匀性和缺陷;

(2) 用超声波法检测混凝土表层疏松厚度;

(3) 用超声回弹法检测混凝土强度。

10.3.1钢结构外观检查中涂层表面变化及剥蚀状况包括:涂层破损和涂层鼓泡、剥落情 况对于牺牲阳极状况的检查包括对水中钢结构海泥面高程、阳极固定情况的检测和牺 牲、辅助阳极腐蚀产物表面溶解情况、牺牲阳极实际尺寸的检测对于外加电流阴极保护 系统的检查包括电缆损坏情况、保护电位、仪表状态和阴极保护钢结构电连接电阻的检 测。对钢结构构件蚀余厚度测定指测定钢结构的壁厚:,

11.1观测资料整理与分析

11.1.3第一项中的相互关系不仅包括两个及两个以上观测项目间的相互关系,也包括 物理量的时空关系“

11.2观测成果报告

11.2.1阶段性报告一般有两种,一是观测设计规定周期的阶段性报告;二是当观测物理 量明显超过正常值或水工建筑物发生损坏时观测实施单位提供的报告。

55