中华人民共和国交通部

人民交通出版社

中华人民共和国交通部

JTJ251-87

人民交通出版社

∣9β7 . Jte

(85)交基字2063号

我部组织制订的《干船坞设计规范》业经审查批准,现作为部颁标准试行。部颁(77)交 水基字607号《修船干坞及修船码头主尺度设计暂行规定》同时停止执行。本规范由交通部水 运规划设计院负责管理。试行中请搜集意见,总结经验,积累资料,将有关意见寄交通部水运 规划设计院。

中华人民共和国交通部

根据交通部(81)基技字号文的有关规定,由交通部水运规划设计院、交通部第一航务工 程勘察设计院、中国船舶工业总公司第九设计研究院负责主编,交通部第四航务工程勘察设计 院、华东水利学院、天津大学、南京水利科学研究院、交通部第一、四航务工程局科研所、北 海舰队设计处、广东省航运规划设计院参加,1981年4月下旬组成了规范编制组并开始了工 作。

在编制过程中,从我国的实际情况出发,进行了广泛深入的调查研究,总结了我国船坞建 设的实践经验,广泛征求意见,反复研究修改后,会同有关单位审查定稿。

请各有关单位在试行过程中,将发现的问题和修改意见随时函告我院,以便修订时参考。

交通部水运规划设计院

一、 本规范适用于新建、扩建或改建的修船干船坞的设计。设计造船干船坞时亦可参照使 用。本规范中“干船坞” 一词,以下均简称“船坞”。

二、 本规范包括船坞工艺设计、水工结构、坞门、灌水及排水系统等内容。未作规定部分 可参照《港口工程技术规范》及其他有关规范执行。

三、 船坞的设计应做到因地制宜、技术先进、安全适用和降低工程造价。

四、 新建船坞应注意环境保护,防止对环境的污染,遵守国家现行的《工业“三废”排放 试行标准》的有关规定。

五、 船坞等级的划分主要根据设计代表船型的吨级(载重吨)划分为三级,用以确定船坞 的安全度设计标准:

I级:大于五万吨级以上的船坞(大型船坞);

II级:五万吨级到五千吨级的船坞(中型船坞);

III级:五千吨级以下的船坞(小型船坞);

当自然条件复杂,破坏后对船厂或港口生产造成重大损失,或在国防上占有重要地位时, 经过论证可将II、III级船坞等级提高一级;当自然条件好,当地又有成熟的建设经验,经过论 证,亦可将I、II级船坞等级降低一级。

坞口外翼墙可和与其相连接的码头或船坞釆用同一等级。

船坞基坑与围堰一般可比主体工程降低一级考虑。

第L 0.1条 坞前水域应有良好的防浪掩护条件,并应尽量避免进出坞船舶受较大的横向风、 流的作用。对内河船厂的船坞还应避免顺流进坞。

第1.0.2条坞口前应有足够的操作水域面积,其长度(沿坞轴线方向)一般不小于进坞船舶 总长的二倍,宽度一般不小于船舶总长的1.5倍(当有充分理由并制定有具体进出坞方案时, 亦可不受上述限制),并应尽量避免过往船舶对进出坞船舶的干扰。

第L 0. 3条坞口前应避免发生有害冲刷或淤积。

第1.0.4条坞址应有良好的地质条件。船坞周围应有适当的拆装件堆放面积。

第L 0.5条船坞的布置应符合工厂及总工艺流程的要求,并应考虑远景发展的可能性。

第2.1.1条船坞的主要尺度及标高应根据设计釆用的船舶主尺度、工艺设计原则、进出坞工 艺要求和坞址的水文条件等确定。

在可行性研究阶段若无具体船型尺度时,可参照附录一所列数据选取。

第2.1.2条船舶进出坞设计水位应根据工厂生产纲领和坞址的水文条件确定。沿海及近海河 口地区宜选定持续时间不小于2〜3小时、年保证率为50〜80%的潮位为进出坞设计水位,同 时考虑潮位较低季节的进出坞要求。

第2.1.3条坞室横剖面的形状应有利于减少起重设备吊幅的损失。

第2. 2.1条 船坞有效长度按下式确定:

Zyv7 =ZyPP~∖~I (2. 2. 1 )

式中LW--船坞有效长度(m);

LPP--船舶垂线间长度(m);

I-一坞内船舶首尾的修船工作间距(m); 一般取15〜20米。

注:船坞有效长度系指坞门内壁外缘至坞尾墙底表面在坞底纵轴线上的投影距离。

第2.2.2条 坞室宽度按下式确定:

BW=B+b (2.2.2)

式中BW--坞室宽度(m);

B--船舶型宽(In);

b——船舷两侧与坞壁间的总工作间距(Il1); 一般取3〜8米,应根据船舶大小及脚手 架形式确定,但不应小于3米。对有防摇鳍的船舶及海损事故船舶的坞修工作,间距应根据具 体情况另行考虑。

注:坞室宽度系指船坞中剖面处的坞底宽度。

第2.2.3条 坞口宽度一般与坞室宽度相同。

第2. 3.1条 船坞顶标高应考虑坞址水文、地形等因素,参照《港口工程技术规范》第一篇《海 港总体及工艺设计》、《河港总体及工艺设计》的有关规定确定。

第2.3.2条 坞室底标高按下式确定:

HD=HW—TK—h—a (2.3.2)

式中H-D--坞室底标高(m);

HW--进出坞设计水位(m);

7,κ——设计船舶进出坞时的最大吃水(In);

h--船坞中龙骨墩高度(II1);—般取1. 2~1.8米;

Cl——船首尾下缘最低点至中龙骨墩顶面的富裕深度(In); —般取0.5〜LO米,大船 取大值,小船取小值。

第2.3.3条 坞槛标高坞槛标高可高于坞底标高0.5米以上,但应低于中龙骨墩顶面至少0.5 米。

第3.1.1条 船坞工艺布置内容主要包括:坞门、灌水排水设施、坞墩、起重设备、系船柱、 牵引设施、脚手架及除锈油漆设施、扶梯、栏杆、拉环及“地牛”,坞长度标志、中心线标志 及水尺标志、坞底坑、船坞动力公用供应点、照明、坞壁护舷等。其中坞门、灌水排水设施分 别见本规范第三篇第一、二章。

第3. 2.1条 坞墩分中墩(龙骨墩)和边墩。中墩一般布置在船坞轴线上,边墩位于中墩两侧。

第3.2.2条 中墩的布墩范围应不小于代表船型的垂线间长度。其间距一般为1〜2米,必要 时也可在荷载较大的区段适当加密。

第3.2.3条 边墩应根据船舶重量、船宽及船体构造等进行布置;一般万吨级以下船坞设1〜 2行(每侧,下同),一万至五万吨级船坞设2〜3行,五万至十万吨级船坞设3〜4行,十万 吨级以上船坞不少于4行。

第3.2.4条 当进行舱内水密性检验时,应根据需要在灌水舱下增设临时支墩。

第3.2.5条 当拆换龙骨板需拆除部分中墩时,应进行必要的补墩,补墩后的支承面积应接近 原有的支承面积,并避免连续拆板过长。

第3.2.6条 起重设备的布置应以尽量减少起重设备吊幅的损失为原则,其临坞一侧轨道距坞 墙前沿线的距离一般为2. 5〜4.。米。并应满足坞修船舶大件、重件吊装的要求。

第3.2.7条 系船柱一般对称地布置于船坞两侧顶面,距坞墙前沿线8〜15米,间距为15〜

25米。

为照顾小船进坞,可在距坞墙前沿线2米范围内设系缆力小于50千牛顿的系船柱,间距 为15〜25米。

第3.2.8条 牵引设施包括引船小车、牵引绞车、绞盘、滚轮及其配套设备。

引船小车一般设于坞墙顶面的导轨上。牵引绞车设于坞尾中部的绞车房内,其操纵控制室应有 开阔的视野。

绞盘一般设在坞口、坞尾处、对大型船坞也可在中部两侧增设。

坞口附近根据需要可设相应的导向滚轮。

第3.2.9条 船坞脚手架有“支立式”、“悬挂式”、“行走式”及“坞壁式”等。除锈油漆 设施包括手动和机械设施。

第3. 2. 10条船坞应设扶梯。一般在靠近坞口和坞尾处设置,扶梯间距不宜超过100米,超 过时可在中部增设。

第3.2.11条 坞墙顶部前沿应设活动式栏杆,其高度不宜低于90厘米。

第3. 2. 12条 坞底两侧边墩移动的范围内及坞口门槛处,宜设拉环及“地牛”;坞尾壁上, 相应于中龙骨墩顶面标高处应设中心线拉环。设于底板上的拉环及“地牛”不应突出坞底表 面。

第3. 2. 13条 坞墙壁上应有船坞长度标志;坞底板、坞尾壁上及坞门内侧应设中心线标志。 坞口内外,坞尾及坞墙两侧应设水尺标志。

第3. 2. 14条 当有修理“球鼻首”低于船舶基线或有特殊卸舵要求的船舶时,应在坞底板一 定范围设坞底坑,平时坞底坑可用混凝土块铺平。

第3. 2. 15条 当高压水除锈设施自身不带高压水泵时,另行设置的高压水泵房位置宜就近布 置在坞尾或坞侧,可做成地面式或半地下式。如高压水源是自来水时,应设高压泵供水池。

高压水除锈设施的控制室应设置专用线路,控制高压泵的起动、停车。

第3. 2. 16条 坞墙顶部宜设置廊道或地沟以布置动力公用管线,电缆、乙族气、氧气应釆取 安全隔离措施。

第3.2.17条 动力公用供应点

一、 压缩空气、氧气、乙族气供应点,一般布置在坞墙顶部,离坞墙前沿线的距离一般为

1. 0—2. 5米,间距为15〜25米。

乙煥气与氧气供点在保证安全的条件下宜靠近设置。

二、 蒸汽、自来水、海(江)水供点及接电箱,一般布置在坞墙顶部,离前沿线的距离为 1.0-2. 5米,间距为25〜50米。坞墙底部也可增设自来水、海(江)水供点。

三、 当电焊机采用二次接电箱形式时,宜在船坞顶面两侧设电焊机房,其位置一般设于起 重机轨道之外。每座电焊机房按放置10〜20台电焊机考虑。电焊机房间距一般为40〜80米。

电焊机二次接电箱一般设在坞边,距坞顶前沿线L 0-2.5米,间距为20〜40米。

四、 船舶供电接电箱高度宜小于0.4米。电源间(室)应尽量靠近船坞。

五、 照明布置

1. 坞面照明光源宜设在坞的四周及坞侧,避免与起重设备触碰,并注意眩光限制和照度 均匀。

2, 坞壁照明光源一般设在坞墙顶部以下1米的墙面上。坞底应设照光灯。

第3.2.18条 坞口门墩应设护舷。

第4.1.1条 船坞工艺荷载包括以下几种:

一、 坞墩荷载;

二、 地面使用荷载;

三、 引船设备荷载;

四、 其他工艺荷载

第4.2. 1条 坞墩荷载包括船舶在搁墩、修船期间(包括试水过程)船重和压载水重、试舱濯 水重等作用在坞墩上的荷载。

第4.2.2条 进坞船舶的重量包括:

一、 空船重、压载水重;

二、 部分淡水及油料重量,可按其总装量的10%计。

第4.2.3条 船舶搁墩过程作用在端部中墩上的支点回转荷载按下列方法计算:

—■、最大支点回转荷载P:

P=G-F

(4. 2. 3-1)

(4.2.3-2)

式中G——进坞船舶重(kN);

F——船舶即将坐墩时的浮力(kN);

Lz--重心与支点的距离(m);

L{--浮心与支点的距离(m)。

二、 最大支点回转荷载接分布于船舶垂线间长3〜5%长度内的中墩上考虑。

三、 设计端部中墩时应考虑船舶搁墩过程产生的水平力作用,一般可按下式计算:

H=Pacosα (4. 2. 3-3)

式中H——船在搁墩过程作用在端部中墩的水平力(kN);

α——搁墩过程中任一瞬间支点回转荷载与墩面的夹角(rad);

Pa——相应α角度时的支点回转荷载(kN),

第4.2.4条 压载水量应根据要求的船舶纵倾值确定。对一般船舶,纵倾值应不大于船舶垂线 间长的1%;对大、中型油轮可取0.5-1. 0米。

第4.2.5条 修船期间进坞船舶重(扣除压载水)产生的坞墩荷载按如下方法计算:

Cl

7 = 7—

LPP (4.2.5-1)

|

G2=qL[C(c |

(4.2.5-2) |

|

幻=二― λ1 |

(4.2.5-3) |

|

& =半 n2 |

(4.2.5-4) |

式中q——进坞船舶重(扣除压载水)平均线荷载(kN∕m);

GI--扣除压载水后的进坞船舶重(kN);

Gi--某一区段或舱室的重量(kN);

Zi--某一区段或舱室的长度(m);

αo——纵向重量分布不均匀系数。一般平行中体部取1.0,首部取0. 85,尾部取0.95,机 舱段取1.8-2. 2;

gι——进坞船重(扣除压载水)产生的每个中墩荷载(kN/个);

g2——进坞船重(扣除压载水)产生的每个边墩荷载(kN/个);

«1--中墩荷载系数,1般取0.8;

”1——某一区段或舱室范围内的中墩数量(个);

«2--边墩荷载系数,一般取0.7;

”2——某一区段或舱室范围内边墩的数量(个)

第4.2.6条 修船期间若需进行水密试验时,坞墩荷载按试舱灌水时总荷载考虑。

一、大型油轮中舱灌水时:

|

g3=gl+g8 |

(4. 2. 6-1) |

|

g4=g2÷g8 |

(4.2.6-2) |

|

g5=g2 + g' 8 |

(4.2.6-3) |

式中g3--中墩所受总荷载(kN/个);

g4——中舱下边墩所受总荷载(kN/个);

g5—一边舱下边墩所受总荷载(kN/个);

g8——中舱灌水时,中舱下每个坞墩承受的灌水荷载(kN/个);

g’8——中舱灌水时,边舱下每个坞墩承受的灌水荷载(kN/个)。

二、大型油轮边舱灌水时:

g’3=gl+g9

(4.2.6-4)

g'4=g2+g9

(4.2.6-5)

g'5=g2+g'9

(4.2.6-6)

式中g’3--中墩所受总荷载(kN/个);

g’4——中舱下边墩所受总荷载(kN/个);

g’5—一边舱下边墩所受总荷载(kN/个);

g9—一边舱灌水时,中舱下每个坞墩承受的灌水荷载(kN/个);

g’9—一边舱濯水时,边舱下每个坞墩承受的灌水荷载(kN/个)。

三、一般船舶灌水时:

g6=gι +gιO (4. 2. 6-7)

g7=g2+g10 (4. 2. 6-8)

式中g6--中墩所受总荷载(kN/个);

g7--边墩所受总荷载(kN/个);

gio——灌水舱下每个坞墩承受的荷载(kN/个)。

第4. 2. 7条 试舱灌水重产生的坞墩荷载可参照附录二计算。

第4. 3.1条 坞墙顶部及地面荷载包括:堆放物料和拆装件等产生的均布荷载及各种起重运输设 备的集中荷载。

第4.3.2条 均布荷载一般取轨前不大于10千牛顿/米2,轨后10〜20千牛顿/米2。

第4.3.3条 门座式、轮胎式、汽车式、履带式起重机,汽车、大型平板车和拖头的荷载可参 考附录三至附录七选取。

第4. 4.1条 引船小车的牵引力可按下式计算:

JtO=S(龄+3∙6SxlO-3) (4. 4.1)

式中TO——牵引力(kN);

«f--阻力系数,一般取1.3~1. 5;

G--进坞船舶重(kN);

V∖--进坞船舶启动速度,一般为eo"';

g--重力加速度,取9.8m/s2;

t-一船舶启动时间,一般取30〜60s;

S--船舶水上部分侧向受风面积(m2);

第4. 4.2条 进坞船舶侧向受风面积可按如下规定确定:

一、 按代表船型实船资料确定;

二、 当无实船资料时,可按《港口工程技术规范》第三篇《荷载》有关规定确定。

第4.4.3条 引船小车对轨道的作用力可按下式计算:

一、 垂直于轨道方向的水平分力:

ff=τ°a (4. 4. 3-1)

二、 垂直向上分力:

R=TOa (4.4.3-2)

式中H——水平分力(kN);

R--垂直向上分力(kN);

B——引船小车与船上系缆孔的横向水平距离(m);

A——引船小车与船上系缆孔的纵向水平距离(m);

H——引船小车与船上系缆孔的垂直距离(m)ŋ 第4.4.4条 系缆力的确定

一、坞口前沿及翼墙上系船柱系缆力可按表4.4.4-1选取:

表 4.4.4-J

|

船舶吨级 |

《5000 |

IOOOO |

15000 |

200∞-30000 |

35000 ^ 50000 |

55000 ~ 100000 |

|

系缆力 (kN) |

150 __________ |

200 |

250 |

300 |

350 |

400-450 |

二、坞室两侧的系船柱系缆力可按表4.4.4-2选取:

表 4.4.4-2

|

船舶吨矗 |

≤5000 |

10000~ 15000 |

20000 -30000 |

35000 - 500∞ |

55000 〜KXXMO |

|

系缆力 (kN) |

ιω |

150 |

200 |

250 |

300 |

第4. 4.5条 船坞其他工艺荷载根据具体情况确定。

第5.1.1条 船坞应配置压缩空气、氧气、乙族气、蒸汽、自来水、海(江)水、电力、照明、 采暖通风等动力公用设施。

第5.1.2条配备原则

一、 船厂一般应设置各类动力公用站房,氧气、乙煥气也可在船坞附近集中设置瓶、罐或 汇流排。

二、 需修理油舱的船舶应在“洗舱站”洗舱后方可进坞修理。

三、 自来水系统应保证坞修船舶炉水舱及生活用水的需要。船舶压载水、试舱灌水(要求 较高的燃、滑油舱除外)一般采用海(江)水。

第5. 2.1条 压缩空气供气压力一般为490〜784千帕,其用量宜根据所配置的各项风动设施 计算,并考虑同时使用的可能。

第5.2.2条 氧气供应可釆用管道输送或瓶装,管道的供气压力一般为490〜980千帕。其用 量一般根据所配置的氧、乙快工具数量及同时利用系数计算。

第5.2.3条 乙煥气供应宜釆用管道输送。供气压力一般为68.6〜117.6千帕,用量计算原则 同第5.2.2条。

第5.2.4条 蒸汽供应方式应根据其用量的大小及范围确定。当采用管道供应时,压力一般为 294〜588千帕。所需热负荷应根据蒸汽用量及热力消耗进行计算。

第5.2.5条 自来水和海(江)水一般用管道形式布置于坞顶及坞底部;供水点压力为196〜 490千帕。

第5.2.6条 船坞供电系统应满足泵站电气设备、坞修船舶用电、修船用电设备、配套工艺设 备以及船坞照明等供电要求。

第5. 2. 7条 坞区应有充足的照明设施。坞面、坞室的最低照度应不低于20勒克斯。

第5.2.8条 船坞采暖通风设施应满足进坞船舶及泵房等正常工作的要求。

第5. 3.1条 船坞灌水时应保证船舶起浮平稳,并不得冲动边墩。

第5.3.2条 船坞的灌水时间一般为1.0〜2. 5小时。大型船坞取大值。

注:灌水时间系指坞内无水、无船时开始灌水至水面达到进出坞设计水位所需的时间。

第5.3.3条 船坞的排水时间一般为:大型船坞4〜6小时;中型船坞2.5-4. 0小时;小型船 坞1〜2. 5小时。

第5.3.4条 当泵站布置在坞口附近时,泵站顶盖不宜高出地面过多。

第5.3.5条 坞底应设置排除坞内生产废水、雨水的排水明沟。坞底面应设横向排水坡,坡度 可取0.5〜1.0%;若设纵坡,纵坡可取1%。〜3%。。

附表1.1

|

主尺度(In) 鉅舶载重量(D |

一 Lg |

B |

TK |

. 主尺度(In) 船舶载覆量(t) |

妬 |

B |

TK |

|

5000 |

114.0 |

16.1 |

4.11 |

120000 |

275.1 |

43.8 |

7.92 |

|

16000 |

154.5 |

23.1 |

5.07 |

150000 |

294.2 |

47.1 |

8.37 |

|

24000 |

172,7 |

26.2 |

5.50 |

200000 |

310.0 |

50.0 |

8.50 |

|

35000 |

192.1 |

29.5 |

5.96 |

250000 |

325.0 |

54.0 |

8.50 |

|

55000 |

218.7 |

34.1 |

6.58 |

300000 |

330.0 |

56.0 |

8.50 |

|

95000 |

256.7 |

40.6 |

7.48 |

n3

714

G-沔G5-阪 一一 =

(附 2.7)

(附 2.8)

式中G3——中舱灌水时,作用于灌水舱下全部坞墩上的灌水重量(kN);

G⅛--中舱灌水重量(kN);

α——纵向分配系数,对刚性地基取α =0. 79,当地基系数K=294kPa时取α =0. 6;

β∖--中舱灌水时,横向分配系数,J般取0. 66;

G’3——中舱灌水时,分配到两侧边舱下全部坞墩上的灌水重量(kN);

N3——中舱下坞墩数量(个);

N4——两侧边舱下的坞墩数量(个);

G5—一边舱灌水时,分配到中舱下全部坞墩上的灌水重量(kN);

Ge--边舱的灌水重量(kN);

βz--边舱灌水时,中舱横向分配系数,J般取0. 38;

——边舱灌水时,作用于灌水舱下全部坞墩上的灌水重量(kN);

对于横向不分舱的一般船舶,可按下式计算:

GI=GSa (附 2.9)

幻° =冨 (附2. 10)

式中G7——灌水时,直接作用于灌水舱下全部坞墩上的灌水重量(kN);

G3--灌水重量(kN);

佐一一灌水舱下的坞墩数量(个)。

附表3.1

|

起重机吨位 主要卷数 f |

5t |

5t |

5t |

IOt |

IOt |

IOt |

15t | ||

|

起重能力(t) 起重幅度(m) |

主钩副钩 |

S 7.5-24 |

5 25 |

5 30 |

5 10 12-30 12-17 |

5 10 12-30 12-22 |

10 8.5-30 |

10 15 9-32 9-20 | |

|

起升高度(m), 轨上/轨下 |

20/10 |

22/20 |

22/15 |

30/10 |

32/7 |

25/15 |

26.44/15 | ||

|

整机空载威重(t) |

98 |

97.5 |

112 |

99.8 |

94.7 |

195 |

185 | ||

|

轨距X基距(m) |

6x6 |

10.5 × 8 |

10.5 X 10.5 |

6×6 |

10x8 |

10.5x10.5 |

6x6 | ||

|

走轮总數/走轮直径(mm) |

16/550 |

8/550 |

8/550 |

16/550 |

16/550 |

16/550 |

16/700 | ||

|

轮距(∏≡∏) |

765/765 -765 |

765 |

765 |

765 - 1235 -765 |

765-935 -765 |

850- IloO-850 | |||

|

最大轮压(kN) |

116 |

225 |

ISO |

151 |

243 |

230 | |||

|

≡ |

: |

A |

25.6/6.4 |

140/70 |

108/27 |

101.6/25.4 |

52.4/131 |

240/60 | |

|

B |

272/68 |

290/145 |

180/45 |

214.5/53.6 |

512/128 |

420/105 | |||

|

C |

464/116 |

450/225 |

720/180 |

604/151 |

972/243 |

920/230 | |||

|

支点压力(kN)/每只走轮压力(kN) |

D |

272/68 |

290/145 |

180/45 |

293.2/73.3 |

512/128 |

420/105 | ||

续上表

|

主要参数 起東能力(I) 起爰幅度(IIl) |

、、罢重机晚位 |

15t |

20t |

25t |

25t |

30t |

30t |

SOt | ||||||

|

主釣副钠 |

La 15 9-32 9-20 |

10 20 9-30 9~20 |

10 25 9-32 9-14 |

5 25 15-45 15-20 |

10 30 9-32 9-14 5 9-32 32/ 200 |

15 30 15-45 IS 5 17.5-4 40/10 ... |

-27 8 |

J5 30 15-45 15-27 5 17.6-48.1 | ||||||

|

⅜⅛ 升 l⅜ 度(m) |

轨上/執下 |

32/10 |

37/10 |

32.6/10 |

35/7 |

50/11 | ||||||||

|

整机空载总重(D |

IHO |

166 |

190.5 |

242.7 |

290 |

384 | ||||||||

|

軌距X基距(In) |

10x9 |

10.5x10.5 |

6x8 |

IoXlO |

6x8 |

IOKIO |

12×12 | |||||||

|

走轮总数/走轮直径(皿)______ |

16/700 |

16/700 |

16/700 |

24/550 |

16/700 |

32/700 |

32/700 | |||||||

|

轮距(mm) |

J⅜50-11f)0 -«50 i __I |

taα-ιιoo -850 |

7∞-8∞- 700“ 800-700 |

850- 1100 -S50 |

御-1100- 350*1100- 850-1100- 850 |

850-950-&50- 1150-850 - 950-8» | ||||||||

|

皱大轮压(kN)______________ |

200 二 |

234 |

250 |

221.5 |

275 |

205 |

250 | |||||||

|

E W点压力(kN)爲 主要參数 |

A 8 |

240/60 500/125 |

103,2/25.8 3S7,d∕96.9 |

----- |

124.4/31 1 |

171,2/21.4 |

168/21 | |||||||

|

509.6/127.4 |

724,8/90.6 |

WO/111 | ||||||||||||

|

C |

800/200 |

咳/234 |

IioO/275 |

1640/205 |

2000/250 | |||||||||

|

ff |

压丿J (kN) |

D |

584/146 ≡ |

387 6/96-9 |

596/149 |

724.8/90.6 |

1040/130 | |||||||

|

起重机吨位 「- 一 |

40t |

60ι |

60 |

75∣ |

IOOl |

150t 120 150 15-45 15-36 30 18-48 | ||||||||

|

起重能力Q) 起垣幅度S) |

主钩副钩 |

20 40 9-30 9-20 10 12,4-33 |

25 60 15-50 15-26 W 17.4-52.8 |

35 W B-38 13-24 IO 14.5-40.5 |

50 75 10-30 10-^20 10 12-33 |

64 1∞ I1-W.5 11-23 25 12.5-37 | ||||||||

|

起升高度(m) |

轨上倾下 |

31/9 |

40/12 |

39/3 |

40/15 |

41/9 |

60/11 | |||||||

|

整机空载总重(I) |

330,3» |

7L5 |

520 |

671 |

750 |

1656 | ||||||||

|

轨距X基距(m) |

IOX 10 |

IOX 12 |

1。5x11 |

10x15 |

10*15 |

12x16 | ||||||||

|

走鉛总数/走轮直径《mm) |

32/700 |

4β∕650 |

<½∕700 48/800 |

48/650 |

4δ∕9∞ 1050-12OU-]050 -1200-1050-1200-105O- 1200- 1050-1200^ I05Q | |||||||||

|

轮距(mm) |

850∙ IlOG. 850-1100-S50- IL∞-850 |

750-900. 750-900- 9∞-75O- 900-750- 900-750 |

1100-1300-JJOO-1300-1100-1300-1100-1300- -IloO |

750-uoα-75(J-IKJU-750-1100-75O- Ll(X)-750- 1100-7» | ||||||||||

|

最大轮压(kN)______________ |

181 |

320 |

235 |

3O4∙.5 |

320 |

640 | ||||||||

|

E .支点斥力"N)/绍 |

5 |

A |

550.4/68,8 |

818.4/68.2 |

453.6/3 |

7.8 5 |

450/37,5 |

IM).4∕]jτ.7 | ||||||

|

g |

«08/101 |

1602/133.5 |

IL40/S |

2862/238.5 |

34S0/290 | |||||||||

|

C |

)448/181 |

3840/320 |

2820/235 |

3MO/32O |

7680/M0 | |||||||||

|

r只星轮死力(題) |

D |

808/101 |

2C04/167 |

1140/95 |

1572/131 |

3450/287.5 | ||||||||

|

名 称 |

最大 起更 ɪ |

FIi (t> |

支催距高On) |

轮眄<gp |

轴距(m〉 |

使用 吊互 0〉 |

支腿厩力SO |

________轮.⅛N) | ||||||||||||

|

A |

b |

C |

d |

筋桥 |

中桥 |

臨桥 |

盯匸桥 |

中厨桥 |

A |

B |

C |

D |

g |

r |

O |

B | ||||

|

7.0 |

— |

— |

— |

— |

∂5 |

190 |

— |

— | ||||||||||||

|

30 |

91.5 |

4.55 |

4.85 |

"9 |

1.15 |

2.25 |

— |

2.25 |

3.06 |

— |

17.5 |

50 |

185 |

0 |

60 |

50 |

70 |

— |

— | |

|

~7ΠΓ |

— |

— |

— |

— |

-S- |

"TRT |

— |

— | ||||||||||||

|

5.0 |

0 |

87 |

75 |

188 |

— |

— |

— |

— | ||||||||||||

|

8.0 |

0 |

91 |

78 |

211 |

— |

— |

— |

— | ||||||||||||

|

25 |

80 |

5.00 |

5.43 |

Lol |

L 03 |

2.38 |

— |

2.40 |

140 |

— |

IOLO |

0 |

93 |

Te |

228 |

— |

— |

— |

— | |

|

16.0 |

0 |

97 |

82 |

271 |

— |

— |

— |

— | ||||||||||||

|

轮 |

2&0 |

0 |

100 |

85 |

315 |

— |

— |

— |

— | |||||||||||

|

¾LQ |

_Q_ |

的 |

_ |

_ |

_ |

_ | ||||||||||||||

|

船 |

5 |

— |

— |

— |

— |

15 |

50 |

36 |

80 | |||||||||||

|

23 |

27 |

4.32 |

5.70 |

αβ2 |

Ln |

2.20 |

2.10 |

2.10 |

401 |

LS2 |

10 |

0 |

23 |

Il |

175 |

30 |

81 |

20 |

30 | |

|

式 |

15 |

0 |

20 |

20 |

200 |

20 |

30 |

26 |

40 | |||||||||||

|

26 |

_0_ |

20 |

20 |

280 |

15 |

25 |

26 |

45 | ||||||||||||

|

XO |

— |

— |

— |

— |

60 |

116 |

— |

— | ||||||||||||

|

起 |

10 |

— |

— |

— |

— |

53 |

211 |

— |

— | |||||||||||

|

16 |

23.B |

4.10 |

4.60 |

αsc |

0.86 |

2.38 |

— |

2.38 |

2.8 |

— |

3.5 |

10 |

57 |

58 |

127 |

9 |

12 |

— |

— | |

|

£ |

d.0 |

4 |

80 |

67 |

156 |

14 |

7 |

— |

— | |||||||||||

|

16 |

62 |

190 |

_0_ |

119 |

16 |

22 |

— |

— | ||||||||||||

|

机 |

5 |

— |

— |

— |

— |

70 |

30 |

— |

— | |||||||||||

|

8.0 |

— |

— |

— |

— |

80 |

20 |

— |

— | ||||||||||||

|

15 |

29 |

— |

— |

— |

— |

2.64 |

— |

2.54 |

&66 |

— |

10 |

— |

— |

— |

— |

85 |

15 |

— |

— | |

|

12 |

— |

— |

— |

— |

91 |

9 |

— |

— | ||||||||||||

|

15 |

— |

— |

— |

— |

100 |

_0_ |

— |

— | ||||||||||||

|

4 |

— |

— |

— |

— |

55 |

120 |

— |

— | ||||||||||||

|

15 |

23 |

4.10 |

4.59 |

Qa關 |

αβo |

2.50 |

— |

2.50 |

2.87 |

— |

8 |

35 |

106 |

0 |

35 |

35 |

40 |

— |

— | |

|

15 |

40 |

170 |

0 |

30 |

45 |

45 |

一 |

— | ||||||||||||

|

名 称 |

起重 r ω |

nɪ (t) |

支腿距高(■»〉 |

沦丽GlO |

轴g) |

使用 吊更 (O |

支腿压力QN) |

___________轮 JKftN〉 | ||||||||||||

|

a |

b |

e |

d |

爺桥 |

中桥 |

后桥 |

中后桥 |

A |

B |

C |

D |

B |

P |

G |

H | |||||

|

轮 船 式 起 机 |

IO |

18 |

3.60 |

4.00 |

Q 70 |

ατo |

2.20 |

— |

2.20 |

2.60 |

— |

8 5 10 |

8 15 |

90 115 |

0 0 |

7 10 |

45 35 35 |

115 42 50 |

— |

— |

|

6 |

14 |

— |

— |

— |

— |

2.18 |

— |

2.18 |

2.21 |

— |

4 6 |

— |

— |

— |

—— |

15 10 |

45 50 |

— |

— | |

|

6 |

15 |

4. OC |

4.00 |

L 05 |

α∂5 |

L 96 |

— |

210 |

400 |

— |

a 5 |

0 0 |

25 30 |

20 30 |

«5 75 |

10 10 |

10 io |

— |

— | |

|

4.5 |

6.5 |

— |

— |

— |

— |

1.M |

— |

2.00 |

2.20 |

— |

3 45 |

— |

— |

— |

— |

5 5 |

20 25 |

— |

— | |

|

汽车式起重机 |

10 |

24 |

8.5 |

3.15 |

OkM |

ατ9 |

1.95 |

1.92 |

1.92 |

&45 |

1.40 |

6 8 |

10 10 |

110 120 |

0 0 |

M 85 |

30 30 |

80 SO |

20 20 |

36 40 |

|

8 |

15 |

44 |

297 |

1.12 |

α83 |

1.93 |

—— |

1.74 |

400 |

— |

2.5 8 |

0 30 |

34 0 |

27 186 |

M 45 |

Ia 10 |

11 10 |

— |

— | |

|

5 |

16 |

λ58 |

2.86 |

0.95 |

αs3 |

L 96 |

— |

1.92 |

4.62 |

— |

λθ |

0 |

20 |

20 |

100 |

15 |

15 |

— |

— | |

|

6 |

8 |

3.14 |

2.10 |

1.05 |

Λ70 |

1.70 |

— |

L74 |

4.00 |

— |

X5 5.0 |

11 0 |

55 20 |

0 10 |

13 65 |

11 5 |

15 10 |

— |

一 | |

图式

0/ &

0>

附表5.1

|

代表型号 项目 |

W501 |

WloOI |

〜代表型号 项 目 --- |

W501 |

WloOl | |

|

最大起重■ (t) |

10 |

15 |

履带横向中距(m) |

2.3 |

2.52 | |

|

自重(0 |

19 |

37.5 |

履带最大压力 (W |

沿一条履带均匀分布 |

100 |

160 |

|

履带寛度(m) |

0.5 |

0.6 |

沿一条履带按三角形分布 |

180 |

250 | |

|

履带着地长度(m) |

2.83 |

3.28 |

按三角形分布的荷载K度(In) |

2.4 |

2.9 | |

注:此表引自《港口工程技术规范>第三篇《荷载》附录三表7o

附表6.1

|

主要指标 |

单位 |

荷 载 |

二~级 | ||

|

10吨汽车 |

15吨汽车 |

20吨汽车 |

30吨汽车 | ||

|

总重量 |

t |

10 |

15 |

20 |

30 |

|

载重量 |

t |

5 |

8 |

12 |

18 |

|

后轴压力 |

kN |

70 |

IOO |

130 |

2x120 |

|

前轴压力 |

kN |

30 |

50 |

70 |

60 |

|

轴距 |

m |

4 |

4 |

4 |

4+1.4 |

|

轮距 |

m |

1.8 |

1.8 |

1.8 |

1.8 |

|

后(中)轮着地寛度及长度 |

m |

0.5x0.2 |

0.5x0.2 |

0.6×0.2 |

0.6 X 0.2 |

|

前轮着地宽度及长度 |

In |

0.25x0.2 |

0.25x0.2 |

0.3x0.2 |

O.3×O.2 |

|

车辆外形尺寸(KxX) |

m |

7×2.5 |

7x2.5 |

7x2.5 |

8 X 2.5 |

注:此表引自《港口工程技术规范>第三篇《荷载》第七章第29条表8β

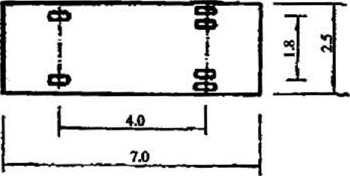

lg. S、20⅜, gE尺顽m)

I------!心 I

______________BJ________________J

3O⅛汽车平面尺寸(In)

|

载 重 |

掩 头 |

___________平 板 车______ | |||||||||||||||||||

|

型 号 |

自重 (t) |

外形尺寸 (Twn) |

型 号 |

自重 (0 |

外形尺寸 (mm) | ||||||||||||||||

|

8 |

解放CA-50 |

3.6 |

2.5 | ||||||||||||||||||

|

8 |

交通SH∙141 |

3.5 |

4850x2500x2400 |

交通 SII-93O |

2.7 | ||||||||||||||||

|

10 |

亚斯210π |

(油躍) | |||||||||||||||||||

|

16 |

大蒙天968 | ||||||||||||||||||||

|

20 |

大蒙夭968 |

(8.185)12.0 |

5820 ×2440×2760 |

上海 SSG-R20 |

8.1 |

I0235× 2990x 1684 | |||||||||||||||

|

20 |

大蒙天968 | ||||||||||||||||||||

|

20 |

亚斯210A |

11.5 |

T- 151 |

7.5 | |||||||||||||||||

|

20 |

黄河150 |

(自行改装~~ | |||||||||||||||||||

|

40 |

太脱拉141 |

(12.4)18.4 |

7600 x 2460x3100 |

上海 SSG-840 |

12.6 |

9945 X 3200 X 1830 | |||||||||||||||

|

40 |

太脱拉In |

(8.43) (18.67) |

85∞×25∞×2570 |

13.7 | |||||||||||||||||

|

40 |

凤牌FW7 |

13.95 |

6900×2500×2700 |

_______13XJ_______ |

13000 x 3000x1100 | ||||||||||||||||

|

重 |

列车满载 总 £ (t) |

轴 距 (mm) | |||||||||||||||||||

|

O- 1 |

1-2 |

2-3 |

3-4 |

4-5 |

5-6 |

6-7 |

7-8 |

8-9 | |||||||||||||

|

8 |

14.33 |

4,000 |

4,100 | ||||||||||||||||||

|

8 |

16.20 |

2,800 |

2,750 | ||||||||||||||||||

|

10 |

33.365 |

4,150 |

1,400 |

3,550 |

1.4W | ||||||||||||||||

|

16 |

37.98 |

3∙835 |

1,320 |

3,650 |

5,4∞ |

1,200 | |||||||||||||||

|

20 |

40.1 |

3,835 |

1,320 |

3,885 |

5,500 |

—— | |||||||||||||||

|

20 |

44.00 |

3,835 |

1.320 |

2.830 |

7.330 | ||||||||||||||||

|

20 |

39.0 |

4,100 |

1∙4W |

2.830 |

7.350 | ||||||||||||||||

|

20 |

4,000 |

6,8∞ |

1,300 | ||||||||||||||||||

|

40 |

70.83 |

2,540 |

1.260 |

_ |

4.230 |

1.300 |

— | ||||||||||||||

|

40 |

62.1(72.37) |

3.565 |

l∙220 |

3.400 |

6∙205 |

1,190 | |||||||||||||||

|

40 |

61.0 |

4.100 |

3.150 |

8.削 |

1.150 | ||||||||||||||||

|

载 重 |

轴 负 荷 (LN) | ||||||||||||||||||||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 | ||||||||||||

|

8 |

19 |

61.5 |

62.75 | ||||||||||||||||||

|

g |

23 |

55.5 |

63.5 | ||||||||||||||||||

|

10 |

42.15 |

63.7 |

63.7 |

82.05 |

82.05 | ||||||||||||||||

|

16 |

35.7 |

42.15 |

42.15 |

86.6 |

86.6 |

的.6 | |||||||||||||||

|

20 |

35.7 |

42 15 |

42.15 |

140.5 |

140.5 | ||||||||||||||||

|

20 |

35.7 |

42.15 |

42.15 |

106.7 |

213.3 | ||||||||||||||||

|

20 |

23 |

46 |

46 |

137.5 |

137.5 | ||||||||||||||||

|

20 | |||||||||||||||||||||

|

40 |

37.1 |

72.65 |

72.65 |

175.3 |

175.3 |

175.3 |

— | ||||||||||||||

|

40 |

30(38.7) |

27(74) |

27(74) |

179 |

179 |

179 | |||||||||||||||

|

40 |

26 |

52 |

177 |

177 |

177 | ||||||||||||||||

|

载 重 8 |

拖头轮距 (mm) |

一平板车轮距 一 _________(mm)________ |

轮胎数 |

示 意 图 |

备 注 | ||||||||

|

前轮 |

后轮 |

前轮 |

后轮 |

拖头 |

平板 车 | ||||||||

|

1.700 |

1,740 |

1,740 |

6 |

4 | |||||||||

|

8 |

1,700 |

1,740 |

1,730 |

6 |

4 | ||||||||

|

10 |

1,950 |

1,920 |

10 |

8 |

__⅞⅛=¾ | ||||||||

|

16 20 |

1,875 |

1,850 |

1,800 |

1,800 |

10 |

12 | |||||||

|

1,875 |

1,850 |

800 + 8∞ + 800 |

10 |

16 |

ef⅛"τ | ||||||||

|

20 |

10 |

12 _ |

ef | ||||||||||

|

20 |

10 |

12 | |||||||||||

|

20 |

1,927 |

1,744 |

850 + 700 + 850 |

6 |

4 |

_ tf | |||||||

|

40 |

2.100 |

1.900 |

800 + 800 + 800 |

10 |

24 |

Cf^y? | |||||||

|

40 |

2,080 |

1,800 |

760 + 700 + 760 |

10 |

24 | ||||||||

|

40 |

6 |

20 | |||||||||||

|

載 重 |

拖 头__________ | ||||||||||||

|

型 号 |

自重 (O |

外形尺寸 (Tnm) |

型 号 |

自重 (t) |

外形尺寸 (mm) | ||||||||

|

40 |

白氏666 |

9.766 |

7280 X 2440 X 2880 | ||||||||||

|

45 |

太脱拉141 |

15.00(18.4) |

7600 X 2460 X 3 Kx) | ||||||||||

|

50 |

太脱拉141 |

16.0 |

13280x3200x1400 | ||||||||||

|

60 |

太脱拉141 |

14.7 | |||||||||||

|

60 |

凤牌FnL6M |

11.5(26.15) |

15.0 |

11300x3250x1200 | |||||||||

|

60 |

太脱拉Ill |

8.43(18.67) |

8550× 2500 × 2570 |

15.0 | |||||||||

|

60 |

太脱拉141 |

18.24 |

7600×2460×3l00 |

SlyllI |

17.0 |

9638x3270x1775 | |||||||

|

80 |

太脱拉141 |

上海 SSG-880 |

21.4 |

11995×3550 X 2052 | |||||||||

|

80 |

太脱拉141 |

(60吨车改装) |

23.0 |

96⅜×3270×1775 | |||||||||

|

100 |

太脱拉141 |

25.0 |

8310 X 324O×1265 | ||||||||||

|

150 |

太脱拉141 |

(上运自制) |

35.0 |

14755 X 357OX ㈣ | |||||||||

|

« 列车満载 |

轴 距 (mm) | |||||||||||||||||

|

« |

(0 |

O- I |

1一2 |

2-3 |

3-4 |

4-5 |

5-6 |

S 7 b-f |

7-8 |

8-9 | ||||||||

|

40 |

63.5 |

3,795 |

1,850 |

5.875 |

1,300 | |||||||||||||

|

45 |

75.0(78.4) |

3,450 |

1.250 |

4,850 |

1,150 | |||||||||||||

|

50 |

81.0(84.4) |

3,450 |

1,250 | |||||||||||||||

|

60 |

89.7(92.94) |

3.450 |

1,220 |

4.580 |

5,000 |

1.200 | ||||||||||||

|

60 |

86.5(101.15) |

4,500 |

1J5∞ |

5,500 |

1J50 | |||||||||||||

|

60 |

83.43(93.67) |

3.565 |

1.220 |

4,350 |

5,0∞ |

1,200 | ||||||||||||

|

60 |

97.25 |

3,540 |

1,260 |

4.700 |

1.400 | |||||||||||||

|

80 |

113.88(116.52) |

3.540 |

1,260 |

5.SOO |

1.400 | |||||||||||||

|

80 |

121.4 |

3,540 |

1,260 |

_ |

3,525 |

1.175 |

1,400 | |||||||||||

|

IOO |

153.4 |

3,540 |

L 260 |

3,720 |

1,200 |

1,395 |

1.200 | |||||||||||

|

150 |

203.4 |

3,540 |

1,260 |

_ |

1,575 |

1.500 |

1.500 |

1.500 |

1.500 |

1.575 | ||||||||

|

载 重 |

轴 负 荷 (kN) | |||||||||||||||||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 | |||||||||

|

40 |

38.92 |

123 |

123 |

175 |

175 | |||||||||||||

|

45 30(37.1) |

6(X72.65) |

60(72.65) |

200 |

200 |

200 | |||||||||||||

|

50 |

30(37.1) |

60(72.65) |

60(72.65) |

165 |

165 |

165 | ||||||||||||

|

60 |

30(37.1) |

60(72.65) |

60(72.65) |

249 |

249 |

249 | ||||||||||||

|

60 |

23 _ |

46 |

46 |

187.5 |

187.5 |

187.5 |

187.5 | |||||||||||

|

60 |

30(38.7) |

27(74) |

27(74) |

250 |

250 |

250 | ||||||||||||

|

60 |

37.1 |

72.65 |

72.65 |

256.7 |

256.7 |

256.7 | ||||||||||||

|

80 |

30(37.1) |

60(72.65) |

60(72.65) |

326.7 |

326.7 |

326.7 | ||||||||||||

|

80 |

37.1 |

72.65 |

72.65 |

280 |

190 |

280 |

280 | |||||||||||

|

100 |

37.1 |

72.65 |

72.65 |

300 |

300 |

300 |

225 |

225 | ||||||||||

|

150 |

37.1 |

72.65 |

72.65 |

265 |

265 |

265 |

265 |

265 |

265 |

265 | ||||||||

|

载 |

~拖头轮距 _____(mm) |

平板车轮距 ___________(∏≡n)___________ |

轮胎数 |

示 意 图 |

各 注 | |||

|

前轮 |

后轮 |

前轮 |

后轮 |

拖头 |

平板 车 | |||

|

40 |

L 860 |

1,835 |

700 + 9∞ + 700 |

10 |

16 | |||

|

45 |

2.100 |

1,900 |

IO |

24 | ||||

|

50 |

2,100 |

U 900 |

10 |

32 | ||||

|

60 |

2,100 |

1,900 |

IO |

24 | ||||

|

60 |

32 | |||||||

|

60 |

2.080 |

1.800 |

800+800 ÷8∞ |

V _ |

24 _ |

c⅜⅛^ | ||

|

W) |

2,100 |

1.900 |

810+850 ÷810 |

10 |

24 |

rτ⅛∏^t | ||

|

80 |

2,100 |

1,900 |

920+ I(X)O + 920 |

10 |

24 | |||

|

80 |

2.1∞ |

1.900 |

810+850 ♦ 810 |

10 |

32 | |||

|

IOO |

2.100 |

1,900 _ |

780 + 810 + 780 |

10 |

40 | |||

|

150 |

2.100 |

1.900 |

880 + 960 + 8β0 |

10 |

56 | |||

主编单位:交通部水运规划设计院

参加单位:交通部第一航务工程勘察设计院

中国船舶工业总公司第九设计研究院

水利电力部、交通部南京水利科学研究院

主要起草人:孟昭源 郭仪昇 顾澄志 刘永绣

张永龄傅家猷 张文全 丁宗炎

-23 -

中午人艮;t<clH2!∙JK 干鉛坞设计統葩

Mfffc≡ Alh.*τ Jih

∖R^⅛Λattrt>fjΓrt> ∏t∣S5Φ×ΠM⅛ f #71 T«. 1∙ f t∙ΛT>β<1 IlIA ∣∙∙7⅛∙ ∏ »1* ∙ɪ ΛΦt (r«. OoOI-2. «O€ <n< x»x

03-064-047-8

统•书号t 6044• 10029 ½~价:2.30元