(a) 一类环境

UDC

中华人民共和国行业标准

JGJ 92-2016 备案号J 409-2016

无粘结预应力混凝土结构技术规程

TeChniCal SPeCifiCatiOn for COnCrete StnICtUreS PreStreSSed With UnbOnded tendons

2016 -03-14 发布

2016-09-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

中华人民共和国行业标准

无粘结预应力混凝土结构技术规程

TeChniCal SPeCifiCatiOn for COnCrete StnICtUreS PreStreSSed With UnbOnded tendons

JGJ 92-2016

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2 0 16年9月1日

2016北京

中华人民共和国行业标准 无粘结预应力混凝土结构技术规程 TeChniCal SPeCifiCatiOn for COnCrete StrUCtUreS PreStreSSed With UnbOnded tendons

JGJ 92 - 2016

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄) 各地新华书店、建筑书店经销

北京红光制版公司制版 环球东方(北京)印务有限公司印刷

*

开本:850X 1168毫米1/32印张:4彩 字数:119千字 2016年7月第一版 2016年7月第一次印刷

定价:23. 00元

统一书号:15112・26602

版权所有翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码100037)

本社网址:http://WWW. cabp. Com- Cn

网上书店:http: //WWW. China-building, com. Cn

中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告

第1060号

现批准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》为行业标准, 编号为JGJ 92 - 2016,自2016年9月1日起实施。其中,第 3.1.1、3.2. 1、6. 3.7条为强制性条文,必须严格执行。原《无 粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92 - 2004同时废止。

本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版 发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2016年3月14日

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2011年工程建设标准 规范制订、修订计划〉的通知》(建标[2011] 17号)的要求, 规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际 标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本 规程。

本规程的主要技术内容是:1总则;2术语和符号;3基本 规定;4材料及锚具系统;5设计计算与构造;6施工及验收。

本规程修订的主要技术内容是:

1补充了大直径钢绞线无粘结预应力筋力学性能的规定;

2增加了无粘结预应力纤维筋的材料性能及无粘结预应力 纤维筋混凝土受弯构件设计计算方法;

3增加了无粘结预应力超长混凝土结构设计的规定;

4增加了无粘结预应力混凝土板开洞与拆除的规定;

5增加了楼盖舒适度验算的有关规定;

6调整了周边支承板的裂缝控制等级;

7补充了无粘结预应力混凝土结构计算的有关规定;

8补充了锚固区设计的有关规定;

9调整了预应力损失计算、裂缝宽度计算、冲切承载力计 算的有关公式;

10补充与完善了单向体系与双向体系普通钢筋的构造 要求;

11调整了估算预应力筋数量时的混凝土名义拉应力限值;

12完善了等效柱的刚度计算及等代框架计算模型的计算 方法。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格

执行。

本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解 释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程 中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院(地址:北京市 北三环东路30号;邮政编码:100013)。

本规程主编单位:中国建筑科学研究院

本规程参编单位:北京市建筑工程研究院有限责任公司 东南大学

哈尔滨工业大学

同济大学

中国建筑设计研究院有限公司

北京市建筑设计研究院有限公司

中国航空规划设计研究总院有限公司 上海建科结构新技术工程有限公司 中铁十九局集团有限公司

天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司

|

本规程主要起草人员:冯大斌 |

孟履祥 |

代伟明 |

李晨光 |

|

孟少平 |

郑文忠 |

薛伟辰 |

南建林 |

|

尤天直 |

盛平 |

刍K宏 |

张吉柱 |

|

尚尔海 |

宋胜林 |

朱龙 |

陶学康 |

|

本规程主要审查人员:娄宇 |

周建龙 |

李霆 |

曾滨 |

|

吴京 |

方志 |

张德锋 |

朱万旭 |

|

栾文彬 |

冯力强 |

附录B曲线无粘结预应力筋由锚具变形和无粘结筋内缩

COntentS

3. 2 ReqUirementS for Fire ReSiStanCe and COrrOSiOn ProteCtiOn … 10

5. 5 FIeXUral COnCrete MemberS With UnbondeCl PreStreSSing Fiber

6. 1 Manufacture, PaCkage and TranSPOrtatiOn Of UnbOndeCI

6. 6 QUality VerifiCatiOn and ACCePtanCe

APPendiX A EStimatiOn Of UnbOnded TendonS

APPendiX B LOSS Of PreStreSS Of CUrVed UnbOnded

TendOnS DUe to AnChOrage Seating and

APPendiX C StiffneSS Of EqUiValent COlUmn and

APPenCliX D TableS for JaCking ReCOrd Of Unbonded TendOnS

EXPIanatiOn Of WOrcIing in ThiS SPeCifiCatiOil

Addition: EXPIanation Of PrOViSiOnS

1总 贝IJ

i.o.i为在无粘结预应力混凝土结构的设计、施工及验收中贯 彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合 理和确保质量,制定本规程。

1.0.2本规程适用于建筑工程中采用的无粘结预应力混凝土结 构的设计、施工及验收。

1.0.3无粘结预应力混凝土结构应根据建筑功能要求、材料供 应和施工条件,确定合理的设计与施工方案。

1.0.4无粘结预应力混凝土结构的设计、施工及验收,除应满 足本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.1 术 语

2. 1∙ 1 无粘结预应力筋 UnbOnCIed tendon

采用专用防腐润滑涂层和塑料护套包裹的单根预应力钢绞线 或单根预应力纤维增强复合材料筋,布置在混凝土构件截面之内 时,其与被施加预应力的混凝土之间可保持相对滑动。

2. 1. 2 无粘结预应力混凝土结构 Unbonded PreStreSSed concrete StrUCtUre

在混凝土结构构件内或构件外配置无粘结预应力束并通过张 拉建立预加应力的混凝土结构。

2. 1. 3 体外预应力束 external tendon

布置在混凝土结构构件截面之外的无粘结预应力筋,仅在锚 同区及转向块处与构件相连接,简称体外束。

2. 1. 4 体外预应力 external PreStreSSing

由布置在混凝土构件截面之外的后张预应力筋产生的预 应力。

2. 1.5 转向块 deviator

改变体外预应力束方向的、与混凝土构件相连接的中间支 承块。

2. 1. 6 纤维增强复合材料筋 fiber reinforced PoIymer bar

用连续纤维束按拉挤成型工艺生产的棒状纤维增强复合材料 制品,简称纤维筋。按增强材料不同可分为碳纤维筋、芳纶纤维 筋等。

2.2符 号

2. 2.1材料性能

EC——混凝土弹性模量;

EP——无粘结预应力钢绞线弹性模量;

ES——普通钢筋弹性模量;

Λ 一-一混凝土轴心抗压强度设计值;

∕cu ——施加预应力时的混凝土立方体抗压强度;

Λtk——无粘結预应力钢绞线极限强度标准值;

——混凝土轴心抗拉强度设计值;

U ——混凝土轴心抗拉强度标准值;

Λ——-普通钢筋抗拉强度设计值;

∕yv -—一锚栓抗拉强度设计值或箍筋的抗剪强度设计值。

2. 2.2作用、作用效应及承载力

Fz——局部荷载设计值或集中反力设计值;

M——弯矩设计值;

MCr -——受弯构件正截面开裂弯矩值;

Mk——按荷载的标准组合计算的弯矩值;

Mq ——按荷载的准永久组合计算的弯矩值;

MIl -构件正截面受弯承载力设计值;

NP———无粘结预应力筋及普通钢筋的合力;

NPe——无粘结预应力筋的总有效预加力;

V——剪力设计值;

‰n——无粘结预应力筋的张拉控制应力;

σpc——受拉区无粘结预应力筋合力点处混凝土法向压 应力;

σpc ——无粘结预应力筋的有效预应力;

σpu——在正截面承载力计算中无粘结预应力筋的应力设 计值;

WmaX ——按荷载标准组合,并考虑长期作用影响的计算最大 裂缝宽度。

2. 2.3几何参数

A--构件截面面积;

An——构件净截面面积;

AP 无粘结预应力筋截面面积;

As ―普通钢筋截面面积;

B——受弯构件的截面刚度;

b----截面宽度;

hd——平托板的宽度;

biT形或I形截面受拉区的翼缘宽度;

b∖ ——T形或I形截面受压区的翼缘宽度;

h——截面高度;

ʌo——截面有效高度;

h{ --T形或I形截面受拉区的翼缘高度;

Af——T形或I形截面受压区的翼缘高度;

AP ——纵向受拉无粘结预应力筋合力点至截面受压边缘的 距离;

AS——纵向受拉普通钢筋合力点至截面受压边缘的距离;

L)——换算截面惯性矩;

W ——截面受拉边缘的弹性抵抗矩;

W。——换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩;

5— —计算截面周长,取距离局部荷载或集中反力作用面

积周边Ao/2处板垂直截面的最不利周长;

2. 2.4计算系数及其他

QE ——无粘结预应力筋弹性模量与混凝土弹性模量之比;

6— —综合配筋指标;

/ 混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数;

n——型钢剪力架相同伸臂的数目;

K——考虑无粘结预应力筋护套壁每米长度局部偏差的摩 擦系数;

μ——摩擦系数;

PP ——无粘结预应力筋配筋率;

QS——普通钢筋配筋率;

θ——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数;

Iim ——荷载标准组合下的混凝土拉应力限值;

IIm ——荷载准永久组合下的混凝土拉应力限值。

3.1 一般规定

3.1.1无粘结预应力混凝土结构构件,除应根据设计状况进行 承载力计算及正常使用极限状态验算外,尚应在施工阶段对实际 受力状态进行验算。

3.1.2无粘结预应力混凝土结构应按现行国家标准《混凝土结 构设计规范》GB 50010的规定进行结构计算,并应符合下列 规定:

1无粘结预应力混凝土结构的计算模型应能反映结构的实 际受力状况,宜建立整体模型进行分析;

2当结构在施工阶段和使用阶段有多种受力状况时,预应 力作用效应宜分别建立模型进行结构分析;

3预应力构件及与预应力构件相关的非预应力构件均应计 入预应力作用效应的影响;

4由预应力作用引起的内力和变形可采用弹性理论分析, 构件截面的几何特征可按毛截面计算。

3.1. 3无粘结预应力混凝土结构设计应计入预应力作用效应; 对超静定结构,相应的次弯矩、次剪力、次轴力等应参与组合计 算。计算预应力作用效应时,应符合下列规定:

1对承载能力极限状态,当预应力作用效应对结构有利时, 预应力分项系数》应取1.0;不利时与应取1.2。

2对正常使用极限状态,预应力分项系数》应取1.0。

3对参与组合的预应力作用效应项,当预应力作用效应对 承载力有利时,结构重要性系数为应取1.0;当预应力作用效应 对承载力不利时,结构重要性系数K应按现行国家标准《混凝 土结构设计规范》GB 50010的规定采用。

3.1.4直接承受动力荷载并进行疲劳验算的无粘结预应力混凝 土结构,其疲劳强度及构造措施应经专门试验研究确定。

3.1.5在无粘结预应力混凝土现浇板、梁中,应按现行国家标 准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定配置温度、收 缩构造钢筋。

3.1.6在无粘结预应力混凝土结构设计中,应在设计计算中考 虑柱、墙的侧向约束作用对梁、板中预应力传递及正常使用和承 载能力极限状态的影响,同时可在柱、墙中配置附加钢筋承担该 约束作用产生的附加效应。

3.1.7在无粘结预应力混凝土结构设计中,宜采取下列措施减 少柱和墙等约束构件对梁、板预加应力效果的不利影响:

1宜将抗侧刚度较大的构件布置在结构平面的中心附近, 也可通过设置后浇带将抗侧刚度较大的构件分散于每个结构区段 的中心附近;

2结构长度超过60m时,可采用后浇带或施工缝对结构分 段施加预应力;

3梁和支承柱之间的节点可设计为在张拉过程中能滑动的 支座。

3.1.8无粘结预应力混凝土结构应具有整体稳固性,结构的局 部破坏不应导致大范围坍塌。对无粘结预应力混凝土单向多跨连 续梁、板,在设计中宜将无粘结预应力筋分段锚固,或增设中间 锚固点。

3.1.9无粘结预应力混凝土结构构件正截面裂缝控制验算时, 裂缝控制等级、荷载引起的混凝土拉应力限值和最大裂缝宽度限 值应符合表3. 1. 9的规定;斜截面裂缝控制验算应符合现行国家 标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。正截面的 受力裂缝控制等级可分为三级,等级划分及要求应符合下列 规定:

1 一级…严格要求不出现裂缝的无粘结预应力混凝土构 件,在荷载标准组合下,构件截面边缘混凝土不应产生拉应力。

2二级-----般要求不岀现裂缝的构件,根据结构类型和

环境类别,在荷载标准组合下,构件截面边缘混凝土拉应力应符 合表3. 1. 9的规定。

表3.1.9无粘结预应力混凝土构件的裂缝控制等级、

混凝土拉应力限值及最大裂缝宽度限值

|

环境 类别 |

构件类别 |

裂缝控制等级 | |

|

标准组合下混凝土 拉应力限值 <7cιk. Iim (N/mm~ ) 或最大裂缝宽度限值 Bim (mm) |

准永久组合下混凝土 拉应力限值σcu1.lim (N/mm2) | ||

|

一 |

周边支承楼(屋)面板的 支座、连续梁、框架梁、 偏心受压构件及一般构件 |

三级 | |

|

0. 2 | |||

|

周边支承楼(屋)面板的 跨中及柱支承双向板、 预制屋面梁 |

二级 | ||

|

1. o,∕∙tk | |||

|

轴心受拉构件 |

二级 | ||

|

O. 5√∙tk | |||

|

二 a |

轴心受拉构件 |

二级 | |

|

O. 5∕tk | |||

|

基础板及其他构件 |

三级 | ||

|

0. 1 |

1. o∕lk | ||

|

二 1) |

轴心受拉构件 |

二级 | |

|

O. 3./Ik |

() | ||

|

基础板及其他构件 |

1.()./Ik |

O. 2.∕lk | |

|

≈. a 'I) |

结构构件 |

一级 | |

|

() | |||

3三级-一允许出现裂缝的构件,按荷载标准组合并考虑 长期作用的影响计算时,构件的最大裂缝宽度应符合表3.1.9规 定的最大裂缝宽度限值的规定;对处于二a类环境的构件,按荷 载准永久组合计算的构件受拉边缘混凝土拉应力,应符合表 3. 1. 9的规定。

4当施加预应力仅为了减小钢筋混凝土构件的裂缝宽度或 满足构件的允许挠度限值,以及改善环境温度和混凝土收缩作用 影响时,构件的裂缝控制等级、荷载引起的混凝土拉应力限值和 最大裂缝宽度限值可不受表3. 1. 9的限制。

3.1.10无粘结预应力混凝土结构初步设计时,可按本规程附录 A的规定采用名义拉应力方法估算受拉区纵向无粘结预应力筋 的截面面积。

3.1.11对振动舒适度有要求的楼盖结构,在正常使用极限状态 下,楼盖结构竖向振动频率宜满足表3.1.11的要求,不满足表 3. 1. 11的要求时可根据功能要求对相应的振动指标进行分析。 工业建筑及有特殊要求的建筑应根据使用功能提出要求。

表3.1.11楼盖结构竖向振动频率

|

建筑功能 |

楼盖结构竖向振动频率 |

|

住宅和公寓 |

25HZ |

|

办公楼和旅馆 |

24HZ |

|

大跨公共建筑 |

23HZ |

3.1.12无粘结预应力混凝土等截面梁、板的竖向振动频率可按 下式计算:

/1 = ⅛ (3. 1. 12)

式中:/1——等截面梁或板的竖向振动频率(Hz);

B…一等截面梁或板在有效荷载作用下的挠度(mm)。 有效荷载取楼盖自重与有效分布活荷载之和,有效 分布活荷载对住宅和公寓可取0. 25kN∕m2,其他 结构可取0∙ 50kN∕m2 O

3.1.13板内双向布置预应力筋时,宜避免或减少双向预应力筋

的交叉编网。

3. 1. 14当无粘結预应力筋长度超过40m时,宜采取两端张拉; 当无粘结预应力筋长度超过60m时,宜采取分段张拉和锚固。

3.2防火及防腐蚀

3. 2.1根据不同耐火极限的要求,无粘结预应力钢绞线的混凝 土保护层最小厚度应按表3. 2. 1-1及表3. 2.1-2采用。

表3.2.1-1板的混凝土保护层最小厚度 (mm)

|

约束条件 |

耐火极限(h) | |||

|

1 |

1.5 |

2 |

3 | |

|

简支 |

25 |

30 |

40 |

55 |

|

连续 |

20 |

20 |

25 |

30 |

表3. 2. 1-2梁的混凝土保护层最小厚度 (mm)

|

约束 条件 |

梁宽 |

耐火极限(h) | |||

|

1 |

1.5 |

2 |

3 | ||

|

简支 |

200≤b<300 |

45 |

50 |

65 |

— |

|

罗300 |

40 |

45 |

50 |

65 | |

|

连续 |

200≤Z><300 |

40 |

40 |

45 |

50 |

|

Z)≥300 |

40 |

40 |

40 |

45 | |

3. 2. 2无粘结预应力混凝土结构的迎火面应采取设置防火隔热 层或在混凝土保护层内配置钢筋网等措施避免高温下混凝土 爆裂。

3. 2.3预应力筋锚固区的耐火极限不应低于结构本身的耐火 极限。

3. 2.4在无粘结预应力混凝土结构的混凝土中不应掺用氯盐。 在混凝土施工中,包括外加剂在内的混凝土或砂浆各组成材料 中,氯离子总含量以胶凝材料总量的百分率计,不应超 过 0. 0β%o

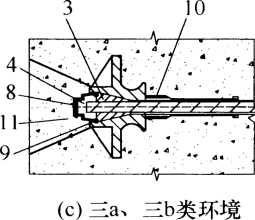

3. 2.5处于三a、三b类环境条件下的无粘结预应力钢绞线锚 固系统,应采用连续全封闭的防腐蚀体系,并应符合下列规定:

1张拉端和固定端应为预应力钢绞线提供全封闭防水保护;

2无粘结预应力钢绞线与锚具部件的连接及其他部件间的 连接,应采用密封装置或其他封闭措施,使无粘结预应力锚固系 统处于全封闭保护状态;

3全封闭体系应满足IokPa静水压力下不透水的要求。

3. 2.6无粘结预应力钢绞线张拉完毕后,应根据环境类别和设 计要求及时对锚具系统进行防腐蚀保护,并应符合下列规定:

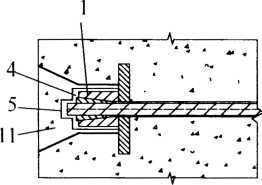

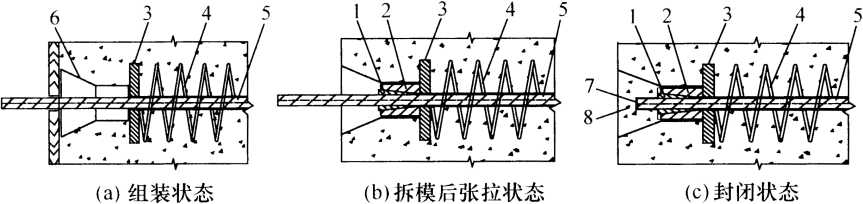

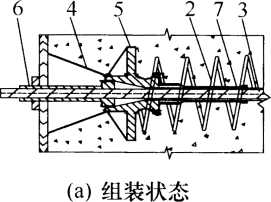

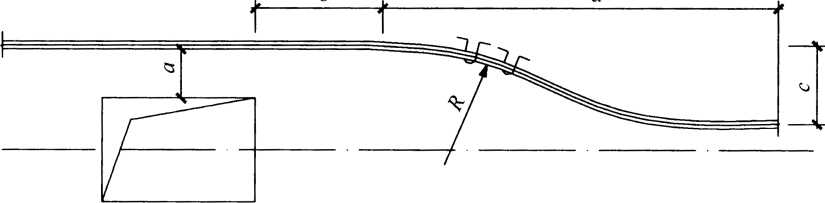

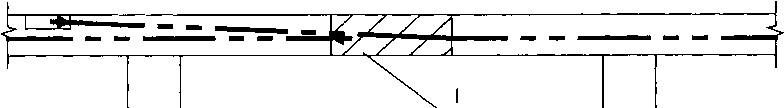

1处于一类环境的锚固系统,对圆套筒式锚具,封闭时应 采用塑料保护套对锚具进行防腐蚀保护(图3. 2. 6a);埋入式固 定端也可采用挤压锚具。

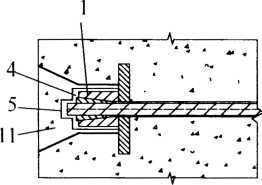

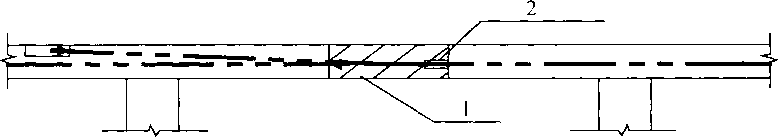

2处于二a、二b类环境的锚固系统,宜采用垫板连体式 锚具,封闭时应采用塑料密封套、塑料盖对锚具进行防腐蚀保护 (图 3. 2. βb)o

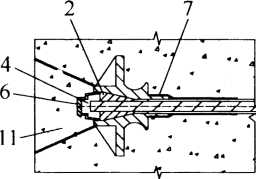

3处于三&、三b类环境的锚固系统,宜采用全封闭垫板 连体式锚具,封闭时应采用耐压密封盖、密封圈、热塑耐压密封 长套管对锚具进行防腐蚀保护(图3. 2. βc)o

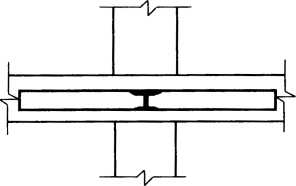

(a) 一类环境

(b)二a、二b类环境

图3. 2.6锚固系统防腐蚀措施示意

I-圆套筒锚具;2垫板连体式锚具;3全封闭连体式锚具;4专用防腐油脂;

5 -塑料帽;6密封盖;7塑料密封套;8耐压密封盖;9密封圈;1()热塑 耐压密封长套管;1]微膨胀细石混凝土或无收缩砂浆

3. 2.7对无粘结预应力筋与锚具系统有电绝缘防腐蚀要求时, 可采用塑料等绝缘材料对锚具系统进行表面处理,形成整体电 绝缘。

3. 2.8当锚具采用凹进混凝土表面布置时,宜先切除外露无粘 结预应力筋多余长度,锚具封闭宜符合下列规定:

1在夹片及无粘结预应力筋端头外露部分应涂专用防腐油 脂或环氧树脂,并采用塑料帽或密封盖进行封闭;

2凹槽宜采用后浇细石混凝土或无收缩砂浆进行封闭,设 计有规定时,应满足设计要求;

3采用无收缩砂浆或混凝土封闭保护时,其锚具或预应力 筋端部的保护层厚度:一类环境时不应小于20mm,二a、二b 类环境日寸不应小于50mm,三a、三b类环境时不应小于80mm;

4混凝土或砂浆不能包裹的部位,应对无粘结预应力筋的 锚具全部涂以与无粘结预应力筋防腐涂层相同的防腐材料,并应 用具有可靠防腐和防火性能的保护罩将锚具全部封闭。

3. 2.9当锚具凸出混凝土侧表面布置时,锚具封闭宜符合下列 规定:

1锚固系统可采用后浇的外包钢筋混凝土圈梁进行封闭, 外包圈梁不宜突出外墙面,其混凝土强度等级宜与构件混凝土强 度等级一致;

2封锚混凝土与构件混凝土应可靠粘结,锚具封闭前应将 周围混凝土界面凿毛并冲洗干净,且宜配置(1-2)片钢筋网, 钢筋网应与构件混凝土拉结;

3锚具或预应力筋端部的保护层厚度应符合本规程第 3.2.8条的规定。

4.1混凝土与普通钢筋

4.1.1在无粘结预应力混凝土结构中,板的混凝土强度等级不 应低于C30;梁及其他构件的混凝土强度等级不宜低于C40,且 不应低于C30o

4.1.2在无粘结预应力混凝土结构中,预应力筋釆用无粘结预 应力钢绞线时,纵向普通钢筋宜采用HRB400、HRB500钢筋; 梁纵向受力普通钢筋应采用HRB400、HRB500钢筋;箍筋宜采 用HRB400、HRB500钢筋,也可采用HPB300钢筋。

4.1.3在无粘结预应力混凝土结构中,预应力筋采用无粘结预 应力纤维筋时,在三a、三b、四、五类环境中纵向普通钢筋宜 采用环氧涂层钢筋或镀锌钢筋。

4.1.4混凝土及普通钢筋的力学性能指标应符合现行国家标准 《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

4.2预应力筋

4. 2.1制作无粘结预应力筋的钢绞线性能应符合现行国家标准 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224的规定,常用预应力钢绞 线的主要力学性能应符合表4.2. 1的规定。

4. 2.2钢绞线弹性模量EP宜取1.95 ×105N∕mm2,也可采用弹 性模量的实测值。

4. 2.3采用钢绞线制作的无粘结预应力筋不应有死弯。

4. 2. 4制作无粘结预应力筋的纤维筋性能应符合现行国家标准 《结构工程用纤维增强复合材料筋》GB/T 26743的规定,常用 纤维筋的力学性能应符合表4. 2. 4的规定。

表4. 2.1常用预应力钢绞线的主要力学性能

|

钢绞线 结构 |

公称 直径 dn (mm) |

极限强度 标准值 Jptk (NZmm2) |

抗拉强度 设计值 fvy (N/mm2) |

最大力下的总伸长率 ∕o≥500mm Egt (%) |

公称截 面面积 AP Cmm2) |

参考重量 (g∕m) |

应力松弛性能 | |

|

初始应力相当于抗拉强度 标准值的百分数 (%) |

IoOOh后应力 松弛率〃 (%) | |||||||

|

1X7 |

9. 5 |

1720 |

1220 |

≥3. 5 |

54. 8 |

430 |

对所有规格 70 80 |

对所有规格 ≤2. 5 ≤4. 5 |

|

1860 |

1320 | |||||||

|

1960 |

1390 | |||||||

|

12. 7 |

1720 |

1220 |

98. 7 |

775 | ||||

|

1860 |

1320 | |||||||

|

1960 |

1390 | |||||||

|

15. 2 |

1570 |

1110 |

140. O |

IlOl | ||||

|

1670 |

1180 | |||||||

|

1720 |

1220 | |||||||

|

1860 |

1320 | |||||||

|

1960 |

1390 | |||||||

|

17. 8 |

1720 |

1220 |

190. O |

1500 | ||||

|

1860 |

1320^~ | |||||||

|

21. 6 |

1770 |

1250 |

285. O |

2237 | ||||

|

1860 |

1320 | |||||||

|

1X19 |

21. 8 |

1770 |

1250 |

313. O |

2482 | |||

|

1860 |

1320 | |||||||

|

28. 6 |

1720 |

1220 |

532. O |

4229 | ||||

|

1770 |

1250 | |||||||

嚥 Www∙ XUeCUr+u∙ OOB

表4. 2.4常用纤维筋的主要力学性能

|

纤维筋类型 |

抗拉强度标准值(N∕mm2) |

弹性模量(N∕mm2) |

断裂伸长率(%) |

|

碳纤维筋 |

>1800 |

≥1. 40× IO5 |

>1. 50 |

|

芳纶纤维筋 |

≥1300 |

≥0. 65×105 |

22. OO |

4. 2.5无粘结预应力纤维筋宜采用碳纤维筋和芳纶纤维筋。增 强纤维和基体树脂应符合现行国家标准《结构工程用纤维增强复 合材料筋》GB/T 26743和《聚丙烯月青基碳纤维》GB/T 26752 等的规定。

4. 2.6纤维筋的截面面积应按名义直径计算。无粘结预应力纤 维筋的抗拉强度设计值应按下式计算:

∕fpd = L (4. 2. 6)

式中:Zfpd——无粘结预应力纤维筋的抗拉强度设计值(N∕mm2);

∕fpk——无粘结预应力纤维筋的抗拉强度标准值(N∕mm2);

7(——纤维筋的材料分项系数,取1.4;

*——纤维筋的环境影响系数,按表4.2.6取用。

表4. 2.6纤维筋的环境影响系数《

|

环境类别 |

纤维筋类型 | |

|

碳纤维筋 |

芳纶纤维筋 | |

|

一类 |

1. 0 |

1. 2 |

|

二 a、二 b |

1. 1 |

1. 3 |

|

三a、三b、四类、五类 |

1. 2 |

1. 5 |

4. 2.7无粘结预应力筋的外包层材料性能及涂包质量应符合现 行行业标准《无粘结预应力钢绞线》JG 161的规定,防腐油脂 质量应符合现行行业标准《无粘结预应力筋用防腐润滑脂》 JG/T 430的规定。

4.3锚 具

4. 3.1无粘结预应力钢绞线用锚具应符合国家现行标准《预应 力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370及《预应力筋用锚 具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85的有关规定。

4. 3.2无粘结预应力钢绞线用锚具应根据无粘结预应力钢绞线 的品种、张拉力值及工程应用的环境类别选定。

4. 3. 3无粘结预应力钢绞线张拉端锚具系统可采用圆套筒式锚 具、垫板连体式夹片锚具或全封闭垫板连体式夹片锚具,并应符 合下列规定:

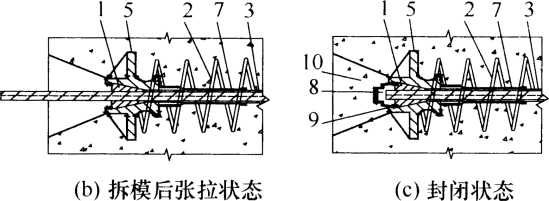

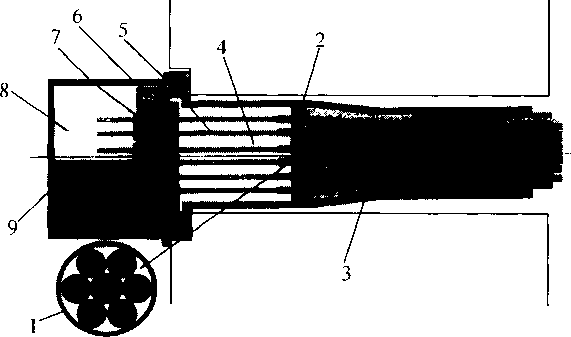

1圆套筒式锚具应由锚环、夹片、承压板和间接钢筋组成, 宜采用凹进混凝土表面布置(图4. 3. 3-1);

图4. 3. 3-1圆套筒式锚具系统构造示意

1夹片;2锚环;3承压板;4间接钢筋;5无粘结预应力钢绞线;

6穴模;7塑料帽;8微膨胀细石混凝土或无收缩砂浆

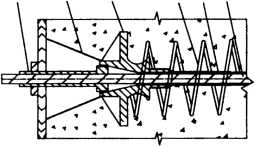

2垫板连体式夹片锚具应由连体锚板、夹片、穴模、密封 连接件及螺母、间接钢筋、密封盖、塑料密封套等组成,宜采用 凹进混凝土表面布置(图4.3.3-2);

7 4 5 2 6 3

(a)组装状态

(b)拆模后张拉状态

(C)封闭状态

图4. 3. 3-2垫板连体式锚具系统构造示意

1夹片;2间接钢筋;3一无粘结预应力钢绞线;4穴模;5连体锚板;

6-塑料密封套;7密封连接件及螺母;8密封盖;

。微膨胀细石混凝土或无收缩砂浆

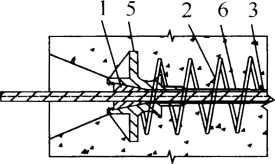

3全封闭垫板连体式夹片锚具应由连体锚板、夹片、穴模、 密封连接件及螺母、间接钢筋、耐压金属密封盖、密封圈、热塑 耐压密封K套管等组成,宜采用凹进混凝土表面布置(图 4. 3. 3-3 )o

图4. 3. 3-3全封闭垫板连体式锚具系统构造示意

1 -夹片;2―间接钢筋;3无粘结预应力钢绞线;4穴模;5连体锚板;

6密封连接件及螺母;7―热塑耐压密封长套管;8一耐压密封盖;

9密封圈;10微膨胀细石混凝土或无收缩砂浆

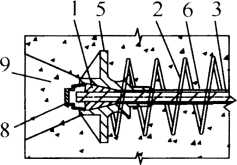

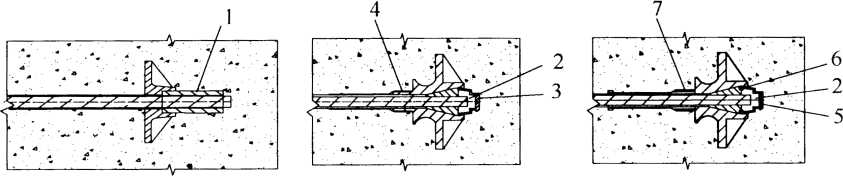

4. 3. 4无粘结预应力钢绞线固定端锚具系统埋设在混凝土中时, 可采用挤压锚具、垫板连体式夹片锚具或全封闭垫板连体式夹片 锚具,并应符合下列规定:

1挤压锚具应由挤压锚、承压板和间接钢筋组成,并应用 专用设备将套筒等挤压组装在钢绞线端部(图4. 3.4a)o

2垫板连体式夹片锚具应由连体锚板、夹片、密封盖、塑 料密封套与间接钢筋等组成。安装时应预先用专用紧楔器以不低 于0∙75倍预应力钢绞线强度标准值的顶紧力将夹片预紧,并应 安装密封盖(图4. 3. 4b)o

3全封闭垫板连体式夹片锚具应由连体锚板、夹片、间接 钢筋、耐压金属密封盖、密封圈、热塑耐压密封K套管组成。安 装时应预先用专用紧楔器以不低于0. 75倍预应力钢绞线强度标 准值的顶紧力将夹片预紧,并应安装带密封圈的耐压金属密封盖 (图 4. 3. 4C)O

4. 3.5无粘结预应力纤维筋采用的锚具应符合下列规定:

1应根据纤维筋的品种、张拉力值及工程应用的环境类型 选用锚具,并应采取措施降低锚具在锚固过程中对锚固区域的纤

(a)挤压锚具 (b)垫板连体式夹片锚具(C)全封闭垫板连体式夹片锚具

图4.3.4固定端锚具系统构造示意

1挤压锚具;2专用防腐油脂;3密封盖;1塑料密封套;

5耐压密封盖;6密封圈;7热塑耐压密封长套管

维筋造成的环向剪切应力。

2无粘结预应力纤维筋-锚具组装件的锚具效率系数及疲劳 性能应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 GB/T 1437。的规定;计算锚具效率系数时,宜取无粘结预应力 纤维筋的抗拉强度标准值∕γpu o

3无粘结预应力纤维筋-锚具组装件静载试验达到实测极限 拉力时的总伸长率不应小于本规程表4. 2. 4规定的断裂伸长率。

4无粘结预应力纤维筋用锚具在制作、包装、运输、锚固、 封闭过程中,应避免撞击和摩擦对纤维筋及其锚具造成损伤。

5.1 一般规定

5.1.1无粘结预应力混凝土梁、板构件的跨高比可按表5.1.1 的规定采用,并宜符合下列规定:

1高层建筑中的框架-剪力墙结构、剪力墙结构、框架-核 心筒结构中,柱支承平板的厚度不应小于200mm,周边支承平 板的厚度不应小于150mm;

2扁梁的宽度不宜大于柱宽加L5倍梁高,梁高宜大于板 厚度的2. O倍;

3周边支承双向板的跨高比,宜按柱网的短向跨度计算; 柱支承双向板的跨高比,宜按柱网的长向跨度计算;

4梁、板的跨高比可根据构件跨度、作用荷载等条件进行 调整;当有工程实践经验并经验算符合设计要求时,其跨高比可 不受表5. 1. 1的限制。

表5.1.1无粘结预应力混凝土梁、板构件的跨高比选用范围

|

构件类别 |

跨咼比 | ||

|

连续 |

简支 | ||

|

_______单向板____ |

40 〜45 |

35 〜40 | |

|

柱支承双向板 |

___无托板___ |

40 〜45 |

一 |

|

带平托板 |

45 〜50 |

一 | |

|

_____周边支承双向板_____ |

45 〜50 |

40 〜45 | |

|

_____柱支承双向密肋板_____ |

30 〜35 |

一 | |

|

框架梁 |

15 〜22 |

12 〜18 | |

|

__ |

20 〜25 |

16 〜20 | |

|

扁梁 |

20 〜25 |

18 〜22 | |

|

井字梁 |

20 〜25 | ||

|

悬臂板 |

≤15 | ||

|

悬臂梁 |

WIo | ||

5.1.2由预加力对结构产生的内力和变形,可用等效荷载法进 行计算。对一般民用建筑,当采用荷载平衡法估算无粘结预应力 筋数量时,平衡荷载值可取永久荷载标准值或永久荷载标准值加 不超过5()%的可变荷载标准值。

5.1.3对无粘结预应力混凝土平板,扣除全部预应力损失后,在 混凝土总截面面积上建立的平均预压应力不宜小于1. 0N∕mnι2, 也不宜大于3.5N∕mm2o

5. 1.4 无粘结预应力钢绞线的张拉控制应力σcon不宜超过 0. 75∕ptk ,且不应超过0. 80∕ptk ,其中∕ptk为无粘结预应力钢绞 线极限强度标准值。

5.1. 5无粘结预应力筋的有效预应力皿应按公式(5.1.5)计 算。计算时,无粘结预应力筋的总损失值不应小于80N∕mm2 O

σ∣κ. = σc∙on — (¢7/1 + (7/2 + OIX +) (5. 1. 5)

式中:σcon 一…无粘结预应力筋张拉控制应力(N/mn?);

σ∕1 -—一张拉端锚具变形和无粘结预应力筋内缩引起的预 应力损失(N∕mr∏2);

g——无粘结预应力筋与护套壁之间的摩擦引起的预应 力损失(N∕mr∏2);

g ——-无粘结预应力筋的应力松弛引起的预应力损失 (N∕mm2);

%---混凝土的收缩、徐变引起的预应力损失(N∕mm2)o

5. 1. 6无粘结预应力钢绞线直线筋由于锚具变形和无粘结预应 力钢绞线内缩引起的预应力损失如可按下式计算:

σ∕ι = -EP (5. 1. 6)

式中:。一一张拉端锚具变形和无粘结预应力钢绞线内缩值 (mm) O对于夹片式锚具,有顶压时取5mm,无顶 压时取6mm~8mm,也可根据实测数据确定;其他 类型的锚具变形和预应力钢绞线内缩值应根据实测 数据确定。

/--张拉端至锚固端之间的距离(mm) O

EP——无粘结预应力钢绞线弹性模量(N/mrrf)。

5.1.7无粘结预应力钢绞线曲线筋或折线筋由于锚具变形和预 应力钢绞线内缩引起的预应力损失值如,可按本规程附录B的 规定计算,当有可靠依据时,也可采用其他方法计算。计算时, 无粘结预应力钢绞线曲线筋或折线筋与护套壁之间反向摩擦影响 长度/f范围内的反向摩擦系数可按本规程表5. 1. 8中数值取用, 大直径钢绞线宜实测确定。

5.1. 8无粘结预应力钢绞线与护套壁之间的摩擦引起的预应力 损失袂宜按公式(5. 1.8T)计算,当kt jrμθ ≤0. 3时也可按 公式(5. 1.8-2)计算。

g = σt-on (1 —元)) (5.1. 8-1)

σ∕2 = (g + μ Θ )σmn (5. 1. 8-2)

式中M -——考虑无粘结预应力钢绞线护套壁每米长度局部偏差 对摩擦的影响系数,可按表5. 1.8采用,也可根据 实测数据确定;大直径钢绞线宜实测确定。

μ——无粘结预应力钢绞线与护套壁之间的摩擦系数,可 按表5.1.8采用,也可根据实测数据确定;大直径 钢绞线宜实测确定。

a——从张拉端至计算截面的曲线长度,可近似取曲线在 纵轴上的投影长度(m)。

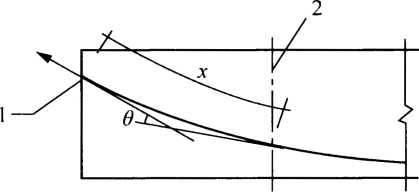

从张拉端至计算截面曲线部分切线夹角(图5. 1. 8) 的总和(rad)。对按抛物线、圆弧曲线变化的空间 曲线,。可取为√T+Qr ;对可分段后叠加的广义空 间曲线,。可取为∑V△凑+ △麻;其中,Qv为按抛物 线、圆弧曲线变化的空间曲线预应力钢绞线在竖直 向投影所形成抛物线、圆弧曲线的弯转角(rad);m 为按抛物线、圆弧曲线变化的空间曲线预应力钢绞 线在水平向投影所形成抛物线、圆弧曲线的弯转角 (rad); &V为广义空间曲线预应力钢绞线在竖直向 投影所形成分段曲线的弯转角增量(rad); ∆αh为广 义空间曲线预应力钢绞线在水平向投影所形成分段 曲线的弯转角增量(rad)。

表5.1.8无粘结预应力钢绞线的摩擦系数

|

无粘结预应力筋 |

K |

P- |

|

(√≤15. 2mm的钢绞线 |

0. 004 |

0. 09 |

图5.1.8预应力筋转角示意

1张拉端;2计算截面

5.1.9低松弛无粘结预应力钢绞线由于应力松弛引起的预应力

|

损失值孙可按下列公式计算: |

|

1 当 0. 7 ∕ptk <σcon≤0. 8∕ptk时 |

|

σz4 = O. 2θ(^-θ. 575)σcon (5. 1. 9-1) |

|

2 当 0. 5∕ptk<σcon≤0. 7∕ptk时 |

|

σ∕4 = 0. 125(亨竺一0. 5Vcon (5. 1. 9-2) ∖ J Ptk > |

|

3 当 σcon ≤0. 5∕ptk 时 |

|

凤=0 (5. 1. 9-3) |

|

5.1.10混凝土收缩、徐变引起受拉区和受压区纵向无粘结预应 |

力筋的预应力损失值标、兀可分别按公式(5.1.10-1)和式 (5.1.10-2)计算。对处于年平均相对湿度低于40%干燥环境的 结构,%及搭5计算值应增加30%o

式中:

55 + 300

<T∕5

1 + 15P

(5. 1. IO-I)

55 + 300

√Z5

(5. 1. 10-2)

1 + 15√

受拉区无粘结预应力筋合力点处混凝土法向压应力

(N∕mm2)o计算时,可根据构件制作情况计入构 件自重的影响,预应力损失值应仅考虑混凝土预压 前的损失σ∕ι与σ∕2之和。当σpc的计算值大于 。.5/',时,应取为0.5f:u O

σ,pc ——受压区无粘结预应力筋合力点处混凝土法向压应力

(Wmm2)o计算时,可根据构件制作情况计入构 件自重的影响,预应力损失值应仅考虑混凝土预压 前的损失σzι与袂之和。当∕pc的计算值大于 0. 5/二时,应取为0. 5/:.U ;当C的计算值为拉应 力时,其值应取为0。

Ku ——施加预应力时的混凝土立方体抗压强度(N∕mm2) O P——受拉区无粘结预应力筋和普通钢筋的配筋率,应取 为(Ap+As)/An ;对于对称配置预应力筋和普通 钢筋的构件,配筋率P应按钢筋总截面面积的一半 计算。

P——受压区无粘结预应力筋和普通钢筋的配筋率,应取 为(Azp+Azs)∕An ;对于对称配置预应力筋和普通 钢筋的构件,配筋率p'应按钢筋总截面面积的一 半计算。

5.1.11后张法无粘结预应力混凝土超静定结构,在进行正截面 受弯承载力计算及抗裂验算时,在弯矩设计值中次弯矩应参与组 合;在进行斜截面受剪承载力计算及抗裂验算时,在剪力设计值 中次剪力应参与组合。次弯矩、次剪力及其参与组合的计算应符 合下列规定:

1按弹性分析计算时,次弯矩M2宜按下列公式计算

M2 = Mr-MI (5. 1. II-I)

MI = N 心 (5. 1. 11-2)

NV = CFPCAP + σ ,peA p (5. 1. 11-3)

epιl = (5. 1. 11-4)

OPeAp ^l (T I)Cj ɪ I)

式中:Np --无粘结预应力混凝土构件的预加力(N)。

4n ———净截面重心至无粘结预应力筋及普通钢筋合力点 的距离(mm) O

Mr ---由预加力Ni)的等效荷载在结构构件截面上产生的 弯矩值(N∙mm ) o

MI — 预加力NI)对净截面重心偏心引起的弯矩值(N-Inm)0 σpc-----受拉区无粘结预应力筋有效预应力(N/mm,)。

σ,f>e---------受压区无粘结预应力筋有效预应力(N/mm,)。

A,——受拉区纵向无粘结预应力筋的截面面积(mm?)。 A;——受压区纵向无粘结预应力筋的截面面积(mrr?)。 y,n ——受拉区预应力合力点至净截面重心的距离(mm)。

_y"——受压区预应力合力点至净截面重心的距离(mm)。

2次剪力宜根据结构构件各截面次弯矩分布按结构力学方 法计算,次轴力宜根据结构的约束条件进行计算。

5. 1. 12对采用钢绞线作无粘结预应力筋的受弯构件,在进行正 截面承载力计算时,无粘结预应力筋的应力设计值"宜按下列 公式计算,计算值应不小于S且不大于JW 0

σpιl = σpr + ∆σp (5. 1. 12-1)

∆σp = (240 — 335角)(θ. 45 + 5. 5 (5. 1. 12-2)

A)=/4. (5. 1. 12-3)

/ C bh I)

式中:/)C 扣除全部预应力损失后,无粘结预应力筋中的有效

预应力(N∕mnτ)o

∆σp——无粘结预应力筋中的应力增量(N∕mm2);对于不 少于3跨的连续梁、连续单向板及连续双向板, ∆σp取值不应小于5ONz∕mm2 O

EP一…-综合配筋指标,不宜大于0.4;对于连续梁、板,

取各跨内支座和跨中截面综合配筋指标的平均值。

对翼缘位于受压区的T形、I形截面受弯构件,当 受压区高度大于翼缘高度时,方可取为

CrPCAP + LN — f — b)h∖ fcRlp

其中,"为T形、I

形截面受压区的翼缘高度(mm);们为T形、I形 截面受压区的翼缘计算宽度(mm),应按现行国 家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010有关规 定执行。

Zo--受弯构件计算跨度(mm)。

h--受弯构件截面高度(mm)。

AP——无粘结预应力筋合力点至截面受压边缘的距离

(mm) O

I——连续无粘结预应力筋两个锚固端间的总长度

(mm) o

Z2——与A相关的由活荷载最不利布置图确定的荷载跨长 度之和(mm)。

人y——无粘结预应力钢绞线抗拉强度设计值(N∕mm2)°

5.1.13在矩形、T形、倒T形和I形截面的无粘结预应力混凝 土轴心受拉和受弯构件中,按荷载标准组合并考虑长期作用影响 的最大裂缝宽度WmaX ,可按下列公式计算:

WnlaX = QU欧詈(1. 9cs+0. 08 尚) (5. 1. 13-1)

ψ= 1.1—0.65 丄丄 (5. 1. 13-2)

^te^Sk

Σ n jU Id I

(5. 1. 13-3)

Pm =茶 (5. 1. 13-4)

ʌte

式中:BmaX---按荷载标准组合并考虑长期作用影响的构件最大

裂缝宽度(mm)。

QU……构件受力特征系数。对轴心受拉构件,QU取为 2. 2;对受弯构件,QCr取为1∙ ʒo

ψ——裂缝间纵向受拉普通钢筋应变不均匀系数。当。 小于0.2时,0取为0.2;当。大于1.0时,。取 ⅛ 1.0;对直接承受重复荷载的构件,。取 为 1. OO

σsk -按荷载标准组合计算的无粘结预应力混凝土构件 纵向受拉钢筋的等效应力(N∕mr√),按本规程 第5. 1. 14条的规定计算。

CS— -最外层纵向受拉普通钢筋外边缘至受拉区边缘的 距离(mm) O当C小于20时,可取为20;当C 大于65时,可取为65;对裂缝宽度无特殊外观 要求的构件,当保护层设计厚度J大于30时, 可取为30o

伽一一按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉普通 钢筋配筋率;在最大裂缝宽度计算中,当Pte小 于0.01时,取为0.01。

Ate--------有效受拉混凝土截面面积(mm?)。对受弯构件,

AtC 取 θ∙ 5bh + (^f —b)h[,此处,—、/If 分别为受 拉翼缘的宽度、高度。

AS———受拉区纵向普通钢筋截面面积(mτ√)°

ʤ------受拉区纵向受拉普通钢筋的等效直径(mm)。

4——受拉区第Z种纵向受拉普通钢筋的公称直径 (mm) O

几 受拉区第Z种纵向受拉普通钢筋的根数。

U,——受拉区第Z种纵向受拉普通钢筋的相对粘结特性 系数。对光面钢筋,取为0.7;对带肋钢筋,取

为 1. Oo

5.1.14在荷载标准组合作用下,无粘结预应力混凝土构件纵向

受拉钢筋等效应力σsk可按下列公式计算:

1轴心受拉构件

_ Nk — Npo 厶=A.+A,

(5. 1. 14-1)

2受弯构件

Mk 一 NpO (之一 ) (0. 3Ap + AS)z

(5. 1. 14-2)

5)

Z =

(5. 1. 14-3)

(5. 1. 14-4)

4 = J7Ps — O)

Np()= σ I)OAP +σpoA p — ^As —臨NS

_ CFpOAPjyP —c/ppA,);)

(5. 1. 14-5)

(5. 1. 14-6)

"Ap ⅛σzp0A p 一①5 A$ ~σ^A↑

(5. 1. 14-7)

σp0 = Ocon — 6 + qe(⅞c (5. 1. 14-8)

式中:4——受拉区纵向普通钢筋截面面积(mm?)。对轴心受 拉构件,应取全部纵向钢筋截面面积;对受弯构 件,应取受拉区纵向钢筋截面面积。

AZS——受压区纵向普通钢筋截面面积(mm?)。

AP--受拉区纵向无粘结预应力筋截面面积(mn√)°对

无粘结预应力钢筋混凝土轴心受拉构件,应取全 部纵向预应力筋截面面积;对无粘结预应力钢筋 混凝土受弯构件,应取受拉区纵向预应力筋截面 面积;对于无粘结预应力纤维筋混凝土受弯构件 应取为%Ap∕% ,其中为受拉区纵向无粘结 预应力纤维筋截面面积(mπ√), Efl)为无粘结预应 力纤维筋弹性模量(N/mm?。

A' 受压区纵向预应力筋截面面积(mm?)。对于无粘

结预应力纤维筋混凝土受弯构件应取为EfpAfl)∕Ep, 其中Am为受压区纵向无粘結预应力纤维筋截面面 积(mι√), Em为无粘结预应力纤维筋弹性模量 (N∕mm2)o

诳无粘结预应力筋弹性模量与混凝土弹性模量的比 值,对于无粘结预应力钢绞线应取为EJEc ,对 于无粘结预应力纤维筋应取为E√Ec O

Nk——按荷载标准组合计算的轴向力值(N)。

Mk--按荷载标准组合计算的弯矩值(N∙mm )o

NM)——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力 (N)O

≈——受拉区纵向普通钢筋和预应力筋合力点至截面受 压区纵向普通钢筋和预应力筋合力点的距离 (mm) o

S ——NPO的作用点至受拉区纵向预应力和普通钢筋合力 点的距离(mm) O

%—-受拉区纵向预应力和普通钢筋合力点的偏心距 (mm) o

3 ——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力 作用点的偏心距(mm) O

%——受拉区预应力合力点至截面重心的距离(mm)。

Jp-------受压区预应力合力点至截面重心的距离(mm) O

M ——受拉区的普通钢筋重心至截面重心的距离(mm) O 旗——受压区的普通钢筋重心至截面重心的距离(mm)。

5.1.15矩形、T形、倒T形和I形截面无粘结预应力混凝土受 弯构件中,按荷载标准组合并考虑荷载长期作用影响的刚度B ,

可按下式计算:

|

B = WZ |

(5. 1. 15) |

式中:Mk——按荷载标准组合计算的弯矩(N∙mm ),应取计算 区段内的最大弯矩值;

MI-------按荷载准永久组合计算的弯矩(N・mm),应取计

算区段内的最大弯矩值;

θ——考虑荷载K期作用对挠度增大的影响系数, 取 2. 0;

BS——荷载标准组合作用下受弯构件的短期刚度,可按 本规程第5.1.16条的规定计算,预压时预拉区出 现裂缝的构件,瓦应降低10%o

5.1.16在荷载标准组合作用下,无粘结预应力混凝土受弯构件 的短期刚度BS可按下列公式计算:

|

1要求不出现裂缝的构件 BS = 0. 85EC 1() 2允许出现裂缝的构件 |

(5. 1. 16-1) |

|

B = 0. 855 S /Ccr + (1 — KCr ) CO |

(5. 1. 16-2) |

|

_ MCr S = M |

(5. 1. 16-3) |

|

ω — (1.0 +。,2' )(1+0. 45/f) — 0. 7 ∖ QEp / Mr = (σpc + Zftk ) Wo |

(5. 1. 16-4) (5. 1. 16-5) |

|

_ {b[~b}h[ Zf ɪ |

(5. 1. 16-6) |

式中:ʃo——换算截面惯性矩(mn?)。

QE ——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值,应取为

EJEc o

P——-纵向受拉钢筋配筋率,对于无粘结预应力钢筋混凝 土梁,可取为(0∙ 3Ap+AQ∕(如);对于无粘结预 应力纤维筋混凝土梁,可取为(0. 3EfpAfp∕EfH As)/(^o) o

MCr ——受弯构件的正截面开裂弯矩值(N ∙mm)0

/f-------受拉翼缘截面面积与腹板有效截面面积的比值。

b[ 受拉翼缘的宽度(mm) O

Af——受拉翼缘的高度(mm)。

KCr 无粘结预应力混凝土受弯构件正截面的开裂弯矩MCr

与弯矩Mk的比值,当R大于1.0时,取为1.0。

y——混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数,应按现行 国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010相关 规定计算。

5.1. 17无粘结预应力混凝土受弯构件在使用阶段的预加力反拱 值宜符合下列规定:

1预加力反拱值可用结构力学方法按刚度ECJo进行计算, 并应考虑预压应力长期作用的影响,将计算求得的预加力反拱值 乘以增大系数2. 0;

2重要的或特殊的预应力混凝土受弯构件的长期反拱值可 根据专门的试验分析确定,也可采用合理的收缩、徐变计算方法 经分析确定;

3永久荷载较小的构件,应考虑反拱过大对使用的不利 影响;

4在计算中,无粘结预应力筋中的应力应扣除全部预应力 损失。

5.1.18无粘结预应力混凝土构件的端部锚固区,应验算局部受 压承载力,并应符合下列规定:

1采用普通钢垫板时,应按现行国家标准《混凝土结构设 计规范》GB 50010的规定验算锚具下混凝土局部受压承载力, 垫板的刚性扩散角应取为45°;

2采用整体铸造垫板时,锚具下混凝土局部受压承载力应 经试验确定;

3在锚固区的局部受压承载力计算中,压力设计值应取 1∙ 2倍张拉控制力和/PtkAP或/ fɪ)kʌfp中的较大值。

5.1.19无粘结预应力混凝土构件的端部锚固区可采用配置螺旋 筋或钢筋网片等间接钢筋的方式提高锚具下混凝土局部受压承载 力,当锚具密集布置时,宜采用整体钢筋网片。采用螺旋筋或网 片筋时宜符合下列规定:

1宜采用带肋钢筋,其体积配筋率不应小于0.5%;

2螺旋筋的圈内径宜大于锚垫板对角线长度或直径,且螺 旋筋的圈内径所围面积与锚垫板端面轮廓所围面积之比不应小于 1.25,螺旋筋应与锚具对中,螺旋筋的首圈钢筋距锚垫板的距离 不宜大于25mm;

3网片筋的钢筋间距不宜大于150mm,首片网片筋至锚垫 板的距离不宜大于25mm,网片筋之间的距离不宜大于150mm。

5.2单向体系

5. 2.1无粘结预应力混凝土受弯构件的受拉区,纵向普通钢筋 的配置应符合下列规定:

1单向板纵向普通钢筋的截面面积人应符合下式规定,且 纵向普通钢筋直径不应小于8mm,间距不应大于20OmnlO

AS ≥ O. 002∕√z (5. 2. 1-1)

式中:b 截面宽度(mm);

h 截面高度(mm)。

2梁中受拉区配置的纵向普通钢筋的最小截面面积A应取 下列两式计算结果的较大值,纵向普通钢筋内径不宜小于 14mm,且应均匀分布在梁的受拉边缘区。

λ≥⅛(⅛)

Al) (5. 2. 1-2)

AS ≥ 0. 003<% (5. 2. 1-3)

3对一级裂缝控制等级的梁,当无粘结预应力筋承担75% 以上弯矩设计值时,纵向普通钢筋面积应满足承载力计算和公式 (5. 2. 1-3)的要求。

5. 2. 2无粘结预应力混凝土受弯构件的正截面受弯承载力设计 值应满足下式要求:

MU ≥ MCr (5. 2. 2)

式中:MU--构件正截面受弯承载力设计值(N・mm),按现行

国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有 关规定计算;

Mer-构件正截面开裂弯矩值(N.mm ),按本规程公式 (5. 1. 16-5)计算。

5. 2. 3无粘结预应力混凝土受弯构件的斜截面受剪承载力计算 应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010有关规定 执行,计算时无粘结预应力弯起筋的应力设计值应取有效预应 力值。

5. 2. 4无粘结预应力筋在构件中单根或集束布置时’应符合下 列规定:

1板中单根无粘结预应力筋的间距不宜大于板厚的6倍, 且不宜大于Im;

2带状束的无粘结预应力筋根数不宜多于5根,带状束间 距不宜大于板厚的12倍,且不宜大于2. 4m;

3梁中集束布置的无粘结预应力筋,集朿的水平净间距不 宜小于50mm且不宜小于集束的轮廓外径,集束至构件边缘的 净距不宜小于40mmo

5.3双向体系

5.3.1矩形柱网的无粘结预应力混凝土板柱结构,可按板的纵 横两个方向分别采用等代框架法进行内力计算,在计算中每个方 向均应取全部作用荷载。柱网不规则的平板、井式梁板、密肋 板、承受大集中荷载和大开孔的板及板柱-抗震墙结构进行内力 分析时,宜采用有限单元法进行计算。

5. 3.2矩形柱网的无粘结预应力混凝土板柱结构,采用等代框 架法进行内力计算时宜符合下列规定:

1在水平荷载作用下,等代梁的梁宽取值宜符合本规程第 5. 3.3条的规定。水平荷载产生的内力,应组合到柱上板带。

2在垂直荷载作用下,等代框架梁的梁宽可取柱两侧半跨 之和。

3当跨度差别较大或相邻跨荷载相差较大时,宜考虑柱及 柱两侧抗扭构件的影响按等效柱计算,等效柱的刚度计算以及采 用平面框架程序实现等代框架法计算的处理方法可按本规程附录 C的规定执行。

5.3.3在水平荷载作用下,沿该方向等代框架梁的计算宽度, 宜取下列公式计算结果的较小值:

厶y = ¥(,x+"d) (5. 3. 3-1)

bγ = -⅜∕y (5. 3. 3-2)

y 4 y

式中:by——丁向等代框架梁的计算宽度(mm);

Zx、Iy——等代梁在纵横两个方向的计算跨度(mm);

hd——平托板或柱帽的有效宽度(mm) O

5. 3.4周边支承的无粘结预应力双向板,每一方向上纵向普通 钢筋的配筋率不应小于0. 15%;无粘结预应力混凝土板柱结构 中的双向平板,纵向普通钢筋截面面积AS及其分布应符合下列 规定:

1在柱边的负弯矩区,纵向钢筋应分布在柱宽及两侧各离 柱边1. 5 h的范围板带内;每一方向应至少设置4根直径不小于 16mm的钢筋;纵向钢筋间距不应大于30Omm,外伸出柱边长 度不应小于支座每一边净跨的1/6;每一方向上纵向普通钢筋的 截面面积应符合下式规定:

AS ≥ 0. 00075Λ∕ (5. 3. 4-1)

式中:,——板带宽度(mm),取纵横两个方向板跨度的较大值; h--板的厚度(mm)。

2在荷载标准组合下,当正弯矩区每一方向上抗裂验算截 面边缘的混凝土法向拉应力满足下式要求时,正弯矩区可按不小 于0.2%的配筋率配置构造纵向普通钢筋:

σck 一σpc ≤ 0. 4∕tk (5. 3. 4-2)

3在荷载标准组合下,当正弯矩区每一个方向上抗裂验算 截面边缘的混凝土法向拉应力超过0. 4∕tk且不大于1. 时,纵 向普通钢筋的截面面积应符合下式规定:

AS 三 ττ^E⅞r (5. 3. 4-3)

0. 5∕y

式中:Ntk——在荷载标准组合下构件混凝土未开裂截面受拉区 的合力(N);

Λ——钢筋的抗拉强度设计值(N∕mτ√),当A大于 3βON∕mm2 时,取 3βON∕mm2 o

4在平板的边缘和拐角处,应设置暗圈梁或钢筋混凝土边 梁。暗圈梁的纵向钢筋直径不应小于12mm,且不应少于4根; 箍筋直径不应小于6mm,间距不应大于15OmmO

5在温度、收缩应力较大的现浇双向平板区域内,应按现 行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定配置普通 构造钢筋网。

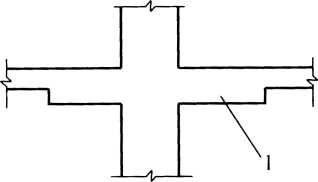

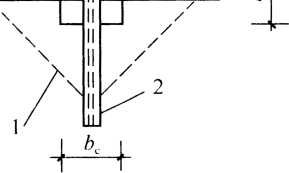

5. 3.5由水平荷载在板支座处产生的弯矩应与按本规程第 5. 3. 3条所规定的等代框架梁宽度上的竖向荷载弯矩相组合,承 受该弯矩所需全部钢筋应配置在该柱上板带中,且其中不少于 50%应配置在该柱上板带的暗梁中;由弯曲传递的不平衡弯矩, 应由暗梁内的无粘结预应力筋和普通钢筋承受;暗梁的截面和配 筋应符合下列规定:

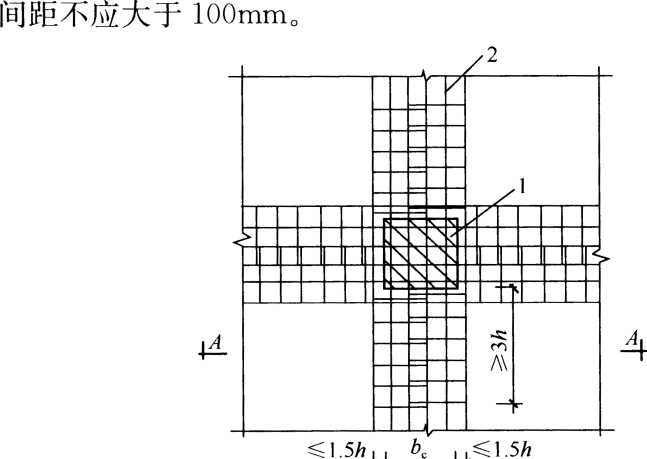

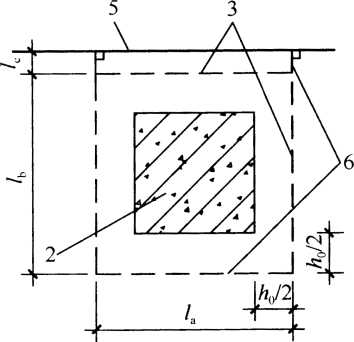

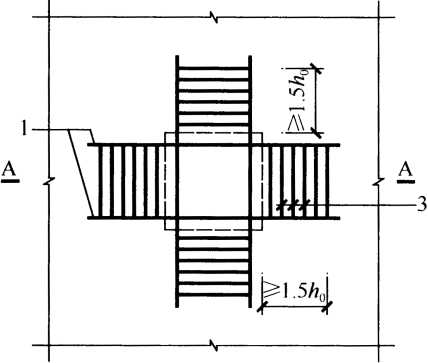

1暗梁的宽度为在柱或柱帽两侧各1. 5/1范围(图5.3.5),

。为板厚或平托板的厚度;

2支座处暗梁的上部纵向钢筋应连续通长布置,暗梁下部 钢筋不宜少于上部钢筋的1/2;

3支座处暗梁箍筋直径按计算确定,但不应小于8mm;箍 筋加密区长度不应小于3∕z,其箍筋肢距不应大于25Omm,箍筋

-÷-

A-A

图5.3.5暗梁配筋示意

1柱;2―上部连续钢筋

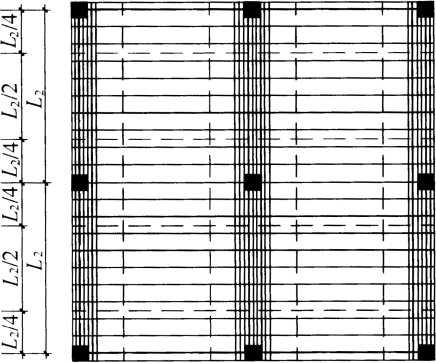

5. 3.6平板和密肋板可在局部留洞,但应验算留洞后板的承载 力与刚度。当未作专门分析而在板的不同部位留单个洞时,所有 洞边均应设置补强钢筋,留单个洞的大小及洞口处无粘结预应力 筋的布置应符合下列规定:

1在两个方向的柱上板带公共区域内,洞1(图5.3. βa) 的长边尺寸厶不应大于们/4或∕√2 ,其中为对应于洞口长边 方向的柱宽度,"为板厚度;

|

,LH4 , |

, L∖I2 |

,L"4 , |

(a)开单个洞大小要求

(b)洞口无粘结预应力筋布置要求

图5. 3. 6板柱体系楼板开洞示意

2在一方向的跨中板带和另一个方向上的柱上板带公共区 域内,洞2 (图5. 3. βa)的边长。不应大于A2∕4 ,边长厶不应大 于B1/4 ,其中A为跨中板带宽度,為为柱上板带宽度;

3在两个方向的跨中板带公共区域内,洞3 (图5.3.6a) 的边KQ不应大于A?/4 ,边长厶不应大于3/4,其中A2、B2 分别为两个方向的跨中板带宽度;

4在同一部位留多个洞时,在同一截面上各个洞宽之和不

应大于该部位单个洞的允许宽度;

5在板内被孔洞阻断的无粘结预应力筋可分两侧绕过洞口 铺设,其离洞口的距离。不宜小于15Omm,偏移点距离洞口的 距离b不宜小于30Omm,水平偏移的曲率半径R不宜小于6. 5m (图5. 3.βb),洞口四周应配置构造钢筋加强;当偏移量「与偏 移段长度d之比大于1/6时,偏移段应配置U形筋。

5.3. 7当楼盖留洞较大且在洞边截断无粘结预应力筋或密肋板 的肋时,应沿洞口周边设置边梁或加强带。

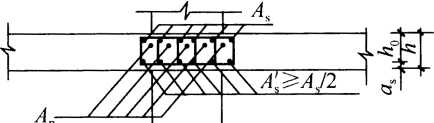

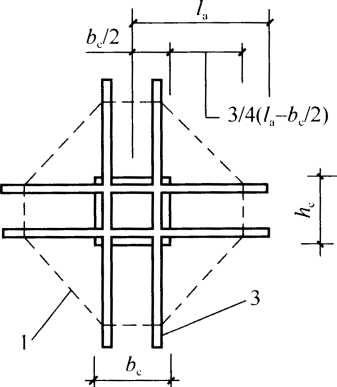

5.3.8在均布荷载作用下,现浇平板结构中无粘结预应力筋的 布置和分配宜符合下列规定:

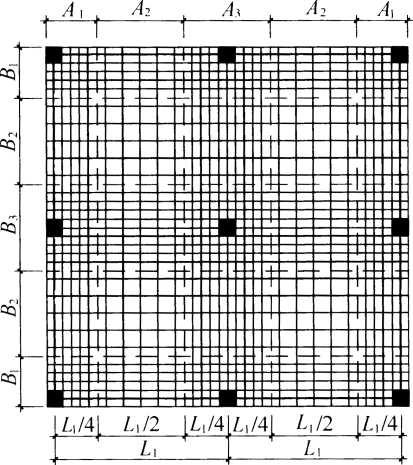

1无粘结预应力筋可按划分柱上板带和跨中板带的方式布 置(图5.3. 8a),图中A与A3、B1⅛B3分别为两个方向的柱上 板带,A?与3分别为两个方向的跨中板带。无粘结预应力筋分 配在柱上板带的数量可占预应力筋总量60% ~ 75%,其余 40 %〜2 5 %分配在跨中板带上。

(a)划分柱上板带和跨中板带布筋

(b) 一向集中,另一向均匀布筋

图5. 3. 8布筋方式小意

2无粘结预应力筋也可取一向集中布置,另一向均匀布置

(图5. 3.8b)o集中布置的无粘结预应力筋,宜分布在各离柱边 L5A的范围内;均布方向的无粘结预应力筋,最大间距不应超 过板厚度的6倍,且不宜大于1.0mo

3每一方向穿过柱子的无粘结预应力筋的数量不应少于 2根。

5.3.9沿两个主轴方向通过内节点柱截面的连续预应力筋及板 底普通钢筋的总截面面积及布置应符合下列规定:

1沿两个主轴方向通过内节点柱截面的连续预应力筋及板 底普通钢筋的总截面面积应符合下式规定:

σpuAp + ∕yAs ≥ N(; (5. 3. 9)

式中:AS—一贯通柱截面的板底纵向普通钢筋截面面积 (mm2),对一端在柱截面对边按受拉弯折锚固的 普通钢筋,截面面积按一半计算;

Ap------贯通柱截面连续预应力筋截面面积(mn?),对一

端在柱截面对边锚固的预应力筋,截面面积按一 半计算;

/;•-―普通钢筋的抗拉强度设计值(N∕mm2);

σI)LI 一无粘结预应力筋的应力设计值(N∕mm2);

NG 在该层楼板重力荷载代表值作用下的柱轴圧力设

计值(N)。重力荷载代表值应按现行国家标准 《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定确定。

2连续预应力筋应布置在板柱节点上部,呈下凹进入板跨中。

3连续普通钢筋应布置在板柱节点下部及预应力筋的下方, 钢筋连接位置宜在距柱边∕aE与2倍板厚的较大值以外,且应避 开板底受拉区范围。钢筋宜采用机械连接或焊接连接;当采用搭 接时,钢筋端部宜有垂直于板面的弯钩。如为钢筋锚固K度。

5∙ 3. 10在筏板基础和箱形基础中采用无粘结预应力混凝土结构 时,应符合下列规定:

1在筏板基础的肋梁中可采用多根无粘结预应力筋组成的 集束预应力筋,在筏板基础和箱形基础的底板中可采用分散布置

的无粘结预应力筋;

2在设计预应力混凝土基础时,应考虑基础底板与地基之 间的摩擦力对基础底板中建立轴向预压应力的影响及土与基础及 上部结构的相互作用影响,并应对基础受力状况进行严格分析后 确定等效荷载值;

3基础板中的无粘结预应力筋应布置在两层普通钢筋的内 侧,混凝土保护层厚度及防水隔离层做法等应符合现行国家标准 《混凝土结构设计规范》GB 5001。等的规定;

4基础中的预应力筋可按设计要求分期分批施加预应力;

5普通钢筋的配置应符合控制基础板温度、收缩裂缝的构 造要求。

5.3.11 现浇板柱节点形式及构造设计应符合下列规定:

1无粘结预应力筋和按本规程第5.3.4条规定配置的纵向 普通钢筋应正交穿过板柱节点。

2对柱支承密肋板结构,在板柱节点周围应做成实心板, 其宽度不应小于冲切破坏锥体的宽度;采用箍筋、锚栓、弯起钢 筋或剪力架加强节点的受冲切承载能力时,其宽度不应小于加强 件的延伸长度。

3板柱结构、板柱-框架结构及板柱-抗震墙结构中,采取在 板柱节点处的板中配置抗冲切钢筋、增加板厚、增加结构的侧向 刚度等措施提高板柱节点抗冲切承载能力时,应符合下列规定:

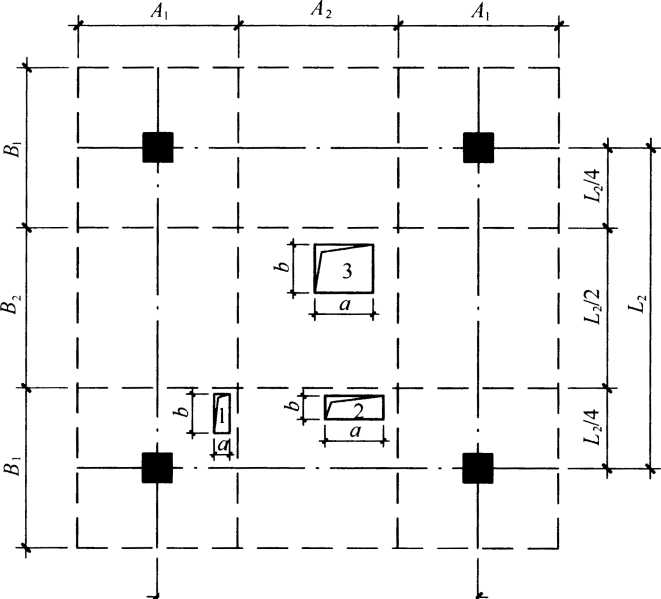

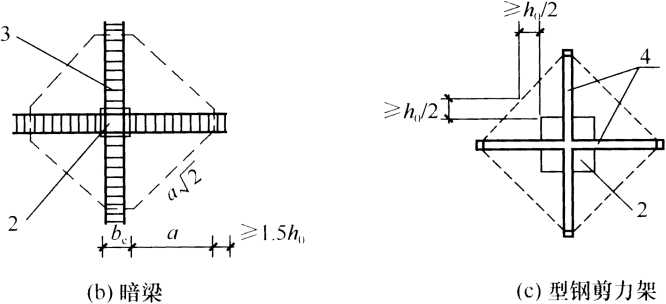

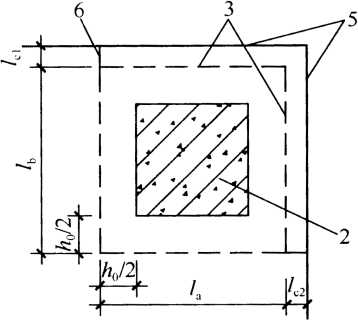

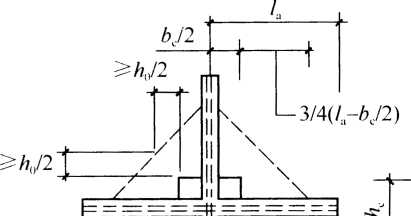

D设置柱帽或平托板(图5.3. IIa)时,平托板的长度 和厚度,以及柱帽尺寸和厚度应按受冲切承载力的要 求确定,并应符合本规程第5. 3. 12条的规定;

2) 配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时,可设置穿过柱截面布置 于板内的暗梁(图5. 3. Ilb),暗梁上部钢筋不应少于暗 梁宽度范围内柱上板带所需非预应力纵向钢筋,且直径 不应小于lβmm.下部钢筋直径也不应小于16mm;

3) 配置抗冲切锚栓时,应符合本规程第5.3. 19条〜第 5.3.22条的规定;

4) 设置穿过柱截面的型钢剪力架(图5.3. IlC)时,应 符合本规程第5. 3. 23条〜第5. 3.26条的规定;

5) 配置抗冲切钢筋时宜优先选用抗冲切锚栓。

(a)局部加厚板

图5.3. 11节点形式及构造示意

1局部加厚板:2柱;3抗以箍筋;」「字钢或槽钢

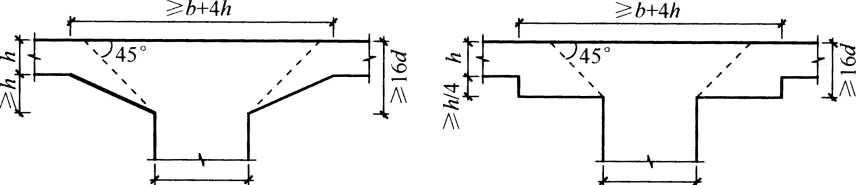

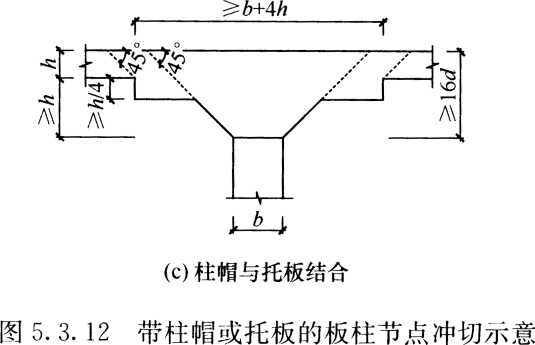

5.3. 12板柱节点的形状与尺寸应包容45°的冲切破坏锥体,并 应满足受冲切承载力的要求。板柱节点可采用带柱帽、托板或柱 帽与托板结合的结构形式,并应符合下列规定:

1采用柱帽(图5. 3. 12a)或托板(图5. 3. 12b)的形式 时,柱帽的高度不应小于板的厚度力;托板的厚度不应小于力/4。 柱帽高度或托板厚度与板厚之和不宜小于16,。柱帽或托板在平 血两个方向上的尺寸均不宜小于同方向上柱截面宽度/,加Ah的 数值。d为柱中主筋的最大直径。

2采用柱帽与托板结合(图5.3. 12c)的形式时,柱帽与 托板的总高度不应小于板的厚度/[;托板的厚度不宜小于∕√4o 柱帽高度、托板厚度与板厚之和不宜小于16d;托板在平面两个 方向上的尺寸均不宜小于同方向上柱截面宽度厶加4/】的数值。d

为柱中主筋的最大直径O

b b

(a)柱帽 (b)托板

5. 3.13板柱节点应验算下列截面的受冲切承载力:

1局部荷载或集中反力作用面积周边厶/2处;

2截面厚度发生变化处;

3配置抗冲切钢筋时,配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以 外么/2处。

5. 3.14板柱结构在竖向荷载、水平荷载作用下,当考虑板柱节 点计算截面上的剪应力传递不平衡弯矩时,其集中反力设计值 E应以等效集中反力设计值F"代替。

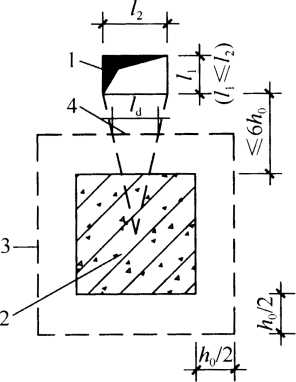

5.3.15板柱结构的双向板开有孔洞或局部荷载邻近平板的自由 边,计算其受冲切承载力时临界截面周长四的取值应符合下列规定:

1孔洞至局部荷载或集中反力作用面积边缘的距离不大于 6/zo时,f应扣除局部荷载或集中反力作用面积中心至开孔外边 两条切线之间所包含的长度A(图5.3.15a),当厶大于A时,孔 洞边长应用,2代替。

2局部荷载或集中反力邻近平板的自由边时,对边枉"m可 取为2(∕a+/1))和(∕a+2∕b + 2∕c)二值中的较小值(图5.3.15b); 对角柱Rm可取为2(Za+ZQ和(∕a +Zb+41 +Zc2)二值中的较小值 (图 5. 3. 15c)o

(a)邻近孔洞时 (b)边柱

(C)角柱

图5.3. 15临界截面周长计算示意

1孑L洞;2一局部荷载或集中反力作用面;3按中柱确定的 临界截面周长;1应扣除的长度5自由边;6 -由垂直 于板边的直线确定的临界截面周长

5. 3. 16在局部荷载或集中反力作用下,配置或不配置箍筋和弯 起钢筋的无粘结预应力混凝土平板的受冲切承载力计算,应符合 现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

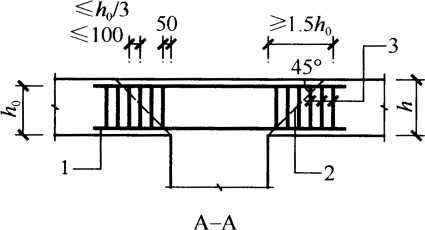

5.3.17混凝土平板中配置抗冲切箍筋应符合下列构造要求:

1板的厚度不应小于20OmmO

2按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋应配置在与45°冲 切破坏锥面相交的范围内,且从集中荷载作用面或柱截面边缘向 外的分布长度不应小于1.5加)(图5.3. 17);箍筋直径不应小于 βmm,且应做成封闭式,间距不应大于A0/3,且不应大 于 IOOmillO

图5. 3. 17板中用箍筋作抗冲切钢筋布置示意 1架立钢筋;2 -冲切破坏锥面;3箍筋

5.3.18板柱结构在竖向荷载、水平荷载作用下,当板柱节点的 受冲切承载力不满足公式(5. 3. 18-1)的要求且板厚受到限制时, 可在板柱节点中配置抗冲切锚栓。计算时,系数?/应按公式 (5. 3. 18-2)和(5.3.18-3)分别计算,并取少和他中的较小值。

Fz,eq ≤ (0. 7ft + 0. 25σμc,m(5・ 3. 18T)

1 9

功=0.4 +专 (5. 3. 18-2)

% = 0. 5 +弈 (5. 3. 18-3)

, 4-77

式中:F∕.e<1一…-距柱周边加)/2处的等效集中反力设计值(N), 当无不平衡弯矩时,对板柱结构的节点,取柱所 承受的轴向压力设计值层间差值减去冲切破坏锥 体范围内板所承受的荷载设计值;当有不平均弯 矩时,应符合本规程第5.3.14条的规定;

/;一—混凝土轴心抗拉强度设计值(N∕mn√);

σpc.m—--计算截面周长上两个方向混凝土有效预压应力 按长度的加权平均值(N∕mm2),宜控制为 1. ON/mm2 〜3. 5N∕mm2 ;

S-计算截面的周长(mm),取距离局部荷载或集中 反力作用面积周边Ao/2处板垂直截面的最不利 周长;

AO—一截面有效高度(mm),取两个配筋方向的截面有 效高度的平均值;

η∖ -—一局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数; 叩一一计算截面周长与板截面有效高度之比的影响 系数;

A -——局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的K边与 短边尺寸的比值,区不宜大于4;当其小于2时, &取为2;当面积为圆形时,其取为2;

QS——板柱结构中柱类型的影响系数,对中柱,取为 40;对边柱,取为30;对角柱,取为20。

5. 3. 19配置锚栓的无粘结预应力混凝土板柱节点,其受冲切截 面及受冲切承载力应符合下列规定:

1受冲切截面的尺寸应满足下式的要求:

F/, eq ɪ ∙ IImhO

(5. 3. 19-1)

2受冲切截面的受冲切承载力应满足下式的要求:

F∕,eq ≤ (0. 5∕l+0. 25皿m)"m'o +0. 8 ⅛yvAsv (5. 3. 19-2) 式中:s--锚栓间距(mm);

hv——锚栓抗拉强度设计值(N∕mm2),其数值大于 3βON∕mm2 时应取为 3βON∕mm2 ;

ASV——与柱面距离相等围绕柱一圈内锚栓的截面面积 (mm2) O

3对配置抗冲切锚栓的冲切破坏锥体以外的截面,其受冲 切承载力应符合本规程公式(5. 3. 18T)的规定。

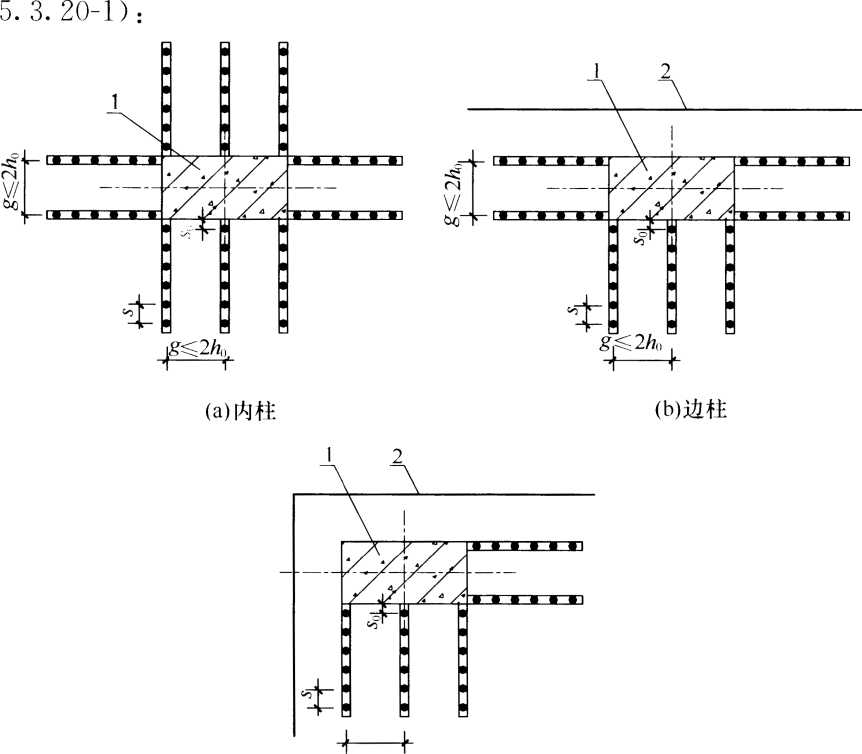

5. 3. 20在混凝土板柱节点中配置锚栓时,应符合下列规定(图

g≤2∕70

(C)角柱

图5. 3. 20-1矩形柱周边抗冲切锚栓排列小意

1柱;2板边

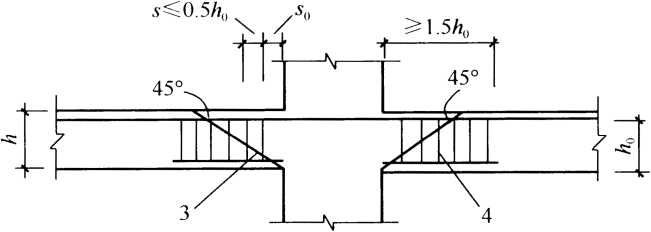

1混凝土板的厚度不应小于150mm;

2锚栓的锚头可采用方形或圆形板,其面积不应小于锚杆 截面面积的1。倍;

3锚头板和底部钢条板的厚度不应小于。∙5d,钢条板的宽

度不应小于2. 5d, d为锚杆的直径(图5.3. 20-2a);

4, ≥0.5√

--d

/2

手 i>o.5√

(b)用锚栓作抗冲切钢筋

+~^ N2.5d

(a)锚栓大样

图5. 3. 20-2板中抗冲切锚栓布置不意

1锚头板;2焊缝;3冲切破坏锥而;4锚栓;

5更弯钢筋;6底部钢条板

4里圈锚栓与柱边之间的距离S)不应小于50mm,且不应 大于0. 35/川;

5锚栓圈与圈之间的距离S不应大于。.5/圮;

6锚栓沿柱边K方向的距离g不应大于2心;

7按计算所需的锚栓应配置在与45°冲切破坏锥血相交的 范围内,且从柱截面边缘向外的分布长度不应小于1. 5/如(图 5. 3. 20-2b);

8锚栓的最小混凝土保护层厚度与纵向受力钢筋相同;锚 栓的混凝土保护层不应超过纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度与 纵向受力钢筋半径之和(图5. 3. 20-2C)O

5.3.21配置型钢剪力架时,型钢剪力架的型钢高度不应大于其 腹板厚度的70倍;剪力架每个伸臂末端可削成与水平呈30°〜 60°的斜角;型钢的全部受压翼缘应位于距混凝土板的受压边缘 0∙3∕z。范围内;板的受冲切承载力应满足下式要求:

Fz,cq ≤ 1. 2fxηumho (5. 3. 21)

5.3. 22型钢剪力架每个伸臂的刚度与混凝土组合板换算截面刚 度的比值u应满足下列公式要求:

(5. 3. 22-1) (5. 3. 22-2)

Ej

EC ʃo, Cr

式中:L——型钢截面惯性矩(mm1);

I°q——组合板裂缝截面的换算截面惯性矩(mn√),按型 钢和普通钢筋的换算面积以及混凝土受压区的面积 计算确定,此时组合板截面宽度取垂直于所计算弯 矩方向的柱宽①与板的有效高度加)之和。

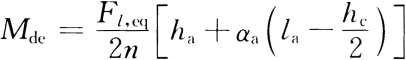

5.3. 23型钢剪力架每个伸臂根部的弯矩设计值MCle及受弯承载 力应满足下列公式要求:

MdC L f

(5. 3. 23-1)

(5. 3. 23-2)

式中:Aa——剪力架每个伸臂型钢的全高(mm);

K——计算弯矩方向的柱子尺寸(mm);

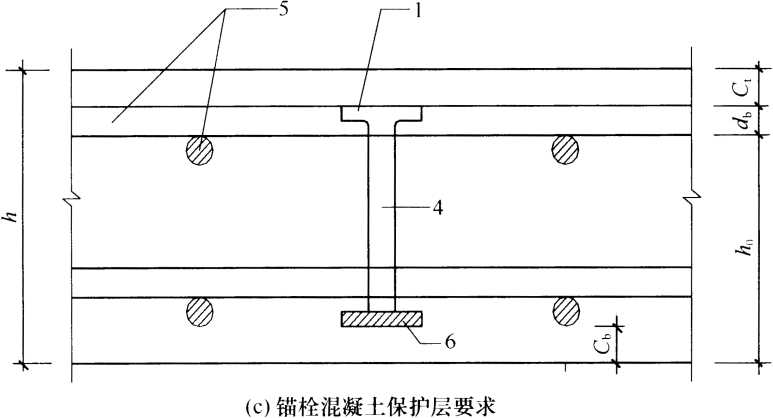

H——型钢剪力架相同伸臂的数目;

f---------钢材的抗拉强度设计值(N/mm,),按现行国家标

准《钢结构设计规范》GB 50017有关规定取用;

W——型钢剪力架验算截面受拉边缘的弹性抵抗矩 (mm3) O

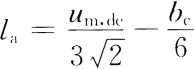

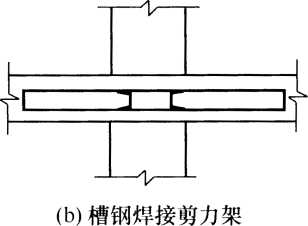

5. 3. 24工字钢焊接剪力架(图5.3.24a)和槽钢焊接剪力架 (图5. 3. 24b)的伸臂长度可按下列公式计算。

0. β∕t√2()

(5. 3. 24-1)

(5. 3. 24-2)

(a)工字钢焊接剪力架

图5. 3. 24剪力架及其计算冲切面示意

1设计截面周Ik; 2工字钢;3槽钢

式中:以m.dc---------设计截面周K (mm);

FF一 距柱周边加)/2处的等效集中反力设计值(N), 当无不平衡弯矩时,对板柱结构的节点取柱所承 受的轴向压力设计值层间差值减去冲切破坏锥体 范围内板所承受的荷载设汁值;当有不平衡弯矩 时,应符合本规程第5.3. 14条的规定;

心----方形柱的边长(mm);

ho--板的截面有效高度(mm);

η—…考虑局部荷载或集中反力作用面积形状、临界截 面周长与板截面有效高度之比的影响系数,应按 本规程公式(5.3.18-2)、公式(5.3. 18-3)计 算,并取其中的较小值。

5.4体外预应力梁

5. 4.1体外束可采用直线、双折线或多折线布置方式,且应使 结构对称受力。对矩形或I字形截面梁,体外束应布置在梁的两 侧;对箱形截面梁,体外束应对称布置在梁腹板的内侧。

5. 4.2体外束仅在锚固区及转向块处与混凝土梁相连接,其设 计应满足下列要求:

1体外束锚固区和转向块的设置应根据体外束的设计线型 确定。对多折线体外束,转向块宜布置在距梁端1/4至1/3跨度 的范围内;对多跨连续梁采用多折线体外束时,可在中间支座或 其他部位增设锚固块或转向块。

2体外束的自由段长度不应大于8m,超过时应增设约束支 架。

3体外束在每个转向块处的弯折转角不应大于15°,转向 块处最小曲率半径宜按表5.4.2采用,钢绞线根数为表列数值的 中间值时,可按线性内插法确定;体外束与转向块的接触长度应 由设计计算确定。用于制作体外束的钢绞线,应按偏斜拉伸试臆 方法确定其力学性能。

表5. 4.2转向块处最小曲率半径

|

钢绞线 |

最小曲率半径(m) |

|

12们 2. 7mm 或 7^15. 2mm |

2. 0 |

|

1"12. 7mm 或 12^15. 2mm |

2. 5 |

|

31 ¢12. 7mm 或 1"15. 2mm |

3. 0 |

4体外束的锚固区应进行局部受压承载力计算。

5.4.3当满足本规程第5.4.2条及下列计算要求时,配置体外 束的混凝土结构构件的承载力计算和构造规定可按现行国家标准 《混凝土结构设计规范》GB 5001。的有关规定执行,其预应力损 失值计算及变形、抗裂和应力验算应按本规程第5. 1节的有关规 定执行。

1体外无粘结预应力筋的张拉控制应力值%,n不宜超过O- 6 /汕,且不应小于0. 4 /I)Ik ;当要求部分抵消由于应力松弛、摩 擦、分批张拉等因素产生的预应力损失时,张拉控制应力限值可 提咼 0. 05 JPtk o

2体外多根无粘结预应力筋组成的集束在转向块处的摩擦 系数可按本规程表5.1.8采用。

3对采用体外预应力筋的受弯构件,在进行正截面受弯承 载力计算时,体外预应力筋的应力设计值"宜按下式计算,计 算值不应大于∕py O

σpι, = CrPe + 100 (5. 4. 3)

4体外预应力结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限 值可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中关于 钢筋混凝土构件的规定执行。

5. 4.4在计算体外预应力混凝土梁的斜截面受剪承载力时,其 剪力设计值的计算截面应包括体外预应力筋锚固处、转向块等处 的截面。

5.4.5转向块和锚固块连接部位的混凝土应进行受冲切承载力 和局部受压承载力计算。计算局部压力设计值时,应按本规程第

5. 1. 18条的规定执行。

5. 4.6体外束的锚固块和转向块的构造应符合下列规定:

1体外束的锚固块宜设置在梁端,应保证传力可靠且变形 符合设计要求。

2在混凝土矩形、T形、I形或箱形截面梁中,转向块可 设在结构体外或箱形梁的箱体内。转向块处的钢套管鞍座应预先 弯曲成型。

3对可更换的体外束,在锚固块和转向块处,与结构相连 接的预埋套管应与体外束的外套管分离。

5. 4.7体外束及锚固区应进行防腐蚀保护。体外束的防腐保护 宜采用本规程第6.4. 1条规定的无粘结预应力钢绞线束多层防腐 蚀体系,并应符合国家现行有关标准对防火设计的规定。

5.5无粘结预应力纤维筋混凝土受弯构件

5.5.1无粘结预应力纤维筋张拉控制应力q°n的限值应符合表

5. 5. 1的规定。

表5. 5.1预应力纤维筋的张拉控制应力GCOn限值

|

纤维筋类型 |

been下限值 |

been上限值 |

|

碳纤维筋 |

o. 40∕fpk |

o. 65 ʃfpk |

|

芳纶纤维筋 |

o. 35,/fI)k |

0. 55∕fpk |

5. 5.2无粘结预应力纤维筋因锚具变形和预应力筋内缩引起的 预应力损失值如可按下列规定计算:

1直线预应力纤维筋:

σ∕ι = -J-Efp (5. 5. 2)

式中:。一一张拉端锚具变形和纤维筋内缩值(mm),有实测数 据时应取实测值,无实测数据时,对粘结型锚具可 取为Imm〜2mm,对夹片型锚具可取为8mm;

/ 张拉端至锚固端之间的距离(mm);

Efl)--------无粘结预应力纤维筋的弹性模量(N/mnr ) O

2曲线或折线预应力纤维筋,如可按本规程附录B的有关 规定计算。

5. 5.3无粘结预应力纤维筋与孔道壁间的摩擦引起的预应力损 失值死可按本规程第5. 1.8条的规定进行计算,其中,摩擦系 数μ可取为0. 09 •考虑无粘结预应力筋护套壁每米长度局部偏 差对摩擦的影响系数K可取为0. 004,有实测数据时宜取实 测值。

5. 5.4无粘结预应力纤维筋的松弛损失g可按下式计算:

σ∕ι = rσron (5. 5. 4)

式中:r———松弛损失率。对于设计使用年限为50年的预应力纤 维筋受弯构件,可按表5.5.4的数值取用;芳纶纤 维筋张拉锚固前应进行持荷,持荷时间应超过一小 时,未进行持荷时,表中松弛损失率应取为20.0%。 有实测数据时,宜按实测数据采用。

表5. 5.4预应力纤维筋的松弛损失率,

|

纤维筋类型 |

松弛损失率〃(%) |

|

碳纤维筋 |

2. 2 |

|

芳纶纤维筋 |

16. O |

5. 5.5无粘结预应力纤维筋因预应力作用下混凝土收缩和徐变 引起的预应力损失"可按下列公式计算:

_ 55 + 30(⅛、//、U Efp % — 1 + 15Q eEp

(5. 5. 5-1)

P= (Afp+As)Mn (5. 5. 5-2)

式中:"———预应力纤维筋合力点处的混凝土法向压应力 (N/mm");

Efl, 无粘结预应力纤维筋的弹性模量(N∕mm2);

p- 预应力纤维筋和非预应力筋的配筋率;

/ CU----施加预应力时的混凝土立方体抗压强度(N/mrn?);

AS -------纵向受拉非预应力筋的截面面积(mm2);

-Afp --------预应力纤维筋的截面面积(mm2);

An—--净截面面积(mm?),即扣除孔道、凹槽等削弱部 分以外的混凝土全部截面面积及纵向非预应力筋 截面面积换算成混凝土的截面面积之和;对于不 同混凝土强度等级组成的截面,应根据混凝土 弹性模量比值换算成同一混凝土强度的截面 面积。

5.5.6无粘结预应力纤维筋混凝土梁的受拉区纵向普通钢筋的 配置应符合本规程第5.2.1条的规定。

5.5. 7无粘结预应力纤维筋混凝土受弯构件的正截面受弯承载 力应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有 关规定,并应符合本规程第5. 2. 2条的规定。在进行正截面承载 力计算时,无粘结预应力筋的应力设计值皿U宜按下列公式计 算,计算值应不小于⑴須且不大于./}I)(Io γ'f1>(1为无粘结预应力纤维 筋抗拉强度设计值。

fʃfpu fʃfpe I △(yfp (o. D. 7-1)

∆σr∣) = (240 — 335$)f) ^0. 45 + 5. 5 ʌ j

(5. 5. 7-2)

Af[) + JyAs

(5. 5. 7-3)

式中:fy——受拉区钢筋的抗拉强度设汁值(N∕mm2);

X — 受拉区所配钢筋的截面面积(nW);

AfI) 无粘结预应力纤维筋的截面面积(mm?);

Efp ——无粘结预应力纤维筋的弹性模量(N∕mn√);

角-一综合配筋指标,不宜大于0∙4;对于连续梁、板, 取各跨内支座和跨中截面综合配筋指标的平均值;

A(Mp —一无粘结预应力纤维筋面积重心至受压边缘的距离 (mm);

b——构件截面宽度(mm);

σfpc---无粘结预应力纤维筋扣除应力损失后的有效预应力 (N∕mm2)o

5. 5. 8无粘结预应力纤维筋混凝土受弯构件的斜截面受剪承载 力应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 5001。的有 关规定。

5.5. 9无粘结预应力纤维筋混凝土受弯构件的裂缝宽度和变形 可根据本规程第5.1.14条〜第5.1.18条的相关规定进行 计算。

5. 5.10荷载效应准永久组合下,无粘结预应力纤维筋的应力 OfP,(] 应按下列公式计算:

— I £fP

(5. 5. IO-I)

(5. 5. 10-2)

(5. 5. 10-3)

OfP,q OfPO I ^Sq

乌)

四乂)= fTCorI — Ol + (E{])/Ec )σpc

= Mq 一 NPo(Z — 乌)) 向一(0. 3A(I)E(P/Ep+AJz

式中:σfp,q -—-荷载效应准永久组合下,无粘结预应力纤维筋的 应力(N∕mm2),不宜大于∕fpk/(ZfcZe). /以为 纤维筋的抗拉强度标准值(N∕mn√);

∕fc ——正常使用状态下预应力纤维筋的徐变断裂折减系 数,对碳纤维筋为1.4,对芳纶纤维筋为2.0;

*——纤维筋的环境影响系数,按本规程表4.2.6取 值。

σfp0———扣除全部预应力损失后的无粘结预应力纤维筋有 效预应力(N∕mm2);

向 ——按荷载效应的准永久组合计算的非预应力钢筋应 力(N∕mm2);

Mq——按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值(N・ mm);

‰∏——无粘结预应力纤维筋张拉控制应力(N∕mm2);

Oi--无粘结预应力纤维筋总损失(N∕mm2);

EfP——无粘结预应力纤维筋弹性模量(N∕mm2); EP ——无粘结预应力钢绞线弹性模量(N∕mm2);

AfP——受拉区纵向无粘结预应力纤维筋截面面积 (mm2);

EC ——混凝土弹性模量(N/mm2);

σpc ——受拉区无粘结预应力纤维筋合力点处混凝土法向 压应力(N∕mr∏2);

NPO ——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力 (N);

C ——NPo的作用点至受拉区纵向预应力和普通钢筋合 力点的距离(mm);

Z——受拉区纵向普通钢筋和预应力筋合力点至截面受 压区纵向普通钢筋和预应力筋合力点的距离 (mm);

As——受拉区纵向普通钢筋截面面积(mm?)。

5.6无粘结预应力超长结构

5. 6.1超长混凝土结构在采用无粘结预应力技术减小混凝土收 缩和降温作用的影响时,应合理布置预应力筋,同时宜采取优化 混凝土配合比、配置温度构造钢筋、设置后浇带、加强养护和保 温等配套措施。

5. 6.2在计算混凝土收缩和温度作用产生的内力时,可将混凝 土收缩折算为当量温差,对整体结构模型采用弹性或弹塑性分析 方法进行计算,并应符合下列规定:

1采用弹性方法计算时,应考虑徐变的影响;

2计算温度作用下结构内力,以及将混凝土收缩量折算成

当量温差时,混凝土线膨胀系数M宜取1 XlOf/°C;

3混凝土的收缩量宜根据当地工程经验确定;无工程经验 时,可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 5001。的相 关规定取用;

4温度作用宜取为结构最高初始平均温度与结构最低平均 温度之差。

5. 6. 3超长结构中无粘结预应力筋的布置应符合下列规定:

1楼盖或屋盖内的预应力效应宜连续,楼板中的有效预压 应力宜为0. 7N∕mm2- 3. 0N∕mm2,预应力筋间距宜为20Omm~ 1000mm;

2施加预应力时,应考虑竖向构件的侧向约束作用;

3设置后浇带时,后浇带封闭之前宜先对后浇带分隔的各 结构段分别施加预应力;

4用于减小混凝土收缩和温度作用效应的预应力筋宜兼作 梁或板的受力钢筋。

5. 6.4超长结构设置后浇带时宜符合下列规定:

1后浇带间距不宜大于60m,留设时间不宜少于45d;

2跨过后浇带的楼板和墙体水平钢筋宜断开;

3后浇带宽度不宜小于1500mm;

4后浇带宜选择环境温度较低时进行封闭,并宜采用补偿 收缩混凝土。

5. 6.5无粘结预应力超长结构中应配置防裂构造钢筋,防裂构 造钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置并与原有钢筋搭 接或在周边构件中锚固。防裂构造钢筋应符合下列规定:

1梁两个侧面应沿腹板高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向 构造钢筋的间距不宜大于20Omn1,配筋率不宜小于0. 15%;

2在楼板的上表面应双向配置,配筋率均不宜小于0.1%, 间距不宜大于200mm;

3楼板平面的瓶颈部位宜适当增加板厚或提高配筋率;

4沿板的洞边、凹角部位及楼电梯井筒周边楼板中宜加配 防裂构造钢筋。

5. 6.6无粘结预应力超长结构应考虑预应力张拉、混凝土收缩 和温度变化对竖向构件的影响,结构外围竖向构件的配筋宜 加强。

6.1无粘结预应力筋的制作、包装及运输

6.1.1单根无粘结预应力筋的制作应采用挤塑成型工艺,并应 由专业化工厂生产,涂料层的涂敷和护套的制作应一次连续完 成,防腐涂层应完全填充预应力筋与护套之间的环形空间。

6. 1. 2挤塑成型后的无粘结预应力筋应按工程所需的长度和锚 固形式进行下料和组装,并应采取防止防腐涂层从预应力筋的端 头溢出的措施。

6.1.3无粘结预应力筋下料长度,应综合考虑其曲率、锚固端 保护层厚度、张拉伸长值及混凝土压缩变形等因素,并应根据不 同的张拉方法和锚固形式预留张拉长度。

6.1.4无粘结预应力筋的包装、运输、保管应符合下列规定:

1不同规格、品种的无粘结预应力筋,均应有易于区别的 标记;

2无粘结预应力筋在工厂加工成型后,可整盘包装运输或 按设计下料组装后成盘运输,整盘运输时应采取可靠保护措施, 避免包装破损及散包;工厂下料组装后,宜单根或多根合并成盘 后运输,长途运输时,应采取有效的包装措施;

3装卸吊装及搬运时,严禁摔砸踩踏,严禁钢丝绳或其他 坚硬吊具与无粘结预应力筋的外包层直接接触;

4无粘结预应力筋应按规格、品种成盘或顺直地分开堆放 在通风干燥处,露天堆放时,不得直接与地面接触,并应采取覆 盖措施。

6.2无粘结预应力筋的铺放和混凝土浇筑

6. 2.1无粘结预应力筋铺放之前,应及时检查其规格尺寸和数 量,逐根检查并确认其端部组装配件可靠无误后,方可在工程中 使用。对护套轻微破损处,可采用外包防水聚乙烯胶带进行修 补,每圈胶带搭接宽度不应小于胶带宽度的1/2,缠绕层数不应 少于2层,缠绕长度应超过破损长度30mmo

6.2. 2张拉端端部模板预留孔应按施工图纸规定的无粘结预应 力筋的位置编号和钻孔。

6. 2.3张拉端的承压板应固定牢固,且应保持张拉作用线与承 压板面相垂直。

6. 2.4无粘结预应力筋应按设计图纸的规定进行铺放。铺放时 应符合下列规定:

1无粘结预应力筋可采用与普通钢筋相同的绑扎方法,铺 放前应通过计算确定无粘结预应力筋的位置,其垂直高度宜采用 支撑钢筋控制,也可与其他钢筋绑扎,支撑钢筋应符合本规程第 6. 2.5条的要求,无粘结预应力筋束形控制点的设计位置偏差应 符合表6. 2. 4的规定;

表6. 2.4束形控制点的设计位置允许偏差

|

截面高度 |

(mm) |

h ≤ 300 |

300 < h ≤ 1500 |

h > 1500 |

|

允许偏差 |

(mm) |

+ 5 |

+ 10 |

+ 15 |

2无粘结预应力筋宜保持顺直;

3铺放双向配置的无粘结预应力筋时,宜避免两个方向的 无粘结预应力筋相互穿插铺放,应对纵横筋每个交叉点相应的两 个标高进行比较,对各交叉点标高较低的无粘结预应力筋应先进 行铺放,标高较高的次之;

4敷设的各种管线不应将无粘结预应力筋的垂直位置抬高 或压低;

5当采取集束配置多根无粘结预应力筋时,各根预应力筋 应保持平行走向,防止相互扭绞;

6板中采用多根无粘结预应力筋平行带状布束时,每束不 宜超过5根无粘结预应力筋,并应采取可靠的支撑固定措施,保 证同束中各根无粘结预应力筋具有相同的矢高;带状束在锚固端 应平顺地张开,并宜符合本规程第5. 3.6条第5款有关无粘结预 应力筋水平偏移的要求;

7无粘结预应力筋采取竖向、环向或螺旋形铺放时,应采 用定位支架或其他构造措施控制位置。

6. 2.5在主梁、次梁和密肋板中,应设置无粘结预应力筋的定 位支撑钢筋。(2〜4)根无粘结预应力筋组成的集束预应力筋, 定位支撑钢筋的直径不宜小于IOmm, 5根或更多无粘结预应力 筋组成的集束预应力筋,其直径不宜小于12mm,间距均不宜大 于1. Om;用于支撑平板中単根无粘结预应力筋的定位支撑钢筋, 间距不宜大于2. Omo

6. 2.6在板内无粘结预应力筋绕过开洞处的铺放位置应符合本 规程第5. 3. 6条的规定。

6. 2.7夹片锚具系统张拉端和固定端的安装,应符合下列规定:

1张拉端锚具系统安装时,无粘结预应力筋的外露长度应 根据张拉机具所需的长度确定;无粘结预应力曲线筋或折线筋末 端的切线应与承压板相垂直,曲线段的起始点至张拉锚固点应有 不小于30Omrn的直线段;单根无粘结预应力筋要求的最小弯曲 半径对直径12. 7mm和直径15. 2mm钢绞线分别不宜小于1. 5m 和2. OmO安装带有穴模或其他预先埋入混凝土中的张拉端锚具 时,各部件之间不应有缝隙。

2固定端锚具系统安装时,应将组装好的固定端锚具按设 计要求的位置绑扎牢固,内埋式固定端垫板不得重叠,锚具与垫 板应贴紧。

3单根无粘结预应力筋在构件端面上的水平和竖向排列间 距不宜小于60mmo张拉端和固定端均应按设计要求配置螺旋筋 或钢筋网片,螺旋筋和网片均应紧靠承压板或连体锚板,并保证 与无粘结预应力筋对中和固定可靠。

6. 2.8浇筑混凝土时,应符合下列规定:

1无粘结预应力筋铺放、安装完毕后,应进行隐蔽工程验

收,当确认合格后方可浇筑混凝土;

2混凝土浇筑时,严禁踏压撞碰无粘结预应力筋、定位支 撑钢筋以及端部预埋部件;

3其他工序施工时,严禁电气焊触及预应力系统;

4混凝土应振捣密实。

6.3无粘结预应力筋的张拉、释放与封锚

6. 3.1无粘结预应力筋张拉设备应由专人使用和管理,并应定 期维护和校验。张拉设备的校验应符合下列规定:

1张拉设备应配套校验。压力表的精度不应低于0.4级; 校验张拉设备用的试验机或测力设备测力示值的不确定度不应大 于1%;校验时千斤顶活塞的运行方向,应与实际张拉工作状态 一致。

2张拉设备的校對期限,不应超过半年。当张拉设备出现 反常现象时或千斤顶检修后,应重新校验。

6. 3.2安装张拉设备时,应使张拉力的作用线与无粘结预应力 钢绞线中心线重合。

6. 3. 3无粘结预应力钢绞线的张拉控制应力不宜超过0. 75∕ptk , 最大张拉应力不应大于0.8oγptk,并应符合设计要求。对于无粘 结预应力纤维筋,张拉控制应力应按本规程第5. 5. 1条取用。

6. 3.4当采用超张拉方法减少无粘结预应力筋的损失时,无粘 结预应力筋的张拉程序宜为从应力为零开始张拉至1. 03倍预应 力筋的张拉控制应力并锚固。

6. 3.5当采用应力控制方法张拉时,无粘结预应力筋的应力增 长速度不宜大于500MPa∕min ,并应校核无粘结预应力筋的伸 长值。当实际伸长值与计算伸长值相对偏差超过士6%时,应暂 停张拉,查明原因并采取措施调整后,方可继续张拉。无粘结预 应力筋的实际伸长值,宜在初应力约为张拉控制应力的10%时 开始量测,分级记录。其伸长值可由量测结果按下式确定:

∆∕θ = ∆∕θ1 + Δ∕⅛ - ∆Zc (6. 3.5)

式中:△«]--初应力至最大张拉力之间的实测伸长值(mm);

Δ∕⅛——初应力以下的推算伸长值(mm),可根据弹性范 围内张拉力与伸长值成正比的关系推算确定;

∆∕c——混凝土构件在张拉过程中的弹性压缩值(mm), 对平均预压应力较小的板类构件,可略去不计。

6. 3. 6无粘结预应力筋计算伸长值M可按下式计算:

∆∕p = ξ⅛ (6.3.6)

式中:Fpm——无粘结预应力筋的平均拉力值(N),取每段预应 力筋张拉力扣除摩擦损失后的拉力的平均值;

LP--无粘结预应力筋的长度(mm);

AP--无粘结预应力筋的截面面积(mm?);

EP--无粘结预应力筋的弹性模量(N/mm?)。

6. 3. 7无粘结预应力钢绞线张拉过程中应避免出现钢绞线滑脱 或断丝。发生滑脱时,滑脱的钢绞线数量不应超过构件同一截面 钢绞线总根数的3%;发生断丝时,断丝的数量不应超过构件同 一截面钢绞线钢丝总数的3%,且每根钢绞线断丝不得超过一 丝;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算。

6. 3.8无粘结预应力构件的侧模可在张拉前拆除,下部支撑体 系的拆除顺序应符合设计的规定。无粘结预应力筋张拉时,混凝 土同条件立方体试块抗压强度应满足设计要求;当设计无具体要 求时,不应低于设计混凝土强度等级值的75%。

6.3.9无粘结预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。设计无要 求时,可采用分批、分阶段对称张拉或依次张拉,并应保证各阶 段不岀现对结构不利的应力状态。确定张拉力时宜考虑后批张拉 的无粘结预应力筋产生的结构构件的弹性压缩对先批张拉预应力 筋的影响,可将先批张拉筋的张拉控制应力值。c°n增加; 对无粘结预应力平板,可将张拉控制应力值‰n增加0. 5诳4心。 此处,好为无粘结预应力筋弹性模量与混凝土弹性模量之比,。四 为后批张拉筋在先批张拉筋重心处产生的混凝土法向应力。

6. 3.10无粘结预应力筋设计为两端张拉时,宜采取两端同时张 拉工艺。

6. 3.11无粘结预应力筋张拉时,应逐根填写张拉记录表,记录 表可采用本规程附录D的格式。

6.3.12夹片锚具张拉时,应符合下列规定:

1张拉前应清理承压板面,并应检查承压板后面的混凝土 喚里;

2锚固釆用液压顶压器顶压时,千斤顶应在保持张拉力的 情况下进行顶压,顶压压力应符合设计规定值;

3锚固阶段张拉端无粘结预应力筋的内缩量应符合设计要 求;当设计无要求时,其内缩量不应大于本规程第5.1.6条规定 的数值;

4为减少锚具变形和预应力筋内缩造成的预应力损失进行 二次补拉并加垫片时,二次补拉的张拉力为控制张拉力。

6. 3.13无粘结预应力筋采取集团束配置并在张拉端采用群锚 时,在浇筑混凝土前应对无粘结预应力筋的相互关系准确定位, 钢绞线与锚孔应准确对中,且整束无粘结预应力筋宜整体同步进 行张拉。对平行排放的无粘结预应力筋集团束,可采用小型千斤 顶逐根张拉,但应考虑无粘结预应力筋分批张拉对有效预应力的 影响。

6. 3.14张拉后的预应力筋释放张拉力时,应采用专用的卸载工 具对预应力筋张拉力进行释放;释放时,应制定施工方案和安全 保护措施。

6. 3.15张拉后宜采用砂轮锯或其他机械方法切割多余的无粘结 预应力筋,不得采用电弧焊切割,其切断后露出锚具夹片外的长 度不宜小于预应力筋直径的1∙ 5倍,且不应小于30mmo

6.3.16张拉后的锚具,应及时按本规程第3.2节的有关规定进 行防护处理。

6.4体外预应力施工

6.4.1无粘结预应力钢绞线束多层防腐蚀体系应由多根平行的 无粘结预应力筋外套高密度聚乙烯管或镀锌钢管组成,管内应采 用水泥灌浆或防腐油脂保护。防腐蚀材料应符合下列规定:

1对于水泥基浆体材料,其灌浆浆体的质量要求应符合现 行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的规 定,且应能填满外套管和连续包裹无粘结预应力筋的全长,并避 免产生气泡;

2专用防腐油脂的质量应符合现行行业标准《无粘结预应 力筋用防腐润滑脂》JG/T 430的规定;

3体外束采用工厂预制时,其防腐蚀材料在加工、运输、 安装及张拉过程中,应能保证具有稳定性、柔性和不产生裂缝, 在所要求的温度范围内不应流淌。

6.4.2体外束的保护套管应采用高密度聚乙烯管或镀锌钢管, 并应符合下列规定:

1保护套管应能抵抗运输、安装和使用过程中的各种作用 力,不得损坏。

2采用水泥灌浆时,管道应能承受1. 0N∕mm2的内压,其 内径不应小于1. 6√A;,使用塑料管道时应考虑灌浆时温度的影 响。Ap为体外束计及单根无粘结预应力筋塑料护套厚度的截面面 积。

3采用专用防腐油脂等防腐化合物填充管道时,除应符合 现行行业标准《无粘结预应力筋用防腐润滑脂》JG/T 430等有 关标准规定的温度和内压外,在管道和防腐化合物之间,因温度 变化发生的效应不应对钢绞线产生腐蚀作用。

4镀锌钢管的壁厚不宜小于管径的1/40 ,且不应小于 2mm;高密度聚乙烯管的壁厚宜为2mm~5mm,且应具有抗紫 外线功能。

6. 4. 3体外束保护套管的安装应保证连接平滑和完全密封防水, 体外束的线型和安装误差应符合设计要求,在穿束过程中应防止 保护套管受到机械损伤。

6. 4.4在转向块鞍座出口处应进行倒角处理形成圆滑过渡;转 向块的偏转角制造误差应小于1∙2°,安装误差应小于5%,也可 采用可调节的转向块。

6. 4.5体外束的锚固体系、在锚固区体外束与锚固装置的连接 应符合下列规定:

1体外束的锚固体系应按使用环境类别和结构部位等设计 要求选用,可采用后张锚固体系或体外束专用锚固体系,其性能 应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定。

2有整体调束要求的钢绞线夹片锚固体系,可采用外螺母 支撑承力方式调束;处于低应力状态下的体外束,锚具夹片应设 防松装置;可更换的体外束,应采用体外束专用锚固体系,且应 在锚具外预留钢绞线束的张拉工作长度。

3体外束应与承压板相垂直,其曲线段的起始点至张拉锚 固点的直线段长度不宜小于60Ommo

4在锚固区附近体外束最小曲率半径宜符合本规程表

5. 4.2的规定。

6. 4.6体外束的锚固区和转向块应与主体结构同时施工,预埋 的锚固件及管道的位置和方向应符合设计要求。

6. 4.7当采用水泥灌浆防护时,无粘结预应力筋体外束宜在灌 浆后进行张拉施工;采取措施将单根无粘结预应力筋定位并可靠 传力时,也可在张拉后进行灌浆施工。

6. 4.8布置在梁两边体外束的张拉,应保证受力均匀和对称, 以免梁发生侧向弯曲或失稳。

6. 4.9体外束张拉锚固后,应对锚具及外露预应力筋进行防腐 处理。处于腐蚀环境时,应设置全密封防护罩。对不要求更换的 体外束,可在防护罩内灌注环氧砂浆或其他防腐蚀材料;对可更 换的体外束,应在防护罩内灌注专用防腐油脂或其他可清洗的防 腐蚀材料。

6. 4.10当采用高密度聚乙烯管的体外束直接暴露在太阳辐射中 时,护套材料性能应符合现行行业标准《建筑缆索用高密度聚乙 烯塑料》CJ/T 297的规定。

6. 4.11当体外束有防火要求时,应涂刷防火涂料,并按设计要 求采取其他可靠的防火措施。

6. 4. 12体外束施工,除应符合本节规定外,尚应符合本章中无 粘结预应力混凝土施工工艺及质量控制的有关规定。

6.5无粘结预应力板开洞与拆除

6.5.1既有无粘结预应力楼板开洞前应根据原结构设计的基本 情况、使用功能,对原楼板的使用状态及预应力筋进行验算,保 证原楼板的安全性能。

6. 5.2既有无粘结预应力楼板应根据开洞后的结构布置,对开 洞的楼板及相邻的楼板进行内力与变形计算,并应按本规程第5 章的规定验算无粘结预应力板开洞后的承载力、裂缝宽度、局部 承压等,复杂板块可采用有限元方法进行分析计算;需要加固时 应确定其加固方案,并对加固施工方案提出要求,洞口边可采用 洞口平面内加边框梁或洞边加梁的加固措施。

6. 5.3切割预应力筋前,应根据原设计图纸及实际状况,计算 预应力筋切割后的回缩长度。在预应力筋应力释放和切割时应采 用专用工具对预应力筋临时锚固,并应采取安全防护措施,确保 施工安全。

6. 5.4洞口边锚固区新浇筑混凝土达到张拉要求后应及时对应 重新张拉的预应力筋进行张拉;重新张拉后,应按本规程第3. 2 节的有关规定对锚具进行防护处理。

6. 5.5无粘结预应力楼板拆除前,应先了解预应力筋的分布状 况,制定具体的拆除和相关构件的支撑方案,并应有可靠的安全 防护措施。拆除前宜先将应切断的预应力筋放松或采取措施降低 其应力,严禁直接切断预应力筋。

6.6工程验收

6. 6.1无粘结预应力分项工程的验收应符合现行国家标准《混 凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

6. 6.2无粘结预应力分项工程验收时,应提供下列文件和记录:

1经审查批准的施工组织设计和施工方案;

2设计变更文件;

3无粘结预应力筋质量证明文件和抽样检验报告;

4锚具、连接器质量证明文件和抽样检验报告;

5加工、组装无粘结预应力筋张拉端和固定端质量验收 记录;

6无粘结预应力筋的安装质量验收记录;

7隐蔽工程验收记录;

8张拉时混凝土同条件养护立方体试件抗压强度试验报告;

9张拉设备配套校验报告;

10无粘结预应力筋张拉记录及质量验收记录;

11封锚记录;

12其他必要的文件与记录。

A. 0.1无粘结预应力筋截面面积可按公式(A.0.1)估算:

AP

(A. 0. 1)

式中:AP ――无粘结预应力筋截面面积(mm?);

σcon——无粘结预应力筋的张拉控制应力(N∕mm2);

σz.'tot--无粘结预应力筋总损失的估算值(N∕mr∏2),对板

可取0. 2 σcon ,对梁可取0. 3 σco∏ ;

NPe——无粘结预应力筋的总有效预加力(N)。

A. 0.2根据结构类型和正截面裂缝控制验算要求,无粘结预应 力筋有效预加力值Npe,可按下列公式进行估算,并取其计算结 果的较大值:

BMk

NPC

NPe

协^ OCtk, Iim

(A. 0. 2-1)

(A. 0.2-2)

ɪ ɪ ≤E

A TW

BMq

OCtq,Iim

ɪ ɪ £p

A ɪw

式中:Mk--按均布荷载的标准组合计算的弯矩值(N・mm);

M(I——按均布荷载的准永久组合计算的弯矩值(N・mm);

(ʃetk. Iim 一--荷载标准组合下的混凝土拉应力限值(N/mm?),

可按本规程表3. 1. 9或本规程第A. 0. 3条规定 采用;

σctψlιm ——荷载准永久组合下的混凝土拉应力限值(N∕mm2), 可按本规程表3. 1. 9或本规程第A. 0.3条规定 釆用;

W--构件截面受拉边缘的弹性抵抗矩(mm:,);

A--构件截面面积(mm。);

ep——无粘结预应力筋重心对构件截面重心的偏心距 (mm);

β——系数,对简支结构,取为1.0;对连续结构的负弯 矩截面,取为0∙9,对连续结构的正弯矩截面,取 为 1.2。

A. 0. 3对按三级允许出现裂缝控制的无粘结预应力混凝土连续 梁和框架梁等,当满足本规程第5. 2. 1条普通钢筋最小截面面积 要求时,可按下列经修正和提高后的名义拉应力值控制裂缝 宽度:

1在荷载标准组合下,要求最大裂缝宽度WmaX不大于 0. 2mm的构件,受拉边缘混凝土与裂缝宽度相应的名义拉应力, 可按表A. 0. 3-1采用。

表A. 0. 3-1混凝土名义拉应力限值(N∕mm2)

|

构件类别 |

裂缝宽度 (mm) |

混凝土强度等级 | |

|

C40 |

C50及以上 | ||

|

连续梁、框架梁、 偏心受压构件 及一般构件 |

0. 10 |

4. 1 |

4. 8 |

|

0. 15 |

4. 5 |

5. 3 | |

|

0. 20 |

5. 0 |

5. 8 | |

2表A. 0. 3-1中的名义拉应力限值尚应根据构件实际高度 乘以表A. 0. 3-2规定的修正系数确定,当构件截面高度为表 A. 0. 3-2所列数值的中间值时,可按线性内插法确定;对于组合 构件,当在施工阶段的拉应力不超过表A. 0. 3-1的规定时,表 A. 0. 3-2中的构件截面高度应采用截面全高。

表A. 0. 3-2构件高度修正系数

|

构件截面高度(mm) |

≤400 |

600 |

800 |

>1000 |

|

修正系数 |

1. 0 |

0. 9 |

0. 8 |

0. 7 |

3当截面受拉区混凝土中配置的普通钢筋超过最小面积要 求时,构件截面受拉边缘混凝土修正后的名义拉应力限值可提 高。其增量按普通钢筋截面面积与混凝土截面面积的百分比计 算,每增加1%,名义拉应力限值可提高3. 0 N∕mm2,经修正和 提高后的名义拉应力限值不应超过混凝土设计强度等级的l∕4o

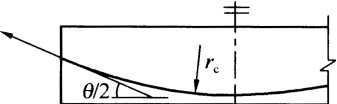

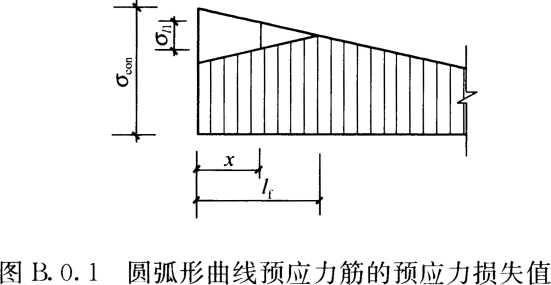

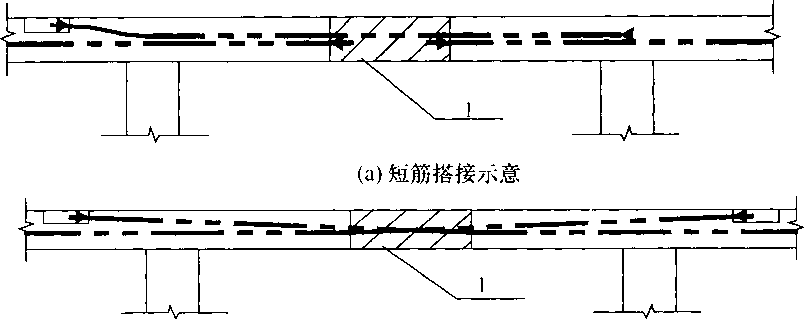

B. 0.1抛物线形无粘结预应力筋可近似按圆弧形曲线预应力筋 考虑。当其对应的圆心角。不大于90°时(图B.O. 1),反向摩擦 影响长度/f及在"范围内的预应力损失值σ∕ι可按下列公式计算:

Ii =71000σmn (B∙°∙1^I)

% = 2∕"f(?+K)(I—才) (B- 0∙ I)

式中σcυn——无粘结预应力筋的张拉控制应力(N∕mm2);

rc——圆弧形曲线无粘结预应力筋的曲率半径(m);

μ——无粘结预应力筋与护套壁之间的摩擦系数,按本 规程表5. 1. 8采用;

K——考虑护套壁每米长度局部偏差的摩擦系数,按本 规程表5. 1. 8米用;

Z 一张拉端至计算截面的距离(m);

a——张拉端锚具变形和钢筋内缩值(mm),按本规程 第5. 1. 6条米用。

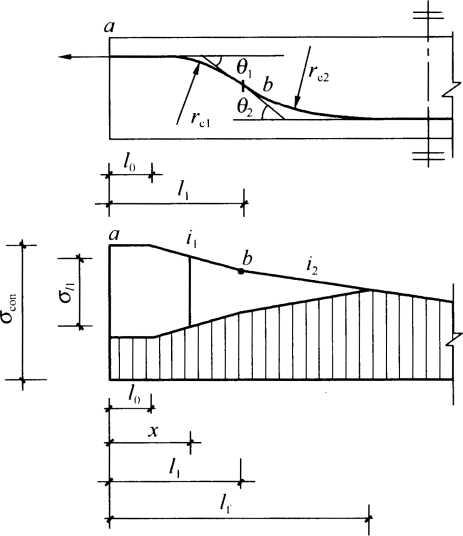

B. 0.2端部为长度为Z。的直线,而后由两条对应的圆心角。不 大于90°圆弧形曲线组成的无粘结预应力筋(图B. 0.2),反向摩 擦影响长度Zf及在∕f范围内的预应力损失值〃可按下列公式 计算:

图B. 0.2两条圆弧形曲线组成 的预应力筋的预应力损失值σzι

当.Γ≤∕()时:

。/1

Ol∖ -

当/Wl时:

|

I ClE P __ |

Zl (辰—— |

U |

+ /1 |

(B. 0. 2-1) |

|

IOOOz2「 |

12 | |||

|

i∖ = σa I |

卜十勺 |

I |

(B. 0. 2-2) | |

|

= S) I |

(U) |

I |

(B. 0. 2-3) | |

|

2z∣ (∕∣ 一 /()) + 2zq (L『- |

-/]) |

(B. 0. 2-4) | ||

|

2/1 (1\ — ʃ) + 2厲(/『- |

一/1 ) |

(B. 0. 2-5) | ||

当 ∕l<^≤∕f 时:

(7/1 = 2^2 (Λ 一ʃ) (B. 0. 2~6)

式中:Zi——无粘结预应力筋张拉端起点至反弯点的水平投影长 度(m);

"——第一段圆弧形曲线无粘结预应力筋中应力近似直线 变化的斜率;

互——第二段圆弧形曲线无粘结预应力筋中应力近似直线 变化的斜率;

Γel———第一段圆弧形曲线无粘结预应力筋的曲率半径 (m);

第二段圆弧形曲线无粘结预应力筋的曲率半径 (m);

σa——无粘结预应力筋在。点的应力(N∕mm2);

σ∖i--无粘结预应力筋在们点的应力(N∕mr∏2)°

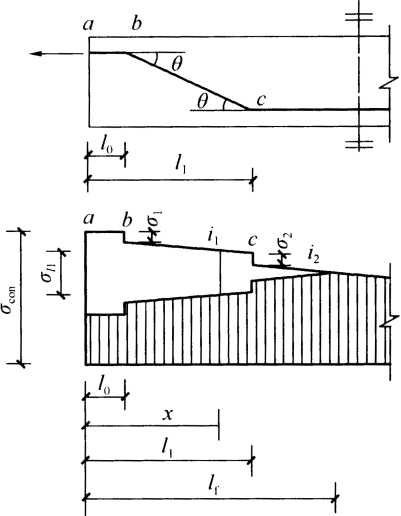

B.O. 3当折线形无粘结预应力筋的锚固损失消失于折点C之外 时(图B. 0.3),反向摩擦影响长度4及在/f范围内的预应力损 失值“可按下列公式计算:

I — / QEP I /2 臨(Zl — Zo )2 + 2" /O(Zl — Zo ) + 2°1 Zo + 2《2 Zl Zf —√ IOooZ2 Z1 T2

(B. 0. 3-1)

ZI =OCOn(I 一μ θ)κ (B. 0. 3-2)

2 2 —(7Con Ll — K(Il — /())]( 1 — μθ}2 K (B. 0. 3-3) (JI = CTCong θ ( B. 0. 3 - 4 )

σz = CrCon [1 — K(L\ — Zo)II(I — μθ)μ θ (B. 0. 3-5) 当ʃe/o时:

σ∕ι = 2cj,ι + 2/1 (/] — /()) + 2况 + 2z2 (Zf — ZI)

(B. 0. 3-6) 当 ∕0<^≤Λ 时:

Sl = 2z'ι (Zi — jτ) + 2必 + 2z‘2 (∕f — /1) (B. 0. 3~7)

当 Z1<x≤∕f 时:

σι∖ =2∕? (Zf — ʃ) (B. 0. 3-8)

式中:Zl——-无粘结预应力筋在純段中应力近似直线变化的 斜率;

Z2——无粘结预应力筋在折点C、以外应力近似直线变化的 斜率;

/1--张拉端起点至无粘结预应力筋折点C的水平投影长

度(m)。

图B. 0. 3折线形預应力 筋的预应力损失值如

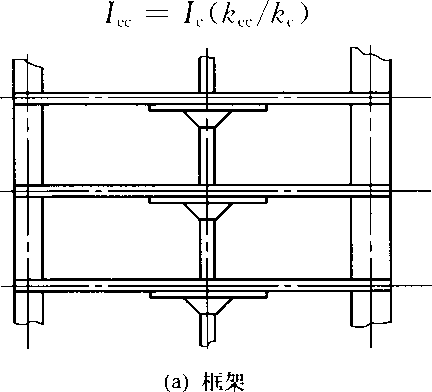

c.0.1板柱结构按等代框架计算时,等代框架应由三部分组 成:D水平板带,包括在框架方向的梁;2)柱或其他竖向支承 构件;3)在板带和柱间起弯矩传递作用的柱两侧的板条或边梁 (图 C. 0. I)O

图C. 0. 1等代框架示意

1板格中心线;2边板中心线;

3板边;4内等代框架;5边等代框架

C. 0.2柱的杆件长度ZC可取为顶层板中线至底层板中线之间的 距离;对于柱的截面惯性矩L,在板柱节点范围内,其惯性矩 可取为无穷大;在节点范围以外,柱的截面惯性矩L可按毛截 面面积计算。

C. 0. 3柱两侧横向构件抗扭刚度kt可按下列公式计算:

C = ∑(l-0. 63 令)号 (C. O. 3-2)

Bb =牛 (C. 0.3-3)

ɪ S

式中:ECS ―板的混凝土弹性模量(N∕mr√);

c2——垂直于板跨度Zi方向的柱宽(mm);

I2--垂直于板跨度11方向的柱距(mm);

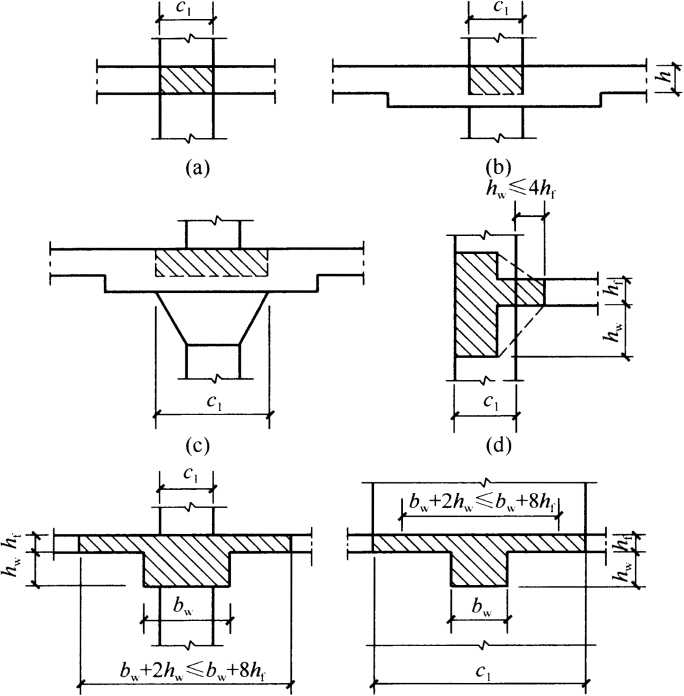

C——柱两侧横向构件的抗扭惯性矩(mm,),可将图

C. 0.3所示垂直于跨度Z2方向的横向构件的截面 划分为若干个矩形,按公式(C.0.3-2)计算,并 按不同划分方案取其中的最大值;

Bb———当等代框架方向有梁刚接于柱时,柱两侧横向构

(e) (0

图C. 0.3典型抗扭构件的宽度示意

件抗扭刚度的增大系数;对于无梁的柱支承板, 取仇=1.0 ,对带梁的柱支承板,仇按公式 (C. 0. 3-3)计算;

ʃsb ——等代框架梁宽度范围内跨中带梁板全截面的抗弯 惯性矩(mm1);

ʃs——等代框架梁宽度范围内楼板的截面抗弯惯性矩

(mm4);

ʃ、丁一一分别为每一个矩形截面的短边与K边的几何尺寸 (mm),仅有一个矩形时,Z应取为如丁应取 为CI o

C. 0.4等效柱(图C. 0.4)的截面惯性矩L、线抗弯刚度妃 按下列公式计算,kc为实际柱的线抗弯刚度。

(C. 0.4-1)

—/",/K) Xz-o°

(b)计算模型

图C. 0.4等代框架计算模型示意

1节点

Λec = Σ ^c∕( 1 + Σ kc∕kl) (C. 0. 4-2)

C. 0.5在等代框架中板梁杆件长度/ɪ可取为柱中线之间的距 离;在柱中线至柱边、托板边或柱帽边之间的截面惯性矩,可分 别取为板梁在柱边、托板或柱帽边处的截面惯性矩除以 (1 —(、2 )2 (图 C. 0. 4) o

D.0.1无粘结预应力筋张拉记录表首页可按表D. 0. 1填写。

表D. 0.1无粘结预应力筋张拉记录表首页

|

无粘结预应力筋张拉记录(一) |

编号 | ||||

|

工程名称 |

张拉日期 | ||||

|

施工单位 |

预应力筋规格及 极限强度标准值 | ||||

|

预应力张拉程序及平面示意图: 口有 口无附页_______ | |||||

|

张拉端锚具类型 |

固定端锚具类型 | ||||

|

设计张拉控制应力 |

实际张拉力 | ||||

|

千斤顶编号 |

压力表编号 | ||||

|

混凝土设计强度 |

张拉时混凝土 同条件试块强度 | ||||

|

预应力筋计算伸长值: | |||||

|

预应力筋伸长值范围: | |||||

|

施工单位 | |||||

|

技术负责人 |

质检员 |

记录人 | |||

D. 0. 2无粘结预应力筋张拉记录表可按表D- 0- 2填写o

表D. 0.2无粘结预应力筋张拉记录表

第页共页

|

无粘结预应力筋张拉记录(二) |

编号 | |||||||||||

|

「程名称 |

张拉日期 | |||||||||||

|

施匸部位 | ||||||||||||

|

预应力筋张拉伸长实测值 |

(mm) | |||||||||||

|

张拉 |

一端张拉 |

另一端张拉 |

备注 | |||||||||

|

顺序 编号 |

计算值 |

0. 1(7CCn 时伸长 |

(ʃeon 时伸长 L∙2 |

。. lfTc<>n 前推算 伸长 △L |

(). IcrCOlI 时伸长 /∕1 |

bcon 时伸长 ∕√2 |

().IeTCoII 前推算 伸长 ∆∕/ |

总伸长 | ||||

|

冇无见证 |

见证 单位 |

见证人 | ||||||||||

|

施「单位 | ||||||||||||

|

专业技术负责人 |

&业质检员 |

记录人 | ||||||||||

1为便于在执行本规程条文时区别对待,对严格程度不同 的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的 用词:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用 “可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符 合 的规定”或“应按......执行”。

1《混凝土结构设计规范》GB 50010

2《建筑抗震设计规范))GB 50011

3《钢结构设计规范))GB 50017

4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

5《水泥基灌浆材料应用技术规范))GB∕T 50448

6《预应力混凝土用钢绞线))GB∕T 5224

7《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370

8《结构工程用纤维增强复合材料筋))GB∕T 26743

9《聚丙烯腊基碳纤维))GB∕T 26752

10《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85

11《建筑缆索用高密度聚乙烯塑料》CJ/T 297

12《无粘结预应力钢绞线》JG161

13《无粘结预应力筋用防腐润滑脂))JG∕T 430

JGJ 92 - 2016

修订说明

《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92 - 2016,经住 房和城乡建设部2016年3月14日以第1060号公告批准、发布。

本规程是在《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92-2004的基础上修订而成的,本规程上一版的主编单位是中国建 筑科学研究院,参编单位是北京市建筑设计研究院、北京市建筑 工程研究院、东南大学、中元国际工程设计研究院、天津钢线钢 缆集团有限公司、天津市第二预应力钢丝有限公司和中国航空工 业规划设计研究院,规程的主要起草人员是陶学康、林远征、吕 志涛、陈远椿、冯大斌、[⅞⅞⅞孟履祥、李晨光、朱龙、代 伟明、李京一、吴京、肖自强、孙少云、葛家琪和朱树行。

本规程修订过程中,编制组进行了无粘结预应力技术在工业 与民用建筑工程领域应用现状的调查研究,总结了我国无粘结预 应力混凝土工程应用的实践经验,同时参考了美国规范ACl 318 等国外先进技术法规、技术标准,通过板柱节点抗震性能试骑、 纤维筋受弯构件性能试羚、体外预应力摩阻测试等取得了一系列 重要技术参数。

为便于广大设计、施匚、科硏、学校等单位有关人员在使用 本规程时能正确理解和执荷条文规定,《无粘结预应力混凝土结 构技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说 明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行 了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是.木 条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理 解和把握规程规定的参将。

附录A 无粘结预应力筋数量估算 附录B曲线无粘结预应力筋由锚具变形和

1总 则

I. o・I目前国内无粘结预应力混凝土技术发展较快,科研成果 不断积累,设计与施工水平逐步提咼,建筑面积正在迅速增加。 制定本规程,是为了在确保工程质量前提下,大力发展该项新技 术,获得更好的经济效益与社会效益。

1.0.2本规程中的各项要求是在总结我国已建成的各种类型无 粘结预应力混凝土结构,如单向板、双向板、简支梁、交叉梁、 框架梁、板柱结构、筏板基础、储仓和消化池,以及体外预应力 梁等的设计与施工经验的基础上制定的。本规程的条款也适用于 后张预应力仅用于控制裂缝或挠度的情况。采用的无粘结预应力 筋系指埋置在混凝土构件中者或体外束。

本次修订结合我国建筑结构发展的需要,根据实践经验总 结,并借鉴国外最新技术,增加无粘结预应力超长结构及配置无 粘结预应力纤维筋受弯构件的设计条款。此外,在符合现行国家 标准《混凝土结构设计规范》GB 50010有关耐久性规定的基础 上,对处于恶劣环境下的无粘结预应力混凝土结构,规定了锚固 系统应采用全封闭防腐蚀体系的分类要求。

在设计下列结构时,尚应符合专门标准的有关规定:

1修建在湿陷性黄土、膨胀土地区或地下采掘区等的结构;

2结构表面温度高于100oC,或有生产热源且结构表面温 度经常高于60°C的结构;

3需作振动计算的结构。

1.0.3本条着重指出了无粘结预应力混凝土结构设计与施工中 采用合理的方案,以及质量控制与验收制度的重要性。无粘结预 应力混凝土结构设计应与建筑物的功能要求、工艺要求相结合; 无粘结预应力分项工程施工时,应编制施工组织设计,做好技术 交底,严格执行质量检查与验收制度。

1.0.4凡我国现行规范中已有明确条文规定的,本规程原则上 不再重复。因此,在设计与施工中除符合本规程的要求外,还应 符合我国现行规范和规程的有关规定。无粘结预应力混凝土结构 进行设计时,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定,其抗震设计应按现行行业标准《预应力混凝 土结构抗震设计规程》JGJ 140执行;无粘结预应力混凝土结构 的施工与验收,在符合本规程有关规定的基础上,尚应符合现行 国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50βββ及《混凝土结 构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

3.1 一般规定

3. 1. 1无粘结预应力混凝土结构构件应进行承载能力极限状态 承载力计算,同时应对持久设计状况和短暂设计状况进行正常使 用极限状态时的变形、抗裂、裂缝宽度和截面应力验算,保证构 件正常使用,这里的短暂状况主要指结构的施工阶段。在施工阶 段,由于作用在构件上的荷载和正常使用状态时不一致,如果在 无粘结预应力混凝土结构构件中施加了过多的预应力,可能会造 成构件在施工阶段出现较大的反拱或裂缝,甚至造成施工阶段受 拉区钢筋屈服,因此要求还应对无粘结预应力混凝土构件在施工 阶段的实际受力状态进行验算,确保构件的安全可靠。

3.1.3无粘结预应力混凝土结构构件在承载能力极限状态下的 荷载基本组合及在正常使用极限状态下荷载标准组合和准永久组 合,是根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有 关规定,并加入了预应力效应项而确定的。预应力效应包括预加 力产生的次弯矩、次剪力和次轴力。本规程采用国内外有关规范 的设计经验,规定在承载能力极限状态下,预应力作用分项系数 应按预应力作用的有利或不利,分别取1.。或1.2。当不利时, 如无粘结预应力混凝土构件锚头局压区的张拉控制力,预应力作 用分项系数应取1.2。在正常使用极限状态下,预应力作用分项 系数通常取1.。。预应力效应设计值除了在本规程中有规定外, 应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010有关章 节计算公式执行。

对承载能力极限状态,当预应力效应列为公式左端项参与荷 载效应组合时,由于预应力筋的数量和设计参数已由裂缝控制等 级的要求确定,且总体上是有利的,根据工程经验,对参与组合 的预应力作用效应项,通常取结构重要性系数入=1.0。

3.1.4对无粘结预应力混凝土结构的疲劳性能,国内外均缺乏 深入的研究。因此,对直接承受动力荷载并需进行疲劳验算的无 粘结预应力混凝土结构,应结合工程实际进行专门试验,并在此 基础上确定必须米取的技术措施。已有的试验表明,对承受疲劳 作用的无粘结预应力混凝土受弯构件,应特别重视受拉区混凝土 拉应力限制值的选择及锚具的疲劳强度,选用的锚具应具有防松 装置。

3.1.6无粘结预应力混凝土结构在现场进行张拉时,预应力可 能消耗在使柱和墙产生弯曲和位移,并对板的变形产生影响,柱 和墙可能阻止板的缩短,从而在板和支承构件中产生裂缝。设计 中可采用有限单元法计算或根据工程经验,采取适当配置构造钢 筋的方法计及混凝土的收缩、徐变等早期体积改变和弹性压缩对 楼板及柱的影响,从而避免在板和支承构件中产生裂缝。在一些 实际工程的无粘结预应力板柱-剪力墙结构、板墙结构、平面交 叉梁结构,以及筒体结构的设计与施工中,为防止张拉无粘结预 应力筋引起支撑结构或板开裂,均采取了相应的技术措施,本条 规定总结了工程实践及国内其他无粘结预应力混凝土结构的施工 经验。

3.1.7当板的长度较大时,应设临时施工缝或后浇带将结构分 段施加预应力,分段的长度可根据工程实践经验确定,条文中的 60m是根据一般施工经验确定的,不是定数。分段后预应力筋 应截断,而普通钢筋是否截断,可根据具体情况确定。如截断发 生在封闭施工缝或后浇带时,应按设计要求补上截断的钢筋。

3.1.8由于爆炸或强烈地震产生的灾害荷载,如使无粘结预应 力混凝土梁或单向板一跨破坏,可能引起多跨结构中其他各跨连 续破坏,避免这种连续破坏的有效措施之一,就是将无粘结预应 力筋分段锚固。

3.1.9对无粘结预应力混凝土结构的裂缝控制,原则上按现行 国家标准《混凝土结构设计规范》GB 5001。的规定分为三级, 并根据结构功能要求、环境条件对钢筋腐蚀的影响及荷载作用的 时间等因素,对各类构件的裂缝控制等级及构件受拉边缘混凝土 的拉应力限值作岀了具体规定。在一类环境条件下,根据国内外 科研成果和设计经验,对周边支承楼板,支座和跨中截面的裂缝 控制等级进行了区别对待,支座截面允许出现裂缝,跨中截面仍 按二级裂缝控制等级进行控制。对原规程未涉及的三类环境下的 构件,本规程规定为一级裂缝控制等级。由于缺少实践经验,托 梁、托架未列入表3. 1. 9o

3.1.11对于跨度或悬臂长度不大的普通混凝土或预应力混凝土 楼盖,正常使用极限状态只需要进行变形和裂缝控制的验算,但 是对跨度或悬臂长度较大的楼盖,采用预应力混凝土结构的情况 下,由于楼盖高度减小,导致楼盖体系竖向振动频率降低,阻尼 比减少,在人行走或其他活动的时容易产生共振。如果楼盖的竖 向振动超过了人体舒适度的耐受极限,会让使用者在心理上产生 不安甚至恐慌感。因此,楼盖的振动舒适度有可能超越了其强 度、变形及其他问题,成为大跨度楼盖设计的主要控制因素 之一O

国内外相关规范控制振动舒适度的方法主要包括控制振动的 频率、振动加速度、最大振动位移等。人类活动作用力的频率主 要在IHZ〜3Hz以内,而且行走等活动对楼盖的作用幅值变化不 大,针对无粘结预应力混凝土建筑结构,舒适度的控制标准可适 当简化,本条采用了控制自振频率的方法,与现行国家标准《混 凝土结构设计规范》GB 50010相统一。

计算与工程经验表明,当楼盖结构跨度和跨高比均不大于表 1中数值时,结构自振频率一般可满足要求,不需进行竖向振动 频率的验算,否则应根据结构实际的刚度和荷载条件计算其振动 频率。

对于工业建筑及有特殊要求的建筑,除舒适性要求与一般民 用建筑不同外,其使用功能不尽相同,应根据具体要求对振动指 标进行验算。

表1不需进行竖向振动频率验算的楼盖参考限值

|

楼盖结构形式 |

跨高比 |

楼盖跨度(m) | |||

|

住宅和公寓 |

办公楼和旅馆 |

大跨公共建筑 | |||

|

两端支承梁 |

固支 |

22 |

24 |

33 |

45 |

|

简支 |

18 |

11 |

14 |

22 | |

|

两端支承 扁梁 |

固支 |

25 |

24 |

33 |

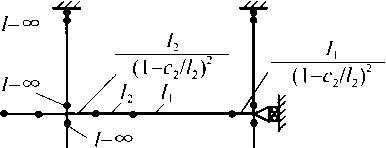

45 |

|

简支 |

22 |

11 |

14 |

21 | |

|

井字梁 |

简支 |

25 |

11 |

13 |

18 |

|

20 |

15 |

18 |

24 | ||

|

悬臂梁 |

10 |

4 |

8 |

12 | |

|

单向板 |

固支 |

45 |

16 |

20 |

27 |

|

简支 |

4() |

8 |

10 |

13 | |

|

周边支承 双向板 |

固支 |

5() |

21 |

26 |

35 |

|

简支 |

45 |

13 |

16 |

21 | |

|

柱支承 双向板 |

有平托板 |

50 |

11 |

14 |

18 |

|

无平托板 |

45 | ||||

|

悬臂板 |

15 |

6 |

8 |

10 | |

注:1普通两端支承梁和井字梁的高宽比当梁高/∕≤IOOOmm时取2.且梁宽不小 于200mm,当梁高Λ>IOOOmm时取2.5,且梁宽不小于500mm;扁梁高 宽比取0. 5o

2两端支承梁、扁梁及悬臂梁的间距取跨度的0. 5倍,且不超过7.5m;沿垂 直方向布置次梁,次梁跨高比取20,且次梁梁宽不小于20OmmO

3井字梁楼盖和双向板楼盖均按双向跨度相等,井字梁楼盖沿每个方向均匀 布置3条梁。

1梁的抗弯刚度均号虑了楼板作为翼缘的共同丁.作,结构n車包括楼板白 北,楼板厚度按120mm计算。

3. 1. 12预应力混凝土梁的自振频率受跨度、抗弯刚度、质量和 边界条件等多种因素的影响。国内外的研究表明,构件轴向的预 压应力会影响梁的有效抗弯刚度,对自振频率也有一定的影响。 综合来看,等截面梁和薄板的振动频率受其抗弯刚度和质量之间 关系的影响,而构件在自重情况下的挠度可以反映抗弯刚度和质 量的关系,同时挠度又是工程设计中比较关心的参数之一。为简 化分析,本条给出了通过等截面梁和薄板在有效荷载作用下的挠 度来近似估算其频率的方法,有效荷载的取值是参照《组合楼板 设计与施工规范》CECS 273: 2010的有关规定并考虑了分布活 荷载对楼盖频率的影响。对体外预应力等结构形式,自重应包括 体外预应力束及配套装置等的重量,对于复杂楼盖体系需要通过 有限元分析计算其自振频率。

表2为两块楼板分别采用ANSYS程序、本规程公式 (3.1.12)计算得到的自振频率及实测自振频率,从表2可以看 出,本规程公式(3.1.12)的计算结果与采用有限元计算得到的 结果十分接近,与结构实测自振频率也比较吻合。

表2楼板自振频率

|

编号 |

位置 |

尺寸 (mm) |

板厚 (mm) |

板厚/ 跨度 |

自振频率计算值(HZ) |

自振频率 实测值 (HZ) | |

|

ANSYS 计算 |

公式 (4. 1. 12) | ||||||

|

Λ |

边跨角板 |

8100X6600 |

150 |

1/44 |

17. 70 |

17 |

13. 67 |

|

B |

中间跨边板 |

8100X6600 |

13. 38 | ||||

3.1.13预应力筋双向交叉编网不仅施工繁琐,而且施工现场极 容易发生错误,造成返工或导致预应力筋的束形与设计偏差很 大,影响工程质量。虽然在施工的有关章节有类似要求,但首先 在单向体系或双向体系预应力板的设计中要求设计人员予以重 视,简化双向预应力筋曲线布置带来的编网问题,可以大大简化 施工,促进预应力的推广应用。

3. 1. 14在国内工程经验的基础上,本条将无粘结预应力筋宜采 用两端张拉的限制氏度由25m放宽到了 40m。当无粘结预应力 筋的长度超过60m时,为了减少支承构件的约束影响,宜将无 粘结预应力筋分段张拉和锚固。当预应力筋为直线筋时,其长度 可适当增加;当有可靠的设计依据时,无粘结预应力筋的K度可 不受此限制。

3.2防火及防腐蚀

3. 2.1在不同耐火极限下,无粘结预应力筋的混凝土保护层最 小厚度的规定,是参考国外有关试验结果与工程经验确定的,主 要是由于无粘结预应力筋的钢绞线与混凝土结构之间可以自由滑 动,在火灾情况下,钢绞线在高温下的应力损失可能会造成结构 承载力失效。表中数据是以无粘结预应力钢绞线的耐火极限为基 础给出,不适用于无粘结预应力纤维筋。国外经验表明,当结构 有约束时,其耐火能力能得到改善,故根据耐火极限要求确定的 混凝土保护层最小厚度,按结构有无约束作了不同的规定。一般 连续梁、板结构均可认为是有约束的;简支梁板为无约束的。

3. 2.2为防止高温下无粘结预应力混凝土板的爆裂,外荷载和 预应力等效荷载共同作用下,迎火面混凝土的常温名义拉应力应 符合下式要求:

σct ≥ 1- 36 Rk — 2. 3 (1)

式中:% ——迎火面混凝土的常温名义拉应力下限值(MP&);

∕tk --常温下混凝土抗拉强度标准值(MPa)O

当迎火面混凝土的常温名义拉应力小于式(1)计算值时, 无粘结预应力混凝土可能爆裂,宜采用下列高温防爆裂措施:

1构件表面设置钢丝网,钢丝直径不小于2mm,网孔不大 于50mm×50mm,钢丝网表面涂抹15mm水泥砂浆保护层。

2构件表面设置厚度20mm的非膨胀型防火涂料,或厚度 30mm的防火板,或其他已证明确能防止混凝土高温爆裂的防火 隔热层。

3混凝土中添加不少于2kg∕m3掺量的短切聚丙烯纤维。

4当梁的混凝土保护层厚度大于50mm时,可在受力钢筋 外侧的混凝土保护层内配置钢筋网。钢筋网的钢筋直径不宜小于 6mm,网格边长不大于150mm;网片应配置在梁底和梁侧,网 片在梁侧钢筋应延伸至梁高的2/3处。两个方向上网片钢筋的截 面面积均不应大于其所在区域混凝土保护层面积的1%。钢筋网 外层的混凝土保护层厚度不小于现行国家标准《混凝土结构设计 规范》GB 50010要求的保护层厚度。

3. 2.3锚固区的耐火极限主要决定于无粘结预应力筋在锚固处 的保护措施和对锚具的保护措施。国外试验表明,无粘结预应力 筋在锚固处的混凝土保护层最小厚度,应比其在锚固区以外的保 护层厚度适当加厚,增加的厚度不宜小于7mm;承压板的最小 保护层厚度在梁中最小为25mm,在板中最小为20mm。

3. 2.4混凝土氯化物含量过高,会引起无粘结预应力筋的锈蚀, 将严重影响结构构件的受力性能和耐久性,故应严格控制。本条 对预应力混凝土中氯离子总含量的限值是按现行国家标准《混凝 土质量控制标准》GB 50164及美国ACl 318规范等作岀具体规 定的。

3. 2.5为保证预应力混凝土结构的耐久性,提出了对处于恶劣 环境条件下构件端部锚具的封闭保护要求。国内外应用经验表 明,对处于三a、三b类环境条件下的无粘结预应力锚固系统, 应采用全封闭体系。参考美国ACl和PTl的有关规定,对全封 闭体系应进行不透水试验,要求安装后的张拉端、固定端及中间 连接部位在不小于IOkPa静水压力下,保持24h不透水,具体 漏水位置可采用在水中加颜色等方法检查。当用于游泳池、水箱 等结构时,可根据设计提出更高静水压力的要求。

在三a、三b类环境条件下,无粘结预应力锚固系统应形成 连续封闭整体,但密封盖、锚具或垫板等金属组件均可与混凝土 直接接触。

3. 2.6参照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中 耐久性规定对环境类别的划分,本规程提出锚具系统的选用应考 虑不同环境类别的防腐要求,并在第3.2节对防腐蚀要求作出具 体规定,以便锚具生产厂家提供不同等级的锚固体系以满足不同 环境条件下对防腐蚀的需求。国外在房屋建筑的楼、屋盖结构中 使用无粘结预应力混凝土已有50余年历史,研究和工程实践均 表明:只要采取了可靠措施,无粘结预应力混凝土的耐久性是可 以保证的。至今为止,尚未发生过由于无粘结预应力筋的腐蚀而 造成房屋倒塌的事故。但是近些年来在国外对无粘结预应力筋防 腐蚀措施的规定,例如对防腐油脂和外包材料的材质要求、涂刷 和包裹方式等,以及改进无粘结后张预应力系统防腐性能的对策 都更趋于严格和具体化。可见国外对无粘结预应力结构的防腐蚀 问题是很重视的。

为了检验无粘结预应力筋的耐久性,国内曾对一幢使用了 9 年的采用无粘结预应力混凝土楼板的实验小楼进行了凿开检验。 该楼的无粘结预应力筋采用挥5钢丝束,防腐油脂采用“无粘结 预应力筋用润滑防锈脂”,外包层用聚乙烯挤塑成型,采用锻头 锚具,并用突出外墙面的后浇钢筋混凝土圈梁封闭保护。检查发 现锚具无锈蚀,钢丝及其锹头擦去表面油脂后呈青亮金属光泽, 无锈蚀,锚具内侧塑料保护套内油脂色状如新,锚杯内油脂则因 水泥浆浸入呈灰黑色胶泥状;外包圈梁因施工时混凝土振捣不够 密实,圈梁内箍筋锈蚀严重。

此后,在拆除一幢使用11年的三层汽车库时,曾对该建筑 无粘结预应力混凝土无梁楼盖平板进行了耐久性检验,同样得到 了较好的结果,并进一步证实使用11年后油脂的性能保持良好, 技术指标基本满足要求。

从这两个试验得到如下的经验:

1所采用的无粘结预应力筋专用防锈润滑脂具有良好的 性能;

2耍保证防锈润滑脂对无粘结预应力筋及锚具的永久保护 作用,外包材料应沿无粘结预应力筋全长及与锚具等连接处连续 封闭,严防水泥浆、水及潮气进入,锚杯内填充油脂后应加盖帽 封严;

3应保证锚固区后浇混凝土或砂浆的浇筑质量和新、老混 凝土或砂浆的结合,避免收缩裂缝,尽量减少封锚混凝土或砂浆 的外露面。

在制定本条时,吸取了国内外在施工过程及在室内正常环境 下关于保证无粘结预应力筋及其锚具耐久性的经验。在实施这些 条款时,应注意加强施工质量监督,并特别注意对锚固区的施工 质量检查。鉴于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对混凝土结构的环境类別已作出规定,锚具系统的选用亦 应适应不同环境类别的防腐要求。国内外工程经验表明,应从无 粘结预应力筋与锚具系统的张拉端及固定端组成的整体来考虑防 腐蚀做法,故在本规程图3. 2.6中,按使用环境类别分为三种做 法,即在一类室内正常环境条件下,主要以微膨胀混凝土或无收 缩砂浆防护为主,并允许将挤压锚具完全埋入混凝土中的做法; 在二a、二b类环境下,推荐采用封闭效果较好的连体锚具;在 三a、三b类易受腐蚀环境条件下,则推荐采用二道防腐措施, 即无粘结预应力锚固系统自身沿全长连续封闭,然后再以微膨胀 混凝土或无收缩砂浆防护。

3. 2.7当有特别需要,要求无粘结预应力锚固系统电绝缘时, 各金属组件外表必须采取塑料覆盖等表面电绝缘处理,以形成电 绝缘体系。

4.1混凝土与普通钢筋

4. 1.1无粘结预应力筋所采用的钢绞线强度很高,而且预应力 构件承受一定的预压应力,故对混凝土强度等级提出一定的要 求。参考国内外的应用经验,规定混凝土强度等级不应低于 C30o对于梁、柱等构件,由于构件内平均预压应力和锚固区应 力较高,出于技术和经济方面的考虑,一般采用C40或以上强 度等级的混凝土;当需要控制混凝土的收缩变形或降低楼盖混凝 土强度等级以方便施工时,也可采用强度等级低于C40的混凝 土,但应对正常使用极限状态下构件的最大压应力和承载能力极 限状态下锚固区混凝土的局部受压承载力进行验算。一类环境 中,设计使用年限为IOO年的无粘结预应力混凝土结构的最低强 度等级为C40。

4.1.2在无粘结预应力混凝土构件中,普通钢筋根据钢筋产品 标准的修改,不再限制钢筋材料的化学成分和制作工艺,而按性 能确定钢筋的牌号和强度级别,并以相应的符号表达。本次修订 根据“四节一环保”的要求,提倡应用高强、高性能钢筋。根据 混凝土构件对受力的性能要求,规定了各种牌号钢筋的选用 原则。

1推广400MPaʌ 500MPa级高强热轧带肋钢筋作为纵向受 力的主导钢筋;淘汰335MPa级热轧带肋钢筋的应用;用 300MPa级光圆钢筋取代235MPa级光圆钢筋。

2推广具有较好的延性、可焊性、机械连接性能及施工适 应性的HRB系列普通热轧带肋钢筋。

3箍筋用于抗剪、抗扭及抗冲切设计时,其抗拉强度设计 值受到限制,不宜采用强度高于400MPa级的钢筋。当用作约束 混凝土的间接钢筋(如连续螺旋配箍或封闭焊接箍)时,其高强 度可以得到充分发挥,采用500MPa级钢筋具有一定的经济效 益。普通钢筋米用热轧钢筋,也有利于提高构件的延性,从抗裂 的角度来说,普通钢筋采用变形钢筋比采用光面钢筋好,故宜采 用热轧变形钢筋。

4.1.3需要配置无粘结预应力纤维筋的混凝土构件,一般处于 十分恶劣环境条件下,对构件的耐久性要求比较高。为保证结构 构件的耐久性能满足设计要求,普通钢筋宜采用环氧涂层钢筋或 镀锌钢筋。

4.2预应力筋

4. 2.1〜4.2. 3常用钢绞线的主要力学性能系参考现行国家标准 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224中有关条文制定的。在表 4.2.1中,钢绞线的抗拉强度设计值是按国家现行《混凝土结构 设计规范》GB 50010的规定,取用0. 85σb ( σb为上述钢绞线国 家标准的极限抗拉强度)作为条件屈服点,钢绞线材料分项系数 人取用1.2得出的。无粘结预应力混凝土结构中较多采用1X7 结构的钢绞线,。4版规程中规定最大直径15. 7mm,近十几年 来,我国预应力钢绞线的品种规格有了很大发展,研发了 1X7 结构和IX19结构的大直径钢绞线,大直径钢绞线能够以较少的 根数提供更大吨位的锚固力,并可减少锚具的数量,在一些工程 中应用具有一定的优势,1X7结构的ψs17. 8和Φs21. 6钢绞线已 纳入现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规范中, 本次规程修订时同步修订。

无粘结预应力筋用的钢绞线中的钢丝系采用高碳钢经多次拉 拔而成,并经消除应力热处理,以提高其塑性、韧性。在以后形 成的死弯处,由于变形程度大,有较高的残余应力,将使材料脆 化,在张拉过程中易在该处发生脆断,故应将它切除。

4. 2.4近年来,对各类纤维筋作为预应力筋开展了大量的研究, 取得了大量的成果,对处于恶劣环境条件下或耐久性有较高要求 的构件,可采用纤维筋做预应力筋。本条规定了纤维筋的主要力 学性能指标,其他力学性能指标可参考厂家的检测报告。

当纤维筋作为结构受力筋使用时,除考虑纤维筋的拉伸强 度、弹性模量、伸长率外,还应有剪切强度、握裹力、在碱性环 境中的耐久性以及纤维筋在新建结构中的耐火性能等方面的数据 支持。

4. 2.5本规程选用单一的碳纤维或芳纶纤维。为了保证其有较 好的性能,纤维筋纤维体积含量不应小于60%。增强纤维、基 体树脂应符合现行国家标准《结构工程用纤维增强复合材料筋》 GB/T 26743、《聚丙烯睛基碳纤维》GB/T 26752等标准的规定。

预应力纤维筋应选用高强度的碳纤维筋或芳纶纤维筋,而玻 璃纤维筋由于强度不是特别高且易发生徐变断裂,不宜用作预应 力筋。纤维筋的密度可参考表3的规定。

表3纤维筋密度

|

纤维筋类型 |

密度(g∕cm3) |

|

碳纤维筋 |

1. 5 〜1. 6 |

|

______芳纶纤维筋 |

1. 25-1. 4 |

纤维筋的热膨胀系数与组成纤维筋的纤维类型、树脂类型以 及纤维体积含量有关。纤维筋中纤维的性质决定了纤维筋纵向热 膨胀系数的大小。纤维筋的热膨胀系数指标可参考表4的规定。

表4纤维筋的热膨胀系数

|

纤维筋类型 |

方向 |

热膨胀系数(×10→∕oC) |

|

碳纤维筋 |

纵向 |

—2〜0 |

|

横向 |

23 〜32 | |

|

芳纶纤维筋 |

纵向 |

一6--2 |

|

横向 |

60 〜80 |

4. 2.6纤维筋抗拉强度标准值/网应具有95%的保证率,符合 现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068对材 料标准值的保证率要求,为了保证纤维筋混凝土构件的可靠性指 标与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 一致,并 考虑纤维筋破坏脆性的特点,纤维筋的材料分项系数取1.4o

纤维筋在长期所处环境的酸碱盐、湿度、温度、日照等作用 下,其力学性能会有不同程度的降低。由于不同环境情况对不同 品种纤维筋劣化程度的影响不同,考虑到耐久性的要求,采用不 同的系数对纤维筋强度给予折减,环境影响系数参考现行国家标 准《纤维增强复合材料建设工程应用技术规范》GB 50608和 ACl规范中相关规定确定。

4. 2. 7无粘结预应力筋的外包层材料及防腐蚀涂料层应具有的 性能要求是根据我国的气候及使用条件提出的,它们的成分和性 能应符合本条所指专门标准的规定。当工程对无粘结预应力筋的 防腐性能有较高要求时,也可采用双层护套的方式提高无粘结预 应力筋的防腐性能。

4.3锚 具

4. 3.1现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370是锚具的产品标准,对锚具的锚固性能及检验方法要求提 岀了详细而具体的规定。无粘结预应力筋采用的锚具系统的无粘 结预应力筋-锚具组装件的静载和疲劳锚固性能及其他性能均应 符合该标准的规定。现行行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连 接器应用技术规程》JGJ 85是锚具的应用技术规程,对产品的 选用提出了详细而具体的技术要求,在选用锚具时应参照执行。 夹片锚具的夹片、锚环及连体锚具所采用的材料由预应力锚固体 系确定,但均应符合相关标准的规定。

4. 3.2本条综合了国内外近些年来的使用经验,提出了选用无 粘结预应力筋锚具的一般原则、方法。

4.3.3、4. 3.4根据不同的建筑结构类型,提供了张拉端与固定 端锚固系统的构造要求,采用挤压锚具作为固定端时,挤压锚与 承压板之间应采用顶丝、压力挤入等方式连接牢固。在图中区分 了张拉前的组装状态和拆除模板并完成张拉之后的状态,从而进 一步明确了组装工艺与张拉施工工艺过程。

为保证锚具的防腐蚀性能,圆套筒锚具一般应采用凹进混凝 土表面布置;当圆套筒锚具张拉端面布置于混凝土结构后浇带或 室内一类环境条件时,也可采用凸出混凝土表面做法。

固定端的做法为一次组装成型,在组装合格后,应绑扎定位 并浇筑在混凝土中。

4.3.5无粘结预应力纤维筋采用的锚具性能指标依据现行国家 标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定并 参考国际结构混凝土协会发布的《fib混凝土结构模式规范 2010》的有关规定确定。

无粘结预应力纤维筋常用的主要锚具类型有挤压型、机械夹 持型、粘结型和机械夹持-粘结型,需根据工程实际选择合适的 锚具。

5.1 一般规定

5.1.1对一般民用建筑,本条所规定的跨高比是根据国内已有 工程的经验,并参考了国外采用无粘结预应力混凝土楼盖的设计 规定,用表格形式表示以便于设计人员使用。对于工业建筑或使 用荷载较大的建筑,表中所列跨高比值应按实际情况予以调整。

5.1.2国内外工程设计经验表明,当平衡荷载取全部永久荷载 再加一半使用荷载时,受弯构件在使用荷载的一半作用下基本不 受弯,也基本没有挠度。当全部使用荷载移去时,可按使用荷载 的一半向上作用进行设计;当全部使用荷载作用于结构时,则按 使用荷载的一半向下作用进行设计。当使用荷载是持续性的,例 如仓库、货栈等,上述取平衡荷载的原则是合理的。

对一般结构,由于规范规定的设计使用荷载值会比实际值高 而留有一定的裕度,所以平衡荷载除了取全部永久荷载外,只需 平衡设计使用荷载的一部分。另一方面,当采用混合配筋时,在 满足裂缝控制等级要求下,平衡荷载也可略降,如仅平衡结构自 重,以配置附加的普通钢筋来满足受弯承载力要求,这将有利于 发挥构件的延性性能。

5.1.3板的平均预压应力是指完成全部预应力损失后的总有效 预加力除以混凝土总截面面积。规定下限值是为了避免在混凝土 中产生过大的拉应力和裂缝,同时有利于增强板的抗剪能力;规 定上限值是为了避免过大的弹性压缩和徐变。

施加预应力仅为了满足构件的允许挠度,或抵消环境温度及 混凝土收缩作用时,可不受平均预压应力最小值的限制;当混凝 土强度等级较高或采取专门措施时,最大平均预压应力限值可适 当提高。

5.1.5-5.1.10无粘结预应力筋预应力损失值的计算原则和公 式按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规 定执行。

无粘结预应力筋与塑料外包层之间的摩擦系数",及考虑塑 料外包层每米长度局部偏差对摩擦影响的系数K,是根据国内相 关单位的试验结果及工程实测数据,并参考了国外的试验数据而 确定的。由于生产厂家材料和工艺的差异,工程中实际所采用的 无粘結预应力筋的摩擦系数#和局部偏差对摩擦的影响系数K的 实测值与规范建议值经常存在较大差异,导致工程中张拉伸长值 的计算值与实测值难以吻合,实际建立的有效预应力不符合设计 要求。除预应力构件数量很少或有成熟工程经验外,无粘结预应 力筋张拉前可现场对摩擦系数"和局部偏差对摩擦的影响系数K 进行实测,供设计单位对参数的取值进行复核,同时作为张拉前 计算理论伸长值的依据。

对于无粘结预应力大直径钢绞线,可按《混凝土结构工程施 工规范》GB 50666 - 2011附录F的方法对无粘结预应力筋与塑 料外包层之间的摩擦系数",及考虑塑料外包层每米长度局部偏 差对摩擦影响的系数K进行实测确定。

由于现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224 已取消普通松弛级的预应力钢绞线,故本规程仅列出低松弛级预 应力钢绞线的应力松弛计算公式。

在预应力筋张拉施工过程中,实际发生的损失可能还包括锚 具的锚口损失(采用群锚整束张拉时)及变角张拉损失(张拉空 间不足,需要改变张拉方向时),在工程设计时,应根据可能采 用的施工工艺考虑损失计算时是否需要计及这两种损失。通常情 况下,锚具锚口损失不应超过张拉力的6%;变角张拉时,预应 力筋在端部的转角不宜超过30°,此时变角张拉损失一般不超 过7%。

5.1.11当预加力对超静定梁引起的结构变形受到支座约束时, 会产生支座反力,并由该反力产生弯矩。通常将预加力引起的内 弯矩NPePn称为主弯矩M∣,由主弯矩对连续梁引起的支座反力 称为次反力,由次反力对梁引起的弯矩称为次弯矩M2。在预应 力超静定梁中,由预加力对任一截面引起的总弯矩Mr将为主弯 矩M]与次弯矩M2之和,即M=Mx +M2o

国内外学者对预应力混凝土连续梁的试验研究表明,对塑性 内力重分布能力较差的预应力混凝土超静定结构,在抗裂验算及 承载力计算时均应包括次弯矩。次剪力可根据结构构件各截面次 弯矩分布按力学分析方法计算。此外,在后张法梁、板构件中, 当预加力引起的结构变形受到柱、墙等侧向构件约束时,在梁、 板中将产生与预加力反向的次轴力。为求次轴力也需要应用力学 分析方法。预应力次弯矩、次剪力参与组合时,对于预应力作用 分项系数取值按本规程第3. 1. 3条的有关规定执行。

计算次内力时,NP和%的计算参考现行国家标准《混凝土 结构设计规范》GB 50010的有关公式,并将亦和兀取为零。 5.1.12影响无粘结预应力混凝土构件抗弯能力的因素较多,如 无粘结预应力筋有效预应力的大小、无粘结预应力筋与普通钢筋 的配筋率、受弯构件的跨高比、荷载种类、无粘结预应力筋与管 壁之间的摩擦力、束的形状和材料性能等。因此,受弯破坏状态 下无粘结预应力筋的极限应力必须通过试验来求得。国内相关单 位自1978年以来做过5批无粘结预应力梁(板)试验,预应力 钢材为Φ5碳素钢丝,得出无粘结预应力筋于梁破坏瞬间的极限 应力,主要与配筋率、有效预应力、普通钢筋设计强度、混凝土 的立方体抗压强度、跨高比以及荷载形式有关。

本次修订结合近些年来国内的研究成果,表达式仍以综合配 筋指标&为主要参数,考虑了跨高比变化影响。公式是经与本 规程原公式及美、英等国规范的相关公式比较后而提出的,为反 映在连续多跨梁板中应用的情况,增加了考虑连续跨影响的设计 应力折减系数。在设计框架梁时,无粘结预应力筋外形布置宜与 弯矩包络图相接近,以防在框架梁顶部反弯点附近出现裂缝。 5.1.13、5.1.14根据无粘结预应力筋与周围混凝土无粘结、可 互相滑动的特点,可将无粘结筋对混凝土的预压力作为截面上的 纵向压力,其与弯矩一起作用于截面上,这样无粘结预应力混凝 土受弯构件就可等同于钢筋混凝土偏心受压构件,计算其裂缝宽 度。为求得无粘结预应力混凝土构件受拉区纵向钢筋等效应力 ",本条根据无粘结预应力筋与周围混凝土存在相互滑移而无 变形协调的特点,将无粘结预应力筋的截面面积a,折算为虚拟 的有粘结预应力筋截面面积?)Ap,此处,邛)为无粘结预应力筋 换算为虚拟有粘结钢筋的换算系数。这样,可采用与有粘结部分 预应力混凝土梁相类似的方法进行裂缝宽度计算。

根据国内多家科研单位的研究成果,该折减系数邛)可取 为。. 3。

无粘结预应力纤维筋混凝土受弯构件的裂缝宽度计算方法类 似无粘结预应力钢筋混凝土受弯构件的计算方法,将无粘结预应 力纤维筋的截面面积Am按弹性模量换算为无粘结预应力钢筋 Ap,再折算为有粘结预应力钢筋的截面面积叩)Ap ,邛)为无粘结 预应力筋换算为有粘结预应力钢筋的换算系数。

5.1.15-5. L 17对不出现裂缝的无粘结预应力混凝土构件的短 期刚度和长期刚度的计算,以及预应力反拱值计算,均按现行国 家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定进行计算。

对使用阶段出现裂缝的无粘结预应力混凝土受弯构件,在有 粘结预应力混凝土构件短期刚度计算公式的基础上,采用无粘结 预应力筋等效面积折减系数为,适当调整P值,即可将原公式 用于无粘结预应力混凝土构件的短期刚度计算。根据国内多家单 位的科研成果,该折减系数邛可取为0. 3,则P = (0. 3Ap + As)∕(ZΛ0) O

对于无粘结预应力纤维筋混凝土梁,在计算纵向受拉钢筋配 筋率时,将无粘结预应力纤维筋的截面面积AfP按弹性模量折算 为无粘结预应力钢筋的截面面积Ap,再将其折算为有粘结预应 力钢筋的截面面积邛A ,邛)为无粘结预应力筋换算为有粘结预 应力筋的换算系数。

5.1.18除了对张拉阶段构件中的锚头局压区进行局部受压承载 力计算外,考虑到无粘结预应力筋在混凝土中是可以滑动的,故 制定本条以避免无粘结预应力混凝土构件在使用过程中,发生锚 头局压区过早破坏的现象。

对局部承压加强钢筋,提出当垫板采用普通钢板开穿筋孔的 制作方式时,可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定执行,采用有关局部受压承载力计算公式确定应配 置的间接钢筋;而当采用整体铸造的垫板时,现行国家标准《混 凝土结构设计规范》GB 50010的局部受压公式不再适用,需通 过专门的试验确认其传力性能,该试验可按现行行业标准《预应 力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85所述试验方 法进行。

本次修订对施工阶段的纵向压力值,仍取为1. 2σconAp未变, 但补充考虑在正常使用状态下预应力束的应力达到条件屈服的可 能,当进一步考虑承载能力极限状态下取大于1. 0的分项系数, 本规程取用γptkΛp作为验算局部荷载代表值,并应取上述两个荷 载代表值中的较大值进行计算,以确保锚头局部受压区的安全。 5.1.19当相邻预应力筋(束)的锚下局部受压的计算底面积不 存在重叠时,为非密布预应力筋(束);当相邻预应力筋(束) 的锚下局部受压的计算底面积存在重叠时,为密布预应力筋 (束)。对用于增强非密布预应力筋(束)锚下局压承载力的间接 钢筋,既可采用螺旋钢筋,也可采用钢筋网片;对用于增强密布 预应力筋(束)锚下局压承载力的间接钢筋,宜采用钢筋网片。

在梁板内常存在跨内张拉的情况,此时,预应力筋锚固影响 区应考虑锚具承压板前后两个区域,局压影响区应包括锚具承压 板下(1.0〜1.5)倍的构件截面高度以及承压板前1.0倍的构件 截面高度。且在整个局压影响区均应设置间接钢筋。

5.2单向体系

5. 2.1在无粘结预应力受弯构件的预压受拉区,配置一定数量 的普通钢筋,可以避免该类构件在极限状态下发生双折线形的脆 性破坏现象,并改善开裂状态下构件的裂缝性能和延性性能。

1单向板的普通钢筋最小面积

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010对钢筋混凝土受弯 构件,规定最小配筋率为0∙2%和45//。中的较大值。美国通 过试验认为,在无粘结预应力受弯构件的受拉区至少应配置从受 拉边缘至毛截面重心之间面积0.4%的普通钢筋。综合上述两方 面的规定和研究成果,并结合以往的设计经验,本规程作出了对 无粘结预应力混凝土板受拉区普通钢筋最小配筋率的限制。

2梁正弯矩区普通钢筋的最小面积

无粘结预应力梁的试验表明,为了改善构件在正常使用下的 变形性能,应采用预应力筋及有粘结普通钢筋混合配筋方案。在 全部配筋中,有粘结纵向普通钢筋的拉力占到承载力设计值MU 产生总拉力的25%或更多时,可更有效地改善无粘结预应力梁 的性能,如裂缝分布、间距和宽度,以及变形性能,从而达到接 近有粘结预应力梁的性能。本规程公式(5.2. 1-2)是根据此比 值要求,并考虑预应力筋及普通钢筋重心离截面受压区边缘纤维 的距离如、爪影响得出的。

对按一级裂缝控制等级设计的无粘结预应力混凝土构件,根 据试验研究结果,可仅配置比最小配筋率略大的非预应力普通钢 筋,取Pmm等于0. 003 o

5. 2. 2本条规定了预应力混凝土构件的弯矩设计值不小于开裂 弯矩,其目的是控制受拉钢筋总配筋量不能过少,使构件具有应 有的延性,以防止预应力受弯构件开裂后的突然脆断。

5. 2.3无粘结预应力受弯构件斜截面受剪承载力按国家标准 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010有关条款的公式进行计 算,但对无粘结预应力弯起筋的应力设计值取有效预应力值,是 在目前试验数据少的情况下采用的设计方法。

5. 2.4无粘结预应力筋间距的限值,对张拉吨位较小的单根无 粘结预应力筋,通常是受最小平均预压应力要求控制;对成束的 无粘结预应力筋,通常控制最大的预应力筋间距。

5.3双向体系

5.3.1〜5.3.3无粘结预应力板柱体系是一种板柱框架,可采用 等代框架法进行分析。但是,等代框架与普通框架有所不同。在 通常的梁柱框架中,梁与柱在节点刚接的条件下转角是一致的, 但在板柱框架中,只有板与柱直接相交处或柱帽处,板与柱的转 角才是一致的,柱轴线与其他部位的边梁和板的转角事实上是不 同的。为了将边梁的转角变形反映到柱子的变形中去,应对柱子 的抗弯转动刚度进行修正和适当降低,其等效柱的刚度计算列在 本规程附录C中。

为了简化计算,在竖向荷载作用下,矩形柱网(长边尺寸和 短边尺寸之比V2时)的无粘结预应力混凝土平板和密肋板按 等代框架法进行内力计算。等代框架梁的有效宽度均取板的全 宽,即取板的中心线之间的距离/,或八O

在板柱体系的板面上,作用的面荷载g将由短跨丄方向的柱 上板带和长跨/2方向的柱上板带共同承受。但是,长向柱上板 带所承受的荷载又会传给区格板短向的柱上板带,这样,由长跨 /2传来的荷载加上直接由短跨A柱上板带承受的荷载,其总和为 作用在板区格上的全部荷载;长跨方向亦然。故对于柱支承 的双向平板、密肋板以及对于板和截面高度相对较小、较柔性的 梁组成的柱支承结构,计算中每个方向都应取全部作用荷载。

在侧向力作用下,应用等代框架法进行内力计算时,由于板 柱结构的变形是通过柱子的弯曲变形带动楼板弯曲并将侧向水平 荷载传给楼板的,且与柱子具有相同弯曲转角的楼板范围,仅局 限于与柱子直接相连接的部分,其余板宽的弯曲转角将逐渐减 小,即水平板带的有效刚度要比取板全宽计算所得的刚度小。国 内外试验表明,其有效宽度约为板跨度的0∙25〜0.5倍。本规程 第5.3.3条取上限值,即两向等距且无平托板时,等代框架梁的 计算宽度只计算到柱轴线两侧各1/4跨度。

当采用通用有限元软件时,在板柱体系的柱周边常存在应力 集中现象,不适宜设计应用。为使计算结果可在设计中直接应 用,应选用板柱连接经处理的楼板分析有限元计算软件。

5.3.4对无粘结预应力混凝土板柱结构中的双向平板,所要求 配置的普通钢筋分述如下:

负弯矩区普通钢筋的配置。美国进行过1 : 3的九区格后张 无粘结预应力平板的模型试验。结果表明,只要在柱宽及两侧各 离柱边(1∙5〜2)倍的板厚范围内,配置占柱上板带横截面面积 0.15%的普通钢筋,就能很好地控制和分散裂缝,并使柱带区域 内的弯曲和剪切强度都能充分发挥岀来。此外,这些钢筋应集中 通过柱子和靠近柱子布置。钢筋的间距应不超过30Omm,而且 每一方向应不少于4根钢筋。对通常的跨度,这些钢筋的总长度 应等于跨度的l∕3o我国进行的1 : 2无粘结部分预应力平板的 试验也证实在上述面积范围内配置的钢筋是适当的。

正弯矩区普通钢筋的配置。在正弯矩区,双向板在使用荷载 下按照抗裂验算边缘混凝土法向拉应力确定普通筋配置数量的规 定,是参照美国ACl规范对双向板柱结构关于有粘结普通钢筋 最小截面面积的规定,并结合国内多年来对该板按二级裂缝控制 和配置有粘结普通钢筋的工程经验作出的规定。针对温度、收缩 应力所需配置的普通钢筋应按现行国家标准《混凝土结构设计规 范》GB 50010的相关规定执行。

在楼盖的边缘和拐角处,通过设置钢筋混凝土边梁,并考虑 柱头剪切作用,将该梁的箍筋加密配置,可提高边柱和角柱节点 的受冲切承载力。

按本条规定计算的普通钢筋的配筋率应符合现行国家标准 《混凝土结构设计规范》GB 50010中有关钢筋混凝土结构构件中 纵向受力钢筋最小配筋率的强制性规定。

5. 3.5水平荷载作用下的弯矩应全部由柱上板带钢筋承担,不 再进行分配。

5.3.6、5.3.7对板柱体系楼板留洞要求及板内无粘结预应力筋 绕过洞口的布置要求,系根据国内外的工程经验作出的规定。沿 洞口周边设置边梁或加强带,是为了补足被孔洞削弱的板或肋的 承载力和截面刚度。

5. 3.8在后张平板中,无粘结预应力筋的布置方式,可采取划 分柱上板带和跨中板带来设置;也可取一向集中布置,另一向均 匀布置。美国华盛顿的水门公寓建筑是世界上按第二种配筋方式 建造的第一座建筑。从此以后,在美国的后张平板的设计中,主 要采用在柱上呈带状集中布置无粘结预应力筋的方式。美国曾对 两种布筋方式做过对比模型试验。国内也作了九柱四板模型试 验,无粘结预应力筋采用一向集中布置,另一向均匀布置。试验 结果表明,该布筋方式在使用阶段结构性能良好,极限承载力满 足设计要求。此外,施工简便,可避免无粘结预应力筋的编网工 序,在施工质量上,易于保证无粘结预应力筋的垂度,并对板上 开洞提供方便。

无粘结预应力筋还可以在两个方向均集中穿过柱子截面布 置。此种布筋方式沿柱轴线形成暗梁支承内平板,对在板中开洞 处理非常方便,并有利于提高板柱节点的受冲切承载能力。若在 使用中板的跨度很大,可将钢筋混凝土内平板做成下凹形状,以 减小板厚。此外,工程设计中也有采用不同方法在平板中制孔或 填充轻质材料,以减轻平板混凝土自重的结构方案。设计人员可 根据工程具体情况和设计经验,确定采用何种方案,并积累设计 经验。

5. 3.9公式(5.3.9)是为了防止在极限状态下楼板塑性变形充 分发育时从柱上脱落,要求两个方向贯通柱截面的后张预应力筋 及板底普通钢筋受拉承载力之和不小于该层柱承担的楼板重力荷 载代表值作用下的柱轴压力设计值。对于边柱和角柱,贯通钢筋 在柱截面对边弯折锚固时,在计算中应只取其截面面积的一半。

5. 3. 10为改善基础底板的受力,提高其抗裂性能和受弯承载能 力,消除因收缩、徐变和温度产生的裂缝,减小板厚,降低用钢 量,国内外在一些多层与高层建筑中,采用了预应力技术。一些 文献指出,在软土地基、高压缩土地基或膨胀土地基上,采用预 应力基础,可以降低地基压力使之满足地基承载力的要求,减少 不均匀沉降,并避免上部结构产生的次应力。

预应力混凝土基础的设计,一般也采用荷载平衡法,遵守部 分预应力的设计概念。由于基础设计比上部结构复杂,平衡荷载 的大小受上部荷载分布、地基情况以及设计意图制约,难以统一 规定。因此,本条文规定预应力筋的数量根据实际受力情况确 定,且尚应配置适量的普通钢筋,其数量应符合控制基础板温 度、收缩裂缝的构造要求。首都国际机场T2航站楼工程,在筏 板基础与地基界面间设置滑动层,用以减小摩擦,也有利于减少 混凝土收缩裂缝。

5. 3.11-5. 3.14在无粘结预应力双向平板的节点设计中,板柱 节点受冲切承载力计算问题是很重要的,在工程中可采取配置箍 筋或弯起钢筋、抗剪锚栓、工字钢、槽钢等抗冲切加强措施。本 规程在制定冲切承载力计算条款时,对一些问题,如无粘结预应 力筋在抵抗冲切荷载时的有利影响,板柱节点配置箍筋或弯起钢 筋时受冲切承载力的计算等,是按下述考虑的:

在现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中,已 补充了预应力混凝土板受冲切承载力的计算。在计算中,对于预 应力的有利影响主要取预应力钢筋合力NP这一主要因素,而忽 略曲线预应力配筋垂直分量所产生向上分力的有利影响。根据预 应力混凝土板试验资料的分析,参考国内外有关规范,上述国家 标准修订时将公式中的系数0. 15σpc,m提高到0. 25σI)Crn ,门“为混 凝土截面上的平均有效预压应力。对配置或不配置箍筋和弯起钢 筋无粘结预应力混凝土板的受冲切承载力计算,以及如将板柱节 点附近板的厚度局部增大或加柱帽,以提高板的受冲切承载力, 对板减薄处混凝土截面或对配置抗冲切的箍筋或弯起钢筋时冲切 破坏锥体以外的截面,进行受冲切承载力验算的要求,本规程采 用现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 ⅛关规定。

无粘结预应力筋穿过板柱节点的数量应有限制。试验表明, 当轴心受压柱中无粘结预应力筋削弱的截面面积不超过30%时, 对柱的承载力影响不大;对偏心受压柱,当被无粘结预应力筋削 弱的截面面积不超过20%时,对柱的承载力也不会造成影响。

5.3.15本次修订还补充了局部荷载或集中反力作用面邻近孔洞 或自由边时临界截面周长的计算方法,是参考国内研究成果及 《英国混凝土结构规范》BS 8110作出的规定。

5.3.18〜5.3.20由于普通箍筋竖肢的上下端均呈圆弧,当竖肢 受力较大接近屈服时会产生滑动,故箍筋在薄板中使用存在着锚 固问题,其抗冲切的效果不是很好。因此,加拿大规范CSA-A23.3规定,仅当板厚(包括托板厚度)不小于30Omm时,才 允许使用箍筋。美国ACI318规范对厚度小于25Omm采用箍筋 的板,要求箍筋是封闭的,并在箍筋转角处配置较粗的纵向钢 筋,以利固定箍筋竖肢。

锚栓是一种新型的抗冲切钢筋,加拿大对配置锚栓混凝土板 的抗冲切性能和设计方法进行了广泛的试验研究。国内单位对配 置锚栓的混凝土板柱节点进行了试验与分析研究。研究表明,锚 栓在节点中有很好的锚固性能,可以使锚杆截面上的应力达到屈 服强度,并有效地限制了剪切斜裂缝的扩展,能有效地改善板的 延性,且施工也较方便。本条是在国内外科研成果的基础上作出 规定的。

国外的钢筋混凝土板及无粘结预应力混凝土板柱节点试验表 明,板与柱子之间,由于侧向荷载或楼面荷载不利组合引起的不 平衡弯矩,一部分是通过弯曲来传递的,另一部分则通过剪切来 传递。这些科研成果的结论和计算方法,已被美国混凝土规范 ACI 318、新西兰标准NZS 3101等国家的设计规范所采用,其 对侧向荷载在板支座处所产生弯矩的组合和配筋要求,板柱节点 处临界截面剪应力计算以及不平衡弯矩在板与柱子之间传递的计 算等均作出了规定。在现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010中,对板柱节点冲切承载力计算原则上采用了上述计 算方法,并作出改进。

美国混凝土规范ACl 318剪应力表达式概念较明确,但考虑 到我国规范前后表达式的统一,故改为按总剪力计算的表达式, 以达到前后一致和便于对照计算的目的。由于板柱节点冲切计算 在国内是一项尚需要继续进行深入研究的课题,希望设计单位在 使用中提岀意见。

5.3. 21〜5.3.24型钢剪力架的设计方法参考了美国的型钢剪力 架试验,以及美国混凝土规范ACI318有关条款规定,是按下述 考虑的:

1本规程图5. 3. 24中,板的受冲切计算截面应垂直于板的平 面,并应通过自柱边朝剪力架每个伸臂端部距离为3(∕a-⅛∕2)∕4 处,且冲切破坏截面的位置应使其周K以为最小,但离开柱 子的距离不应小于0. 5A0 O试验研究表明,随冲跨比增加试件的 受冲切承载力有下降的趋势。为了在抗冲切计算中适当考虑冲跨 比对混凝土强度的影响,故本规程对配置抗冲切型钢剪力架的冲 切破坏锥体以外的截面,在计算其冲切承载力时,取较低的混凝 土强度值,按下列公式计算:

由此可得:

0∙ 0√ t γio

式中:F∕.etl--距柱周边心/2处的等效集中反力设计值;

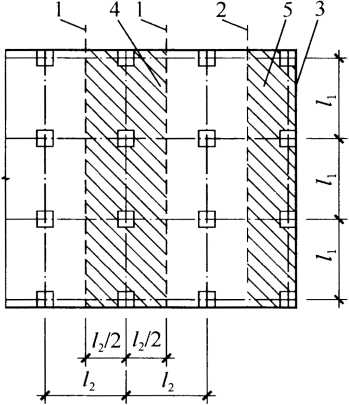

^rn.de——设计截面周长;