ICS 13.220.50

C 82

z^viiΓ≡iι∣F⅛

Qg

GB/T 9978.1—2008

代替 GB/T 9978—1999

Fire-resistance tests—EIementS Of building COnStrUCtiOn— Part 1 : General requirements

(ISO 834-1:1999,MOD)

2008-06-26 发布

2009-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 屮国国家标准化管理委员会

附录A (资料性附录)本部分章条编号与ISO 834-1 = 1999章条编号对照

附录B (资料性附录)本部分与ISO 834-1:1999技术性差异及其原因

GB/T 9978≪建筑构件耐火试验方法》分为如下若干部分:

——第1部分:通用要求;

--第2部分:耐火试验炉的校准;

——第3部分:试验方法和试验数据应用注释;

——第4部分:承重垂直分隔构件的特殊要求;

——第5部分:承重水平分隔构件的特殊要求;

——第6部分:梁的特殊要求;

——第7部分:柱的特殊要求;

——第8部分:非承重垂直分隔构件的特殊要求;

―第9部分:非承重吊顶构件的特殊要求;

本部分为GB/T 9978的第1部分。

本部分修改釆用ISO 834-1:1999«耐火试验 建筑构件 第1部分:通用要求》(英文版)。

本部分根据ISO 834-1=1999重新起草。在附录A中列出了本部分章条编号与ISO 834-1: 1999章 条编号的对照一览表。

在采用ISO 834-1:1999时,本部分做了一些修改。有关技术性差异已编入正文中并在它们所涉及的 条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录B中给出了这些技术性差异及其原因的一览表,以供参考。

对应于ISO 834-1:1999,本部分还做了下列编辑性修改:

——“ISO 834的本部分”修改为“GB/T 9978的本部分”;

——用小数点代替作为小数点的逗号",”;

——删除国际标准的前言和引言。

本部分代替GB/T 9978^1999«建筑构件耐火试验方法》。

本部分与GB/T 9978—1999相比,主要变化如下:

--增加了术语和定义的具体内容;

——修改了热电偶的型式和要求;

——修改了炉内温度偏差的要求;

——修改了炉内压力要求;

——修改了判定准则;

——增加了资料性附录A(见附录A);

——增加了资料性附录B(见附录B)O

本部分的附录A、附录B为资料性附录。

本部分由中华人民共和国公安部提出。

本部分由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC∕TC 113/SC 8)归口。

本部分起草单位:公安部天津消防研究所。

本部分主要起草人:赵华利、韩伟平、黄伟、董学京、陈映雄、李强、李博、李希全、阮涛、刁晓亮、 白淑英。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

---GB/T 9978—1988,GB/T 9978—1999。

建筑构件耐火试验方法

第1部分:通用要求

1范围

GB/T 9978的本部分规定了各种结构构件在标准受火条件下确定其耐火性能的试验方法。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T 9978的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文 件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成 协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本 部分。

GB/T 5907消防基本术语第一部分D

GB/T 16839. 1 热电偶 第 1 部分:分度表(GB/T 16839. 1—1997,idt IEC 60584-1 : 1995)

3术语和定义

GB/T 5907确立的以及下列术语和定义适用于GB/T 9978的本部分。

3. 1

材料实际性能 actual material PrOPertieS

根据相关产品标准要求,具有代表性样品通过规定试验所具有的材料性能。

3.2

校准试验 CaIibratiOn test

通过试验评定试验条件的过程。

3.3

变形 deformation

结构构件由于结构受力和/或受热作用而引起尺寸或形状方面的任何变化。包括构件的挠曲、膨胀 或压缩。

3.4

建筑结构构件 element Of building COnStrUCtiOn

建筑结构的各个部件,如墙、隔墙、楼板、屋面、梁或柱。

3.5

隔热性 insulation

在标准耐火试验条件下,建筑构件当某一面受火时,在一定时间内背火面温度不超过规定极限值的 能力。

3.6

完整性integrity

在标准耐火试验条件下,建筑构件当某一面受火时,在一定时间内阻止火焰和热气穿透或在背火面

1) 该标准将在整合修订GB/T 5907—1986.GB/T 14107—1993和GB/T 16283—1996的基础上,以《消防词汇》为 总标题,分为5个部分。其中,第2部分为GB/T 5907. 2((消防词汇 第2部分:火灾安全词汇》,将修改采用 ISO 13943:2Oooo

出现火焰的能力。

3.7

承载能力 Ioadbearing CaPaCity

承重构件承受规定的试验荷载,其变形的大小和速率均未超过标准规定极限值的能力。

3. 8

承重构件 IOadbearing element

建筑物中用于承受外部荷载的构件,并在受火过程中保持一定的承载能力。

3. 9

中性压力平面 neutral PreSSUrt PIane

炉内外压力相等的理论分界面 L

理论平面 notional ∏oor IeVeI

相对于建筑构件在<⅛⅛¾K处设立的平面。

约束 restraint A /

试件末端、边缘或芝承条件,对试件膨胀、收缩或转动(包括因受热和/或机械作用)产生的限制。

注:例如,不同形⅛⅛w有纵向的'、转动的和的向的.

分隔构件 SeParaIing element

在火灾时用二版离两相邻区域的构件

支承结构 SUPPOnting COnStrlɪetɪon

被测试件的外形尺寸小于等于试验炉11尺寸时,在耐火试验中不产生热变形,用「"寸闭试验炉口和 固定被测试件的站构《例如安装门时所用的墙„

3. 14

试验框架 test cσι^Jrμction

紧縛被测构件或X派结倒轮廓边界的刚性朴架,

3. 15

试件 test SPeCimen

进行耐火性能试验的建筑构配件。

4符号和缩略语

|

下列符号 |

和缩略语适用于GB/T 9978的本部分: | |

|

符号 |

单位 | |

|

A |

实际炉内平均温度的时间-温度曲线下包含的面积 |

C o min |

|

AS |

标准时间-温度曲线下包含的面积 |

C。mm |

|

C |

从加热开始时测量的轴向压缩变形量 |

mm |

|

C(Z) |

试验过程中i时刻的轴向压缩变形量 |

mm |

|

dC∕⅛ |

轴向压缩变形速率,定义为: |

mm∕ min |

|

C(G—C(G | ||

|

(如一t∖ ) | ||

|

d |

在一个弹性试件淞面上抗拉点与抗压点之间的距离 |

mm |

|

D |

从加热开始时测量的变形量 |

mm |

dD/dt 变形速率,定义为:

D(G―奂)

(处—ZI)

d& 偏差(见 6.1.2)

5试验装置

5. 1 一般要求

试验所使用的试验装置应满足以下要求:

a) 特殊设计的试验炉能满足试件相应条款规定的试验条件;

b) 应能设定并控制炉内温度,使其符合6. 1的规定;

C)应能控制和监视炉内热烟气压力,使其符合6. 2的规定;

d) 安装试件的框架应安置在与试验炉相对应的位置上,能够达到适应加热、压力和支承条件;

e) 应以适当的方式对构件进行加载及约束,并对荷载进行控制与监视;

f) 应有测量炉内温度、试件背火面温度和试件结构内部温度的仪器;

g) 应有相应测量试件变形量的仪器;

h) 应有测定试件完整性是否符合第IO章中描述的性能判定准则的仪器。

5.2试验炉

试验炉设计可采用液体或气体燃料,并且应满足以下条件:

a) 对水平或垂直分隔构件能够使其一面受火;

b) 柱子的所有轴向侧面都能够受火;

C)对不对称墙体能使不同面分别受火;

d)梁能够根据要求三面或四面受火(除加载部位)。

注:试验炉可设计成能使多个试件同时进行试验,并能够使所有仪器设备满足每一种构件测量的要求。

炉内衬材料采用耐高温的隔热材料,密度应小于1 000 kg∕m3 O炉内衬材料的最小厚度应为50 mmO 5.3加载装置

加我装置应能够提供根据6. 3确定的试件荷载。加载可采用液压、机械或重物。

加载装置应能够模拟均布加载、集中加载、轴心加载或偏心加载,根据试件结构的相应要求确定加 载方式。在加载期间,加载装置应能够维持试件加载量的恒定(偏差在规定值的士5%以内),并且不改 变加载的分布。在耐火试验期间,加载装置应能够跟踪试件的最大变形量和变形速率。

加载装置不应有严重影响热量在试件内传播,不应阻碍热电偶隔热垫的使用并且不应影响表面温 度和/或变形的测量,同时不妨碍对背火面的观测。加载装置与试件表面的接触点的面积总和不应超过 水平试件表面积的10%。

如果加热结束后仍需保持加载时,应提前做好准备工作。

5.4约束和支承框架

根据6. 4的规定,试件应采用特定支承框架或其他方式提供边界和支承条件的约束。

5.5仪器

5.5. 1热电偶

5.5. 1. 1炉内热电偶

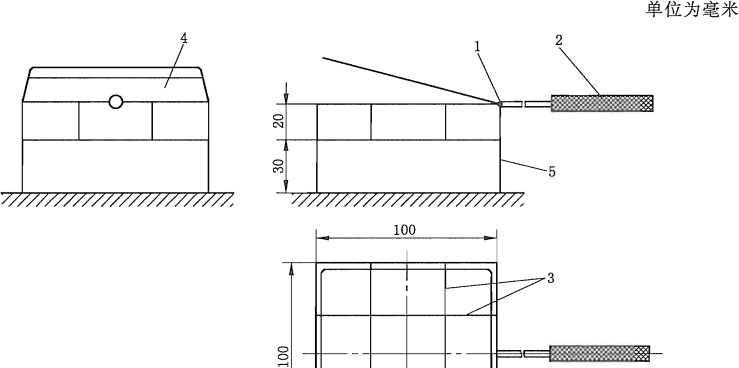

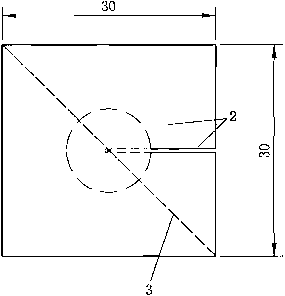

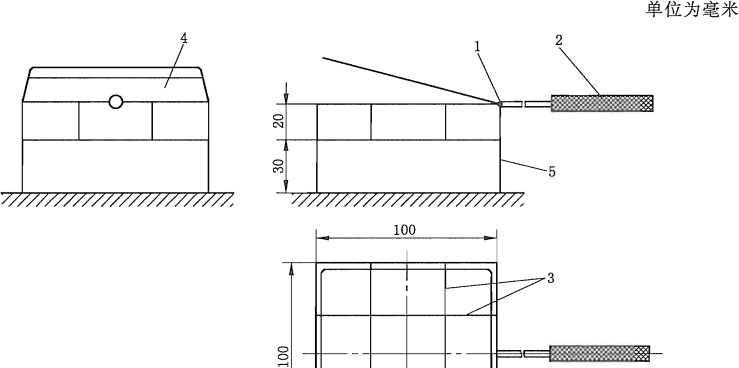

炉内热电偶采用符合GB/T 16839. 1规定的丝径为0. 75 mm〜2. 30 mm的镣铭-镣硅(K型)热电 偶,外罩耐热不锈钢套管或耐热瓷套管,中间填装耐热材料,其热端伸出套管的长度不少于25 mm,如

图1所示。测量和记录仪器应能在5. 6规定的准确度条件下运行。

试验开始时,热电偶的热端与试件受火面的距离应为(IOo土 10) mm;试验过程中,上述距离应控制

在50 mm〜150 mm之内。热电偶应保持良好的工作状态,累计使用20 h后,应对热电偶进行校验检

定。试验过程中标准规定的温度、单点温度、平均温度以及实测温度应能随时显示。

单位为毫米

5.5. 1.5 环境温度热电偶

5.5.2炉内压力测量探头

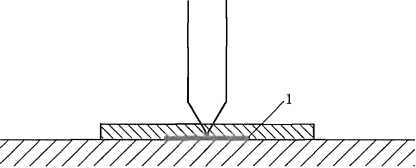

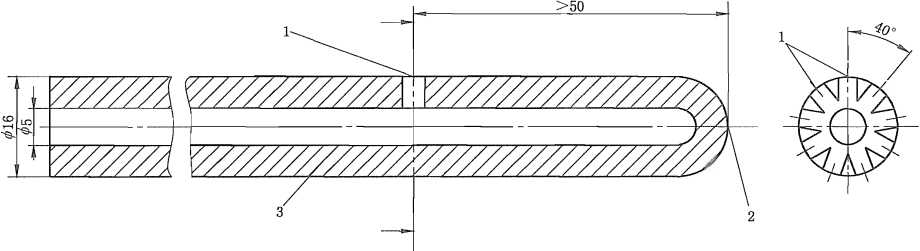

通过如图4所示的测量探头测量炉内压力,测量和记录仪器应能在5. 6规定的准确度条件下运行。

1 不锈钢(或耐热瓷)■骨鷲「Z

2 --热电偶的热接点;■

3 ---K型铠装热电丝径为0. 75 Tnm〜2.30 m∏u

4 --耐热材料。

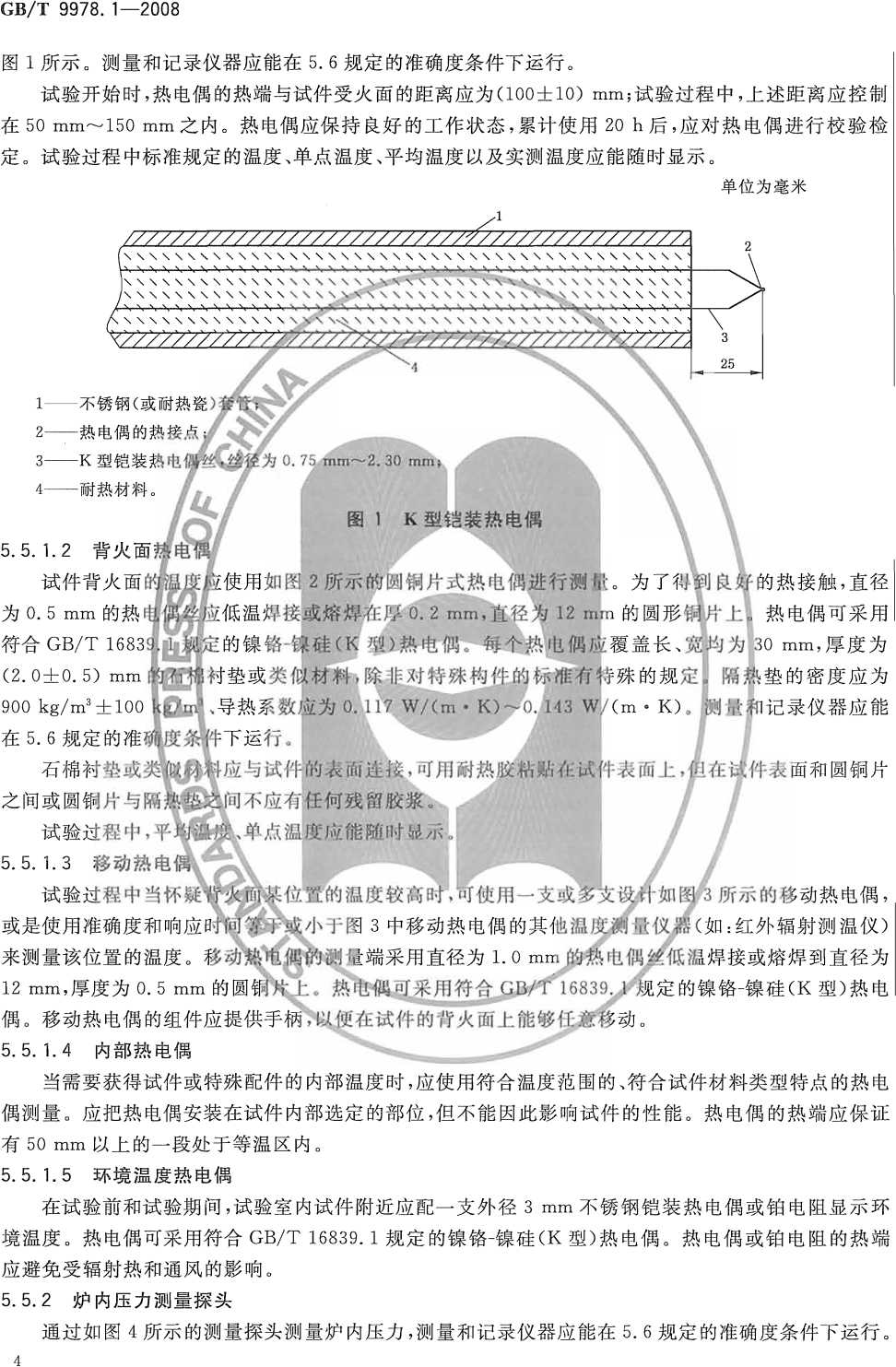

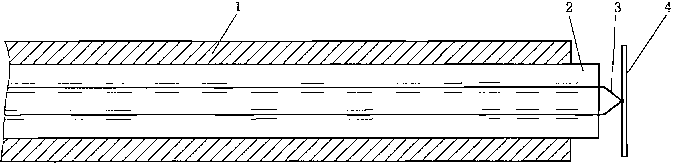

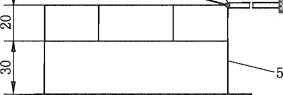

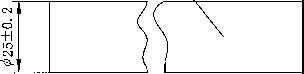

试件背火面的温度应使用如图2所示的關铜片式热电偶进行测最。为了得到良好的热接触,直径 为0. 5 mm的热也偶総应低温焊接或靖焊Yl-J7- 0. 2 mm,直径为12 mm的圆形當片上*热电偶可采用

符合GB/T1683听L團定的镣铭-镣硅(K型)热电值。每个热电偶应覆盖长、宽均为30 mm,厚度为 (2. 0 + 0. 5) mm的A棉衬垫或类似材料,除拒对特殊构件的你准冇特殊的规定。隔热垫的密度应为

石棉衬垫或关偵材料应与试件的■而⅛i⅛.-r用演热胶粘贴在试件表面上 小在帝件表面和圆铜片 之间或圆铜片与I 二间不应”任何残留胶浆。

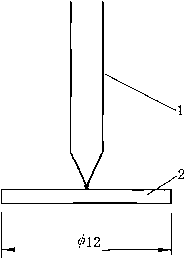

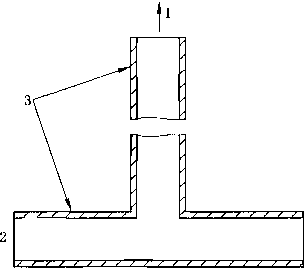

5.5. 1.3 移动热电偶

试验过程中当怀位姦温度较高寻,恥用-支如明所示的移动热电偶, 或是使用准确度和响应日扌间毎于或小于图3中移动热电偶的其他温度繭量仪羅(如:红外辐射测温仪)

来测量该位置的温度。移訪热电偈的測置端采用直径为1.0 mm的热电偶逆彳氐温焊接或熔焊到直径为

12 mm,厚度为0.5 mm的圆编*上。热电偶可一不用符合GB/T 16839.「血定的镣馅-镣硅(K型)热电

偶。移动热电偶的组件应提供手柄,以便在试件的汁火面上能够任意移动。

5.5. 1.4 内部热电偶

当需要获得试件或特殊配件的内部温度时,应使用符合温度范围的、符合试件材料类型特点的热电

偶测量。应把热电偶安装在试件内部选定的部位,但不能因此影响试件的性能。热电偶的热端应保证

有50 mm以上的一段处于等温区内。

在试验前和试验期间,试验室内试件附近应配一支外径3 mm不锈钢铠装热电偶或铀电阻显示环

境温度。热电偶可采用符合GB/T 16839. 1规定的镣铭-镣硅(K型)热电偶。热电偶或铝电阻的热端

应避免受辐射热和通风的影响。

5∙5∙1∙2背火面热电偶:

900 kg∕m3+100

、导热系数应为0. 117 W∕(m∙ K)〜0.143 W∕(m ∙ K)。浏吊:和记录仪器应能

在5.6规定的准;:条件下运行.

试验过程中,平均温服、单点温度应能随时显

单位为毫米

1——直径O. 5 mm的热电偶丝;

2--0. 2 mm厚的圆铜片。

a)圆铜片的测量接点

1— 圆铜片;

2— —隔热垫及隔热垫盖在铜片上的断口;

3— —可选的断口位置。

b)圆铜片和隔热垫

图2背火面热电偶和隔热垫

1— ■一耐热钢支承管;

2— —双孔陶瓷绝缘管;

3——直径1.0 mm的热电偶丝(或采用铝电阻测温);

4--直径12 mm,厚0. 5 mm的圆铜片。

图3移动热电偶

单位为毫米

1——压力变送器;

2--测压孔;

3——不锈钢管(内径为5 mm至10 mm) o

a)类型1 “T”形测量探头

1——测压孔,直径3- 0 mm,沿钢管圆周40°均布;

2 焊接端点;

3-一不锈钢管。

b)类型2管形测M採头

图4炉内压力测,探头

5.5.3加載系统

当使用重物时,试验中不需要进一步测量荷载。液压加载系统的荷载应通过压力传感器测量方法 进行测量或其他具有同等准确度的相应仪器在相应的位置直接监测荷载。测量和记录仪器应能在5. 6 规定的准确度条件下运行。

5.5.4变形测量仪

变形可使用机械、光学或电子技术仪器测量。仪器应与执行标准相一致(例如:挠度值的测量或压 缩值的测殴),且每分钟至少要读取数值并记录一次。应釆取各种必要的预防措施以避免测量探头由于 受热产生数值漂移。

5. 5.5完整性测量仪

5.5.5. 1 棉垫

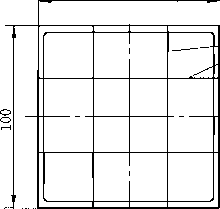

除非是特殊构件的特殊标准,完擊性测量所使用棉垫应由新的、未染色、柔软的脱脂棉纤维构成,不 含有其他种类的纤维。棉垫厚20 mm,长度和宽度各为100 mm,质量约3 g〜4 go使用前应预先在温 度为(Ioo士5)°C的干燥箱内干燥至少30 mino干燥后应保存在干燥器内或其他防潮的容器内,以备随 时使用。为便于使用,棉垫应安装在如图5所示带有手柄的框架内。

5.5.5.2缝隙探棒

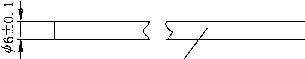

图6所示是两种规格的缝隙探棒,用于测量试件的完籍性。它们是直径(6 + 0. 1) mm和直径 (25 + 0. 2) mm的圆柱形不锈钢棒,并带有一定长度的隔热手柄。

1——钗链;

2——适当长度手柄;

3--直径0. 5 mm的支承钢丝;

4— —带有插销的铉链连接盖;

5— —直径为1.5 mm的钢丝框架。

图5棉垫框架

单位为毫米

500

1——不锈钢祚;

2 隔热手柄o

图6缝隙探棒

5.6测量仪器的准确度

进行耐火试验时,测量仪器应满足以下准确度要求:

|

a) |

温度测量: |

炉内 |

+ 15 °C; |

|

环境和背火面 |

土4 °C; | ||

|

其他 |

+ 10 0C5 | ||

|

b) |

压力测量: |

士2 Pa; | |

|

C) |

加载测量: |

试验荷 |

载的±2. 5% ; |

|

d) |

轴向压缩或膨胀值测量: |

±0. 5 mm | |

|

e) |

其他变形量的测量: |

+ 2 mmo | |

6试验条件

6. 1炉内温度

6. 1. 1升温曲线

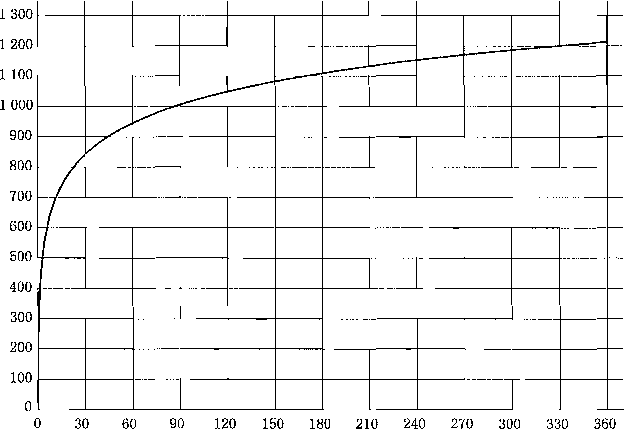

按照5.5. 1. 1规定的热电偶测得炉内平均温度,按以下关系式(见图7)对其进行监测和控制:

T=345 lg(8 z+l)+20

式中:

T——炉内的平均温度,单位为摄氏度(°C);

t 时间,单位为分钟(min) O

图7标准时间-温度曲线

6. 1.2炉溫偏差

试验期间的炉内实际时间-温度曲线与标准时间-温度曲线的偏差辺用下式表示:

A A de= . sXlOO

式中:

de---偏差,% ;

A———实际炉内时间-平均温度曲线下的面积;

AS——标准时间-温度曲线下的面积;

t---时间,单位为分钟(min)。

志值应控制在以下范围内:

a) c∕e≤15⅜

从 5 min<≤i≤10 min;

从 IO min<Ci≤30 min;

从 30 IninVZ≤60 min;

从 *>60 min O

b) c∕e≤[15-0. 5(i-10)]⅜

C) eZe≤[5-0.083(z-30)]⅜

d) <Ze≤2. 5%

所有的面积应采用相同的方法计算,即合计面积时的时间间隔在6. 1.2 a)条件下不应超过1 min, 在6. 1. 2b)、c)和d)条件下不应超过5 min,并且从0 min开始计算。试验开始见9.3。

在试验开始10 min后的任何时间里,由任何一个热电偶测得的炉温与标准时间-温度曲线所对应 的标准炉温不能偏差±100 OCo

当试件易燃材料含量过高,在试验开始后,试件轰燃,引起炉温升高,导致炉温曲线与标准曲线发生 明显偏差,但是这种偏差的时间不应超过10 mino

6.2炉内压差

6.2. 1 一般要求

沿炉内高度方向存在着线性压力梯度,尽管压力梯度随炉内温度的改变会有轻微的变化,仍要保 证沿炉内高度处每米的压力梯度值为8 Pao

炉内指定高度处的压力值应是平均值,不考虑湍流等所引起的压力波动,且与炉外相同高度处的压 力相关联。依照9.4. 2的规定对炉内的平均压力值进行监测,并控制炉内压力的变化,使其在试验开始 5 min后压力值为(15±5) Pa,10 min后压力值为(17土3) PaO 6.2.2垂直构件

试验炉运行时,可控制距理论平面500 mm高度处的炉内压力值为零,但通过适当调整中性压力平 面的高度使得在炉内试件顶部的压力值不应超过20 PaO 6.2.3水平构件

试验炉运行时,应控制试件底面以下100 mm处的水平面或者检测梁时在吊顶水平底面以下 100 mm处的炉内压力值为20 PaO

6.3加载

试验室应清楚给出试验荷载确定的依据。试验荷载可根据下面的方法确定:

a) 构成试件材料的实际测试性能和国家认可的建筑规范规定的设计方法;

b) 构成试件材料的理论性能和国家认可的建筑规范规定的设计方法;

C)建筑结构规范依据实际应用确定的或由试验委托者为某一特定用途提供的实际构件荷载。

6.4约束和边界条件

试件应安装在特殊的支承和约束框架内。在试验中,支承末端和边界的约束应釆用不燃的柔性密 封材料封堵,尽可能与实际应用一致。

一个边界条件提供膨胀、收缩或转动的约束,另一个边界条件提供试件变形自由变化的空间。检测 试件可选择任意一个边界条件分别确定为约束和/或自由变化。边界条件的选择应通过仔细分析其实 际应用的条件加以确定。

如果构件试件在实际应用中的边界条件不确定或是变化的,应采用保守的方法在试件两边或两端 提供支承。

如果试验过程中应用了约束,应对试件约束部分在受到膨胀力、收缩力或扭矩作用之前的约束状态 进行描述。试验过程中,通过约束传导到试件的外部力和力矩应进行记录。

6.5环境条件

试验炉应安装在具有足够尺寸的试验室内,试验时应记录试验起始的环境温度。

6.6试验条件偏差

试验期间所达到的炉温、炉压或环境温度条件,如超过试件受火条件偏差上限,该情况下的试件试 验应视为有效(见第∏章试验的有效性)。

7试件准备

7. 1试件设计

试件结构材料、结构要求和安装方法应能够代表构件的实际使用状况。如果可能,试件的安装应采 用建筑中的标准化工艺,例如表面抛光等。独立试件的结构不应被改变(例如不同的连接系统)。将试 件安装在特定的支承和约束框架内产生的任何变化不能对试件的性能有较大的影响,并应详细记录在 试验报告中。

7.2试件尺寸

试件通常应釆用实际尺寸,如果试件不能按实际尺寸进行试验,试件尺寸应符合相应标准规定的构 件试验要求。

7.3试件数量

对于每种规定支承结构或约束条件的建筑构件,应至少选取1个试件进行耐火试验。

对于结构对称的分隔构件,可用1个试件任选其中一面进行耐火试验。对于结构不对称的分隔构 件,试件数量的确定应符合下述规定:

a) 如果要求构件的每一面都具有耐火性能,且无法确定薄弱面,则应选取不少于2个的相同试 件,分别代表构件的不同面进行耐火试验;

b) 如果要求构件的每一面都具有耐火性能,且能确定薄弱面,则应选取1个试件,只对该薄弱面 进行耐火试验;

C)如果只要求构件的某一特定面具有耐火性能,则应选取1个试件仅对该面进行耐火试验。

7.4试件养护

试验时,可通过自然养护使试件的强度和含水量与预期的实际使用条件相似。如果试件含有水分 或易于吸收水分,则应对试件进行干燥处理,直至达到规定要求才能进行试验。干燥的规定要求是试件 放置在相对湿度为(50 土 20) %,温度为(23 士 5)°C的环境中达到平衡的状态。

一种达到干燥条件的方法是将试件放置在密闭室中(最低温度为15 °C,最大相对湿度为75%),经 过必要的时间达到水分平衡。达到平衡的条件是间隔24 h测量试件的质量,且两次测量的数值差不超 过试件总重的0. 1%。

如果加速养护不会改变材料组分的性能或试件的水分分布(因为这些改变会影响试件的耐火性 能),则可采用这种加速养护方法。高温养护的温度应低于材料的临界温度。

如果养护后不能达到规定的含水量,但吸收组分的强度已达到设计强度,试件也可进行耐火试验。

代表性的试样可代试件进行养护确定含水量。代表性试样的构件应具有与试件相似的厚度和受火 面,从而能够代表试件的水分损失。试件应养护至其含水量保持不变。

有关含水量的测定,相应构件的标准中可包含有附加的或可选择的规定。

7.5试件的确认

试验前,委托方应为试验室提供试验样品,其所有结构细节、图纸、主要组分及生产商和供应商列 表。在测试开始前,向试验室及时完整地提供以上资料将有助于试验室根据提供的资料信息对试件进 行一致性检验,并尽可能在试验开始之前处理好不一致的部分。为了确定组分的描述,特别是它的结 构,与试验试件保持一致,试验室可以检验组分的构成或是要求提供一个或多个附加的备用试件。

如在试验前无法检查确认试件结构所有方面的一致性,在试验后也无法获得足够的数据,而必须依 靠委托方所提供的信息时,应在试验报告中清楚地说明。试验室在试验报告中仍应全面正确地评定试 件的设计,并在试验报告中准确的记录试件的结构细节。试件检验的附加程序将在具体产品的试验方 法中规定。

8仪器使用

8. 1温度测量

8. 1. 1炉内热电偶

用于测量炉内温度的热电偶,应均布在试件附近以获得可靠的平均温度。每类构件应按试验方法 规定布置热电偶的数量和位置。

热电偶的位置不应受燃烧器火焰的直接冲击,并且距离炉内所有侧墙、底面和顶部不应小于 450 mmO

固定的方式要确保在耐火试验期间热电偶不移动。

试验开始时,炉内热电偶的数量3)应不少于试验方法中规定的最少数量。如果热电偶损坏,炉内 剩n~l个热电偶时,试验室不需釆取任何措施。如果试验时炉内热电偶的数量少于n-l,试验室应更 换热电偶,确保至少有n~l个热电偶在使用。

热电偶由于遭受跌落的碎片冲击及在连续使用中的损耗,仪器的敏感度会随着时间的推移有轻微 的降低。因此每次试验前应进行运行检查,确保仪器正常使用。如果仪器存在任何损坏、损耗或不正常 i云行的迹象,则不应再使用而应进行更换。

热电偶的固定不应嵌入或接触试件,除非测温端对位置有特殊要求。如果测温端的固定已嵌入或 接触试件,应通过建立相应的失效判定准则或是添加明确的附加信息将影响的结果降到最低。

8. 1.2背火面热电偶

背火面热电偶的类型应依照5. 5. 1. 2的规定,与试件的背火面相接触,以测量平均温升和最高 温升。

测量背火面平均温升的热电偶应布置在试件表面的中心位置,和平均每1/4区域的中心位置。有 波纹或筋状物的结构,可以在最厚和最薄的位置适当增加热电偶数量。热电偶的布置应距离热气流、结 台点、交叉点和贯通连接紧固件(如螺钉、销钉等),以及会被穿过试件的热烟气直接冲击的位置不应小 于 50 mmo

附加热电偶应贴在背火面可能出现高温的位置,用于测量最高温升。如果在任意直径150 mm圆 的区域内紧固件所占的总面积小于1%,热电偶不应贴在会产生较高温度类似螺钉、钉子或夹子等紧固 件上。热电偶不应贴在表面直径小于12 mm非贯通紧固件上,对于表面直径小于12 mm贯通紧固件, 可使用特殊的测量仪器测温。对于特定构件,其背火面热电偶位置有更多其他要求,将在相应构件的试 验方法中规定。

热电偶的隔热垫周围与试件表面应用耐高温胶完全粘结,并且在圆铜片与试件之间及圆铜片与隔 热垫之间不应有任何胶,也不应存在空隙,即使有,也十分细小。在无法使用胶粘结时,也可以使用别 针、螺钉或回形针,但是它们只能与隔热垫接触,而不能与铜片接触。

8. 1.3移动热电偶

在试验期间任何可疑的高温点均应使用符合5. 5. 1. 3要求的移动热电偶。如果在使用移动热电偶 20 S内,温度没有达到150 °C,则停止使用移动热电偶测温。若达到或超过150 °C,则继续测温作为判 定依据。使用移动热电偶测量时,应避开如螺钉、钉子或夹子等紧固件所在的位置,因为这些位置可能 出现明显的温差;作为额外增加的热电偶,还应避开背火面热电偶的安装位置。

8.1.4内部热电偶

在使用符合5. 5. 1.4要求的内部热电偶时,其位置不应影响试件的性能。包括敲击进入试件的钢 部件,热接点应采用适当的方法固定在相应的位置上。要尽可能避免热电偶丝的温度高于热接点温度。

注:无论什么条件下,热电偶的热电极应有大于等于50 mm与热端处于同一等温区内。

8. 1.5环境温度热电偶

测量环境温度的热电偶(或钳电阻)应安装在距离试件背火面(1.0 + 0. 5) m处,但不应受到来自试 件和/或试验炉热辐射的影响。

8.2压力测量

压力测量探头(见5. 5. 2)应安装在便于按6. 2规定的压力条件测量和监控炉内压力的位置,不应 位于受火焰气流直接冲击的位置或排烟管路上。该探头测量管在炉内和穿过炉墙的部分应保持水平, 这样炉内和炉外压力将处于相对相同的高度位置。如果使用是“T”形测量探头,“T”形支管应保持水平 方向。测量仪器输出炉压端的管道垂直截面应保持在室内环境温度。

8. 2. 1垂直构件试验炉的测量探头

一个探头应置于距离中性压力面土 500 mm范围内。另一个探头用于提供炉内垂直压力梯度的数 据信息,该测量探头应置于在炉内距离试件顶部土500 mm的范围内。

8.2.2水平构件试验炉的测量探头

两个压力测量探头安装在同一水平面上相对应的不同位置。一个用于测控炉内压力,另一个用于 对前一个压力测量探头进行校核。

8. 3变形測量

试件变形测量仪器用于测量耐火试验过程中的试件变形速率和变形总量,或试验后的变形总量。

8.4完整性观测

试件完整性的测量可釆用棉垫或缝隙探棒根据裂缝的位置和状态确定(在炉内负压区域发生的较 大缝隙不宜采用棉垫判定完整性,或是不宜使用如图5所示的框架装置),并应符合如下要求。

8.4. 1棉垫

棉垫置于图5所示框架内,在试验进行的过程中发现有可疑的部位时,安放在试件该位置表面并贴 近裂缝或窜出火焰的位置,持续30 s或直到棉垫点燃(定义为炽烧或燃烧)。棉垫的位置可稍做调整以 达到热气点燃棉垫的最佳效果。

如果裂缝附近的试件表面不规则,应注意确定在测量过程中棉垫框架的支承柄与棉垫和试件表面 保持一定的空间。

操作者可采用“筛选检验”来判定试件的完整性。所谓“筛选检验”是在可能丧失的位置选择短时间 使用棉垫,或是采用单一棉垫在这个区域附近移动。棉垫烧焦表明失效,但应使用未用过的棉垫按规定 的方法测定完整性。

在试件或试件局部无需满足隔热性的条件下,当试件背火面裂缝附近的温度超过300 °C时,不应使 用棉垫测定完整性,应使用缝隙探棒测量完整性。

8.4.2缝隙探棒

在使用缝隙探棒的位置,试件表面裂缝的尺寸大小应依据试件的明显变形速率间隔一定时间进行 测定。两种缝隙探棒轮流使用,且在使用时不应存在不适当的外力。

a) Φ 6 mm的缝隙探棒是否能够穿过试件进入炉内,并沿裂缝方向移动150 mm的长度;

b) 族25 mm的缝隙探棒是否能够穿过试件进入炉内。

在绘隙探棒移动路径上的细微阻挡,它们对热烟气穿过裂缝的流动过程产生极小甚至没有影响,可 不予考虑使用探棒(例如:穿过施工缝的小紧固件由于变形而产生绽隙)。

9 试验方法

9. 1约束应用

根据设计要求,将试件安装在刚性框架内从而得到相应的约束。这种方法在适当的条件下可应用 于隔墙和楼板。在这种情况下,试件边缘和框架之间的缝隙应用刚性材料填充。

约束也可用液压或其他加载系统提供。提供的约束力或力矩会限制膨胀、收缩或转动。这种情况 下,这些约束力或力矩数值是重要的数据信息,应在整个试验过程中间隔一定时间进行测量。

9.2荷载使用

对承载构件,试验荷载应在试验开始前至少15 min时加载,并且加载的速率不发生波动。对此产 生的相应变形应进行测量记录。如果在一定的试验荷载等级条件下,试件的组成材料发生明显的变形, 则在试验前应保持所加的荷载值恒定,直到变形稳定。根据要求,试验期间荷载值应保持恒定,并且当 试件发生变形时,加载系统应能够快速作岀响应保持荷载的恒定。

如果在加热终止后试件未坍塌,荷载应迅速卸载,除非需要监测试件的持续承载能力。对后一种情 况,在报告中应清楚描述该试件的冷却过程,是否是人为冷却、移出试验炉冷却或打开试验炉冷却。

9.3试验开始

试验开始前5 min内,应对所有热电偶的初始温度记录进行一次检查,并进行数据记录。同时应记 录试件的初始变形数据和试件初始条件。

试验时,记录试件内部初始平均温度值(如果存在)、试件背火面的初始平均温度值和环境温度值。

当试验炉内接近试件中心的热电偶记录到50 °C时,便可将其作为试验开始时间。同时,所有手动 和自动的观察测量系统都应开始工作,按照6.1规定的升温条件测量和控制试验炉炉温。

9.4测量和观测

从试验开始,应进行以下相关的测量和观测。

9.4. 1温度测量

对试验期间的固定热电偶(除移动热电偶外所有热电偶),以时间间隔不超过1 min测量并记录温 度值]次。 ---—-

移动热电偶应符合8. 1. 3的擊

9.4.2炉压测量

炉内压力应进行连续狎和泥录,或是在控制点时间间隔不超过5 min测量记录1次。

9. 4. 3变形测量

在试验过程中,尊砲分量应进行测量和记录。对承重试试N口载前和按要求进行加载 后,都应进行尺寸"4并花酎火试验过程中,间隔1 min测fH次形变.变丿松速率根据测量的变形值 进行计算。

小试件,在可能发生最大变Wit的位置测处(对简支亲*1件*⅛大变形通常发生在

E件,伸长〈试件高度増加)应表示为正值,收缩(试件高丿少)表示为负值。

应对分隔构件的完推性进行判定,并对以下各项进行观测祀录4

%垫被点燃的时间(按8. 4. 1规定的方法测量,棉垫发出炽:烧或开始燃烧),同时记 燃的位置(没有发出火光或燃烧的棉墊变焦现象可忽略不Fl') u :j

安8.4.2规定的方法渕懺,记录缝隙探棒能通过试件裂绽的时间,同时记录裂缝的

I试件背火面审出火焰和持续的时间,同时记录値出火焰的位S

/ /

件承栽能力丧失的时间。为维持其约束条件,力和/或力矩所发生的适当改

a) 对于水斗衩

跨度的中何

b) 对垂重

9.4.4完整性观浏

整个试验XfSM

a) 棉垫:弟瑜

录棉垫被点

b) 缝隙#呵

位置

C)窜火:应记冒

9.4.5加载和约束

对承重试件¥ 变应记录。

9.4.6 —般现象 -«

试验期间应对试存潍验现象进行观察,如果试件结构出现变出、务裂挤料熔化或软化、材料剥落 或烧焦等相关现象,应?衆报吿中。如果背火面冒出大量浓烟7的现象義记录在报告中。

9.5试验的终止 ʌs

试验有以下任意一个原因即醴止

a) 威胁人员安全或可能损海鞍冬

b) 达到选定的判定准则;

C)委托方提出要求。

在b)条件下试件丧失完整性和隔热性后,委托方提出要求时,试验可继续进行以获得附加数据。

10判定准则

10. 1 一般要求

本条款描述了对不同形式的建筑耐火构件在标准耐火试验条件下的性能判定准则。对特殊类型的 建筑耐火构件要在一般的性能判定准则基础上增加部分特殊条款,或是对原条款进行部分修改。

试件应满足的耐火性能,包括承重构件的稳定性和建筑分隔构件完整性和隔热性,其判定准则用时 间长短表示。如果试件所代表的建筑构件要同时达到以上几个性能,则应同时从几个方面进行判定。

10.2判定准则的细则

试件的耐火性能应从以下一个或多个方面进行性能判定。

建筑结构的某些构件,可能需要在相应标准中规定相应的性能判定准则。

10.2. 1承载能力

试件在耐火试验期间能够持续保持其承载能力的时间。判定试件承载能力的参数是变形量和变形 速率。试件变形在达到稳定阶段后将会发生相对快速的变形速率,因此依据变形速率的判定应在变形 量超过L/3O之后才可应用。

对GB/T 9978本部分的结论,试件超过以下任一判定准则限定时,均认为试件丧失承载能力。

a) 抗弯构件

T 2

极限弯曲变形量,D =而7两mm和

40Od

极限弯曲变形速率>⅜=Q Zhr.; mm∕min

式中:

L——试件的净跨度,单位为毫米(mm);

d--试件截面上抗压点与抗拉点之间的距离,单位为毫米(mm)。

b) 轴向承重构件

极限轴向压缩变形量9C=j~5 mm和

极限轴向压缩变形速率,ɪ = Fl⅛∩ mm/min

式中:

h——初始高度,单位为毫米(mm)。

10.2.2 完整性

试件在耐火试验期间能够持续保持耐火隔火性能的时间。试件发生以下任一限定情况均认为试件 丧失完整性:

a) 依据8. 4. 1进行试验,棉垫被点燃;

b) 依据8.4. 2的规定,缝隙探棒可以穿过;

C)背火面出现火焰并持续时间超过10 So

10.2.3隔热性

试件在耐火试验期间持续保持耐火隔热性能的时间。试件背火面温度温升发生超过以下任一限定 的情况均认为试件丧失隔热性。

a) 平均温度温升超过初始平均温度140 OC ;

b) 任一点位置的温度温升超过初始温度(包括移动热电偶)180 °C (初始温度应是试验开始时背 火面的初始平均温度)。

11试验的有效性

当试验装置、试验条件、试件准备、仪器使用、试验程序等条件均在GB/T 9978本部分规定的限制 条件之内时,试验结果有效。

当试验炉内温度、炉内压力和试验环境温度等试件受火条件超出第6章规定的偏差上限时,也可以 考虑试验结果的有效性。

12试验结果表示

12. 1耐火极限

试件的耐火极限是指满足相应耐火性能判定准则的时间。

12.2判定准则 12. 2. 1隔热性和完整性对应承载能力

如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。

12.2.2隔热性对应完整性

如果试件的“完整性"已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。

12.3提前终止试验

在相关的性能判定准则条件下,如果在试件丧失性能判定准则之前终止试验,则应陈述终止试验的 原因。在试验结果中应给出并确认试验箜Jk的时间。

12.4 结果表示

以下是举例说明承重分臂薜耐格验结果的衰以亶在袞貝亍隔热性和完整性不符合判定准 则的要求,并且在试件垮坳之缨臂要求终止试验。

例如:结果表示为“戒細28 min(委托方要求终止试跄)丄

软性

较髙导致不傩使用棉垫,此

试验报告[铲显西:位置描述以F内容。

“试验报告風提供试件的详细结构资料、试验条件及试存按GB/T 9978米部分 验所获得的试 时,则试验结果无效

试验报告4初

求的单独项目:

试验錢h

W定的方法进行试 「面存在较大偏差

验标准中规定要

和地址

委托方的名称和地址,试件和所有组成部件的产品名称和制造厂,如

关缺少该信息应进行

製定及判定方法有一定影响的信息,例如,,试件够水率及养护期信息;

⅛⅛哉M及其计算依据;

说明;三L

试件的WM⅛

相关性能

对试件耐火性能A

对承重构件试件任

使用的支承和约束斜成其选择的理由;

所有热电偶、变形測抵和反力測吊:仪器的安装位置信息和试對时从这些仪器上所测的数据制

成的曲线或图表;

试验期间试件发生现象的描述,井H依据第1()章的判定准则所确定试验的终止;

针带照片、使用材料的

i) 试件的耐火极限,表示见第12章的规定;

j) 对于非对称分隔构件,试件应进行正面和反面两个方向的耐火试验,取极小值确定结果的有效 性。除非能确定其薄弱面,只对该面进行耐火试验确定结果的有效性。

附录A

(资料性附录)

本部分章条编号与ISO 834-1: 1999章条编号对照

表A. 1给出了本部分章条编号与ISo 834-1:1999章条编号对照一览表。

表A. 1 本部分章条编号与ISO 834-1:1999章条编号对照

|

本部分章条编号 |

对应的国际标准章条编号 |

|

一 |

6. 7 |

|

附录A |

一 |

|

附录B |

一 |

|

注:表中的章条以外的本部分其他章条编号与ISO 834-1:1999其他章条编号均相同且内容相对应。 | |

附录B

(资料性附录)

本部分与ISO 834-1:1999技术性差异及其原因

表B. 1给出了本部分与ISO 834-1:1999的技术性差异及其原因的一览表。

表B. 1本部分与ISO 834-1:1999的技术性差异及其原因

|

本部分的 章条编号 |

技术性差异 |

原 因 |

|

1 |

删除了原标准中的“然后,以试件性能在此试验条件下满足 规定要求的持续时间为依据,用获得的试验数据对构件试件 分级。” |

以适应我国使用现状 |

|

2 |

引用我国标准GB/T 5907,代替引用ISO 13943«耐火试於 词汇表》 引用我国标准GB/T 16839. 1《热电偶 第1部分:分度表》, 代替引用IEC 60584-1:1995«热电偶 第1部分:分度表》 |

以适合我国国情 |

|

5. 2 |

修改了对炉内衬材料的要求 |

以适合我国的国情 |

|

5. 5. 1. 1 |

删除了 ISO 834-1: 1999中有关板式热电偶的规定,在 GB/T 9978 = 1999第5. 1. 3条的基础上进行了重新编写。重新 绘制图Io 镣铭/镣铝热电偶改为镣馅/镣硅______________ |

板式热电偶在国内没有生产与使 用,也无计量检定依据,以适合我国 国情和方便使用,删除了有关板式热 电偶的规定,改为国内常用的热电偶 |

|

5. 5. 1. 2 |

重新绘制图2 |

为了方便使用,将热电偶的热端焊 接在圆铜片的中心位置 |

|

5. 5. 1. 3 |

増加了“红外辐射测温仪”。 重新绘制图3 |

增加了可选择的测量仪器红外辐 射测温仪,方便实际使用。 为了方便使用,图3该为将热电偶 的热端焊接在圆铜片的中心位置 |

|

6. 1.2 |

参考GB/T 9978—1999相关部分的内容,对原语句进行了 重新编写,调整了个别语句的位置 |

更符合国内的语言习惯 |

|

6. 3 |

删除了 b)条中“应给出根据实际使用材料性能确定的荷载損 和根据典型材料性能确定的荷载量的关系气 删除了 C)条中“应提供使用的荷载量与依据试件的期望材料 性能和试件的典型材料性能所确定的荷载量的关系,或是通过 试验进行确定” |

两个“关系"的确定需要以大量的 试验为基础,以目前国内的实际情 况,无法确定以上两个“关系” |

|

6.4 |

对于支承末端和边界约束结合我国国情进行了更具体的 处理 |

增加可操作性 |

|

6. 5 |

删除了原文中对环境的要求,改为“试验炉应安装在具有足 够尺寸的试验室内,试验时记录试验起始的环境温度” |

原文中对环境条件的要求过于局 限,不适合国内的实际使用情况,因 此进行了重新编写 |

|

—— |

删除了原文中6. 7条“校准”的相关内容 |

按照标准规定的要求进行试验,其 本身就是一个校准的过程,不必赘述 |

|

8. 1.1 |

删除了 ISO 834-1:1999中有关板式热电偶的特殊规定。对 于可通用于普通热电偶的相关规定,将原文中的“板式热电偶” 一词改为“热电偶" |

~板式热电偶在国内没有生产与使 用,也无计量检定依据,以适合我国 国情和方便使用,删除了有关板式热 电偶 的规定,改为国内常用的热电偶 |

表B. 1 (续)

|

本部分的 章条编号 |

技术性差异 |

原 因 |

|

8. 1. 3 |

增加了“若达到或超过150 °C,则继续测温作为判定依据” |

补充内容,使其更加完整 |

|

8. 1. 5 |

比原文增加了一条“环境热电偶”的使用规定 |

补充内容,使其更加完整 |

|

8.4.1 |

增加了“使用缝隙探棒测量完整性” |

补充内容,使其更加完整 |

|

9. 3 |

删除了第2段“试验时,试件内部初始平均温度(如果存在) 和试件背火面的初始平均温度应在(20±10)OC范围内,应与环 境温度的偏差在5 °C范围以内(见6.5)”。增加了“试验时,记 录试件内部初始平均温度值(如果存在)、试件背火面的初始平 均温度值和环境温度值。在试验结束后,应用计算机根据初始 温度值对试验数据进行修正” |

因为在第6章第6. 5条中删除了对 环境条件的相关要求,在该条中删除 了与环境条件相关的内容。增补了 有关初始数据记录与数据修正的内 容,提高了试验的可操作性 |

参 考 文 献

:1] GB/T 14107—1993消防基本术语第二部分

[2] GB/T 16283—1996固定灭火系统基本术语

[3] ISO 13943:2000 Fire Safety一VOCabUIary

8。。ZlL∞Z66hλi0

中华人民共和国

国家标准

建筑构件耐火试验方法

第1部分:通用要求

GB/T 9978. 1—2008

-X-

中国标准出版社出版发行 北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码= 100045

网址 WWW. spc. net. Cn

电话= 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷 各地新华书店经销

关

开本880X 1230 1/16 印张1.5 字数39千字

2008年10月第一版 2008年10月第一次印刷

¾

书号:155066 • 1-33448 : _;

如有印装差错由本社发行中心调换 版权专有侵权必究

举报电话:(010)68533533