24116046

最新标准官方首发群:141160466

公路路线设计规范

DeSign SPeCifiCatiOn for HighWay AligIInIent

JTG D20—2017

主编单位:中交第一公路勘察设计研究院有限公司 批准部门:中华人民共和国交通运输部

实施日期:20財年Ol月01日

』関交通去蔵衫股份有限公司

S 本率所有文字、数据、图像、版式设计、插图等均受中华人民共和国宪法和著作权法?

j保护。未经人民交通出版社股份有限公司同意,任何单位、组织、个人不得以任何方式对: I本作品进行全部或局部的复制、转载、出版或变相出版。

I任何侵犯本书权益的行为,人民交通出版社股份有限公司将依法追究其法律责任。I I 有奖举报电话:(OIQ) 85285150

j 2017 年 IO 月 31 日 %

图书在版编目(CIP)数据

公路路线设计规范:JTG D20—20!7 /中交第一公

路勘察设计研究院有限公司主编.一北京:人民交通出

版社股份有限公司,2Q17∙ 12

ISBN 978-7-114-14301-4

I -①公…II -①中…Itt .①公路线形一线形设计一

设计规范一中国IV.①U412∙ 3-65

中国版本图书馆ClP数据核字(2017)第271493号

标准类型:中华人民共和国行业标准

标准名称:公路路线设计规范

标准编号:JTG D20-2(H7

主编单位;中交第一公路勘察设计研究院有限公司

责任编辑;吴有铭季沛

出版发行;人民交通出版社股份有限公司

地 址:(IOOOll)北京巾朝阳区安定门外外馆斜街3号 网 址:IlttP: //www. ccpress. com. Cn

销售电话:(0迨)59757973

总经销:人民交通出版社股份有限公司发行部

经 销:各地新华书店

印 刷:北京市密东印刷有限公司

开 本:880 X 1230 J/16

印 张:12. 75

字 数:278千

版 次:2017年12月第1版

印 次;2017年12月 第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-114-I430S-4

定 价:80. 00元

(有印刷、装订质虽问题的图书.由本公司负责调换)

AV

第38号

交通运输咅K关于发布

《公路路线设计规范》的公告

现发布《公路路线设高漬鱒∣⅛4麟漩⅛作为公路工程行业标 准,自2018年1月1日电施行,原《滤路线设计规范XJTG D20—2006) 同时废此 最筑标淮官方音发輕:141160466

《公路路线设计规范》(JTG D20—2017)的管理权和解释权归交通运 输部,日常解释和管理工作由主编单位中交第一公路勘察设计研究院有限 公司负责Q

请各有关单位注意在实践中总结经验,及时将发现的问题和修改建议 函告中交第一公路勘察设计研究院有限公司(地址:陕西省西安市科技二 路63号;邮编:710075),以便修订时研用。

中华人民共和国交通运输部

2017年9月28日

交通运输部办公厅

2017年10月9日印发

根据交通运输部厅公路字[2010] 312号《关于下达20i0年度公路工程标准制修 订项目计划的通知》要求,中交第一公路勘察设计研究院有限公司主持对《公路路线 设计规范》(JTG D20—2006)进行修订,交通运输部公路科学研究院、中交第二公路 勘察设计研究院有限公司、山西省交通规划勘察设计院、吉林省交通规划设计院参加。 修订工作得到了各省(自治区、直辖市)交通运输厅及相关单位的大力支持和配合。

本次修订依据《公路工程技术标准》(JTG BOl-2014),主要修订内容如下:

L依据《公路工程技术标准》(JTG BOl-2014)相关规定,对公路功能与分级、 设计车辆、服务水平、车辆折算系数等进行修订,突出功能在公路设计中的主导作用。

2. 对总体设计章节进行全面修订,突出总体设计全过程、全方位的引领作用。

3. 从安全角度出发,对连续长、陡下坡路段纵坡坡度与坡长提出相应技术指标, 并作出增进安全的相关规定O

4. 对公路平面、纵断面、横断面各章节内容进行系统梳理,修订圆曲线加宽、缓 和坡段设置、横断面形式与宽度等内容,提出双向十车道以上高速公路横断面设计 规定。

5. 进一步明确采用运行速度方法进行设计检验的要求,对交通安全性评价、公路 改扩建、应急救援等内容进行修订完善。

6. 根据全国公路项目设计与建设的实际需求,新增公路沿线设施贲节淳对与公路 路线设计紧密相关的收费站、服务区、停车区、客运汽车停靠站、U形转弯设施等主要 几何指标提出相关规定与设计要求O

7. 修订、完善公路与公路,公路与铁路、乡村道路、管线交叉相关技术指标及设 计要求。

修订后的规范分为13章,分别是总则,公路分级与等级选用,公路通行能力,总 体设计,选线,公路横断面,公路平面,公路纵断面,线形设计,公路与公路平面交 叉,公路与公路立体交叉,公路与铁路、乡村道路、管线交叉,公路沿线设施等。

请各有关单位在执行过程中,将发现的问题和意见,函告中交第一公路勘察设计研 究院有限公司(地址:西安市科技二路63号;邮编:710075;联系人:郭腾峰,电话: 029 -88322888 J E-mail: guotf(S)CCrOad. COnIt Cn),以便下次修订时参考◎

主编单位:中交第一公路勘察设计研究院有限公司 参编单位:交通运输部公路科学研究院

中交第二公路勘察设计研究院有限公司

山西省交通规划勘察设计院

吉林省交通规划设计院

主 编:汪双杰

主要参编人员:郭腾峰罗满良周荣贵霍明聂承凯王佐 吴明先廖朝华刘建莓冯自贤胡珊

3公路通行能力...............................................................*

6.5路拱坡度........*..............................*

6∙6公路建筑限界.................................................*

附件 《公路路线设计规范》(JTG D20—2017)条文说明

8公路纵断面..................................……-......................*

1.0.1为指导公路设计,合理确定公路功能、技术等级、建设规模、主要技术指标, 制定本规范。

1. 0. 2本规范适用于新建和改扩建公路设计C

1. 0. 3公路设计应按地区特点、交通特性、路网结构综合分析确定公路功能;应根 据公路功能,结合交通量、地形条件等选用技术等级和主要技术指标淳

1. 0.4各级公路均应进行总体设计.,总体设计应贯穿于公路建设项目从可行性研究 到施工图设计全过程的各个阶段,并粧盖公路建设项目的各相关专业◎

1.0.5公路设计应根据公路功能、使用任务及其在公路网中的作用,综合考虑铁路、 水路、航空、管道等多种运输方式,以及公路同城镇、农田规划的关系,贯彻综合交通 发展要求,合理论证并确定路线走向、走廊带。

1. O- 6路线方案应在所选定走廊带与主要控制点的基础上,进行布局和总体设计, 合理运用技术指标。应对可行的路线方案进行比选,确定设计方案◎当采用不同的设计 速度、技术指标或设计方案对运营安全' 工程造价、日然环境、社会经济效益等有明显 影响时,应进行同等深度的技术经济论证.

1.0.7路线线位应根据地形、地物条件,对工程地质、水文地质、气象条件、自然 灾害、筑路材料、生态环境、自然景观等进行充分调査,结合沿线区域气候特征研究选 定,并选择主要平、纵技术指标

1.0. 8路线设计必须贯彻执行加强环境保护和合理利用土地资源的基本国策,在确 定路基、路面、桥梁、隧道、交叉、交通工程及沿线设施等人工构造物的结构形式、布 设位置以及取弃土场、征用土地等设计中,应减少因修建公路给沿线生态环境带来的影 响,并结合绿化或采取相应工程措施,协调、改善人工构造物同沿线自然景观的配合, 提高公路环境质量。

1.0.9公路应按设计速度进行路线设计,采用运行速度进行检验,保持线形连续性; 应综合协调公路平面、纵断面和横断面三者间的关系,做到平面顺适、纵面均衡、横面 合理。

1.0.10高速公路、一级公路和二级干线公路应在设计时进行交通安全性评价,其他 公路有条件时也可进行交通安全性评价。

1.0. Ii公路采用分期修建方案时,必须遵循统筹规划、分期实施的原则进行总体设 计,应使前期工程在后期仍能充分利用,并为后期工程的修建留有余地和创造有利

条件。

L 0.13公路设计胸屜本规?i 规定。

24116046

应符合国涿檢行业现行有关标准的

2.1公路功能与分级

2.1.1公路按照交通功能分为 干线公路和次要干线公路,

2.1.2公路根据交通麝性

三级公路及四级公路等嵐个薮术等级

1髙速公路为⅜Bι 公路的设计交通量宜鑫1

2 一级公路为僖汽 一级公路的设计交i

3二级公路为着访 15 000辆小客车/日。

4三级公路为W 量宜为2 000 ~ 6 000

5四级公路为供; 公路设计交通量宜在2 辆小客车/日以下.

一级公路、二级公路、

通量宜为5 000 ~

和支线公路。干线公路分为主要 要集散公路。

分方向、S车道行驶、全部控制豊/1勺多车道公路。高速

00辆小客车

分方向、分车道行驶,可根据需要擋制勤入的多车道公路。

在15 000辆小客乍/日以上。

行驶的双■ Kiri

、非汽车交:通混•合行驶的双车道公跆、..丄级公路的设计交通

O 鬣 ff

、電E汽车交讪混合行驶的双车咿警道公路CI双车道四级 、客车/ Fi以下:『车道撅瀛设计交通燈宜在400

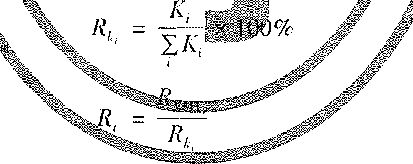

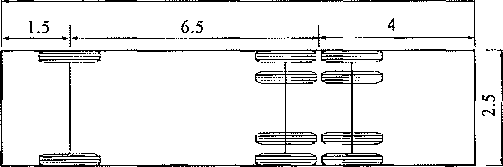

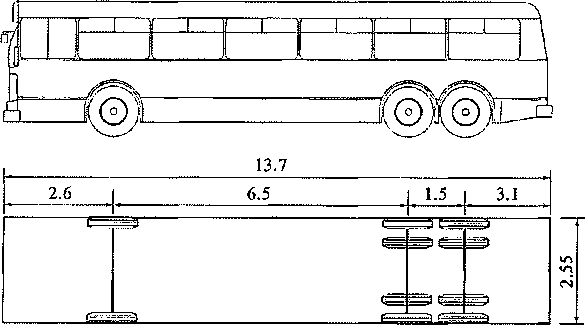

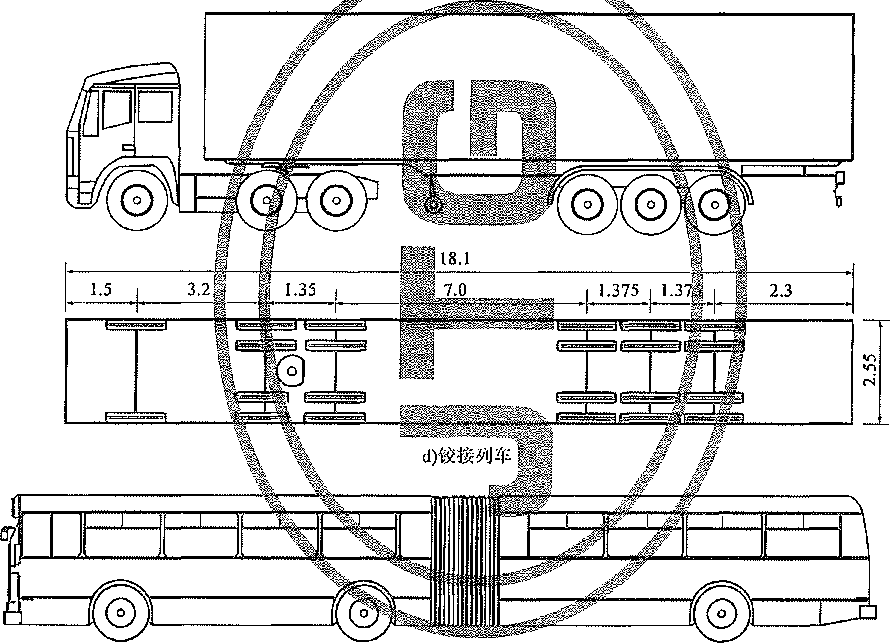

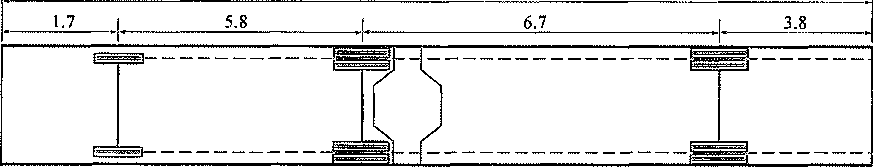

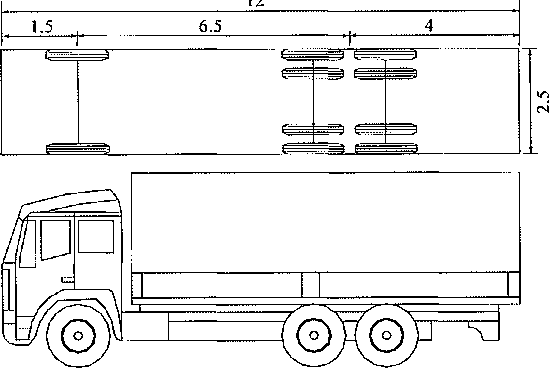

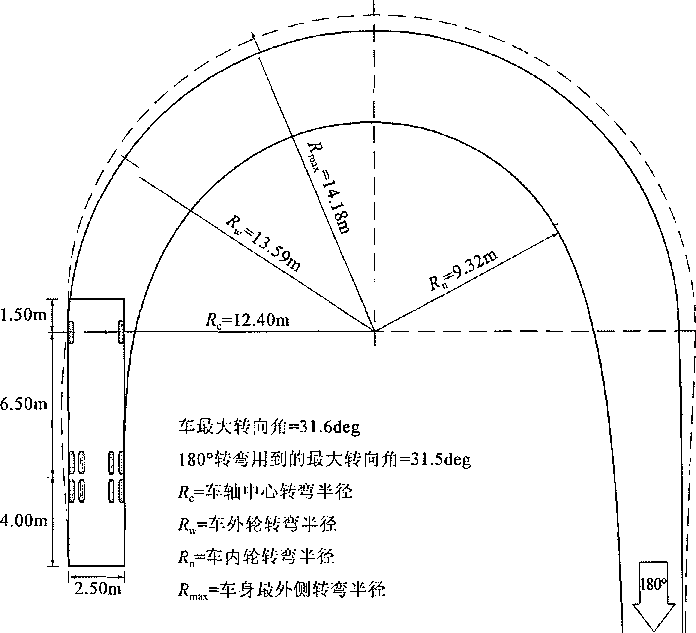

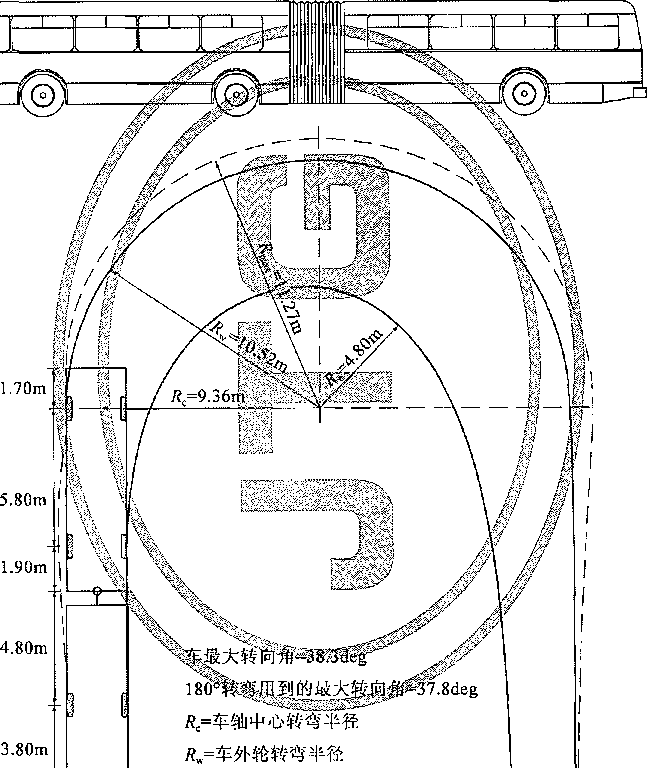

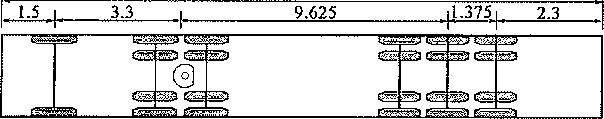

2.1.3公路路线与路线交叉几车辆应根据公路功能、车辆组成 等因素选用,其外廓尺寸如表2.1.3所示,并应符合下列规定:

1干线公路和主要集散公路应满足所有设计车辆的通行要求。

2次要集散公路应满足小客车、载重汽车和大型客车的通行要求。

3支线公路应满足小客车和大型客车的通行要求疗

4有特殊通行要求的公路,其设计车辆可论证确定。

表2.1.3设计车辆外廓尺寸

|

车辆类型 |

总长(m) |

总宽(m) |

总髙(ɪn) |

丽悬Cm) |

轴距(m) |

后悬(m) |

|

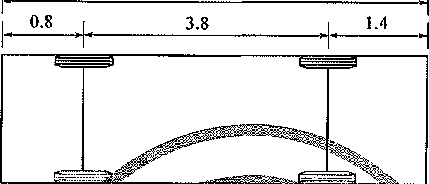

小客车 |

6 |

1.8 |

2 |

0.8 |

3.8 |

1.4 |

|

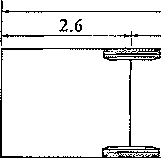

大型客车 |

13.7 |

2. 55 |

4 |

2.6 |

6.5 ÷ 1.5 |

3. I |

续表2. 1. 3

|

车辆类堡 |

总长(111) |

总宽(m) |

总咼(m) |

前悬(m) |

轴距(m) |

后悬(m) |

|

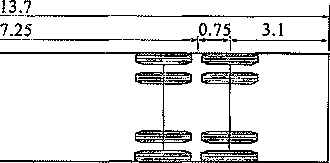

餃接客车 |

18 |

2.5 |

4 |

1.7 |

5. 8 +6.7 |

3.8 |

|

载谐汽车 |

12 |

2.5 |

4 |

1.5 |

6. 5 |

4 |

|

铉接列车 |

18. 1 |

2. 55 |

4 |

1. 5 |

3. 3 + Il |

2.3 |

注:铉接列车的轴距“3.3 + 11”中的“3. 3m”为第一轴至饺接点的距离.m"为铉接点至最后轴的距离

2.1.4各级公路的设计速度应符合表2. 1.4的规定。

表2.1.4设计速度

|

公路技术等级 |

高速公路 |

一级公路 |

二级公路 |

三级公路 |

四级公路 | ||||||

|

设计速度(km/h) |

120 |

100 |

80 |

100 |

80 |

60 |

80 I 60 |

40 |

30 |

30 |

20 |

2. 2公路技术等级与设计速度选用

2. 2.1公路设计交通量预测应符合下列规定:

1高速公路和一级公路设计交通量预测年限为20年;二级公路、三级公路设计交 通量预测年限为15年;四级公路可根据实际情况确定。

2设计交通量预测年限的起算年为该项目的计划通车年。

3设计交通量的预测应充分考虑走廊带范围内远期社会、经济的发展规划和综合 运输体系的影响O

2.2.2公路技术等级选用应在论证确定公路功能的基础上,结合项目所在地区的综 合运输体系、远景发展规划及设计交通量论证确定,并应遵循下列原则:

1主要干线公路作为公路网中结构层次最高的主通道,应选用高速公路。

2次要干线公路作为主要干线公路的补充,应选用二级及二级以上公路。

1) 设计交通量达到15 000辆小客车/日时,宜选用一级及一级以上公路。

2) 设计交通量达到IO(X)O辆小客车/日时,且沿线纵横向干扰较大,宜选用一级 公路。

3) 设计交通量低于1。。0。辆小客车/日时,可选用二级公路;当货车混入率较高 时,宜间隔设置超车车道,减小纵向干扰。

3主要集散公路连接干线公路与支线公路,宜选用一级公路、二级公路。

1) 设计交通量达到15 000辆小客车/日时,可选用一级公路。

2) 设计交通量在5 000 ~ 15 000辆小客车/日时,可选用二级公路;设计交通量达 到IOoOO辆小客车/日,且沿线纵横向干扰较大时,宜选用一级公路。

3) 设计交通量低于5 000辆小客车/日时,宜选用二级公路。

4次要集散公路服务于县乡区域交通,宜选用二级公路、三级公路。

1) 设计交通蠻达到5 OOO辆小客车/日时,宜选用二级公路。

2) 设计交通量低于5 000辆小客车/日时,宜选用三级公路C

5支线公路宜选用三级公路、四级公路。当设计交通量达到5 000辆小客车/日 时,宜选用二级公路O

6当既有公路不能满足功能需要时,应结合公路网发展规划,有计划地进行改建。

2.2.3设计速度的选用应根据公路功能与技术等级,结合地形、工程经济、预期运 行速度和沿线土地利用性质等因素综合论证确定,并应符合下列规定:

1高速公路设计速度不宜低于Iookn√h,受地形、地质等条件限制时,可选用 80 km/h o

2作为干线的一级公路,设计速度宜釆用IoOkm/h;受地形、地质等条件限制时, 可釆用80kn√hf作为集散的一级公路,设计速度宜采用80km∕h;受地形、地质等条件 限制时,可采ffl 60kn√h.

3高速公路和作为干线的一级公路的局部特殊困难路段,且因新建工程可能诱发 工程地质病害时,经论证,该局部路段的设计速度可釆用60km∕h,但长度不宜大于 15km,或仅限于相邻两互通式立体交叉之间的路段。

4作为干线的二级公路,设计速度宜采用80灿/h;受地形、地质等条件限制时, 可采用60km∕Ilo作为集散的二级公路,设计速度宜采用60kn√h;受地形、地质等条件 限制时,可采∏] 40km∕h.,

5三级公路设计速度宜釆40kn√h;受地形、地质等条件限制时,可采用 30 km/h o

6四级公路设计速度宜采用30km∕h ;受地形、地质等条件限制时.∏T釆用 20knvzho

2. 2. 4同一公路项目可分段选用不同的技术等级舟同一技术等级可分段选用不同的 设计速度,,不同技术等级、不同设计速度的设计路段之间应选择合理的衔接位置或地 点,过渡应顺适,衔接应协调◎

2. 2.5采用运行速度检验时,相邻路段运行速度之差应小于20km∕h,同一路段设计 速度与运行速度之差宜小于20km∕hc

2. 2. 6公路限制速度应根据设计速度、运行速度及路侧干扰与环境等因素综合论证 确定*

2.3控制出入

2.3.1高速公路应为全部控制出入的公路,只对所选定的被交公路、城市道路或高 速公路的服务设施提供出入连接;在同公路、城市道路、乡村道路、铁路、管线等相交 处必须设置立体交叉;必须设置隔离设施以防止行人、车辆、牲畜等进入。

2. 3. 2 一级公路控制岀入应符合下列规定:

1 一级公路作为次要干线公路时,应实施部分控制出入。

2 一级公路作为集散公路时,应实施接入管理,合理控制出人口的位置、数量和 形式。

2.3.3采用控制出入措施时,设置隔离设施应符合下列规定:

1下列位置隔离设施可釆匹乎多种形式:

1) 控制出入路段网

2) 互通式立体交站等设施的边界处;

3) _级公路设

4) 一级公路談麟\路段的,'K而交一义^自交繩公路方向延伸各150m;

5) 控制出入声更裕寺殊要新勺位

2车辆、可久、座畜等不易进入的路段可不设隔离翊M

3禁入栅出入口设十I:应符含.•卜列规定: 「:. ⅛:

1) 由于地#或糸造方面的原因:,禁入栅栏不必连续设也白鮮也点可作为禁入栅栏的

2) 由于维农、管理等方面的需要应在禁入栅栏的适株位置设置供人员进出的出

1控制出入白密威宜在能提供紧急此拔、消哆Z駢等条件的地点就地设置紧

3.1 一般规定

3.1.1公路设计应进行通行能 衡,并应符合下列规定:

1高速公路、一级公

收费站等设施必须进行:i

2二级公路、一

行能力和服务水平的

3二级集散公路■: 评价。

使服务水平保持协调均

勺踐観m诵式M体交义I紡瞼首:初合流区段、交织区及 爵能聶而服方:水十点井E评价,

杼流令路段和LWF线公滅的碧面交叉,应进行通

◎

;扱公路的平® Λ < < -τ⅛行通行能Λf ∩ ®务水平的分析与

3.1.2高速公路、陟馨路的•通行(.;;.: 分析评价Jl分歐向进行,二级公

路、三级公路应按双⅛¾m交通流进h.. '≡及二级以上公路n供您上坡路段,应单独 进行通行能力和服务水聾巾險析与评价 E

0定

<⅛. 3汽车代表车型分类

3.1. 3公路汽车代表 WW应符合表3. 1⅛

|

汽车代表车型 | |

|

小客伝 |

气嘅囈给住2忡:的苍跡瓯ILya的货车 |

|

中塑车 |

F......................................................................................................................................................................................... ⅛fz > 19网的宵农簡:H <载质呈W万的货车 |

|

大型车 |

7t<⅜t^h⅛20l 的货车 |

|

汽乍列乍 |

裁质hl->20t的货车 |

3. 1.4交通堂换算的标准车型应采用小客车,,非汽车交通的交通量换算应符合下列 规定:

1公路上行驶的拖拉机每辆折算为4辆小客车。

2被交支路车辆、路侧停车、畜力车、人力车、自行车等非机动车,街道化程度 等影响因素按路侧干扰因素计,路侧干扰等级应符合表3. 1.4的规定。

表3.1.4路侧干扰等级

|

路侧干扰等级 |

典型状况描述 | |

|

1 |

轻微干扰 |

公路条件符合标准、交通状况基本正常、各类路侧干扰因素很少 |

|

2 |

较轻干扰 |

公路设施两侧为农田、有少量自行车、行人出行或横穿公路 |

|

3 |

中等干扰 |

公路穿过村镇或路侧偶有停车,被交支路有少虽车辆出入 |

|

4 |

严重干扰 |

公路交通流中有较多的非机动车混合行驶 |

|

5 |

非常严重干扰 |

路侧设有集市、摊位,交通管理或交通秩序很差 |

3.2服务水平

3.2.1公路设计服务水平应根据公路功能、技术等级、地形条件等合理选用,并不 低于表3. 2.1的规定。承担集散功能的一级公路或路段,设计服务水平可降低一级。公 路长隧道及特长隧道路段、非机动车及行人密集路段、条件受限的互通式立体交叉匝 道、分合流及交织区段,设计服务水平也可降低一级。

表3. 2.1各级公路设计服务水平

|

公路技术等级 |

高速公路 ____ ∙⅛∙>⅜ |

i级公路 |

二级公路 |

三级公路 |

四级公路 |

|

服务水平 |

••• f IJ |

完整嚟T俺 |

四级 |

— |

3,2.2各级公路補麒⅝¾京草米!參矗拼磯。 2. 2-1 〜表 3. 2. 2-3 的 规定。

表3.2.2-1高速公路路段服务水平分级

|

服务水平 |

v/C值 |

设计速度(Wh) | ||

|

120 |

100 |

80 | ||

|

最大服务交通星 [pcιι∕ ( h . In)] |

最大服务交通虽 [PClι/ ( h ∙ In)] |

最大服务交通皐 [Pt∙u∕ (Ii ∙ In) 1 | ||

|

一 |

υ∕C≤0. 35 |

750 |

730 |

700 |

|

二 |

0. 35 C U/Cw 0∙55 |

1 200 |

I 150 |

! 100 |

|

O- 55 < ∙ι>∕C≤0. 75 |

1 650 |

I 600 |

1 500 | |

|

四 |

0. 75 < "∕CWO. 90 |

1 980 |

1 850 |

1 800 |

|

五 |

O- 90 <"<1.00 |

2 200 |

2 100 |

2 000 |

|

六 |

">1.00 |

0-2 200 |

0~2 100 |

0-2 000 |

注:”/C是在基准条件下,最大服务交通量与基准通行能力之比。基准通行能力是五级服务水平条件下对应的

最大服务交通量。

表3. 2.2-2 一级公路路段服务水平分级

|

服务水平 |

v/C值 |

设计速度(km/h) | ||

|

100 |

80 |

60 | ||

|

扱大服务交通虽 [pcιt∕ ( h ∙ In)] |

最大服务交通设 [ρcu∕ (h ∙ In) J |

輦大服务交通挝 [PCιι∕ ( h * In)] | ||

|

r∕C≤0. 3 |

600 |

550 |

480 | |

|

二 |

0. 3 < r∕C≤O. 5 |

I 000 |

900 |

800 |

|

二 |

0.5 <r∕C≤O. 7 |

1 400 |

1 250 |

1 100 |

|

四 |

0. 7<r∕C≤O.9 |

1 800 |

1 600 |

1 450 |

|

a. |

0.9<r∕C≤1.0 |

2 000 |

1 800 |

1 600 |

|

六 |

v/C >1.0 |

0-2000 |

0 ~ 1 800 |

0 ~ 1 600 |

表3. 2.2-3二级、三级公路路段服务水平分级

|

服务 水平 |

延误率 (%) |

设计速度(km/h) | ||||||||||

|

80 |

60 |

⅛40 | ||||||||||

|

速度 (km/h) |

r/C |

速度 (IWh) |

v/C |

v/C | ||||||||

|

禁止超乍区(O) |

禁止屈乍区(%) |

禁止超车区(%) | ||||||||||

|

<30 |

30-70 |

⅛70 |

<30 |

30-70 |

⅛70 |

<30 |

30-70 |

⅛70 | ||||

|

一 |

W 35 |

⅛76 |

0. 15 |

0. 13 |

0. 12 |

⅛58 |

0. 15 |

0. J3 |

0. 11 |

0. 14 |

0. 12 |

0. IO |

|

二 |

≤50 |

⅛72 |

0.27 |

0. 24 |

0. 22 |

⅛56 |

0. 26 |

0. 22 |

0. 20 |

0. 25 |

0. 19 |

0. 15 |

|

•二 |

W 65 |

⅛67 |

0.40 |

0. 34 |

0. 31 |

0.38 |

0. 32 |

0. 28 |

0.37 |

0. 25 |

0. 20 | |

|

Pn |

W 80 |

0. 64 |

0.60 |

0. 57 |

* |

0. 5§ |

0. 48 |

0.43 |

(I 54 |

0. 42 |

0. 35 | |

|

Ii |

≤90 |

⅛48 |

1.00 |

1.00 |

LOO |

⅛40 |

1.00 |

L(X) |

1.00 |

LOo |

Loo |

1.00 |

|

六 |

>90 |

<48 |

— |

— |

<40 |

— |

— |

—- |

— |

— | ||

注:延误率为乍:头时跑小F戒等于公的乍辆数占总交通弛的臼分比

3.3设计小时交通暈

3. 3.1公路设计小时交通址宜采用年第30位小时交通坦,也可根据当地公路小肘交 通域的变化特征,采用年第20 ~40位小时之间最为经济合理时位的交通量心

3. 3.2髙速公路、•级公路的设计小时交通童(DDHV)应按式(3. 3. 2)计算:

DDHV = AADT ×D ×K (3.3.2)

式中:DDHV——单向设计小时交通量(veh/h);

AADT——预测年度的年平均日交通量(Veh/d);

D——方向不均匀系数(%),宜取50% -60%,也可根据当地交通量观测 资料确定;

K——设计小时交通量系数(%),为选定时位的小时交通量与年平均日交 通量的比值。

3. 3.3二级公路、三级公路设计小时交通量(DHV)应按式(3. 3. 3)计算:

DHV = AADT X K (3. 3. 3)

式中:DHV--设计小时交通量(Veh/h);

AADT——预测年度的年平均日交通量(veh∕d);

K—■设计时交通量系数(%),为选定时位的小时交通量与年平均日交通 量的比值。

3.3.4新建公路的设计小嗦通

等条件相似的公路观测数腳冃定 的设计小时交通量系数

中爾

⅛. :r. ɪ

世乏观测数据地区

、交通量、地区气候、地形

3.3.4取值。改扩建公路

:有公路的杪测数掘综合禳

5.3.4 ⅛⅛⅛⅛<∏小袖交通量蘿

两南

西北

地区

.部、冀、 存、蒙

辽、吉、⅛

.上"浙、

,完、闽、

赣、鲁

豫、湘、1 粤•、桂、J

此滇、黔、 胃藏、渝

陕、甘、青、 宁、新

近郊

城间

髙速公路(%) •「

级公路(%)

二级公路、 三级公路(%)

高速公路(%。

缘公路(%)

二级公路、

三级公路(%)

::8. 0

8.5

9.0

9. 5

P. 5

Ii 5

15.5

l:i. U

10. 0

10.0

10.5

11.0

:'■<)

B. 0

13. 5

13. 5

13.0

13. 5

15.0

17项

'__

""H,

i4. 5

15. 0

17.0

17. 5

3.4高速公路、一级公路路段的设计通行能力

3. 4.1高速公路、一级公路一条车道设计服务水平下的最大服务交通量应符合表

3.4. 1-1和表3.4. 1-2的规定。

表3.4.1-1高速公路一条车道设计服务水平下的最大服务交通量

|

设计速度(km/h) |

120 |

100 |

80 |

|

二级服务水平的最大服务交通⅛ [ pcu∕ ( h ∙ In) J |

1 200 |

I 150 |

1 100 |

|

三级服务水平的最大服务交通扯[pcu∕ (h - in)] |

1 650 |

1 600 |

1 500 |

表3.4.1-2 -级公路一条车道设计服务水平下的鬣大服务交通量:

|

设计速度(km/h) |

100 |

80 |

ω |

|

三级服务水平的最大服务交通量Cpeu/ (h-ɪn)] |

1 4∞ |

1 250 |

1 IOO |

|

四级服务水平的鍛大服务交通攪[pen/ (h* In)] |

1 SQO |

I 600 |

1450 |

3. 4.2高速公路、一级公路路段的设计通行能力应按式(3. 4. 2-1)计算:

G= MSFi ×fhv ×fp ×ff

(3. 4. 2-1)

式中:C(I——设计通行能力[veh∕ (h -In)];

MSFI

fπv——交通组成修正系

设计服务水平下的最大

pcu∕ ( Ii * In) J ;

ɪ

式(3.4. 2-2)

Pt——车型i

f/一路侧干読

表3. 1.4确

(3. 4. 2-2)

仙 ^ l÷∑p

占总交相牡的门介!七;

正系数,M,速公路W 1.0, 一纺公眄路侧干扰等级可按 ,路侧干拙警矿25按表3.4.2J选用;

Ei——车型"的车辆折算系数,爭羨3.4. 2-2选取;

fp——驾驶人总体特征修正系玫…通过调資确定,通常在0. 05 ~L (X)之间。 !

表3.4. 均如十抗修正系数

|

路侧干扰等级 |

I |

.,, I 3 |

5 | |

|

修正系数 |

°-?8 |

().t)5 I 0.90 |

0. ;5 |

0.80 |

|

_____________圣土麗2-2 高送公逐、_剥女辎翌段车辆迓口系"! | ||||

|

汽车代表车型 |

设,诚 | |||

|

L 硕_____ |

≤S0 | |||

|

中型车 |

ΓZΞZΓT^ |

竇WL 5 |

2.0 | |

|

8∞ ~ I20tf‰⅛ |

N. O ......... |

蒙笋 2.5 |

XO | |

|

1 20) - 1 6(X) |

3.0 |

4,0 | ||

|

>16(X) |

1.5 |

2.0 |

2,5 | |

|

大璽车 |

≤8(X) |

2.0 |

2.5 |

3.0 |

|

8(X) ~ 1 2(X) |

3.5 |

4.0 |

5.0 | |

|

1 2(X) ~ I «X) |

4.5 |

5. O |

6,0 | |

|

>1 6∞ |

2.5 |

3.0 |

4.0 | |

|

汽车列车 |

≤g(M) |

3.0 |

4.0 |

5.0 |

|

800 ~ 1 2(X) |

4.5 |

5.0 |

7.0 | |

|

1200 ~ i ωo |

6.0 |

7.0 |

9.0 | |

|

>1 600 |

3.5 |

4.5 |

6.0 | |

|

______ ɪ ɪ I..... | ||||

3.5互通式立体交叉的通行能力

3.5.1互通式立体交叉匝道、分合流区和交织区的通行能力应分别计算确定。

3. 5.2互通式立体交叉设置收费站时,其匝道通行能力应根据该收费站的通行 能力确定;不设收费站时,应根据匝道与被交公路连接处的平面交叉的通行能力 确定。

3.5.3互通式立体交叉分合流区的通行能力应根据设计速度、主线外侧两车道流量、 匝道流量、变速车道长度等因素确定。

3.5.4互通式立体交叉交织区的通行能力应根据设计速度、车道数、交织区构型、 交织流量比和交织段长度等因素确定。

3.6二级公路、三级公路通行能力

3.6.1二级公路、三级公路设计服务水平下的最大服务交通量应按表3. 6. 1选用。

表3.6.1二级公路、三级公路设计服务水平下的最大服务交通量

|

公路技术等级 |

设计速度 (km/h) |

基准通行能力 (PcU/h) |

不准超车区比例 (%) |

v/C |

设计服务水平下的 最大服务交通蛍 (PCU/h) |

|

二级公路 |

80 |

2 800 |

<30 |

0. 64 |

1 800 |

|

60 |

1 400 |

30 ~ 70 |

0. 48 |

650 | |

|

40 |

1 300 |

>70 |

0. 35 |

450 | |

|

三级公路 |

40 |

I 300 |

<30 |

0. 54 |

700 |

|

30 |

1 200 |

>70 |

0. 35 |

400 |

注:表内未列出的二级、三级公路其他不准超车区比例的情况,设计服务水平下的扱大服务交通虽应按 表3. 2. 2-3选取v/C计算确定。

3. 6.2二级公路、三级公路的设计通行能力应按式(3.6,2)计算: !

' Cti = MSFi ×flιv ×f(I ×Λ ×ff (3.6.2)

式中:ClI——设计通行能力(Veh/h);

MS儿——设计服务水平下的最大服务交通量(PCU/h);

7^——交通组成修正系数,按式(3. 4.2-2)计算,式中车辆折算系数&.按

表3. 6. 2-1取值;

表3. 6. 2-1双车道公路路段内的车辆折算系数

|

汽车代表车型 |

交≡S (vel√h) |

设计速度(km/h) | ||

|

80 |

60 |

40 | ||

|

中型车 |

≤400 |

2.0 |

2.0 |

2.5 |

|

400 ~900 |

2.0 |

2.5 |

3.0 | |

|

900 ~ I 400 |

2.0 |

2.5 |

3.0 | |

|

ml 400 |

2.0 |

2.0 |

2.5 | |

|

大型车 |

<400 |

2.5 |

2.5 |

3.0 |

|

400-900 |

2.5 |

3.0 |

4.0 | |

|

900 ~ ɪ 400 |

3.5 |

5 |

7.0 | |

|

M1 400 |

2.5 |

3.5 |

3.5 | |

|

汽车列车 |

≤400 |

2.5 |

2.5 |

3.0 |

|

400 ~ 900 |

3.0 |

3.5 |

5.0 | |

|

900 ~ 1 400 |

4.0 |

5.0 |

6.0 | |

|

400 |

3.5 |

4.5 |

5.5 | |

f,∣--方向分布修正系数,按表3. 6. 2-2取值;

|

方向分布(%) |

50/50 |

55/45 |

60/40 |

65/35 |

70/30 | |

|

修正系数 |

5048IS |

0.88 | ||||

A——车道宽度、路肩宽度修正系数,按表3.6. 2-3取值;

表3.6.2-3 车道宽度、路肩宽度修正系数

|

车道宽度(m) |

3.0 |

3. 25 |

3.5 |

3. 75 | |||

|

路府宽度(m) |

0 |

0.5 |

1,0 |

1.5 |

2 5 |

3.5 |

>4.5 |

|

修正系数 |

0.52 |

0, 56 |

0. 84 |

1.00 |

1. 16 |

1.32 |

L 48 |

E——路侧干扰修正系数,按表3.6.2-4取值,路侧干扰等级可按表3.1.4 确定。

表3.6.2-4 路侧干扰修正系数

|

路侧干扰等级 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5__________ |

|

修正系数 |

0. 95 |

0. 85 |

0. 75 |

0.65 |

0.55 |

4.1 —般规定

4. Ll总体设计应论证确定公路功育修二技术标准、建设规模及建设方案CJ

4.1.2总体设计应统一切蹄礫』塞「轿*隧道丫濺线交叉、交通工程与沿线 设施等各专业内、外部的多系,.顶羸相关设计界面和淳氐,*之成为完整的系统工程, 符合安全、环保、可持號矣夢南总体H认..-

t t ■ B M ⅜ ⅜

4.1. 3总体设计悠*亜内容应根据介路建设小!目特点、秦件奇技术等级有所差异, 应根据项目设计阶段⅞F同而有所侧重\二——,

,卩 !:■■■ W H

4.2公路功能与技系标;雇

. H U ^ :

B || ⅛⅜⅜ … 豊 Λ

4.2.1应根据国蒙和簸区路网结函拗划、地区特点、交赣特T#和建设目标等综合 分析公路在公路网中⅛⅛⅛和作用,论证确定公路功能。

W W //

4.2.2应根据公路折能,¾⅛交通量及建设糸件综合擊正顿^公路的技术等级。同 一公路项目可根据功能和安通富変化,论证分歧术用砂為跃等级。

4.2.3应根据公路功能、交箍纟I成「车型论例',如歩後计车辆。

4.2.4高速公路和一级公路应根据公路功能、设计交通量,确定公路基本路段的车 道数,车道数增加时应按双数增加。

4. 2.5各级公路可根据项目沿线地形、地质与自然条件变化,分段选用设计速度, 并应符合下列规定:

1同一设计速度的路段长度不宜过短,同一公路中不同设计速度的变化不应频繁。

2不同技术等级、不同设计速度路段相互衔接的位置或地点,应选择在大型构造 物、互通式立体交叉、平面交叉、沿线主要村镇节点的前后,或路侧环境条件明显变 化处。

4.2.6应根据路段设计速度、沿线地形、地质、环境和交通需求等因素,合理确定 路线平纵面、视距、超高、加宽等主要控制指标。

4. 2.7应根据公路技术等级、设计交通量、沿线环境和横断面各组成部分的功能, 综合确定公路路基横断面组成及宽度Cl

4.2.8改扩建公路应釆用改扩建后的公路技术标准和指标,对于利用原有公路的路 段,因提高设计速度可能诱发工程地质病害、增加工程造价或对环境保护、文物有不利 影响时,经论证该局部路段可维持原设计速度和指标,其长度高速公路不宜大于15km, 一级、二级公路不宜大于Wkm,但不应

4.3建设规模与建设方案

4. 3.1应根据公路网规蝦和礬路功能•〔棕S忠船线走质殲范围的铁路、水路、航 空、管道等综合交通运输俸系劇布局⅛⅛u-J∣, ⅛!1I;

资源升发利用状况等,而

与服务设施配置等,确憲建

规模

4. 3.2应根据项冃∣f∣≡] 资金筹措情况等相关因素 列要求:

1必须在综合分析 应使前期工程在后期仍能

2在论证釆用分期建擾、方費时,除夸虑交通

矿企业白蹶状蜀发展规划,自然

适、管理

建设规模「"卩糸件、交≡Sgt展需求和项目 证确定项I旨两就-顷〃火.「采用分期修羸乏我时,应符合下

充分考虑整个施工期内,⅜½i*⅛周边环境、

⅛h*和分期实施谱划岁分期修建的项目

I-展需龙罰网技资金条件外,还应 心尚洋众Sl痼出斎 交.通组织、安全等

的影响◎

3髙速公路根据路网规划、交邈装等因素丁可采~ 分段或按工程项目分期修 建的方式CS髙速公路整体式路基路段,味得Wl⅛⅜ff⅛i隔的建设方式;髙速公路和一级 公路分离式路基路段经论证可采用分期分幅的建设方式,先期建成的一幅按双向交通通 行时,应按二级公路通车条件进行管理,且限制速度不应超过80kn√ho

4. 3. 3公路路基横断面形式应符合下列规定:

1髙速公路和一级公路应根据沿线地形、地质等条件,选用整体式路基断面形式 或分离式路基断面形式。必要时,应对采用整体式与分离式路基、高低路堤、半桥半隧 等路线方案进行比选论证。

2在戈壁、沙漠和草原等地区,高速公路和一级公路宜选择宽中央分隔带、低路 基、缓边坡、宽浅边沟等形式。

3二级公路、二级公路和四级公路应选择整体式路基断面形式。

4 一级公路、二级公路应根据功能、混合交通量及其交通组成论证设置慢车道的 条件,并确定其设置方式、横断面形式与宽度。

5公路不同断面形式及宽度变化应设置必要的过渡段,其位置宜选择在城镇、交 叉等节点。

6公路路基横断面布置应满足交通工程和安全设施等设置的需求。

4.3.4公路与邻近铁路、管线的相互布置关系,应在调查掌握铁路及各类管线设施 的走向、位置的基础上合理确定,并应符合下列要求:

1应合理减少公路与铁路、管线等的交叉次数。必须交叉时,应论证确定交叉位 置和方式,采用较大的交叉角度,同时确保铁路、管线及其附属设施不得侵入公路建筑 限界、不得影响公路视距。

2当公路与铁路和管线设施平行相邻时,应保持必要的距离,且保证铁路、管线 及其附属设施不得进入公路两侧建筑控制区范围。

4. 3.5公路项目与沿线相关公路的交叉方式,应根据公路功能、等级及交通组织方 式综合确定,并应符合下列要求:

1承担干线功能的公路,应充分结合既有路网条件,通过合并、分流、设置辅道 等措施,减少各类交叉数量、加大交叉间距,提高公路通行的效率和安全性。

2高速公路与其他等级公路交叉时,必须采用立体交叉方式。应视交通流转换需 求论证釆用互通式立休交叉或分离式立体交叉。

3 一级公路与其他一级及一级以下公路交叉时,应根据其所承担的主要功能确定 交叉方式。承担干线功能时,与交通最大的公路相交宜采用立体交叉方式;承担集散功 能时,应控制平而交叉间距,减少平面交叉的数量。

4二级、三级、四级公路与其他二级及二级以下公路交叉时,可采用平面交叉方式。

5 一级及一级以下公路穿越或靠近城馈路段,应根据沿线实际情况考虑设置必要 的隔离设施。

4. 3.6交通工程及沿线设施应与主体工程同步设计,并应根据公路功能及等级、交 通组织方式及安全与运营管理等需要,合理确定公路收费站场、服务区、停车区等管理 和服务设施的位置、形式、间距和配置规模。必要时,可根据交通量等发展需求,论证 采用一次规划、分期建设的方案。

4.3.7路线方案应由面到带、由带到线考虑各类影响因素,通过综合论证确定,并 应符合下列要求:

1应查明沿线地质、水文情况,重大自然灾害、地质病害的分布、范围、状态及 其对工程的影响程度。对路线方案选择有重大影响的地质灾害,应进行综合评估,并对

]6 —

绕避、穿越及处治方案进行比选论证。

2应研究特大桥、特长隧道等布置方案对路线走廊带及线位布局的影响,并进行 方案比选论证。一般桥梁和隧道,其布设宜服从路线总体走向和几何线形设计等要求。

3对于公路路基高填深挖的路段,应进行高填路基与桥梁、深挖路堑与隧道方案 的综合比选论证Q

4. 3. 8改扩建公路应遵循利用与改造相結合的原则,应在原有公路交通安全性评价, 以及原有路基、桥梁、隧道检测与评价的基础上,综合论证对既有路线和构造物等的利 用原则和利用方案,合理、充分地利用原有工程,并应符合下列要求:

1对于改扩建期间维持交通的项目,应基于相关路网条件,分析提出项目建设期 间交通流组织与疏导方案,最大限度减少项目施工对既有交通出行的影响,保证交通安 全.高速公路改扩建项目维持通车路段,服务水平可降低一级,设计速度不宜低于 60km∕ho

2沙漠、戈壁、草原等小交通量地区的髙速公路分离式断面路段利用现有二级公 路改建为一幅时,其设计洪水频率可维持原标准不变,并应根据需要设置区域交通出行 的辅道G

3公路改扩建项目应充嵩曾莞蠶鬧甲瞥星建设资源‘

4. 4.1应坚持保护优先、以防为主、以治为辅、综合治理的原则,严格执行丁程建 设项目环境影响评价、水七保持方案编制和环境保护u≡H时”制度,在总体设计中 落实环境保护相关措施和意见,结合项目实际协调好公路建设与环境的关系,减少对环 境的不利影响。

4.4.2应加强路线走廊带、路线方案的综合比选,将土地压占、矿产压覆等资源占 用和高边坡开挖、压占河道等环境影响作为方案选择的重要指标,优先选择资源占用 少、环境影响小的方案。

4. 4.3应合理设置取土场,路侧取土不宜距离路基过近,取土场避免直接开挖路侧 山坡坡体。当路基、隧道弃方或弃渣址大时,应结合项目施工组织设计最大限度利用弃 方和弃渣;难以利用时,应合理设置弃土、弃渣场地,做好专项设计,保证其稳定,防 止水土流失◎

4.4.4应加强对路域施工范围及取弃土场地的表土收集与利用,做好对取弃土场、 施工便道等临时用地的植被保护与恢复。

4.4.5应加强服务区、停车区等公路附属设施生产、生活污水处理能力,釆用先进 工艺,保证污水达标回用或集中收集存放,达到水资源循环利用;在公路运营、管理与 服务设施设计中,应合理利用风能、太阳能、地热能等可再生能源。

4. 4.6应加强对钢材、复合材料等的循环利用;推进粉煤灰、建筑废料等在公路路 基填筑及混凝土浇筑中的综合利用;倡导对沥青、水泥混凝土路面及结构物拆除构件等 的再生利用。

4. 5设计检验与安全评价

4.5.1公路设计应运、几何指标和线形组合设计进行 分析检验,检验运行速`

4.5.2高速公旳,[峻路和:紋」•:%..公路应在前(毎行交通安全性评价,其他 公路在有条件时也并通祥交通安4.:性怦*应眼据交通*谜评价结论,对线形设计、 几何指标取用等晰屜优化,対龙迎女仝汲施及管理峋痛•检查完善,并应符合下 列要求: :, '、•••.. ...•

1对连续«1坡路段的上玻方向,应重点依据交通j⅛√⅛型组成和运行速度变 化,分析评价其[t⅛⅛各段的通行能∙gi服务水平,提出交通I且鼎管理措施方案,必要 时论证增设爬坡*浦]

2对连续飛華路段的下M Jf向,应重点依据交通讪./车型组成和主要货车车 型的综合性能条有\, 析评价车辆咗绽下坡的交通安全性IJ^gL完善和加强路段交通工 程和路侧安全设扇覊H路段交攝旧厝沏上速度控制麻谯,必要时论证增设避险 车道。

3对路侧临水、噸Wa方等路段,、设计速度和交通量等因 金釁磊麗囂事罅*安全册"必蛔应提出

5. 0.1选线应包括确定路线基本走向、路线走廊带、路线方案至选定线位的全过程。

5. 0.2路线走向及主要控制 1路线起、终点,必须

蝴区経笔矿企业、综合交通枢纽,以及

特定的特大桥、特长隧道'淌位如"而为路线基才盞觌的剜礼点•

2特大桥、大桥、笋k境、传的血通式立幕交當 铁路交叉等的位置,应 为路线走向控制点,碘M服从路德里彳∙ d2i∏i

3中、小桥涵,郭、贏隧道,IW M构跳的位置⅛f⅛线走向.

5. 0.3不同的设计时

,选线T扉内祎应各何侧重,后一阶段应复查并优化前一阶

段的路线方案,使]∣,^∙⅛i位更臻完汇'

5. 0.4公路选线|己連盾下列原则:∙

1确定路线走虑走廊瀛J各种运输体系及不同修次#网间的分工与配合, 按照其功能统筹规戈羸电期结合"'一"''亠二.

2必须由面到嘅J⅜*列线,荏顽几':地忑、地质水或、仅候气象、師境敏感区 等调查与勘察的基础」枭证‘爲须定路线方案!国,起、厲ð剛殳内有多个可行路线方 案时,应对各设计方案.蓮标夠溪也选。

3应考虑同农田与水鵜聾设:甬建零等规划的配合。

4应充分利用建设用地'膈保护哀而≡⅜勇®希,生态环境,并同当地景观相 协调O —

5应尽可能避让不可移动文物、水源地和自然保护区CI

6应保持与易燃、易爆等危险源及污染源间的安全距离。

7公路改扩建工程应注重节约资源,坚持利用与改扩建相结合的原则,合理、充 分利用原有工程。

5. 0.5公路选线应符合下列要求:

1对路线所经区域、走廊带及其沿线的工程地质和水文地质应进行深入调査、勘 察,查清其对公路工程的影响程度。遇有不良工程地质的地段应视其对路线的影响程 度,分别对绕、避、穿等方案进行比选论证。

2调查沿线各类敏感点及矿产资源,并研究其对路线方案的影响,合理选择线位。

3高速公路和一级公路与沿线主要交通源衔接,应利用区域路网或新建连接道路G

4二级公路、三级公路在遵循项目总体功能和走向的基础上,应尽量避免穿越 城镇。

5应协调桥梁、隧道、互通式立体交叉、服务区等构造物的位置和高程等关系。

6应综合考虑与相关公路、铁路、输电线路、油气管道等的平行或交叉关系,合 理利用走廊带资源,节约占地。

7平原区选线宜采用较高的技术指标,尽量避免釆用长直线或小偏角平曲线。

8山岭区选线应充分利用地形条件,合理确定域口位置,应尽量避免高填深挖等 现象。

9沿河(溪)线选线时,应根据设计洪水位,结合地形、地质合理确定线位高 程,必要时应对桥梁与路基方案进行比选论证。

5. 0.6公路选线可釆用纸上定线或现场定线的方法,应符合下列规定:

1高速公路、一级公路采用纸上定线时,必须现场核定。

2二级公路、二级公路、四级公路可采用现场定线;有条件或地形条件受限制时, 可釆用纸上定线或纸上移线并现场核定的方法。

5. 0.7公路选线应在广泛搜集与路线方案有关的规划、计划、统计资料,相关部门 的各种地形图、地质、气象等资料的基础上,深入调查、勘察,并运用遥感、航测、卫 星定位、数字技术等技术,确保其勘察工作的广度、深度和质量,不应遗漏有价值的路 线方案。

6* 1 —般规定

6.1.1公路路基标准横断面组成应符合下列规定:

1髙速公路、一级公路的路基标准横断面分为整体式和分离式两类◎整体式路基 的标准横断面应由车道、中间带(中央分隔带、左侧路缘带)、路肩(右侧硬路肩、土 路肩)等部分组成.分离式路基的标准横断面应由车道、路肩(右侧硬路肩、左侧硬 路肩、土路肩)等部分组成0

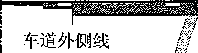

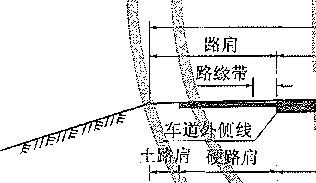

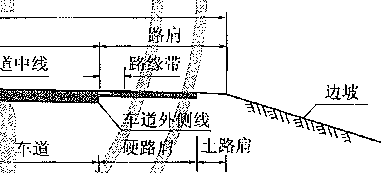

2二级公路路墓的标准横断面应由车道、路肩(硬路肩、土路肩)等部分组成

3三级公路、四级公路路基的标准横断面应由车道、路肩等部分组成。

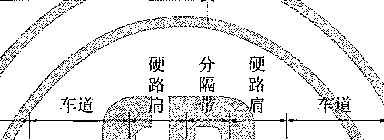

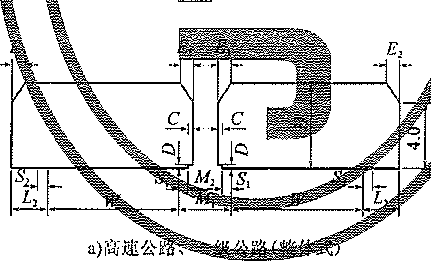

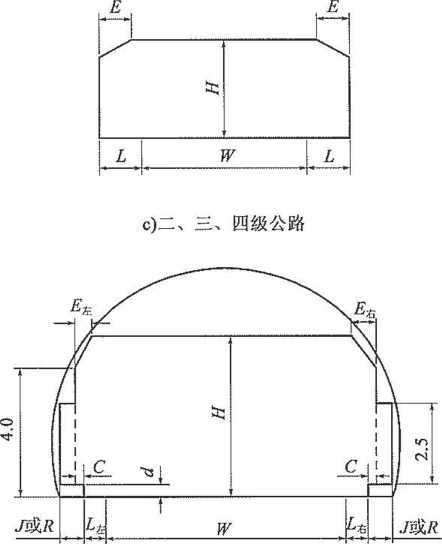

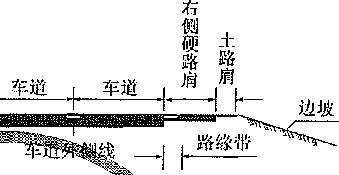

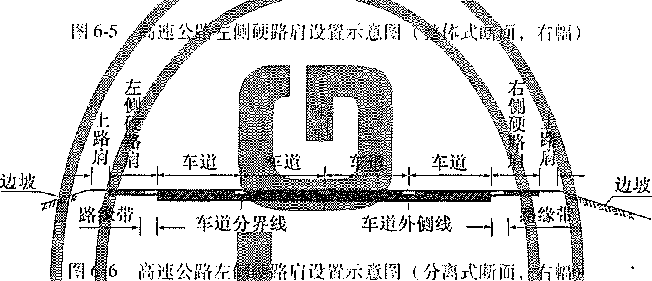

6.1.2公路路基横断而形式应根据公路功能、技术等级、交通虽和地形等条件确定。 各级公路一般路基横断面形式示例如图6. 1. 2-1 ~图6. L 2-4所示,并应符合下列规定:

I高速公路、一级公路应根据需要采用整体式或分离式路基断面形式。

2双向十车道及以上车道数的高速公路可釆用复合式断面形式*

3二级公路、二级公路、四级公路应采用整体式路基断面形式

_________________路某

m i车道.车道f车道I中间带,车道,车道

---L--1--十--1--T------T-----

车道分界线 车道分界线

'车道外侧线

:乍道,料路■料

r∣ I路缘带

土路府

边坡

图6. 1. 24 离連公路、…级公路~般整体式断面形式

|

L 歸基 | ||||

|

一路肩 ⅞⅜⅞l |

车道 A |

车道 I ---P |

¾g⅜a 路缘带" I--_ |

7 边坡 |

|

⅞ S \车道外侧线 - |

\\车道分界线 |

\车道外侧线 | ||

图6. I. 2-2髙速公路、一级公路一般分离式断面形式(右幅断面)

___ ɔ ɪ ___

内幅

土路肩

硬路肩

道

车

P车道分界线 车道外侧线

土路 <E 一

硬路肩一 一

车道分界线

车道 车道

道 ¢'

路缘带, 中央分隔带

路基中心线

图6. 1.2-3-1高速公路分离复合我断面形式(右幅断而)

外幅

内幅

土路⅛J 硬路肩

⅛8h车备农界滅

:带 W 弋

路缘带, 中央分隔带

以适分界线

路基中心线

啊6. 1.2-3-2高药U路整体复合式断面形式(右幅斯而1

I fe B

车道

—曜

i车

图6.»2-4、*级公路、三级公路、四级公感二般步W基断面形式

'、"-一- :W 广

6.1. 3公路路基横断面中客组擄鄧芬宽度^⅛,⅛⅛½技术等级、交通量与交通组成、 横断面各组成部分的功能综合确λ∣7>SW⅛T¾规定:

i公路路基宽度为车道宽度与路肩宽度之和。当设有中间带、加(减)速车道、 爬坡车道、紧急停车带、错车道、超车道、侧分隔带、非机动车道(或慢车道)和人 行道等时,应包括上述部分的宽度。

2非机动车、行人密集公路和城市出入口的公路,可根据需要设置侧分隔带、非 机动车道和人行道。

3 一级公路在慢行车辆较多时,可利用右侧硬路肩(宽度不足时应加宽)设置慢 车道,并应在车道与慢车道之间设置隔离设施。

4二级公路在慢行车辆较多时,可根据需要采用加宽硬路肩的方式设置慢车道, 并应增加必要的交通安全设施,加强交通组织管理O

6.2 车道

6.2.1车道宽度应符合表6.2. 1的规定,并应符合下列规定:

表6.2.1车道宽度

|

设计速度(km/h) |

120 |

100 |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 |

|

车道宽度(m) |

3.75 |

3.75 |

3.75 |

3.50 |

3. 50 |

3. 25 |

3.00 |

1八车道及以上公路在内侧车道(内侧第1、2车道)仅限小客车通行时,其车 道宽度可釆用3. 5mo

2以通行中、小型客运车辆及以上的公路,经论证车 道宽度可采用3.5mo 9

3四级公路采用单车道J矿:側商应采用3.

ɔɪ11 ⅛

3. 5nι

沱由车道淑卷等的宽度,宜视实

4设置慢车道的二纟K药%雄乍道⅛M幷

5需要设置非机动魏蜀钦行道的〔•:那.

际情况确定。

6. 2. 2各级公路的荘本乍道数应符令F 6. 2. 2的规定,并应待合卜列规定: -"I

表6.2.2在缓公路的花亦车道数

|

公路技术等级 |

齡警^路農一级公路 |

■ ••:; 澀公技• |

网级公路 | ||

|

车道数(条) |

2 |

2 |

2(1) | ||

1髙速公路和一警曾路段车g •们,川的己计交通觉、飞计朋行能力确定,且 应不小于四车道―当车萼噸卩时,h∖ , 才称增加£

2二级公路、≡≡‰‰双车道。

3四级公路一般路车道,交辻2杲或~

旱特繼很巨的路段可采用单

车道Cl

6.2.3爬坡车道的设置应符合下列项

1高速公路、一级公路以及二级公路在连续上坡路段设置爬坡车道时,其宽度不 应小于3.5m,且不大于4. Omo六车道及以上的高速公路、一级公路可不设爬坡车道

2高速公路、一级公路的爬坡车道应紧靠车道的外侧设置。条件受限时,爬坡车 道路段右侧硬路肩宽度应不小于0. 75mo

3二级公路的爬坡车道应紧靠车道的外侧设置,可利用硬路肩宽度,当需保留原 来供非汽车交通行驶的硬路肩时,该部分应移至爬坡车道的外侧。

6.2.4加速车道、减速车道的设置应符合下列规定:

1高速公路、一级公路的互通式立体交叉、服务区、停车区、客运汽车停靠站、 __ ɔɜ __

管理与养护设施、观景台等与主线相衔接处,应设置加速车道和减速车道。加、减速车 道宽度应为3. 5m。

2二级公路在服务区、停车区、客运汽车停靠站、管理与养护设施、加油站、观 景台等的各类岀入口处,应设置过渡段。

6.2.5四级公路路基宽度采用单车道时,应在不大于30Om的距离内选择有利地点 设置错车道,并使驾驶者能看到相邻两错车道之间的车辆。设置错车道路段的路基宽度 应不小于6. 5m,有效长度应不小于20mo

6.2.6连续长、陡下坡路段,应结合交通安全性评价论证设置避险车道。避险车道 应设置在长、陡下坡路段的右侧视距良好的适当位置,其宽度不应小于4. 50mo有条件 时,宜在避险车道右侧平行设置救援车道O

6.3 中间带

6. 3.1高速公路、一级公路整体式路基断面必须设置中间带,中间带由两条左侧路

缘帯和中央分隔带组成,簪鏡凝S禹W法宿∣⅛

1高速公路和作为T環孵還WJ 瀕腐度应根据公路项目中央分隔带

功能确定。 曰鉗*-g 亠亡 g⅛⅛H⅜!

2作为集散的碱瞬隹⅞⅛⅛⅜输疑fe施的宽度确定。

3左侧路缘带宽度不应小于表6.3. 1的规定。

表6. 3.1 左侧路缘带宽度

|

设计速度(km/h)_______ |

120 |

100 |

80 |

60 | |

|

左侧路缘带宽度(m) |

—嗷值 |

0. 75 |

0. 75 |

0. 50 |

0. 50 |

|

最小值 |

0.50 |

0. 50 |

0. 50 |

0. 50 | |

注:1.“一般值”为正常情况下的采用值。

2.设计速度为12Okm/h、iθθkm∕hl⅛,受地形、地物限制的路段或多车道公路内侧仅限小型车辆通行的路 段,可论证采用“最小值”。

6.3.2分离式路基间的间距应满足设置必要的排水和安全防护设施等的需要,且与 地形和周围景观相配合O

6. 3.3互通式立体交叉、隧道、特大桥、服务区等构造物前后,以及整体式路基、 分离式路基的分离(汇合)处,应设置中央分隔带开口,其设置应符合下列规定:

1中央分隔带开口间距应视需要而定,最小间距应不小于2km。

2中央分隔带开口长度不宜大于40m;八车道及以上车道数的高速公路开口长度 可适当增长,但不应大于50mo中央分隔带开口处应设置活动护栏。

3中央分隔带开口应设置在通视良好的路段,开口设于曲线路段时,该圆曲线的 超高值不宜大于3%。

4当中央分隔带宽度小于3.0m时,其开口端部的形式可釆用半圆形;当中央分 隔带宽度大于或等于3. Oni时,宜釆用弹头形。

6.3.4分离式路基应在适当位置设横向连接道,以供养护、维修或应急抢险时使用。

6.4路肩

6.4. 1各级公路右侧路肩宽度应符合表6.4. i的规定,并应符合下列规定:

表6.4.1右侧路肩宽度

|

公路技术等级(功能} |

高速公路 |

一级公路(干线功能) | ||||

|

设计速度(kɪn/h) |

120 |

100 |

80 |

100 |

80 | |

|

右侧硬路肩宽度 (m) |

一般值 |

3.00 (2.50) |

3.00 (2. 50) |

3.00 (2. 50) |

3.00 (2. 50) |

3.00 (2. 50) |

|

技小值 |

L 50 |

1.50 |

1. 50 |

1.50 |

1. 50 | |

|

土路肩宽度 (Jn) |

―般值 |

0. 75 |

0. 75 |

0. 75 |

0. 75 |

0. 75 |

|

i⅞小值 |

0. 75 |

0. 75 |

0. 75 |

0. 75 |

0. 75 | |

|

公路技术等纹(功備) |

—级公路(集散功能} 和二級公路 |

U级公路、匹1级公路 | ||||

|

设讦速度(Wh) |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 | |

|

右侧硬路肩宽度 (m) |

一般值 |

1.50 |

0. 75 |

ArmTTTr |

— |

— |

|

/小值 |

0. 75 |

0.25 | ||||

|

土路肩宽度 (球) |

一般僂 |

0. 75 |

0. 75 |

0, 75 |

0. 50 |

0. 25 (双车道) 0. 50 (单乍道) |

|

最小值 |

0. 50 |

0. 50 | ||||

注;∣∙正常悄况卜',应采用“一殷值”;花设應坡车道、变連车道及超车道路段,受地形、地物等条件限制路

段及多车道公路特大桥,可论证采用“最小值L

2・高速公路和作为干线的一级公路以通行小客车为主时,右侧硬路應宽度可采用括号内数值“

3.高速公路局部设计速度采}H 60kn√h的路股,右侧硬路妇宽度不应小于LSm,,

1高速公路、一级公路应在右侧硬路肩宽度内设右侧路缘带,其宽度为0.50∏1°

2二级公路的硬路肩可供非汽车交通使用。非汽车交通量较大的路段,可釆用全 铺的方式,以充分利用Ci

3二级公路、二级公路、四级公路在路肩上设置的标志、防护设施等不得侵入公 路建筑限界,必要时应加宽路肩

6.4.2高速公路、一级公路的左侧路肩应符合下列规定:

1高速公路、一级公路的分离式路基,应设置左侧路肩,其宽度规定如表6. 4.2 所示。左侧硬路肩内含左侧路缘带,左侧路缘带宽度为0.5OmCS

T— 25 —

表6. 4.2高速公路、一级公路分离式路基的左侧路肩宽度

|

设计速度(km/h) |

120 |

IOO |

80 |

60 |

|

左侧硬路肩宽度(in) |

1.25 |

1.00 |

0. 75 |

0. 75 |

|

左侧土路肩宽度(m) |

0. 75 |

0, 75 |

0. 75 |

0. 50 |

2高速公路整体式路基双向八车道及以上路段,宜设置左侧硬路肩,其宽度应不 小于2. 5m0

3高速公路分离式路基单幅同向四车道及以上的路段,左侧硬路肩宽度不宜小 于 2. 5 m O

6.4.3紧急停车带的设置应彳规定"

1高速公路和作为干线跻则硬鳗谁團、于2. 50m时,应设紧急停 车带。紧急停车带宽度应芬卜戸笋W6m,有效长度⅛7⅛φ⅜Qm,间距不宜大于500m, 并应在其前后设置不短矽邮 :

2高速公路、一妙驹勺特大杭3打機们、.根据需氈可Y殳置紧急停车带,其间 距不宜大于75如。fj !-!

3二级公路根撼需喙可设置紧急忏们IR !L:间距宜按实咿聊定。

6. 5.1高速公路、,嗷公路整体土盛基的路拱宜采用双向⅛f度,由路中央向两

'斜。位于中等强⅛rtta⅛区时,膺賣坡度宜为2%;位于IfFJO度较大地区时,路 度可适当增大。

6.5.2高速公路、一您R鶴离式路基的故•我、宜见单虜横坡,并向路基外侧倾 ,也可采用双向路拱坡星;懇雪布遂地区,

6.5.3双向六车道及以上车道褊争刍性l⅛谢

瞬坡度。

齟渡段的路拱坡度过于平缓时,可

采用双向路拱坡度。路拱坡度过于平缓路段应进行路面排水分析O

6. 5.4二级公路、三级公路、四级公路的路拱应采用双向路拱坡度,由路中央向两 侧倾斜。路拱坡度应根据路面类型和当地自然条件确定,但不应小于1-5%O

6.5.5硬路肩、土路肩横坡的设计应符合下列规定:

1直线路段的硬路肩应设置向外倾斜的横坡,其坡度值应与车道横坡值相同。路 线纵坡平缓,且设置拦水带时,其横坡值宜采用3%~4%o

2曲线路段内、外侧硬路肩横坡的横坡值及其方向:当曲线超高小于或等于5%

时,其横坡值和方向应与相邻车道相同;当曲线超高大于5%时,其横坡值应不大于 5% ,且方向相同。

3硬路肩的横坡应随邻近车道的横坡一同过渡,其过渡段的纵向渐变率应控制在 1/330 ~ 1/150 之间。

4 土路肩的横坡:位于直线路段或曲线路段内侧,且车道或硬路肩的横坡值大于 或等于3%时,土路肩的横坡应与车道或硬路肩横坡值相同;小于3%时,土路肩的横 坡应比车道或硬路肩的横坡值大1%或2% °位于曲线路段外侧的土路肩横坡,应采用 3%或4%的反向横坡值。

5中型以上桥梁及隧道区段的硬路肩横坡值,应与车道相同。

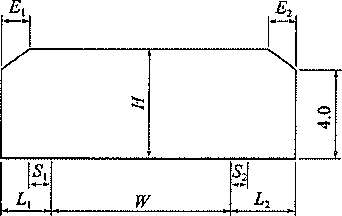

6.6公路建筑限界

6. 6.1公路建筑限界范蟹 S有任何.障碍•物艮•.入◎ 饱建、护栏、照明灯柱、 线桥的淀底、i∙宿,i桥墩轟M鬲部分也不得侵入公

电杆、管线、绿化、行道 路建筑限界。

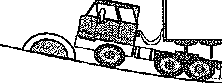

6. 6.2各级公路的茶

. ....... 隋界应符合图6. 6.2≡:,并应符定:

1设置加(减) 车算、紧急停4项"、爬坡车道、错车道、电4伞、车道隔离设 施等路段,行车道应包 分的宽度」

分的宽度」

2八车道及以上邯高淺公路(整林FninM侧硬路肩时•七梟限界应包括相  应部分的宽度。

应部分的宽度。

b)高速公路、一级公路(分离式)

图 6.6.2

__ 27 __

图中:

d)公路隧道

行车道宽度;

*5

淮官方首发群:141160466

SI——左侧路缘带宽度;

&——右侧路缘带宽度;

L——侧向宽度,二级公路的侧向宽度为硬路肩宽度;三、四级公路的侧向宽度 为路肩宽度减去0. 25m;设置护栏时,应根据护栏需要的宽度加宽路基;

LJr——隧道内左侧侧向宽度;

Lt-——隧道内右侧侧向宽度;

C——当设计速度大于lθθkɪn/h时为0.5m,小于或等于IOOkm/h时为0. 25m;

D一一路缘石高度,小于或等于0.25m; 一般情况下,高速公路可不设路缘石;

MI——中间带宽度;

财2——中央分隔带宽度;

J——检修道宽度;

R——人行道宽度;

d--检修道或人行道高度;

E--建筑限界顶角宽度,当£Wlm时,E = L;当L > Im时,E = Im;

EI——建筑限界左顶角宽度,当L1 <lm时,EI =L1;或5i + C<lm, EI =SI +

C;当 LI^Im 或 §+CmIm 时,E↑ = Im;

E2——建筑限界右顶角宽度,^ = Ili1;

E托——建筑限界左顶角宽度,当⅛≤lm时,E左二々;当⅛ >lm0⅛∙, E&=lm; %——建筑限界右顶角宽度,当⅛≤lm⅛, E右=Lti;当⅛ >lm时,Eti=Im; H一净空高度。

3隧道最小侧向宽度应符合表6. 6. 2的规定。

表6. 6.2隧道最小侧向宽度

|

设计速度 (km/h) |

_____髙速公路、一级公路 |

二级公路、三级公路、四级公路 | |||||||

|

120 |

i00 |

80 |

60 |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 | |

|

左侧侧向宽度Lfl 《m) |

0. 75 |

0. 75 |

0. 50 |

0. 50 |

0. 75 |

0.50 |

0. 25 |

0. 25 |

0. 50 |

|

右側側向宽度Lit (m) |

1.25 |

1.00 |

0. 75 |

0. 75 |

0.75 |

0. 50 |

0. 25 |

0. 25 |

0. 50 |

4桥梁、隧道设置检修道、人行道时,建筑限界应包括相应部分的宽度。

5高速公路、一级公路、二级公路的净高应为5.00m;.三级公路、四级公路的净 髙应为4 5OHL

6人行道、自行车道、检修道与行车道分开设置时,其净髙应为2. SOmct

7路基、桥梁、隧道相互衔接处,其建筑限界应按过渡段处理。

6. 6. 3公路建筑限界的边界应按阁6. 6. 3划定,并应符合下列规定:

1在不设超高的路段,建筑限界的上缘边界线应为水平线,其两侧边界线应与水 平线垂直。

2在设置超高的路段,建筑限界的上缘边界线应与超高横坡平行,其两侧边界线 应与路面超高横坡垂直.

图6. 6.3建筑限界的边界线划定

6. 6.4公路净空高度应符合下列规定:

1根据公路在路网中的地位与位置、同一公路应采用相同的净空高度"、

2三级公路、四级公路的路面采用沥青贯入、沥青碎石、沥青表面处治或砂石路 面时,净空高度宜预留20CmO

3中央分隔带或路肩上设置桥梁墩台、标志立柱时,其前缘除不得侵入公路建筑 限界外,且不得紧贴建筑物设置,应留有护栏缓冲变形的余宽。

4凹形竖曲线上方设有跨线构造物时,其净高应满足饺接列车有效净高的要求,

__ 29 __

如图6. 6. 4所示

图6.6.4凹形竖曲线上方有效净空高度

5公路下穿宽度较宽或斜交角度较大的跨线构造物时,其路面距跨线构造物下缘

6.7公路用地范围

6. 7.1公路用地应麻蔚、开我Iji⅛√<⅛. IZr理利祐窟 切实保护耕地,促进

社会经济可持续发展滁成 合理拟足公齬逮设期模、技7∣⅜威设计施工方案,确定

// // 1 : ¾ ¾

公路用地范围。

沟外边缘(无排橢勾晰为路堤或护坡道坡

脚)以外,或路堑收顶循水沟外边缘(无彼水沟为坡顶)以如不册于Im范围内的土 地;在有条件的地慕 風速公路和一级公路木小T3mλ二级松用"小于2m范围内的 土地为公路用地范腕

2在风沙、雪蕾L洛*、泥石流等不良地质她带设嘗顾护”整治设施时,以及在 膨胀土、盐渍土等特傑柬也滞旅取处治措施El∙∣∙. 4根据实确定用地范围。

3桥梁、隧道、互程浏夜叉、分体衮丈'、第而交叉、安全设施、服务 设施、管理设施、绿化以麺妈程箸a他需要确定用地范围。

4有条件或环境保护要带的峰齢殊据实际情况确定用地范围O

5改扩建公路可参照新建公行。

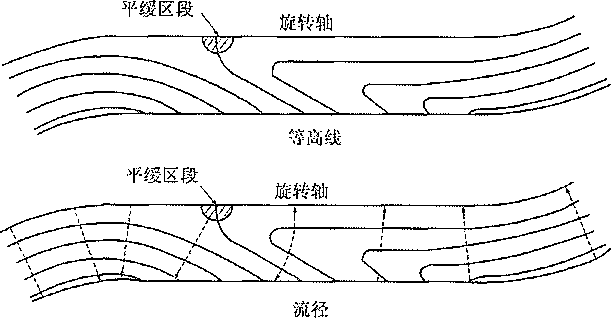

7.1 一般规定

种线形要素组成。公路平面缓

7.1.1公路平面线形巾罷E、!以IiiI线、纟爰 和曲线应采用回旋线。

7.1.2平面线形必须i jJlbJi; ʌ jj!∙,⅛. :>. ;HjiHfI调,同同注点线形的连续与均衡性,

并同纵断面、横断面⅛√-.⅛r∕r. !

7.2直线

7.2.1直线的长虞不生过长。受址W*5巴七特殊情况限马呻用长直线时,应 结合沿线具体情况釆敏和鹹的技术措新..

7.2.2两圆曲线间B.IB径相连":二•;'•度不宜过貓 序应符合下列规定: ∙0kn√h HVL同向阮论哭间最∕⅛½a,⅛度(以m计)以不 須倍为宜沸司曲线rfj¾小直线H度(以m计)

L行O

1设计速度大于Sw

小于设计速度(以kπ√h

以不小于设计速度(以kn

2设计速度小于或等于4

7.3圆曲线

7. Xl各级公路平面不论转角大小,均应设置圆曲线。在选用圆曲线半径时,应与 设计速度相适应*

7.3.2圆曲线最小半径应根据设计速度,按表7.3.2确定。

7* 3* 3圆曲线最大半径值不宜超过10 OOOnIo

表7.3.2圆曲线最小半径

|

设计速度(knɪ/h) |

12() |

100 |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 | |

|

圆曲线最小半径(一般值)(m) |

I 000 |

700 |

400 |

200 |

100 |

65 |

30 | |

|

圆曲线最小半径 (极限值)(nι) |

y =4% |

810 |

500 |

300 |

150 |

65 |

40 |

20 |

|

I,倾、=6% |

710 |

440 |

270 |

135 |

60 |

35 |

15 | |

|

/ . ≈8% |

650 |

400 |

250 |

125 |

60 |

30 |

15 | |

|

y = 1。% |

570 |

360 |

220 |

M5 |

-— |

— |

— | |

注:“一般值”为正常情况下的釆用值;“极限值”为条件受限制时可采用的值;“九“、”为采用的最大超高值;

“一”为不考虑采用对应最大超高值的情况。

7.4 回旋线

7. 4.1高速公路、一级公路、二级公路、三级公路的直线同小于表7.4.1不设超高 的圆曲线最小半径径相连接处,应设置回旋线。四级公路的直线同小于表7. 4.1不设超 高的圆曲线最小半径径相连接处,可不设置回旋线,但应设置超高、加宽过渡段。

表7.4.1不设超高的圆曲线最小半径

|

设计速度(km/h) |

320 |

IOO |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 | |

|

不设超高圆曲线 最小半径(m) |

路拱W 2% |

5 500 |

4 000 |

2 500 |

1 500 |

600 |

350 |

150 |

|

路拱>2%∙ |

7 500 |

5 250 |

3 350 |

I 900 |

800 |

450 |

200 | |

7. 4.2半径不同的同向圆曲线径相连接处,应设置回旋线。但符合下列条件可不设 回旋线:

1小圆半径大于表7. 4. 1规定时°

2小圆半径大于表7.4.2规定,且符合下列条件之一者:

1) 小圆按最小回旋线长度设回旋线时,大圆与小圆的内移值之差小于0.1 Om时;

2) 设计速度大于或等于80kn√h,大圆半径(&)与小圆半径(R2)之比小于

1.5 时;

3) 设计速度小于80km∕h,大圆半径(R)与小圆半径(為)之比小于2.0时。

表7. 4.2复曲线中小圆临界圆曲线半径

|

设计速度(km/h) |

120 |

100 |

80 |

60 |

40 |

30 |

|

临界圆曲线半径(m) |

2 100 |

1 500 |

900 |

500 |

250 |

130 |

7. 4. 3回旋线长度应符合下列规定:

1回旋线长度应随圆曲线半径的增大而增长。

2圆曲线按规定需设置超高时,回旋线长度应不小于超高过渡段长度。

_____ 32 …一•••••

3回旋线最小长度应符合表7. 4. 3的规定。

表7.4.3回旋线最小长度

|

设计速度(km/h) |

120 |

100 |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 |

|

回旋线最小长度(m) |

100 |

85 |

70 |

50 |

35 |

25 |

20 |

江:四级公路为超髙、加宽过渡段1⅞度.

7.5圆曲线超高

7. 5.1圆曲线半径小于表7. 4. 1规定的不设超高圆曲线最小半径时,应在曲线上设 置超高,并符合下列规定:

1各级公路圆曲线部分的最大超高值应符合表7. 5. 1规定。

2各级公路圆曲线部分的最小超高值应与该公路直线部分的正常路拱横坡度值

表X 5.1各级公路圆曲线巖大超高值

|

公路技术等级 |

髙連公路"级公路 |

二级公路、 |

:•级公路、四级公路 |

|

一般地IK (%) |

8或10 |

8 | |

|

积雪冰冻地X (%) |

6 | ||

|

城钺LK域(%) |

4 | ||

注:••般地汉公路.圆曲戏最火超高应采用8係;W≡∏φi小型客车为堂的高速公路和-级公路,輦大起尚可

采用10%

7.5.2二级公路、三级公路、四级公路接近城镇且混合交通蛍较大的路段,车速受 到限制时,其最大超高值可按表7. 5. 2釆RL

表7.5.2 车速受限制时最大超高值

|

设计速度(km/h) |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 |

|

超髙值(%) |

6 |

4 |

2 | ||

7.5.3各圆曲线半径所设置的超高值应根据设计速度、圆曲线半径、公路条件、自 然条件等经计算确定,必要时应按运行速度验算。

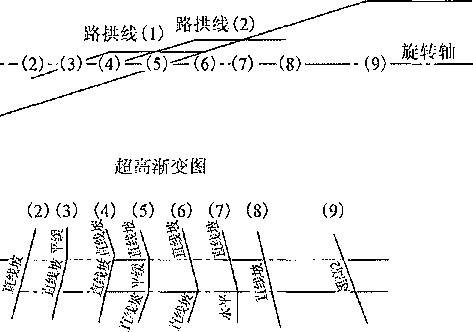

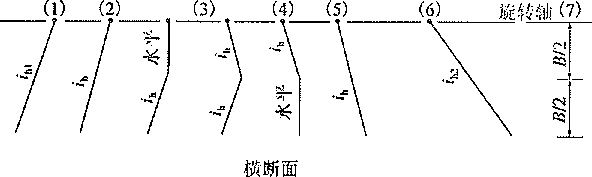

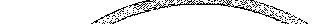

7.5.4当路拱横坡度发生变化时,必须设置超髙过渡段Ci其超髙渐变率应根据旋转 轴的位置按表7. 5. 4确定*

表7.5.4 超高渐变率

|

设计速度(IcrnzIi) |

______________ 转轴位S | |

|

中线 |

____箜___ | |

|

120 |

1/250 |

1/200 |

|

100 |

1/225 |

1/175 |

续表7. 5.4

|

设计速度(km/h) |

超高旋转轴位置 | |

|

中线 |

边线 | |

|

80 |

1/200 |

1/150 |

|

60 |

]∕175 |

1/125 |

|

40 |

1/150 |

1/100 |

|

30 |

1/125 |

1/75 |

|

20 |

1/100 |

1/50 |

7.5.5 超高过渡方式应術

1对于无中间带的密路,Z≡超高横坡度铲 时,将外侧车道绕路中线旋

转,直至超高横坡度綃邮横坡度大壬路拱坡度时Z应釆用绕内侧车道边缘旋转、绕

中应端况釉定:

路中线旋转或绕外彳!≡朝缘旋转的方代,∙ i

D

2)

3) 方式。

2

对于有嚐间曹的公路,应浪用冬屮间带的中心线旋传.晶中央分隔带边缘旋转

⅛⅛转的方式,忧计屮应视情况确定:

1) 有中间嚇勺劉各均可采用绕中央分隔带边缘旋转的是

2) 中间带饑瓚的公路还可采用线中间带中心线噸 式;

车道数大泉4案的公路苛采用分别绕H车道中騙转厨方式。

采用分离就晶面的公路,川屈•髙过渡獭

或分别绕行车道

3) 3 过渡。

7. 5.6超高过渡宜在回;长范围芮迸行 在回旋线的某一区段范围内,超齣 设在缓圆点或圆缓点处。

'鞍无中间带公路分别予以

洞旋线较长时,其超高过渡段应设 渐变率不得小于1/330,全超高断面宜

7.5.7超高过渡宜采用线性过渡方式。

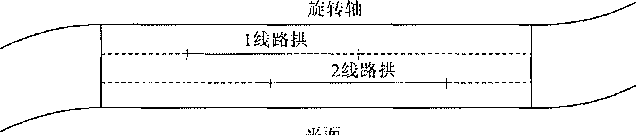

7. 5. 8双向六车道及以上车道数的公路宜增设路拱线。

7.5.9高速公路、一级公路整体式路基的纵坡较大处,其上、下行车道可采用不同 的超高值。

7. 5.10硬路肩超高方式应符合下列规定:

1硬路肩超高值与相邻车道超高值相同时,其超高过渡段应与车道相同,且采用 与车道相同的超高渐变率。

2硬路肩超高值比相邻车道超高值小时,应先将硬路肩横坡过渡到与车道路拱坡 度相同,再与车道一起过渡,直至硬路肩达到其最大超高横坡度。

7.6圆曲线加宽

7.6.1二级公路、三级公路、四级公路的圆曲线半径小于或等于25Om时,应设置 加宽。双车道公路路面加宽值应隽砰?≡圆曲线加宽值应根据公路功能、 技术等级和实际交通组成确备痹应

1作为干线的二级今就呵

2作为集散的二纟够#袴级公」

,r⅛签蜜铝判车函亍时,应釆用第3类加宽

,冼拙宽OL

值;不考虑通行饺接殮贮可采用冬

3作为支线的#各、四级介牌队拓用*1类加宽

4有特殊车辆屬冇"!专用公路耕川居特蛛*•辆验算确

/; 表7.6.1双车道路••面加宽值(m)

|

加宽类别 |

设计车辆 |

~ ----- ”;----------------- ; J : | |

|

150 -200 |

10( | ||

|

第!类 |

小客车 | ||

|

第2类 |

載更汽车 |

⅝∙6⅞l o∙1 | |

|

第3类 |

怜接列乍 |

抵8貞I-O |

Z |

h :

注:单车道公路路∏ii∕j∏⅛f∣υ⅛<列规定值的「I.

岡曲您半径(m).

⅜

C® W f

鬟. 嚳.

50-70

20-25

15 ~20

0. 7 (). 9

I L2 I !.5

........•…'2.7

I.

2.2

2.

—-窗

7.6.2圆曲线顷J路啾g设置在圆崗I対I卯哪点氣诚队路的路面加宽后,路基 也应相应加宽”

7.6.3双车道公路在采取强制性拓威,关布•由、畚行驶的路段,其圆曲线半径较小时, 内侧车道的加宽值应大于外侧车道的加宽值,设计时应通过计算分别确定。

7. 6.4加宽过渡段设置应符合下列规定:

1设置回旋线或超高过渡段时,加宽过渡段长度应采用与冋旋线或超高过渡段长 度相同的数值◎

2不设回旋线或超高过渡段时,加宽过渡段长度应按渐变率为ɪ: 15且长度不小于 IOm的要求设置。

其长度成比例增加的方式设置。

7. 7四级公路的超高、加宽过渡段

7. 7.1四级公路可不设回旋线而用超高、加宽过渡段代替。当直线同半径小于 表7.4. 1不设超高的最小半径和规定应设置加宽的圆曲线衔接时,应设置超高、加宽过 渡段。

7.7.2四级公路的超高、加宽过渡段长度应分别按超高和加宽的有关规定计算,取 其较长者,但最短应符合渐变率为1 : 15且不小于IOnl的要求。

7.7.3四级公路的超高、加宽过渡段应设在紧接圆曲线起点或终点的直线上。受地 形条件或其他特殊情况限制时,可将超高、加宽过渡段的一部分插入曲线,但插入曲线 内的长度不得超过超高、加宽过渡段长度的一半。不同半径的同向圆曲线径相连接构成 的复曲线,其超高、加宽过渡段应对称地设在衔接处的两侧。

7. 7.4四级公路设人工S疆繼浦甲催宽过渡段而在圆曲线起、终点 内侧边缘产生明显转折时上路面加宽后的边缘圆弧相

切的方法予以消除

最新标准官方首发群:141160466

7.8平曲线长度

7. 8.1平曲线最小长度应符合表7. 8. 1的规定。

表7. 8.1平曲线最小长度

|

设计速度 |

(km/h) |

120 |

100 |

8() |

60 |

40 |

30 |

20 |

|

平曲线最小 |

一般值 |

600 |

500 |

400 |

300 |

200 |

150 |

100 |

|

K度(m) |

最小值 |

200 |

170 |

140 |

10() |

70 |

50 |

40 |

注:“一般值”为正常情况下的采用值;“最小值”为条件受限时可采用的值C

7. 8.2当路线转角小于或等于7。时,应设置较长的平曲线,其长度应大于表7. 8.2 中规定的“一般值”。当地形条件及其他特殊情况限制时,可釆用表中的“最小值”。

表7.8.2公路转角小于或等于7。时的平曲线长度

|

设计速度(km/h) |

120 |

100 |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 |

|

一般值 |

1 400∕Δ |

1 200∕Δ |

1 000∕Δ |

700/zl |

500∕Δ |

350∕zi |

280∕Δ |

|

最小值 |

200 |

170 |

140 |

100 |

70 |

50 |

40 |

注:表中4中路线转角值(°),当厶<2。时,按3=2。计算

7.9视距

7.9.1高速公路、一级公路的视距应采用停车视距。高速公路、一级公路的一般路 段,每条车道的停车视距应不小于表7.9.1的规定。

表7.9.1高速公路、一级公路停车视距

|

设计速度(km/h) |

120 |

100 |

80 |

60 |

|

停车视距(m) |

210 |

160 |

110 |

75 |

7.9.2二级公路、三级公路、四级公路的视距应釆用会车视距。受地形条件或其他 特殊4青况限制而采取分道行驶措施的路段,可采用停车视距◎会车视距与停车视距应不 小于表7. 9. 2的规定

表7.9.2二级、三级、四级公路会车视距与停车视距

|

设计速度(km/h) |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 |

|

会车视距(m) |

220 |

150 |

80 |

60 |

40 |

|

停车视距毎) |

IIO |

75 |

40 |

30 |

20 |

7.9.3二级公路、三级公路、四级公路双车道公路,应间隔设置满足超车视距的路 段 , 具有干线功能的二级公路宜在3min的行驶时间内,提供一次满足超车视距要求的 超车路段。超车视距最小值应符合表7. 9.3的规定以

表7. 9.3 超车视距最小值

|

没计速度(km/h) |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 | |

|

廨不视距最小值 (m) |

…•般值 |

550 |

350 |

200 |

150 |

IOo |

|

350 |

250 |

150 |

100 |

70 | ||

注:“"般值”为正常馆况!:的采用值;“极限值”匆条件受限时侦采用的值~

7.9.4髙速公路、一级公路以及大型车比例高的二级公路、三级公路的下坡路段, 应采用下坡段货车停车视距对相关路段进行检验C,各级公路下坡段货车停车视距应不小 于表7.9.4的规定。

表7. 9.4下坡段货车停车视距(m)

|

设计速度(km/h) |

120 |

100 |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 | |

|

纵坡坡窿 (%) |

0 |

245 |

180 |

125 |

85 |

50 |

35 |

20 |

|

3 |

265 |

190 |

130 |

的 |

50 |

35 |

20 | |

|

4 |

273 |

195 |

132 |

91 |

50 |

35 |

20 | |

|

5 |

— |

200 |

136 |

93 |

50 |

35 |

20 | |

|

6 |

— |

— |

i39 |

95 |

50 |

35 |

20 | |

|

7 |

— |

— |

97 |

50 |

35 |

20 | ||

续表7.9.4

|

设计速度(Wh) |

120 |

100 |

so |

60 |

40 |

30 |

20 | |

|

纵坡坡度 (%) |

8 |

— |

一 |

一 |

— |

35 |

20 | |

|

9 |

— |

— |

一 |

— |

一 |

20 | ||

7.9.5各级公路的互通式立体交叉、服务区、停车区、客运汽车停靠站等各类出口 路段应满足识别视距要求,并应符合下列规定:

1不同设速度对应的识别视距宜符合表7. 9. 5的规定。

表7. 9.5识别视距

|

设计速度(km/h) |

.............扁二.: |

80 |

60 | |

|

识别视距Cm) |

350 / |

230 (300) |

170 (240) |

注:括号中为行车环境示信息较多时应采距價汉

2受地形、地制路段-识别•视距可籾 倍的停车视距,但应进行

必要的限速控制'

7. 9. 6路线设 玷丿蛔釆用较低儿何指标形组合复杂..中间带设置护栏或防眩设 施、路侧设有高道坡戴构造物、公路两ʒ侧吝类出入口、平面警义、隧道等各种可能存在 视距不良的路段i≡fc,进行视趴栈验。不符合对应的视距童求i寸,应釆取相应的技术 和工程措施予以

玷丿蛔釆用较低儿何指标形组合复杂..中间带设置护栏或防眩设 施、路侧设有高道坡戴构造物、公路两ʒ侧吝类出入口、平面警义、隧道等各种可能存在 视距不良的路段i≡fc,进行视趴栈验。不符合对应的视距童求i寸,应釆取相应的技术 和工程措施予以

7.10回头曲线

7.10.1越岭路麵顾利用WwWlj⅛线,避第或I头曲线。三级公路、四 级公路在自然展线鬼要的距离以,⅛i∣-⅛^差,旎土疏、地质条件所限不能釆取 自然展线时,可采用' * :

7.10. 2两相邻回头曲线较长一个回头曲线的终点至下一个回 头曲线起点的距离,设计速度为λ∖ 20km∕h时,应分别不小于200m、 150m、IOOmO

7.10. 3回头曲线各部分的技术指标应符合表7. 10. 3的规定。设计速度为40km∕h 的公路根据地形条件可选用35km∕h或30kn√h的回头曲线设计速度。

表7.10. 3回头曲线技术指标

|

主线设计速度______ |

40 |

30 |

20 | |

|

回头曲线设计速度(km/h) |

35 |

30 |

25 |

20 |

|

______圆曲线最小半径(n))______ |

40 |

30 |

20 |

15 |

续表7. 10.3

|

主线设计速度 |

40 |

30 |

20 | |

|

回旋线最小长度(m) |

35 |

30 |

25 |

20 |

|

______超高横坡度(%)______ |

6 |

6 |

6 |

6 |

|

双车道路面加宽值{m) |

2. 5 |

2.5 |

2.5 |

3.0 |

|

_______最大纵坡(鬓}_______ |

3. 5 |

3.5 |

4.0 |

4.5 |

7.10.4回头曲线前后的线形应连续、均匀、通视良好,两端宜布设过渡性曲线,且 应设置限速标志、交通安全设施等。

8.1 一般规定

8.1.1纵断面上的设计高程,即路基设计高程应符合下列规定:

1新建公路的路基设计高程:高速公路和一级公路宜采用中央分隔带的外侧边缘 高程;二级公路、三级公路、四级公路宜采用路基边缘高程,在设置超高、加宽路段为 设超咼、加宽前该处边缘咼程O

2改建公路的路基设计高程:宜按新建公路的规定执行,也可视具体情况而采用 中臾分隔带中线或行车道中线高程。

8.1. 2路基设计洪水频率应符合表8. 1. 2的规定,并应符合下列规定:

表8.1.2路基设计洪水频率

|

公路等级 |

高速公路 |

一级公路 |

二级公路 |

壹级公路 |

四级公路 |

|

设计洪水频率 |

1/100 |

1/100 |

1/50 |

1/25 |

按具体情况确定 |

I沿河及可能受水浸淹的路段,按设计高程推算的最低侧路基边缘高程,应高岀 表8. 1.2规定洪水频率计算水位加壅水高、波浪侵袭高和0. 50m的安全高度。

2沿水库上游岸边的路段,按设计高程推算的路基最低侧边缘高程应考虑水库水 位升高后地下水位壅升,以及水库淤积后壅水曲线拾高及浪高的影响;在寒冷地区还应 考虑冰塞壅水对水位增高的影响。

3大、中桥桥头引道(在洪水泛滥范围内)的按设计高程推算的路基最低侧边缘 高程,应高于该桥设计洪水位(并包括壅水和浪高)至少0.50m;小桥涵附近的路基 最低侧边缘高程应高于桥(涵)前壅水水位至少0. 50m (不计浪高)。

4城市周边地区的公路路基设计洪水频率应结合城市防洪标准,考虑救灾通道、 排洪和泄洪需求综合确定。

8.2纵坡

8.2.1公路的最大纵坡应不大于表8.2’1的规定,并应符合下列规定:

表8.2.1最大纵坡

|

设计速度(km/h) |

120 |

100 |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 |

|

最大纵坡(%) |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

1设计速度为i20km∕h' IOOkn√hs 80kn√h的高速公路,受地形条件或其他特殊 情况限制时,经技术经济论证,最大纵坡可增加1%章

2改扩建公路设计速度为40km/h、30kn√h ʌ 20km∕h的利用原有公路的路段,经 技术经济论证,最大纵坡可增加1%。

3四级公路位于海拔2 OOOnl以上或积雪冰冻地区的路段,最大纵坡不应大 于8%o

& 2. 2设计速度小于或等于80kn√h位于海拔3 OOom以上高原地区的公路,最大纵 坡应按表8. 2. 2的规定予以折减.最大纵坡折减后小于4%时应采用4% ,ɔ

表8.2.2高原纵坡折减值

|

淘拔髙度(臨 |

3 000 ~ 4 000 |

4 000 ~ 5 OOo |

5 000以上 |

|

纵坡折减(% ) |

1 |

2 |

3 |

8.2.3公路纵坡不宜小于0.3% O横向排水不畅的路段或长路堑路段,釆用平坡 (0% )或小于0. 3%的纵坡时,其边沟应进行纵向排水设计,

8. 2.4桥上及桥头路线的纵坡应符合下列规定:

1小桥处的纵坡应随路线纵坡设计“

2桥梁及其引道的平、纵、横技术指标应与路线总体布设相协调,各项技术指标 应符合路线布设的规定”大、中桥上的纵坡不宜大T 4%,桥头引道纵坡不宜大于5%, 引道紧接桥头部分的线形应与桥上线形相配合、

3易结冰、积雪的桥梁,桥上纵坡宜适当减小。

4位于城镇混合交通繁忙处的桥梁,桥上及桥头引道纵坡均不得大于3%。

8. 2.5隧道及其洞口两端路线的纵坡应符合下列规定:

ɪ隧道内的纵坡应大于0.3%并小于3% ,但短于IOOm的隧道不受此限,,

2高速公路、一级公路的中、短隧道,当条件受限制时,经技术经济论证后,最 大纵坡可■适当加大,但不宜大于4% ,,

3隧道内的纵坡宜设置成单向坡;地下水发育的隧道及特长、长隧道宜采用人 字坡©

8.2.6位于城镇附近且非汽车交通量较大的路段,其纵坡可根据具体情况适当 放缓。

8.3坡长

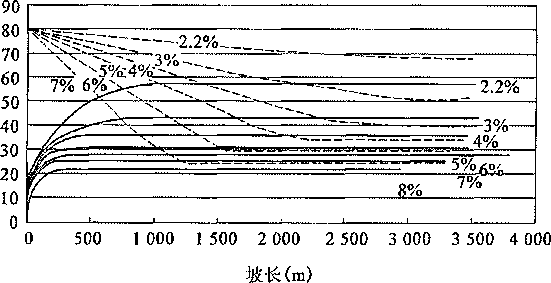

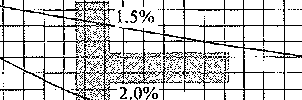

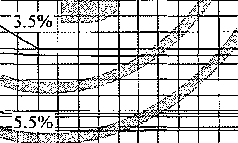

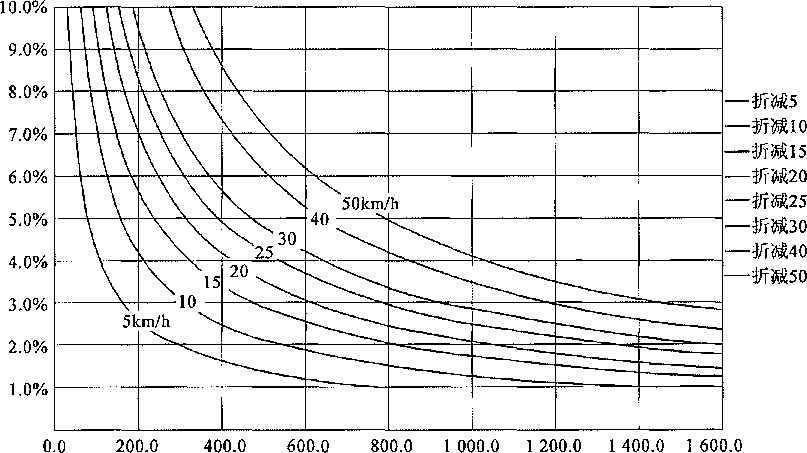

纵坡坡度

(%)

80

900

7ii!)

!20

90()

700J

设计速度(km/h)

3

4

5

6

7

8

9

10

00

)

40

1 00 p∞ 1 600

⅜°°

一.

30

20

1 100

90()

700

500

300

200

1 20D

1 000

800

600

400

300

200

8. 3.1公路纵坡的最小坡长应符合表8. 3. 1的规定CI

表8. 3.1最小坡长

|

设计速度(km/h) |

120 |

100 |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 |

|

最小坡长(m) |

300 |

250 |

200 |

150 |

120 |

100 |

60 |

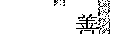

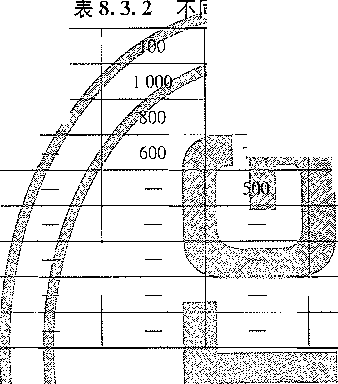

8. 3. 2各级公路的最大坡长应符合表8. 3. 2的规定

8. 3.3各级公路I燃生纟葺上坡路段,"卜艮据截重汽车上坡时白膺咿减变化,在不大 于表8. 3. 2规定的纵曲长1之间设置病坡段。其设置应符合定:

1设计速度小于鼠等案80kn√h⅛1 ∕√<∣Hi⅛.!■';.H<)纵坡应 % ;设计速度大于

览不大于2.5%

80kn√h时,缓和坡段白費

2缓和坡段的长度j⅛fc

&3.4二级公路、三级公级线坡或下坡路段,相对高差

于5%。任意连续3km路段的平均纵坡宜不大于5.5%

为200 ~ 50Onl时,平均纵坡应不大

;顼翊搞差大于50OnI时,平均纵坡应不大

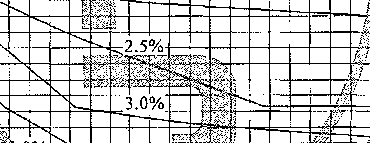

8. 3.5高速公路、一级公路连续长、陡下坡路段的平均坡度与连续坡长不宜超过表

8. 3.5的规定;超过时,应进行交通安全性评价,提出路段速度控制和通行管理方案, 完善交通工程和安全设施,并论证增设货车强制停车区。

表8. 3.5连续长、陡下坡的平均坡度与连续坡长

|

平均坡度(幼) |

<2. 5 |

2.5 |

3.0 |

3.5 |

4.0 |

4. 5 |

5.0 |

5.5 |

6.0 |

|

连续坡长(km) |

不限 |

20.0 |

14. 8 |

9. 3 |

6. 8 |

5.4 |

4.4 |

3.8 |

3.3 |

|

相对高差(m) |

不限 |

500 |

450 |

330 |

270 |

240 |

220 |

210 |

200 |

8.4 爬坡车道

不设爬坡车道技;間济檸论证,设置爬坡车

8.4.1四车道高速公路、四车道一级公路以及二级公路连续上坡路段,符合下列情 况之一时,宜在上坡方向行车道右侧设置爬坡车道:

1沿连续上坡方向载重汽车的运行速度降低到表8.4. 1的容许最低速度以下。

表8.4.1上坡方向容许最低速度

|

设计速度(km/h) |

120 |

100 |

80 |

60 |

40 |

|

容许駁低速度(Wh) |

60 |

55 |

50 |

40 |

25 |

毙或上坡路段通行能力小于设计小时交

2 单一纵坡坡长超过表8. 3. 2

通量。 *

3经设置爬坡车道与改 道的效益费用比、行车安全由處

8.4. 2爬坡车道的超京费符合表丄丄ɔ蘭规% I超高横嘰勺颦轴应为爬坡车 道内侧边缘线。 :;;■■ …… ’

表8.4.2爬坡车道而蠢高值

|

主线的超岛坡度(%) :: I i;i |

9 |

F ' ' 7 I () |

5 |

:4 '' |

3 |

2 |

|

爬坡车道的超离坡度(%) 1 5 |

' ........................:一; ɪ |

3 |

2 | |||

8.4. 3爬坡车道的曲4加*值应采用-•:各布;首虾£加宽的规定.

8.4.4高速公路、一级盈路颇车道长度大于5b0.n时.成筮!!漩定在其右侧设置 紧急停车带,:,

8. 4.5爬坡车道起、终点与长废

定:•

1爬坡车道的起点,应设于陡坡 行速度降低至表8.4. 1中“容

许最低速度”处G

2爬坡车道的终点,应设于载重汽车爬经陡坡路段后恢复至“容许最低速度” 处,或陡坡路段后延伸的附加长度的端部。该陡坡路段后延伸的附加长度应符合 表8.4.5-1的规定'

3相邻两爬坡车道相距较近时,宜将两爬坡车道直接相连O

表8.4.5-1陡坡路段后延伸的附加长度

|

附加段纵坡(%) |

下坡 |

平坡 |

上坡 | |||

|

0.5 |

1.0 |

1.5 |

2.0 | |||

|

附加长度(ɪn) |

IOO |

150 |

200 |

250 |

300 |

350 |

4爬坡车道起、终点处应按设置分流、汇流渐变段,其长度应符合表8.4-5-2的 规定。

表8.4.5-2爬坡车道分流、汇流渐变段长度

|

公路技术等级 |

分流渐变段长度(m) |

汇流渐变段长度(m) |

|

高速公路、一级公路 |

100 |

150 -200 |

|

______二级公路 |

5() |

90 |

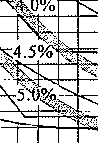

8.5合成坡度

8. 5.1公路最大合成坡度值不得大于表8. 5. 1的规定,

表8.5.1公路最大合成坡度

|

公路技术等级 |

高速公路、一级公路 |

二级公路、三级公路、四级公路 | |||||||

|

设计速度(km/h) |

120 |

100 |

80 |

60 |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 |

|

合成坡度值(%) |

10. 0 |

10. 0 |

10.5 |

W. 5 |

9.0 |

9. 5 |

10.0 |

10. 0 |

10. 0 |

8.5.2当陡坡与小半径平曲线相重叠时,宜采用较小的合成坡度。下列情况其合成 坡度必须小于8% :

1冬季路面有结冰、积雪的地区;

2自然横坡较陡峻的傍山路段;

3非汽车交通量较大的路段。

8. 5.3各级公路最小合成坡度不宜小于0.5% O在超高过渡的变化处,合成坡度不 应设计为0%。当合成坡度小于0-5%吋,应采取综合排水措施,保证路商排水畅通。

8.6竖曲线

8. 6.1公路纵坡变更处应设置竖曲线,竖曲线可采用圆曲线或抛物线,其竖曲线最 小半径与竖曲线长度应符合表& 6.1的规定。

表8. 6.1竖曲线最小半径与竖曲线长度

|

设计速度(km/h) |

120 |

100 |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 | |

|

凸形竖曲线半径 (m) |

一般值 |

17 000 |

IOOOO |

4 500 |

2 000 |

700 |

400 |

200 |

|

极限值 |

11 000 |

6 500 |

3 000 |

1 400 |

450 |

250 |

100 | |

|

I叫形竖曲线半径 (ttɪ) |

一般值 |

6 000 |

4 500 |

3 OOo |

1 500 |

700 |

400 |

200 |

|

极限值 |

4 000 |

3 000 |

2 000 |

1 000 |

450 |

250 |

100 | |

|

竖曲线长度 (m) |

一般值 |

250 |

210 |

170 |

120 |

90 |

60 |

50 |

|

极限值 |

100 |

85 |

70 |

50 |

35 |

25 |

20 | |

注:表中所列“一般值”为正常情况下的采用值;“极限值”为条件受限制时,经技术经济论证后的采用值

''"44

9.1 一般规定

9.1.1公路线形设计应做好平面、纵断面、横断面三者间的组合,并同自然环境相 协调。

9.1.2线形设计除应符合行驶力学要求外,尚应考虑用路者的视觉、心理与生理方 面的要求,提髙汽车行驶的安全性、舒适性与经济性Cl

9∙ 1.3线形设计的要求与内容应随公路功能和设计速度的不同而各有侧重,并应符 合下列要求:

1崗速公路和承担干线功能的一级、二级公路,应注重立体线形设计,做到线形 连续、指标均衡、视觉应好、景观协调、安全舒适。设计速度愈高,线形设计组合所考 虑的因素应愈周全。

2承担集散功能的一级、二级公路,应根据混合交通情况确定公路横断面布置设 计,并注重路线交叉等处的线形设计组合,保障通视良好,行驶通惕、安全,

3设计速度小于或等于40kn√h的双车道公路,在保证行驶安全的前提下,应正 确地运用线形要素的规定值,合理地组合各线形要素,或采取设置相应交通工程设施等 技术措:施,充分发挥投资效益G

4遵循以设计路段确定公路技术等级、设计速度的原则,其设计路段的长度不宜 过短,且线形技术指标应保持相对均衡。

5不同设计路段相衔接处前后的平、纵、横技术指标,应随设计速度由髙向低 (或反之)而逐渐由大向小(或反之)变化,使行驶速度自然过渡。相衔接处附近不宜 釆用该路段设计速度的最小或最大平、纵技术指标值。

9.1.4路线交叉前后的线形应选用较髙的平、纵技术指标,使之具有较好的通视 条件:,

9.1.5各级公路均应采用运行速度方法,对平、纵线形组合设计、技术指标的协调 性和一致性、视距以及路线视觉连续性等进行检验,依此优化线形设计、调整技术指 标、完善交通工程与安全设施C)

9.2平面线形设计

9. 2.1平面线形设计应符合下列要求:

1平面线形应直捷、连续、均衡,并与地形相适应,与周围环境相协调。

2受条件限制采用长直线时,应结合具体情况釆用相应的技术措施。

3连续的圆曲线间应采用适当的曲线半径比。

4各级公路不论转角大小均应敷设曲线,并宜选用较大的圆曲线半径。转角过小 时,不应设置较短的圆曲线。

5两同向圆曲线间应设有足唳坎岫砂M爾曼J圆曲线间不应设置短直线。

6六车道及以上的高速罗源初好线的W级成誠卜同向或反向圆曲线间插入的 直线长度,应符合路基外变率的⅛!疋、.

7设计速度小于或於Z岬/h的 <妇:消公路,]圆曲线无超高时可径 相衔接,无超高有加破应置长度木小)IoIU的加宽番戛感今两相邻反向圆曲线设 有超高时,地形条件晚舸路段的.It欢K度木•莲小于15m •

8设计速度小40k∏√h旳収乍谊分路,应避免還续%、弯的线形。地形条 件特殊困难不得已祛咿应在川師""长度的直城冋虹

9.2.2直线的运1⅛∣^-合下列要旳 ; :

1直线的运用葛書同地形、环WW雨靠合.采用毋戋婀时,其长度不宜 2农田、河渠啄白*坦地区、项仙近郊现划等以直择见体时,宜采用直线 3特长、长隧道勺桥梁等构迢物所处弗島及路线交叉点前后的 路""超车0⅛sm∕

9. 2.3圆曲线的运用应符合下列要求:

1设置圆曲线时应与地形相适应,宜采用超高为2%~4%对应的圆曲线半径。

2条件受限制时,可采用大于或接近于圆曲线最小半径的“一般值”;地形条件 特殊困难而不得已时,方可采用圆曲线最小半径的“极限值”,并应采取措施保证视距 的要求。

3设置圆曲线时,应同相衔接路段的平、纵线形要素相协调,使之构成连续、均 衡的曲线线形,避免小半径圆曲线与陡坡相重合的线形。

4当交点转角不得已小于7叩寸,应按规定设置足够长的曲线。

9.2.4回旋线的运用应符合下列要求:

1设计速度大于或等于60km∕h时,回旋线应作为线形要素之一加以运用。回旋 线一圆曲线一回旋线的长度以大致接近为宜。两个回旋线的参数值亦可以根据地形条件 设计成非对称的曲线,但&:为不应大于2.0。

2回旋线参数宜依据地形条件及线形要求确定,并与圆曲线半径相协调。在确定 回旋线参数时,宜在下述范围内选定:R/3WAWR,但:

当R小于IoOm时,A宜大于或等于RQ

当R接近于IoOm时,A宜等于

当R较大或接近于3 OOOm时,A宜等于R/3O 当R大于3 OOOm时,/1宜Z 两反向圆曲线径相衔』城插

连接组合为S形曲线。

1 ) S形曲线的两l∏l≡β∣

2) 当采用不同的

宜e当A2 ≤200时,

3) 两圆曲线半復之

圆曲线半径)。

4两同向圆曲戴彳

连接组合为卵形曲纟

卵形曲线的窗瑯

两圆曲线半彳

两圆曲线的旧

受地形条件限;

1)

2)

3)

4)

3

O

2)

3)

5

应小于

参数时,;:T

之比应 /l--:'-i-ɔ-

不宜过大」*. "T?..::,.三为宜(Ri

与

可用回旋线将两反向圆曲线

,驚条件时以小于1∙5为

大層曲线半径,R2为小

目衔接或插入的直线长度不足时,可JwI≡线将两同向圆曲线

曲线◎凸形曲线只有在魇线j嚓挤受地形限

滲数宜选K. 2≤.4≤¾ (R为小附曜发遇径)。

,以宜为宜

D∕R.UE〜“. 宜(D Z 由线间的最小间距)„ 曲率*顾处经相衔接而组合为凸形  F¾对⅛⅛S∣⅛h率半径相当大时方可

F¾对⅛⅛S∣⅛h率半径相当大时方可  荐径够恭分別符合容许最小回旋线参

荐径够恭分別符合容许最小回旋线参

釆用。 ɪ

1)凸形曲线的回旋线参城踽对接:

数和圆曲线最小半径的规定。

2)对接点附近的0.3“(以m计;其中“为设计速度,按kn√h计)长度范围内, 应保扌寺以对接点的曲率半径确定的路拱横坡度

6受地形条件或其他特殊情况限制时,可将两同向圆曲线的回旋线曲率为零处径 相衔接而组合为C形曲线.C形曲线仅限于地形条件特殊困难,路线严格受限制时方可 釆用*

7受地形条件限制时,大半径圆曲线与小半径圆曲线相衔接处,可釆用两个或两 个以上同向回旋线在曲率相同处径相连接而组合为复合曲线。复合曲线的两个回旋线参 数之比以小于1.5为宜。复合曲线在受地形条件限制,或互通式立体交叉的匝道设计中 可釆用。

9.3纵面线形设计

9. 3.1纵面线形设计应符合下列要求:

1纵面线形应平顺、圆滑、视觉连续,并与地形相适应,与周围环境相协调。

2纵坡设计应考虑填挖平衡,并利用挖方就近作为填方,以减轻对自然地面横坡 与环境的影响Cl

3相邻纵坡之代数差小时,应采用大的竖曲线半径。

4连续设置长、陡纵坡的路段,上坡方向应满足通行能力的要求,下坡方向应考 虑行车安全,并结合前后路段各技术指标设置情况,采用运行速度对连续上坡方向的通 行能力及下坡方向的行车安全性进行检验◎

5路线交叉处前后的纵坡应平缓。

6位于积雪冰冻地区的公路,应避免采用陡坡。

9. 3. 2纵坡值的运用应符合下列要求:

1纵断面线形设计时应充分结合沿线地形等条件,宜采用平缓的纵坡,最小纵坡 不宜小于0.3% O对于采用平坡或小于0. 3%的纵坡路段,应进行专门的排水设计。

2各级公路不宜釆用最大纵坡值和不同纵坡最大坡长值,只有在为争取高度利用 有利地形,或避幵工程艰巨地段等不得已时,方可采用。

9. 3. 3纵坡设计应符合下列要求:

1平原地形的纵坡应均匀、平缓。

2丘陵地形的纵坡应避免过分迁就地形而起伏过大。

3越岭线的纵坡应力求均匀,不宜采用最大值或接近最大值的坡度,更不宜连续 采用不同纵坡最大坡长值的陡坡夹短距离缓坡的纵坡线形。

4山脊线和山腰线,除结合地形不得已时采用较大的纵坡外,在可能条件下应采 用平缓的纵坡。

9. 3.4竖曲线设计应符合下列要求:

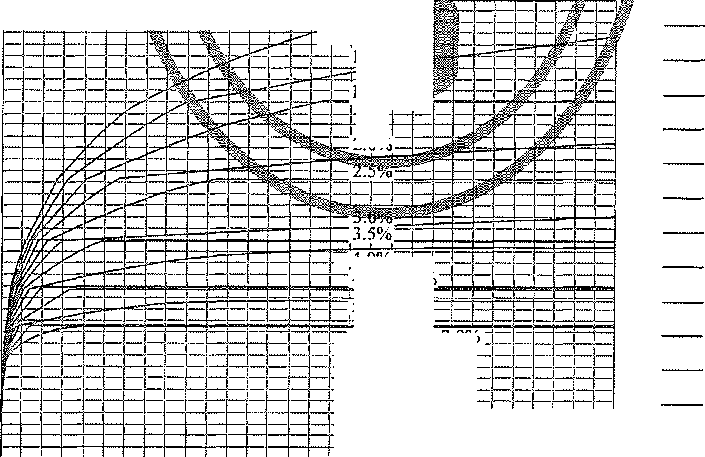

1设计速度大于或等于60km∕h的公路,竖曲线设计宜采用长的竖曲线和长直线 坡段的组合。有条件时宜釆用大于或等于表9. 3.4所列视觉所需要的竖曲线半径值。

表9.3.4视觉所需要的最小竖曲线半径值

|

设汁速度(kn√h) |

_____ ______竖曲线半径(m) ______ ____ | |

|

凸形 |

凹形 | |

|

120 |

20 000 |

12 000 |

|

10() |

16 000 |

IOooO |

|

80 |

12 000 |

8 000 |

|

60 |

9 000 |

6 000 |

2竖曲线应选用较大的半径。当条件受限制时,宜釆用大于或接近于竖曲线最小半 径的“一般值”;地形条件特殊困难而不得已时,方可采用竖曲线最小半径的“极限值L

3同向竖曲线间,特别是同向凹形竖曲线之间,直线坡段接近或达到最小坡长时, 宜合并设置为单曲线或复曲线。

4双车道公路在有超车需求的路段,应考虑超车视距要求,采用较大的凸形竖曲 线半径或设置必要的标志、标线等设施。

9.4横断面设计

9. 4.1公路横断面设计应最大限度地降低路堤髙度,减小对沿线生态的影响,保护 环境,使公路融入自然。条件受限制不得已而出现髙填、深挖时,应同桥梁、隧道、分 离式路基等方案进行论证比选。

9.4.2路基横断面布设应结合沿线地面横坡、自然条件、工程地质条件等进行设计 自然横坡较缓时,以整体式路基横断面为宜'横坡较陡、工程地质复杂时,高速公路宜 采用分^离式路基横断面◎

9.4. 3整体式路基的中间带宽度宜保持等值。米中间带的宽度根据需要增宽或减窄 时,应采用左右分幅线形设计。条件受限制,且中间带宽度变化小于3. Om日寸,可采用 渐变过渡,过渡段的渐变率不应大于1/10OO

9. 4.4整体式路基分为分离式路基或分离式路基汇合为整体式路基时,其中间带的 宽度增宽或减窄时,应设置过渡段其过渡段以设置在圆曲线半径较大的路段为宜。

9. 4.5公路横断而设计应注重路侧安全,做好中间带、加(减)速车道、路肩以及 渠化、左(右)转弯车道、交:通岛等各组成部分的细节设计。在有条件的地区或路段, 积极采用宽中央分隔带、低路基、缓边坡、宽浅边沟等断而形式。

9. 4.6中间带的设计应符合下列要求:

1中央分隔带形式:中央分隔带宽度大于或等于3. Om时宜用凹形;中央分隔带 宽度小于3. Om时可采用凸形;对于存在风沙和风舌影响的路段,宜采用平齐式

2中央分隔带缘石:中央分隔带宽度大于或等于3. 0m、或存在风沙和风雪影响的 路段,宜采用平齐式;中央分隔带宽度小于3∙0m时可采用平齐式或斜式。高速公路、 一级公路中臾分隔带不得采用栏式缘石。

3中央分隔带表面处理:中央分隔带宽度大于或等于3. On)时宜植草皮;中央分 隔带宽度小于3.0m时可栽灌木或铺面封闭.

9. 4.7公路横断面范围内的排水设计应自成体系、满足功能要求。设置在紧靠车道 的边沟,其断面宜采用浅碟形或漫流等方式;当釆用矩形或梯形边沟时,应加盖板。

9.4.8冬季积雪路段、工程地质病害严重路段等可适当加宽路基,改善行车条件。

9.5线形组合设计

9. 5.1线形组合设计应遵循下列原则:

1线形组合设计中,各技术指标除应分别符合平面、纵断面规定值外,还应考虑

横断面对线形组合与行驶安全缨纵断面、横断面的最不利值相互组 π ; Z确定平面、各自除应相对均衡、连续外, 还应考虑与之相邻岬咖指皙值白勺以衡、

3线形组合邮[%飾持答嘉灿叫.部IEJ相对憑愈化节奏的协调外,还应注 意同公路外部沿缩确观的适页⅛¾∕l⅛ ⅛件等的配合Y ∙ V

4路线线礙嵌I然地诱尊%顼旳論戏,并保持‰⅜连续性。

9. 5. 2线形≡⅛>计应符合下列呕求:  1平、纵IW相互对应,;Ipr-∣!

1平、纵IW相互对应,;Ipr-∣!

其相互对应程J⅛瓯格;随着H,∙ .∙∙l-⅛ 当平、

3

4

底部。

5

6

7

竖曲线长。搦平N竖曲线半径均较小时, 伸径的同时増大,"对应程度可适当放宽;

竖曲线半髓帔时,可不严宿相互对应。 ,.

长直线 :鄭陡或半径小!••[长•度钥的竖曲线组S"

长的平曲缕内萇宜包含 建;短的赫協宜与短的竖曲线组合。

建;短的赫協宜与短的竖曲线组合。

半径小的圆神纟號.讫点,不宜接折或设在賺働[线的顶部或凹形竖曲线的

径小的平

长的竖曲线内

凸形竖曲线的顶部

复曲线、S形曲线中的左

同反向平曲线的拐点重合。

度超高时,应釆用运行速度对其安全性予

以验算。

8应避免在长下坡路段、长直线路段或大半径圆曲线路段的末端接小半径圆曲线

的组合。

9.5.3设计速度大于或等于60kn√h的公路,应注重路线平、纵线形组合设计。设 计速度小于或等于40k∏√h的公路,可参照上述要求执行。

9. 5.4六车道及以上的高速公路,应重视直、曲线(含平、纵面)间的组合与搭 配,在曲线间设置足够长的回旋线或直线,使其衔接过渡顺适,路面排水良好。

—50 —

9. 5.5在高填方路段设置平曲线时,宜釆用较大半径的圆曲线,并设置具有诱导功 能的交通设施。

9.6线形与桥、隧的配合

9.6.1桥头引道与桥梁线形设计应符合下列要求:

籃形应符合路线布设的有关

1桥梁及其引道的位置、线形应与路线线形相协调,使之视野开阔,视线诱导良 好。各项技术指标应符合路线布设与总体设计的相关规定。

高速公路、一级公路和承

、路上的桥梁线形应与路线线形相

且连续、流畅。

桥梁、涵洞等人丁•廊却岫备基的衔接,

2

协调,

3 规定侦

9.6.2隧道洞口理

1隧道的位置fill洞口连接竺丄"讷縁翌形相协调,1U穗行车的安全与舒适 各项技术指标应符耦

2当设置曲线?釘 的平曲线时,其超緒值 曲线半径.

3隧道洞口外釐接 行程长度范围的平、 外平曲线可采用冋旋≡β,期应加强线形诱导i 需设置竖曲线时,宜采孱线德!勺竖曲线半径.心3

4高速公路、一级⅛Λ∣11∏分为上g玉行会赢的鎏希时,其洞口连接线的布 设应与路线整体线形相协调:鸞矗

5隧道洞口同路基的衔接i⅜ 路线布设估 液定;隧道内外路基宽度不一致 时,应在隧道进口外设置不小于3$设计速度行程长度的过渡段,且过渡段的最小长度

第隧道线爪对计≡τ<f F列要求:〕

布设与总体设讦规定

时,宣釆用示最超高的平曲线半径;

宜大于4%. ,:

条償限制需釆用设超髙

圖免采用需加宽的平

外侧各*设计速度 比较论证后,洞口内 洞门*辑从禪线形宜采用宜线坡段,

羸 碱

不应小于50m。

9.7线形与沿线设施的配合

9. 7.1线形设计应考虑收费站、服务区、停车区、客运汽车停靠站等沿线设施布设 的要求G

9. 7. 2主线收费站范围内路线宜为直线或不设超髙的曲线,不应将收费站设置在凹 形竖曲线的底部或连续下坡的中底部。

9. 7.3路线设计时应考虑标志、标线的设置;交通安全设施应与路线同步设计,充 分体现路线设计意图。路侧设计受限制的路段,应合理设置相应防护设施。

9.8线形与环境的协调

9. 8.1线形设计应充分考虑到速度对视觉的影响,设计速度高的公路,线形设计和 周围环境配合的要求应更高。

9.8.2公路线形应充分利用地形、自然风景,尽量少改变周围的地貌、地形、天然 森林、建筑物等景观,使公路与自然融为一体,最大限度地保护环境。

9. 8. 3公路防护工程应釆用工程防护与生态防护相结合的方式,减少对自然景观的 影响,加大恢复力度,使公路工程与自然环境相和谐。

9. 8.4宜适当放缓路堑边坡或将边坡的变坡点修整圆滑,使其接近于自然地面,增 进路容美观。

9. 8.5公路两侧的绿化应作为诱导视线、点缀风景以及改造环境的一种措施而进行 专门设计。

10.1 一般规定

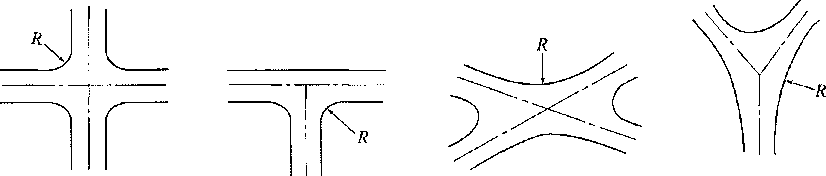

io. 1.1平面交叉设置应满足下列条件:

1平面交叉应根据相交公路的功能、技术等级、区域路网的现状和规划,以及交 叉区域地形、地貌条件等合理设皇私

2 一级公路、二级公路、三级公路、四级公路之间相互交叉时,平面交叉设置应 符合表10. h 1的规定。

表10.1.1乎面交叉的设置要求

|

彼交叉公路 |

_____公糸各主线 | ||||

|

-级公路 (「线) |

一级公路 (集故) |

二级公路 (I:戏) |

二纹公路 (集陂) |

土级、四级公路 | |

|

一级公路(「线) |

严格限制 |

—- |

一 | ||

|

…级公路(集散) |

严格限制 |

限制 |

***** |

— | |

|

二级公路(「•戏) |

严格限制 |

限制 |

限制 |

— |

— |

|

'•级公路(集澈} |

严格阳制 |

限制 |

限制 |

允许 |

— |

|

:一级、叫级公路 |

挡格限制 |

限制 |

限制 |

允许 |

⅛i,l- |

io. 1.2平面交叉设计应遵循下列原则:

1平面交叉位置的选择应综合考虑公路网现状和规划、地形、地物和地质条件、 经济与环境因素等,宜选择在地形平坦、视野开阔处。

2平面交叉选型应综合考虑相交公路功能、技术等级、交通量、交通管理方式、用地 条件和工程造价等因素,选用主要公I⅛或主要交通流畅通、冲突点少、冲突区小的形式。

3平面交叉几何设计应结合交通管理方式并考虑相关设施的布置C

4平面交叉范围内相交公路线形的技术指标应能满足视距的要求

5相交公路在平面交叉范围内的路段宜采用直线;当采用曲线时,其半径宜大于 不设超髙的圆曲线半径。纵面应力求平缓,并符合视觉所需的最小竖曲线半径值遂

6平面交叉设计应以预测的交通量为基本依据。设计所采用的交通量应为设计小 时交通量CJ

7平面交叉处行人穿越岔路口的设施应根据行人流量、公路技术等级和交通管理

__ 53 __

方式等设置人行横道、人行天桥或人行通道。

8平面交叉的几何设计应与标志、标线和信号设施一并考虑,统筹布设。视距不 良的小型平而交叉,可根据具体情况设置反光镜。

9平面交叉改建时,除应收集交通量以外,还应调查交通延误以及交通事故的数 量、程度、原因等现有交叉的使用状况。

10平面交叉设计应满足相交公路对应设计车辆的通行要求。有特殊通行需求时, 应根据实际通行车型,对平面交叉口的通行条件进行检验◎

10.1. 3平血交叉根据相交公路的功聾丄等级、交通量等可分别采用主路优先交叉、 无优先交叉或信号交叉三种不虬的愛逾會S另*溟应符合下列规定:

1公路功能、等级、夸诲套也:显羌别敢癡会顾明交,或交通量较大的T形交 叉,应釆用主路优先交够啰協式。

2两条相交公嘤多敍叉富坨的铲及均低且⅛lfi⅜∕b⅛,应采用无优先交叉 父通管理力式。 "

R晰号交叉管新心: ... ...

1) 两条交通囊均歔,且功能「;"时丽公路相交,*以項“主路优先”的规则 管理时;

2) 两相交细各围有主次之别!他交通量均较大(主要为向交通量大于或等于 75Om ,次要≡⅛tl向交通量大;城了「Mn抽∕h),采用r遛路优先”交通管理方  式会出现较频≡[⅛teS事故和过分泛洒趾误时;

式会出现较频≡[⅛teS事故和过分泛洒趾误时;

3) 主要公路鑿通璽相当大(主号M路双向交通量大厕

公路尽管交通量不囊,霞采用\.顼;巳厂'..n単管理方哲 姆公路上的车辆由于难 以遇到可供驶入的曲钮蹴而引起不可接受白飼通延误,威H缴冒险驶入长度不足的主

3 下述交叉贞

F 900 Wh) J而次要

流间隙而危及安全时; :.

4) 两相交公路的通量*达到上述範,但宙于新目当数量的行人和非机动车 穿越交叉而引起交通延误,

5) 环形交叉的入口因交通當旳些竺!勢变1延误时;

6) 位于城镇路段的平面交叉。 3

10.1. 4平面交叉设计速度的确定应符合下列规定:

1平面交叉范围内主要公路的设计速度,宜与路段设计速度相同。

2两相交公路的功能、等级相同或交通量相近时,平面交叉范围内的直行车道的 设计速度可适当降低,但不应低于路段的70% o

3次要公路因交角等原因改线,或因条件受限釆用较低的线形指标时,可适当降 低设计速度。

4 转弯车道的设计速度应根据路段设计速度、交通量、交叉类型、交通管理方式 和用地情况等因素综合确定。

10.1.5平面交叉交角与岔数的确定应符合下列规定:

ɪ平面交叉的交角宜为直角斜交时,其锐角应不小于70。;受地形条件或其他 特殊情况限制时,应大于45。。

2平面交叉岔数不应多于四条;岔数多于四条时应采用环形交叉。

3环形交叉的岔数不宜多于五条,有条件实行“入口让路”规则管理时,应采用 “入口让路”环形交叉。

4新建公路不应直接与已建的四岔或四岔以上的平面交叉相连接◎

10.1. 6二级及二级以上公路的平面交叉必须进行渠化设计;三级公路的平面交叉应 进行渠化设计;四级公路的平面交叉渠化设计应根据交叉形式、交通 管理方式以及转向交通量、设计速佈、加宽路口、设置转弯车道 和交通岛等方式。 ʃ . ∙

10.1. 7平面交叉间距啊空實而符合:「H駐匸;i

1平面交叉的间明凿*睁公路功拢L.广门.及其:®行能力和交 通延误的影响确定。 .

2 一级公路、二*赚的平面交父;間島项符合表10. 1.| ∣φ定,・,

公路技术箸级

表10.1.7" ^JSlS叉提小间距

葉故公路

公路功能

间距(m)

3 一级公路、二级新潔为干线公L1H-IIi.应;:.尤保证潺勅弟的畅通,采取排除 纵、横向干扰的措施,平⅜⅛⅜fil持足够λjM∙∙∙∙I必農鬲r孫矿带体交义.

4 一级公路、二级公艮燃轟覺*公路时,应合埋费桥*就交叉,通过支路合并等 措施,减少平面交叉的数量质

io. L 8平面交叉设计服务水平应符合下列规定:

1承担干线功能的一级公路平面交叉的设计服务水平应不低于三级;承担集散功 能的一级公路及二级公路、三级公路平而交义的设计服务水平应不低r四级

2三级及=级以上公路的平面交叉应対通行能力和服务水平进行分析和检鹼..

10.2平面交叉处公路的线形

10. 2.1平面线形设计应符合下列规定:

1平面交叉范围内两相交公路应正交或接近正交,平面线形宜为直线或大半径圆 曲线,不宜采用需设超高的圆曲线。

2新建公路与等级较低的既有公路交角小于70。时,应对次要公路在交叉前后一 定范围实施局部改线C)

10. 2.2纵面线形设计应符合下列规定:

1平面交叉范围内,两相交公路的纵面宜平缓。纵面线形应满足停车视距的要求CS

2主要公路在交叉范围内的纵坡应在0. 15% -3%的范围内;次要公路紧接交叉 的引道部分应以θ∙5%〜2%的上坡通往交叉。

3主要公路在交叉范围内的圆曲线设置超高时,次要公路的纵坡应服从主要公路 的横坡Cl

10. 2. 3立面设计应符合下列规定:

1平面交叉的两相交公路共有部分的立而形式及其引道横坡,应根据两相交公路 的功能、等级、平纵线形、交通管理方式等因素而定。采用“主路优先”交通管理方 式的交叉,应使主要公路的横断面贯穿交叉,而调整次要公路的纵断面以适应主要公路 的横断面;当调整纵断面有困难时,应同时调整两公路的横断面。

2分隔的右转弯车道或右转弯附加路面上,各处的高程和横坡应满足相交公路共 有部分及其相邻局部段落的岔路的立面、转弯曲线所需的超高、整个交叉范围内的路面 排水和路容的需要。

3平而交叉范围内的路面排水应流畅,并以此作为立面设计的主要考虑因素之一。 包括隐形岛在内的任何部分的路面上不得有积水。

10.3 视距

10. 3.1引道视距应符合下列规定:

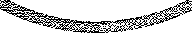

1每条岔路上都应提供与行驶速度相适应的引道视距,如图10. 3. 1所示。

2引道视距在数值上等于停车视距,但量取标准为:视点高1.2m,物高Omo各 种设计速度所对应的引道视距及凸形竖曲线的最小半径应符合表10. 3. 1的规定CI

表10.3.1引道视距及相应的凸形竖曲线最小半径

|

设计速度(km/h) |

IOO |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 |

|

引道视距(m) |

160 |

IlO |

75 |

40 |

30 |

20 |

|

引道凸形竖曲线最小半径(m) |

10 700 |

5 IOO |

2 400 |

700 |

400 |

200 |

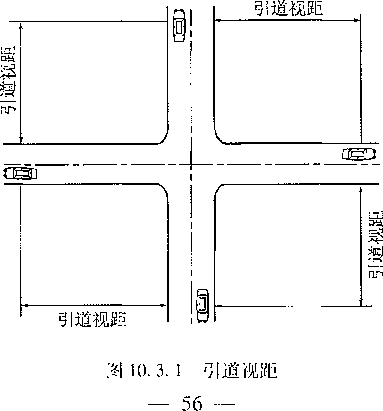

10.3.2 通视三角区的视距应符合下列规定:

ɪ两相交公路间,由各自停车视距所组成的三角区内不得存在任何有碍通视的物 体,如图10. 3. 2-1所示。

图10. 3. 2-1通视T角区

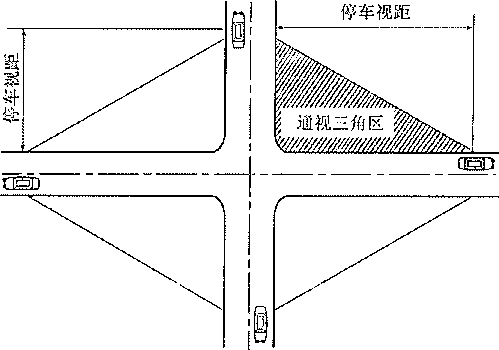

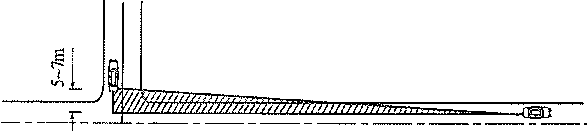

2条件受限制不能保证由停车视距所构成的通视三角区时,应保证主要公路的安 全交叉停车视距和次要公路至主要公路边车道中心线5 ~ 7∏1所组成的通视三角区,如 图10. 3. 2-2所示&安全交叉停车视距值应符合表10. 3. 2的规定.

安全交叉停车视距

图10. 3. 2-2安全交叉停车视距谒視O¾Γ<

≡I0.3.2安全交叉停车视距

|

设计速度(Wh) |

IOO |

80 |

60 |

40 |

30 |

20 |

|

停车视距(m) |

160 |

IIO |

75 |

40 |

30 |

20 |

|

安全交叉停车视距(m) |

250 |

175 |

115 |

70 |

55 |

35 |

10.4转弯设计

10. 4.1平面交叉转弯曲线的线形及路幅宽度应根据设计车辆的转弯行迹确定。

10. 4. 2转弯曲线所采用的设计车辆及设计速度应符合下列规定:

1各级公路应根据对应设计车辆的行迹进行转弯设计,必要时应对弯道的路面加 宽、转向净空等进行检验。

2左转弯曲线应采用载重汽车的行迹控制设计,转弯设计速度宜釆用5-15kn√ho 大型车比例很少或条件受限的公路,可迷典2⅛m∕h速度时载重汽车的行迹控制设计, 但左转弯内缘曲线的最小半径;

3设置分隔的右转弯车溥宿,丿J.转弯设评速墩还有大寸40km∕h;当主要公路设计 速度小于或等于60km∕h 疏験務舍设计速度不蹄W堂輙% O公路技术等级低、交 通量不大时,可不设右转舍专:而行车拼.:

.《■

10. 4. 3转弯路面,参最小圆"半f± I--IJdju应符合下

1载重汽车在省种為弯速度情况F-籍而由球的最小圆IftW径应根据转弯速度

,、 H 投 y—.…——J \\ \\

按表10.4.3确定。 / V⅛电

表10.4.3路面内缘的最小半径

|

转弯速度(km/h) |

20 |

i ~∖y~r—L |

40 |

H501 |

60 |

70 | ||

|

最小半径(iɪɪ) |

JħlL |

20 (15) |

30 |

45 |

JML |

75 |

90 | |

|

形小超高(% ) |

2 |

"2 |

2 |

3 |

JHL |

5 |

6 | |

|

最大超高(%) |

..___________冗"极限隹矽 ____________ | |||||||

^^注:条件受限制时可采用隐J殮孔

2转弯路面边缘车辆转弯时断们3%擊H糜合下列规定:

1) 渠化平面交叉的極日丰内侧路面譬翁心圆复曲线;左转弯内 侧路面边缘以一单圆曲线来通炊顺Kf了

2) 当按饺接列车设计时,福谥边緣叫悉里簽行迹的复曲线。

3) 非渠化平面交叉的转弯路面边缘可采用半径15n】的圆曲线。

10.5附加车道及交通岛

10. 5.1右转弯附加车道设计应符合下列规定:

1主要公路设计速度大于或等于60km∕h时,应在主要公路上增设减速分流车道 和加速汇流车道。

2两条一级公路相交或一级公路与交通量大的二级公路相交时,其右转弯运行应 设置经渠化分隔的右转弯车道。

3

D

2)

3)

4)

5)

一级公路、二级公路的平面交叉中,符合下列情况之一时应设置右转弯车道: 斜交角接近于70。的锐角象限;

交通量较大,右转弯交通会引起不合理的交通延误;

右转弯车流中大型车比例较大;

右转弯行驶速度大于30kn√h;

互通式立体交叉连接线中的平面交叉右转弯交通量较大。

10. 5. 2左转弯车道设计应符合下列规定:

1四车道公路除左转交通量很小且对直行交通不造成阻碍或延误者外,均应在平 面交叉范围内设置左转弯车道.

二级公路符合下列情况之一

2

1 )

2)

3)

3

K设置左转

与高速公路或一级公路娅式

非机动车较多且未设麗慢枷的平面交叉;

左转弯交通会引起

而婀或交京」 左转弯车道应由辛鬻变

隋而交叉;

、减速F; M佟樓段河板。左贖欢谶段长度应不小于 s∏<可不考優'候H瓯:

30mo当左转弯交通虽很

10. 5.3变速车道设註 夺合F列规定:;

ɪ变速车道的长度∣Z⅞≡相交公路>√÷i 区辻浊度和变速条件等* A 10.5.3-1确定。

表.史逸咨度畏度 !

|

公路类别 |

(km/h) ¥ |

~lZ≡"lι< • ...5............................................. |

JJ曇遛长度(nι) | ||||

|

% 莉.":1 h i .. |

^⅛⅛jW(knι∕Iι) | ||||||

|

0冒 |

眞20 |

40 | |||||

|

主愛公路 |

!00 |

95 |

7 23° ~ |

190 | |||

|

80 |

‰o '¾ι |

50 |

費~^20 |

80 | |||

|

60 |

zɪ: |

20 |

奔i°⅜套 |

80 |

40 | ||

|

40 |

20知 |

20 |

— | ||||

|

次要公路 |

80 |

45 |

— 一― |

铲90 |

80 |

50 | |

|

60 |

30 |

20 |

W |

65 |

55 |

25 | |

|

40 |

15 |

10 |

— |

25 |

15 |

— | |

|

30 |

IO |

— |

10 |

一 | |||

注:我列変速车道K座不包括渐变段的长度

2变速车道渐变段设计应符合下列规定:

D变速车道为等宽车道时,其长度应另增加表10.5.3-2所列的渐变段长度。

表10.5.3-2渐变段长度

|

设计速度(km/h) |

100 |

80 |

60 |

40 |

|

渐变段长度(m) |

60 |

50 |

40 |

30 |

2) 变速车道为非等宽渐变式时,其长度应不小于按减速时l∙0m∕s或加速时

O. 6m∕s的侧移率变换车道的计算值。

3) 公路的设计速度大于或等于80km∕h,且直行交通量较大时,右转弯变速车道应 采用附渐变段的等宽车道;其他情况宜采用渐变式变速车道。

4) 当直行车道的通行能力有富余,或条件受限制而难以设置应有长度的加速车道 时,可采用较短的渐变式加速车道。

10. 5. 4渠化平面交叉交通岛的设置应符合下列规定:

1需专辟右转弯车道时应设置导流岛。

2信号交叉中,左转弯为两条车道时,左转车道与同向直行车道间宜设置导流岛。

3左转车道与对向直行车道间应设置分隔岛。

4 T形交叉中,次要公路引道上的两左转弯行迹间应设置分隔岛。

5对向行车道间需提供行人穿越的避险场所,或需设置标志、信号立柱时,应设 置分隔岛C)

10. 5. 5交通岛的选型应符合下列规定:

1当被交通岛分隔的车行道有不少于两条的车道,或虽为一条车道但设置绕避故 障车辆的加宽时,或岛中需设置标志、信号柱时,应采用由缘石围成的实体岛。

2岛的面积较小,或不需要,或不宜采用强行分隔时,宜采用在路面上由标线示 出的隐形岛。

3岛的面积较大时,宜采用由设置宽度不小于O. 5m的路缘带的行车道围成的浅 碟式岛。

10.6平面交叉的改建

10. 6. 1改建前应收集该交叉的交通管理方式、现状及预测交通量、几何构造、设施 现状,以及交通事故的频度、性质、严重程度及其原因等使用情况,以确定相应改建 ,,,I- J f

10.6.2通行能力不足或不能保证交通安全时,应采取下列改善措施:

1增加引道的车道数,如增辟转弯车道、变速车道和非机动车道等。

2完善渠化设计。

3斜交角较大时,对部分岔路的平面线形作局部的改移。

4改善视距。

5改善引道纵面线形,并做好立面处理。

6改善转弯曲线Cl

7改变交通管理方式,完善或重新设置标志、标线和信号。

8指定行人和非机动车的横穿位置或改善行人横穿设施,可增辟越路避险岛,建 设天桥或通道等C

10. 6.3平面交叉密度较高的路段,除采取相应措施改善部分平面交叉外,必要时应 通过调整路网中的局部节点,取消部分平面交叉,即截断次要公路或建分离式立体 交叉G

10.6.4采取多种措施仍不能满足通行能力或保证交通安全要求时,应考虑改建为互 通式立体交叉。

11.1 —般规定

叉和分离式立体交叉,设置立体交叉

11.1.1公路与公路立体交叉分参

应符合下列规定: Z

1高速公路与各级公路縮~ ............ ...

翼他公•路交叉应采用立

3二级、三级公辭]嵌叉,hij/濾•狀化时或有彎幷阳:也点宜采用立体交叉。

用立体交叉..

一级公路同交通龄:

11.1.2符合下列廉卡廨寸应设置"•询忒立.依交W:

1高速公路间恢脚一级公路和交处'••••• -• .. ■;

2高速公路、"緋..公路同通往顼•取以上城市、重要的政崩或*济中心的主要公路 相交处。

3高速公路、L…级公路同通往巾快WM港口、机场;/,:;.;,[-和游览胜地等的主 要公路相交处。

4

5

6

7

交叉。

高速公路同主重要交通源旳*、路粗ZH 攻公路间

叉的通行能力不ii

承担干线功育醐

由于地形或场地条件

吏该公路成 _____

—级公路上

皮线。

&公路和集散悬路相交。

足需要或顺频繁的交通事故。

〔因设置互通式立 g 妳综合效益大于设置平面

11.1.3符合下列条件时应设置分离式豈体交叉:

1高速公路同其他各级公路交叉,除因交通转换而设置互通式立体交叉外,均必 须设置分离式立体交叉。

2承担干线功能的一级公路同其他各级公路的交叉,除因交通转换需要而设互通 式立体交叉外,为减少平面交叉,且相交的公路又不能截断时,应釆用分离式立体 交叉。

3二级、三级、四级公路间的交叉,直行交通量很大或地形条件适宜,且不考虑 交通转换时,可设置分离式立体交叉。

ILL 4互通式立体交叉分为枢纽互通式立体交叉和一般互通式立体交叉,设置应符 合下列规定:

1高速公路间、或高速公路与承担干线功能的一级公路间、或承担干线功能的一 级公路间的互通式立体交叉,应为枢纽互通式立体交叉。

2高速公路、承担干线功能的一级公路与承担集散功能的一级公路及其他公路相 交的互通式立体交叉,应为一般互通式立体交叉。

11.1.5互通式立体交叉的间距应符合下列规定:

1大城市、重要工业园区附近的高速公路,其互通式立体交叉的平均间距宜为 5-10km;其他地区

2高速公路相 §路网结构或其他

特殊情况限制,经名 上一互通式立体交

叉加速车道渐变段纟 国的距离,不得小

于1 OOOm,且应进彳 K线和警示、诱导

设施;小于1 OOOnl :互通式立体交叉。

3高速公路相 糞戈壁、草原地区

和人口稀疏的山区石 U形转弯设施。

4非高速公路 行。条件受限时,

经对交织段的通行倉

U. L 6互通式立 规定:

交邕与相邻的疎有出入口的设施或隧IT⅛['f的距离应符合下列

1互通式立体交聴訓雌区、停车区、"•二乍停靠舞IE的距离应能满足设置

出口预告标志的需要口微摆⅝制时,间距可"“•、:崩小,剪方口终点至下一个岀口 起点的距离不应小于1 00θ'¾∕j⅝⅛^000m且经论证咬襪揷,应按复合式互通式立

体交叉的方式处理。 二•…二¥「

2隧道岀口与前方互通式雙篓设置出口预告标志的需要; 条件受限制时,隧道出口至前方互通起点的距离不应小于1 OOOrn,小 于时应在隧道入口前或隧道内设置预告标志。

3互通式立体交叉加速车道渐变段终点至前方隧道进口的距离(以m计)以不小 于设计速度(以km/h计)的1倍长度为宜。

ɪl. 1.7确定互通式立体交叉位置时,应综合考虑公路网的现状和规划情况,并设在 两相交公路线形指标良好,地形、地质神环境条件有利的位置◎与之相连的公路应符合 下列条件:

1相连接公路在路网中不应低于次要干线或集散公路的功能,不应有较大的横向 干扰。

2通行能力应满足过境和集散交通量的要求。

3与主要交通源的连接应短捷Cl

4分配到路网中附近公路的交通量应适当,不应使某些道路或路段负荷过重。

5根据路网布局等条件而选定的被连通的公路,在通行能力和其他方面不能满足 需要时,应进行改建设计。

11.1.8互通式立体交叉选型,应综合考虑相交公路的功能、技术等级、匝道设计速 度、地形、地物、用地条件、交通量、造价以及是否设置收费站等因素确定。

11.1.9互通式立体交叉范围内主线线形指标应符合表IL 1. 9的规定。

表11.1.9互通式立体交叉范围内主线线形指标

|

设计速度(km/h) |

12() |

100 |

80 |

60 | ||

|

最小圆仙线半径 (m) |

j般值 |

2 000 |

I 500 |

1 100 |

500 | |

|

极限值 |

1 500 |

1 000 |

700 |

350 | ||

|

最小竖曲线半径 3】) |

凸形 |

一般值 |

45 OOo |

25 000 |

12 000 |

6 O(Jo |

|

极限值 |

23 000 |

15 000 |

6 000 |

3 000 | ||

|

凹形 |

一般值 |

16 000 |

12 000 |

8 000 |

4 000 | |

|

极限值 |

12 00() |

8 000 |

4 OOO |

2 000 | ||

|

最大纵坡(%) |

一般值 |

2 |

2 |

3 |

4.5 (4) | |

|

最大值 |

2 |

3 |

4 (3.5) |

5.5 (4.5) | ||

注:当主要公路以较大的下坡进入互通式立体交叉,且所接的减速车道为下坡,同时,后随的匝道线形指标较

低时,主要公路的纵坡不得大于括号内的值。

11. L 10复合式互通式立体交叉的交织段长度不应小于60OmJ其连接可采用下列三 种方式:

1采用辅助车道将两处互通式立体交叉的相邻出入口直接连通。

2采用与主线分隔的集散车道将主线一侧所有的出口和入口连通。

3釆用分离车道,形成两处互通式立体交叉间无交织运行的方式。

11.2视距

11. 2.1互通式立体交叉区域应具有良好的通视条件。

11. 2. 2主线分流鼻之前应保证判断出口所需的识别视距。识别视距应符合表7. 9.5 的规定。条件受限制时,识别视距应大于L 25倍的主线停车视距。

11.2.3匝道全长范围内的停车视距应不小于表11.2.3的规定。

表IL 2. 3匝道停车视距

|

设计速度(km/h) |

80 |

70 |

60 |

50 |

40 |

35 |

30 |

|

停车视距(m) |

IlO (135) |

95 (120) |

75 (100) |

65 (70) |

40 (45) |

35 |

30 |

注:积驾冰冻地区,应不小于括号内的数值

11. 2. 4 汇流鼻前,匝道与主线间应具有如 图11.2.4所示的通视三角区。

IOOm

图11.2.4汇流鼻前通视T角区

11.2.5匝道岀口位置应明显,易于识别,宜 将出口分流鼻设置在跨线桥前;当设置在跨线桥 后时,匝道出口至跨线桥的距离不应小于150m .

11.3 匝道设计

11.3.1互通式立体交叉的匝道设计速度应符合表11.3. 1的规定』

表IL 3.1匝道设计速度

|

匝道类型 |

n:连我 |

半立连式 |

环形匝道 | |

|

匝道设计速度 (km/h) |

枢纽互通式立体交叉 |

80、70, 60 s 50 |

80、70、60、50、40 |

40 |

|

一般互通式立体交叉 |

60、50、40 |

60、50、40 l |

40s 35 X 30 | |

注:1.右转宵匝道宜采用上限或中间值

Z就连式成半也迎式左转吁匝逍F:釆用上限戒中间值.

11.3. 2匝道横断面设计应符合下列规定:

1匝道横断面各组成部分的尺寸如下:

D车道宽度为3∙50m°当匝道设计速度大于60km∕h时,车道宽度可采用3.75∏l

2) 路缘带宽度为0.50m°

3) 左侧硬路肩(含路缘带)宽度为LOOm;当单向双车道匝道设供紧急停车用的 右侧硬路肩时,左侧硬路肩宽度可采用0.75m。

4) 右侧硬路肩(含路缘带)宽度:设供紧急停车用硬路肩时宜釆用3. OOm,条件 受限制时可釆用1-5Om,但为对向分隔式双车道时宜釆用2. OOm;不设供紧急停车用硬 路肩时为1. OOmC

5) 土路肩的宽度为0.75m;条件受限制时,不设路侧护栏者可采用0.5g

6) 中央分隔带的宽度应不小于1. OOmo

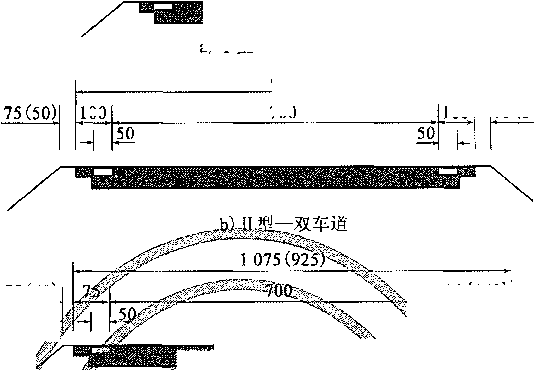

2匝道横断面应釆用图11.3.2所示的四种类型,并按下列条件选用:

1)交通量小于IoOPCu/h时,或交通量大于或等于IOOPCU/h但小于1 200pcu∕h λ 匝道长度小于或等于50Om时,应采用1型°

—65 —

|

75(50)J |

IOoj |

350 |

300(150) |

|

T |

50 50 |

a) I型一单车道

900

700

100∣ !75(50)

75 (50)

100

75(50)

∣3OO(15O?

:⅛⅛¾⅛d∙M⅛⅛⅞κκ;奁∙⅛■如二.”上

/ -■

C)Ill型.•戏乍场破供笠总仰乍亓卩应路,⑴■-

笏 W W \

75(50)j

1 500(1 300)

75(50)∣ 婀(迦

1 "山 r ■.

∕ΓEΞΞ篓护 :.& :.淺;睡荻⅛N,A⅞%< • •::. ;:.•••••.: "、• "• ;.滅.."I

Li) SV ι⅛'1舄向分牌式双车道

350' 3θ - ^ai--P-W0.1 1.50

.>t)0 /

■- ⅛图11.3.2 ITifc断血的基本类型(尺寸单仲界仲 涡< 包括曲线上的加宽值C / ,

虑超车之需而釆用IW,

2) 交通量大融繇 eθpcιWh∙但小叩)pcu∕h顶 抨寸采用单车JIlJIli Ih

3) 交通量大于⅛⅜T⅝00pcu∕h但方、•于i 500

/h时,应

4)交通量大于或等劉5

跌度大于50Om时,应考

∕h>,应采用H型。

5) 对向分隔式双车道E

于非高速公路一方时,可选用对向罪 好道匝道,可采用U型。

6) 对向分隔式匝道各单向车道数及横断面组成,宜符合匝道横断面基本类型及尺 寸的规定。

7) 环形匝道釆用单车道匝道,其设计通行能力为800 ~ 1 OOOPCU∕ho

3主线分岔或合流的多车道匝道,其车道、硬路肩的宽度应与主线相同。

计速度小于或等于40kn√h,且位

IL 3.3匝道的平面线形应根据匝道设计速度、交叉类型、交通量、地形、用地条 件、造价等因素确定,其设计应符合下列规定:

1匝道的圆曲线最小半径、不设超高的圆曲线最小半径应符合表11. 3. 3-1的

规定

表11.3.3-1匝道圆曲线最小半径和不设超高的圆曲线最小半径

|

匝道设计速度(Wh) |

80 |

70 |

60 |

50 |

40 |

35 |

30 | |

|

匝道陳曲线最小半径 ⑶) |

i般值 |

280 |

210 |

150 |

IOO |

60 |

40 |

30 |

|

极限值 |

230 |

175 |

120 |

80 |

50 |

35 |

25 | |

|

不设超高的I蚓曲线血小半径 (m) |

路拱W 2% |

2 500 |

2 000 |

I 500 |

1 OOO |

600 |

500 |

350 |

■-表H.3.3√ '匝道回旋线参数及长度

|

匝道设计速度(krɪr 1:: |

80 |

70 |

60 |

50 |

■if- |

35 |

30 |

|

叫旋线参数為(n.! |

'W —前 |

_________________!....... 一 |

L厂 |

30 |

20 | ||

|

M旋线長度(nι) |

⅝7° |

60 ...疆. |

挙5 |

30 |

25 | ||

4在分流鼻处,匝3吨小曲率半径3. 3-3规定.相接分流鼻 回旋线(A)的匝道圆曲线站电(;)W叩:!∙∙垓祯寂缅匾运行速度对应的最小半径 一般值,同时宜满足A/&WL5

表11.3.3-3分流鼻处匝道平曲线最小曲率半径

|

主线i殳计速度(kn√h) |

120 |

IOO |

80 |

60 | ||

|

分流鼻处的设讣速度(km/h) |

80 |

70 |

65 |

60 |

55 | |

|

最小曲宰半径(Hl) |

-般值 |

450 |

350 |

300 |

250 |

200 |

|

极限值 |

400 |

300 |

250 |

200 |

150 | |

注:一般互通式立体交叉可将上表中分流鼻处的设计速度降低5km∕h,取用对应的规定值。

5匝道中径相衔接的复曲线,其大小半径之比不应大于1.5,大于时应设回 旋线。

∏. 3.4匝道的纵面线形设计应符合下列规定:

1匝道最大纵坡应符合表H-3.4-1的规定。

表11. 3.4-1匝道最大纵坡

|

匝道设计速度(km/h) |

80 I 70 |

60 50 |

4() I 35 30 | ||

|

最大纵坡 (%) |

Jllffn匝道 |

I:坡’ |

3 |

4 |

5 |

|

下坡 |

3 |

3 |

4 | ||

|

入口匝道 |

I:坡 |

3 |

3 |

4 | |

|

下坡' |

3 |

4 |

5 | ||

注:因地形困难或用地紧张时可增大1% ; *非冰冻积雪地区在特殊困如潴况下可增加2%

2匝道竖曲线的最小半径及最小长度应符合表11. 3. 4-2的规定。

表11.3.4-2匝道竖曲线的最小半径及最小长度

|

匝道设计速度(km/h) |

80 |

70 |

60 |

50 |

40 |

35 |

30 | ||

|

竖曲线 最小#径 (m) |

凸形 |

一•般值 |

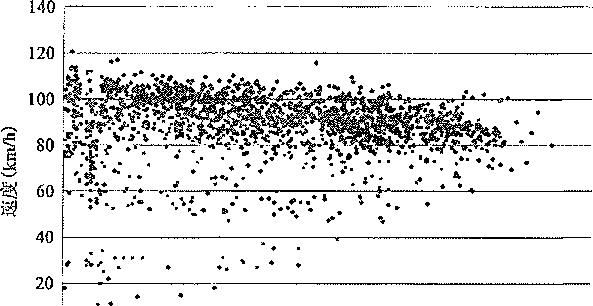

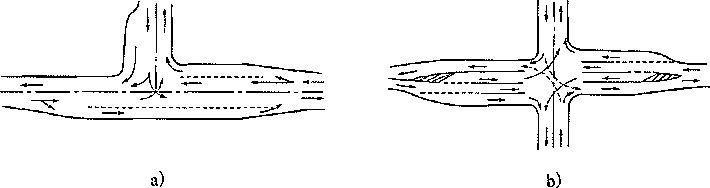

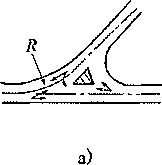

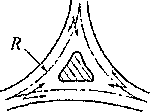

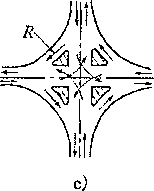

4 500 |