ICS 43.140

Y 14

GB 17761—2018

代替 GB 17761—1999

Safety technical SPeCifiCatiOn for electric bicycle

2018-05-15 发布

2019-04-15 实施

本标准的全部技术内容为强制性的。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB 17761—1999«电动自行车通用技术条件》。

本标准与GB 17761-1999相比,主要技术变化如下:

--增加了第4章总则、第5章整车标志;

——删除了原标准第4章产品分类、第7章检验规则;

——增加了 6.1.7车速提示音,6.1.8淋水涉水性能、6.4防火性能、6.5阻燃性能、6.6无线电骚扰特 性等条款。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本标准起草单位:中国电子技术标准化研究院、国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心、中 国标准化研究院、公安部交通管理科学研究所、公安部道路交通安全研究中心、北京市轻工产品质量监 督检验一站、北京理工大学、全国工业产品生产许可证审查中心、国家质量监督检验检疫总局缺陷产品 管理中心、四川省成都市公安局交通管理局、中国轻工业联合会、上海协津自行车科技服务有限公司、上 海机动车检测认证技术研究中心有限公司、中国消费者协会、北京市消费者协会、浙江绿源电动车有限 公司、江苏新日电动车股份有限公司。

本标准主要起草人:陈大纪、郝文建、叶震涛、孙巍、舒强、罗跃、李传和、陈剑、罗刚、聂博、余世光、 缪文泉、杨跃翔、张英、孟凯、王琰、倪捷、赵学忠。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB 17761—19990

1范围

本标准规定了电动自行车的整车安全、机械安全、电气安全、防火性能、阻燃性能、无线电骚扰特性 和使用说明书的主要技术要求及相应的试验方法。

本标准适用于电动自行车。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 755—2008 旋转电机 定额和性能(IEC 60034-1 ∙2004,IDT)

GB 3565—2005 自行车安全要求(ISO 4210:1996,IDT)

GB/T 4208—2017 外壳防护等级(IP 代码)(IEC 60529:2013,IDT)

GB/T 5169.11电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼 热丝可燃性试验方法(GWEPT)(GB/T 5169.11—2017,IEC 60695-2-11 :2014.IDT)

GB/T 5169.1δ电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰50 W水平与垂直火焰试验 方法(GB/T 5169.16—2017,IEC 60695-11-10:2O13,IDT)

GB/T 5296.1 消费品使用说明 第 1 部分:总则(GB/T 5296.1—2012, ISO/IEC 指南 37:1995, MOD)

GB 8410—2006汽车内饰材料的燃烧特性

GB/T 12742自行车检测设备和器具技术条件

GB 14023 车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车外接收机的限值和测量方法 (GB 14023—2011. IEC∕CISPR 12:2009.IDT)

GB/T 16842—2016 外壳对人和设备的防护检验用试具(IEC 61032:1997.IDT)

GB/T 22791 自行车 照明设备(GB/T 22791—2008,ISO 6742-1 : 1987,IDT) GB/T 31887 自行车 反射装置(GB/T 31887—2015,ISO 6742-2: 1985.IDT) QB/T 1880自行车车架

3术语和定义

GB 3565—2005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电动自行车 electric bicycle

以车载蓄电池作为辅助能源,具有脚踏骑行能力,能实现电助动或./和电驱动功能的两轮自行车。

3.2

装配完整的电动自行车 fully assembled electric bicycle

为达到使用目的,配备有所必需的全部部件(含蓄电池及使用说明书中明示的所有配件,但不含非 车载充电器)的电动自行车(3.υ0

3.3

电驱动 electric drive

驱动电能来源于车载蓄电池,仅以电动机输出动力的驱动方式。

3.4

电助动 electric aid

由人力和电动机的动力按输岀比例组成的驱动方式。

3.5

制造日期 manufactured date

车辆制造完成的日期。

4 总则

4.1电动自行车应当符合下列要求:

a) 具有脚踏骑行能力;

b) 具有电驱动或/和电助动功能;

C)电驱动行驶时.最高设计车速不超过25 km/h;电助动行驶时,车速超过25 km/h,电动机不得 提供动力输出;

d) 装配完整的电动自行车的整车质量小于或等于55 kg;

e) 蓄电池标称电压小于或等于48 V;

f) 电动机额定连续输出功率小于或等于400 W3

4.2在正常使用、合理可预见的误用以及故障情况下,电动自行车应当保证不会发生危险。危险包括 但不限于以下情形:

a) 产生的热量造成材料变质或人员烫伤;

b) 在充电、行驶等过程中引起燃烧、爆炸、触电等;

C)因整车或部件发生断裂、松动、变形及运动干涉等情形而导致的人身伤害。

4.3电动自行车的软硬件均应当具有防篡改设计.防止擅自改装或改动最高车速、功率、电压、脚踏骑 行能力。

4.4电动自行车除符合本标准规定的安全要求外,其整车及部件(如:蓄电池、车载充电器等)还应当符 合相关国家标准、行业标准的安全要求。

5整车标志

5.1铭牌

铭牌应当用中文标明以下信息:产品名称、型号、制造商名称或商标、制造年月等。铭牌上标明的内 容应当规范、清晰耐久且易于识别。

5.2 整车编码

在电动自行车车架本体不可分隔的醒目部位(前管和中接头应当优先考虑)表面,应当永久性地标 上每辆电动自行车唯一的整车编码。

注1:车架本体,是指构成车架的本体材料,如果编码刻制在其他材料上再焊接到车架上就不属于车架本体。

注2:不可分隔部位.如减震车架的后部与前部是可分隔的,此后部即为可分隔部位。

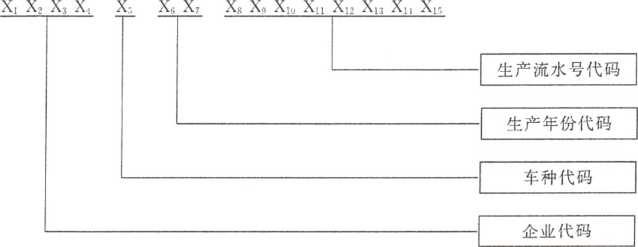

整车编码采用15位全数字代码结构,共由4部分组成,从左至右依次是企业代码、车种代码、生产 年份代码、生产流水号代码,如图1所示:

说明:

X1-X1 :企业代码。

X5 :车种代码.用2表示电动自行车。

Xli〜X,:生产年份代码,以公元纪年的后两位表示,由企业根据电动自行车的生产年份自行分配。

X,〜X” :生产流水号代码,由企业自行分配的产品流水号。

图1整车编码

整车编码刻制不得影响电动自行车强度且易于观察和读取,不易磨损和腐蚀损坏.永久保持。整车 编码可以排成一行,也可以排成两行。刻制的字体高度应当大于或等于4 mm,深度应当不小于 0.2 mm.清晰可见。

刻制整车编码的部件不得采用打磨、挖补、垫片等方式处理,从上方或前方观察时打刻区域周边足 够大面积的表面不得有任何覆盖物;如有覆盖物.该覆盖物的表面应当明确标示“整车编码”字样,且覆 盖物在不使用任何专用工具的情况下能直接取下或揭开及复原.以方便地观察到足够大的包括打刻区 域的表面。

5.3 电动机编码

电动机编码至少应当包括电动机功率和电压的信息,并应当永久性地刻制在电动机外壳上。

5.4号牌安装位置

电动自行车后部应当具有方便安装号牌的位置,其上应当有2个安装孔且中心间距为80 mm0

5.5产品合格证

产品合格证应当用中文清晰标明产品名称、型号、制造商或商标、生产厂及地址、制造日期、整车编 码、电动机编码、驱动方式(电驱动和/或电助动)、最高设计车速、整车质量、电动机功率和额定电压、电 池种类等。上述信息还应当具有可识读的二维码等信息码。

6安全要求

6.1整车安全

6.1.1车速限值

6.1.1.1电动自行车车速限值应当符合下列要求:

a) 使用电驱动功能行驶时.最高车速不超过最高设计车速,且不超过25 km/h;

b) 使用电助动功能行驶时,车速超过25 km/h时,电动机不提供动力输岀。

6.1.1.2电动机控制系统应当具有防速度篡改设计。

6.1.2制动性能

电动自行车制动性能应当符合表1规定.在相应的制动距离内平稳安全地停住。

表1制动性能

|

试验条件 |

试验速度 km/h |

使用的车闸 |

制动距离 m |

|

干 态 |

25 |

同时使用前后车闸 |

≤7 |

|

单用后闸 |

≤15 | ||

|

湿 态 |

16 |

同时使用前后车闸 |

≤9 |

|

单用后闸 |

≤19 |

6.1.3整车质量

装配完整的电动自行车的整车质量应当小于或等于55 kg0

6.1.4脚踏骑行能力

电动自行车脚踏骑行能力应当符合下列要求:

a) 30 min的脚踏骑行距离大于或等于5 km:

b) 两曲柄外侧面最大距离小于或等于300 mm;

C)鞍座前端在水平方向位置不得超过中轴中心线。

6.1.5 尺寸限值

电动自行车的尺寸限值应当符合下列要求:

a) 整车高度小于或等于1 100 mm;车体宽度(除车把、脚蹬部分外)小于或等于450 mm;前、后 轮中心距小于或等于1 250 mm;鞍座高度大于或等于635 mm;

b) 鞍座长度小于或等于350 mm;

C)后轮上方的衣架平坦部分最大宽度小于或等于175 mm。

6.1.6 结构

6.1.6.1脚蹬间隙

电动自行车的脚蹬间隙应当符合GB 3565-2005中11.2的规定。

6.1.6.2 突出物

电动自行车的突出物应当符合GB 3565—2005中4.2的规定。

6.1.6.3 防碰擦

电动自行车的不动件不得与运动件相碰擦。

6.1.7车速提示音

电动自行车应当有车速提示音,并符合下列要求:

a)当行驶车速达到15 km/h时持续发出提示音;

b)提示音声压级范围为55 dB(A)〜62 dB(A)。

注:车速提示音推荐采用自行车车铃音。单次发音周期可为3s,单次发音时间可约为700 ms。

6.1.8淋水涉水性能

按7.2.8规定的淋水涉水试验方法进行试验,试验后,电动自行车应当可以正常骑行,各电器部件 功能正常,绝缘电阻值应当大于或等于1 MQ。

6.2机械安全

6.2.1车架/前叉组合件

6.2.1.1车架/前叉组合件振动强度

按7.3.1.1规定的车架/前叉组合件振动强度试验方法进行试验,试验后,车架/前叉组合件各部位 不得有可见裂纹、破损、明显变形和松动。

6.2.1.2车架/前叉组合件冲击强度

6.2.1.2.1冲击试验(重物落下)

按7.3.1.2.1规定的重物落下试验方法进行试验,试验后,组合件应当无可见的裂纹或损坏,减震装 置的任何零件应当无分离,两轮轴中心线之间的距离(轮基)的永久变形应当小于或等于40 mm。

6.2.1.2.2冲击试验(车架/前叉组合件落下)

按7.3.1.2.2规定的车架/前叉组合件落下试验方法进行试验.试验后.组合件应当无可见的裂纹或 损坏,组合件及减震系统的任何部分应当无分离现象。

6.2.2把立管和鞍管(适用时)

6.2.2.1把立管安全线

把立管的最少插入深度标记或装置应当符合GB 3565—2005中6.2的规定。

6.2.2.2把立管弯曲强度

按7.3.2.2规定的试验方法进行试验.试验后,把立管不得发生断裂。

6.2.2.3鞍管安全线

对装有鞍管的鞍座,鞍管的最少插入深度标记应当符合GB 3565—2005中12.2的规定。

6.2.3反射器、照明和鸣号装置

6.2.3.1反射器

电动自行车应当装有后反射器、侧反射器和脚蹬反射器。反射器的类型、颜色和安装应当符合 GB 3565—2005中第17章的规定;侧反射器无法按照GB 3565—2005要求安装的,应当安装在电动自 行车两侧。反射器光学要求应当符合GB/T 31887的规定。

6.2.3.2 照明

电动自行车应当装有前灯和后灯,其亮度值应当符合GB/T 22791的规定。

6.2.3.3 鸣号装置

电动自行车应当装有鸣号装置.鸣号装置的声压级应当为75 dB(A)~100 dB(A)o

6.3 电气安全

6.3.1电气装置

6.3.1.1导线布线安装

导线布线安装应当符合下列要求:

a) 所有电气导线捆扎成束、布置整齐;

b) 导线夹紧装置选用绝缘材料,若采用金属材料,则必须有绝缘内衬;

C)接插件插接可靠,无松脱;

d) 电气系统所有接线的导电部分均不得裸露;

e) 车把与车架之间的连接部位不得因正常转动而损坏导线的绝缘;

f) 与充电电源连接的系统中可能带电的部件,在任何操作情况下均有适当的防护装置,以防止人 体直接接触。

6.3.1.2短路保护

电动自行车的充电线路和电池输出端中应当装有熔断器或断路器保护装置,其规格、参数应当符合 使用说明书或其他明示的规定。

6.3.1.3 电气强度

按7.4.1.3规定的电气强度试验方法进行试验,试验时.电源电路与裸露可导电部件之间不得出现 击穿及闪络。

6.3.2控制系统

6.3.2.1制动断电功能

当电动自行车电驱动行驶制动时,其电气控制系统应当具有使电动机断电的功能。

6.3.2.2过流保护功能

电动自行车的电气控制系统应当具有过流保护功能。

6.3.2.3防失控功能

电动自行车的电气控制系统应当具有防失控保护功能。

6.3.3电动机额定连续输出功率

电动自行车的电动机额定连续输出功率应当小于或等于400 WO

6.3.4充电器与蓄电池

6.3.4.1充电器

电动自行车的充电器应当满足下列要求:

a)在非正常工作情况下,充电器具有保护功能,充电器输出接线反接或短接后,无损坏;

b)充电器具有防触电保护功能.结构和外壳对易触及的带电部件有足够的防护。但交流峰值电 压和直流电压小于或等于42.4 V的充电器除外。

6.3.4.2蓄电池的最大输出电压

电动自行车的蓄电池最大输出电压应当小于或等于60 VO

6.3.4.3蓄电池防篡改

电动自行车蓄电池防篡改应当满足下列要求:

a) 蓄电池固定在电池组盒内,蓄电池与电池组盒合理匹配,电池组盒与电池组盒安装位置合理匹 配,防止改变电池容量或电压;

b) 蓄电池与电池组盒侧壁的最大间隙小于或等于30 mm,且不晃动;

C)电动自行车不得预留扩展车载蓄电池的接口;

d)电动自行车不得有外设蓄电池托架。

6.4防火性能

电动自行车的电池组盒、保护装置、仪表、灯具应当能承受GB/T 5169.11规定550 °C的灼热丝试 验。对于通过最大额定电流大于1.0 A的电源线缆及单芯导线,其接插件的绝缘材料部件应当能承受 GB/T 5169.11规定750 °C的灼热丝试验。

6.5阻燃性能

电动自行车固体非金属材料应当能承受GB/T 5169.16的试验,材料的燃烧类别如下:

a) 主回路、主回路连接的电气部件,燃烧类别为V-0。如短路保护装置、电源连接器、主回路电 线、绝缘护套、接插件等。

注:主回路为从蓄电池组系统输出端起为驱动电机运转而通过大电流的电路。

b) 次回路、次回路连接电气部件.燃烧类别为V-L如次回路电线、热缩管、大灯灯座、尾灯灯座、 转向灯座、短路保护装置、电气开关等。

C)与电池直接接触的非金属材料或充电回路.燃烧类别为V-1。如电池组盒、充电插头等。

CI)充电器的非金属材料,燃烧类别为V-L如充电器的外壳、电源软线、输入输出端插头等。

除a)~d)之外其他装饰性固体非金属材料,应当符合GB 8410—2006中第3章的规定。如鞍座、 前泥板、后泥板、装饰性塑料件等。

6.6无线电骚扰特性

无线电骚扰特性应当符合GB 14023的要求。

6.7使用说明书

每辆电动自行车出厂和销售时应当附有使用说明书,使用说明书的编写应当符合GB/T 5296.1的 规定,至少包括以下涉及安全的内容:

a) 说明书封面上标明要求使用人在仔细阅读使用说明书、了解电动自行车的性能之前,不要使用 电动自行车,以及请用户妥善保存使用说明书。

b) 提示使用人遵守交通法规,注意行车安全。如:

D 严禁16周岁以下人员驾驶电动自行车上道路行驶;

2)电动自行车应当在非机动车道内行驶,最高时速不得超过15 km/h;在没有非机动车道的 道路上,应当靠车行道的右侧行驶;

3) 告诫不要将电动自行车借给不会操纵的人员行驶,以免发生伤害;

4) 电动自行车应当按法律法规规定搭载人员或物品;

5) 建议骑行时佩戴头盔;

6) 雨、雪天骑行,制动距离会延长,注意减速慢行;暴雨等恶劣天气,尽量避免出行。

C)提示使用人注意电动自行车使用安全。如:

D 电动自行车不要停放在建筑门厅、疏散楼梯、走道和安全出口处;

2) 电动自行车不要在居住建筑内充电和停放,充电时应当远离可燃物,充电时间不宜过长;

3) 蓄电池的正确使用和保养方法;废旧蓄电池不可擅自进行拆解,应当由相关专业部门组织 回收;

4) 充电器的安全使用方法和警示用语;更换充电器时,应当和蓄电池型号匹配;

5) 有关水洗的注意事项;

6) 调整车把或鞍座时,应当注意不得露出把立管、鞍管的安全线标记(适用时)。

d) 骑行前的检查.如有异常请及时进行维修或找专业维修。如:

D 电源电路、灯光照明电路等状态;

2) 前、后闸能否正常工作;

3) 车把及前后轮的紧固状态;

4) 轮胎的气压;

5) 反射器是否破损或污染。

e) 明示电动自行车相关信息。如:

D 图示整车编码打刻位置;

2) 电动自行车的整车示意简图、电池安装图和电气原理图,并标明熔断器或短路保护装置的 规格、参数;

3) 本标准附录A中的主要技术参数。

7试验方法

7.1通则

除另有规定外.本章所用的检测设备和器具应当符合GB/T 12742等相关标准的规定。

检测电气装置的仪表(耐电压测试仪、兆欧表除外),其准确度等级应当不低于1级;直流电源的波 纹系数应当不大于5%。

试验时车载蓄电池的容量应当不小于其额定容量的90%o

7.2整车安全试验

7.2.1车速限值

7.2.1.1试验条件

试验条件按下列规定:

a) 道路试验环境:温度为一5 °C〜35 °C;风速不大于3 m/s;试验应当避免在雨、雪天气时进行;

b) 试验路面:平坦的沥青或混凝土路面,路面应当坚硬,无松软的尘土或砾石。干燥路面与轮胎 之间的最小摩擦系数应当为0.5;

C)车速检测设备:准确度±2%,分辨率0.1 km/h;

d) 骑行者的质量应当为75 kg,不足时配重至75 kg;

e) 试验车为装配完整的电动自行车;

f) 轮胎应当按标注在外胎上的最大推荐压力充足气,压力偏差为±10 kPa。

7.2.1.2试验方法

试验方法按下列规定:

a) 在试验车上,安装道路测试仪,检测车速和行驶电流;

b) 电驱动功能车速限值测试:试验车从静止开始加速行驶,调速转把应当保持在最大开度.试验 车行驶速度到达最高速度且保持不变,通过2 m的测试区间,记录通过该测试区间的速度值, 试验往返进行2次,取平均值;

C)电助动功能车速限值测试:将试验车驱动轮与转鼓接触,电池输出端电路串联电流表;使用电 助动功能,将试验车的驱动轮车速调至25 km/h;记录此吋的工作电流,是否小于或等于在驱 动轮上无扭矩输出时的电流。

7.2.1.3防篡改

防篡改检查应当按以下方法进行,但不仅限于以下方法:

a) 检查试验车各部位有无可篡改的限速装置,如:通过接插件插拔、剪断多余线路等方式判定;

b) 检查试验车是否存在解除速度限制的按钮等装置;

C)使用螺钉旋具、夹扭钳等工具进行非破坏性操作,检查控制器是否能被拆开;控制器装配结合 面及其紧固螺钉是否采用胶固封。

7.2.2制动性能

按6.1.2规定的试验速度进行试验;骑行者的质量应当符合7.2.1.1 d)的规定;试验方法按照 GB 3565—2005中第24章的规定。若最高速度无法达到表1规定的试验速度,按照GB 3565—2005中 24.7的规定校正制动距离。

7.2.3整车质量

将装配完整的电动自行车放置在称重设备上,测量其质量。

7.2.4脚踏骑行能力

7.2.4.1脚踏骑行距离

在符合7.2.1.1规定的试验条件下,在试验道路上,设置测试区间,仅以人力骑行30 min,测量骑行 距离。

7.2.4.2两曲柄外侧面最大距离

通用长度类量具测量。

7.2.4.3鞍座水平位置

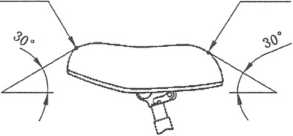

试验车前后车轮着地,车身垂直于支承面;在试验车的纵向中心面上,选取鞍座前边缘与水平面成 30°的座垫交点,为鞍座前端,见图2。

沿鞍座前端、中轴中心线各拉一与地面的垂直线,目测鞍座前端与中轴中心线水平方向位置关系。

如鞍管可以调节,应当将鞍管调节到最少插入深度处进行测量。

后端 前端

图2鞍座前端、后端示意图

7.2.5尺寸限值

尺寸限值按下列规定测量:

a) 尺寸:

D '整车高度:试验车的前后车轮着地,车身垂直于支承面,测量试验车支承面与车把部位最 高处的距离(除后视镜外)。

2) 车体宽度:采用长度类量具测量。

3) 前、后轮中心距:将前、后轮中心面调整平行,用长度类量具测量前轴中心与后轴中心之间 的距离。

4) 鞍座高度:将试验车的前后车轮着地,车身垂直于支承面,釆用量具测量鞍座与支承面的 最大垂直高度。如果鞍管可以调节,则将鞍管调节到最少插入深度处,再进行测量。

b) 鞍座长度:

试验车前后车轮着地,车身垂直于支承面;在试验车的纵向中心线上,选取鞍座前后边缘与水 平面成30°的鞍座交点,为鞍座前端和后端(见图2),并做标记。沿座垫表面,用量具测量座垫 前端、后端的距离。

C)衣架宽度:

采用长度类量具测量。

7.2.6结构

7.2.6.1脚蹬间隙

电动自行车脚蹬间隙的测量按GB 3565—2005中11.2的方法进行。

7.2.6.2 突出物

用符合GB 3565-2005中3.9规定的突岀物测试圆柱棒(模拟人的肢体)检测。试验车前后车轮着 地,车身垂直于支承面,将测试圆柱棒以各种可能的姿态靠近试验车上的外露突出物。凡测试圆柱棒中 间75 mm长的一段能触及的突出物,均属于外露突出物;使用游标卡尺、半径规测量GB 3565-2005中 4.2规定的形状尺寸。

7.2.6.3 防碰擦

采用触摸、目视方法进行检查。

7.2.7车速提示音

7.2.7.1提示音的车速值

将试验车放置测试场地并使驱动轮离地.接通电路.调节车速至提示音鸣响.用测速表测量驱动轮

的转速,再按式(1)计算起始鸣响时车速值。

式中:

V--车速,单位为千米每小时(km/h);

D——驱动轮直径,单位为米(m);

n--驱动轮转速,单位为转每分(r∕min) O

7.2.7.2提示音声压级

提示音声压级按下列规定测量:

a) 测试环境:

D测试场地应当为表面干燥的由混凝土、沥青或具有高反射能力的硬材料(不包括压实泥土 或其他天然材料)构成的平坦地面。场地内应当能划出一呈长方形的测试区域,长方形四 边距试验车外廓(不包括车把)至少3 m∙在此范围内不得有影响声级计读数的障碍物存 在。声级计传声器离道路边缘的距离应当不小于1 m0

2) 测试时除测试人员和骑行者外,茬测试区域内不得有其他人员。测试人员和骑行者的位 置不得影响仪表读数。

3) 测试应当在无雨、无雪且风速不大于3 m/s的气候条件下进行。测试时应当排除阵风对 声级计读数的影响。

4) 测试过程中,背景噪声(A计权声级)应当比受试车提示音声压级低IO dB(A)以上。

b) 试验方法:

1) 声学测量仪器:声压级的测量应当釆用一级精度的声级计进行。

2) 将试验车放置测试场地并使驱动轮离地,在车辆左右两侧垂直于车身中心距离2 m,高度 为1.2 m处分别放置声级计进行测量。

3) 接通电路调节车速至提示音响,分别读取声级计的最大读数,并计算出左右两侧声级计的 读数平均值(保留整数位)。

7.2.8淋水涉水性能

7.2.8.1 淋水

淋水按下列规定进行试验:

a) 将试验车车身垂直于支承面,使驱动轮离地,试验前接通电路。

b) 采用符合GB/T 4208—2017中IPX3规定的喷头洒水装置,流量为10 L/min + 0.5 L∕min.持 续时间10 min,向试验车作全方位的喷淋洒水(自来水)。

淋水试验后,应当在5 min内进行涉水试验(见7.2.8.2)°

7.2.8.2 涉水

该项试验在水深IOO mm的水池中进行,将电动自行车以15 km/h的速度行驶500 m0如果水池 长度不能满足规定的连续行驶时间,可往返进行.但总行驶时间(包括在水池外的时间)应当小于 10 mino

7.2.8.3试验后测量

涉水试验后,检查电动自行车是否可以正常骑行,各电器部件功能是否正常工作;同时在5 min内 对试验车进行绝缘电阻测量。断开蓄电池电路.将500 V兆欧表“L”端连接试验车线路的正极或负极, 将“E”端依次接车架、车把和电动机的外壳,检查试验车绝缘电阻。

7.3机械安全试验

7.3.1车架/前叉组合件

7.3.1.1车架/前叉组合件振动强度

将车架/前叉组合件安装在专用振动试验机上,按QB/T 1880规定的方法进行试验。

7.3.1.2 车架/前叉组合件冲击强度

7.3.1.2.1冲击试验(重物落下)

按照GB 3565—2005中27.1规定的方法.以能量为80 J的冲击力(如采用22.5 kg的重锤从360 mm 高度垂直落下)进行冲击试验。

如果车架装有减震前叉,则组合件在试验时应当使前叉处于无负荷状态的自由长度。如果减震弹 簧可被锁住.应当被锁住在无负荷的长度。对装有后减震装置的车架.将该减震装置紧固在相当于有一 个75 kg质量的骑行者骑坐在试验车上一样;如果减震装置不允许锁紧.则可釆用同样尺寸的实心连接 代替减震前叉或后减震装置,两端的连接方式与减震前叉或后减震装置相同。

7.3.1.2.2冲击试验(车架/前叉组合件落下)

试验车按照GB 3565—2005中27.2规定的方法进行试验时,对蓄电池安装在车架上的试验车.则 应当包含这个部件进行试验。如这样影响试验的正常进行,可去掉蓄电池后在相应部位加相应配重。

如果车架装有减震前叉,则组合件在试验时应当使前叉处于无负荷状态的自由长度。如果减震弹 簧可被锁住.应当被锁住在无负荷的长度。对装有后减震装置的车架.将该减震装置紧固在相当于有一 个75 kg质量的骑行者骑坐在试验车上一样;如果减震装置不允许锁紧,则可采用同样尺寸的实心连接 代替弹簧和减震器.两端的连接方式应当与弹簧和减震器相同。

7.3.2把立管和鞍管

7.3.2.1把立管安全线

目测检查把立管是否有安全线标记或装置,并测量安全线位置。

7.3.2.2 把立管弯曲强度

按照GB 3565—2005中26.1.2的规定进行。

7.3.2.3鞍管安全线

目测检查鞍管是否有安全线标记,并测量安全线位置。

7.3.3反射器、照明和鸣号装置

7.3.3.1反射器

目测检查试验车是否按规定安装反射器。反射器的光学要求按GB/T 31887的规定进行测量,

7.3.3.2 照明

目测检查试验车是否安装前灯和后灯。亮度值按照GB/T 22791的规定进行。

7.3.3.3 鸣号装置

目测检查试验车是否安装鸣号装置,检查鸣号装置是否有效。

声级计、测量场地、气象、背景噪声的要求同7.2.7.2;声级计传声器放置在试验车的正前方距离车 身2 m,高度1.2 m处.读取声级计示值,重复测量3次.取其算术平均值。

7.4 电气安全试验

7.4.1 电气装置

7.4.1.1导线布线安装

采用触摸和目测方法进行检查。

7.4.1.2短路保护

检查在试验车充电线路中是否装有熔断器或断路器保护装置.电池输出端电路中是否接入熔断器 或断路器保护装置。

检查熔断器或断路器的规格、参数是否符合使用说明书或其他明示的规定。

7.4.1.3电气强度

测量时应当将控制线路、动力蓄电池断开.将耐电压测试仪正极连接试验车线路的正极或负极.耐 压测试仪的负极连接到车架或接地保护端,打开试验车的电源开关.试验电压为500 V,跳闸电流设定 为IO mA.持续1 min.观察是否符合要求。

注:控制线路是指控制电动自行车行驶、防盗、参数分析等数字、模拟信号传输的线路。

7.4.2控制系统

7.4.2.1制动断电功能

将试验车的驱动轮离地,釆用直流稳压电源代替蓄电池,串联一直流电流表,接通电路并将直流稳 压电源的输岀电压调至试验车的标称电压,驱动电动机运转,然后握闸制动.观察直流电流表的电流是 否跌落小于或等于在驱动轮上无扭矩输出时的电流(空载电流),确认3 s内驱动电动机是否断电。

7.4.2.2过流保护功能

将试验车放置地面,驱动轮离地.釆用直流稳压电源代替蓄电池,串联一直流电流表,并联一直流电 压表,接通电路并将电压调至标称电压,给电动机逐渐加载至控制系统的输入电流值不再上升时,记录 此电流值(即限流值).判断是否符合使用说明书或其他明示的规定。

7.4.2.3防失控功能

将试验车放置地面.驱动轮离地.采用直流稳压电源代替蓄电池.串联一直流电流表,并联一直流电 压表,接通电路并将电压调至标称电压,调节调速转把至最大开度,电动机正常运行,当速度指令线或调 速指令的地线断开时,观察电路是否断流。

7.4.3电动机额定连续输出功率

电动机固定在测功机上,连接稳压电源、电动机和控制器,将电动机控制开关调节到最大状态。

调整稳压电源输出,使电动机在额定电压下运行,逐渐增加电动机扭矩.至电动机转速达到额定转

速;以此状态运行,按GB/T 755—2008中4.2.1规定.使电动机达到热稳定状态。

测定额定转速时的输出功率,判断是否小于或等于400 WO

注:额定转速指为车辆以最高设计车速或断电车速运行时,对应电动机的转速。

当车速有篡改情况,对比篡改和未篡改的车速,取较大值。

7.4.4充电器与蓄电池

7.4.4.1充电器

充电器应当按下列试验方法进行试验:

a) 非正常工作保护:

在额定电压下.充电器输出端连接到一个充满电的蓄电池上(该蓄电池具有使用说明书所规定 的蓄电池的最大容量),接线与正常使用时相反,持续10 min.充电器应当无损坏;充电器在正 常工作状态下,短接充电器输出接线15 s后撤除,充电器应当无损坏。

b) 防触电保护:

D 用不明显的力施加给符合GB/T 16842—2016规定的B型试验探棒,器具处于每种可能 的位置,探棒通过开口伸到允许的任何深度,并且在插入到任一位置之前、之中和之后,转 动或弯曲探棒。如果探棒无法插入开口,则在垂直的方向给探棒加力到20 N;如果该探 棒此时能够插入开口,该试验要在试验探棒成一定角度下重复。试验探棒应当不能碰触 到带电部件。

2)用不明显的力施加给GB/T 16842—2016规定的13号试验探棒来穿过II类器具或∏类 结构的开口,试验探棒应当不能触及到带电部件。

7.4.4.2蓄电池的最大输出电压

将蓄电池充足电后,静放2 h以后,用直流电压表测量其电压。

7.4.4.3蓄电池防篡改

目测检查蓄电池匹配性能,检查是否预留扩展车载蓄电池接口。

采用长度类量具测量蓄电池与电池组盒侧壁的最大间隙。

7.5防火性能试验

应当按照GB/T 5169.11的规定进行试验。

注:防火性能试验可使用燃烧类别证明材料替代。

7.6阻燃性能试验

6.5中a)~d)规定的固体非金属材料,应当按照GB/T 5169.16的规定进行试验。除6.5中a)〜d) 之外其他装饰性固体非金属材料,应当按照GB 8410—2006中第4章的规定进行试验。

注:阻燃性能试验可使用燃烧类别证明材料替代。

7.7无线电骚扰特性试验

无线电骚扰特性应当按照GB U023的规定进行试验。

7.8使用说明书检查

检査有无使用说明书,查阅使用说明书的内容是否符合要求。

附录 A

(规范性附录)

电动自行车主要技术参数设置

A.1整车主要技术参数

|

外形尺寸:长X宽X高 |

mmXmmXmm |

|

前后轮中心距 |

mm |

|

整车质量 |

kg |

|

最高设计车速 |

km/h |

|

续行里程 |

km |

|

百公里电耗 |

kW ∙ h∕100 km |

|

载重量 |

kg |

|

A.2蓄电池主要技术参数 | |

|

蓄电池类型 | |

|

容量 |

Ah |

|

标称电压 |

V |

|

A.3电动机主要技术参数 | |

|

电动机型式 | |

|

标称功率 |

W |

|

额定转速 |

r/min |

|

额定电压 |

V |

|

A.4控制器的主要技术参数 | |

|

欠压保护值 |

V |

|

过流保护值 |

A |